Sep

23

¡La Humanidad! sus creencias, su complejidad

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

“Para liberarnos del amor excesivo a la vida,

de esperanzas y miedos,

damos las gracias brevemente

a cuales quieran que los dioses sean.

por que ningún hombre viva para siempre;

por que los hombres muertos nunca resuciten;

que incluso el río más fatigado

llegue siempre con seguridad al mar.”

Sí, y mientras todo eso pasa, que no olvidemos el Amor. El símbolo aparece en cualquier parte, en cualquier gesto, en cualquier sonrisa, en cualquier mirada o pensamiento…¡Es tan grande el Amor!

Hay personajes de la Historia de la Humanidad que, con sus comportamientos y formas de vida, han marcado un camino a seguir para muchos y, ello, qué duda nos puede caber, también, de alguna manera, cambió el rumbo de la Humanidad. Ya conocemos los pensamientos dejados por los clásicos: Sócrates, Platon, Tales, Aristóteles y tantos otros hasta que llegó Cristo. También Mahoma, por méritos propios, tiene su lugar importante en esa Historia.

Sep

23

Todo es Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo ~

Clasificado en El Universo ~

Comments (2)

Comments (2)

Sep

23

¿¡Panspermia!?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (3)

Comments (3)

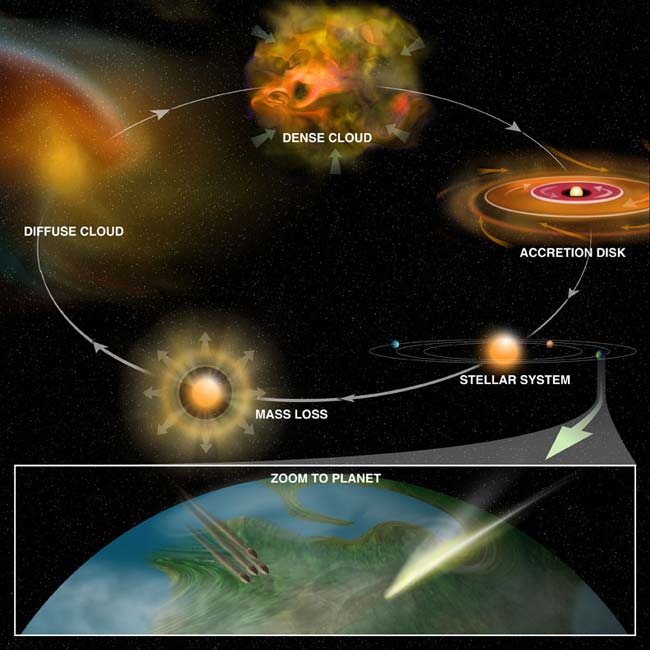

Estaba comenzando el sigo XX, cuando el químico sueco Svante Arrhenius, desarrolló la teoría de la Panspermia con todo detalle. Él sugirió que esporas bacterianas individuales podrían moverse flotando por las galaxias, impulsadas por la minúscula pero acumulativa presión de la luz estelar. La Tierra naciente, inmrsa en una lluvia de microorganismos latentes pero todavía viables, habría resultado un destino deseable para estos microbios espaciales, una vez que la superficie se hubo enfriado lo suficiente. Arreheneius bautizó la teoría como Panspermia, que significa “semillas en todas partes”. Es una idea que ha sido revisada muchas veces desde que se publicó el concepto original.

Un equipo de científicos del Instituto de Astrofísica de las Canarias (IAC) y la Universidad de Texas lograron identificar una de las moléculas orgánicas más complejas encontradas hasta ahora en la materia entre las estrellas, el llamado espacio interestelar. El descubrimiento del antraceno podría ayudar a resolver un misterio astrofísico de décadas de antigüedad sobre la producción de las moléculas orgánicas en el espacio.

¿esporas de vida espaciales?

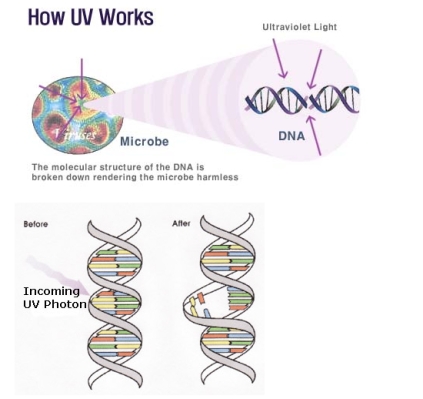

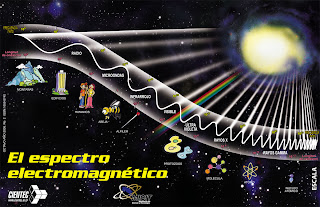

¿Es verosímil que organismos sin protección pudieran sobrevivir a un viaje a través del espacio? El espacio exterior difícilmente es un ambiente confortable para la vida. Además del duro vacío y las bajas temperaturas, existe la radiación: ésta incluye radiación ultravioleta procedente de las estrellas, protones de alta velocidad procedentes de las llamaradas estelares y los rayos cósmicos. Tales condiciones, pronto se mostrarían letales para la mayoría de las formas de vida que conocemos. Pero, a pesar de estas dificultades, no todos los organismos mueren rápidamente en el espacio exterior. Las bacterias con sus legendarias capacidades de supervivencia, muestran una notable resistencia a las condiciones del espacio.

La teoria de la panspermia no explica el origen de la vida en la Tierra, unicamente trasladada el problema fuera del planeta. Sin embargo, no hay que descartar ninguna posibilidad, dado que la realidad es que, desconocemos como llegó la vida a nuestro planeta, lo cierto es que, su origen de procedencia exterior es tan bueno como cualquier otro.

En la búsqueda de una respuesta, han sido muchos los trabajos que se han realizado para comprobar, si esas hipotéticas esporas, podrían sobrevivir a ese fantástico viaje espacial. Con tal fin, científicos del Instituto Alemán de Medicina Aeroespacial utilizaron las instación de Exposición de Larga Duración de la NASA para ver que les sucedía a las esperas del Bacillus subtilis en el erspacio. Una serie de filtros permitieron a los científicos poner a prueba separadamente los efectos del vacío espacial, la radiación ultravioleta solar y cósmica, y los rayos cósmicos. Al recuperar las muestras, hasta un 2 por ciento de las bacterias expuestas sólo al vacío seguían siendo viables. La presencia de una capa de azúcar o de sal mejoraba enermomente sus perspectivas. De las expuestas a todas las formas de radiación espacial, aproximadamente sólo una de cada dies mil sobrevivieron, pero la protección frente al ultravioleta solar dosparaba enormemente la tasa de supervivencia.

Peter Weber y Mayo Geeenberg, de la Universidad de Leiden, en Holanda, investigaron los efectos de la exposición ultravioleta, la más dañina de todas las formas de radiación en el espacio. Enfriaron esporas en una cámara de vacío a -263 grados Celcius (sólo diez grados por encima del cero absoluto) para similar el frío intenso del espacio profundo, y lanzaron sobre ellos un intenso haz de luz ultravioleta, el equivalente a una exposición de dos mil quinientos años a la luaz estelar mató al 99 por ciento de los organismos. Aín así, una minúscula fracción se las arregló para sobrevivir. Curiosamente, a las esporas parecía gustarles el frío: su longevidad aumentó notablemente a temperaturas interestelares.

Una tolerancia a la radiación tan impresionante tiene poco sentido evolutivo a menos que la vida haya sido obligada a pasar por un cuello de botella de radiación en alguna etapa del pasado. Si algunos microbios han sido obligados a adaptarse a la violenta radiación del espacio exterior, un remanente de esta tolerancia podría sobrevivir hoy en organismos terrestres. Hoyle y Wickramasinghe citan el caso de la bacteria Micrococus radiophilus, que tiene una sorprendente resistencia a la radiación por haber desarrollado un mecanismo especial para reparar hebras de ADN seriamente dañadas por rayos X. Este astuto y pequeño coco se parece mucho al producto de un ambiente interestelar.

Cualquiera que sean sus poderes para combatir los daños de la radiación , las probabilides del viaje de un microbio vivo entre sistemas estelares se verían enormemente ampliadas si la radiación estuiviera al menos parcialmente apantallada. Weber y Greenberg han sugerido que los microbios podrían viajar a las estrellas a bordo de nubes onterestelares que les servivirían como una especie de escudo.

¿Quién puede asegurar que, camufladas en estas inmensas nebulosas, no viajan cómodamente instaladas esporas en busca e planeta?

Tales Nebulosas son comunes en los Brazos Espirales de las galaxias, así lo sabemos por haberlas observado en la nuestra, la Vía Láctea; cada pocas decenas de millones de años, el Sistema solar pasa por una de ellas. Los microbios en la atmósfera superior de la Tierra, o umpulsados por impactos, podrían ser barridos por la nube, quizá para ser transportados a otro sistema estelar. Recíprocamente, cualquier microbio alienígena residente en la nube podría ser transferido a la Tierra. Generalmente, las nubes se mueven a unos diez kilómetros por segundo y necesitan alrededor de un millón de años para pasar de una estrella a otra. Aunque muy ténue para los niveles normales, son suficientemente grandes para bloquear buena parte de la radiación. Además, un microbio flotante podría recoger y asherirse a un montón de porquería que les preservara también de la dañina radiación y estar así, aletargadas por tiempos indefinidos hasta llegar a un lugar más odóneo para resurgir a la vida.

“Cuanto más examino el Universo y estudio los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que en cierto sentido el universo debe haber sabido que íbamos a venir”. Así se expresa Freeman Dyson aconsejado por todos los datos que en su mente había podido atedorar durante una larga carrera en el estudio del espacio y de la posible vida inmersa en su inmensidad.

¿Estamos en un Universo bioamigable?

Aunque no siempre pueda dar esa sensación, cuando vemos explosiones supernovas, torbellinos en forma de púlsares, inmensas protuberancias que expulsan ráfagas de radiación al espacio interestelar y hacia los mundos, agujeros negros que se tragan todo la materia que se atreva a traspasar su horixonte de sucesos, y, en fin, tantas y tantas transiciones de fases que se producen desde el Caos hacia una normalidad que es variable en el tiempo y, sin embargo y a pesar de todo eso… Sí, el Universo, una vez que se conoce su dinámica, se podría decir que no solo es bioamigable, sino que, en realidad, está predispuesto para que su evolucionar recorra el camino que nos lleva desde la “materia inerte” hasta “los pensamientos”.

Es cierto que, con mucha frecuencia, aparecen aquí trabajos que versan sobre la vida, ese misterio que nos lleva a querer buscar sus orígenes y a saber, cómo y para qué surgió aquí en el Planeta Tierra. Nos interesamos por cada uno de pasos evolutivos y nos llama la atención ese larguísimo ciclo que llevó la vida desde aquella célula replicante hasta los seres humanos. Pero, ¿hay algo más interesante que la Vida para poder estudiarlo? Seguramente con la Física, la Química y la Astrofísica, sean las cuestiones más interesantes para el ser humano. ¡Ah! sin olvidarnos de las matemáticas.

Muchas son las fases por las que tuvieron que pasar los elementos químicos que, junto a la materia prebiótica, dieron lugar, finalmente, al surgir de la Vida en nuestro Planeta, la Tierra. En la formación que finalmente podemos contemplar de la Tierra no intervinieron únicamente los procesos cósmicos. Los animales, las plantas y los microorganismos influyeron de manera decisiva en las estructuras planetarias durante el curso de la historia de nuestro Planeta. Sin ellos no exitiría una atmósfera con oxígeno, ni islas de coral, ni tierras fértiles, ni materias primas como el petróleo o el carbón. Claro que, como llegó o surgió la vida primera…sigue siendo un gran misterio que trabajamos para resolver pero, ¿podremos?.

Por no saber, no sabemos siquiera si la vida ha podido existir desde siempre. Lo único que sabemos es que la vida terrestre no existió siempre, puesto que la propia Tierra no ha existido siempre, pero la vida puede haber existido desde mucho antes que la Tierra se formara, y haber llegado aquí por algún proceso de panspermia comno el que antes se explicaba, o, vaya usted a saber cómo. Incluso, por no saber, no sabemos de manera exacta y científica, de donde surgió nuestro Universo y qué pudo traer con él, ¿acaso ya traía la vida consigo y sólo tenía que pasar el tiempo necesario para poder desarrollarla? Otra pregunta es: Si existen otros universos, ¿habrá también vida en ellos? y ¿Cómo serán esas formas de vida?

Sí, surgimos a partir de la “materia inerte”, simplemente somos la parte del Universo que, cuando ha evolucionado, pone en él los pensamientos. La historia es larga para nosotros que somos muy jóvenes, para el Universo es nada, un parpadeo. Hace ahora 3.500-3.200 millones de años que células vivas microscópicas evolucionan sobre la Tierra, 1.800 millones de años hacía atrás en el tiempo aparecieron las primeras plantas. El oxígeno envenena la atmósfera de la Tierra y proliferan los organismos aeróbicos (“amantes del oxígeno”). Han pasado 900 millones de años desde que la división sexual aceleró el ritmo de la evolución biológica. Pasados 200 millones de años (hace ahora 700), aparecen los animales, en su mayoría plantelmintos y medusas. 100 años más tarde, aparecen los crustáceos y otros 100 años después los primeros vertebrados. Mirando 425 millones de años hacía atrás en el tiempo podríamos ver como la vida emigró a la tierra seca, y, poco después, aparecieron los primeros insectos. Los primeros vertebrados terrestres tienen ahora unos 325 millones de años y 200 los primeros mamíferos.

Filogenia actual del humanos y antropomorfos modernos que integra los datos moleculares y morfológicos. H: hombre, C: Chimpancé, G: Gorila, O: Orangután y G: Gibón. Podemos tener un antepasado común, es posible, pero llegó un momento en el que se divergieron en dos ramas distintas, Una fue la nuestra que continuó su evolución imparable.

Los pastos tienen una edad de 24 millones de años y tres millones de años más tarde se separan los caminos evolutivos de los simios y los monos. Ya se han cumplido 20 millones de años desde que la atmósfera terrestre obtuvo su composición moderna. La Antártica se heló hace 15 millones de años y, cuatro millones de años más tarde ya proliferaban los animales de pastoreo.

Se han cumplido 5 millones de años desde que el hombre mono se separó de la familia del chimpancé, y, 3,7 millones de años desde que el hombre-mono caminó erguido, poco después fue el principio de la última serie de glaciaciones.

Reconstrucción de un grupo de Homo Erectus alimentando un fuego

1,8-1,7 millones de años han pasado desde que el Homo-erectus, “el primer hombre verdadero”, vive en China, y, hace ya 600.000 años que surgió el Homo Sapiens. El uso común del fuego se generalizó entre el genero homo hace ahora unos 360.000 años, y hace 150.000 años que podríamos haber contemplado la presencia del mamut lanudo.

Han pasado ya 100.000 años desde que las estrellas adoptaron las formas de las constelaciones modernas reconocibles, y, 40.000 años han pasado desde que nuestra especie inventó el lenguaje complejo y aparecieron los seres humanos modernos. El hombre de Neandertal desapareció hace ya 35.000 años, y, por aquel entonces, aunque algo rústicos, se construyeron los primeros instrumentos musicales que acompañaron a los pueblos desde muy temprano.

![[tierrayluna.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_zw6Q_BbNV08/Rnqj2-Mv8QI/AAAAAAAAAAs/wetkx8HzSy8/s1600/tierrayluna.jpg)

El mundo que nos rodea es más complejo de lo que parece, pero al tener y comprender los significados de los conceptos físicos, nos permite redescubrir, inventar e interpretar el funcionamiento de las cosas. Precisamente por ser nuestro entorno como es, nos obliga a tener que tratar de comprenderlo. Nadie puede subsistir en un lugar que no comprende y, cuando se domina y sabemos cómo adaptarnos al medio, la vida, además de más sencilla, también será más duradera.

Claro que, el mundo que nos rodea parece ser un lugar complicado (siempre nos resultará complicado lo que no sabemos entender). Aunque hay algunas verdades sencillas que parecen eternas: El Sol que se pone y se levanta siempre por los mismos lugares, la noche y el día que nos trae cuando se esconde y cuando aparece, y, nuestras vidas, que a pesar de las modernas tecnologías, siguen estando todavía, con demasiada frecuencia, a merced de los complicados procesos naturales que producen cambios drásticos y repentinos que no podemos ni predecir.

Hemos llegado a conseguir que, a mediados del siglo XX, los avances de nuestro saber estuvieran situados en un nivel espectacular y le hubieran dado una respuesta consistente a todas las cosas sencillas. Conceptos tales como la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica explicaron el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas respectivamente, mientras que el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que este se copia de una generación a otra hizo que la propia vida, así como la evolución parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad en del mundo a nivel humano -al nivel de la vida-. La cuestión más interesante de todas, la que plantea que la vida puede haber surgido a partir de la materia “inerte” ha seguido sin tener una respuesta.

¿Dónde empieza y termina la realidad?

No debemos extrañarnos que sea precisamente a escala humana donde se den las características más complejas del Universo, las que se resisten más a rendirse ante los métodos tradicionales de la investigación científica. Realmente, es posible que seamos lo más complejo que hay en el Universo (salvo posibles y similares formas de vida que, de cuya existencia no tenemos una certeza y sí una sospecha). La razón es que a escala más reducida, entidades tales como los átomos se comportan individualmente de un modo relativamente sencillo en sus interacciones mutuas, y que las cosas complicadas e interesantes surgen, cuando se unen muchos átomos de maneras complicadas e interesantes, para formar organismos tales como los seres humanos u otros seres vivos.

Un átomo, o incluso una molécula tan simple como la del agua, es algo más sencillo que el ser humano, porque tiene poca estructura interna; una estrella, o el interior de un planeta, es también algo más sencillo que un ser humano porque la gravedad aplasta cualquier estructura hasta aniquilarla cuando se pierde el equilibrio de las fuerzas que intervienen en la estabilidad. Esta es la razón por la que la Ciencia puede decir más sobre el comportamiento de los átomos y el funcionamiento interno de las estrellas y los mundos que, del propio comportamiento de las personas y sobre el modo en el que se comportan.

Al menos de momento, no resulta posible saber el por qué nuestros pensamientos eligen los caminos que nos conducen a maneras de comportamiento que no siempre sabemos explicar. Sí, pocas dudas nos pueden caber ya, somos sistemas complejos (muy, muy complejos diría yo) que, habiendo brotado a la existencia a partir de los mecanismos y ritmos que imponen las fuerzas y constantes del Universo, podemos ser la muestra “perfecta” de una evolución bioquímica que se ha dado en la materia “inerte” bajo una serie de condiciones que, por otra parte, hacen imparable el surgir de la vida y de su evolución.

Siempre me pasa igual, comienzo hablando de una cosa y termino comentando sobre otra. Claro que, como todo está relacionado, los caminos que nuestra mente recorren, pasan muchas veces por el mismo lugar y, entre ellos, se entrecruzan cuando tratamos de or de un sitio a otro que nos hace pasar por los átomos, las estrellas y las Nebulosas, los planetas y…¡La Vida!

emilio silvera

Totales: 69.196.274

Totales: 69.196.274 Conectados: 36

Conectados: 36