Jul

20

Varían las Constantes universales con el paso del tiempo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

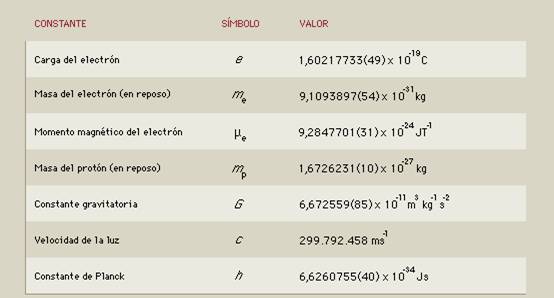

No podemos descartar la idea ni abandonar la posibilidad de que algunas “constantes” tradicionales de la naturaleza pudieran estar variando muy lentamente durante el transcurso de los miles de millones de años de la historia del universo. Es comprensible por tanto el interés por los grandes números que incluyen las constantes de la naturaleza. Recordemos que Newton nos trajo su teoría de la Gravedad Universal, que más tarde mejora Einstein y que, no sería extraño, en el futuro mejorará algún otro con una nueva teoría más completa y ambiciosa que explique lo grande (el cosmos) y lo pequeño (el átomo), las partículas (la materia) y la energía por interacción de las cuatro fuerzas fundamentales.

¿Será la teoría de Supercuerdas ese futuro?

Me referiré ahora aquí a un físico extraño. Se sentía igualmente cómodo como matemático, como físico experimental, como destilador de datos astronómicos complicados o como diseñador de sofisticados instrumentos de medida.

Tenía los intereses científicos más amplios y diversos que imaginarse pueda. Él decía que al final del camino todos los conocimientos convergen en un solo punto, el saber.

Hasta el presente estos son los exóticos objetos que más Gravedad generan en el Universo

Así de curioso, ya podéis imaginar que fue uno de los que de inmediato se puso manos a la obra para comprobar la idea de la constante gravitatoria variable de Dirac que podía ser sometida a una gran cantidad de pruebas observacionales, utilizando los datos de la geología, la paleontología, la astronomía, la física de laboratorio y cualquier otro que pudiera dar una pista sobre ello. No estaba motivado por el deseo de explicar los grandes números. Hacia mediados de la década de los 60 hubo una motivación adicional para desarrollar una extensión de la teoría de la gravedad de Einstein que incluye una G variable. En efecto, durante un tiempo pareció que las predicciones de Einstein no coincidían en lo referente o sobre el cambio de órbita de Mercurio que era distinta a las observaciones cuando se tenía en cuenta la forma ligeramente achatada del Sol.

Jul

14

Sometidos por los agujeros negros

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

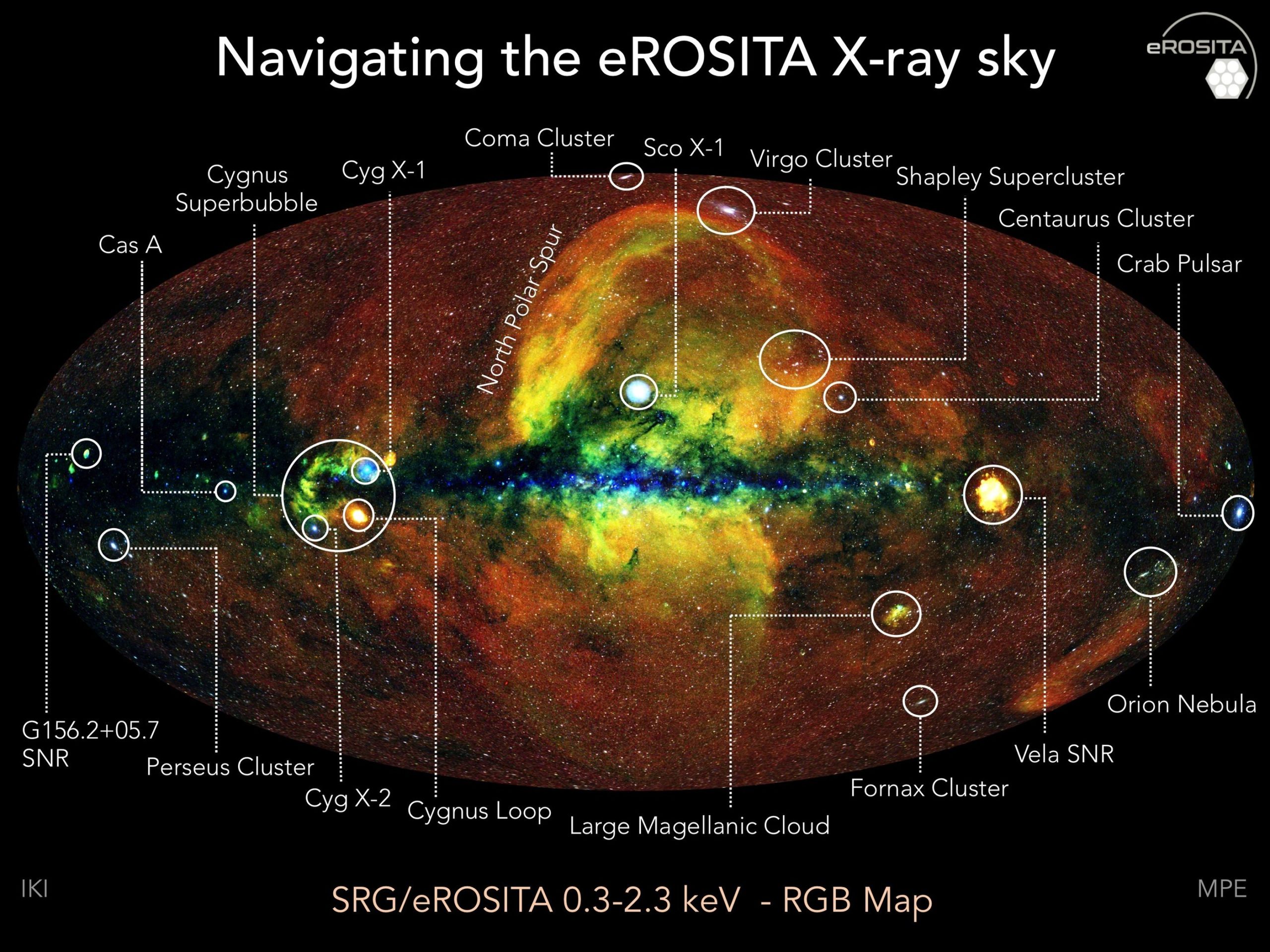

XMM-Newton fue lanzado al espacio por el cohete europeo Ariane 5 el 10 de diciembre de 1999. Se situó en una órbita poco frecuente que da la vuelta a la Tierra cada 48 horas a altitudes que oscilan entre los 7000 y los 114 000 km. La misión se llamó XMM por su diseño provisto de múltiples espejos (X-ray Multi-Mirror).

El observatorio europeo de rayos X denominado XMM-Newton, fue lanzado al espacio a finales de 1999. Desde entonces, un complejo sistema de espejos cilíndricos que permiten enfocar la luz de alta energía ha estado observando numerosas fuentes luminosas de todo el Universo. Y, entre ellas, el misterioso conglomerado de materia que existe en el centro de la Vía Láctea. Los rayos X se generan en procesos muy energéticos, cuando la materia se somete a temperaturas de millones de grados o, también, cuando se aceleran partículas a temperaturas cercanas a la de la luz por la acción gravitatoria y de campos magnéticos. Algo muy violento está sucediendo en el centro de nuestra galaxia.

Agujeros negros binarios que caminan hacia su fusión

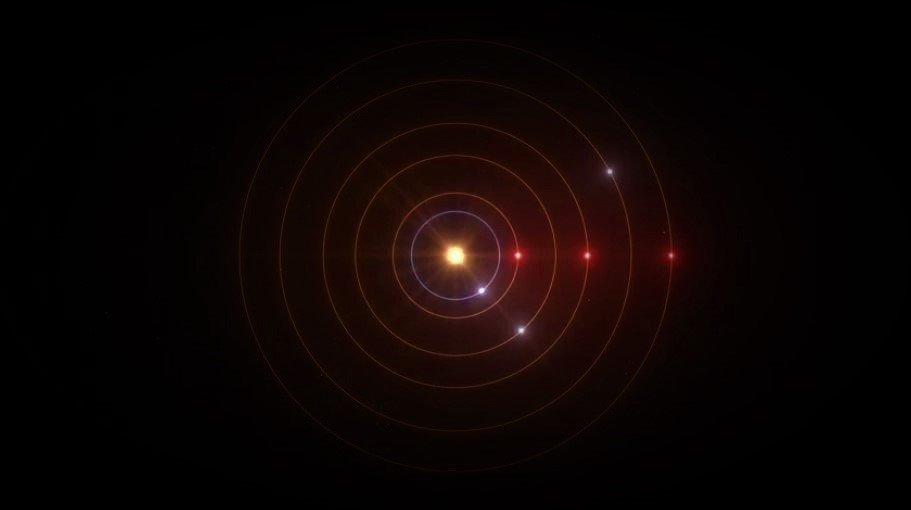

Seis exoplanetas con orbitas rítmicas que desconciertan a los astrónomos

Cada día se descubren nuevas cosas que antes ignorábamos, y, según se deduce de los hechos a lo largo de la historia.. La Ciencia está en un callejón sin salida, no puede hacer nada para evitarlo, y, lo único que le queda… ¡Es crecer u crecer! Lo que ayer no se sabía… ¡hoy se sabe! Cada día, los científicos del mundo en todas las ramas del saber humano avanzan y descubren nuevos secretos de la Naturaleza, del Universo en fin.

En el mismo centro de la Vía Láctea vive un monstruo llamado Sagitario A que, engulle toda la materia circundante y destruye las estrellas vecinas para hacerse más y más grande cada día. En octubre de 2002, un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Astrofísica (Garching, Alemania), consiguió observar el movimiento de alguna de las estrellas que orbitan en torno al centro de nuestra galaxia y, calculando el periodo, tener una estimación directa de la masa del agujero negro central. El valor que obtuvo el equipo de Rainer Schoedel es de entre 2,6 y 3,7 millones de masas solares.

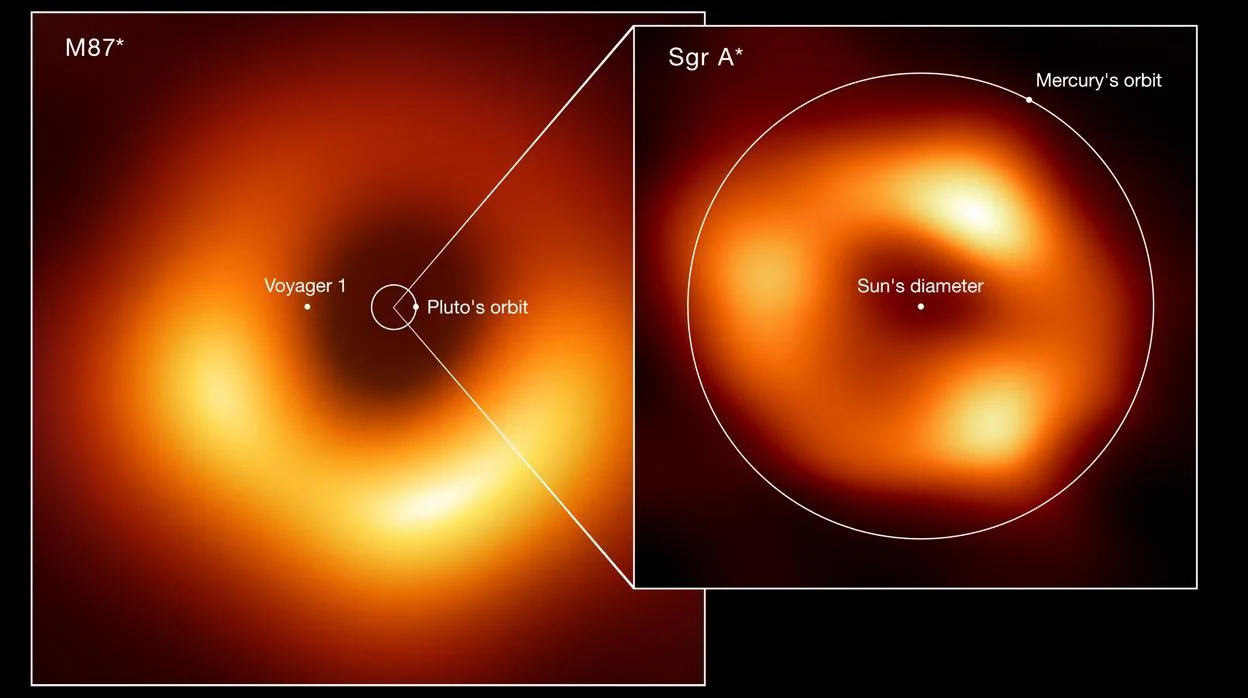

Comparación de los agujeros negros M87 y Sagitario A.

En abril de 2019, un equipo internacional de 200 investigadores mostró al mundo la primera imagen de un agujero negro . Situado en el centro de la galaxia Messier 87 , a 55 millones de años luz de distancia de la Tierra, este objeto masivo es equivalente a 7.000 millones soles y tiene un núcleo de 40.000 millones de kilómetros de diámetro. Fotografiarlo fue tan difícil como captar una naranja en la superficie de la Luna. Hicieron falta ocho telescopios repartidos por el planeta para recoger sus ondas de radio.

Entonces se intentó fotografiar también el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, llamado Sagitario A* , pero no fue posible. No ha sido hasta hoy que hemos podido verlo por primera vez, gracias al mismo equipo científico del Event Horizon Telescope (EHT).

Pero, ¿por qué es tan difícil ver el agujero negro en el centro de nuestra galaxia? ¿Por qué hemos visto primero uno tan lejano, a 55 millones de años luz, si el de la Vía Láctea está a ‘solo’ a 25.000? La cuestión es que estar más cerca no significa necesariamente ser más fácil de fotografiar.

Precisamente, M 87 resultaba una mejor opción porque está muy lejos. Eso significa que tiene una posición más fija y no se mueve de su lugar en el cielo en comparación con Sagitario A*, mucho más cercano pero, con cuatro millones de masas solares, mucho más pequeño y débil. Por si fuera poco, tiene una característica única, unas llamaradas parpadeantes en el material que lo rodea que alteran el patrón de luz cada hora, lo que ha supuesto serios desafíos para los astrónomos.

Desde siempre hemos tenido la tendencia de querer representar las cosas y a medida que pudimos descubrir conocimientos nuevos, también le dimos a esos nuevos saberes sus símbolos y ecuaciones matemáticas que representaban lo que creíamos saber. Mecánica cuántica, relatividad, átomos, el genoma, agujeros negros, la constante cosmológica, la constante de Planck racionalizada…

Wheeler decía allá por el año 1957, que el punto final de la compresión de la materia -la propia singularidad– debía estar gobernada por la unión, o matrimonio, de las leyes de la mecánica cuántica y las de la distorsión espaciotemporal. Esto debe ser así, puesto que la distorsión espaguetiza el espacio a escalas tan extraordinariamente microscópicas que están profundamente influenciadas por el principio de incertidumbre.

Esa potentísima fuerza de gravedad que parece ubicarse en el centro de todas las galaxias mantiene a las estrellas unidas pero también es una fatal fuerza destructora.

Los científicos están cada vez más cerca de confirmar que todas las galaxias, esencialmente las espirales y elípticas, mantienen sus cientos de miles de millones o billones de estrellas unidas gracias a una potentísima fuerza de gravedad que se ubica en el centro de cada una de ellas.

Es de destacar que las estrellas de las galaxias espirales giran en torno al núcleo de la galaxia, donde se aglutina el mayor número de estrellas por unidad cúbica, pero parece insuficiente que este grupo constituido de millones de estrellas puedan mantener unidas y girando a su alrededor al resto de las estrellas componentes de una galaxia, en algunos casos, como la galaxia elíptica M 87, con más de un billón de estrellas. Hay algo más, justo en el centro de los núcleos de las galaxias que posee una fuerza superior y que además de mantener compacto el núcleo de la galaxia, mantiene estrellas girando a su alrededor a distancias de cientos de miles de años luz (un año luz equivale a 9,6 billones de km).

La galaxia elíptica M87 (también conocida como Galaxia Virgo A, Messier 87, M87, o NGC 4486) es una galaxia elíptica gigante fácil de ver con telescopios de aficionados. Se trata de la mayor y más luminosa galaxia de la zona norte del Cúmulo de Virgo, hallándose en el centro del subgrupo Virgo A.

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide 100.000 años luz, es como un disco con brazos espirales, muy aplastada y fina, excepto hacia el centro, cuyo bulbo en forma de esfera mide 30.000 años luz de diámetro, pero dentro de esta enorme bola de estrellas viejas, se encuentra el núcleo, aún más denso y compacto, cuyas estrellas se amontonan en espesa multitud, concretamente unos 85 millones de estrellas, que determinó el telescopio de infrarrojos VISTA, un telescopio capaz de atravesar las inmensas nubes de polvo que hay entre nosotros y el núcleo galáctico que es invisible con telescopios ópticos normales. Mientras más nos acerquemos al núcleo galáctico, las estrellas estarán más cerca las unas de las otras.

Cuando comenzaron a formarse las galaxias, algunas estrellas supermasivas comenzaron a agotar su combustible nuclear. Estas estrellas decenas o cientos de veces más masivas que el Sol duran pocos millones de años; el Sol, 10.000 millones de años. Comenzaron a estallar y se convirtieron en brillantísimas supernovas. En todo el Cosmos las supernovas se sucedían y dieron paso a la formación de agujeros negros supermasivos.

La inmensa fuerza de gravedad de estos agujeros negros comenzó a atraer a las estrellas jóvenes en formación o con pocos millones de años de edad. Como si de vórtices se trataran, las estrellas comenzaron a girar alrededor de los agujeros negros, así dice una teoría que se agruparon las estrellas para formar las galaxias.

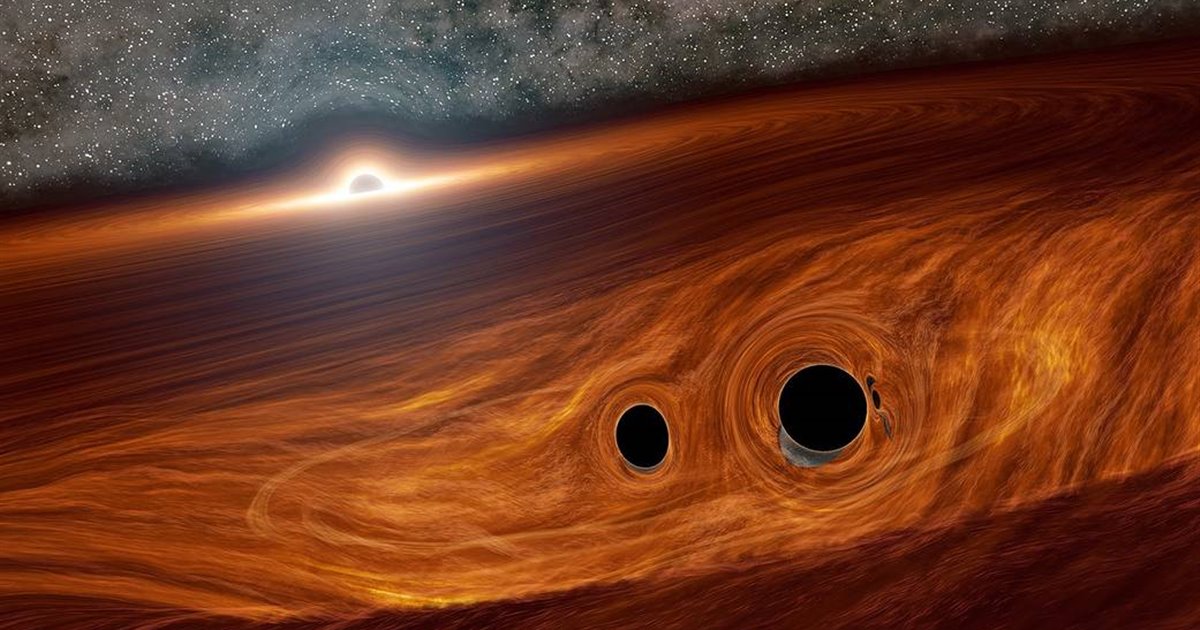

No es de extrañar. Se han encontrado agujeros negros en los núcleos de casi todas las galaxias, incluso agujeros negros dobles uno girando alrededor del otro. Aquellas galaxias que no suelen contener agujeros negros supermasivos en sus núcleos son galaxias irregulares, cuya estructura amorfa no obedece a las formas bellísimas de las galaxias espirales o elípticas, cuyos agujeros negros les dan la forma.

Los agujeros negros no sólo están en los núcleos de las galaxias, sino en diversas regiones de éstas, aunque estos no suelen ser muy masivos, varias veces la masa del Sol, como el descubrimiento de uno de ellos, de 10 masas solares, en uno de los brazos espirales de la vecina galaxia de Andrómeda, a 2,3 millones de años luz, descubierto gracias a que en ese momento estaba engullendo una estrella emitiendo una poderosa fuente de rayos X. La Vía Láctea posee varios agujeros negros detectados, quizás el más famoso sea Cygnus X-1, un agujero negro de unas 15 masas solares a cuyo alrededor gira una estrella supergigante a la que continuamente roba las capas más externas.

A. N. -Como sumideros cósmicos. Atrae y engulle la materia circundante aunque sean estrellas

Un agujero negro en una galaxia actúa casi de la misma forma que cuando quitamos el tapón del lavabo y el agua comienza a desaparecer formando una espiral. Los agujeros negros no tragan con tanta rapidez, a pesar de su poderosa fuerza de gravedad, las estrellas están muy distantes y van cayendo poco a poco, mientras que el resto de estrellas sometidas a la fuerza de gravedad del agujero negro supermasivo giran en torno a él esperando su turno.

Los agujeros negros son tan poderosos y dominantes que cuando la materia comienza a caer hacia ellos, se calientan y emiten tanta radiación que equivale a la energía de toda una galaxia de 100.000 millones de estrellas.

Objeto NGC 4845 está ubicado exactamente en el centro de la imagen

Astrónomos europeos tuvieron la ocasión de ver por primera vez cómo un agujero negro de 300.000 masas solares situado en la galaxia NGC 4845 a 47 millones de años luz, arrancaba las capas exteriores de un planeta 15 veces mayor que Júpiter, un planeta errante expulsado de su sistema solar, que ahora gira en torno al agujero negro. Solo el hecho de arrancarle el 10% de la masa puso en alerta a los investigadores, pues se produjo una importante emisión de rayos X.

Grandes emisiones de Rayos X

El agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, de 4,5 millones de masas solares, posee una gran actividad. Prácticamente y a diario, se observan explosiones, aunque no extremas, ello indica que todos los días engulle algo. El telescopio espacial Herchel, ha comprobado que una nube de gas compacta, se dirige hacia nuestro agujero negro y probablemente caiga en él este mismo año. Por otro lado estrellas cercanas al mismo, giran a velocidades de vértigo y serán su próxima comida. El Sistema Solar que se encuentra a 28.000 años luz del agujero negro gira gracias a éste y alrededor de nuestra galaxia a una velocidad de 960.000 km/h.

Los agujeros negros, forman las galaxias, mantienen unidas a sus estrellas, pero a cambio, se nutren de ellas. ¿Será el destino de las galaxias acabar en el interior del agujero negro supermasivo que contienen?

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/HKGVD4L4BZBQRMQLKUCDACPOZI.jpg)

Agujeros negros supermasivos distorsionan las galaxias, y emiten poderosos jets de energía y materia a cientos de miles de años luz de distancia, es el caso del agujero negro de la galaxia M 87 con 3.000 millones de masas solares. M 87 sigue engullendo otras galaxias menores y el agujero negro no para de alimentase. Los astrónomos creen que el límite de un agujero negro puede ser el de una masa de 50.000 millones de soles, es decir, la mitad de la masa de nuestra propia Galaxia. Un agujero negro de estas características no tendría límites y podría absorber una galaxia tranquilamente, por lo que se convertiría en el mayor destructor del Universo.

Pero, ¿Qué es un agujero negro?

Un agujero negro se produce cuando las estrellas muy masivas, a partir de 6/8 veces la masa solar, llegan al final de su vida, se detienen las reacciones termonucleares que hacen que la estrella se expanda y la gravedad se encarga de encoger a la estrella hasta el tamaño de la Tierra (enana blanca), si la gravedad consigue aplastar aún más a la estrella, se convertirá en una estrella de neutrones, del tamaño de una ciudad, donde un cm cúbico pesa millones de toneladas. Pero si no consigue pararse en ese tamaño, se aplastará aún más convirtiéndose en un objeto diminuto, pero con la masa de varias, decenas, cientos o miles de soles.

Si la Nave no alcanza esa velocidad de escape… ¡Volverá a caer al planeta!

Para escapar de la Tierra hace falta una velocidad de 11,2 km/s. Si no conseguimos alcanzarla caeremos otra vez a nuestro planeta. Pero un agujero negro posee tanta fuerza de gravedad, que ni siquiera la luz, que es lo más rápido y que viaja a 300.000 km/s podría escapar del agujero negro. Si nos pudiéramos poner en un agujero negro (vamos a imaginarlo porque no es muy probable) y encender una linterna, veríamos cómo la luz de la linterna intentaría escapar del agujero negro, pero se doblaría y volvería hacia nosotros. Así son los objetos más poderosos del Universo.

Los agujeros negros hunden el Espacio y distorsionan el Tiempo. En estudio está que estos objetos sean atajos espaciales que en un futuro nos lleven a lugares muy distantes del Universo sin que apenas pase el tiempo.

Emilio Silvera V.

Jul

6

Biología de las Estrellas, y, la Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (2)

Comments (2)

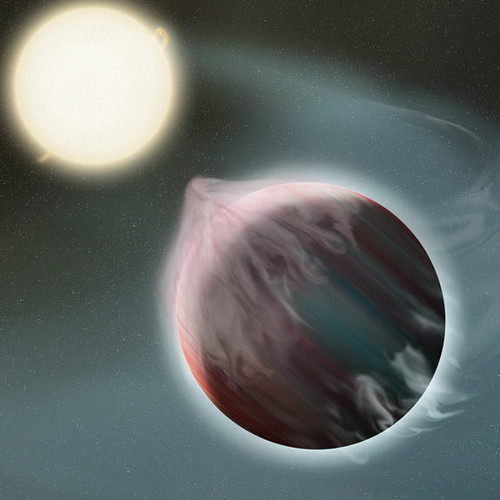

Han tenido que pasar miles de millones de años para hacer posible la existencia de imágenes como las que arriba podemos ver, Y, las estrellas, han estado fusionando elementos sencillas en otros más complejos para hacer posible la llegada de la Vida,

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F11e%2F6e6%2Fabc%2F11e6e6abca374cfabd9f6e5cf03fdc52.jpg)

Nadie se atreve a negar la posible existencia de formas de vida en otros mundos, ya que, sabiendo que el Universo es igual en todas partes (por alejadas que puedan estar sus regiones), y, que en todas ellas está regido por las mismas leyes fundamentales y las mismas constantes universales… ¡Lo que pase “aquí” podrá pasar “allí”, y, salvo cambios singulares debidos al entorno (Gravedad, Atmósfera, Radiación…l), todas las formas de vida se deduce que estarán basadas en el Carbono (sin descartar), la posible existencia de otras que podrían estar basadas en elementos como el Silicito.

¿Es viejo el universo?

“Las cuatro edades del hombre: Lager, Aga, Saga y Gaga”.

Nebulosas donde nacen estrellas de segunda generación y planetas

Jun

28

Noticias del Cosmos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

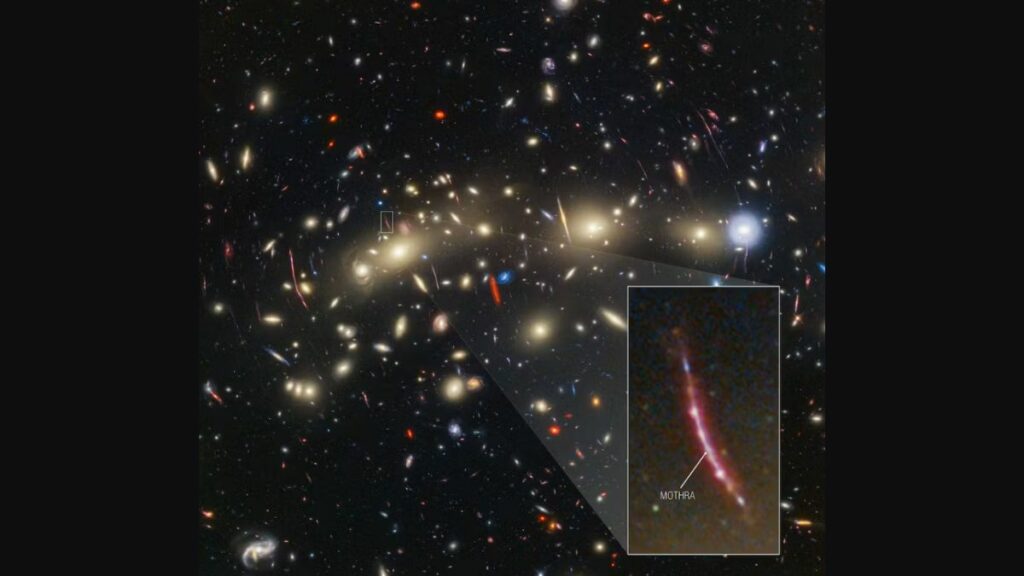

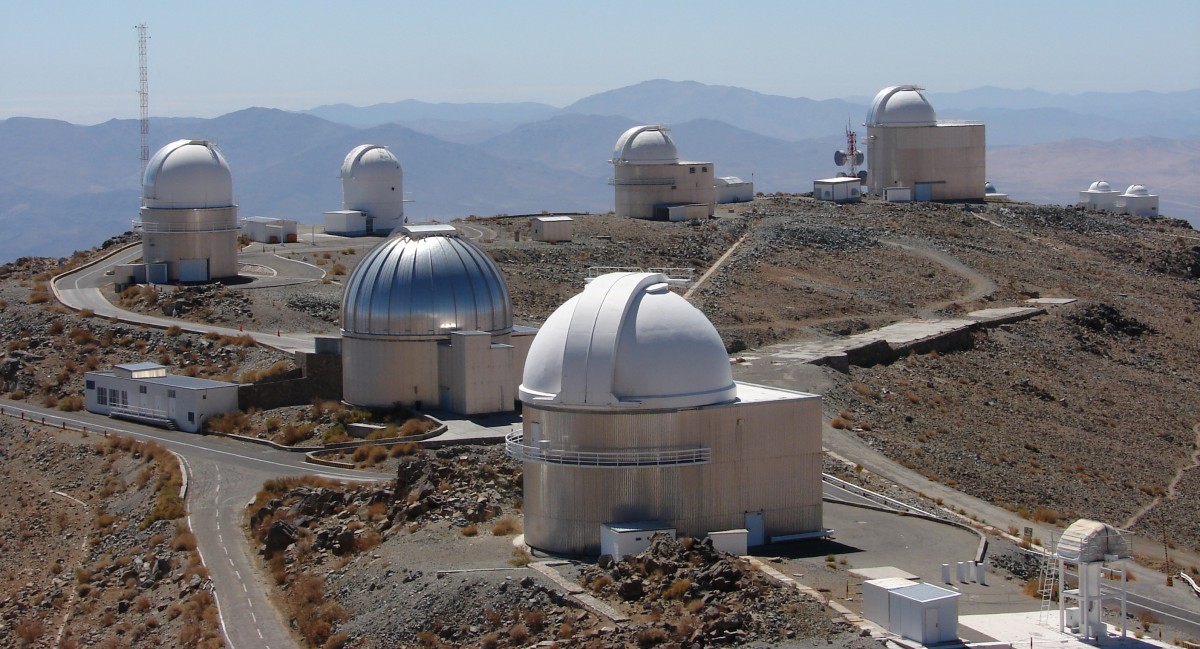

Esta es una combinación de imágenes de ALMA y del telescopio VLT (Very Large Telescope). El objeto central es una galaxia muy lejana, llamada BDF 3299, que se ve cuando el universo tenía menos de 800 millones de años de edad. La nube roja en la parte inferior izquierda es la detección de ALMA de una enorme nube de material a partir de la cual se está formando la joven galaxia. Crédito: ESO/R. Maiolino.

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) se ha utilizado para detectar las nubes de gas con formación estelar más distantes encontradas hasta ahora en galaxias normales del universo temprano. Las nuevas observaciones permiten a los astrónomos empezar a ver cómo se construyeron las primeras galaxias y cómo despejaron la niebla cósmica en la época de reionización. Esta es la primera vez que pueden verse este tipo de galaxias como algo más que manchas difusas.

Grupo de galaxias que se creía desaparecido y cuya existencia contribuirá a entender el origen de las estrellas. / Efe

La carencia de metales caracteriza la formación de las estrellas de las primeras galaxias, según sugiere un estudio del Observatorio Astrofísico Arcetri en Florencia (Italia) que se publica en la revista Nature. El estudio apoya un mecanismo propuesto recientemente sobre el crecimiento de galaxias en los inicios del Universo.

Cuando las primeras galaxias se empezaron a formar, unos cuantos cientos de millones años después del Big Bang, el universo estaba poblado por una niebla de gas de hidrógeno. A medida que empezaron a aparecer y a aumentar las fuentes brillantes — tanto estrellas como cuásares alimentados por enormes agujeros negros — estas despejaron la niebla e hicieron el universo transparente a la luz ultravioleta. Los astrónomos llaman a esto la época de reionización, pero poco se sabe sobre estas primeras galaxias y, hasta ahora, sólo se han visto como manchas muy tenues. Sin embargo, gracias a nuevas observaciones que utilizan las capacidades de ALMA, esto está empezando a cambiar.

“Un equipo de investigadores observó, gracias al Atacama Large Millimeter/submillimeter Array(ALMA), señales de oxígeno, carbono y polvo en una galaxia del Universo primitivo, 13.000 millones de años atrás. Esta es la galaxia más antigua donde se ha detectado esta combinación de señales. Al comparar las diferentes señales, los investigadores llegaron a la conclusión de que en realidad se trata de dos galaxias en colisión, las más antiguas descubiertas a la fecha.”

ALMA detecta galaxias en c olisión en los comienzos del Universo

“Un equipo de investigadores observó, gracias al Atacama Large Millimeter/submillimeter Array(ALMA), señales de oxígeno, carbono y polvo en una galaxia del Universo primitivo, 13.000 millones de años atrás. Esta es la galaxia más antigua donde se ha detectado esta combinación de señales. Al comparar las diferentes señales, los investigadores llegaron a la conclusión de que en realidad se trata de dos galaxias en colisión, las más antiguas descubiertas a la fecha.”

A pesar de lo que dice la noticia, lo cierto es que, no las tenemos todas consigo en cuanto a la formación de las galaxias se refiere, ya que, una de las incógnitas que habría que despejar, es, ¿Cómo se pudieron formar a pesar de la expansión de Hubble?

ALMA consiguió captar una señal tenue, pero clara, de carbono (que brillaba intensamente) de una de las galaxias, llamada BDF2399. Sin embargo, este resplandor no provenía del centro de la galaxia, sino más bien de uno de sus lados.

El coautor, Andrea Ferrara (Escuela Normal Superior, Pisa, Italia) explica el significado de los nuevos descubrimientos: “Se trata de la detección más distante hecha hasta ahora de este tipo de emisión de una galaxia ‘normal’, vista menos de mil millones de años después del Big Bang. Nos da la oportunidad de ver la acumulación de las primeras galaxias. Por primera vez estamos viendo galaxias tempranas, no sólo como pequeñas manchas, ¡sino como objetos con estructura interna!”.

Recopiló información: Emilio Silvera V.

May

29

¡Las Galaxias! ¡La Entropía! ¡El Universo! ¡La Vida!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Vía Láctea (como otras galaxias espirales) es una zona de reducción de entropía…, así se deduce de varios estudios realizados y se puede argumentar que, las galaxias deben ser consideradas, por su dinámica muy especial, como sistemas vivos. En planteamiento más prudente se señala que el test de Lovelock constituye lo que se llama una condición “necesaria, pero no suficiente” para la existencia de vida. Si un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico -si no supera el test de Lovelock-, podemos tener la seguridad de que está muerto. Si está vivo, debe producir una reducción de la entropía y superar dicho test.

Pero un sistema podría producir entrropía negativa sin estar vivo, como en el caso de contracción por efecto de la gravedad que hemos comentado a lo largo de estos trabajos. Desde este punto de vista, no hay frontera claramente definida entre los objetos vivos y la materia “inerte”. Yo, por mi parte creo que, la materia nunca es inerte y, en cada momento, simplemente ocupa la fase que le ha tocado representar en ese punto del espacio y del tiempo.

James y Sandy Lovelock ¿Qué haríamos sin ellas?

El mero hecho de que la frontera entre la vida y la ausencia de vida sea difuso, y que el lugar en el que haya que trazar la línea sea un tema de discusión, es, sin embargo, un descubrimiento importante. Contribuye a dejar claro que en relación con la vida no hay nada insólito en el contexto del modo en que funciona el Universo.

Como ya hemos visto en las explicaciones de otros trabajos expuestos aquí, es natural que los sistemas simples se organicen en redes al borde del caos y, una vez que lo hacen, es natural que la vida surja allí donde hay “una pequeña charca caliente” que sea adecuada para ello. Esto es parte de un proceso más o menos continuo, sin que haya un salto repentino en el que comience la vida. Desde ese punto de vista, lo más importante que la ciencia podría lograr sería el descubrimiento de, al menos, otro planeta en el que haya surgido la vida.

Gracias a la teoría de Lovelock sobre la naturaleza de la vida estamos a punto de poder conseguirlo, y es posible que antes de los próximos 50 años se lance al espacio un telescopio capaz de encontrar planetas con sistemas como el de Gaia, nuestra Tierra.

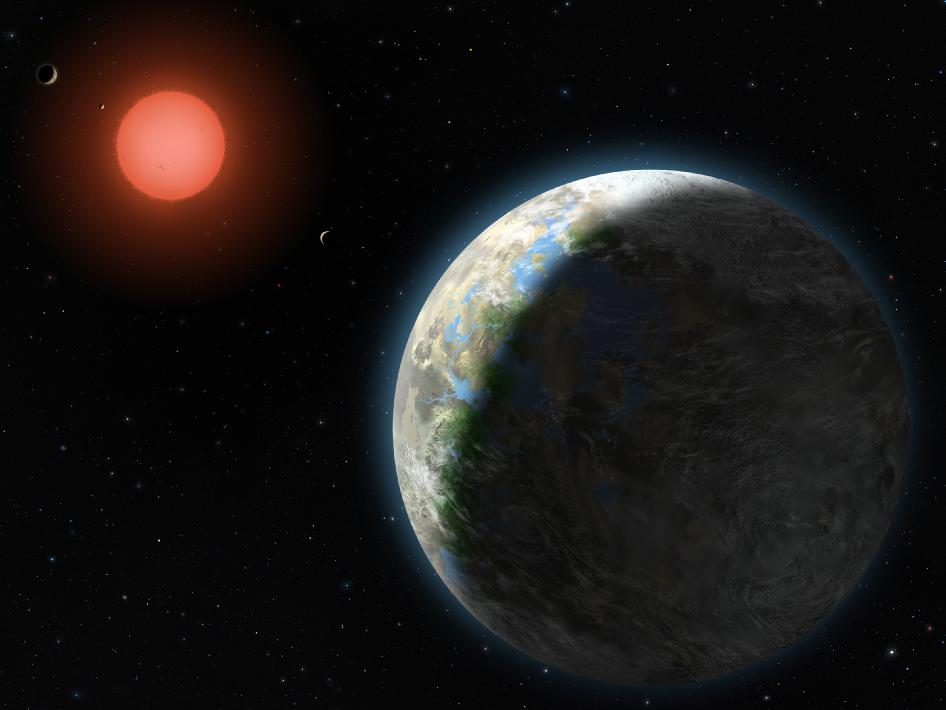

Hay dos etapas del descubrimiento de estas otras Gaias. En primer lugar debemos ser capaces de detectar otros planetas del tamaño de la Tierra que describan órbitas alrededor de otras estrellas; luego tenemos que analizar la atmósfera de esos planetas para buscar pruebas de que los procesos de reducción de la entropía están en marcha. Los primeros planetas “extrasolares” se detectaron utilizando técnicas Doppler, que ponían de manifiesto unos cambios pequeñísimos en el movimiento de las estrellas alrededor de las cuales orbitaban dichos planetas. Este efecto, que lleva el nombre del físico del siglo XIX Christian Doppler, modifica la posición de las líneas en el espectro de la luz de un objeto, desplazándolas en una cantidad que depende de lo rápido que el objeto se mueva con respecto al observador.

Zonas habitables, los astrónomos han ignorado las enanas blancas en su búsqueda de exoplanetas. Esto puede haber sido un error, de acuerdo con un nuevo estudio de zonas habitables en enanas blancas. Aunque los agujeros negrosy las estrellas de neutrones captan toda la atención como destinos finales de las estrellas, la mayor parte nunca llegarán a ese extremo. Aproximadamente el 97 por ciento de las estrellas de nuestra galaxia no son lo bastante masivas para acabar en ninguna de esas dos opciones.

En lugar de eso, los astrónomos creen que terminarán sus vidas como enanas blancas, densos y calientes trozos de materia inerte en los que las reacciones nucleares terminaron hace mucho. Estas estrellas tienen aproximadamente el tamaño de la Tierra y se mantienen en contra del colapso gravitatorio mediante el Principio de Exclusión de pauli, el cual evita que los electrones ocupen el mismo estado al mismo tiempo. Pero, a todo esto, hay que pensar en el tirón gravitatoria que una de estas estrellas podría incidir sobre cualquier planeta.

Para hacernos una idea de lo que es este tipo de observaciones, pensemos que el tirón gravitatorio que Júpiter ejerce sobre el Sol produce en éste un cambio de velocidad de unos 12,5 metros por segundo, y lo desplaza (con respecto al centro de masa del Sisterma solar) a una distancia de 800.000 kilómetros, más de la mitad del diámetro de este astro, cuando el Sol y Júpiter orbitan en torno a sus recíprocos centros de masa. La velocidad de este movimiento es comparable a la de un corredor olímpico de 100 metros lisos y, para un observador situado fuera del Sistema solar, esto, por el efecto Doppler, produce un pequeñísimo desplazamiento de vaiven en la posición exacta de las líneas del espectro de luz emitida por el Sol.

Se trata del tipo de desplazamiento que se ha detectado en la luz a partir de los datos de algunas estrellas de nuestro entorno, y demuestra que en torno a ellas orbitan cuerpos celestes similares a Júpiter. Como ilustración diremos que la Tïerra induce en el Sol, mientras orbita alrededor de él, un cambio de velocidad de tan sólo 1 metro por segundo (la velocidad de un agradable paseo), y desplaza al Sol unicamente 450 kilómetros, con respecto al centro de masa del Sistema solar. No se dispone aún de la tecnología necesaria para medir un efecto tan pequeño a distancias tales como las de nuestras estrellas, y, pensemos que, la más cercana (Alfa Centauri), está situada a 4,3 a.l. de la Tierra, esta es la razón por la cual no se han detectado aún planetas similares a la Tierra.

Sistema Alfa Centauri

Hay otras técnicas que podrían servir para identificar planetas más pequeños. Si el planeta pasa directamente por delante de su estrella (una ocultación o un tránsito), se produce un empalidecimiento regular de la luz procedente de dicha estrella. Según las estadísticas, dado que las órbitas de los planetas extrasolares podrían estar inclinadas en cualquier dirección con respecto a nuestra posición, sólo el 1 por ciento de estos planetas estará en órbitas tales que podríamos ver ocultaciones y, en cualquier caso, cada tránsito dura sólo unas pocas horas (una vez al año para un planeta que tenga una órbita como la de la Tierra; una vez cada once años para uno cuya órbita sea como la de Júpiter.

Cuando los humanos miramos al espacio y pensamos en sus increíbles distancias, es inevitable imaginar que sería posible encontrar algún sitio como nuestra casa. No sería lógico creer que sólo en la Tierra se han dado las condiciones para la vida. En nuestra misma Galaxia, planetas como la Tierra los hay a miles o cientos de miles.

Existen, sin embargo, proyectos que mediante el sistema de lanzar satélites al espacio que controlaran el movimiento (cada uno de ellos) de un gran número de estrellas con el fin de buscar esas ocultaciones. Si se estudian 100.000 estrellas, y 1.000 de ellas muestran tránsitos, la estadística resultante implicaría que prácticamente

toda estrella similar al Sol está acompañada por planetas. Sin embargo, aunque todas las búsquedas de este tipo son de un valor inestimable, la técnica Doppler es la que, de momento, se puede aplicar de manera más general a la búsqueda de planetas similares a la Tierra. De cualquier manera, independientemente de los planetas de este tipo que se descubran, lo que está claro es que, de momento, carecemos de la tecnología necesaria para dicha búsqueda.

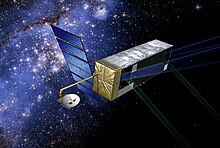

La mejor perspectiva que tenemos en el momento inmediato, es la que nos ofrece el satélite de la NASA llamado SIM (Space Interforometry Mission) que mediante la técnica de interferometría (combinar los datos de varios telescopios pequeños para imitar la capacidad de observación de un telescopio mucho mayor) ver y medir la posición de las estrellas con la exactitud necesaria para descubrir las oscilaciones que delaten la presencvia de planetas como la Tierra que describen orbitas alrededor de cualquiera de las 200 estrellas más cercanas al Sol, así como por cualquiera de los planetas similares a Júpiter hasta una distancia del Sol que podría llegar hasta los 3.000 años luz.

Hacia el final de la década presente (si todo va bien), la Agencia Espacial Europea lanzará un satélite cuyo nombre será GAIA y que tendrá como misión principal, no precisamente buscar otras Gaias, sino trazar un mapa con las posiciones de los mil millones de objetos celestes más brillantes. Dado que GAIA tendrá que observar tantas estrellas, no mirará cada una muchas veces ni durante mucho tiempo, por lo que no podría detectar las oscilaciones ocasionadas por planetas similares a la Tierra; pero si podría detectar planetas del tamaño de Júpiter y, si estos planetas son tan abundantes como parece indicar los datos obtenidos hasta ahora, no es descabellado pensar que, puedan estar acompañados, como en nuestro propio Sistema solar, por otros planetas más pequeños.

Dentro de los próximos 10 años, deberíamos tener localizados decenas de miles de sistemas planetarios extrasolares en las zonas de la Vía Láctea próxima a nosotros. Sin embargo, seguiría tratándose de observaciones indirectas y, para captar los espectros de algunos de esos planetas, se necesita dar un salto más en nuestra actual tecnología que, como he dicho, resulta insuficiente para realizar ciertas investigaciones que requieren y exigen mucha más precisión.

Los nuevos proyectos y las nuevas generaciones de sofisticados aparatos de alta precisión y de IA avanzada, nos traerán, en los próximos 50 años, muchas alegrías y sorpresas que ahora, ni podemos imaginar.

Cambiemos de tema: ¿Qué es una partícula virtual?

Diagrama de Feynmann. No pocas veces hemos dicho que, en una partícula virtual las relaciones que normalmente existen entre las magnitudes físicas de cualquier partícula no tienen por qué cumplirse. En particular, nos interesan dos magnitudes, que seguro que conocéis de sobras: energía y momento.

Por partícula-antipartícula que aparece de la “nada” y luego se aniquila rápidamente sin liberar energía. Las partículas virtuales pueblan la totalidad del espacio en enormes cantidades, aunque no pueden ser observadas directamente.

En estos procesos no se viola el principio de conservación de la masa y la energía siempre que las partículas virtuales aparezcan y desaparezcan lo suficientemente rápido como para que el cambio de masa o energía no pueda ser detectado. No obstante, si los miembros de una partícula virtual se alejan demasiado como para volverse a juntar, pueden convertirse en partículas reales, según ocurre en la radiación Hawking de un agujero negro; la energía requerida para hacer a las partículas reales es extraída del agujero negro.

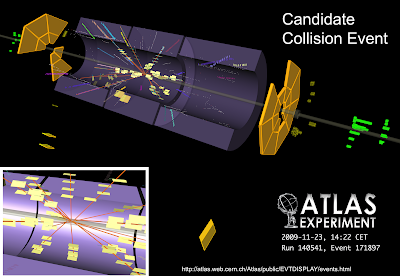

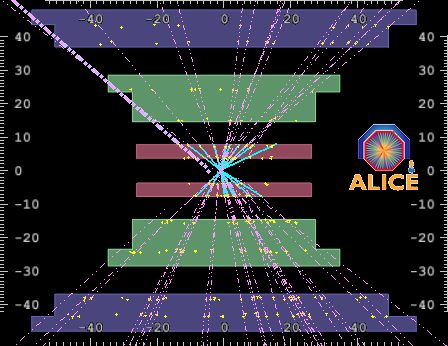

En el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) a las 14:22 del día 23 de Noviembre del 2009, el detector ATLAS registro la primera colisión de protones en el LHC, seguido del detector CMS, y mas tarde los detectores ALICE y LHCb. Estas primeras colisiones solo son para probar la sincronización de las colisiones de haces de protones con cada uno de los detectores, lo cual resultó con éxito en cada uno de los experimentos y, marca un avance muy alentador hacia la tan esperada etapa (pasada en parte) de toma de datos donde se pueda buscar la partícula dadora de masas a las demás partículas, Super Simetría, Dimensiones Extras, y tantas otras cosas mas que surgen de la inmensa imaginación del intelecto humano.

Es sin duda un momento para recordar, especialmente para aquellos que han invertido parte de su vida en un proyecto tan grande e importante como este con la esperanza de alcanzar el conocimiento sobre la materia, la Naturaleza y el Universo mismo que, nunca pudimos soñar.

Pero, continuémos con la virtualidad de las partículas. La vida media de una partícula virtual aumenta a medida que disminuye la masa o energía involucrada. Así pues, un electrón y un positrón pueden existir durante unos 4×10-21 s, aunque un par de fotones de radio con longitud de onda de 300.000 km pueden vivir hasta un segundo.

En realidad, lo que llamamos espacio vacío, está rebosante de partículas virtuales que bullen en esa “nada” para surgir y desaparecer continuamente en millonésimas de segundo. ¡los misterios del Universo!

¿Qué es la Era de Planck? La Era de Planck es un período en la historia temprana del universo que se extiende desde el momento del Big Bang hasta aproximadamente 10–43 segundos después del evento inicial

En la teoría del Big Bang, fugaz periodo de tiempo entre el propio Big Bang y el llamado Tiempo de Planck, cuando el Universo tenía 10-43 segundo de edad y la temperatura era de 1034 k.

Durante este periodo, se piensa que los efectos de la Gravitación cuántica fueron dominantes. La comprensión teórica de esta fase es virtualmente inexistente.

Plasma.

El plasma forma las estrellas y otros objetos estelares que podemos ver, es la mayor concentración de materia del universos visible. Según algunos el cuarto estado de la materia que consiste en electrones y otras partículas subatómicas sin ninguna estructura de un orden superior a la de los núcleos atómicos.

Se trata de un Gas altamente ionizado en el que el número de electrones libres es aproximadamente igual al número de iones positivos. Como dije antes, a veces descrito como el cuarto estado de la materia, las plasmas aparecen en el espacio interestelar, en las atmósferas de las estrellas (incluyendo el Sol), en tubos de descarga y en reactores nucleares experimentales.

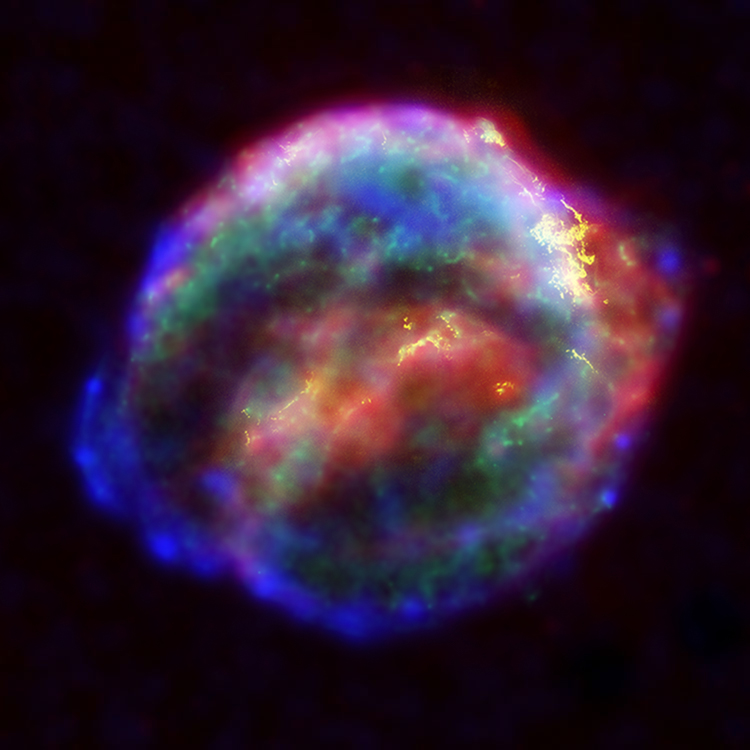

El plasma está bien presente en todos los remanentes de supernovas

Debido a que las partículas en un plasma están cargadas, su comportamiento difiere en algunos aspectos a un gas. Los plasmas pueden ser creados en un laboratorio calentando un gas a baja presión hasta que la energía cinética media de las partículas del gas sea comparable al potencial de ionización de los átomos o moléculas de gas. A muy altas temperaturas, del orden de 50.000 K en adelante, las colisiones entre las partículas del gas causan una ionización en cascada de este. Sin embargo, en algunos casos, como en lámparas fluorescentes, la temperatura permanece muy baja al estar las partículas del plasma continuamente colisionando con las paredes del recipiente, causando enfriamiento y recombinación. En esos casos la ionización es solo parcial y requiere un mayor aporte de energía.

En los reactores termonucleares, es posible mantener una enorme temperatura del plasma confinándolo lejos de las paredes del contenedor usando campos electromagnéticos.

El estudio de los plasmas se conoce como física de plasmas y, en el futuro, dará muy buenos beneficios utilizando en nuevas tecnologías como la nanotecnología que se nos viene encima y será el asombro del mundo.

Pluralidad de mundos.

Muchos mundos, como la Tierra, estarán situados en la zona habitable de sus estrellas y, el agua líquida, correra por los riachuelos y océanos. Si eso es así (que lo será), muchos mundos estarán habitados y, algún día lejano en el futuro, podremos saber de ellos con precisión antes de que se produzca el contacto.

Desde tiempos inmemoriales, grandes pensadores de los siglos pasados, dejaron constancia de sus pensamientos y creencia de que, allá arriba, en los cielos, otras estrellas contenían mundos con diversidad de vida, como en el planeta Tierra. Tales ideas, han acompañado al hombre que, no en pocas oportunidades, fueron tachados de locos.

Hoy, con los conocimientos que poseemos, lo que sería una locura es precisamente pensar lo contrario. ¡que estamos solos!

La Vía Lactea (una sola Galaxia de los cientos de miles de millones que pueblan el Universo), tiene más de 100.000 millones de estrellas. Miles de millones de Sistemas Solares. Cientos de miles de millones de planetas. Muchos miles y miles de estrellas como el Sol de tamaño mediano, amarillas de tipo G.

¿Cómo podemos pensar que solo el planeta Tierra alberga vida?

Protogalaxia.

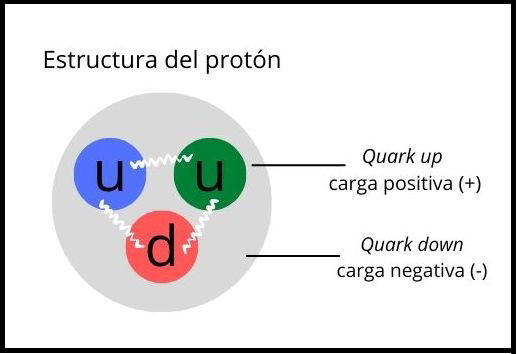

Galaxia en proceso de formación. A pesar de la enorme técnica y sofisticación de los aparatos con que contamos para la observación del cosmos, no se ha podido encontrar ninguna proto-galaxia cercana, lo cual indica que todas o la mayoría de las galaxias se formaron hace mucho tiempo. Por otra parte, los cientifícos pensaban que no existía nada mas pequeño que un protón. En 1968 se descubrieron nuevas partículas dentro del protón, las cuales fueron llamadas quarks. Existen tres quarks dentro de cada protón, estos quarks se mantienen unidos entre sí mediante otras partículas llamadas gluones.

Prot ón.

ón.

Partícula masiva del Grupo o familia de los Hadrones que se clasifica como Barión. Esta hecho por dos quarks up y un quark down y es, consecuentemente una partícula masiva con 938,3 MeV, algo menos que la del neutron. Su carga es positiva y su lugar está en el núcleo de los átomos, por lo que se les llama de manera genérica con los neutrones con la denominación de nucleones.

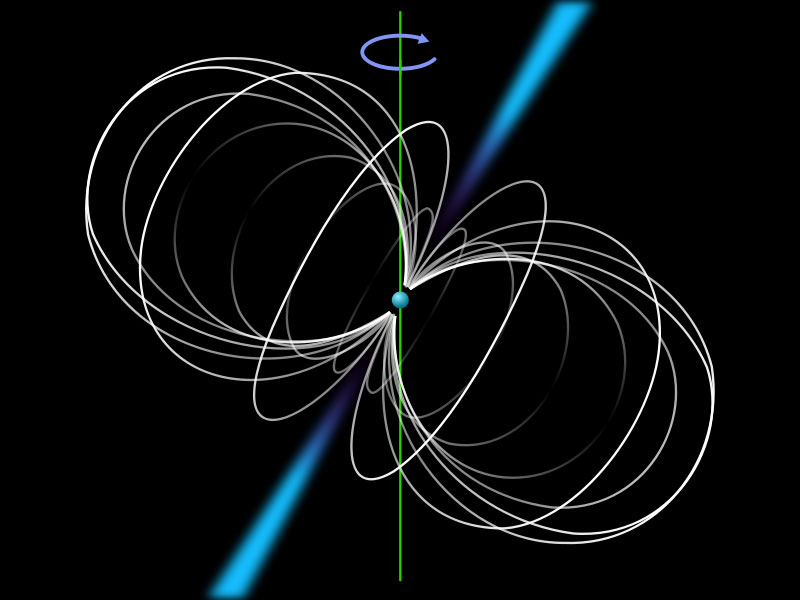

Este diagrama esquemático de un púlsar ilustra las líneas de campo magnético en blanco, el eje de rotación en verde y los dos chorros polares de radiación en azul. Un Pulsar es… Una fuente de radio desde la que se recibe un tren de pulsos altamente regular. Ha sido catalogado más de 600 púlsares desde que se descubriera el primero en 1.976. Los púlsares son estrellas de neutrones en rápida rotación, con un diámetro de 20-30 km. Las estrellas se hallan altamente magnetizadas (alrededor de 108 teslas), con el eje magnético inclinado con respecto, al eje de rotación. La emisión de radio se cree que surge por la aceleración de partículas cargadas por encima de los polos magnéticos. A medida que rota la estrella, un haz de ondas de radio barre la Tierra, siendo entonces observado el pulso, de forma similar a un faro.

Los periodos de los pulsos son típicamente de 1 s., pero varían desde los 1’56 ms (púlsares de milisegundo) hasta los cuatro con tres s. Estos periodos rotacionales van decreciendo a medida que la estrella pierde energía rotacional, aunque unos pocos púlsares jóvenes son propensos a súbitas perturbaciones conocidas como ráfagas.

Las medidas precisas de tiempos en los púlsares han revelado la existencia de púlsares binarios, y un púlsar, PSR 1257+12, se ha demostrado que está acompañado de objetos de masa planetaria. Han sido detectado objetos ópticos (destellos) procedentes de unos pocos púlsares, notablemente los púlsares del Cangrejo y Vela.

Se crean en explosiones de supernovas de estrellas supergigantes y otros a partir de enanas blancas, se piensa que puedan existir cien mil en la Vía Láctea.

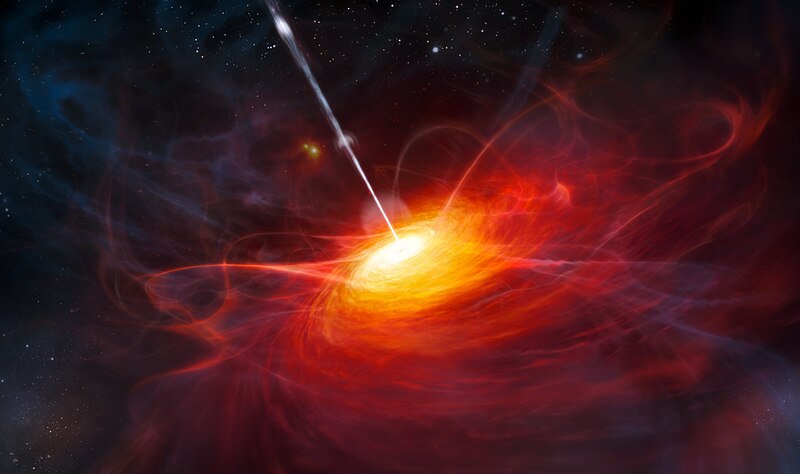

Quasars

Objeto con un alto desplazamiento al rojo y con apariencia de estrella, aunque es probablemente el núcleo activo muy luminoso de una galaxia muy distante. El nombre es una contracción del ingles quasi stellar, debido a su apariencia estelar. Los primeros quasars descubiertos eran intensos fuentes de radio. Debido a las grandes distancias indicadas por el desplazamiento al rojo del núcleo debe ser hasta 100 veces más brillante que la totalidad de una galaxia normal. Además algunos quasars varían en brillo en una escala de tiempo de semanas, indicando que esta inmensa cantidad de energía se origina en un volumen de unas pocas semanas-luz de longitud. La fuente puede, por tanto, ser un disco de acreción alrededor de un agujero negro de 107 o 108 masas solares.

Imagen de 3C273 recogida por el telescopio Hubble

El primer quasar en ser identificado como tal en 1.963 fue la radiofuente 3c 273 con un desplazamiento al rojo de 0,158, siendo todavía el quasar más brillante, óptimamente hablando, observado desde la Tierra, con magnitud 13. Miles de quasar han sido descubiertos desde entonces. Algunos tienen desplazamiento al rojo tan grandes como 4,9, implicando que lo vemos tal como eran cuando el Universo tenía sólo una décima parte de la edad actual.

En esta brevísima reseña no puede dejarse constancia de todo lo que se sabe sobre quasars, sin embargo, dejamos los rasgos más sobresalientes para que el lector obtenga un conocimiento básico de estos objetos estelares. Para finalizar la reseña diré que, algunas galaxias aparentemente normales pueden contener remanentes de actividad quasar en sus núcleos, y algunas galaxias Seyfert y galaxias Markarian tienen núcleos que son intrínsecamente tan brillantes como algunos quasars. Existen algunas evidencias de que los quasars aparecen en los núcleos de los espirales, y es esa interacción con una galaxia vecina la que proporciona gas o estrellas al núcleo formado por un agujero negro masivo, alimentando así la emisión del quasar. Salvo mejor parecer.

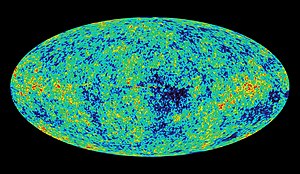

La radiación cósmica de fondo es la luz residual que quedó de ese momento, y actualmente se presenta como un fondo de microondas en todas las direcciones del cielo. La radiación cósmica de fondo fue descubierta, en 1965, por los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson.

Radiación cósmica de fondo.

Antes, hemos comentado por alguna parte que, se trata de emisión radio de microondas proveniente de todas las direcciones (isotrópica) y que corresponde a una curva de cuerpo negro. Estas propiedades coinciden con las predichas por la teoría del Big Bang, como habiendo sido generada por fotones liberados del Big Bang cuando el Universo tenía menos de un millón de años (Universo bebé) de antigüedad.

La teoría del Big Bang también supone la existencia de radiaciones de fondo de neutrinos y gravitatoria, aunque aun no tenemos los medios para detectarlas. Sin embargo, los indicios nos confirman que la teoría puede llevar todas las papeletas para que le toque el premio.

Últimamente se ha detectado que la radiación cósmica de fondo no está repartida por igual por todo el Universo, sino que, al contrario de lo que se podía esperar, su reparto es anisotrópico, el reparto está relacionado con la clase de materia que produjo tal radiación, su densidad. ¡Ya veremos!

De todas las maneras, ¿No es una maravilla todo el Universo? El que nosotros, estemos aquí para contarlo así lo testifica.

Emilio Silvera V.

Totales: 69.206.780

Totales: 69.206.780 Conectados: 24

Conectados: 24