Sep

6

¡El conocimiento!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Mente - Filosofía ~

Clasificado en La Mente - Filosofía ~

Comments (3)

Comments (3)

El conocimiento es tener noción de saber, es inteligencia para adquirirlo.

El problema filosófico de las cuestiones relacionadas con el conocimiento, es decir, la forma del conocimiento de la realidad, las posibilidades existentes de que ese conocimiento responda exactamente a lo que ésta es en sí, etc, no constituyó una preocupación fundamental para los filósofos hasta la llegada de Kant que, en el siglo XVIII, suscitó en gran escala estas dificultades. Con anterioridad a Kant, el problema se reducía al sujeto que conoce y objeto conocido, se fijaban fundamentalmente en el segundo de ellas, y la filosofía moderna, por el contrario, está centrada en el sujeto cognoscente.

La inquietud por este problema comienza con Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume que influyó decisivamente en Kant en quien el problema a esta cuestión, como ya he comentado antes, en alguna parte de este mismo trabajo, la cuestión se formuló así: todo conocimiento arranca o nace de nuestras experiencias sensoriales, es decir, los datos que nos suministran nuestros cinco sentidos, pero no todo en él procede de estos datos. Dicho de otra manera, hay en nosotros dos fuentes o potencias distintas que nos capacitan para conocer, y son la sensibilidad (los sentidos) y el entendimiento o inteligencia. Ésta no puede elaborar ninguna idea sin los sentidos, pero también éstos son inútiles sin la ayuda del entendimiento. Es como un conjunto simétrico, algo perfectamente acoplado para formar un todo.

Me viene a la memoria en este punto la explicación que me dio una vez mi hija María, cuando por curiosidad le pregunté: ¿Qué es el contrapunto?

“Es la concordancia armónica de dos o más voces cada una con su línea melódica, de cuya superposición resulta la armonía de la obra musical.

Se aplica además el arte de conducir las voces con cierta independencia, sin incurrir en falta contra las reglas de la armonía. El contrapunto severo se atiene estrictamente a ellas, mientras que el libre admite cierta soltura, siempre que no incurra en desarmonía y cacofonía. En el doble las voces pueden ser intercambiadas. Los métodos empleados son la imitación de un motivo, el canon y la fuga, y estos últimos son complicados entre lanzamientos del motivo de la melodía.

La palabra contrapunto la utilizó por primera vez Philippe de Vitro, teórico del siglo XIV.

El contrapunto es la técnica compositiva por la cual, sobre una melodía dada, se construye un conjunto de una o varias contramelodías o contrapuntos, consiguiendo que, finalmente todo sea un conjunto armonioso.”

Aunque lo mío es la física y otras ramas del conocimiento, de vez en cuando recurro a María para preguntarle algunas cuestiones bajo el punto de vista musical que, no en pocas ocasiones, coincide con temas científicos. La respuesta que me dio sobre el contrapunto es aplicable a un sin fin de cuestiones y problemas científicos y cotidianos: buscar la armonía en la diferencia.

Podríamos aplicar el arte de combinar los sonidos de las voces humanas o los instrumentos, o de unos y otros a la vez para causar un efecto estético, a nuestra vida social y sobre todo a la política, procurando que unos y otros, voces discordantes y pensamientos distintos, guiados por una regla de ética y moral, pudieran reflejar un comportamiento estético.

La Música (como la Poesía y la Física) enaltece al ser humano, nos eleva y nos hace mejores. Una música que nos llega y es capaz de despertar nuestros sentimientos, nos puede transportar muy lejos, allí donde encontraremos el amor y la felicidad que, en este mundo nuestro, está escondida. En lo que se refiere a la Física, cuando podemos llegar a comprender cómo funciona el “mundo” no podemos dejar de asombrarnos ante tanta sencillez y, sin embargo, tánta maravilla. La poesía, es algo que sale del “Alma”, que trasciende a lo material para llevarnos a ese mundo mágico de la realidad soñada.

El término “música” procede del griego mousiké a través de la adaptación latina música. En el mundo griego se designaban con este nombre todas las ramas del arte que eran presididas por las Musas. Pitágoras fue el teórico musical más importante de la antigüedad.

“Pitágoras, según dice Jenócrates [396-314 a. De J.C.], descubrió que los intervalos en música no pueden originarse sin el número, ya que consisten en la combinación de una cantidad con otra. Así que examinó a qué se debía el que los intervalos fueran concordantes o discordantes y, en general, el origen de todo lo armónico y lo inarmónico” (Berbabé 2002). De ahí surgiría una misteriosa comunicación entre las matemáticas y la música, en un fascinante y atractivo juego de trasferencias e influencia mutua que podemos rastrear hasta el siglo XX.

Formuló el concepto de armonía y a partir de sus análisis sobre la naturaleza del sonido se creó el cálculo pitagórico de intervalos y las escalas modales, cuya importancia fue decisiva en el desarrollo de la música medieval.

Los principios teóricos de los griegos se transmitieron a la música litúrgica cristiana a través de autores como San Agustín, Boecio y Casiodoro. Durante los primeros siglos del cristianismo, la música se circunscribió al ámbito religioso, concretamente al canto litúrgico, cuyo fundamento está constituido por la síntesis entre el sistema modal griego y ciertas influencias de la tradición judía.

Como veo que esto se me va de las manos y puedo terminar este trabajo escribiendo una historia de la música, mejor lo dejo y me dedico a lo que en realidad me debo: el pensamiento y la búsqueda del saber, dado que, lo único cierto, es nuestra ignorancia.

emilio silvera

Sep

6

¿Nueva clase de materia?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (19)

Comments (19)

La materia “extraña”

Cuando se estaba por detonar la primera bomba atómica en 1945, algunas personas se oponían porque creían que semejante energía, liberada en la atmósfera, podría generar una reacción nuclear en cadena que encendería todo el planeta. Los científicos sabían que no sería así, de modo que hicieron estallar su artefacto y nada de lo temido ocurrió.

Hace relativamente poco se estrenó un nuevo acelerador de partículas, el Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC, en español Colisionador relativístico de iones pesados) en el Brookhaven National Laboratory de los EUA. Una de las razones de la fabricación de este supercolisionador fue el interés de los científicos en recrear situaciones que se presentaron en el comienzo del universo, durante los primeros instantes del Big-Bang. Las leyes físicas que describen la materia bajo esas condiciones no son conocidas a las perfección, por lo tanto no se puede definir exactamente qué se puede esperar de un experimento así. ¿Se podrían presentar situaciones catastróficas que pusieran en riesgo a nuestro mundo?

El RHIC acelera iones de oro hasta un 99,5 % de la velocidad de la luz, que como todos sabemos es el límite absoluto al que se puede acelerar un objeto material. A esta velocidad, dos haces de iones que se mueven en direcciones opuestas chocarán entre sí y, piensan los científicos, se podrían crear nuevas formas de materia.

Sep

6

Acercarse a la velocidad de la luz… trae consecuencias

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (9)

Comments (9)

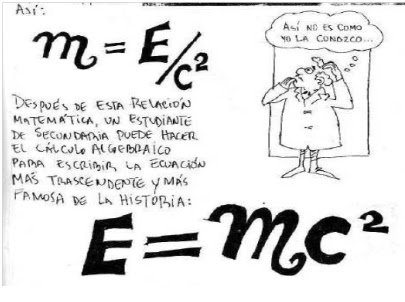

Todos sabemos de los fenómenos que se pueden producir en algunos aspectos de la relatividad especial de Einstein. Él no quiso llamarla de esa manera y, había pensado que “teoría de la invariabilidad” que reflejaba el carácter invariable de la velocidad de la luz, entre otras cosas, estaría bien. Sin embargo, finalmente se quedó como la Teoría de la Relatividad Especial. La obra de Eintein demostraba que conceptos tales como espacio y tiempo, que anteriormente parecían estar sepados y ser absolutos, en realidad están entrelazados y son relativos. Einstein demostró además que otras propiedades físicas del universo, sorprendentemente, también están interrelacionadas. La más famosa de sus fórmulas constituye uno de los ejemplos más importantes.

En esta escueta fórmula Einstein afirma que la energía (E) de un objeto y su masa (m) son conceptos independientes; podemos determinar la energía a partir de la masa del objeto (multiplicando esta dos veces por la velocidad de la luz, o sea por c2) o podemos determinar la masa conociendo su energía (dividiendo esta úlñtima dos veces por la velocidad de la luz). En otras palabras, la energía y la masa son las caras de una misma moneda. Claro que, el tipo de cambio es grande (c2 es una cantidad considerable). Una masa pequeña llega a producir una cantidad considerable de energía.

La energía que se comunica a un cuerpo libre puede integrarse en él de dos maneras distintas:

- En forma de velocidad, con lo cual aumenta la rapidez del movimiento.

- En forma de masa, con lo cual se hace “más pesado”.

La división entre estas dos formas de ganancia de energía, tal como la medimos nosotros, depende en primer lugar de la velocidad del cuerpo (medida, una vez más, por nosotros).

La luz se propaga en el vacío a una velocidad aproximada a los 30.000 millones (3×1010) de centímetros por segundo. La cantidad c2 representa el producto c×c, es decir: 3×1010 × 3×1010, ó 9×1020. Por tanto, c2 es igual a 900.000.000.000.000.000.000. Así pues, una masa de un gramo puede convertirse, en teoría, en 9×1020 ergios de energía.

El ergio es una unida muy pequeña de energía que equivale a: “Unidad de trabajo o energía utilizado en el sistema c.g.s y actúa definida como trabajo realizado por una fuerza de 1 dina cuando actúa a lo largo de una distancia de 1 cm: 1 ergio = 10-7 julios”. La kilocaloría, de nombre quizá mucho más conocido, es igual a unos 42.000 millones de ergios. Un gramo de materia convertido en energía daría 2’2 × 1010 (22 millones) de kilocalorías. Una persona puede sobrevivir cómodamente con 2.500 kilocalorías al día, obtenidas de los alimentos ingeridos. Con la energía que representa un solo gramo de materia tendríamos reservas para unos 24.110 años, que no es poco para la vida de un hombre.

O digámoslo de otro modo: si fuese posible convertir en energía eléctrica la energía representada por un solo gramo de materia, bastaría para tener luciendo continuamente una bombilla de 100 vatios durante unos 28.200 años.

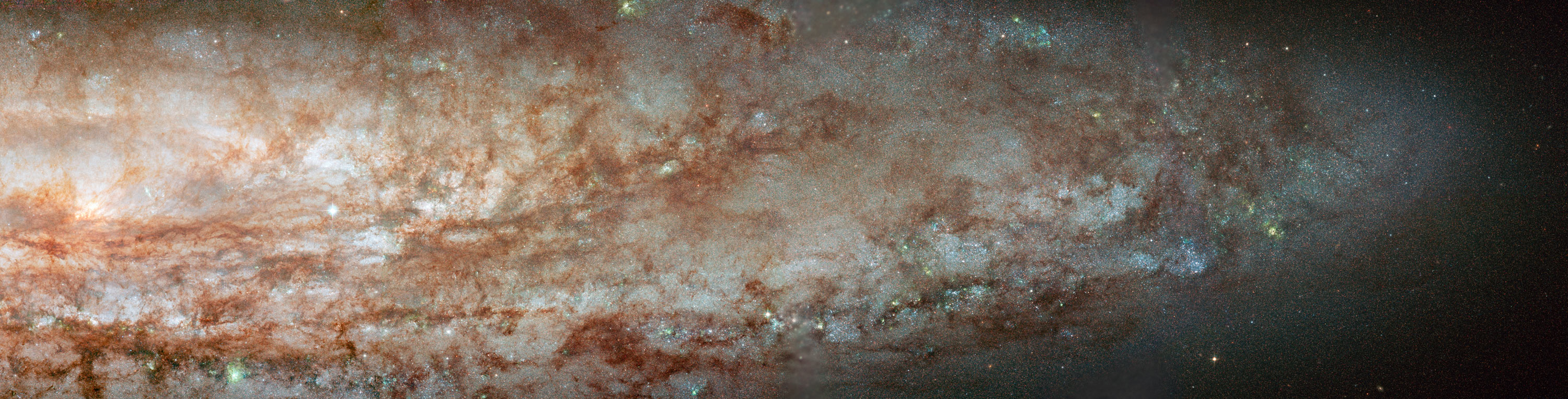

Claro que la luz, también es mucho más que todo eso y es una manisfestación electromagnetica como el resto de las radiaciones. A medida que la luz va desde una galaxia a otra más distante, esa luz se extiende como lo hace el espacio y eso hace que la luz, cuya longitud de onda es intrínsecamente corta, se convierta gradualmente en luz roja de longitud de onda más larga. Esa es la causa del desplazamiento hacia el rojo de los espectros de luz de las galaxias distantes.

¿Cómo se convierte el “desplazamiento hacia el rojo” en una manera para medir distancias en el Universo? Todo se debe a un sorprendente descubrimiento realizado en 1926 en el observatorio del monte Wilson, cerca de Los Ángeles. Allí Edwin Hubble descubrió que el Universo se está expandiendo. Fue un hallazgo increíble, pues nadie se esperaba algo así. Al haber “desplazamientos hacia el rojo” en todas direcciones, Hubble descubrió que todas las galaxias distantes del Universo se estaban separando entre sí, algo que hoy sabemos que está causado por la expansión del propio espacio.

Vista desde la Tierra una galaxia no parece alejarse, pero sabemos que sí ocurre porque su luz en espectro aparece más desplazada hacia la zona del rojo de lo habitual para los elementos químicos que nos llegan de la misma. Una galaxia que se aleje a poca velocidad adquirirá un ligero tono rojizo, pero una galaxia que se aleje más rápidamente adquirirá un rojo más intenso, un mayor “desplazamiento hacia el rojo”. Pero Hubble también descubrió que las galaxias que se mueven a mayor velocidad, también son las que están más alejadas. Eso significa que cuanto mayor sea el “desplazamiento hacia el rojo”, más lejos estará la galaxia.

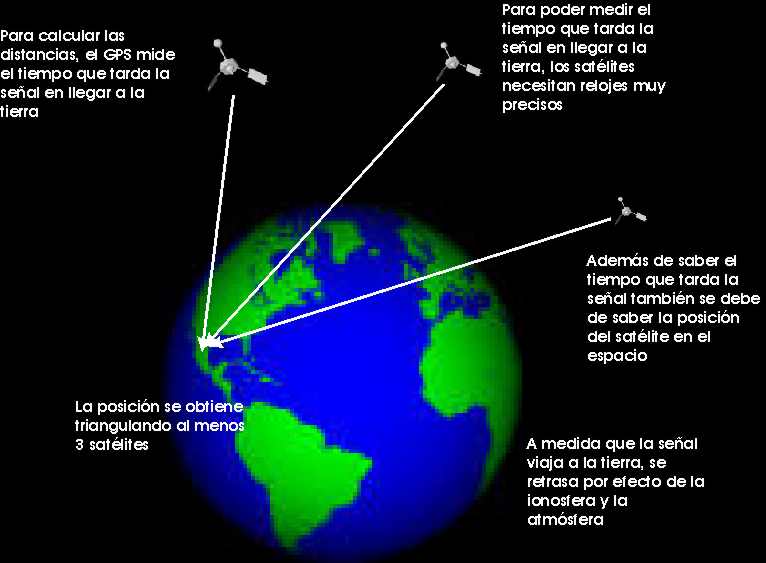

El GPS consta de una red de 24 satélites, que orbitan en la Tierra a una altura de 20000 km sobre la superficie. En cualquier momento, cualquier vehículo donde se halle instalado recibe la señal de al menos 4 satélites y compara la duración de las distancias a que se encuentran, a la velocidad de la luz, para calcular su ubicación exacta en la superficie. Todo el sistema depende de relojes extraordinariamente precisos y cuando los ingenieros los diseñaron sabían que los satélites se moverían a casi 11300 km/h, una velocidad suficiente para ralentizar sus relojes una diminuta fracción de segundo. Los ingenieros incluyeron en el sistema todas las diferencias de tiempo relativistas y eso les ha conferido una precisión impresionante. Como los relojes de los satélites avanzan a unas velocidades diferentes que los relojes situados sobre la Tierra, sin estas correcciones relativistas la posición del vehículo sería errónea.

La distorsión del tiempo es sólo una de las extrañas consecuencias de viajar con velocidades próximas a las de la luz. Imaginemos que continuamos con la “bici” pedaleando a velocidades próximas a las de la luz, entonces el espacio comienza a hacer cosas extrañas para el ciclista y para la bicicleta. Un observador apreciaría que la longitud de la bicicleta disminuye en la dirección del movimiento, que se encoge en dicha dirección. Este efecto se conoce como “contracción de la longitud” y junto con la “dilatación del tiempo” son percibidos así por un observador inmóvil cuando ve algo que se mueve con velocidades próximas a la de la luz.

Aún nos enfrentamos a la velocidad de la luz como un muro impenetrable. Una velocidad que según Einstein nunca podrá ser rebasada. Sin embargo la Historia está llena de imposibles que se hicieron realidad. Por ejemplo, ¿seremos capaces de alcanzar las estrellas en naves que viajen más rápidas que la velocidad de la luz? Y si es así, ¿cuándo?

Sep

5

¿Sabremos alguna vez quiénes somos y qué hacemos aquí?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (3)

Comments (3)

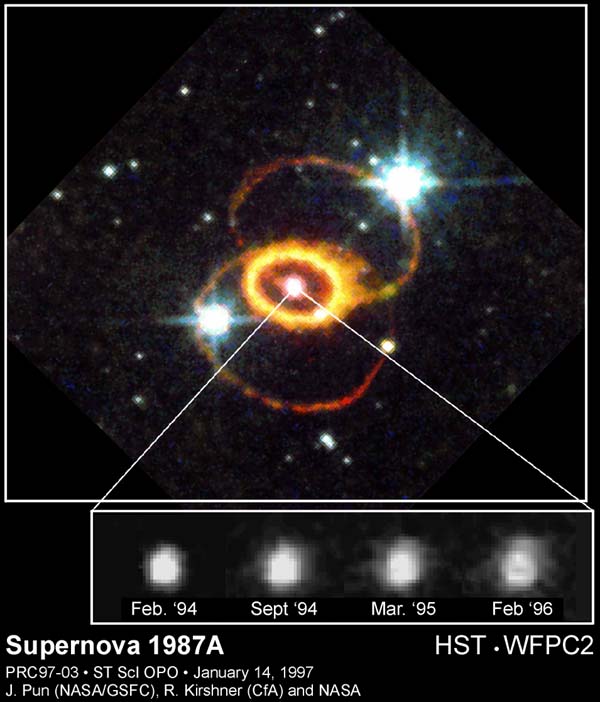

En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es:

H, He, (Li, Be, B) C, N, O… Fe

La imagern de arriba, SN 1987A, es la descomunal explosión de supernova, cuando ocurrió, la potencia de miles de soles cambió, momentáneamente, la región del espacio conocida como Nube Mayor de Magallanes, a muchos años luz de la Tierra.

¡Qué maravilla! Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y… de la vida inteligente que esas mismas estrellan han posibilitado, creo que, en muchos mundos que son en las galaxias del universo.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas.

Desde el punto de vista del orden es la primera vez que nos encontramos con objetos de tamaño comparables al nuestro, en los que la ordenación de sus constituyentes es el rasgo más característico.

Al mismo tiempo nos ha parecido reconocer que esos objetos, es decir, sus redes cristalinas “reales”, almacenan información (memoria) que se nos muestra muy diversa y que puede cobrar interés en ciertos casos, como el de los microcristales de arcilla, en los que, según Cairns-Smith, puede incluso llegar a transmitirse.

Porque, ¿qué sabemos en realidad de lo que llamamos materia inerte? Lo único que sabemos de ella son los datos referidos a sus condiciones físicas de dureza, composición, etc; en otros aspectos ni sabemos si pueden existir otras propiedades distintas a las meramente físicas.

¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

Pero el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

En Titán existen moléculas de Carbono necesarias para la vida

Según decía en algún trabajo anterior, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los hadrones. Sin embargo, debemos tener claro que toda la materia del Universo (al menos la conocida), está conformada por Quarks y Leptones.

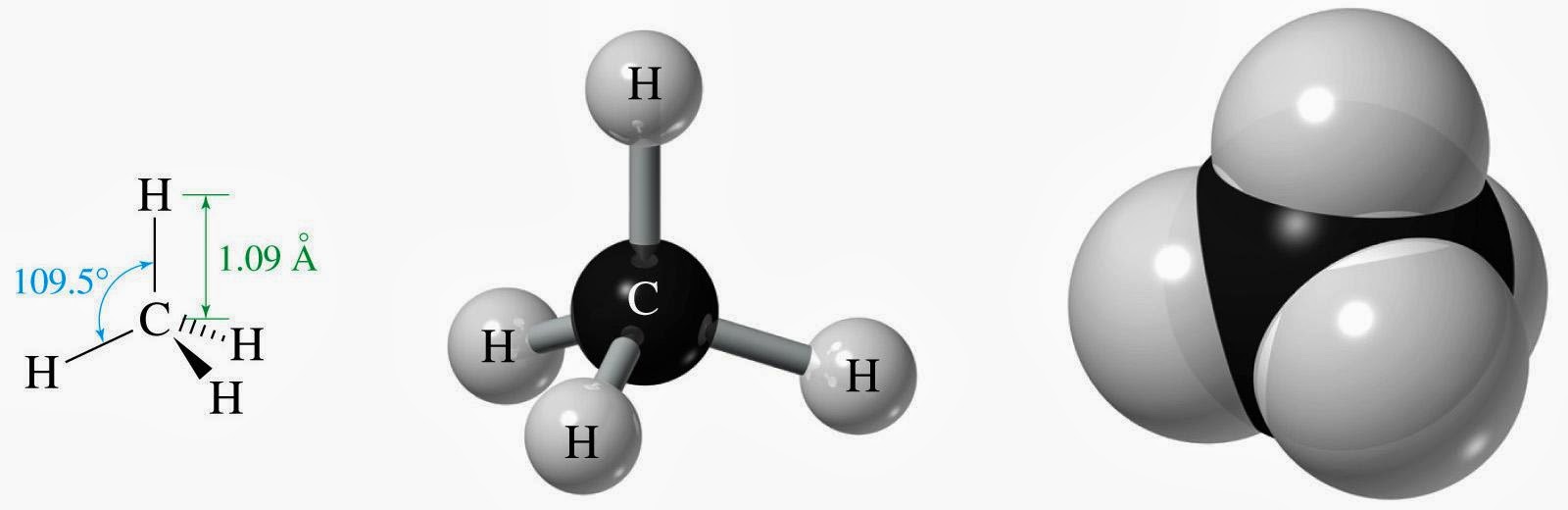

La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

El número de protones y neutrones determina al elemento, desde el hidrógeno (el más simple), al uranio (el más complejo), siempre referido a elementos naturales que son 92; el resto son artificiales, los conocidos transuránicos en cuyo grupo están el einstenio o el plutonio, artificiales todos ellos.

Científicos descubrieron posibles cráteres que expulsan hielos, llamados criovolcanes. (15 Diciembre, 2010 NASA – CA) Con el sistema de radar e imágenes infrarrojas de la sonda Cassini, que orbita Saturno, científicos han encontrado evidencias de lo que podría ser un volcán de hielo en Titán. Este pequeño mundo haría las delicias de cualquier químico de la Tierra y, no digamos de los geólogos. (4 Enero 2007 – NASA/Agencias – CA) Fue comprobada la predicción sobre la existencia de lagos de metano líquido en Titán.

Pero, si hablamos de los núcleos, como sistemas dinámicos de nucleones, pertenecen obviamente a la microfísica y, por consiguiente, para su descripción es necesario acudir a la mecánica cuántica. La materia, en general, aunque presumimos de conocerla, en realidad, nos queda mucho por aprender de ella.

Hablemos un poco de moléculas.

Molécula de fullereno, dinitrógeno, agua y la representación poliédrica del anión de Keggin, un polianión molecular

El número de especímenes atómicos es finito, existiendo ciertas razones para suponer que hacia el número atómico 173 los correspondientes núcleos serían inestables, no por razones intrínsecas de inestabilidad “radiactiva” nuclear, sino por razones relativistas. Ya antes me referiría a las especies atómicas, naturales y artificiales que son de unos pocos millares; en cambio, el número de moléculas conocidas hasta ahora comprende varios millones de especímenes, aumentando continuamente el número de ellas gracias a las síntesis que se llevan a cabo en numerosos laboratorios repartidos por todo el mundo.

Una molécula es una estructura con individualidad propia, constituida por núcleos y electrones. Obviamente, en una molécula las interacciones deben tener lugar entre núcleos y electrones, núcleos y núcleos y electrones y electrones, siendo del tipo electromagnético.

Debido al confinamiento de los núcleos, el papel que desempeñan, aparte del de proporcionar la casi totalidad de la masa de la molécula, es poco relevante, a no ser que se trate de moléculas livianas, como la del hidrógeno. De una manera gráfica podríamos decir que los núcleos en una molécula constituyen el armazón de la misma, el esqueleto, cuya misión sería proporcionar el soporte del edificio. El papel más relevante lo proporcionan los electrones y en particular los llamados de valencia, que son los que de modo mayoritario intervienen en los enlaces, debido a que su energía es comparativamente inferior a la de los demás, lo que desempeña un importante papel en la evolución.

Esta nebulosa llena de color, denominada NGC 604, es uno de los mayores y mejores ejemplos de nacimiento estelar en una galaxia cercana. La nebulosa NGC 604 es semejante a otras regiones de formación de estrellas en la Vía Láctea que nos resultan familiares, como la nebulosa de Orión, pero en este caso nos hallamos ante una enorme extensión que contiene más de 200 brillantes estrellas azules inmersas en una resplandeciente nube gaseosa que ocupa 1.300 años-luz de espacio, unas cien veces el tamaño de la Nebulosa de Orión, la cual aloja exactamente cuatro estrellas brillantes centrales. Las luminosas estrellas de NGC 604 son extremadamente jóvenes, ya que se han formado hace tres millones de años.

Las moléculas diatómicas de hidrógeno abundan en el espacio interestelar. NGC 604, una enorme región de hidrógeno ionizado en la Galaxia del Triángulo. Son muchas las moléculas descubiertas en estas nebulosas y se cree que son el material que más tarde forman los mundos y, si tienen la suerte de caer en la zona habitable de la estrella que les dará luz y calor, esas moléculas se unirán para construir estructuras más complejas que las lleven hasta la vida.

Desde las moléculas más sencilla, como la del hidrógeno con un total de 2 electrones, hasta las más complejas, como las de las proteínas con muchos miles de ellos, existe toda una gama, según decía, de varios millones. Esta extraordinaria variedad de especies moleculares contrasta con la de las especies nucleares e incluso atómicas.

Sin entrar en las posibles diferencias interpretativas de estas notables divergencias, señalaré que desde el punto de vista de la información, las especies moleculares la poseen en mucho mayor grado que las nucleares y atómicas.

¿La molécula sintética más grande del mundo? Bueno, en la naturaleza existen muchas moléculas de gran tamaño, un claro ejemplo son las proteínas o el ADN, y son grandes debido a que están formados por la unión de muchas moléculas más pequeñas. Las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos, y el ADN por la unión de nucleótidos.

Dejando aparte los núcleos, la información que soportan los átomos se podría atribuir a la distribución de su carga eléctrica, y en particular a la de los electrones más débilmente ligados. Concretando un poco se podría admitir que la citada información la soportan los orbitales atómicos, pues son precisamente estos orbitales las que introducen diferencias “geométricas” entre los diferentes electrones corticales.

Justamente esa información es la que va a determinar las capacidades de unión de unos átomos con otros, previo el “reconocimiento” entre los orbitales correspondientes. De acuerdo con la mecánica cuántica, el número de orbitales se reduce a unos pocos. Se individualizan por unas letras, hablándose de orbitales s, p, d, f, g, h. Este pequeño número nos proporciona una gran diversidad.

De los orbitales hablamos aquí extensamente muy a menudo

La llamada hibridación (una especie de mezcla) de orbitales es un modo de aumentar el número de mensajes, esto es, la información, bien entendido que esta hibridación ocurre en tanto y en cuanto dos átomos se preparan para enlazarse y formar una molécula. En las moléculas, la información, obviamente, debe abarcar todo el edificio, por lo que en principio parece que debería ser más rica que en los átomos. La ganancia de información equivale a una disminución de entropía; por esta razón, a la información se la llama también negantropía.

En términos electrónicos, la información se podría considerar proporcionada por un campo de densidad eléctrica, con valles, cimas, collados, etc, es decir, curvas isoelectrónicas equivalentes formalmente a las de nivel en topografía. Parece razonable suponer que cuanto más diverso sean los átomos de una molécula, más rica y variada podrá ser su información, la información que pueda soportar.

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor. De todas las maneras y, sin descartar nada, creo que las formas de vida que podamos encontrar en el Universo, al menos la mayoría, estarán basadas, como nosotros, en el Carbono que, por sus características especiales, es el más idóneo para la vida.

emilio silvera

Sep

5

¿Cuántas Dimensiones existen?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Un Universo con dimensiones extra ~

Clasificado en Un Universo con dimensiones extra ~

Comments (30)

Comments (30)

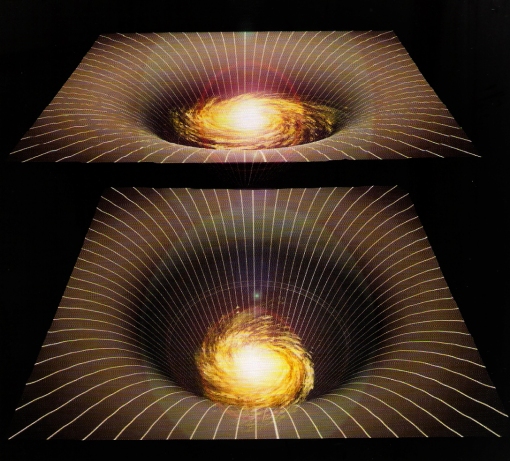

La pregunta de arriba tiene una clara respuesta para casi todo el mundo: “Tres: alto, ancho y profundo”. Desde finales del siglo XIX y principios del XX sabemos que a esas tres tenemos que añadir una cuarta, el tiempo, íntimamente ligada a las tres espaciales mediante las leyes de la relatividad especial, en ausencia de campos gravitatorios, o la relatividad general en presencia de estos.

Leyendo como es habitual la Revista Española de Física que me envían como Socio Numerario, uno de los artículos me llamó la atención, lo escribe D. José Santiago (CAFPE y Departamento de Física Teórica y del Cosmos) de la Universidad de Granada, en este trabajo trata de mostrar al lector que el número de dimensiones espacio-temporales podría ser mayor que esas cuatro.

La existencia de dichas dimensiones extra pueden ayudarnos a comprender algunas de las misteriosas propiedades de la física de las partículas elementales, en cuyo caso, su descubrimiento experimental estaría a la vuelta de la esquina.

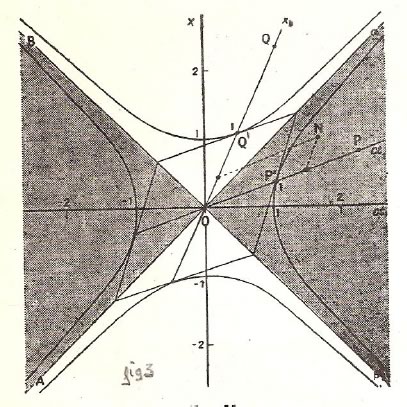

Representación de Minkowski en el que obviamos explicar el galimatias de letras, números y coordenadas que están ahí implicados.

Totales: 84.978.765

Totales: 84.978.765 Conectados: 69

Conectados: 69