Ago

1

¿Será cierto todo lo que creemos que sabemos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (2)

Comments (2)

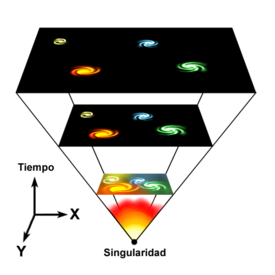

Según la teoría del Big Bang, el Universo se originó en una singularidad espaciotemporal de densidad “infinita” matemáticamente paradójica. El universo se ha expandido desde entonces, por lo que los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de los otros. Es decir, lo que se ha expandido ha sido el espacio, con lo cual, no se viola el principio de la relatividad de la velocidad de la luz, toda vez que, los objetos, nunca pudieron sobrepasar dicha velocidad, simplemente van “montados” en ese vehículo llamado Espacio.

El Universo

“El universo es la totalidad del Espacio y del Tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Sin embargo, el término también se utiliza en sentidos contextuales ligeramente diferentes y alude a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza.

Observaciones astronómicas indican que el universo tiene una edad de 13,73 ± 0,12 millardos de años (entre 13 730 y 13 810 millones de años) y por lo menos 93 000 millones de años luz de extensión. El evento que dio inicio al universo se denomina Big Bang a lo que se supone que fue la singularidad que creó el universo. Después de la Gran Explosión, el universo comenzó a expandirse para llegar a su condición actual, y continúa haciéndolo.

Nunca se podrá viajar más rápido que la luz

Debido a que, según la teoría de la relatividad especial, la materia no puede moverse a una velocidad superior a la velocidad de la luz, puede parecer paradójico que dos objetos del universo puedan haberse separado 93 mil millones de años luz en un tiempo de únicamente 13 mil millones de años; sin embargo, esta separación no entra en conflicto con la teoría de la relatividad general, ya que ésta sólo afecta al movimiento en el espacio, pero no al espacio mismo, que puede extenderse a un ritmo superior, no limitado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, dos galaxias pueden separarse una de la otra más rápidamente que la velocidad de la luz si es el espacio entre ellas el que se dilata.

Mediciones sobre la distribución espacial y el desplazamiento hacia el rojo (redshift) de galaxias distantes, la radiación cósmica de fondo de microondas, y los porcentajes relativos de los elementos químicos más ligeros, apoyan la teoría de la expansión del espacio, y más en general, la teoría del Big Bang, que propone que el universo en sí se creó en un momento específico en el pasado.

Nos dicen que:

“Observaciones recientes han demostrado que esta expansión se está acelerando, y que la mayor parte de la materia y la energía en el universo son las denominadas materia oscura y energía oscura, la materia ordinaria (bariónica), solo representaría algo más del 5 % del total3 (véanse materia oscura y energía oscura).”

Aquí tengo que discrepar de los que aseveran la existencia de esa energía y materia que, sin haberla podido encontrar por parte alguna, dicen que incide en el comportamiento del Universo y que, la materia ordinaria, la que podemos ver, esa de la que están hechas las estrellas y los mundos, las galaxias, los océanos y los seres vivos… ¡Sólo es un 4% de la materia del Universo!

Ambas, las fuerzas fundamentales y las constantes universales, hacen de nuestro universo el que podemos ver y observar, lo que rige su comportamiento, y, lo que determinará su final

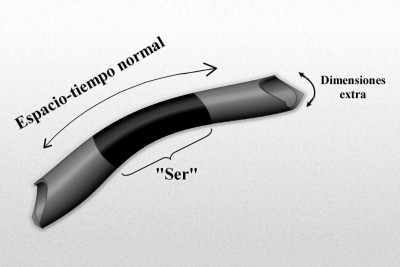

Los experimentos sugieren que el universo se ha regido por las mismas leyes físicas, constantes a lo largo de su extensión e historia. Es homogéneo e isotrópico. La fuerza dominante en distancias cósmicas es la gravedad, y la relatividad general es actualmente la teoría más exacta para describirla. Las otras tres fuerzas fundamentales, y las partículas en las que actúan, son descritas por el Modelo Estándar. El universo tiene por lo menos tres dimensiones de espacio y una de tiempo, aunque experimentalmente no se pueden descartar dimensiones adicionales muy pequeñas. El espacio-tiempo parece estar conectado de forma sencilla, y el espacio tiene una curvatura media muy pequeña o incluso nula, de manera que la geometría euclidiana es, como norma general, exacta en todo el universo.

La ciencia modeliza el universo como un sistema cerrado que contiene energía y materia adscritas al espacio-tiempo y que se rige fundamentalmente por principios causales. El que sea un sistema cerrado determina el crecimiento de la Entropía a medida que el Tiempo transcurre.

Basándose en los datos extraídos del universo observable, los físicos intentan describir el continuo espacio-tiempo en que nos encontramos, junto con toda la materia y energía existentes en él. Su estudio, en las mayores escalas, es el objeto de la cosmología, disciplina basada en la astronomía y la física, en la cual se describen todos los aspectos de este universo con sus fenómenos.

La teoría actualmente más aceptada sobre la formación del universo, fue teorizada por el canónigo belga Lemaître, a partir de las ecuaciones de Albert Einstein. Lemaitre concluyó (en oposición a lo que pensaba Einstein), que el universo no era estacionario, que el universo tenía un origen. Es el modelo del Big Bang, que describe la expansión del espacio-tiempo a partir de una singularidad espaciotemporal. El universo experimentó un rápido periodo de inflación cósmica que arrasó todas las irregularidades iniciales. A partir de entonces el universo se expandió y se convirtió en estable, más frío y menos denso. Las variaciones menores en la distribución de la masa dieron como resultado la segregación fractal en porciones, que se encuentran en el universo actual como cúmulos de galaxias.

En cuanto a su destino final, las pruebas actuales parecen apoyar las teorías de la expansión permanente del universo (Big Freeze ó Big Rip, Gran Desgarro), que nos indica que la expansión misma del espacio, provocará que llegará un punto en que los átomos mismos se separarán en partículas subatómicas. Otros futuros posibles que se barajaron, especulaban que la materia oscura podría ejercer la fuerza de gravedad suficiente para detener la expansión y hacer que toda la materia se comprima nuevamente; algo a lo que los científicos denominan el Big Crunch o la Gran Implosión, pero las últimas observaciones van en la dirección del gran desgarro.”

Ahora, Roger Penrose, de la Universidad de Oxford y uno de los físicos más brillantes de la actualidad, cree haber detectado “atisbos” de la existencia de otro universo. Uno que existía antes que el Big Bang. Lo cual pone, literalmente, patas arriba las teorías cosmológicas actuales. En un artículo recién publicado en ArXiv.org, Penrose explica que ha llegado a esa extraordinaria conclusión tras analizar, en los datos del satélite WMAP, ciertos patrones circulares que aparecen en el fondo de microondas cósmico y que sugieren, ni más ni menos, que el espacio y el tiempo no empezaron a existir en el Big Bang, sino que nuestro universo existe en un ciclo continuo de “rebotes” que él llama “eones”.

Según Penrose, lo que actualmente percibimos como nuestro universo, no es más que uno de esos eones. Hubo otros antes del Big Bang y habrá otros después. Unas ideas que se oponen frontalmente al modelo cosmológico más extendido en la actualidad: el de universo inflacionario. Según dicho modelo, el universo empezó en un punto de densidad infinita (el Big Bang) hace aproximadamente 13.700 millones de años, se expandió de forma extremadamente rápida durante una fracción de segundo, y ha continuado expandiéndose mucho más lentamente desde entonces, un tiempo durante el cual han ido surgiendo galaxias, estrellas, planetas y, finalmente, los seres humanos.

El Tiempo se escurre, no lo podemos frenar

Al no poder viajar a la velocidad de la Luz

El tiempo antes del Big Bang Penrose, sin embargo, está convencido de que el modelo inflacionario no cuadra con el bajísimo estado de entropía que hizo posible el nacimiento del universo tal y como lo conocemos. Y tampoco cree que el espacio y el tiempo empezaran a existir en el momento del Big Bang, sino que el Big Bang fue, de hecho, sólo uno entre una serie de muchos acontecimientos similares, con cada uno marcando el inicio de un nuevo “eón” en la historia del universo. Las teorías de Penrose implican que, en un futuro lejano, el universo volverá, de alguna manera, a tener las condiciones que hicieron posible el Big Bang. Según el físico, en esos momentos la geometría del universo será suave y lineal, muy diferente a como es ahora, con abundantes picos y discontinuidades.

«La materia oscura puede ser ‘otra dimensión’, tal vez incluso un importante sistema de transporte galáctico. […] Y, ¿Cómo incide en esta dimensión nuestra.?

En Inter-estellar, la película de ciencia ficción de Christopher Nolan, los protagonistas cruzan un agujero de gusano hallado fortuitamente en las cercanías de Saturno que permite viajar a varios mundos potencialmente habitables fuera del Sistema Solar. A veces pienso que, hablar de esto es casi lo mismo que hablar de cómo se creó en el Universo, en ambos casos, existen espacios oscuros que nos alejan de la posible verdad de lo que pudo ocurrir o de lo que podrá ser posible.

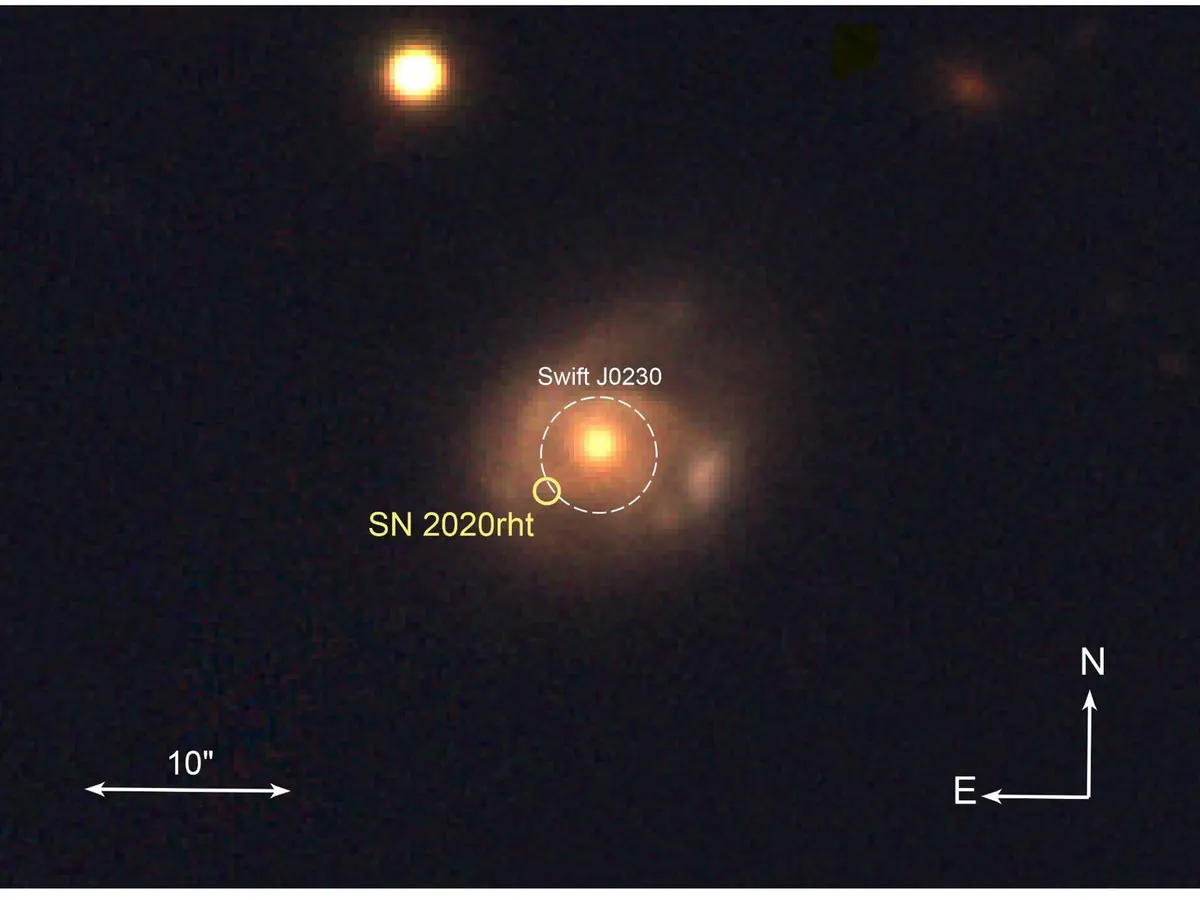

Esta futura continuidad de forma, afirma, permitirá una transición desde el final del actual eón, con un universo muy expandido e infinitamente grande, al inicio del siguiente, cuando de nuevo se hará infinitamente pequeño para estallar formando el siguiente Big Bang. Pruebas en el fondo cósmico El físico asegura que ha encontrado pruebas que sostienen lo que dice. Y que esas pruebas están en el fondo cósmico de microondas, los ecos lejanos del propio Big Bang, una especie de rescoldo de aquella gran explosión que es detectable, hoy, en cualquier punto del universo. Analizando, junto a su colega armenio Vahe Gurzadyan, siete años de datos del satélite WMAP, que está diseñado precisamente para medir el fondo de microondas, Penrose ha detectado con claridad una serie de “círculos concéntricos”, regiones en el cielo de microondas en los que el rango de temperatura de la radiación es notablemente menor que en otros sitios. Son precisamente esos círculos los que nos permiten “ver” a través del Big Bang, vislumbrando el eón que que existió anteriormente. Los círculos, dicen Penrose y Gurzadyan, son marcas dejadas en nuestro eón por las ondulaciones esféricas de las ondas gravitatorias que se generaron cuando los agujeros negros colisionaron en el eón anterior. Y estos círculos, sostienen, suponen un serio problema para la teoría inflacionaria, según la cual la distribución de las variaciones de temperatura en el cielo deberían ser Gaussianas, o aleatorias, en lugar de tener estructuras discernibles en su interior. Si Penrose tiene razón, cambiará por completo la forma que tenemos de percibir el universo en que vivimos, su nacimiento y su destino final.

Amigos míos, lo cierto es que, seguros lo que se dice seguros… ¡No lo podemos estar! Ya que, los modelos actuales del Universo, aunque algunos, como el Big Bang, parece que se puede acercar a esa realidad que buscamos, lo cierto es que, nos deja muchas zonas oscuras y, afirmar nada podemos.

Emilio Silvera V.

Ago

1

¡Las estrellas! ¿Qué haríamos sin ellas?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (2)

Comments (2)

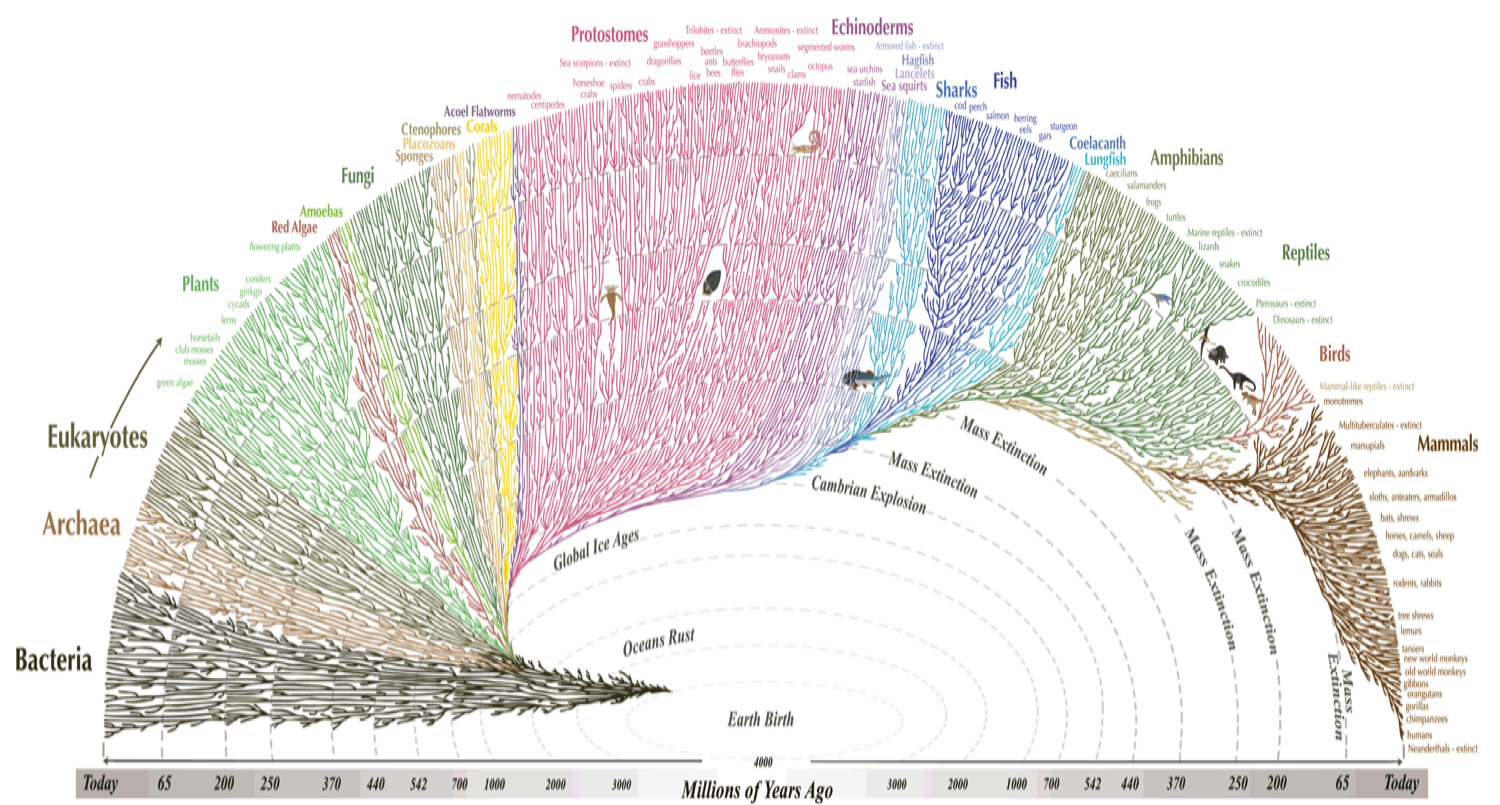

Árbol de familia Fuente Imagen: Leonard Eisenberg

Árbol de familia Fuente Imagen: Leonard Eisenberg

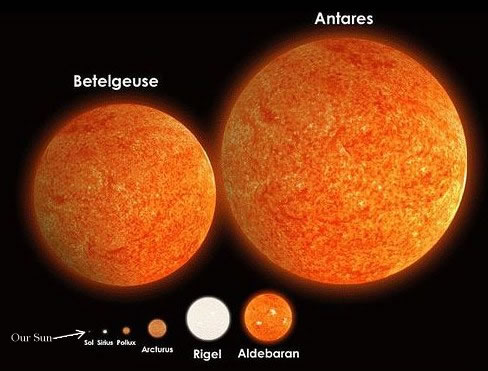

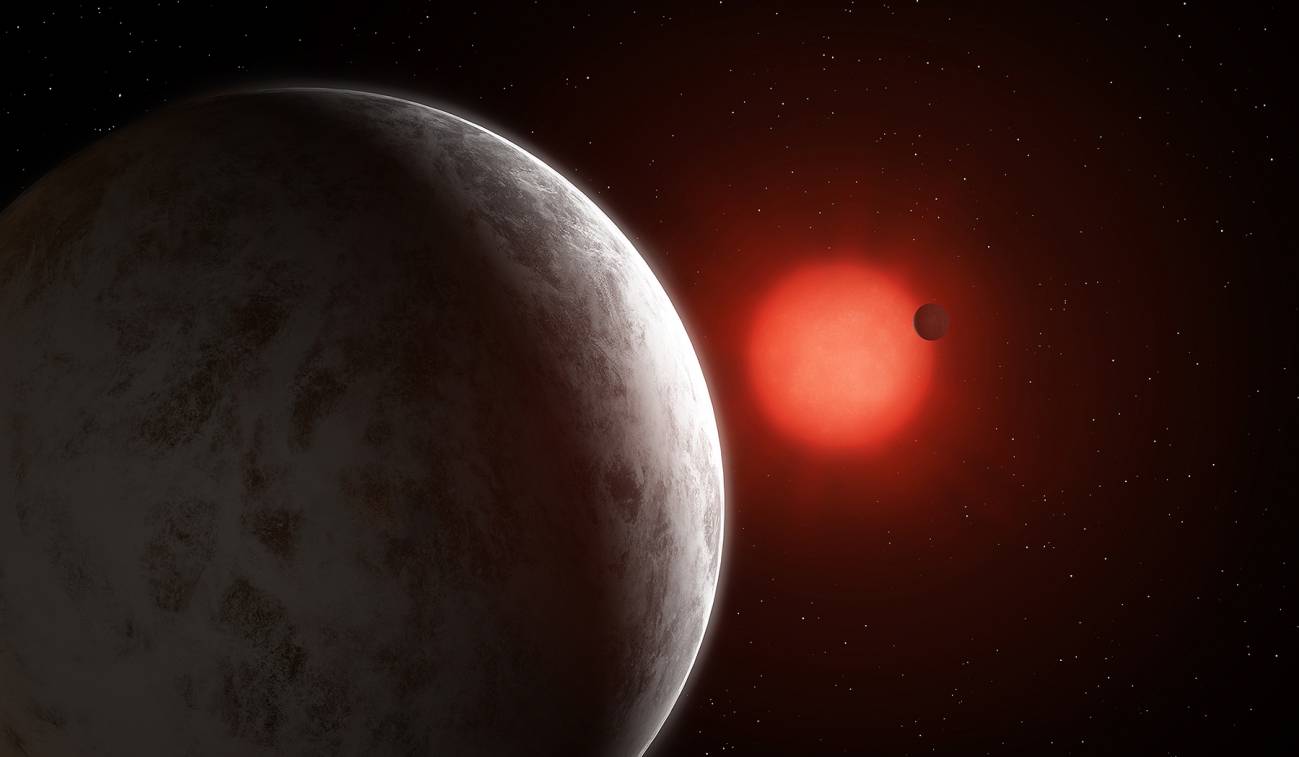

Las estrellas enanas rojas son las más abundantes en el Universo y, desde luego, las que tienen la vida más larga. Algunas son casi tan viejas como el universo mismo, el poco material de fusión que consumen las llevan hasta esas edades matusalénicas de miles de millones de años, más de diez mil millones tienen algunas que, nos podrían contar muchas, muchas cosas de las que fueron testigos. Otras como nuestro Sol, estrellas GV2 enana amarilla es también del tipo más abundante. Luego están una pléyade de estrellas de mayor envergadura y grandes masas que van desde las 10 hasta las casi 150 masas solares.

Según se estima, las estrellas cuando tienen unas 120 masas solares han llegado a un límite en el que, su propia radiación las puede destruir. Sin embargo, se han descubierto estrellas que llegan hasta las 150 masas solares. ¿Por qué se mantienen “vivas” y no explotan. Bueno, todos los indicios apuntan al hecho de que, para desahogar y esquivar los efectos de la inmensa radiación que produce la fusión nuclear, eyectan de manera periódica, material al espacio interestelar y se tranquiliza. Ahí tenemos el ejemplo de Eta Carinae.

Eta Carinae tiene que expulsar materia al Espacio Interestelar para rebajar la tensión y que su propia radiación no la destruya.

Existen estrellas hiper-gigantes que son las que sobrepasan las 100/150 masas solares, así fueron denominadas cuando se observaron los objetos más brillantes en las Nubes de Magallanes, aunque en realidad, lo que vieron eran cúmulos de estrellas y no estrellas individuales. Sin embargo de estrellas supermasivas existen múltiples ejemplos y, hemos podido comprobar que, la enorme cantidad de material de fusión que consumen las lleva a una vida corta. Las estrellas supermasivas sólo viven unos pocos millones de años, mientras que estrellas como el Sol, llegan a los diez mil millones de años de vida.

Hay muchas clases de estrellas: Estrellas capullos envueltas en una nube de gas y polvo, estrellas de baja o de alta velocidad, con envoltura, con exceso de ultravioleta, de baja luminosidad, de baja masa, de Bario, de manganeso, de Carbono, de Litio, de Bariones, de campo, de Circonio, de estroncio, estrellas de Helio, de la rama gigante asintótica, de manganeso-mercurio, de metales pesados, de neutrones, (¿de Quarks?), estrellas de referencia, de Silicio, de Tecnecio, de tipo tardío, de tipo temprano, estrella del Polo, estrella doble, estrella enana, estrella estándar, evolucionada, estrella Flash, estrella fulgurante, magnética, estrella guía, hipergigante, estrella invitada, múltiple, peculiar, pobre en metales, estrella reloj, simbiótica, rica en metales, supermasiva, fijas, gigantes…, cada una de ellas tiene su propia personalidad, su propio color y temperatura y también, una media de vida que depende de manera directa de su masa.

“NML Cygni es una hiper-gigante roja, el siguiente nivel a supergigante, que es a su vez el siguiente nivel a gigante. Las hiper-gigantes rojas son estrellas con una masa 40 veces superior a la del Sol, pero su volumen es mucho mayor que el de 40 soles, porque conforme aumenta el peso de una estrella disminuye su densidad. En el caso de NML Cygni, su radio es 1605 veces mayor que el del Sol, o lo que es lo mismo, si NML Cygni estuviera situada donde lo está el Sol, el borde de la estrella cubriría la órbita de Saturno.”

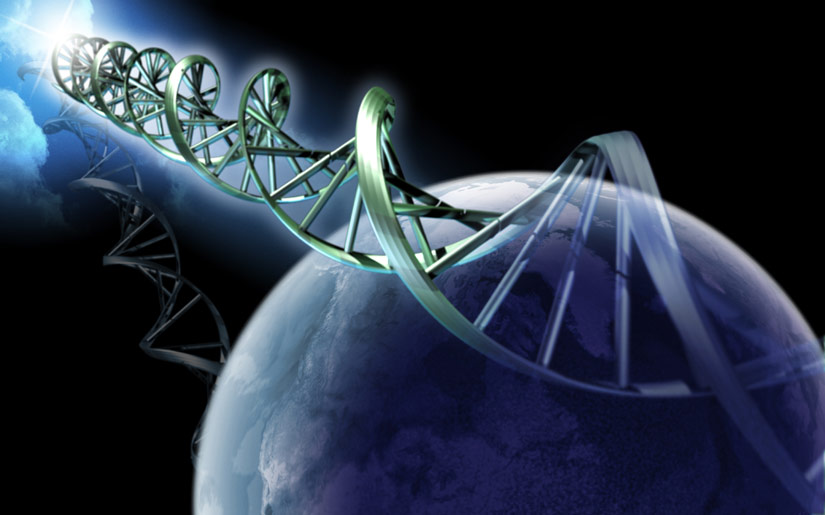

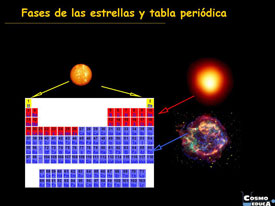

Los elementos químicos se fraguan dentro de ellas, y, también al final de sus vidas, en las explosiones Supernovas, se crean los materiales más complejos de la Tabla Periódica. Estos materiales, van formar parte de las grandes Nebulosas de las que vuelven a surgir nuevas estrellas y nuevos mundos que estarán hechos de todos esos elementos creados en las estrellas y, como nosotros mismos provenimos de ahí, es fácil oir la expresión: “Somos polvo de estrellas”.

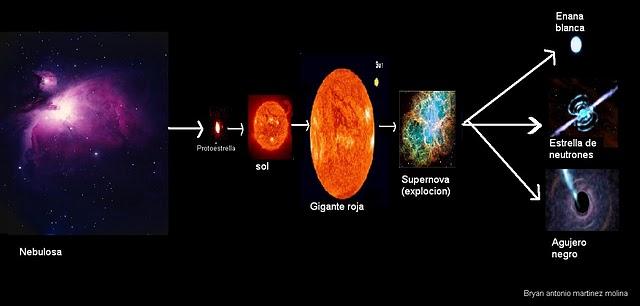

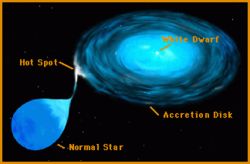

Las estrellas no son ninguna excepción y como todo en nuestro Universo, con el paso del tiempo evolucionan y, a medida que van consumiendo su combustibles nuclear de fusión, van acortando sus vidas que, en función de la masa, será más corta o más duradera y también, sus finales serán distintos por la misma causa: Estrellas como el Sol = Enanas Blancas. Estrellas de varias masas soles = Estrella de Neutrones. Estrellas masivas y supermasivas = Agujeros Negros.

Esas transmutaciones que se producen durante un largo período de tiempo, conllevan fenómenos que se producen de distintas maneras en cada una de esas estrellas. En unas, se alcanza la estabilidad al degenerarse los electrones (que son fermiones), que siguen la Ley de Pauli del Principio de exclusión. Ahí aparecen las enanas blancas. De la misma manera sucede en estrellas más masivas que el Sol pero, al tener más masa, no es suficiente que los electrones se degeneren y, entonces, electrones y protones se fusionan para convertirse en Neutrones que son (al ser fermiones), los que se degeneran y estabiliza a la estrella como de Neutrones. Cuando ya la masa es muy grande, nada puede frenar a mla Gravedad y lo que nos queda es un Agujero Negro.

Es cierto que en las inmensas masas de gas y polvo que conforman las grandes Nebulosas, han sido halladas moléculas y ácidos necesarios para que, en los mundos apropiados, germine la vida. Esos remanentes de materiales y elementos contienen todo lo necesario que, cuando interacciona con un entorno adecuado, se reúne para producir la transición de fase que recorre el largo camino que va, desde la “materia inerte hasta los pensamientos”. Es decir, el surgir de la vida.

Lo cierto es que, la química de las estrellas está presente en los mundos para que pueda surgir la Vida

Decir eso de que los elementos estelares llegaron a la Tierra y pudo surgir la Vida, no es, en realidad, contar gran cosa de lo que pudo pasar para que nosotros ahora, podamos estar aquí contando sobre ello. Los actuales descubrimientos de la Paleontología, la más tradicional de las científicas, se entrelazan con nuevas ideas nacida de la biología molecular y la geoquímica.

Los huesos de los dinosaurios son grandes y espectaculares y nos llevan al asombro. Pero, aparte del tamaño de sus habitantes, el Mundo de los dinosaurios se parecía mucho al nuestro. Contrasta con él la historia profunda de la Tierra, que nos cuentan fósiles microscópicos y sutiles señales químicas y que es, pese a ello, un relato dramático, una sucesión de mundos desaparecidos que, por medio de la transformación de la atmósfera y una evolución biológica, nos llevan hasta el mundo que conocemos hoy.

Parece que la similitud en los “tiempos” no es una simple coincidencia. El argumento, en su forma más simple, lo introdujo Brandon Carter y lo desarrolló John D. Barrow por un lado y por Frank Tipler por otro. Al menos, en el primer sistema Solar habitado observado ¡el nuestro!, parece que sí hay alguna relación entre t(bio) y t(estrella) que son aproximadamente iguales el t(bio) –tiempo biológico para la aparición de la vida- algo más extenso.

La evolución de una atmósfera planetaria que sustente la vida requiere una fase inicial durante la cual el oxígeno es liberado por la fotodisociación de vapor de agua. En la Tierra esto necesitó 2.400 millones de años y llevó el oxígeno atmosférico a aproximadamente una milésima de su valor actual. Cabría esperar que la longitud de esta fase fuera inversamente proporcional a la intensidad de la radiación en el intervalo de longitudes de onda del orden de 1000-2000 ángstroms, donde están los niveles moleculares clave para la absorción de agua.

Nada surge de manera espontánea, todo se fragua durante un tiempo que tiene marcado por la Naturaleza y, nosotros, hemos tardada (como humanos verdaderos), más de 13.000 millones de años en poder llegar hasta aquí. El tiempo necesario para que las estrellas fabricaran la materia prima y después, el mundo pusiera su granito de arena para que ésta pudiera evolucionar, con la ayuda de la radiación del Sol, el agua corriente, una adecuada atmósfera, la presencia de océanos, las placas tectónicas que reciclan periódicamente el planeta… ¡No, no es nada fácil que la vida surja en un Mundo!

Pero en el Universo, son muchas las cosas que pueden pasar, muchos los objetos que están presentes, innumerables los fenómenos que de una u otra cuestión pueden estar pasando de manera continuada y que no siempre, sabemos comprender.

¡NO! No es el gran Ojo que todo lo ve y nos mira desde las alturas

Simplemente se trata del fenómeno que conocemos como “Halo atmosférico”, un anillo o arco de luz que parece rodear al Sol (también a la Luna), resultado de la refracción y la reflexión de la luz solar o lunar por los cristales de hielo de los cirros. Los halos solares y lunares más comunes un diámetro angular de 46º. Por lo general, el borde del halo muestra un efecto prismático, estando la luz azul refractada hacia el borde exterior y la roja al interior. Como resultado de la refracción preferencial de la luz hacia el borde del halo , la zona del cielo interior a un halo es más oscura que la interior. Los halos lunares solo pueden ser vistos claramente cuando la Luna es brillante, típicamente en un intervalo de cinco días en torno a la Luna llena.

El Halo Galáctico está referido a cualquier material situado en una distribución aproximadamente esférica de una galaxia, y que se extiende hasta más allá de las regiones visibles. Puede referirse a la población de estrellas viejas (Población II), incluyendo a los cúmulos globulares, con poca o ninguna rotación alrededor del centro galáctico; o gas tenue, altamente ionizado y de alta temperatura que envuelve a toda la galaxia, incluso, muchas veces el halo galáctico está referido a una especie de neblina inconcreta que circunda toda la galaxia sin que termine de hacerse presente pero, ahí está.

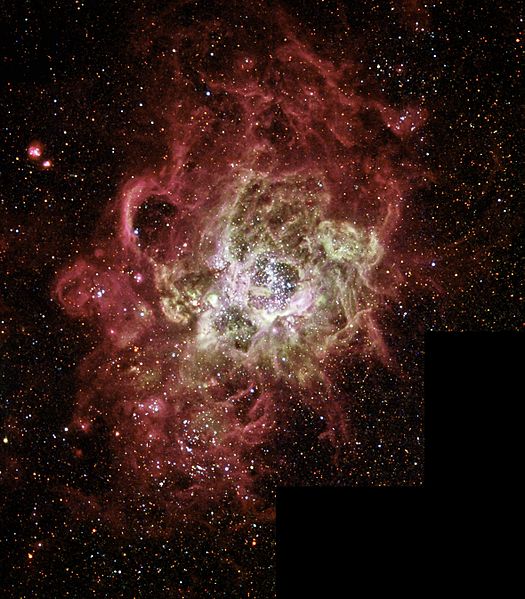

Alguna vez podemos contemplar una que nos parece más o menos atractiva pero, no sabemos discernir sobre lo que en realidad estamos contemplando. Por ejemplo, arriba tenemos la conocida como NGC 604, una región H II gigante en la galaxia del Triángulo. Una región H II es una de gas y plasmabrillante que puede alcanzar un tamaño de cientos de años-luz y en la cual se forman estrellas masivas. Dichas estrellas emiten copiosas cantidades de luz ultravioleta extrema (con longitudes de onda inferiores a 912 Ångstroms) que ionizan la Nebulosa a su alrededor.

Las regiones H II son muy abundantes en nuestra Galaxia

Cada átomo de hidrógeno ionizado contribuye con dos partículas al gas, es decir, con un protón y un electrón. Las Regiones H II son calientes con temperaturas típicas de 10 000 K, y son entre 10 y 100 000 veces más densas que las regiones H I. Se encuentran normalmente alrededor de las estrellas O y B jóvenes y masivas, siendo el gas ionizado por su intensa luz ultravioleta, haciendo que éste brille. La Nebulosa de Orión es una famosa Región H II. Las Regiones H II pueden ser detectadas en la Galaxia por sus intensas emisiones en e infrarrojo. La radio emisión es debida al bremsstrahlung del gas ionizado, y la radiación infrarroja a la emisión térmica del polvo.

Las Regiones H II aquí muy presentes y dada su gran extensión. La nebulosa de Orión es uno de los objetos astronómicos más fotografiados, examinados, e investigados. De ella se ha obtenido información determinante acerca de la de estrellas y planetas y a partir de nubes de polvo y gas en colisión. Los astrónomos han observado en sus entrañas discos protoplanetarios, enanas marrones, fuertes turbulencias en el movimiento de partículas de gas y efectos foto-ionizantes cerca de estrellas muy masivas próximas a la nebulosa.

La Nebulosa Orión de emisión visible a simple vista, situada a unos 1.344 años luz de distancia y con un tamaño aproximado de 24 años luz. Es un gran laboratorio para la investigación científica, allí “nacen” moléculas esenciales para la vida, surgen nuevas estrellas y se forman proto-sistemas planetarios.

Una región H I es una nube formada por hidrógeno atómico frío, poco denso y no ionizado con temperaturas de alrededor de 100 K. Las regiones HI no emiten radiación en el rango visual, sólo en la región de radio. La notación H I se refiere al hecho de que los átomos de Hidrógeno no están ionizados como lo están en los que están presentes en la regiones H II (arriba). Cada átomo de Hidrógeno neutro contribuye al gas justo con una partícula. la Densidad de las regiones H I es demasiado sencilla como para que se formen moléculas de hidrógeno, y la luz estelar disociará cualquier molécula formada, de manera que el gas permanece en forma de átomo. El Hidrógeno neutro contribuye aproximadamente a la mitad de toda la materia interestelar en masa y en volumen, con una densidad media de 1 Átomo/ cm3. Las regiones H I son frías.

Del asombroso universo son muchas las cosas que desconocemos, y, poco a poco, vamos pudiendo descubrir muchos de sus misterios que nos acercan cada vez más, a saber dónde estamos y lo que podemos o no podemos esperar de lo que hay en nuestro entorno.

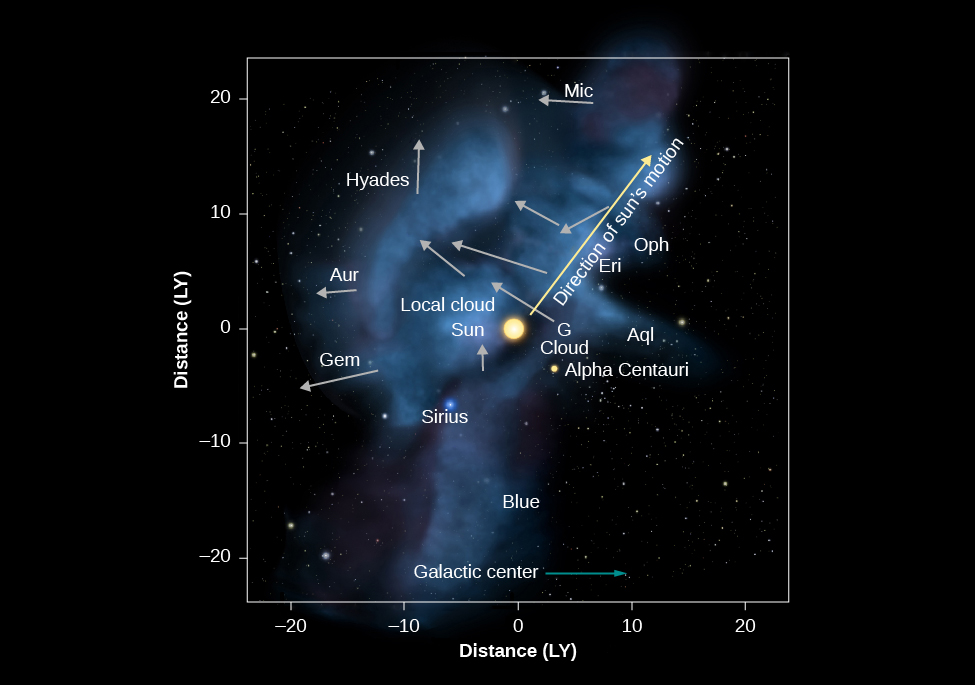

“El Sol de desplaza por el de una tenue nube de gas interestelar conocida como Local Fluff. Queremos concluir nuestra discusión sobre la materia interestelar preguntándonos cómo se organiza este material en nuestro vecindario inmediato. Como comentamos anteriormente, los observatorios orbitales de rayos X han demostrado que la Galaxia está llena de burbujas de gas caliente que emite rayos X. También revelaron un fondo difuso de rayos X que parece llenar todo el cielo desde nuestra perspectiva (Figura20.6.120.6.1). Si bien parte de esta emisión proviene de la interacción del viento solar con el medio interestelar, la mayoría proviene de más allá del sistema solar. La explicación natural de por qué hay gas emisor de rayos X a nuestro alrededor es que el Sol está dentro de una de las burbujas. Por lo tanto, llamamos a nuestro “vecindario” la Burbuja Caliente Local, o Burbuja Local para abreviar. La Burbuja Local es mucho menos densa —un promedio de aproximadamente 0.01 átomos por cm 3 — que la densidad interestelar promedio de aproximadamente 1 átomo por cm 3. Este gas local tiene una temperatura de alrededor de un millón de grados, al igual que el gas en las otras superburbujas que se extienden por toda nuestra Galaxia, pero debido a que hay tan poco material caliente, esta alta temperatura no afecta de ninguna manera a las estrellas ni a los planetas de la zona.”

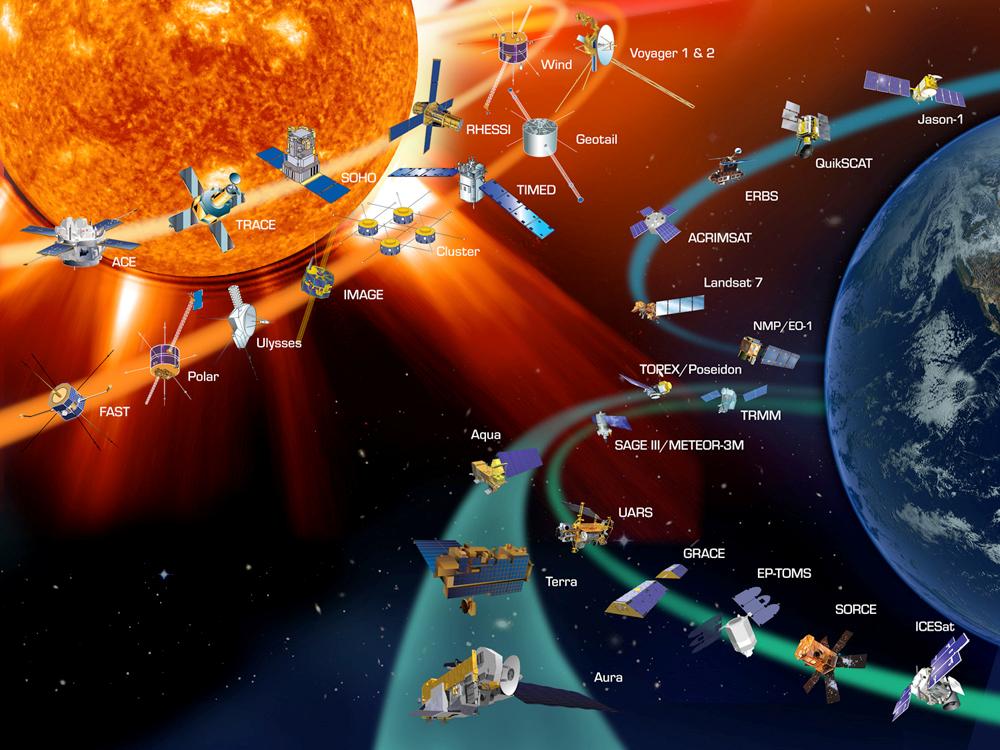

Lo de que la Voyager 1 había dejado atrás la zona bajo influencia directa del viento solar y se encontraba ya surcando el inter-plantario se convirtió rápidamente en una de las grandes noticias astronómicas del año, en especial por toda la carga simbólica que representa que, por primera vez, un ingenio construido por la Humanidad había traspasado por primera vez esa frontera invisible que nos separa y aísla del océano estelar. Pero para los científicos de la misión la llegada a este nuevo reino con una sonda aún operativa y capaz de seguir enviado al menos hasta 2020 es un regalo del que esperan grandes resultados. Y es que más allá del límite solar se extiende una región tan amplia como desconocida, y mucho más compleja de lo que podamos imaginar.

El movimiento de esta estrella binaria fue un misterio durante más de 30 años, e incluso se presentó como un posible fracaso de la Relatividad General de Einstein. Ahora un encabezado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha resuelto el misterio. Se observan hechos que no siempre podemos explicar y, persistimos en la búsqueda de las respuestas hasta que las podemos encontrar.

En el efecto periastro se puede contemplar el brillo de una estrella binaria que tiene una órbita altamente excéntrica. Cuando la separación entre las componentes es mínima. Es de hecho, un aumento del efecto de reflexión en el instante del periastro, y surge por la misma causa: la irradiación de una estrella por la otra.

La Región Nebulosa de la Cabeza de Caballo y la Nebulosa de Orión ¡Qué maravilla!

Hemos llegado a saber de nuevas estrellas, vientos estelares, radiación, energías, estrellas de neutrones o púlsares, agujeros negros, enanas rojas y blancas, ¿estrellas de Quarks? ¿materia oscura? mundos…¿Civilizaciones? ¡El Universo! Lo que todo lo contiene, ahí están presentes todas las cosas que existen y las que tienen que existir… El espacio-tiempo, las fuerzas fundamentales de la Naturaleza…¡La Vida!

Cuando pensamos en la edad y el tamaño del Universo lo hacemos generalmente utilizando medidas de tiempo como años, kilómetros o años-luz. Como y a hemos visto, estas medidas son extraordinariamente antropomórficas. ¿Por qué medir la edad del Universo con un “reloj” que hace “tic” cada vez que nuestro planeta completa una órbita alrededor de su estrella madre, el Sol? ¿porqué medir su densidad en términos de átomos por metro cúbico? Las a estas preguntas son por supuesto la misma: porque es conveniente y siempre lo hemos hecho así.

Ésta es una situación en resulta especialmente apropiado utilizar las unidades “naturales” la , longitud y tiempo de Stoney y Planck, las que ellos introdujeron en la ciencia física para ayudarnos a escapar de la camisa de fuerza que suponía la perspectiva centrada e el ser humano.

Es caer en la tentación de mirarnos el ombligo y no hacerlo al entorno que nos rodea. Muchas más cosas habríamos evitado y habríamos descubierto si por una sola vez hubiésemos dejado el ego a un lado y, en lugar de estar pendientes de nosotros , lo hubiéramos hecho con respecto a la naturaleza que, en definitiva, es la que nos enseña el camino a seguir.

Lo cierto es que, desde el comienzo del Tiempo, allá por los confines impenetrables de la lejanía del Big Bang (si es que fue así realmente como nació el Universo), se tuvieron que esperar algunos cientos de millones de años para que surgieran las primeras estrellas, pasar por las Eras de la Radiación, la Era Leptónica, la de la Materia, que se produjera la descongelación de los fotones para que el Universo se hiciera de luz… Después de miles de millones de años, el Universo tenía los elementos necesarios para que, la Vida, pudiera surgir en los mundos adecuados y… ¡Aquí estamos!

Aquí estamos tratando de saber lo mismo que quisieron saber nuestros ancestros filósofos: ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ?Hacia Dónde vamos? ¿Tendremos algún destino predeterminado…

Y seguiremos, dentro de nuestra inmensa ignorancia, haciendo preguntas mientras estemos por aquí.

Emilio Silvera Vázquez

Ago

1

La asombrosa belleza del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (2)

Comments (2)

Gracias a los grandes telescopios instalados en los lugares más estratégicos de la Tierra, y, los grandes Telescopios Espaciales, que cada vez son más completos y tienen más prestaciones para ofrecernos imágenes maravillosas, imágenes que reflejan la grandeza de la burbuja que llamamos Universo.

Aquí podemos disfrutar de inmensas Nebulosas moleculares, donde se crean estrellas, donde podemos encontrar moléculas esenciales para la vida, en el material de la Nebulosa se encuentran elementos creados en las estrellas, y, no hace mucho pudimos leer en publicaciones científicas:

“El James Webb descubre hielo y moléculas orgánicas en una nube molecular.”

Una molécula encontrada en el Espacio que puede ser diestra o zurda

El hallazgo permite a los astrónomos examinar las moléculas que formarán parte de futuros exoplanetas, y abre una nueva ventana al estudio de las primeras moléculas imprescindibles para la vida.

Las nubes moleculares se componen, principalmente, de hidrógeno molecular, una pequeña fracción de polvo muy fino y restos de otras moléculas, como de monóxido de carbono y amoniaco.

Las nebulosas están hechas de polvo y gases—, principalmente hidrógeno y helio. El polvo y los gases en una nebulosa están muy dispersos, pero la gravedad puede comenzar a juntar grupos de polvo y gas. A medida que estos grupos se hacen más y más grandes, su fuerza gravitacional se hace más y más fuerte.

Las nubes moleculares son un tipo particular de nebulosa , que normalmente tiene entre 50 y 300 años luz de diámetro y contiene entre 10 5 y 10 7 masas solares de material. La composición química de las nebulosas ionizadas se determina generalmente a partir de las fuertes líneas prohibidas de diferentes iones de oxígeno, nitrógeno, azufre y cloro , que se comparan con las fuertes líneas de recombinación del hidrógeno.

Las imágenes astronómicas revelan que muchas nebulosas tienen colores vivos: típicamente rojo en las nebulosas de emisión, formadas por átomos de hidrógeno ionizado, y tonos de estrellas azules en las nebulosas de reflexión. Pero la observación a través de binoculares o un telescopio será bastante diferente. Visualmente, las nebulosas aparecen en tonos de gris .

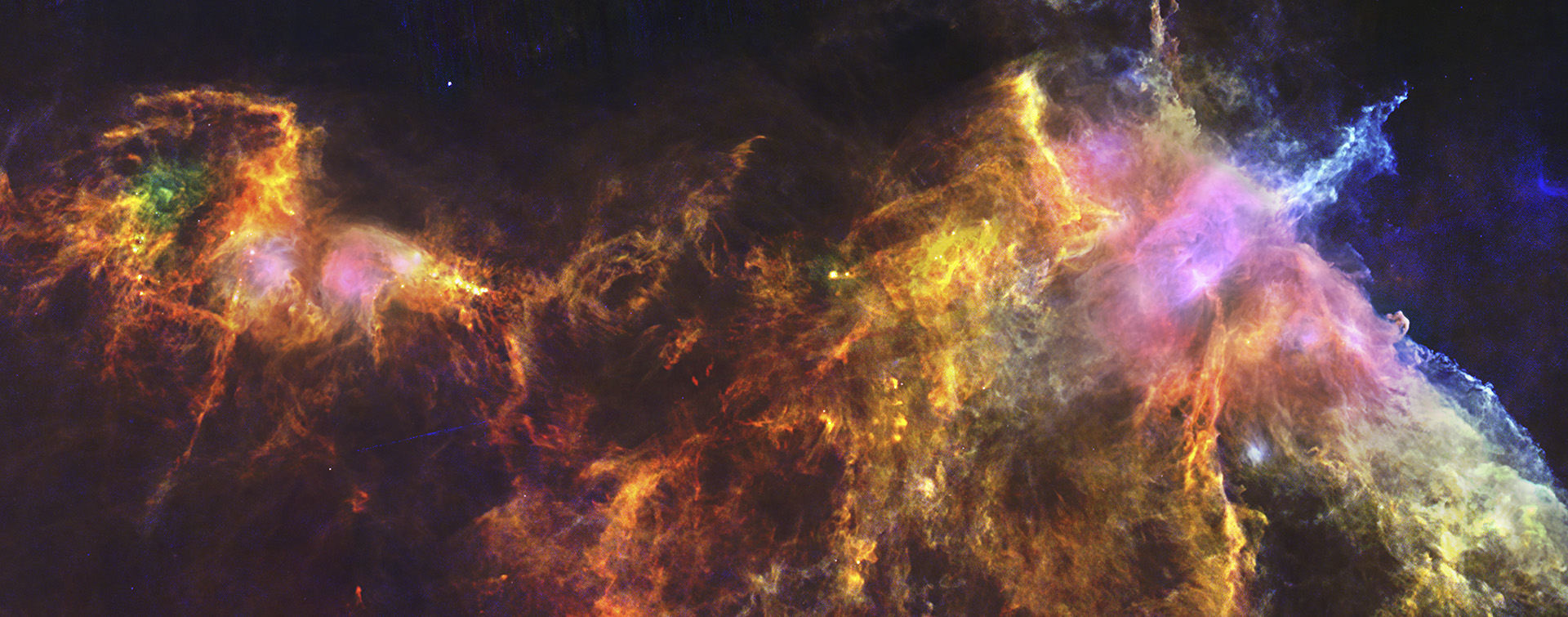

Esta imagen muestra una región gigante de formación de estrellas en el cielo austral conocida como Nebulosa Carina (NGC3372), que combina la luz de tres filtros diferentes que rastrean la emisión de oxígeno (azul), hidrógeno (verde) y azufre (rojo).

Estas Nebulosas gigantes de abundante contenido molecular, son muy importantes en la generación de nuevas estrellas que se produce cuando en una región de la Nebulosa se produce una anomalía gravitatoria. Allí se forma un enorme grumo del material nebuloso, el grumo da más y más vueltas y atrae más y más material, y, el centro de esa inmensa “bola”, se densifica y se produce allí una enorme temperatura, finalmente, se produce la fisión de los protones y se puede decir que surge una proto-estrellas y más tarde que ha nacido una estrella.

La Gran Nebulosa de Orión

Estas Nebulosas Moleculares son las estructuras galácticas conocidas de mayor tamaño, con masas de hasta 1 millón de veces la del Sol. Arriba tenemos esta espectacular nueva imagen es uno de los mosaicos más grandes en alta resolución en infrarrojo cercano de la nube molecular de Orión A, la fábrica de estrellas masivas conocida más cercana, a unos 1.350 años luz de la Tierra. Fue tomada con el telescopio de rastreo infrarrojo VISTA, instalado en el Observatorio Paranal de ESO, en el norte de Chile, y revela la presencia de numerosas estrellas jóvenes y de otros objetos que, de otra manera, permanecerían ocultos en las profundidades de las nubes de polvo.

Mesier 42

La nueva imagen representa un paso hacia un conocimiento completo de los procesos de formación de estrellas en Orión A, tanto para estrellas de baja masa como para estrellas masivas. El objeto más espectacular es la gloriosa nebulosa de Orión, también llamada Messier 42, hacia la izquierda de la imagen. Esta región forma parte de la espada de la famosa y brillante constelación de Orión.

El Telescopio Espacial Hubble ha tomado esta imagen en la que se detectan varios sistemas planetarios en formación. El telescopio James Webb vuelve a revolucionar la astronomía con un descubrimiento que con encaja en la definición habitual de planetas. Se trata de unos extraños objetos del tamaño de Júpiter que flotan libremente en el espacio, sin estar unidos a ninguna estrella. Webb los ha encontrado dentro de la nebulosa de Orión o M42, una de las nebulosas más brillantes que podemos observar a simple vista en nuestro cielo. Este vivero estelar se encuentra a 1.350 años luz de la Tierra, en el sur del cinturón de Orión.

Me quedé extasiado observando la Nebulosa,

Perdía la noción del tiempo pensando,

Que allí se crean las estrellas más hermosas,

También nuevos mundos, llenos de moléculas mutando.

Está claro que no soy poeta,

Pero me gusta jugar,

Esa nueva faceta,

Me transmite tranquilidad.

¿Qué cosas!

Saludos amigos.

Emilio Silvera Vázquez

Ago

1

Fuerzas invisibles que inciden en nuestras vidas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (1)

Comments (1)

El LHC nos lleva a las entrañas de la Materia

¡La Naturaleza! Que tenemos que descubrir

Tratamos de buscar el origen de la vida y sabemos que comenzó con base química y debido a una serie de parámetros que conforman parte de las llamadas constantes de la Naturaleza, el surgir de aquella primera célula replicante que inició la fascinante aventura de la vida, el evolucionar de la materia “inerte”… ¡Hasta los pensamientos! ¿La Consciencia de Ser?

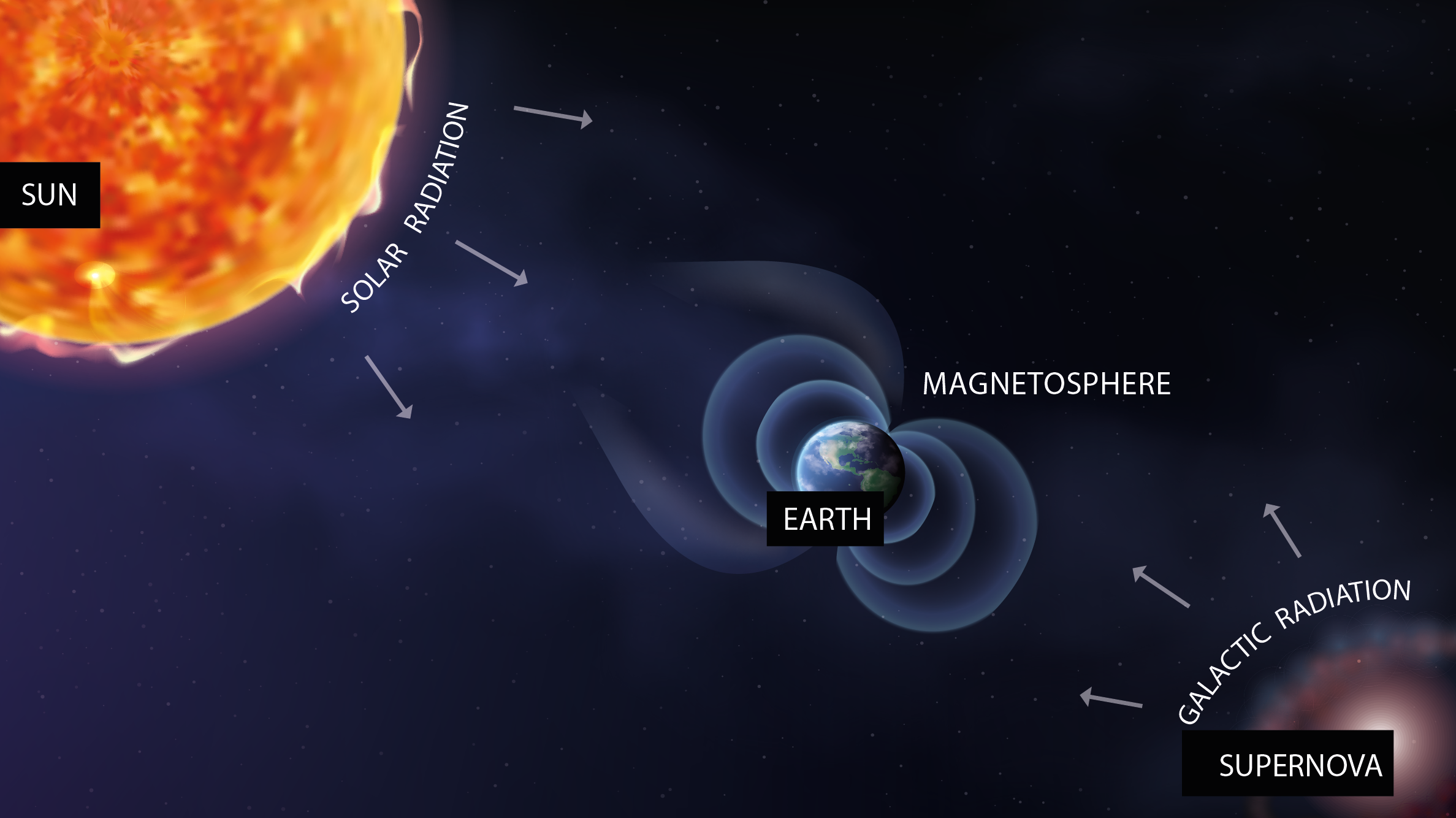

Es ampliamente sabido que el planeta Tierra actúa como un gran imán cuyas líneas de campo geomagnético surgen de un polo (el polo sur magnético) y convergen en el otro polo (polo norte magnético). El eje longitudinal de este imán tiene una desviación de aproximadamente 11^o con respecto al eje de rotación. Por ello, los polos del campo magnético generado no coinciden exactamente con los polos geográficos.

Este campo geomagnético es producido por la combinación de varios campos generados por diversas fuentes, pero en un 90% es generado por la exterior del núcleo de la Tierra (llamado Campo Principal o “Main Field”).

Por otra , la interacción de la ionosfera con el viento solar y las corrientes que fluyen por la corteza terrestre componen la mayor del 10% restante. Sin embargo, durante las tormentas solares (eventos de actividad solar exacerbada) pueden introducirse importantes variaciones en el campo magnético terrestre.

Las grandes tormentas solares inciden sobre nosotros y nuestras obras

Las fuerzas magnéticas y eléctricas están entrelazadas. En 1873, James Clerk Maxwell consiguió formular las ecuaciones completas que rigen las fuerzas eléctricas y magnéticas, descubiertas experimentalmente por Michael Faraday. Se consiguió la teoría unificada del electromagnetismo que nos vino a decir que la electricidad y el magnetismo eran dos aspectos de una misma cosa.

La interacción es universal, de muy largo alcance (se extiende entre las estrellas), es bastante débil. Su intensidad depende del cociente entre el cuadrado de la carga del electrón y 2hc (dos veces la constante de Planck por la velocidad de la luz). Esta fracción es aproximadamente igual a 1/137’036…, o lo que llamamos α y se conoce como constante de estructura fina.

En general, el alcance de una interacción electromagnética es inversamente proporcional a la masa de la partícula mediadora, en este caso, el fotón, sin masa.

![[stephan_quinteto_2009_hubble.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_xBXZbW6ivIs/SqpvjP3SBJI/AAAAAAAAEqc/fh3ULAFurbs/s1600/stephan_quinteto_2009_hubble.jpg)

Muchas veces he comentado sobre la interacción gravitatoria de la que Einstein descubrió su compleja estructura y la expuso al mundo en 1915 con el de teoría general de la relatividad, y la relacionó con la curvatura del espacio y el tiempo. Sin embargo, aún no sabemos cómo se podrían reconciliar las leyes de la gravedad y las leyes de la mecánica cuántica (excepto cuando la acción gravitatoria es suficientemente débil).

La teoría de Einstein nos habla de los planetas y las estrellas del cosmos. La teoría de Planck, Heisemberg, Schrödinger, Dirac, Feynman y tantos otros, nos habla del comportamiento del átomo, del núcleo, de las partículas elementales en relación a estas interacciones fundamentales. La primera se ocupa de los cuerpos muy grandes y de los efectos que causan en el espacio y en el tiempo; la segunda de los cuerpos muy pequeños y de su importancia en el universo atómico. Cuando hemos tratado de unir ambos mundos se produce una gran explosión de rechazo. Ambas teorías son (al menos de momento) irreconciliables.

- La interacción gravitatoria actúa exclusivamente sobre la masa de una partícula.

- La gravedad es de largo alcance y llega a los más lejanos confines del universo conocido.

- Es tan débil que, probablemente, nunca podremos detectar esta fuerza de atracción gravitatoria dos partículas elementales. La única razón por la que podemos medirla es debido a que es colectiva: todas las partículas (de la Tierra) atraen a todas las partículas (de nuestro cuerpo) en la misma dirección.

La partícula mediadora es el hipotético gravitón. Aunque aún no se ha descubierto experimentalmente, sabemos lo que predice la mecánica cuántica: que tiene masa nula y espín 2.

La ley general para las interacciones es que, si la partícula mediadora tiene el espín par, la fuerza cargas iguales es atractiva y entre cargas opuestas repulsiva. Si el espín es impar (como en el electromagnetismo) se cumple a la inversa.

Pero antes de seguir profundizando en estas cuestiones hablemos de las propias partículas subatómicas, para lo cual la teoría de la relatividad especial, que es la teoría de la relatividad sin fuerza gravitatoria, es suficiente.

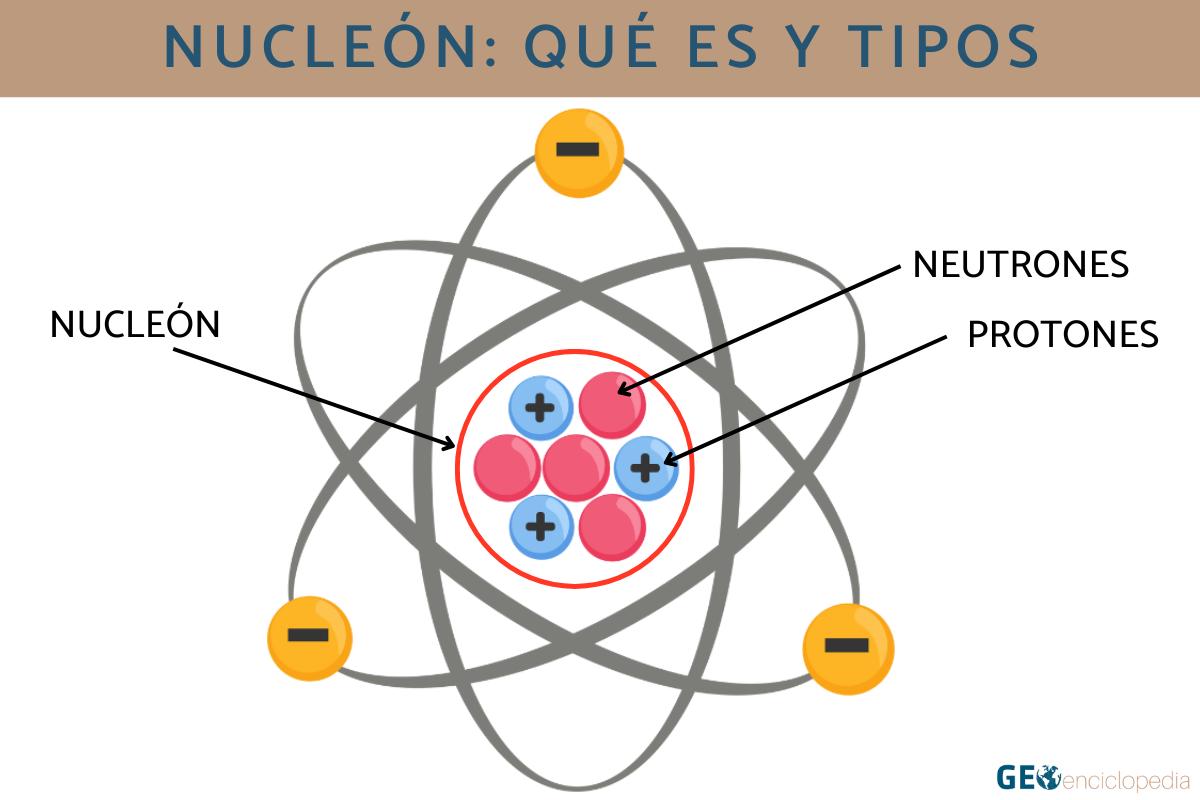

Si viajamos hacia lo muy pequeño tendremos que ir más allá de los átomos, que son objetos voluminosos y frágiles comparados con lo que nos ocupará a continuación: el núcleo atómico y lo que allí se encuentra. Los electrones, que vemos “a gran distancia” dando vueltas alrededor del núcleo, son muy pequeños y extremadamente robustos. El núcleo está constituido por dos especies de bloques: protones y neutrones. El protón (del griego πρώτος, primero) debe su al hecho de que el núcleo atómico más sencillo, que es el hidrógeno, está formado por un solo protón. Tiene una unidad de carga positiva. El neutrón recuerda al protón como si fuera su hermano gemelo: su masa es prácticamente la misma, su espín es el mismo, pero en el neutrón, como su propio da a entender, no hay carga eléctrica; es neutro.

La masa de estas partículas se expresa en una unidad llamada mega-electrón-voltio o MeV, para abreviar. Un MeV, que equivale a 106 electrón-voltios, es la cantidad de energía de movimiento que adquiere una partícula con una unidad de carga (tal como un electrón o un protón) cuando atraviesa una diferencia de potencial de 106 (1.000.000) voltios. Como esta energía se transforma en masa, el MeV es una unidad útil de masa para las partículas elementales.

La mayoría de los núcleos atómicos contienen más neutrones que protones. Los protones se encuentran tan juntos en el interior de un núcleo tan pequeño que se deberían repeles sí fuertemente, debido a que tienen cargas eléctricas del mismo signo. Sin embargo, hay una fuerza que los mantiene unidos estrechamente y que es mucho más potente e intensa que la fuerza electromagnética: la fuerza o interacción nuclear fuerte, unas 102 veces mayor que la electromagnética, y aparece sólo hadrones para mantener a los nucleones confinados dentro del núcleo. Actúa a una distancia tan corta como 10–15 metros, o lo que es lo mismo, 0’000000000000001 metros.

La interacción fuerte está mediada por el intercambio de mesones virtuales, 8 gluones que, como su mismo indica (glueen inglés es pegamento), mantiene a los protones y neutrones bien sujetos en el núcleo, y cuanto más se tratan de separar, más aumenta la fuerza que los retiene, que crece con la distancia, al contrario que ocurre con las otras fuerzas.

La luz es una manifestación del fenómeno electromagnético y está cuantizada en “fotones”, que se comportan generalmente como los mensajeros de todas las interacciones electromagnéticas. Así mismo, como hemos dejado reseñado en el párrafo anterior, la interacción fuerte también tiene sus cuantos (los gluones). El físico japonés Hideki Yukawa (1907 – 1981) predijo la propiedad de las partículas cuánticas asociadas a la interacción fuerte, que más tarde se llamarían piones. Hay una diferencia muy importante los piones y los fotones: un pión es un trozo de materia con una cierta cantidad de “masa”. Si esta partícula está en reposo, su masa es siempre la misma, aproximadamente 140 MeV, y si se mueve muy rápidamente, su masa parece aumentar en función E = mc2. Por el contrario, se dice que la masa del fotón en reposo es nula. Con esto no decimos que el fotón tenga masa nula, sino que el fotón no puede estar en reposo. Como todas las partículas de masa nula, el fotón se mueve exclusivamente con la velocidad de la luz, 299.792’458 Km/s, una velocidad que el pión nunca puede alcanzar porque requeriría una cantidad infinita de energía cinética. Para el fotón, toda su masa se debe a su energía cinética.

Una de las fuentes productoras de rayos cósmicos es el Sol. Abundante e imperceptible, como una tormenta muda, a todas horas caen sobre nosotros millones de partículas elementales. No hay paraguas que frene el torrente de neutrinos solares que atraviesa cada centímetro cuadrado de nuestro planeta y nuestro cuerpo, como imágenes espectrales de sí mismos. Desde arriba, de día, y desde abajo, de noche. La energía que la mayoría de ellos transporta apenas alcanza la milésima parte de la masa de un protón.

Los físicos experimentales buscaban partículas elementales en las trazas de los rayos cósmicos que pasaban por aparatos llamados cámaras de niebla. Así encontraron una partícula coincidente con la masa que debería tener la partícula de Yukawa, el pión, y la llamaron mesón (del griego medio), porque su masa estaba comprendida la del electrón y la del protón. Pero detectaron una discrepancia que consistía en que esta partícula no era afectada por la interacción fuerte, y por tanto, no podía ser un pión. Actualmente nos referimos a esta partícula con la abreviatura μ y el de muón, ya que en realidad era un leptón, hermano gemelo del electrón, pero con 200 veces su masa.

Emilio Silvera Vázquez

Ago

1

¿Será igual el Universo en todas partes?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

En todo el Universo suceden las mismas cosas. La evolución de una estrella como el Sol, siempre será la misma, no importa en qué lugar esté. Cuando agote su combustible nuclear de fusión, viajará hasta la Gigante Roja, formará una Nebulosa planetaria y, finalmente, quedará como enana blanca.

La vieron caer y corrieron hasta el lugar. La escena era la que se podía esperar después de la caída de una nave en plena montaña. Los pocos testigos que por el lugar estaban, llamaron a las autoridades que enviaron, de inmediato, a personal especializado en este tipo de investigaciones.¡

“Mira, un trazo de la nave caída, ¿de qué materiales estará hecha? Nunca he visto algo así! ¿De dónde vendrán estos seres, de qué estará conformado su mundo? Esto preguntaba uno de los investigadores al otro que con él recogía muestras de aquella extraña nave accidentada y que, según el seguimiento hecho en su acercamiento a la Tierra, venía de más allá de los confines del Sistema Solar y, quién sabe de dónde pudieron partir. Sin embargo, el material que recogían, debería ser el mismo que está repartido por todo el Universo.

Lo único que puede diferir, es la forma en que se utilice, el tratamiento que se le pueda dar, y, sobre todo el poseer el conocimiento y la tecnología necesarios para poder obtener, el máximo resultado de las propiedades que dicha materia encierra. Porque, en última instancia ¿es en verdad inerte la materia?

¿Cómo pudo la materia “inerte” evolucionar hasta los pensamientos

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún y años-luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos pero que tampoco sabemos, en realidad, a que son debidos. Si, sabemos ponerles etiquetas como, por ejemplo, la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio y, con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transuránicos.

![⚗️ ¿Qué son los Elementos Transuránicos? ⚗️ [Fácil y Rápido] | QUÍMICA |](https://i.ytimg.com/vi/Gmb96-zqhyM/maxresdefault.jpg)

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más importante de ruptura, sobre pasando a la emisión de partículas alfa.

¡Parece que la materia está viva! ¿Cómo se pudo organizar como lo hizo?

Son muchas las cosas que desconocemos y, nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas. El electrón y el positrón son notables por sus pequeñas masas (sólo 1/1.836 de la del protón, el neutrón, el antiprotón o antineutrón), y, por lo tanto, han sido denominados leptones (de la voz griega lentos, que significa “delgado”).

Aunque el electrón fue descubierto en 1.897 por el físico británico Josepth John Thomson (1856-1940), el problema de su estructura, si la hay, no está resuelto. Conocemos su masa y su carga negativa que responden a 9,1093897 (54)x10-31kg la primera y, 1,602 177 33 (49)x10-19 culombios, la segunda, y también su radio clásico: no se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos cursiva que el electrón (o positrón) y que lleve una carga eléctrica, sea lo que fuese (sabemos como actúa y cómo medir sus propiedades, pero aun no sabemos qué es), tenga asociada un mínimo de masa, y que esta es la que se muestra en el electrón.

Lo cierto es que, el electrón, es una maravilla en sí mismo. El Universo no sería como lo conocemos si el electrón (esa cosita “insignificante”), fuese distinto a como es, bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí ahora para poder construir conjuntos tan bellos como el que abajo podemos admirar.

Pensemos en lo infinitesimal que son los electrones… ¡Sin ellos no habría átomos, moléculas, células ni materia!

¡No por pequeño, se es insignificante! De todas las maneras, las medidas dependen del contexto en el que se estén midiendo. El conjunto de la imagen de arriba nos parecerá grande pero, ¿Cómo de grande es si lo comparamos con la Galaxia?

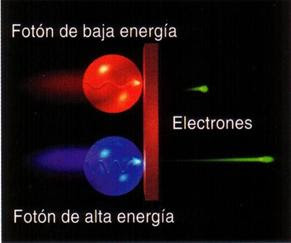

Recordémoslo, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. En realidad, existen partículas que no tienen en absoluto asociada en ellas ninguna masa (es decir, ninguna masa en reposo). Por ejemplo, las ondas de luz y otras formas de radiación electromagnéticas se comportan como partículas (Einstein en su efecto fotoeléctrico y De Broglie en la difracción de electrones. Esta manifestación en forma de partículas de lo que, de ordinario, concebimos como una onda se denomina fotón, de la palabra griega que significa “luz”.

No pocas veces nos hemos preguntado: “¿Cómo puede tener energía los fotones si no tienen masa? Y si no tienen masa y solo energía, sabiendo que masa y energía son dos aspectos de la misma cosa (E=mc2), se puede comprender que un agujero negro con su enorme fuerza de gravedad, pueda incidir en la luz.

h = 6.626 × 10 -34 julios·s

c = 2.998 × 108 m/s

Al multiplicar estos dos se obtiene una expresión única, hc = 1.99 × 10-25 julios-m

La relación inversa anterior significa que la luz con fotones de alta energía (como la luz “azul”) tiene una longitud de onda corta. La luz que consta de fotones de baja energía (como la luz “roja”) tiene una longitud de onda larga.

“Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. El fotón tiene masa cero y viaja en el vacío con una velocidad constante c.”

“El fotón tiene una masa cero, una carga eléctrica de o, pero posee un espín de 1, por lo que es un bosón. ¿Cómo se puede definir lo que es el espín? Los fotones toman parte en las reacciones nucleares, pero el espín total de las partículas implicadas antes y después de la reacción deben permanecer inmutadas (conservación del espín). La única forma que esto suceda en las reacciones nucleares que implican a los fotones radica en suponer que el fotón tiene un espín de 1. El fotón no se considera un leptón, puesto que este termino se reserva para la familia formada por el electrón, el muón y la partícula Tau con sus correspondientes neutrinos: Ve, Vu y VT.”

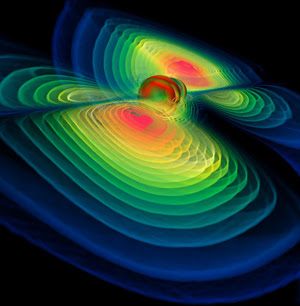

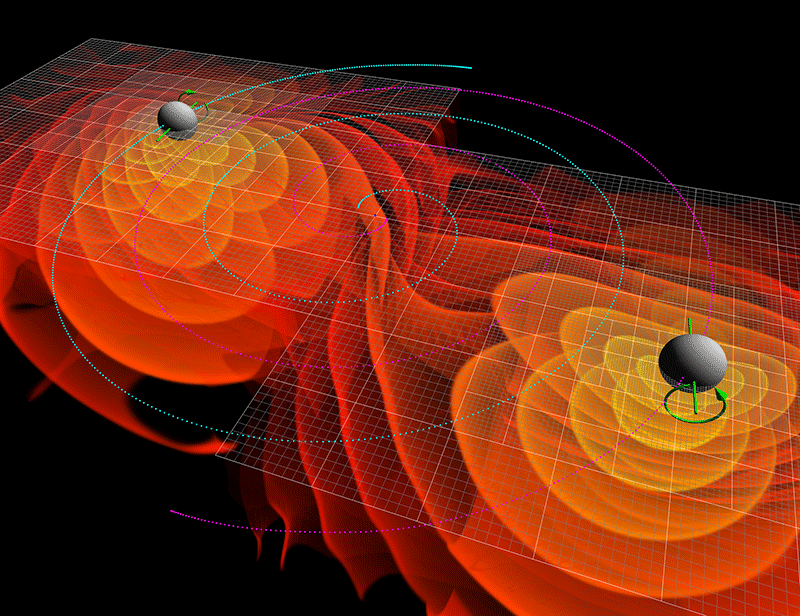

Existen razones teóricas para suponer que, cuando las masas se aceleran (como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional), emiten energía en forma de ondas gravitacionales. Esas ondas pueden así mismo poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón.

La fuerza gravitatoria es mucho, mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con sólo 1/1039 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. El gravitón (aún sin descubrir) debe poseer, correspondientemente, menos energía que el fotón y, por tanto, ha de ser inimaginablemente difícil de detectar.

De todos modos, el físico norteamericano Joseph Weber emprendió en 1.957 la formidable tarea de detectar el gravitón. Llegó a emplear un par de cilindros de aluminio de 153 cm. De longitud y 66 de anchura, suspendidos de un cable en una cámara de vacío. Los gravitones (que serían detectados en forma de ondas), desplazarían levemente esos cilindros, y se empleó un sistema para detectar el desplazamiento que llegare a captar la cienmillonésima parte de un centímetro.

Las débiles ondas de los gravitones, que producen del espacio profundo, deberían chocar contra todo el planeta, y los cilindros separados por grandes distancias se verán afectados de forma simultánea. En 1.969, Weber anunció haber detectado los efectos de las ondas gravitatorias. Aquello produjo una enorme excitación, puesto que apoyaba una teoría particularmente importante (la teoría de Einstein de la relatividad general). Desgraciadamente, nunca se pudo comprobar mediante las pruebas realizadas por otros equipos de científicos que duplicaran el hallazgo de Weber.

De todas formas, no creo que, a estas alturas, nadie pueda dudar de la existencia de los gravitones, el bosón mediador de la fuerza gravitatoria. La masa del gravitón es o, su carga es o, y su espín de 2. Como el fotón, no tiene antipartícula, ellos mismos hacen las dos versiones.

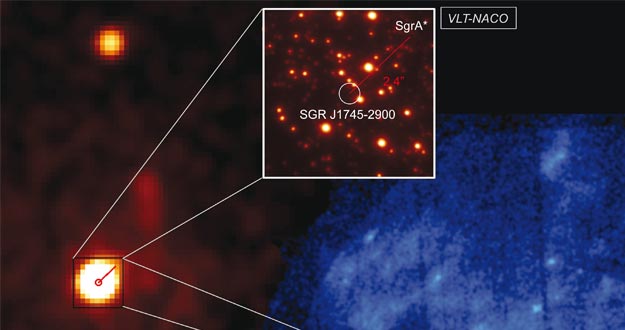

Tenemos que volver a los que posiblemente son los objetos más misteriosos de nuestro Universo: Los agujeros negros. Si estos objetos son lo que se dice (no parece que se pueda objetar nada en contrario), seguramente serán ellos los que, finalmente, nos faciliten las respuestas sobre las ondas gravitacionales y el esquivo gravitón.

La onda gravitacional emitida por el agujero negro produce una ondulación en la curvatura del espacio-temporal que viaja a la velocidad de la luz transportada por los gravitones.

Hay aspectos de la física que me dejan totalmente sin habla, me obligan a pensar y me transporta de este mundo material nuestro a otro fascinante donde residen las maravillas del Universo. Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, es la escala de longitud por debajo de la cual el espacio tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropíade un agujero negro.

Me llama poderosamente la atención lo que conocemos como las fluctuaciones de vacío, esas oscilaciones aleatorias, impredecibles e in-eliminables de un campo (electromagnético o gravitatorio), que son debidas a un tira y afloja en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada momentáneamente energía de regiones adyacentes y luego la devuelven.

Andamos a la caza del vacío, del gravitón, de las ondas gravitatorias…

Ordinariamente, definimos el vacío como el espacio en el que hay una baja presión de un gas, es decir, relativamente pocos átomos o moléculas. En ese sentido, un vacío perfecto no contendría ningún átomo o molécula, pero no se puede obtener, ya que todos los materiales que rodean ese espacio tienen una presión de vapor finita. En un bajo vacío, la presión se reduce hasta 10-2 pascales, mientras que un alto vacío tiene una presión de 10-2-10-7 pascales. Por debajo de 10-7 pascales se conoce como un vacío ultra-alto.

De ese “vacío” nos queda muchísimo por aprender. Al parecer, todos los indicios nos dicen que está abarrotado de cosas, y, si es así, no es lo que podemos llamar con propiedad vacío, ese extraño lugar es otra cosa, pero, ¿qué cosa es?

Antes se denominaba éter fluminígero (creo) a toda esa inmensa región. Más tarde, nuevas teorías vinieron a desechar su existencia. Pasó el tiempo y llegaron nuevas ideas y nuevos modelos, y, se llegó a la conclusión de que el Universo entero estaba permeado por “algo” que algunos llamaron los océanos de Higgs. Ahí, se tiene la esperanza de encontrar al esquivo Bosón (que dicen haber hallado pero que yo, no estoy muy seguro de que así sea) que le da la masa a las demás partículas, y, el LHC del CERN, es el encargado de la búsqueda para que el Modelo Estándar de la Física de Partículas se afiance más.

Andamos un poco a ciega, la niebla de nuestra ignorancia nos hace caminar alargando la mano para evitar darnos un mamporro. Pero a pesar de todo, seguimos adelante y, es más la fuerza que nos empuja, la curiosidad que nos aliente que, los posibles peligros que tales aventuras puedan conllevar.

Está claro que, dentro del Universo, existen “rincones” en los que no podemos sospechar las maravillas que esconden, ni nuestra avezada imaginación, puede hacerse una idea firme de lo que allí pueda existir. Incansables seguimos la búsqueda, a cada nuevo descubrimiento nuestro corazón se acelera, nuestra curiosidad aumenta, nuestras ganas de seguir avanzando van creciendo y, no pocas veces, el físico que, apasionado está inmerso en uno de esos trabajos de búsqueda e investigación, pasa las horas sin sentir el paso del tiempo, ni como ni duerme y su mente, sólo tiene puesto los sentidos en ese final soñado en el que, al fín, aparece el tesoro perseguido que, en la mayor parte de las veces, es una nueva partícula, un parámetro hasta ahora desconocido en los comportamientos de la materia, un nuevo principio, o, en definitiva, un nuevo descubrimiento que nos llevará un poco más lejos.

Encontrar nuevas respuestas no dará la opción de plantear nuevas preguntas.

Emilio Silvera Vázquez

Totales: 84.910.914

Totales: 84.910.914 Conectados: 70

Conectados: 70