May

8

Los materiales para la vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

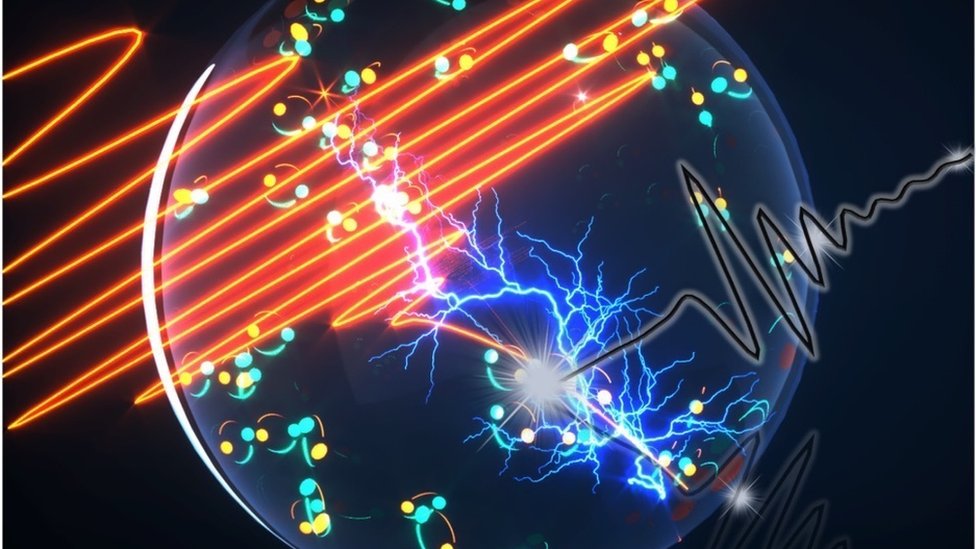

Portales cuánticos – Fluctuaciones de Vacío – Cuerdas – Taquiones – partículas simétricas…

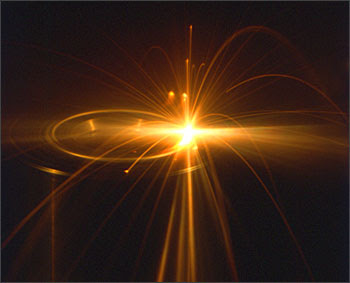

Foto: COSMIN BLAGA, OHIO STATE UNIVERSITY.

Foto: COSMIN BLAGA, OHIO STATE UNIVERSITY.

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), han registrado, utilizando una nueva cámara ultrarrápida, la primera imagen en tiempo real de dos átomos vibrando en una molécula. La clave del experimento, que ha sido publicado en la revista ‘Nature’, fue la utilización de la energía del propio electrón de una molécula. El equipo usó pulsos láser ultrarrápidos para expulsar un electrón fuera de su órbita natural en una molécula; el electrón retrocedió, entonces, hacia la molécula, dispersándose, de forma análoga a la manera en que un destello de luz se dispersa alrededor de un objeto, o una onda expansiva de agua se dispersa en un estanque.

Podemos comprobar que cada día estamos más cerca de saber, sobre la verdadera naturaleza de la materia al poder acceder a ese microscópico “mundo” de lo muy pequeño, allí donde residen los cuantos, esos infinitesimales objetos que se unen para conformar todo lo que podemos ver en nuestro universo, desde la más pequeña mota de polvo hasta la galaxia más grande.

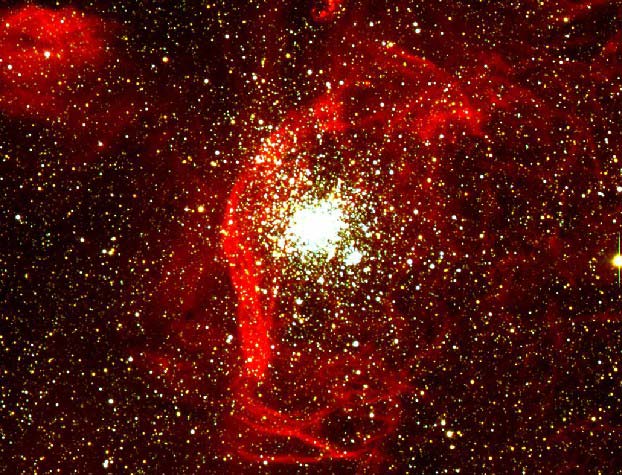

Los elementos se crean en las estrellas y en las explosiones supernovas

¡La Física! Cuando se asocia a otras disciplinas ha dado siempre un resultado espectacular y, en el caso de la Astronomía, cuando se juntó con la Física, surgió esa otra disciplina que llamamos Astrofísica. La Astrofísica es esa nueva rama de la Astronomía que estudia los procesos físicos y químicos en los que intervienen los fenómenos astronómicos. La Astrofísica se ocupa de la estructura y evolución estelar (incluyendo la generación y transporte de energía en las estrellas), las propiedades del medio interestelar y sus interacciones en sus sistemas estelares y la estructura y dinámica de los sistemas de estrellas (como cúmulos y galaxias) y sistemas de galaxias. Se sigue con la Cosmología que estudia la naturaleza, el origen y la evolución del universo. Existen varias teorías sobre el origen y evolución del universo (big bang, teoría del estado estacionario, etc.

Las estrellas, como todo en el Universo, no son inmutables y, con el paso del Tiempo, cambian para convertirse en objetos diferentes de los que, en un principio eran. Por el largo trayecto de sus vidas, transforman los materiales simples en materiales complejos sobre los que se producen procesos biológico-químicos que, en algunos casos, pueden llegar hasta la vida.

Una de las cosas que siempre me han llamado poderosamente la atención, han sido las estrellas y las transformaciones que, dentro de ellas y los procesos que en su interior se procesan, dan lugar a las transiciones de materiales sencillos hacia materiales más complejos y, finalmente, cuando al final de sus vidas expulsan las capas exteriores al espacio interestelar dejando una extensa región del espacio interestelar sembrada de diversas sustancias que, siguiendo los procesos naturales e interacciones con todo lo que en el lugar está presente, da lugar a procesos químicos que transforman esas sustancias primeras en otras más complejas, sustancias orgánicas simples como, hidrocarburos y derivados que, finalmente, llegan a ser los materiales necesarios para que, mediante la química-biológica del espacio, den lugar a moléculas y sustancias que son las propicias para hacer posible el surgir de la vida.

La Química de los Carbohidratos es una parte de la Química Orgánica que ha tenido cierta entidad propia desde los comienzos del siglo XX, probablemente debido a la importancia química, biológica (inicialmente como sustancias de reserva energética) e industrial (industrias alimentaria y del papel) de estas sustancias. Ya muy avanzada la segunda mitad del siglo XX han ocurrido dos hechos que han potenciado a la Química de Carbohidratos como una de las áreas con más desarrollo dentro de la Química Orgánica actual.

Todos los animales, plantas y microbios están compuestos fundamentalmente, por las denominadas sustancias orgánicas. Sin ellas, la vida no tiene explicación (al menos que sepamos). De esta manera, en el primer período del origen de la vida tuvieron que formarse dichas sustancias, o sea, surgimiento de la materia prima que más tarde serviría para la formación de los seres vivos.

La característica principal que diferencia a las sustancias orgánicas de las inorgánicas, es que en el contenido de las primeras se encuentra como elemento fundamental el Carbono.

En las sustancias orgánicas, el carbono se combina con otros elementos: hidrógeno y oxígeno (ambos elementos juntos forman agua), nitrógeno (este se encuentra en grandes cantidades en el aire, azufre, fósforo, etc. Las distintas sustancias orgánicas no son más que las diferentes combinaciones de los elementos mencionados, pero en todas ellas, como elemento básico, siempre está el Carbono.

En el primer nivel (abajo) están los productores, o sea las plantas como maíz, frijol, papaya, cupesí, mora, yuca, árboles, hierbas, lianas, etc., que producen hojas, frutas, raíces, semillas, que comen varios animales y la gente.

En el segundo nivel están los primeros consumidores, que comen hierbas, hojas (herbívoros) y frutas (frugívoros). Estos primeros consumidores incluyen a insectos como hormigas, aves como loros y mamíferos como ratones, urina, chanchos, chivas, vacas.

En el tercer nivel están los segundos consumidores (carnívoros), es decir los que se comen a los animales del segundo nivel: por ejemplo el oso bandera come hormigas, el jausi come insectos y la culebra come ratones.

Nosotros, los humanos, somos omnívoros, es decir comemos de todo: plantas y animales. Algunos de los carnívoros comen, a veces, plantas también, como los perros. Otros, como el chancho, comen muchas plantas y a veces también carne.

Las sustancias orgánicas más sencillas y elementales son los llamados hidrocarburos o composiciones donde se combinan el Oxígeno y el Hidrógeno. El petróleo natural y otros derivados suyos, como la gasolina, el keroseno, etc., son mezcolanzas de varios hidrocarburos. Con todas estas sustancias como base, los químicos obtienen sin problemas, por síntesis, gran cantidad de combinados orgánicos, en ocasiones muy complejos y otras veces iguales a los que tomamos directamente los seres vivos, como azúcares, grasas, aceites esenciales y otros. Debemos preguntarnos como llegaron a formarse en nuestro planeta las sustancias orgánicas.

![]()

Está claro que, para los iniciados en estos temas, la cosa puede parecer de una complejidad inalcanzable, nada menos que llegar a comprender ¡el origen primario de las sustancias orgánicas!

Es nuestro planeta y el único habitado (hasta donde podemos saber). Está en la ecosfera, un espacio que rodea al Sol y que tiene las condiciones necesarias para que exista vida. Claro que, ¡son tantos los mundos! Cómo vamos a ser nosotros nos únicos que poblemos el Universo? ¡Que desperdicio de espacio!

La observación directa de la Naturaleza que nos rodea nos puede facilitar las respuestas que necesitamos. En realidad, si ahora comprobamos todas las sustancias orgánicas propias de nuestro mundo en relación a los seres vivos podemos ver que, todas, son producidas hoy día en la Tierra por efecto de la función activa y vital de los organismos.

Las plantas verdes absorben el carbono inorgánico del aire, en calidad de anhídrido carbónico, y con la energía de la luz crean, a partir de éste, sustancias orgánicas necesarias para ellas. Los animales, los hongos, también las bacterias y el resto de organismos, menos los de color verde, se alimentan de animales o vegetales vivos o descomponiendo estos mismos, una vez muertos, pueden proveerse de las sustancias orgánicas que necesitan. Con esto, podemos ver como todo el mundo actual de los seres vivos depende de los dos hechos análogos de fotosíntesis y quimiosíntesis, aplicados en las líneas anteriores.

Incluso las sustancias orgánicas que se encuentran bajo tierra como la turba, la hulla o el petróleo, han surgido, básicamente, por efecto de la acción de diferentes organismos que en un tiempo remoto se encontraban en el planeta Tierra y que con el transcurrir de los siglos quedaron ocultos bajo la maciza corteza terrestre.

Todo esto fue causa de que muchos científicos de finales del siglo XIX y principios del XX, afirmaran que era imposible que las sustancias orgánicas produjeran en la Tierra, de forma natural, solamente mediante un proceso biogenético, o sea, con la única intervención de los organismos. Esta opinión predominante entre los científicos de hace algunas décadas, constituyó un obstáculo considerable para hallar una respuesta a la cuestión del origen de la vida.

Para tratar esta cuestión era indispensable saber cómo llegaron a constituirse las sustancias orgánicas; pero ocurría que éstas sólo podían ser sintetizadas por organismos vivos. Sin embargo, únicamente podemos llegar a esta síntesis si nuestras observaciones no van más allá de los límites del planeta Tierra. Si traspasamos esa frontera nos encontraremos con que en diferentes cuerpos celestes de nuestra Galaxia se están creando sustancias orgánicas de manera abio-genética, es decir, en un ambiente que excluye cualquier posibilidad de que existan seres orgánicos en aquel lugar.

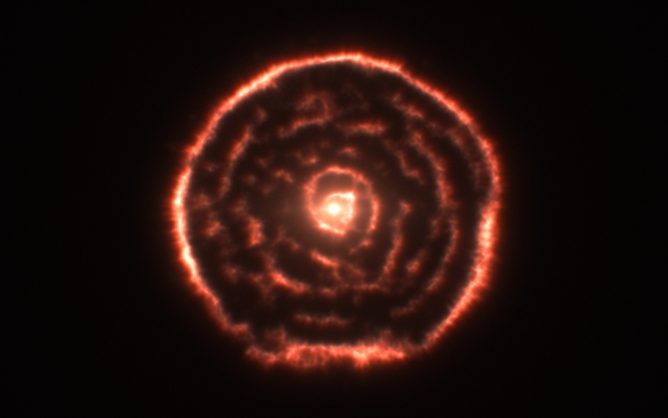

Estrella de carbono (estrella gigante roja). En una constelación con pocas estrellas brillantes , U Antliae se destaca con su color rojizo por ser una estrella de carbono y visible a simple vista en el limite de la visión humana. es una estrella de carbono, evolucionada, fría y luminosa, de la rama asintótica gigante. Hace unos 2.700 años atrás, U Antliae pasó por un corto período de rápida pérdida de masa.

Con un espectroscopio podemos estudiar la fórmula química de las atmósferas estelares, y en ocasiones casi con la misma exactitud que si tuviéramos alguna muestra de éstas en el Laboratorio. El Carbono, por ejemplo, se manifiesta ya en las atmósferas de las estrellas tipo O, que son las que están a mayor temperatura, y su increíble brillo es lo que las diferencia de los demás astros (Ya os hablé aquí de R. Lepori, la estrella carmesí, o, también conocida como la Gota de Sangre, una estrella de Carbono de increíble belleza).

En la superficie de las estrellas de Carbono existe una temperatura que oscila los 20.000 y los 28.000 grados. Es comprensible, entonces, que en esa situación no pueda prevalecer aún alguna combinación química. La materia está aquí en forma relativamente simple, como átomos libres disgregados, sueltos como partículas minúsculas que conforman la atmósfera incandescente de estos cuerpos estelares.

La atmósfera de las estrellas tipo B, característica por su luz brillante blanco-azulada y cuya corteza tiene una temperatura que va de 15.000 a 20.000 grados, también tienen vapores incandescentes de carbono. Pero aquí este elemento tampoco puede formar cuerpos químicos compuestos, únicamente existe en forma atómica, o sea, en forma de pequeñísimas partículas sueltas de materia que se mueven a una velocidad de vértigo.

Sólo la visión espectral de las estrellas Blancas tipo A, en cuya superficie hay una temperatura de unos 12.000º, muestras unas franjas tenues, que indican, por primera vez, la presencia de hidrocarburos –las más primitiva combinaciones químicas de la atmósfera de estas estrellas. Aquí, sin que existan antecedentes, los átomos de dos elementos (el carbono y el hidrógeno) se combinan resultando un cuerpo más perfecto y complejo, una molécula química.

Observando las estrellas más frías, las franjas características de los hidrocarburos son más limpias cuando más baja es la temperatura y adquieren su máxima claridad en las estrellas rojas, en cuya superficie la temperatura nunca es superior a los 4.000º.

Es curioso el resultado obtenido de la medición de Carbono en algunos cuerpos estelares por su temperatura:

- Proción: 8.000º

- Betelgeuse: 2.600º

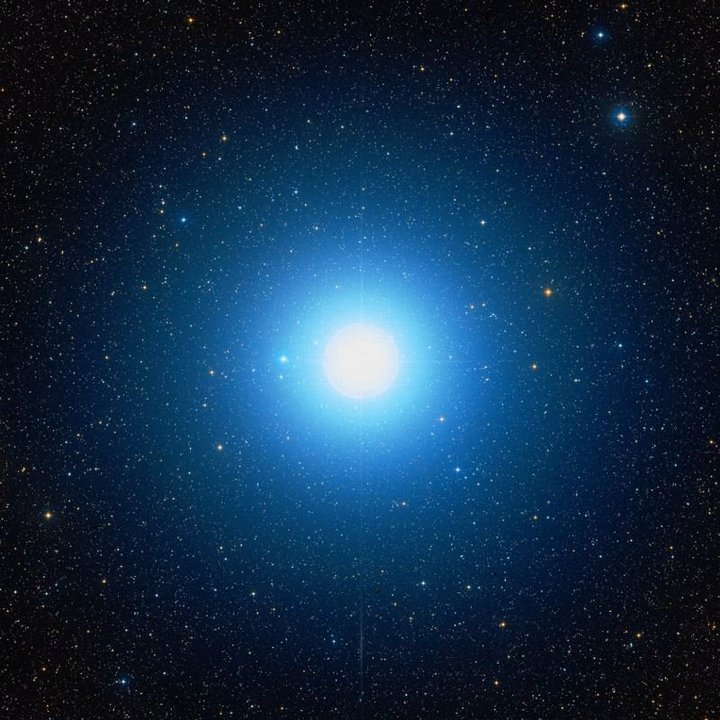

- Sirio: 11.000º

- Rigel: 20.000º

Como es lógico pensar, las distintas estrellas se encuentran en diferentes períodos de desarrollo. El Carbono se encuentra presente en todas ellas, pero en distintos estados del mismo.

Las estrellas más jóvenes, de un color blanco-azulado son a la vez las más calientes. Éstas poseen una temperatura muy elevada, pues sólo en la superficie se alcanzan los 20.000 grados.

Los científicos descubrieron una enorme cantidad de silicatos cristalinos e hidrocarburos policíclicos aromáticos, dos sustancias que indican la presencia de oxígeno y de carbono, respectivamente. Así todos los elementos que las componen, incluido el Carbono, están en forma de átomos, de diminutas partículas sueltas. Existen estrellas de color amarillo y la temperatura en su superficie oscila entre los 6.000 y los 8.000º. En estas también encontramos Carbono en diferentes combinaciones.

El Sol, pertenece al grupo de las estrellas amarillas y en la superficie la temperatura es de 6.000º. El Carbono en la atmósfera incandescente del Sol, lo encontramos en forma de átomo, y además desarrollando diferentes combinaciones: Átomos de Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno, Metano, Cianógeno, Di-carbono, es decir:

Moléculas orgánicas complejas por todo el Universo

- Átomos sueltos de Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno.

- Miscibilidad combinada de carbono e hidrógeno (metano)

- Miscibilidad combinada de carbono y nitrógeno (cianógeno); y

- Dos átomos de Carbono en combinación (di-carbono).

En las atmósferas de las estrellas más calientes, el carbono únicamente se manifiesta mediante átomos libres y sueltos. Sin embargo, en el Sol, como sabemos, en parte, se presenta ya, formando combinaciones químicas en forma de moléculas de hidrocarburo de cianógeno y de di-carbono.

Para hallar las respuestas que estamos buscando en el conocimiento de las sustancias y materiales presentes en los astros y planetas, ya se está realizando un estudio en profundidad de la atmósfera de los grandes planetas del Sistema solar. Y, de momento, dichos estudios han descubierto, por ejemplo, que la atmósfera de Júpiter está formada mayoritariamente por amoníaco y metano. Lo cual hace pensar en la existencia de otros hidrocarburos. Sin embargo, la masa que forma la base de esos hidrocarburos, en Júpiter permanece en estado líquido o sólido a causa de la abaja temperatura que hay en la superficie del planeta (135 grados bajo cero). En la atmósfera del resto de grandes planetas se manifiestan estas mismas combinaciones.

Ha sido especialmente importante el estudio de los meteoritos, esas “piedras celestes” que caen sobre la Tierra de vez en cuando, y que provienen del espacio interplanetario. Estos han representado para los estudiosos los únicos cuerpos extraterrestres que han podido someter a profundos análisis químico y mineralúrgico, de forma directa. Sin olvidar, en algunos casos, los posibles fósiles.

Estos meteoritos están compuestos del mismo material que encontramos en la parte más profunda de la corteza del planeta Tierra y en su núcleo central, tanto por el carácter de los elementos que los componen como por la base de su estructura. Es fácil entender la importancia capital que tiene el estudio de los materiales de estas piedras celestes para resolver la cuestión del origen de las primitivas composiciones durante el período de formación de nuestro planeta que, al fin y al cabo, es la misma que estará presente en la conformación de otros planetas rocosos similares al nuestro, ya que, no lo olvidemos, en todo el universo rigen las mismas leyes y, la mecánica de los mundos y de las estrellas se repiten una y otra vez aquí y allí, a miles de millones de años-luz de nosotros.

Así que, se forman hidrocarburos al contactar los carburos con el agua. Las moléculas de agua contienen oxígeno que, combinado con el metal, forman los hidróxidos metálicos, mientras que el hidrógeno del agua mezclado con el carbono forman los hidrocarburos.

Los hidrocarburos originados en la atmósfera terrestre se mezclaron con las partículas de agua y amoníaco que en ella existían, creando sustancias más complejas. Así, llegaron a hacerse presentes la formación de cuerpos químicos. Moléculas compuestas por partículas de oxígeno, hidrógeno y carbono.

Todo esto desembocó en el saber sobre los Elementos que hoy podemos conocer y, a partir de Mendeléiev (un eminente químico ruso) y otros muchos…se hizo posible que el estudio llegara muy lejos y, al día de hoy, podríamos decir que se conocen todos los elementos naturales y algunos artificiales que, nos llevan a tener unos valiosos datos de la materia que en el universo está presente y, en parte, de cómo funciona cuando, esas sustancias o átomos, llegan a ligarse los unos con los otros para formar, materiales más complejos que, aparte de los naturales, están los artificiales o transuránicos.

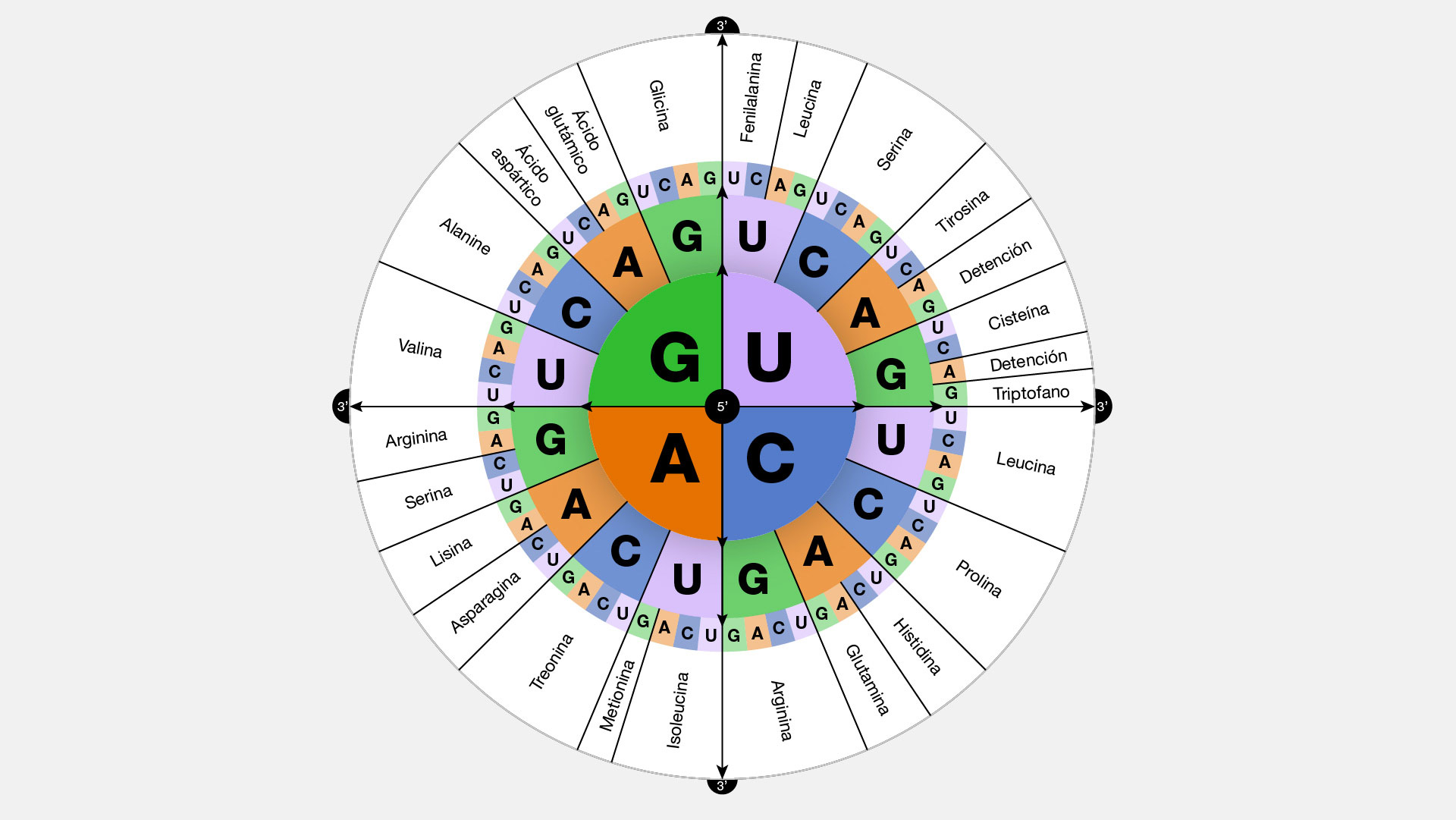

Aquí en la Tierra, las reacciones de hidrocarburos y sus derivados oxigenados más simples con el amoníaco generaron otros cuerpos con distintas combinaciones de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON) en su moléculas llamadas paras la vida una vez que, más tarde, por distintos fenómenos de diversos tipos, llegaron las primeras sustancias proteínicas y grasas que, dieron lugar a los aminoácidos, las Proteínas y el ADN y RDN que, finalmente desembocó en eso que llamamos vida y que, evolucionado, ha resultado ser tan complejo y, a veces, en ciertas circunstancias, peligroso: ¡Nosotros!

Emilio Silvera Vázquez

May

8

Maravillas de la Física

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

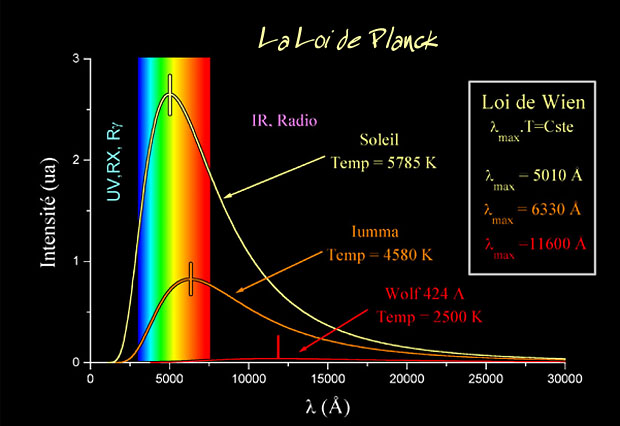

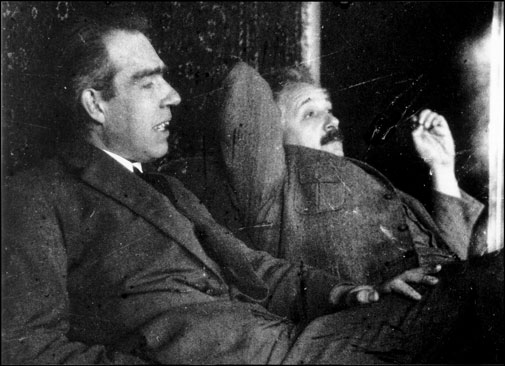

La Física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck propuso una posible solución a un problema que había estado intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menos intensidad, por los objetos más fríos. Planck escribió un artículo de ocho páginas y el resultado fue que cambió el mundo de la física y aquella páginas fueron la semilla de la futura ¡mecánica cuántica! que, algunos años más tardes, desarrollarían físicos como Einstein (Efecto fotoeléctrico), Heisenberg (Principio de Incertidumbre), Feynman, Bhor, Schrödinger, Dirac…

Todos ellos pasos cruciales para entender la Naturaleza, el comportamiento de las partículas, cómo funciona el Cosmos, o, la producción de Carbono en las estrellas, también la existencia de la anti-materia.

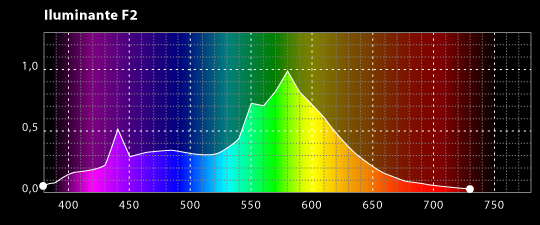

La expresión radiación se refiere a la emisión continua de energía de la superficie de todos los cuerpos. Los portadores de esta energía son las ondas electromagnéticas producidas por las vibraciones de las partículas cargadas que forman parte de los átomos y moléculas de la materia. La radiación electromagnética que se produce a causa del movimiento térmico de los átomos y moléculas de la sustancia se denomina radiación térmica o de temperatura.

Ley de Planck para cuerpos a diferentes temperaturas

Estaba bien aceptado entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía.

Pero si usamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de la radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano, y, desde luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico o una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para longitudes mayores como para longitudes menores. Esta longitud característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a -273,15 ºC bajo cero). Cuando a 1.000 ºC un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de la luz visible.

Acero al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de la luz visible.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en paquetes de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de onda y, por lo tanto, proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. La sencilla fórmula es:

E = hv

Donde E es la energía del paquete, v es la frecuencia y h es una nueva constante fundamental de la naturaleza, la constante de Planck. Cuando Planck calculó la intensidad de la radiación térmica imponiendo esta nueva condición, el resultado coincidió perfectamente con las observaciones.

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una manera mucho más tajante: el sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en paquetes de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos del paquete de energía de Planck.

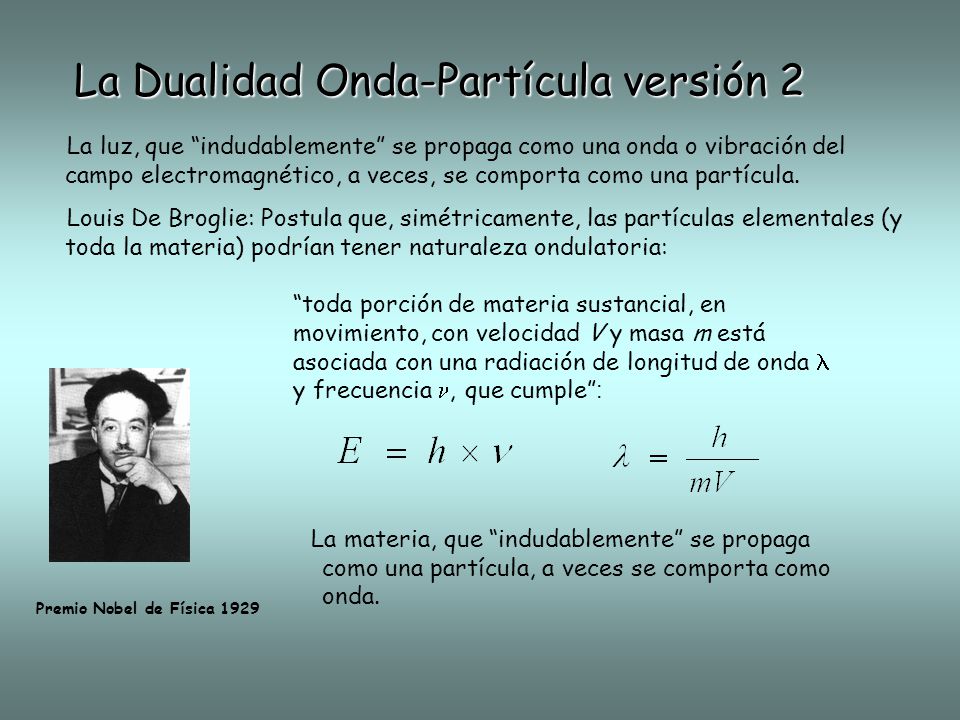

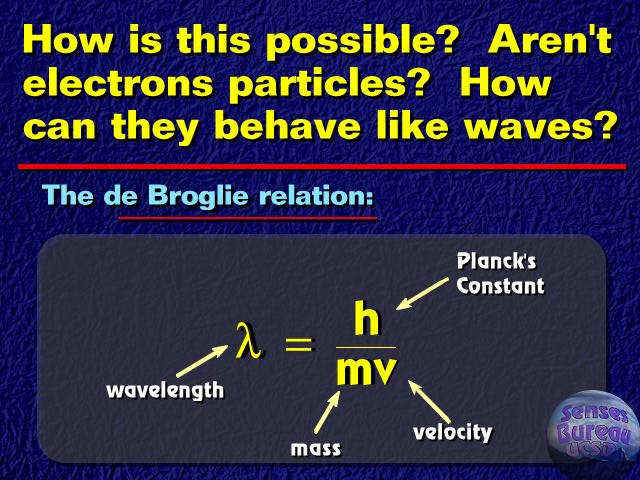

El príncipe francés Louis Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, que no sólo cualquier cosa que oscila tiene una energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar como una “onda” que se extiende en una cierta dirección del espacio, y que la frecuencia, v, de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse como una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilatorias de campos de fuerza.

Es curioso el comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de De Broglie. Poco después, en 1926, Edwin Schrödinger descubrió como escribir la teoría ondulatoria de De Broglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar los cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños quedaba exactamente determinado por las recién descubiertas “ecuaciones de onda cuántica”.

No hay duda de que la Mecánica Cuántica funciona maravillosamente bien. Sin embargo, surge una pregunta muy formal: ¿qué significan realmente esas ecuaciones?, ¿qué es lo que están describiendo? Cuando Isaac Newton, allá por el año 1687, formuló cómo debían moverse los planetas alrededor del Sol, estaba claro para todo el mundo lo que significaban sus ecuaciones: que los planetas están siempre en una posición bien definida en el espacio y que sus posiciones y sus velocidades en un momento concreto determinan inequívocamente cómo evolucionarán las posiciones y las velocidades con el tiempo.

Pero para los electrones todo esto es muy diferente. Su comportamiento parece estar envuelto en la bruma. Es como si pudieran “existir” en diferentes lugares simultáneamente, como si fueran una nube o una onda, y esto no es un efecto pequeño. Si se realizan experimentos con suficiente precisión, se puede determinar que el electrón parece capaz de moverse simultáneamente a lo largo de trayectorias muy separadas unas de otras. ¿Qué puede significar todo esto?

Niels Bohr consiguió responder a esta pregunta de forma tal que con su explicación se pudo seguir trabajando y muchos físicos siguen considerando su respuesta satisfactoria. Se conoce como la “interpretación de Copenhague” de la Mecánica Cuántica. En vez de decir que el electrón se encuentra en el punto x o en el punto y, nosotros hablamos del estado del electrón. Ahora no tenemos el estado “x” o el estado “y”, sino estados “parcialmente x” o “parcialmente y. Un único electrón puede encontrarse, por lo tanto, en varios lugares simultáneamente. Precisamente lo que nos dice la Mecánica Cuántica es como cambia el estado del electrón según transcurre el tiempo.

Un “detector” es un aparato con el cual se puede determinar si una partícula está o no presente en algún lugar pero, si una partícula se encuentra con el detector su estado se verá perturbado, de manera que sólo podemos utilizarlo si no queremos estudiar la evolución posterior del estado de la partícula. Si conocemos cuál es el estado, podemos calcular la probabilidad de que el detector registre la partícula en el punto x.

Las leyes de la Mecánica Cuántica se han formulado con mucha precisión. Sabemos exactamente como calcular cualquier cosa que queramos saber. Pero si queremos “interpretar” el resultado, nos encontramos con una curiosa incertidumbre fundamental: que varias propiedades de las partículas pequeñas no pueden estar bien definidas simultáneamente. Por ejemplo, podemos determinar la velocidad de una partícula con mucha exactitud, pero entonces no sabremos exactamente dónde se encuentra; o, a la inversa. Si una partícula tiene “espín” (rotación alrededor de su eje), la dirección alrededor de la cual está rotando (la orientación del eje) no puede ser definida con gran precisión.

No es fácil explicar con sencillez de dónde viene esta incertidumbre, pero hay ejemplos en la vida cotidiana que tienen algo parecido. La altura de un tono y la duración en el tiempo durante el cual oímos el tono tienen una incertidumbre mutua similar.

¿Onda o partícula? ¡Ambas a la vez! ¿Cómo es eso?

Para que las reglas de la Mecánica Cuántica funcionen, es necesario que todos los fenómenos naturales en el mundo de las cosas pequeñas estén regidos por las mismas reglas. Esto incluye a los virus, bacterias e incluso a las personas. Sin embargo, cuanto más grande y más pesado es un objeto más difícil es observar las desviaciones de las leyes del movimiento “clásicas” debidas a la mecánica cuántica.

Me gustaría referirme a esta exigencia tan importante y tan peculiar de la teoría con la palabra “holismo”. Esto no es exactamente lo mismo que entienden algunos filósofos por “holismo”, y que se podría definir como “el todo es más que la suma de las partes”.

Bien, si la Física nos ha enseñado algo, es justamente lo contrario: un objeto compuesto de un gran número de partículas puede ser entendido exactamente si se conocen las propiedades de sus partes (las partículas): basta que uno sepa sumar correctamente (¡y esto no es nada fácil en mecánica cuántica!). Lo que yo entiendo por holismo es que, efectivamente, el todo es la suma de las partes, pero sólo se puede hacer la suma si todas las partes obedecen a las mismas leyes.

Por ejemplo, la constante de Planck, h = 6,626075…x 10-34 julios segundo, debe ser exactamente la misma para cualquier objeto en cualquier sitio, es decir, debe ser una constante universal.

Las reglas de la mecánica cuántica funcionan tan bien que refutarlas resulta realmente difícil. Los trucos ingeniosos descubiertos por Werner Heisenberg, Paul Dirac y muchos otros mejoraron y completaron las reglas generales. Pero Einstein y otros pioneros tales como Edwin Schrödinger, siempre presentaron serias objeciones a esta interpretación.

Quizá funcione bien, pero ¿dónde está exactamente el electrón, en el punto x o en el punto y? Em pocas palabras, ¿dónde está en realidad?, ¿cuál es la realidad que hay detrás de nuestras fórmulas? Si tenemos que creer a Bohr, no tiene sentido buscar tal realidad. Las reglas de la mecánica cuántica, por sí mismas, y las observaciones realizadas con detectores son las únicas realidades de las que podemos hablar.

Hasta hoy, muchos investigadores coinciden con la actitud pragmática de Bohr. Los libros de historia dicen que Bohr demostró que Einstein estaba equivocado. Pero no son pocos, incluyéndome a mí, los que sospechamos que a largo plazo el punto de vista de Einstein volverá: que falta algo en la interpretación de Copenhague. Las objeciones originales de Einstein pueden superarse, pero aún surgen problemas cuando uno trata de formular la mecánica cuántica para todo el Universo (donde las medidas no se pueden repetir) y cuando se trata de reconciliar las leyes de la mecánica cuántica con las de la Gravitación… ¡Infinitos!

La mecánica cuántica y sus secretos han dado lugar a grandes controversias, y la cantidad de disparates que ha sugerido es tan grande que los físicos serios ni siquiera sabrían por donde empezar a refutarlos. Algunos dicen que “la vida sobre la Tierra comenzó con un salto cuántico”, que el “libre albedrío” y la “conciencia” se deben a la mecánica cuántica: incluso fenómenos paranormales han sido descritos como efectos mecano-cuánticos.

Yo sospecho que todo esto es un intento de atribuir fenómenos “ininteligibles” a causas también “ininteligibles” (como la mecánica cuántica) dónde el resultado de cualquier cálculo es siempre una probabilidad, nunca una certeza.

Claro que, ahí están esas teorías más avanzadas y modernas que vienen abriendo los nuevos caminos de la Física y que, a mi no me cabe la menor duda, más tarde o más temprano, podrá explicar con claridad esas zonas de oscuridad que ahora tienen algunas teorías y que Einstein señalaba con acierto.

¿No es curioso que, cuando se formula la moderna Teoría M, surjan, como por encanto, las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General? ¿Por qué están ahí? ¿Quiere eso decir que la Teoría de Einstein y la Mecánica Cuántica podrán al fin unirse en pacifico matrimonio sin que aparezcan los dichosos infinitos?

Bueno, eso será el origen de otro trabajo que también, cualquier día de estos, dejaré aquí para todos ustedes. Esa Teoría que persiguen y llaman la Gravedad Cuántica.

Emilio Silvera Vázquez

May

8

Estructuras fundamentales del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Estructuras Fundamentales de la Naturaleza

Hemos llegado a poder discernir la relación directa que vincula el tamaño, la energía de unión y la edad de las estructuras fundamentales de la Naturaleza. Una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo; lo mismo podemos decir de un átomo respecto al núcleo atómico, y de un núcleo con respecto a los quarks que contiene.

La cosmología sugiere que esta relación resulta del curso de la historia cósmica, que los quarks se unieron primero, en la energía extrema del big bang original, y que a medida que el Universo se expandió, los protones y neutrones compuestos de quarks se unieron para formar núcleos de átomos, los cuales, cargados positivamente, atrajeron a los electrones cargados con electricidad negativa estableciéndose así como átomos completos, que al unirse formaron moléculas y estas, a su vez, juntas en una inmensa proporción, forman los cuerpos que podemos ver a lo largo y lo ancho de todo el universo. Grandes estructuras y cúmulos y supercúmulos de galaxias que están hechos de la materia conocida como bariónica, es decir, de Quarks y Leptones (todo lo que existe está formado por estas dos partículas).

Si es así, cuanto más íntimamente examinemos la Naturaleza, tanto más lejos hacia atrás vamos en el tiempo. Alguna vez he puesto el ejemplo de mirar algo que nos es familiar, el dorso de la mano, por ejemplo, e imaginemos que podemos observarlo con cualquier aumento deseado.

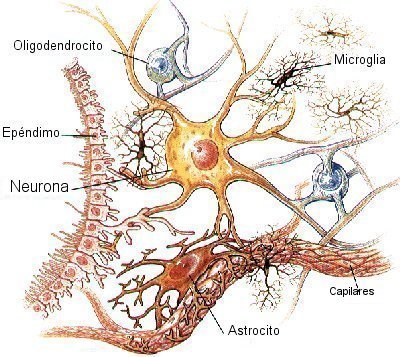

Con un aumento relativamente pequeño, podemos ver las células de la piel, cada una con un aspecto tan grande y complejo como una ciudad, y con sus límites delineados por la pared celular. Si elevamos el aumento, veremos dentro de la célula una maraña de ribosomas serpenteando y mitocondrias ondulantes, lisosomas esféricos y centríolos, cuyos alrededores están llenos de complejos órganos dedicados a las funciones respiratorias, sanitarias y de producción de energía que mantienen a la célula.

Ya ahí tenemos pruebas de historia. Aunque esta célula particular solo tiene unos pocos años de antigüedad, su arquitectura se remonta a más de mil millones de años, a la época en que aparecieron en la Tierra las células eucariota o eucarióticas como la que hemos examinado.

Para determinar dónde obtuvo la célula el esquema que le indicó como formarse, pasemos al núcleo y contemplemos los delgados contornos de las macromoléculas de ADN segregadas dentro de sus genes. Cada una contiene una rica información genética acumulada en el curso de unos cuatro mil millones de años de evolución.

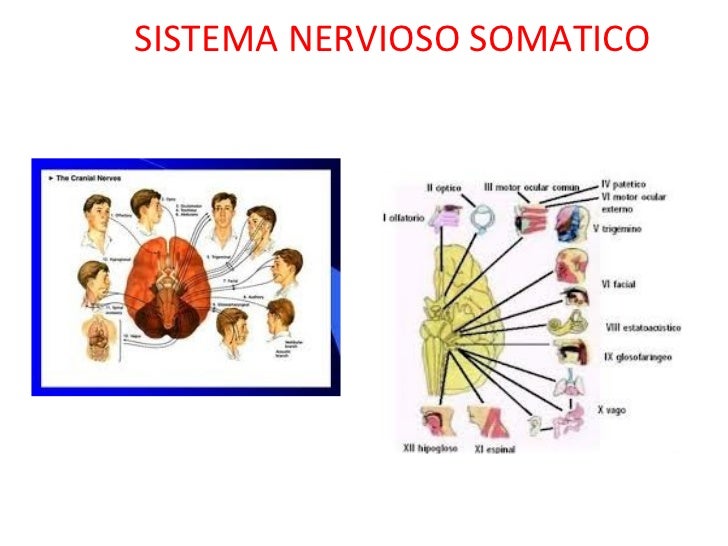

Sistema nervioso somático

Incluye grupos de neuronas que llevan información desde los órganos sensoriales (incluyendo toda la piel) hasta el sistema nervioso central (principalmente hasta el cordón espinal). A estos grupos de neuronas se les llama neuronas sensoriales o aferentes.

a. Las neuronas que recogen información directamente de los órganos sensoriales son neuronas especializadas con formas y sensibilidad particular. Por lo regular, estas neuronas tienen abundantes dendritas y axones cortos.

b. Por su parte, las neuronas que llevan información desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central suelen tener menos dendritas y axones largos. Grupos de estos axones forman lo que generalmente conocemos como nervios. Estos muestran un color blanco debido a la abundancia de capas de mielina, característico de los axones. A estos grupos de axones se les conoce como nervios sensoriales o aferentes.

Almacenado en un alfabeto de nucleótidos de cuatro “letras”- hecho de moléculas de azúcar y fosfatos, y llenos de signos de puntuación, reiteraciones para precaver contra el error, y cosas superfluas acumuladas en los callejones sin salida de la historia evolutiva-, su mensaje dice exactamente cómo hacer un ser humano, desde la piel y los huesos hasta las células cerebrales.

Si elevamos más el aumento veremos que la molécula de ADN está compuesta de muchos átomos, con sus capas electrónicas externas entrelazadas y festoneadas en una milagrosa variedad de formas, desde relojes de arena hasta espirales ascendentes como largos muelles y elipses grandes como escudos y fibras delgadas como puros. Algunos de esos electrones son recién llegados, recientemente arrancados átomos vecinos; otros se incorporaron junto a sus núcleos atómicos hace más de cinco mil millones de años, en la nebulosa de la cual se formó la Tierra.

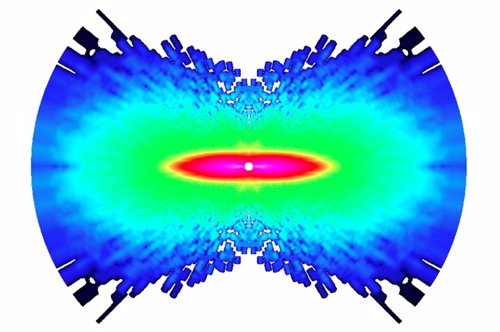

Si elevamos el aumento cien mil veces, el núcleo de un átomo de carbono se hinchará hasta llenar el campo de visión. Tales núcleos átomos se formaron dentro de una estrella que estalló mucho antes de que naciera el Sol. Si podemos aumentar aún más, veremos los tríos de quarks que constituyen protones y neutrones.

Los quarks han estado unidos desde que el Universo sólo tenía unos pocos segundos de edad

Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser desposeído de su electrón aplicando sólo unos miles de electrón-voltios de energía. Sin embargo, para dispersar los nucleones que forman el núcleo atómico se requieren varios millones de electrón-voltios, y para liberar los quarks que constituyen cada nucleón se necesitaría cientos de veces más energía aún.

Introduciendo el eje de la historia, esta relación da testimonio del pasado de las partículas: las estructuras más pequeñas, más fundamentales están ligadas por niveles de energía mayores porque las estructuras mismas fueron forjadas en el calor del Big Bang.

Nos cuesta asimilar que la evolución de la materia se pudiera elevar (bajo un sin fin de parámetros y transmutaciones muy complejos), hasta alcanzar la consciencia y llegar a generar pensamientos. Parece como si el Universo hubiera sabido que nosotros (también otros seres similares e inteligentes en otros mundos del inmenso Cosmos), teníamos que venir y, para ello, creó sistemas idóneos para la vida como el planeta Tierra y muchos otros de su clase que ofrecen tal cobijo a criaturas vivas.

Los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionen como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas; un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el Universo primitivo. En la imagen de arriba podemos ver como el Telescopio Espacial Hubble, poco a poco, ha podido ir avanzando hacia atrtás en el tiempo para enseñarnos las imágenes captadas cuando el Universo era muy joven. ¿Podremos algún día fabricar telescopios tan potentes que puedan captar imágenes del universo vecino?

Hemos llegado a dominar técnicas asombrosas que nos facilitan ver aquello que, prohibido para nuestro físico, sólo lo podemos alcanzar mediante sofisticados aparatos que bien nos introduce en el universo microscópico de los átomos, o, por el contrario nos llevan al Universo profundo y nos enseña galaxias situadas a cientos y miles de millones de años-luz de la Tierra.

Cuando vemos esos objetos cosmológicos lejanos, cuando estudiamos una galaxia situada a 100.000 mil años-luz de nosotros, sabemos que nuestros telescopios la pueden captar gracias a que, la luz de esa galaxia, viajando a 300.000 Km/s llegó a nosotros después de ese tiempo, y, muchas veces, no es extraño que el objeto que estamos viendo ya no exista o si existe, que su conformación sea diferente habiéndose transformado en diferentes transiciones de fase que la evolución en el tiempo ha producido.

Siempre hemos querido saber lo que hay más allá de lo que el ojo ve

En el ámbito de lo muy pequeño, vemos lo que está ahí en ese momento pero, como se explica más arriba, en realidad, también nos lleva al pasado, a los inicios de cómo todo aquello se formó y con qué componentes que, en definitiva, son los mismos de los que están formadas las galaxias, las estrellas y los planetas, una montaña y un árbol y, cualquiera de nosotros que, algo más evolucionado que todo lo demás, podemos contarlo aquí.

Estas y otras muchas maravillas son las que nos permitirán, en un futuro relativamente cercano, que podamos hacer realidad muchos sueños largamente dormidos en nuestras mentes.

Emilio Silvera Vázquez

May

8

Somos fruto de la evolución del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (2)

Comments (2)

Una Galaxia es simplemente una parte pequeña del Universo, nuestro planeta es, una mínima fracción infinitesimal de esa Galaxia, y, nosotros mismos, podríamos ser comparados (en relación a la inmensidad del cosmos) con una colonia de bacterias pensantes e inteligentes. Sin embargo, todo forma parte de lo mismo y, aunque pueda dar la sensación engañosa de una cierta autonomía, en realidad todo está interconectado y el funcionamiento de una cosa incide directamente en el comportamiento de las otras. La Luna y la Tierra, nosotros con el planeta, el planeta y el resto del Sistema solar, las galaxias del Grupo Local… ¡Todo incide en todo! De alguna manera.

Un multiverso en miniatura (Si consideramos una galaxia como un pequeño universo)

Y, si realmente una galaxia es un universo en miniatura… ¡Entonces existe el universo en miniatura ¿Cuántas galaxias existen en el Universo? Solo en el universo observable 200.000 millones. Y, mirado desde esa perspectiva, podríamos decir que ya hemos podido contemplar el multiverso en los cúmulos de galaxias.

“La nebulosa Cabeza de Caballo (Horsehead Nebula en inglés) o Barnard 33 (B33) es una nube de gas fría y oscura, situada a unos 1500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del cinturón de Orión. Forma parte del Complejo de Nubes Moleculares de Orión, y mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho. Esta nebulosa oscura es visible por contraste, ya que aparece por delante de la nebulosa de emisión IC 434. Por su forma es la más familiar de las nebulosas de absorción. La estrella más brillante, situada a la izquierda de la nebulosa, es la popular Alnitak del Cinturón de Orión junto a sus hermanas Alnilam y Mintaka.

Lo que llama la atención de esta extraña imagen es que, en tantos años, los vientos solares de las estrellas vecinas no hallan podido cambiarla distorsionando la ya familiar figura del caballito de mar.

Pocas dudas pueden caber a estas alturas del hecho de que poder estar hablando de estas cuestiones, es un milagro en sí mismo. Después de miles de millones de años de evolución, se formaron las conciencias primarias que surgieron en los animales con ciertas estructuras cerebrales de alta complejidad que, podían ser capaces de construir una escena mental, pero con capacidad semántica o simbólica muy limitada y careciendo de un verdadero lenguaje.

La conciencia de orden superior (que floreció en los humanos y presupone la coexistencia de una conciencia primaria) viene acompañada de un sentido de la propia identidad y de la capacidad explícita de construir en los estados de vigilia escenas pasadas y futuras. Como mínimo, requiere una capacidad semántica y, en su forma más desarrollada, una capacidad lingüística.

“La sinapsis neuronal es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos células nerviosas (neuronas) o entre una neurona y una glándula o célula muscular. Una conexión sináptica entre una neurona y una célula muscular se denomina unión neuromuscular, mientras que la transmisión sináptica es el proceso por el que las células nerviosas se comunican entre sí.

Para que se produzca la comunicación entre las neuronas, un impulso eléctrico debe viajar por un axón hasta la terminal sináptica. El cerebro humano contiene alrededor de 100 mil millones de neuronas (o células nerviosas) y muchas más neuroglias (o células gliales) que sirven para apoyar y proteger a las neuronas. Cada neurona puede estar conectada hasta a 10.000 neuronas, transmitiéndose señales entre sí a través de hasta 1.000 billones de conexiones sinápticas, lo que equivale, según algunas estimaciones, a una computadora con un procesador de 1 billón de bits por segundo. Se cree que la capacidad de memoria del cerebro humano varía de entre 1 a 1,000 terabytes.”

Los procesos neuronales que subyacen en nuestro cerebro son en realidad desconocidos y, aunque son muchos los estudios y experimentos que se están realizando, su complejidad es tal que, de momento, los avances son muy limitados. Estamos tratando de conocer la máquina más compleja y perfecta que existe en el Universo.

Si eso es así, resultará que después de todo, no somos tan insignificantes como en un principio podría parecer, y solo se trata de tiempo. En su momento y evolucionadas, nuestras mentes tendrán un nivel de conciencia que estará más allá de las percepciones físicas tan limitadas. Para entonces, sí estaremos totalmente integrados y formando parte, como un todo, del Universo que ahora presentimos.

Algún día, muy lejano aún en el futuro, quizás (digo quizás), podremos saber por fin todo lo que encierra nuestro cerebro, y cómo se pudo formar tal maravilla que conforma un conjunto de complejidad tal, que no hemos sido capaces de poder descorrer el velo que esconde sus secretos.

El carácter especial de la conciencia me hace adoptar una posición que me lleva a decidir que no es un objeto, sino un proceso y que, desde este punto de vista, puede considerarse un ente digno del estudio científico perfectamente legítimo.

La conciencia plantea un problema especial que no se encuentra en otros dominios de la ciencia. En la Física y en la Química se suele explicar unas entidades determinadas en función de otras entidades y leyes. Podemos describir el agua con el lenguaje ordinario, pero podemos igualmente describir el agua, al menos en principio, en términos de átomos y de leyes de la mecánica cuántica. Lo que hacemos es conectar dos niveles de descripción de la misma entidad externa (uno común y otro científico de extraordinario poder explicativo y predictivo. Ambos niveles de descripción) el agua líquida, o una disposición particular de átomos que se comportan de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica (se refiere a una entidad que está fuera de nosotros y que supuestamente existe independientemente de la existencia de un observador consciente.)

En el caso de la conciencia, sin embargo, nos encontramos con una simetría. Lo que intentamos no es simplemente comprender de qué manera se puede explicar las conductas o las operaciones cognitivas de otro ser humano en términos del funcionamiento de su cerebro, por difícil que esto parezca. No queremos simplemente conectar una descripción de algo externo a nosotros con una descripción científica más sofisticada. Lo que realmente queremos hacer es conectar una descripción de algo externo a nosotros (el cerebro), con algo de nuestro interior: una experiencia, nuestra propia experiencia individual, que nos acontece en tanto que observadores conscientes.

Ninguna descripción, por prolija que sea, logrará nunca explicar cabalmente la experiencia subjetiva. Muchos filósofos han utilizado el ejemplo del color para explicar este punto. Ninguna explicación científica de los mecanismos neuronales de la discriminación del color, aunque sea enteramente satisfactorio, bastaría para comprender cómo se siente el proceso de percepción de un color. Ninguna descripción, ninguna teoría, científica o de otro tipo, bastará nunca para que una persona daltónica consiga experimentar un color.

Pensemos por un momento que tenemos un amigo ciego al que contamos lo que estamos viendo un día soleado del mes de abril: El cielo despejado, limpio y celeste, el Sol allí arriba esplendoroso y cegador que nos envía su luz y su calor, los árboles y los arbustos llenos de flores de mil colores que son asediados por las abejas, el aroma y el rumor del río, cuyas aguas cantarinas no cesan de correr transparentes, los pajarillos de distintos plumajes que lanzan alegres trinos en sus vuelos por el ramaje que se mece movido por una brisa suave, todo esto lo contamos a nuestro amigo ciego que, si de pronto pudiera ver, comprobaría que la experiencia directa de sus sentidos ante tales maravillas, nada tiene que ver con la pobreza de aquello que le contamos, por muy hermosas palabras que para hacer la descripción empleáramos.

La mente humana es tan compleja que, no todos ante la misma cosa, vemos lo mismo. Nos enseñan figuras y dibujos y nos piden que digamos (sin pensarlo) la primera cosa que nos sugiere. De entre diez personas solo coinciden tres, los otro siete divergen en la apreciación de lo que el dibujo o la figura les sugiere.

Escoger entre dos caminos y poco más. El mito del Libre Albedrío

Esto nos viene a demostrar la individualidad de pensamiento, el “libre albedrío” para decidir. Sin embargo, la misma prueba, realizada en grupos de conocimientos científicos similares y específicos: Físicos, matemáticos, químicos, etc., hace que el número de coincidencias sea más elevada, más personas ven la misma respuesta al problema planteado. Esto nos sugiere que, la mente está en un estado virgen que cuenta con todos los elementos necesarios para dar respuestas pero que necesita experiencias y aprendizaje para desarrollarse.

¿Debemos concluir entonces que una explicación científica satisfactoria de la conciencia queda para siempre fuera de nuestro alcance?

¿O es de alguna manera posible, romper esa barrera, tanto teórica como experimental, para resolver las paradojas de la conciencia?

Cuando tratamos de llegar a la conciencia para conocerla… ¡Nunca vemos una imagen completa!

La pregunta sobre si alguna vez podremos entender qué es la conciencia es una de las más fascinantes y desafiantes en la filosofía y la ciencia. Aunque la ciencia ha logrado identificar correlaciones entre la actividad cerebral y la conciencia, aún no hemos llegado a esa explicación satisfactoria que nos diga, sin ningún lugar a dudas, lo que la Conciencia es.

La respuesta a estas y otras preguntas, en mi opinión, radica en reconocer nuestras limitaciones actuales en este campo del conocimiento complejo de la mente, y, como en la Física cuántica, existe un principio de incertidumbre que, al menos de momento (y creo que en muchos cientos de años), nos impide saberlo todo sobre los mecanismos de la conciencia y, aunque podremos ir contestando a preguntas parciales, alcanzar la plenitud del conocimiento total de la mente no será nada sencillo, entre otras razones está el serio inconveniente que suponemos nosotros mismos, ya que, con nuestro que hacer podemos, en cualquier momento, provocar la propia destrucción.

Dentro de nuestros cerebros están todos los objetos del Universo y, también, todas las respuestas a las preguntas que planteamos y npo han tenido respuestas. Sin embargo, es sólo cosa de tiempo, a medida que la evolución avance, las respuestas llegaran con el conocimiento de cómo funciona la Naturaleza, la madre de todo lo que pasa a nuestro alrededor y también, de lo que, de momento, no podemos ver.

Una cosa si está clara: ninguna explicación científica de la mente podrá nunca sustituir al fenómeno real de lo que la propia mente pueda sentir. ¿Cómo se podría comparar la descripción de un gran amor con sentirlo, vivirlo física y sensorialmente hablando?

Hay cosas que no pueden ser sustituidas, por mucho que los analistas y especialistas de publicidad y marketing se empeñen, lo auténtico siempre será único. Si acaso, el que más se puede aproximar, a esa verdad, es el poeta.

Emilio Silvera Vázquez

Totales: 83.916.257

Totales: 83.916.257 Conectados: 40

Conectados: 40