Sep

10

Desde el pasado pero, ¡siempre hacia el futuro!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Ciencia ~

Clasificado en La Ciencia ~

Comments (4)

Comments (4)

![[IMG]](http://static.hsw.com.br/gif/synchrotron-1.jpg)

Imagem cedida por Diamond Light Source

Acelerador de partículas construido en las instalaciones del Diamond Ligth Source en Oxfordshire (Inglaterra). Llamado la Fuente luminosa de diamante, el Diamond synchrotron comenzó a funcionar en enero de 2007. La luz que puede generar este artefacto es 100 mil millones de veces más brillante que un rayo X estándar médico.

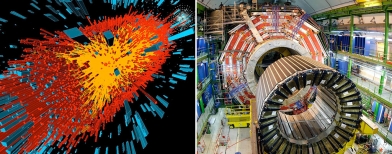

Un acelerador de partículas (como todos sabemos) es, a grandes rasgos, una máquina que mediante campos electromagnéticos acelera partículas hasta que alcanzan velocidades inimaginables. Luego, por ejemplo, hacen chocar estas partículas y así se consigue saber de qué está formada la materia en sus partes más diminutas (mucho más diminutas que un átomo). Eso es lo que hace el LHC.

Sin embargo, en el caso de este acelerador, los científicos esperaban usar la luz del Diamond synchrotron para “leer” los textos antiguos que han sufrido el daño significativo. Porque los potentes rayos X permitirán hacerlo sin ni siquiera abrir el libro. El synchrotron emite un rayo X tan poderoso que, al incidir en una voluta, permite producir una imagen de 3-D del texto.

La técnica ya había sido aplicada satisfactoriamente en textos escritos con la tinta de hierro, que los escribanos comenzaron a usar en el siglo XII. Algunas de las tintas hechas con extractos vegetales y sales de hierro utilizadas en el Siglo XII deterioran el tipo de pergamino utilizado, imposibilitando la lectura de documentos valiosos. Simplemente he querido incluir esta introducción para que os hagais una idea de hasta donde puede llegar nuestro ingenio.

(ilustración de un nano robot)

Si hablamos de nuevos inventos en los campos más diversos, nos podríamos sorprender de lo que se ha conseguido en los últimos años que, desde una “mano robótica” capaz de realizar toda clase de movimientos, “El sexto sentido”, una interfaz gestual portable que permite la interacción entre los gestos y los movimientos naturales del cuerpo humano con una computadora, o, un Implantes de retina, que devuelve la visión a pacientes con degeneración macular y ceguera mediante implantes microelectrónicos. Entre los últimos inventos dedestaca una variedad de plástico hecha con orina de cerdo y lentes de contacto biónicos. Se inventa un proceso capaz de cultivar parte de un corazón humano a partir de células madre, una máquina que puede imprimir una novela completa de 300 páginas en tan solo 3 minutos y por un costo ínfimo, una batería que funciona con cualquier solución azucarada y enzimas de digestión de glucosa capaz de extraer electrones que crean electricidad…

Las nuevas tecnologías y los inventos que se están produciendo en el diglo XXI, harían abrir la boca por el asombro a los filósofos naturalistas del pasado que trataban de profundizar en el conocimiento de la Naturaleza. Ellos fueron los que pusieron las primeras piedras del Edificio que hoy, llamamos Ciencia.

Corazones e Hígados artificiales, el guante de braille para ciegos, o, yendo más allá…

Un “Diente telefónico”. Se trata de un minúsculo implante que se coloca en el diente molar y que mediante un complejo sistema de señales y vibraciones permite recibir llamadas telefónicas. Tejido artificial nanotecnológico, Parche hormonal anticonceptivo, o, esa invención que hace posible que con una pequeña gota nos permite descubrir si en una bebida se ha vertido alguna de las llamadas “drogas del depredador” como las GHB o la Ketamina. Estas drogas suelen utilizarse por violadores y secuestradores pues facilitan dicho crimen al desinhibir a la víctima. El “Motor a nanoescala”, lo suficientemente pequeño como para viajar en la espalda de un virus. Un dispositivo que administra medicamentos a través de ondas sonoras que sustituyen las inyecciones, siendo igual de efectivas. Plástico inteligente capaz de modificar su estructura ante la exposición de determinadas longitudes de onda. Un dispositivo móvil creado por Aqua Sciences que permite beber agua del aire. ¿Os imaginais lo que supondrá eso en la travesía de un desierto? INSCENTINEL inventa un sistema de entrenamiento para que abejas sean capaces de detectar bombas y explosivos.

Las cosas no llegaron por arte de magia… ¡muchas ideas hicieron falta!

Ahora miramos a nuestro alrededor y todo lo que vemos que ocurre nos parece lo normal, que las cosas son así. Sin embargo, habría que pensar -por ejemplo, en el ámbito de la física de partículas- que, el diluvio de estructuras subnucleares que desencadenó “el acelerador” de partículas, fue tan sorprende como los objetos celestes que descubrió el telescopio de Galileo. Lo mismo que pasó con la revolución galileana, con la venida de los aceleradores de partículas, la Humanidad adquirió unos conocimientos nuevos e insospechados acerca de cómo era el mundo, la naturaleza de la materia.

Que en este caso de los aceleradores se refería al “espacio interior” en lugar de al “espacio exterior” no los hacía menos profundos ni menos importantes. El descubrimiento de los microbios y del universo biológico invisible por Pasteur fue un descubrimiento similar y, ya puestos, haremos notar que pocos se acuerdan ya de Demócrito, aquel filósofo sontiente que, tomó prestado de los antiguos hindúes, la idea del á-tomo, la expresión “más pequeña de la materia” que era “indivisible”.

Ahora sabemos que Demócrito estaba equivocado y que el átomo, sí se puede dividir. Sin embargo, él señaló un camino y, junto a Empédocles, el que hablaba de “elementos” como agua, aire, fuego y tierra, para significar que eran los componentes, en la debida proporción de todo lo que existía…, junto a otros muchos, nos han traído hasta aquí. Así que, los inventos que antes se mencionaban, no han llegado porque sí, ha sido un largo camino, mucha curiosidad y mucho trabajo y, no lo olvidemos: ¡Observar, Imaginar y Experimentar!

Nos dimos cuenta y estaba claro que la búsqueda de la menor de las partículas requería que se expandiese la capacidad del ojo humano: primero lupas, después microscopios y, finalmente… ¡Aceleradores! que, utilizando energías inimaginables ( 14 TeV), nos llevaría hasta las entrañas de la materia que tratamos de conocer.

Todos estos experimentos en los aceleradores han posibilitado muchos de los avances que hoy día conocemos en los distintos campos del saber humano. Generalmente, cuando se habla de aceleradores de partículas, todos piensan en el Bosón de Higgs y cosas por el estilo. Sin embargo, las realidades prácticas de dichos ingenios van mucho más allá.

“La “gran ciencia” (big science) genera tecnología, tecnología punta, genera industria, mucha industria, genera riqueza. Los grandes aceleradores de partículas, como el LHC del CERN, son ejemplos perfectos de ello. La tecnología de aceleradores de partículas ha permitido desarrollar dispositivos de implantación iónica que se utilizan para la fabricación de mejores semiconductores, para la fabricación prótesis de rodilla más duraderas, para la fabricación de neumáticos menos contaminantes, para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. Esto último gracias a que lo último de lo último en superimanes superconductores está en los grandes aceleradores. Esta tecnología ha permitido desarrollar y permitirá mejorar los potentes imanes necesarios en el diagnóstico clínico (como en resonancia magnética nuclear) y para terapias contra el cáncer basadas en haces de protones. Nos lo cuenta Elizabeth Clements, en “Particle physics benefits: Adding it up,” Symmetry, dec. 2008″ (Francis (th)E mule Science’s News).

Beneficios de la investigación básica en Física de Partículas: La tecnología desarrollada en los aceleradores de partículas tiene beneficios indirectos para la Medicina, la Informática, la industria o el medio ambiente. Los imanes superconductores que se usan para acelerar las partículas han sido fundamentales para desarrollar técnicas de diagnóstico por imagen como la resonancia magnética. Los detectores usados para identificar las partículas son la base de los PET, la tomografía por emisión de positrones (antipartícula del electrón). Y muchos hospitales utilizan haces de partículas como terapia contra el cáncer.

Con velocidades 10.000 mayor que una conexión típica, “The Grid” podrá enviar un catálogo completo de información desde Gran Bretaña a Japón en menos de 2 segundos. Esta red, creada en el centro de física de partículas CERN, puede proveer el poder necesario para transmitir imágenes holográficas; permitir juegos en línea con cientos de miles de personas, y ofrecer una telefonía de alta definición en video al precio de una llamada local

Así, la World Wide Web (WWW), el ‘lenguaje’ en el que se basa Internet, fue creado en el CERN para compartir información entre científicos ubicados alrededor del mundo, y las grandes cantidades de datos que se producen motivan el desarrollo de una red de computación global distribuida llamada GRID. Los haces de partículas producidos en aceleradores tipo sincrotrón o las fuentes de espalación de neutrones, instrumentos creados para comprobar la naturaleza de la materia, tienen aplicaciones industriales en la determinación de las propiedades de nuevos materiales, así como para caracterizar estructuras biológicas o nuevos fármacos. Otras aplicaciones de la Física de Partículas son la fabricación de paneles solares, esterilización de recipientes para alimentos o reutilización de residuos nucleares, entre otros muchos campos.

Tambien en el campo de la Astronomía, el LHC, nos puede ayudar a comprender cosas que ignoramos. Nos henmos preguntado sobre la existencia de estrellas de Quarks-Gluones, y, sobre el tema, algo nos ha dicho ya el Acelerador Europeo de Partículas que trata de llegar hasta “la materia oscura” y algunos otros enigmas que nos traen de cabeza.

No es extraño encontrarnos una mañana al echar una mirada a la prensa del día, con noticias como éstas:

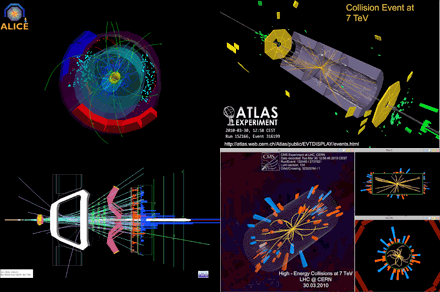

Colisión de iones pesados registrada por el experimento ALICE. (Imagen: CERN.)

El acelerador europeo ha obtenido plasma de quarks-gluones, el primer estado de la materia tras el Big Bang.

“No todo son bosones de Higgs en las instalaciones del CERN. Aún hay muchas preguntas sobre el universo y sus partículas que se pueden responder a base de colisiones de alta energía. Y en eso, elLHC es el mejor. Un grupo de investigadores del consorcio europeo ha realizado nuevas mediciones de la que creen que es el primer tipo de materia que hubo durante los instantes iniciales del universo. El plasma de quarks-gluones.

Los quarks y los gluones son, respectivamente, los ladrillos y el cemento de la materia ordinaria. Durante los primeros momentos tras el Big Bang, sin embargo, no estaban unidos constituyendo partículas —como protones o neutrones— sino que se movían libremente en estado de plasma. A base de colisionar iones de plomo —que es un átomo muy pesado— a velocidades cercanas a las de la luz, el LHC pudo recrear durante pequeños lapsos de tiempo las que se creen fueron las condiciones de los primeros momentos del universo.

El plasma de quarks-gluones es extremo y efímero. Por eso los investigadores han tenido que analizar los resultados de más de mil millones de colisiones para obtener resultados significativos.”

Evento de colisión de 7 TeV visto por el detector LHCb. El experimento del LHCb en el LHC estará bien ubicado para explorar el misterio de la antimateria. Crédito: LHC, CERN. Ya sabéis que, durante muchos años, la ausencia de antimateria en el Universo ha atormentado a los físicos de partículas y a los cosmólogos: mientras que el Big Bang debería haber creado cantidades iguales de materia y antimateria, no observamos ninguna antimateria primordial hoy en día. ¿Dónde ha ido? Los experimentos del LHC tienen el potencial de dar a conocer los procesos naturales que podrían ser la clave para resolver esta paradoja.

Cada vez que la materia es creada a partir de energía pura, se genera la misma cantidad de partículas y antipartículas. Por el contrario, cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente y producen luz. La antimateria se produce habitualmente cuando los rayos cósmicos chocan contra la atmósfera de la Tierra, y la aniquilación de materia y antimateria se observa durante los experimentos de física en los aceleradores de partículas.

Equipos de físicos en todo el mundo siguen analizando datos. Aquellas primeras colisiones de protones a la alta energía prevista de 7 Teraelectronvoltios (TeV), una potencia jamás alcanzada en ningún acelerador antes, nos puede traer noticias largamente esperadas y desvelar misterios, contestar a preguntas planteadas y, en definitiva, decirnos cómo es la Naturaleza allí, donde el ojo humano no puede llegar pero, si la inteligencia.

Lo cierto es que, todos tenemos que convenir en el hecho cierto de que, el LHC es el mayor experimento físico de la historia de la Ciencia y que, de seguro, nos dará la oportunidad de comprender muchas cuestiones que antes se nos aparecían oscuras e indistinguibles entre la bruma de esa lejanía infinitesimal de la cuántica. Ahora, tenemos una herramienta capaz de llevarnos hasta aquellos primeros momentos en los que se construyó la historia del universo y, si podemos, de esta manera “estar allí”, veremos, con nuestros propios ojos lo que pasó y por qué pasó de esa manera.

Toda esta larga exposición de temas, de alguna manerta conectados, viene al caso para dejar claro que, aquellos detractores del LHC, no llevaban la razón y, sus protestas no tenían un contenido científico. El Acelerador de Partículas que llamamos abreviadamente LHC, nos ha dado y nos seguirá dando, muchos beneficios para toda la Humanidad.

emilio silvera

Sep

10

De cómo llegamos hasta los Quarks

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (5)

Comments (5)

Ahora todos hablamos del LHC. Sin embargo, la historia de los aceleradores no comenzó con éste moderno y complejo conglomerado de sofisticadas estructuras que hacen posible que visitemos lugares muy lejanos en el corazón de la materia. Tendríamos que recordar al acelerador lineal también llamado LINAC (linear accelerator) es un tipo de acelerador que le proporciona a la partícula subatómica cargada pequeños incrementos de energía cuando pasa a través de una secuencia de campos eléctricos alternos.

Mientras que el generador de Van de Graaff proporciona energía a la partícula en una sola etapa, el acelerador lineal y el ciclotrón proporcionan energía a la partícula en pequeñas cantidades que se van sumando. El acelerador lineal, fue propuesto en 1924 por el físico sueco Gustaf Ising. El ingeniero noruego Rolf Wideröe construyó la primera máquina de esta clase, que aceleraba iones de potasio hasta una energía de 50.000 eV.

Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron potentes osciladores de radio frecuencia, necesarios para los radares de la época. Después se usaron para crear aceleradores lineales para protones que trabajaban a una frecuencia de 200 MHz, mientras que los aceleradores de electrones trabajan a una frecuencia de 3000 MHz.

El acelerador lineal de protones diseñado por el físico Luis Alvarez en 1946, tenía 875 m de largo y aceleraba protones hasta alcanzar una energía de 800 MeV (800 millones). El acelerador lineal de la universidad de Stanford es el más largo entre los aceleradores de electrones, mide 3.2 km de longitud y proporciona una energía de 50 GeV (50 billones). En la industria y en la medicina se usan pequeños aceleradores lineales, bien sea de protones o de electrones.

El SLAC, ubicado al sur de San Francisco, acelera electrones y positrones a lo largo de algo más de tres kilómetros hacia varios blancos, anillos y detectores ubicados en su finalización. Este acelerador hace colisionar electrones y positrones, estudiando las partículas resultantes de estas colisiones. Construido originalmente en 1962, se ha ido ampliando y mejorando para seguir siendo uno de los centros de investigación de física de partículas mas avanzados del mundo. El centro ha ganado el premio nobel en tres ocasiones. Y, una vez recordada de manera breve la historia, pasaremos directamente al tema que en realidad nos ha tríado aquí: ¡El descubrimiento de los Quarks!

Ahora los medios con los que cuentan los físicos del LHC son inmensamente más eficaces y están más adelantados que aquellos viejos aceleradores que, sin embargo, fueron los pioneros y los que hicieron posible adquirir conocimientos que nos han traído hasta el moderno LHC.

En 1967 se emprendió una serie de experimentos de dispersión mediante los nuevos haces de electrones del SLAC. El objetivo era estudiar más incisivamente la estructura del protón. Entra el electrón de gran energía, golpea un protón en un blanco de hidrógeno y sale un electrón de energía mucho menor, pero en una dirección que forma un ángulo grande con respecto a su camino original. La estructura puntual dentro del protón actúa, en cierto sentido, como el núcleo con las partículas alfa de Rutherford. Pero el problema era aquí más sutíl.

Richard Edward Taylor

“Richard Edward Taylor fue uno de los veintidós científicos que trabajó intensamente en el acelerador lineal de Stanford (SLAC), en una serie de pruebas experimentales que vinieron a demostrar que los protones y los neutrones son poseedores de una estructura interna, lo que a su vez confirma las predicciones teóricas del neoyorquino Murray Gell-Mann (1929- ), acerca de la existencia de los denominados quarks.

Junto con sus colegas de Stanford junto con Jerome I. Friedman y Henry W. Kendall -con los que luego habría de compartir el Nobel-, Taylor investigó sobre la estructura interna de la materia, en su mínima expresión, para lo que partió del modelo teórico de los quarks, postulado por Gell-Mann y -de forma independiente- G. Zweig. Tras sus descubrimientos experimentales en el acelerado lineal de Stanford, Taylor perfeccionó dicho modelo añadiéndole la existencia de unas subpartículas desconocidas hasta entonces, que luego fueron denominadas leptones; además, introdujo en el modelo teórico de Gell-Mann otras partículas no estructurales, sino de intercambio de fuerza, a las que en Stanford comenzaron a llamar bosones.”

Richard Feynman

Los dos últimos párrafos los he tomado prestados de www.mcnbiografias.com., que es lo que se explica de este tema en casi todas partes. Sin embargo, pocos cuentan que, el equipo de Stanford, dirigido por el físico del SLAC por Richard Taylor y los otros dos físicos del MIT, Jerome Friedman y Henry Kendall, tuvieron la gran suerte de que, Richard Feynman y James Bjorken, metieran sus narices en el proyecto llevados por la curiosidad y como habían prestado su energía y su imaginación a las interacciones fuertes y se preguntaban: ¿que habrá dentro del protón?

Amnos, Feynman y Bjorken visitaban con frecuencia Stanford desde su base en el Cal Tech, en Pasadena. Bjorken, teórico de Stanford, estaba muy interesado en el proyecto experimental y en las reglas que regían unos datos aparentemente incompletos. Estas reglas, razonaba Bjorken, serían indicadoras de las leyes básicas (dentro de la “caja negra”) que controlaba la estructura de los hadrones.

No estaría mal echar una mirada hacia atrás en el tiempo y recordar, en este momento, a Demócrito que, con sus postulados, de alguna manera venía a echar un poco de luz sobre el asunto, dado que él decía que para determinar si algo era un á-tomo habría que ver si era indivisible. En el modelo de los quarks, el protón, en realidad, un conglomerado pegajoso de tres quarks que se mueven rápidamente. Pero como esos quarks están siempre ineludiblemente encadenados los unos a los otros, experimentalmente el protón aparece indivisible.

Acordémonos aquí de que Boscovich decía que, una partícula elemental, o un “á-tomo”, tiene que ser puntual. Y, desde luego, esa prueba, no la pasaba el protón. El equipo del MIT y el SLAC, con la asesoría de Feynman y Bjorken, cayó en la cuenta de que en este caso el criterio operativo era el de los “puntos” y no el de la indivisibilidad. La traducción de sus datos a un modelo de constituyentes puntuales requería una sutileza mucho mayor que el experimento de Rutherford.

Precisamente por eso era tan conveniente fue tan conveniente para Richard Edward Taylor y su equipo, tener a dos de los mejores teóricos del mundo en el equipo aportando su ingenio, agudeza e intuición en todas las fases del proceso experimental. El resultado fue que los datos indicaron, efectivamente, la presencia de objetos puntuales en movimiento dentro del protón.

En 1990 Taylor, Friedman y Kendall recogieron su premio Nobel por haber establecido la realidad de los quarks. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha llamado más la atención es el hecho cierto de que, este descubrimiento como otros muchos (el caso del positrón de Dirac, por ejemplo), han sido posible gracias al ingenio de los teóricos que han sabido vislumbrar cómo era en realidad la Naturaleza.

A todo esto, una buena pregunta sería: ¿cómo pudieron ver este tipo de partículas de tamaño infinitesimal, si los quarks no están libres y están confinados -en este caso- dentro del protón? Hoy, la respuesta tiene poco misterio sabiendo lo que sabemos y hasta donde hemos llegado con el LHC que, con sus inmensas energías “desmenuza” un protón hasta dejar desnudos sus más íntimos secretos.

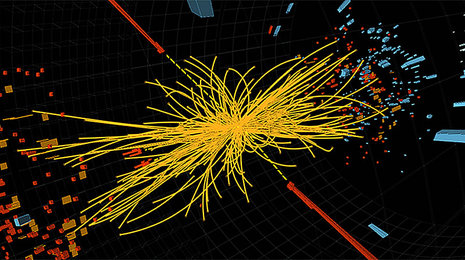

Este es, el resultado ahora de la colisión de protones en el LHC

Lo cierto es que, en su momento, la teoría de los Quarks hizo muchos conversos, especialmente a medida que los teóricos que escrutaban los datos fueron imbuyendo a los quarks una realidad creciente, conociendo mejor sus propiedades y convirtiendo la incapacidad de ver quarks libres en una virtud. La palabra de moda en aquellos momentos era “confinamiento”. Los Quarks están confinados permanentemente porque la energía requerida para separarlos aumenta a medida que la distancia entre ellos crece. Esa es, la fuerza nuclear fuerte que está presente dentro del átomo y que se encarga de transmitir los ocho Gluones que mantienen confinados a los Quarks.

Así, cuando el intento de separar a los Quarks es demasiado intenso, la energía se vuelve lo bastante grande para crear un par de quark-anti-quark, y ya tenemos cuatro quarks, o dos mesones. Es como intentar conseguir un cabo de cuerda. Se corta y… ¡ya tenemos dos!

¿Cuerdas? Me parece que estoy confundiendo el principal objetivo de este trabajo y, me quiero situar en el tiempo futuro que va, desde los quarks de Gell-Mann hasta las cuerdas de Veneziano y John Schwarz y más tarde Witten. Esto de la Física, a veces te juega malas pasadas y sus complejos caminos te llevan a confundir conceptos y momentos que, en realidad, y de manera individualizada, todos han tenido su propio tiempo y lugar.

¿Cuántas veces no habré pensado, en la posibilidad de tomar el elixir de la sabiduría para poder comprenderlo todo? Sin embargo, esa pósima mágica no existe y, si queremos saber, el único camino que tenemos a nuestro alcance es la observación, el estudio, el experimento… ¡La Ciencia!, que en definitiva, es la única que nos dirácomo es, y como se comporta la Naturaleza y, si de camino podemos llegar a saber, por qué lo hace así…¡mucho mejor!

emilio silvera

Sep

9

¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

El “principio antrópico”

¿Estaría programada la presencia de los seres vivos inteligentes en el Universo?

Por fuerza la cosmología conduce a cuestiones fronterizas entre ciencia experimental, filosofía y religión. No es solo el caso de los sabios antiguos. También los físicos de hoy se plantean preguntas de esa clase, sobre todo a propósito del llamado “principio antrópico”. A partir de los conocimientos actuales, este principio señala que las leyes y magnitudes físicas fundamentales parecen cuidadosamente afinadas para que la formación y el desarrollo del universo pudieran dar lugar a la vida en la Tierra y en otros planetas idóneos para acogerla.

El “Principio Copernicano”, invocado frecuentemente en la Cosmología moderna, insiste en la homogeneidad del Universo, negando cualquier primacía de posición o propiedades asociadas con la existencia humana. En cualquier parte del Universo podrán estar presentes los seres vivos.

El “Principio Copernicano” como habréis deducido ya, toma su nombre de la propuesta de Copérnico (ya anteriormente formulada por Aristarco) de desplazar a la Tierra de la posición central ocupada en el sistema de Tolomeo, aunque tal centralidad se debiese a la falta de paralaje estelar y no a una sobrevaloración de nuestra existencia en el planeta.

El paso siguiente lo dio Shapley hace un siglo, al mostrar que tampoco el Sol ocupa el centro de la Via Láctea. Finalmente, el Universo “finito pero ilimitado” de Einstein niega la posibilidad de encontrar un centro en su volumen tridimensional, y afirma la equivalencia de posición de todos los puntos del espacio. No tiene sentido preguntar dónde estamos en el continuo expandirse de un Universo que contiene probablemente más de 100.000 millones de galaxias, y que vuelve a la insignificancia aun la majestuosa estructura de la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica.

Sin embargo, a partir de la década de los años 30, se da una reacción interesante, que afirma, cada vez con argumentos más fuertes y detallados, que el Hombre está en un tiempo y un lugar atípicos y privilegiados en muchos respectos, que obligan a preguntarnos si nuestra existencia está ligada en un modo especial a características muy poco comunes en el Universo. Esta pregunta adquiere un significado especial al considerar las consecuencias previsibles (según las leyes físicas) de cualquier alteración en las condiciones iniciales del Universo. Con un eco de las palabras de Einstein: ¿tuvo Dios alguna alternativa al crear?. No solamente debemos dar razón de que el Universo exista, sino de que exista de tal manera y con tales propiedades que la vida inteligente puede desarrollarse en él. Tal es la razón de que se formule el Principio Antrópico, en que el Hombre (entendido en el sentido filosófico de “animal racional”, independientemente de su hábitat y su morfología corporal) aparece como condición determinante de que el Universo sea como es.

No hemos logrado ese contacto pero…llegará

Las primeras sugerencias de una conexión entre vida inteligente y las propiedades del Universo en su momento actual aparecen en las relaciones adimensionales hechas notar por Eddington: la razón de intensidad entre fuerza electromagnética y fuerza gravitatoria entre dos electrones, entre la edad del Universo y el tiempo en que la luz cruza el diámetro clásico de un electrón, entre el radio del Universo observable y el tamaño de una partícula subatómica, nos da cifras del orden de 10 elevado a la potencia 40. El número de partículas nucleares en todo el cosmos se estima como el cuadrado de ese mismo número. ¿Son éstas coincidencias pueriles o esconden un significado profundo?. La hipótesis de los grandes números sugiere que el Hombre solamente puede existir en un lugar y momento determinado, cuando tales coincidencias se dan, aunque nadue hasta el momento ha podido dar una explicación de estas relaciones.

Arthur Eddintong

Una versión más especulativa, el principio antrópico fuerte, asegura que las leyes de la física deben tener propiedades que permitan evolucionar la vida. La implicación de que el universo fue de alguna manera diseñado para hacer posible de la vida humana hace que el principio antrópico fuerte sea muy controvertido, ya que nos quiere adentrar en dominios divinos que, en realidad, es un ámbito incompatible con la certeza comprobada de los hechos a que se atiene la ciencia, que recorre senderos muy dispares de los que están presentes en la fe.

Es decir, estamos ante el problema del ajuste fino que significa que las las constantes fundamentales de un modelo físico para el universo deben ser ajustados de forma precisa para permitir la existencia de vida. Sobre estas constantes fundamentales no hay nada en la teoría que nos indique que deban tomar esos valores que toman. Podemos fijarlas de acuerdo con las observaciones, pero esto supone fijarlas de entre un rango de valores colosal. Esto da la impresión de cierta arbitrariedad y sugiere que el universo podría ser una realización improbable entre tal rango de valores. He ahí el problema.

El principio antrópico nos invita al juego mental de probar a “cambiar” las constantes de la naturaleza y entrar en el juego virtual de ¿qué hubiera pasado si…? Ya hemos hablado aquí muchas otras veces de lo que pasaría si el valor de las constantes fueran diferentes.

¿Viviríamos en un mundo de revés?

Especulamos con lo que podría haber sucedido si algunos sucesos no hubieran ocurrido de tal o cual manera para ocurrir de esta otra. ¿Qué hubiera pasado en el planeta Tierra si no aconteciera en el pasado la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios? ¿Habríamos podido estar aquí hoy nosotros? ¿Fue ese cataclismo una bendición para nosotros y nos quitó de encima a unos terribles rivales?

Fantasean con lo que pudo ser…. Es un ejercicio bastante habitual; sólo tenemos que cambiar la realidad de la historia o de los sucesos verdaderos para pretender fabricar un presente distinto. Cambiar el futuro puede resultar más fácil, nadie lo conoce y no pueden rebatirlo con certeza. ¿Quién sabe lo que pasará mañana?

¿Serán ellos y no nosotros los que dominen el futuro?

Siempre estamos imaginando el futuro que vendrá. Los hombres tratan de diseñarlo pero, finalmente, será el Universo el que tome la última palabra de lo que deba ser. Por mucho que nosotros nos empeñemos, las estructuras del Universo nunca podrán ser cinceladas por nuestras manos ni por nuestros ingenios, sólo las inmensas fuerzas de la Naturaleza puede transformar las estrellas, las galaxias o los mundos…lo demás, por muy bello que pudiera ser, siempre será lo artificial.

Lo que ocurra en la naturaleza del universo está en el destino de la propia naturaleza del cosmos, de las leyes que la rigen y de las fuerzas que gobiernan su mecanismo sometido a principios y energías que, en la mayoría de los casos se pueden escapar a nuestro actual conocimiento.

Lo que le pueda ocurrir a nuestra civilización, además de estar supeditada al destino de nuestro planeta y de nuestro Sol, incluso de nuestro Sistema Solar y de la Galaxia, de alguna manera, también está en manos de los propios individuos que forman esta civilización y que, con sensibilidades distintas y muchas veces dispares, hace impredecibles los acontecimientos que puedan provocar individuos que participan con el poder individual de libre albedrío. Fijaos hoy mismo lo que puede dar de sí esa insensata polémica (que dura ya milenios) entre los palestinos y los israelitas.

Siempre hemos sabido especular con lo que pudo ser o con lo que podrá ser si… Lo que en la mayoría de las veces, es el signo de cómo queremos ocultar nuestra ignorancia. Bien es cierto que sabemos muchas cosas pero, también es cierto que son más numerosas las que no sabemos.

Cuando el Sol agote todo su combustible nuclear, estará acercándose el final de la Tierra como planeta que albergó la vida. Los cambios serán irreversibles, los océanos se evaporarán y sus aguas hirvientes comenzarán a llenar la atmósfera de gases. La Gigante roja engullirá a los planetas Mercurio, Venus y probablemente se quedará muy cerca de la Tierra calcinada y sin vida.

Sabiendo que el destino irremediable de nuestro mundo, el planeta Tierra, es de ser calcinado por una estrella gigante roja en la que se convertirá el Sol cuando agote la fusión de su combustible de hidrógeno, helio, carbono, etc, para que sus capas exteriores de materia exploten y salgan disparadas al espacio exterior, mientras que, el resto de su masa se contraerá hacia su núcleo bajo su propio peso, a merced de la gravedad, convirtiéndose en una estrella enana blanca de enorme densidad y de reducido diámetro. Sabiendo eso, el hombre está poniendo los medios para que, antes de que llegue ese momento (dentro de algunos miles de millones de años), poder escapar y dar el salto hacia otros mundos lejanos que, como la Tierra ahora, reúna las condiciones físicas y químicas, la atmósfera y la temperatura adecuadas para acogernos.

En el inmenso Universo, eso es lo que podría quedar nuestro Sol, una insignificante Nebulosa Planetaria y, la consecuencia de tal transición de fase será, una Tierra sin vida y un Sistema solar de objetos muertos.

Pero el problema no es tan fácil y se extiende a la totalidad del universo que, aunque mucho más tarde, también está abocado a la muerte térmica, el frío absoluto si se expande para siempre como un universo abierto y eterno, o el más horroroso de los infiernos, si estamos en un universo cerrado y finito en el que, un día, la fuerza de gravedad, detendrá la expansión de las galaxias que comenzarán a moverse de nuevo en sentido contrario, acercándose las unas a las otras de manera tal que el universo comenzará, con el paso del tiempo, a calentarse, hasta que finalmente, se junte toda la materia-energía del universo en una enorme bola de fuego de millones de grados de temperatura, el Big Crunch. Eso daría lugar a otro Big Bang, a otro universo. Sin embargo, según los datos de que se dispone hoy, no parece que el Big Crunch pueda suceder.

Un universo replegándose sobre sí mismo…no parece probable

El irreversible final está entre los dos modelos que, de todas las formas que lo miremos, es negativo para la Humanidad (si es que para entonces aún existe). En tal situación, algunos ya piensan en la manera de escapar a tan terrible futuro. Claro que, ahora no podemos saber si finalmente, nuestro Universo se fundirá con otro como consecuencia de la expansión (el otro también se expande hacia nosotros) y, como se fusionan las galaxias, también deben hacerlo los universos. Si eso es así (que no se sabe), quizá todo diera lugar a un nuevo “amanecer” para la Humanidad.

Stephen Hawking ha llegado a la conclusión de que estamos inmersos en un multiuniverso, esto es, que existen infinidad de universos conectados los unos a los otros. Unos tienen constantes de la naturaleza que permiten vida igual o parecida a la nuestra, otros posibilitan formas de vida muy distintas y otros muchos no permiten ninguna clase de vida.

Este sistema de inflación autorreproductora nos viene a decir que cuando el universo se expande (se infla) a su vez, esa burbuja crea otras burbujas que se inflan y a su vez continúan creando otras nuevas más allá de nuestro horizonte visible. Cada burbuja será un nuevo universo, o mini-universo en los que reinarán escenarios diferentes o diferentes constantes y fuerzas.

¿Quién puede saber de lo que seremos capaces mañana?

El posible escenario futuro ha sido explorado y el resultado hallado es que, podrían exisitr otros universos en cada uno de esos universos, puede haber muchas cosas diferentes; pueden terminar con diferentes números de dimensiones espaciales o diferentes constantes y fuerzas de la naturaleza, pudiendo unos albergar la vida y otros no. ¡Qué locura!

El reto que queda para los cosmólogos es calcular las probabilidades de que emerjan diferenta universos a partir de esta complejidad inflacionaria ¿Son comunes o raros los universos como el nuestro? Existen, como para todos los problemas planteados, diversas conjeturas y consideraciones que influyen en la interpretación de cualquier teoría cosmológica futura cuántico-relativista. Hasta que no seamos capaces de exponer una teoría que incluya la relatividad general de Einstein (la gravedad-cosmos) y la mecánica cuántica de Planck (el cuanto-átomo), no será posible contestar a ciertas preguntas.

La teoría de cuerdas tiene un gancho tremendo. Te transporta a un mundo de 11 dimensiones, universos paralelos, y partículas formadas por cuerdecitas casi invisibles vibrando a diferentes frecuencias. Además, te dice que no se trata de analogías sino de la estructura más profunda de la realidad, y que ésta podría ser la teoria final que unificara por fin a toda la física. ¿No estaremos hablando de Filosofía?

Todas las soluciones que buscamos parecen estar situadas en teorías más avanzadas que, al parecer, sólo son posibles en dimensiones superiores, como es el caso de la teoría de supercuerdas situada en 10, 11 ó 26 dimensiones. Allí, si son compatibles la relatividad y la mecánica cuántica, hay espacio más que suficiente para dar cabida a las partículas elementales, las fuerzas gauge de Yang-Mill, el electromagnetismo de Maxwell y, en definitiva, al espacio-tiempo y la materia, la descripción verdadera del universo y de las fuerzas que en él actúan.

Científicamente, la teoría del hiperespacio lleva los nombres de Teoría de Kaluza-Klein y supergravedad. Pero en su formulación más avanzada se denomina Teoría de Supercuerdas, una teoría que desarrolla su potencial en nueve dimensiones espaciales y una de tiempo: diez dimensiones. Así pues, trabajando en dimensiones más altas, esta teoría del hiperespacio puede ser la culminación que conoce dos milenios de investigación científica: la unificación de todas las fuerzas físicas conocidas. Como el Santo Grial de la Física, la “teoría de todo” que esquivó a Einstein que la buscó los últimos 30 años de su vida (sin tener las herramientas matemáticas necesarias para ello).

Es cierto, los mejores siempre han buscado el Santo Grial de la Física. Una Teoría que lo pueda explicar todo, la más completa que, mediante una sencilla ecuación, responda a los misterios del Universo. Claro que tal hazaña, no depende siquiera de la inteligencia del explorador que la busca, es más bien un problema de que las herramientas necesarias (matemáticas) para hallarla, aún no han sido inventadas.

Durante el último medio siglo, los científicos se han sentido intrigados por la aparente diferencia entre las fuerzas básicas que mantienen unido al cosmos: la Gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Los intentos por parte de las mejores mentes del siglo XX para proporcionar una imagen unificadora de todas las fuerzas conocidas han fracasado. Sin embargo, la teoría del hiperespacio permite la posibilidad de explicar todas las fuerzas de la naturaleza y también la aparentemente aleatoria colección de partículas subatómicas, de una forma verdaderamente elegante. En esta teoría del hiperespacio, la “materia” puede verse también como las vibraciones que rizan el tejido del espacio y del tiempo. De ello se sigue la fascinante posibilidad de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los árboles y las montañas a las propias estrellas, no son sino vibraciones del hiperespacio.

Queremos llegar a manejar los mundos, las galaxias, el universo

Antes mencionábamos los universos burbujas nacidos de la inflación y, normalmente, el contacto entre estos universos burbujas es imposible, pero analizando las ecuaciones de Einstein, los cosmólogos han demostrado que podría existir una madeja de agujeros de gusano, o tubos, que conectan estos universos paralelos.

Aunque muchas consecuencias de esta discusión son puramente teóricas, el viaje en el hiperespacio puede proporcionar eventualmente la aplicación más práctica de todas: salvar la vida inteligente, incluso a nosotros mismos, de la muerte de este universo cuando al final llegue el frío o el calor.

Esta nueva teoría de supercuerdas tan prometedora del hiperespacio es un cuerpo bien definido de ecuaciones matemáticas. Podemos calcular la energía exacta necesaria para doblar el espacio y el tiempo o para cerrar agujeros de gusano que unan partes distantes de nuestro universo. Por desgracia, los resultados son desalentadores. La energía requerida excede con mucho cualquier cosa que pueda existir en nuestro planeta. De hecho, la energía es mil billones de veces mayor que la energía de nuestros mayores colisionadores de átomos. Debemos esperar siglos, o quizás milenios, hasta que nuestra civilización desarrolle la capacidad técnica de manipular el espacio-tiempo utilizando la energía infinita que podría proporcionar un agujero negro para de esta forma poder dominar el hiperespacio que, al parecer, es la única posibilidad que tendremos para escapar del lejano fin que se avecina. ¿Que aún tardará mucho? Sí, pero el tiempo es inexorable, la debacle del frío o del fuego llegaría.

¿Doblar el Hiperespacio…? ¡Encontrar la manera de burlar la velocidad de la luz!

No existen dudas al respecto, la tarea es descomunal, imposible para nuestra civilización de hoy, ¿pero y la de mañana?, ¿no habrá vencido todas las barreras? Creo que el hombre es capaz de plasmar en hechos ciertos todos sus pensamientos e ideas, sólo necesita tiempo:

¡El Tiempo! ¿Tendremos mucho por delante? ¿Sabremos aprovecharlo?

emilio silvera

Sep

9

¡La Humanidad! ¡Cuántas historias!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Historia para mirar ~

Clasificado en Historia para mirar ~

Comments (0)

Comments (0)

¡Qué historias!:

GUSTAVUS VASSA, la voz de veinte millones de esclavos.

CHARLES DARWIN, el naturalista que dinamitó el dogma religioso.

HENRY M. STANLEY, el aventurero que le arrancó a África sus secretos.

HERÓDOTO, el viaje como aprendizaje de la tolerancia.

MARCO POLO, el inventario del mercader.

CRISTÓBAL COLÓN, la fiebre del oro.

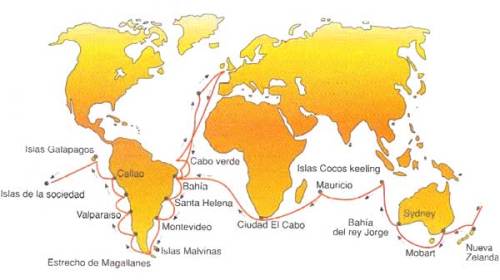

PIGAFETTA, cronista de la primera vuelta al mundo.

Muchos más serían los nombres que podríamos poner aquí en representación de aquellos viajeros, aventureros, comerciantes, o, que simplemente querina descubrir nuevas tierras y conocer a nuevos pueblos para aprender de sus cultiuras. La historia de la Humanidad es la historia de los desplazamientos y de los viajes.

Ningún pueblo ha ocupado desde el principio el territorio en el que hoy se asienta y donde ha colocado sus fronteras. Ninguna gran cultura es producto de una evolución exclusivamente interna. Por el contrario, la historia de la civilización es la del contacto entre unos pueblos y otros. Los avances tecnológicos y sociales se deben, fundamentalmente, a la incorporación de elementos externos con los que se entra en contacto gracias a un viaje. Es imposible imaginar el devenir de la Humanidad si las sociedades no hubieran enviado a sus marinos y exploradores a tomar contacto con otras culturas, bien para comerciar con ellas, bien para conquistarlas e incorporar aquellos elementos nuevos que ayudaban a mejorar su calidad de vida, bien por humana curiosidad y deseo de conocimiento.

De todos aquellos viajes quedaron escritos y relatos

El propósito de las páginas que siguen es presentar algunos derroteros de la Historia de la Humanidad como consecuencia de los contactos entre culturas facilitados por los grandes viajeros: exploradores, comerciantes, científicos, guerreros, visionarios o, con mucha frecuencia, todo a la vez. Aunque la meta es ambiciosa no se presentan listados exhaustivos de todos los aventureros que se echaron el petate al hombro y se lanzaron a la conquista y descubrimiento de nuevos mundos, sino tan sólo de aquéllos que fueron los más afortunados, brillantes o representativos de su época.

Nos dejaron muchas pruebas de sus correrías por el mundo de la cultura

De los griegos, pueblo viajero, y culto, por excelencia, ninguno más significativo que Heródoto, un intelectual de la costa jonia que recorrió casi todo el mundo conocido y dejó un fresco imprescindible para conocer el escenario clásico en su monumental y enciclopédica Historia, redactada en el siglo V a.C.

Los romanos ampliaron su espacio geográfico unificando todos los pueblos ribereños del Mediterráneo bajo su órbita y añadiéndoles la Galia (Francia) y parte de Gran Bretaña, pero su Imperio no rebasó demasiado los límites ya conocidos de antemano y cuando colapsó, en el siglo IV de la era cristiana, los márgenes de su mapamundi no iban mucho más lejos del entrevisto por los griegos.

La expansión del Islam a partir del siglo VII, que unificó política y espiritualmente la ribera sur del Mediterráneo y lo que ahora conocemos como Oriente Medio, dejó en manos de los musulmanes el espacio entre Europa y Extremo Oriente. Dueños de las rutas entre ambos mundos, los grandes viajeros de la Edad Media fueron árabes.

Ninguno como el tangerino Ibn Battuta viajó tanto y ninguno dejó una obra de la magnitud de su rihla (relato de viaje), en la que expone la relación de sus desplazamientos por todo el mundo musulmán, en cuyo recorrido entretejió la historia de su vida y retrató un momento de gran esplendor de la cultura islámica.

Ibn Battuta

Este fue otro gran viajero de la Edad Media fue el árabe Ibn Battuta, que partió de su casa de Tánger en 1.325 con el objetivo, en primera instancia, de Peregrinar a la Meca. No obstante, una vez alcanzada su meta, Ibn Battuta decidió ir más lejos. Viajó a lo largo de la costa oriental de África y llegó luego a Asia Menor, antes de adentrarse en Asia Central en dirección a Afganistán y la India, país en el que fue muy bien recibido (era un cadí), como hombre culto y educado.

Ibn Battuta vivió durante siete años en la India, y como ya le ocurriera a Marco Polo, se convirtió en embajador del gobernante del país, el Sultán de Deli, en cuyo nombre realizó un viaje a China. Durante el camino tuvo muchas aventuras, fue asaltado, robado y abordonado por los bandidos que lo dieron por muerto, pero finalmente consiguió llegar a China en 1.346 o 1.347.

En los puertos chinos, Ibn Battuta encontró a muchos musulmanes, a los que en ningún sentido sorprendió su llegada. Tras regresar a su hogar, el siguiente viaje que realizó fue a España; luego partió para África Occidental y llegó hasta el río Níger, donde una vez más fue bien acogido, en esta ocasión por musulmanes negros. El relato de sus viajes se convirtió en la base de los estudios geográficos, astronómicos y marítimos en los centros de aprendizaje musulmanes de Córdoba y Toledo. Estas tradiciones contribuyeron en forma importante a las ideas que inspiraron los viajes de Colón.

En el año 1666 fallecía en Beijing el jesuita Johann Adam Schall von Bell. Miembro de una saga de misioneros jesuitas que se adentraron en China y entre los que destacó Mateo Ricci. Sus éxitos eran debidos a su interés por la civilización china y a su adaptación a ella.

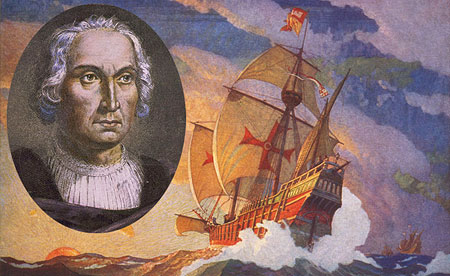

Los cristianos, entretanto, se esforzaban en llegar a China para acceder a sus legendarias riquezas por caminos terrestres de los que oían hablar en los territorios de Tierra Santa ganados por las armas a los musulmanes en las Cruzadas. De ese empeño por salvar la barrera musulmana y comerciar con el otro confín del mundo conocido no hay cronista más representativo y exitoso que el veneciano Marco Polo. A él le tocó despertar la imaginación y la codicia de generaciones de marinos que, como Colón, buscaron rutas para llegar a Asia. Antes de que el genovés descubriera involuntariamente América, los portugueses habían logrado el hito de alcanzar la India rodeando a África para burlar el tapón islámico rodeándolo por mar. Vasco de Gama fue el responsable de esa hazaña, que orientó el expansionismo

portugués por derroteros que dejaron a Castilla las manos libres para avanzar hacia el Oeste en busca del Este. Nadie, sin embargo, como el citado Colón, encarna tanto el espíritu viajero y el éxito, pues a él le tocó descubrir un continente cuya colonización, para bien y para mal, transformó completamente el mundo, su percepción, el desigual reparto de la riqueza en el Globo y la internacionalización definitiva e imparable de la Historia con mayúscula. No en balde, el almirante está considerado por muchos como el hombre más decisivo de la historia de la Humanidad, no tanto por su carácter -pues era ambicioso y despiadado-, como por las consecuencias de su hallazgo, que él fue incapaz de comprender del todo antes de su muerte.

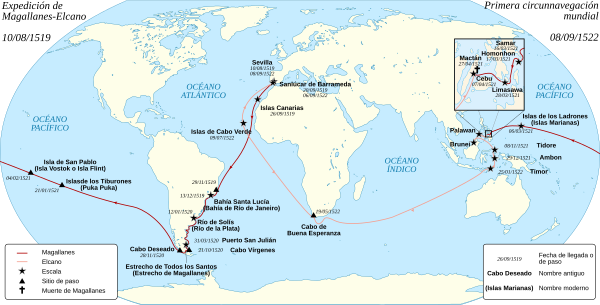

Poco después que él, un portugués, Magallanes, y un español, Elcano, capitanearon la primera expedición que daba la vuelta al mundo. El mapa plano de la Antigüedad, el mundo de Heródoto, con un centro geográfico y una periferia misteriosa y dramática, se curvaba y se convertía en esfera. En un mundo esférico no hay centro, los márgenes se tocan, los monstruos desaparecen de las esquinas del papel, los blancos se cubren de letras y de lugares conocidos.

La Historia se globalizaba por excelencia. Un viajero de la expedición, Pigafetta, escribió de aquel periplo un dramático y bello relato. Hay una excepción en la norma anterior. Un gran espacio permaneció aún durante muchos siglos en blanco, África.

Sin embargo, por paradójico que resulte, los hombres y mujeres más viajeros de los siglos XVI al XIX, ambos incluidos, fueron los africanos. Más de veinte millones de ellos, según los cálculos más optimistas, salieron encadenados de sus hogares para no regresar jamás y cruzaron el Atlántico para ser la mano de obra de las minas y las plantaciones en el Nuevo Mundo. Ni uno de cada cien mil logró dejar el testimonio de sus experiencias y la escasa literatura autobiográfica de esclavos negros estuvo casi siempre dictada por la voz de un blanco, que cuidaba de la corrección política del contenido de la denuncia. Pero hubo un africano excepcional, por su personalidad, por su genio, por su inteligencia y por su suerte.

Fue Olaudah Equiano, un esclavo que tras mil peripecias logró comprar su libertad; se embarcó como marino libremente contratado; escribió la historia de sus viajes, que era la misma que la de su vida, y fue uno de los líderes del movimiento abolicionista en el siglo XVIII. También conocido como Gustavus Vassa, el esclavo negro que conoció las costas de África, las plantaciones de las Antillas, el Sur de Estados Unidos, los icebergs de Groenlandia, la Costa Azul, el carnaval de Oporto y los minaretes de Esmirna antes de hacerse modestamente rico, famoso y respetado en los salones de Londres, es la voz de esos veinte millones de africanos sin voz. Su viaje, que le llevó de las cadenas a la primera fila de la lucha por la libertad, es mucho más importante de lo que reconocen los manuales y la mayoría de las síntesis eurocéntricas de Historia.

Otros viajeros del XVIII —el británico capitán Cook, el francés Bougainville— acabaron de peinar el Pacífico culminando la exploración de Australia y encontrando islas y archipiélagos cuyos pacíficos habitantes contribuyeron a forjar el mito del buen salvaje que tanto influyó en los filósofos de la Ilustración.

En 1831, un buque, el Beagle, partía de Plymouth con un pasajero excepcional a bordo, un joven de 22 años llamado Charles Darwin. En los siguientes cinco años, el biólogo observaría la naturaleza con ojos nuevos y, a base de comparar las variaciones formales en individuos de las mismas especies, llegaría a la decisiva formulación de la teoría de la evolución, que no sólo conmocionó al mundo de las ciencias naturales, sino a la mismísima base de las creencias espirituales. Porque la teoría de la evolución puso en tela de juicio las interpretaciones literales de la Biblia, que se revelaron obsoletas. Un viaje devenía así herramienta trascendental para la propia concepción del hecho mismo de la vida. El África de la que procedía Equiano dejó también de ser un mapa mudo en el siglo XIX. Acabada la trata de negros, que había paralizado el desarrollo del continente al Sur del Sáhara, las potencias europeas decidieron, en un sonrojante alarde de cinismo, ocupar la región para acabar con la esclavitud y llevar a sus oscuros habitantes las luces de la cristiandad.

Descubierto y generalizado el uso de la quinina para combatir la malaria, que había sido el arma biológica de África frente a los invasores, los europeos se lanzaron a explorar el interior del continente en una carrera que tuvo tanto de deportiva y elitista como de imperialista. De todos los grandes exploradores de África, dos obresalen de forma excepcional: el misionero Livingstone y el mercenario Stanley. Pero es el segundo el que mejor encarna al colonizador brutal del momento. Fue un explorador por encargo, que labró un inmenso predio al rey belga Leopoldo II, el Estado libre del Congo, donde se vivió una de las páginas más vergonzosas de la colonización

europea de África negra.

Con Stanley se cierra el ciclo de grandes viajeros cuyas hazañas cambiaron sin lugar a dudas el mundo, no siempre para bien. Estos son los hombres que protagonizan las páginas que siguen. Entre los grandes viajeros hubo también mujeres, pero en menor cantidad y con una mentalidad distinta, menos depredadora y más tolerante. Ellas merecen un libro aparte.

La antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental.

Debemos a los griegos conceptos trascendentales como la filosofía, la oratoria, la política, la democracia y un canon de belleza que no ha perdido vigencia. Ellos fueron los creadores de la cultura urbana, inventores del teatro y sus géneros incombustibles, como la comedia y la tragedia. Su impronta y sus pautas marcaron el mundo de forma definitiva y somos sus eternos deudores. No se debe restar importancia al lado genial de la personalidad del mundo griego pero, sin duda, en su descomunal aportación a la historia de la civilización, influyó decisivamente el espacio físico que los pueblos de habla griega ocuparon, y su carácter viajero.

Los griegos florecieron en una encrucijada cultural enla que confluían influencias procedentes de Egipto, de Mesopotamia, de las colonias fenicias del Mediterráneo y de los contactos de sus naves con los pueblos bárbaros que moraban al Norte, más allá de los confines. Establecidos en una costa recortada y caprichosa, siempre cerca del mar, y sobre centenares de islas, sus navíos llevaron a los griegos a entrar en contacto con otras culturas cuyas creencias, valores y sistemas políticos eran muy diferentes.

Esa exposición prolongada a otros mundos introdujo la semilla que definió la cultura griega y que constituye su mayor legado: la cultura de la duda. Frente a pueblos aislados, como los egipcios —cultura extática por excelencia, encerrada entre el desierto y el mar y asida a las angostas riberas del Nilo—, que permanecieron mirándose el ombligo durante milenios, los griegos sacaron partido de su roce constante con el otro. Partido y una conclusión: que quizás sus creencias pudieran estar erradas. ¿Qué es la filosofía, que nació en la ciudad jonia de Mileto en el siglo VI a.C., sino la puesta en cuestión del mito, del relato religioso que explica el mundo de forma mágica, atribuyéndolo a la voluntad de los dioses? Al apuntar a otras explicaciones distintas para comprender el mundo que las difundidas por los sacerdotes, al cuestionar el mito y al dudar de las apariencias, al apelar a la razón, los griegos estaban sembrando la semilla del progreso. Y no hubieran podido plantar esa semilla si no hubieran entrado en contacto con sistemas de valores alternativos.

La vocación viajera; su espacio geográfico, en un cruce de caminos entre el Imperio persa en Oriente, el mundo egipcio en el Sur y las oportunidades que ofrecía la expansión hacia Occidente son algunas de las explicaciones del éxito de la fórmula griega. Pues bien, quien mejor plasmó por escrito ese relativismo cultural, que resulta ser intelectualmente dinamizador, frente a las culturas estáticas y autocomplacientes, como la egipcia, fue Heródoto, el más exitoso viajero griego de toda la Antigüedad.

La famosa tumba en Halicarnaso, actual ciudad de Bodrum

Nació en la ciudad de Halicarnaso, la actual Bodrum en Turquía, y su vida trascurrió a lo largo del siglo V a.C. del gran siglo de Pericles y del esplendor ateniense. Halicarnaso era una colonia doria en Asia Menor y, en su juventud, Heródoto participó en luchas políticas contra el tirano local que le acabaron empujando al exilio. Su temprana lucha política se reflejó en su obra, tanto en su deseo de conocer como en su defensa política de la democracia, el sistema ideal de gobierno de la polis, una institución que también vivió su edad de oro en ese momento y que es la cuna del concepto moderno de la civilización; de la ciudad como espacio de encuentro; de la asamblea como depositaria de la legitimidad de las leyes; y del diálogo, el debate y la razón como instrumentos para convencer en lugar de cómo armas para vencer.

Se saben pocos detalles de su vida. Desconocemos la fecha exacta de su nacimiento y la de su muere. No se sabe siquiera dónde acabó sus días, aunque se cree que pudo ser en una colonia griega de Sicilia. Su obra sin embargo, es una referencia clave de la cultura universal. Heródoto fue autor de la Historia, “investigación” en griego, un monumental trabajo en nueve libros, en los que describió los conocimientos

que los griegos tenían del mundo y los acontecimientos pasados que ayudaban a comprender su presente.

La obra de Heródoto es paradigma de la curiosidad y su manera de trabajar, exponiendo lo que ha visto personalmente y diferenciándolo de lo que le han contado, le ha hecho pasar a la posteridad como padre de la Historia, pero también del periodismo y como autor del mejor relato de viajes de la Antigüedad, aunque no fuera el único.

No da detalles personales, ni de su vida privada familiar, ni de cómo y con quién viajaba, ni precisa fechas de sus desplazamientos, pero se movería probablemente con grupos de comerciantes griegos que se desplazaban por el mundo conocido. No sólo recorrió las costas de su Jonia natal, en la parte griega de Asia Menor, sino el Mar Negro, las islas de Egeo, la ciudad de Tiro, Mesopotamia —al menos hasta Babilonia—, Egipto y la ciudad de Cirene en el norte de Libia, sin excluir las colonias griegas en el sur de Italia y Sicilia. Como todos los viajeros, no estaba familiarizado con la mayor parte de las lenguas de los extranjeros y dependía de intérpretes locales, a lo que se deben muchas de las inexactitudes que se detectan en su obra.

Es el gran cronista de la Antigüedad, aunque curiosamente ignorara o descartara algunos datos geográficos que los fenicios conocían con mucha anterioridad, como las islas Británicas —a las que los fenicios bautizaron como del estaño—, o del propio océano Atlántico, de cuya existencia duda. En otros casos, sin embargo, aporta datos que nadie había certificado hasta él, como que el Caspio era un mar cerrado cuyas medidas da con bastante aproximación.

Con todos los datos de que disponía, llenó el mapa conocido, pero no pudo superar las dificultades materiales de su tiempo para tener una idea global del conjunto y en su geografía mental coexisten los hechos con los mitos, lo visto con lo supuesto. No se desprende de una visión del mundo como un espacio con tres círculos o niveles: un centro ordenado donde se desarrolla la civilización, el espacio poblado por los griegos; una periferia bárbara, que quiere comprender y asimilar y por la que muestra admiración, y una frontera final exterior, donde todo era posible, hollada por seres mitológicos, situaciones meteorológicas extremas y riquezas deseables, pero casi imposibles de alcanzar. Los nueves volúmenes de su Historia dedican espacio a todos los lugares visitados por él. Lo hacen en función de lo sorprendido e interesado que se muestra ante cada uno de ellos. La mítica ciudad de Babilonia le fascina y deja de ella una descripción muy acertada:

“En Asia hay muchas ciudades realmente grandes, pero la más digna de mención, también la más poderosa, que después de la destrucción de Nínive se convirtió en la capital del país, fue Babilonia”, escribió.

Las ciudades de la antigua Mesopotamia. La ciudad de Babilonia es una de las más occidentales.

Pero fue Egipto el espacio que más le asombró y al que más páginas dedicó en su trabajo. Fue Heródoto quien definió a Egipto, que ocupa el libro segundo de su obra, como “don del Nilo”, una definición que sigue siendo lugar común en la actualidad y que da medida de la importancia de la crecida del gran río para regular el ritmo de vida del país. El mundo egipcio le fascinó sobremanera por su exotismo y su milenaria antigüedad, que empequeñece a los griegos. “Los egipcios dicen de sí mismos que ellos fueron los

que empezaron a aplicar nombres a los doce dioses y que los griegos los tomaron de ellos. Fueron ellos los primeros que dedicaron imágenes, altares y templos a los dioses y también los primeros que grabaron figuras de seres vivientes en la piedra”. En cierto sentido, podemos considerar a Heródoto como autor también de la primera guía turística de Egipto. “Los más religiosos de todos los hombres”, en sus palabras, le deslumbraron por sus costumbres funerarias, por sus creencias religiosas, por los monumentos que erigieron, como las Pirámides o los colosos y por su fauna.

Aquellos aniamles despertaron su curiosidad

Dedica muchas páginas a describir a los hipopótamos, los cocodrilos, los ibis y otros animales extraños. Incluso a los que no ha visto, como el ave fénix: “Yo la he visto solamente en pinturas, pues acude a ellos muy de tarde en tarde, sólo cada quinientos años, según dicen los de Heliópolis…” “Según”, esa es la palabra que le sirve para distanciarse de aquello que no ha visto, sino que le han contado.

Lo que sí vio personalmente fueron las distintas formas de embalsamar los cadáveres. Las describe con certera precisión, con una frescura increíble, cuando relata cómo los

embalsamadores tienen comercios donde muestran modelos madera —algo así como los modernos maniquíes— queles sirven para explicar a los clientes, los deudos del reciénfinado, los modelos de embalsamamiento y los costes decada sistema. Los más seguros y duraderos, con más garantíade eternidad, los más caros, como en cualquier oficio.Con su recurso al “según” o al “me han contado”, Heródoto distingue entre lo visto —los animales, los monumentos, las costumbres— y lo oído —la Historia, el mito— en un ejercicio de honestidad y rigor intelectual ejemplares.

Así, la descripción de Egipto se divide en dos parte y cuando aborda la segunda, advierte: “Hasta aquí he tratado de mi visión personal, de mi parecer y de lo que resulta de mis investigaciones; a partir de ahora expondré la historia de Egipto tal como la he oído.” En el otro confín, los escitas, los pueblos que se extienden al Norte y Este del mar Negro, hacia las llanuras de Asia, despiertan su imaginación y curiosidad casi con la misma intensidad que los egipcios. Pero estos pueblos más atrasados cultural y tecnológicamente no tienen grandes monumentos ni ciudades dignas de tal nombre. Lo que le atrae de ellos son sus costumbres. Sobre todo, las relacionadas con la muerte y los hábitos sexuales. Heródoto conoció también Libia, al menos la ciudad costera de Cirene, pero no viajó hacia el Sur y su descripción del mundo que ocultaban las ardientes arenas es “de oídas” y se limita a enumerar oasis mal localizados.

La principal lección de Heródoto no es, sin embargo, la precisión geográfica, sino su apertura de mente. A base de comparar los valores de unos y otros pueblos visitados, las dispares creencias de las culturas que pueblan el mundo conocido, llega a una actitud relativista, y por tanto tolerante y no excluyente. El viaje, en sus manos, es un instrumento de conocimiento, de perfeccionamiento interior, de investigación para comprendernos a nosotros mismos, a través de las diferencias que mantenemos con otros, y de ampliar miras. El viaje es un arma contra la intransigencia y un tributo a la tolerancia. Ello hace de Heródoto un brillante exponente del mundo clásico y convierte a su obra en un hito, pues el suyo es el primer texto que muestra el valor del viaje como herramienta de reflexión social y, por lo tanto, instrumento para modelar voluntariamente la Historia.

Tenía Herodoto una gran imaginación y, se tomaba licencias…

Ese empeño participativo, ese intento de escribir para transformar la realidad, es el arranque confeso de su trabajo. Éstas son las primeras líneas de su Historia: “En lo que sigue, Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus investigaciones para evitar que, con el tiempo, caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres…” No fue el único viajero griego que dejó testimonio escrito de sus desplazamientos, no fue el único viajero griego que hizo lo que podemos llamar simplificadamente literatura de viaje, como hemos señalado. Unos lo habían hecho antes que él, Escílax de Carianda recorrió las costas del Índico y Aristeas de Proconeso se había asomado a las brumas del Norte. Otros lo hicieron después, como el marsellés Piteas, que circunnavegó las islas británicas, llegó a la mítica Tule, probablemente en la actual Noruega, y bordeó las costas de Germania.

Pero en lo esencial, con el añadido del Mediterráneo occidental, el mundo de Heródoto, el mundo ribereño del mare nostrum, como lo bautizarían los romanos, es el escenario en que se va a dilucidar la historia de Occidente durante los siglos siguientes, cuyo gran protagonista político es el Imperio romano.

No fueron los romanos grandes exploradores, aunque sí muy viajeros. Pero no hay entre ellos un Heródoto. Su mundo consolidó un espacio unificado políticamente entorno al Mediterráneo, cuyo límite al Norte fueron los ríos Rhin y Danubio y los bosques de Germania; al Oeste, el Atlántico, infranqueable para la navegación de la época; al Sur, el desierto del Sáhara, que aislaba la franja colonizada y romanizada del África negra; al Este, los partos en Mesopotamia y Persia, les taponaban el paso a la India y China, aunque hubo relaciones comerciales con el Decán, como atestiguan las monedas romanas halladas allí y aún cabe la posibilidad de que marinos romanos llegaran a China, si se han de creer crónicas chinas que mencionan la llegada de emisarios del emperador An-Tun, que algunos historiadores sostienen que se trataba de Antonino.

Pero en lo esencial, con las salvedades hechas, el mundo de Heródoto es el escenario geográfico que se mantiene conocido sin ampliaciones significativas hasta el fin del Imperio romano, casi mil años después. Cuando los bárbaros desbordaron el limes, la frontera romana, y se adueñaron del Imperio, la representación del mundo seguía siendo básicamente la misma: un centro ordenado en torno al Mediterráneo, un segundo círculo habitado por pueblos bárbaros y una periferia salvaje, extrema, temible y poblada de seres fantásticos y monstruosos. Hasta que, en la Baja Edad Media, algunos viajeros cristianos lograron llegar a China atravesando el corazón de Asia, los europeos tendrían poco que añadir a esta imagen.

Publicado por emilio silvera para el deleite y el saber de todos los que curiosos, se asomen por aqui.

Para leer más:

• Heródoto: Historia (edición de Manuel Balasch), Cátedra, Madrid, 1999.

• F. Javier Gómez Espelosín: El descubrimiento del mundo. Geografía y

viajeros en la antigua Grecia, Madrid, Akal, 2000.

• R. Kapuscinski: Viajes con Heródoto, Barcelona, Anagrama, 2006.

Sep

9

Todo, cuando lo llegamos a conocer, tiene su historia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astrofísica ~

Clasificado en Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

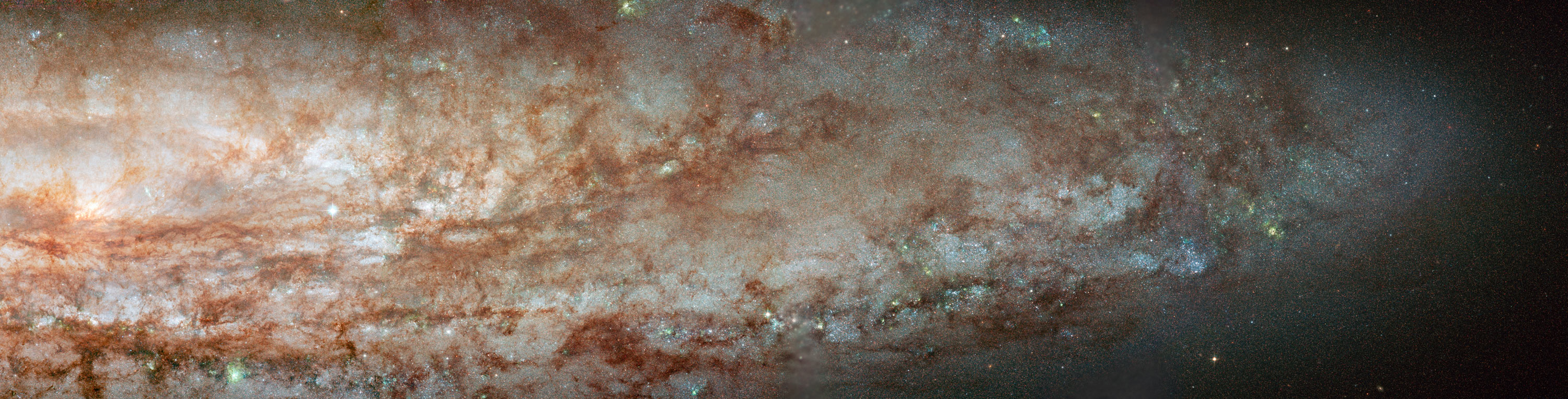

“Alnitak, Alnilam, y Mintaka son las brillantes estrellas azuladas de este a oeste (de izquierda a derecha) a lo largo de la diagonal de esta maravillosa vista cósmica. Por otro nombre conocidas como el Cinturón de Orión, estas tres estrellas azules supergigantes son mucho más calientes y masivas que el sol.

Nacidas de las bien estudiadas nubes interestelares de Orión, se encuentran a unos 1.500 años luz. De hecho, las nubes de gas y polvo que vagan por esta región son de lo más enigmático, y algunas tienen formas sorprendentemente familiares, incluyendo la oscura nebulosa Cabeza de Caballo y la nebulosa Llama, cerca de Alnitak, abajo a la izquierda.

La famosa nebulosa Orión misma se extiende al fondo de este campo de estrellas que abarca unos impresionantes 4,4 x 3,5 grados del cielo.

La imagen en color fue realizada a partir de placas fotográficas en blanco y negro digitalizadas, grabadas a través de filtros astronómicos rojos y azules, con un canal verde sintetizado por ordenador. Las placas fueron tomadas usando el telescopio Samuel Oschin, un instrumento de observación de campo amplio en el observatorio Palomar, entre 1987 y 1991.”

La Nubulosa de Orión, se podría decir que es “nuestra Nebulosa”, la que está en nuestro Barrio, en las cercanías de casa

Fuente: Astronomía Picture of The Day

Totales: 84.971.463

Totales: 84.971.463 Conectados: 63

Conectados: 63