Sep

26

Todo es Universo… ¡También nosotros!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (2)

Comments (2)

Recordemos la Misión Cassini Huygens

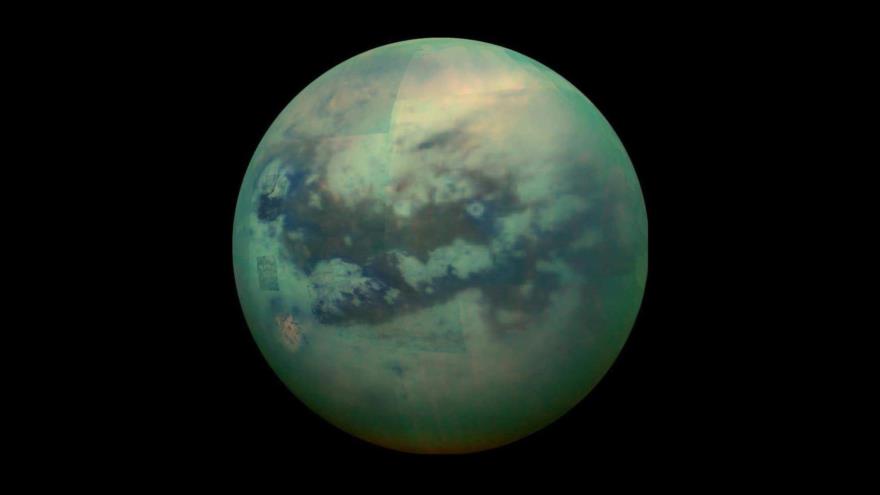

la Luna Titan captada por la Huygens con atmósfera como la de la Tierra hace millones de años, océanos de metano, y, características que, en el futuro, podríann ser idóneas para la vida.

Sobrevuelos a Venus, la Tierra y Júpiter investigando Saturno y sus lunas. Ha sido una de las misiones espaciales más rentable hasta el momento.

La masa de la sonda Cassini es tan grande que no fue posible emplear un vehículo de lanzamiento que la dirigiese directamente a Saturno. Para alcanzar este planeta fueron necesarias cuatro asistencias gravitacionales; de esta forma, Cassini empleó una trayectoria interplanetaria que la llevaría a Venus en dos ocasiones, posteriormente hacia la Tierra y después hacia Júpiter. Después de sobrevolar Venus en dos ocasiones a una altitud de 284 Km, el 26 de abril de 1998 y a 600 Km, el 24 de junio de 1999, el vehículo se aproximó a la Tierra, acercándose a 1171 Km de su superficie el 18 de agosto de 1999. Gracias a estas tres asistencias gravitacionales, Cassini adquirió el momento suficiente para dirigirse al Sistema Solar externo. La cuarta y última asistencia se llevaría a cabo en Júpiter, el 30 de diciembre de 2000, sobrevolándolo a una distancia de 9.723.890 Km, e impulsándose hacia Saturno.

La masa de la sonda Cassini es tan grande que no fue posible emplear un vehículo de lanzamiento que la dirigiese directamente a Saturno. Para alcanzar este planeta fueron necesarias cuatro asistencias gravitacionales; de esta forma, Cassini empleó una trayectoria interplanetaria que la llevaría a Venus en dos ocasiones, posteriormente hacia la Tierra y después hacia Júpiter. Después de sobrevolar Venus en dos ocasiones a una altitud de 284 Km, el 26 de abril de 1998 y a 600 Km, el 24 de junio de 1999, el vehículo se aproximó a la Tierra, acercándose a 1171 Km de su superficie el 18 de agosto de 1999. Gracias a estas tres asistencias gravitacionales, Cassini adquirió el momento suficiente para dirigirse al Sistema Solar externo. La cuarta y última asistencia se llevaría a cabo en Júpiter, el 30 de diciembre de 2000, sobrevolándolo a una distancia de 9.723.890 Km, e impulsándose hacia Saturno.

¿Que es el núcleo atómico?

El propio Rutherford empezó a vislumbrar la respuesta a la pregunta que arriba hacemos. Entre 1.906 y 1.908 (hace más de un siglo) realizó constantes experimentos disparando partículas alfa contra una lámina sutil de metal (como oro o platino), para analizar sus átomos. La mayor parte de los proyectiles atravesaron la barrera sin desviarse (como balas a través de las hojas de un árbol), pero no todos. Algunas de aquellas partículas no aparecían por ninguna parte, parecían que chocaban con algo sólido… ¿Qué sería?

Pero centrémonos en el trabajo que aquí se expone que se anuncia arriba como: Todo es Universo… ¡También nosotros!

El Universo lo es todo. El Espacio y el Tiempo, la Materia y las fuerzas que con ella interaccionan, las Constantes de la Naturaleza y todo ello, implica una serie de cuestiones de una complejidad inmensa que aún, no hemos podido resolver. La cantidad de teorías, de modelos, de experimentos y de posibilidades que están en marcha en los distintos campos del saber, son enormes, y, finalmente, todas deberán ser unidas en un solo y complementado conocimiento que nos lleve a ese entendimiento profundo de nuestro Universo como un todo que es, lo que podremos ver, trás unir las piezas del rompecabezas con el que ahora estamos trabajando al dilucidar parcelas de esa inmensidad que no podemos abarcar con la vista y menos con el conocimiento, sólo la imaginación se acerca a ese todo que pretendemos construir.

No podemos tener una imagen del Universo completo, es demasiado grande para que eso sea posible y sólo, pequeñas regiones del mismo podemos captar con nuestros telescopios que nos enseñan regiones más o menos lejanas del inmenso Cosmos. En cualquier parte que podamos mirar y observar, nos daremos cuenta de que las cosas que allí puedan pasar, son las mismas que pasan en otros lugares, toda vez que, el Universo se rige por leyes que actúan en todas partes de la misma manera. Muchos, desde hace mucho tiempo, pensaron en todas esas cuestiones.

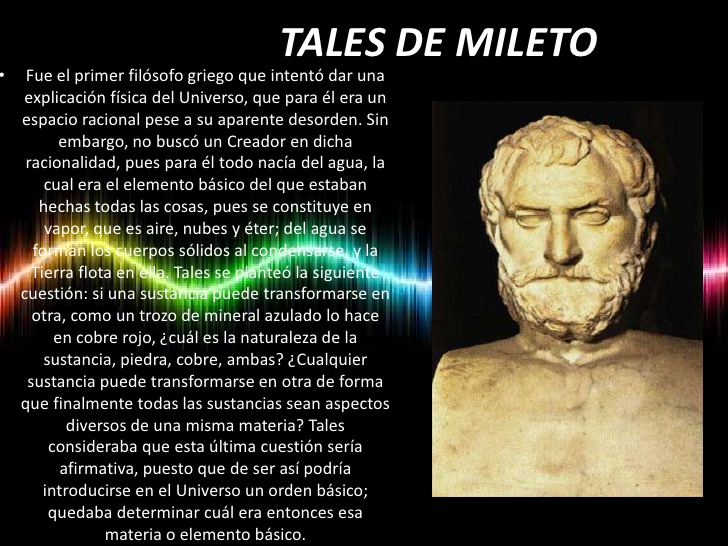

Tales nació en la ciudad de Mileto en el año 639 a. de C. Fue el primero de los 7 sabios de Grecia y era matemático, geógrafo, pensador, astrónomo y astrólogo. Hijo de Examio y Cleóbula. Se marchó a Egipto para formarse con los sacerdotes del faraón en Geometría, astrología y física, allí aprendió cosas tan útiles como medir las pirámides por la longitud de la sombra. Era experto en astrosofía (algo que unía astronomía con filosofía) y que le daba el título de erudito en el más alto nivel. Se cuenta de él que, un día caminaba, de noche, observando las estrellas y cayó en un socabón que había en el suelo. Él fue el primero en dar al Agua la importancia que tiene para la vida.

Hoy trataré de dejar aquí una insignificante brizna de toda esa búsqueda, desesperada, por ese saber incansablemente perseguido por la especie humana que,deseosa de conocer todos aquellos misterios encerrados dentro de esa burbuja que llamamos Universo, no ha dejado, desde que Tales de Mileto desterró la mitología para emplear la lógica, de buscar el por qué del mundo, de los cielos y, en fin, de la Naturaleza. Claro que, desde aquel entonces hasta ahora, mucho es lo que nuestra curiosidad nos ha podido dar de ese saber que buscamos y del que no todos, hanestado siempre seguros de lograr.

Por ejemplo:

No olvidemos que, en el siglo XIX, algunos científicos declararon que la composición de las estrellas estaría siempre fuera del alcance del experimento, y, que la única manera que tendríamos de conocerlas sería la de mirar al cielo y verlas allí, inalcanzables como puntos de luz brillantes y lejanos en la oscuridad del vacío del cosmos.Sin embargo, podemos decir hoy, finalizando la segunda década del siglo XXI, , que no solo podemos saber la composición de las estrellas, sino también como nacen, “viven” y mueren, las distancias que las separan de nosotros y un sin fin de datos más que el estudio y la investigación nos ha posibilitado descubrir.

Las estrellas del cielo, ¡tan lejanas! ¡tan misteriosas! que en las noches oscuras nos envían guiños de complicidad, como si trataran de decirnos alguna cosa, como si nos estuvieran llamando. Fue tanto el misterio que en nuestras mentes sembraron las estrellas que, no hemos parado ni un momento por saber, no sólo de qué estaban hechas, sino como surgen a la vida, como se desarrollan sus mecanismos, como mueren y en qué se convierten después. Sabemos que las estrellas son importantes en nuestras vidas hasta el punto de que, sin ellas, no podríamos estar aquí. Una de ellas, a la que llamamos Sol, nos envía su luz y su calor haciendo posible la vida en el planeta Tierra, otra antes que el Sol, hace seguramente muchos miles de millones de años, regó el espacio con su materia estelar y, pasado el tiempo, se condenso (ayudada por la Fuerza de Gravedad) en lo que hoy conocemos como el Sistema Solar.

Nada más cierto que lo que quiere simbolizar esa enorme imagen del Pensador. Es un fiel reflejo de lo que, a través de los tiempos, ha sido el SER Humano. Nunca hemos dejado ni dejaremos de pensar, en ello está nuestro futuro. A las pruebas de la Historia me remito.

Particularmente creo que el ser humano es capaz de realizar todo aquello en lo que piensa dentro de unos limites racionales.Podremos, en un futuro no muy lejano, alargar de manera considerable la media de vida.Podremos colonizar otros planetas (terraformarlos) y explotar recurso mineros en las lunas de nuestro sistema solar (las grandes compañias petroleras estarían encantadas en Titán), los turistas irán al planeta Marte o a las lunas Ganímedes o Europa.Los transportes de hoy serán reliquias del pasado y nos trasladaremos mediantes sistemas de transportes aéreos más limpios, rápidos y exentos de colisiones, sus modernos censores lo impedirán.Tendremos computadoras de cifrado cuántico que harán más seguras las comunicaciones y el intercambio de datos será realmente el de la velocidad de c, y así en todos los campos del saber humano.

En el nombre “Internet del Futuro” se asocian una serie de conceptos y tecnologías que abarcan desde la infraestructura de red, dispositivos e interfaces, software y aplicaciones que compondrán el que en unos años conformará el panorama de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Entre estos temas, aparece la red de redes de gran velocidad y llegando a todas partes, mediante nuevos dispositivos, con nuevas formas de interaccionar con el mundo digital, acceso fácil e inteligente los diferentes tipos de contenidos con mención especial a 3D, y todo ello soportado por innovadores modelos de negocio adaptados a este nuevo panorama.

A los jóvenes no hay que convencerles de que Internet es imprescindible. El futuro para ellos es ya hoy. Una reciente encuesta pone de relieve la enorme vocación juvenil de tomar la red como bandera generacional. De hecho ellos, los jóvenes lo van a construir y modelar a su gusto y, probablemente, el Internet del futuro poco se parecerá al Internet que conocemos hoy. Alguien ha dicho: “Hoy, Internet está en su Prehistoria”. Lleva toda la razón

Estamos inmersos en un avance exponencial, imparable.

Se podría decir que, gracias a los Aceleradores de Partículas, podemos jugar con los átomos para mirar en su interior y saber, de qué está hecha la Materia que nos confroma a nosotros, a las estrellas y a los mundos de las galaxias del Universo.

Otro ejemplo de una idea “inverificable” la tenemos en la existencia del átomo.En el siglo XIX, la hipótesis atómica se reveló como el paso decisivo en la comprensión de las leyes de la química y la termodinámica.Sin embargo, muchos físicos se negaban a creer que los átomos existieran realmente, los aceptaban como un concepto o herramienta matemática para operar en su trabajo que, por accidente, daba la descripción correcta del mundo.Hoy somos todavía incapaces de tomar imágenes directas del átomo debido al principio de incertidumbre de Heisemberg, aunque ahora existen métodos indirectos.En 1.905, Einstein proporcionó la evidencia más convincente, aunque indirecta, de la existencia de átomos cuando demostró que el movimiento browniano (es decir, el movimiento aleatorio de partículas de polvo suspendidas en un líquido) puede ser explicado como colisiones aleatorias entre las partículas y los átomos del líquido.

Ejemplo en el que se observa la variación de los valores de la dimensión de masa y de la dimensión del contorno calculada por el método del compás en los siguientes DLA.

Otra posibilidad de crecimiento DLA es el vertical. Las partículas se lanzan desde lo alto y las partículas fijas se sitúan en el fondo del recipiente. Se puede observar en la siguiente figura como cuando una formación sobresale, las de sus lados dejan de crecer. Esto es debido a que las más grandes absorben los recursos de las más pequeñas e impiden su crecimiento, fenómeno que se da en la naturaleza cuando un árbol grande impide que crezcan los que están a su alrededor quitándoles los recursos de luz, agua…

Por analogía, podríamos esperar la confirmación experimental de la física de la décima dimensión utilizando métodos indirectos que aún ni se han inventado o descubierto.En lugar de fotografiar el objeto que deseamos, quizá nos conformaríamos, de momento, con fotografiar la “sombra” del mismo.

Bueno, con la imagen de la sombra podemos tener una idea, bastante acertada de la imagen original, el movimiento lo delata. Lo curioso del caso es que, si la miras, fijamente, comenzará a dar vueltas hacia el lado contrario.

También la existencia de los neutrinos, propuestos por Wolfgang Pauli en 1.930, para dar cuenta de la energía perdida en ciertos experimentos sobre radiactividad que parecían violar la conservación de la materia y la energía, también digo, era inverificable (en aquel momento).Pauli comprendió que los neutrinos serían casi imposibles de observar experimentalmente, porque interaccionarían muy débilmente y, por consiguiente muy raramente con la materia.La materia, toda la materia, si profundizamos en ella a niveles microscópicos, podremos comprobar el hecho de que, en un 99% está constituida de espacios vacíos y, siendo así, los neutrinos pueden atravesarla sin rozar siquiera sus átomos, de hecho, pueden atravesar la Tierra como si ni siquiera existiera y, al mismo tiempo, también nosotros somos atravesados continuamente por billones de neutrinos emitidos por el sol, incluso por la noche.

Unos quieren pesar planetas y otros neutrinos pero, todos quieren saber sobre los misterios del Universo

Hablando de neutrinos recuerdo cuando el experimento Opera de los neutrinos pusiera en tela de juicio la teoría de Einstein, la medición de la luz proveniente de las galaxias confirmaron por primera vez a escala cósmica la teoría de la relatividad del genio físico.Sin embargo, no en una, sino en varias ocasiones han querido quitarle al bueno de Einstein el honor de haber marcado el límite de velocidad en nuestro Universo

Pauli admitió: ”He cometido el pecado más grave, he predicho la existencia de una partícula que nunca puede ser observada”. Él predijo la existencia del neutrino para explicar “la masa perdida” en procesos de desintegración.

Pero incluso Pauli, con todos sus enormes conocimientos, se equivocaba, y el neutrino ha sido comprobado mediante distintos métodos que no dejan dudas de su existencia. Incluso producimos regularmente haces de neutrinos en colisionadores de átomos, realizamos experimentos con los neutrinosemitidos por reactores nucleares y, detectamos su presencia en enormes depósitos de agua pesada colocados en profundas minas abandonadas en las entrañas de la Tierra. Cuando una espectacular supernova de iluminó en el cielo del hemisferio sur en 1.987, los físicos registraron una ráfaga de neutrinos que atravesaron sus detectores situados, precisamente, en profundas minas.

El Enorme recipiente lleno de agua pesada (SNOLSB), delatará a los neutrinos que lo atraviesen.

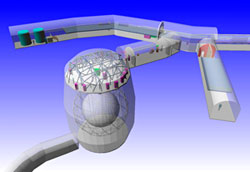

Dentro de una antigua mina de Sudbury (Ontario, Canadá) está ubicado el complejo de investigación astrofísica SNOLAB. Una de sus instalaciones es el Observatorio de Neutrinos (ONS, en la imagen). Los neutrinos son partículas subatómicas con una masa tan ínfima —se ha calculado que menos de una milmillonésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno— que pueden atravesar la materia ordinaria sin apenas perturbarla. La materia está “compuesta” en su mayor parte de vacío aunque nuestros ojos y nuestro cerebro (en primera instancia) no lo interpreten así.

Para evitar la interferencia de otras partículas cósmicas este peculiar observatorio no está situado en la superfície, sino nada menos que a dos kilómetros de profundidad en el interior de la corteza terrestre. La instalación ONS es básicamente un “cazador de neutrinos” capaz de detectar estas partículas producidas por las reacciones de fusión en el interior Sol y así poder analizar la composición del núcleo de nuestra estrella. La cubierta acrílica del ONS contiene un kilotón (1.000 toneladas) de agua pesada (D2O) que al reaccionar con los neutrinos hacen que se produzcan unos azulados destellos de radiación o luz Cherenkov, llamada así en honor del destacado miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética Pável Alekséyevich Cherenkov (1904-1990), Premio Nobel de Física de 1958 por el descubrimiento e interpretación de este fenómeno. El primer detector orbital de partículas de estas características —Detector Cherenkov— fue uno de los equipos científicos instalados en el satélite Sputnik-3, lanzado por la URSS el mismo año en que Cherenkov recibiera el Nobel.

Si hablamos de la masa de Planck, lo hacemos de la masa de una partícula cuya longitud de onda Compton es igual a la Longitud de Planck, está dada por la ecuación de arriba, donde tenemos la constante de Planck racionalizada (la h cortada con ese palito arriba), c que es la velocidad de la luz y G la constante gravitacional, la descripción de una partícula elemental de esta masa.o partículas que interacionan con energías por partículas equivalentes a ellas a través de E = mc2, requiere una teoría cuántica de la Gravedad. Como la masa de Planck es del orden de 10-8 kg (equivalente a una energía de 1019 GeV) y, por ejemplo, la masa del protón es del ordende 10-27 Kg y las mayores energías alcanzables en nuestros aceleradores de partículas actuales son de un orden (aún pequeño) los efectos de gravitación cuántica no aparecen en los laboratorios de física de partículas. Sin embargo, en el universo primitivo se cree quen las partículas tenían ejnergías del orden de la energía de Planck (representada en la ecuación de abajo) que sería la energía necesaria para llegar hasta las cuerdas.

![[energia_de_Planck.png]](http://4.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/SoRBCBYB-xI/AAAAAAAAG4Y/xVWzNgLGads/s1600/energia_de_Planck.png)

Echando una larga mirada a la historia de la ciencia, creo que existen motivos para un moderado optimismo. Witten está convencido de que la ciencia sería algún día capaz de sondear hasta las energías de Planck.

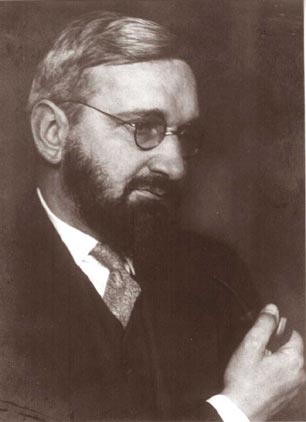

E. Witten, padre de la versión más avanzada de la teoría de supercuerdas, la teoría M, dice:

“No siempre es tan fácil decir cuáles son las preguntas fáciles y cuáles las difíciles.En el S.XIX, la pregunta de por qué el agua hierve a 100 grados era desesperadamente inaccesible.Si usted hubiera dicho a un físico del siglo XIX que hacia elS. XX sería capaz de calcularlo, le habría parecido un cuento de hadas…. La teoría cuántica de campos es tan difícil que nadie la creyó completamente durante veinticinco años.”

Lo mismo que otros muchos, no creo que tengamos que esperar un siglo antes de que nuestro ingenio y nuestras máquinas puedan sondear de manera indirecta la décima dimensión, alguien sabrá, durante ese periodo de tiempo, resolver esa teoría de campos de cuerdas o alguna otra formula no perturbativa.El problema es teórico, no experimental.Necesitamos alguien con el ingenio y la inteligencia necesaria (además de un enorme índice de observación), para saber “ver” lo que probablemente tenemos ante nuestras narices, utilizando para ello todos los datos e indicios existentes de gente como Einstein, Kaluza y Klein, Veneziano y Suzuki, el cuarteto de cuerdas de Princeton, Michio Kaku, Witten…, y tantos otros.

Suponiendo que algún físico brillante resuelva la teoría de campos de cuerdas y derive las propiedades conocidas de nuestro Universo, sigue existiendo el problema practico de cuándo seríamos capaces de aprovechar el poder de la teoría del hiperespacio.Existen dos posibilidades:

- Esperar que nuestra civilización alcance la capacidad para dominar energías millones de veces mayores que las de hoy.

- Encontrar civilizaciones extraterrestres que, más avanzadas, hayan dominado el arte de manipular el Hiperespacio.

Pero, si no son como esta…¡Mejor!

Antes de que Edison (robara las ideas de Tesla) y con sus otros colaboradores aprovecharan los descubrimientos de Faraday y las ecuaciones de Maxwell, sobre la electricidad y el magnetismo, para explotarlos de manera práctica, pasaron unos setenta años.

La civilización moderna depende crucialmente del aprovechamiento de esta fuerza.La fuerza nuclear fue descubierta casi con el cambio de siglo, pasó todo el siglo XX y estamos en la primera década del XXI, han pasado 100 años, y, sin embargo, todavía no tenemos medios de aprovecharla con éxito en reactores de fusión, la energía limpia que produce el Sol.

El próximo paso, el aprovechar la potencia de la teoría de campo unificado, requiere un salto mucho mayor en nuestra tecnología, aunque sea un salto que probablemente tendrá implicaciones muchísimo más importantes.

El problema reside en que obligamos a la teoría de supercuerdas a responder preguntas sobre energías cotidianas, cuando su “ámbito natural” está en la energía de Planck.Energía que sólo fue liberada en el propio instante de la creación.Es decir, la teoría de supercuerdas es una teoría de la propia creación, así nos puede explicar todas las partículas y la materia, las fuerzas fundamentales y el espacio-tiempo, es decir, es la teoría del propio Universo.

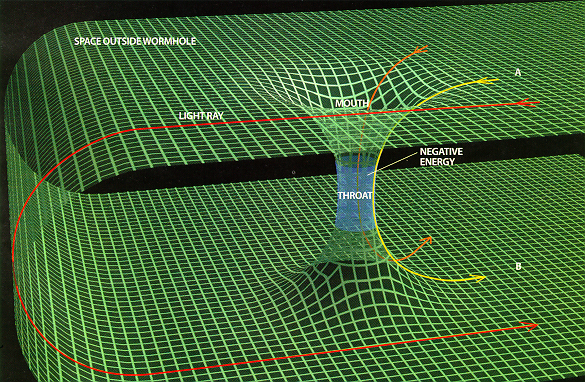

El dolor de cabezas que nos causa pensar en el espacio-tiempo y en el cómo podemos desplazarnos por él a grandes distancias de tiempo y también de espacio. ¿Se conseguirá alguna vez? ¿Será cierto que existen los Agujeros de Gusano? ¿Podremos alguna vez construir naves que surquen el Hiperespacio hacia otras galaxias y otros mundos?

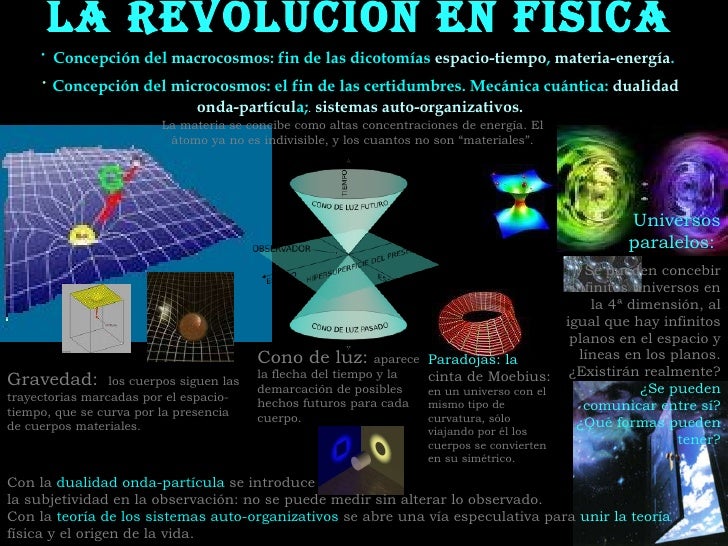

Durante estos comentarios, frecuentemente he reseñado la palabra “espacio-tiempo” refiriéndome a una geometría que incluye las tres dimensiones espaciales y una cuarta dimensión temporal.En la física newtoniana, el espacio y el tiempo se consideraban como entidades separadas y el que los sucesos fueran simultáneos o no era una materia que se consideraba como obvia para cualquier observador capacitado.

En el concepto de Einstein del universo físico, basado en el sistema de geometría inventada por H. Minkowski (1864-1909), el espacio y el tiempo estaban considerados como enlazados, de manera que dos observadores en movimiento relativo podían estar en desacuerdo sobre la simultaneidad de sucesos distantes.En la Geometría de Minkowski (inspirada a partir de la teoría de la relatividad especial de Einstein), un suceso se consideraba como un punto de universo en un continuo de cuatro dimensiones.

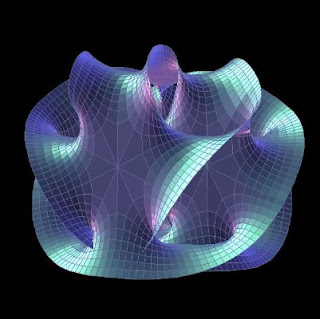

Pero volvamos a las supercuerdas.El problema fundamental al que se enfrenta esta teoría es este: de los millones de universos posibles que pueden ser generados matemáticamente por la teoría de supercuerdas, ¿cuál es el correcto? Como ha dicho David Gross:

“Existen millones y millones de soluciones con tres dimensiones espaciales. Existe una enorme abundancia de soluciones clásicas posibles… Esta abundancia de riqueza era originalmente muy satisfactoria porque proporcionaba evidencia de que una teoría como la de la cuerda heterótica podía tener un aspecto muy parecido al mundo real. Estas soluciones, además de tener cuatro dimensiones espacio-temporales, tenían otras muchas propiedades que se asemejaban a nuestro mundo: el tipo correcto de partículas tales como quarks y Leptones, y el tiempo correcto de interacciones… Esto constituyó una fuente de excitación en su momento.”

Es difícil escenificar lo que las supercuerdas son, nunca nadie pudo ver ninguna.

Gross, sin embargo, advierte que aunque alguna de estas soluciones están muy próximas al modelo estándar, otras dan lugar a propiedades físicas muy embarazosas e indeseables, lo que finalmente se traduce en una auténtica incomodidad o problema, ya que tenemos muchas soluciones pero ninguna forma aceptable de escoger entre ellas.Además algunas tienen propiedades deseadas y otras potencialmente desastrosas.

Un profano, al oir esto por primera vez, puede quedar intrigado para preguntar: ¿por qué no calcular simplemente que solución se adapta o prefiere la cuerda? Puesto que la teoría de cuerdas es una teoría bien definida, parece enigmático que los físicos no puedan calcular la respuesta.

Lo único seguro es que los físicos seguirán trabajando a la búsqueda de la solución que, más pronto o más tarde, llegará.

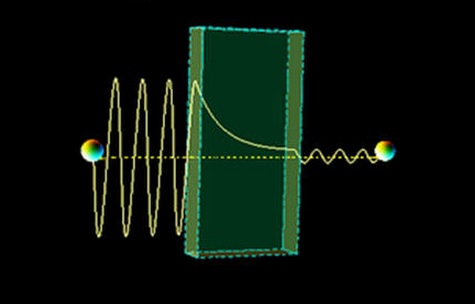

Efecto túnel a través del espacio y del tiempo

¡Extraña mecánica cuántica!

Estaría bien poder saber como un electrón, cuando absorbe un fotón, desaparece del lugar que ocupa y, de manera instántanea, aparece en otro lugar más ener´getico sin haber recorrido la distancia que separa ambos lugares, es el efecto túnel o salto cuántico. ¿Cuánto podríamos ganar si aprendiéramos como se hacer eso?

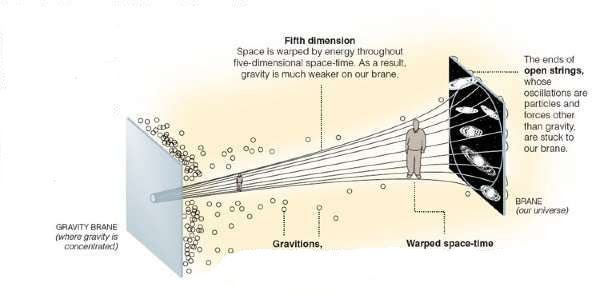

En definitiva, estamos planteando la misma cuestión propuesta por Kaluza, cuando en 1.919, escribió una carta a Einstein proponiéndole su teoría de la quinta dimensión para unificar el electromagnetismo de James Clark Maxwell y la propia teoría de la relatividad general. ¿Dónde está la quinta dimensión?, pero ahora en un nivel mucho más alto.Como Klein señaló en 1.926, la respuesta a esta cuestión tiene que ver con la teoría cuántica.Quizá el fenómeno más extraordinario (y complejo) de la teoría cuántica es el efecto túnel.

El efecto túnel se refiere al hecho de que los electrones son capaces de atravesar una barrera al parecer infranqueable hacia una región que estaría prohibida si los electrones fuesen tratados como partículas clásicas.El que haya una probabilidad finita de que un electrón haga un túnel entre una región clásicamente permitida a otra que no lo está, surge como consecuencia de la mecánica cuántica.El efecto es usado en el diodo túnel.La desintegración alfa es un ejemplo de proceso de efecto túnel.

Antes preguntábamos, en relación a la teoría de Kaluza – Klein, el destino o el lugar en el que se encontraba la quinta dimensión.

El profesor Teodor Kaluza nos hablaba de la Quinta Dimensión que unificaba la Relatividad de Einsteincon la Teoría de Maxwell. Todo en cinco dimensiones…Ahí comenzó toda la historia que después, desembocaron enm las supersimetrías, supergravedad, cuerdas y supercuerdas, cuerda heteráotica y teoría M…¿Qué vendrá después?

La respuesta de Klein a esta pregunta fue ingeniosa al decir que estaba enrollada o compactada en la distancia o límite de Planck, ya que, cuando comenzó el Big Bang, el Universo se expandió sólo en las cuatro dimensiones conocidas de espacio y una de tiempo, pero esta dimensión no fue afectada por la expansión y continua compactada en Lp=√(Għ/c3),cuyo valor es del orden de 10-35 metros, distancia que no podemos ni tenemos medios de alcanzar, es 20 ordenes de magnitud menor que el protón que está en 10 con exponente -15 metro.

Pues las dimensiones que nos faltan en la teoría decadimensional, como en la de Kaluza – Klein, también están compactada en una recta o en un círculo en esa distancia o límite de Planck que, al menos por el momento, no tenemos medios de comprobar dada su enorme pequeñez menor que un protón.

¿Cómo pueden estar enrolladas unas dimensiones?

Bueno, igual que para explicar de manera sencilla la gravedad mediante el ejemplo de una sábana estirada por los 4 extremos, en la que ponemos un enorme peso en su centro y se forma una especie de hondonada que distorsiona la superficie antes lisa de la sábana, al igual que un planeta distorsiona el espacio a su alrededor, de manera tal que cualquier objeto que se acerca a la masa del objeto pesado, se ve atraído hacia él.Pues bien, en las dimensiones de espacio enrolladas, utilizamos el símil de la sábana con bandas elásticas en las esquinas.

La sábana que tenemos es pequeña y la cama es grande.Con esfuerzo logramos encajar las cuatro esquinas, pero la tensión es demasiado grande; una de las bandas elásticas salta de una esquina, y la sábana se enrolla. Este proceso se llama ruptura de simetría.La sábana uniformemente estirada posee un alto grado de simetría.La sábana se enrolla.Se puede girar la cama 180º alrededor de cualquier eje y la sábana permanece igual.Este estado altamente simétrico se denomina falso vacío.Aunque el falso vacío aparece muy simétrico, no es estable. La sábana no quiere estar en esta condición estirada. Hay demasiada tensión y la energía es demasiado alta.Pero, la sábana elástica salta y se enrolla.La simetría se rompe, y la sábana pasa a un estado de energía más baja con menor simetría. Si notamos la sábana enrollada 180º alrededor de un eje ya no volvemos a tener la misma sábana.

Reemplacemos ahora la sábana por el espacio-tiempo decadimensional, es espacio-tiempo de simetría definitiva.En el comienzo del tiempo, el universo era perfectamente simétrico.Si alguien hubiera estado allí en ese instante, podría moverse libremente y sin problemas por cualquiera de las diez dimensiones. En esa época la Gravedad y las fuerzas débiles y fuertes y electromagnéticas estaban todas ellas unificadas por la supercuerda.Sin embargo, esta simetría no podía durar.El Universo decadimensional, aunque perfectamente simétrico, era inestable, la energía existente muy alta, exactamente igual que la sábana, estaba en un falso vacío. Por lo tanto, el paso por efecto túnel hacia un estado de menor energía era inevitable. Cuando finalmente ocurrió el efecto túnel, tuvo lugar una transición de fase y se perdió la simetría.

La imaginación no tiene límites y, la Naturaleza tampoco

Puesto que el Universo empezó a dividirse en un Universo de cuatro y otro de seis dimensiones, el universo ya no era simétrico. Seis dimensiones se habían enrollado (como la sábana elástica).Pero nótese que la sábana puede enrollarse de cuatro maneras, dependiendo de qué esquina haya saltado.Para el universo decadimensional, sin embargo, existen aparentemente millones de modos de enrollarse.Para calcular que estado prefiere el Universo decadimensional, necesitamos resolver la teoría de campos de cuerdas utilizando la teoría de transiciones de fase, el problema más difícil en la teoría cuántica.

Las transiciones de fase no son nada nuevo. Trasladémoslo a nuestras propias vidas.En un libro llamado PASAJES, el autor, Gail Sheehy destaca que la vida no es un flujo continuo de experiencias, como parece, sino que realmente pasa por varios estadios, caracterizados por conflictos específicos que debemos resolver y por objetivos que debemos cumplir.

El psicólogo Eric Ericsson llegó a proponer una teoría de estadios psicológicos del desarrollo.Un conflicto fundamental caracteriza cada fase.Si este conflicto no queda resuelto, puede enconarse e incluso provocar una regresión a un periodo anterior.Análogamente, el psicólogo Jean Piaget demostró que el desarrollo mental de la primera infancia tampoco es un desarrollo continuo de aprendizaje, sino que está realmente caracterizado por estadios discontinuos en la capacidad de conceptualización de un niño.Con un mes de edad, un niño puede dejar de buscar una pelota una vez que ha rodado fuera de su campo de visión.Sin comprender que la pelota existe aunque no la vea.Al mes siguiente, esto resultará obvio para el niño.

¡Siempre aprendiendo! Jugando comenzamos a conocer cómo es el mundo.

Esta es la esencia de la dialéctica.Según esta filosofía, todos los objetos (personas, gases, estrellas, el propio Universo) pasan por una serie de estadios.Cada estadio está caracterizado por un conflicto entre dos fuerzas opuestas.La naturaleza de dicho conflicto determina, de hecho, la naturaleza del estadio.Cuando el conflicto se resuelve, el objeto pasa a un objetivo o estadio superior, llamado síntesis, donde empieza una nueva contradicción, y el proceso pasa de nuevo a un nivel superior.

Los filósofos llaman a esto transición de la “cantidad” a la “cualidad”.Pequeños cambios cuantitativos se acumulan hasta que, eventualmente, se produce una ruptura cualitativa con el pasado.Esta teoría se aplica también a las sociedades o culturas.Las tensiones en una sociedad pueden crecer espectacularmente, como la hicieron en Francia a finales del siglo XVIII.Los campesinos se enfrenaban al hambre, se produjeron motines espontáneos y la aristocracia se retiró a sus fortalezas.Cuando las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, ocurrió una transición de fase de lo cuantitativo a los cualitativo: los campesinos tomaron las armas, tomaron Paris y asaltaron la Bastilla.

Parece que el “vacio” está bastante lleno de cosas…que no llegamos a comprender.

Las transiciones de fases pueden ser también asuntos bastante explosivos.Por ejemplo, pensemos en un río que ha sido represado.Tras la presa se forma rápidamente un embalse con agua a enorme presión Puesto que es inestable, el embalse está en el falso vacío.El agua preferiría estar en su verdadero vacío, significando esto que preferiría reventar la presa y correr aguas abajo, hacia un estado de menor energía.Así pues, una transición de fase implicaría un estallido de la presa, que tendría consecuencias desastrosas.

También podría poner aquí el ejemplo más explosivo de una bomba atómica, donde el falso vacío corresponde al núcleo inestable de uranio donde residen atrapadas enormes energías explosivas que son un millón de veces más poderosas, para masas iguales, que para un explosivo químico.De vez en cuando, el núcleo pasa por efecto túnel a un estado más bajo, lo que significa que el núcleo se rompe espontáneamente.Esto se denomina desintegración radiactiva.Sin embargo, disparando neutrones contra los núcleos de uranio, es posible liberar de golpe esta energía encerrada según la formula de EinsteinE=mc2, por supuesto, dicha liberación, es una explosión atómica ¡menuda transición de fase!

Una transición de fase que perseguimos, es dominar la Galaxia, poder moldearla con nuestras manos, y, si eso llega a ser posible alguna vez, seremos los señores del Hiperespacio.Para entonces, los misteriosos agujeros negros no tendrán secretos para nosotros, las energías perdidas tampoco y…los viajes en el tiempo, serán cosa cotidiana. ¿Será realidad algún día ese pensamiento?

Las nuevas características descubiertas por los científicos en las transiciones de fases es que normalmente van acompañadas de una ruptura de simetría.Al premio Nobel Abdus Salam le gusta la ilustración siguiente: consideremos una mesa de banquete circular, donde todos los comensales están sentados con una copa de champán a cada lado.Aquí existe simetría.Mirando la mesa del banquete reflejada en un espejo, vemos lo mismo: cada comensal sentado en torno a la mesa, con copas de champán a cada lado.Asimismo, podemos girar la mesa de banquete circular y la disposición sigue siendo la misma.

Rompamos ahora la simetría.Supongamos ahora que el primer comensal toma la copa que hay a su derecha.Siguiendo la pauta, todos los demás comensales tomaran la copa de champán de su derecha. Si la imagen es vista en el espejo produce la situación opuesta.El comensal ha tomado la copa izquierda.De este modo, la simetría izquierda-derecha se ha roto.

Así pues, el estado de máxima simetría es con frecuencia también un estado inestable, y por lo tanto corresponde a un falso vacío.

Con respecto a la teoría de supercuerdas, los físicos suponen (aunque todavía no lo puedan demostrar) que el universo decadimensional original era inestable y pasó por efecto túnel a un universo de cuatro y otro de seis dimensiones.Así pues, el universo original estaba en un estado de falso vacío, el estado de máxima simetría, mientras que hoy estamos en el estado roto del verdadero vacío.

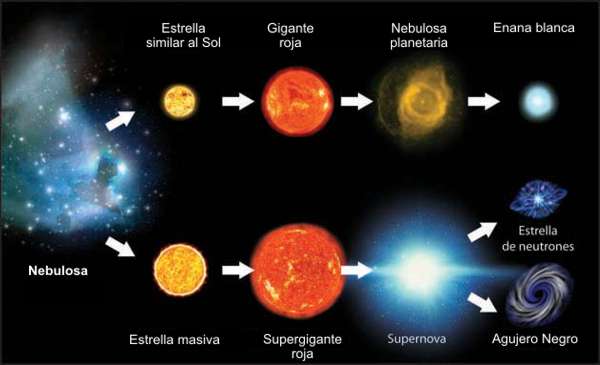

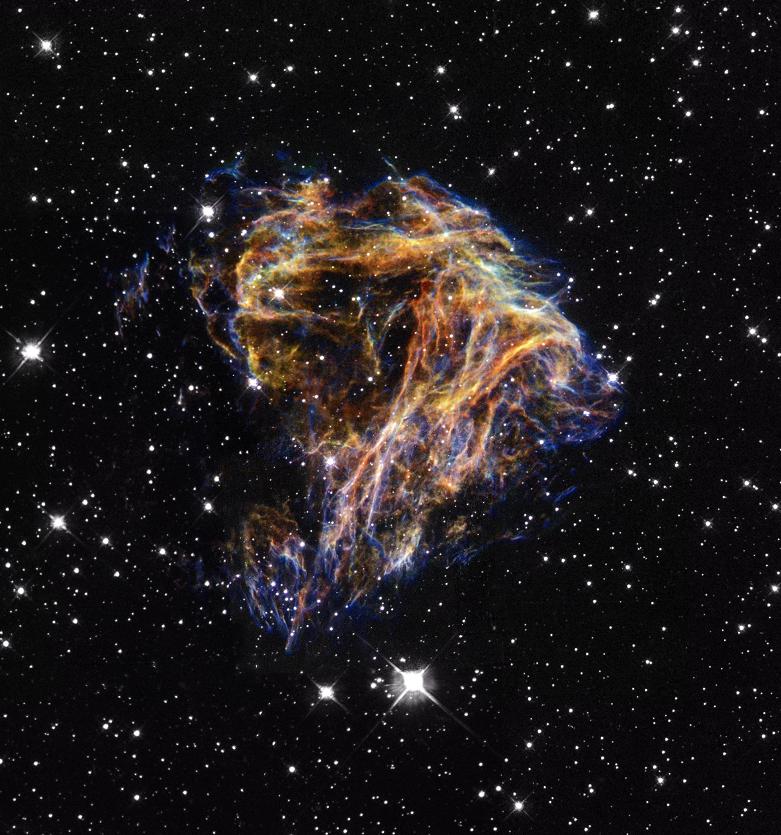

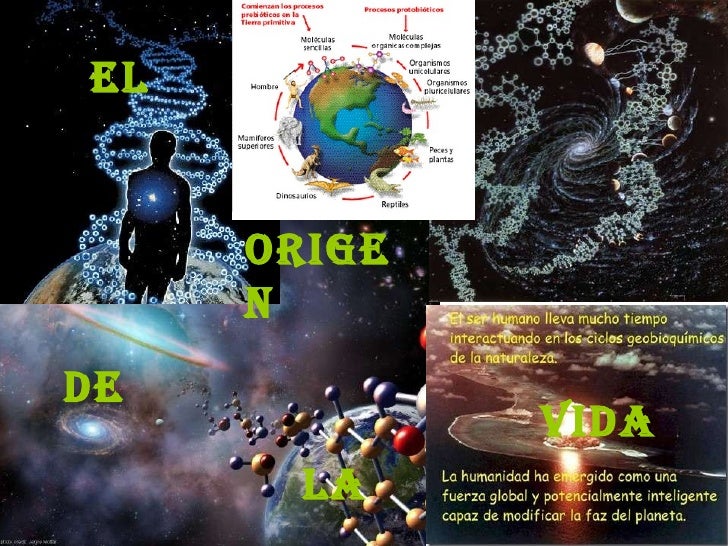

Al principio, cuando el Universo era simétrico, solo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo.Más tarde, cuando el Universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron las primeras quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos.Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y Galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol.Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar Hidrógeno en Helio, de los elementos más ligeros a los más pesados.Avanza creando en el Horno termonuclear, cada vez, metales y elementos más pesados.Cuando llega al hierro y explosiona en la forma explosiva deuna super nova.Luego, cuando este material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación (como nuestro Sol), comienzo de nuevo el proceso de fusión llevando consigo materiales complejos de aquella supernova.

Puesto que el peso promedio de los protones en los productos de fisión, como el cesio y el kripton, es menor que el peso promedio de los protones de uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía mediante E=mc2.Esta es la fuente de energía que subyace en la bomba atómica.

Restos de Hipernova que produce cambios hacia el futuro del Universo

Así pues, la curva de energía de enlace no solo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí y, muy posiblemente, será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años – luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la especie humana, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del Universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro.

Cuando alguien oye por vez primera la historia de la vida de las estrellas, generalmente (lo sé por experiencia), no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puede vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución.

Sin embargo, tenemos los medios técnicos y científicos para saber la edad que tiene, por ejemplo, el Sol.

El Sol que nos da la vida con su luz y su calor

Nuestro Sol, la estrella alrededor de la que giran todos los planetas de nuestro Sistema Solar (hay que eliminar a Plutón de la lista, ya que, en el último Congreso Internacional, han decidido, después de más de 20 años, que no tiene categoría para ser un planeta), la estrella más cercana a la Tierra (150 millones de km=UA), con un diámetro de 1.392.530 km, tiene una edad de 4.500 millones de años.

Es tal su densidad, es tal su enormidad que, como se explicó en otro ensayo anterior de este mismo trabajo, cada segundo, transforma por medio de fusión nuclear, 4.654.000 Toneladas de Hidrógeno en 4.650.000 Toneladas de Helio, las 4.000 toneladas restantes, son lanzadas al espacio exterior en forma de luz y calor de la que, una parte nos llega a la Tierra y hace posible la vida. Se calcula que al Sol le queda material de fusión para otros 4.500 millones de años.Cuando transcurra dicho periodo de tiempo, se convertirá en una gigante roja, eyectará sus materiales exteriores al espacioy se transformará finalmente en una estrella enana blanca.Para entonces, ya no podremos estar aquí.

Cuándo mentalmente me sumerjo en las profundidades inmensas del Universo que nos acoge, al ser consciente de su enormidad, veo con claridad meridiana lo insignificante que somos, en realidad, en relación al universo, como una colonia de bacterias que habitan en una manzana, allí tienen su mundo, lo más importante para ellas, y no se paran a pensar que puede llegar un niño que, de un simple puntapié, las envíe al infierno.

Sólo somos importantes a nivel local, pretendemos serlo a otros niveles pero, ¿será posible eso?

Igualmente, nosotros nos creemos importantes dentro de nuestro cerrado y limitado mundo en el que, de momento, estamos confinados.Podemos decir que hemos dado los primeros pasos para dar el salto hacia otros mundos, pero aún nos queda un largo recorrido por delante.

Tendremos que dominar la energía del Sol, ser capaces de fabricar naves espaciales que sean impenetrables a las partículas que a cientos de miles de trillones circulan por el espacio a la velocidad de la luz, poder inventar una manera de imitar la gravedad terrestre dentro de las naves para poder hacer la vida diaria y cotidiana dentro de la nave sin estar flotando todo el tiempo, y, desde luego, buscar un combustible que procure velocidades relativistas, cercanas a c, ya que, de otra manera, el traslado por los mundos cercanos se haría interminable.Finalmente, y para escapar del sistema solar, habría que buscar la manera de romper la barrera de la velocidad de la luz.

¿Viajar en el tiempo? Otro sueño de la Humanidad… ¿Será inalcanzable en el futuro?

Nuestra imaginación sólo es comparable a la inmensidad del Universo. Ahí radica nuestra verdadera riqueza. La curiosidad del SER humano le empuja de manera irremediable hacia su destino en las estrellas.

emilio silvera

Sep

17

¿Universos? No existen argumentos para negarlo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

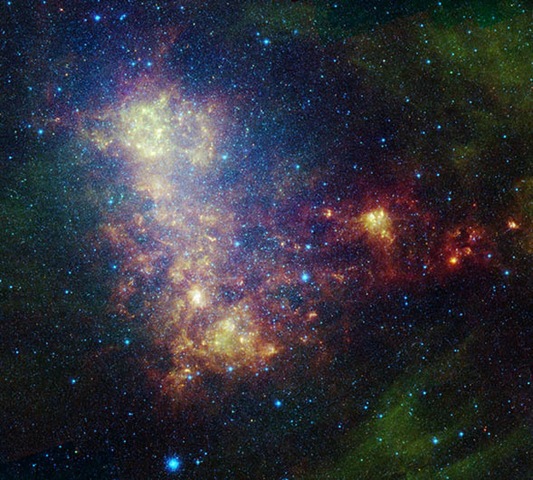

Nuestra vecina galáctica la Pequeña Nebe de Magallanes

¡Llevamos el Universo entero en nuestras Mentes!

Los Matemáticos afirman que los Universos múltiples existen, y, si eso es así, coincide con algunas observaciones que han sido realizadas y que, de manera sorprendente, respaldan el resultado de la existencia de otros universos a partir del “borde” mismo del nuestro, y, además, es posible que, las grandes estructuras de estos universos (del más cercano), esté influenciando en el comportamiento del nuestro que lo como si existiera más materia de la que realmente hay debido a que, “la fuerza de gravedad de esos universos” vecinos, incide de manera real en este Universo nuestro, y, si es así, la tan cacareada “materia oscura” podría ser el mayor fraude de la cosmología moderna.

¿Estaremos rodeados de universos?

Los estudios del MAPW han derivado en deducciones que nos dicen: “El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en . Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible – fuera de nuestro “horizonte” – está tirando de la materia en nuestra vecindad.

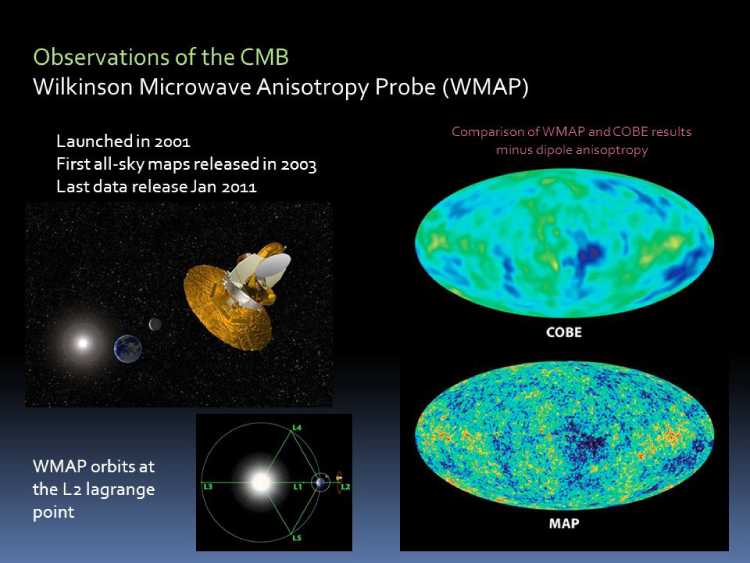

La Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) su misión es estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, un remanente del Big Bang. Fue lanzada por un cohete Delta II el 30 de junio de 2001 desde Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU. El objetivo de la misión WMAP es comprobar las teorías sobre el origen y evolución del Universo. Es la sucesora del COBE y entra dentro del programa de exploradores de clase media de la NASA.

Ωbh2 = 0,002267 + o,000558/ – 0,000059

Ωch2 = 0,1131 ± 0.0034

ΩΛ = 0,726± 0.015

ns = 0,960 ± 0,013

τ = 0,084 ± 0.016

σ8 = 0,812 ± 0.026

Estos son los valores de los parámetros cosmológicos obtenidos a partir de los datos combinados de 5 años de observación de WMAP, medidas de distancia de supernovas tipo I y la distribución de galaxias Omega b, c, lambda que son las densidades de materia bariónica, “materia oscura” y energía oscura respecto a la Densidad Crítica (la correspondiente a un espacio euclideo) h = 0,71 es el parámetro de Hubble que mide la razón de expansión del universo, τ es la profundidad óptica, y ns y σ8 son el índice espectral y la amplitud del espectro de las fluctuaciones de la materia, respectivamente.

El espectro de potencia de la anisotropía de la temperatura del fondo de radiación de microondas en función de la escala angular (o momento multipolar).

Además de los parámetros cosmológicos, el estudio de la distribución estadística de las anisotropías en la intensidad de la polarización de la radiación también nos proporciona una información muy valiosa sobre la historia remota del Universo. El Modelo estándar de inflación predice que las fluctuaciones en la densidad de energía se distribuye siguiendo, muy aproximadamente, un campo aleatorio gausiano. Sin embargo el modelo estándar se basa en el caso ideal de existencia de un solo campo cuántico, el inflatón, que evoluciona lentamente el mínimo de potencial.

En el artículo nos dicen:

¿Serán otros universos los que tiran del nuestro?

“El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible – fuera de nuestro “horizonte” – está tirando de la materia en nuestra vecindad.”

Línea de tiempo de la gran explosión.

En los numerosos análisis realizados a los datos de WMAP se han encontrado una serie de “anomalías” cuyo origen está aún por determinar. En el artículo se nos dice: ” El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de la materia en el Universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del Universo visible -fuera de nuestro “horizonte”- está tirando de la materia en nuestra vecindad”. Es decir, que de lo que en realidad se trata es, de saber cuanto vale Omega (Ω), o, lo que es lo mismo, la cantidad de materia que contiene el Universo metiendo en ese “saco” tanto a la materia bariónica a la oscura.

Quién sabe lo que pueda haber más allá del borde del universo

Las anomalías observadas no son debidas ni al ruido ni a residuos contaminantes, lo más probable es que sea debida a defectos topológicos en de textura. Seguramente la misión Planck de la ESA nos proporcionará la mejor medida de la anisotropía en la intensidad del Fondo Cósmico de Microondas en todo el cielo con una sensibilidad, resolución y cubrimiento frecuencial sin precedentes.

Las fronteras del conocimiento sobre el Universo se amplian día a día y, a no tardar mucho podremos saber sobre:

- Las caracterísiticas de la época inflacionaria así como de las fluctuaciones primordiales en la densidad que allí se generaron.

- La existencia de ondas gravitatorias primordiales.

- La naturaleza -si existe- de la “materia oscura” y la energía oscura y su contribución al contenido material/energético total del Universo.

- La distribución de cúmulos de galaxias seleccionados mediante el efecto Sunyaev-Zeldovich.

- La época de reionización”.

- En qué clase de universo estamos: abierto, plano, cerrado.

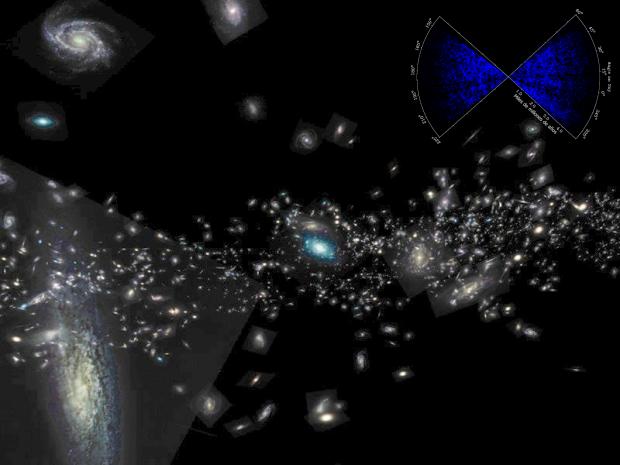

Siempre hemos querido tener un mapa real del Universo

Y, muchas cosas más que de momento ignoramos y que, como podemos leer en el artículo de arriba, cada día quedan más cerca de nuestro entendimiento gracias al trabajo de muchos y, sobre todo, al ingenio de los seres humanos que, con su inagotable imaginación y, por fin, unificando los conocimientos adquiridos durante largos años, siglos y milenios van aprendiendo a dirigir sus esfuerzos en la debida dirección, que nos llevará, a desvelar cosas que no comprendemos para saber, cada vez más profundamente, como funciona el Universo en el que vivimos y por qué de sus comportamientos.

La naturaleza a temperaturas muy bajas, por ejemplo, esconden muchos secretos que debemos desvelar seguir avanzando en el conocimiento de la materia que nos dará, cuando lo consigamos, maravillosos resultados tecnológicos y aplicaciones diversas en muchos campos tanto de computación como de salud, industriales, o, incluso espaciales. En Científico comentaba: “No quiero especular sobre cuál resultará ser la explicación de la emisión criogénica, pero no me sorprendería si la estructura de banda de los semiconductores desempeña un papel importante”.

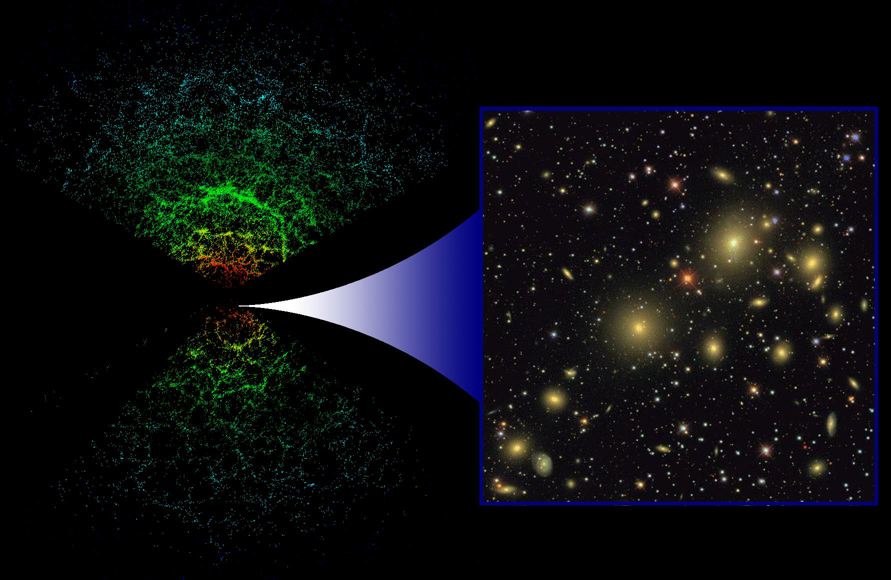

Estructuras desconocidas arrastran las galaxias de nuestro universo

¡Hay tantas cosas que desconocemos! Pudiera incluso ser posible que, esa fuerza misteriosa que tira de nuestras galaxias y, cuya responsabilidad se la adjudicamos a la “materia oscura”, sea, en realidad, la fuerza de Gravedad que generan cientos de miles de Galaxias situadas en otro universo que, vecino del nuestro, incide de manera directa en el comportamiento de los objetos que el nuestro contiene y estos, a su vez, incidirán en los objetos de aquel otro universo.

Sabemos que existen miles de millones de estrellas, de mundos, de galaxias y… ¿De Universos?

Es la pregunta que no podemos responder… ¡de ! ¿Quién puede asegurar que nuestro Universo es el único universo? Nosotros decimos, en relación a “nuestro” Universo, que comprende “todo” lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. Claro que, al decir “todo lo que existe” nos estamos refiriendo al ámbito del propio Universo, sin pensar en que, más allá de éste nuestro, puedan existir otros iguales o diferentes que, como el nuestro, tenga también espacio, tiempo y materia, y, si es así, ¿Por qué esa materia vecina no puede incidir, con la fuerza de Gravedad que su materia genera, en éste Universo nuestro? Si recordamos bien, se dice que, tanto el alcance de la fuerza electromagnética como el de la Gravitatoria, son infinitos. De esa manera, esa materia que conforma otros universos, podría estar “tirando” de nuestras galaxias y, haciendo que corran a más velocidad de la que tendrían de no concurrir en escena, alguna otra fuerza externa. Claro que, nosotros, creyendo que la idea de otros universos es algo atrevida, hemos preferido adoptar a la “Materia Oscura” que explique, o, más bien justifique, las anomalías observadas, y, de paso, dejar al descubierto nuestra inmensa ignorancia.

Una cosa sí que está clara, el Universo se está expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes. Tal separación gradual, a medida que el tiempo pasa, hace que el Universo sea, cada vez más frío.

¿No pasará con los universos como ocurre con las galaxias? Sabemos que Andrómeda se nos echa encima a 300 Km/s, y, de la misma manera, son múltiples las galaxias que se han fundido en una sola galaxia mayor. Si eso es así (que lo es), si las leyes del Universo son las que son, ¿quién negar que al igual que las galaxias, también los universos se funden en otro mayor? En la Naturaleza todo se repite una y mil veces: colisionan estrellas de neutrones, agujeros negros y todos los objetos conocidos del Cosmos formar otro mayor, así que… ¿Por qué no universos?

Yo, la verdad es que no acabo de estar de acuerdo con la dichosa “materia oscura”, algo me dice que hay algo más que no sabemos ver y, posiblemente, la fuerza de Gravedad tenga alguna propiedad o extensión desconocida. Por otra , la idea, no de universos paralelos que serían intangibles para nosotros al estar situados en otro plano dimensional, sino la idea de universos conexos que, de alguna manera, se relacionan entre sí a una escala tan enorme que aún no hemos podido captar, es la que más me gusta.

Cada vez que surge una idea lo hace mediante un destello luminoso: Son las estrellas del cerebro

Creo firmemente que eso debe ser así según los indicios cada vez más fuertes y que están apuntando en dicha dirección, y, esos modelos que nos hemos inventado del Universo Plano, Abierto o Cerrado, no son más que palos de ciego tratando de explicar lo que no comprendemos.

La materia que conforma nuestro Universo es la que podemos ver y detectar, la que conforman todos los objetos existentes, nosotros incluidos, y, sin importar la que esté adoptando en este momento, todo lo material se conforma de Quarks y Leptones. Es posible que, seguramente, esté acompañada de esa otra escondida (la sustancia cósmica primordial o el Ylem de los griegos clásicos), en eso que llamamos “fluctuaciones de vacío” donde, que sepamos, puede haber oculto mucho más de lo que hemos podido observar, ya que, su dominio, el dominio de los llamados “océanos de Higgs” nos quedan muy, pero que muy lejos.

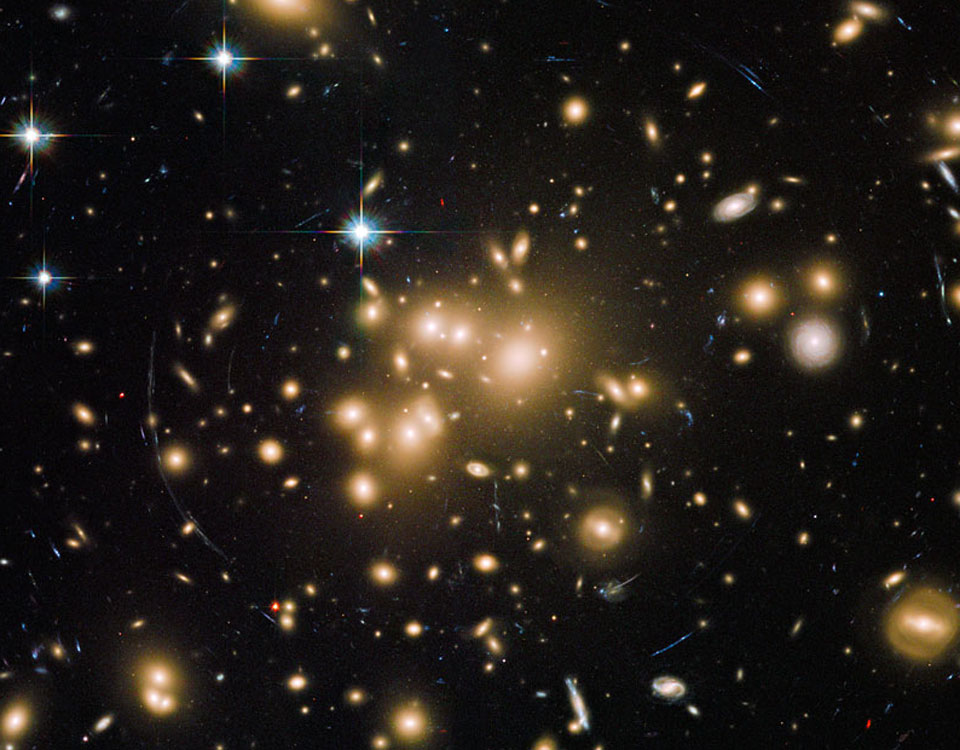

Pensemos en el Universo y que con el Hubble y otros magníficos aparatos tecnológicos de complejo diseño, hemos podido acceder a un conocimiento más profundo de lo que puede ser la materia y las partículas de que está conformada. Por otra parte y pensando en el enorme costo que nos suponen esos inmensos aceleradores de partículas que nos llevan (hasta una fracción de segundo) al instante mismo de la creación para que, allí, podamos “ver” lo que fue y entender, de esa manera, lo que es, a costa de una inemnsa energía. Precisamente por ello, sería deseable busca otros caminos más dinámicos y menos costosos (¿la Química?) que nos llevaran hasta el mismo lugar sin tanta estructura y con menos esfuerzo económico que se podría destinar a otros proyectos del espacio.

¿Qué es lo que genera esa fuerza que arrastra a nuestras galaxias de manera irresistible?

Sabemos de su magnificencia y de su “infinitud”. Lleva 13.700 millones de años creciendo, y, hemos logrado la proeza de captar galaxias situadas a unos 13.ooo millones de años-luz de nosotros, es decir, de cuando el Universo era muy joven. Con las nuevas generaciones de aparatos, con las nuevas y más avanzadas tecnologías, seguramente, alcanzaremos a poder ver incluso el mismo de “la gran explosión”, si es que finalmente resulta que es así como nació el Universo.

Sin embargo, tales hallazgos no serán suficientes explicar todo lo que en verdad existe y está ahí, “junto” a nosotros, haciéndonos señales que no podemos captar, y, seguramente, enviándonos mensajes que no podemos recibir. ¡Algún día, muy lejos en el futuro, podremos, al fin saber, en qué Universo estamos y si, éste Universo nuestro, tiene otros hermanos! De hecho, ¿no han encontrado una estrella hermana del Sol? Pues de la misma manera, a medida que podamos ir avanzando en el conocimiento de las cosas, también podremos, saber de esos universos hermanos del nuestro.

Es posible que al igual que nacen las estrellas en las galaxias, puedan nacer los universos en el Multiverso

“Kashlinsky y su equipo afirman que su observación representa la primera pista de lo que hay más allá del horizonte cósmico. Al averiguarlo, podremos saber cómo se veía el universo inmediatamente después del Big Bang, o si nuestro universo es uno de muchos. Otros no están tan seguros. Una interpretación diferente dice que no tiene nada que ver con universos extraños sino el resultado de un defecto en una de las piedras angulares de la cosmología, la idea de que el universo debe verse igual en todas direcciones. O sea, si las observaciones resisten un escrutinio preciso.”

“Las estructuras más allá del “borde” del Universo observable, el cual están esencialmente confinados a una región con un radio de 14 mil millones de años luz, dado que sólo la luz dentro de esta distancia ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros el Big Bang.

En el escenario de inflación, la expansión está dirigida por un campo de energía de un origen misterioso. Erickcek y sus colegas argumentan que la asimetría podría ser el remanente de las fluctuaciones en un campo de energía adicional, el cual empezó siendo diminuto, pero estalló por la inflación que se hizo mayor que el universo observable.

Como resultado, el valor de campo de energía varió desde un lado del universo al otro en los inicios, aumentando las variaciones de temperatura – y densidad de materia – en un lado del cielo con respecto a otro.

La conclusión, si es correcta, haría añicos una apreciada suposición sobre el universo. “Uno de los sustentos básicos de la cosmología es que el universo es el mismo en todas las direcciones, y el modelo estándar de la inflación se construye sobre estos cimientos”, dijo Erickcek a New Scientist. “Si la asimetría es real, entonces nos dice que un lado del universo es de algún modo distinto al otro lado”.

“El universo es tan vasto que a la mayoría de nosotros, a veces nos resulta infinito. Por el contrario, a los cosmólogos, les resulta pequeño. Observando a enormes distancias de la Tierra han encontrado una “ventana” que podría mostrarnos que existe algo más allá de los 45.000 millones de años luz, el “borde final” observable de esta burbuja cósmica que nos aloja. ¿Constituye esto una evidencia de la existencia otros universos?”

He buscado diversas opiniones y estudios que en este (a retazos sueltos) están para su lectura, y, también he plasmado aquí mis propias opiniones sobre todo este complejo tema. Leyendo a unos y otros sabemos que a nada se ha llegado de manera definitiva pero, la idea de que más allá del horizonte de nuestro Universo, hay algo más, toma fuerza y amplía nuestra visión en relación a dónde podemos estar y lo que verdaderamente pueda ser todo esto que, por cierto, parece que es mucho más de lo que en principio podíamos creer.

Contamos con una herramienta asombrosa para poder despejar todas esas incognitas que hoy nos atormentan. ¡Nuestro cerebro! Otra estructura tan misteriosa como el Universo mismo y, parece, que mucho más compleja, DE hecho, creo, que conocemos más del Universo que de nuestro propio cerebro.

emilio silvera

Sep

15

El Universo asombroso

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

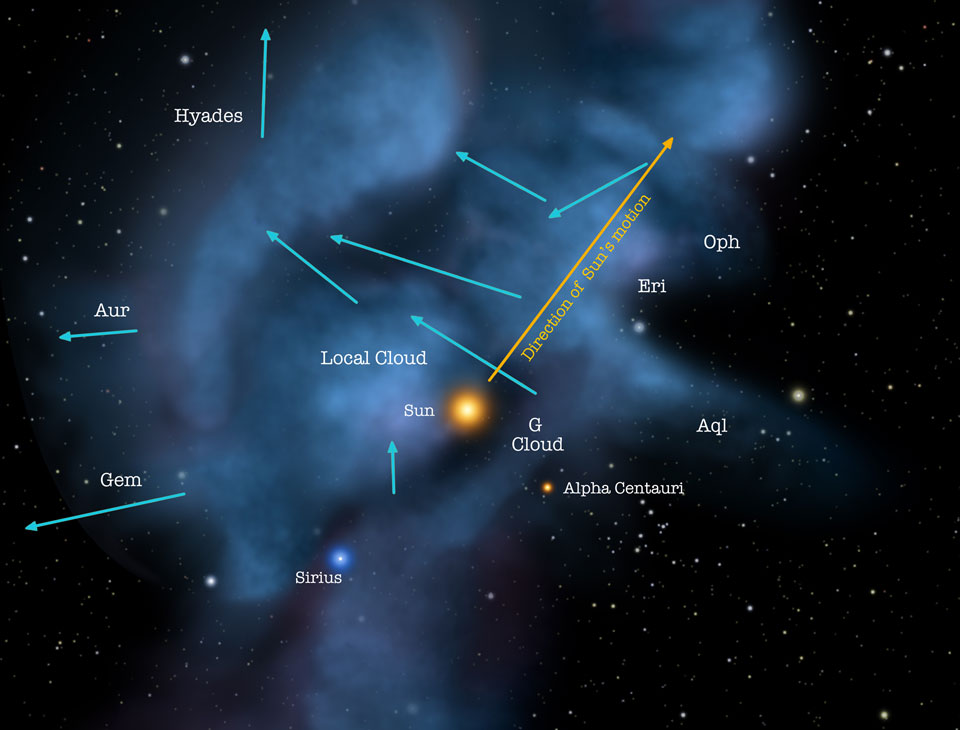

Y pensar que nuestra Galaxia, la Vía Láctea con todo el Grupo Local de galaxias, se mueve a 600 Km/s en relación a la radiación del fondo de microondas… ¡Es increíble! Ningún científico hasta el momento, podía tener en mente tal estimación dada por el último estudio realizado. Estamos viviendo en una nave espacial que se mueve a una buena velocidad. El Sol se mueve dentro de la Galaxia a una velocidad media de 220 km/s y la Tierra le acompaña en el recorrido al iguakl que todo el Sistema Solar. El Sol tarda 250 millones de años en dar una vuelta alrededor de la Galaxia. Así que desde que “nació” ha realizado el recorrido unas 20 veces.

“La astronomía en rayos gamma estudia los objetos más energéticos del universo y, desde sus comienzos hace apenas medio siglo, ha lidiado con un problema grave, que consiste en determinar de precisa y fidedigna la región de donde procede la radiación que llega a los detectores de rayos gamma, lo que permite a su vez averiguar el mecanismo a través del que se produce. Ahora, un grupo internacional liderado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha localizado, por primera vez sin la aplicación de modelos y con un grado de confianza superior al 99,7%, la región de la que surgió un destello en rayos gamma en el blázar AO 0235+164 y que permite conocer cómo se produjo.”

La sinfonía de los agujeros negros binarios ¿La oirémos algún día?

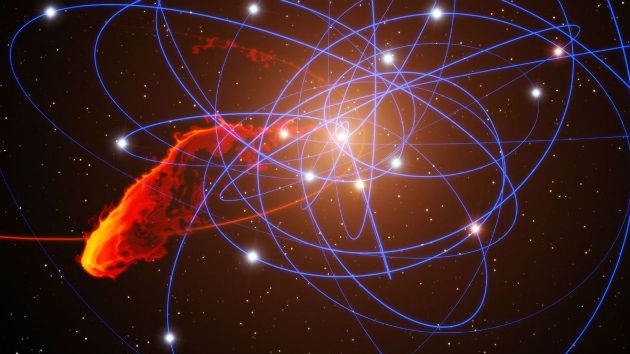

Puesto que la curvatura-espaciotemporal es lo mismo que la gravedad, estas ondulaciones de curvatura son realmente ondas de gravedad, u ondas gravitatorias. La Teoría de la Relatividad General de Einstein predice, de forma inequívoca, que tales ondas gravitatorias deben producirse siempre que dos agujeros negros orbiten uno en torno al otro.

Cuando se forma un par de agujeros negros binarios semejantes, cada agujero crea un pozo profundo (intensa curvatura espacio-temporal) en la superficie insertada y, a medida que los agujeros giran uno en torno al otro, los pozos en órbita producen ondulaciones de curvatura que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Las ondulaciones forman una espiral en el tejido del espacio-tiempo en torno al sistema binario, muy semejante a la estructura espiral del agua que procede de un aspersor de cesped que gira rápidamente. Los fragmentos de curvatura forman un conjunto de crestas y valles en espiral en el tejido espacio-temporal.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que, al día de la fecha, los agujeros negros siguen teniendo muchos secretos para la ciencia

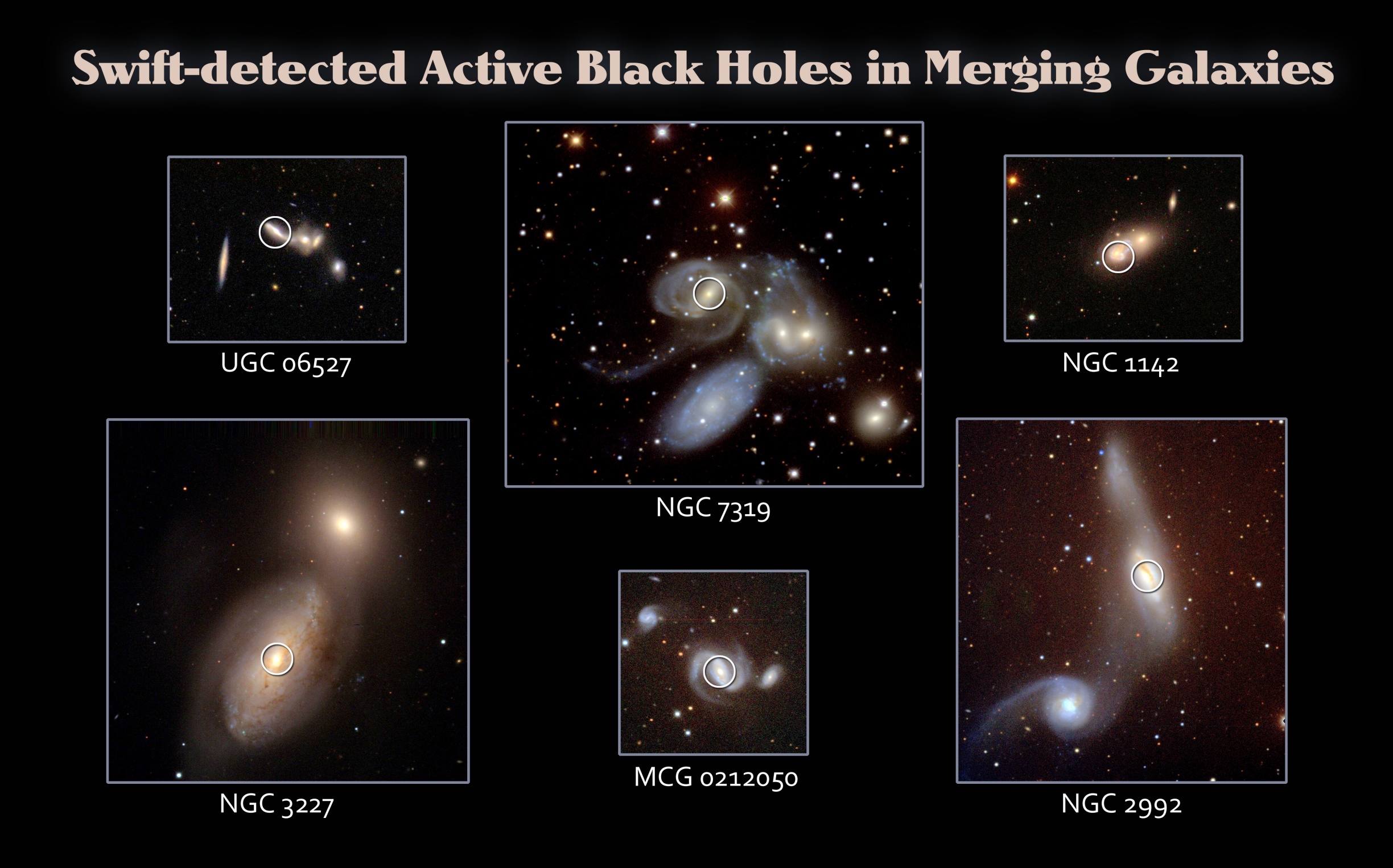

En las imágenes podemos contemplar galaxias que se fusionarán y, sus agujeros negros centrales se harán gigantes

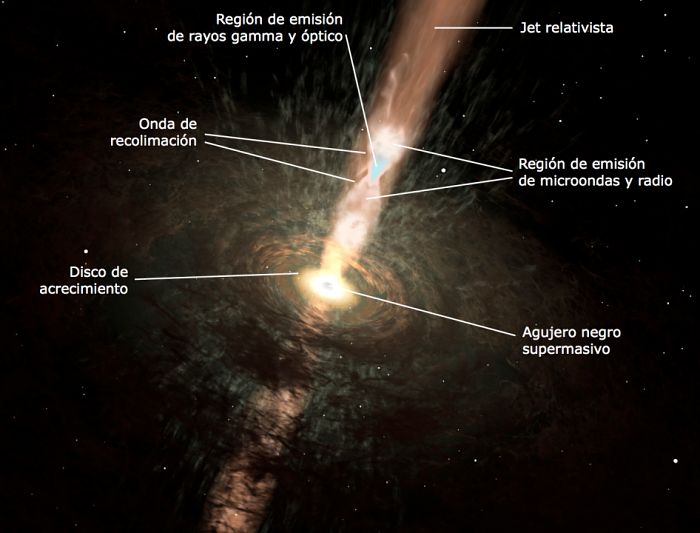

¿Cómo un agujero negro y su disco dar lugar a dos chorros que apuntan en direcciones opuestas? De una forma sorprendentemente fácil, reconocieron Blandford, Rees y Lynden-Bell en la Universidad de Cambridge a mediados de los setenta. Hay cuatro formas posibles de producir chorros; cualquiera de ellas funcionaria, y, aquí, donde se explica el no versado en estos objetos cosmológicos, sólo explicaré el cuarto método por ser el más interesante:

El Agujero es atravesado por la línea de campo magnético. el agujero gira, arrastra líneas de campo que le rodean, haciendo que desvíen el plasma arriba y hacia abajo. Los chorros apuntan a lo largo del eje de giro del agujero y su dirección está así firmemente anclada a la rotación giroscópica del agujero. El método fue concebido por Blandford poco después de que recibiera el doctorado de física en Cambridge, junto con un estudiante graduado de Cambridge, Roman Znajek, y es por ello llamado el proceso Blandford-Znajet.

Luces del Sur sobre la Estación Condordia

Ahí estamos, como observadores del Espacio exterior y haciendo pruebas para vivir en el medio

Seguimos esperando ese mensaje que… ¡nunca llega!

Mientras que con nuestros ingenios telescópicos cada vez mayores y con mejor tecnología, capturamos las imágenes de galaxias muy lejanas

Venus desde la Tierra

Nebulosa IC 4628 en la que el gas y el povo interestelar hacen posible el nacimiento de nuevas estrellas, nuevos mundos y… ¿Quién sabe? Si Vida también en alguna de sus formas conocidas en nuestro planeta, o, conformada en diferentes formas en función de la gravedad y las condiciones de los planetas que pudieran estar orbitándo aquellas estrellas.

Lo cierto es que nuestra vecindad es tranquila y ninguna estrella vecina nos amenaza con una explosión supernova ni tiene dimensiones y masa que nos puedan preocupar si llegara el final de sus días. Bien resguadaditos en el interior del Brazo de Orión, en un Sistema solar relativiamente apasible, el tercer planeta a partir del Sol, la Tierra, reluce en la secuencia principal enviando la luz y el calor necesarios para la vida a nuestro planeta que, situado en la zona habitable de la estrella, goza de una atmósfera ideal, de continentes de inmensa belleza y de mares y océanos que hace de nuestro mundo, la maravilla que es.

Todo eso que antes comento, ocurre en una Galaxia espiral situada en un pequeño grupo de poco más de una treintena de galaxias en la que, ella, junto a su compañera Andrómeda, comanda a toda la familia de las que son las hermanas mayores. Nuestro mundo, la Tierra, está situado a 30.000 años-luz del centro de la galaxia que, como hemos podido comprobar, es un lugar peligroso en el que habitan agujeros negros gigantes que emiten radiación y absorben materia, es decir, que no serían nada buenos como vecinos.

Aquí la tenemos, es nuestra casa ¡La Tierra! que, en el Sistema solar es un planeta más pero, con la suerte de haber caído en la zona habitable de la estrella que llamamos el Sol, en relación a la Galaxia Vía Láctea es un simple planeta como hay tantos, y, si la situamos en el contexto del Universo, es menos que un grano de arena de la playa de Punta Umbria en Huelva, ese lugar del que salió Colón para (re) descubrir América.

Lo cierto es que nos encontramos en un Universo inmenso y precioso. Esta composición cósmica equilibra muy bien la Nebulosa de la burbuja en la parte inferior izquierda con el cúmulo estelar abierto M52 por encima de ella y hacia la derecha. La pareja estaría desequilibrada en otras escalas, sin embargo. Incrustado en un complejo de polvo interestelar y gas y soplado por los vientos de una sola, gran estrella de tipo O, la Nebulosa de la Burbuja, también conocida como NGC 7635, se encuentra a sólo 10 años luz de ancho. Por otro lado, M52 es un cúmulo abierto rico de alrededor de mil estrellas. El cúmulo se encuentra a unos 25 años luz de diámetro. Visto hacia el límite norte de Casiopea, las estimaciones de distancia de la Nebulosa de la burbuja y el complejo de nubes asociadas son alrededor de 11.000 años luz, mientras que el cúmulo estelar M52 se encuentra cerca de 5.000 años luz de distancia.

Sí, desde la noche de los tiempos hemos mirado al cielo, buscando sus maravillas que siempre nos asombraron, primero al no poder entender cómo eran posible aquellos extrsaños fenómenos e increíbles objetos, y, más tarde, cuando pudimos comprender, al conocer las maravillas que podía realizar la Naturaleza valiendose de fuerzas que, ni podemos imaginar.

Y, después de mucho pensar, llego a la conclusión de que, lo más asombroso del Universo es… ¡Que nosotros estémos aquí… Para poder describirlo!

emilio silvera

Sep

12

El Universo, la Diversidad, la Belleza, la Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

La galaxia anular de Hoag (A1515+2146) es un anillo de materia con estrellas jóvenes y azuladas que rodea a una galaxia esferoidal central sin traza de ninguna barra que conecte ambas, aunque como tienen el mismo corrimiento al rojo, deben estar a la misma distancia y deben estar relacionados entre sí. Las teorías actuales de formación galáctica permiten la formación de una galaxia anular siempre y cuando tenga una barra central. Se ha propuesto en el caso del objeto de Hoag que dicha barra se ha disuelto. Hay muchas galaxias anulares con anillos polares como NGC 6028 (que sí tiene una barra central) y UGC 6614 (ver más abajo, aunque no son imágenes tan detalladas como la del Telescopio Espacial Hubble).

Las azuladas estrellas orbitan alrededor del núcleo central de la Galaxia como si de un carrusel cósmico se tratara. En esa imagen que vemos las estrellas jóvenes emiten radiación ultravioleta que ioniza el material circundante de las nebulosas de las que surgieron, allá en la lejanía y ocultos por la inmensa imfinitud de mundos y otros exóticos objetos que en la imagen captada por el Hubble no podemos ver.

Remanente de Supernova

Imagen de la galaxia compacta azul con formación estelar IIZw71 y espectro de la región central con la identificación de las lineas de emisión de neón y argón.

Existen Galaxias con bajo brillo superficial (LSB): Tipo de galaxia cuya densidad de estrellas es tan baja que es difícil detectarla frente al fondo del cielo. Se desconoce la proporción de galaxias con bajo brillo superficial en relación a las galaxias normales, pudiendo representar una parte significativa del universo. Muchas de estas débiles galaxias son enanas, situadas particularmente en cúmulos de galaxias; algunas son tan masivas como las grandes espirales, por ejemplo, Malin-1.

Galaxia con envoltura: Galaxia espiral rodeada por débiles arcos o capas de estrellas, situados a ángulos rectos con respecto a su eje mayor. Pueden observarse entre una y veinte capas casi concéntricas, aunque incompletas. Se disponen de manera que capas sucesivas puedan aparecer normalmente en lados opuestos de la galaxia. Alrededor del 10% de las elípticas brillantes presentan envolturas, la mayoría de ellas en regiones de baja intensidad o densidad de galaxias. No se conoce ninguna espiral con una estructura de capas de ese tipo. Podrían ser el resultado de una elíptica gigante que se come una compañera.

Esta burbuja, fotografiada y examinada conjuntamente por la NASA y la ESA, entre 2006 y 2010, parece flotar sin actividad, pero lo cierto es que vivió un pasado convulso. Dicha envoltura gaseosa se formó después de una explosión estelar. Se conoce por el nombre de SNR B0509-67.5 y tiene un diámetro de 23 años luz (cuatro veces la distancia que nos separa de la estrella más cercana: Próxima Centaury).

Galaxia de anillo polar: Raro tipo de galaxia, casi siempre una galaxia lenticular, que tiene un anillo luminoso de estrellas, gas y polvo orbitando sobre los polos de su disco. Por tanto, los ejes de rotación del anillo y del disco forman casi un ángulo recto. Dicho sistema puede ser el resultado de una colisión, una captura de por maneras, o la unión de una galaxia rica en gas con la galaxia lenticular.

Hay un artículo muy interesante que propone analiza en detalle una galaxia con anillo polar y presenta una explicación bastante coherente y que a mí me parece bastante natural. Se trataría de galaxias tipo SBa(R) en la que los dos brazos espirales se han unido hasta confundirse en un anillo y el bulbo y la gran barra central han evolucionado hasta formar una galaxia de tipo S0 central. La explicación me gusta porque no alude a colisiones galácticas, para las que uno esperaría un resultado mucho menos simétrico, ni a dinámicas gravitatorias exóticas. Por supuesto, queda por clarificar por qué la conexión entre la barra central y el anillo se ha perdido.

Hay Galaxias de disco: Tipo de galaxia cuya estructura principal es un delgado disco de estrellas con órbitas aproximadamente circulares alrededor de su centro, y cuya emisión de luz típicamente disminuye exponencialmente con el radio. El término se aplica a todos los tipos de galaxias que no sean elípticas, esferoidales enanas o algunas galaxias peculiares. El disco de las galaxias lenticulares contiene muy poco material interestelar, mientras que los discos de las galaxias espirales e irregulares contienen cantidades considerables de gas y polvo además de estrellas.

La brillante galaxia NGC 3621

Galaxia de tipo tardío: Galaxia espiral o irregular. El nombre proviene de la posición convencional de estas galaxias en el diagrama diapasón de los tipos de galaxias. Por razones similares, una galaxia espiral Sc o Sd pueden ser denominadas espiral del tipo tardío, en contraposición a una espiral Sa o Sb de tipo temprano.

Galaxia de tipo temprano: Galaxia elíptica o lenticular: una sin brazos espirales. El hombre proviene de la posición de las galaxias en el diagrama diapasón de las formas de las galaxias. Por razones similares, una galaxia Sa podría ser referida como una espiral de tipo temprano, en contraposición a una espiral Sc o Sd de tipo tardío.

Se podría continuar explicando lo que es una galaxia elíptica, enana, compacta azul, esferoidal enana, espiral (como la Vía Láctea), espiral enésima, espiral barrada, interaccionante, irregular, lenticular, peculiar, starburst, primordiales… etc, sin embargo, creo que ya se ha dejado constancia aquí de los datos necesarios para el que lector tenga una idea de lo que es una galaxia. Así que decido finalizar el apartado de galaxias, reflejando un cuadro del Grupo Local de galaxias en el que está situada la nuestra.

En todas estas galaxias que arriba podemos contemplar, existen estrellas binarias de cuyo estudio obtenemos datos fascinantes y podemos llegar a conocer mejor la denámica del Universo. Ejemplo de una estrella binaria, donde dos cuerpos con masa similar orbitan alrededor de un centro de masa en órbitas elípticas.

Ejemplo de una estrella binaria, en donde dos cuerpos con una pequeña diferencia de masa orbitan alrededor de un centro de masa.

Binarias astrométricas: En este tipo de sistemas dobles sólo es visible un componente de la estrella. Se detectan que son binarias gracias al “tirón” gravitatorio ejercido por su compañera invisible. Esto produce un movimiento oscilatorio respecto al fondo de estrellas fijas que puede ser medido por técnicas de paralaje si está lo suficientemente cerca, ya que este tipo de cálculos se realiza en estrellas aproximadamente entre los 10 parsecs, a distancias menores el ángulo de paralaje no existe o es tan pequeño, que los cálculos no se pueden realizar. Como las binarias visuales, las astrométricas requieren prolongados períodos de observación.

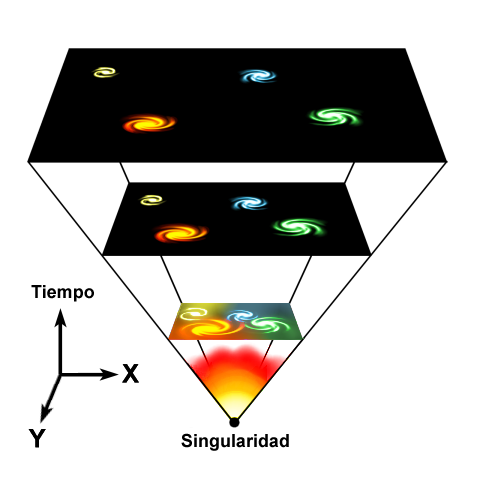

Hemos creado modelos del origen del Universo que están muy extendidos al coincidir sus predicciones con la observación. Así de momento hemos aceptado que en su inicio el Universo era algo extremadamente denso y de infinita energía que, al explosionar, se expandió y de la radiación intensa se paso la era de las partículas y más tarde, al enfriarse paulatinamente, a la de la materia para que comenzara, millones de años más tarde, a formarse las primeras estrellas. Se liberaron los fotones y el Universo se hizo transparente, es decri, se hizo la luz.

La Radiación del fondo de microondas ha venido a corrobarar tal teoría del Big Bang. la densidad y temperatura de la materia y la radiación en el Universo decrecieron continuamente a medida que el Universo se expandía. Esta expansión puede continuar para siempre o puede un día invertirse en un estado de contracción, volviendo a pasar por condiciones de densidad y temperaturas cada vez mayores hasta llegar al Big Crunch en un tiempo finito de nuestro futuro. Este escenario evolutivo tiene la característica clave de que las condiciones físicas en el pasado del Universo no eran las mismas que las actuales o las futuras. Hubo épocas en que la vida no podía existir porque había demasiado calor para los átomos; hubo épocas previas a las estrellas y habrá un tiempo en el que todas las estrellas hayan muerto. En este escenario hay un intervalo preferido de la historia cósmica durante el que es más probable que los observadores evolucionen por primera vez y hagan sus observaciones del Universo.

Todo eso, si es que realmente fue así, también implicaba que hubo un comienzo para Universo, un tiempo pasado antes del cuál éste (el propio tiempo) no existía, pero no decía nada al respecto de el por qué o al dónde de este comienzo. Todo quedaba oculto en el más profundo de los misterios y, nadie ha podido llegar a ese tiempo que marca la frontera que está situada en esa fracción de segundo, más allá del tiempo de Planck, en el cual los cosmólogos, para tapar su ignorancia, han puesto una singularidad lo mismo que ahora han colocado la materia oscura para explicar la expansión.

El Universo estacionario sostiene que el Universo nunca tuvo un origen, sino que siempre existió de la misma manera como lo conocemos hoy.

El escenario alternativo creado por Bondi, Gold y Hoyle estaba motivado en parte por un deseo de evitar la necesidad de un principio (o un posible final) del Universo. Su otro objetivo era crear un escenario cosmológico que pareciera de promedio siempre el mismo, de modo que no hubiera instantes privilegiados en la historia cósmica.

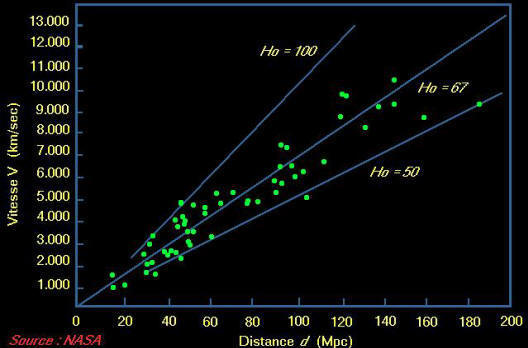

El gráfico de abajo indica la velocidad de alejamiento de las galaxias en función de sus distancias. La pendiente de la recta de “La constante de Hubble”

Horizontalmente: la medida de la distancia es proporcionada por la luminosidad de las galaxias más brillantes de diferentes grupos. Verticalmente: velocidades en Km. por segundo. Las diferentes curvas describen la relación velocidad distancia en función de la densidad supuesta del universo (en unidades de densidad crítica). Cuanto más denso es el universo, tanto más a la izquierda se sitúa la curva en el dibujo. La comparación con los puntos observados muestra que la densidad real es tres veces inferior a la densidad crítica. La cuirva más baja es la esperada en un universo estacionario.

Claro que dicho escenario, al principio parece imposible de conseguir. Después de todo, el Universo se está expandiendo. Está cambiando, de modo que, ¿cómo puede hacerse invariable? La visión de Hoyle era la de un río que fluye constantemente, siempre en movimiento pero siempre igual. Para que el universo presente la misma densidad media de materia y el mismo ritmo de expansión, independientemente de cuándo sea observado, la densidad debería ser constante.

A partir de la semilla o sustancia cósmica, la materia se podría estar creando de manera continuada

Él propuso que, en lugar de nacer en un instante pasado, la materia del universo se creaba continuamente a un ritmo que compensaba exactamente la tendencia a que la densidad sea diluida por la expansión. Este mecanismo de “creación continua” sólo tenía que ocurrir muy lentamente para conseguir una densidad constante; sólo se requería aproximadamente un átomo por metro cúbico cada diez mil millones de años y ningún experimento ni observación astronómica sería capaz de detectar un efecto tan pequeño.

Esta teoría del “estado estacionario” del Universo hacía predicciones muy precisas. El Universo parecía el mismo de promedio en todo momento. No había hitos especiales en la historia cósmica: Ningún “principio”, ningún “final”, ningún momento en que empezaran a formarse las estrellas o en el que la vida se hiciera posible por primera vez en el Universo. Claro que, finalmente, esta teoría quedó descartada por una serie de observaciones iniciadas a mediados de la década de 1950 que mostraba en primer lugar que la población de galaxias que eran emisores profusos de radioondas variaba significativamente a medida que el Universo envejecía.

La culminación de todo aquello llegó cuando en el año 1965 se descubrió la radiación térmica residual del comienzo caliente predicho por los modelos del Big Bang. Esta radiación de fondo de microondas no tenía lugar en el Universo en estado estacionario. Durante veinte años los astrónomos trataron de encontrar pruebas que dijeran si realmente el universo estaba realmente en el estado estacionario que propusieron Bondi, Gold y Hoyle.

Un sencillo argumento antrópico podría haber demostrado lo poco posible que sería ese estado de cosas. Si uno mide el ritmo de expansión del Universo, da un tiempo durante el que el Universo parece haber estado expandiéndose. En un Universo Big Bang éste es realmente el tiempo transcurrido desde que empezó la expansión: la edad del Universo. En la teoría del estado estacionario no hay principio y el ritmo de expansión es tan sólo el ritmo de expansión y nada más.

Las primeras estrellas se formaron millones de años después del (supuesto) big bang. Eran enormes, pesadas, y muy calientes. Brillaron con furia, vivieron rápido y murieron jóvenes. Fueron las responsables de la creación de los primeros agujeros negros en el Universo y también, de la creación de los primeros elementos pesados y más complejos que el hidrógeno y el Helio.

En una teoría del Big Bang, el hecho de que la edad de expansión sea sólo ligeramente mayor que la edad de las estrellas es una situación natural. Las estrellas se formaron en nuestro pasado y por ello deberíamos esperar encontrarnos en la escena cósmica una vez formadas, dado que, los elementos necesarios para la vida, se forjaron en los hornos nucleares de las estrellas calientes que fusionaron aquella primera materia más simple en otras más complejas.

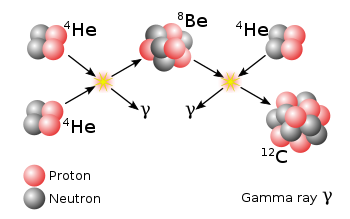

Se necesita mucho tiempo para que las estrellas fabriquen Carbono a partir de gases inertes como el Hidrógeno y el Helio. Pero no basta con el tiempo. La reacción nuclear específica que se necesita para hacer Carbono es una reacción bastante improbable. Requiere que se junten tres núcleos de Helio para fusionarse en un único núcleo de Carbono. Los núcleos de Helio se llaman partículas alfa, y esta reacción clave para formar Carbono ha sido bautizada como el proceso “triple alfa”.