Jun

14

¡Fluctuaciones de vacío! ¿Que son?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

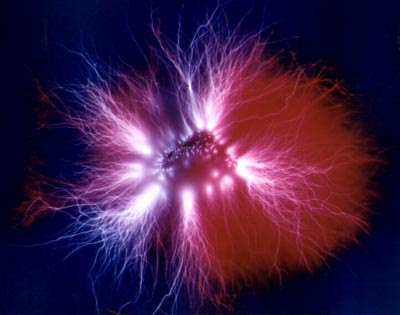

Un fuerte campo gravitatorio puede inducir un efecto desbocado en las fluctuaciones cuánticas que se producen en el espacio, aparentemente vacío, …

En física cuántica, la fluctuación cuántica es un cambio temporal en la cantidad de energía en un punto en el espacio como resultado del Principio de Incertidumbre que imaginó Werner Heisenberg. De acuerdo a una formulación de este principio energía y tiempo se relacionan de la siguiente forma:

Esto significa que la conservación de la energía puede parecer violada, pero sólo por breves lapsos. Esto permite la creación de pares partícula-antipartícula de partículas virtuales. El efecto de esas partículas es medible, por ejemplo, en la carga efectiva del electrón, diferente de su carga “desnuda”. En una formulación actual, la energía siempre se conserva, pero los estados propios del Hamiltoniano no son los mismos que los del operador del número de partículas, esto es, si está bien definida la energía del sistema no está bien definido el número de partículas del mismo, y viceversa, ya que estos dos operadores no conmutan.

Las fluctuaciones del vacío entre una esfera y una superficie plana

En un estudio realizado por un equipo de físicos con avanzados aparatos, han hallado un resultado del que nos dicen:

“La materia se construye sobre fundamentos frágiles. Los físicos acaban de confirmar que la materia, aparentemente sustancial, es en realidad nada más que fluctuaciones en el vació cuántico. Los investigadores simularon la frenética actividad que sucede en el interios de los protones y neutrones, que como sabéis son las partículas que aportan casi la totalidad de la masa a la materia común.

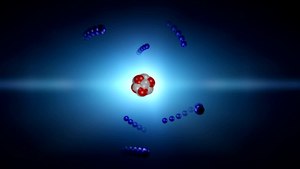

Cada protón (o neutrón) se compone de tres quarks – véase ilustración – pero las masas individuales de estos quarks apenas comprenden el 1% del total de la masa del protón ¿Entonces de dónde sale el resto? La teoría sostiene que esta masa es creada por la fuerza que mantiene pegados a los quarks, y que se conoce como fuerza nuclear fuerte. En términos cuánticos, la fuerza fuerte es contenida por un campo de partículas virtuales llamadas gluones, las cuales irrumpen aleatoriamente en la existencia para desaparecer de nuevo. La energía de estas fluctuaciones del vacío debe sumarse a la masa total del neutrón y del protón.”

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún y años-luz de y conocer sobre su verdadera naturaleza. Es algo que vemos en sus distintas formas materiales que configuran y conforman todo lo material desde las partículas elementales hasta las montañas y los océanos. Unas veces está en estado “inerte” y otras, se eleva hasta la vida que incluso, en ocasiones, alcanza la consciencia de SER. Sin embargo, no acabamos de dilucidar de dónde viene su verdadero origen, su esencia, lo que era antes de “ser” materia. ¿Existe acaso una especie de sustancia cósmica anterior a la materia? Y, si realmente existe esa sustancia… ¿Dónde está?

Claro que hemos llegado a saber que las llamadas fluctuaciones del vacío son oscilaciones aleatorias, impredecibles e ineliminables de un campo de fuerza (electromagnético o gravitatorio) que son debidas a un “tira y afloja” en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada, momentáneamente, energía de regiones adyacentes y luego las devuelven. Pero…

– ¿Qué regiones adyacentes?

Acaso universos paralelos, acaso defomraciones del espacio-tiempo a escalas microscópicas, micros agujeros negros que pasan a ser agujeros blancos salidos de estas regiones o campos de fuerza que no podemos ver pero sí sentir, y, en última instancia, ¿por qué se forman esas partículas virtuales que de inmediato se aniquilan y desaparecen antes de que puedan ser capturadas? ¿Qué sentido tiene todo eso?

Las consecuencias de la existencia del cuanto mínimo de acción fueron revolucionarios para la comprensión del vacío. Mientras la continuidad de la acción clásica suponía un vacío plano, estable y “realmente” vacío, la discontinuidad que supone el cuanto nos dibuja un vacío inestable, en continuo cambio y muy lejos de poder ser considerado plano en las distancias atómicas y menores. El vacío cuántico es de todo menos vacío, en él la energía nunca puede quedar estabilizada en valor cero, está fluctuando sobre ese valor, continuamente se están creando y aniquilando todo tipo de partículas, llamadas por eso virtuales, en las que el producto de su energía por el tiempo de su existencia efímera es menor que el cuanto de acción. Se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío y son las responsables de que exista un que lo inunda todo llamado campo de punto cero.

Pero volvamos de nuevo a las fluctuaciones de vacío, que al igual que las ondas “reales” de energía positiva, están sujetas a las leyes de la dualidad onda/partícula; es decir, tienen tanto aspectos de onda como aspectos de partícula.

Las ondas fluctúan de forma aleatoria e impredecible, con energía positiva momentáneamente aquí, energía negativa momentáneamente allí, y energía cero en promedio. El aspecto de partícula está incorporado en el concepto de partículas virtuales, es decir, partículas que pueden nacer en pares (dos partículas a un tiempo), viviendo temporalmente de la energía fluctuacional tomada prestada de regiones “vecinas” del , y que luego se aniquilan y desaparecen, devolviendo la energía a esas regiones “vecinas”. Si hablamos de fluctuaciones electromagnéticas del vacío, las partículas virtuales son fotones virtuales; en el caso de fluctuaciones de la gravedad en el vacío, son gravitones virtuales.

De las llamadas fluctuaciones de vacío pueden surgir, partículas virtuales y quién sabe que cosas más… Hasta un nuevo Universo.

Son muchas las preguntas que no tienen respuestas

Parece que las fluctiuaciones ocurren en cualquier lugar, pero que, son tan minúsculas que ningún observador o experimentador las ha detectado de una manera franca hasta la fecha y, se sabe que están ahí por experimentos que lo han confirmado. Estas fluctuaciones son más poderosas cuanto menos escala se considera en el espacio y, por debajo de la longitud de Planck-Wheeler las fluctuaciones de vacío son tan enormes que el espacio tal como lo conocemos “pareciera estar hirviendo” para convertirse en una especie de espuma cuántica que parece que en realidad, cubre todo el espacio “vacío cuántico” que sabemos que está ahí y es el campo del que surgen esas partículas virtuales que antes menccionaba.

¿Espuma cuántica? Si profundizamos mucho en la materia… Podríamos ver otro universo distinto al nuestro. Las cosas miles de millones de veces más pequeñas que en nuestro mundo cotidiano, no parecen las mismas cosas.

Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, ![]() es la escala de longitud por debajo de la cual el tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro. ¡Qué locura!

es la escala de longitud por debajo de la cual el tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro. ¡Qué locura!

Como tantas veces hemos comentado, los trabajos que se han realizado sobre poder construir una teoría cuántica de la gravedad nos llevan a un sorprendente de implicaciones. Por un lado, sólo se ha podido conceptuar a la gravedad cuántica, siempre y cuando, el universo tenga más de cuatro dimensiones. Además, se llega a considerar que en la era de Planck, tanto el universo como la gravedad pudieron ser una sola cosa compacta estructurada por objetos cuánticos infinitamente diminutos, como los que suponemos que conforman las supercuerdas. A esta escala, el mismísimo espaciotiempo estaría sometido a imprescindibles fluctuaciones muy semejantes a las que causan las partículas al nacer y desaparecer de la existencia en el espaciotiempo ordinario. Esta noción ha conducido a los teóricos a describir el universo de la era cuántica como una especie de extremadamente densa y agitada espuma que pudo haber contenido las vibrantes cuerdecillas que propugnan los cosmólogos cuerdistas.

Los físicos especulan que el cosmos ha crecido a desde una «nada» primigenia que al nacer comenzó el principio del tiempo y que, en ese parto, contenía toda la materia y toda la energía.

En física como en todas las demás disciplinas científicas, los conocimientos avanzan y las teorías que sostuvieron los cimientos de nuestros conocimientos se van haciendo viejas y van teniendo que ser reforzadas con las nuevas y más poderosas “vigas” de las nuevas ideas y los nuevos hallazgos científicos que hacen posible ir perfeccionando lo que ya teníamos.

Recientemente se han alzado algunas voces contra el Principio de Incertidumbre de Heisenberg. He podido leer en un artíoculo de la prestigiosa Revista Nature, un artículo del premio Nobel de Física Gerald ´t Hoofft, en el que propone que la naturaleza probabilistica de la mecánica cuántica, desaparecería a la escala de Planck, en la que el comportamiento de la materia sería determinista; a longitudes mayores, energías más pequeñas.

El mundo de lo muy pequeño (el micro espacio), a nivel atómico y subatómico, es el dominio de la física cuántica, así nunca podríamos saber, de acuerdo m con el principio de incertidumbre, y, en un momento determinado, la posición y el estado de una partícula. Este estado podría ser una función de la escala espacio-temporal. A esta escala tamaños todo sucede demasiado deprisa para nosotros.

El “universo cuántico” nada es lo que parece a primera vista, allí entramos en otro mundo que en nada, se parece al nuestro

Cuando hablamos de la mecánica cuántica, tenemos mirar un poco hacia atrás en el tiempo y podremos darnos del gran impacto que tuvo en el devenir del mundo desde que, en nuestras vidas, apareció el átomo y, más tarde, sus contenidos. Los nombres de Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Bardeen, Roentgen, Dirac y muchos otros, se pudieron a la cabeza de la lista de las personas más famosas. Aquel primer premio Nobel de Física otorgado en 1900 a Roentgen por descubrir los rayos X, en el mismo año llegaría el ¡cuanto! De Planck que inspiró a Einstein para su trabajo sobre el Efecto fotoeléctrico que también, le valdría el Nobel, y, a partir de ese momento, se desencadenó una especie de alucinante por saber sobre el átomo, sus contenidos, y, de qué estaba hecha la materia.

La conocida como Paradoja EPR y los conceptos de Tiempo y , presente, pasado y futuro.

“Nadie ha resuelto la paradoja del gato de Schroedinger, ni la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. El principio de incertidumbre no se ha explicado y se asume como un dogma, lo mismo pasa con el spin. El spin no es un giro pero es un giro. Aquí hay un desafío al pensamiento humano. ¡Aquí hay una aventura del pensamiento!”

Fueron muchas las polémicas desatadas a cuenta de las aparentes incongruencias de la moderna Mecánica Cuántica. La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, denominada “Paradoja EPR”, trata de un experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en 1935. Es relevante, pues pone de manifiesto un problema aparente de la mecánica cuántica, y en las décadas siguientes se dedicaron múltiples esfuerzos a desarrollarla y resolverla.

A Einstein (y a muchos otros científicos), la idea del entrelazamiento cuántico le resultaba extremadamente perturbadora. Esta particular característica de la mecánica cuántica permite preparar estados de dos o más partículas en los cuales es imposible obtener útil sobre el estado total del sistema haciendo sólo mediciones sobre una de las partículas.

Por otro lado, en un entrelazado, manipulando una de las partículas, se puede modificar el estado total. Es decir, operando sobre una de las partículas se puede modificar el estado de la otra a distancia de manera instantánea. Esto habla de una correlación entre las dos partículas que no tiene paralaje en el mundo de nuestras experiencias cotidianas. Cabe enfatizar pues que cuando se mide el estado de una partícula, enseguida sabemos el estado de la otra, lo cual aparentemente es instantáneo, es decir, sin importar las distancias a las que se encuentren las partículas, una de la otra, ambas saben instantáneamente el estado de la otra.

El experimento planteado por EPR consiste en dos partículas que interactuaron en el pasado y que quedan en un estado entrelazado. Dos observadores reciben cada una de las partículas. Si un observador mide el momento de una de ellas, sabe cuál es el momento de la otra. Si mide la posición, gracias al entrelazamiento cuántico y al principio de incertidumbre, puede la posición de la otra partícula de forma instantánea, lo que contradice el sentido común.

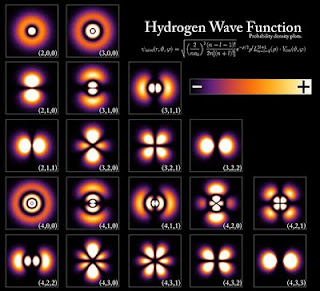

Animación que muestra dos átomos de oxígeno fusionándose para formar una molécula de O2 en su estado cuántico fundamental. Las nubes de color representan los orbitales atómicos. Los orbitales 2s y 2p de cada átomo se combinan para formar los orbitales σ y π de la molécula, que la mantienen unida. Los orbitales 1s, más interiores, no se combinan y permiten distinguir a cada núcleo. Lo que ocurre a escalas tan pequeñas es fascienante.

Si nos pudiéramos convertir en electrones, por ejemplo, sabríamos dónde y cómo estamos en cada momento y podríamos ver asombrados, todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor que, entonces sí, veríamos transcurrir a un ritmo más lento del que podemos detectar en los electrones desde nuestro macroestado espacio temporal. El electrón, bajo nuestro punto de vista se mueve alrededor del núcleo atómico a una velocidad de 7 millones de km/h.

A medida que se asciende en la escala de tamaños, hasta el tiempo se va ajustando a esta escala, los objetos, a medida que se hacen mayores se mueven más despacio y, además, tienen más duración que los pequeños objetos infinitesimales del micro mundo cuántico. La vida media de un neutron es de unos 15 minutos, por ejemplo, mientras que la vida media de una estrellas se puede contar en miles de millones de años.

En nuestra macroescala, los acontecimientos y ,los objetos se mueven a velocidades que a nosotros nos parecen normales. Si se mueven con demasiada lentitud nos parece que no se mueven. Así hablamos de escala de tiempo geológico, para referirnos al tiempo y velocidad de la mayor parte de los acontecimientos geológicos que afectan a la Tierra, el tiempo transcurre aquí en millones de años y nosotros ni lo apreciamos; nos parece que todo está inmóvil. Nosotros, los humanos, funcionamos en la escala de años (tiempo biológico).

El Tiempo Cosmológico es aún mucho más dilatado y los objetos cósmicos (mundos, estrellas y galaxias), tienen una mayor duración aunque su movimiento puede ser muy rápido debido a la inmensidad del espacio universal en el que se mueven. La Tierra, por ejemplo, orbita alrededor del Sol a una velocidad media de 30 Km/s., y, el Sol, se desplaza por la Galaxia a una velocidad de 270 km/s. Y, además, se puede incrementar el tiempo y el espacio en su andadura al estar inmersos y ligados en una misma maya elñástica.

Así, el espacio dentro de un átomo, es muy pequeño; dentro de una célula, es algo mayor; dentro de un animal, mayor aún y así sucesivamente… hasta llegar a los enormes espaciosa que separan las estrellas y las galaxias en el Universo.

Distancias astronómicas separan a las estrellas entre sí, a las galaxias dentro del cúmulo, y a los cúmulos en los supercúmulos.

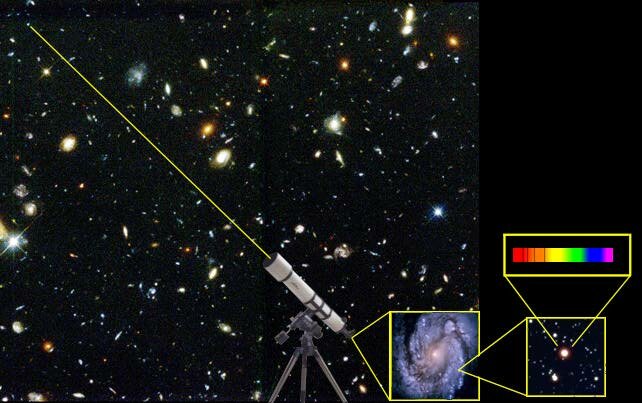

Las distancias que separan a los objetos del Cosmos se tienen que medir con unidades espaciales, tal es su inmensa magnitud que, nuestras mentes, aunque podamos hablar de ellas de manera cotidiana, en realidad, no han llegado a asimilarlas.Y, a todo ésto, los físicos han intentado con denuedo elaborar una teoría completa de la gravedad que incluya la mecánica cuántica. Los cálculos de la mayoría de las teorías propuesta de la «gravedad cuántica» arrojan numerosos infinitos. Los físicos no están seguros si el problema es técnico o conceptual. No obstante, incluso prescindiendo de una teoría completa de gravedad cuántica, se puede deducir que los efectos de la teoría cuántica, habrían cruciales durante los primeros 10-43 segundos del inicio del universo, cuando éste tenía una densidad de 1093 gramos por centímetro cúbico y mayor. (El plomo sólido tiene una densidad de aproximadamente diez gramos por centímetro cúbico.) Este período, que es el que corresponde a la era de Planck, y a su estudio se le llama cosmología cuántica. Como el universo en su totalidad habría estado sujeto a grandes incertidumbres y fluctuaciones durante la era de Planck o era cuántica, con la materia y la energía apareciendo y desapareciendo de un vacío en grandes cantidades, el concepto de un principio del universo podría no tener un significado bien definido. En todo caso, la densidad del universo durante este período es de tal magnitud que escapa a nuestra comprensión. Para propósitos prácticos, la era cuántica podría considerarse el estado inicial, o principio, del universo. En consecuencia, los procesos cuánticos ocurridos durante este período, cualquiera sea su naturaleza, determinaron las iniciales del universo.

Una cosa nos ha podido quedar clara: Los científicos para lograr conocer la estructura del universo a su escala más grande, deben retroceder en el tiempo, centrando sus teorías en el momento en que todo comenzó. Para ello, como todos sabeis, se han formulado distintas teorías unificadoras de las cuatro fuerzas de la naturaleza, con las cuales se han modelado acontecimiento y en el universo primitivo casi a todo lo largo del camino hasta el principio. Pero cómo se supone que debió haber habido un «antes», aparece una barrera que impide ir más allá de una frontera que se halla fijada a los 10-43 [s] después del Big Bang, un instante conocido como «momento de Planck», en homenaje al físico alemán Max Planck.

Esta barrera existe debido a que antes del momento de Planck, durante el período llamado la «era de Planck o cuántica», se supone que las cuatro fuerza fundamentales conocidas de la naturaleza eran indistinguibles o se hallaban unificadas , que era una sola fuerza. Aunque los físicos han diseñado teorías cuánticas que unen tres de las fuerzas, una por una, a través de eras que se remontan al momento de Planck, hasta ahora les ha prácticamente imposible armonizar las leyes de la teoría cuántica con la gravedad de la relatividad de Einstein, en un sólo modelo teórico ampliamente convincente y con posibilidades claras de ser contrastado en experimentos de laboratorio y, mucho menos, con observaciones.

Y después de todo ésto, sólo una caso me queda clara: ¡Lo poco que sabemos! A pesar de la mucha imaginación que ponemos en las cosas que creemos conocer.

emilio silvera

May

11

Seguimos avanzando en Física

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

La existencia y estabilidad de los átomos depende en gran medida del hecho de que los neutrones son un poco más masivos que los protones. Las masas difieren solo en alrededor de un 0,14 por ciento. Un valor ligeramente más pequeño o más grande de la diferencia de masas habría llevado a un universo radicalmente distinto, con demasiados neutrones, hidrógeno insuficiente, o una escasez excesiva de elementos pesados. La diminuta diferencia de masa es la razón por la que los neutrones libres se desintegran en promedio en alrededor de diez minutos, mientras que los protones (los inmutables ladrillos de la identidad de cada elemento químico) permanecen estables durante un período prácticamente ilimitado.

En 1972, unos 40 años después del descubrimiento del neutrón por Chadwick en 1932, Harald Fritzsch (Alemania), Murray Gell-Mann (Estados Unidos) y Heinrich Leutwyler (Suiza) presentaron una teoría coherente de las partículas y fuerzas que forman el neutrón y el protón, conocida como cromodinámica cuántica.

Ejemplo de estructura de color de un neutrón. Puede observarse la composición de Quarks y la carga de “color” que adopta.

Hoy en día, sabemos que los protones y los neutrones están compuestos por “quarks u” (por la palabra inglesa Up o Arriba) y “quarks d” (por la palabra inglesa Down o abajo). El protón está hecho de un quark d y dos quarks u, mientras que el neutrón está compuesto de un quark u y dos quarks d.

![La supercomputadora JUQUEEN. (Foto: © Forschungszentrum Jülich) [Img #26440]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_26440.jpg)

Las simulaciones en superordenadores realizadas durante los últimos años confirmaron que la mayor parte de la masa del protón y del neutrón resulta de la energía transportada por los quarks que los constituyen, de acuerdo con la fórmula de Einstein E=mc2. Sin embargo, una pequeña aportación del campo electromagnético que rodea al protón cargado eléctricamente debería hacerlo aproximadamente un 0,1 por ciento más masivo que el neutrón, que es neutro. El hecho de que la masa medida del neutrón sea mayor es debido a cierta interacción sutil entre efectos electromagnéticos y efectos asociados a diferencia de masas entre quarks, tal y como un equipo de físicos de Francia, Alemania y Hungría, encabezado por Zoltán Fodor, ha conseguido ahora mostrar mediante simulaciones extremadamente complejas en un trabajo para el que ha sido fundamental la labor de cálculo realizada por la supercomputadora JUQUEEN, del Centro de Investigación de Jülich en Alemania.

Los resultados de este trabajo abren la puerta a una nueva generación de simulaciones que serán empleadas para determinar las propiedades de quarks, gluones y otras partículas.”

Lo que nos debe quedar claro es el hecho de que, la Física nunca duerme, y, cada día que pàsa, imaginamos nuevas maneras para desentrañar los secretos de la Naturaleza y la verdadera condición de la materia que, creemos conocer, y, sin embargo, nos esconde, en forma de secretos por desvelar, muchas y sorprendentes verdades que necesitamos conocer para que, la Humanidad, tenga un futuro más esperanzador que el que, en la actualidad tenemos.

Mar

18

Buscando la Gravedad cuántica

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Quién sabe cómo nos veremos nosotros dentro de unos cientos de años

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”. Lo cierto es que, para que las dos teorías, cuántica y relativista se reúnan sin que surjan los dichosos infinitos, se tiene que plantear dentro de una teoría de dimensiones extra. Esas teorías de más dimensiones, requieren de complejas formulaciones que no todos, podemos entender.

Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo (¿y Perelman? ¿Por qué nos se ha implicado?). Hablan de 10, 11 y 26 dimensiones, siempre, todas ellas espaciales menos una que es la temporal. Vivimos en cuatro: tres de espacio (este-oeste, norte-sur y arriba-abajo) y una temporal. No podemos, ni sabemos o no es posible instruir, en nuestro cerebro (también tridimensional), ver más dimensiones. Pero llegaron Kaluza y Klein y compactaron, en la longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. ¡Problema solucionado!

¿Quién puede ir a la longitud de Planck para verla?

Ni vemos la longitud de Planck ni las dimensiones extra

La puerta de las dimensiones más altas quedó abierta y, a los teóricos, se les regaló una herramienta maravillosa. En el Hiperespacio, todo es posible. Hasta el matrimonio de la relatividad general y la mecánica cuántica, allí si es posible encontrar esa soñada teoría de la Gravedad cuántica.

Así que, los teóricos, se han embarcado a la búsqueda de un objetivo audaz: buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intenso calor del universo en sus primeros tiempos, una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas. Todo debe ser contestado a partir de una ecuación básica.

¿Dónde radica el problema?

Nuestro es tridimensional y no podemos ver otro más allá… ¡si existe!

El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo de la observación, o no lo tiene todavía si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello, no la tiene ni el nuevo acelerador de partículas LHC que con sus 14 TeV no llegaría ni siquiera a vislumbrar esas cuerdas vibrantes de las que tanto se habla.

La verdad es que, la teoría que ahora tenemos, el Modelo Estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido a altas energías.

Con sus 20 parámetros aleatorios (parece que uno de ellos ha sido hallado -el bosón de Higgs-), el Modelo estándar de la física de partículas que incluye sólo tres de las interacicones fundamentales -las fuerzas nucleares débil y fuerte y el electromagnetismo-, ha dado un buen resultado y a permitido a los físicos trabajar ampliamente en el conocimiento del mundo, de la Naturaleza, del Universo. Sin embargo, deja muchas preguntas sin contestar y, lo cierto es que, se necesitan nuevas maneras, nuevas formas, nuevas teorías que nos lleven más allá.

¡Necesitamos algo más avanzado!

Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las partículas que conocemos y están incluidas en el Modelo estándar, se nos ha dicho que ha sido encontrada pero, nada se ha dicho de cómo ésta partícula transmite la masa a las demás. Faltan algunas explicaciones.

El secreto de todo radica en conseguir la simplicidad: el átomo resulto ser complejo lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones, resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo, que siendo infinitesimal, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones y, ahora, queremos continuar profundizando, sospechamos, que después de los quarks puede haber algo más.

Los del LHC dicen haber encontrado el Bosón de Higgs pero, no he podido leer ni oir, alguna explicación clara y precisa de cómo le dá masa a las demás partículas (la mejor explicación sobre el tema la he leido de nuestro amigo y contertulio Ramón Marquez. Él dice que la masa de las partículas es el resultado del efecto frenado al viajar por los océanos de Higgs, una idea brillante, sencilla de entender y razonable para explicar tal fenómeno). Espero que, el Nobel se justifique y que expongan con detalle lo que pasa en los llamados “océanos de Higgs” por el que las partículas circulan para adquirir sus masas que les “proporciona” el recien “hallado” bosón.

¿Cómo llegamos aquí? Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el vacío y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por este campo, toman masa. Esto no es por sí mismo destacable, pues las partículas pueden tomar energía de los campos (gauge) de los que hemos comentado, del campo gravitatorio o del electromagnético. Si llevamos un bloque de plomo a lo alto de la Torre Eiffel, el bloque adquiriría energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra.

Como E=mc2, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del Sistema Tierra-bloque de plomo. Aquí hemos de añadirle amablemente un poco de complejidad a la venerable ecuación de Einstein. La masa, m, tiene en realidad dos partes. Una es la masa en reposo, m0, la que se mide en el laboratorio cuando la partícula está en reposo. La partícula adquiere la otra parte de la masa en virtud de su movimiento (como los protones en el acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a c) o en virtud de su energía potencial de campo. Vemos una dinámica similar en los núcleos atómicos. Por ejemplo, si separamos el protón y el neutrón que componen un núcleo de deuterio, la suma de las masas aumenta.

Peor la energía potencial tomada del campo de Higgs difiere en varios aspectos de la acción de los campos familiares. La masa tomada de Higgs es en realidad masa en reposo. De hecho, en la que quizá sea la versión más

apasionante de la teoría del campo de Higgs, éste genera toda la masa en reposo. Otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas. Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan éstas al campo de Higgs.

La influencia de Higgs en las masas de los quarks y de los leptones, nos recuerda el descubrimiento por Pieter Zeeman, en 1.896, de la división de los niveles de energía de un electrón cuando se aplica un campo magnético al átomo. El campo (que representa metafóricamente el papel de Higgs) rompe la simetría del espacio de la que el electrón disfrutaba.

Hasta ahora no tenemos ni idea de que reglas controlan los incrementos de masa generados por el Higgs (de ahí la expectación creada por el nuevo acelerador de partículas LHC). Pero el problema es irritante: ¿por qué sólo esas masas –Las masas de los W+, W–, y Zº, y el up, el down, el encanto, el extraño, el top y el bottom, así como los leptones – que no forman ningún patrón obvio?

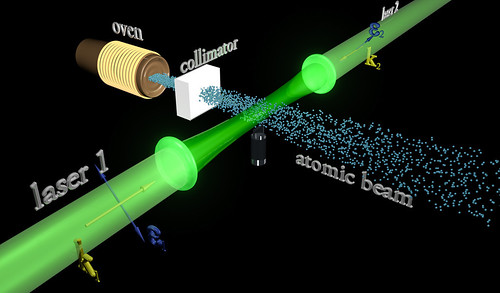

No dejamos de experimentar para saber ccómo es nuestro mundo, la Naturaleza, el Universo que nos acoge

Las masas van de la del electrón 0’0005 GeV, a la del top, que tiene que ser mayor que 91 GeV. Deberíamos recordar que esta extraña idea (el Higgs) se empleó con mucho éxito para formular la teoría electrodébil (Weinberg-salam). Allí se propuso el campo de Higgs como una forma de ocultar la unidad de las fuerzas electromagnéticas y débiles. En la unidad hay cuatro partículas mensajeras sin masa –los W+, W–, Zº y fotón que llevan la fuerza electrodébil. Además está el campo de Higgs, y, rápidamente, los W y Z chupan la esencia de Higgs y se hacen pesados; el fotón permanece intacto. La fuerza electrodébil se fragmenta en la débil (débil porque los mensajeros son muy gordos) y la electromagnética, cuyas propiedades determina el fotón, carente de masa. La simetría se rompe espontáneamente, dicen los teóricos. Prefiero la descripción según la cual el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa.

Las masas de los W y el Z se predijeron con éxito a partir de los parámetros de la teoría electrodébil. Y las relajadas sonrisas de los físicos teóricos nos recuerdan que Gerard ^t Hooft y Veltman dejaron sentado que la teoría entera esta libre de infinitos.

La asignatura pendiente de la física teórica del siglo XX ha sido la unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica. Las aproximaciones que se han hecho van desde la cuantificación canónica del campo gravitatorio hasta la ampliación de las simetrías en la teoría de supercuerdas. Existen también teorías que buscan una nueva interpretación de las teorías del espacio-tiempo, como se vio en el congreso sobre la ontología del espacio-tiempo que tuvo lugar en junio de 2006 en Montreal.

Penrose es actualmente Profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Oxford, y ya en los años 60 presentó su teoría de los “spin networks” que después fue tomada por Ashtekar y Rovelli, y otros, en la teoría de la gravitación cuántica.

A partir de los años 70, Penrose presentó su teoría de los “twistor”, que algunos físicos han aplicado a la teoría de las supercuerdas para resolver el enigma de las 11 dimensiones del espacio-tiempo. En su último libro “El camino a la Realidad” Penrose ha reivindicado la paternidad de las teorías de los “spin networks” y de los “twistors” que se empieza a utilizar por los físicos teóricos y que nosotros vamos a resumir brevemente.

Roger Penrose es uno de los nuevos humanistas del siglo que se ha interesado por los problemas de las matemáticas, de la física, de la biología, de la psicología y de la filosofía. Siguiendo el modelo de Popper de los tres mundos, ha trabajado sobre la flecha del mundo 1 de la física, al mundo 2 de la conciencia, y del mundo 3 de las matemáticas, al mundo 1.

En esta última dirección ha publicado numerosos libros y artículos, donde aborda la asignatura pendiente de la unificación de la mecánica cuántica y la teoría del campo gravitatorio. El camino que ha seguido Penrose es encontrar una base común a ambas.

Para ello ha introducido dos modelos: los “spin networks” y los “twistors”, el primero discreto, con una métrica intrínseca, no relativista, previo al concepto de espacio, el segundo continuo, con una métrica extrínseca, relativista e inmerso en un espacio-tiempo dado.

Con estos modelos intenta Penrose responder a la pregunta sobre el “por qué” de la realidad física, en vez del “cómo”. Nos encontramos así ante uno de los grandes misterios de la razón humana que nos acercan al misterio del Universo.

“Spin networks” y gravedad cuántica

El modelo de los “twistors” se ha aplicado con éxito a la clasificación de las partículas elementales y a la formulación de la relatividad general. Pero recientemente algunos modelos de la gravedad cuántica han retomado la idea de los “spin networks” de Penrose para desarrollar un modelo discreto llamado loop quantum gravity donde el espacio subyacente está discretizado.

Claro que son varias las corrientes que quieren abrirse camino hacia otras físicas nuevas.

La teoría de supercuerdas tiene tantas sorpresas fantásticas que cualquiera que investigue en el tema reconoce que está llena de magia. Es algo que funciona con tanta belleza… Cuando cosas que no encajan juntas e incluso se repelen, si se acerca la una a la otra alguien es capaz de formular un camino mediante el cual, no sólo no se rechazan, sino que encajan a la perfección dentro de ese sistema, como ocurre ahora con la teoría M que acoge con naturalidad la teoría de la relatividad general y la teoría mecánico-cuántica; ahí, cuando eso se produce, está presente la belleza.

Lo que hace que la teoría de supercuerdas sea tan interesante es que el marco estándar mediante el cual conocemos la mayor parte de la física es la teoría cuántica y resulta que ella hace imposible la gravedad. La relatividad general de Einstein, que es el modelo de la gravedad, no funciona con la teoría cuántica. Sin embargo, las supercuerdas modifican la teoría cuántica estándar de tal manera que la gravedad no sólo se convierte en posible, sino que forma parte natural del sistema; es inevitable para que éste sea completo.

¿Por qué es tan importante encajar la gravedad y la teoría cuántica? Porque no podemos admitir una teoría que explique las fuerzas de la naturaleza y deje fuera a una de esas fuerzas. Así ocurre con el Modelo Estándar que deja aparte y no incluye a la fuerza gravitatoria que está ahí, en la Naturaleza.

La teoría de supercuerdas se perfila como la teoría que tiene implicaciones si tratamos con las cosas muy pequeñas, en el microcosmos; toda la teoría de partículas elementales cambia con las supercuerdas que penetra mucho más; llega mucho más allá de lo que ahora es posible.

Se habla de cuerdas abiertas, cerradas o de lazos, de p branas donde p denota su dimensionalidad (así, 1 brana podría ser una cuerda y 2.

La topología es, el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la geometría y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiempos antiguos, la topología aparece en el siglo diecisiete, con el nombre de analysis situs, ésto es, análisis de la posición.

De manera informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes, cuando dichas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. La transformación permitida presupone, en otras palabras, que hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la figura original y los de la transformada, y que la deformación hace corresponder puntos próximos a puntos próximos. Esta última propiedad se llama continuidad, y lo que se requiere es que la transformación y su inversa sean ambas continuas: así, trabajarnos con homeomorfismos.

Aunque creo que aíun nos esconde algún secreto, todos sabemos ya cuál es, el «pegamento» que mantiene unidas a las grandes estructuras que podemos observar a nuestro alrededor (galaxias, cúmulos y supercúmulos) La Relatividad General vino a definir lo que ahora es una auténtica cosmología que nos marcaron los parámetros de cómo funciona el Universo a gran escala.

En cuanto a nuestra comprensión del universo a gran escala (supercúmulos de galaxias, ondas gravitacionales, posibles estrellas de Quarks-Gluones… el propio Big Bang…), creo que afectará a nuestra idea presente, al esquema que hoy rige y, como la nueva teoría, el horizonte se ampliará enormemente; el cosmos se presentará ante nosotros como un todo, con un comienzo muy bien definido y un final muy bien determinado. El Tiempo y la Entropía tienen mucho que decir en todo eso y, por el camino hacia el conocimiento pleno, tendremos que comprender, de manera completa y exacta que es la Luz, la Gravedad y… ¡tántas cosas!

Para cuando eso llegue, sabremos lo que es, como se genera y dónde están situados los orígenes de esa “fuerza”, “materia”, o, “energía” que ahora no sabemos ver para explicar el movimiento de las galaxias o la expansión del espacio mismo, la posible existencia de otros universos…

emilio silvera

Feb

15

Esos diminutos objetos que conforman la materia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

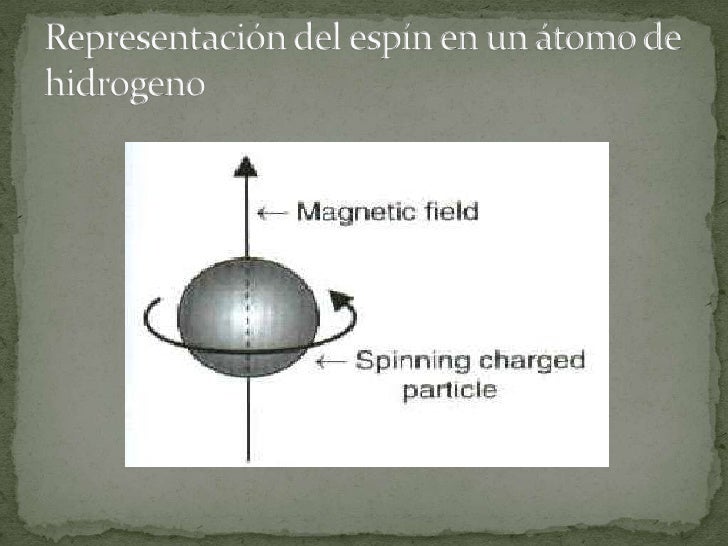

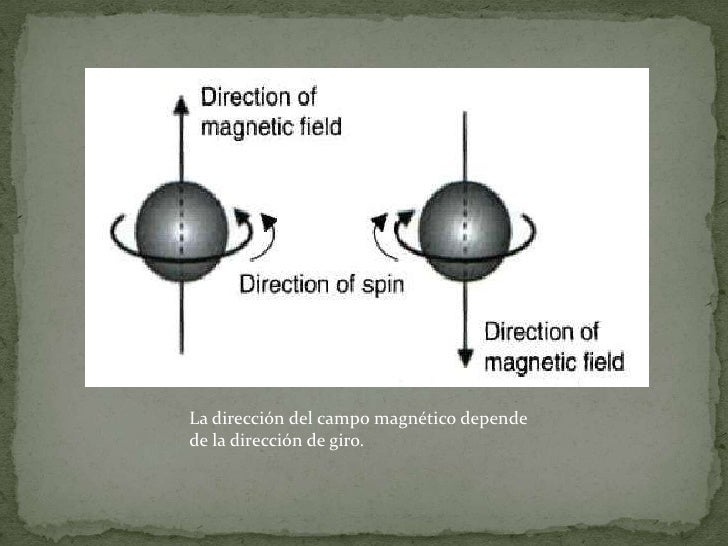

El electrón es poseedor de una carga eléctrica negativa; y, al girar el electrón sobre su propio eje genera un campo magnético que denominamos espín. El espín proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. Añadiendo el espín como un cuarto número cuántico, se logró dar una explicación más completa de las características de los espectros de átomos que poseen un solo electrón. Actualmente, la existencia del espín del electrón está confirmada por muchos resultados experimentales. Pronto, el concepto de espín se amplió a todas las partículas subatómicas, incluidos los protones, los neutrones y las antipartículas.

Así, las interacciones magnéticas y la dupliidad de muchas líneas espectrales (estructura fina), son los efectos atribuidos a la existencia de ese momento magnético (el momento del espín), que surge debido al movimiento de rotación del electrón alrededor de su eje. El momento angular de rotación no puede cambiar de ninguna manera, que que forma parte intrínseca de la particula como una propiedad más, como lo son la masa o su carga eléctrica. El momento cuántico del espín (s) del electrón tiene valores de ±½.

En concreto, cuando se realiza una medición del espín en diferentes direcciones, sólo se obtienen una serie de valores posibles. que son sus posibles proyecciones sobre esa dirección. Por ejemplo, la proyección del momento angular de espín de un electrón, si se mide en una dirección particular dada por un campo magnético externo, puede resultar únicamente en los valores  o bien

o bien  .

.

El valor de espín está cuantizado, lo que significa que no pueden encontrarse partículas con cualquier valor del espín, sino que el espín de una partícula siempre es un múltiplo entero de  (donde

(donde  es igual a h la constante de Planckdividida entre

es igual a h la constante de Planckdividida entre  .

.

|

|

|

|

Ralph Kronig, físico alemán (1904-1996)

|

Samuel Goudsmit, físico holandés (1902-1978)

|

George Uhlenbeck, físico holandés (1900-1988)

|

Usualmente se ve cómo la partícula gira sobre su eje, a semejanza de un trompo, o como la Tierra o el Sol, o nuestra galaxia o, si se me permite decirlo, como el propio universo. En 1.925, los físicos holandeses George Eugene Uhlenbeck y Samuel Abraham Goudsmit aludieron por primera vez a esa rotación de las partículas. Éstas, al girar, generan un minúsculo campo electromagnético; tales campos han sido objeto de medidas y exploraciones, principalmente por parte del físico alemán Otto Stern y el físico norteamericano Isaac Rabi, quienes recibieron los premios Nobel de Física en 1.943 y 1.944 respectivamente, por sus trabajos sobre dicho fenómeno.

Esas partículas (al igual que el protón, el neutrón y el electrón), que poseen espines que pueden medirse en números mitad, se consideran según un sistema de reglas elaboradas independientemente, en 1.926, por Fermi y Dirac; por ello, se las llama y conoce como estadísticas Fermi-dirac. Las partículas que obedecen a las mismas se denominan fermiones, por lo cual el protón, el electrón y el neutrón son todos fermiones.

Hay también partículas cuya rotación, al duplicarse, resulta igual a un número par. Para manipular sus energías hay otra serie de reglas, ideadas por Einstein y el físico indio S. N. Bose. Las partículas que se adaptan a la estadística Bose-Einstein son bosones, como por ejemplo la partícula alfa.

Las reglas de la mecánica cuántica tienen que ser aplicadas si queremos describir estadísticamente un sistema de partículas que obedece a reglas de esta teoría en vez de los de la mecánica clásica. En estadística cuántica, los estados de energía se considera que están cuantizados. La estadística de Bose-Einstein se aplica si cualquier número de partículas puede ocupar un estado cuántico dad. Dichas partículas (como dije antes) son bosones, que tienden a juntarse.

Los bosones tienen un momento angular nh/2π, donde n es cero o un entero, y h es la constante de Planck. Para bosones idénticos, la función de ondas es siempre simétrica. Si sólo una partícula puede ocupar un estado cuántico, tenemos que aplicar la estadística Fermi-Dirac y las partículas (como también antes dije) son los fermiones que tienen momento angular (n + ½)h / 2π y cualquier función de ondas de fermiones idénticos es siempre antisimétrica. La relación entre el espín y la estadística de las partículas está demostrada por el teorema espín-estadística.

En un espacio de dos dimensiones es posible que haya partículas (o cuasipartículas) con estadística intermedia entre bosones y fermiones. Estas partículas se conocen con el nombre de aniones; para aniones idénticos, la función de ondas no es simétrica (un cambio de fase de +1) o antisimétrica (un cambio de fase de -1), sino que interpola continuamente entre +1 y -1. Los aniones pueden ser importantes en el análisis del efecto Hall cuántico fraccional y han sido sugeridos como un mecanismo para la superconductividad de alta temperatura.

El principio de exclusión de Pauli y el cuarto número cuántico, el spin

Debido al principio de exclusión de Pauli, es imposible que dos fermiones ocupen el mismo estado cuántico (al contrario de lo que ocurre con los bosones). La condensación Bose-Einstein es de importancia fundamental para explicar el fenómeno de la superfluidez. A temperaturas muy bajas (del orden de 2×10-7 K) se puede formar un condensado de Bose-Einstein, en el que varios miles de átomos dorman una única entidad (un superátomo). Este efecto ha sido observado con átomos de rubidio y litio. Como ha habréis podido suponer, la condensación Bose-Einstein es llamada así en honor al físico Satyendra Nath Bose (1.894 – 1.974) y a Albert Einstein. Así que, el principio de exclusión de Pauli tiene aplicación no sólo a los electrones, sino también a los fermiones; pero no a los bosones.

Si nos fijamos en todo lo que estamos hablando aquí, es fácil comprender cómo forma un campo magnético la partícula cargada que gira, pero ya no resulta tan fácil saber por qué ha de hacer lo mismo un neutrón descargado. Lo cierto es que cuando un rayo de neutrones incide sobre un hierro magnetizado, no se comporta de la misma forma que lo haría si el hierro no estuviese magnetizado. El magnetismo del neutrón sigue siendo un misterio; los físicos sospechan que contiene cargas positivas y negativas equivalente a cero, aunque por alguna razón desconocida, logran crear un campo magnético cuando gira la partícula.

Particularmente creo que, si el neutrón tiene masa, si la masa es energía (E = mc2), y si la energía es electricidad y magnetismo (según Maxwell), el magnetismo del neutrón no es tan extraño, sino que es un aspecto de lo que en realidad es materia. La materia es la luz, la energía, el magnetismo, en definitiva, la fuerza que reina en el universo y que está presente de una u otra forma en todas partes (aunque no podamos verla).

Sea como fuere, la rotación del neutrón nos da la respuesta a esas preguntas:

¿Qué es el antineutrón? Pues, simplemente, un neutrón cuyo movimiento rotatorio se ha invertido; su polo sur magnético, por decirlo así, está arriba y no abajo. En realidad, el protón y el antiprotón, el electrón y el positrón, muestran exactamente el mismo fenómeno de los polos invertidos.

Es indudable que las antipartículas pueden combinarse para formar la antimateria, de la misma forma que las partículas corrientes forman la materia ordinaria.

Los investigadores, de la organización europea de investigación nuclear (CERN), lograron atrapar 38 átomos de hidrógeno de antimateria en una fracción de segundo, un tiempo que permite comenzar a estudiar su estructura. Esto supone un hito histórico ya que, según explica el especialista en Ciencia de la BBC, Jason Palmer, pese a que antes se había logrado producir antihidrógeno, en las ocasiones anteriores se destruyó inmediatamente al entrar en contacto con la materia.

La primera demostración efectiva de antimateria se tuvo en Brookhaven en 1.965, donde fue bombardeado un blanco de berilio con 7 protones BeV y se produjeron combinaciones de antiprotones y antineutrones, o sea, un antideuterón. Desde entonces se ha producido el antihelio 3, y no cabe duda de que se podría crear otros antinúcleos más complicados aún si se abordara el problema con más interés.

Pero, ¿existe en realidad la antimateria? ¿Hay masas de antimateria en el universo? Si las hubiera, no revelarían su presencia a cierta distancia. Sus efectos gravitatorios y la luz que produjeran serían idénticos a los de la materia corriente. Sin embargo, cuando se encontrasen las masas de las distintas materias, deberían ser claramente perceptibles las reacciones masivas del aniquilamiento mutuo resultante del encuentro. Así pues, los astrónomos observan especulativamente las galaxias, para tratar de encontrar alguna actividad inusual que delate interacciones materia-antimateria.

No parece que dichas observaciones fuesen un éxito. ¿Es posible que el universo esté formado casi enteramente por materia, con muy poca o ninguna antimateria? Y si es así, ¿por qué? Dado que la materia y la antimateria son equivalente en todos los aspectos, excepto en su oposición electromagnética, cualquier fuerza que crease una originaría la otra, y el universo debería estar compuesto de iguales cantidades de la una y de la otra.

En la prensa pudimos leer la noticia:

“Un grupo de investigadores de la Universidad de Syracusa acaba de anunciar una serie de importantes hallazgos sobre una extraña partícula subatómica, el mesón Bs, que podrían explicar por qué el Universo contiene mucha más materia que antimateria.

La cuestión de la “antimateria perdida” ha intrigado a los Físicos durante décadas. Según predicen los modelos vigentes, durante el Big Bang tuvo por fuerza que producirse una cantidad igual de materia que de antimateria. Pero en la actualidad todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho de materia. ¿Dónde está, pues, la antimateria que falta?“

Este es el dilema. La teoría nos dice que debería haber allí antimateria, pero las observaciones lo niegan, no lo respaldan. ¿Es la observación la que falla? ¿Y qué ocurre con los núcleos de las galaxias activas, e incluso más aún, con los quásares? ¿Deberían ser estos fenómenos energéticos el resultado de una aniquilación materia-antimateria? ¡No creo! Ni siquiera ese aniquilamiento parece ser suficiente, y los astrónomos prefieren aceptar la noción de colapso gravitatorio y fenómenos de agujeros negros, como el único mecanismo conocido para producir la energía requerida.

Con esto de la antimateria me ocurre igual que con el hecho, algunas veces planteado, de la composición de la materia en lugares lejanos del universo. “Ha caído una nave extraterrestre y nuestros científicos han comprobado que está hecha de un material desconocido, casi indestructible”. Este comentario se ha podido oír en alguna película de ciencia ficción. Podría ser verdad (un material desconocido), sin embargo, no porque la nave esté construida por una materia distinta, sino porque la aleación es distinta y más avanzada a partir de los materiales conocidos del universo. En cualquier parte del universo, por muy lejana que pueda estar, rigen los mismos principios y las mismas fuerzas: la materia y la energía son las mismas en cualquier parte. Lo único que puede diferir es la forma en que se utilice, el tratamiento que se le pueda dar, y sobre todo, el poseer el conocimiento y la tecnología necesarios para poder obtener el máximo resultado de las propiedades que dicha materia encierra, porque, en última instancia, ¿es en verdad inerte la materia?

El saludo los destruiría a los dos

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún a años luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos, pero que tampoco sabemos, en realidad, a qué son debidas. Sí, sabemos ponerles etiquetas como la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio, y con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transuránicos.

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más importante de su ruptura, sobrepasando a la emisión de partículas alfa. ¡Parece que la materia está viva! Son muchas las cosas que desconocemos, y nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas.

El electrón y el positrón son notables por sus pequeñas masas (sólo 1/1.836 de la del protón, el neutrón, el antiprotón o el antineutrón), y por lo tanto, han sido denominados leptones (de la voz griega leptos, que dignifica “delgado”).

Al fin se pudo conseguir imágenes de los electrones en distintas modalidades y, cada día, este pequeño objeto va teniendo menos secrtetos

Aunque el electrón fue descubierto en 1.897 por el físico británico Joseph John Thomson (1.856 – 1.940), el problema de su estructura, si la hay, aún no está resuelto. Conocemos su masa y su carga negativa que responden a 9’1093897 (54) × 10-31 Kg la primera, y 1’60217733 (49) × 10-19 culombios la segunda, y también su radio clásico r0 igual a e2/(mc2) = 2’82 × 10-13 cm. No se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos masiva que el electrón (o positrón) y que lleve una carga eléctrica, sea la que fuese (sabemos cómo actúa y cómo medir sus propiedades, pero aún no sabemos qué es), que tenga asociada un mínimo de masa.

Lo cierto es que el electrón es una maravilla en sí mismo. El universo no sería como lo conocemos si el electrón fuese distinto a como es; bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí ahora.

¡No por pequeño se el insignificante!

Recordémoslo, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. En realidad, existen partículas que no tiene asociada ninguna masa en absoluto, es decir, ninguna masa en reposo. Por ejemplo, las ondas de luz y otras formas de radiación electromagnética se comportan como partículas (Einstein en su efecto fotoeléctrico y De Broglie en la difracción de electrones*). Esta manifestación en forma de partículas de lo que, de ordinario, concebimos como una onda, se denomina fotón, de la palabra griega que significa “luz”.

El fotón tiene una masa de 1, una carga eléctrica de 0, pero posee un espín de 1, por lo que es un bosón. ¿Cómo se puede definir lo que es el espín? Los fotones toman parte en las reacciones nucleares, pero el espín total de las partículas implicadas antes y después de la reacción deben permanecer inmutadas (conservación del espín). La única forma de que esto suceda en las reacciones nucleares que implican a los fotones radica en suponer que el fotón tiene un espín de 1. El fotón no se considera un leptón, puesto que este término se reserva para la familia formada por el electrón, el muón y la partícula tau, con sus correspondiente neutrinos: υe, υμ y υτ.

Emitiendo fotones de luz

Existen razones teóricas para suponer que cuando las masas se aceleran (como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional), emiten energía en forma de ondas gravitaciones. Esas ondas pueden, así mismo, poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón.

La forma gravitatoria es mucho, mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con sólo 1/1039 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. El gravitón (aún sin descubrir) debe poseer, correspondientemente, menos energía que el fotón, y por tanto, ha de ser inimaginablemente difícil de detectar.

emilio silvera

Feb

10

¿Podría ser que electromagnetismo no sea sino gravedad con una…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

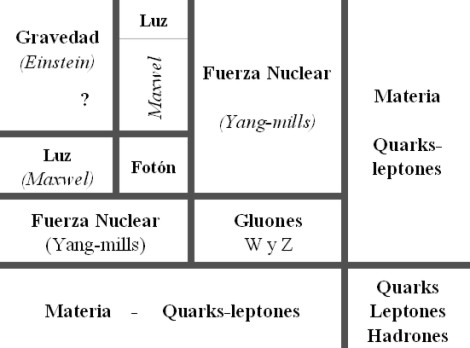

Cuando Einstein oyó hablar de esta idea de Kaluza se entusiasmó con ella, pero pronto comprendió que con esa teoría no se podía predecir nada y la abandonó. La característica esencial de este diagrama de abajo es que la materia, junto con las ecuaciones de Yang-Mills y de Einstein, está ahora incluida en el mismo campo de supergravedad de 11 dimensiones. Veámoslo así:

La materia con todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los bosones intermediarios o partículas portadoras de las fuerzas como el fotón para el electromagnetismo, los gluones para la fuerza nuclear fuerte, las partículas W y Z para la nuclear débil y, en la partícula portadora de la gravedad, el gravitón, ponemos el signo de interrogación, ya que se sabe que esta ahí en algún sitio pero hasta la fecha no ha sido detectado.

Los expertos en supergravedad redescubrieron esta idea de Kaluza y Klein.Una vez que hemos empezado a considerar muchas dimensiones extra, entramos en una especie de Valhalla de las matemáticas donde podemos enrollar las cosas de muchas maneras diferentes. Las componentes de los campos de fuerza gravitatorias en las direcciones enrolladas actúan como diferentes campos gauge. Obtenemos así, prácticamente por nada, no sólo electromagnetismo sino también otras fuerzas gauge. El número mágico de dimensiones es 11, tres de las cuales forman el espacio ordinario, una el tiempo y las siete restantes están enrolladas. Haciendo ciertos trucos con los números, este sistema resulta tener una simetría mayor que nuestro viejo sistema espacio-temporal de cuatro dimensiones. Los campos y las partículas observadas ahora pueden ser fácilmente acomodados, ya que una simetría mayor significa que los indeseados infinitos se cancelan unos a otros con mayor perfección que antes.

Ciertamente esta idea, esta idea parece ser la contraria a la noción de que el espacio y el tiempo sean nada más que puntos aislados, ya que entonces la noción de “dimensión” deja de tener sentido. Pero los matemáticos no se sienten amenazados por tales contracciones aparentes. De acuerdo con ellos, hay todo tipo de relaciones entre los espacios enrollados y la matemática de los números enteros, “sueltos” (uno podría indicar los puntos aislados del espaciotiempo con enteros). ¿Podría ser que exitieran diferentes formas de describir nuestro espacio y el tiempo que todas fueran matemáticamente equivalentes? Simplemente no lo sabemos.

Lo que sospecho es que la Supergravedad de dimensión once puede que sólo sea, en el mejor de los casos, la punta de un amravilloso Iceberg, p que sea simplemente errónea.

Se intenta y se utilizan energías inmensas pero, no siempre podemos ver todo lo que hay

No deberíamos olvidar en este momento que estamos tratando de suposiciones y que los argumentos teóricos que la sustentan son aún, extremadamente débiles. ¿Por qué supersimetría? ¿Por qué Once Dimensiones? ¿Por qué en este mundo todo debería ser maravillosamente simétrico? Y, sobre todo, ¿por qué un continuo, si ya sabemos que el espacio y el tiempo han perdido su significado habitual a distancias ultracortas? Además está la dificultad persistente en esta clase de teorías de que las interacciones entre partículas son siempre tratadas como perturbaciones que afectan a sus trayectorias las cuales, de otra manera, serían perfectamente rectilineas.

Pero entonces habrá nuevas (y diferentes) perturbaciones sobre esas trayectorias perturbadas, y perturbaciones sobre ellas, y así sucesivamente. esta serie de perturbaciones no acaba nunca y este es un problema que se impone en cualquier proceso de formulación exacta.

Es cierto que este problema también afecta al viejo “modelo estándar”, pero al menos allí se podría argüir que, donde realmente importaba, las fuerzas podrían mantenerse pequeñas y que la serie de perturbaciones convergía rápidamente. Esto no se puede mantener así en nuestra teoría de la (super) Gravedad, ya que a distancias pequeñas las interacciones se hacen fuertes.

Los Quarks permacen confinados dentro del núcleo formando protones y neutrones y, cuando tratan de separase, la fuerza nuclear fuerte aumenta, en cambio, cuando los Quarks están juntos, se mueven con facilidad y la fuerza disminuye: Libertad asintótica de los Quarkas.

Es cierto que fue un alivio descubrir aquellas primeras dificultades serias en esta teoría, u resultó que no era posible tener infinitos que se cancelasen en diagramas con más de siete lazos cerrados. La teoría, o mejor dicho, la especulación de que esto fuese una “teoría de todo” se abandonó (como otras veces ocurrió) porque algo mñás interesante apareció en el horizonte de la Física. ¡Las Supercuerdas!

Aunque hemos hablado mucho de ellas, creo que debemos profundizar algo más en esta prometedora teoría y, aunque de momento es sólo una especulación avanzada…¿quién sabe? lo que nos podría traer. Hablaremos de ella en próximos trabajos.

emilio silvera

Totales: 85.711.547

Totales: 85.711.547 Conectados: 44

Conectados: 44