Oct

5

Los secretos de la Naturaleza ¿Los podremos desvelar?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

El psicólogo Eric Ericsson llegó a proponer una teoría de estadios psicológicos del desarrollo. Un conflicto fundamental caracteriza cada fase. Si este conflicto no queda resuelto, puede enconarse e incluso provocar una regresión a un periodo anterior. Análogamente, el psiicólogo Jean Piaget demostró que el desarrollo mental de la primera infancia tampoco es un desarrollo continuo de aprendizaje, sino que está realmente caracterizado por estadios discontinuos en la capacidad de conceptualización de un niño. En un mes, un niño puede dejar de buscar una pelota una vez que ha rodado fuera de su campo de visión, sin comprender que la pelota existe aunque no la vea. Al mes siguiente, esto resultará obvio para el niño.

Los procesos siguen, las cosas cambian, el Tiempo inexorable transcurre, si hay vida vendrá la muerte, lo que es hoy mañana no será.

Esta es la esencia de la dialéctica. Según esta filosofía, todos los objetos (personas, gases, estrellas, el propio universo) pasan por una serie de estadios. Cada estadio está caracterizado por un conflicto entre dos fuerzas opuestas. La naturaleza de dicho conflicto determina, de hecho, la naturaleza del estadio. Cuando el conflicto se resuelve, el objeto pasa a un objetivo o estadio superior, llamado síntesis, donde empieza una nueva contradicción, y el proceso pasa de nuevo a un nivel superior.

Los filósofos llaman a esto transición de la “cantidad” a la “cualidad”. Pequeños cambios cuantitativos se acumulan hasta que, eventualmente, se produce una ruptura cualitativa con el pasado. Esta teoría se aplica también a las sociedades o culturas. Las tensiones en una sociedad pueden crecer espectacularmente, como la hicieron en Francia a finales del siglo XVIII. Los campesinos se enfrenaban al hambre, se produjeron motines espontáneos y la aristocracia se retiró a sus fortalezas. Cuando las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, ocurrió una transición de fase de lo cuantitativo a lo cualitativo: los campesinos tomaron las armas, tomaron París y asaltaron la Bastilla.

Las transiciones de fases pueden ser también asuntos bastante explosivos. Por ejemplo, pensemos en un río que ha sido represado. Tras la presa se rápidamente un embalse con agua a enorme presión. Puesto que es inestable, el embalse está en el falso vacío. El agua preferiría estar en su verdadero vacío, significando esto que preferiría reventar la presa y correr aguas abajo, hacia un estado de menor energía. Así pues, una transición de fase implicaría un estallido de la presa, que tendría consecuencias desastrosas.

También podría poner aquí el ejemplo más explosivo de una bomba atómica, donde el falso vacío corresponde al núcleo inestable de uranio donde residen atrapadas enormes energías explosivas que son un millón de veces más poderosas, para masas iguales, que para un explosivo químico. De vez en cuando, el núcleo pasa por efecto túnel a un estado más bajo, lo que significa que el núcleo se rompe espontáneamente. Esto se denomina desintegración radiactiva. Sin embargo, disparando neutrones contra los núcleos de uranio, es posible liberar de golpe esta energía encerrada según la formula de Einstein E = mc2. Por supuesto, dicha liberación es una explosión atómica; ¡menuda transición de fase! De nefasto recuerdo por cierto.

Las transiciones de fase no son nada nuevo. Trasladémoslo a nuestras propias vidas. En un libro llamado Pasajes, el autor, Gail Sheehy, destaca que la vida no es un flujo continuo de experiencias, como parece, sino que realmente pasa por varios estadios, caracterizados por conflictos específicos que debemos resolver y por objetivos que debemos cumplir.

Los contornos recubiertos muestran la estructura de la galaxia al ser reconstruida desde las observaciones hechas bajo el fenómeno de lente gravitatorio con el radiotelescopio Submillimeter Array. La formación de nuevas estrellas en el Universo es imparable y, la materia más sencilla se constituye en una estructura que la transformará en más compleja, más activa, más dispuesta para que, la vida, también pueda surgir en mundos ignotos situados muy lejos del nuestro.

Sí, todo cambia y nada permanece: transiciones de fases hacia la complejidad

Las nuevas características descubiertas por los científicos en las transiciones de fases es que normalmente van acompañadas de una ruptura de simetría. Al premio Nobel Abdus Salam le gusta la ilustración siguiente: consideremos una mesa de banquete circular, donde todos los comensales están sentados con una copa de champán a cada lado. Aquí existe simetría. Mirando la mesa del banquete reflejada en un espejo, vemos lo mismo: cada comensal sentado en torno a la mesa, con copas de champán a cada lado. Asimismo, podemos girar la mesa de banquete circular y la disposición sigue siendo la misma.

Rompamos ahora la simetría. Supongamos ahora que el primer comensal toma la copa que hay a su derecha. Siguiendo la pauta, todos los demás comensales tomaran la copa de champán de su derecha. Nótese que la imagen de la mesa del banquete vista en el espejo produce la situación opuesta. Cada comensal ha tomado la copa izquierda. De este modo, la simetría izquierda-derecha se ha roto.

El niño del espejo le da a su amiguito reflejado la mano derecha y aquel, le saluda, con la izquierda. ¡La simetría especular…! Así pues, el estado de máxima simetría es con frecuencia también un estado inestable, y por lo tanto corresponde a un falso vacío.

Con respecto a la teoría de supercuerdas, los físicos suponen (aunque todavía no lo puedan demostrar) que el universo decadimensional original era inestable y pasó por efecto túnel a un universo de cuatro y otro de seis dimensiones. Así pues, el universo original estaba en un estado de falso vacío, el estado de máxima simetría, mientras que hoy estamos en el estado roto del verdadero vacío.

Al principio, cuando el universo era simétrico, sólo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron las primeras quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos. Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

En las estrellas se tiene que producir el proceso triple alfa para que exista el Carbono

Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar hidrógeno en helio, de los elementos más ligeros a los más pesados. Avanza creando en el hornotermonuclear, cada vez, metales y elementos más pesados. Cuando llega al hierro y explosiona en la forma explosiva de una supernova. Luego, cuando este material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación (como nuestro Sol), comienza de nuevo el proceso de fusión llevando consigo materiales complejos de aquella supernova.

Puesto que el peso promedio de los protones en los productos de fisión, como el cesio y el kriptón, es menor que el peso promedio de los protones de uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía mediante la conocida fórmula E = mc2. Esta es la fuente de energía que también subyace en la bomba atómica. Es decir, convertir materia en energía.

Así pues, la curva de energía de enlace no sólo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí y, muy posiblemente, será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la especie humana, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro.

Cuando alguien oye por vez primera la historia de la vida de las estrellas, generalmente (lo sé por experiencia), no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puedo vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución y poder contarlo.

Hay cosas que, cambiando… ¡Nunca cambian! La entropía se encarga de ello

Pero volviendo a las cosas de la Naturaleza y de la larga vida de las estrellas, sí, tenemos los medios técnicos y científicos para saber la edad que tiene, por ejemplo, el Sol. Nuestro Sol, la estrella alrededor de la que giran todos los planetas de nuestro Sistema Solar, la estrella más cercana a la Tierra (150 millones de Km = 1 UA), con un diámetro de 1.392.530 Km, tiene una edad de 4.500 millones de años, y, como todo en el Universo, su discurrir la va desgantando, evoluciona hacia su imparable destino como gigante roja primero y enana blanca después.

Una gigante roja engulle a un planeta cercano

Cuando ese momento llegue, ¿dónde estaremos? Pues nosotros, si es que estamos, contemplaremos el acontecimiento desde otros mundos. La Humanidad habrá dado el gran salto hacia las estrellas y, colonizando otros planetas se habrá extendido por regiones lejanas de la Galaxia.

El Universo siempre nos pareció inmenso, y, al principio, aquellos que empezaron a preguntarse cómo sería, lo imaginaron como una esfera cristalina que dentro contenía unos pocos mundos y algunas estrellas, hoy, hemos llegado a saber un poco más sobre él. Sin embargo, dentro de unos cuantos siglos, los que detrás de nosotros llegaran, hablarán de universos en plural, y, cuando pasen algunos eones, estaremos de visita de un universo a otro como vamos de una ciudad a otra.

¡Quién pudiera estar allí!

¡Es todo tan extraño! ¡Es todo tan complejo! y, sobre todo…¡sabemos tan poco!

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas

Según lo que podemos entender y hasta donde han podido llegar nuestros conocimientos actuales, ahora sabemos donde están las fronteras: donde las masas o las energías superan 1019 veces la masa del protón, y esto implica que estamos mirando a estructuras con un tamaño de 10-33 centímetros.

Esta ecuación nos habla de lo que se conoce como masa de Planck y a la distancia correspondiente la llamamos distancia de Planck. La masa de Planck expresada en gramos es de 22 microgramos, que es la masa de un grano muy pequeño de azúcar (que, por otra parte, es el único número de Planck que parece más o menos razonable, ¡los otros números son totalmente extravagantes!).

Esto significa que tratamos de localizar una partícula con la precisión de una Longitud de Planck, las fluctuaciones cuánticas darán tanta energía que su masa será tan grande como la masa de Planck, y los efectos de la fuerza gravitatoria entre partículas, así, sobrepasarán los de cualquier otra fuerza. Es decir, para estas partículas la gravedad es una interacción fuerte.

Lo cierto es que, esas unidades tan pequeñas, tan lejanas en las distancias más allá de los átomos, son las que marcan nuestros límites, los límites de nuestras teorías actuales que, mientras que no puedan llegar a esas distancias… No podrán avanzar en el conocimiento de la Naturaleza y, tampoco, como es natural, en la teoría de supercuerdas o en poder saber, lo que pasó en el primer momento del supuesto big bang, hasta esos lugares, nunca hemos podido llegar.

emilio silvera

Oct

1

Buscando la Gravedad cuántica

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

Quién sabe cómo nos veremos nosotros dentro de unos cientos de años

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”. Lo cierto es que, para que las dos teorías, cuántica y relativista se reúnan sin que surjan los dichosos infinitos, se tiene que plantear dentro de una teoría de dimensiones extra. Esas teorías de más dimensiones, requieren de complejas formulaciones que no todos, podemos entender.

Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo (¿y Perelman? ¿Por qué nos se ha implicado?). Hablan de 10, 11 y 26 dimensiones, siempre, todas ellas espaciales menos una que es la temporal. Vivimos en cuatro: tres de espacio (este-oeste, norte-sur y arriba-abajo) y una temporal. No podemos, ni sabemos o no es posible instruir, en nuestro cerebro (también tridimensional), ver más dimensiones. Pero llegaron Kaluza y Klein y compactaron, en la longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. ¡Problema solucionado!

¿Quién puede ir a la longitud de Planck para verla?

Ni vemos la longitud de Planck ni las dimensiones extra

La puerta de las dimensiones más altas quedó abierta y, a los teóricos, se les regaló una herramienta maravillosa. En el Hiperespacio, todo es posible. Hasta el matrimonio de la relatividad general y la mecánica cuántica, allí si es posible encontrar esa soñada teoría de la Gravedad cuántica.

Así que, los teóricos, se han embarcado a la búsqueda de un objetivo audaz: buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intenso calor del universo en sus primeros tiempos, una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas. Todo debe ser contestado a partir de una ecuación básica.

¿Dónde radica el problema?

Nuestro es tridimensional y no podemos ver otro más allá… ¡si existe!

El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo de la observación, o no lo tiene todavía si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello, no la tiene ni el nuevo acelerador de partículas LHC que con sus 14 TeV no llegaría ni siquiera a vislumbrar esas cuerdas vibrantes de las que tanto se habla.

La verdad es que, la teoría que ahora tenemos, el Modelo Estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido a altas energías.

Con sus 20 parámetros aleatorios (parece que uno de ellos ha sido hallado -el bosón de Higgs-), el Modelo estándar de la física de partículas que incluye sólo tres de las interacicones fundamentales -las fuerzas nucleares débil y fuerte y el electromagnetismo-, ha dado un buen resultado y a permitido a los físicos trabajar ampliamente en el conocimiento del mundo, de la Naturaleza, del Universo. Sin embargo, deja muchas preguntas sin contestar y, lo cierto es que, se necesitan nuevas maneras, nuevas formas, nuevas teorías que nos lleven más allá.

¡Necesitamos algo más avanzado!

Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las partículas que conocemos y están incluidas en el Modelo estándar, se nos ha dicho que ha sido encontrada pero, nada se ha dicho de cómo ésta partícula transmite la masa a las demás. Faltan algunas explicaciones.

El secreto de todo radica en conseguir la simplicidad: el átomo resulto ser complejo lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones, resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo, que siendo infinitesimal, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones y, ahora, queremos continuar profundizando, sospechamos, que después de los quarks puede haber algo más.

Los del LHC dicen haber encontrado el Bosón de Higgs pero, no he podido leer ni oir, alguna explicación clara y precisa de cómo le dá masa a las demás partículas (la mejor explicación sobre el tema la he leido de nuestro amigo y contertulio Ramón Marquez. Él dice que la masa de las partículas es el resultado del efecto frenado al viajar por los océanos de Higgs, una idea brillante, sencilla de entender y razonable para explicar tal fenómeno). Espero que, el Nobel se justifique y que expongan con detalle lo que pasa en los llamados “océanos de Higgs” por el que las partículas circulan para adquirir sus masas que les “proporciona” el recien “hallado” bosón.

¿Cómo llegamos aquí? Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el vacío y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por este campo, toman masa. Esto no es por sí mismo destacable, pues las partículas pueden tomar energía de los campos (gauge) de los que hemos comentado, del campo gravitatorio o del electromagnético. Si llevamos un bloque de plomo a lo alto de la Torre Eiffel, el bloque adquiriría energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra.

Como E=mc2, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del Sistema Tierra-bloque de plomo. Aquí hemos de añadirle amablemente un poco de complejidad a la venerable ecuación de Einstein. La masa, m, tiene en realidad dos partes. Una es la masa en reposo, m0, la que se mide en el laboratorio cuando la partícula está en reposo. La partícula adquiere la otra parte de la masa en virtud de su movimiento (como los protones en el acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a c) o en virtud de su energía potencial de campo. Vemos una dinámica similar en los núcleos atómicos. Por ejemplo, si separamos el protón y el neutrón que componen un núcleo de deuterio, la suma de las masas aumenta.

Peor la energía potencial tomada del campo de Higgs difiere en varios aspectos de la acción de los campos familiares. La masa tomada de Higgs es en realidad masa en reposo. De hecho, en la que quizá sea la versión más

apasionante de la teoría del campo de Higgs, éste genera toda la masa en reposo. Otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas. Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan éstas al campo de Higgs.

La influencia de Higgs en las masas de los quarks y de los leptones, nos recuerda el descubrimiento por Pieter Zeeman, en 1.896, de la división de los niveles de energía de un electrón cuando se aplica un campo magnético al átomo. El campo (que representa metafóricamente el papel de Higgs) rompe la simetría del espacio de la que el electrón disfrutaba.

Hasta ahora no tenemos ni idea de que reglas controlan los incrementos de masa generados por el Higgs (de ahí la expectación creada por el nuevo acelerador de partículas LHC). Pero el problema es irritante: ¿por qué sólo esas masas –Las masas de los W+, W–, y Zº, y el up, el down, el encanto, el extraño, el top y el bottom, así como los leptones – que no forman ningún patrón obvio?

No dejamos de experimentar para saber ccómo es nuestro mundo, la Naturaleza, el Universo que nos acoge

Las masas van de la del electrón 0’0005 GeV, a la del top, que tiene que ser mayor que 91 GeV. Deberíamos recordar que esta extraña idea (el Higgs) se empleó con mucho éxito para formular la teoría electrodébil (Weinberg-salam). Allí se propuso el campo de Higgs como una forma de ocultar la unidad de las fuerzas electromagnéticas y débiles. En la unidad hay cuatro partículas mensajeras sin masa –los W+, W–, Zº y fotón que llevan la fuerza electrodébil. Además está el campo de Higgs, y, rápidamente, los W y Z chupan la esencia de Higgs y se hacen pesados; el fotón permanece intacto. La fuerza electrodébil se fragmenta en la débil (débil porque los mensajeros son muy gordos) y la electromagnética, cuyas propiedades determina el fotón, carente de masa. La simetría se rompe espontáneamente, dicen los teóricos. Prefiero la descripción según la cual el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa.

Las masas de los W y el Z se predijeron con éxito a partir de los parámetros de la teoría electrodébil. Y las relajadas sonrisas de los físicos teóricos nos recuerdan que Gerard ^t Hooft y Veltman dejaron sentado que la teoría entera esta libre de infinitos.

Lo cierto es que, la Gravedad, se ha negado a ser incluída en el Modelo estándard de la física de partículas.

La asignatura pendiente de la física teórica del siglo XX ha sido la unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica. Las aproximaciones que se han hecho van desde la cuantificación canónica del campo gravitatorio hasta la ampliación de las simetrías en la teoría de supercuerdas. Existen también teorías que buscan una nueva interpretación de las teorías del espacio-tiempo, como se vio en el congreso sobre la ontología del espacio-tiempo que tuvo lugar en junio de 2006 en Montreal.

Penrose es actualmente Profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Oxford, y ya en los años 60 presentó su teoría de los “spin networks” que después fue tomada por Ashtekar y Rovelli, y otros, en la teoría de la gravitación cuántica.

A partir de los años 70, Penrose presentó su teoría de los “twistor”, que algunos físicos han aplicado a la teoría de las supercuerdas para resolver el enigma de las 11 dimensiones del espacio-tiempo. En su último libro “El camino a la Realidad” Penrose ha reivindicado la paternidad de las teorías de los “spin networks” y de los “twistors” que se empieza a utilizar por los físicos teóricos y que nosotros vamos a resumir brevemente.

Roger Penrose es uno de los nuevos humanistas del siglo que se ha interesado por los problemas de las matemáticas, de la física, de la biología, de la psicología y de la filosofía. Siguiendo el modelo de Popper de los tres mundos, ha trabajado sobre la flecha del mundo 1 de la física, al mundo 2 de la conciencia, y del mundo 3 de las matemáticas, al mundo 1.

En esta última dirección ha publicado numerosos libros y artículos, donde aborda la asignatura pendiente de la unificación de la mecánica cuántica y la teoría del campo gravitatorio. El camino que ha seguido Penrose es encontrar una base común a ambas.

Para ello ha introducido dos modelos: los “spin networks” y los “twistors”, el primero discreto, con una métrica intrínseca, no relativista, previo al concepto de espacio, el segundo continuo, con una métrica extrínseca, relativista e inmerso en un espacio-tiempo dado.

Con estos modelos intenta Penrose responder a la pregunta sobre el “por qué” de la realidad física, en vez del “cómo”. Nos encontramos así ante uno de los grandes misterios de la razón humana que nos acercan al misterio del Universo.

“Spin networks” y gravedad cuántica

El modelo de los “twistors” se ha aplicado con éxito a la clasificación de las partículas elementales y a la formulación de la relatividad general. Pero recientemente algunos modelos de la gravedad cuántica han retomado la idea de los “spin networks” de Penrose para desarrollar un modelo discreto llamado loop quantum gravity donde el espacio subyacente está discretizado.

Claro que son varias las corrientes que quieren abrirse camino hacia otras físicas nuevas.

La teoría de supercuerdas tiene tantas sorpresas fantásticas que cualquiera que investigue en el tema reconoce que está llena de magia. Es algo que funciona con tanta belleza… Cuando cosas que no encajan juntas e incluso se repelen, si se acerca la una a la otra alguien es capaz de formular un camino mediante el cual, no sólo no se rechazan, sino que encajan a la perfección dentro de ese sistema, como ocurre ahora con la teoría M que acoge con naturalidad la teoría de la relatividad general y la teoría mecánico-cuántica; ahí, cuando eso se produce, está presente la belleza.

Lo que hace que la teoría de supercuerdas sea tan interesante es que el marco estándar mediante el cual conocemos la mayor parte de la física es la teoría cuántica y resulta que ella hace imposible la gravedad. La relatividad general de Einstein, que es el modelo de la gravedad, no funciona con la teoría cuántica. Sin embargo, las supercuerdas modifican la teoría cuántica estándar de tal manera que la gravedad no sólo se convierte en posible, sino que forma parte natural del sistema; es inevitable para que éste sea completo.

¿Por qué es tan importante encajar la gravedad y la teoría cuántica? Porque no podemos admitir una teoría que explique las fuerzas de la naturaleza y deje fuera a una de esas fuerzas. Así ocurre con el Modelo Estándar que deja aparte y no incluye a la fuerza gravitatoria que está ahí, en la Naturaleza.

La teoría de supercuerdas se perfila como la teoría que tiene implicaciones si tratamos con las cosas muy pequeñas, en el microcosmos; toda la teoría de partículas elementales cambia con las supercuerdas que penetra mucho más; llega mucho más allá de lo que ahora es posible.

Se habla de cuerdas abiertas, cerradas o de lazos, de p branas donde p denota su dimensionalidad (así, 1 brana podría ser una cuerda y 2.

La topología es, el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la geometría y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiempos antiguos, la topología aparece en el siglo diecisiete, con el nombre de analysis situs, ésto es, análisis de la posición.

De manera informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes, cuando dichas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. La transformación permitida presupone, en otras palabras, que hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la figura original y los de la transformada, y que la deformación hace corresponder puntos próximos a puntos próximos. Esta última propiedad se llama continuidad, y lo que se requiere es que la transformación y su inversa sean ambas continuas: así, trabajarnos con homeomorfismos.

Aunque creo que aíun nos esconde algún secreto, todos sabemos ya cuál es, el «pegamento» que mantiene unidas a las grandes estructuras que podemos observar a nuestro alrededor (galaxias, cúmulos y supercúmulos) La Relatividad General vino a definir lo que ahora es una auténtica cosmología que nos marcaron los parámetros de cómo funciona el Universo a gran escala.

En cuanto a nuestra comprensión del universo a gran escala (supercúmulos de galaxias, ondas gravitacionales, posibles estrellas de Quarks-Gluones… el propio Big Bang…), creo que afectará a nuestra idea presente, al esquema que hoy rige y, como la nueva teoría, el horizonte se ampliará enormemente; el cosmos se presentará ante nosotros como un todo, con un comienzo muy bien definido y un final muy bien determinado. El Tiempo y la Entropía tienen mucho que decir en todo eso y, por el camino hacia el conocimiento pleno, tendremos que comprender, de manera completa y exacta que es la Luz, la Gravedad y… ¡tántas cosas!

Para cuando eso llegue, sabremos lo que es, como se genera y dónde están situados los orígenes de esa “fuerza”, “materia”, o, “energía” que ahora no sabemos ver para explicar el movimiento de las galaxias o la expansión del espacio mismo, la posible existencia de otros universos…

emilio silvera

Ago

18

¿Qué es un bosón? y ¿qué es un bosón gauge?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Un bosón es una partícula elemtal (o estado ligado de partículas elementales, por ejemplo, un núcleo atómico o átomo) con espín entero, es decir, una partícula que obedece a la estadísitca de Bose-Einstein (estadísictica cuántica), de la cual deriva su nombre. Los bosones son importantes para el Modelo estándar de las partículas. Son bosones vectoriales de espín uno que hacen de intermediarios de las interacciones gobernadas por teorías gauge.

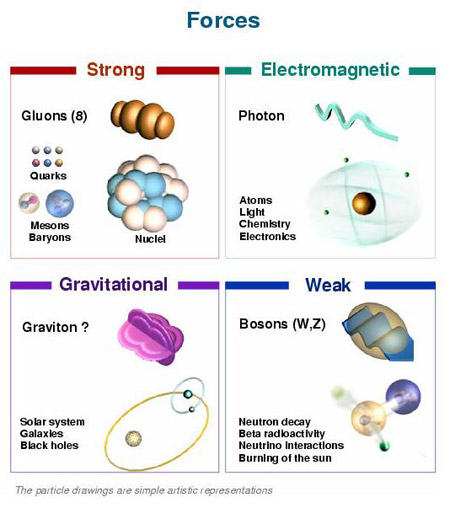

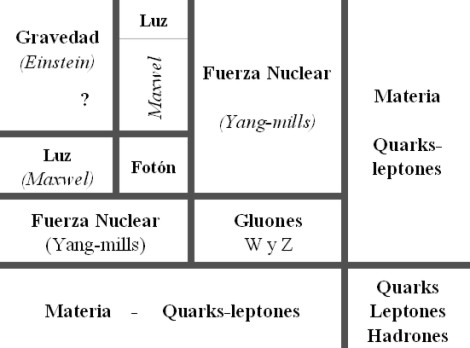

En física se ha sabido crear lo que se llama el Modelo estándar y, en él, los Bosones quedan asociados a las tres fuerzas que lo conforman, el fotón es el Bosón intermediario del electromagnetismpo, los W+, w– y Zº son bosones gauge que transmiten la fiuerza en la teoría electrodébil, mientras que los gluones son los bosones de la fuerza fuerte, los que se encargan de tener bien confinados a los Quarks conformando protones y neutrones para que el núcleo del átomo sea estable. La Gravedad, no se ha dejado meter en el modelo y, por eso su bosón no es de gauge. El gravitón que sería la partícula mediadora de la gravitación sería el hipótetico cuanto de energía que se intercambia en la interacción gravitacional.

Ejemplos de los Bosones gauge son los fotones en electrodinámioca cuántica (en física, el fotón se representa normalmente con el símbolo  , que es la letra griega gamma), los gluones en cromodinámica cuántica y los bosones W y Z en el modelo de Winberg-Salam en la teoría electrodébil que unifica el electromagnetismo con la fuerza débil. Si la simetría gauge de la teoría no está rota, el bosón gauge es no masivo. Ejemplos de nbosones gauge no masivos son el fotón y el gluón.

, que es la letra griega gamma), los gluones en cromodinámica cuántica y los bosones W y Z en el modelo de Winberg-Salam en la teoría electrodébil que unifica el electromagnetismo con la fuerza débil. Si la simetría gauge de la teoría no está rota, el bosón gauge es no masivo. Ejemplos de nbosones gauge no masivos son el fotón y el gluón.

Si la simetría gauge de la teoría es una simetría rota el bosón gauge tiene masa no nula, ejemplo de ello son los bosones W y Z . Tratando la Gravedad, descrita según la teoría de la relatividad general, como una teoría gauge, el bosón gauge sería el gravitón, partícula no masiva y de espín dos.

Diagrama de Feynman mostrando el intercambio de un fotón virtual (simbolizado por una línea ondulada y  ) entre un positrón y un electrón.De esta manera podemos llegar a comprender la construcción que se ha hecho de las interacciones que están siempre intermediadas por un nosón mensajero de la fuerza.

) entre un positrón y un electrón.De esta manera podemos llegar a comprender la construcción que se ha hecho de las interacciones que están siempre intermediadas por un nosón mensajero de la fuerza.

En el modelo estándar, como queda explicado, hay tres tipos de bosones de gauge: fotones, bosones W y Z y gluones. Cada uno corresponde a tres de las cuatro interacciones: fotones son los bosones de gauge de la interacciones electromagnética, los bosones W y Z traen la interacción débil, los gluones transportan la interacción fuerte. El gravitón, que sería responsable por la interacción gravitacional, es una proposición teórica que a la fecha no ha sido detectada. Debido al confinamiento del color, los gluones aislados no aparecen a bajas energías.

Aquí, en el gráfico, quedan representadas todas las partículas del Modelo estándar, las familias de Quarks y Leptones que conforman la materia y los bones que intermedian en las interacciones o fuerzas fundamentales que están presentes en el Universo. La Gravedad no ha podido ser incluida y se ha negado a estar unida a las otras fuerzas. Así el bosón que la transnmite, tampoco está en el modelo que es incompleto al dejar fuera la fuerza que mantiene unidos los planetas en los sistemas solares, a las galaxias en los cúmulos y nuestros pies unidos a la superficie del planeta que habitamos. Se busca una teoría que permita esta unión y, los físicos, la laman gravedad cuántica pero… ¡no aparece por ninguna parte!

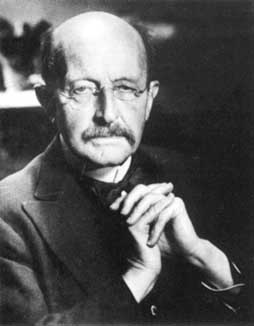

Llegados a este punto tendremos que retroceder, para poder comprender las cosas, hasta aquel trabajo de sólo ocho páginas que publicó Max Planck en 1.900 y lo cambió todo. El mismo Planck se dio de que, todo lo que él había tenido por cierto durante cuarenta años, se derrumbaba con ese trabajo suyo que, venía a decirnos que el mundo de la materia y la nergía estaba hecho a partir de lo que el llamaba “cuantos”.

Supuso el nacimiento de la Mecánica Cuántica (MC), el fin del determinismo clásico y el comienzo de una nueva física, la Física Moderna, de la que la Cuántica sería uno de sus tres pilares junto con la Relatividad y la Teoría del Caos. Más tarde, ha aparecido otra teoría más moderna aún por comprobar, ¿las cuerdas…?

El universo según la teoría de las cuerdas sería entonces una completa extensa polícroma SINFONIA ETERNA de vibraciones, un multiverso infinito de esferas, una de ellas un universo independiente causalmente, en una de esas esferas nuestra vía láctea, en ella nuestro sistema solar, en él nuestro planeta, el planeta tierra en el cual por una secuencia milagrosa de hechos se dió origen a la vida autoconsciente que nos permite preguntarnos del cómo y del por qué de todas las cosas que podemos observar y, también, de las que intiuimos que están ahí sin que se dejen ver.

Claro que, cuando nos adentramos en ese minúsculo “mundo” de lo muy pequeño, las cosas difieren y se apartan de lo que nos dicta el sentido común que, por otra parte, es posible que sea el común de los sentidos. Nos dejamos guiar por lo que observamos, por ese mundo macroscópico que nos rodea y, no somos consciente de ese otro “mundo” que está ahí formando parte del universo y que, de una manera muy importante incide en el mundo de lo grande, sin lo que allí existe, no podría existir lo que existe aquí.

Interacciones en la naturaleza

Albert Einstein habría dicho que “es más importante la imaginación que el conocimiento”, el filósofo Nelson Goodman ha dicho que “las formas y las leyes de nuestros mundos no se encuentran ahí, ante nosotros, listas ser descubiertas, sino que vienen impuestas por las versiones-del-mundo que nosotros inventamos – ya sea en las ciencias, en las artes, en la percepción y en la práctica cotidiana-.”

Sin embargo yo, humilde pensador, me decanto por el hecho cierto de que, nuestra especie, siempre llegó al conocimiento a través de la imaginación y la experiencia primero, a la que más tarde, acompañó largas secciones de estudio y muchas horas de mediatación y, al final de todo eso, llego la experimentación que hizo posible llegar a lugarés ignotos que antes nunca, habían podido ser visitados. De todo ello, pudieron surgir todos esos “nuevos mundos” que, como la Mecanica Cuántica y la Relatividad, nos describían el propio mundo que nos era desconocido.

Cuando comencé éste trabajo sólo quería dar una simple explicación de los bosones y su intervención en el mundo de lo muy pequeño pero…

Demócrito de Abdera

No estaría mal echar una mirada hacia atrás en el tiempo y recordar, en este momento, a Demócrito que, con sus postulados, de alguna manera venía a echar un poco de luz sobre el asunto, dado que él decía que para determinar si algo era un á-tomo habría que ver si era indivisible. En el modelo de los quarks, el protón, en realidad, un conglomerado pegajoso de tres quarks que se mueven rápidamente. Pero como esos quarks están siempre ineludiblemente encadenados los unos a los otros, experimentalmente el protón aparece indivisible.

Acordémonos aquí de que Boscovich decía que, una partícula elemental, o un “á-tomo”, tiene que ser puntual. Y, desde luego, esa , no la pasaba el protón. El equipo del MIT y el SLAC, con la asesoría de Feynman y Bjorken, cayó en la cuenta de que en este caso el criterio operativo era el de los “puntos” y no el de la indivisibilidad. La traducción de sus a un modelo de constituyentes puntuales requería una sutileza mucho mayor que el experimento de Rutherford.

Precisamente por eso era tan conveniente fue tan conveniente para Richard Edward Taylor y su equipo, tener a dos de los mejores teóricos del mundo en el equipo aportando su ingenio, agudeza e intuición en todas las fases del proceso experimental. El resultado fue que los indicaron, efectivamente, la presencia de objetos puntuales en movimiento dentro del protón.

En 1990 Taylor, Friedman y Kendall recogieron su premio Nobel por haber establecido la realidad de los quarks. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha llamado más la atención es el hecho cierto de que, este descubrimiento como otros muchos (el caso del positrón de Dirac, por ejemplo), han posible gracias al ingenio de los teóricos que han sabido vislumbrar cómo era en realidad la Naturaleza.

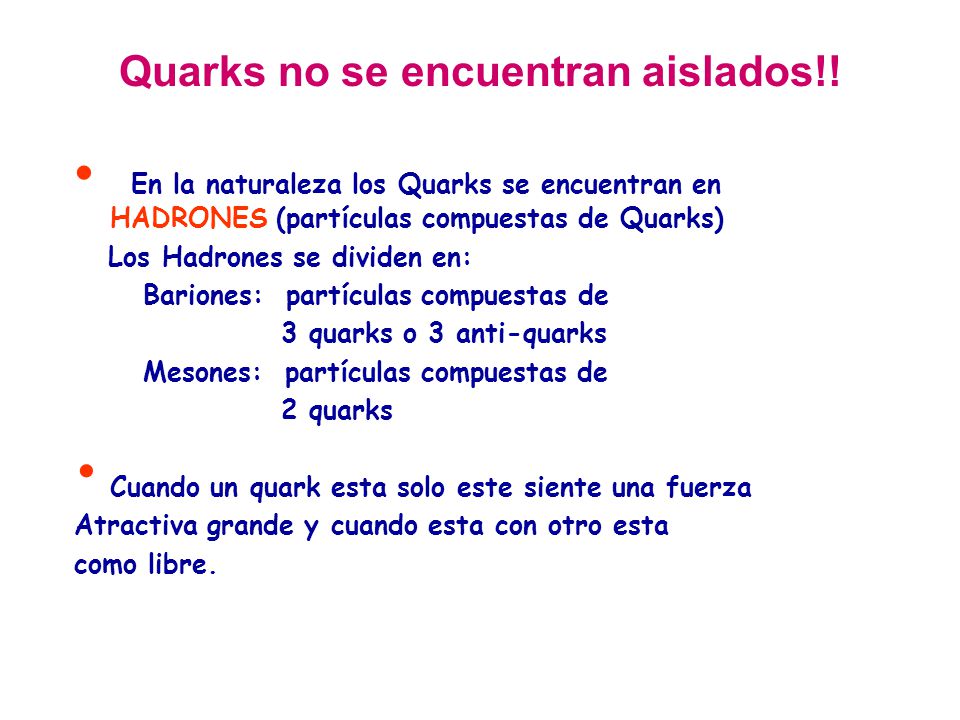

A todo esto, una buena sería: ¿cómo pudieron ver este tipo de partículas de tamaño infinitesimal, si los quarks no están libres y están confinados -en este caso- dentro del protón? Hoy, la tiene poco misterio sabiendo lo que sabemos y hasta donde hemos llegado con el LHC que, con sus inmensas energías “desmenuza” un protón hasta dejar desnudos sus más íntimos secretos.

Este es, el resultado ahora de la colisión de protones en el LHC

Lo cierto es que, en su momento, la teoría de los Quarks hizo muchos conversos, especialmente a medida que los teóricos que escrutaban los fueron imbuyendo a los quarks una realidad creciente, conociendo mejor sus propiedades y convirtiendo la incapacidad de ver quarks libres en una virtud. La de moda en aquellos momentos era “confinamiento”. Los Quarks están confinados permanentemente porque la energía requerida para separarlos aumenta a medida que la distancia entre ellos crece. Esa es, la fuerza nuclear fuerte que está presente dentro del átomo y que se encarga de transmitir los ocho Gluones que mantienen confinados a los Quarks.

Así, cuando el intento de separar a los Quarks es demasiado intenso, la energía se vuelve lo bastante grande para crear un par de quark-anti-quark, y ya tenemos cuatro quarks, o dos mesones. Es como intentar un cabo de cuerda. Se corta y… ¡ya tenemos dos!

¿Cuerdas? Me parece que estoy confundiendo el principal objetivo de este trabajo y, me quiero situar en el tiempo futuro que va, desde los quarks de Gell-Mann hasta las cuerdas de Veneziano y John Schwarz y más tarde Witten. Esto de la Física, a veces te juega malas pasadas y sus complejos caminos te llevan a confundir conceptos y momentos que, en realidad, y de manera individualizada, todos han tenido su propio tiempo y lugar.

¿Cuántas veces no habré pensado, en la posibilidad de tomar el elixir de la sabiduría para poder comprenderlo todo? Sin embargo, esa pósima mágica no existe y, si queremos , el único camino que tenemos a nuestro alcance es la observación, el estudio, el experimento… ¡La Ciencia!, que en definitiva, es la única que nos dirá como es, y como se producen los fenómenos que podemos contemplar en la Naturaleza y, si de camino, podemos llegar a saber el por qué de su comportamiento… ¡mucho mejor!

El camino será largo y, a veces, penoso pero… ¡llegaremos!

Nuestra insaciable curiosidad nos llevará lejos en el saber del “mundo”. llegaremos al corazón mismo de la materia para conmprobar si allí, como algunos imaginan, habitan las cuerdas vibrantes escondidas tan profundamente que no se dejan ver. Sabremos de muchos mundos habitados y podremos hacer ese primer contacto tántas veces soñado con otros seres que, lejos de nuestro región del Sistema solar, también, de manera independiente y con otros nombres, descubrieron la cuántica y la relatividad. Sabremos al fín qué es la Gravedad y por qué no se dejaba juntar con la cuántica. Podremos realizar maravillas que ahora, aunque nuestra imaginación es grande, ni podemos intuir por no tener la información necesaria que requiere la imaginación.

En fín, como decía Hilnert: ¡”Tenemos que saber, sabremos”!

emilio silvera

Ago

11

LOS QUARKS INVISIBLES.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

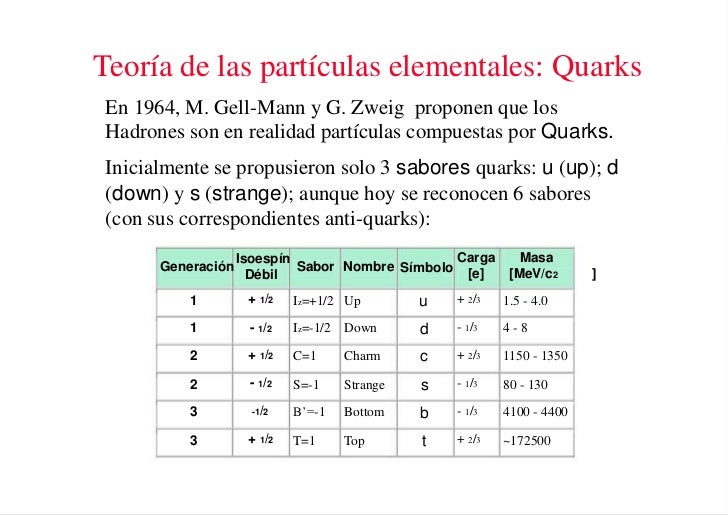

Una vez que se ha puesto orden entre las numerosas especies de partículas, se puede reconocer una pauta. Igual que Dimitri Ivanovich Mendeleev descubrió el sistema periódico de los elementos químicos en 1869, así también se hizo visible un sistema similar para las partículas. Esta pauta la encontraron independientemente el americano Murray Gell-Mann y el israelí Yuval Ne’eman. Ocho especies de mesones, todos con el mismo espín, u ocho especies de bariones, con el mismo espín, se podían reagrupar perfectamente en grupos que llamaremos multipletes. El esquema matemático correspondiente se llama SU(3). Grupletes de ocho elementos forman un octete “fundamental”. Por esta razón Gell-Mann llamó a esta teoría el “óctuplo camino”. Lo tomó prestado del budismo de acuerdo con el cual el camino hacia el nirvana es el camino óctuplo.

Pero las matemáticas SU(3) también admiten multipletes de diez miembros. Cuando se propuso este esquema se conocían nueve bariones con espín 3/2. Los esquemas SU(3) se obtienen al representar dos propiedades fundamentales de las partículas, la extrañeza S frente al isoespín I₃ , en una gráfica.

Imagen de trazas en la cámara de burbujas del primer evento observado incluyendo bariones Ω, en el Laboratorio Nacional Brookhaven.

De esta manera, Gell-Mann predijo un décimo barión, el omega-menos (Ω¯), y pudo estimar con bastante precisión su masa porque las masas de los otros nueve bariones variaban de una forma sistemática en el gráfico (también consiguió entender que las variaciones de la masa eran una consecuencia de una interacción simple). Sin embargo, estaba claro que la Ω¯, con una extrañeza S = -3, no tenía ninguna partícula en la que desintegrarse que no estuviera prohibida por las leyes de conservación de la interacción fuerte. De modo que, la Ω¯ sólo podía ser de tan sólo 10¯²³ segundos como los demás miembros del multiplete, sino que tenía que ser del orden de 10¯¹⁰ segundos. Consecuentemente, esta partícula debería viajar varios centímetros antes de desintegrarse y esto la haría fácilmente detectable. La Ω¯ fue encontrada en 1964 con exactamente las mismas propiedades que había predicho Gell-Mann.

Se identificaron estructuras multipletes para la mayoría de los demás bariones y mesones y Gell-Mann también consiguió explicarlas. Sugirió que los mesones, igual que los bariones, debían estar formados por elementos constitutivos “más fundamentales aún”. Gell-Mann trabajaba en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena (CalTech), donde conversaba a menudo con Richard Feynman. Eran ambos físicos famosos pero con personalidades muy diferentes. Gell-Mann, por ejemplo, es conocido como un entusiasta observador de Pájaros, familiarizado con las artes y la literatura y orgulloso de su conocimiento de lenguas extranjeras. Feynman fue un hombre hecho a sí mismo, un analista riguroso que se reía de cualquier cosa que le recordara la autoridad establecida. Hay una anécdota que parece no ser cierta de hecho, pero que me parece tan buena que no puedo evitar el contarla; podía haber sucedido de esta forma. Gell-Mann le dijo a Feynman que tenía un problema, que estaba sugiriendo un nuevo tipo de ladrillos constitutivos de la materia y que no sabía qué nombre darles. Indudablemente debía haber de haber pensado en utilizar terminología latina o griega, como ha sido costumbre siempre en la nomenclatura científica. “Absurdo”, le dijo Feynman; “tú estás hablando de cosas en las que nunc ase había pensado antes. Todas esas preciosas pero anticuadas palabras están fuera de lugar. ¿Por qué no los llamas simplemente “shrumpfs”, “quacks” o algo así?”.

Cuando algún tiempo después le pregunté a Gell-Mann, éste negó que tal conversación hubiera tenido lugar. Pero la palabra elegida fue quark, y la explicación de Gell-Mann fue que la palabra venía de una frase de Fynnegan’s Wake de James Joyce; “¡Tres quarks para Muster Mark!”. Y, efectivamente así es. A esas partículas les gusta estar las tres juntas. Todos los bariones están formados por tres quarks, mientras que los mesones están formados por un quark y un antiquark.

Los propios quarks forman un grupo SU(3) aún más sencillo. Los llamaremos “arriba (u)”, “abajo” (d), y “extraño” (s). Las partículas “ordinarias” contienen solamente quarks u y d. Los hadrones “extraños” contienen uno o más quarks s (o antiquarks ŝ).

La composición de quarks de espín 3/2 se puede ver en la tabla 5. La razón por la que los bariones de espín ½ sólo forman un octete es más difícil de explicar. Está relacionada con el hecho de que en estos estados, al menos dos de los quarks tienen que ser diferentes unos de otros.

Realmente, la idea de que los hadrones estuvieran formados por ladrillos fundamentales sencillos había sido también sugerida por otros. George Zweig, también en el CalTech, en Pasadena, había tenido la misma idea. Él había llamado a los bloques constitutivos “ases!, pero es la palabra “quark” la que ha prevalecido. La razón por la que algunos nombres científicos tienen más éxito que otros es a veces difícil de comprender.

Pero en esta teoría había algunos aspectos raros. Aparentemente, los quarks (o ases) siempre existen en parejas o tríos y nunca se han visto solos. Los experimentadores habían intentado numerosas veces detectar un quark aislado en aparatos especialmente diseñados para ello, pero ninguno había tenido éxito.

Loa quarks –si se pudieran aislar- tendrían propiedades incluso más extrañas. Por ejemplo, ¿cuáles serían sus cargas eléctricas? Es razonable suponer que tanto los quarks u como los quarks s y d deban tener siempre la misma carga. La comparación de la tabla 5 con la tabla 2 sugiere claramente que los quarks d y s tienen carga eléctrica -1/3 y el quark u tiene carga +2/3. Pero nunca se han observado partículas que no tengan carga múltiplo de la del electrón o de la del protón. Si tales partículas existieran, sería posible detectarlas experimentalmente. Que esto haya sido imposible debe significar que las fuerzas que las mantienen unidas dentro del hadrón son necesariamente increíblemente eficientes.

Aunque con la llegada de los quarks se ha clarificado algo más la flora y la fauna de las partículas subatómicas, todavía forman un conjunto muy raro, aún cuando solamente unas pocas aparezcan en grandes cantidades en el universo (protones, neutrones, electrones y fotones). Como dijo una vez Sybren S. de Groot cuando estudiaba neutrinos, uno realmente se enamora de ellos. Mis estudiantes y yo amábamos esas partículas cuyo comportamiento era un gran misterio. Los leptones, por ser casi puntuales, son los más sencillos, y por tener espín se ven afectados por la interacción que actúa sobre ellos de forma muy complicada, pero la interacción débil estaba bastante bien documentada por entonces.

Los hadrones son mucho más misteriosos. Los procesos de choque entre ellos eran demasiado complicados para una teoría respetable. Si uno se los imagina como pequeñas esferas hachas de alguna clase de material, aún quedaba el problema de entender los quarks y encontrar la razón por la que se siguen resistiendo a los intentos de los experimentadores para aislarlos.

Si queréis saber más sobre el tema, os recomiendo leer el libro Partículas de Gerard ´t Hooft

Ago

10

¡La Física! Esa gran disciplina

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica, Física Relativista ~

Clasificado en Física Cuántica, Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

Los extremos de las eslacalas del Universo

El mundo de la Física tiene planteado un gran problema y los físicos son muy conscientes de ello, conocen su existencia desde hace décadas. El problema es el siguiente:

Existen dos pilares fundamentales en los cuales se apoya toda la física moderna. Uno es la relatividad general de Albert Einstein, que nos proporciona el marco teórico para la comprensión del universo a una escala máxima: estrellas, galaxias, cúmulos (o clusters) de galaxias, y aún más allá, hasta la inmensa expansión del propio universo.

El otro pilar es la mecánica cuántica, que en un primer momento vislumbro Max Planck y posteriormente fue desarrollada por W. Heisemberg, Schrödinger, el mismo Einstein, Dirac, Niels Bohr y otros, que nos ofrece un marco teórico para comprender el universo en su escala mínima: moléculas, átomos, y así hasta las partículas subatómicas, como los electrones y quarks.

Durante años de investigación, los físicos han confirmado experimentalmente, con una exactitud casi inimaginable, la practica totalidad de las predicciones que hacen las dos teorías. Sin embargo, estos mismos instrumentos teóricos nos llevan a una conclusión inquietante: tal como se formulan actualmente, la relatividad general y la mecánica cuántica no pueden ser ambas ciertas a la vez.

Nos encontramos con que las dos teorías en las que se basan los enormes avances realizados por la física durante el último siglo (avances que han explicado la expansión de los cielos y la estructura fundamental de la materia) son mutuamente incompatibles. Cuando se juntan ambas teorías, aunque la formulación propuesta parezca lógica, aquello explota; la respuesta es un sinsentido que nos arroja un sin fin de infinitos a la cara.

Así que si tú, lector, no has oído nunca previamente hablar de este feroz antagonismo, te puedes preguntar a que será debido. No es tan difícil encontrar la respuesta. Salvo en algunos casos muy especiales, los físicos estudian cosas que son o bien pequeñas y ligeras (como los átomos y sus partes constituyentes), o cosas que son enormes y pesadas (como estrellas de neutrones y agujeros negros), pero no ambas al mismo tiempo. Esto significa que sólo necesitan utilizar la mecánica cuántica, o la relatividad general, y pueden minimizar el problema que se crea cuando las acercan demasiado; las dos teorías no pueden estar juntas. Durante más de medio siglo, este planteamiento no ha sido tan feliz como la ignorancia, pero ha estado muy cerca de serlo.

No obstante, el universo puede ser un caso extremo. En las profundidades centrales de un agujero negro se aplasta una descomunal masa hasta reducirse a un tamaño minúsculo. En el momento del Bing Bang, la totalidad del universo salió de la explosión de una bolita microscópica cuyo tamaño hace que un grano de arena parezca gigantesco. Estos contextos son diminutos y, sin embargo, tienen una masa increíblemente grande, por lo que necesitan basarse tanto en la mecánica cuántica como en la relatividad general.

Por ciertas razones, las fórmulas de la relatividad general y las de la mecánica cuántica, cuando se combinan, empiezan a agitarse, a traquetear y a tener escapes de vapor como el motor de un viejo automóvil. O dicho de manera menos figurativa, hay en la física preguntas muy bien planteadas que ocasionan esas respuestas sin sentido, a que me referí antes, a partir de la desafortunada amalgama de las ecuaciones de las dos teorías.

Aunque se desee mantener el profundo interior de un agujero negro y el surgimiento inicial del universo envueltos en el misterio, no se puede evitar sentir que la hostilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general está clamando por un nivel más profundo de comprensión.

¿Puede ser creíble que para conocer el universo en su conjunto tengamos que dividirlo en dos y conocer cada parte por separado? Las cosas grandes una ley, las cosas pequeñas otra.

El tic tac de nuestras mentes debe continuar para llegar a comprender

No creo que eso pueda ser así. Mi opinión es que aún no hemos encontrado la llave que abre la puerta de una teoría cuántica de la gravedad, es decir, una teoría que unifique de una vez por todas las dos teorías más importantes de la física: mecánica cuántica + relatividad general.

La teoría de supercuerdas ha venido a darme la razón. Los intensos trabajos de investigación llevada a cabo durante los últimos 20 años demuestran que puede ser posible la unificación de las dos teorías cuántica y relativista a través de nuevas y profundas matemáticas topológicas que han tomado la dirección de nuevos planteamientos más avanzados y modernos, que pueden explicar la materia en su nivel básico para resolver la tensión existente entre las dos teorías.

En esta nueva teoría de supercuerdas se trabaja en 10, 11 ó en 26 dimensiones, se amplía el espacio ahora muy reducido y se consigue con ello, no sólo el hecho de que la mecánica cuántica y la relatividad general no se rechacen, sino que por el contrario, se necesitan la una a la otra para que esta nueva teoría tenga sentido. Según la teoría de supercuerdas, el matrimonio de las leyes de lo muy grande y las leyes de lo muy pequeño no sólo es feliz, sino inevitable.

Esto es sólo una parte de las buenas noticias, porque además, la teoría de las supercuerdas (abreviando teoría de cuerdas) hace que esta unión avance dando un paso de gigante. Durante 30 años, Einstein se dedicó por entero a buscar esta teoría de unificación de las dos teorías, no lo consiguió y murió en el empeño; la explicación de su fracaso reside en que en aquel tiempo, las matemáticas de la teoría de supercuerdas eran aún desconocidas. Sin embargo, hay una curiosa coincidencia en todo esto, me explico:

Cuando los físicos trabajan con las matemáticas de la nueva teoría de supercuerdas, Einstein, sin que nadie le llame, allí aparece y se hace presente por medio de las ecuaciones de campo de la relatividad general que, como por arte de magia, surgen de la nada y se hacen presentes en la nueva teoría que todo lo unifica y también todo lo explica; posee el poder demostrar que todos los sorprendentes sucesos que se producen en nuestro universo (desde la frenética danza de una partícula subatómica que se llama quark hasta el majestuoso baile de las galaxias o de las estrellas binarias bailando un valls, la bola de fuego del Big Bang y los agujeros negros) todo está comprendido dentro de un gran principio físico en una ecuación magistral.

Esta nueva teoría requiere conceptos nuevos y matemáticas muy avanzados y nos exige cambiar nuestra manera actual de entender el espacio, el tiempo y la materia. Llevará cierto tiempo adaptarse a ella hasta instalarnos en un nivel en el que resulte cómodo su manejo y su entendimiento. No obstante, vista en su propio contexto, la teoría de cuerdas emerge como un producto impresionante pero natural, a partir de los descubrimientos revolucionarios que se han realizado en la física del último siglo. De hecho, gracias a esta nueva y magnifica teoría, veremos que el conflicto a que antes me refería existente entre la mecánica cuántica y la relatividad general no es realmente el primero, sino el tercero de una serie de conflictos decisivos con los que se tuvieron que enfrentar los científicos durante el siglo pasado, y que fueron resueltos como consecuencia de una revisión radical de nuestra manera de entender el universo.

El primero de estos conceptos conflictivos, que ya se había detectado nada menos que a finales del siglo XIX, está referido a las desconcertantes propiedades del movimiento de la luz.

Isaac Newton y sus leyes del movimiento nos decía que si alguien pudiera correr a una velocidad suficientemente rápida podría emparejarse con un rayo de luz que se esté emitiendo, y las leyes del electromagnetismo de Maxwell decían que esto era totalmente imposible. Einstein, en 1.905, vino a solucionar el problema con su teoría de la relatividad especial y a partir de ahí le dio un vuelco completo a nuestro modo de entender el espacio y el tiempo que, según esta teoría, no se pueden considerar separadamente y como conceptos fijos e inamovibles para todos, sino que por el contrario, el espacio-tiempo era una estructura maleable cuya forma y modo de presentarse dependían del estado de movimiento del observador que lo esté midiendo.

El escenario creado por el desarrollo de la relatividad especial construyó inmediatamente el escenario para el segundo conflicto. Una de las conclusiones de Einstein es que ningún objeto (de hecho, ninguna influencia o perturbación de ninguna clase) puede viajar a una velocidad superior a la de la luz. Einstein amplió su teoría en 1915 – relatividad general – y perfeccionó la teoría de la gravitación de Newton, ofreciendo un nuevo concepto de la gravedad que estaba producida por la presencia de grandes masas, tales como planetas o estrellas, que curvaban el espacio y distorsionaban el tiempo.

Tales distorsiones en la estructura del espacio y el tiempo transmiten la fuerza de la gravedad de un lugar a otro. La luna no se escapa y se mantiene ahí, a 400.000 Km de distancia de la Tierra, porque está influenciada por la fuerza de gravedad que ambos objetos crean y los mantiene unidos por esa cuerda invisible que tira de la una hacia la otra y viceversa. Igualmente ocurre con el Sol y la Tierra que, separados por 150 millones de kilómetros, están influidos por esa fuerza gravitatoria que hace girar a la Tierra (y a los demás planetas del Sistema Solar) alrededor del Sol.

El espacio-tiempo es una estructura suave, al menos así lo sugiere un nuevo estudio, anotando una posible nueva victoria para Einstein sobre los teóricos que opinaban de otra manera y trataban de rebatir su teoría del espacio-tiempo relativista con argumentos que, nunca fueron demostrados.

Así las cosas, no podemos ya pensar que el espacio y el tiempo sean un telón de fondo inerte en el que se desarrollan los sucesos del universo, al contrario; según la relatividad especial y la relatividad general, son actores que desempeñan un papel íntimamente ligado al desarrollo de los sucesos.

El descubrimiento de la relatividad general, aunque resuelve un conflicto, nos lleva a otro. Durante tres décadas desde 1.900, en que Max Planck publicó su trabajo sobre la absorción o emisión de energía de manera discontinua y mediante paquetes discretos a los que él llamo cuantos, los físicos desarrollaron la mecánica cuántica en respuesta a varios problemas evidentes que se pusieron de manifiesto cuando los conceptos de la física del siglo XIX se aplicaron al mundo microscópico. Así que el tercer conflicto estaba servido, la incompatibilidad manifiesta entre relatividad general y mecánica cuántica.

La forma geométrica ligeramente curvada del espacio que aparece a partir de la relatividad general, es incompatible con el comportamiento microscópico irritante y frenético del universo que se deduce de la mecánica cuántica, lo cual era sin duda alguna el problema central de la física moderna.

Las dos grandes teorías de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica, infalibles y perfectas por separado, no funcionaban cuando tratábamos de unirlas resulta algo incomprensible, y, de todo ello podemos deducir que, el problema radica en que debemos saber como desarrolar nuevas teorías que modernicen a las ya existentes que, siendo buenas herramientas, también nos resultan incompletas para lo que, en realidad, necesitamos.

emilio silvera

Totales: 85.706.998

Totales: 85.706.998 Conectados: 66

Conectados: 66