Dic

13

La Física de Partículas y el Modelo Estándar

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

El hombre se ha preguntado durante largo tiempo, “¿de qué está hecho el mundo?” Demócrito de Abdera nos hablaba del “átomo” y Empédocles de “elemenmtos”, otros, se referían a la sustancia cósmica a la que llamaban Ylem, aquella “semilla” primera que daría lugar a la venida de la materia. ¿No será el Ylem, lo que hoy llaman materia oscura?

Ahora sabemos que, no sólo nuestro mundo, sino todo el inmenso Universo, está hecho de pequeños objetos infinitesimales a las que hemos denominado partículas subatómicas y que forman varias familias. Unas son más elementales que otras y según, a qué familia pertenezcan, atienden o se rigen por una u otra fuerza elemental.

Son los constituyentes fundamentales de toda la materia del Universo (por lo menos de toda la materia conocida y que podemos detectar formando estrellas y mundos, galaxias o seres vivos). Hemos podido llegar a saber que, de esas briznas de materia se forman los núcleos que, rodeados de electrones conforman los átomos de la materia.

Todo lo grande está hecho de “cosas” pequeñas

Los grupos de átomos conforman las moléculas que son las unidades fundamentales de los compuestos químicos pero, comencemos por los núcleos atómicos:

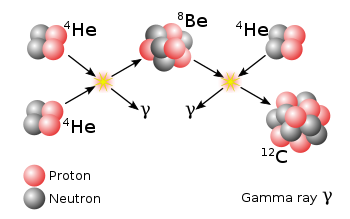

Muchas son las veces que aquí mismo he podido explicar, que los quarks u y d se hallan en el interior de los nucleones y, por tanto, su habitat está en los núcleos atómicos donde se encuentran confinados y, en realidad, no intervienen directamente en las propiedades de los núcleos. Sin embargo, no podemos olvidar que la fuerza nuclear fuerte está ahí reteniendo a los quarks por medio de los gluones y, eso hace que, el núcleo sea estable.

Los núcleos atómicos constituyen un tipo de materia que, aisladamente, de forma individual (si exceptuamos el protón), siempre están en ambientes muy energéticos, por ejemplo, en el interior de las estrellas. En nuestro entorno terráqueo, es raro encontrar núcleos aislados, sino parcial o totalmente confinados dentro de los átomos.

Sabemos que el número de especímenes atómicos es limitado, existiendo ciertas razones para suponer que hacia el número atómico 173 los correspondientes núcleos serían inestables, no por razones intrínsecas de inestabilidad “radiactiva” nuclear, sino por razones relativistas. Ya señalé en otros escritos que, el número de especies atómicas, naturales y artificiales, es de unos pocos miles, en cambio, el número de moléculas conocidas hasta ahora comprenden unos pocos millones de especímenes, aumentando continuamente el número de ellas gracias a la síntesis que se lleva a cabo en numerosos laboratorios repartidos por todo el mundo.

Molécula de Dióxido de Carbono

Una molécula es una estructura, con individualidad propia, constituida por un conjunto de núcleos y sus electrones. La molécula más sencilla es la de Hidrógeno que tiene dos electrones, hasta las más complejas como las de las proteínas, con muchos miles de ellos, existen toda una gama de varios millones. Esta extraordinaria variedad de especies moleculares contrasta con la de las especies nucleares e incluso atómicas.

Desde el punto de vista de la información, las especies moleculares la poseen en mucho mayor grado que las nucleares o atómicas. Dejando aparte los núcleos, la información que soportan los átomos se podría atribuir a la distribución de su carga eléctrica, y en particular a los electrones más débilmente ligados. Concretando un poco más, se podría admitir que la citada información la aportan los orbitales atómicos, pues son precisamente estos orbitales los que introducen diferencias “geométricas” entre los diferentes electrones “corticales”.

Las partículas forman átomos, los átomos moléculas y las moléculas sustancias y cuerpos que están hechos por la diversa variedad de elementos que conforma la materia conocida y que, en definitiva, sólo son Quarks y Leptones.

Demos una vuelta por el Modelo Estándar.

Me quiero referir al Modelo estándar de la física de partículas y de las interacciones fundamentales y, algunos, han llegado a creer que sólo faltan algunos detalles técnicos y, con ellos, la física teórica está acabada. Tenemos un modelo que engloba todo lo que deseamos saber acerca de nuestro mundo físico. ¿Qué más podemos desear? Los pobres ilusos no caen en la cuenta de que el tal Modelo, al que no podemos negarle su valía como una herramienta muy valiosa para la física, no deja de estar incompleto y, además, ha sido construido con algunos parámetros aleatorios (unos veinte) que no tienen justificación. Uno de ellos era el Bosón de Higgs y, según nos han contado los del LHC, ha sido hallado. Sin embargo, esperamos que nos den muchas explicaciones que no han estado presente en todas las algaradas y fanfarrias que dicho “hallazgo” ha producido, incluidos los premios Principe de Asturias y el Nobel. ¡Veremos en que queda todo esto al final!

Bueno, lo que hasta el momento hemos logrado no está mal del todo pero, no llega, ni con mucho, a la perfección que la Naturaleza refleja y que, nosotros perseguimos sin llegar a poder agarrar sus múltiples entrecijos y parámetros que conforman ese todo en el que, sin ninguna clase de excusas, todo debe encajar y, de momento, no es así. Muchos son los flecos sueltos, muchas las incognitas, múltiples los matices que no sabemos perfilar.

Es cierto que, el Modelo estándar, en algunos momento, nos produce y nos da la sensación de que puede ser perfecto. Sin embargo, esa ilusoria perfección, no es permanente y en algunas casos efímera. En primer lugar, podríamos empezar a quejarnos de las casi veinte constantes que no se pueden calcular. Pero si esta fuese la única queja, habría poco que hacer. Desde luego, se han sugerido numerosas ideas para explicar el origen de estos números y se han propuesto varias teorías para “predecir” sus valores. El problema con todas estas teorías es que los argumentos que dan nunca llegan a ser convincentes.

¿Por qué se iba a preocupar la Naturaleza de una fórmula mágica si en ausencia de tal fórmula no hubiera contradicciones? Lo que realmente necesitamos es algún principio fundamental nuevo, tal como el proncipio de la relatividad, pero nos resistimos a abandonar todos los demás principios que ya conocemos; ¡esos, después de todo, han sido enormemente útiles en el descubrimiento del Modelo estándar! una herramienta que ha posibilitado a todos los físicos del mundo para poder construir sus trabajos en ese fascinante mundo de la mecánica cuántica, donde partículas infinitesimales interactúan con las fuerzas y podemos ver, como se comporta la materia en determinadas circunstancias. El mejor lugar para buscar nuevos principios es precisamente donde se encuentran los puntos débiles de la presente teoría.

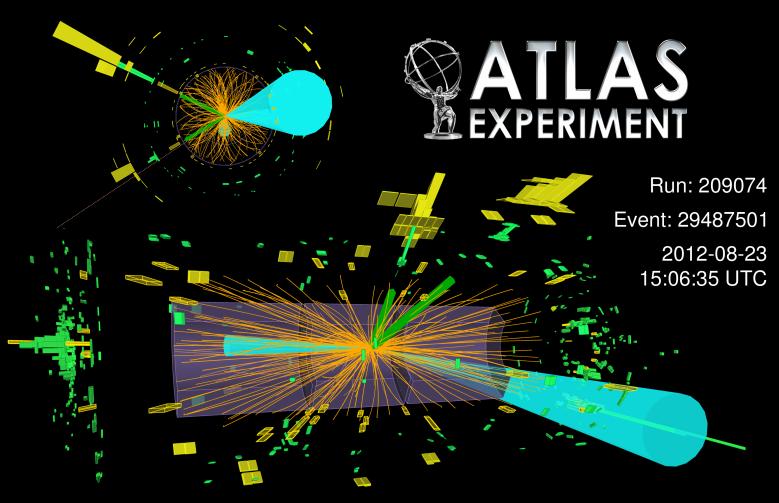

“Colisión del Bosón de Higgs desintegrándose en fermiones”. Primeras evidencias de un nuevo modo de desintegración del bosón de Higgs. Las primeras evidencias de la desintegración del recién descubierto bosón de Higgs en dos partículas denominadas tau, pertenecientes a la familia de partículas que compone la materia que vemos en el Universo. Hasta ahora los experimentos del LHC habían detectado la partícula de Higgs mediante su desintegración en otro tipo de partículas denominadas bosones, portadoras de las fuerzas que actúan en la Naturaleza, mientras las evidencias de desintegraciones en fermiones no eran concluyentes. Esta es la primera evidencia clara de este nuevo modo de desintegración del bosón de Higgs.”

La regla universal en la física de partículas es que cuando las partículas chocan con energías cada vez mayores, los efectos de las colisiones están determinados por estructurtas cada vez menores, más pequeñas en el espacio y en el tiempo. Supongamos por un momento que tenemos a nuestra disposición un Acelerador de Partículas 10.000 veces más potente que el LHC, donde las partículas pueden adquirir esas tantas veces más energías de las alcanzadas actualmente. Las colisiones que tendrían lugar nos dirían algo acerca de los detalles estructurales de esas partículas que ahora no conocemos, que serían mucho más pequeñas que las que ahora podemos contemplar. En este punto se me ocurre la pregunta: ¿Seguiría siendo correcto el Modelo estándar? 0, por el contrario, a medida que nos alejemos en las profundidades de lo muy pequeño, también sus normas podrían variar al mismo tiempo que varían las dimensiones de los productos hallados. Recordad que, el mundo no funciopna de la misma manera en nuestro ámbirto macroscópico que ante ese otro “universo” cuántico de lo infinitesimal.

¿Podeis imaginar conseguir colisiones a 70.000 TeV? ¿Que podríamos ver? Y, entonces, seguramente, podríamos oir en los medios la algarada de las protestas de algunos grupos: “Ese monstruo creado por el hombre puede abrir en el espacio tiempo agujeros de gusano que se tragará el mundo y nos llevará hacia otros universos” Comentarios así estarían a la orden del día. Los hay que siempre están dispuestos a protestar por todo y, desde luego, no siempre llevan razón, toda vez que, la mayoría de las veces, ignoran de qué están hablando y juzgan si el conocimiento de causa necesario para ello. De todas las maneras, sí que debemos tener sumo cuidado con el manejo de fuerzas que… ¡no siempre entendemos! Cuando el LHC se vuelvsa a poner en marcha, se utilizarán energías que llegan hasta los 14 TeV, y, esas son palabras mayores.

En el CERN quieren ahora, con la nueva portencia disponeble, detectar partículas de la “materia oscura”.

¿Justifica el querer detectar las partículas que conforman la “materia oscura”, o, verificar si al menos, podemos vislumbrar la sombra de las “cuerdas” vibrantes de esa Teoria del Todo, el que se gasten ingentes cantidades de dinero en esos artilugios descomunales? Bueno, a pesar de todos los pesares, la respuesta es que SÍ, el rendimiento y el beneficio que hemos podido recibir de los aceleradores de partículas, justifica de manera amplia todo el esfuerzo realizado, toda vez que, no solo nos ha llevado a conocer muchos secretos que la Naturaleza celosamente guardaba, sino que, de sus actividades hemos tenido beneficios muy directos en ámbitos como la medicina, las comunicaciones y otros que la gente corriente desconocen.

Hoy, el Modelo estándar es una construcción matemática que predice sin ambigüedad cómo debe ser el mundo de las estructuras aún más pequeñas. Pero tenemos algunas razones para sospechar que tales predicciones resultan estar muy alejadas de la realidad, o, incluso, ser completamente falsas. Cuando tenemos la posibilidad de llegar más lejos, con sorpresa podemos descubrir que aquello en lo que habíamos creído durante años, era totalmente diferente. El “mundo” cambia a medida que nos alejamos más y más de lo grande y nos sumergimos en ese otro “mundo” de lo muy pequeño, allí donde habitan los minúsculos objetos que conforman la materia desde los cimientos mismos de la creación.

¿Será el final de todo, un Universo de Luz?

Encendamos nuestro supermicroscopio imaginario y enfoquemosló directamente en el centro de un protón o de cualquier otra partícula. Veremos hordas de partículas fundamentales desnudas pululando. Vistas a través del supermicroscopio, el modelo estándar que contiene veinte constantes naturales, describen las fuerzas que rigen la forma en que se mueven. Sin embargo, ahora esas fuerzas no sólo son bastante fuertes sino que también se cancelan entre ellas de una forma muy especial; están ajustadas para conspirar de tal manera que las partículas se comportan como partículas ordinarias cuando se vuelven a colocar el microscopio en la escala de ampliación ordinaria. Si en nuestras ecuaciones matemáticas cualquiera de estas constantes fueran reemplazadas por un número ligeramente diferente, la mayoría de las partículas obtendrían inmediatamente masas comparables a las gigantescas energías que son relevantes en el dominio de las muy altas energías. El hecho de que todas las partículas tengan masa que corresponden a energías mucho menores repentinamente llega a ser bastante poco natural.

¿Implica el ajuste fino un diseño con propósito? ¿Hay tantos parámetros que deben tener un ajuste fino y el grado de ajuste fino es tan alto, que no parece posible ninguna otra conclusión?

Antes decía: “El hecho de que todas las partículas tengan masa que corresponden a energías mucho menores repentinamente llega a ser bastante poco natural”. Es lo que se llama el “problema del ajuste fino”. Vistas a través del microscopio, las constantes de la Naturaleza parecen estar cuidadosamente ajustadas sin ninguna otra razón aparente que hacer que las partículas parezcan lo que son. Hay algo muy erróneo aquí. Desde un punto de vista matemático, no hay nada que objetar, pero la credibilidad del Modelo estándar se desploma cuando se mira a escalas de tiempo y longitud extremadamente pequeñas o, lo que es lo mismo, si calculamos lo que pasaría cuando las partículas colisionan con energías extremadamente altas.

¿Y por qué debería ser el modelo válido hasta ahí? Podrían existir muchas clases de partículas súper pesadas que no han nacido porque se necesitan energías aún inalcanzables, ellas podrían modificar completamente el mundo que Gulliver planeaba visitar. Si deseamos evitar la necesidad de un delicado ajuste fino de las constantes de la Naturaleza, creamos un nuevo problema:

Es cierto que nuestra imaginación es grande pero… No pocas veces ¡la realidad la supera!

¿Cómo podemos modificar el modelo estándar de tal manera que el ajuste-fino no sea necesario? Está claro que las moficiaciones son necesarias , lo que implica que muy probablemente hay un límite más allá del cual el modelo deja de ser válido. El Modelo estándar no será más que una aproximación matemática que hemos sido capaces de crear, tal que todos los fenómenos observados hasta el presente están de acuerdo con él, pero cada vez que ponemos en marcha un aparato más poderoso, debemos esperar que sean necesarias nuevas modificaciones para ir ajustando el modelo, a la realidad que descubrimos.

¿Cómo hemos podido pensar de otra manera? ¿Cómo hemos tenido la “arrogancia” de pensar que podemos tener la teoría “definitiva”? Mirando las cosas de esta manera, nuestro problema ahora puede muy bien ser el opuesto al que plantea la pregunta de dónde acaba el modelo estándar: ¿cómo puede ser que el modelo estándar funcione tan extraordinariamente bien? y ¿por qué aún no hemos sido capaces de percibir nada parecido a otra generación de partículas y fuerzas que no encajen en el modelo estándar? La respuesta puede estar en el hecho cierto de que no disponemos de la energía necesaria para poder llegar más lejos de lo que hasta el momento hemos podido viajar con ayuda de los aceleradores de partículas.

Los asistentes escuchan la presentación de los resultados del experimento ATLAS, durante el seminario del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) para presentar los resultados de los dos experimentos paralelos que buscan la prueba de la existencia de la “partícula de Higgs, Una base del modelo estándar de física.

La pregunta: “¿Qué hay más allá del Modelo estándar”? ha estado facinando a los físicos durante años. Y, desde luego, todos sueñan con llegar a saber, qué es lo que realmente es lo que conforma el “mundo” de la materia, qué partículas, cuerdas o briznas vibrantes. En realidad, lo cierto es que, la Física que conocemos no tiene que ser, necesariamente, la verdadera física que conforma el mundo y, sí, la física que conforma “nuestro mundo”, es decir, el mundo al que hemos podido tener acceso hasta el momento y que no necesariamente tiene que coincidir con el mundo real que no hemos podido alcanzar.

O, como decía aquél: ¡Que mundo más hermoso, parece de verdad!

Siempre hay más de lo que el ojo ve

No todo lo que vemos es, necesariamente, un reflejo de la realidad de la Naturaleza que puede tener escondidos más allá de nuestras percepciones, otros escenarios y otros objetos, a los que, por ahora, no hemos podido acceder, toda vez que, físicamente tenemos carencias, intelectualmente también, y, nuestros conocimientos avanzar despacio para conseguir, nuevas máquinas y tecnologías nuevas que nos posibiliten “ver” lo que ahora nos está “prohibido” y, para ello, como ocurre siempre, necesitamos energías de las que no disponemos.

Hay dos direcciones a lo largo de las cuales se podría extender el Modelo estándar, tal lo conocemos actualmente, que básicamente se caraterizan así:

– Nuevas partículas raras y nuevas fuerzas extremadamente débiles, y

– nuevas partículas pesadas y nuevas estructuras a muy altas energías.

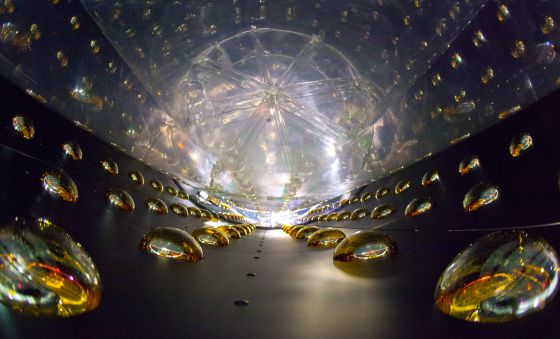

Podrían existir partículas muy difíciles de producir y de detectar y que, por esa razón, hayan pasado desapaercibidas hasta. La primera partícula adicional en la que podríamos pensar es un neutrino rotando a derecha. Recordaremos que si se toma el eje de rotación paralelo a la dirección del movimiento los neutrinos sólo rotan a izquierdas, pero… ¡esa sería otra historia!

Los neutrinos siempre me han fascinado. Siempre se han manifestado como si tuvieran masa estrictamente nula. Parece como si se movieran exactamente con la velocidad de la luz. Pero hay un límite para la precisión de nuestras medidas. Si los neutrinos fueran muy ligeros, por ejemplo, una cienmillonésima de la masa del electrón, seríamos incapaces de detectar en el laboratorio la diferencia éstos y los neutrinos de masa estrictamente nula. Pero, para ello, el neutrino tendría que tener una componente de derechas.

En este punto, los astrónomos se unen a la discusión. No es la primera vez, ni será la última, que la astronomía nos proporciona información esencial en relación a las partículas elementales. Por ejemplo, debido a las interacciones de corriente neutra (las interacciones débiles originadas por un intercambio Zº), los neutrinos son un facto crucial en la explosión supernova de una estrella. sabemos que debido a las interacciones por corriente neutra, pueden colisionar con las capas exteriores de la estrella y volarlas con una fuerza tremenda.

En realidad, los neutrinos nos tienen mucho que decir, todavía y, no lo sabemos todo acerca de ellos, sino que, al contrario, son muchos los y fenómenos que están y subyacen en ellos de los que no tenemos ni la menor idea que existan o se puedan producir. Nuestra ignorancia es grande, y, sin embargo, no nos arredra hablar y hablar de cuestiones que, la mayoría de las veces…ni comprendemos.

Aquí lo dejar´ñe por hoy, el tema es largo y de una fascinación que te puede llevar a lugares en los que no habías pensado al comenzar a escribir, lugares maravillosos donde reinan objetos exóticos y de fascinante porte que, por su pequeñez, pueden vivir en “mundos” muy diferentes al nuestro en los que, ocurren cosas que, nos llevan el asombro y también, a ese mundo mágico de lo fascinante y maravilloso.

Parece que el Modelo estándar no admite la cuarta fuerza y tendremos que buscar más profundamente, en otras teorías que nos hablen y describan además de las partículas conocidas de otras nuevas que están por nacer y que no excluya la Gravedad. Ese es el Modelo que necesitamos para conocer mejor la Naturaleza.

emilio silvera

Nov

26

Colaboración en Física cuántica de JGVP

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

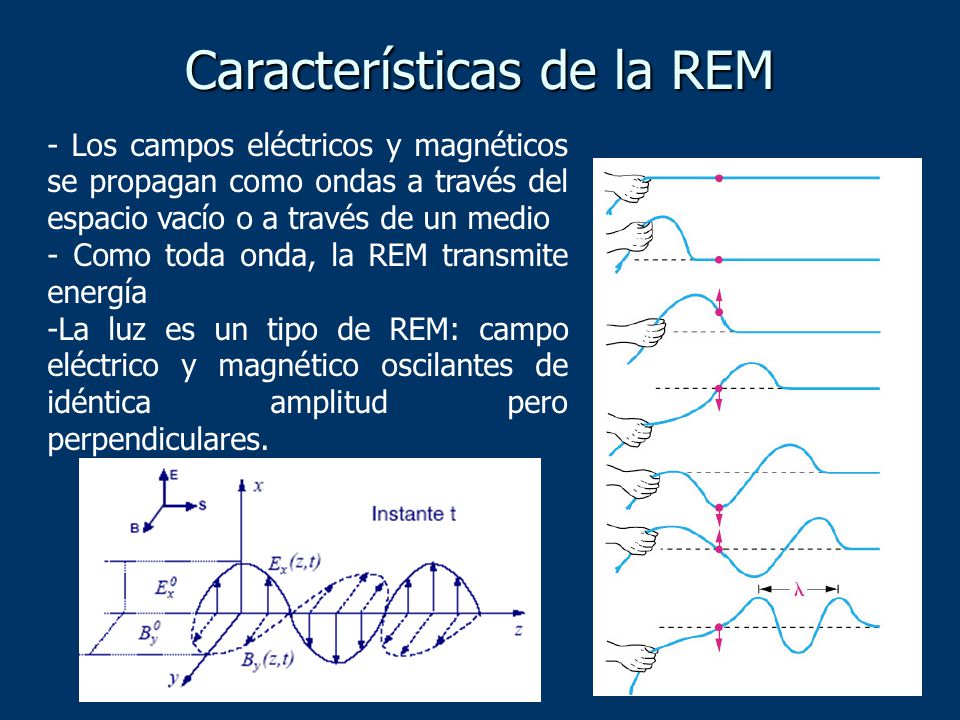

SUBFOTONES Y ONDAS ELECTROMAGNETICAS

José Germán Vidal Palencia

Investigador independiente

México, D.F., a 25 de noviembre de 2015

Conclusiones.

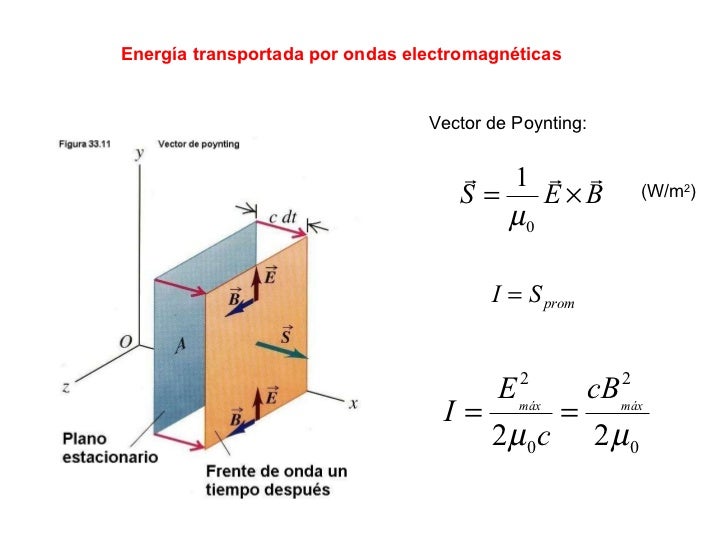

1.- Las ondas de REM no son un continuo de energía, se encuentran discretizadas. Derivada de un fotón, cada onda va asociada a una partícula denominada subfotón. Éste está configurado como dipolo eléctrico de forma segmentaria a partir de energía magnética de alta densidad, mostrando en cada uno de sus dos extremos un campo eléctrico de forma lobular de diferente signo, como si de un imán recto se tratara. Este conjunto unitario de onda-partícula en movimiento, exhibe un cuerpo tridimensional. Su superficie o piel EM para sentido práctico suele esquematizarse con el contorno de una onda sinusoidal de interacción EM.

2.- Cuando oleadas de subfotones y sus respectivas ondas en fase atacan una antena vertical receptora “peinándola uniformemente”, cada uno de ellos resulta guiado con su cresta eléctrica positiva por delante. Esto es así debido a que los subfotones tienen que pasar entre las polarizantes cargas negativas de los electrones libres de un conductor-antena. Cada cresta positiva de los subfotones moviéndose rápidamente entre los electrones, desplaza en un sentido una corriente de ellos a lo largo del conductor. Dirección que va a cambiar cuando a continuación pase entre ellos la cresta eléctrica negativa correspondiente. Esto se debe a que las crestas positivas de las ondas atraen electrones y las crestas negativas los repelen dentro del conductor. Repitiéndose el ciclo oscilatorio electrónico de manera global cuando grandes cantidades de subfotones en fase atraviesan la antena. Esta corriente eléctrica oscilatoria de antena se amplifica en el receptor y se puede llevar a un osciloscopio para observar la oscilación electrónica generada. El efecto sinusoidal observado en la pantalla, fue provocado por la modulación de que fueron objeto los electrones en sus movimientos en el circuito de antena correspondiente, por parte de las ondas de REM que le estarían llegando.

Nota: La bobina de antena es otro caso de recepción EM no descrito aquí.

3.- Si a lo largo de una línea de desplazamiento de ondas EM se establece lateralmente frente a ellas un puesto de observación, limitado por una delgada rendija vertical para observar (con posibilidad de movimiento en cámara lenta) cómo se mueven cada una de sus secciones, se puede observar a través de ella sólo un punto de una onda bajo escrutinio. Un aparente punto se desplaza rítmicamente a lo largo de la rendija vertical, subiendo y bajando a medida que ondas van desplazándose alejándose de la fuente.

Si además de su desplazamiento horizontal a través de la línea de referencia, se usa la representación de la onda como una cuerda que es agitada desde un extremo, el observador no puede discernir mirando a través de la rendija, si el fenómeno de desplazamiento de ondas bajo observación ocurre de manera oscilatoria. Ya que, pudiera ocurrir, sin que él observador pudiera haberse enterado, de que la cuerda en cuestión pudo haberse congelado por un súbito descenso de temperatura. En este segundo caso, la cuerda se desplazaría ondulada como si de una sola pieza sólida se tratara.

Sería una experimentación de resultado ambiguo, ya que no se puede asegurar si se trata de un movimiento transversal de la onda en cuestión o de otro tipo de movimiento. Si este fuera verdaderamente transversal, la teoría que respalda el experimento mental de la cuerda que es agitada formando ondas, no podría deducir la existencia de un corpúsculo de radiación con sus intrínsecos campos de interacción, entrando en conflicto con la hipótesis del concepto dualidad onda-partícula que se podría aplicar a los fotones en movimiento a través del espacio. Quedando bloqueado el camino que podría ir más allá del sólo “comportamiento corpuscular” que se entiende manifiestan las REM, al considerar fotones en su interacción con la materia.

4.- “De modo semejante a la onda que se propaga en una cuerda, el campo eléctrico a lo largo de una línea trazada en el espacio muestra la historia pasada de la perturbación emitida por la fuente.”

Esta cita tomada de la obra Ciencias Físicas de F. Bueche de la Universidad de Dayton, páginas 185 y 186, permite evidenciar que una onda emitida por una fuente de radiación se conserva de manera permanente (la perturbación emitida). De otra manera no habría historia que considerar de la radiación indicada. Consecuentemente, cada onda de REM se traslada a través del espacio como un todo histórico invariable, incluso numerable. Y, si cada onda no varía su configuración en el espacio, la teoría moderna relativa está incompleta, pues no nos dice como se produce cada una de las ondas que hoy mismo viajan en cualquier parte del universo. La respuesta se da al considerar que cada onda se encuentra asociada a un corpúsculo de REM, nombrado subfotón en esta tesis. Particularmente cada uno de ellos puede ser emitido y/o absorbido por la materia sin perder su identidad numerable.

En alguna parte de la historia de un subfotón, podría estar a tu lado formando parte de un electrón cercano, más tarde en la Luna, o en alguna otra galaxia alejada formando parte de algún neutrón existente en ella. Este mismo subfotón en cualquier momento dado podría estar viajando con destino incierto a través del espacio a velocidad c, acompañado de otros subfotones, cada uno con número de identidad específico. Aun cuando individualmente no tienen ni firma ni huella, el hombre puede predecir como cantidades importantes de ellos van modificando el entorno físico del mundo y del universo en general, gracias a la comprensión de los procesos de absorción y emisión espontánea y manipulada a que se pueden ver sujetos.

5.- En síntesis, en el universo existe una cantidad exacta de subfotones de REM, cada uno de ellos con una onda asociada. Pueden estar en movimiento gracias a los procesos de emisión, o estacionados debido a la absorción a que son sujetos debido a la materia ya existente. Cada uno manifiesta un campo eléctrico de energía h conocida (la constante de Planck). Su magnitud eléctrica es independiente del componente magnético perpendicular que se le suma cuando se mueve al ser emitido al espacio. Fenómeno similar al campo magnético perpendicular que se genera alrededor de un alambre conductor recto cuando electrones se mueven a lo largo de su espacio atómico interno donde se encuentran confinados. Si los electrones libres no se mueven entrando en conducción, tampoco se genera el campo magnético alrededor del conductor. Subrayamos que los campos magnéticos generados tanto por electrones como por subfotones, se producen cuando ellos perturban la energía de vacío del universo donde se encuentran inmersos, que no es otra cosa que la estructura magnética del espacio-tiempo, identificado en esta tesis como campo de gravedad primario.

6.- La idea general está expuesta en mi tesis Física Global.

http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/wp-content/uploads/FISICA%20GLOBAL.pdf

A la orden de las nuevas generaciones de físicos. Sus pensamientos serán fundamentales para moldear de mejor manera estos nuevos conocimientos. A pesar de un estira y afloja que se ha dado en el desarrollo de la ciencia, incluidos aciertos y desaciertos, todos estamos coludidos históricamente en un esfuerzo científico ya hecho. Como dijo Albert Einstein: La física es un sistema lógico de pensamiento en desarrollo. De esta idea se desprende que el avance científico sólo es posible con los esfuerzos humanos del pasado. El presente es sólo confusión, el futuro ni siquiera existe. Existe arduo trabajo pendiente para los investigadores científicos. Ellos son los que llevan la delantera en la brecha del trabajo hacia el porvenir.

Nadie ignora que el mundo ha entrado en el rápido deterioro de sus ecosistemas. Si científicamente no se domina la energía de nuestro entorno mundial, con tecnología apropiada, próximamente, la energía de las lágrimas, podrían ser los últimos vestigios de nuestra incapacidad para mantener la energía de la felicidad humana. No pocas de ellas, ya se derraman en diferentes regiones del planeta.

¡Saludos y buenos deseos para todos!

JGVP

Nov

11

¿La teoría cuántica y la Gravedad, dentro de las cuerdas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Sí, a veces la Física, parece un Carnaval. Imaginamos universos que… ¿serán posibles?

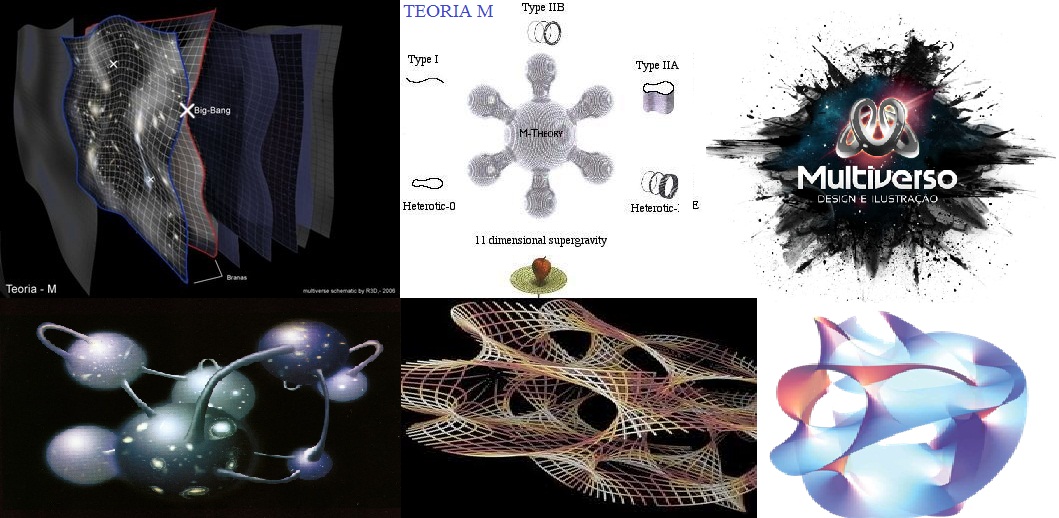

Las teorías de cuerdas [TC’s] no son una invención nueva, ni mucho menos. La primera TC se inventó a finales de los años sesenta del siglo XX en un intento para encontrar una teoría para describir la interacción fuerte. La idea medular consistía en que partículas como el protón y el neutrón podían ser consideradas como ondas de «notas de una cuerda de violín». La interacción fuerte entre las partículas correspondería a fragmentos de cuerda que se extenderían entre pequeños pedacitos de cuerda, como las telas que forman algunos simpáticos insectos. Para que esta teoría proporcionase el valor observado para la interacción fuerte entre partículas, las cuerdas tendrían que ser semejantes a las de un violín, pero con una tensión de alrededor de unas diez toneladas.

La primera expresión de las TC’s fue desarrollada por Jöel Scherk, de París, y John Schwuarz, del Instituto de Tecnología de California, quienes en el año 1974 publicaron un artículo en el que demostraban que la TC podía describir la fuerza gravitatoria, pero sólo si la tensión en la cuerda se tensiometrara alrededor de un trillón de toneladas métricas. Las predicciones de la teoría de cuerdas serían las mismas que las de la relatividad general a escala de longitudes normales, pero diferirían a distancias muy pequeñas, menores que una trillonésima de un cm. Claro está, que en esos años, no recibieron mucha atención por su trabajo.

Ahora se buscan indicios de la teoría de cuerdas en los grandes aceleradores de partículas donde parece que algunos indicios nos dicen que se va por el buen camino, sin embargo, nuestros aceleradores más potentes necesitarían multiplicar por un número muy elevado su potencia para poder, comprobar la existencia de las cuerda situadas a una distancia de 10-35 m, lugar al que nos será imposible llegar en muchas generaciones. Sin embargo, en las pruebas que podemos llevar a cabo en la actualidad, aparecen indicios de una partlicula de espín 2 que todos asocian con el esquivo Gravitón, y, tal indicio, nos lleva a pensar que, en la teoría de supercuerdad, está implícita una Teoría Cuántica de la Gravedad.

Los motivos que tuvo la comunidad científica, entonces, para no brindarle la suficiente atención al trabajo de Scherk y Schwuarz, es que, en esos años, se consideraba más viable para describir a la interacción fuerte a la teoría basada en los quarks y los gluones, que parecía ajustarse mucho mejor a las observaciones. Desafortunadamente, Scherk murió en circunstancias trágicas (padecía diabetes y sufrió un coma mientras se encontraba solo en su estudio). Así, Schwuarz se quedó solo, en la defensa de la teoría de cuerdas, pero ahora con un valor tensiométrico de las cuerdas mucho más elevado.

Pero con los quarks, gluones y también los leptones, en la consecución que se buscaba, los físicos entraron en un cuello de botella. Los quarks resultaron muy numerosos y los leptones mantuvieron su número e independencia existencial, con lo cual seguimos con un número sustancialmente alto de partículas elementales (60), lo que hace que la pregunta ¿son estos los objetos más básicos?

Si esos sesenta objetos fuesen los más básicos, entonces también aflora otra pregunta ¿por qué son como son y por qué son tantos? Los físicos quisieran poder decir «salen de esto», o «salen de esto y aquello», mencionar dos principios bien fundamentales y ojalá sea tan simples que puedan ser explicados a un niño. La respuesta «porque Dios lo quiso así» posiblemente a muchos les cause «lipotimia», ya que esa respuesta nos lleva a reconocer nuestra ignorancia y, además, la respuesta que esperamos no pertenece al ámbito de la religión. Por ahora, ¿cuál es la última respuesta que puede dar la ciencia?

El cuello de botella incentivó a que se encendiera una luz de esperanza. En 1984 el interés por las cuerdas resucitó de repente. Se desempolvaron las ideas de Kaluza y Klein, como las que estaban inconclusas de Scherk y Schwuarz. Hasta entonces, no se habían hecho progresos sustanciales para explicar los tipos de partículas elementales que observamos, ni tampoco se había logrado establecer que la supergravedad era finita.

El ser humano –en función de su naturaleza– cuando se imagina algo muy pequeño, piensa en un puntito de forma esférica. Los físicos también son seres de este planeta y, para ellos, las partículas elementales son como puntitos en el espacio, puntos matemáticos, sin extensión. Son sesenta misteriosos puntos y la teoría que los describe es una teoría de puntos matemáticos. La idea que sugieren las TC’s es remplazar esos puntos por objetos extensos, pero no como esferitas sino más bien como cuerdas. Mientras los puntos no tienen forma ni estructura, las cuerdas tienen longitud y forma, extremos libres como una coma “,” (cuerda abierta), o cerradas sobre sí misma como un circulito. Si el punto es como una esferita inerte de la punta de un elastiquito, la cuerda es el elástico estirado y con él se pueden hacer círculos y toda clase de figuras. Está lleno de posibilidades.

Muchas son las imágenes que se han elaborado para representar las cuerdas y, como nadie ha visto nunca ninguna, cualquiera de ellas vale para el objetivo de una simple explicación y, las cuerdas que se han imaginado han tomado las más pintorescas conformaciones para que, en cada caso, se adapten al modelo que se expone.

diferencia entre un punto y una coma. Según la teoría de cuerdas importa, y mucho. Por su extensión, a diferencia del punto, la cuerda puede vibrar. Y hacerlo de muchas maneras, cada modo de vibración representando una partícula diferente. Así, una misma cuerda puede dar origen al electrón, al fotón, al gravitón, al neutrino y a todas las demás partículas, según cómo vibre. Por ello, la hemos comparado con la cuerda de un violín, o de una guitarra, si se quiere.

Al dividir la cuerda en dos, tres, cuatro, cinco, o más partes iguales, se generan las notas de la escala musical que conocemos, o técnicamente, los armónicos de la cuerda. En general, el sonido de una cuerda de guitarra o de piano es una mezcla de armónicos. Según la mezcla, la calidad (timbre) del sonido. Si distinguimos el tono de estos instrumentos, es por la «receta» de la mezcla en cada caso, por las diferentes proporciones con que cada armónico entra en el sonido producido. Pero, también es posible hacer que una buena cuerda vibre en uno de esos armónicos en particular, para lo cual hay que tocarla con mucho cuidado. Los concertistas lo saben, y en algunas obras como los conciertos para violín y orquesta, usan este recurso de «armónicos». Así, la naturaleza, con su gran sabiduría y cuidado para hacer las cosas, produciría electrones, fotones, gravitones, haciendo vibrar su materia más elemental, esa única y versátil cuerda, en las diversas (infinitas) formas que la cuerda permite.

Una partícula ocupa un punto del espacio en todo momento. Así, su historia puede representarse mediante una línea en el espaciotiempo que se le conoce como «línea del mundo». Por su parte, una cuerda ocupa una línea en el espacio, en cada instante de tiempo. Por tanto, su historia en el espaciotiempo es una superficie bidimensional llamada la «hoja del mundo». Cualquier punto en una hoja del mundo puede ser descrito mediante dos números: uno especificando el tiempo y el otro la posición del punto sobre la cuerda. Por otra parte, la hoja del mundo es una cuerda abierta como una cinta; sus bordes representan los caminos a través del espaciotiempo (flecha roja) de los extremos o comas de la cuerda (figura 12.05.03.02). La hoja del mundo de una cuerda cerrada es un cilindro o tubo (figura 12.05.03.03); una rebanada transversal del tubo es un círculo, que representa la posición de la cuerda en un momento del tiempo.

No cabe duda que, de ser ciertas las TC’s, el cuello de botella queda bastante simplificado. Pasar de sesenta objetos elementales a una sola coma o circulito es un progreso notable. Entonces, ¿por qué seguir hablando de electrones, fotones, quarks, y las demás?

Que aparentemente las cosas se simplifican con las TC’s, no hay duda, pero desafortunadamente en física las cosas no siempre son como parecen. Para que una teoría sea adoptada como la mejor, debe pasar varias pruebas. No basta con que simplifique los esquemas y sea bella. La teoría de las cuerdas está –se puede decir– en pañales y ha venido mostrado distintas facetas permeables. Surgen problemas, y se la deja de lado; se solucionan los problemas y una avalancha de trabajos resucitan la esperanza. En sus menos de treinta años de vida, este vaivén ha ocurrido más de una vez.

Uno de los problemas que más afecta a la cuerda está ligado con su diminuto tamaño. Mientras más pequeño algo, más difícil de ver. Es una situación que se agudiza en la medida que se han ido corrigiendo sus permeabilidades. En sus versiones más recientes, que se llaman supercuerdas, son tan superpequeñas que las esperanzas de ubicarlas a través de un experimento son muy remotas. Sin experimentos no podemos comprobar sus predicciones ni saber si son correctas o no. Exagerando, es como una teoría que afirmara que los angelitos del cielo tienen alitas. ¿Quién la consideraría seriamente?

La propia base conceptual de la teoría comporta problemas. Uno de ellos, es el gran número de dimensiones que se usan para formularla. En algunos casos se habla de 26 o, en el mejor, de 10 dimensiones para una cuerdita: espacio (son 3), tiempo (1) y otras seis (o 22) más, que parecen estar enroscadas e invisibles para nosotros. Por qué aparecieron estas dimensiones adicionales a las cuatro que nos son familiares y por qué se atrofiaron en algún momento, no lo sabemos. También, la teoría tiene decenas de miles de alternativas aparentemente posibles que no sabemos si son reales, si corresponden a miles de posibles universos distintos, o si sólo hay una realmente posible. Algunas de estas versiones predicen la existencia de 496 fuerzones, partículas como el fotón, que transmiten la fuerza entre 16 diferentes tipos de carga como la carga eléctrica. Afirmaciones como éstas, no comprobables por la imposibilidad de hacer experimentos, plagan la teoría de cuerdas. Quienes alguna vez intentaron trabajar matemáticamente en las cuerdas, muchas veces deben haber pensado de que lo que estaban calculando más se asemejaba a juegos de ejercicios que la consecución de una base matemática teórica tras objetivo de dar un paso trascendental en el conocimiento de la naturaleza. Ahora, los que tienen puesta su fe en ella suelen afirmar que se trata de una teoría que se desfasó de la natural evolución de la física, que su hallazgo fue un accidente, y no existe aún el desarrollo matemático para formularla adecuadamente.

En las teorías de cuerdas, lo que anteriormente se consideraba partículas, se describe ahora como ondas viajando por las cuerdas, como las notas musicales que emiten las cuerdas vibrantes de un violín. La emisión o absorción de una partícula por otra corresponde a la división o reunión de cuerdas.

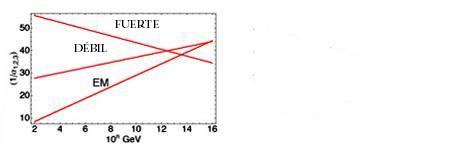

“Al principio se vio como un gran éxito, pero pronto esta “reunificación”, no tan exacta, empezó a dar fallos entre los físicos que trabajaban en las “grandes teorías unificadas”. Como puede verse en la gráfica que representa las intensidades de las fuerzas básicas respecto a la energía expresada en GeV (en la figura se representa en el eje horizontal los exponentes de las potencias de diez), las gráficas no llegan a coincidir en un punto como era de esperar aunque la “tendencia” si se apreciaba unificadora.”

La Teoría de cuerdas trata de incorparar la Gravedad a las otras tres fuerzas y completar asíel panorama actual de la Física de Partículas en el Modelo Estándar en el que sólo están incluídas estas tres interacciones de arriba, la Gravedad queda fuera por surgir infinitos no renormalizables que, desaparecen en la Teoría de supercuerdas de 26 dimensdiones de espacio tiempo para los Bosones y de 10 y 11 dimensiones de espacio tiempo para los Ferniones.

El trabajo que aquí hemos leido lo he obtenido de fuentes diversas y, como tantos otros, nos dice más o menos lo que todos. La realidad de la Teoría de supercuerdas está en que no podemos llegar a ese límite necesario de los 10-35 m, donde supuestamente, está instalada la cuerda, y, como llegar a esa distancia nos exige una energía de 1019 GeV con la que no podemos ni soñar. Seguirán, por mucho tiempo, las especulaciones y cada cual, tendrá su idea, su propia teoría, toda vez que, ninguna de ellas podrá ser verificadas y mientras eso sea así (que lo es), todas las teorías tendrán la posibilidad de ser refrendadas…algún día.

- ¿Dónde estarán las respuestas?

Sin embargo, una cosa es cierta, es la única teoría, la de supercuerdas, que nos da cierta garantía de que vamos por el buen camino, en su desarrollo aparecen indicios confirmados por los experimentos, como por ejemplo, la aparici´çon de una partícula de espín 2, el Gravitón que nos lleva a pensar que, en la teoría de supercuerdas está integrada una teoría Cuántica de la Gravedad que nos, podrá llevar, hasta esos primeros momentos del Big Bang que ahora quedan tan oscuros a la vista de los observadores y, de la misma manera, nos dejará entrar en la Singularidad de un Agujero Negro para poder ver (al fin) lo que allí pueda haber, qué clase de partículas o de materia se ha podido formar en un material tan extremadamente denso como el de la singularidad.

Habrá que tener paciencia con la Teoría de cuerdas y con el hallazgo tan esperado del Gravitón que nos confirmará, al fín, que la Gravedad como las demás interacciones, también está cuantizada y tiene su Bosón transmisor. De lo que no acabo de estar seguro es…del hecho en sí, de que podamos univer la Gravedad con la cuántica…¡son tan dispares! y habitan en reinos tan diferentes.

emilio silvera

Nov

1

La rotación de las partículas y otros temas de física

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (2)

Comments (2)

Momento angular de una partícula

Si hablamos de las partículas no podemos dejar a un lado el tema del movimiento rotatorio de las mismas. Usualmente se ve cómo la partícula gira sobre su eje, a semejanza de un trompo, o como la Tierra o el Sol, o nuestra galaxia o, si se me permite decirlo, como el propio universo. En 1.925, los físicos holandeses George Eugene Uhlenbeck y Samuel Abraham Goudsmit aludieron por primera vez a esa rotación de las partículas.

Movimiento de una carga puntual en un campo magnético.

Los campos magnéticos no realizan trabajo sobre las partículas y no modifican su energía cinética. Veamos la imagen. cabe notar en la imagen que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la partícula haciendo que se mueva en una órbita circular. La fuerza magnética proporciona la fuerza centrípeta necesaria para que la partícula adquiera la aceleración v2 /r del movimiento circular.

Los campos magnéticos no realizan trabajo sobre las partículas y no modifican su energía cinética. Veamos la imagen. cabe notar en la imagen que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la partícula haciendo que se mueva en una órbita circular. La fuerza magnética proporciona la fuerza centrípeta necesaria para que la partícula adquiera la aceleración v2 /r del movimiento circular.

Las partículas al girar, generan un minúsculo campo electromagnético; tales campos han sido objeto de medidas y exploraciones, principalmente por parte del físico alemán Otto Stern y el físico norteamericano Isaac Rabi, quienes recibieron los premios Nobel de Física en 1.943 y 1.944 respectivamente, por sus trabajos sobre dicho fenómeno.

Esas partículas (al igual que el protón, el neutrón y el electrón), que poseen espines que pueden medirse en números mitad, se consideran según un sistema de reglas elaboradas independientemente, en 1.926, por Fermi y Dirac; por ello, se las llama y conoce como estadísticas Fermi-dirac. Las partículas que obedecen a las mismas se denominan fermiones, por lo cual el protón, el electrón y el neutrón son todos fermiones.

Hay también partículas cuya rotación, al duplicarse, resulta igual a un número par. Para manipular sus energías hay otra serie de reglas, ideadas por Einstein y el físico indio S. N. Bose. Las partículas que se adaptan a la estadística Bose-Einstein son bosones, como por ejemplo la partícula alfa.

Las reglas de la mecánica cuántica tienen que ser aplicadas si queremos describir estadísticamente un sistema de partículas que obedece a reglas de esta teoría en vez de los de la mecánica clásica. En estadística cuántica, los estados de energía se considera que están cuantizados. La estadística de Bose-Einstein se aplica si cualquier número de partículas puede ocupar un estado cuántico dado. Dichas partículas (como dije antes) son bosones, que tienden a juntarse.

Los bosones tienen un momento angular nh/2π, donde n es 0 o un entero, y h es la constante de Planck. Para bosones idénticos, la función de ondas es siempre simétrica. Si sólo una partícula puede ocupar un estado cuántico, tenemos que aplicar la estadística Fermi-Dirac y las partículas (como también antes dije) son los fermiones que tienen momento angular (n + ½)h / 2π y cualquier función de ondas de fermiones idénticos es siempre antisimétrica. La relación entre el espín y la estadística de las partículas está demostrada por el teorema espín-estadística.

En un espacio de dos dimensiones es posible que haya partículas (o cuasipartículas) con estadística intermedia entre bosones y fermiones. Estas partículas se conocen con el nombre de aniones; para aniones idénticos, la función de ondas no es simétrica (un cambio de fase de +1) o antisimétrica (un cambio de fase de -1), sino que interpola continuamente entre +1 y -1. Los aniones pueden ser importantes en el análisis del efecto Hall cuántico fraccional y han sido sugeridos como un mecanismo para la superconductividad de alta temperatura.

Debido al principio de exclusión de Pauli, no es imposible que dos fermiones ocupen el mismo estado cuántico (al contrario de lo que ocurre con los bosones). La condensación Bose-Einstein es de importancia fundamental para explicar el fenómeno de la superfluidez. A temperaturas muy bajas (del orden de 2×10-7 K) se puede formar un condensado de Bose-Einstein, en el que varios miles de átomos dorman una única entidad (un superátomo). Este efecto ha sido observado con átomos de rubidio y litio. Como ha habréis podido suponer, la condensación Bose-Einstein es llamada así en honor al físico Satyendra Nath Bose (1.894 – 1.974) y a Albert Einstein. Así que, el principio de exclusión de Pauli tiene aplicación no sólo a los electrones, sino también a los fermiones; pero no a los bosones.

Un condensado de Bose-Einstein

Si nos fijamos en todo lo que estamos hablando aquí, es fácil comprender cómo forma un campo magnético la partícula cargada que gira, pero ya no resulta tan fácil saber por qué ha de hacer lo mismo un neutrón descargado. Lo cierto es que cuando un rayo de neutrones incide sobre un hierro magnetizado, no se comporta de la misma forma que lo haría si el hierro no estuviese magnetizado. El magnetismo del neutrón sigue siendo un misterio; los físicos sospechan que contiene cargas positivas y negativas equivalente a cero, aunque por alguna razón desconocida, logran crear un campo magnético cuando gira la partícula.

Particularmente creo que, si el neutrón tiene masa, si la masa es energía (E = mc2), y si la energía es electricidad y magnetismo (según Maxwell), el magnetismo del neutrón no es tan extraño, sino que es un aspecto de lo que en realidad es materia. La materia es la luz, la energía, el magnetismo, en definitiva, la fuerza que reina en el universo y que está presente de una u otra forma en todas partes (aunque no podamos verla).

Todo lo que rota crea un campo magnético

Sea como fuere, la rotación del neutrón nos da la respuesta a esas preguntas:

¿Qué es el antineutrón? Pues, simplemente, un neutrón cuyo movimiento rotatorio se ha invertido; su polo sur magnético, por decirlo así, está arriba y no abajo. En realidad, el protón y el antiprotón, el electrón y el positrón, muestran exactamente el mismo fenómeno de los polos invertidos.

Es indudable que las antipartículas pueden combinarse para formar la antimateria, de la misma forma que las partículas corrientes forman la materia ordinaria.

La primera demostración efectiva de antimateria se tuvo en Brookhaven en 1.965, donde fue bombardeado un blanco de berilio con 7 protones BeV y se produjeron combinaciones de antiprotones y antineutrones, o sea, un antideuterón. Desde entonces se ha producido el antihelio 3, y no cabe duda de que se podría crear otros antinúcleos más complicados aún si se abordara el problema con más interés.

Pero, ¿existe en realidad la antimateria? ¿Hay masas de antimateria en el universo? Si las hubiera, no revelarían su presencia a cierta distancia. Sus efectos gravitatorios y la luz que produjeran serían idénticos a los de la materia corriente. Sin embargo, cuando se encontrasen las masas de las distintas materias, deberían ser claramente perceptibles las reacciones masivas del aniquilamiento mutuo resultante del encuentro. Así pues, los astrónomos observan especulativamente las galaxias, para tratar de encontrar alguna actividad inusual que delate interacciones materia-antimateria.

No parece que dichas observaciones fuesen un éxito. ¿Es posible que el universo esté formado casi enteramente por materia, con muy poca o ninguna antimateria? Y si es así, ¿por qué? Dado que la materia y la antimateria son equivalente en todos los aspectos, excepto en su oposición electromagnética, cualquier fuerza que crease una originaría la otra, y el universo debería estar compuesto de iguales cantidades de la una y de la otra.

Este es el dilema. La teoría nos dice que debería haber allí antimateria, pero las observaciones lo niegan, no lo respaldan. ¿Es la observación la que falla? ¿Y qué ocurre con los núcleos de las galaxias activas, e incluso más aún, con los quásares? ¿Deberían ser estos fenómenos energéticos el resultado de una aniquilación materia-antimateria? ¡No creo! Ni siquiera ese aniquilamiento parece ser suficiente, y los astrónomos prefieren aceptar la noción de colapso gravitatorio y fenómenos de agujeros negros, como el único mecanismo conocido para producir la energía requerida.

Con esto de la antimateria me ocurre igual que con el hecho, algunas veces planteado, de la composición de la materia en lugares lejanos del universo. “Ha caído una nave extraterrestre y nuestros científicos han comprobado que está hecha de un material desconocido, casi indestructible”. Este comentario se ha podido oír en alguna película de ciencia ficción. Podría ser verdad (un material desconocido), sin embargo, no porque la nave esté construida por una materia distinta, sino porque la aleación es distinta y más avanzada a partir de los materiales conocidos del universo. En cualquier parte del universo, por muy lejana que pueda estar, rigen los mismos principios y las mismas fuerzas: la materia y la energía son las mismas en cualquier parte. Lo único que puede diferir es la forma en que se utilice, el tratamiento que se le pueda dar, y sobre todo, el poseer el conocimiento y la tecnología necesarios para poder obtener el máximo resultado de las propiedades que dicha materia encierra, porque, en última instancia, ¿es en verdad inerte la materia?

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún a años luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos, pero que tampoco sabemos, en realidad, a qué son debidas. Sí, sabemos ponerles etiquetas como la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio, y con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transuránicos.

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más importante de su ruptura, sobrepasando a la emisión de partículas alfa. ¡Parece que la materia está viva! Son muchas las cosas que desconocemos, y nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas.

El electrón y el positrón son notables por sus pequeñas masas (sólo 1/1.836 de la del protón, el neutrón, el antiprotón o el antineutrón), y por lo tanto, han sido denominados leptones (de la voz griega leptos, que dignifica “delgado”).

Aunque el electrón fue descubierto en 1.897 por el físico británico Joseph John Thomson (1.856 – 1.940), el problema de su estructura, si la hay, aún no está resuelto. Conocemos su masa y su carga negativa que responden a 9’1093897 (54) × 10-31 Kg la primera, y 1’60217733 (49) × 10-19 culombios la segunda, y también su radio clásico r0 igual a e2/(mc2) = 2’82 × 10-13 cm. No se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos masiva que el electrón (o positrón) y que lleve una carga eléctrica, sea la que fuese (sabemos cómo actúa y cómo medir sus propiedades, pero aún no sabemos qué es), que tenga asociada un mínimo de masa.

Lo cierto es que el electrón es una maravilla en sí mismo. El universo no sería como lo conocemos si el electrón fuese distinto a como es; bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí ahora.

Aquí, un electrón e desviado por el campo eléctrico de un núcleo atómico produce prenorradiación. El cambio de energía E2 − E1 determina la fecuencia f del fotón emitido. ¡No por pequeño se el insignificante!

Aquí, un electrón e desviado por el campo eléctrico de un núcleo atómico produce prenorradiación. El cambio de energía E2 − E1 determina la fecuencia f del fotón emitido. ¡No por pequeño se el insignificante!

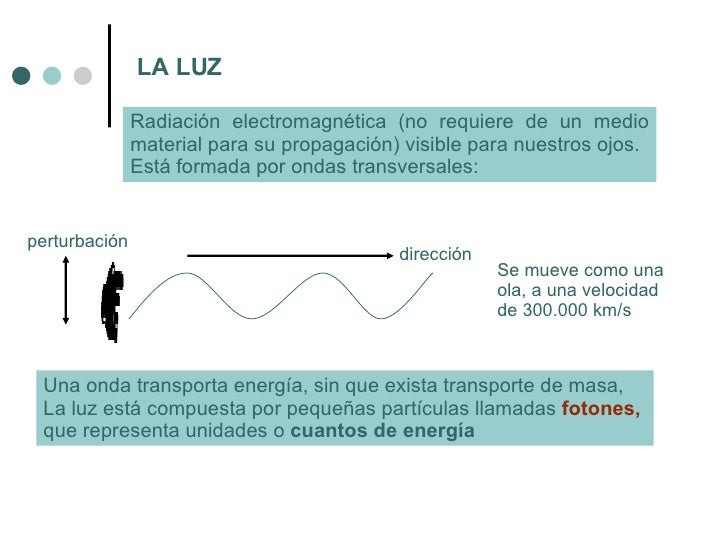

Recordémoslo, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. En realidad, existen partículas que no tiene asociada ninguna masa en absoluto, es decir, ninguna masa en reposo. Por ejemplo, las ondas de luz y otras formas de radiación electromagnética se comportan como partículas (Einstein en su efecto fotoeléctrico y De Broglie en la difracción de electrones). Esta manifestación en forma de partículas de lo que, de ordinario, concebimos como una onda, se denomina fotón, de la palabra griega que significa “luz”.

El fotón tiene una masa de 1, una carga eléctrica de 0, pero posee un espín de 1, por lo que es un bosón. ¿Cómo se puede definir lo que es el espín? Los fotones toman parte en las reacciones nucleares, pero el espín total de las partículas implicadas antes y después de la reacción deben permanecer inmutadas (conservación del espín). La única forma de que esto suceda en las reacciones nucleares que implican a los fotones radica en suponer que el fotón tiene un espín de 1. El fotón no se considera un leptón, puesto que este término se reserva para la familia formada por el electrón, el muón y la partícula tau, con sus correspondiente neutrinos: υe, υμ y υτ.

Existen razones teóricas para suponer que cuando las masas se aceleran (como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional), emiten energía en forma de ondas gravitaciones. Esas ondas pueden, así mismo, poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón.

La forma gravitatoria es mucho, mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con sólo 1/1039 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. El gravitón (aún sin descubrir) debe poseer, correspondientemente, menos energía que el fotón, y por tanto, ha de ser inimaginablemente difícil de detectar.

Parece que los tenemos a todos bien localizados pero…

Parece que los tenemos a todos bien localizados pero…

¿Dónde está el Gravitón?

Seguramente riéndose de nuestra ignorancia

Seguramente riéndose de nuestra ignorancia

De todos modos, el físico norteamericano Joseph Weber emprendió en 1.957 la formidable tarea de detectar el gravitón. Llegó a emplear un par de cilindros de aluminio de 153 cm de longitud y 66 de anchura, suspendidos de un cable en una cámara de vacío. Los gravitones (que serían detectados en forma de ondas) desplazarían levemente esos cilindros, y se empleó un sistema para detectar el desplazamiento que llegase a captar la cienbillonésima parte de un centímetro. Las débiles ondas de los gravitones, que proceden del espacio profundo, deberían chocar contra todo el planeta, y los cilindros separados por grandes distancias se verán afectados de forma simultánea. En 1.969, Weber anunció haber detectado los efectos de las ondas gravitacionales. Aquello produjo una enorme excitación, puesto que apoyaba una teoría particularmente importante (la teoría de Einstein de la relatividad general). Desgraciadamente, nunca se pudo comprobar mediante las pruebas realizadas por otros equipos de científicos que duplicaron el hallazgo de Weber.

En cualquier caso, no creo que a estas alturas alguien pueda dudar de la existencia de los gravitones, el bosón mediador de la fuerza gravitatoria. La masa del gravitón es 0, su carga es 0, y su espín es 2. Como el fotón, no tiene antipartícula; ellos mismos hacen las dos versiones.

emilio silvera

Oct

30

¿Debemos nuestra existencia a los Neutrinos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Publicado: El País

Con solo tres tipos de partículas diferentes: el electrón y los dos quarks que forman los protones y neutrones, tenemos los ladrillos necesarios para construir y describir toda la materia que nos rodea, desde las estrellas hasta los animales y plantas de la Tierra. Sin embargo, hay un cuarto tipo de partícula elemental con propiedades muy diferentes a las anteriores: el neutrino.

Su nombre viene del italiano “neutron bambino” y ya nos da idea de qué le distingue de las otras partículas elementales. Es neutro, sin carga eléctrica y con interacciones extremadamente débiles con el resto de la materia. También es increíblemente ligero. De hecho, la masa de los neutrinos es tan pequeña que no ha podido medirse directamente aún. Sólo sabemos que debe ser menor que una millonésima parte de la masa del electrón, la siguiente partícula más ligera que conocemos. Estas dos propiedades hacen que los neutrinos sean más de mil millones de veces más numerosos que todos los átomos del Universo pero que, al mismo tiempo, apenas podamos detectar su presencia.

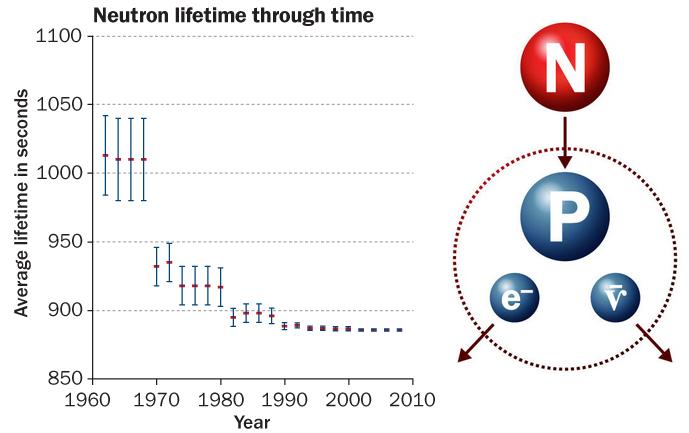

El premio Nobel de física 2015 ha sido concedido a Takaaki Kajita y Arthur McDonald por “el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que demuestran que los neutrinos tienen masa”.

Los neutrinos existen en tres “sabores” o especies que determinan sus interacciones con el resto de partículas. La “oscilación de neutrinos” es un fenómeno mediante el cual estos tres “sabores” de neutrino se transforman unos en otros simplemente en vuelo, “oscilando” entre los tres tipos. Los neutrinos, como el resto de las partículas en el contexto de la física cuántica, son descritos como ondas. Y como las ondas en el agua, se pueden superponer unas con otras, dando lugar a nuevas combinaciones. Pues bien, estos tres “sabores” de neutrinos corresponden a tres superposiciones diferentes de ondas.

Si estas ondas viajaran todas igual, simultáneamente, la superposición nunca cambiaría y no habría oscilaciones. Pero si los neutrinos asociados a estas ondas tienen masa, y sus masas son diferentes, cada onda se propaga con velocidad diferente y la superposición entre ellas, el “sabor”, cambia con el vuelo del neutrino. Por eso, la observación de la oscilación de los sabores de neutrinos implica que éstos deben tener masa, aunque sea tan pequeña que aún no la hemos podido determinar de forma directa.

El simple hecho de que estas partículas tengan masa nos obliga a replantear nuestro entendimiento de la física con la que explicamos y describimos la materia, que solo predecía neutrinos sin masa. Aunque el resto de partículas también son masivas, y con masas mucho mayores, el carácter especial de los neutrinos de nuevo podría esconder sorpresas. Por ejemplo, su carácter neutro, hace que la línea que distingue partículas de antipartículas, materia de antimateria, se desdibuje para los neutrinos.

Las antipartículas son partículas producidas en laboratorios y de forma natural en la atmósfera terrestre, idénticas en todo a su partícula asociada, excepto en su carga, que es opuesta. Así el positrón, la antipartícula del electrón, es idéntica a éste pero con carga positiva en vez de negativa.

Los neutrinos son más de mil millones de veces más numerosos que todos los átomos del Universo pero, al mismo tiempo, apenas podemos detectar su presencia

Aún es un misterio el por qué nuestro Universo está formado por materia si partículas y antipartículas se producen y destruyen juntas en la mayoría de procesos conocidos. En algún momento se debió crear un exceso de materia sobre antimateria para poder crear galaxias, estrellas, planetas y personas. Pero quizá los neutrinos tengan la respuesta. Al no tener carga, sería posible que, igual que los neutrinos oscilan entre “sabores”, su masa también permitiera a neutrinos oscilar en antineutrinos, rompiendo la barrera entre partículas y antipartículas y plantando la semilla del exceso de materia en el Universo al que, a la postre, debemos nuestra existencia. ¿Quizá un futuro premio Nobel nos de la respuesta?

Enrique Fernández es investigador Ramón y Cajal del departamento de Física Teórica de la UAM y miembro del Instituto de Física Teórica UAM-CSIC.

Totales: 85.703.334

Totales: 85.703.334 Conectados: 36

Conectados: 36