Queremos configurar el universo y hacemos mapas de las galaxias…

La cosmología, a pesar del paso del tiempo, continúa siendo una disciplina interesante, basada en la astronomía y la física. Tenemos la necesidad de saber cómo es nuestro mundo (el universo), incluso si esa visión es inexacta o incompleta. Los antiguos indúes, babilonios y mayas combinaron la ciencia con la religión y las estructuras sociales para completar la imagen. Pensar que nosotros, hacemos algo diferente es, engañarnos a nosotros mismos. Si la cosmología moderna parece ajena a la religión, esto es porque las hemos convertido en una auténtica religión secular. Ahora, el sitio de los dioses, es ocupado por el Universo mismo, la Naturaleza sabia que tratamos de comprender.

A diferencia de los físicos o los químicos que aceptan gustosos los desafíos de sus paradigmas, los comólogos modernos son lagashianos, es decir, defienden el modelo que ellos han elegido frente a cualquier prueba que vaya contra él. Como dijo el físico ruso Lev Landau: “Los cosmólogos caen a menudo en errores, pero nunca dudan”.

El mundo de la cosmología ortodoxa del big bang no soporta a los disidentes y, luego, hay muchos y la historia nos habla de ellos. Por poner un ejemplo, me referiré al conocido protegido de Hubble, Halton Arp, educado en Harvard y Caltech que nunca renunció al rigor intelectual de su mentor y, en consecuencia, sostenía que los corrimientos el rojo no demostraban necesariamente la existencia de un universo en expansión. Todos conocemos la calidad que como astrónomo tenía Arp y de sus renombrados descubrimientos que, en su día, llenaron las primeras portadas de toda la prensa.

Arp 147 es una pareja de galaxias en fuerte interacción localizada a unos 430 millones de años luz de la Tierra sobre la constelación de Cetus. La colisión entre ambos objetos, que una vez fueron una típica galaxia elíptica y una típica galaxia espiral, ha generado una onda expansiva de formación estelar intensa en lo que era la galaxia espiral, deformando este objeto de tal forma que tiene una estructura claramente anular.

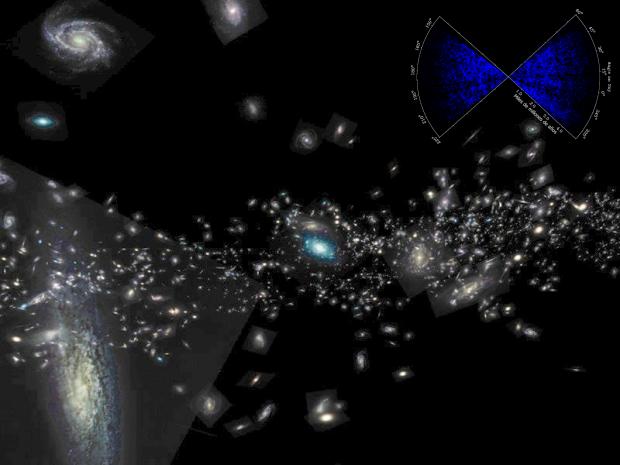

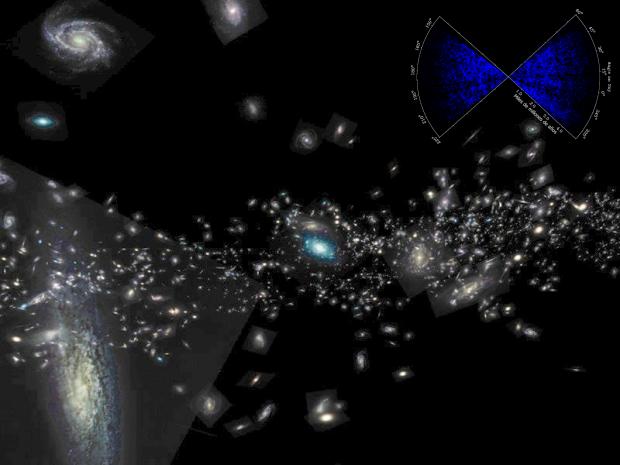

A veces, los objetos en el cielo que aparecen extraños o diferentes de lo normal, tienen una historia que contar que puede ser científicamente valioso. Esta fue la idea del catálogo de Halton Arp de Galaxias Peculiares que apareció en los años 1960. Uno de los raros objetos listados es Arp 261, que ha sido fotografiado con mayor detalle que nunca usando el instrumento FORS2 en el Telescopio Muy Grande de ESO. La imagen contiene varias sorpresas.

Arp 261 yace a 70 millones de luz de distancia en la constelación de Libra. Su caótica y muy inusual estructura es creada por la interacción de dos galaxias. Aunque las estrellas individuales es muy raro que colisionen en este evento, ya que están muy alejadas unas de otras, las enormes nubes de gas y polvo ciertamente chocan a gran velocidad, lo que provoca nuevos cúmulos de calientes estrellas. Las órbitas de las estrellas existentes son dramáticamente alteradas, creando los remolinos que se extienden en la superior izquierda e inferior derecha de la imagen. Ambas galaxias eran probablemente enanas, no muy distintas que las Nubes de Magallanes que orbitan nuestra galaxia.

Vienso esas imágenes de increíble misterio, toda vez que esconden historias que tenemos que deducir de sus configuraciones, nos hacen caer en la de que, en realidad, todas nuestras cosmologías, desde las cosmologías sumerias y maya hasta la de los “expertos” actuales, están limitadas por una falta de visión que conlleva una enorme carencia de conocimientos. El que sabe, tiene una panorámica visual de la mente mucho más amplia que el que no tiene los conocimientos y, digamosló fuerte y claro: ¡Aún no sabemos! Innegable es que vamos avanzando y mucho pero, de ahí a decir que conocemos lo que el Universo es… hay un enorme abismo que necesita del puente del conocimiento para poder pasar al otro lado.

En los lejanos confines del Universo, a casi 13 mil millones años luz de la Tierra, unas extrañas galaxias yacen escondidas. Envueltas en polvo y atenuadas por la enorme distancia, ni siquiera el Telescopio Espacial Hubble es capaz de reconocerlas. Tendremos que esperar a su sustituto el James Webb.

James Webb Space Telescope (JWST) artist’s conception (NASA). Sabiendo todo lo que nos ha traído el Hubble, esas imágenes que nos ejaron literalmente con la boca abierta por el asombro, ¿qué no podrá traernos este nuevo ingenio que supera en mucho al anterior? Su es en honor al segundo administrador de la NASA y, sus objetivos:

- Buscar la luz de las primeras estrellas y galaxias formadas tras el supuesto big bang

- Estudiar la formación y evolución de las galaxias

- Comprender mejor la formación de estrellas y planetas

- Estudiar los sistemas planetarios y los orígenes de la vida

En su obra Cosmos, Carl Sagan describe varios mitos antiguos de la creación, que son, según escribe este autor, “un tributo a la audacia humana”. Al tiempo que llama al big bang “nuestro mito científico moderno”, señala una diferencia crucial en el sentido de que “la ciencia se plantera así misma preguntas y podemos realizar experimentos y observaciones tratar de comprobar nuestras teorías”.

Sin embargo, lo que está claro es que Sagan, se sentía muy atraído por lacosmología cíclica hindú, en la cual Brahma, el gran dios creador, consigue que un universo llegue a existir el lo sueña

¿Qué univeros soñaría Brahma? ¿Sería como nuestro? ¿Tendrían vida?

Según el experto en religiones Mircea Eliade, durante cada día brahmánico, 4.320 millones de años para ser exactos, el universo sigue su curso. Pero, al comienzo del anochecer brahmánico, el dios se cansa de todo esto, bosteza y cae en un profundo sueño. El universo se desvanece, disolviendo los tres dominios materiales que son la Tierra, el Sol y los cielos, que contiene la Luna, los planetas y la estrella Polar. (Hay cuatro dominios superiores a éstos que no se destruyen en este ciclo). La noche va pasando; entonces Brahma empieza a soñar de y otro universo empieza a existir.

Este ciclo de creación y destrucción continúa eternamente, lo cual se pone de manifiesto en el dios hinfú Siva, señor de la danza que , que sostiene en su mano derecha el tambor que anuncia la creación del universo y en la mano izquierda la llama que. mil millones de años después, destruirá este universo. Hay que decir tambien que Brahma no es sino uno de los muchos dioses que también sueñan sus propios universos, es decir, ya por aquel entonces, se hablaba y creía en los multiversos.

Alrededor de todas aquellas configuraciones del Cosmos, como era de esperar, tenían muchos rituales y celebraciones. Cinco días después de terminar Sat Chandi Mahayajna, culto a la Energía Cósmica, empezará Yoga Poornima que es el culto a su contraparte, la Consciencia Cósmica, Shiva. Así, ambos eventos, cada uno único en su , rinden tributo a la figura materna y paterna del universo y crean un círculo completo de experiencia total. Al término de ambos eventos uno se siente saciado, completo y pleno.

Los 8.640 millones de años que constituyen el ciclo completo de un día y una noche en la vida de Brahma vienen a ser aproximadamente la mitad de la edad del Universo según los cálculos actuales. Los antiguos hindúes creían que cada día brahmánico duraba un kalpa, 4.320 millones de años, siendo 72.000 kalpas un siglo brahmánico, en total 311.040.000 millones de años. El hecho de que los hindúes fueran capaces de concebir el universo en miles de millones de años (en ves de hablar de los miles de millones que se solían barajar en las culturas y doctrinas religiosas primitivas occidentales) fue, según Sagan, “sin duda una casualidad”. luego es posible que fuera sólo cuestión de suerte. No obstante, la similitud entre la cosmolo´gia hindú y la cosmología actual no me parece a mí una casualidad, ahñi subyace un elevado conocimiento.

Es posible que, aquellas teorías que si las trasladamos a este tiempo, en alguinos casos no podríamos discernir si se trata de las ideas de entonces o, por el contrario son nuestras modernas ideas, con esos ciclos alternos de destrcucción y creación, pudieran estar conectados y fuertemente ligados a nuestra psique humana que, al fin y al cano, de alguna manera que no hemos podido llegar a entender, está, ciertamente, conectada con el universo del que forma parte. Claro que, debemos entender y saber extrapolar los mensajes de entonces y transplantarlos al aquí y , y, aquellos redobles del tambor de Siva que sugieren el inmenso impulso energético repentino, podría ser muy bien lo que provocó nuestrobig bang.

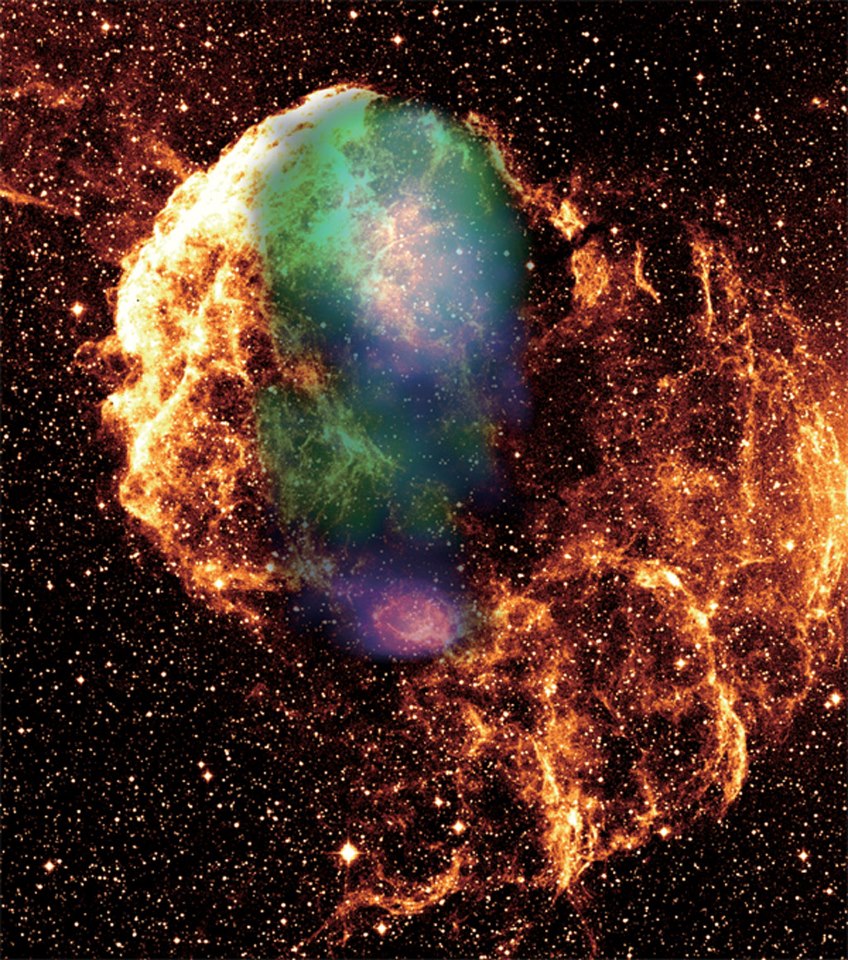

Recientemente, un prestigioso físico afirma haber hallado evidencias de un Universo anterior al nuestro, mediante la observación del fondo cósmico de microondas. Esto significaría que nuestro Universo no es único, sino que han existido otros universos con anterioridad, quizás un infinito. Es un ciclo que hasta ahora solo se creía teórico, sin ningún tipo de prueba que lo respalde. Ahora parece haberse encontrado la primera.

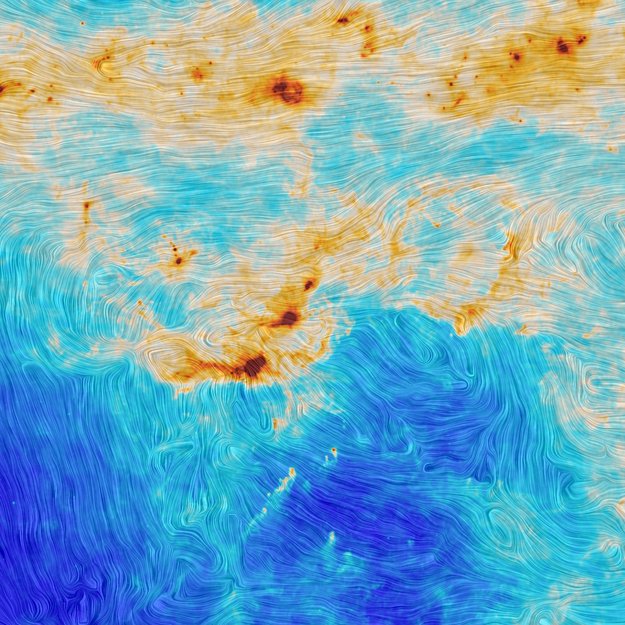

El descubrimiento son unos extraños patrones circulares que pueden encontrarse en la radiación de fondo de microondas del WMAP (Imagen arriba), según un artículo recientemente publicado en ArXiv.org, donde Penrose explica el fenómeno, tras analizar los extraídos de estas anomalías. Concluye que es una clara prueba de que el espacio y el tiempo existen mucho antes de nuestro Big Bang hace 13.700 millones de años, que provienen de anteriores universos que podríamos llamar “eones”, de un ciclo que se lleva repitiendo el infinito.

Nos podemos imaginar, en un largo viaje en el tiempo hacia tiempos pasados, todo lo que allí, en aquellas civilizaciones de pensaba acerca del Cosmos, las leyendas que se contaban para explicar los sucesos y con detalles, narrar lo que era el “mundo-universo” que ellos, en su ya inmensa imaginación, sibujaban de una forma muy similar a la nuestra (salvando las distancias), toda vez que, en lo esencial, muchas son las coincidencias de ayar y hoy. ¿Quiere eso decir que hemos adelantado muy poco? Todo lo contrario, hemos adelantado muchísimo para poder comprobar que, muchos de aquellos postulados de hace miles de años, eran ciertas y apuntaban en la correcta dirección.

emilio silvera

Totales: 83.666.435

Totales: 83.666.435 Conectados: 81

Conectados: 81 por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en

Clasificado en