May

23

¿Una hermana del Sol?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (0)

Comments (0)

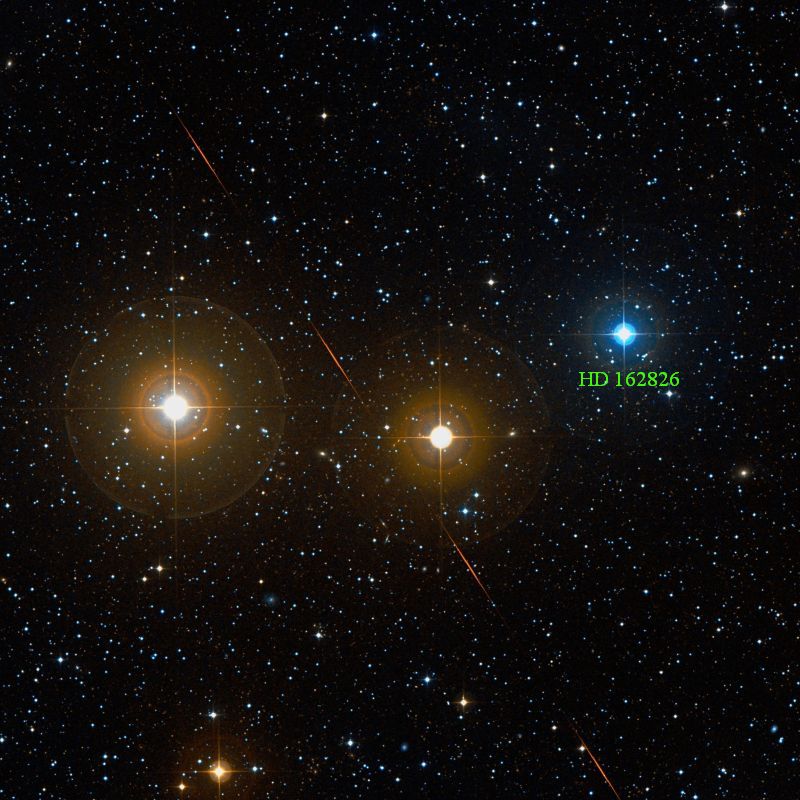

La noticia resulta sorprendente, toda vez que la estrella, situada a 110 años-luz del Sol, y catalogada HD 162826, después de ser estudiada muy a fondo por un equipo de expertos de EE. UU., parece ser y según todos los indicios, que surgió de la misma nube interestelar que el Sol. Situada en la Constelación de Hércules y con una masa de poco más del diez por ciento de la de nuestro astro rey, parece que podría tener planetas en órbita y que, posiblemente en alguno, incluso estuviera presente alguna forma de vida.

Nuestro Sol no se formó en solitario y, como hemos podido ver y comentar aquí de manera frecuente, las estrellas “nacen” en las grandes Nebulosas y, a partir de ahí, durante millones de años están sometidas a vaivénes producidos por el ritmo del Universo, la Gravedad y muchos otros factores que, productos de transiciones de fase y de la evolución normal en el movimiento de las galaxias, hacen posible que nada esté estático y que todo pueda cambiar su situación que, en miles de millones de años, podrá ser la que menos se pueda pensar.

Otro “Sol” hermano del nuestro podría estar suministrando luz y calor a planetas que, ¿quién sabe? podrían albergar la vida como en la Tierra. La noticia con origen en la Universidad de Texas decía:

“Astrónomos de la Universidad de Texas acaban de corroborar por primera vez, el descubrimiento de una estrella hermana a nuestro Sol. Una estrella formada al mismo tiempo que la nuestra y en la misma área galáctica. Hasta ahora no se había descubierto ninguna con esta particularidad, se encuentra ubicada en la actualidad en la Constelación de Hércules a 110 años luz de distancia, cerca de la estrella Vega y es un 15% más grande que el Sol. Ha sido denominada como : HD 162826. La investigación sigue abierta para ver si esta estrella dispone de planetas como en nuestro Sistema Solar.

Fuente : Universidad de Texas.”

Ahí la tenemos, tan ricamente instalada en la Constelación de Hércules y, posiblemente como nuestro Sol, ella tampoco sabe que tiene familia dispersa por ahí. Es lógico pensar que muchas fueron las “hermanas” del Sol en su “cuna de nacimiento”, sin embargo, como pasa en todas las familias, quién puede decir el destino de cada miembro que está supeditado a su destino.

De todas las maneras, aunque me hace algo de ilusión haber encontrado una hermanita para el Sol, tan solitario y aislado, no me acaba de convencer el ADN que dicen haber comprobado para definir el parentesco, toda vez que, estrellas con la misma composición del Sol… ¡las hay a millones! y, no creo que todas sean sus parientes cercanos.

En fin, por tratar de buscar lo que pasó, no perdemos nada y sí, podemos aprender mucho.

emilio silvera

May

11

¡¡Concierto en la Catedral de Huelva!!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (4)

Comments (4)

Irene Gómez y María Silvera

Que darán un bonito concierto de Músuca Antigüa en la Catedral de Huelva, el próximo día 20 a las 20 horas. Si puedes, no te lo pierdad, ya que, para que la vena sus paisanos, María viajará desde Londres para el evento y, junto con la otra profesora y amiga, Irene gómez (gaditana), regalarán a los asistentes su arte.

¡¡Acudan al magno suceso!!

Allí os espero.

Como es gratis total

Abr

22

La NASA nos habla de una estrella muy resistente

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (0)

Comments (0)

!Estrella Resistente Sobrevive a una Explosión Supernova!

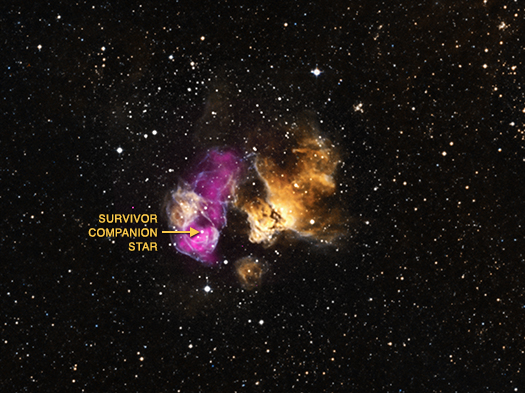

“20.03.14.- Cuando una estrella masiva se queda sin combustible, se colapsa y explota como una supernova. Aunque estas explosiones son extremadamente poderosas, es posible para una estrella compañera soportar la explosión. Un equipo de astrónomos utilizando el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y otros telescopios han encontrado pruebas de una de estas supervivientes.

Esta resistente estrella está en el campo de escombros de la explosión estelar – también llamado remanente de supernova – situado en una región HII llamada DEM L241. Una región HII (se pronuncia “H-dos”) se crea cuando la radiación de estrellas jóvenes y calientes se despoja de los electrones de los átomos de hidrógeno neutro (HI) para formar nubes de hidrógeno ionizado (HII). Esta región HII se encuentra en la Gran de Magallanes, una pequeña galaxia compañera de la Vía Láctea.

Región H II en la G. N. de Magallanes

Una nueva imagen compuesta de DEM L241 contiene del Chandra (púrpura) que describen el remanente de supernova. El remanente se mantiene caliente y por lo tanto, brillante en rayos X durante miles de años después de que ocurriese la explosión original. También se incluyen en esta imagen los datos ópticos de la Línea de Emisión de la de Magallanes (MCELS), tomados desde telescopios terrestres en Chile (amarillo y cian), que traza la emisión HII producida por DEM L241. También se incluyen los datos ópticos adicionales del Digitized Sky Survey (blanco), que muestra las estrellas en el campo.

Los últimos del Chandra revelaron la presencia de una fuente de rayos X puntual en el mismo lugar como una joven estrella masiva dentro del remanente de supernova de DEM L241.

|

| Imagen de la estrella resistente a la explosión supernova. Image Credit: NASA/Chandra |

Los astrónomos pueden mirar los detalles de los del Chandra para recoger pistas importantes sobre la naturaleza de la fuente de rayos X. Por ejemplo, cómo es el brillo de los rayos X, cómo cambian con el tiempo y la forma en que se distribuyen en todo el rango de energía que observa el Chandra.

En este caso, los sugieren que la fuente puntual es un componente de un sistema estelar binario. En un par tan celestial, una estrella de neutrones o un agujero negro (que se forma cuando la estrella se convierte en supernova) está en órbita con una estrella mucho más grande que nuestro Sol. A medida que orbitan entre sí, la densa estrella de neutrones o un agujero negro tira del material lejos de su estrella compañera a través del viento de partículas que fluye lejos de su superficie. Si se confirma este resultado, DEM L241 sería sólo el tercer binario que contiene una estrella masiva y una estrella de neutrones o un agujero negro encontrado como secuela de una supernova.

De remanentes de Supernovas, como el de la Nebulosa del Cangrejo, con sus filamentos de plasma, está lleno el Espacio Interestelar, en el que, periódicamente “muere” alguna estrella masiva eyectando a ese entonro sus capas exteriores para formar una Nebulosa. La estrella se contrae sobre sí misma y queda convertida en un objeto diferente en función de su masa.

Los de rayos X del Chandra también muestran que el interior del remanente de supernova es rico en oxígeno, neón y magnesio. Este enriquecimiento y la presencia de la estrella masiva implican que la estrella que explotó tenía una masa superior a 25 veces, o quizás hasta 40 veces, la del Sol. Observaciones ópticas con el telescopio de 1,9 metros del Observatorio Astronómico de Sudáfrica muestran que la velocidad de la estrella masiva está cambiando y que orbita alrededor de la estrella de neutrones o agujero negro con un período de decenas de días. Una medición detallada de la variación de la velocidad de la estrella compañera masiva debería proporcionar una prueba definitiva de si el binario contiene o no un agujero negro.

Ya existen pruebas indirectas de que otros remanentes de supernovas se formaron por el colapso de una estrella para formar un agujero negro. Sin embargo, si la estrella colapsada en DEM L241 resulta ser un agujero negro, esto proporcionaría la evidencia más fuerte hasta para un acontecimiento tan catastrófico.

¿Qué depara el futuro para este sistema? Si el último pensamiento es correcto, la estrella masiva superviviente será destruida en una explosión de supernova dentro de algunos millones de años a partir de . Cuando lo haga, es posible que se forme un sistema binario que contenga dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro, o incluso un sistema con dos agujeros negros.

Fuente: Noticias NASA

Abr

6

Noticia del Diario el Mundo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (3)

Comments (3)

A la caza de la materia oscura

En los años 40, la ciencia no era precisamente cosa de mujeres. En su primer acercamiento a la universidad, Vera Rubin tenía más que claro su interés por la astronomía. Sin embargo, el empleado de la oficina de admisiones le sugirió la idea de cambiar su vocación por algo relacionado con el estudio de las estrellas, pero, de alguna forma, más femenino… como la pintura. Rubin acabó estudiando Artes en el Vassar College de Nueva York. Pero no dio su brazo a torcer y terminó estudiando Física en Cornell con Richard Feynman, aunque no lo tuvo fácil. Como cuenta el físico teórico de Caltech Sean Carroll en su libro La partícula al final del Universo (Debate), cuando escribió a la Universidad de Princeton pidiendo el catálogo de estudios de doctorado se negaron a enviárselo señalando que el departamento de Astronomía no aceptaba mujeres como estudiantes de postgrado (algo que no cambió hasta el año 1975).

La perseverancia dio sus frutos y en 1978 Vera Rubin y su colega Kent Ford descubrieron algo inesperado que cambiaría la concepción del Cosmos. La Ley de la Gravedad dice que las estrellas deberían moverse a menor velocidad a medida que se alejan del centro de su galaxia, igual que los planetas más lejanos del Sistema Solar giran a menor velocidad que la Tierra alrededor del Sol. Cuanto más lejos del cuerpo que se orbita, menos intensa es la fuerza gravitatoria.

Sin embargo, Rubin y Ford observaron algo muy diferente: Las estrellas se mueven a la misma velocidad aunque se alejen del centro de la galaxia. Parecía imposible, pero no había otra explicación: las galaxias tenían que tener mucha más masa de la que podemos ver. Sin saberlo, habían demostrado la existencia de la materia oscura, uno de los grandes retos de la Astronomía y la Física actuales.

Hacia lo desconocido

No obstante, otros investigadores como Fritz Zwicky o Jan Oort ya habían demostrado por otras vías que en el Universo había muchas más energía de la que podemos ver con los telescopios. El Cosmos es mucho más que galaxias, planetas, estrellas y cuerpos celestes. Toda la materia ordinaria que conocemos, la que compone la Tierra, el Sol, todas las estrellas y constelaciones y a nosotros mismos supone apenas un 5% del Cosmos. El resto del Universo está formado por materia (25%) y energía (70%) oscuras. Pero a pesar de que lo oscuro supone el 95% del Universo y de que han transcurrido 35 años desde el descubrimiento de Rubin, la Física aún no puede explicar ni siquiera qué compone esta enigmática materia, y mucho menos qué hay detrás de la energía oscura.

«La materia oscura es un misterio, pero hay un consenso de que está formada por partículas», explica Carlos Muñoz, director del Instituto de Física Teórica (IFT) de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC y coordinador del Proyecto Multidark. «En la energía oscura, en cambio, no se sabe nada, no se sabe ni por donde empezar», asegura.

Tras el sonado hallazgo del bosón de Higgs en julio de 2012, la materia oscura se ha convertido en el nuevo El Dorado de la Física. La partícula predicha por el británico Peter Higgs era la última pieza que faltaba por encontrar del Modelo Estándar de la Física, el que explica las propiedades y el funcionamiento de la materia que nos rodea y que nos constituye. Lo que se abre ahora ante los físicos es la frontera de lo desconocido. Por ese motivo, bajo el paraguas del proyecto de excelencia Multidark que dirige Carlos Muñoz desde el año 2010, se acaba de celebrar en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de Valencia una reunión científica internacional para poner en común los últimos avances en la búsqueda de materia oscura.

Pero para entrar en esa nueva era hace falta una nueva Física, nuevas reglas del juego que hagan encajar las piezas del puzle de la materia oscura. Y, aunque no se sabe cuáles serán, sí hay varias teorías propuestas que podrían hacer funcionar esa nueva Física. «La más atractiva es la Supersimetría», dice Carlos Muñoz. Según este modelo, conocido entre los físicos como SUSY, cada partícula elemental del Modelo Estándar -quarks, electrones, bosones, neutrinos, etcétera- tendría un duplicado supersimétrico, pero con mucha más masa y con unas propiedades distintas, como que no emiten ni absorben luz o que no tienen carga eléctrica, porque en caso contrario, ya las habríamos encontrado.

Eso explicaría la enorme masa que detectaron Zwicky o Rubin y que aún no somos capaces de ver. Pero hay otros muchos modelos propuestos que habría que comprobar en caso de que alguna partícula oscura fuese finalmente detectada.

«Lo que nos interesa es saber de qué está hecho lo que no podemos ver del Universo», afirma David G. Cerdeño, investigador del IFT de Madrid, durante su conferencia titulada Los cazadores de materia oscura. «Como no podemos encontrar estas partículas directamente ya que no son visibles y sus interacciones son muy débiles, buscamos las huellas que deja», dice Cerdeño.

Huellas sobre la nieve

La metáfora perfecta es el final de la adaptación al cine de James Whale de la novela de H. G. Wells El hombre invisible, cuando el atormentado e invisible protagonista deja sus pisadas sobre la nieve. «No podemos ver ni detectar estas partículas de ningún modo, a no ser que atraviesen un campo de nieve, como en la película», explica Cerdeño.

Los físicos experimentales han sido capaces en los últimos años de diseñar un buen número de experimentos que hagan las veces de nieve sobre la que podría pisar una partícula oscura y ser detectada.

De forma sintética, hay tres vías para cazar estas partículas. Mediante métodos directos en los que un material es capaz de detectar el choque de una partícula oscura contra el núcleo de un átomo de ese material; de forma indirecta localizando los neutrinos o rayos gamma que se producen cuando una de estas partículas se aniquila o produciéndolas en un acelerador de partículas, como el LHC (de hecho, el aumento de energía que está sufriendo para pasar de 8GeV a 14GeV está enfocado a producir partículas más pesadas, como las que se piensa que tiene la materia oscura).

Desde hace años, se trata de dar caza a la materia oscura desde satélites como el Fermi -dedicado a analizar rayos gamma- o desde laboratorios subterráneos o excavados en el hielo, como el IceCube de la Antártida o el de Gran Sasso (Italia), tristemente conocido por los resultados que resultaron erróneos sobre neutrinos que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Pero en el campo de la materia oscura, de las decenas de experimentos que se llevan años realizando, sólo uno asegura haber encontrado este tipo de partículas, y fue precisamente el experimento Dama-Libra, llevado a cabo en Gran Sasso.

Desde entonces, muchos grupos científicos persiguen el sueño de encontrar esas mismas partículas y corroborar así los resultados obtenidos en Italia. Pero nadie lo ha logrado aún. Aldo Morselli es uno de los científicos principales del telescopio espacial Fermi que está tratando de confirmar los resultados de Dama-Libra. «Estamos en niveles de confianza de 2 o 3 sigma, si llegamos a cinco sigma podremos decir que hemos encontrado materia oscura», adelanta Morselli. «Esperamos poder tener más resultados en medio año, pero si tuviera que apostar mi dinero sobre cuándo se encontrarán partículas de materia oscura diría que se logrará en el próximo año», asegura.

Los cazadores de materia oscura no sólo ocupan laboratorios fuera de nuestras fronteras. En España, hay desde hace años instalaciones punteras a nivel mundial para la búsqueda de lo desconocido en el Cosmos. La materia oscura tiene interacciones muy débiles, así que el efecto que provoca en los núcleos de los detectores es pequeño y éstos tienen que ser muy sensibles.

Además, para evitar las interferencias del fondo de radiación cósmica -descubierta por casualidad por Penzias y Wilson en los Laboratorios Bell en 1965- y que nos llega como una reliquia del Big Bang, estos laboratorios se tienen que proteger bajo montañas de roca, excavadas en el hielo o en el fondo del mar. Por esa razón, quizá los dos mejores exponentes en España estén en un túnel ferroviario en Canfranc (Pirineos) a 850 metros de profundidad bajo el monte Tobazo –Laboratorio Subterráneo de Canfranc, dirigido desde la Universidad de Zaragoza- y bajo las aguas del Mediterráneo, como el proyecto Antares de detección de neutrinos desarrollado por el IFIC.

A pesar de los esfuerzos internacionales por esclarecer la porción oscura de la materia, aún ni siquiera se alcanzan a vislumbrar sus posibles aplicaciones prácticas. «Nadie tiene ni idea de para qué puede servir la materia oscura si se llega a encontrar», admite Carlos Muñoz. «Pero Faraday y Maxwell, cuando descubrieron la electricidad, tampoco sabían para qué se podía utilizar lo que estaban construyendo y era nada menos que el mundo moderno».

En todo caso, el momento de buscar la practicidad de un avance semejante aún parece muy lejano. Para Quaisar Shafi, físico teórico del experimento BICEP 2 que confirmó recientemente la teoría de la inflación cósmica y, por tanto, la del Big Bang, queda un trabajo enorme de búsqueda y de contraste con las diferentes teorías sobre la materia oscura. Aún así, para él estamos viviendo un momento apasionante para la historia de la Física.

«Si se encuentra materia oscura, pero no encaja con ninguna teoría de las que hay sobre la mesa, sería muy interesante para los físicos teóricos, se abriría una nueva era de la Física. En ese momento, sí que necesitaríamos un nuevo Einstein», asegura Shafi exaltado. Quizá en este nuevo siglo, el nuevo Einstein podría ser una mujer.

Abr

2

¡¡Noticias que merecen la pena leer!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (1)

Comments (1)

Ciencia

¡Una niña rusa inventa una nave para llegar a otros planetas mucho más rápido!

En la nave podrían viajar 500 personas y se utilizaría el hidrógeno existente en el ambiente interestelar como combustible

Ekaterina Trúsheva, una niña rusa de 13 años, se preocupó tanto cuando averiguó que los días de un planeta Tierra habitable estaban contados que decidió inventar una nave para poder explorar el espacio, otros sistemas y planetas y salvar a la Humanidad. El viaje, por ejemplo, hacia Alpha Centauri —el sistema estelar más cercano al nuestro, dentro de nuestra galaxia—, duraría tan sólo 42 años cuando hasta ahora las naves espaciales existentes necesitarían 50.000 años para hacerlo.

La nave, a la que Trúsheva ha bautizado como «Tierra», tendría una capacidad para 500 personas, los alimentos serían sintetizados o cultivados a bordo y no le haría falta incluir ninguna ninguna fuente de energía, ya que captaría mediante un embudo magnético el hidrógeno que se encuentra en el ambiente interestelar. De esta manera, se reduce la masa y se aumenta la velocidad del .

El proyecto, que ha sido elegido por el director del Instituto Internacional de Educación Espacial de Alemania, Ralf Heckel, para con su equipo en la competición de construción de astromóviles para la exploración humana de la NASA, sería construido en la órbita terrestre.

El hidrógeno sería comprimido y calentado por reacción termonuclear. Un propulsor de uniflujo termonuclear y un propulsor de uniflujo fotónico completarían la nave. De esta forma, se conseguiría la propulsión y velocidad necesaria.

Además, según defiende la menor, su construcción no sería demasiado costosa y se podía incluso financiar gracias a los turistas que quisieran viajar a bordo de la nave.

Totales: 83.444.679

Totales: 83.444.679 Conectados: 65

Conectados: 65