Nov

22

¡El Universo! Y nosotros, su parte que piensa.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Civilizaciones antiguas ~

Clasificado en Civilizaciones antiguas ~

Comments (0)

Comments (0)

Y esta nuestra vida, libre de frecuentación pública,

Halla lenguas en los árboles, libros en los arroyos que fluyen,

Sermones en las piedras y bien en todas partes.

Shakespeare

Por aquel entonces, predominaba en la antigua Grecia una concepción del Tiempo que era cíclica, y tan cerrada como las esferas cristalinas en las que Aristóteles aprisionaba el espacio cósmico. Platón, Aristóteles, Pitágoras que crearon escuela junto a una pléyade de seguidores, todos ellos, soteníam la idea, heredada de una antigua creencia caldea, de que la historia del universo consistía en una serie de “grandes años”, cada uno de los cuales era un ciclo de duración no especificada que finalizaba cuando todos los planetas estaban en conjunción, provocando una catástrofe de cuyas cenizas comenzaba el ciclo siguiente. Se pensaba que este proceso tenía lugar desde siempre. Según el razonamiento de Aristóteles, con una lógica tan circular como los movimientos de las estrellas, sería paradójico pensar que el tiempo ha tenido un comienzo en el tiempo, de modo que los cielos cósmicos deben producirse eternamente.

La concepción cíclica del Tiempo no carecía de encantos. Expresaba un hastío del mundo y un elegante fatalismo del género que a menudo atrae a las personas con inclinaciones filosóficas, un tinte conservado en forma indeleble por el historiador islámico Ahmad ibn ‘Abd al-Ghaffar, al-Kazwini al-Ghifari, quien relató la parábola del eterno retorno.

El mito del eterno retorno: la Regeneración del Tiempo

Tomado literalmente, el tiempo cíclico hasta sugiere una especie de inmortalidad. Como Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, decía a sus propios discípulos: “Si creéis a los pitagóricos, todo retornorá con el tiempo en el mismo orden numérico, y yo conversaré con vosotros con el bastón en la mano y vosotros os sentaréis como estáis sentados ahora, y lo mismo sucederá con toda otra cosa”. Por estas o por otras razones, el tiempo cíclico aún es popular hoy, y muchos cosmólogos defienden modelos del “universo oscilante” en los que se supone que la expansión del universo en algún momento se detendrá y será seguida por un colapso cósmico en los fuegos purificadores del siguiente bis bang.

Según Penrose (físico teórico de la Universidad de Oxford), el Big Bang no fue el inicio del tiempo y el espacio, sino uno de tantos inicios, pero de fases o etapas dentro de un universo mucho más viejo, y en el que cada Big Bang marca el inicio de un nuevo eón en su historia. Es tanto como decir que los 13.700 millones de años de nuestro tiempo, en los que han surgido estrellas, planetas y la vida; son una pequeña fracción de la vasta historia del universo.

Por supuesto, semejante afirmación viniendo de un físico tan prestigioso, ha de estar respaldada por algún tipo de observación empírica, y en este caso, se basa en los resultados obtenidos de la sonda WMAP de la NASA por el físico Vahe Gurzadyan del Instituto de Física Yerevan en Armenia, quien analizó datos de microondas de siete años procedentes de la sonda, así como datos del experimento de globO BoomeranG de la Antártida.

Claro que, todas estas ideas de un Tiempo repetitivo y eterno en su “morir” y “renacer”, a mí me produce la sensación de una excusa que se produce por la inmensa ignorancia que, del universo tenemos. Fijémonos en que, los pueblos antiguos desde los hindúes, sumerios, babilonios, griegos y mayas, todos ellos, tenían esa idea cosmológica del tiempo cíclico. Pero, pese a todos sus aspectos de aventura cósmica, esa vieja doctrina de la historia infinita y cíclica tenía el pernicioso efecto de tender a desalentar los intentos de sondear la genuina extensión del pasado. Si la historia cósmica consistía en una serie interminable de repeticiones interrumpidas por destrucciones universales, entonces era imposible determinar cual era realmente la edad total del universo.

Un pasado cíclico infinito es por definición inconmensurable, es un “tiempo fuera de la mente”, como solía decir Alejandro Magno. El Tiempo Cíclico tampoco dejaba mucho espacio para el concepto de evolución. La fructífera idea de que pueda haber innovaciones genuínas en el mundo.

Todo, con el paso del Tiempo, se distorsiona y deteriora

Los griegos sabían que el mundo cambia y que algunos de sus cambios son graduales. Al vivir como vivían, con el mar a sus pies y las montañas a sus espaldas, se daban cuenta de que las olas erosionan la tierra y estaban familiarizados con el extraño hecho de que conchas y fósiles de animales marinos pueden encontrarse en cimas montañosas muy por encima del nivel del mar. Al menos dos de los hallazgos esenciales de la ciencia moderna de la geología -que pueden formarse montañas a partir de lo que fue antaño un lecho marino, y que pueden sufrir la erosión del viento y del agua- ya eran mencionados en épocas tan tempranas como el siglo VI a. C. por Tales de Mileto y Jenófanes de Colofón. Pero tendían a considerar estas transformaciones como meros detalles, limitados al ciclo corriente de un cosmos que era, a la larga, eterno e inmutable. “Hay necesariamente algún cambio en el mundo como un todo -escribió Aristóteles-, pero no en el sentido de que nazca o perezca, pues el universo es permanente.”

Para que la Ciencia enpezace a estimar la antigüedad de la Tierra y del universo -situar el lugar de la Humanidad en las profundidades del pasado, lo mismo que establecer nuestra situación en el espacio cósmico-, primero era necesario romper con el círculo cerrado del tiempo cíclico y reemplazarlo por un tiempo lineal que, aunque largo, tuviese un comienzo definible y una duración finita. Curiosamente, este paso fue iniciado por un suceso que, en la mayoría de los otros aspectos, fue una calamidad para el progreso de la investigación empírica: el ascenso del modelo cristiano del universo.

Inicialmente, la cosmología cristiana disminuyó el alcance de la historia cósmica, asó como contrajo las dimensiones espaciales del universo empíricamente accesible. La grandiosa e impersonal extensión de los ciclos temporales griegos e islámicos fue reemplazada por una concepción abreviada y anecdótica del pasado, en la que los asuntos de los hombres y de Dios tenían más importancia que las acciones no humanas del agua sobre la piedra. Si para Aristóteles la historia era como el girar de una gigantesca rueda, para los cristianos era como una obra de teatro, con un comienzo y un final definidos, con sucesos únicos y singulares, como el nacimiento de Jesús o la entrega de la Ley a Moisés.

Los cristianos calculaban la edad del mundo consultando las cronologías bíblicas de los nacimientos y muertes de los seres humanos, agregando los “engendrados”, como decían ellos. este fue el método de Eusebio, que presidió el Concilio de Nicea convocado por el Emperador Constantino en 325 d. C. para definir la doctrina cristiana, y quien estableció que habían pasado 3.184 años entre Adán y Abrahan; de san Agustín de Hipona, que calculó la fecha de la creación en alrededor del 5500 a. C.; de Kepler, que la fechó en 3993 a.C.; y de Newton, que llegó a una fecha sólo cinco años anterior a la de Kepler. Su apoteosis llegó en el siglo XVII, cuando James Ussher, obispo de Armagh, Irlanda, llegó a la conclusión de que el “comienzo del tiempo… se produjo al comienzo de la noche que precedió al día 23 de octubre del año… 4004 a. C.”

La espuria exactitud de Ussher le ha convertido en el blanco de las burlas de muchos eruditos modernos, pero, a pesar de todos sus absurdos, su enfoque -y, más en general, el enfoque cristiano de la historiografía-hizo más para estimular la investigación científica del pasado que el altanero pesimismo de los griegos. Al fifundir la idea de que el universo tuvo un comienzo en el tiempo y que, por lo tanto, la edad de la Tierra era finita y medible, los cronólogos cristianos montaron sin saberlo el escenario para la época de estudio científico de la cronología que siguió.

La diferencia, desde luego, era que los científicos no estudiaban las Escrituras, sino las piedras. Así fue como el naturalista George Louis Leclere expresó el credo de los geólogos en 1778:

Así como en la historia civil consultamos documentos, estudiamos medallones y desciframos antiguas inscripciones, a fin de establecer las épocas de las revoluciones humanas y fijar las fechas de los sucesos morales, así también en la historia natural debemos excavar los archivos del mundo, extraer antiguas reliquias de las entrañas de la tierra [y] reunir sus fragmentos…Este es el único modo de fijar ciertos puntos en la inmensidad del espacio, y de colocar una serie de señales en el camino eterno del tiempo.

Bueno, hemos dado una vuelta por las ideas del pasado y de épocas antiguas en las que, los humanos, confunduidos (como siempre), trataban de fijar el modelo del mundo, del Universo. Ahora, mirando hacia atrás en el tiempo, con la perspectiva que nos otorga algunos miles de años de estudio e investigación, nos damos cuenta de que, la mayor parte de nuestra historia, está escrita basada en la imaginación y, los hechos reales, van llegando a nuestra comprensión muy poco a poco para conocer, esa realidad, que incansables perseguimos.

Para terminar, os recomendaré que nunca dejéis de lado la lectura:

¿Qué duda nos puede caber?

¿Acaso no es un libro el mejor compañero de viaje?

No molesta, te distrae y te enseña.

Si alguna vez viajas,

Recuerda esta reseña.

emilio silvera

Nov

21

Los complejos caminos de eso que llamamos vida.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Mente - Filosofía ~

Clasificado en La Mente - Filosofía ~

Comments (3)

Comments (3)

¿Qué es lo que nos apartó tan decisivamente de todas las otras especies con las que compartimos el planeta? ¿En qué momento de nuestra historia evolutiva aparecieron las diferencias que nos separaron de los demás criaturas? ¿La denominada “mente” (o mundo mental) es algo específico de los humanos o se trata de un rasgo general de la psicología animal? ¿Por qué surgió el lenguaje? ¿Qué es eso que llamamos cultura, y que muchos consideran el sello de la Humanidad? ¿Somos la única especie que puede presumir de ella? Y quizás la pregunta más crucial de todas: ¿por qué estas diferencias nos escogieron a nosotros y no a otras especies?

Son preguntas que, a veces, no sabemos contestar y, sin embargo, sabemos que alma-mente y cuerpo, conforman un conjunto armonioso que hacen de nosotros seres únicos en el Universo.

Tenemos unos sensores que nos permiten sentir emociones como la tristeza, la ternura, el amor o la alegría. Nos elevamos y somos mejores a través de la música o la lectura de unos versos. Igualmente podemos llegar al misticismo del pensamiento divino, o incluso profundizar en los conceptos filosóficos de las cosas hasta rozar la metafísica.

La música es el lenguaje de las emociones, pero ¿qué es el amor? ¿Quién no ha sentido alguna vez ese nudo en el estómago y perdido las ganas de comer? ¿Quién no ha sentido alguna vez ese sufrimiento profundo de estar alejado del ser amado y el inmenso gozo de estar junto a ella/él?

Al igual que todo lo grande está hecho de cosas pequeñas, lo que entendemos por felicidad esta compuesto de efímeros momentos en los que ocurren cosas sencillas que, la mayoría de las veces, ni sabemos apreciar.

Nov

21

¿Convertir energía en materia?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Energía = Materia ~

Clasificado en Energía = Materia ~

Comments (1)

Comments (1)

Sí, sería posible convertir energía en materia, pero hacerlo en grandes cantidades resulta poco práctico. Veamos por qué. Según la teoría de Einstein, tenemos que E = mc2, donde E representa la energía, medida en ergios, m representa la masa, medida en gramos, y c es la velocidad de la luz en centímetros por segundo. La luz se propaga en el vacío a una velocidad aproximada a los 30.000 millones (3×1010) de centímetros por segundo. La cantidad c2 representa el producto c×c, es decir: 3×1010 × 3×1010, ó 9×1020. Por tanto, c2 es igual a 900.000.000.000.000.000.000. Así pues, una masa de un gramo puede convertirse, en teoría, en 9×1020 ergios de energía.

Convertir la energía en materia requiere el poceso contrario al de converti la masa en energía, y, desde luego, se necesitaría una inmensa cantidad de energía para conseguir algo de masa. Fijémonos en que un fotón gamma, por ejemplo, aún siendo muy energético, sólo daría lugar a un electrón y un positrón (siendo la masa de ambos ridícula).

El ergio es una unida muy pequeña de energía que equivale a: “Unidad de trabajo o energía utilizado en el sistema c.g.s y actúa definida como trabajo realizado por una fuerza de 1 dina cuando actúa a lo largo de una distancia de 1 cm: 1 ergio = 10-7 julios”. La kilocaloría, de nombre quizá mucho más conocido, es igual a unos 42.000 millones de ergios. Un gramo de materia convertido en energía daría 2’2×1010 (22 millones) de kilocalorías. Una persona puede sobrevivir cómodamente con 2.500 kilocalorías al día, obtenidas de los alimentos ingeridos. Con la energía que representa un solo gramo de materia tendríamos reservas para unos 24.110 años, que no es poco para la vida de un hombre.

O digámoslo de otro modo: si fuese posible convertir en energía eléctrica la energía representada por un solo gramo de materia, bastaría para tener luciendo continuamente una bombilla de 100 vatios durante unos 28.200 años.

Claro que una cosa es convertir la masa en energía y otra muy distinta hacer lo contrario, pero ¿ sería posible convertir energía en materia? Bueno, ya antes hemos dado la respuesta: Sí, pero a costa de un gasto ingente de energía que haría el poceso demasiado costoso y poco rentable. Fijémonos en estos ejemplos:

La energía que representa un solo gramo de materia equivale a la que se obtendría de quemar unos 32 millones de litros de gasolina. Nada tiene de extraño, por tanto, que las bombas nucleares, donde se convierten en energías cantidades apreciables de materia, desaten tanta destrucción.

La conversión opera en ambos sentidos. La materia se puede convertir en energía y la energía en materia. Esto último puede hacerse en cualquier momento en el laboratorio, donde continuamente convierten partículas energéticas (como fotones de rayos gamma) en 1 electrón y 1 positrón sin ninguna dificultad. Con ello se invierte el proceso, convirtiéndose la energía en materia.

De momento, no hemos podido conseguir gran cosa para fines pacíficos en lo que a las reacciones nucleares se refiere. Si acaso la energía de fisión de las Centrales nucleares que, en realidad, no es muy aconsejable, y, por otro lado, con fines armamentísticos con las bombas atómicas y de otro tipo que utilizan la fusión.

Pero estamos hablando de una transformación de ínfimas cantidades de masa casi despreciable. ¿Pero podremos utilizar el mismo principio para conseguir cantidades mayores de materia a partir de energía?

Bueno, si un gramo de materia puede convertirse en una cantidad de energía igual a la que produce la combustión de 32 millones de litros de gasolina, entonces hará falta toda esa energía para fabricar un solo gramo de materia, lo que nos lleva al convencimiento de que no sería muy rentable invertir el proceso.

Fuente: Isaac Asimov

Nov

20

Todo cambia, la verdadera medida de las cosas, llegar a comprender.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La justa medida ~

Clasificado en La justa medida ~

Comments (1)

Comments (1)

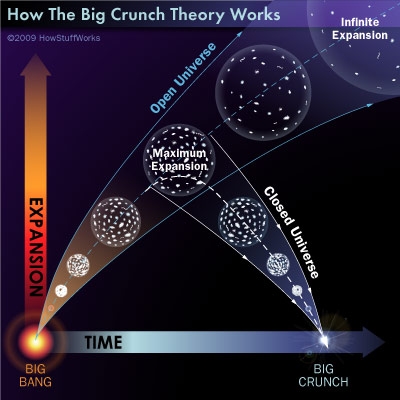

En otras ocasiones hemos presentado aquí trabajos yque, entre los temas que fueron tratados, entraba el Universo estacionario y también la posibilidad de un final con la presencia del Big Crunch, lo cual, según todos los datos de la cosmología moderna, no será posible dado que, el Universo euclideo y la Densidad Crítica que se observa no sería suficiente para producir tal final. Por el contrario, la dinámica observada de expansión es cada vez más acelerada y, aunque algunos hablan de la “materia oscura”, en realidad no sabemos a qué se puede deber tal expansión pero, lo cierto es que no habrá colapso final y sí, en cambio, una expansión ilimitada que nos llevará hacia un “enfriamiento térmico” que llegará a alcanzar un máximo de entropía dS = dQ/T, así habrá una gran parte de la energía del Universo que no podrá producir trabajo. Sin embargo, es curioso que siendo eso lo que se deduce de los datos que tenemos, cuando miramos lo que predicen las nuevas teorías basadas en las cuerdas y la mecánica cuántica nos indica que tal escenario es poco creíble.

Todo parece indicar que nada podrá impedir que en las galaxias se sigan produciendo explosiones supernovas que formaran hermosas Nebulosas de las que nacerán nuevas estrellas, toda vez que las galaxias, quedarán aisladas y detendrán su expansiòn y tal hecho, no parece que pueda incidir en la mecánica galáctica de formación de nuevas estrellas. Así, las estrellas más masivas devolveran parte de la materia que las conforma al medio interestelar y la gravedad y la radiación se encargarán de que nuevos ciclos se sigan produciendo. Y, las estrellas menos masivas, como nuestro Sol y otras seguirán sus vidas durante miles de millones de años y, si tiene planetas en su entorno, ¿quién sabe si estando en la zona habitable no podrá hacer surgir alguna clase de vida? Claro que, el proceso de la dinámica del universo es llegar al frío absoluta de los -273 ºC y, en ese momento, las masas de las estrellas quedarían bloqueadas, los átomos presentes en las Nebulosas perderían su dinámica y nada, en nuestro Universo, tendría movimiento ni energía para crear trabajo, la Entropía sería la dueña y señora de todo y una última estrella habría nacido para quedar colapsada sin poder cumplir su misión de transmutar elementos.

Pero no pocas de todas estas conclusiones son conjeturas que se hacen conforme a los datos observados que llevan a esas consecuencias. En otros panoramas se podría contemplar como en el futuro, las estrellas escaparían lentamente de las galaxias y según algunos cálculos el 90% de la masa estelar de una galaxia habría huído al espacio en unos 10^19 años. El 10% restante habría sido engullido por agujeros negros supermasivos centrales. El mismo mecanismo haría que los planetas escaparan de su soles y vagaran por el espacio como planetas errantes hasta perderse en el espacio profundo y, los que no lo hagan caeran hacia el centro de sus soles en unos 0^20 años.

Un último estudio ha indicado que el Universo es curvo, no plano como se creía y tan resultado, aunque tendrá que ser verificado, es importante para saber el final que realmente espera a nuestro Universo en ese futuro muy lejano en el que, no sabemos siquiera si nuestra especie andará aún por aquí.

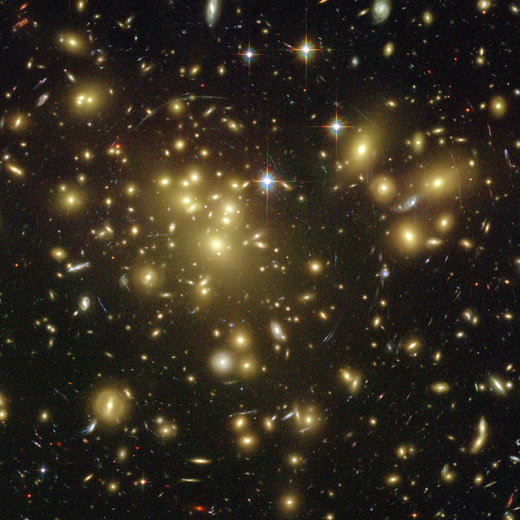

Esa imagen de arriba no sería repetida y las galaxias, los cúmulos se disgregarían debido a interacciones gravitatorias en unos 10^23 años y, en un momento determinado el universo estaría formado por enanas negras, estrellas de neutrones y agujeros negros junto con planetas y pequeñas cantidades de gas y polvo, todo ello, sumergido en una radiación de fondo a 10^-13K. Hay modelos que predicen que los agujeros negros terminarán evaporándose mediante la emisión de la radiación de Hawking. Una vez evaporado el agujero negro, los demás objetos se convertirían en Hierro en unos 10^1500 años pero también, pasado mucho tiempo, se evaporaran y a partir de este moment el universo se compone de partículas aisladas (fotones, electrones, neutrinos, protones). La densidad tenderá a cero y las partículas no podrán interactuar. Entonces, como no se puede llegar al cero absoluto, el universo sufrirá fluctuaciones cuánticas y podría generar otro universo. ¿Qué locura!

Claro que toda esa teoría podría modificarse si la “energía oscura” resultara ser negativa Eosc< -1 , con lo cual el fin se produciría antes. Tampoco se ha contado con la posible inestabilidad del protón. Todo esto está descrito según la física que hoy día se conoce, lo cual nos puede llevar a conclusiones erróneas. Como vereis, tenemos respuestas para todo y, aunque ninguna de ellas pueda copincidir con la realidad, lo cierto es que, el parnorama de la cosmología está lleno de historias que, algunas podrán gustar más que otras pero todas, eso sí, están cargadas de una imaginación desbordante.

Se forma una pro-estrella que más tarde entra en la secuencia principal. Se lleva miles de millones de años “fabricando” los elementos que, más tarde, estarán en las Nebulosas en la que se forman los mundos y las estrelllas nuevas, y, esos elementos con la química del Universo y la radiación, el agua, la atmósfera… Hace posible que surjan las células replicantes que, evolucionadas llegan hasta la conciencia.

Como mi intelecto es más sencillo y no alcanza a ver en esas profundas lejanías, me quedo con lo más tangible y cercano como lo es el hecho cierto de que el Universo tiene que tener miles de millones de años para que haya podido tener tiempo suficiente para que los ladrillos de la vida sean manifacturados en las estrellas.

Las leyes de la gravitación nos dice que la edad del universo está directamente ligada a otras propiedades que manifiesta, como su densidad, su temperatura y el brillo del cielo. Puesto que el Universo debe expandirse durante miles de millones de años, debe tener una extensión visible de miles de millones de años-luz. Puesto que su temperatura y densidad disminuyen a medida que se expande, necesariamente se hace más frío y disperso. Ahora sabemos que la densidad del Universo es hoy día de poco más de 1 átomo por m3 de espacio.

Traducida en una medida de las distancias medias entre estrellas o galaxias, esta densidad tan baja muestra porque no es tan sorprendente que otros sistemas estelares estén tan alejados y sea difícil el contacto con extratreterrestres. Si existen en el Universo otras formas de vida avanzada (como creo), entonces, al igual que los seres de la Tierra habrán evolucionado sin ser perturbadas por los seres de otros mundos hasta que puedan llegar a lograr una fase tecnológica avanzada.

Además, la muy baja temperatura de la radiación hace algo más que asegurar que el espacio sea un lugar frío: también garantiza la oscuridad del cielo nocturno. Durante siglos los científicos se han preguntado por esta sorprendente característica del Universo. Si ahí fuera en el espcio hubiera un número enorme de estrellas, entonces cabría pensar que mirar hacia arriba al cielo nocturno sería un poco como mirar un bosque denso.

Millones de estrellas en un sólo cúmulo globular

Cada linea de visión debería terminar en una estrella. Sus superficies brillantes cubrirían cada parte del cielo haciénsolo parecido a la superficie del Sol. Lo que nos salva de ese cielo brillante es la expansión del Universo y la lejanía a la que se encuentran las estrellas entre sí. Para encontrar las condiciones necesarias que soporte la complejidad viviente hacen falta diez mio millones de años de expansión y enfriamiento.

La Densidad de materia aha caido hasta un valor tan bajo que aun sim toda la materia se transformase repentinamente en energía radiante no advertiríamos ningún resplandor importante en el cielo nocturno. La radiación es demasiado pequeña y el espacio a llenar demasiado grande para que el cielo parezca brillante otra vez. Hubo un tiempo cuando el Universo era mucho más jovencito, menos de cien mil años, en que todo el cielo era brillante, tan brillante que ni estrellas ni átomos ni moléculas podían existir, la podría radiación los destruía. Y, en ese tiempo, no podrían haber exististido observadores para ser testigo de ello.

Con algunas estrellas por aquí y por allá, alguna que otra Nebulosa (incluso algunas brujas), el Universo es oscuro y frío.

Pero estas consideraciones tienen otros resultados de una Naturaleza mucho más filosófica. El gran tamaño y la absoluta oscuridad del Universo parecen ser profundamente inhóspitos para la vida. La apariencia del cielo nocturno es responsable de muchos anhelos religiosos y estéticos surgidos de nuestra aparente pequeñez e insignificancia frente a la grandeza e inmutabilidad (aparente) de las estrellas lejanas. Muchas Civilizaciones rindieron culto a las estrellas o creyeron que gobernaban su futuro, mientras otras, como la nuestra, a menudo anhelan visitarlas.

Mucho se ha escrito sobre el efecto emocional que produce la contemplación de la insignificancia de la Tierra ante esa inmensidad del cielo salpicado de estrellas, inmersa en una Galaxia que tiene más de cien mil millones y que ahora sabemos, que también tiene, miles de millones de mundos. En efecto, la idea de ese conocimiento es impresionante y puede llegar (en algunos casos) a ser intensamente desagradable y producir sensación de ahogo y hasta miedo. Nuestra imaginación matemática se ve atormentada ante esa inconmensurable grandeza que, nuestras mentes, no llegan a poder asimilar.

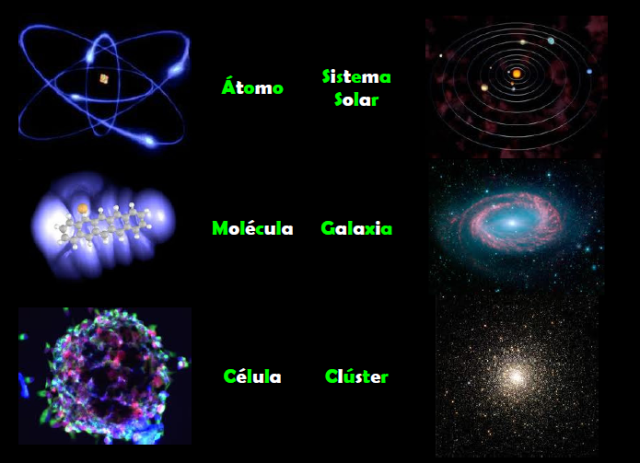

Claro que, en eso de lo grande y lo pequeño…, todo puede ser muy subjetivo y, no pocas veces dependerá de la perspectiva con que lo podamos nirar. Podríamos considerar la Tierra como enorme, al mirarla bajo el punto de vista que es el mundo que nos acoge, en el que existen inmensos océanos y grandes montañas y volcanes y llanuras y bosques y ríos y, una inmensa lista de seres vivos. Sin embargo, se nos aparecerá en nuestras mentes como un minúsculo grano de arena y agua si la comparamos a la inmensidad del Universo. Igualmente, podemos ver un átomo como algo grande en el sentido de que, al juntarse con otros, pueden llegar a formar moléculas que juntas, son capaces de formar mundos y galaxias.

Ai comparamos una galaxia con un átomo, éste nos parecerá algo ínfimo. Si comparamos esa misma galaxia con el Universo, lo que antes era muy grande ahora resulta ser también muy poca cosa. Si el mundo que nos acoge, en el que la Humanidad ha escrito toda su historia y costado milenios conocer, dado su “inmensidad” para nosotros, lo comparamos con la Nebulosa Orión, nos parecerá ridículo en tamño y proporción y, sin embargo, cuán importante es para nosotros. Todo puede ser grande o pequeño dependiendo de la perspectiva con que lo miremos y según con qué lo podamos comparar.

Nada es objetivamente grande; las cosas son grandes sólo cuando consiguen tocar la sensibilidad del observador que las contempla, encontrar los caminos hacia su corazón y su cerebro. La idea de que el Universo es una multitud de esferas minñusculas circulando como motas de polvo en un vacío oscuro e ilimitado, podría dejarnos fríos e indiferentes, si no acomplejados y deprimidos, si no fuera porque nosotros identificamos este esquema hipotético con el esplendor visible, la intensidad conmovedora del desconcertante número de estrellas que están ahí, precisamente, para hacer posible nuestra presencia aquí y, eso amigos míos, nos hace ser importantes, dado que demuestra algo irrefutable, formamos parte de toda esta grandeza.

Bueno, no es por nada pero, ¿quién me puede decir que algo así, no es tan hermosa como la más brillante de las estrellas del cielo? Incluso diría que más, ya que, se trata del producto o esencia del marterial que allí se fabricó y que ha podido llegar a su más alto nivel de belleza.

Yo, si tengo que deciros la verdad, no me considero nada insignificante, soy consciente de que formo parte del Universo, como todos ustedes, ni más ni menos, somos una parte de la Naturaleza y, como tales productos de algo tan grande, debemos estar orgullosos y, sobre todo procurar, conocer bien qué es lo que realmente hacemos aquí, para qué se nos ha traído y, para ello amigos, el único camino que conozco es, llegar a conocer a fondo la Naturaleza y procurar desvelar sus secretos, ella nos dirá todo cuanto queramos saber.

emilio silvera

Nov

20

Preguntamos pero, no siempre sabemos contestar

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (1)

Comments (1)

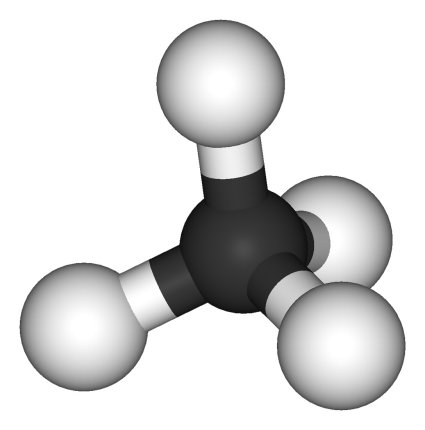

Todo es materia, es decir, está conformado por Quarks y Leptones

Los astrónomos han confirmado mediante observaciones espectroscópicas que los átomos son reralmente los mismos en cualquier lugar del Cosmos, Un átomo de Carbono en la galaxia Andrómeda es exactamente igual que un átomo de Carbono de la Galaxia Vía Láctea, son idénticos y también, idénticos, a los átomos de Carbono de la Tierra. Cinco elementos químicos desempeñan un papel estelar en la Biología terrestre:

Carbono

Oxígeno

Hidrógeno

Nitrógeno, y

Fósforo

Estos elementos están entre los más abundantes del Universo. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo, antes de que nacieran las primeras estrellas, que en el Universo todo era Hidrógeno y Helio, los materiales primordiales a partir de los cuales, pudieron surgir todos los demás en los hornos nucleares de las estrellas y en las explosiones supernovas.

Arriba tenemos el agua y un átomo de carbono, y, sin ellos la vida tal como la conocemos no sería posible en nuestro Universo

Todas las leyes de la física nos muestran que la existencia y sostenimiento de la vida se asientan en equilibrios y medidas o cantidades específicas. La estructura general del universo, el lugar de la Tierra en el mismo, las características materiales de ésta –aire, luz, agua, etc.–, se basan en propiedades esenciales para nuestra supervivencia y, sobre todo eso… ¡El Carbono!

El Carbono es el elemento auténticamente vital. Merece un lugar de honor debido a una propiedad química única: los átomos de Carbono (como tantas veces expliqué aquí) pueden unirse para formar moléculas de cadena extendida, o polímeros, de variedad y complejidad ilimitadas. Las Proteínas y el ADN son dos ejemplos de dichas moléculas de cadena larga.

Si no fuera por el Carbono, la vida como la conocemos sería imposible. Probablemente sería imposible cualquier cualquier tipo de vida. Soy muy remiso (aunque no descarto nada), a que existan formas de vida que no estén basadas en el Carbono.

Cuando el Universo “empezó” con el “Big Bang”, el Carbono estaba completamente ausente. El intenso calor del nacimiento cósmico impedía cualquier núcleo atómico compuesto. En lugar de ello, el material cósmico consistía en una sopa de partículas elementales tales como protones y neutrones que pudieron conformar los núcleos de átomos de hidrógeno. Sin embargo, a medida que el universo se expandía y enfriaba durante los primeros mimutos, las reacciones nucleares transmutaron parte del hidrógeno en helio.

Muchos millones de años más tarde, en las estrellas, por algo que se llama “proceso triple Alfa”, surgió el Carbono en el Universo. No siendo el tema aquí el de explicar como se llega en las estrellas al Carbono a partir del helio, seguiremos habolando de la química cósmica.

La Química es algo más que unos tubos de ensayo, y, está presente de manera natural por todo el espacio interestelar. Allá por los 70 me llamó poderosamente la atención el descubrimiento de moléculas de amoníaco y de agua en el espacio exterior. ¿Cómo llegaron a llí? Bueno, todos conocemos esas inmensas nubes estelares que llamamos Nebulosas y, en ellas, se producen, a partir de materiales sencillos, esos cambios que tan poderosamente llaman nuestra atención.

El timo de átomo más común en el universo, después del hidrógeno y el helio, es el oxígeno. El oxígeno puede combinarse con hidrógeno para formar grupos grupos oxhidrilos (HO) y moléculas de agua (H2O), que tiene una marcada tendencia a unirse a otros grupos y moléculas del mismo tipo que encuentren por el camino, de forma que poco a poco se van constituyendo pequenísimasm partículas compuestas por millones y millones de tales moléculas. Los grupos oxhidrilo y las moléculas de agua pueden llegar a constitur una parte importante del polvo cósmico. Allá por el año 1965 se detectó por primera vez grupos oxhidrilo en el espacio y se comenzó a estudiar su distribución. desde entonces, se han encontrado allí, moléculas más, complejas que contienen átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. También átomos de calcio, sodio, potasio y hierro han sido detectados al observar la luz que dichos átomos absorben.

En regiones como la que arriba podemos ver, están presentes elementos que no siempre sospechamos

Actualmente, la lista de las moléculas descubiertas en el espacio es larga y más de cien sustancias químicas la adornan, siendo muchas de esas moléculas interestelares orgánicas. La más abundante es el monóxido de carbono, pero también hay abundancia de acetileno, formaldehido y alcohol. También se han detectado moléculas orgánicas más complejas, tales como aminoácidos y HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). Ahora está claro que no sólo abunda en todo el Universo elementos que favorecen la Vida, sino que también lo hacen muchas de las miléculas orgánicas realmente utilizadas por la vida. Con miles de millones de años disponibles para que la química cósmica pudiera generar dichas sustancias, ha habido tiempo más que suficiente para que estas se formen en las nubes moleculares gigantes de las que emergen las estrellas y los sistemas solares como el nuestro.

Nubes Moleculares Gigantes en este caso (NGC 7822 en Cefeo). Colapsos gravitacionales, estrellas nuevas, vientos estelares, abundante radiación ultravioleta, todas esas fuentes de energías que dan lugar al nacimiento de estrellas nuevas, hacen también posible que, los materiales se mezclen y sufran mutaciones de simples a complejos y, a partir de ellos, nacen los nuevosm sistemas planetarios y…¡la Vida!

Que en un principio, sin temor a equivocarnos podemos decir que la génesis de la vida ha sido posible a partir de lo que en el espacio pasó, ¿qué duda nos puede caber? Incluso, no se descarta que los materiales que trajeron la vida al planeta Tierra, fuera deposita por cometas.

El cometa West, con sus colas de plasma y polvo.

Los Cometas que a pesar de todo lo que sabemos de ellos, siguen siendo algo enigmáticos, incluso algunos que han sido minuciosamente observados durante siglos. Muchos son los que dicen que llevan la semilla de la Vida con ellos y, de vez en cuando, la siembran en algún planeta que, como la Tierra, recibe sus esporádicas visitas.

Mucho se podría hablar aquí de cómo llegaron a formarse los cometas a partir de aquella Nebulosa planetaria pero, no siendo el tema de hoy, lo dejaremos en lo que ya hemos explicado y que, de manera muy simple y general, os dará una idea de lo que en el Universo puede pasar y de cómo, todo se confabula para que la vida, sea posible.

En la parte primera hemos hablado de los supermicrobios y de otras cuestiones que nos acercan al saber, al menos, de cómo hemos tratado de conocer el origen de la Vida en nuestro mundo, uan pregunta que más o menos ha quedado contestada pero, a medias, toda vez que, contestar a la pregunta primera de… ¿qué es la vida? no he podido, me faltan conocimientos para ello.

Para documentarme, he leído sobre el misterioso origen de la vida, he tratado de saber qué es la vida, he buceado en la historia de las moléculas antiguas, he dado un largo paseo por el Edén de los microbios y sus dominios, he tratado de estudiar lo que es el principio de generación biológica y química, a todo ello, he añadido meros conocimientos del hueco de entropía y la Gravedad como fuente de Orden, He querido saber sobre el árbol de la vida y me he querido enterar de qué hallaron los expertos en las rocas antiguas, qué fósiles había allí como huella de la vida del pasado, también procuré saber si era posible la generación expontánea y sobre “la sopa primordial”. Me interesé sobre el Azar en relación con el Origen de la Vida.

También sobre las células replicantes que nos trajeron la vida, el código genético de la reproducción, el ARN y el ADN. No me olvidé del Polvom de Estrellas y de la Química cósmica para hacer posible una génesis a partir del espacio esterior y, en fin, muchos espacios y muchas razones más que me han llevado a conocer, lo que creemos que la vida es. Sin embargo, a pesar de todo eso, con algunos conocimientos más de los que tenía hace veinte años sobre el tema pero, sigo sin saber contestar la pregunta:

¿Qué es la Vida?

emilio silvera

Totales: 84.146.478

Totales: 84.146.478 Conectados: 49

Conectados: 49