Feb

10

¡La curiosidad humana! Siempre queriéndo saber

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Fuerzas y Constantes…¡El Universo!

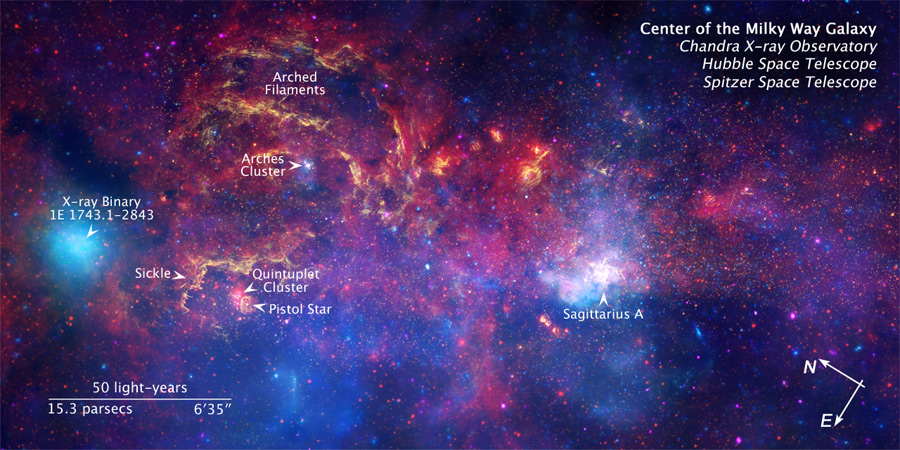

Sagitario A es una poderosa fuente de ondas de radio situada en el corazón mismo de la Vía Láctea, nuestra Galaxia, y ubicada en la Constelación de …

Hubo que descubrir la historia y tratar de explorarla. Los mensajes del pasado se transmitían primero a través de las habilidades de la memoria, luego de la escritura y, finalmente, de modo explosivo, en los libros. El insospechado tesoro de reliquias que guardaba la tierra se remontaba a la prehistoria. El pasado se convirtió en algo más que un almacén de mitos y leyendas o un catálogo de lo familiar. Todavía, en algunos rincones antiguos de nuestras ciudades se pueden encontrar vestigios del pasado.

Calles y edificios del casco antiguo de Avilés (uno de los más importantes del norte de España) están declarados Conjunto Histórico Artístico por el Estado Español – La ciudad conserva importantes vestigios del pasado, algunos de ellos realmente notables. Lo mismo ocurre en otras muchas ciudades repartidas por todo el mundo y que nos recuerda lo que se fue.

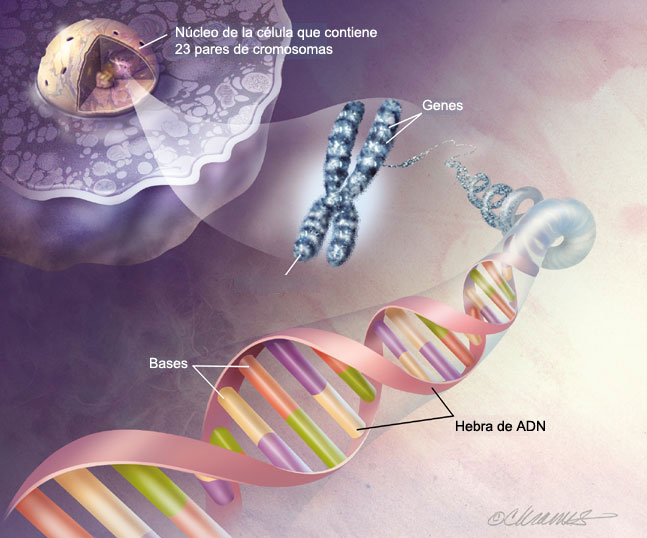

Algunos mensajes que todavía podemos leer en algunos perdidos lugares de la geografía española, ¡son tan inocentes! que nos remontan a otros tiempos, a otro mundo que, aunque nos parezca mentira, es el mundo nuestro, el mismo que habitamos y la diferencia está marcada por el paso del tiempo y la evolución. Es fácil pasar de lo cotidiano y entrañable al átomo invisible que está, sin estar, presente en todo y en todos. En relación al átomo se podría decir, sin temor a equivocarnos que, es lo invisible siempre presente.

Nuevos mundos terrestres y marinos, riquezas de continentes remotos, relatos de viajeros aventureros que nos traían otras formas de vida de pueblos ignotos y lejanos, abrieron perspectivas de progreso y novedad. La sociedad, la vida diaria del hombre en comunidad, se convirtió en un y cambiante escenarios de descubrimientos. Muy atrás quedaron aquellos tiempos en que la vida que pululaba por el planeta era rudimentaria, sin consciencia. El nacimiento de la Humanidad, lleno el mundo de pensamientos.

Cuando en el Neolítico se descubrió la rueda y el arado, ¿qué salto hacia el futuro no daría la Humanidad?

Aquí, como sería imposible hacer un recorrido por el ámbito de todos los descubrimientos de la Humanidad, me circunscribo al ámbito de la física, y, hago un recorrido breve por el mundo del átomo que es el tema de hoy, sin embargo, sin dejar de mirar al hecho cierto de que, TODA LA HUMANIDAD ES UNA, y, luego, teniendo muy presente que, todo lo que conocemos es finito y lo que no conocemos infinito. Es bueno tener presente que intelectualmente nos encontramos en medio de un océano ilimitado de lo inexplicable. La tarea de cada generación es reclamar un poco más de terreno, añadir algo a la extensión y solidez de nuestras posesiones del saber (eso nos aconseja Wheeler).

Como decía Einstein: “El eterno misterio del mundo es su comprensibilidad.”

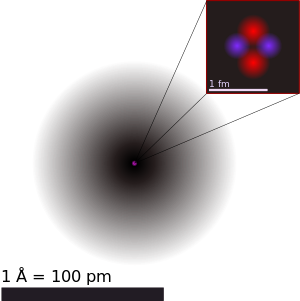

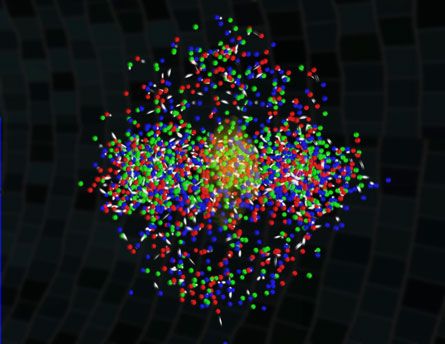

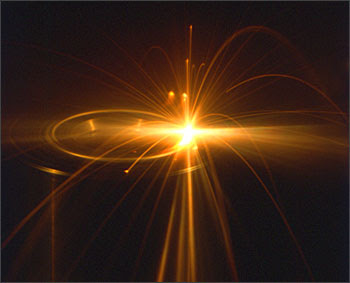

Ahora amigos, hablemos del átomo. Veamos, para comenzar como es, la imagen de un átomo en movimiento (aunque aquí lo veamos estático, utilizad la imaginación).

“Ha supuesto un gran avance en el campo de la Física. Científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, desarrollaron una técnica para aislar sistemáticamente y capturar un átomo en rápido movimiento neutral, y también han conseguido en primicia ver y fotografiar este átomo por primera vez, lo que han denominado la universidad como el “sueño de los científicos.

La captura del átomo de rubidio 85 es el resultado de un proyecto de investigación de tres años de duración financiado por la Fundación para la Investigación, Ciencia y Tecnología, y ha suscitado el interés en la comunidad científica internacional por las nuevas investigaciones que podrán surgir de este hito.”

¡Hay tántos mundos dentro de este nuestro! Sí, dentro de cada Mente existe un mundo… ¡Tan diferentes!

De lo Grande a lo Pequeño

El 6 de Agosto de 1945 el mundo recibió estupefacto desde Hiroshima la noticia de que el hombre había desembarcado en el oscuro continente del átomo. Sus misterios habrían de obsesionar al siglo XX. Sin embargo, el “átomo” había sido más de dos mil años una de las más antiguas preocupaciones de los filósofos naturales. La palabra griega átomo significa unidad mínima de materia, que se suponía era indestructible. el átomo era un término de uso corriente, una amenaza y una promesa sin precedentes.

Leucipo (c. 450-370 a.C.), filósofo griego. Es reconocido como creador de la teoría atómica de la materia, más tarde desarrollada por su discípulo, el filósofo griego Demócrito. Según teoría, toda materia está formada por partículas idénticas e indivisibles llamadas átomos.

Leucipo fue un griego legendario. Sin embargo, fue su discípulo Demócrito el que dio al atomismo su clásica como filosofía: “la parte invisible e indivisible de la materia”, se divertía tanto con la locura de los hombres que era conocido como “el filósofo risueño” o “el filósofo que ríe”. No obstante fue uno de los primeros en oponerse a la idea de la decadencia de la Humanidad a partir de una Edad de Oro mítica, y predicó sobre una base de progreso. Si todo el Universo estaba compuesto solamente por átomos y vacío, no sólo no era infinitamente complejo, sino que, de un modo u otro, era inteligible, y seguramente el poder del hombre no tenía límite.

Lo cierto es que, nuestro futuro es un libro en blanco y, lo que se pueda leer en él, aún no está escrito … ¿dependerá de nosotros?

Lucrecio (c. 95 a.C. -c. 55 a.C.) perpetuó en De rerum natura (De la naturaleza de lascosas) uno de los más importantes poemas latinos, al atomismo antiguo. Con la intención de liberar al pueblo del temor a los dioses, el poeta demostró que el mundo entero estaba constituido por vacío y átomos, los cuales se movían según sus leyes propias; que el alma moría con el cuerpo y que por consiguiente no había razón temer a la muerte o a los poderes sobrenaturales.

Lucrecio decía que comprender la Naturaleza era el único modo de hallar la paz de espíritu, y, como era de esperar, los padres de la Iglesia que pregonaban la vida eterna, atacaron sin piedad a Lucrecio y fue ignorado y olvidado durante toda la Edad Media que, como sabéis, fue la culpable de la paralización del saber de la Humanidad. Sin embargo, Lucrecio fue, una de las figuras más influyentes del Renacimiento.

Así pues, en un principio el atomismo vino al mundo sistema filosófico. Del mismo modo que la simetría pitagórica había proporcionado un marco a Copérnico, la geometría había seducido a Kepler y el círculo perfecto aristotélico hechizo a Harvey, así los “indestructibles” átomos de los filósofos atrajeron a los físicos y a los químicos. Francis Bacon observó que “la teoría de Demócrito referida a los átomos es, si no cierta, al menos aplicable con excelentes resultados al análisis de la Naturaleza”.

Descartes

Descartes (1596-1650) inventó su propia noción de partículas infinitamente pequeñas que se movían en un medio que llamó éter. Otro filósofo francés, Pierre Gassendi (1592-1655), pareció confirmar la teoría de Demócrito y presentó otra versión más del atomismo, que Robert Boyle (1627-1691) adaptó a la química demostrando que los “elementos clásicos -tierra, aire, fuego y agua- no eran en absoluto elementales.

Las proféticas intuiciones de un matemático jesuita, R.G. Boscovich (1711-1787) trazaron los caminos una nueva ciencia, la física atómica. Su atrevido concepto de “los puntos centrales” abandonaba la antigua idea de una variedad de átomos sólidos diferentes. Las partículas fundamentales de la materia, sugería Boscovich, eran todas idénticas, y las relaciones espaciales alrededor de esos puntos centrales constituían la materia… Boscovich que había llegado a estas conclusiones a partir de sus conocimientos de matemáticas y astronomía, anunció la íntima conexión entre la estructura del átomo y la del Universo, entre lo infinitesimal y lo infinito.

John Dalton

El camino experimental hacia el átomo fue trazado por John Dalton (1766-1844). Era este un científico aficionado cuáquero y autodidacta que recogió un sugestivo concepto de Lavoisier (1743-1794). Considerado una de los fundadores de la química moderna, Lavoisier, cuando definió un “elemento” como una sustancia que no ser descompuesta en otras sustancias por medio de ningún método conocido, hizo del átomo un útil concepto de laboratorio y trajo la teoría atómica a la realidad.

Dalton había nacido en el seno de una familia de tejedores de Cumberland, localidad inglesa situada en la región de los lagos, y estuvo marcada toda su vida por su origen humilde. A los doce ya se encontraba a cargo de la escuela cuáquera de su pueblo. Después, comenzó a ejercer la enseñanza en la vecina Kendal, y en la biblioteca del colegio encontró ejemplares de los Principia de Newton, de las Obras de la Historia Natural de Buffón, así un telescopio reflectante de unos setenta centímetros y un microscopio doble. Dalton recibió allí la influencia de John Gough, un notable filósofo natural ciego.

Dalton escribió a un amigo, “entiende muy bien todas las diferentes ramas de las matemáticas…Conoce por el tacto, el sabor y el olor de casi todas las plantas que crecen a casi treinta kilómetros a la redonda”. También Wordsworth elogia a Gough en su Excursión. Dalton recibió del filósofo ciego una educación básica en latín, griego y francés, y fue introducido en las matemáticas, la astronomía y todas las ciencias “de la observación”. Siguiendo el ejemplo de Gough, Dalton comenzó a llevar un meteorológico diario, que continuó hasta el día de su muerte.

Cuando los “disidentes” fundaron su colegio propio en Manchester, Dalton fue designado profesor de matemáticas y de filosofía natural. Halló una audiencia muy receptiva para sus experimentos en la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester, y presentó allí sus Hechos extraordinarios concernientes a la visión de los colores, que probablemente fue el primer sistemático sobre la imposibilidad de percibir los colores, o daltonismo, enfermedad que padecían tanto John Dalton como su hermano Jonathan. “He errado tantas veces el camino por aceptar los resultados de otros que he decidido escribir lo menos posible y solamente lo que pueda afirmar por mi propia experiencia”.

Al final del túnel oscuro de la ignorancia, siempre nos aguarda la luz del saber pero, hay que recorrer la distancia alcanzar el resplandor el saber.

Dalton observó la aurora boreal, sugirió el probable origen de los vientos alisios, las causas de la formación de nubes y de la lluvia y, sin habérselo propuesto, introdujo mejoras en los pluviómetros, los barómetros, los termómetros y los higrómetros. Su interés por la atmósfera le proporcionó una visión de la química que lo condujo al átomo.

Newton había confiado en que los cuerpos visibles más pequeños siguieran las leyes cuantitativas que gobernaban los cuerpos celestes de mayor tamaño. La química sería una recapitulación de la Astronomía. , ¿Cómo podía el hombre observar y medir los movimientos y la atracción mutua de estas partículas invisibles? En los Principios Newton había conjeturado que los fenómenos de la Naturaleza no descritos en este libro podrían “depender todos de ciertas fuerzas por las cuales las partículas de los cuerpos, debido a causas hasta desconocidas, se impulsan mutuamente unas hacia otras y se unen formando figuras regulares, o bien se repelen y se apartan unas de otras.”

Dalton se lanzó a la búsqueda de “estas partículas primitivas” tratando de encontrar algún medio experimental que le permitiera incluirlas en un sistema cuantitativo. Puesto que los gases eran la de materia más fluida, más móvil, Dalton centró su estudio en la atmósfera, la mezcla de gases que componen el aire, el cual constituyó el punto de partida de toda su reflexión sobre los átomos.

“¿Por qué el agua no admite un volumen similar de gas?, preguntó Dalton a sus colegas de la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester en 1803. “Estoy casi seguro de que la circunstancia depende del peso y el número de las partículas últimas de los diversos gases; aquellos cuyas partículas son más ligeras y simples se absorben con más dificultad, y los demás con mayor facilidad, según vayan aumentando en peso y en complejidad.”

Teoría cinética de los Gases: La termodinámica se ocupa solo de variables microscópicas, como la presión, la temperatura y el volumen. Sus leyes básicas, expresadas en términos de dichas cantidades, no se ocupan para nada de que la materia formada por átomos. Sin embargo, la mecánica estadística, que estudia las mismas áreas de la ciencia que la termodinámica, presupone la existencia de los átomos. Sus leyes básicas son las leyes de la mecánica, las que se aplican en los átomos que forman el sistema.

Dalton había descubierto que, contrariamente a la idea dominante, el aire no era un vasto disolvente químico único sino una mezcla de gases, uno de los cuales conservaban su identidad y actuaba de manera independiente. El producto de sus experimentos fue recogido en la trascendental TABLE: Of the Relative Weights of Ultimate Particles of Gaseous and Other Bodies (“Tabla de los pesos relativos de las partículas últimas de los cuerpos gaseosos y de otros cuerpos”).

En las reacciones químicas, los átomos no se crean ni se destruyen, solamente cambian de distribución.

Mucho hemos avanzado desde aquellos primeros elementos que, según Empédocles, lo conformaban todo mezclados en la debida proporción. Él decía que la tierra, el agua, el aire y el fuego eran todos los elemetos del mundo físico y que todo estaba hecho de a partir de ellos. No hay que quitarle mérito a la idea germinal que nos trajo muy lejos, hasta la Tabla periódica con sus 92 elementos naturales.

Finalmente trazará un programa de investigación que él mismo resume así: Es objetivo principal de este trabajo mostrar las ventajas que reporta la determinación precisa de los pesos relativos de las partículas últimas, tanto de los cuerpos simples como de los compuestos, determinar el de partículas simples elementales que constituyen una partícula compuesta y el número mínimo de partículas compuestas que entran en la formación de una nueva partícula compuesta.

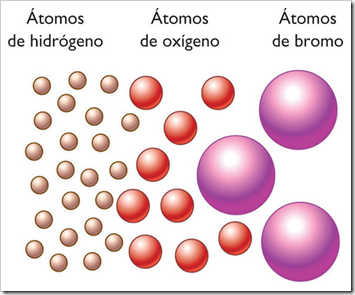

Tomando al Hidrógeno como número uno, Dalton detalló en esta obra sustancias. Describió las invisibles “partículas últimas” como diminutas bolitas sólidas, similares a balas pero mucho más pequeñas, y propuso que se les aplicaran las leyes newtonianas de las fuerzas de atracción de la materia. Dalton se proponía lograr “una nueva perspectiva de los primeros principios de los elementos de los cuerpos y sus combinaciones”, que “sin duda…con el tiempo, producirá importantísimos cambios en el sistema de la química y la reducirá a una ciencia de gran simplicidad, inteligible hasta para los intelectos menos dotados”. Cuando Dalton mostró una “partícula de aire que descansa sobre cuatro partículas de agua como una ordenada pila de metralla” donde cada pequeño globo está en contacto con sus vecinos, proporcionó el modelo de esferas y radio de la química del siglo siguiente.

Dalton inventó unas “señales arbitrarias como signos elegidos para representar los diversos elementos químicos o partículas últimas”, organizadas en una tabla de pesos atómicos que utilizaba en sus populares conferencias. Naturalmente, Dalton no fue el primero en emplear una escritura abreviada para representar las sustancias químicas, pues los alquimistas también tenían su código. Pero él fue probablemente el primero que utilizó este tipo de simbolismo en un sistema cuantitativo de “partículas últimas”. Dalton tomó como unidad el átomo de Hidrógeno, y a partir de él calculó el peso de las moléculas como la suma de los pesos de los átomos que la componían, creando así una sintaxis moderna para la química. Las abreviaturas actuales que utilizan la primera letra del latino (por ejemplo H2O) fueron ideadas por el químico sueco Berzelius (1779-1848).

Habiendo cumplido más de 350 años, la Institución que presidiera Newton “Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural” más conocida como “Royal Society”, sigue en plena y ostenta el respetado título de Sociedad más Antigua. ¡Si nos pudiera contar todo lo que allí se vivió”.

La teoría del átomo de Dalton no fue recibida en un principio con entusiasmo. El gran sir Humphry Davy desestimó inmediatamente sus ideas tachándolas de “más ingeniosas que importantes”. Pero las nociones de Dalton, desarrolladas en A New System of Chemical Philosophy (1808), eran tan convincentes que en 1826 le fue concedida la medalla real. Como Dalton no olvidó nunca su origen plebeyo, permaneció siempre apartado de la Royal Society de Londres, pero fue elegido miembro, sin su consentimiento, en 1822. Receloso del tono aristocrático y poco profesional de la Sociedad, él se encontraba más a gusto en Manchester, donde realizó la mayor parte de su obra, colaboró con Charles Babage y contribuyó a fundar la Asociación Británica el Progreso de la Ciencia, cuyo objetivo era llevar la ciencia hasta el pueblo. Los newtonianos partidarios de la ortodoxia religiosa no creían que Dios hubiera hecho necesariamente sus invisibles “partículas últimas” invariables e indestructibles. Compartían con Isaac Newton la sospecha de que Dios había utilizado su poder “ variar las leyes de la Naturaleza y crear mundos diversos en distintos lugares del Universo”.

Las verdaderas investigaciones sobre el átomo comenzaron en el siglo XVII, cuando los experimentos de Robert Boyle dieron impulso a la investigación de las intimidades de la materia. En 1803, el científico inglés John Dalton propuso por primera vez, la teoría de que cada elemento tiene un tipo particular de átomo y que cualquier cantidad de un mismo elemento está formada por átomos idénticos. Lo que distingue a un elemento de otro es la naturaleza de sus átomos.

El átomo indestructible de Dalton se convirtió en el fundamento de una naciente ciencia de la química, proporcionando los principios elementales, las leyes de composición constante y de proporciones múltiples y la combinación de elementos químicos en razón de su peso atómico. “El análisis y la síntesis química no van más allá de la separación de unas partículas de otras y su reunión”, insistió Dalton. “La creación o la destrucción de la materia no está al alcance de ningún agente químico. Sería lo mismo tratar de introducir un planeta en el Sistema Solar o aniquilar uno de los ya existentes que crear o destruir una partícula de Hidrógeno.” Dalton continuó usando las leyes de los cuerpos celestes visibles como indicios del Universo infinitesimal. El profético sir Humphry Davy, sin embargo, no se convencía, “no hay razón para suponer que ha sido descubierto un principio real indestructible”, afirmó escéptico.

Gay-Lussac

Dalton no era más que un Colón. Los Vespucios aún no habían llegado, y cuando lo hicieron trajeron consigo algunas sorpresas muy agradables y conmociones aterradoras. Entretanto, y durante medio siglo, el sólido e indestructible átomo de Dalton fue muy útil para los químicos, y dio lugar a prácticas elaboraciones. Un científico francés, Gay-Lussac, demostró que cuando los átomos se combinaban no lo hacían necesariamente de dos en dos, como había indicado Dalton, sino que podían agruparse en asociaciones distintas de unidades enteras. Un químico italiano, Avogadro (1776-1856), demostró que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contenían el mismo de moléculas. Un químico ruso Dmitri Mendeléiev, nos trajo la Tabla Periódica de los elementos, propuso una sugestiva “Ley periódica” de los elementos. Si los elementos estaban dispuestos en orden según su creciente peso atómico entonces grupos de elementos de características similares se repetirían periódicamente.

Dmitri Mendeléiev

Más tarde se trasladó a Alemania, ampliar estudios en Heidelberg, donde conoció a los químicos más destacados de la época. A su regreso a Rusia fue nombrado profesor del Instituto Tecnológico de San Petersburgo (1864) y profesor de la universidad (1867), cargo que se vería forzado a abandonar en 1890 por motivos políticos, si bien se le concedió la dirección de la Oficina de Pesos y Medidas (1893).

Entre sus trabajos destacan los estudios acerca de la expansión térmica de los líquidos, el descubrimiento del punto crítico, el estudio de las desviaciones de los gases reales respecto de lo enunciado en la ley de Boyle-Mariotte y una formulación más exacta de la ecuación de . En el campo práctico destacan sus grandes contribuciones a las industrias de la sosa y el petróleo de Rusia.

Todos recordamos cuán difícil era memorizar la tabla periódica en el colegio. Más todavía que memorizar la tabla de multiplicar. Porque, además, la tabla periódica estaba compuesta por nombres y valores extraños, poco útiles la vida diaria. Sin embargo, algunos profesores de vocación, se valían de mil triquiñuelas para que, los niños la pudieran memorizar.

Con todo, su principal logro investigador fue el establecimiento del llamado sistema periódico de los elementos químicos, o tabla periódica, gracias al cual culminó una clasificación definitiva de los citados elementos (1869) y abrió el paso a los grandes avances experimentados por la química en el siglo XX.

Aunque su sistema de clasificación no era el primero que se basaba en propiedades de los elementos químicos, como su valencia, sí incorporaba notables mejoras, como la combinación de los pesos atómicos y las semejanzas entre elementos, o el hecho de reservar espacios en blanco correspondientes a elementos aún no descubiertos como el eka-aluminio o galio (descubierto por Boisbaudran, en 1875), el eka-boro o escandio (Nilson, 1879) y el eka-silicio o germanio (Winkler, 1886).

Mendeléiev demostró, en controversia con químicos de la talla de Chandcourtois, Newlands y L. Meyer, que las propiedades de los elementos químicos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Dio a conocer una primera versión de dicha clasificación en marzo de 1869 y publicó la que sería la definitiva a comienzos de 1871. Mediante la clasificación de los elementos químicos conocidos en su época en función de sus pesos atómicos crecientes, consiguió que aquellos elementos de comportamiento químico similar estuvieran situados en una misma columna vertical, formando un grupo. Además, en sistema periódico hay menos de diez elementos que ocupan una misma línea horizontal de la tabla. Tal como se evidenciaría más adelante, su tabla se basaba, en efecto, en las propiedades más profundas de la estructura atómica de la materia, ya que las propiedades químicas de los elementos vienen determinadas por los electrones de sus capas externas.

Tabla de elementos de Dalton, siglo XIX

Convencido de la validez de su clasificación, y a fin de lograr que algunos elementos encontrasen acomodo adecuado en la tabla, Mendeléiev «alteró» el valor de su peso atómico considerado correcto hasta entonces, modificaciones que la experimentación confirmó con posterioridad. A tenor de mismo patrón, predijo la existencia de una serie de elementos, desconocidos en su época, a los que asignó lugares concretos en la tabla.

Pocos después (1894), con el descubrimiento de ciertos gases nobles (neón, criptón, etc.) en la atmósfera, efectuado por el químico británico William Ramsay (1852-1816), la tabla de Mendeléiev experimentó la última ampliación en una columna, tras lo cual quedó definitivamente establecida.

La sustancia más caliente de todas se creó al colisionar átomos de oro entre sí a velocidades cercanas a las de la luz. Es llamada “sopa de quarks y gluones” y alcanza unos humildes 4 trillones grados centígrados, lo que equivale a una temperatura de 250 mil veces más caliente que el interior del sol.

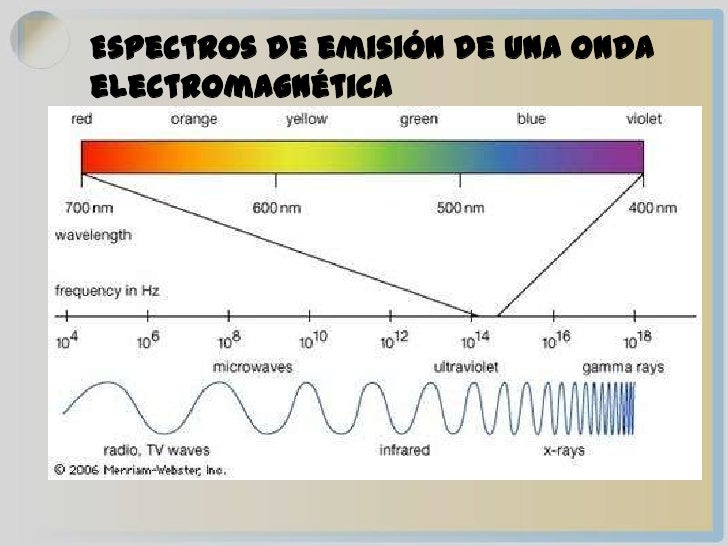

La disolución del indestructible átomo sólido provendría de dos fuentes, una conocida y la otra bastante nueva: el estudio de la luz y el descubrimiento de la electricidad. El propio Einstein describió este histórico movimiento como la decadencia de una perspectiva “mecánica” y el nacimiento de una perspectiva “de campo” del mundo físico, que le ayudó a encontrar su propio camino la relatividad, explicaciones y misterios nuevos.

Albert Einstein tenía en la pared de su estudio un retrato de Michael Faraday (1791-1867), y ningún otro hubiera podido ser más apropiado, pues Faraday fue el pionero y el profeta de la gran revisión que hizo posible la obra de Einstein. El mundo ya no sería un escenario newtoniano de “fuerzas a distancias”, objetos mutuamente atraídos por la fuerza de la Gravedad inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos. El mundo material se convertiría en una tentadora escena de sutiles y omnipresentes “campos de fuerzas”. idea era tan radical como la revolución newtoniana, e incluso más difícil de comprender para los legos en la materia

emilio silvera

Feb

9

¿Quiénes somos? ¿De donde venimos? II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en ¿Quiénes somos? ¿De donde venimos? ~

Clasificado en ¿Quiénes somos? ¿De donde venimos? ~

Comments (9)

Comments (9)

No pocas veces contemplamos escenas que son dignas del mayor asombro. Parece mentira que el felino, no sólo esté mirando al desvalido pajarillo con curiosidad, sino que, da la impresión de que en su mirado y gestos, está presente la ternura. ¿Es posible que hasta los animales tengan más sensibilidad que muchos jumanos?

En aquellas selvas, los simios se encontraban en su paraíso. Las condicione climatológicas eran las más adecuadas: siempre reinaba la misma temperatura cálida, y la lluvia que con frecuencia caía, era también caliente. Apenas tenían enemigos peligrosos, ya que, ante la menor amenaza, en dos saltos estaban en refugio seguro entre las ramas de los árboles, hasta donde ningún depredador podía perseguirles. En este escenario, en el que había poco riesgo, alimentos abundantes y las condiciones más favorables para la reproducción, surgieron nuestros antepasados.

Hace unos cinco millones de años, a comienzos del Pleistoceno, el período que siguió al Mioceno, en los bosques que entonces ocupaban África oriental, más concretamente en la zona correspondiente a lo que hoy es Kenia, Etiopía y Nigeria, habitaba una estirpe muy especial de monos hominoideos: Los Ardipithecus ramidus. Éstos, como el resto de primates, estaban adaptados a vivir en zonas geográficas en las que no existían variaciones estacionales. Porque los monos, en general, no pueden soportar largos periodos en los que no haya frutas, hojas verdes, tallos, brotes tiernos o insectos de los que alimentarse: por eso solo viven en zonas tropicales, salvo muy contadas excepciones.

Los fósiles de quien hoy se considera uno de nuestros primeros antepasados, el Ardipithecus ramidus, han aparecido siempre junto a huesos de otros mamíferos cuya vida estaba ligada al bosque. Se puede suponer, por lo tanto, que habitaba un bosque que aún era espeso, con algunos claros, y abundante en frutas y vegetales blandos, aunque el enfriamiento progresivo que se venía produciendo en esos últimos miles de años y las catastróficas modificaciones geológicas tuvieron que reducir la disponibilidad de los alimentos habituales de estos simios.

El Ardipithecus ramidus no abandonaba nunca sus selvas. Como los monos antropomorfos de hoy, debía tratarse de una especie muy poco tolerante a los cambios ambientales. Todo apunta a que se auto-confinaban en la búsqueda de la comodidad fresca y húmeda y la fácil subsistencia que les proporcionaba sus bosques y nunca traspasaban los límites: en la linde se encontraba, para él, el fin del mundo, la muerte.

Estos antepasados nuestros son, de entre todos los homínidos fósiles, los que más se parecen a los monos antropomorfos que viven en la actualidad. Su cerebro era como el de un chimpancé actual: de una capacidad de 400 cm3 aproximadamente. Sus condiciones físicas estaban totalmente adaptadas al medio, con piel cubierta de pelo fuerte y espeso, impermeable, adaptadas al clima lluvioso y la humedad ambiental, en donde el sudor era totalmente ineficaz para refrigerar el cuerpo.

El equipo sensorial de estos antepasados nuestros debía de ser como el de todos los primates. Predominaba el sentido de la vista más que el del olfato: en el bosque, el hecho de ver bien es más importante que el de tener una gran capacidad olfativa. Una buena visión de los colores les permitía detectar las frutas multicolores en las umbrías bóvedas de la selva. El sentido del oído tampoco debía de estar muy desarrollado: contaban con orejas de pabellones pequeños que no tenían la posibilidad de modificar su orientación. En cambio, poseían un refinado sentido del gusto, ya que en su dieta tenían cabida muchos sabores diferentes; de ahí deriva el hecho de que cuando nos resfriamos y tenemos la nariz atascada los alimentos pierdan su sabor.

A pesar de su escasa capacidad cerebral, es posible que en ocasiones se sirviera de algún utensilio, como alguna rama para defenderse, y de un palito para extraer insectos de sus escondites, y hasta utilizara piedras para partir semillas. El uso de estas herramientas no era premeditado, sino que acudían a él de manera instintiva en el momento que lo necesitaban y luego no conservaba el utensilio, sencillamente los abandonaban para buscar otro nuevo en la próxima ocasión.

Con el paso de los años fueron evolucionando y transformándose físicamente, perdiendo sus enormes colmillos, el pelo, la forma simiesca de desplazarse. El cambio climático introdujo una modificación ecológica y trajeron dificultades para encontrar alimentos lo que hizo que los individuos de esa especie de simios estuvieran permanentemente amenazados de muerte. En consecuencia, las ventajas genéticas de adaptación al medio les trajeron variaciones como la ya mencionada reducción de los caminos, se convertían en algo decisivo para que llegaran a hacerse adultos con un óptimo desarrollo y que se reprodujeran más y con mayor eficacia.

La existencia dejó de ser idílica para estar rodeada de riesgos que, constantemente, amenazaban sus vidas por los peligrosos depredadores que acechaban desde el cielo, desde el suelo o desde las propias ramas de los árboles en los que el Ardipithecus ramidus pasaba la totalidad de su existencia.

Pasaron un par de millones de años, el planeta continuó evolucionando junto con sus pobladores y, según los indicios encontrados en las sabanas del este de África, allí vivieron unos homínidos que tenían el aspecto y el cerebro de un chimpancé de hoy. Caminaban sobre dos pies con soltura, aunque sus brazos largos sugieren que no despreciaban la vida arbórea; eran los Australopithecus. De una hembra de Austrolopithecus aferensis que se paseaba por la actual Etiopía hace tres millones de años poseemos un esqueleto completo: Lucy.

Sabemos que la selección natural sólo puede producirse si hay variación. La variación supone que los descendientes, si bien pueden tener muchos caracteres comunes con sus padres, nunca son idénticos a ellos. La selección natural actúa sobre estas variaciones favoreciendo unas y eliminando otras, según si proporcionan o no ventajas para la reprodución; las que sobreviven y se reproducen son las que están mejor dotados y mejor se adaptan al entorno. Estas variaciones vienen dadas por mutación (inapreciable en su momento) y por recombinación de genes y mezclas enriquecedoras de la especie. Ambos procesos, en realidad se rigen exclusivamente por el azar, es decir, ocurren independientemente de que los resultados sean o no beneficiosos para los individuos, cuando se producen.

Los cambios ecológicos y climáticos progresivos, junto con la aparición casual de unas afortunadas mutaciones, permitieron que unos simios como los antes mencionados Ardipithecus ramidus se transformaran a lo largo de miles de años en los Australopithecus afarensis. El segundo peldaño en la escalera de la evolución del hombre se había superado: la bipedestación. Esta ventaja evolutiva les permitió adaptarse a sus nuevas condiciones ambientales, no solo proporcionándoles una mayor movilidad por el suelo, sino liberando sus manos para poder acarrear alimentos y consumirlos en un lugar seguro. Hay que tener en cuenta que, al desplazarse erguidos, estos homínidos regulaban mejor su temperatura corporal en las sabanas ardientes porque exponían menos superficie corporal al sol abrasador. También podían percibir con mayor antelación el peligro. Por supuesto, estos cambios positivos, también incidieron en el despetar de sus sentidos.

Australopithecus afarensis

Correr para salvarse desarrolló sus pulmones y el corazón, los peligros y la necesidad agudizó su ingenio y su mente se fue desarrollando, apareció la extrañeza por lo desconocido, lo que mucho más tarde sería curiosidad.

El tiempo siguió transcurriendo miles de años, los siglos se amontonaban unos encima de otros, cientos de miles de años hasta llegar al año 1.500.000 antes de nuestra era, y seguiremos en África.

Al iniciar la época denominada Pleistoceno, hace un millón ochocientos mil años, el mundo entró en un periodo aún más frío que los anteriores en el que comenzaban a sucederse una serie de periodos glaciales, separados por fases interglaciares más o menos largas. Cerca de los polos de la Tierra, los periodos glaciales ocasionaron la acumulación de espesas capas de hielo a lo largo de los miles de años en que persistió el frío más intenso; luego, en los miles de años siguientes que coincidieron con una fase más calida, los hielos remitieron algo, aunque no desaparecieron por completo.

En las latitudes más bajas, como en el este africano, la mayor aridez del clima favoreció que prosperara un tipo de vegetación hasta entonces desconocido, más propio de las zonas desérticas. También se incrementaron las sabanas de pastos, casi desprovistas de árboles, semejantes a las praderas, las estepas o las pampas actuales.

A lo largo del millón y medio de años transcurridos desde que Lucy se paseaba por África habían surgido numerosas especies de homínidos, algunas de las cuales prosperaron durante cientos de miles de años y luego desaparecieron.

Por aquellos tiempos habitaba la zona del este de África el primer representante del género Homo:

El Homo habilis, un antecesor mucho más próximo a nosotros que cualquiera de las anteriores especies, con una capacidad craneal de entre 600 y 800 cm3 y que ya era capaz de fabricar utensilios de piedra, aunque muy toscos. Es conveniente tener en cuenta que la aparición de una nueva especie no tiene por qué coincidir necesariamente con la extinción de la precedente. En realidad, muchas de estas especies llegaron a convivir durante miles de años.

Las peripecias de estos personajes por sobrevivir llenarían varios miles de libros como este y, desde luego, no es ese el motivo de lo que aquí queremos explicar, más centrado en hacer un repaso desde los orígenes de nuestros comienzos hasta nuestros días y ver que la evolución del conocimiento es imparable, desde las ramas de los árboles y los gruñidos, hemos llegado hasta la Mecánica Cuántica y la Relatividad General que, mediante sofisticadas matemáticas nos explican el mundo en el que vivimos, el Universo al que pertenecemos, y las fuerzas que todo lo rigen para crear la materia.

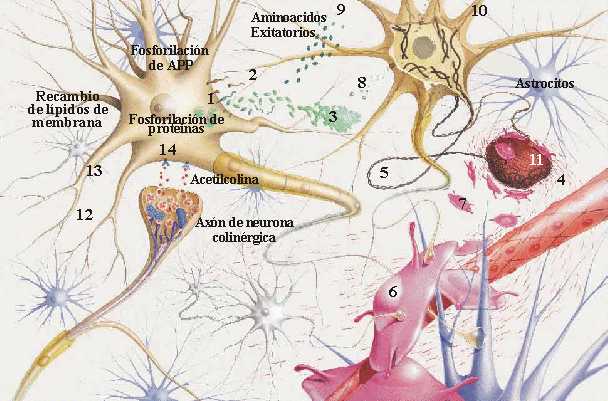

Aquí reside el mayor misterio del Universo

Pero continuemos. En dos millones de años de evolución se dobló el volumen cerebral desde los 450 cm3 del Australopithecus aferensis hace cuatro millones de años hasta los 900 cm3 del Homo ergaster. Es un misterio cómo se llegó a desarrollar nuestro cerebro con una capacidad de 1.300 cm3 y una complejidad estructural tan sorprendente como se comentaba en las primeras páginas de este trabajo.

Pero también resulta un misterio cómo fue posible que nuestro cerebro evolucionara a la velocidad a la que lo hizo: en apenas tres millones de años el volumen cerebral pasó de 450 a 1.300 cm3. Esto representa un crecimiento de casi 30 mm3 por siglo de evolución. Si consideremos una duración media de treinta años para cada generación, han pasado unas cien mil generaciones desde Lucy hasta nosotros, lo que supone un crecimiento medio de 9 mm3 de encéfalo por cada generación.

El aumento del volumen del cerebro es una especialización como la de cualquier otro órgano, y la selección natural favoreció el crecimiento encefálico porque proporcionó ventajas de supervivencias y reproducción en el nicho ecológico de los homínidos. Tradicionalmente, a la hora de abordar la cuestión de la evolución del cerebro se plantean grandes cuestione: ¿Para qué necesitaron nuestros antecesores un cerebro grande ? ¿Por qué la evolución desarrolló una estructura que permite sembrar una huerta, componer una sinfonía, escribir una poesía o inventar un tensor métrico que nos permita operar con dimensiones curvas del espacio ?

¿Qué puede suceder en lugares como éste para que desde ahí puedan surgir las ideas, los pensamientos, los sentimientos?

Estas y otras muchas preguntas, nunca tienen una respuesta científica convincente. Eso sí, sabemos que nuestro cerebro es un lujo evolutivo, la herramienta más delicada, compleja y precisa jamás creada en la biología.

El cerebro es un órgano que consume mucha energía y posee una elevada actividad metabólica. El cerebro humano tiene una actividad metabólica varias veces mayor de lo esperado para un primate de nuestro mismo peso corporal: consume entre un veinte y un veinticinco por 100 del gasto energético en reposo (metabolismo basal), en comparación con el ocho a diez por 100 de consumo energético para los primates. Además, el cerebro es exquisito y muy caprichoso en cuanto al combustible que utiliza para producir energía; no le sirve cualquier cosa. En situaciones normales el cerebro sólo consume glucosa y utiliza 100 gr. de este azúcar cada día, la cual procede de los hidratos de carbono ingeridos con los alimentos vegetales. Sólo en casos extrema necesidad, por ejemplo cuando llevamos varios días sin comer hidratos de carbono, el cerebro recurre a su combustible alternativo, un sucedáneo, que son los cuerpos cetónicos que proceden de las grasas.

A causa de estas peculiaridades metabólicas del tejido cerebral, su funcionamiento entraña un importante consumo de recursos y gasta una notable cantidad de combustible metabólico. Estos valores aumentan si consideramos el precio del desarrollo del cerebro; el cerebro de un recién nacido representa el doce por 100 del peso corporal y consume alrededor del sesenta por 100 de la energía del lactante. Una gran parte de la leche que mama un niño se utiliza para mantener y desarrollar su cerebro.

Está claro que el cerebro necesita energía. Sin embargo, no quiere decir que cuanto más comamos más crecerá y más inteligentes seremos. El cerebro crece porque se ejercita, es el órgano pensante de nuestro ser, allí se elaboran todas las ideas y se fabrican todas las sensaciones, y, su mecanismo se pone en marcha para buscar soluciones a problemas que se nos plantean, para estudiar y comprender, asimilar nuevos conceptos, emitir teorías y plantear cuestiones complejas sobre múltiples problemas que el ser humano maneja en los distintos ámbitos del saber científico y técnico o simplemente de conocimientos especializados de la actividad cotidiana. Todo esto, hace funcionar al cerebro, a veces al límite de sus posibilidades, exigiéndole más de lo que es capaz de dar y exprimiendo su energía hasta producir agotamiento mental.

Esta actividad, sobre todo en las ramas de las matemáticas, la física, y la química (está comprobado), es lo que hace crecer más a nuestro cerebro que, en el ejercicio de tales actividades, consumen, de manera selectiva la energía necesaria para tal cometido de una máxima exigencia intelectual que requiere manejar conceptos de una complejidad máxima que no todos los cerebros están capacitados para asimilar, ya que, se necesita una larga y cuidada preparación durante años y, sobre todo, que el cerebro esté capacitado para asimilarla.

Así que, el cerebro crece por que lo hacemos trabajar y lo educamos, no porque nos atraquemos de comer. Hay animales que consumen enormes cantidades de alimentos y tienen cerebros raquíticos.

El deseo de saber, eso sí que agranda el cerebro, hacerlo trabajar

En 1.891, sir Arthur Seit enunció que en los primates existe una relación inversa entre el tamaño del cerebro y el del intestino: “Un primate no puede permitirse tener a la vez un sistema digestivo grande y un cerebro también grande”.

En 1.995, L. Aiello y P.Wheeler, completaron este principio formulando la llamada “Hipótesis del órgano costoso”. En ella se establece que, dado que el cerebro es uno de los órganos más costosos desde el punto de vista metabólico, un aumento del volumen cerebral sólo sería posible a cambio de reducir el tamaño y la actividad de otro órgano con similar consumo de energía. ¿Pero cuál es este órgano ? El otro sistema que consume tanta energía como el cerebro es el aparato digestivo. El intestino puede reducirse a lo largo de la evolución porque su tamaño, en una determinada especie, depende de la calidad de la alimentación que esa especie ingiera. Una alimentación de alta calidad es la que se digiere con facilidad y libera mayor cantidad de nutrientes y energía por unidad de trabajo digestivo invertido.

La alimentación a base de plantas es de más baja calidad que la dieta a base de carne, por eso una forma de aumentar la calidad dietética de una alimentación es incrementar la cantidad de comida de procedencia animal (huevos, carne, insectos, pescados, reptiles, etc.

Cuando se comparan las proporciones de volumen de cerebro y de aparato digestivo en humanos y en chimpancés en términos energéticos se obtiene un resultado concluyente: la energía ahorrada por la reducción del tamaño del intestino en humanos es aproximadamente del mismo orden que el coste energético adicional de su mayor cerebro.

Así, según estas teorías, la expansión cerebral que se produjo durante la evolución desde nuestros antecesores hasta el hombre sólo fue energéticamente posible mediante una reducción paralela del tamaño del aparato digestivo y el aumento del cerebro. Lo que nos lleva al dicho:

Hay que comer para vivir, no vivir para comer.

emilio silvera

Feb

9

¡La desigualdad en el mundo! ¿Cuando cambiará eso?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Injusticia sin fin ~

Clasificado en Injusticia sin fin ~

Comments (1)

Comments (1)

Sí, es posible que la peor enfermedad del ignorante sea el no saber que lo es. Tal como van las cosas, parece que una parte de los habitantes del planeta están procurando que el resto de sus congéneres, estén situados en una zona nebulosa, inmersa en la vorágine que han creado para ellos de hipotecas, trabajos precarios o de muchas horas y mal remunerados, con pocas posibilidades de acceder al conocimiento. Esa parte situada en la región privilegiada, necesita que todos los demás -esa mayoría silenciosa-, trabajen para que ellos puedan vivir en “otro mundo” y, como decía aquel, “la buena vida es cara. Hay otra más barata pero…, ¡esa no es vida!”. Así que, a costa de lo que sea, esa casta de privilegios (no siempre merecidos), mantiene esa desigualdad que, para ellos, es lo conveniente. ¿La moral y la Conciencia? Bueno, para toda esa gente, esos son conceptos que pueden acomodar en sus mentes según les convenga en cada momento. Lo penoso de esta realidad es que, si miramos con atención, podemos ver que la gente, en general, no es feliz.

Siempre hemos oído decir que en el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo. Está claro que ni todos podemos ser Einstein ni tampoco todos podemos ser millonarios. Sin embargo, sería deseable que todos pudieran tener un mínimo que asegure su dignidad como personas, ¿cuántos científicos podemos perder por el simple hecho de que sus padres, no pueden darle una educación adecuada? Son muchas, las personas inteligentes que no pueden desarrollar sus capacidades por falta de medios y, desde muy jóvenes, se ven obligados a trabajar en lo que sea para poder llevar la vida adelante, y, de esa manera, no solo son ellos los que pierden, sino que, la Sociedad en su conjunto, se ve privada de lo que esas mentes pudieran ofrecer.

Escenas como la de arriba me reconfortan. Tenemos la obligación de procurar a los jóvenes ese espacio que les permita desarrollarse como personas y que, cada cual, pueda elegir libremente lo que quiere hacer el día de mañana, que puedan estudiar y prepararse para hacer frente a la vida con todas las garantías de una buena preparación. Que cada uno sea libre de escoger hasta dónde quiere sacrificarse para construir su futuro.Sin embargo, para que eso sea posible, desde niños debemos enseñarle el camino a seguir y, para que eso sea posible, tiene que estar presente la posibilidad de poder hacerlo sin muros económicos que lo puedan impedir.

“Es preferible enseñar a los jovenes de hoy, para no tener que castigar a los adultos delincuentes del mañana”

Es corriente contemplar cada día escenas que deprimen, que nos encogen el Alma

¿Eliminar las desigualdades? ¿Desde cuando vengo oyendo esa cantinela? En ese sentido, la Humanidad tiene una gran asignatura pendiente. Bueno, mejor sería decir que una parte de la Humanidad tiene una deuda pendiente que no acaba de pagar. Lo bueno sería que, como hacen los recaudadores de Hacienda, ¡los pudiéramos embargas! Toda esa “gentuza” que, envueltos en tapicerías de cuero, confortablemente instalados en casas inmensas, con fortunas que no siempre son el fruto de un buen hacer, no mueven ni un dedo por remediar este mal del mundo que ellos, han ayudado a crear. No es suficiente para acallar sus conciencias con que, de vez en cuando, hagan alguna donación y presuman de ayudar al necesitado, cuando la realidad, es que les importa un bledo que esa gran parte del mundo mal viva en condiciones tan precarias que, no pocas veces, es la muerte por hambre su destino.

Las desigualdades en nuestro mundo son muy profundas y, no todos son conscientes de ello

Mucho es lo que se habla de “Derechos Humanos” y, en cualquier parte podemos leer bonitas palabras que están muy lejos de la realidad: “Los derechos humanos son aquellas “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización“. En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos2 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

Todos estos tratados internacionales que han sido suscritos por las naciones del mundo, al final del camino, se han quedado en rimbombantes declaraciones sin sentido práctico alguno, su eficacia en el “mundo real” nunca llegó a plasmarse y, podemos ver, sin embargo, como priman los hechos que están encaminados a conseguir más poder y dinero a costa de lo que sea. Ese “lo que sea”, nos lleva, en no pocos casos, a escenarios de dolor y muerte como, en estos momentos podemos ver en Chechenia, Siria y otras regiones del mundo en las que, la lucha por el poder y el dinero no puede ser frenada por nada ni por nadie.

Está claro que esto no es convencer por medio de la palabra

Nuestro planeta, la Tierra, es de todos los que en él habitamos (también las criaturas no humanas tienen derecho a tener su propio espacio que debemos respetar) y, desde luego, a estas alturas es inadmisible que unos pocos quieran controlar grandes regiones y hacerlas exclusivas, apropiandose de sus riquezas a costa de que otros muchos lo pasen mal y no tengan, ese mínimo que a nadie debiera faltar.

No importa en que lugar del mundo podamos estar. Todos formamos parte de un mismo ecosistema que nos da cobijo y, permitir desigualdades es un signo de ignorancia no exenta uan brutalidad en la que no tiene cabida la conciencia, la moral, ni la ley. Debemos construir un Estado de Derecho en el que todos seámos uno, en el que la Justicia impere y en el que, en lugar de bellas palabras que se conviertan en humo, sean los hechos los que prevalezcan para el bien común, sea el estado natural de las cosas.

Dicen que la Justicia es ciega y, yo me pregunto: ¿No es ya el momento de que se quite la venda de los ojos? Seguramente se quedaría paralizada por el terror, al contemplar, la fealdad del mundo. La pobre Justicia, ajena a la realidad, está supeditada a las leyes de los hombres que, desgraciadamente, no siempre sonjustas ni tampoco imparciales.

Si la manera de impartir la Justifcia dependen del ajusticiado… ¡Apaga y vamonos! Sea quién sea el que hizo el desman… ¡Que lo pague!

emilio silvera

Feb

8

Semilleros de estrellas: Las Nebulosas.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Nebulosas y estrellas ~

Clasificado en Nebulosas y estrellas ~

Comments (0)

Comments (0)

Esta bonita imagen de arriba es de NGSC 7129

Aunque ya en épocas en que se confundían con las galaxias los astrónomos griegos anotaron en sus catálogos la existencia de algunas nebulosas, las primeras ordenaciones exhaustivas se realizaron a finales del siglo XVIII, de la mano del francés Charles Messier y del británico William F. Herschel.

En el siglo XX, el perfeccionamiento de las técnicas de observación y la utilización de dispositivos de detección e ondas de radio y rayos X de procedencia no terrestre completaron un detallado cuadro de Nebulosas, claramente diferenciadas en origen y características de las galaxias y los cúmulos de estrellas, lo que hizo posible estudiar sus propiedades de forma sistemática.

En la Tabla de Objetos Messier, existen clasificadas muchas de ellas, y, entre las más conocidas podríamos citar a las siguientes:

-Nebulosa del Cangrejo en Tauro

-Nebulosa de la Laguna en Sagitario

-Nebulosa Trífida en Sagitario

-Nebulosa de Dumbell en Vulpécula

-La Gran Nebulosa de Orión en Orión

-Nebulosa Brillante en Orión

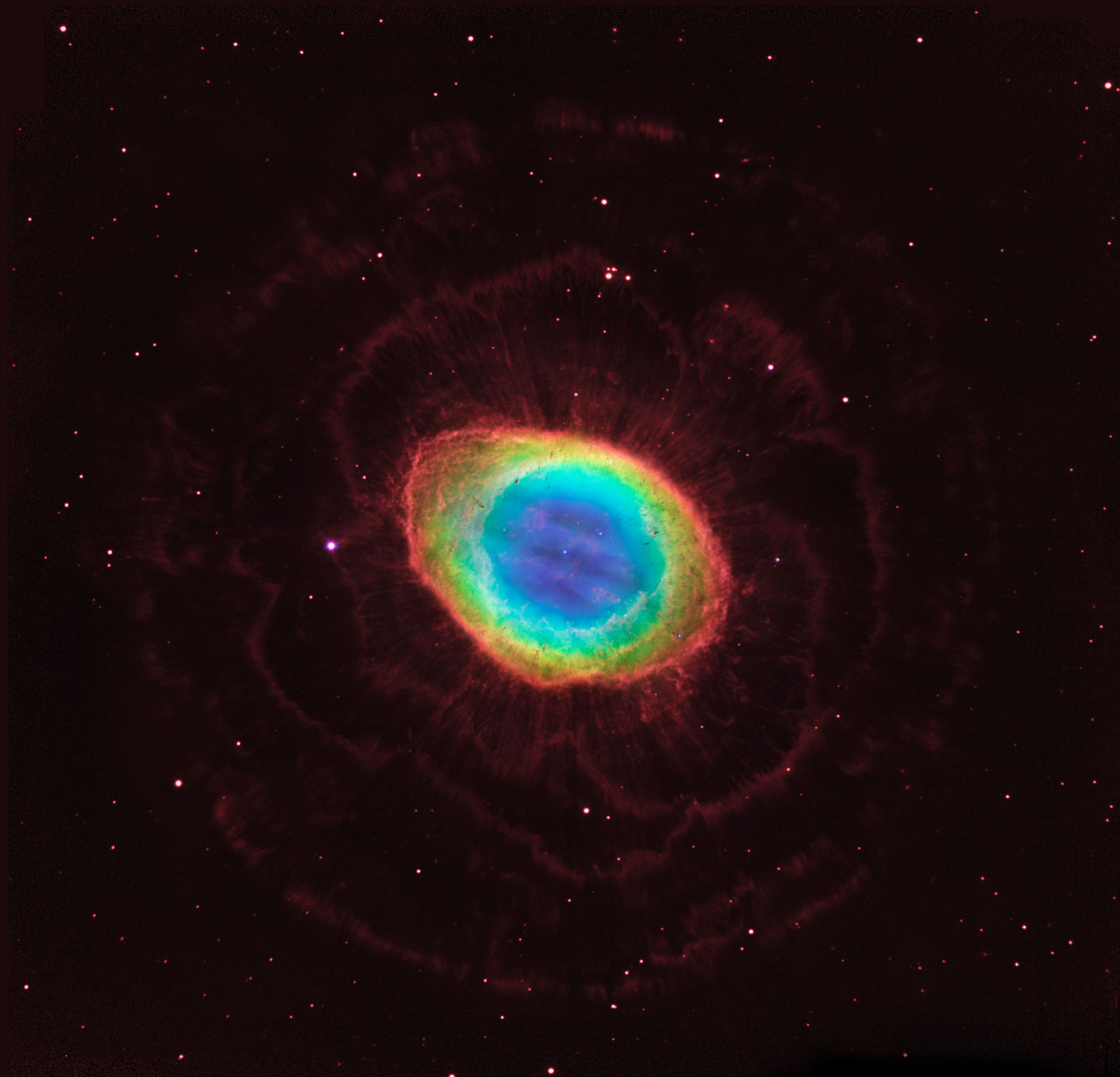

-Nebulosa brillante “del anillo” en Lira

-Nebulosa planetaria “del Búho” en Osa Mayor

-Nebulosa de Orión, M42

-Nebulosa de la Cabeza de Caballo

-Nebulosa Norteamericana en la Constelación del Cisne. Enclavada justo en el centro de la constelación del Cisne, muy cerca de la brillante estrella Deneb, se encuentra la Nebulosa de Norteamérica (NGC 7000).

Las Nebulosas Moleculares Gigantes se encuentran mayoritariamente en los Brazos Espirales de las galaxias de disco, y son el lugar de mayor nacimioento de estrellas… sistemas planetarios y… ¿Por qué no decirlo? posibles mundos con las condiciones necesarias para el surgir de la vida.

Existen casi 4 000 nubes de este tipo sólo en nuestra Galaxia, y cada una tiene una masa que oscila entre 100 000 y 200 000 masas solares. El Hidrógeno y el Helio presentes en las Nebulosas existen desde el principio del Universo. Los elementos más pesados, como el Carbono, Oxígeno, Nitrógeno y Azufre, de más reciente formación, proceden de transmutaciones estelares que tienen lugar en el interior de las estrellas (lo explicamos en los primeros trabajos presentados con motivo de esta conmemoración del Año Internacional de la Astronomía 2009).

Y, como sería interminable el reseñar aquí todas la Nebulosas existentes en el cielo, sólo nos limitamos a dejar una reseña de varias de ellas de entre un inmenso número de variadas Nebulosas que pueblan el Universo.

Lo que es ineludible por ser el objetivo principal de divulgar el conocimiento de la Astronomía, al tratar sobre Nebulosas, es explicar lo que una Nebulosa es, y, las clases o variedades más importantes que de ellas existen, así que, sin más preámbulo pasamos a exponer lo que son estos objetos del cielo.

NEBULOSAS

Se llama Nebulosa a una nube de gas y polvo situada en el espacio. El término se aplicaba originalmente a cualquier objeto con apariencia telescópica borrosa, pero con en advenimiento de instrumentos más potentes Tecnológicamente hablando, se descubrió que muchas nebulosas estaban en realidad formadas por estrellas débiles. En 1864, W. Huggins descubrió que las verdaderas nebulosas podían distinguirse de aquellas compuestas de estrellas analizando sus espectros.

En la actualidad, en término Nebulosa significa nebulosa gaseosa. El término nebulosa extragaláctica, utilizado originalmente para describir galaxias es ahora obsoleto. Existen tres tipos principales de nebulosas gaseosas:

- Las Nebulosas de emisión, que brillan con luz propia.

- Las Nebulosas de reflexión, que reflejan la luz de fuentes brillantes próximas como estrellas.

- Las nebulosas oscuras (o nebulosas de absorción), que aparecen oscuras frente a un fondo más brillante.

Este amplio esquema de clasificación ha sido extendido sobre todas las longitudes de onda, dando lugar a términos como nebulosas de reflexión infrarroja. Las nebulosas de emisión incluyen a las nebulosas difusas o regiones H II situadas alrededor de las estrellas jóvenes, las nebulosas planetarias que se hallan alrededor de las estrellas viejas y los remanentes de supernovas.

NEBULOSA BIPOLAR

Nube de gas con dos lóbulos principales que están situados simétricamente a cada lado de una estrella central. Esta forma bipolar se debe a la eyección de material por la estrella en direcciones opuestas. En algunos casos el material que fluye escapa a lo largo del eje de rotación de un denso disco de material que rodea a la estrella, y que la puede oscurecer completamente en longitudes de onda óptica.

Las Nebulosas bipolares pueden ser producidas por el flujo de materia procedente de estrellas muy jóvenes o muy viejas.

NEBULOSA BRILLANTE

Nube luminosa de gas y polvo interestelar. El término incluye a las nebulosas de emisión, en las que el gas brilla con luz propia; y las nebulosas de reflexión en las que el gas y el polvo reflejan la luz de las estrellas cercanas.

NEBULOSAS DE ABSORCIÓN – NEBULOSA OSCURA

Ahí, en el centro, podemos contemplar la oscuridad de la Nebulosa “Saco de Carbón”

Nube de gas y polvo interestelar que absorbe la luz que incide sobre ella desde detrás, de manera que parece negra frente a un fondo más brillante. La luz absorbida calienta las partículas de polvo, las cuales rerradian parte de esa energía en forma de radiación infrarroja. Parte de la luz del fondo no es absorbida, sino que es difundida o redirigida. La Nebulosa de la Cabeza del Caballo en Orión es una famosa nebulosa oscura; otro ejemplo es el Saco de Carbón, cerca de Cruz que oculta parte de la Vía Láctea.

NEBULOSA DE EMISIÓN

Nube luminosa de Gas y polvo en el espacio que brilla con luz propia. La luz puede ser generada de varias maneras. Usualmente el gas brilla porque está expuesto a una fuente de radiación ultravioleta; algunos ejemplos son las regiones H II y las Nebulosas planetarias, que son ionizadas por estrellas centrales.

El gas también puede brillar porque se ionizó en una colisión violenta con otra nube de gas, como en los objetos Herbig-Haro. Finalmente, parte de la luz de los remanentes de supernovas como la Nebulosa del Cangrejo está producida por el proceso de radiación sincrotón, en el que las partículas cargadas se mueven en espiral alrededor de un campo magnético Interestelar.

NEBULOSA NORTEAMÉRICA

Nebulosa difusa en Cygnus, también conocida como NGC 7000, con forma parecida al continente norteamericano. Sus dimensiones son de 2º x ½º y se encuentra a 1 500 a.l., similar a la distancia de la brillante estrella Deneb. Sin embargo, la estrella que lo ilumina se cree que no es Deneb, sino una caliente estrella azul de magnitud 6 situada dentro de la nebulosa HR 8023. Cerca de la Nebulosa Norteamericana se encuentra la Nebulosa del Pelícano, tratándose en realidad de parte de la misma enorme nube que se extiende 100 años-luz.

NEBULOSA DE REFLEXIÓN

La Nebulosa de reflexión Merope

Al igual que las otras, es una nube de gas y polvo interestelar que brilla porque refleja o difunde la luz estelar. La luz procedente de una nebulosa de reflexión tiene las mismas líneas espectrales que la luz estelar que refleja, aunque es normalmente más azul y puede estar polarizada. Las nebulosas de reflexión aparecen a menudo junto a las nebulosas de emisión en las regiones de formación estelar reciente. El Cúmulo de las Pléyades está rodeado por una nebulosa de reflexión.

NEBULOSA DIFUSA

Otra nube de gas y polo interestelar que brilla debido al efecto sobre ella de la radiación ultravioleta procedentes de las estrellas cercanas. En la actualidad se recomienda el uso del término Región H II para referirse a este tipo de nebulosas.

El calificativo de “difuso” data de la época en la que las nebulosas eran clasificadas de acuerdo a su apariencia en el óptico. Una nebulosa difusa era una que mantenía su aspecto borroso incluso cuando se observaba aumentada a través de un gran telescopio, en contraposición a aquellas que podían ser resueltas en estrellas.

NEBULOSA FILAMENTARIA

Grupo de nubes de gas y polvo alargadas con una estructura en forma de finos hilos vista desde la Tierra. Muchas estructuras filamentarias pueden realmente ser hojas vistas de perfil, en vez de hilos. Las nebulosas filamentarias más conocidas como la Nebulosa del Velo, son remanentes de supernova. Aunque estos remanentes tienen temperaturas de 10 000 K, son en realidad las partes más frías del remanente, pudiendo alcanzar otras partes de ella temperaturas superiores a 1.000.000 K.

NEBULOSAS PLANETARIAS

Brillante nube de gas y polvo luminoso que rodea a una estrella altamente evolucionada. Una nebulosa planetaria se forma cuando una gigante roja eyecta sus capas exteriores a velocidades de unos 10 km/s. El gas eyectado es entonces ionizado por la luz ultravioleta procedente del núcleo caliente de la estrella.

A medida que pierde materia este núcleo queda progresivamente expuesto, convirtiéndose finalmente en una enana blanca (lo que pasará con nuestro Sol). Las nebulosas planetarias tienen típicamente 0,5 a.l. de diámetro, y la cantidad de material eyectado es de 0,1 masas solares o algo más.

Debido a la altísima temperatura del núcleo, el gas de la nebulosa está muy ionizado. La Nebulosa Planetaria dura unos 100.000 años, tiempo durante el cual una fracción apreciable de la masa de la estrella es devuelta al espacio interestelar.

Las nebulosas planetarias se llaman así porque a los antiguos observadores les recordaba un disco planetario. De hecho, las formas detalladas de las nebulosas planetarias reveladas por los modernos telescopios cubren muchos tipos diferentes, incluyendo las que tienen forma de anillos (como la Nebulosa Anular), forma de pesas, o irregular.

Algunas nebulosas planetarias presentan ansae, unas pequeñas extensiones a cada lado de la estrella central, que se piensa que son producidas por eyección a alta velocidad de material de un flujo bipolar.

NEBULOSA PROTOPLANETARIA

Descripcion: Una nebulosa planetaria en proceso de hacer una proto-planetaria: una estrella moribunda (oculta entre el polvo y el gas, al centro de la …

- Etapa temprana en la formación de una nebulosa planetaria. En esta fase la estrella central ha expulsado sus capas exteriores, dejando al caliente núcleo estelar expuesto. La luz ultravioleta del núcleo comienza a ionizar la nube de gas y polvo circundante, y durante una breve fase la envoltura circunestelar contiene a la vez material ionizado y material molecular frío lejos de la misma.

- Nube a partir de la cual se formaron los planetas alrededor de una estrella recién nacida, como ocurrió en la nebulosa solar.

NEBULOSA SOLAR

NGC 604, una nebulosa de emisión en la constelación del triángulo captada por el Hubble en 1995. Llamada Nebulosa solar porque de una como ellla surgió nuestro Sistema solar.

Nube de gas y polvo a partir de la cual se formó el Sistema Solar hace unos 5 000 millones de años. Se piensa que la nube tenía forma de disco achatado y que fue dispersada por el viento T. Tauri del joven Sol.

Los cometas, asteroides y meteoritos aportan importantes pistas para conocer la composición de la nebulosa solar. Discos similares de gas y polvo han sido detectados alrededor de estrellas jóvenes cercanas, notablemente Beta Pictoris.

Estimamos debidamente cumplido el objetivo de enseñar aquí de manera sencilla, lo que son las Nebulosas y, si algunos de los lectores (aunque sean pocos), han aprendido algo sobre ellas, el objetivo está cumplido y nos damos por pagados, ya que, el Año Internacional de la Astronomía 2009, tiene ese sólo objetivo. Acercar la Astronomía a todos.

emilio silvera

Feb

8

La maravilla de… ¡los cuantos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (3)

Comments (3)

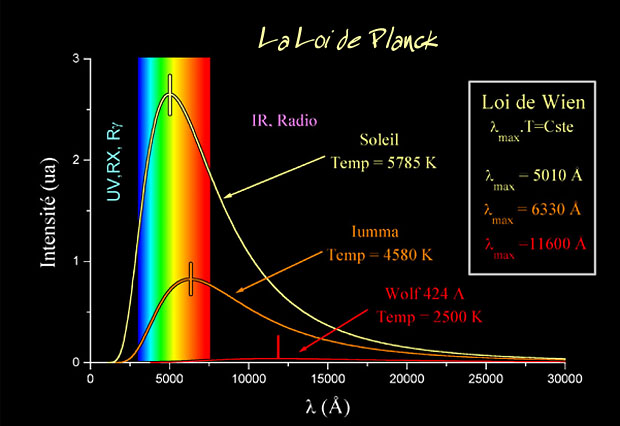

La Física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck propuso una posible solución a un problema que había estado intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menos intensidad, por los objetos más fríos. Planck escribió un artículo de ocho páginas y el resultado fue que cambió el mundo de la física y aquella páginas fueron la semilla de la futura ¡mecánica cuántica! que, algunos años más tardes, desarrollarían físicos como Einstein (Efecto fotoeléctrico), Heisenberg (Principio de Incertidumbre), Feynman, Bhor, Schrödinger, Dirac…

Figura animada que representa un rayo de luz incidiendo sobre un cuerpo negro hasta su total absorción. l nombre cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862 y su idea deriva de la siguiente observación: toda la materia emite radiación electromagnética cuando se encuentra a una temperatura por encima del cero absoluto. La radiación electromagnética emitida por un cuerpo a una temperatura dada es un proceso espontáneo y procede de una conversión de su energía térmica en energía electromagnética. También sucede a la inversa, toda la materia absorbe radiación electromagnética de su entorno en función de su temperatura.

La expresión radiación se refiere a la emisión continua de energía de la superficie de todos los cuerpos. Los portadores de esta energía son las ondas electromagnéticas producidas por las vibraciones de las partículas cargadas que forman parte de los átomos y moléculas de la materia. La radiación electromagnética que se produce a causa del movimiento térmico de los átomos y moléculas de la sustancia se denomina radiación térmica o de temperatura.

Ley de Planck para cuerpos a diferentes temperaturas.

Estaba bien aceptado entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía.

Pero si usamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de la radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano, y, desde luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico o una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para longitudes mayores como para longitudes menores. Esta longitud característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273 ºC bajo cero). Cuando a 1.000 ºC un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de la luz visible.

Acero al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de la luz visible.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en paquetes de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de onda y, por lo tanto, proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. La sencilla fórmula es:

E = hv

Donde E es la energía del paquete, v es la frecuencia y h es una nueva constante fundamental de la naturaleza, la constante de Planck. Cuando Planck calculó la intensidad de la radiación térmica imponiendo esta nueva condición, el resultado coincidió perfectamente con las observaciones.

Ni que decir tiene que, desde entonces, la fórmula ha sido mejorada y, como siempre pasa, los avances que son imparables van modificando las teorías originales para perfeccionarlas y que se ajusten mucho más a la realidad que la Naturaleza nos muestra cuando somos capaces de descubrir sus secretos.

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una manera mucho más tajante: el sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en paquetes de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos del paquete de energía de Planck.

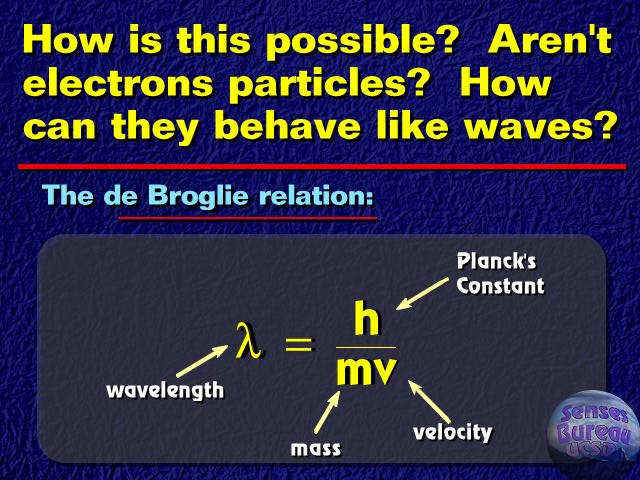

El príncipe francés Louis Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, que no sólo cualquier cosa que oscila tiene una energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar como una “onda” que se extiende en una cierta dirección del espacio, y que la frecuencia, v, de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse como una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilatorias de campos de fuerza.

En mecánica cuántica, el comportamiento de un electrón en un átomo se describe por un orbital, que es una distribución de probabilidad más que una órbita. El electrón (e−), es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa.Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos, en otras palabras, generalmente se define como una partícula elemetal.

En la Teoría de cuerdas se dice que un electrón se encuentra formado por una subestructura (cuerdas). Tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor con respecto a la del protón. El miomento angular (espín) intrínseco del electrón es un valor semientero en unidades de ħ, lo que significa que es un fermión. Su antipartícula es denominada positrón: es idéntica excepto por el hecho de que tiene cargas —entre ellas, la eléctrica— de signo opuesto. Cuando un electrón colisiona con un positrón, las dos partículas pueden resultar totalmente aniquiladas y producir fotones y rayos gamma.

los leptones

Los electrones, que pertenecen a la primera generación de la familia de partículas de los leptones y participan en las interacciones fundamentales, tales como la Gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil. Como toda la materia, posee propiedades mecánico cuánticas tanto de partículas como de onmdas, de tal manera que pueden colisionar con otras partículas y pueden ser difractadas como la luz. Esta dualidad se demuestra de una mejor manera en experimentos con electrones a causa de su ínfima masa. Como los electrones son fermiones, dos de ellos no pueden ocupar el mismo estado cuántico, según el Principio de exclusión de Pauli. Por este motivo se forman las estrellas enanas blancas y de neutrones al final de la vida de las estrellas de poca masa.

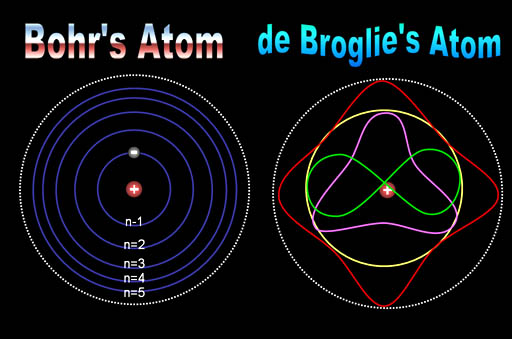

Es curioso el comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de De Broglie. Poco después, en 1926, Edwin Schrödinger descubrió como escribir la teoría ondulatoria de De Broglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar los cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños quedaba exactamente determinado por las recién descubiertas “ecuaciones de onda cuántica”.

No hay duda de que la Mecánica Cuántica funciona maravillosamente bien. Sin embargo, surge una pregunta muy formal: ¿qué significan realmente esas ecuaciones?, ¿qué es lo que están describiendo? Cuando Isaac Newton, allá por el año 1687, formuló cómo debían moverse los planetas alrededor del Sol, estaba claro para todo el mundo lo que significaban sus ecuaciones: que los planetas están siempre en una posición bien definida en el espacio y que sus posiciones y sus velocidades en un momento concreto determinan inequívocamente cómo evolucionarán las posiciones y las velocidades con el tiempo.

Pero para los electrones todo esto es muy diferente. Su comportamiento parece estar envuelto en la bruma. Es como si pudieran “existir” en diferentes lugares simultáneamente, como si fueran una nube o una onda, y esto no es un efecto pequeño. Si se realizan experimentos con suficiente precisión, se puede determinar que el electrón parece capaz de moverse simultáneamente a lo largo de trayectorias muy separadas unas de otras. ¿Qué puede significar todo esto?

Niels Bohr consiguió responder a esta pregunta de forma tal que con su explicación se pudo seguir trabajando y muchos físicos siguen considerando su respuesta satisfactoria. Se conoce como la “interpretación de Copenhague” de la Mecánica Cuántica. En vez de decir que el electrón se encuentra en el punto x o en el punto y, nosotros hablamos del estado del electrón. Ahora no tenemos el estado “x” o el estado “y”, sino estados “parcialmente x” o “parcialmente y. Un único electrón puede encontrarse, por lo tanto, en varios lugares simultáneamente. Precisamente lo que nos dice la Mecánica Cuántica es como cambia el estado del electrón según transcurre el tiempo.

Un “detector” es un aparato con el cual se puede determinar si una partícula está o no presente en algún lugar pero, si una partícula se encuentra con el detector su estado se verá perturbado, de manera que sólo podemos utilizarlo si no queremos estudiar la evolución posterior del estado de la partícula. Si conocemos cuál es el estado, podemos calcular la probabilidad de que el detector registre la partícula en el punto x.

Las leyes de la Mecánica Cuántica se han formulado con mucha precisión. Sabemos exactamente como calcular cualquier cosa que queramos saber. Pero si queremos “interpretar” el resultado, nos encontramos con una curiosa incertidumbre fundamental: que varias propiedades de las partículas pequeñas no pueden estar bien definidas simultáneamente. Por ejemplo, podemos determinar la velocidad de una partícula con mucha exactitud, pero entonces no sabremos exactamente dónde se encuentra; o, a la inversa. Si una partícula tiene “espín” (rotación alrededor de su eje), la dirección alrededor de la cual está rotando (la orientación del eje) no puede ser definida con gran precisión.

No es fácil explicar con sencillez de dónde viene esta incertidumbre, pero hay ejemplos en la vida cotidiana que tienen algo parecido. La altura de un tono y la duración en el tiempo durante el cual oímos el tono tienen una incertidumbre mutua similar.

¿Onda o partícula? ¡Ambas a la vez! ¿Cómo es eso?

Para que las reglas de la Mecánica Cuántica funcionen, es necesario que todos los fenómenos naturales en el mundo de las cosas pequeñas estén regidos por las mismas reglas. Esto incluye a los virus, bacterias e incluso a las personas. Sin embargo, cuanto más grande y más pesado es un objeto más difícil es observar las desviaciones de las leyes del movimiento “clásicas” debidas a la mecánica cuántica.

Me gustaría referirme a esta exigencia tan importante y tan peculiar de la teoría con la palabra “holismo”. Esto no es exactamente lo mismo que entienden algunos filósofos por “holismo”, y que se podría definir como “el todo es más que la suma de las partes”.

Bien, si la Física nos ha enseñado algo, es justamente lo contrario: un objeto compuesto de un gran número de partículas puede ser entendido exactamente si se conocen las propiedades de sus partes (las partículas): basta que uno sepa sumar correctamente (¡y esto no es nada fácil en mecánica cuántica!). Lo que yo entiendo por holismo es que, efectivamente, el todo es la suma de las partes, pero sólo se puede hacer la suma si todas las partes obedecen a las mismas leyes.

Por ejemplo, la constante de Planck, h = 6,626075…x 10 exp. -34 julios segundo, debe ser exactamente la misma para cualquier objeto en cualquier sitio, es decir, debe ser una constante universal. Así, los extraterrestres del cuarto planeta a partir de la estrella SIL, cuando descubran esa constante, el resultado sería exactamente el mismo que le dio a Plancl, es decir, el Universo, funciona igual en todas partes.

Las reglas de la mecánica cuántica funcionan tan bien que refutarlas resulta realmente difícil. Los trucos ingeniosos descubiertos por Werner Heisenberg, Paul Dirac y muchos otros mejoraron y completaron las reglas generales. Pero Einstein y otros pioneros tales como Edwin Schrödinger, siempre presentaron serias objeciones a esta interpretación.

Quizá funcione bien, pero ¿dónde está exactamente el electrón, en el punto x o en el punto y? Em pocas palabras, ¿dónde está en realidad?, ¿cuál es la realidad que hay detrás de nuestras fórmulas? Si tenemos que creer a Bohr, no tiene sentido buscar tal realidad. Las reglas de la mecánica cuántica, por sí mismas, y las observaciones realizadas con detectores son las únicas realidades de las que podemos hablar.

Hasta hoy, muchos investigadores coinciden con la actitud pragmática de Bohr. Los libros de historia dicen que Bohr demostró que Einstein estaba equivocado. Pero no son pocos, incluyéndome a mí, los que sospechamos que a largo plazo el punto de vista de Einstein volverá: que falta algo en la interpretación de Copenhague. Las objeciones originales de Einstein pueden superarse, pero aún surgen problemas cuando uno trata de formular la mecánica cuántica para todo el Universo (donde las medidas no se pueden repetir) y cuando se trata de reconciliar las leyes de la mecánica cuántica con las de la Gravitación… ¡Infinitos!

La mecánica cuántica y sus secretos han dado lugar a grandes controversias, y la cantidad de disparates que ha sugerido es tan grande que los físicos serios ni siquiera sabrían por donde empezar a refutarlos. Algunos dicen que “la vida sobre la Tierra comenzó con un salto cuántico”, que el “libre albedrío” y la “conciencia” se deben a la mecánica cuántica: incluso fenómenos paranormales han sido descritos como efectos mecanocuánticos.

Yo sospecho que todo esto es un intento de atribuir fenómenos “ininteligibles” a causas también “ininteligibles” (como la mecánica cuántica) dónde el resultado de cualquier cálculo es siempre una probabilidad, nunca una certeza.

Claro que, ahí están esas teorías más avanzadas y modernas que vienen abriendo los nuevos caminos de la Física y que, a mi no me cabe la menor duda, más tarde o más temprano, podrá explicar con claridad esas zonas de oscuridad que ahora tienen algunas teorías y que Einstein señalaba con acierto.

¿No es curioso que, cuando se formula la moderna Teoría M, surjan, como por encanto, las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General? ¿Por qué están ahí? ¿Quiere eso decir que la Teoría de Einstein y la Mecánica Cuántica podrán al fin unirse en pacifico matrimonio sin que aparezcan los dichosos infinitos?

Bueno, eso será el origen de otro comentario que también, cualquier día de estos, dejaré aquí para todos ustedes.

emilio silvera

Totales: 82.444.902

Totales: 82.444.902 Conectados: 73

Conectados: 73