Jul

3

Los cuasicristales: un nuevo orden de la materia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Materiales increibles ~

Clasificado en Materiales increibles ~

Comments (1)

Comments (1)

« Galaxias generadoras de entropía negativa

El premio nobel de química de 2011 ha sido concedido a Daniel Shechtman (Instituto Technion, Israel) por su descubrimiento de los cristales cuasiperiódicos (cuasicristales) en 1982. Dicho descubrimiento vino acompañado por dos grandes paradojas de carácter fundamental. La primera, de naturaleza esencialmente estructural, se resolvió en 1992 mediante una nueva definición de cristal por de la Unión Cristalográfica Internacional, definición inspirada en la noción de sólido aperiódico introducida por Schrödinger medio siglo antes. La segunda paradoja surgió del estudio detallado de las propiedades físico-químicas de las fases cuasicristalinas termodinámicamente estables: aleaciones formadas por metales, pero que manifiestan un comportamiento atípico, semejante al de los materiales semiconductores. En este caso, y a pesar de la intensa actividad experimental y teórica desplegada durante dos décadas, la posible solución de la paradoja sigue aún abierta.

- Introducción

El estudio de las formas minerales, hermosa materialización en la Naturaleza de los poliedros ideales creados por la matemática, dio lugar a la descripción de la geometría básica del sólido en términos de un conjunto de celdas elementales, que al ensamblarse entre sí periódicamente dan lugar a la formación del entramado cristalino del que derivan las caras lisas y las aristas cinceladas propias del reino mineral. Y es que el orden periódico supone una economía del conocimiento extraordinaria, pues permite afirmar con certeza que la distribución atómica que encontramos en una celda arbitraria, se encontrará con idéntica disposición muy lejos de allí. Convenientemente matematizada esta propiedad hace posible resolver con elegancia y rigor un gran de cuestiones relacionadas con las propiedades de los sólidos, lo que explica cómo fue arraigando progresivamente, desde los albores de la cristalografía, la idea de que el orden en la materia debe ser esencialmente periódico, un supuesto que se convirtió en el paradigma que definía la noción misma de cristal.

El teorema de restricción cristalográfica, en su básica, se basa en la observación de que las simetrías rotacionales de un cristal se limitan generalmente a los órdenes 2, 3, 4 y 6.1 Sin embargo, en los cuasicristales se pueden presentar otras simetrías, como la de orden 5, las cuales no fueron descubiertas 1984 por el premio Nobel de Química 2011, Dan Shechtman.

- El teorema de restricción cristalográfica

A la par que sencilla y conveniente la noción de periodicidad resulta también muy exigente. Su servidumbre más importante viene descrita por el teorema de restricción cristalográfica, que determina cuáles son las simetrías de rotación compatibles con la existencia del entramado discreto de nudos que caracteriza una red cristalina periódica. Su enunciado es conciso: los únicos giros posibles, compatibles con la exigencia de que un nudo encontremos otro nudo del cristal vienen dados por la condición.

1 + cos 2φ = n, n є Z.

Donde φ es el ángulo de rotación. De modo que los únicos giros que son compatibles con la simetría de traslación periódica corresponden a los ejes de rotación de orden 2, 3, 4 y 6. La presencia de ejes quinarios está prohibida, al igual que la de cualquier eje de orden superior al 6. A pesar de su sencillez las consecuencias del teorema de restricción son tremendamente exigentes. No obstante, durante setenta años, la validez de este esquema interpretativo vino avalada por la notable concordancia entre los modelos cristalográficos propuestos y los patrones de difracción obtenidos experimentalmente los distintos materiales estudiados. Hasta que el 8 de abril de 1982, los atónitos ojos de Daniel Shechtman contemplaron un patrón de difracción que, al parecer, no podía existir.

- El hallazgo

“Estaba analizando una aleación de aluminio y manganeso a través de un microscopio electrónico cuando sucedió algo muy extraño e improvisto. El patrón de difracción mostraba diez puntos brillantes, igualmente espaciados del centro y entre sí. Los conté y repetí la otra vez, diciéndome: ¡este bicho no existe! (en hebreo: Ein chaya kazo). Entonces salí al pasillo para compartirlo, pero ahí no había nadie…”.

Aquel pasillo vacío resultó ser toda una premonición de la fría acogida que su descubrimiento iba a recibir inicialmente entre sus colegas. Tan sorprendidos como él, aunque petados, en su inmensa mayoría, en un prudente y oportuno escepticismo. Y las cosas empeoraron aún más cuando un octogenario Linus Pauling, dos veces laureado con el Premio Nobel (el de Química primero y el de la Paz después), declaró la guerra a la interpretación que Shechtman proponía para aquellos materiales que, prohibidos por los legisladores teóricos, se erguían desafiantes en el laboratorio como heraldos del advenimiento de una nueva cristalografía. No deja por ello de tener cierta sagaz ironía que, casi treinta años después del hallazgo y la polémica, la academia sueca haya decidido conceder a Shechtman el premio Nobel precisamente en Química, el campo en el que militaba también su feroz oponente.

- La primera paradoja

El primer análisis detallado de los patrones de difracción electrónica obtenidos por Schechtman apareció publicado en la prestigiosa revista Physical Review Letters bajo el título: “Una fase metáica con orden orientacional de largo alcance y sin simetría de traslación”. En efecto, si atención a la organización de los puntos que aparecen en el patrón mostrado en la Figura 1 podemos observar claramente la presencia de muchos picos de difracción (que evidencian la presencia de un orden de largo alcance) agrupados en motivos pentagonales (incompatibles con la simetría de traslación periódica). Debe existir, por tanto, otro tipo de orden que sea capaz de producir correlaciones de largo alcance y que no se base en la mera periodicidad. En efecto, dicho principio ordenador existe y está basado en la simetría de inflación. Si uno mide las distancias entre puntos consecutivos a lo largo de un eje radial en el patrón de difracción puede constatar que dichas separaciones definen una serie geométrica cuya razón viene dada por el número irracional τ = (1+√5)/2, conocido como la razón áurea, que expresa la proporción entre la longitud de la diagonal y el lado en un pentágono regular.

Es más, si trazamos sendas líneas uniendo los distintos vértices de un pentágono formado por los picos más intensos (tal como se muestra en el recuadro inferior), vemos que los puntos de intersección definen un pentágono cuyo tamaño guarda una relación de semejanza, determinada por la proporción τ2, con respecto al tamaño del pentágono original. Esta construcción geométrica, también denominada pentagrama pitagórico, manifiesta la presencia de una simetría de invariancia de escala (típica de las estructuras fractales), expresada de natural por la disposición espacial de los átomos en un fragmento de materia cuasicristalina.

- Un nuevo ordenamiento de la materia: Los cuasicristales

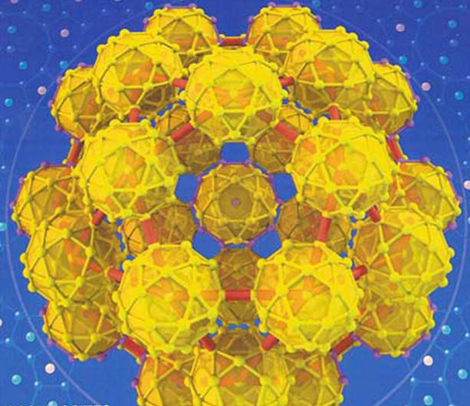

Así pues, la primera paradoja se desvela al considerar que los legisladores teóricos se dejaron seducir por un supuesto tácito: el único modo de rellenar el espacio con átomos de forma ordenada y sistemática- pensaron- debe basarse en el recurso de patrones periódicos. Sin embargo, el apilamiento periódico no es el único posible a tal efecto. se pueden ordenar los átomos en un material siguiendo un proceso análogo al del conocido juego de muñecas rusas, de modo que pequeños agregados de átomos con simetría icosaédrica se anidan en el interior de otros agregados mayores con su misma forma, los cuales, a su vez, se incluyen dentro de nuevos agregados similares de mayor tamaño.

Modelo estructural de un cuasicristal icosaédrico de CdYb basado en agregados moleculares (clusters) en forma de icosidodecaedro, sólido regular formado por caras pentagonales y triangulares.

De modo el átomo deja de ser el protagonista estructural, y es reemplazado por agregados de átomos (clusters en la terminología anglosajona) dotados de simetría icosaédrica, que se organizan de una jerárquica en el espacio. Como consecuencia de este esquema estructural, basado en la simetría de inflación, los átomos se disponen en el espacio según una distribución perfectamente regular (conocida técnicamente como ordenamiento cuasiperiódico), en lugar de en la forma periódica usual en los cristales clásicos. El término cuasicristal (contracción de los términos ingleses queasiperiodic cristal), propuesto en 1984 por Paul Steinhardt (Universidad de Pennsylvania), se impuso rápidamente para designar, de forma genérica, a este de materiales. De este modo, el cuasicristal debe entenderse como “la extensión natural de la noción de cristal periódico a estructuras que posean orden de traslación cusiperiódico”. De manera que los cuasicristales son una forma de contracción de los términos “cristales ordenados cuasi periódicamente” o “cristales cuasiperiódicos”, y por tanto el prefijo cuasi que precede a la palabra cristal no hace referencia a la calidad estructural del material, sino a la descripción matemática que se hace del mismo, en términos de funciones cuasiperiódicas. En efecto, el marco teórico que progresivamente se fue desarrollando para dar de los finos detalles presentes en los diagramas de difracción obtenidos, hizo patente que nos hallábamos ante una nueva forma de ordenamiento de la materia. La forma de percibir este ordenamiento en todo su esplendor consiste en aprovechar la propiedad matemática por la que cualquier función cuasiperiódica se puede expresar como una función periódica en un espacio de dimensión adecuada. De esta forma la cristalografía se generaliza en el hiperespacio, dando lugar a la descripción de un cuasicristal icosaédrico como un cubo en seis dimensiones.

- Nueva definición de cristal

Debido al crecimiento y a la gran variedad de cuasicristales observados desde 1982 (que contienen también ejes octogonales, decagonales y dodecagonales), la Unión Cristalográfica Internacional redefinió en 1992 el término de cristal, ampliándolo para dar cabida a este nuevo tipo de ordenamiento: “A partir de por cristal entenderemos un sólido que tenga un patrón de difracción esencialmente discreto”. De modo el atributo característico del sólido cristalino se traslada del espacio físico al espacio recíproco y dentro de la familia de los cristales aperiódicos, entendidos estos últimos como cristales en los que está ausente la simetría de traslación periódica, en línea con una antigua (1944) y original propuesta de Erwin Schrödinger.

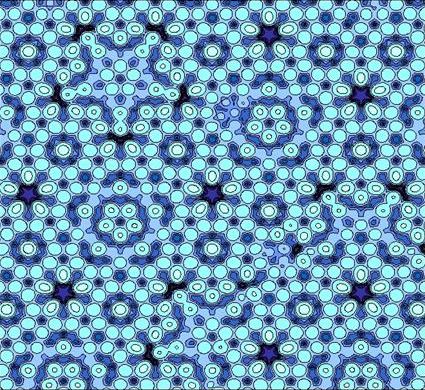

Modelo atómico de cuasicristal de Ag-Al.

Un cuasicristal es una forma estructural que es ordenada no periódica. Se forman patrones que llenan todo el espacio aunque tienen falta de simetría traslacional. Mientras que los cristales, de acuerdo al clásico teorema de restricción cristalográfica, pueden poseer simetrías rotacionales de 2, 3, 4, y 6 pliegues, el patrón de difracción de Bragg de los cuasicristales muestra picos agudos con otros órdenes de simetría, por ejemplo de 5 pliegues.

- La segunda paradoja

El artículo en el que Levine y Steinhardt introdujeron el concepto de cuasicristal concluye con la frase “si los materiales cuasicristalinos existen realmente (…) con toda seguridad poseerán una gran variedad de nuevas propiedades estructurales y electrónicas reseñables”. Dicha propuesta contrasta marcadamente con el punto de vista sostenido por Pauling en otro en el que, tras afirmar que los cuasicristales se reducen a una serie de maclas ordenadas en forma sutil, añade que “Y señalo que no existe razón esperar que estas aleaciones tengan propiedades físicas inusuales”. Así pues, ¿poseen los cristales cuasiperiódicos propiedades específicas en virtud de su peculiar de ordenamiento?

Las primeras fases cuasicristalinas descubiertas, obtenidas mediante técnicas de enfriamiento ultrarrápido, eran meta estables y pasaban con facilidad el estado cristalino al someter las muestras a tratamientos términos encaminados a mejorar su estructura. En consecuencia, el estudio de las propiedades físicas características de esta nueva fase de la materia no fue posible hasta que, a partir de 1986, diversos equipos internacionales, entre los que destaca el grupo del profesor An Pang Tsai en Japón, descubrieron un creciente de materiales cuasicristalinos termodinámicamente estables, capaces de preservar una estructura cuasiperiódica de extraordinaria calidad hasta alcanzar su punto de fusión (en torno a los 1500 C), mostrando nuevos hábitos de crecimiento entre los que destacan los del dodecaedro regular, el prisma decagonal o el triacontaedro, sólido formado por treinta caras rómbicas. Estos cuasicristales pueden crecer hasta alcanzar tamaños del orden del cm de modo que ya se les puede someter a pruebas en las que se midan sus propiedades físicas con la certeza de que estamos midiendo propiedades intrínsecas, libres de posibles contaminaciones por fases secundarias. Y al hacerlo se constató la aparición de un extenso conjunto de propiedades físicas anómalas extraordinarias.

Por ejemplo, se observa que al aumentar la temperatura la conductividad eléctrica aumenta (que es justo lo contrario de lo que suele ocurrir con los metales), pero al estudiar el ritmo al que la conductividad aumenta ésta no se ajusta a un comportamiento de tipo exponencial (como ocurre en el caso de los semiconductores) sino que sigue una ley de potencia. La termoelectricidad es otra característica que distingue metales y semiconductores. En general los metales tienen un valor pequeño del coeficiente de Seebeck, que mide la magnitud del efecto termoeléctrico por el cual un material muestra la aparición de una diferencia de potencial entre sus extremos cuando estos se someten a un gradiente de temperatura. En la mayoría de los metales la magnitud de este efecto es del orden 10 μ V/K a temperatura y muestra un comportamiento lineal con la temperatura, mientras que los semiconductores, por el contrario, suelen presentar valores del orden de centenas de μ V/K y la curva S(T) varía no linealmente. Este es el caso también para ciertos cuasicristales cuyas curvas de termopotencia tienen al pirncipio un comportamiento lineal pero luego empiezan a curvarse, e inlcuso cambian de signo en algunos casos, lo cual podría interpretarse como una alternancia en el signo de la carga de los portadores mayoritarios, en conformidad con los resultados obtenidos al medir su efecto Hall. Pero, sin duda, la anomalía más llamativa para una aleación formada por átomos metálicos es que los cuasicristales son muy malos condcutores del calor debido, fundamentalmente, a que posen pocos electrones libres y, en consecuencia, el calor debe propagarse mediante las vibraciones de la estructura atómica; propagación que se ve; a su vez, dificultada por la ausencia de una simetría de traslación en el ordenamiento cuasiperiódico de dicha estructura, lo que explica el reducido valor de su conductividad térmica, del orden de 1 W/mK a temperatura ambiente, comparable el de buenos aislantes térmicos como la alúmina o el Pyrex, y dos órdenes de magnityd menos que la medida en los materiales metálicos. Podemos concluir, por tanto, que a la vista de sus propiedades los cuasicristales ocupan una posición intermedia entre los metales y los semiconductores, lo que resulta desconcertante para unos materiales compuestos por elementos que, como Al, Cu, Fe, Pd, Ni, Co o Mn, suelen dar lugar a compuestos típicamente metálicos. Este hecho define la segunda paradoja en el estudio de estos materiales y apunta hacia la posibilidad de la formación de enlaces químicos poco habituales en aleaciones.

- Posibles aplicaciones.

El conocimiento más detallado de los diagramas de fase de las distintas aleaciones implicadas, capaz de precisar las lindes de las pequeñas regiones de estabilidad de las distintas fases cuasicristalinas de gran calidad mediante el de técnicas convencionales, lo cual permite su consideración para ciertas aplicaciones tecnológicas. En efecto, la primera patente industrial en la que se recoge una aplicación directa de los cuasicristales como barreras térmicas data de 1988 y fue obtenida por el equipo de Jean Marie Dubois en el Laboratoire Science et Gènie des Materieaux Métalliques (Nancy). Desde entonces el número de patentes relativas a la fase cuasicristalina se ha ido incrementando paulatinamente, con la intención de explotar las propiedades inusuales observadas en los cuasicristales, como su elevada dureza, resistencia al rayado y sus propiedades anticorrosivas, para el recubrimiento de instrumental quirúrgico o culinario. Las aleaciones cuasicristalinas se presentan como unos materiales competitivos con vistas a su utilización como recubrimientos de álabes de turbina, barreras térmicas o en dispositivos de refrigeración termoeléctrica, por lo que cabe esperar que su estudio depare interesantes resultados, tanto a nivel fundamental como aplicado, durante los próximos años.

Este ha sido patrocinado por la Comunidad Autónoma de Mdrid y la UCM mediante el Proyecto CCG10-UCM/MAT-4628.

Enrique Maciá Barber

Dpto. Física de Materiales, Facultad CC. Físicas

Universidad Complutense de Madrid

Jul

2

¡Conocer la Naturaleza! Nunca resultó fácil

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (3)

Comments (3)

Sus dimensiones y masa le permiten ¡lo imposible! nosotros. La tensión superficial es una consecuencia de que todas las moléculas y los átomos se atraen unos a otros con una que nosotros llamamos fuerza de Van der Vaalls. fuerza tiene un alcance muy corto. para ser más precisos, diremos que la intensidad de esta fuerza a una distancia r es proporcional a 1/r7. Esto significa que si se reduce la distancia entre dos átomos a la mitad, la fuerza de Van der Vaalls con la que se atraen uno a otro se hace 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 128 veces más intensa. los átomos y las moléculas se acercan mucho unos a otros quedan unidos muy fuertemente a través de esta fuerza.

La mecánica cuántica domina en el micromundo de los átomos y de las partículas “elementales”. Nos enseña que en la naturaleza cualquier masa, por sólida o puntual que pueda parecer, tiene un aspecto ondulatorio. Esta onda no es una onda de agua. Se parece más a una ola de histeria que se expande: es una onda de . Nos indica la probabilidad de detectar una partícula. La longitud de onda de una partícula, la longitud cuántica, se hace menor cuanto mayor es la masa de esa partícula.

Por el , la relatividad general era siempre necesaria cuando se trataba con situaciones donde algo viaja a la velocidad de la luz, o está muy cerca o donde la gravedad es muy intensa. Se utiliza para describir la expansión del universo o el comportamiento en situaciones extremas, como la de agujeros negros.

Sin embargo, la gravedad es muy débil comparada con las fuerzas que unen átomos y moléculas y demasiado débil para tener cualquier efecto sobre la estructura del átomo o de partículas subatómicas, se trata con masas tan insignificantes que la incidencia gravitatoria es despreciable. Todo lo contrario que ocurre en presencia de masas considerables como planetas, estrellas y galaxias, donde la presencia de la gravitación curva el y distorsiona el tiempo.

Como resultado de estas propiedades antagónicas, la teoría cuántica y la teoría relativista gobiernan reinos diferentes, muy dispares, en el universo de lo muy pequeño o en el universo de lo muy grande. Nadie ha encontrado la manera de unir, sin fisuras, estas dos teorías en una sola y nueva de Gravedad-Cuántica.

¿Cuáles son los límites de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad de Einstein? Afortunadamente, hay una respuesta y las unidades de Planck nos dicen cuales son. En realidad, es la propia Naturaleza la que marca esos límites que Stoney-Planck, supieron plasmar en ecuaciones que los marcan.

Supongamos que tomamos toda la masa del universo visible y determinamos su longitud de cuántica. Podemos preguntarnos en qué esta longitud de onda cuántica del universo visible superará su tamaño. La respuesta es: cuando el universo sea más pequeño en tamaño que la longitud de Planck, es decir, 10-33 de centímetros, más joven que el tiempo de Planck, 10-43 segundos y supere la temperatura de Planck de 1032 grados. Las unidades de Planck marcan la frontera de de nuestras teorías actuales. comprender en que se parece el mundo a una escala menor que la longitud de Planck tenemos que comprender plenamente cómo se entrelaza la incertidumbre cuántica con la gravedad. Para entender lo que podría haber sucedido del suceso que estamos tentados a llamar el principio del universo, o el comienzo del tiempo, tenemos que penetrar la barrera de Planck. Las constantes de la naturaleza marcan las fronteras de nuestro conocimiento existente y nos dejan al descubierto los límites de nuestras teorías.

En los intentos más recientes de crear una teoría nueva para describir la naturaleza cuántica de la gravedad ha emergido un significado para las unidades naturales de Planck. Parece que el concepto al que llamamos “” tiene un profundo significado en el universo. Estamos habituados a vivir en lo que llamamos “la edad de la información”. La información ser empaquetada en formas electrónicas, enviadas rápidamente y recibidas con más facilidad que nunca antes. Nuestra evolución en el proceso rápido y barato de la información se suele en una forma que nos permite comprobar la predicción de Gordon Moore, el fundador de Intel, llamada ley de Moore, en la que, en 1.965, advirtió que el área de un transistor se dividía por dos aproximadamente cada 12 meses. En 1.975 revisó su tiempo de reducción a la mitad hasta situarlo en 24 meses. Esta es “la ley de Moore” cada 24 meses se obtiene una circuiteria de ordenador aproximadamente el doble, que corre a velocidad doble, por el mismo , ya que, el coste integrado del circuito viene a ser el mismo, constante.

La velocidad de la luz en el vacío es por definición una constante universal de valor 299.792.458 m/s (suele aproximarse a 3·108 m/s), o lo que es lo mismo 9,46·1015 m/año; la segunda cifra es la usada definir al intervalo llamado año luz. La se transmitirá a esa velocidad máximo, nuestro Universo, no permite mayor rapidéz, al menos, por los métodos convencionales.

Los límites últimos que podemos esperar para el almacenamiento y los ritmos de procesamiento de la información están impuestos por las constantes de la naturaleza. En 1.981, el físico israelí, Jacob Bekenstein, hizo una predicción inusual que estaba inspirada en su estudio de los agujeros negros. Calculó que hay una cantidad máxima de información que almacenarse dentro de cualquier volumen. Esto no debería sorprendernos.

Existen límites a los que aún no han podido llegar nuestras teorías, y, el Límite de Planck es el que marca las fronteras de las teorías actuales que, nunca han podido llegar tan lejos como lo que nos dice simple ecuación:

(Longitud de Planck que al cuadrado sería de 10-66 cm2)

(Longitud de Planck que al cuadrado sería de 10-66 cm2)

Lo que debería hacerlo es que el valor máximo está precisamente determinado por el área de la superficie que rodea al volumen, y no por el propio volumen. El máximo de bits de información que puede almacenarse en un volumen viene dado precisamente por el cómputo de su área superficial en unidades de Planck. Supongamos que la región es esférica. Entonces su área superficial es precisamente proporcional al cuadrado de su radio, mientras que el área de Planck es proporcional a la longitud de Planck al cuadrado, 10-66 cm2. Esto es muchísimo mayor que cualquier capacidad de almacenamiento de producida hasta . Asimismo, hay un límite último sobre el ritmo de procesamiento de información que viene impuesto por las constantes de la naturaleza.

Stoney Planck

No debemos descartar la posibilidad de que seamos capaces de utilizar las unidades de Planck-Stoney para clasificar todo el abanico de estructuras que vemos en el universo, el mundo de las partículas elementales hasta las más grandes estructuras astronómicas. Este fenómeno se puede representar en un que recree la escala logarítmica de tamaño desde el átomo a las galaxias.

Todas las estructuras del universo porque son el equilibrio de fuerzas dispares y competidoras que se detienen o compensan las unas a las otras; la atracción y la repulsión. Ese es el equilibrio de las estrellas donde la repulsión termonuclear tiende a expandirla y la atracción (contracción) de su propia masa tiende a comprimirla; así, el resultado es la estabilidad de la estrella. En el caso del planeta Tierra, hay un equilibrio la fuerza atractiva de la gravedad y la repulsión atómica que aparece cuando los átomos se comprimen demasiado juntos. Todos estos equilibrios pueden expresarse aproximadamente en términos de dos números puros creados a partir de las constantes e, h, c, G y mprotón

“Tras medir alfa en unas 300 galaxias lejanas, vimos un patrón constante: este , que nos dice la fuerza del electromagnetismo, no es igual en otras partes que en la Tierra, y parecer variar de forma continua a lo largo de un eje”. Algunos se empeñan en variar la constante de estructura fina y, si eso llegara a producirse… las consecuencias serían funestas para nosotros. Otros nos dicen que esa constante, no ha variado a lo largo de los miles de millones de del Universo y, así debe ser, o, si varió, lo hizo en una escala ínfima.

|

α = 2πe2 / hc ≈ 1/137 |

|

αG = (Gmp2)2 / hc ≈ 10-38 |

Si varian algunas de las dos en sólo una diezmillonésima, muchas de las cosas que conforman el Universo serían imposible y, la consecuencia sería, la ausencia de vida. La identificación de constantes adimensionales de la naturaleza a (alfa) y aG, junto con los números que desempeñan el mismo papel definitorio las fuerzas débil y fuerte de la naturaleza, nos anima a pensar por un momento en mundos diferentes del nuestro. Estos otros mundos pueden estar definidos por leyes de la naturaleza iguales a las que gobiernan el universo tal como lo conocemos, pero estarán caracterizados por diferentes valores de constantes adimensionales. Estos cambios numéricos alterarán toda la fábrica de los mundos imaginarios. Los átomos pueden tener propiedades diferentes. La gravedad puede tener un papel en el mundo a pequeña escala. La naturaleza cuántica de la realidad puede intervenir en lugares insospechados.

Lo único que en la definición del mundo son los valores de las constantes adimensionales de la naturaleza (así lo creían Einstein y Planck). Si se duplica el valor de todas las masas no se llegar a saber, porque todos los números puros definidos por las razones de cualquier par de masas son invariables.

“Todos los físicos del mundo, deberían tener un letrero en el lugar más visible de sus casas, que al mirarlo, les recordara lo que no saben. En el cartel sólo pondría esto: 137. Ciento treinta y siete es el inverso de algo que lleva el de constante de estructura fina”

Lederman

guarda relación con la posibilidad de que un electrón emita un fotón o lo absorba. La constante de estructura fina responde también al de “alfa” y sale de dividir el cuadrado de la carga del electrón, por el de la velocidad de la luz y la constante de Planck. Tanta palabrería y numerología no significan otra cosa sino que ese numero, 137, encierra los misterios del electromagnetismo (el electrón, e–), la relatividad (la velocidad de la luz, c), y la teoría cuántica (la constante de Planck, h).

Todo eso está relacionado: leyes fundamentales, constantes, materia y espacio tiempo… ¡nosotros!

emilio silvera

Jul

2

¿La Realidad? ¿Dónde estará?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La realidad humana ¿es realidad? ~

Clasificado en La realidad humana ¿es realidad? ~

Comments (0)

Comments (0)

No una sino mil veces podemos haber podido hablar del “milagro griego”. La hipótesis es la siguiente: La Ciencia nació en la antigua Grecia alrededor del año 600 a. C. y floreció durante unos pocos cientos de años, aproximadamente 146 a. C., cuando los griegos cedieron su primacía a los romanos y la ciencia se frenó en seco, permaneció en letargo hasta que resucitó en Europa durante el Renacimiento alrededor de 1500. Y, no pocos creen a pie juntillas que eso fue así y que, las personas que habitaron la India, Egipto, Mesopotamia, el África Subsahariana, China, el Continente americano y algún otro lugar con anterioridad al año 600 a. C. no dirigieron el desarrollo de la Ciencia. Cuando descubrieron el fuego, se quedaron esperando tranquilamente a que Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito y Aristóteles inventaran la Ciencia en el Egeo.

Claro que, tal pensamiento es una auténtica barbaridad, pensar eso es un sin sentido. ¿Cómo durante más de mil quinientos años, el final del período griego hasta la época de Copérnico, no se produjo avance alguna en la Ciencia? Esto quiere decir que ninguna persona, en ninguna parte, demostró la capacidad o el interés necesario para proseguir insistiendo en las obras de Arquímedes, Euclides o Apolonio.

Lo cierto es que da mucha pena comprobar como el paso del tiempo hace desaparecer aquellas culturas

Las primeras observaciones sobre fenómenos eléctricos se realizaron ya en la antigua Grecia, cuando el filósofo Tales de Mileto (640-546 a.C.) comprobó que, al frotar barras de ambar contra pieles curtidas, se producía en ellas características de atracción que antes no poseían. Es el mismo experimento que se puede hacer frotando una barra de plástico con un paño; acercándola luego a pequeños pedazos de papel, los atrae hacia sí, como es característico en los cuerpos electrizados.

Sin embargo, fue el filósofo griego Theophrastus (374-287 a.C.) el primero, que en un tratado escrito tres siglos después, estableció que otras sustancias tienen mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre la electricidad. Comprobando que no todos los materiales pueden adquirir tal propiedad o adquirirla en igual medida. Se atraen, por ejemplo, una barra de vidrio y otra de ebonita. Se repelen, sin embargo, dos barras de vidrio o dos de ebonita.

Gradas y restos del edificio de la escena del teatro de Mileto. Mileto (en cario: Anactoria; en hitita: Milawata o Millawanda; en griego antiguo Μίλητος Mílêtos; en turco: Milet) fue una antigua ciudad griega de la costa occidental de Anatolia (en la actual provincia de Aydın de Turquía), cerca de la desembocadura del río Meandro en la antigua Caria. El emplazamiento estuvo habitado desde la Edad del Bronce.

Aquellos ”científicos” se reunieron en Mileto. Tales, Anaximandro y Anaxímenes hicieron observaciones astronómicas con el gnomon, diseñaron cartas naúticas, plantearon hipótesis más o menos relacionadas con los hechos observados referidas a la estructura de la Tierra, la naturaleza de los planetas y las estrellas, las leyes seguidas por los astros en sus movimientos. En Mileto, la ciencia, entendida interpretación racional de las observaciones, aparece que dio los primeros pasos

Claro que, las cosas nunca suelen ser tan sencillas. La hipótesis según la cual la ciencia surgió por generación espontánea en suelo griego y desaparecido después hasta el Renacimiento parece ridícula cuando se expresa de sucinta, sin más explicaciones. Es una idea que se formuló por primera vez en Alemania hace unos 150 años y que, poco a poco, ha ido calando, sutilmente en nuestras consciencias a través de la educación que, la única concesión que se hace a las culturas no europeas es la que se refiere al Islam. Esta teoría dice que los árabes conservaron viva la cultura griega, incluida la ciencia, durante toda la Edad Media. Ejercieron de escribas, traductores y guardianes, sin pensar, aparentemente, en crear su propia ciencia.

Al Sur de la puerta de Almodóvar de Córdoba, se levanta la estátua de Averroes. Jurista, médico, filósofo. El gran Averroes fue la máxima autoridad judicial de la época,(siglo XII). Fue acusado por los fundamentalistas de poner la razón humana por encima de la ley divina. La mirada del viejo filósofo se pierde las callejas mientras escucha el murmullo del agua del estanque junto al que reposa.

Nada de eso es cierto. De hecho, los eruditos islámicos admiraron y preservaron las matemáticas y la ciencia griega y actuaron como el hilo conductor de la ciencia de muchas culturas no occidentales, además de construir un edifcio propio impresionante en el campo de las ciencias. Lo cierto es que, la ciencia occidental es lo que es porque se construyó acertadamente sobre las mejores ideas de los distintos pueblos, los mejores e incluso, los mejores aparatos procedentes de otras culturas. Por ejmplo, los babilonios desarrollaron el teorema de Pitágoras (la suma de los cuadrados de los dos lados perpendiculares de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa) al menos mil quinientos años antes de que Pitágoras naciera.

En el año 200 d. C., el matemático chino Liu Hui calculó para el π un valor (3,1416) que se mantuvo como la estimación más precisa de dicho número durante unos mil años. Nuestras cifras del 0 al 9, se inventaron en la antigua India, siendo las cifras de Gwalior del año 500 d. C. casi indistinguibles de las cifras occidentales modernas. Álgebra es una palabra árabe que significa “obligación”, como cuando se obliga a que la incógnita x tome un valor numérico.

Arabia es una región de Oriente Medio del desierto comprendido entre el mar Rojo y el océano Índico. el punto de vista histórico, esta región era conocida también como la cuna de una de las principales religiones del mundo, el Islam. Nacida en el siglo VII, esta religión había establecido importantes cambios en la configuración de mandato, los derechos económicos y principios culturales del mundo árabe. Sin embargo, pocos saben de su cultura y de la importante contribución que hicieron a la Ciencia (Astronomía, Medicina, Matemáticas…)

China, Babilonia y también el Islam. El Califa árabe al-Mamun hizo construir la ciudad de la Sabiduría y un Observatorio para que los astrónomos pudieron abservar las variantes de los parámetros astronómicos (obtenidos de los griegos) y las estrellas del cielo. Aportaron así la mayor contribución y uno de los valores más exactos de de la precesión de los equinoccios, la inclinación de la eclíptica y otros de este tipo. En el año 829 sus cuadrantes y sextantes eran mayores que los que construyó Tycho Brahe en Europa más de siete siglos después.

Como antes decía, en el siglo IX, el gran mecenas de la ciencia el califa abasí al-Mamun, reunió a varios astrónomos en Bagdad crear la casa de la Sabiduría (Bait al-Hikmah). Allí los astrónomos llevaron a cabo observaciones del Sol y de la Luna, con el fin de determina la latitud y la longitud locales para fijar la gibla. Recopilaron algunos de los mejores resultados de un zij titulado “Lo Comprobado” (al-Mumtahan).

Al-Biruni desarrolló técnicas para medir la Tierra y las distancias sobre ella utilizando la triangulación. Descubrió que el radio de la Tierra era 6.339,6 Kilómetros, un valor que no se obtuvo en Occidente hasta el siglo XVI. Uno de sus zijs contiene una tabla que da las coordenadas de seiscientos lugares, casi todos conocidos por él directamente.

En el año 499, Aryabhata escribió un pequeño volumen, Aryabhatuya, de 123 versos métricos, que se ocupaban de astronomía y (una tercera parte) de ganitapada o matemáticas. En la segunda mitad de esta obra, en la que habla del tiempo y la trigonometría esférica, Aryabhata utiliza una frase, en la que se refiere a los números empleados en el cálculo, “ lugar es diez veces el lugar precedente”. El valor posicional había sido un componente esencial de la numeración babilónica, pero los babilonios no empleaban un sistema decimal.

La fuerza de gravedad mantiene unidas las estrellas, estas a las galaxias, las galaxias sí, y, los mundos a las estrellas que orbitan, mientras nosotros, nos sentidos atraidos por la gravedad que genera el mundo que habitamos que mantiene nuestros pies unidos a la superficie impidiendo que flotemos sin control. (Tengo la suerte de que, Ken Crawford (Rancho Del Sol Obs.), me envíe imágenes la de arriba).

Veinticinco siglos antes de Isaac Newton, el Rog-Veda hindú afirmaba que la gravitación hace que el universo se mantenga unido, aunque hipótesis era mucho menos rigurosa que la de Newton, en esencia, quería decir lo mismo que él dijo.

Los arios de lengua sánscrita suscribieron la idea de que la Tierra era redonda en una época en que los griegos creían que era plana. Los hindúes del siglo V d. C. calcularon de algún modo la edad de la Tierra, cifrándola en 4.300 millones de años; los científicos ingleses del siglo XIX estaban convencidos de que la Tierra tenía 100 millones de años. Algunos expertos chinos del siglo IV d. C. -como los árabes del s. XIII y los papúes de Nueva Guinea posteriormente- adoptaron la rutina de utilizr fósiles estudiar la historia del planeta, sin embargo, en el siglo XVII algunos miembros de la Universidad de Oxford seguían enseñando que los fósiles eran “pistas falsas sembradas por el diablo” para engañar a los hombres.

¡Que cosas!

Con todo esto, os quiero decir amigos míos que, cuando oímos hablar de la primacía europea con respecto a las Ciencias…, debemos dejar el comentario en cuarentena y, dedicar un tiempo a profundizar más en cómo fueron las cosas en la realidad. No siempre las cosas son parecen, o, como nos las quieren presentar.

Mucho antes de que llegaran los científicos modernos, en tiempos del pasado muy lejano, otras culturas de filósofos naturales ya hablaban del átomo y del vacío. Ellos supieron intuir que había una materia cósmica y que todo lo grande estaba hecho de pequeñas cosas. Los pensadores de aquellos lugares eran anacoretas encerrados en un misticismo que los unía a la Naturaleza y a ese otro mundo de los pensamientos que están situados más allá de lo material. Ellos ya se preguntaban por…:

¡Tántas cosas!

Claro que, si no fuera tan largo de contar, os diría que, en realidad, el Higgs se descubrió hace ya muchos siglos en la antigua India, con el nombre de maya, que sugiere la idea de un velo de ilusión para dar peso a los objetos del mundo material. Pocos conocen que, los hindúes fueron los que más se acercaron a las ideas modernas sobre el átomo, la física cuántica y otras teorías actuales. Ellos desarrollaron muy temprano sólidas teorías atomistas sobre la materia. Posiblemente, el pensamiento atomista griega recibió las influencias del pensamiento de los hindúes a través de las civilizaciones persas. El Rig-Veda, que data de alguna situada entre el 2000 y el 1500 a. C., es el primer texto hindú en el que se exponen unas ideas que pueden considerarse leyes naturales universales. La ley cósmica está realcionada con la luz cósmica.

Anteriores a los primeros Upanishads tenemos en la India la creación de los Vedas, visiones poéticas y espirituales en las que la imaginación humana ve la Naturaleza y la expresa en creación poética, y después va avanzando unidades más intensamente reales que espirituales llegar al Brahmán único de los Upanishads.

la época de Buda (500 a, C.), los Upanishad, escritos un período de varios siglos, mencionaban el concepto de svabhava, definido “la naturaleza inherente de los distintos materiales”; es decir, su eficacia causal única, , tal como la combustión en el caso del fuego, o el hecho de fluir abajo en el caso dela agua. El pensador Jainí Bunaratna nos dijo: “Todo lo que existe ha llegado a existir por acción de la svabhava. Así… la tierra se transforma en una vasija y no en paño… A partir de los hilos se produce el paño y no la vasija”.

Tambiénm aquellos pensadores, manejaron el concepto de yadrccha, o azar tiempos muy remotos. Implicaba la falta de orden y la aleatoriedad de la causalidad. Ambos conceptos se sumaron a la afirmación del griego Demócrito medio siglo más tarde: “Todo lo que hay en el universo es fruto del azar y la necesidad”. El ejemplo que que dio Demócrito -similar al de los hilos del paño- fue que, toda la materia que existe, está formada por a-tomos o átomos.

Bueno, no lo puedo evitar, mi imaginación se desboca y corre rápida por los diversos pensamientos que por la mente pasan, de uno se traslada a otros y, al final, todo resulta un conglomerado de ideas que, en realidad, quieren explicar, dentro de esa diversidad, la misma cosa.

emilio silvera

Jul

1

Las moléculas portadoras de información

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Alquimia estelar ~

Clasificado en Alquimia estelar ~

Comments (1)

Comments (1)

El ADN transporta la información que nos habla del pasado y dekl origen

Mediante el estudio y la observación se pudo comprobar que la cantidad de ADN era la misma para todas las células somáticas de los individuos de una determinada especie, mientras que los gametos sólo tenían la mitad. Así mismo, los estudios de Erwin Chargaff sobre las similitudes en las proporciones de bases nitrogenadas presentes en el ADN de los individuos de la misma especie parecían confirmar la relación existente entre esta molécula y la información genética.

La prueba definitiva fue obtenida en 1952 por Alfred Hershey y Martha Chase, quienes demostraron de forma concluyente que el ADN, y no una proteína, era el material genético del bacteriófago T2. Al año siguiente, James Watson y Francis Crick elaboraron su famoso modelo de doble hélice

Representación esquemática de la molécula de ADN, la molécula portadora de la información genética. Las moléculas se forman por la Asociación de dos o más átomos, que se mantienen juntas por medio de enlaces químicos. Podríamos decir que algunas moléculasd de vida serían:

– Agua.

– Hidratos de carbono.

– Lípidos.

– Proteínas.

– Acidos Nucleicos.

Principios inmediatos o biomoléculas: una de las sustancias que componen la materia viva.

– Simples: O2

– inorgánicos: agua…

– Compuestos:

– orgánicos: glúcidos, lípidos,

proteínas, ac. nucleicos

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si en un grado mucho menor. Refiriéndonos al silicio, señalaremos que las “moléculas” que dicho átomo forma con el oxígeno y otros átomos, generalmente metálicos poseyendo gran nivel de información, difieren en varios aspectos de las moléculas orgánicas, es decir, de las que poseen un esqueleto de átomos de carbono.

El mundo de los silicatos es de una gran diversidad, existiendo centenares de especies minerológicas. Esas diferencias se refieren fundamentalmente a que el enlace químico en el caso de las moléculas orgánicas es covalente, y cuando se forma la sustancia correspondiente (cuatrillones de moléculas) o es un líquido, como es el caso de los aceites, o bien un sólido que funde fácilmente. Entre las moléculas que lo forman se ejercen unas fuerzas, llamadas de Van der Waals, que pueden considerarse como residuales de las fuerzas electromagnéticas, algo más débiles que éstas. En cambio, en los silicatos sólidos (como en el caso del topacio) el enlace covalente o iónico no se limita a una molécula, sino que se extiende en el espacio ocupado por el sólido, resultando un entramado particularmente fuerte.

Al igual que los cristales de hielo, en la mayoría de los silicatos la información que soportan es pequeña, aunque conviene matizar este punto. Para un cristal ideal así sería en efecto, pero ocurre que en la realidad el cristal ideal es una abstracción, ya que en el cristal real existen aquí y allá los llamados defectos puntuales que trastocan la periodicidad espacial propia de las redes ideales. Precisamente esos defectos puntuales podían proporcionar una mayor información.

El cristal ideal no existe, en su natural, todos tienen inperfecciones y, sólo el elaborado, se podría decir que son cristales perfectos y, sin embargo, la mano del hombre lo que ha producido con tal intervención es perder una valiosa información inserta en ese cuerpo natural.

Si prescindimos de las orgánicas, el resto de las moléculas que resultan de la combinación entre los diferentes átomos no llega a 100.000, frente a los varios millones de las primeras. Resulta ranozable suponer que toda la enorme variedad de moléculas existentes, principalmente en los planetas rocosos, se haya formado por evolución de los átomos, corresponde a un proceso evolutivo. La molécula poseería mayor orden que los átomos de donde procede, esto es, menor entropía. En su formación, el ambiente se habría desordenado al ganar entropía en una cierta cantidad tal, que arrojase un balance total positivo.

No puedo dejar pasar la oportunidad, aunque sea de pasada, de mencionar las sustancias.

Las así llamadas, son cuerpos formados por moléculas idénticas, entre las cuales pueden o no existir enlaces químicos. Veremos varios ejemplos. Las sustancias como el oxígeno, cloro, metano, amoníaco, etc, se presentan en estado gaseoso en condiciones ordinarias de presión y temperatura. su confinamiento se embotellan, aunque existen casos en que se encuentran mezcladas en el aire (os podéis dar una vueltecita por el polo químico de Huelva en España).

En cualquier caso, un gas como los citados consiste en un enjambre de las moléculas correspondientes. Entre ellas no se ejercen fuerzas, salvo cuando colisionan, lo que hacen con una frecuencia que depende de la concentración, es decir, del de ellas que están concentradas en la unidad de volumen; número que podemos calcular conociendo la presión y temperatura de la masa de gas confinada en un volumen conocido.

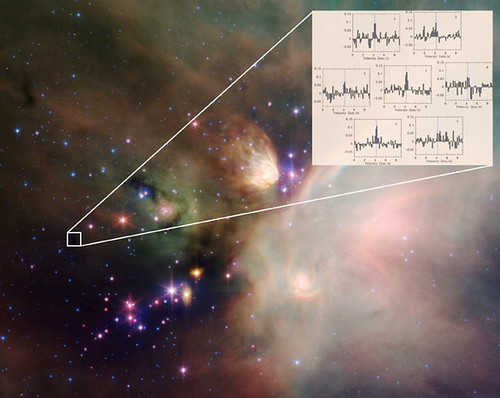

Nubes moleculares en Orión

Decía que no existen fuerzas entre las moléculas de un gas. En realidad es más exacto que el valor de esas fuerzas es insignificante porque las fuerzas residuales de las electromagnéticas, a las que antes me referí, disminuyen más rápidamente con la distancia que las fuerzas de Coulomb; y distancia es ordinariamente de varios diámetros moleculares.

Podemos conseguir que la intensidad de esas fuerzas aumente tratando de disminuir la distancia media entre las moléculas. Esto se puede lograr haciendo descender la temperatura, aumentando la presión o ambas cosas. Alcanzada una determinada temperatura, las moléculas comienzan a sentir las fuerzas de Van der Waals y aparece el líquido; si se sigue enfriando aparece el sólido. El orden crece desde el gas al líquido, siendo el sólido el más ordenado. Se trata de una red tridimensional en la que los nudos o vértices del entramado están ocupados por moléculas.

Todas las sustancias conocidas pueden presentarse en cualquiera de los tres estados de la materia (estados ordinarios y cotidianos en nuestras vidas del día a día).

En la Naturaleza existen Plasmas fríos moleculares, por ejemplo, en ciertas regiones de las nubes interestelares y en las ionosfera de la Tierra y otros planetas o satélites. plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>Pero también son producidos actualmente por el ser humano en gran variedad para investigación y multitud de aplicaciones.

también son producidos actualmente por el ser humano en gran variedad para investigación y multitud de aplicaciones.

El plasma está presente en los filamentos de los remanentes de Supernovas

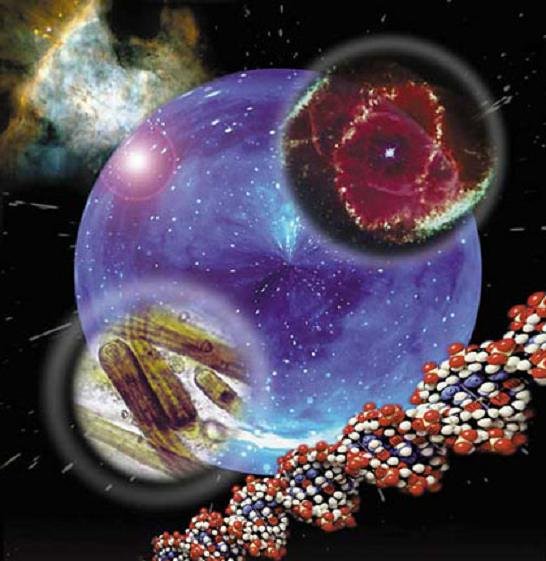

Lo que ocurre en las Nubes moleculares es tan fantástico que llegan a conseguir los elementos necesarios plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>para la vida prebiótica y, allí, en esas inmensas masas de materiales donde nacen las estrellas y los mundos, que, con los parámetros adecuados se producen todas las complejas transiciones de fase que dan lugar al surgir de la vida.

la vida prebiótica y, allí, en esas inmensas masas de materiales donde nacen las estrellas y los mundos, que, con los parámetros adecuados se producen todas las complejas transiciones de fase que dan lugar al surgir de la vida.

El papel de las moléculas en Astronomía se ha convertido en un área importante desde el descubrimiento de las primeras especies poliatómicas en el medio interestelar. Durante más de 30 plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>años , han sido descubiertas más de 150 especies moleculares en el medio interestelar y gracias al análisis espectral de la radiación. Muchas resultan muy exóticas para estándares terrestres (iones, radicales) pero buena parte de estas pueden reproducirse en Plasma de Laboratorio. Aparte del interés intrínseco y riqueza de procesos químicos que implican, estas especies influyen en la aparición de nuevas estrellas por su capacidad de absorber y radiar la energía resultante del colapso gravitatorio, y de facilitar la neutralización global de cargas, mucho más eficientemente que los átomos.

, han sido descubiertas más de 150 especies moleculares en el medio interestelar y gracias al análisis espectral de la radiación. Muchas resultan muy exóticas para estándares terrestres (iones, radicales) pero buena parte de estas pueden reproducirse en Plasma de Laboratorio. Aparte del interés intrínseco y riqueza de procesos químicos que implican, estas especies influyen en la aparición de nuevas estrellas por su capacidad de absorber y radiar la energía resultante del colapso gravitatorio, y de facilitar la neutralización global de cargas, mucho más eficientemente que los átomos.

En el espacio el plasma está presente en muchos lugares

El Plasma de las estrellas y otros cuerpos estelares forman el estado más común de la materia en nuestro Universo -al menos la que vemos-

Si las temperaturas reinantes, son de miles de millones de grados, el estado de la materia es el plasma, el material más común del universo, el de las estrellas (aparte de la materia oscura, que no sabemos ni lo que es, ni donde está, ni que “estado” es el suyo).

En ordinarias de presión, la temperatura por debajo de la cual existe el líquido y/o sólido depende del tipo de sustancia. Se denomina temperatura de ebullición o fusión la que corresponde a los sucesivos equilibrios (a presión dada) de fases: vapor ↔ líquido ↔ sólido. Estas temperaturas son muy variadas, por ejemplo, para los gases nobles son muy bajas; también para el oxígeno (O2) e hidrógeno (H2). En cambio, la mayoría de las sustancias son sólidos en condiciones ordinarias (grasas, ceras, etc).

Compuestas:

Las sustancias pueden ser simples y compuestas, según que la molécula correspondiente tenga átomos iguales o diferentes. El de las primeras es enormemente inferior al de las segundas.

El concepto de molécula, individuo físico y químico, pierde su significado en ciertas sustancias que no hemos considerado aún. Entre ellas figuran las llamadas sales, el paradigma de las cuales es la sal de cocina.

Es requerida por el organismo mantener la volemia y procurar el adecuado equilibrio electrolítico. Además, conserva isotonicidad entre plasma e intersticio, así como también mantiene equilibrio con la célula. Implicada directa en el mantenimiento de la media y en el equilibrio osmolar. Su disociación en sangre es parcial (sólo un 93 porciento).

Se trata de cloruro de sodio, por lo que cualquier estudiante de E.G.B. escribiría sin titubear su fórmula: Cl Na. Sin embargo, le podríamos poner en un aprieto si le preguntásemos dónde se puede encontrar aisladamente individuos moleculares que respondan a esa composición. Le podemos orientar diciéndole que en el gas Cl H o en el vapor de agua existen moléculas individualidades. En realidad y salvo casos especiales, por ejemplo, a temperaturas elevadas, no existen moléculas aisladas de sal, sino una especie de molécula gigante que se extiende por todo el cristal. Este edificio de cristal de sal consiste en una red o entramado, como un tablero de ajedrez de tres dimensiones, en cuyos nudos o vértices se encuentran, alternativamente, las constituyentes, que no son los átomos de Cl y Na sino los iones Cl– y Na+. El primero es un átomo de Cl que ha ganado un electrón, completándose todos los orbitales de valencia; el segundo, un átomo de Na que ha perdido el electrón del orbital s.

Por esta zona de Huelva, conocida Marismas del Odiel, llevaba con frecuencia a mis hijos pequeños que, jugando por aquellos parajes, se lo pasaban estupendamente, y, de camino, tenía la oportunidad de despertarles la curiosidad de cómo se producía la Sal.

los átomos de Cl y Na interaccionan por aproximarse suficientemente sus nubes electrónicas, existe un reajuste de cargas, porque el núcleo de Cl atrae con más fuerza los electrones que el de Na, así uno pierde un electrón que gana el otro. El resultado es que la colectividad de átomos se transforma en colectividad de iones, positivos los de Na y negativos los de Cl. Las fuerzas electromagnéticas esos iones determinan su ordenación en un cristal, el Cl Na. Por consiguiente, en los nudos de la red existen, de manera alternativa, iones de Na e iones de Cl, resultando una red mucho más fuerte que en el caso de que las fuerzas actuantes fueran de Van der Waals. Por ello, las sales poseen puntos de fusión elevados en relación con los de las redes moleculares.

Aparte de los familiares estados de la materia que más conocemos: sólido, líquido y gaseoso, plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>también están el Plasma y el Condensado de Bose-Einstein. El plasma (plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>como

están el Plasma y el Condensado de Bose-Einstein. El plasma (plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>como decía al principio), es un estado de gas ionizado los átomos y moléculas que lo componen han perdido gran plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>parte

decía al principio), es un estado de gas ionizado los átomos y moléculas que lo componen han perdido gran plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>parte de sus electrones. Está compuesto por electrones, cationes (iones con carga positiva) y neutrones. No sabemos si es posible que puedan existir otros estados de la materia aún no hallados, como por ejemplo, la materia extraña hecha de Quarks-Gluones.

de sus electrones. Está compuesto por electrones, cationes (iones con carga positiva) y neutrones. No sabemos si es posible que puedan existir otros estados de la materia aún no hallados, como por ejemplo, la materia extraña hecha de Quarks-Gluones.

Así amigos míos, hemos llegado a conocer (al plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>menos en parte), algunos de los procesos asombrosos que se producen continuamente en el Espacio Interestelar, en esa Nebulosas que captadas por el Hubble y otros telescopios, miramos asombrados maravillándonos de sus colores que, en realidad, llevan mensajes que nos están diciendo el por qué se producen y que elementos son los causantes de que brillen deslumbrantes cuando la radiación estelar choca de lleno en esas nubes en la que nacen las estrellas y los nuevos mundos…y, si me apurais un poco…, también la vida.

en parte), algunos de los procesos asombrosos que se producen continuamente en el Espacio Interestelar, en esa Nebulosas que captadas por el Hubble y otros telescopios, miramos asombrados maravillándonos de sus colores que, en realidad, llevan mensajes que nos están diciendo el por qué se producen y que elementos son los causantes de que brillen deslumbrantes cuando la radiación estelar choca de lleno en esas nubes en la que nacen las estrellas y los nuevos mundos…y, si me apurais un poco…, también la vida.

Y mientras que vamos descubriendo los secretos de la Naturaleza y se van realizando múltiples avances en las disciplinas científicas que nuestra especie ha logrado encausar plasma-ese-estado-de-la-materia-del-que-estan-hechas-las-estrellas/#”>para conocer cómo funciona el universo, al mismo tiempo y de forma paralela, nuestras ciudades crecen y se modernizan, las sociedades cambian y las costumbres de los pueblos también. El mundo, nuestro pequeño mundo situado en una sistema planetario presidido por una estrella ordinaria, de las que existen cientos de miles en nuestra propia Galaxia, aunque lo es todo para nosotros, no por ello deja de ser una mínima fracción de la Galaxia y una ínfima mota de polvo enel contexto del Universo. Sin embargo nosotros, creemos ser tan importantes que, no pocas veces, confundimos la realidad y mirándonos el ombligo, creemos ser el centro de todo, cuando en realidad… ¡somos tan frágiles! ¡somos tan poca cosa en ese inmenso océano que llamamos universo!

conocer cómo funciona el universo, al mismo tiempo y de forma paralela, nuestras ciudades crecen y se modernizan, las sociedades cambian y las costumbres de los pueblos también. El mundo, nuestro pequeño mundo situado en una sistema planetario presidido por una estrella ordinaria, de las que existen cientos de miles en nuestra propia Galaxia, aunque lo es todo para nosotros, no por ello deja de ser una mínima fracción de la Galaxia y una ínfima mota de polvo enel contexto del Universo. Sin embargo nosotros, creemos ser tan importantes que, no pocas veces, confundimos la realidad y mirándonos el ombligo, creemos ser el centro de todo, cuando en realidad… ¡somos tan frágiles! ¡somos tan poca cosa en ese inmenso océano que llamamos universo!

El día que la Humanidad desaparezca… ¡Ninguna estrella llorará por ella! Todo seguirá su ritmo y otras especies surgirán. Claro que, aunque sepamos eso, nada podrá frenar nuestra curiosidad y seguiremos esa aventura que la incansable Humanidad está viviendo mientras persigue el saber del “mundo”.

emilio silvera

Totales: 83.626.819

Totales: 83.626.819 Conectados: 62

Conectados: 62