Ene

9

Desde la materia “inerte”… ¡Hasta los pensamientos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (1)

Comments (1)

El ojo humano, uno de los transmisores de los sentidos que nutren al cerebro de información

Lo mismo que desconocemos la auténtica naturaleza de la Luz, que según creo encierra muchos secretos que tenemos que desvelar para conocer la realidad de la Naturaleza y del Universo, de la misma manera, tenemos que llegar a desvelar los secretos que se encierra en esa esencial y sencilla sustancia que llamamos agua, ya Tales de Mileto nos hablaba de la importancia que esa sustancia tenía para la vida.

Un equipo de investigadores suecos descubre dos estados líquidos del agua con grandes diferencias en su estructura y densidad. La Ciencia nos vuelve a demostrar que no conocemos básicamente muchos de los secretos que encierra la Naturaleza, y, en el agua han hallado uno de ellos. De la misma manera existen en otros muchos lugares insospechados.

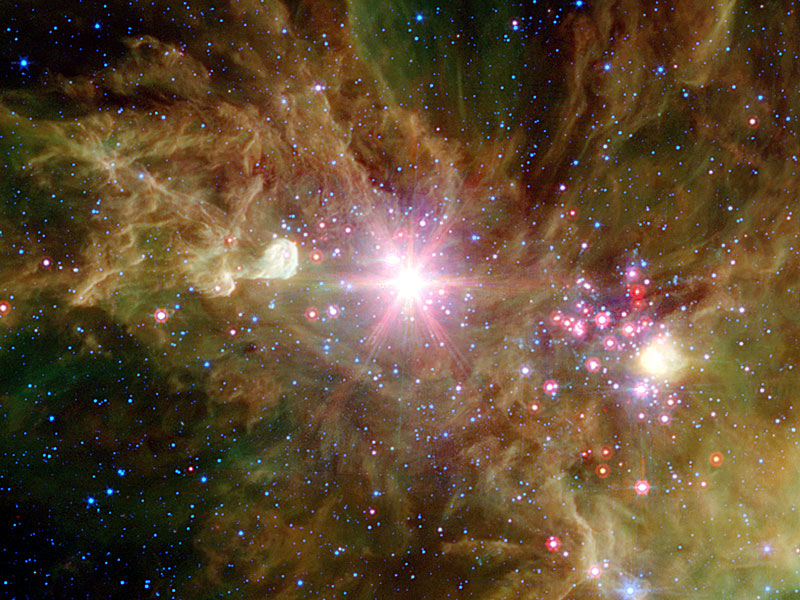

¿Cómo es posible que, a partir de la materia “inerte”, hayan podido surgir seres vivos e incluso, algunos que, como nosotros puedan pensar? Que cosa mágica se pudo producir en el corazón de las estrellas para que, materiales sencillos como el Hidrógeno se convirtieran a miles de millones de grados de calor en otros que, como el Carbono, Oxigeno y Nitrógeno…, muchos miles de millones de años más tardes, en mundos perdidos en sistemas planetarios como el nuestro, dieran lugar a la formación de Protoplasma vivo del que surgieron aquellos infinitesimales seres que llamamos bacterias y que, posibilitaron la evolución hacia

que, materiales sencillos como el Hidrógeno se convirtieran a miles de millones de grados de calor en otros que, como el Carbono, Oxigeno y Nitrógeno…, muchos miles de millones de años más tardes, en mundos perdidos en sistemas planetarios como el nuestro, dieran lugar a la formación de Protoplasma vivo del que surgieron aquellos infinitesimales seres que llamamos bacterias y que, posibilitaron la evolución hacia formas de vida superiores?

formas de vida superiores?

Los sentidos: las herramientas que utiliza el cerebro para estar comunicado con el exterior

estar comunicado con el exterior

La percepción, los sentidos y los pensamientos… Para poder entender la conciencia como proceso es preciso que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, su arquitectura y desarrollo con sus funciones dinámicas. Lo que no está claro es que la conciencia se encuentre causalmente asociada a ciertos procesos cerebrales pero no a otros.

proceso es preciso que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, su arquitectura y desarrollo con sus funciones dinámicas. Lo que no está claro es que la conciencia se encuentre causalmente asociada a ciertos procesos cerebrales pero no a otros.

El cerebro humano ¿es especial?, su conectividad, su dinámica, su forma de funcionamiento, su relación con el cuerpo y con el mundo exterior, no se parece a nada que la ciencia conozca. Tiene un carácter único y ofrecer una imagen fidedigna del cerebro no resulta nada fácil; es un reto tan extraordinario que no estamos preparados para cumplir en este momento. Estamos lejos de ofrecer esa imagen completa, y sólo podemos dar resultados parciales de esta enorme maravilla de la Naturaleza.

de funcionamiento, su relación con el cuerpo y con el mundo exterior, no se parece a nada que la ciencia conozca. Tiene un carácter único y ofrecer una imagen fidedigna del cerebro no resulta nada fácil; es un reto tan extraordinario que no estamos preparados para cumplir en este momento. Estamos lejos de ofrecer esa imagen completa, y sólo podemos dar resultados parciales de esta enorme maravilla de la Naturaleza.

Aquí se fraguan los pensamientos como en las galaxias lo hacen las estrellas

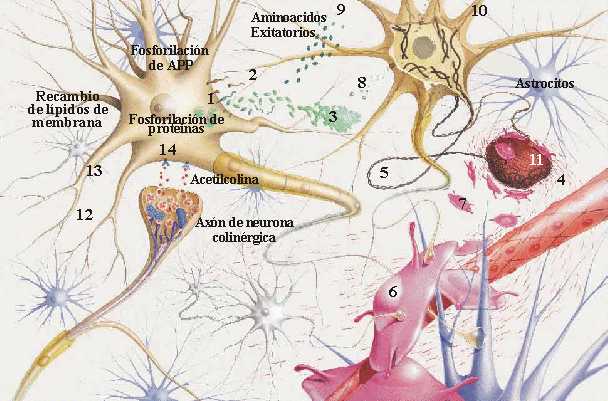

Nuestro cerebro adulto, con poco más de 1 Kg de peso, contiene unos cien mil millones de células nerviosas o neuronas. La parte o capa ondulada más exterior o corteza cerebral, que es la parte del cerebro de evolución más reciente, contiene alrededor de treinta millones de neuronas y un billón de conexiones o sinapsis. Si contáramos una sinapsis cada segundo, tardaríamos 32 millones de años en acabar el recuento. Si consideramos el número

o capa ondulada más exterior o corteza cerebral, que es la parte del cerebro de evolución más reciente, contiene alrededor de treinta millones de neuronas y un billón de conexiones o sinapsis. Si contáramos una sinapsis cada segundo, tardaríamos 32 millones de años en acabar el recuento. Si consideramos el número posible de circuitos neuronales, tendremos que habérnoslas con cifras hiper-astronómicas. Un 10 seguido de, al menos, un millón de ceros (en comparación, el número de partículas del universo conocido asciende a “tan sólo” un 10 seguido de 79 ceros). ¡A que va a resultar que no somos tan insignificantes!

posible de circuitos neuronales, tendremos que habérnoslas con cifras hiper-astronómicas. Un 10 seguido de, al menos, un millón de ceros (en comparación, el número de partículas del universo conocido asciende a “tan sólo” un 10 seguido de 79 ceros). ¡A que va a resultar que no somos tan insignificantes!

Si pudiéramos ver la actividad cerebral, sería como una máquina incandescente

El suministro de datos que llega en forma de multitud de mensajes procede de los sentidos, que detectan el entorno interno y externo, y luego envía el resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y decimos. Así pues, el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de los sentidos. Pero, a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna. Seguimos pensando, sintiendo y procesando información incluso cuando cerramos los ojos y descansamos.

que llega en forma de multitud de mensajes procede de los sentidos, que detectan el entorno interno y externo, y luego envía el resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y decimos. Así pues, el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de los sentidos. Pero, a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna. Seguimos pensando, sintiendo y procesando información incluso cuando cerramos los ojos y descansamos.

Con tan enorme cantidad de circuitos neuronales, ¿Cómo no vamos a ser capaces de descifrar todos los secretos de nuestro universo? ¿De qué seremos capaces cuando podamos disponer de un rendimiento cerebral del 80 ó 90 por ciento? Algunas veces hemos oído comentar: “Sólo utilizamos un diez por ciento del cerebro…” En realidad, la frase no indica la realidad, se refiere al hecho de que, aunque utilizamos el cerebro en su totalidad, se estima que está al diez por ciento de su capacidad real que, será una realidad a medida que evolucione y, en el futuro, esa capacidad de hoy será un 90 por ciento mayor.

podamos disponer de un rendimiento cerebral del 80 ó 90 por ciento? Algunas veces hemos oído comentar: “Sólo utilizamos un diez por ciento del cerebro…” En realidad, la frase no indica la realidad, se refiere al hecho de que, aunque utilizamos el cerebro en su totalidad, se estima que está al diez por ciento de su capacidad real que, será una realidad a medida que evolucione y, en el futuro, esa capacidad de hoy será un 90 por ciento mayor.

Aún no conocemos bien la direccionalidad de los circuitos neuronales

la direccionalidad de los circuitos neuronales

El límite de lo que podremos conseguir tiene un horizonte muy lejano. Y, llega un momento en el cual, se puede llegar a pensar que no existen limites en lo que podemos conseguir: Desde hablar sin palabras sonoras a la auto-transportación. Si -como pienso- somos pura energía pensante, no habrá límite alguno; el cuerpo que ahora nos lleva de un lugar a otro, ya no será necesario, y como los fotones que no tienen masa, podremos desplazarnos a velocidades lumínicas.

nos lleva de un lugar a otro, ya no será necesario, y como los fotones que no tienen masa, podremos desplazarnos a velocidades lumínicas.

Creo que estoy corriendo demasiado en el tiempo, volvamos a la realidad. A veces mi mente se dispara. Lo mismo visito mundos extraordinarios con mares luminosos de neón líquido poblados por seres transparentes, que viajo a galaxias muy lejanas pobladas de estrellas de fusión fría circundadas por nubes doradas compuestas de antimateria en la que, los positrones medio congelados, se mueven lentamente formando un calidoscopio de figuras alucinantes de mil colores. ¡La mente, qué tesoro!

¿Quién podría decir, si no se les explicara, que son “mundos” diferentes”. “Nuestras nueronas son estrellas; nuestra sinapsis es una galaxia; nuestro cerebro es el universo” A diferentes escalas, tal vez a diferentes niveles …

La unidad a partir de la cual se configuran todas las fabulosas actividades del cerebro es una célula del mismo, la neurona. Las neuronas son unas células fantásticamente ramificadas y extendidas, pero diminutas que, sin embargo y en sentido figurado, podríamos decir que son tan grandes como el universo mismo.

el universo mismo.

Cuando seamos capaces de convertir en realidad todo aquello en lo que podamos pensar, entonces, habremos alcanzado la meta. Para que eso pueda llegar a ocurrir, aún falta mucho tiempo. Sin embargo, si el Universo no lo impide y nuestro transcurrir continúa, todo lo que podamos imaginar… podrá ser posible. Incluso imposibilidades físicas de hoy, dejarán de existir mañana y, ¡la Mente! posiblemente (al igual que hoy ordena a las distintas partes del cuerpo que realice esta o aquella función), se encargará de que todo funcione bien, erradicará cualquier enfermedad que nos pueda atacar y, tendrá el conjunto del “sistema” en perfectas condiciones de salud, lo cual me lleva a pensar que, para cuando eso llegue, los médicos serán un recuerdo del pasado.

de salud, lo cual me lleva a pensar que, para cuando eso llegue, los médicos serán un recuerdo del pasado.

En una increíble maraña de nervios y conexiones sin fin…. ¡surgen los pensamientos!

Es curioso y sorprendente la evolución alcanzada por la Mente Humana. El mundo físico se representa gobernado de acuerdo a leyes matemáticas. Desde este punto de vista, todo lo que hay en el universo físico está realmente gobernado en todos sus detalles por principios matemáticos, quizá por ecuaciones tales que aún no hemos podido llegar a comprender y, ni que sabemos que puedan existir.

este punto de vista, todo lo que hay en el universo físico está realmente gobernado en todos sus detalles por principios matemáticos, quizá por ecuaciones tales que aún no hemos podido llegar a comprender y, ni que sabemos que puedan existir.

Lo más seguro es que la descripción real del mundo físico esté pendiente de matemáticas futuras, aún por descubrir , fundamentalmente distintas de las que ahora tenemos. Llegarán nuevos Gauss, Riemann, Euler, o, Ramanujans… que, con sus nuevas ideas transformarán el pensamiento matemático para hacer posible que podamos, al fin, comprender lo que realmente somos.

, fundamentalmente distintas de las que ahora tenemos. Llegarán nuevos Gauss, Riemann, Euler, o, Ramanujans… que, con sus nuevas ideas transformarán el pensamiento matemático para hacer posible que podamos, al fin, comprender lo que realmente somos.

Son nuestras Mentes, productos de la evolución del Universo que, a partir de la materia inerte, ha podido alcanzar el estadio bio-químico de la consciencia y, al ser conscientes, hemos podido descubrir que existen “números misteriosos” dentro de los cuales subyacen mensajes que tenemos que desvelar.

que existen “números misteriosos” dentro de los cuales subyacen mensajes que tenemos que desvelar.

Antes tendremos que haber descifrado las funciones modulares de los cuadernos perdidos de Ramanujan, o por ejemplo, el verdadero significado del número 137, ése número puro adimensional que encierra los misterios del electrón (e) – electromagnetismo -, de la constante de Planck (h) – el cuando

137, ése número puro adimensional que encierra los misterios del electrón (e) – electromagnetismo -, de la constante de Planck (h) – el cuando de acción –y de la luz (c), la relatividad -.

de acción –y de la luz (c), la relatividad -.

El complejo sistema nervioso

Los resultados son lentos, no se avanza con la rapidez que todos deseamos. Sin embargo, eso ocurre por algo, el ritmo del Universo considerado como Naturaleza, podríamos decir que está determinado por una Naturaleza “sabia” y, si actúa de esa manera… ¡Por algo será! Deja que de vez en cuando, sobresalgan algunas mentes y se eleven por encima del común, de ejemplos tenemos la historia llena. Esos “saltos” de la conciencia son los tiempos que marca el Universo para que, poco a poco, se produzca nuestra evolución, es la única forma de que todo se haga de manera correcta y de que, los nuevos pensamientos se vayan asentando debidamente en las Mentes futuras. Pongamos un ejemplo:

de que todo se haga de manera correcta y de que, los nuevos pensamientos se vayan asentando debidamente en las Mentes futuras. Pongamos un ejemplo:

Conjetura de Poincaré:

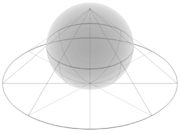

“En matemáticas, y más precisamente en topología, la conjetura de Poincaré (también llamada hipótesis de Poincaré) es un resultado sobre la esfera tridimensional (la 3-esfera); la hipótesis dejó de ser una conjetura para convertirse en un teorema tras su comprobación en 2003 por el matemático Grigori Perelman. El teorema sostiene que la esfera tridimensional, también llamada 3-esfera o hiperesfera, es la única variedad compacta tridimensional en la que todo lazo o círculo cerrado (1-esfera) se puede deformar (transformar) en un punto. Este último enunciado es equivalente a decir que sólo hay una variedad cerrada y simplemente conexa de dimensión 3: la esfera tridimensional.”

“En matemáticas, y con más exactitud en topología, el teorema de Poincaré (anteriormente llamado conjetura de Poincaré o hipótesis de Poincaré) es un … Grigori Perelmán.”

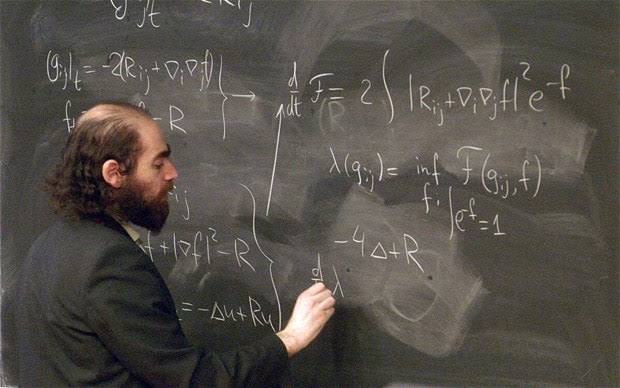

Poincaré expuso su conjetura y, más de un siglo después, Perelmán la resolvió. Riemann expuso su geometría del espacio curvo, y hasta 60 años más tarde no fue descubierta por Einstein para hacer posible su formulación de la relatividad general, donde describe cómo las grandes masas distorsionan el espacio y el tiempo por medio de la fuerza de gravedad que generan. El conocimiento humano avanza al ritmo que le impone la Naturaleza.

posible su formulación de la relatividad general, donde describe cómo las grandes masas distorsionan el espacio y el tiempo por medio de la fuerza de gravedad que generan. El conocimiento humano avanza al ritmo que le impone la Naturaleza.

![[dark-matter-625x450.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_gLo7v9af5Sg/SWXgCyeo8cI/AAAAAAAABTE/p3tYMUr7GAc/s1600/dark-matter-625x450.jpg)

¡Son tantos los secretos que nos quedan por desvelar! la Naturaleza es la portadora de todas las respuestas…Observémosla con atención y, aprendamos de ella y, de ser posible, procuremos no molestarla, “Ella” nos permite estar aquí para que evolucionemos y, algún día, cuando seamos mayores…quizás nos deje formar parte de algo más…¿mental?

de algo más…¿mental?

No, no será nada fácil imitar a la Naturaleza…¡Esa perfección! Sin embargo, llegados a ese punto, debemos pensar que nosotros también formamos parte de ella, la parte que piensa y, si es así, ¿qué cometido tendremos asignado en este Universo? Esa es la pregunta que ninguno de los grandes pensadores de la Historia, han podido contestar.

Pensar, por ejemplo, en las complejas matemáticas topológicas requeridas por la teoría de supercuerdas puede producir incomodidad en muchas personas que, aún siendo físicos, no están tan capacitados como para entender tan profundas ideas (me incluyo).

producir incomodidad en muchas personas que, aún siendo físicos, no están tan capacitados como para entender tan profundas ideas (me incluyo).

Bernhard Riemann introdujo muchas nuevas ideas y fue uno de los más grandes matemáticos. En su corta vida (1.826 – 1.866) propuso innumerables propuestas matemáticas que cambiaron profundamente el curso del pensamiento de los números en el planeta Tierra, como el que subyace en la teoría relativista en su versión general de la gravedad, entre otras muchas (superficie de Riemann, etc.). Riemann les enseñó a todos a considerar las cosas de un modo diferente.

otras muchas (superficie de Riemann, etc.). Riemann les enseñó a todos a considerar las cosas de un modo diferente.

La superficie de Riemann asociada a la función holomorfa “tiene su propia opinión” y decide por sí misma cuál debería ser el, o mejor, su dominio, con independencia de la región del plano complejo que nosotros podamos haberle asignado inicialmente.

su propia opinión” y decide por sí misma cuál debería ser el, o mejor, su dominio, con independencia de la región del plano complejo que nosotros podamos haberle asignado inicialmente.

Podríamos encontrar otros muchos tipos de superficies de Riemann.

Superficie de Riemann que aparece al extender el dominio de la función

Este bello concepto desempeña un papel importante en algunos de los intentos modernos de encontrar una nueva base para la física matemática (muy especialmente en la teoría de cuerdas), y al final, seguramente se descubrirá el mensaje que encierra.

bello concepto desempeña un papel importante en algunos de los intentos modernos de encontrar una nueva base para la física matemática (muy especialmente en la teoría de cuerdas), y al final, seguramente se descubrirá el mensaje que encierra.

El caso de las superficies de Riemann es fascinante, aunque desgraciadamente sólo es para iniciados. Proporcionaron los primeros ejemplos de la noción general de variedad, que es un espacio que puede pensarse “curvado” de diversas maneras, pero que localmente (por ejemplo, en un entorno pequeño de cualquiera de sus puntos), parece un fragmento de espacio euclídeo ordinario.

pensarse “curvado” de diversas maneras, pero que localmente (por ejemplo, en un entorno pequeño de cualquiera de sus puntos), parece un fragmento de espacio euclídeo ordinario.

En matemática, la esfera de Riemann (o plano complejo extendido), llamado en honor al matemático del siglo XIX del mismo nombre , es una esfera obtenida del plano complejo mediante la adición de un punto del infinito. La esfera es la representación geométrica de los números complejos extendidos

, es una esfera obtenida del plano complejo mediante la adición de un punto del infinito. La esfera es la representación geométrica de los números complejos extendidos  , (véase fig.1 y fig.2), la cual consiste en los números complejos ordinarios en conjunción con el símbolo

, (véase fig.1 y fig.2), la cual consiste en los números complejos ordinarios en conjunción con el símbolo  para

para representar el infinito.

representar el infinito.

La esfera de Riemann, superficie de Riemann compacta, el teorema de la aplicación de Riemann, las superficies de Riemann y aplicaciones complejas… He tratado de exponer en unas líneas la enorme importancia de este personaje para las matemáticas en general y la geometría y para la física en particular. Es uno de esos casos a los que antes me refería. Después de él, la Humanidad ha tenido un parón en el desarrollo de las ideas hasta que asimilaron las suyas y, después, llegó Einstein y otros.

personaje para las matemáticas en general y la geometría y para la física en particular. Es uno de esos casos a los que antes me refería. Después de él, la Humanidad ha tenido un parón en el desarrollo de las ideas hasta que asimilaron las suyas y, después, llegó Einstein y otros.

La Geometría de Riemann de los espacios curvos

Tenemos que convenir que todo, sin excepción, es relativo y resulta ya evidente la gran crisis de la noción de realidad “veritas” que el mundo padece, la ciencia BASE, la matemática, sufrió el varapalo a partir de la matemática topológica de Poincaré, y el desarrollo sorpresivo de la matemática del caos; de pronto el idealismo de la ecuación diferencial queda derribado : el mundo que funciona como un reloj de Tolomeo queda finiquitado; ¿Donde puñetas está la materia perdida?; de pronto nuestras consciencias “comprenden” que la “verdad” no existe, es decir, que no existe nuestra realidad del mundo.

un reloj de Tolomeo queda finiquitado; ¿Donde puñetas está la materia perdida?; de pronto nuestras consciencias “comprenden” que la “verdad” no existe, es decir, que no existe nuestra realidad del mundo.

Y, mientras tanto, nuestras mentes siguen su camino, siempre queriendo ir más allá y siempre profundizando en los secretos de la Naturaleza de lo que tenemos muchos ejemplos, tales como nuestras consideraciones sobre los dos aspectos de la relatividad general de Einstein, a saber, el principio de la relatividad, que nos dice que las leyes de la física son ciegas a la distinción entre reposo y movimiento uniforme; y el principio de equivalencia, que nos dice de qué forma sutil deben modificarse estas ideas para englobar el campo gravitatorio.

sutil deben modificarse estas ideas para englobar el campo gravitatorio.

Mediante la combinación de diversas observaciones de telescopios, y la ayuda del trabajo de modelación avanzada, el equipo de Emanuele Farina, de la Universidad de Insubria en la provincia de Como, Italia, y Michele Fumagalli del Instituto Carnegie de Ciencia, en Washington, D.C., Estados Unidos, fue capaz de captar como tal el trío de quásares, llamado QQQ J1519+0627. La luz de esos quásares ha viajado 9.000 millones de años-luz para

llegar hasta nosotros, lo que significa que dicha luz fue emitida cuando el universo tenía sólo un tercio de su edad actual.

Todo es finito, es decir, que tiene

un fin, y la velocidad de la luz no podía ser una excepción. No existe el infinito ni la eternidad. Tampoco existe la Nada, siempre hay.

Ahora hay que hablar del tercer ingrediente fundamental de la teoría de Einstein, que está relacionada con la finitud de la velocidad de la luz. Es un hecho notable que estos tres ingredientes básicos puedan remontarse a Galileo; en efecto, parece que fue también Galileo el primero que tuvo una expectativa clara de que la luz debería viajar con velocidad finita, hasta el punto de que intentó medir dicha velocidad. El método que propuso (1.638), que implica la sincronización de destellos de linternas entre colinas distantes, era, como sabemos hoy, demasiado tosco (otro ejemplo de la evolución que, con el tiempo, se produce en nuestras mentes). Él no tenía forma

hay que hablar del tercer ingrediente fundamental de la teoría de Einstein, que está relacionada con la finitud de la velocidad de la luz. Es un hecho notable que estos tres ingredientes básicos puedan remontarse a Galileo; en efecto, parece que fue también Galileo el primero que tuvo una expectativa clara de que la luz debería viajar con velocidad finita, hasta el punto de que intentó medir dicha velocidad. El método que propuso (1.638), que implica la sincronización de destellos de linternas entre colinas distantes, era, como sabemos hoy, demasiado tosco (otro ejemplo de la evolución que, con el tiempo, se produce en nuestras mentes). Él no tenía forma alguna de anticipar la extraordinaria velocidad de la luz.

alguna de anticipar la extraordinaria velocidad de la luz.

Parece que tanto Galileo como Newton tenían poderosas sospechas respecto a un profundo papel que conecta la naturaleza de la luz con las fuerzas que mantienen la materia unida y, si consideramos que esa fuerza que hace posible la unión de la materia reside en el corazón de los átomos (en sus núcleos), podemos hacernos una clara idea de lo ilimitado que puede

Newton tenían poderosas sospechas respecto a un profundo papel que conecta la naturaleza de la luz con las fuerzas que mantienen la materia unida y, si consideramos que esa fuerza que hace posible la unión de la materia reside en el corazón de los átomos (en sus núcleos), podemos hacernos una clara idea de lo ilimitado que puede ser el pensamiento humano que, ya en aquellos tiempos -en realidad mucho anters- pudo llegar a intuir las fuerzas que están presentes en nuestro Universo.

ser el pensamiento humano que, ya en aquellos tiempos -en realidad mucho anters- pudo llegar a intuir las fuerzas que están presentes en nuestro Universo.

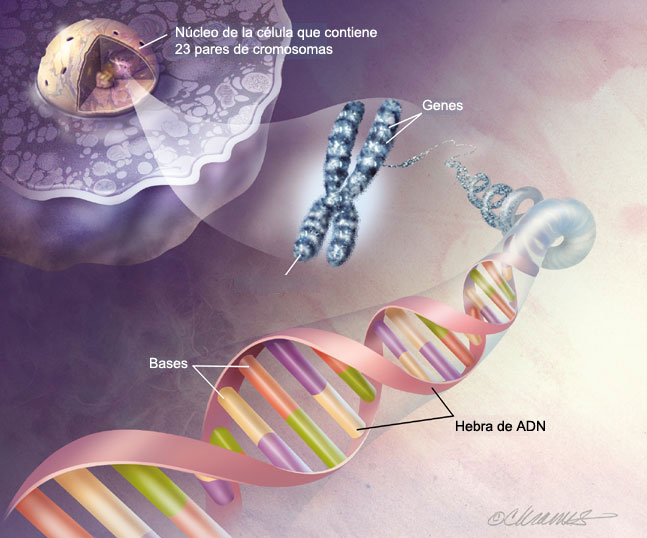

En los núcleos atómicos reside la fuerza (nuclear fuerte) que hace posible la existencia de la materia que comienza por los átomos que, al juntarse y formar células, hace posible que éstas se junten y formen moléculas que a su vez, se reúnen para formar sustancias y cuerpos.

formar sustancias y cuerpos.

Pero la comprensión adecuada de estas ideas tuvo que esperar hasta el siglo XX, cuando se reveló la verdadera naturaleza de las fuerzas químicas y de las fuerzas que mantienen unidos los átomos individuales. Ahora sabemos que tales fuerzas tienen un origen fundamentalmente electromagnético (que vincula y concierne a la implicación del campo electromagnético con partículas cargadas) y que la teoría del electromagnetismo es también la teoría de la luz.

Para entender los átomos y la química se necesitan otros ingredientes procedentes de la teoría cuántica, pero las ecuaciones básicas que describen el electromagnetismo y la luz fueron propuestas en 1.865 por el físico escocés James Clark Maxwell, que había sido inspirado por los magníficos descubrimientos experimentales de Michael Faraday unos treinta años antes y que él plasmó en una maravillosa teoría.

entender los átomos y la química se necesitan otros ingredientes procedentes de la teoría cuántica, pero las ecuaciones básicas que describen el electromagnetismo y la luz fueron propuestas en 1.865 por el físico escocés James Clark Maxwell, que había sido inspirado por los magníficos descubrimientos experimentales de Michael Faraday unos treinta años antes y que él plasmó en una maravillosa teoría.

El electromagnetismo es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo.

Esta teoría del electromagnetismo de Maxwell tenía la particularidad de que requería que la velocidad de la luz tuviera un valor fijo y definido, que normalmente se conoce como c, y que en unidades ordinarias es aproximadamente 3 × 108 metros por segundo. Maxwell, guiado por los experimentos de Faraday, hizo posible un hecho que cambió la historia de la humanidad para siempre. Un hecho de la misma importancia que el descubrimiento del fuego, la rueda o los metales. El matemático y poeta escocés unificó los campos eléctrico y magnético a través de unas pocas ecuaciones que describen como

teoría del electromagnetismo de Maxwell tenía la particularidad de que requería que la velocidad de la luz tuviera un valor fijo y definido, que normalmente se conoce como c, y que en unidades ordinarias es aproximadamente 3 × 108 metros por segundo. Maxwell, guiado por los experimentos de Faraday, hizo posible un hecho que cambió la historia de la humanidad para siempre. Un hecho de la misma importancia que el descubrimiento del fuego, la rueda o los metales. El matemático y poeta escocés unificó los campos eléctrico y magnético a través de unas pocas ecuaciones que describen como estos campos se entretejen y actúan sobre la materia.

estos campos se entretejen y actúan sobre la materia.

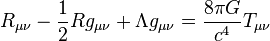

Claro que, estos importantísimos avances han sido simples escalones de la “infinita” escalera que tenemos que subir y, la misma relatividad General de Einstein no ha sido (después de un siglo) aún comprendida en su plenitud y muchos de sus mensajes están escondidos en sus ecuaciones de campo (arriba) en lo más profundo de nuestras mentes que, ha sabido parcialmente descubrir parte del mensaje de Einstein pero

parte del mensaje de Einstein pero , seguimos buscando, ahora hemos dado con las Ondas gravitacionales pero… ¿Qué más puede haber ahí? ¿Cómo se puede decir tanto con unos pocos signos?

, seguimos buscando, ahora hemos dado con las Ondas gravitacionales pero… ¿Qué más puede haber ahí? ¿Cómo se puede decir tanto con unos pocos signos?

Sin embargo, esto nos presenta un enigma si queremos conservar el principio de relatividad. El sentido común nos diría que si se mide que la velocidad de la luz toma el valor concreto c en el sistema de referencia del observador, entonces un segundo observador que se mueva a una velocidad muy alta con respecto al primero medirá que la luz viaja a una velocidad diferente, aumentada o disminuida, según sea el movimiento del segundo observador.

Estaría bueno que, al final se descubriera que alfa (α) tuviera un papel importante en la compleja teoría de cuerdas, ¿Por qué no? En realidad alfa, la constante de estructura fina, nos habla del magnetismo, de la constante de Planck y de la relatividad especial, es decir, la velocidad de la luz y, todo eso, según parece, emergen en las ecuaciones topológicas de la moderna teoría de cuerdas. ¡Ya veremos!

Pero el principio de relatividad exigiría que las leyes físicas del segundo observador (que definen en particular la velocidad de la luz que percibe el segundo observador) deberían ser idénticas a las del primer observador. Esta aparente contradicción entre la constancia de la velocidad de la luz y el principio de relatividad condujo a Einstein (como

la constancia de la velocidad de la luz y el principio de relatividad condujo a Einstein (como de hecho, había llevado previamente al físico holandés Hendrick Antón Lorentz y muy en especial al matemático francés Henri Poincaré) a un punto de vista notable por el que el principio de relatividad del movimiento puede

de hecho, había llevado previamente al físico holandés Hendrick Antón Lorentz y muy en especial al matemático francés Henri Poincaré) a un punto de vista notable por el que el principio de relatividad del movimiento puede hacerse compatible con la constancia de una velocidad finita de la luz.

hacerse compatible con la constancia de una velocidad finita de la luz.

¿Cómo funciona esto? Sería normal que cualquier persona creyera en la existencia de un conflicto irresoluble entre los requisitos de una teoría como la de Maxwell, en la que existe una velocidad absoluta de la luz, y un principio de relatividad según el cual las leyes físicas parecen las mismas con independencia de la velocidad del sistema de referencia utilizado para su descripción.

su descripción.

¿No podría hacerse que el sistema de referencia se moviera con una velocidad que se acercara o incluso superara a la de la luz? Y según este sistema, ¿no es cierto que la velocidad aparente de la luz no podría seguir siendo la misma que era antes? Esta indudable paradoja no aparece en una teoría, tal como la originalmente preferida por Newton (y parece que también

indudable paradoja no aparece en una teoría, tal como la originalmente preferida por Newton (y parece que también por Galileo), en la que la luz se comporta como partículas cuya velocidad depende de la velocidad de la fuente. En consecuencia, Galileo y Newton podían seguir viviendo cómodamente con un principio de relatividad.

por Galileo), en la que la luz se comporta como partículas cuya velocidad depende de la velocidad de la fuente. En consecuencia, Galileo y Newton podían seguir viviendo cómodamente con un principio de relatividad.

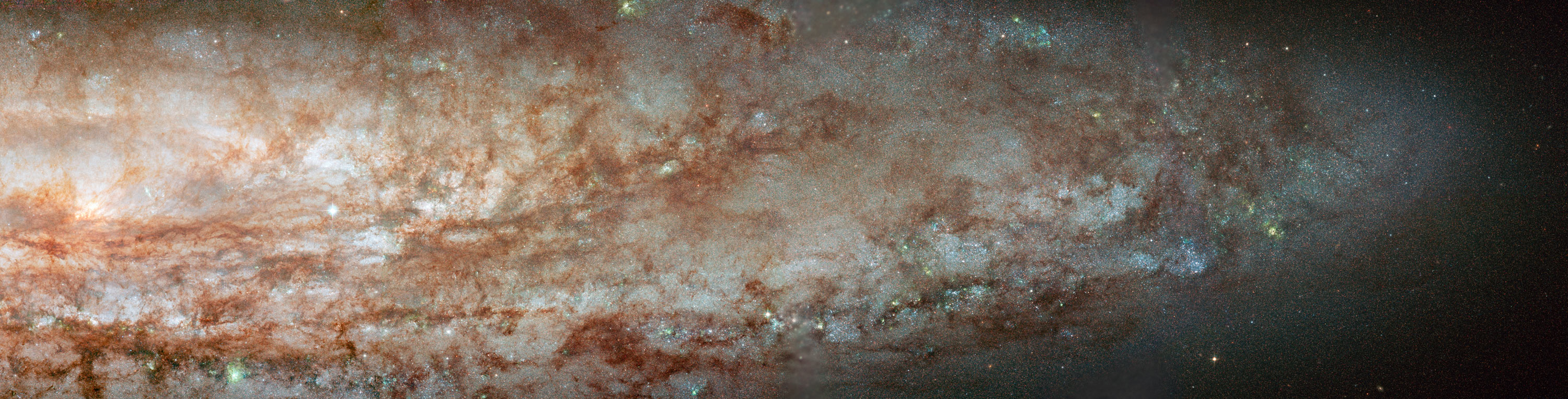

La velocidad de la luz en el vacío es una constante de la Naturaleza y, cuando cientos de miles de millones de millones salen disparados de esta galaxia hacia el vacío espacial, su velocidad de 299.792.450 metros por segundo, es constante independientemente de la fuente que pueda emitir los fotones y de si ésta está en reposo o en movimiento.

el vacío espacial, su velocidad de 299.792.450 metros por segundo, es constante independientemente de la fuente que pueda emitir los fotones y de si ésta está en reposo o en movimiento.

Así que, la antigua imagen de la naturaleza de la luz entró en conflicto a lo largo de los años , como era el caso de observaciones de estrellas dobles lejanas que mostraban que la velocidad de la luz era independiente de la de su fuente. Por el contrario, la teoría de Maxwell había ganado fuerza, no sólo por el poderoso apoyo que obtuvo de la observación (muy especialmente en los experimentos de Heinrich Hertz en 1.888), sino también por la naturaleza convincente y unificadora de la propia teoría, por la que las leyes que gobiernan los campos eléctricos, los campos magnéticos y la luz están todos subsumidos en un esquema matemático de notable elegancia y simplicidad.

, como era el caso de observaciones de estrellas dobles lejanas que mostraban que la velocidad de la luz era independiente de la de su fuente. Por el contrario, la teoría de Maxwell había ganado fuerza, no sólo por el poderoso apoyo que obtuvo de la observación (muy especialmente en los experimentos de Heinrich Hertz en 1.888), sino también por la naturaleza convincente y unificadora de la propia teoría, por la que las leyes que gobiernan los campos eléctricos, los campos magnéticos y la luz están todos subsumidos en un esquema matemático de notable elegancia y simplicidad.

Las ondas luminosas como las sonoras, actúan de una u otra manera dependiendo del medio en el que se propagan.

las sonoras, actúan de una u otra manera dependiendo del medio en el que se propagan.

En la teoría de Maxwell, la luz toma forma de ondas, no de partículas, y debemos enfrentarnos al hecho de que en esta teoría hay realmente una velocidad fija a la que deben viajar las ondas luminosas.

de ondas, no de partículas, y debemos enfrentarnos al hecho de que en esta teoría hay realmente una velocidad fija a la que deben viajar las ondas luminosas.

El punto de vista geométrico-espaciotemporal nos proporciona una ruta particularmente clara hacia la solución de la paradoja que presenta el conflicto entre la teoría de Maxwell y el principio de relatividad.

la teoría de Maxwell y el principio de relatividad.

Este punto de vista espaciotemporal no fue el que Einstein adoptó originalmente (ni fue el punto de vista de Lorentz, ni siquiera, al parecer, de Poincaré), pero, mirando en retrospectiva, podemos ver la potencia de este enfoque. Por el momento

punto de vista espaciotemporal no fue el que Einstein adoptó originalmente (ni fue el punto de vista de Lorentz, ni siquiera, al parecer, de Poincaré), pero, mirando en retrospectiva, podemos ver la potencia de este enfoque. Por el momento , ignoremos la gravedad y las sutilezas y complicaciones asociadas que proporciona el principio de equivalencia y otras complejas cuestiones, que estimo aburrirían al lector no especialista, hablando de que en el espacio-tiempo se pueden concebir grupos de todos los diferentes rayos de luz que pasan a ser familias de íneas de universo.

, ignoremos la gravedad y las sutilezas y complicaciones asociadas que proporciona el principio de equivalencia y otras complejas cuestiones, que estimo aburrirían al lector no especialista, hablando de que en el espacio-tiempo se pueden concebir grupos de todos los diferentes rayos de luz que pasan a ser familias de íneas de universo.

Baste saber que, como quedó demostrado por Einstein, la luz, independientemente de su fuente y de la velocidad con que ésta se pueda mover, tendrá siempre la misma velocidad en el vacío, c, o 299.792.458 metros por segundo. Cuando la luz atraviesa un medio material, su velocidad se reduce. Precisamente, es la velocidad c el límite alcanzable de la velocidad más alta del universo. Es una constante universal y, como hemos dicho, es independiente de la velocidad del observador y de la fuente emisora.

y, como hemos dicho, es independiente de la velocidad del observador y de la fuente emisora.

El Universo está dentro de nuestras Mentes

¡La Mente! Qué caminos puede recorrer y, sobre todo ¿Quién la guía? Comencé este trabajo con la imagen del ojo humano y hablando de los sentidos y de la consciencia y mira donde he finalizado…Sí, nos falta mucho camino por recorrer para llegar a desvelar los misterios de la Mente que, en realidad, es la muestra más alta que el Universo nos puede mostrar de lo que puede surgir a partir de la sencillez de los átomos de hidrógeno que, evolucionados, primero en las entrañas de las estrellas y después en los circuitos de nuestras mentes, llega hasta los pensamientos y la imaginación que…son palabras mayores de cuyo alcance, aún no tenemos una idea que realmente refleje su realidad.

con la imagen del ojo humano y hablando de los sentidos y de la consciencia y mira donde he finalizado…Sí, nos falta mucho camino por recorrer para llegar a desvelar los misterios de la Mente que, en realidad, es la muestra más alta que el Universo nos puede mostrar de lo que puede surgir a partir de la sencillez de los átomos de hidrógeno que, evolucionados, primero en las entrañas de las estrellas y después en los circuitos de nuestras mentes, llega hasta los pensamientos y la imaginación que…son palabras mayores de cuyo alcance, aún no tenemos una idea que realmente refleje su realidad.

Pero, ¿existe alguna realidad?, o, por el contrario todo es siempre cambiante y lo que hoy es mañana no existirá, si “realmente” es así, ocurre igual que con el tiempo. La evolución es algo que camina siempre hacia adelante, es inexorable, nunca se para y, aunque como el tiempo pueda ralentizarse, finalmente sigue su camino hacia esos lugares que ahora , sólo podemos imaginar y que, seguramente, nuestros pensamientos no puedan (por falta de conocimientos) plasmar en lo que será esa realidad futura.

, sólo podemos imaginar y que, seguramente, nuestros pensamientos no puedan (por falta de conocimientos) plasmar en lo que será esa realidad futura.

Emilio Silvera Vázquez

Ene

9

El Amor ¡Qué fuerza imparable!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

El Amor base es el que surge entre un hombre y una mujer, si hablamos el Amor por los hijos… Habrá que escribir muchos capítulos aparte

Ese curioso fenómeno que llamamos Amor y que representa una fuerza irresistible para los que en él se ven atrapados, resulta que se podría asimilar en muchos aspectos a las fuerzas fundamentales del Universo:

El Amor, como la fuera de Gravedad nos atrae con fuerza irresistible,

El Amor que despliega su fuerza de polos opuestos como el electromagnetismo,

El Amor, como la fuerza nuclear fuerte es imbatible,

El Amor es el sentimiento que más eleva el humanismo.

El Amor es el deseo irrefrenable de fusionarse con el Ser amado

Recorrido de una lucha denodada con momentos fugases de felicidad en el que ningún sacrificio nos parece insalvable, donde estamos imbuidos de una fuerza irresistible capaz de las mayores empresas por los seres amados sin pedir nada a cambio.

Una vez (no recuerdo ahora donde), leí algo que decía alguien enamorado:

“Sufrir por algo que valga la pena… ¡Es una alegría!”

¿Es un masoquista? No, simplemente está enamorado

Está claro que no soy poeta ni tengo el talento necesario para describir el Amor en toda su grandeza. Sin embargo, como antes decía, se parece mucho a la fuerza nuclear fuerte, y, como ella, cuando se produce separación de los elementos que la conforman… ¡Aumenta con la distancia!

El electromagnetismo de los Polos Opuestos funciona a la perfección, la atracción es inevitable, el aura que envuelve a los enamorados son como hilos invisibles e irrompibles que les retiene juntos, una fuerza descomunal que, como las que rigen el Universo, es imparable.

Muchos son los matices que tiene el Amor, es el ingrediente que hace perpetuar la especie, y, cuando el verdadero Amor está presente… ¡Ninguna clase de belleza se le puede comparar! El Amor en todas sus fases y recorridos es quizás, la única recompensa real que recibimos durante nuestra estancia aquí, y, unido a otros fugaces momentos en el que sentimos que el Alma se eleva y nos evadimos de este mundo, como puede ser una buena obra literaria, la música, una poesía, o, también un buen cuadro que refleje y represente algo soñado…

Como mi capacidad intelectual es reducida, aquí dejo esta pobre reseña de lo que es el Amor, y, os recomiendo a todos que no renunciéis a sentirlo, es la mejor recompensa que podamos obtener en nuestra andadura por este mundo.

Felicidad para todos.

Emilio Silvera Vázquez

Ene

8

Quiénes somos? ¿De donde venimos? II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Clasificado en El Universo y... ¿nosotros? ~

Comments (1)

Comments (1)

« Stephen Hawking ¡Qué personaje!

Desde que tuvimos consciencia de Ser nos hemos hecho esas preguntas intentando saber nuestros orígenes, el sentido de nuestra presencia aquí, y, también, hacia donde vamos. La Filosofía es la que más se acercó (aparte de la Ciencia), a responder a todas esas preguntas, que en gran parte, son incontestable y, a lo más que hemos podido llegar es a la certeza de que los materiales de los que están hechos todos los seres vivos se fraguaron en las estrellas.

Nuestra presencia aquí es relativamente reciente si la comparamos con la edad del Universo, se necesitaron más de diez mil millones de años para que, los seres conscientes deambularan por el planeta Tierra. En ese Tiempo, las estrellas fusionaron los elementos que más tarde, presentes en el planeta y con la ayuda de una serie de parámetros especiales como la presencia de agua, la atmósfera, la radiación, los océanos, los bosques… Se creara un hábitat o ecosistema en el que la especie Humana ha compartido con otras especies su intrincado recorrido hasta llegar a nuestros días.

Se podría decir que hemos hecho el camino que va desde la copa de los árboles hasta las estrellas.

No pocas veces contemplamos escenas que son dignas del mayor asombro. Parece mentira que el felino, no sólo esté mirando al desvalido pajarillo con curiosidad, sino que, da la impresión, de que en su mirada y gestos, está presente la ternura. ¿Es posible que hasta los animales tengan más sensibilidad que algunos Humanos?

Mesoamérica (región formada por Centroamérica, las Antillas y México)

Si queremos saber quienes somos y donde venimos, una de las cosas que no podemos dejar de hacer, es retrotraernos hacia atrás en el Tiempo, ver lo que hicieron nuestros ancestros, buscar las huellas que dejaron en las distintas Civilizaciones que fueron…

En aquellas selvas, los simios se encontraban en su paraíso. Las condicione climatológicas eran las más adecuadas: siempre reinaba la misma temperatura cálida, y la lluvia que con frecuencia caía, era también caliente. Apenas tenían enemigos peligrosos, ya que, ante la menor amenaza, en dos saltos estaban en refugio seguro entre las ramas de los árboles, hasta donde ningún depredador podía perseguirles. En este escenario, en el que había poco riesgo, alimentos abundantes y las condiciones más favorables para la reproducción, surgieron nuestros antepasados.

Hace unos cinco millones de años, a comienzos del Pleistoceno, el período que siguió al Mioceno, en los bosques que entonces ocupaban África oriental, más concretamente en la zona correspondiente a lo que hoy es Kenia, Etiopía y Nigeria, habitaba una estirpe muy especial de monos homínidos: Los Ardipithecus ramidus. Éstos, como el resto de primates, estaban adaptados a vivir en zonas geográficas en las que no existían variaciones estacionales. Porque los monos, en general, no pueden soportar largos periodos en los que no haya frutas, hojas verdes, tallos, brotes tiernos o insectos de los que alimentarse: por eso solo viven en zonas tropicales, salvo muy contadas excepciones.

Los fósiles de quien hoy se considera uno de nuestros primeros antepasados, el Ardipithecus ramidus, han aparecido siempre junto a huesos de otros mamíferos cuya vida estaba ligada al bosque. Se puede suponer, por lo tanto, que habitaba un bosque que aún era espeso, con algunos claros, y abundante en frutas y vegetales blandos, aunque el enfriamiento progresivo que se venía produciendo en esos últimos miles de años y las catastróficas modificaciones geológicas tuvieron que reducir la disponibilidad de los alimentos habituales de estos simios.

El Ardipithecus ramidus no abandonaba nunca sus selvas. Como los monos antropomorfos de hoy, debía tratarse de una especie muy poco tolerante a los cambios ambientales. Todo apunta a que se auto-confinaban en la búsqueda de la comodidad fresca y húmeda y la fácil subsistencia que les proporcionaba sus bosques y nunca traspasaban los límites: en la linde se encontraba, para él, el fin del mundo, la muerte.

Estos antepasados nuestros son, de entre todos los homínidos fósiles, los que más se parecen a los monos antropomorfos que viven en la actualidad. Su cerebro era como el de un chimpancé actual: de una capacidad de 400 cm3 aproximadamente. Sus condiciones físicas estaban totalmente adaptadas al medio, con piel cubierta de pelo fuerte y espeso, impermeable, adaptadas al clima lluvioso y la humedad ambiental, en donde el sudor era totalmente ineficaz para refrigerar el cuerpo.

El equipo sensorial de estos antepasados nuestros debía de ser como el de todos los primates. Predominaba el sentido de la vista más que el del olfato: en el bosque, el hecho de ver bien es más importante que el de tener una gran capacidad olfativa. Una buena visión de los colores les permitía detectar las frutas multicolores en las umbrías bóvedas de la selva. El sentido del oído tampoco debía de estar muy desarrollado: contaban con orejas de pabellones pequeños que no tenían la posibilidad de modificar su orientación. En cambio, poseían un refinado sentido del gusto, ya que en su dieta tenían cabida muchos sabores diferentes; de ahí deriva el hecho de que cuando nos resfriamos y tenemos la nariz atascada los alimentos pierdan su sabor.

A pesar de su escasa capacidad cerebral, es posible que en ocasiones se sirviera de algún utensilio, como alguna rama para defenderse, y de un palito para extraer insectos de sus escondites, y hasta utilizara piedras para partir semillas. El uso de estas herramientas no era premeditado, sino que acudían a él de manera instintiva en el momento que lo necesitaban y luego no conservaba el utensilio, sencillamente los abandonaban para buscar otro nuevo en la próxima ocasión.

Aunque ‘Ardi’, que vivió hace 4,4 millones de años, no es el último ancestro común de humanos y chimpancés, pues los científicos creen que es un homínido que vivió hace más de seis millones de años, pero sí comparte muchas características con éste.

Ardi medía 120 centímetros, pesaba 50 kilos y podía caminar erguida, aunque posiblemente también trepaba a los árboles. Era una criatura salpicada de sorpresas anatómicas, según sus descubridores, pero en absoluto se trataba de un simio. Vivió hace 4,4 millones de años en la región de Afar, en la actual Etiopía, y sus primeros restos aparecieron hace 17 años. Ayer, finalmente, tras largos análisis, limpieza de las piezas y nuevos hallazgos, 11 artículos publicados simultáneamente en la revista Science certifican la importancia de Ardi en la historia de la evolución humana: no se ha encontrado nunca un esqueleto de un homínido tan completo y tan antiguo. Es la nueva candidata a abuela de la humanidad.

Con el paso de los años fueron evolucionando y transformándose físicamente, perdiendo sus enormes colmillos, el pelo, la forma simiesca de desplazarse. El cambio climático introdujo una modificación ecológica y trajeron dificultades para encontrar alimentos lo que hizo que los individuos de esa especie de simios estuvieran permanentemente amenazados de muerte. En consecuencia, las ventajas genéticas de adaptación al medio les trajeron variaciones como la ya mencionada reducción de los caminos, se convertían en algo decisivo para que llegaran a hacerse adultos con un óptimo desarrollo y que se reprodujeran más y con mayor eficacia.

La existencia dejó de ser idílica para estar rodeada de riesgos que, constantemente, amenazaban sus vidas por los peligrosos depredadores que acechaban desde el cielo, desde el suelo o desde las propias ramas de los árboles en los que el Ardipithecus ramidus pasaba la totalidad de su existencia.

Pasaron un par de millones de años, el planeta continuó evolucionando junto con sus pobladores y, según los indicios encontrados en las sabanas del este de África, allí vivieron unos homínidos que tenían el aspecto y el cerebro de un chimpancé de hoy. Caminaban sobre dos pies con soltura, aunque sus brazos largos sugieren que no despreciaban la vida arbórea; eran los Australopithecus. De una hembra de Austrolopithecus aferensis que se paseaba por la actual Etiopía hace tres millones de años poseemos un esqueleto completo: Lucy.

Sabemos que la selección natural sólo puede producirse si hay variación. La variación supone que los descendientes, si bien pueden tener muchos caracteres comunes con sus padres, nunca son idénticos a ellos. La selección natural actúa sobre estas variaciones favoreciendo unas y eliminando otras, según si proporcionan o no ventajas para la reproducción; las que sobreviven y se reproducen son las que están mejor dotados y mejor se adaptan al entorno. Estas variaciones vienen dadas por mutación (inapreciable en su momento) y por recombinación de genes y mezclas enriquecedoras de la especie. Ambos procesos, en realidad se rigen exclusivamente por el azar, es decir, ocurren independientemente de que los resultados sean o no beneficiosos para los individuos, cuando se producen.

Los cambios ecológicos y climáticos progresivos, junto con la aparición casual de unas afortunadas mutaciones, permitieron que unos simios como los antes mencionados Ardipithecus ramidus se transformaran a lo largo de miles de años en los Australopithecus afarensis. El segundo peldaño en la escalera de la evolución del hombre se había superado: la bipedestación. Esta ventaja evolutiva les permitió adaptarse a sus nuevas condiciones ambientales, no solo proporcionándoles una mayor movilidad por el suelo, sino liberando sus manos para poder acarrear alimentos y consumirlos en un lugar seguro. Hay que tener en cuenta que, al desplazarse erguidos, estos homínidos regulaban mejor su temperatura corporal en las sabanas ardientes porque exponían menos superficie corporal al sol abrasador. También podían percibir con mayor antelación el peligro. Por supuesto, estos cambios positivos, también incidieron en el despetar de sus sentidos.

Australopithecus afarensis

Correr para salvarse desarrolló sus pulmones y el corazón, los peligros y la necesidad agudizó su ingenio y su mente se fue desarrollando, apareció la extrañeza por lo desconocido, lo que mucho más tarde sería curiosidad.

El tiempo siguió transcurriendo miles de años, los siglos se amontonaban unos encima de otros, cientos de miles de años hasta llegar al año 1.500.000 antes de nuestra era, y seguiremos en África.

Al iniciar la época denominada Pleistoceno, hace un millón ochocientos mil años, el mundo entró en un periodo aún más frío que los anteriores en el que comenzaban a sucederse una serie de periodos glaciales, separados por fases interglaciares más o menos largas. Cerca de los polos de la Tierra, los periodos glaciales ocasionaron la acumulación de espesas capas de hielo a lo largo de los miles de años en que persistió el frío más intenso; luego, en los miles de años siguientes que coincidieron con una fase más cálida, los hielos remitieron algo, aunque no desaparecieron por completo.

En las latitudes más bajas, como en el este africano, la mayor aridez del clima favoreció que prosperara un tipo de vegetación hasta entonces desconocido, más propio de las zonas desérticas. También se incrementaron las sabanas de pastos, casi desprovistas de árboles, semejantes a las praderas, las estepas o las pampas actuales.

A lo largo del millón y medio de años transcurridos desde que Lucy se paseaba por África habían surgido numerosas especies de homínidos, algunas de las cuales prosperaron durante cientos de miles de años y luego desaparecieron.

Por aquellos tiempos habitaba la zona del este de África el primer representante del género Homo:

El Homo hábilis, un antecesor mucho más próximo a nosotros que cualquiera de las anteriores especies, con una capacidad craneal de entre 600 y 800 cm3 y que ya era capaz de fabricar utensilios de piedra, aunque muy toscos. Es conveniente tener en cuenta que la aparición de una nueva especie no tiene por qué coincidir necesariamente con la extinción de la precedente. En realidad, muchas de estas especies llegaron a convivir durante miles de años.

Las peripecias de estos personajes por sobrevivir llenarían varios miles de libros como este y, desde luego, no es ese el motivo de lo que aquí queremos explicar, más centrado en hacer un repaso desde los orígenes de nuestros comienzos hasta nuestros días y ver que la evolución del conocimiento es imparable, desde las ramas de los árboles y los gruñidos, hemos llegado hasta la Mecánica Cuántica y la Relatividad General que, mediante sofisticadas matemáticas nos explican el mundo en el que vivimos, el Universo al que pertenecemos, y las fuerzas que todo lo rigen para crear la materia.

Aquí reside el mayor misterio del Universo

Pero continuemos. En dos millones de años de evolución se dobló el volumen cerebral desde los 450 cm3 del Australopithecus aferensis hace cuatro millones de años hasta los 900 cm3 del Homo ergaster. Es un misterio cómo se llegó a desarrollar nuestro cerebro con una capacidad de 1.300 cm3 y una complejidad estructural tan sorprendente como se comentaba en las primeras páginas de este trabajo.

Pero también resulta un misterio cómo fue posible que nuestro cerebro evolucionara a la velocidad a la que lo hizo: en apenas tres millones de años el volumen cerebral pasó de 450 a 1.300 cm3. Esto representa un crecimiento de casi 30 mm3 por siglo de evolución. Si consideremos una duración media de treinta años para cada generación, han pasado unas cien mil generaciones desde Lucy hasta nosotros, lo que supone un crecimiento medio de 9 mm3 de encéfalo por cada generación.

/arc-anglerfish-arc2-prod-gruponacion.s3.amazonaws.com/public/AR5NB2IFOFF6LCZPIYWI3YRBBY.png)

El aumento del volumen del cerebro es una especialización como la de cualquier otro órgano, y la selección natural favoreció el crecimiento encefálico porque proporcionó ventajas de supervivencias y reproducción en el nicho ecológico de los homínidos. Tradicionalmente, a la hora de abordar la cuestión de la evolución del cerebro se plantean grandes cuestione: ¿Para qué necesitaron nuestros antecesores un cerebro grande ? ¿Por qué la evolución desarrolló una estructura que permite sembrar una huerta, componer una sinfonía, escribir una poesía o inventar un tensor métrico que nos permita operar con dimensiones curvas del espacio ?

¿Qué puede suceder en lugares como éste para que desde ahí puedan surgir las ideas, los pensamientos y los sentimientos? ¿Cómo puede surgir la Mente, un Ente inmaterial, partiendo de las funciones que desarrollan un conjunto de materiales y sustancias muy especializados y, como se pudieron formar éstos?

Estas y otras muchas preguntas, nunca tienen una respuesta científica convincente. Eso sí, sabemos que nuestro cerebro es un lujo evolutivo, la herramienta más delicada, compleja y precisa jamás creada en la biología.

El cerebro es un órgano que consume mucha energía y posee una elevada actividad metabólica. El cerebro humano tiene una actividad metabólica varias veces mayor de lo esperado para un primate de nuestro mismo peso corporal: consume entre un veinte y un veinticinco por 100 del gasto energético en reposo (metabolismo basal), en comparación con el ocho a diez por 100 de consumo energético para los primates.

Además, el cerebro es exquisito y muy caprichoso en cuanto al combustible que utiliza para producir energía; no le sirve cualquier cosa. En situaciones normales el cerebro sólo consume glucosa y utiliza 100 gr. de este azúcar cada día, la cual procede de los hidratos de carbono ingeridos con los alimentos vegetales. Sólo en casos extrema necesidad, por ejemplo cuando llevamos varios días sin comer hidratos de carbono, el cerebro recurre a su combustible alternativo, un sucedáneo, que son los cuerpos cetónicos que proceden de las grasas.

A causa de estas peculiaridades metabólicas del tejido cerebral, su funcionamiento entraña un importante consumo de recursos y gasta una notable cantidad de combustible metabólico. Estos valores aumentan si consideramos el precio del desarrollo del cerebro; el cerebro de un recién nacido representa el doce por 100 del peso corporal y consume alrededor del sesenta por 100 de la energía del lactante. Una gran parte de la leche que mama un niño se utiliza para mantener y desarrollar su cerebro.

Está claro que el cerebro necesita energía. Sin embargo, no quiere decir que cuanto más comamos más crecerá y más inteligentes seremos. El cerebro crece porque se ejercita, es el órgano pensante de nuestro ser, allí se elaboran todas las ideas y se fabrican todas las sensaciones, y, su mecanismo se pone en marcha para buscar soluciones a problemas que se nos plantean, para estudiar y comprender, asimilar nuevos conceptos, emitir teorías y plantear cuestiones complejas sobre múltiples problemas que el ser humano maneja en los distintos ámbitos del saber científico y técnico o simplemente de conocimientos especializados de la actividad cotidiana. Todo esto, hace funcionar al cerebro, a veces al límite de sus posibilidades, exigiéndole más de lo que es capaz de dar y exprimiendo su energía hasta producir agotamiento mental.

Esta actividad, sobre todo en las ramas de las matemáticas, la física, y la química (está comprobado), es lo que hace crecer más a nuestro cerebro que, en el ejercicio de tales actividades, consumen, de manera selectiva la energía necesaria para tal cometido de una máxima exigencia intelectual que requiere manejar conceptos de una complejidad máxima que no todos los cerebros están capacitados para asimilar, ya que, se necesita una larga y cuidada preparación durante años y, sobre todo, que el cerebro esté capacitado para asimilarla.

Así que, el cerebro crece por que lo hacemos trabajar y lo educamos, no porque nos atraquemos de comer. Hay animales que consumen enormes cantidades de alimentos y tienen cerebros raquíticos.

El deseo de saber, eso sí que agranda el cerebro, hacerlo trabajar

En 1.891, sir Arthur Seit enunció que en los primates existe una relación inversa entre el tamaño del cerebro y el del intestino: “Un primate no puede permitirse tener a la vez un sistema digestivo grande y un cerebro también grande”.

En 1.995, L. Aiello y P.Wheeler, completaron este principio formulando la llamada “Hipótesis del órgano costoso”. En ella se establece que, dado que el cerebro es uno de los órganos más costosos desde el punto de vista metabólico, un aumento del volumen cerebral sólo sería posible a cambio de reducir el tamaño y la actividad de otro órgano con similar consumo de energía. ¿Pero cuál es este órgano ? El otro sistema que consume tanta energía como el cerebro es el aparato digestivo. El intestino puede reducirse a lo largo de la evolución porque su tamaño, en una determinada especie, depende de la calidad de la alimentación que esa especie ingiera. Una alimentación de alta calidad es la que se digiere con facilidad y libera mayor cantidad de nutrientes y energía por unidad de trabajo digestivo invertido.

La alimentación a base de plantas es de más baja calidad que la dieta a base de carne, por eso una forma de aumentar la calidad dietética de una alimentación es incrementar la cantidad de comida de procedencia animal (huevos, carne, insectos, pescados, reptiles, etc.

Cuando se comparan las proporciones de volumen de cerebro y de aparato digestivo en humanos y en chimpancés en términos energéticos se obtiene un resultado concluyente: la energía ahorrada por la reducción del tamaño del intestino en humanos es aproximadamente del mismo orden que el coste energético adicional de su mayor cerebro.

Así, según estas teorías, la expansión cerebral que se produjo durante la evolución desde nuestros antecesores hasta el hombre sólo fue energéticamente posible mediante una reducción paralela del tamaño del aparato digestivo y el aumento del cerebro. Lo que nos lleva al dicho:

Hay que comer para vivir, no vivir para comer

A pesar de todo lo que creemos que sabemos, nos seguimos preguntando:

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?

Preguntas que hasta el Presente… ¡Nadie ha sabido contestar!

Emilio Silvera Vázquez

Ene

8

Biología y estrellas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (3)

Comments (3)

¿Es viejo el Universo?

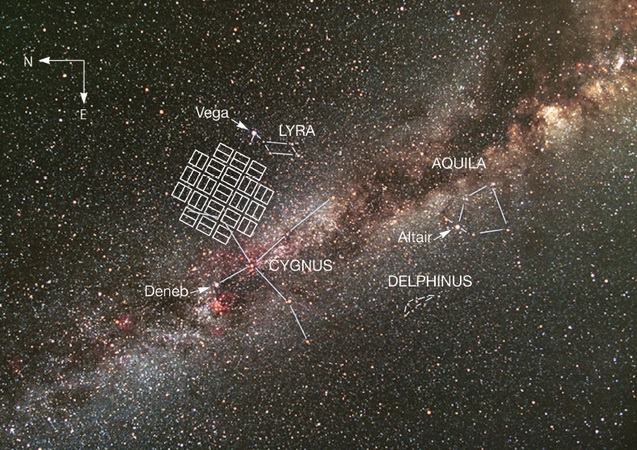

Anomalías gravitatorias que forman inmensos grumos de materia en las Nebulosas y que comienzan a girar atrayendo más y más material, a medida que se contrae y densifica en el centro, la masa que allí se junta es inconmensurable y, en el centro las temperaturas alcanzar millones de grados que, finalmente, hace que los protones de los átomos de Hidrógeno se fusionen, ¡Ha nacido una estrella!

Esa de arriba que se forma está en Orión.

Zeta Ophiuchi la estrella que con su viento estelar crea olas en el espacio

La estrella gigante Zeta Ophiuchi está teniendo un efecto “impactante” en las nubes de polvo circundantes a la estrella. Los vientos estelares que fluyen de esta estrella están haciendo ondulaciones en el polvo interestelar a medida que se aproxima a este, creando un arco de choque precioso. Zeta Ophiuchi es una estrella joven, grande y caliente situada a 370 años luz de distancia, estas ondulaciones y filamentos solo pueden verse en luz infrarroja.

Jóvenes estrellas masivas que emiten radiación con una violencia descomunal

Nuevas estrellas, vientos estelares, radiación, energías, estrellas de neutrones o púlsares, agujeros negros, enanas rojas y blancas, ¿estrellas de Quarks? ¿materia oscura? mundos…¿Civilizaciones?

¡El Universo! Lo que todo lo contiene, ahí están presentes todas las cosas que existen y las que tienen que existir… El espacio-tiempo, las fuerzas fundamentales de la Naturaleza…¡La Vida!

Los púlsares que, como faros cósmicos, señalan el camino a las naves estelares del futuro

Cuando pensamos en la edad y el tamaño del Universo lo hacemos generalmente utilizando medidas de tiempo y espacio como años, kilómetros o años-luz. Como y a hemos visto, estas medidas son extraordinariamente antropomórficas. ¿Por qué medir la edad del Universo con un “reloj” que hace “tic” cada vez que nuestro planeta completa una órbita alrededor de su estrella madre, el Sol? ¿porqué medir su densidad en términos de átomos por metro cúbico? Las respuestas a estas preguntas son por supuesto la misma: porque es conveniente y siempre lo hemos hecho así.

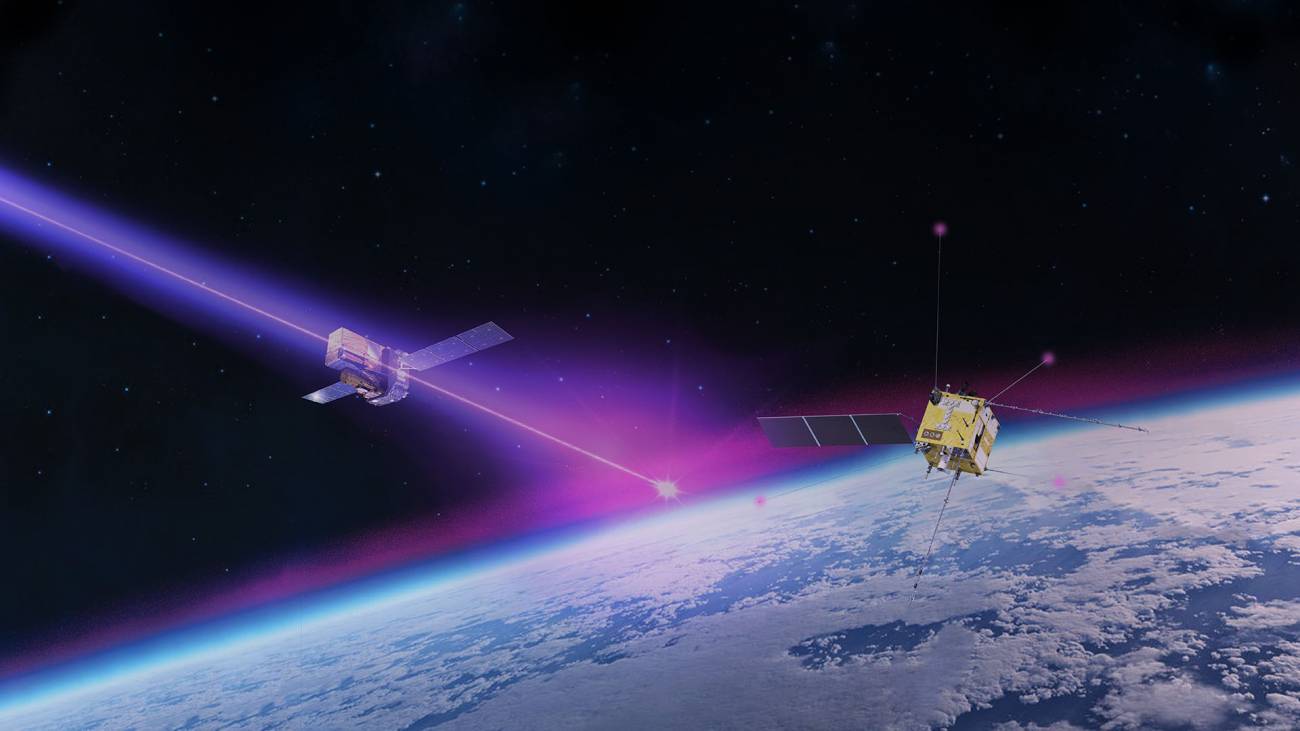

Las señales de radio delatan posibles civilizaciones

Ésta es una situación en donde resulta especialmente apropiado utilizar las unidades “naturales” la masa, longitud y tiempo de Planck, las que ellos introdujeron en la ciencia física para ayudarnos a escapar de la camisa de fuerza que suponía la perspectiva centrada e el ser humano.

Es fácil caer en la tentación de mirarnos el ombligo y no hacerlo al entorno que nos rodea. Muchas más cosas habríamos evitado y habríamos descubierto si por una sola vez hubiésemos dejado el ego a un lado y, en lugar de estar pendientes de nosotros mismos, lo hubiéramos hecho con respecto a la naturaleza que, en definitiva, es la que nos enseña el camino a seguir.

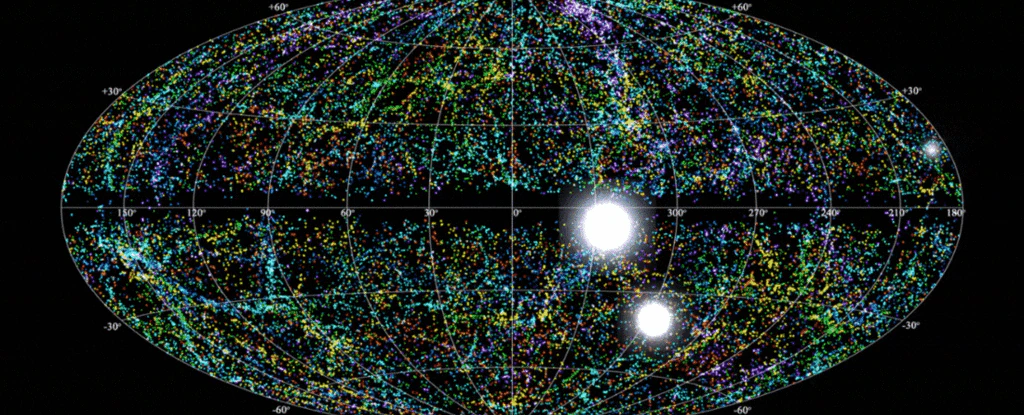

Remotas explosiones de rayos gamma se captan desde la Tierra

A lo menos una vez al día, el cielo en su parte alta, es iluminado por un gran destello producido por grandes explosiones de rayos gamma. A menudo, esos destellos alcanzan magnitudes superiores a las que pueden ser generadas por todo un conjunto de otros rayos cósmicos y desaparecen posteriormente sin dejar más rastro. Nadie puede predecir cuando volverá a ocurrir la próxima explosión o de que dirección del cielo procederá. Hasta ahora, no contamos con evidencias duras como para asegurar cuáles podrían ser las fuentes precisas de donde provienen esos rayos gamma que observamos en lo alto del cielo, las razones que ocasionan los grandes destellos y la distancia en la cual ocurre el fenómeno.

La edad actual del Universo visible ≈ 1060 tiempos de Planck

Tamaño actual del Universo visible ≈ 1060 longitudes de Planck

La masa actual del Universo visible ≈ 1060 masas de Planck

Vemos así que la bajísima densidad de materia en el Universo es un reflejo del hecho de que:

La Densidad actual del Universo visible ≈10-120 de la densidad de Planck

Y la temperatura del espacio, a 3 grados sobre el cero absoluto, es, por tanto

Temperatura actual del Universo visible ≈ 10-30 de la Planck

Estos números extraordinariamente grandes y estas fracciones extraordinariamente pequeñas nos muestran inmediatamente que el Universo está estructurado en una escala sobre humana de proporciones asombrosas cuando la sopesamos en los balances de su propia construcción.

Con respecto a sus propios patrones el Universo es viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica es el fugaz breve tiempo de Planck. Parece que es mucho más viejo de lo que debería ser.

Pero, pese a la enorme edad del Universo en “tics” de Tiempos de Planck, hemos aprendido que casi todo este tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida.

En todas las regiones del espacio interestelar donde existen objetos de enormes densidades y estrellas super-masivas se pueden producir sucesos de inmensas energías y, en regiones de gas y polvo de muchos años-luz de diámetro, es donde surgen los Sistemas solares que contienen planetas aptos para la vida.

¿Por qué nuestro Universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Es fácil entender por qué el Universo no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y producir elementos más pesados que son las que requiere la complejidad biológica. Pero los universos viejos también tienen sus problemas. Conforme para el tiempo en el Universo el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico donde no pueden enfriarse y fundirse en nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que, a su vez, también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se forman son menos activos que los que se formaron antes, la entropía va debilitando la energía del sistema para realizar trabajo. La producción de elementos radiactivos en las estrellas disminuirá, y los que se formen tendrán semividas más largas. Los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en el planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces será muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas.

Las estrellas típicas como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre los atmósferas de los planetas en órbitas a su alrededor y a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta lo podrían tener complicado soportando tal lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera del viento solar, pero Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo.

Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del Sistema solar. Poco a poco hemos llegado a apreciar cuán precaria es. Dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos de extinguirse a sí mismos, agotar los recursos naturales, propagan infecciones letales y venenos mortales y emponzoñar la atmósfera, también existen series amenazas exteriores.

Composición de imágenes en la que se muestran a escala ocho asteroides visitados por sondas espaciales

La mayoría de asteroides, incluyendo Vesta, están en el cinturón de asteroides que se sitúa entre Marte y Júpiter. Otros asteroides giran en círculos mas cerca del Sol que de la Tierra, mientras que un gran número de ellos comparten orbitas planetaria. Dada esta gran variedad de asteroides, algunos particularmente extraños han sido descubiertos en los últimos dos siglos desde que el primer asteroide fuera descubierto (Ceres en 1801).

Además, para nosotros es un buen escudo, su mayor masa atrae asteroides que podrían llegar a la Tierra

Los movimientos de cometas y asteroides, a pesar de tener la defensa de Júpiter, son una serie y cierta amenaza para el desarrollo y persistencia de vida inteligente en las primeras etapas. Los impactos no han sido infrecuentes en el pasado lejano de la Tierra habiendo tenido efectos catastróficos. Somos afortunados al tener la protección de la luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia sí los cuerpos que llegan desde el exterior desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta.

La caída en el Planeta de uno de estos enormes pedruscos podría producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución, o, por el contrario, evitar que siga cualquier clase de evolución produciendo la extinción total y dejando la Tierra como un planeta muerto.

Sí, es cierto que hemos logrado saber muchas cosas sobre el Universo, ya no miramos, en la noche oscura, el titilar de las estrellas y nos preguntamos de qué estarán hechas, sabemos exactamente lo que allí está pasando, y, que llevan 10.000 millones de años fusionando materiales sencillos en otros más complejos para posibilitar que la vida está presente en el Universo.

A pesar de esos conocimientos y de otros muchos, tenemos que admitir que las preguntas siguen ganando a las respuestas, y, como decía aquel filósofo: “Cambiaría todo lo que se por la mitad de lo que no se”, también yo lo haría.

Emilio Silvera Vázquez

Ene

7

¿Será único nuestro Universo?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

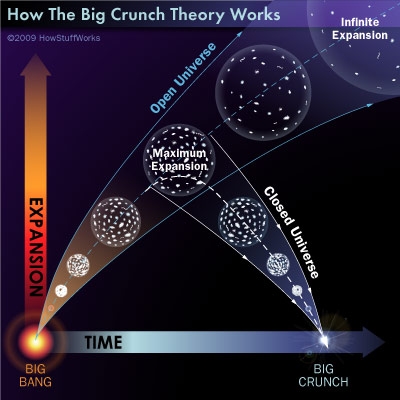

Como nunca nadie pudo estar en otro Universo, tenemos que imaginarlos y basados en la realidad del nuestro, realizamos conjeturas y comparaciones con otros que podrían ser. ¿Quién puede asegurar que nuestro Universo es único? Realmente nadie puede afirmar tal cosa e incluso, estando limitados a un mundo de cuatro dimensiones espacio-temporales, no contamos con las físicas necesarias para poder captar (si es que lo hay), ese otro universo paralelo o simbiótico que presentimos junto al nuestro y que sospechamos que está situado en ese “vacío” que no hemos llegado a comprender. Sin embargo, podríamos conjeturar que, ambos universos, se necesitan mutuamente, el uno sin el otro no podría existir y, de esa manera, estaríamos en un universo dual dentro de la paradoja de no poder conocernos mutuamente, al menos de momento, al carecer de los conocimientos necesarios para ello.

Es curioso como un equipo de astrónomos y cosmólogos estudiante la expansión del Universo y tratando de buscar la verdadera causa de dicho comportamiento (las galaxias se alejan las unas de las otras sin una razón aparente, toda vez que, la cantidad de materia bariónica percibida, no sería suficiente para arrastrarlas de esa manera), de manera denodada y pertinaz buscan el por qué se expande el universo de esa manera que no pueden explicar y, en dicha tarea, dicen haber percibido, más allá del supuesto “borde de nuestro Universo” la presencia de algo grande.

Lo único que se me ocurre pensar es en la presencia de otro universo que tira del nuestro por la fuerza de gravedad que genera y, al final del camino, como ocurre con las galaxias, terminarán fusionándose los dos universos. Es simplemente lo que ocurre con las galaxias pero, a escala mayor.

Imagináis la grandiosidad que está presente en una sola Galaxia como la nuestra. Así el poeta, hablando consigo mismo exclamó:

¡Oh mundo de mundos!

¡Oh vida de vidas!

¿Cuál es tu centro?

¿Dónde estamos nosotros?

¿Habrá más de lo que vemos?

¿Debemos prestar atención a las voces que oímos en nuestras mentes?

El Universo (al menos el nuestro), nos ofrece algo más, mucho más que grandes espacios vacíos, oscuros y fríos. En él podemos ver muchos lugares luminosos llenos de estrellas, de mundos y… muy probablemente de vida. Sin embargo, tenemos la sospecha de que, aparte del nuestro, otros universos podrían rondar por ahí y conformar un todo de múltiples Universos de características diversas y no en todos, sería posible la de estrellas y como consecuencia la Vida.

En nuestras ansias de querer saber sobre “esa verdad” que incansables perseguimos, hemos realizados innumerables excursiones por todos los senderos conocidos y otros nuevos que hemos dejado abiertos intentando llegar a entender y explicar si, las fuerzas fundamentales de la Naturaleza y, las Constantes Universales pudieran estar presentes, en otros Universos de la misma manera que en el nuestro. La conclusión ha sido que no. Otros Universos (si existen) podrían ser iguales al nuestro y también, muy diferentes y todo dependería de su momento inicial que es el que determina la de Universo que será cualquier universo que pudiera llegar a existir.

No es fácil imaginar cómo serían esos otros universos y como llegar a ellos, o, que criaturas los poblarán

Hemos visto como los cosmólogos contemplan activamente la naturaleza de “otros mundos” en los que las constantes harían la vida imposible. Esto nos plantea la cuestión más profunda de si estos otros mundos “existen” en algún sentido y, si es así, qué los hace diferentes del mundo que vemos nosotros. También ofrece una alternativa al viejo argumento de que el aparente buen ajuste del mundo para que posea todas aquellas propiedades requeridas para la vida es de alguna forma de un diseño especial. Pues si existen todas las alternativas posibles, debemos encontrarnos necesariamente habitando en una de las que permiten que exista la vida. Y podríamos ir aún más lejos y aventurar la conjetura de que podríamos esperar encontrarnos en el tipo más probable de Universo que sustenta la vida.

“Si pudiéramos saber que nuestro propio Universo era sólo uno entre un número indefinido de ellos, con propiedades cambiantes, quizá podríamos invocar una solución análoga al principio de la selección natural; que sólo en ciertos universos, entre los que se incluye el nuestro, se dan las condiciones apropiadas para el surgir de la vida, y a menos que se satisfaga esta condición en otros universos no podría existir observadores para advertir tal hecho.”

¡No saben lo que se pierden! ¡Pobres universos!

Una de las dificultades de concebir siquiera semejantes multiversos de todos los universos posibles es que hay muchas cosas que podrían ser diferentes. De nuestro estudio de las matemáticas sabemos que existen lógicas diferentes a la que utilizamos en la práctica, en la que los enunciados son o verdaderos o falsos. Análogamente, hay diferentes estructuras matemáticas; diferentes leyes de la Naturaleza posible ; diferentes valores para las constantes de la Naturaleza; diferentes números de dimensiones de espacio y de tiempo; diferentes de partida para el Universo; y diferentes resultados aleatorios para secuencias complejas de sucesos. Frente a ello, la colección de todos los mundos posibles tendría que incluir, como mínimo, todas las permutaciones y combinaciones posibles de estas diferentes cosas. Obtener una comprensión de todo este maremágnum sería pedirnos demasiado (al menos por el momento).

¿Cómo podríamos ir a esos otros universos si realmente existen?

Claro que, concebir Universos con más que el nuestro…se nos hace muy cuesta arriba. Nuestras mentes son tridimensionales y, hemos al añadido de esa cuarta dimensión temporal que nos trajo la relatividad especial pero, cuando tratamos de ir más allá, no asimilamos bien y la visión de ese “mundo” de dimensiones extra, no caben en nuestra cabeza. Sin embargo, los números sí lo permiten y pueden configurar mundos de 10, 11 y hasta 26 dimendiones y, en ese mundo teórico-matemático, sí pueden convivir todas las fuerzas de nuestro Universo y allí podemos respuestas que, en nuestro Universo cotidiano cuatridimensional, no podemos hallar.

Lo cierto es que, ya hemos visto lo que puede suceder si se realizaran algunos de esos otros mundos posibles, mundos con más dimensiones u otros valores de las constantes cruciales. Sin embargo, no sabemos si estos diferentes mundos son realmente posibles. Está muy bien contemplar cambios en las constantes de la Naturaleza y las cantidades que definen la forma y el tamaño del Universo. Pero ¿hay realmente universos alternativos permitidos o son tan posibles como los círculos cuadrados? Podría ser que la “Teoría de Todo” sea muy restrictiva cuando se trate de dar permiso de planificación para otros universos.

Por imaginar que no quede. Nuestras mentes construyen escenarios que…