Mar

10

Algún día sabremos lo que la Materia es

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

AVANCES DE LA HUMANIDAD

William Crookes, 1906

Fue un químico inglés, uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX, tanto en el campo de la física como en el de la química. En 1863 ingresó en la Royal Society, y fue nombrado Sir en 1910.

Tubo de rayos catódicos

Es conocido por ser el inventor del tubo de rayos catódicos, por el descubrimiento del elemento Talio, y por ser el primero en analizar el gas Helio en laboratorio.

Uranio X

“Diagrama de Segrè. El color indica el periodo de semidesintegración de los isótopos radiactivos conocidos, también llamado semivida. Obsérvese que un ligero exceso de neutrones favorece la estabilidad en átomos pesados.”

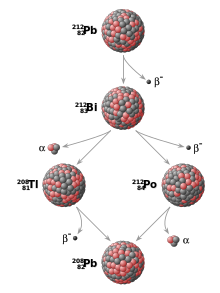

Productos de decaimiento intermedios de la cadena de desintegración desde plomo 212 hasta plomo 208.

En este ejemplo:

- 234Th, 234mPa,…,206Pb son los productos de decaimiento de 238U.

- 234Th es el hijo del padre 238U.

- 234mPa (234 metaestable) es el nieto de 238U.

A estos isótopos podría denominárseles también productos hijos de 238U.

Los productos de decaimiento son importantes para comprender la desintegración radiactiva y la administración de rediduos radiactivos.

Producción y gestión de residuos en una central nuclear.

El Uranio X

Antigua denominación radioquímica del nucleido 234Th, de la serie radiactiva natural del uranio. Su símbolo era UX1

Ha pasado más de un siglo desde que se hicieron una serie de observaciones desconcertantes, que condujeron al esclarecimiento. El inglés William Crookes (el del “tubo Crookes”) logró disociar del uranio una sustancia cuya ínfima cantidad resultó ser mucho más radiactiva que el propio uranio. Apoyándose en su experimento, afirmó que el uranio no tenía radiactividad, y que esta procedía exclusivamente de dicha impureza, que él denomino “uranio X”.

| Protactinio ← Uranio → Neptunio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

“El uranio es un elemento químico metálico de color plateado-grisáceo de la serie de los actínidos, su símbolo químico es U y su número atómico es 92. Por ello posee 92 protones y 92 electrones, con una valencia de 6. Su núcleo puede contener entre 142 y 146 neutrones, sus isótopos más abundantes son el 238U que posee 146 neutrones y el 235U con 143 neutrones. El uranio tiene el mayor peso atómico de entre todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. El uranio es aproximadamente un 70 % más denso que el plomo, aunque menos denso que el oro o el wolframio. Es levemente radiactivo. Fue descubierto como óxido en 1789 por M. H. Klaproth que lo llamó así en el honor del planeta Urano que acababa de ser descubierto en 1781.”

Antoine Henri Becquerel

Por otra parte, Henri Becquerel descubrió que el uranio purificado y ligeramente radiactivo adquiría mayor radiactividad con el tiempo, por causas desconocidas. Si se dejan reposar durante algún tiempo, se podía extraer de él repetidas veces uranio activo X. Para decirlo de otra manera: por su propia radiactividad, el uranio se convertía en el uranio X, más activo aún.

Rutherford

Por entonces, Rutherford, a su vez, separó del torio un “torio X” muy radiactivo, y comprobó también que el torio seguía produciendo más torio X. Hacia aquellas fechas se sabía ya que el más famoso de los elementos radiactivos, el radio, emitía un gas radiactivo, denominado radón. Por tanto, Rutherford y su ayudante, el químico Frederick Soddy, dedujeron que, durante la emisión de sus partículas, los átomos radiactivos de transformaban en otras variedades de átomos radiactivos.

Actinio Torio

Varios químicos, que investigaron tales transformaciones, lograron obtener un surtido muy variado de nuevas sustancias, a los que dieron nombres tales como radio A, radio B, mesotorio I, mesotorio II y Actinio C. Luego los agruparon todos en tres series, de acuerdo con sus historiales atómicos. Una serie de originó del uranio disociado; otra, del torio, y la tercera, del actinio (si bien más tarde se encontró un predecesor del actinio, llamado “protactinio”).

Mar

5

Como dijo Einstein: “Lo incomprensible del Universo es, que lo...

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (12)

Comments (12)

Preludio a la relatividad. Las ecuaciones de Lorentz-Fitzgerald

Lorentz en 1921

“La contracción de Lorentz es un efecto relativista que consiste en la contracción de la longitud de un cuerpo en la dirección del movimiento a medida que su velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Originalmente fue un concepto introducido por Lorentz como una forma de explicar la ausencia de resultados positivos en el experimento de Michelson y Morley. Posteriormente fue aplicado por Albert Einstein en el contexto de la relatividad especial.”

FitzGerald fue uno de los físicos que apoyó la teoría electromagnética de Maxwell. Estos físicos revisaron, ampliaron, clarificaron y confirmaron esta teoría entre las décadas de 1870 y 1880. Sin embargo, FitzGerald es más conocido por la conjetura que enunció en 1889 que sostiene que todo cuerpo se contrae en la dirección de su movimiento. Su idea se basa parcialmente en la manera en que las fuerzas eletromagnéticas son afectadas por el movimiento. El físico holandés Hendrik Lorentz desarrolló una idea similar en 1892 y la conectó con su teoría de los electrones.

La contracción de FitzGerald-Lorentz se convirtió más tarde en una parte importante de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein que se publicó en 1905.G

En 1893 el físico irlandés George Francis Fitzgerald emitió una hipótesis para explicar los resultados negativos del experimento conocido de Michelson-Morley. Adujo que toda la materia se contrae en la dirección del movimiento, y que esa contracción es directamente proporcional al ritmo (velocidad) del movimiento.

Según tal interpretación, el interferómetro se quedaba corto en la dirección del “verdadero” movimiento terrestre, y lo hacía precisamente en una cantidad que compensaba con toda exactitud la diferencia de distancias que debería recorrer el rayo luminoso. Por añadidura, todos los aparatos medidores imaginables, incluyendo los órganos sensoriales humanos, experimentarían ese mismo fenómeno.

Parecía como si la explicación de Fitzgerald insinuara que la naturaleza conspiraba con objeto de impedir que el hombre midiera el movimiento absoluto, para lo cual introducía un efecto que anulaba cualquier diferencia aprovechable para detectar dicho movimiento.

Este asombroso fenómeno recibió el nombre de contracción de Fitzgerald, y su autor formuló una ecuación para el mismo, que referido a la contracción de un cuerpo móvil, fue predicha igualmente y de manera independiente por H. A. Lorentz (1853 – 1928) de manera que, finalmente, se quedaron unidos como contracción de Lorentz-Fitzgerald.

Mar

5

Rumores del pasado III

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (1)

Comments (1)

La “profesionalización” e “institución” de la ciencia, entendiendo por tal que la práctica de la investigación científica se convirtiese en una profesión cada vez más abierta a personas sin medios económicos propios, que se ganaban la vida a través de la ciencia y que llegasen a atraer la atención de gobiernos e industrias, tuvo su explosión a lo largo de 1.800, y muy especialmente gracias al desarrollo de dos disciplinas, la química orgánica y el electromagnetismo. Estas disciplinas, junto a las matemáticas, la biología y las ciencias naturales (sin las cuales sería una necedad pretender que se entiende la naturaleza, pero con menos repercusiones socio-económicas), experimentaron un gran desarrollo entonces, tanto en nuevas ideas como en el número de científicos importantes: Faraday, Maxwell, Lyell, Darwin y Pasteur, son un ejemplo. Sin olvidar a otros como Mendel, Helmholtz, Koch, Virchow, Lister o Kelvin, o la matemática de Cauchy, de Gauss, Galois, Fourier, Lobachevski, Riemann, Klein, Cantor, Russell, Hilbert o Poincaré. Pero vamos a pararnos un momento en Faraday y Maxwell.

Para la electricidad, magnetismo y óptica, fenómenos conocidos desde la antigüedad, no hubo mejor época que el siglo XIX. El núcleo principal de los avances que se produjeron en esa rama de la física (de los que tanto se benefició la sociedad -comunicaciones telegráficas, iluminación, tranvías y metros, etc.-) se encuentra en que, frente a lo que se suponía con anterioridad, se descubrió que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados.

El punto de partida para llegar a este resultado crucial fue el descubrimiento realizado en 1.820 por el danés Hans Christian Oersted (1777 – 1851) de que la electricidad produce efectos magnéticos: observó que una corriente eléctrica desvía una aguja imanada. La noticia del hallazgo del profesor danés se difundió rápidamente, y en París André-Marie Ampère (1775 – 1836) demostró experimentalmente que dos hilos paralelos por los que circulan corrientes eléctricas de igual sentido, se atraen, repeliéndose en el caso de que los sentidos sean opuestos.

Feb

21

Surgieron pensamientos… ¡Que nunca dejaran de asombrarnos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Ludwig Boltzmann será el protagonista de hoy

“En resumen, la fórmula de Boltzmann muestra la relación entre la entropía y el número de formas en que se pueden organizar los átomos o moléculas de un sistema termodinámico.”

Hay ecuaciones que son aparentemente insignificantes por su reducido número de exponentes que, sin embargo, ¡dicen tantas cosas…! En la mente de todos están las sencillas ecuaciones de Einstein y de Planck sobre la energía-masa y la radiación de cuerpo negro. Esa es la belleza de la que hablan los físicos cuando se refieren a “ecuaciones bellas”. La de arriba de Boltzmann tampoco se queda atrás.

Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell…, “y se hizo la luz”

La identidad de Euler: Algunos dijeron de su ecuación: “la expresión matemática más profunda jamás escrita”, “misteriosa y sublime”, “llena de belleza cósmica”, “una explosión cerebral”.

Newton y su segunda ley que, aunque no funcione cuando nos acercamos a velocidades relativistas, rompió la marcha hacia la Gravedad.

Pitágoras y “su” teorema, también debe estar presente como lo está su teorema en las construcciones de todo el mundo y… mucho más.

Schrödinger y su función de onda que tampoco se queda atrás (aunque como la ecuación de Newton, si hablamos de velocidades relativistas…)

Bueno, E = mc2, nos lleva a profundidades de la materia antes jamás vistas y nos permite sacar conclusiones como que, en un gramo de materia está encerrada toda la energía consumida por la Humanidad durante un minuto. ¡Masa y Energía son la misma cosa!

Einstein, con su ecuación de campo de la relatividad general, vino a cambiar el mundo y, a partir de entonces, nació la verdadera cosmología. ¡Nos habla de tantas cosas!

¿Qué decir de la maravillosa fórmula de la entropía de Boltzman? (insisto de nuevo).

S = k log W

“Esta ecuación, conocida como la fórmula de entropía de Boltzmann , relaciona los detalles microscópicos, o microestados, del sistema (a través de W ) con su estado macroscópico (a través de la entropía S ). Es la idea clave de la mecánica estadística. En un sistema cerrado, la entropía nunca disminuye, por lo que en el Universo la entropía aumenta irreversiblemente. En un sistema abierto (por ejemplo, un árbol en crecimiento), la entropía puede disminuir y el orden puede aumentar, pero solo a expensas de un aumento de la entropía en otro lugar (por ejemplo, en el Sol).”

Creo que hoy, hablaremos de esta ecuación azul que arriba podéis contemplar. Boltzman con su trabajo e ingenio, le dio a la Humanidad la herramienta para que pudiera seguir avanzando en el difícil laberinto de la Cienca, fue, sin duda, uno de los físicos más ilustres del siglo XIX.

El trabajo científico desarrollado por Boltzmann en su época crítica de transición que puso el colofón a la física “clásica” –cuya culminación podríamos situar en Maxwell– y antecedió (en pocos años) a la “nueva” física, que podemos decir que comenzó con Max Planck y Einstein. Aunque ciertamente no de la importancia de los dos últimos, la labor científica de Boltzmann tiene una gran relevancia, tanto por sus aportaciones directas (creador junto con “su amigo” Maxwell y Gibbs de la mecánica estadística, aunque sea el formulismo de éste último el que finalmente haya prevalecido; esclarecedor del significado de la entropía, etc.) como por la considerable influencia que tuvo en ilustres físicos posteriores a los que sus trabajos dieron la inspiración, como es el caso de los dos mencionados, Planck y Einstein.

El principio, como suele pasar en todas las cosas, es siempre tosco y, con el tiempo, se van perfeccionando las cosas, la evolución va mejorando las formas.

Está constituido por dos transformaciones: la AB (representada en verde en la figura), que es irreversible, y la BA (en rojo) que es reversible. Como el ciclo en su conjunto es irreversible, debemos aplicar el teorema de Clausius con el signo menor:

|

La integral de línea que aparece en la ecuación anterior puede ser descompuesta en la suma de las integrales evaluadas en cada etapa del ciclo, quedando:

|

|

Ya que la integral evaluada a lo largo del tramo reversible es precisamente la variación de entropía entre los estados B y A. Por tanto,

|

Esta ley indica la irreversibilidad de los procesos naturales . Los procesos reversibles son una ficción teórica útil y conveniente, pero no ocurren en la naturaleza. De esta ley se deduce que es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y cuyo único efecto sea la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. De ello se deduce que las máquinas de movimiento perpetuo del segundo tipo son imposibles.

La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que la temperatura se acerca al cero absoluto.

Ernst Mach, físico y filósofo austríaco.

Filósofo y científico alemán nacido en Turas (Moravia) y fallecido en Haar (Baviera). Realizó sus estudios en Viena y más tarde fue profesor de física en Graz (1864) y Praga (1867) y de historia y teoría de las ciencias inductivas en Viena (1895).

Friedrich Wilhelm Ostwald

“Químico, eugenista,profesor universitario y filósofo alemán, premio Nobel de Química en 1909 «por su trabajo en la catálisis y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios químicos y las velocidades de reacción»

Inicialmente se opuso a la teoría atómica, pero luego de que se realizaran medidas del movimiento browniano y se comprobase que coinciden con las ecuaciones calculadas por Albert Einstein (medidas realizadas por Jean Perrin), cambió de opinión.”

Boltzmann fue un defensor a ultranza del atomismo, polemizando sobre todo con Mach y Ostwald, anti-atomistas partidarios de la energética y claros exponentes de la corriente idealista de la física alemana. Tuvo que abandonar su ambiciosa idea de explicar exactamente la irreversibilidad en términos estrictamente mecánicos; pero esta “derrota”, no ocultaré que dolorosa desde el punto de vista personal, le fue finalmente muy productiva, pues de alguna manera fue lo que le llevó al concepto probabilista de la entropía. Estas primeras ideas de Boltzmann fueron reivindicadas y extendidas, en el contexto de la teoría de los sistemas dinámicos inestables, sobre todo por la escuela de Prigogine, a partir de la década de 1970.

Ilya Prigogine (en ruso, Илья́ Рома́нович Приго́жин, Iliá Románovich Prigozhin) (Moscú, 25 de enero de 1917-Bruselas, 28 de mayo de 2003) fue un físico, químico, sistémico y catedrático universitario de origen ruso, nacionalizado belga.

La personalidad de Boltzmann era bastante compleja. Su estado de ánimo podía pasar de un desbordante optimismo al más negro pesimismo en cuestión de unas pocas horas. Era muy inquieto; él decía – medio en serio, medio en broma – que eso se debía a haber nacido en las bulliciosas horas finales de los alegres bailes del Martes de Carnaval, previas a los “duelos y quebrantos” (entonces) del Miércoles de Ceniza.

Ludwig Boltzmann and co-workers in Graz, 1887. (standing, from the left) Nernst, Streintz, Arrhenius, Hiecke, (sitting, from the left) Aulinger, Ettingshausen, Boltzmann, Klemenčič, Hausmanninger

Su lamentable final, su suicidio en Duino (Trieste) el 5 de septiembre de 1906, muy probablemente no fue ajeno a esa retorcida personalidad, aunque su precaria salud física fue seguramente determinante a la hora de dar el trágico paso hacia el lado oscuro.

Uno de los problemas conceptuales más importantes de la física es cómo hacer compatible la evolución irreversible de los sistemas macroscópicos (el segundo principio de la termodinámica) con la mecánica reversible (las ecuaciones de Hamilton o la ecuación de Schrödinger) de las partículas (átomos o moléculas) que las constituyen. Desde que Boltzmann dedujo su ecuación en 1872, este problema ha dado lugar a muy amplios debates, y el origen de la irreversibilidad es, aún hoy en día, controvertido.

Ludwig Eduard Boltzmann

“Viena, 20 de febrero de 1844–Duino, 5 de septiembre de 1906)1 fue un físico austríaco pionero de la mecánica estadística, a quien debe su nombre la llamada constante de Boltzmann, concepto fundamental de la termodinámica, y que halló la expresión matemática de la entropía desde el punto de vista de la probabilidad (la relación entre estados macroscópicos y microscópicos).”

En una de sus primeras publicaciones, Boltzmann obtuvo en 1866 una expresión de la entropía, que había sido definida un año antes por Clausius, basado en conceptos mecánicos. Las limitaciones de este trabajo eran que su aplicación se restringía al estudio de los gases y que el sistema era periódico en el tiempo. Además, Boltzmann no pudo deducir de su definición de entropía la irreversibilidad del segundo principio de la termodinámica de Clausius. En 1868, basándose en las ideas probabilísticas de Maxwell, obtuvo la distribución de equilibrio de un gas de partículas puntuales bajo la acción de una fuerza que deriva de un potencial (distribución de Maxwell-Boltzmann).

En el Universo, considerado como sistema cerrado, la entropía crece y…

En 1.872 publicó la denominada ecuación de Boltzmann para cuya deducción se basó, aparentemente, en ideas mecánicas. Esta ecuación contiene, sin embargo, una hipótesis no mecánica (estadística) o hipótesis del caos molecular, que Boltzmann no apreció como tal, y cuya mayor consecuencia es que, cualquiera que sea la distribución inicial de velocidad de un gas homogéneo diluido fuera del equilibrio, ésta evoluciona irreversiblemente hacia la distribución de velocidad de Maxwell. A raíz de las críticas de Loschmidt (paradoja de la reversibilidad) y Zermelo (paradoja de la recurrencia), Boltzmann acabó reconociendo el carácter estadístico de su hipótesis, y en 1877 propuso una relación entre la entropía S de un sistema de energía constante y el número de estados dinámicos W accesibles al sistema en su espacio de fases; esto es, la conocida ecuación S = kB ln W, donde kB es la constante de Boltzmann. En esta nota, se hace una breve descripción de la ecuación de Boltzmann y de la hipótesis del caos molecular.

El comportamiento de los gases siempre dio a los físicos en qué pensar

La ecuación de Boltzmann describe la evolución temporal de un gas diluido de N partículas puntuales de masa m contenidas en un volumen V que interaccionan a través de un potencial de par central repulsivo V(r) de corto alcance a. Como simplificación adicional, considérese que sobre las partículas no actúan campos externos. Si f1(r,v,t) indica la densidad de partículas que en el tiempo t tienen un vector de posición r y velocidad v, que está normalizada en forma:

∫dr ∫dvƒ1(r,v,t) = N

Su evolución temporal es la suma de dos contribuciones. En ausencia de interacción, las partículas que en el tiempo t tienen vector de posición r y velocidad v se encuentran, después de un intervalo de tiempo Δt, en r + v Δt y tiene la misma velocidad. Como

f1(r + vΔt,v,t + Δt) = f1(r,v,t)

en el límite Δt → 0 (2) se escribe:

∂1 f1(r,v,t) = – v∂r f1(r,v,t)

Que es una ecuación invariante bajo el cambio t → – t y v → – v. La evolución es, por tanto, mecánica.

Se cumplieron más de cien años desde la muerte de Boltzmann y su trabajo sigue siendo recordado. No pienso que Boltzmann creyera en la existencia real de los átomos, pero sí en su utilidad e incluso en su necesidad para comprender las leyes macroscópicas y la evolución irreversible de los fenómenos macroscópicos desde una base más fundamental que el nivel fenomenológico. Pero había quien (con autoridad) no creía ni en la existencia ni en su utilidad. Este debate no era ajeno a las tendencias ideológicas, religiosas y usos sociales de aquella época porque, en general, la ciencia es parte de la cultura y depende del momento histórico que viven los científicos, al fin y al cabo, seres humanos como los demás, influenciables por su entorno en una gran medida.

Por el siglo XIX, e incluso antes, ya se hablaba de “átomos”* y una rudimentaria teoría cinética de los gases gozaba de aceptación y utilidad científica (recordemos los trabajos de Benoulli, Dalton, Laplace, Poisson, Cauchy, Clausius, Krönig… y Maxwell). Pero fue Boltzmann quien definitivamente profundizó en la cuestión, para el estudio del equilibrio y, sobre todo, intentando explicar mecánicamente (mecano-estadísticamente) la evolución termodinámica irreversible y la descripción de los procesos de transporte ligados a ella. Y, nuevamente (por su enorme importancia) no podemos dejar de mencionar la muy singular labor que hicieron Gibbs, Einstein, Planck, Fermi y otros. Sin la motivación ideológica de Boltzmann, Gibbs elaboró una bellísima, útil y hoy dominante formulación (cuerpo de doctrina) de la termodinámica y física estadística.

Lorentz

Fue Lorentz quien primero utilizó la ecuación de Boltzmann y lo hizo para describir la corriente eléctrica en sólidos dando un paso significativo por encima del pionero Drude. Lorentz introdujo un modelo opuesto al browniano donde partículas ligeras como viento (electrones) se mueven chocando entre sí y con árboles gordos (tales como iones en una red cristalina); un modelo del que se han hecho estudios de interés tanto físico como matemático.

S = k log W

Enskog (inspirándose en Hilbert) y Chapman (inspirándose en Maxwell) enseñaron cómo integrar la ecuación de Boltzmann, abriendo vías a otras diversas aplicaciones (hidrodinámica, propagación del sonido, difusión másica, calor, fricción viscosa, termoelectricidad, etc.). Recordemos que Boltzmann encontró como solución de equilibrio de su ecuación una distribución de velocidades antes descubierta por Maxwell (hoy, como reseñé anteriormente, de Maxwell-Boltzmann), por lo que concluyó que así daba base microscópica mecánica (teorema H mecano-estadístico) al segundo principio de la termodinámica (estrictamente, evolución de un sistema aislado hacia su “desorden” máximo).

El físico austríaco Ludwig Boltzmann sentó las bases estadísticas de la entropía, su trabajo fue tan importante que el gran físico Max Planck sugirió que su versión de la fórmula de Boltzmann fuera grabada en la lápida de Boltzmann de Viena.

Está claro que ningún físico que se precie de serlo puede visitar Viena sin visitar el parque Zentralfriedhof para ver la tumba de Boltzmann. Yo sí me pasé por allí. Me senté junto a la tumba; el lugar estaba desierto, y cerrando los ojos traté de conectar con la conciencia del genio. La sensación, extraña y agradable, seguramente fue creada por mi imaginación, pero creo que charlé con él en el interior de mi mente –la fuerza más potente del universo está ahí– y aquellos sentimientos, aquel momento, compensaron el esfuerzo del viaje.

En la tumba, sobre una gran lápida de mármol de color blanco con los nombres Ludwig Boltzmann y de los familiares enterrados con él, sobre el busto de Boltzmann, se puede leer la inscripción, a modo de epitafio:

En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micro-mundo y el macro-mundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la física conocida como mecánica estadística. Esta sencilla ecuación es la mayor aportación de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación del logaritmo) es el siguiente:

- S es la entropía de un sistema.

- W es el número de microestados posibles de sus partículas elementales.

- k es una constante de proporcionalidad que hoy recibe el nombre de Constante de Boltzmann, de valor 1’3805 × 10-23 J/K (si el logaritmo se toma en la base natural).

En definitiva, la ecuación describe la estrecha relación entre la entropía (S) y las miles de formas de partículas que en un sistema se pueden arreglar (k log W). La última parte es difícil. K es la constante de Boltzmann y W es el número de elementos microscópicos de un sistema (por ejemplo, el impulso y la posición de los átomos individuales de gas) en un sistema macroscópico en un estado de equilibrio (por ejemplo, el gas de sellado en una botella). Parece que la naturaleza ama el caos cuando empuja a los sistemas hacia el desequilibrio y Boltzmann le llamó entropía a este fenómeno.

El Cerebro como una inmensa Galaxia de Estrellas

Cuando profundizamos un poco en lo que el cerebro humano ha sido capaz de generar, los pensamientos que ha llegado a generar bien sea en forma de ecuaciones matemáticas o expresados con palabras, no podemos dejar de sorprendernos y maravillarnos al ver que, ¡todo el universo parece estar dentro de nuestras mentes! ¿Qué secretos se encierran allí? ¿Cómo nos lleva a estos pensamientos tan profundos?

Como todas las ecuaciones sencilla de gran trascendencia en la física (como la famosa E = mc2), hay un antes y un después de su formulación: sus consecuencias son de un calado tan profundo que cambiaron la forma de entender el mundo, y en particular, de hacer física a partir de ellas. De hecho, la sutileza de la ecuación es tal que hoy, cien años después de la muerte de su creador, se siguen investigando sus nada triviales consecuencias. Creo que lo mismo ocurrirá con α = 2πe2/ħc que, en tan reducido espacio y con tan pocos símbolos, encierra los misterios del electromagnetismo (el electrón), de la constante de Planck (la mecánica cuántica), y de la luz (la relatividad de Einstein), todo ello enterrado profundamente en las entrañas de un número: 137.

Bueno, a pesar de todo lo anterior, Schrödinger nos decía:

“La actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo”

¡Lo grande y lo pequeño! ¡Son tantos los secretos de la Naturaleza!

Siempre hemos tenido consciencia de que en física, había que buscar nuevos paradigmas, nuevos caminos que nos llevaran más lejos. Es bien conocida la anécdota de que a finales del siglo XIX un destacado físico de la época William Thomson (1824-1907) conocido como Lord Kelvin, se atrevió a decir que solo dos pequeñas “nubecillas” arrojaban sombras sobre el majestuoso panorama de conocimiento que había construido la física clásica desde Galileo y Newton hasta ese momento: el resultado del experimento de Michelson-Morley, el cual había fallado en detectar la existencia del supuesto éter luminífero; y la radiación del cuerpo negro, i.e la incapacidad de la teoría electromagnética clásica de predecir la distribución de la energía radiante emitida a diferentes frecuencias emitidas por un radiador idealizado llamado cuerpo negro. Lo que Lord Kelvin no puedo predecir es que al tratar de disipar esas dos “nubecillas”, la física se vería irremediablemente arrastrada a una nueva física: la física moderna fundada sobre dos revoluciones en ciernes: la revolución relativista y la revolución cuántica con dos científicos como protagonistas: Planck y Albert Einstein. Sin embargo, ha pasado un siglo y seguimos con esas dos únicas guías para continuar el camino y, resultan insuficientes para llegar a la meta que… ¡Está tan lejos!

emilio silvera

Feb

20

La Vida de las partículas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

Desde que somos muy pequeñitos y aprendemos las primeras palabras, ya estamos preguntando y tenemos en la boca ese ¿por qué…? que llega a fastidiar a los adultos por su insistencia y machaconería. Claro que, la curiosidad es un ingrediente que está siempre con nosotros… ¡Menos mal!

Son más las preguntas que las respuestas

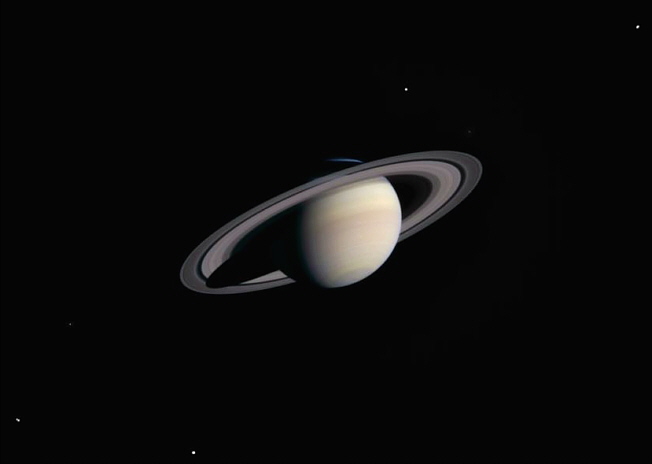

De las moléculas que conforman algunas Nebulosas, más de 83 contienen carbono entre las que se encuentran aquellas que nos dirigen hacia los aminoácidos precursores de la vida. Aquí se forman los mundos que llevan materiales químicos precursores de células que evolucionaran hacia la inteligencia. En la inmensa Nebulosa de Orión se han descubierto más de 6 sistemas planetarios en formación.

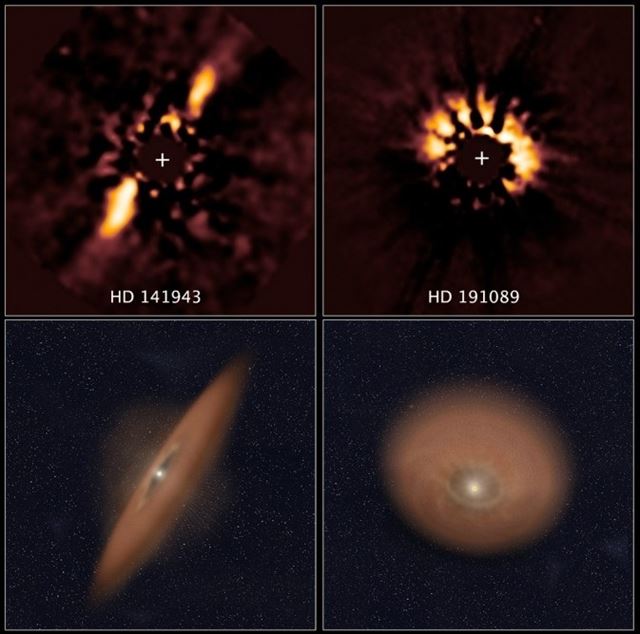

Sistemas planetarios en formación (arriba y abajo discos protoplanetarios)

Sí, todo cambia con el paso del tiempo. Dentro de unos miles de años, nuestro Sol, podrá ser como algunas de esas Nebulosas planetarias que contienen una estrella enana blanca en su centro.Agotado su combustibles nuclear de fusión, se convertirá en Gigante roja primero y enana blanca después. El proceso de todos estos cambios es asombroso y, finalmente, la Gigante roja llegará hasta nuestros dominios para engullir a los planetas Mercurio y Venus quedando muy cerca de la Tierra.

La Mente: Ese misterio

El cerebro humano despierta pasiones y misterios desde los comienzos de su estudio. Hoy abrimos el telón para repasar algunos de los enigmas sobre este complejo órgano que la ciencia todavía no ha sido capaz de resolver.

Dijo Oscar Wilde que es en el cerebro donde todo tiene lugar y razón no le faltaba en absoluto.

“Hablamos del órgano que posee la batuta de nuestro organismo y en el que se aloja nuestra mente. Destaca por su elevada actividad metabólica -puesto que, pese a representar el 2% de peso corporal consume una quinta parte de toda la energía-. Está compuesto en un 73% por agua, se trata del órgano más graso del cuerpo, tiene una consistencia gelatinosa similar al tofu y puede contener más de 86 billones de células cerebrales. Para que te hagas a la idea: un pedacito de cerebro del tamaño de un minúsculo grano de arena aglutina hasta 100.000 neuronas, de las que existen 10.000 tipos específicos.”

Vivimos aventuras increíbles y extrañas

“Sweet dreams are made of this”, cantaba Annie Lennox con Eurythmics. Pero, por muy poética que resulte la pregunta, todavía no sabemos de qué están hechos los sueños, pese a que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y se conocen las nefastas consecuencias de no hacerlo. Desde tiempos inmemoriales los sueños han sido todo un misterio para la humanidad: los antiguos egipcios les atribuían un poder oracular, la Biblia los considera premonitorios en numerosos pasajes, mientras que diversas culturas los califican como fuente de curación, motivo de inspiración e incluso realidad alternativa.”

Los científicos no saben dónde termina el cerebro y dónde empieza la mente. ¿Son la misma cosa? ¿Existe el alma? ¿Se ubica de ser así en nuestro cerebro? ¿Cuál es el responsable de todos los pensamientos y sentimientos únicos que nos hacen quienes somos? Todos, desde los filósofos hasta los físicos, han abordado esta cuestión de la conciencia, un concepto muy subjetivo y complicado de cuantificar.

Para ahondar en la parte empírica de esta cuestión, los científicos se han ayudado de imágenes cerebrales para observar cómo se iluminan diferentes partes del cerebro, aunque todavía no se conoce en qué etapa del proceso una neurona se convierte o deriva en un pensamiento consciente.

No en todos funciona de la misma manera la conciencia, son muchos los factores que intervienen en cada individuo, y, mientras uno la sienten como guía, otros la dejan de lado y tratan de olvidar los mensajes que recibe de ella.

El engaño de la memoria

Ray Loriga decía aquello de “la memoria es el perro más estúpido. Le tiras un palo y te trae cualquier cosa”. La cuestión de la alteración o borrado de los recuerdos ha sido ampliamente tratada a nivel cultural, en series como Black Mirror o películas como Eternal Sunshine of the Spotless Mind. El tema propicia numerosos debates, y es que ni siquiera los científicos están completamente seguros de cómo se forman los recuerdos, cómo los recuperamos o cómo desaparecen.

Los científicos han podido identificar dónde se almacenan ciertos tipos de memoria. También han descubierto cómo las neuronas se activan y las sinapsis se fortalecen al almacenar estos recuerdos. Pero no saben exactamente lo que pasa en esa neurona para almacenar la memoria, o cómo disolver esa conexión sináptica si quieres olvidar algo. En septiembre de 2008, surgieron nuevas pistas sobre la memoria: en este estudio, los investigadores encontraron que las neuronas activadas en el recuerdo de una memoria son probablemente las que se activaron cuando el evento ocurrió originalmente. Entonces, cuando hablas de revivir viejos recuerdos, el cerebro está haciendo exactamente lo mismo que hizo la primera vez, es decir, está reviviendo literalmente la ocasión.

¿Alguna vez has sentido que ya habías estado en un lugar sin haberlo visitado? Imaginar ciertos eventos y llegar a creer que fueron reales se establece en un parámetro mental denominado recuerdos falsos.

A veces podemos “recordar” escenas de momentos que nunca vivimos. Es el auto-engaño de la Memoria. Ese es, el otro dilema que la ciencia explora es que la memoria que a veces parece jugarnos malas pasadas, ya que creamos recuerdos falsos.

La Mente, la Conciencia, plantea un problema especial que no se encuentra en otros dominios de la Ciencia. En la física y en la química se explican unas entidades determinadas en función de otras entidades y otras leyes pero, en el caso de la Conciencia… ¿Cómo poder explicar tal maravilla?

Si nos encontramos ante este panorama nuestra Mente parece que se expansiona y siente bienestar

La mente humana es tan compleja que no todos ante la misma cosa vemos lo mismo. Nos enseñan figuras y dibujos y nos piden que digamos (sin pensarlo) la primera cosa que nos sugiere. De entre diez personas, sólo coinciden tres, los otros siete divergen en la apreciación de lo que el dibujo o la figura les sugiere. Un paisaje puede ser descrito de muy distintas maneras según quién lo pueda contar.

Si nos encontramos ante esta escena, nuestra Mente lanza mensajes de miedo y de asombro

Solo el 1% de las formas de vida que han vivido en la Tierra están ahora presentes, el 99%, por una u otra razón se han extinguido. Sin embargo, ese pequeño tanto por ciento de la vida actual, supone unos cinco millones de especies según algunas estimaciones.

No pueden caber todas aquí. Sin embargo, están bien clasificadas por familias y, desde luego, muchas de ellas nos son desconocidas porque aún no las hemos encontrado ni sabemos que puedan existir.

La Tierra acoge a todas esas especies u palpita de vida que prolifera por doquier. Hay seres vivos por todas partes y por todos los rincones del inmenso mosaico de ambientes que constituye nuestro planeta encontramos formas de vida, cuyos diseños parecen hechos a propósito para adaptarse a su hábitat, desde las profundidades abisales de los océanos hasta las más altas cumbres, desde las espesas selvas tropicales a las planicies de hielo de los casquetes polares.

Se ha estimado la edad de 3.800 millones de años desde que aparecieron los primeros “seres vivos” sobre el planeta (dato de los primeros microfósiles). Desde entonces no han dejado de aparecer más y más especies, de las que la mayoría se han ido extinguiendo. Desde el siglo XVIII en que Carlos Linneo propuso su Systema Naturae no han cesado los intentos por conocer la Biodiversidad…, de la que por cierto nuestra especie, bautizada como Homo sapiens por el propio Linneo, es una recién llegada de apenas 200.000 años.

Hablamos del árbol de la vida pero… ¡Qué pasa con la semilla!

Ahora, hablaremos de la vida media de las partículas elementales (algunas no tanto). Cuando hablamos del tiempo de vida de una partícula nos estamos refiriendo al tiempo de vida media, una partícula que no sea absolutamente estable tiene, en cada momento de su vida, la misma probabilidad de desintegrarse. Algunas partículas viven más que otras, pero la vida media es una característica de cada familia de partículas.

También podríamos utilizar el concepto de “semivida”. Si tenemos un gran número de partículas idénticas, la semivida es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de ese grupo de partículas. La semivida es 0,693 veces la vida media.

Si miramos una tabla de las partículas más conocidas y familiares (fotón, electrón muón tau, la serie de neutrinos, los mesones con sus piones, kaones, etc., y, los Hadrones bariones como el protón, neutrón, lambda, sigma, psi y omega, en la que nos expliquen sus propiedades de masa, carga, espín, vida media (en segundos) y sus principales maneras de desintegración, veríamos como difieren las unas de las otras.

Algunas partículas tienen una vida media mucho más larga que otras. De hecho, la vida media difiere enormemente. Un neutrón por ejemplo, vive 10¹³ veces más que una partícula Sigma⁺, y ésta tiene una vida 10⁹ veces más larga que la partícula sigma cero. Pero si uno se da cuenta de que la escala de tiempo “natural” para una partícula elemental (que es el tiempo que tarda su estado mecánico-cuántico, o función de ondas, en evolucionar u oscilar) es aproximadamente 10ˉ²⁴ segundos, se puede decir con seguridad que todas las partículas son bastantes estables. En la jerga profesional de los físicos dicen que son “partículas estables”.

¿Cómo se determina la vida media de una partícula? Las partículas de vida larga, tales como el neutrón y el muón, tienen que ser capturadas, preferiblemente en grandes cantidades, y después se mide electrónicamente su desintegración. Las partículas comprendidas entre 10ˉ¹⁰ y 10ˉ⁸ segundos solían registrarse con una cámara de burbujas, pero actualmente se utiliza con más frecuencia la cámara de chispas. Una partícula que se mueve a través de una cámara de burbujas deja un rastro de pequeñas burbujas que puede ser fotografiado. La Cámara de chispas contiene varios grupos de de un gran número de alambres finos entrecruzados entre los que se aplica un alto voltaje. Una partícula cargada que pasa cerca de los cables produce una serie de descargas (chispas) que son registradas electrónicamente. La ventaja de esta técnica respecto a la cámara de burbujas es que la señal se puede enviar directamente a una computadora que la registra de manera muy exacta.

Una partícula eléctricamente neutra nunca deja una traza directamente, pero si sufre algún tipo de interacción que involucre partículas cargadas (bien porque colisionen con un átomo en el detector o porque se desintegren en otras partículas), entonces desde luego que pueden ser registradas. Además, realmente se coloca el aparato entre los polos de un fuerte imán. Esto hace que la trayectoria de las partículas se curve y de aquí se puede medir la velocidad de las partículas. Sin embargo, como la curva también depende de la masa de la partícula, es conveniente a veces medir también la velocidad de una forma diferente.

Una colisión entre un prtón y un antiprotón registrada mediante una cámara de chispas del experimento UA5 del CERN.

En un experimento de altas energías, la mayoría de las partículas no se mueven mucho más despacio que la velocidad de la luz. Durante su carta vida pueden llegar a viajar algunos centímetros y a partir de la longitud media de sus trazas se puede calcular su vida. Aunque las vidas comprendidas entre 10ˉ¹³ y 10ˉ²⁰ segundos son muy difíciles de medir directamente, se pueden determinar indirectamente midiendo las fuerzas por las que las partículas se pueden transformar en otras. Estas fuerzas son las responsables de la desintegración y, por lo tanto, conociéndolas se puede calcular la vida de las partículas, Así, con una pericia ilimitada los experimentadores han desarrollado todo un arsenal de técnicas para deducir hasta donde sea posible todas las propiedades de las partículas. En algunos de estos procedimientos ha sido extremadamente difícil alcanzar una precisión alta. Y, los datos y números que actualmente tenemos de cada una de las partículas conocidas, son los resultados acumulados durante muchísimos años de medidas experimentales y de esa manera, se puede presentar una información que, si se valorara en horas de trabajo y coste de los proyectos, alcanzaría un precio descomunal pero, esa era, la única manera de ir conociendo las propiedades de los pequeños componentes de la materia.

Que la mayoría de las partículas tenga una vida media de 10ˉ⁸ segundos significa que son ¡extremadamente estables! La función de onda interna oscila más de 10²² veces/segundo. Este es el “latido natural de su corazón” con el cual se compara su vida. Estas ondas cuánticas pueden oscilar 10ˉ⁸ x 10²², que es 1¹⁴ o 100.000.000.000.000 veces antes de desintegrarse de una u otra manera. Podemos decir con toda la seguridad que la interacción responsable de tal desintegración es extremadamente débil.

Se habla de ondas cuánticas y también, de ondas gravitacionales. Las primeras han sido localizadas y las segundas están siendo perseguidas.

Aunque la vida de un neutrón sea mucho más larga (en promedio un cuarto de hora), su desintegración también se puede atribuir a la interacción débil. A propósito, algunos núcleos atómicos radiactivos también se desintegran por interacción débil, pero pueden necesitar millones e incluso miles de millones de años para ello. Esta amplia variación de vidas medias se puede explicar considerando la cantidad de energía que se libera en la desintegración. La energía se almacena en las masas de las partículas según la bien conocida fórmula de Einstein E = Mc². Una desintegración sólo puede tener lugar si la masa total de todos los productos resultantes es menor que la masa de la partícula original. La diferencia entre ambas masas se invierte en energía de movimiento. Si la diferencia es grande, el proceso puede producirse muy rápidamente, pero a menudo la diferencia es tan pequeña que la desintegración puede durar minutos o incluso millones de años. Así, lo que determina la velocidad con la que las partículas se desintegran no es sólo la intensidad de la fuerza, sino también la cantidad de energía disponible.

Si no existiera la interacción débil, la mayoría de las partículas serían perfectamente estables. Sin embargo, la interacción por la que se desintegran las partículas π°, η y Σ° es la electromagnética. Se observará que estas partículas tienen una vida media mucho más corta, aparentemente, la interacción electromagnética es mucho más fuerte que la interacción débil.

Durante la década de 1950 y 1960 aparecieron tal enjambre de partículas que dio lugar a esa famosa anécdota de Fermi cuando dijo: “Si llego a adivinar esto me hubiera dedicado a la botánica.”

Si la vida de una partícula es tan corta como 10ˉ²³ segundos, el proceso de desintegración tiene un efecto en la energía necesaria para producir las partículas ante de que se desintegre. Para explicar esto, comparemos la partícula con un diapasón que vibra en un determinado modo. Si la “fuerza de fricción” que tiende a eliminar este modo de vibración es fuerte, ésta puede afectar a la forma en la que el diapasón oscila, porque la altura, o la frecuencia de oscilación, está peor definida. Para una partícula elemental, esta frecuencia corresponde a su energía. El diapasón resonará con menor precisión; se ensancha su curva de resonancia. Dado que para esas partículas extremadamente inestable se miden curvas parecidas, a medida se las denomina resonancias. Sus vidas medias se pueden deducir directamente de la forma de sus curvas de resonancia.

Bariones Delta. Un ejemplo típico de una resonancia es la delta (∆), de la cual hay cuatro especies ∆ˉ, ∆⁰, ∆⁺ y ∆⁺⁺(esta última tiene doble carga eléctrica). Las masas de las deltas son casi iguales 1.230 MeV. Se desintegran por la interacción fuerte en un protón o un neutrón y un pión.

Existen tanto resonancias mesónicas como bariónicas . Las resonancias deltas son bariónicas. Las resonancias deltas son bariónicas. (También están las resonancias mesónicas rho, P).

Las resonancias parecen ser solamente una especie de versión excitada de los Hadrones estable. Son réplicas que rotan más rápidamente de lo normal o que vibran de diferente manera. Análogamente a lo que sucede cuando golpeamos un gong, que emite sonido mientras pierde energía hasta que finalmente cesa de vibrar, una resonancia termina su existencia emitiendo piones, según se transforma en una forma más estable de materia.

Por ejemplo, la desintegración de una resonancia ∆ (delta) que se desintegra por una interacción fuerte en un protón o neutrón y un pión, por ejemplo:

∆⁺⁺→р + π⁺; ∆⁰→р + πˉ; o п+π⁰

En la desintegración de un neutrón, el exceso de energía-masa es sólo 0,7 MeV, que se puede invertir en poner en movimiento un protón, un electrón y un neutrino. Un Núcleo radiactivo generalmente tiene mucha menos energía a su disposición.

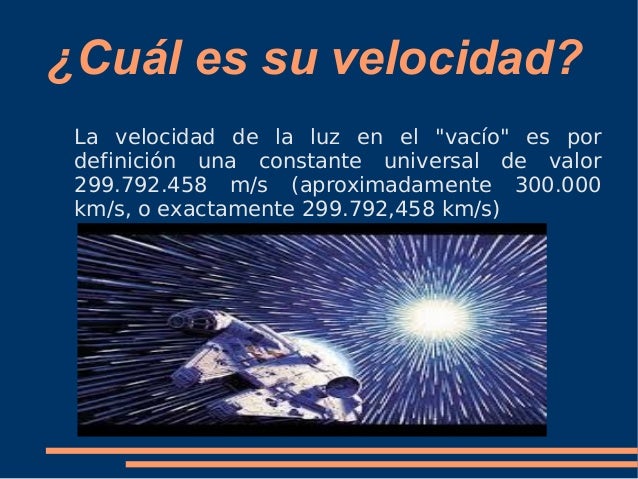

El estudio de los componentes de la materia tiene una larga historia en su haber, y, muchos son los logros conseguidos y muchos más los que nos quedan por conseguir, ya que, nuestros conocimientos de la masa y de la energía (aunque nos parezca lo contrario), son aún bastante limitados, nos queda mucho por descubrir antes de que podamos decir que dominamos la materia y sabemos de todos sus componentes. Antes de que eso llegue, tendremos que conocer, en profundidad, el verdadero origen de la Luz que esconde muchos secretos que tendremos que desvelar.

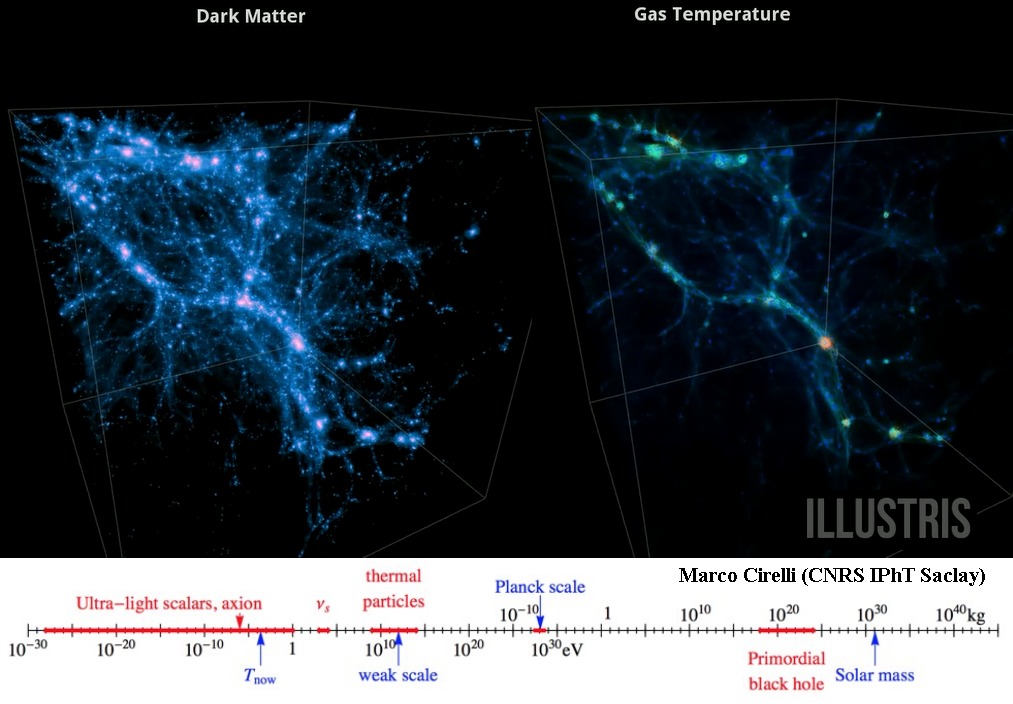

Los del LHC también buscan la “materia oscura”

Esperemos que con los futuros experimentos del LHC y de los grandes Aceleradores de partículas del futuro, se nos aclaren algo las cosas y podamos avanzar en el perfeccionamiento del Modelo Estándar de la Física de Partículas que, como todos sabemos es un Modelo incompleto que no contiene a todas las fuerzas de la Naturaleza y, cerca de una veintena de sus parámetros son aleatorios y no han sido explicados. Uno de ellos, el Bosón de Higgs, dicen que ha sido encontrado. Sin embargo, a mí particularmente me quedan muchas dudas al respecto.

emilio silvera

Totales: 81.908.574

Totales: 81.908.574 Conectados: 54

Conectados: 54