Jul

15

Sí, todo cambia. ¿Cual es la verdadera medida? ¡Llegar a comprender!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Comments (0)

Comments (0)

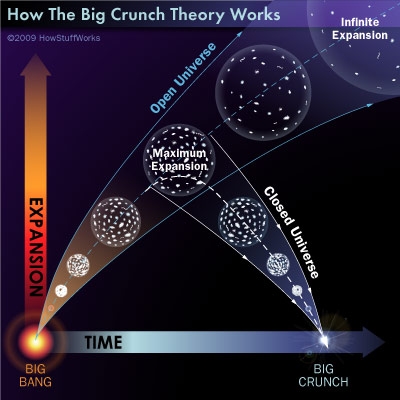

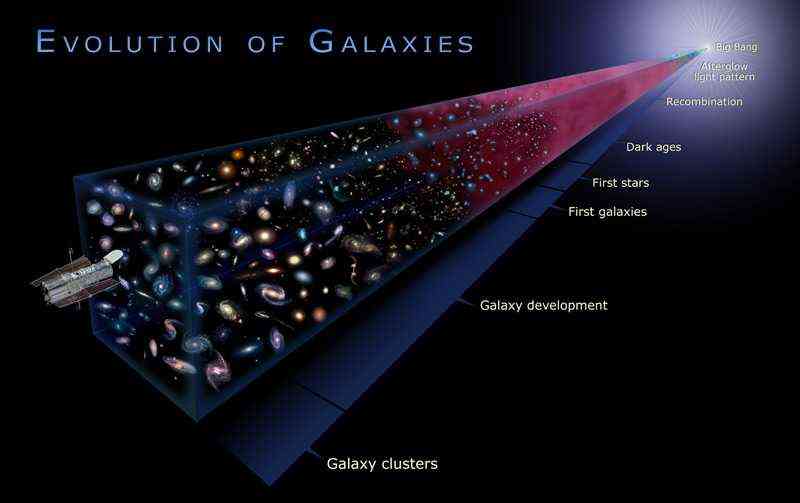

En otras ocasiones hemos presentado aquí trabajos que, entre los temas que fueron tratados, entraba el Universo estacionario y también la posibilidad de un final con la presencia del Big Crunch, lo cual, según todos los datos de la cosmología moderna, no será posible dado que, el Universo euclideo y la Densidad Crítica que se observa no sería suficiente para producir tal final. Por el contrario, la dinámica observada de expansión es cada vez más acelerada y, aunque algunos hablan de la “materia oscura”, en realidad no sabemos a qué se puede deber tal expansión pero, lo cierto es que no habrá colapso final y sí, en cambio, una expansión ilimitada que nos llevará hacia un “enfriamiento térmico” que llegará a alcanzar un máximo de entropía dS = dQ/T, así habrá una gran parte de la energía del Universo que no podrá producir trabajo. Sin embargo, es curioso que siendo eso lo que se deduce de los datos que tenemos, cuando miramos lo que predicen las nuevas teorías basadas en las cuerdas y la mecánica cuántica nos indica que tal escenario es poco creíble.

Todo parece indicar que nada podrá impedir que en las galaxias se sigan produciendo explosiones supernovas que formaran hermosas Nebulosas de las que nacerán nuevas estrellas, toda vez que las galaxias, quedarán aisladas y detendrán su expansiòn y tal hecho, no parece que pueda incidir en la mecánica galáctica de formación de nuevas estrellas. Así, las estrellas más masivas devolveran parte de la materia que las conforman al medio interestelar y la gravedad y la radiación se encargarán de que nuevos ciclos se sigan produciendo. Y, las estrellas menos masivas, como nuestro Sol y otras seguirán sus vidas durante miles de millones de años y, si tiene planetas en su entorno, ¿quién sabe si estando en la zona habitable no podrá hacer surgir alguna clase de vida? Claro que, el proceso de la dinámica del universo es llegar al frío absoluta de los -273 ºC y, en ese momento, las masas de las estrellas quedarían bloqueadas, los átomos presentes en las Nebulosas perderían su dinámica y nada, en nuestro Universo, tendría movimiento ni energía para crear trabajo, la Entropía sería la dueña y señora de todo y una última estrella habría nacido para quedar colapsada sin poder cumplir su misión de transmutar elementos.

Pero no pocas de todas estas conclusiones son conjeturas que se hacen conforme a los datos observados que llevan a esas consecuencias. En otros panoramas se podría contemplar como en el futuro, las estrellas escaparían lentamente de las galaxias y según algunos cálculos el 90% de la masa estelar de una galaxia habría huído al espacio en unos 10^19 años. El 10% restante habría sido engullido por agujeros negros supermasivos centrales. El mismo mecanismo haría que los planetas escaparan de su soles y vagaran por el espacio como planetas errantes hasta perderse en el espacio profundo y, los que no lo hagan caeran hacia el centro de sus soles en unos 0^20 años.

Un último estudio ha indicado que el Universo es curvo, no plano como se creía y tal resultado, aunque tendrá que ser verificado, es importante para saber el final que realmente espera a nuestro Universo en ese futuro muy lejano en el que, no sabemos siquiera si nuestra especie andará aún por aquí.

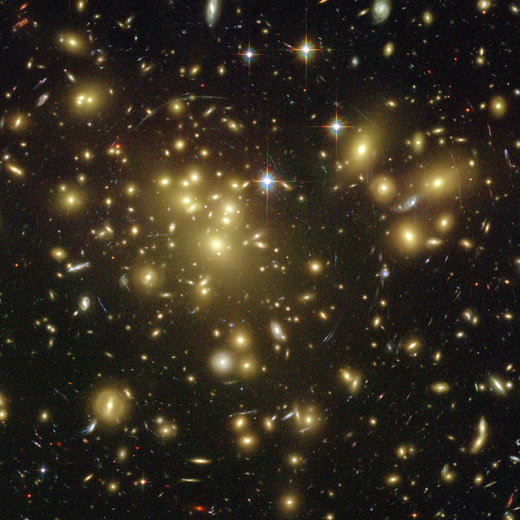

Esa imagen de arriba no sería repetida y las galaxias, los cúmulos se disgregarían debido a interacciones gravitatorias en unos 10^23 años y, en un momento determinado el universo estaría formado por enanas negras, estrellas de neutrones y agujeros negros junto con planetas y pequeñas cantidades de gas y polvo, todo ello, sumergido en una radiación de fondo a 10^-13K. Hay modelos que predicen que los agujeros negros terminarán evaporándose mediante la emisión de la radiación de Hawking. Una vez evaporado el agujero negro, los demás objetos se convertirían en Hierro en unos 10^1500 años pero también, pasado mucho tiempo, se evaporaran y a partir de este momento el universo se compone de partículas aisladas (fotones, electrones, neutrinos, protones). La densidad tenderá a cero y las partículas no podrán interactuar. Entonces, como no se puede llegar al cero absoluto, el universo sufrirá fluctuaciones cuánticas y podría generar otro universo. ¿Qué locura!

Claro que toda esa teoría podría modificarse si la “energía oscura” -si finalmente existe- resultara ser negativa, con lo cual el fin se produciría antes. Tampoco se ha contado con la posible inestabilidad del protón. Todo esto está descrito según la física que hoy día se conoce, lo cual nos puede llevar a conclusiones erróneas. Como vereis, tenemos respuestas para todo y, aunque ninguna de ellas pueda coincidir con la realidad, lo cierto es que, el panorama de la cosmología está lleno de historias que, algunas podrán gustar más que otras pero todas, eso sí, están cargadas de una imaginación desbordante.

Como mi intelecto es más sencillo y no alcanza a ver en esas profundas lejanías, me quedo con lo más tangible y cercano como lo es el hecho cierto de que el Universo tiene que tener miles de millones de años para que haya podido tener tiempo suficiente para que los ladrillos de la vida sean manufacturados en las estrellas.

Las leyes de la gravitación nos dice que la edad del universo está directamente ligada a otras propiedades que manifiesta, como su densidad, su temperatura y el brillo del cielo. Puesto que el Universo debe expandirse durante miles de millones de años, debe tener una extensión visible de miles de millones de años-luz. Puesto que su temperatura y densidad disminuyen a medida que se expande, necesariamente se hace más frío y disperso. Ahora sabemos que la densidad del Universo es hoy día de poco más de 1 átomo por m3 de espacio.

Traducida en una medida de las distancias medias entre estrellas o galaxias, esta densidad tan baja muestra porque no es tan sorprendente que otros sistemas estelares estén tan alejados y sea difícil el contacto con extratreterrestres. Si existen en el Universo otras formas de vida avanzada (como creo), entonces, al igual que los seres de la Tierra habrán evolucionado sin ser perturbadas por los seres de otros mundos hasta que puedan llegar a lograr una fase tecnológica avanzada.

Además, la muy baja temperatura de la radiación hace algo más que asegurar que el espacio sea un lugar frío: también garantiza la oscuridad del cielo nocturno. Durante siglos los científicos se han preguntado por esta sorprendente característica del Universo. Si ahí fuera en el espcio hubiera un número enorme de estrellas, entonces cabría pensar que mirar hacia arriba al cielo nocturno sería un poco como mirar un bosque denso.

Millones de estrellas en un sólo cúmulo globular

Cada linea de visión debería terminar en una estrella. Sus superficies brillantes cubrirían cada parte del cielo haciénsolo parecido a la superficie del Sol. Lo que nos salva de ese cielo brillante es la expansión del Universo y la lejanía a la que se encuentran las estrellas entre sí. Para encontrar las condiciones necesarias que soporte la complejidad viviente hicieron falta diez mil millones de años de expansión y enfriamiento.

La Densidad de materia ha caído hasta un valor tan bajo que aun sim toda la materia se transformase repentinamente en energía radiante no advertiríamos ningún resplandor importante en el cielo nocturno. La radiación es demasiado pequeña y el espacio a llenar demasiado grande para que el cielo parezca brillante otra vez. Hubo un tiempo cuando el Universo era mucho más joven, menos de cien mil años, en que todo el cielo era brillante, tan brillante que ni estrellas ni átomos ni moléculas podían existir, la podría radiación los destruía. Y, en ese tiempo, no podrían haber existido observadores para ser testigo de ello.

![[ic2118_dss.jpg]](http://2.bp.blogspot.com/_xBXZbW6ivIs/SOKQIm3H-hI/AAAAAAAACVQ/zaYTtkavd_M/s1600/ic2118_dss.jpg)

Con algunas estrellas por aquí y por allá, alguna que otra Nebulosa (incluso algunas brujas), el Universo es oscuro y frío.

Pero estas consideraciones tienen otros resultados de una Naturaleza mucho más filosófica. El gran tamaño y la absoluta oscuridad del Universo parecen ser profundamente inhóspitos para la vida. La apariencia del cielo nocturno es responsable de muchos anhelos religiosos y estéticos surgidos de nuestra aparente pequeñez e insignificancia frente a la grandeza e inmutabilidad (aparente) de las estrellas lejanas. Muchas Civilizaciones rindieron culto a las estrellas o creyeron que gobernaban su futuro, mientras otras, como la nuestra, a menudo anhelan visitarlas.

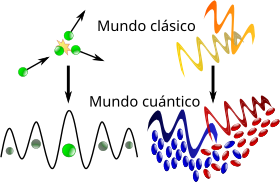

Mucho se ha escrito sobre el efecto emocional que produce la contemplación de la insignificancia de la Tierra ante esa inmensidad del cielo salpicado de estrellas, inmersa en una Galaxia que tiene más de cien mil millones y que ahora sabemos, que también tiene, miles de millones de mundos. En efecto, la idea de ese conocimiento es impresionante y puede llegar (en algunos casos) a ser intensamente desagradable y producir sensación de ahogo y hasta miedo. Nuestra imaginación matemática se ve atormentada ante esa inconmensurable grandeza que, nuestras mentes, no llegan a poder asimilar. Y, la sorpresa llegó cuando pudimos descubrir que dentro de nuestro Universo, existía otro a escalainfinitesimal que planteaba preguntas que no sabíamos responder.

“Pues bien, tratando de responder a estas preguntas es como nace The Scale of The Universe 2, una visualización interactiva creada por Cary y Michael Huang; la visualización es sorprendente porque nos permite ir a escalas mínimas y llegar hasta el tamaño aproximado del Universo, comparando cosas que están, de muchas maneras, más allá de nuestra imaginación (sigo pensando que es difícil imaginarse el tamaño real de un átomo, o el de una galaxia).”

Claro que, en eso de lo grande y lo pequeño…, todo puede ser muy subjetivo y, no pocas veces dependerá de la perspectiva con que lo podamos mirar. Podríamos considerar la Tierra como enorme, al mirarla bajo el punto de vista que es el mundo que nos acoge, en el que existen inmensos océanos y grandes montañas y volcanes y llanuras y bosques y ríos y, una inmensa lista de seres vivos. Sin embargo, se nos aparecerá en nuestras mentes como un minúsculo grano de arena y agua si la comparamos a la inmensidad del Universo. Igualmente, podemos ver un átomo como algo grande en el sentido de que, al juntarse con otros, pueden llegar a formar moléculas que juntas, son capaces de formar mundos y galaxias.

Si comparamos una galaxia con un átomo, éste nos parecerá algo ínfimo. Si comparamos esa misma galaxia con el Universo, lo que antes era muy grande ahora resulta ser también muy poca cosa. Si el mundo que nos acoge, en el que la Humanidad ha escrito toda su historia y costado milenios conocer, dado su “inmensidad” para nosotros, lo comparamos con la Nebulosa Orión, nos parecerá ridículo en tamaño y proporción y, sin embargo, cuán importante es para nosotros. Todo puede ser grande o pequeño dependiendo de la perspectiva con que lo miremos y según con qué lo podamos comparar.

Nada es objetivamente grande; las cosas son grandes sólo cuando consiguen tocar la sensibilidad del observador que las contempla, encontrar los caminos hacia su corazón y su cerebro. La idea de que el Universo es una multitud de esferas minúsculas circulando como motas de polvo en un vacío oscuro e ilimitado, podría dejarnos fríos e indiferentes, si no acomplejados y deprimidos, si no fuera porque nosotros identificamos este esquema hipotético con el esplendor visible, la intensidad conmovedora del desconcertante número de estrellas que están ahí, precisamente, para hacer posible nuestra presencia aquí y, eso amigos míos, nos hace ser importantes, dado que demuestra algo irrefutable, formamos parte de toda esta grandeza.

Bueno, no es por nada pero, ¿quién me puede decir que una imagen como la que arriba podemos contemplar, no es tan hermosa como la más brillante de las estrellas del cielo? Incluso diría que más, ya que se trata del producto o esencia del marterial que allí se fabricó y que ha podido llegar a su más alto nivel de belleza que, aemás, tiene consciencia de Ser y genera pensamientos y, ¡sentimientos!

Yo, si tengo que deciros la verdad, no me considero nada insignificante, soy consciente de que formo parte del Universo, como todos ustedes, ni más ni menos, somos una parte de la Naturaleza y, como tales productos de algo tan grande, debemos estar orgullosos y, sobre todo procurar, conocer bien qué es lo que realmente hacemos aquí, para qué se nos ha traído y, para ello amigos, el único camino que conozco es, llegar a conocer a fondo la Naturaleza y procurar desvelar sus secretos, ella nos dirá todo cuanto queramos saber.

emilio silvera

Jul

3

¡Las Galaxias! ¡La Entropía! ¡El Universo! ¡La Vida!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Comments (0)

Comments (0)

La Vía Láctea (como otras galaxias espirales) es una zona de reducción de entropía…, así se deduce de varios estudios realizados y se puede argumentar que, las galaxias deben ser consideradas, por su dinámica muy especial, como sistemas vivos. En planteamiento más prudente se señala que el test de Lovelock constituye lo que se llama una condición “necesaria, pero no suficiente” para la existencia de vida. Si un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico -si no supera el test de Lovelock-, podemos tener la seguridad de que está muerto. Si está vivo, debe producir una reducción de la entropía y superar dicho test.

Pero un sistema podría producir emtropía negativa sin estar vivo, como en el caso de contracción por efecto de la gravedad que hemos comentado a lo largo de estos trabajos. Desde este punto de vista, no hay frontera claramente definida entre los objetos vivos y la materia “inerte”. Yo, por mi parte creo que, la materia nunca es inerte y, en cada momento, simplemente ocupa la fase que le ha tocado representar en ese punto del espacio y del tiempo.

James y Sandy Lovelock ¿Qué haríamos sin ellas?

El mero hecho de que la frontera entre la vida y la ausencia de vida sea difuso, y que el lugar en el que haya que trazar la línea sea un tema de discusión, es, sin embargo, un descubrimiento importante. Contribuye a dejar claro que en relación con la vida no hay nada insólito en el contexto del modo en que funciona el Universo.

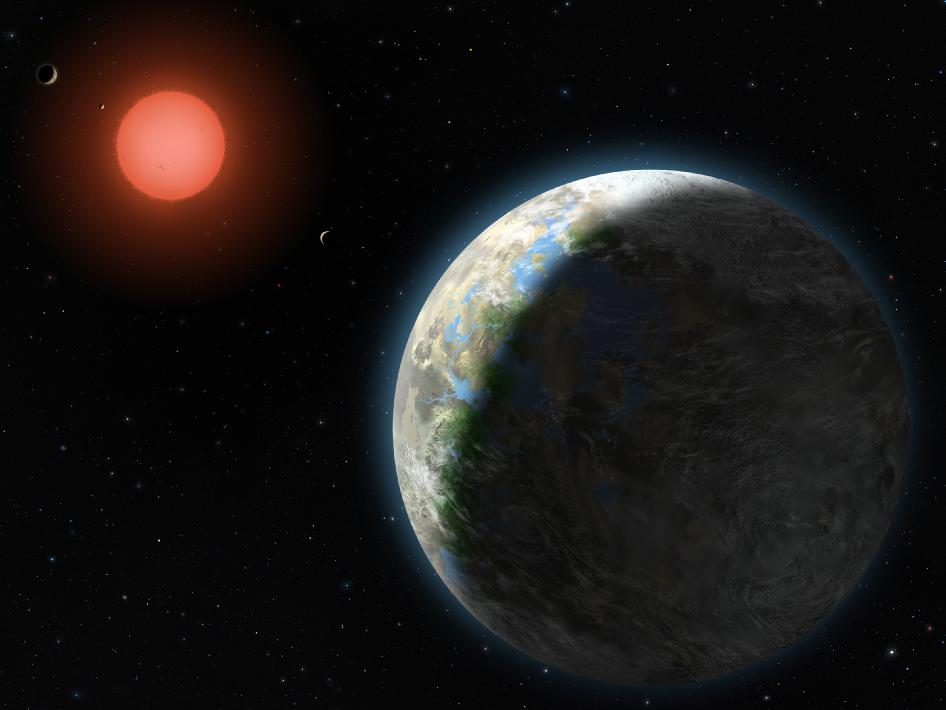

Como ya hemos visto en las explicaciones de otros trabajos expuestos aquí, es natural que los sistemas simples se organicen en redes al borde del caos y, una vez que lo hacen, es natural que la vida surja allí donde hay “una pequeña charca caliente” que sea adecuada para ello. Esto es parte de un proceso más o menos continuo, sin que haya un salto repentino en el que comience la vida. Desde ese punto de vista, lo más importante que la ciencia podría lograr sería el descubrimiento de, al menos, otro planeta en el que haya surgido la vida.

Gracias a la teoría de Lovelock sobre la naturaleza de la vida estamos a punto de poder conseguirlo, y es posible que antes de los próximos 50 años se lance al espacio un telescopio capaz de encontrar planetas con sistemas como el de Gaia, nuestra Tierra.

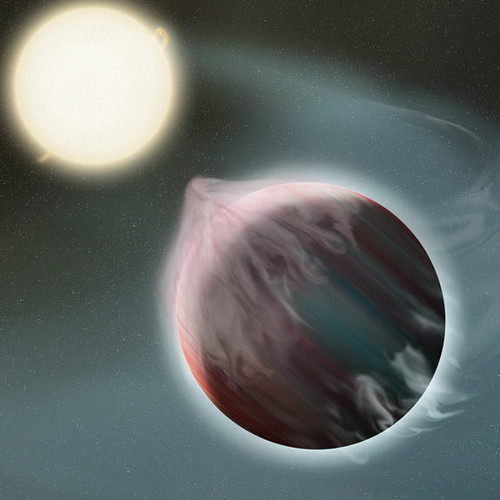

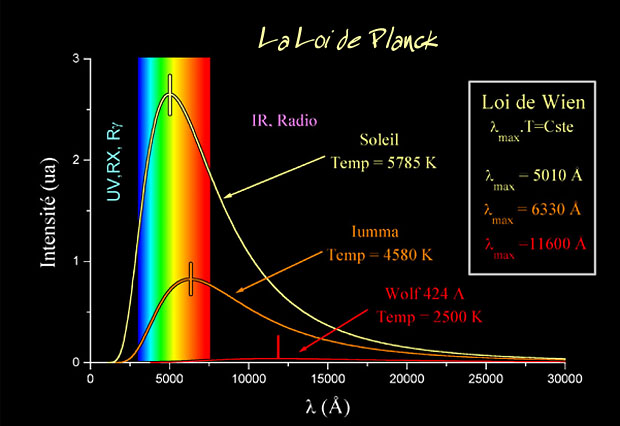

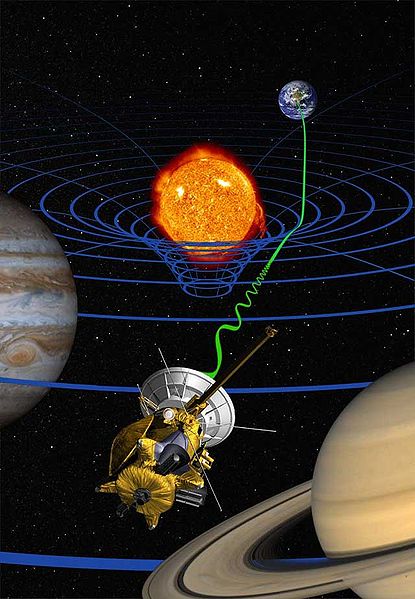

Hay dos etapas del descubrimiento de estas otras Gaias. En primer lugar debemos ser capaces de detectar otros planetas del tamaño de la Tierra que describan órbitas alrededor de otras estrellas; luego tenemos que analizar la atmósfera de esos planetas para buscar pruebas de que los procesos de reducción de la entropía están en marcha. Los primeros planetas “extrasolares” se detectaron utilizando técnicas Doppler, que ponían de manifiesto unos cambios pequeñísimos en el movimiento de las estrellas alrededor de las cuales orbitaban dichos planetas. Este efecto, que lleva el nombre del físico del siglo XIX Christian Doppler, modifica la posición de las líneas en el espectro de la luz de un objeto, desplazándolas en una cantidad que depende de lo rápido que el objeto se mueva con respecto al observador.

Zonas habitables, los astrónomos han ignorado las enanas blancas en su búsqueda de exoplanetas. Esto puede haber sido un error, de acuerdo con un nuevo estudio de zonas habitables en enanas blancas. Aunque los agujeros negrosy las estrellas de neutrones captan toda la atención como destinos finales de las estrellas, la mayor parte nunca llegarán a ese extremo. Aproximadamente el 97 por ciento de las estrellas de nuestra galaxia no son lo bastante masivas para acabar en ninguna de esas dos opciones.

En lugar de eso, los astrónomos creen que terminarán sus vidas como enanas blancas, densos y calientes trozos de materia inerte en los que las reacciones nucleares terminaron hace mucho. Estas estrellas tienen aproximadamente el tamaño de la Tierra y se mantienen en contra del colapso gravitatorio mediante el Principio de Exclusión de Pauli, el cual evita que los electrones ocupen el mismo estado al mismo tiempo (son fermiones). Pero, a todo esto, hay que pensar en el tirón gravitatoria que una de estas estrellas podría incidir sobre cualquier planeta.

Para hacernos una idea de lo que es este tipo de observaciones, pensemos que el tirón gravitatorio que Júpiter ejerce sobre el Sol y produce en éste un cambio de velocidad de unos 12,5 metros por segundo, y lo desplaza (con respecto al centro de masa del Sisterma solar) a una distancia de 800.000 kilómetros, más de la mitad del diámetro de este astro, cuando el Sol y Júpiter orbitan en torno a sus recíprocos centros de masa. La velocidad de este movimiento es comparable a la de un corredor olímpico de 100 metros lisos y, para un observador situado fuera del Sistema solar, esto, por el efecto Doppler, produce un pequeñísimo desplazamiento de vaivén en la posición exacta de las líneas del espectro de luz emitida por el Sol.

Se trata del tipo de desplazamiento que se ha detectado en la luz a partir de los datos de algunas estrellas de nuestro entorno, y demuestra que en torno a ellas orbitan cuerpos celestes similares a Júpiter. Como ilustración diremos que la Tïerra induce en el Sol, mientras orbita alrededor de él, un cambio de velocidad de tan sólo 1 metro por segundo (la velocidad de un agradable paseo), y desplaza al Sol unicamente 450 kilómetros, con respecto al centro de masa del Sistema solar. No se dispone aún de la tecnología necesaria para medir un efecto tan pequeño a distancias tales como las de nuestras estrellas, y, pensemos que, la más cercana (Alfa Centauri), está situada a 4,3 a.l. de la Tierra, esta es la razón por la cual no se han detectado aún planetas similares a la Tierra.

Sistema Alpha Centauri

Hay otras técnicas que podrían servir para identificar planetas más pequeños. Si el planeta pasa directamente por delante de su estrella (una ocultación o un tránsito), se produce un empalidecimiento regular de la luz procedente de dicha estrella. Según las estadísticas, dado que las órbitas de los planetas extrasolares podrían estar inclinadas en cualquier dirección con respecto a nuestra posición, sólo el 1 por ciento de estos planetas estará en órbitas tales que podríamos ver ocultaciones y, en cualquier caso, cada tránsito dura sólo unas pocas horas (una vez al año para un planeta que tenga una órbita como la de la Tierra; una vez cada once años para uno cuya órbita sea como la de Júpiter.

Cuando los humanos miramos al espacio y pensamos en sus increíbles distancias, es inevitable imaginar que sería posible encontrar algún sitio como nuestra casa. No sería lógico creer que sólo en la Tierra se han dado las condiciones para la vida. En nuestra misma Galaxia, planetas como la Tierra los hay a miles o cientos de miles.

Existen, sin embargo, proyectos que mediante el sistema de lanzar satélites al espacio que controlaran el movimiento (cada uno de ellos) de un gran número de estrellas con el fin de buscar esas ocultaciones. Si se estudian 100.000 estrellas, y 1.000 de ellas muestran tránsitos, la estadística resultyante implicaría que prácticamente

toda estrella similar al Sol está acompañada por planetas. Sin embargo, aunque todas las búsquerdas de este tipo son de un valor inestimable, la técnica Doppler es la que, de momento, se puede aplicar de manera más general a la búsqueda de planetas similares a la Tierra. De cualquier manera, independientemente de los planetas de este tipo que se descubran, lo que está claro es que, de momento, carecemos de la tecnología necesaria para dicha búsqueda.

La mejor perspectiva que tenemos en el momento inmediato, es la que nos ofrece el satélite de la NASA llamado SIM (Space Interforometry Mission) que mediante la técnica de interferometría (combinar los datos de varios telescopios pequeños para imitar la capacidad de observación de un telescopio mucho mayor) ver y medir la posición de las estrellas con la exactitud necesaria para descubrir las oscilaciones que delaten la presencvia de planetas como la Tierra que describen orbitas alrededor de cualquiera de las 200 estrellas más cercanas al Sol, así como por cualquiera de los planetas similares a Júpiter hasta una distancia del Sol que podría llegar hasta los 3.000 años luz.

La Agencia Espacial Europea lanzó con éxito un satélite cuyo nombre es GAIA y que tiene como misión principal, no precisamente buscar otras Gaias, sino trazar un mapa con las posiciones de los mil millones de objetos celestes más brillantes. Dado que GAIA tendrá que observar tantas estrellas, no mirará cada una muchas veces ni durante mucho tiempo, por lo que no podría detectar las oscilaciones ocasionadas por planetas similares a la Tierra; pero si podría detectar planetas del tamaño de Júpiter y, si estos planetas son tan abundantes como parece indicar los datos obtenidos hasta ahora, no es descabellado pensar que, puedan estar acompañados, como en nuestro propio Sistema solar, por otros planetas más pequeños.

En las grandes alturas naturales están situados los telescopios terrestres

Dentro de los próximos 10 años, deberíamos tener localizados decenas de miles de sistemas planetarios extrasolares en las zonas de la Vía Láctea próxima a nosotros. Sin embargo, seguiría tratándose de observaciones indirectas y, para captar los espectros de algunos de esos planetas, se necesita dar un salto más en nuestra actual tecnológía que, como he dicho, resulta indificiente para realizar ciertas investigaciones que requieren y exigen mucha más precisión.

Los nuevos proyectos y las nuevas generaciones de sofisticados aparatos de alta precisión y de IA avanzada, nos traerán, en los próximos 50 años, muchas alegrías y sorpresas que ahora, ni podemos imaginar.

Cambiemos de tema: ¿Qué es una partícula virtual?

En primer lugar un diagrama de Feynmann. No pocas veces hemos dicho que, en una partícula virtual las relaciones que normalmente existen entre las magnitudes físicas de cualquier partícula no tienen por qué cumplirse. En particular, nos interesan dos magnitudes, que seguro que conocéis de sobras: energía y momento.

Por partícula-antipartícula que aparece de la “nada” y luego se aniquila rápidamente sin liberar energía. Las partículas virtuales pueblan la totalidad del espacio en enormes cantidades, aunque no pueden ser observadas directamente.

En estos procesos no se viola el principio de conservación de la masa y la energía siempre que las partículas virtuales aparezcan y desaparezcan lo suficientemente rápido como para que el cambio de masa o energía no pueda ser detectado. No obstante, si los miembros de una partícula virtual se alejan demasiado como para volverse a juntar, pueden convertirse en partículas reales, según ocurre en la radiación Hawking de un agujero negro; la energía requerida para hacer a las partículas reales es extraída del agujero negro.

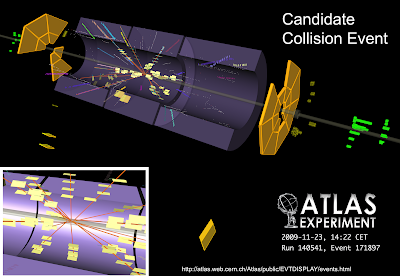

En el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) a las 14:22 del dia 23 de Noviembre del 2009, el detector ATLAS registro la primera colision de protones en el LHC, seguido del detector CMS, y mas tarde los detectores ALICE y LHCb. Estas primeras colisiones solo son para probar la sincronizacion de las colisiones de haces de protones con cada uno de los detectores, lo cual resultó con éxito en cada uno de los experimentos y, marca un avance muy alentador hacia la tan esperada etapa (pasada en parte) de toma de datos donde se pueda buscar la partícula dadora de masas a las demás partículas, Super Simetria, Dimensiones Extras, y tantas otras cosas mas que surgen de la inmensa imaginación del intelecto humano.

Es sin duda un momento para recordar, especialmente para aquellos que han invertido parte de su vida en un proyecto tan grande e importante como este con la esperanza de alcanzar el conocimiento sobre la materia, la Naturaleza y el Universo mismo que, nunca pudimos soñar.

Pero, continuémos con la virtualidad de las partículas. La vida media de una partícula virtual aumenta a medida que disminuye la masa o energía involucrada. Así pues, un electrón y un positrón pueden existir durante unos 4×10-21 s, aunque un par de fotones de radio con longitud de onda de 300.000 km pueden vivir hasta un segundo.

En realidad, lo que llamamos espacio vacío, está rebosante de partículas virtuales que bullen en esa “nada” para surgir y desaparecer continuamente en millonésimas de segundo. ¡los misterios del Universo!

En la teoría del Big Bang, fugaz periodo de tiempo entre el propio Big Bang y el llamado Tiempo de Planck, cuando el Universo tenía 10-43 segundo de edad y la temperatura era de 1034 k.

Durante este periodo, se piensa que los efectos de la Gravitación cuántica fueron dominantes. La comprensión teórica de esta fase es virtualmente inexistente.

Plasma.

El plasma forma las estrellas y otros objetos estelares que podemos ver, es la mayor concentración de materia del univeros visible. Según algunos el cuarto estado de la materia que consiste en electrones y otras partículas subatómicas sin ninguna estructura de un orden superior a la de los núcleos atómicos.

Se trata de un Gas altamente ionizado en el que el número de electrones libres es aproximadamente igual al número de iones positivos. Como dije antes, a veces descrito como el cuarto estado de la materia, las plasmas aparecen en el espacio interestelar, en las atmósferas de las estrellas (incluyendo el Sol), en tubos de descarga y en reactores nucleares experimentales.

El plasma está bien presente en todos los remanentes de supernovas

Debido a que las partículas en un plasma están cargadas, su comportamiento difiere en algunos aspectos a un gas. Los plasmas pueden ser creados en un laboratorio calentando un gas a baja presión hasta que la energía cinética media de las partículas del gas sea comparable al potencial de ionización de los átomos o moléculas de gas. A muy altas temperaturas, del orden de 50.000 K en adelante, las colisiones entre las partículas del gas causan una ionización en cascada de este. Sin embargo, en algunos casos, como en lámparas fluorescentes, la temperatura permanece muy baja al estar las partículas del plasmacontinuamente colisionando con las paredes del recipiente, causando enfriamiento y recombinación. En esos casos la ionización es solo parcial y requiere un mayor aporte de energía.

En los reactores termonucleares, es posible mantener una enorme temperatura del plasma confinándolo lejos de las paredes del contenedor usando campos electromagnéticos.

El estudio de los plasmas se conoce como física de plasmas y, en el futuro, dará muy buenos beneficios utilizando en nuevas tecnologías como la nanotecnología que se nos viene encima y será el asombro del mundo.

Pluralidad de mundos.

Muchos mundos, como la Tierra, estarán situados en la zona habitable de sus estrellas y, el agua líquida, correra por los riachuelos y océanos. Si eso es así (que lo será), muchos mundos estarán habitados y, algún día lejano en el futuro, podremos saber de ellos con precisión antes de que se produzca el contacto.

Desde tiempos inmemoriales, grandes pensadores de los siglos pasados, dejaron constancia de sus pensamientos y creencia de que, allá arriba, en los cielos, otras estrellas contenían mundos con diversidad de vida, como en el planeta Tierra. Tales ideas, han acompañado al hombre que, no en pocas oportunidades, fueron tachados de locos.

Hoy, con los conocimientos que poseemos, lo que sería una locura es precisamente pensar lo contrario. ¡que estamos solos!

La Vía Lactea (una sola Galaxia de los cientos de miles de millones que pueblan el Universo), tiene más de 100.000 millones de estrellas. Miles de millones de Sistemas Solares. Cientos de miles de millones de planetas. Muchos miles y miles de estrellas como el Sol de tamaño mediano, amarillas de tipo G.

¿Cómo podemos pensar que solo el planeta Tierra alberga vida?

Protogalaxia.

Galaxia en proceso de formación. A pesar de la enorme técnica y sofisticación de los aparatos con que contamos para la observación del cosmos, no se ha podido encontrar ninguna protogalaxia cercana, lo cual indica que todas o la mayoría de las galaxias se formaron hace mucho tiempo. Por otra parte, los cientificos pensaban que no existía nada mas pequeño que un protón. En 1968 se escubrieron nuevas particulas dentro del protón, las cuales fueron llamadas quarks. Existen tres quarks dentro de cada protón, estos quarks se mantienen unidos entre sí mediante otras partículas llamadas gluones.

Protón.

Partícula masiva del Grupo o familia de los Hadrones que se clasifica como Barión. Esta hecho por dos quarks up y un quark down y es, consecuentemente una partícula masiva con 938,3 MeV, algo menos que la del neutron. Su carga es positiva y su lugar está en el núcleo de los átomos, por lo que se les llama de manera genérica con los neutrones con la denominación de nucleones.

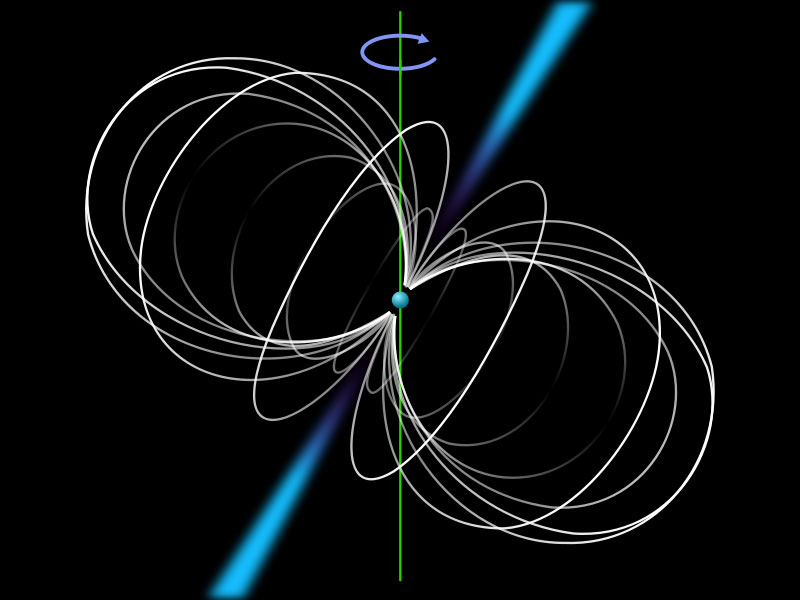

Este diagrama esquemático de un púlsar ilustra las líneas de campo magnético en blanco, el eje de rotación en verde y los dos chorros polares de radiación en azul. Un Pulsar es… Una fuente de radio desde la que se recibe un tren de pulsos altamente regular. Ha sido catalogado más de 600 púlsaresdesde que se descubriera el primero en 1.976. Los púlsares son estrellas de neutrones en rápida rotación, con un diámetro de 20-30 km. Las estrellas se hallan altamente magnetizadas (alrededor de 108 teslas), con el eje magnético inclinado con respecto, al eje de rotación. La emisión de radio se cree que surge por la aceleración de partículas cargadas por encima de los polos magnéticos. A medida que rota la estrella, un haz de ondas de radio barre la Tierra, siendo entonces observado el pulso, de forma similar a un faro.

Los periodos de los pulsos son típicamente de 1 s., pero varían desde los 1’56 ms (púlsares de milisegundo) hasta los cuatro con tres s. Estos periodos rotacionales van decreciendo a medida que la estrella pierde energía rotacional, aunque unos pocos púlsares jóvenes son propensos a súbitas perturbaciones conocidas como ráfagas.

Las medidas precisas de tiempos en los púlsares han revelado la existencia de púlsares binarios, y un púlsar, PSR 1257+12, se ha demostrado que está acompañado de objetos de masa planetaria. Han sido detectado objetos ópticos (destellos) procedentes de unos pocos púlsares, notablemente los púlsares del Cangrejo y Vela.

Se crean en explosiones de supernovas de estrellas supergigantes y otros a partir de enanas blancas, se piensa que puedan existir cien mil en la Vía Láctea.

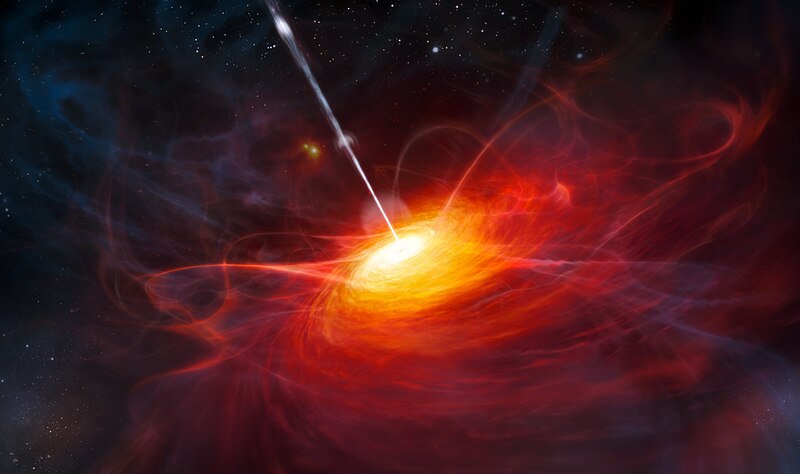

Quasars

Objeto con un alto desplazamiento al rojo y con apariencia de estrella, aunque es probablemente el núcleo activo muy luminoso de una galaxia muy distante. El nombre es una contracción del ingles quasi stellar, debido a su apariencia estelar. Los primeros quasars descubiertos eran intensos fuentes de radio. Debido a las grandes distancias indicadas por el desplazamiento al rojo del núcleo debe ser hasta 100 veces más brillante que la totalidad de una galaxia normal. Además algunos quasars varían en brillo en una escala de tiempo de semanas, indicando que esta inmensa cantidad de energía se origina en un volumen de unas pocas semanas-luz de longitud. La fuente puede, por tanto, ser un disco de acreción alrededor de un agujero negro de 107 o 108 masas solares.

Imagen de 3C273 recogida por el telescopio Hubble

El primer quasar en ser identificado como tal en 1.963 fue la radiofuente 3c 273 con un desplazamiento al rojo de 0,158, siendo todavía el quasar más brillante, óptimamente hablando, observado desde la Tierra, con magnitud 13. Miles de quasar han sido descubiertos desde entonces. Algunos tienen desplazamiento al rojo tan grandes como 4,9, implicando que lo vemos tal como eran cuando el Universo tenía sólo una décima parte de la edad actual.

En esta brevísima reseña no puede dejarse constancia de todo lo que se sabe sobre quasars, sin embargo, dejamos los rasgos más sobresalientes para que el lector obtenga un conocimiento básico de estos objetos estelares. Para finalizar la reseña diré que, algunas galaxias aparentemente normales pueden contener remanentes de actividad quasar en sus núcleos, y algunas galaxias Seyfert y galaxias Markarian tienen núcleos que son intrínsecamente tan brillantes como algunos quasars. Existen algunas evidencias de que los quasars aparecen en los núcleos de los espirales, y es esa interacción con una galaxia vecina la que proporciona gas o estrellas al núcleo formado por un agujero negro masivo, alimentando así la emisión del quasar. Salvo mejor parecer.

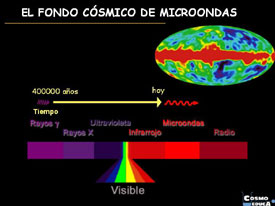

Antes, hemos comentado por alguna parte que, se trata de emisión radio de microondas proveniente de todas las direcciones (isotrópica) y que corresponde a una curva de cuerpo negro. Estas propiedades coinciden con las predichas por la teoría del Big Bang, como habiendo sido generada por fotonesliberados del Big Bang cuando el Universo tenía menos de un millón de años (Universo bebé) de antigüedad.

La teoría del Big Bang también supone la existencia de radiaciones de fondo de neutrinos y gravitatoria, aunque aun no tenemos los medios para detectarlas. Sin embargo, los indicios nos confirman que la teoría puede llevar todas las papeletas para que le toque el premio.

Últimamente se ha detectado que la radiación cósmica de fondo no está repartida por igual por todo el Universo, sino que, al contrario de lo que se podía esperar, su reparto es anisotrópico, el reparto está relacionado con la clase de materia que produjo tal radiación, su densidad. ¡Ya veremos!

De todas lasm maneras, ¿No es una maravilla todo el Universo? El que nosotros, estemos aquí para contarlo así lo testifica.

emilio silvera.

Jun

6

¿Que dónde estamos? ¡En un Universo dinámico!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Comments (0)

Comments (0)

El Universo y la Vida

Estamos inmersos en una inconmensurable grandeza de variedad y coloridos escenarios en los que están presentes las fuerzas fundamentales del universo y las constantes que hacen posible que, formas de vida de cualquier índole que podamos imaginar, estarán pululando en sus ecosistemas y habitats, sin que nada pueda evitarlo, si lo pensamos bien, amigos míos, parece como si el universo hubiera sabido que nosotros, teníamos que venir.

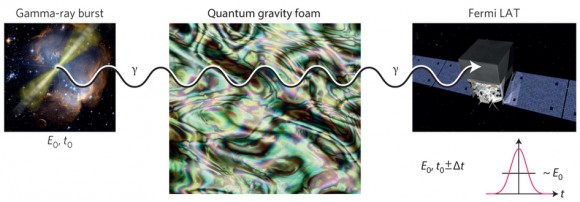

John Wheeler propuso que el espacio-tiempo en la escala de Planck es una espuma cuántica. Una teoría cuántica de la gravedad que describa esta espuma cuántica debería violar la simetría de Lorentz de la teoría de la relatividad. Para explorar esta espuma cuántica, Giovanni Amelino-Camelia y varios colegas propusieron en 1998 estudiar la relación energía-momento para un foton que haya recorrido distancias muy grandes, es decir, estudiar si la velocidad de un foton en el vacío depende de su energía (no es constante).

Todos los objetos del Universo son el resulta de fuerzas antagónicas que, al ser iguales, se equilibran y consiguen la estabilidad. Las estrellas son el mejor ejemplo: La Gravedad trata de comprimir a la estrella que, mediante la fusión tiende a expandirse y, la lucha de esas dos fuerzas iguales en potencia crea la estabilidad. Con los átomos ocurre lo mismo,la carga positiva de los protones es igualada por la negativa de los electrones.

Hemos sabido llegar a los dos extremos desde lo pequeño a lo grande

Hemos podido llegar a unas alturas en el mundo de la exploración científica que, nos posibilita reconocer los impactos de los cambios que se producen con el devenir del tiempo en la Naturaleza y, hemos llegado a comprender que, el Universo, es dinámico. Hacia finales del siglo XIX se había llegado a saber que hubo un tiempo en que la Tierra y nuestro Sistema solar no existían; que la especie humana debía haber cambiado en apariencia y en el promedio de su capacidad mental a lo largo de enormes períodos de tiempo; y que en cierto sentido, amplio y general, el Universo debería estar degradándose, haciéndose un lugar hospitalario y ordenado. Durante el siglo XX hemos podido ampliar esa imagen de un Universo cambiante.

Delante de nuestros propios ojos podemos contemplar cambia, por ejemplo, el clima y la topografía de nuestro propio planeta y de todas las especies que en él están presentes en sus distintas formas de vida que, como muestra cercana de lo que ocurre en cualquier otro lugar del Universo, nos sirve de Laboratorio para la observación de la dinámica universal.

Hemos descubierto que todo el Universo de estrellas y galaxias está en un continuo estado de cambio dinámico, en el que grandes cúmulos de galaxias se alejan de otros hacia un futuro que será distinto del presente. Hemos empezado a darnos cuenta de que vivímos en un “Tiempo” prestado. Los sucesos astronómicos catastróficos son comunes; los mundos colisionan. El planeta Tierra ha sufrido en el pasado impactos de cometas y asteroides. Un día se acabará nuestra suerte; el escudo que tan fortuitamente nos proporciona el enorme planeta Júpiter (leer la noticia de más abajo), que guarda los confines exteriores de nuestro Sistema solar, no será capaz de salvarnos.

Todos sabemos de las inmensas consecuencias que el impacto de un gran objeto sobre la Tierra tendría. Los cráteres que jalonan la superficie terrestre por todo el planeta nos hablan de lo que pasó en el pasado y, eso, amigos míos, no tenemos muchas soluciones. Claro que todo es cuestión de tiempo y, al final, hasta nuestro Sol morirá para convertirse, primero en una gigante roja que sobrepasará Mercurio y Venus y se quedará muy cerca de nuestro planeta, para entonces, las temperaturas subirán y los océanos se evaporarán, la vida, tal como la conocemos, ya no estará en este vergel que, durante miles de años, nos ha dado cobijo a nosotros y a otros muchos seres.

Sí, las consecuencias del Cáos son impredecibles. Nosotros hemos reconocido los secretos simples del cáos y la impredecibilidad que asedian a tantas partes que rodean a nuestro mundo. Sí, es cierto que entendemos que nuestro clima es cambiante pero, no podemos predecir esos cambios. Hemos apreciado las similitudes entre complejidades como ésta y las que emergen de los sistemas de interacción humana -sociedades, economías, ecosistemas…- y, , del interior de la propia mente humana.

Todas esas complejidades tratan de convencernos de que el mundo es como una montaña rusa desbocada, rodando y dando bandazos; que todo lo que una vez hemos tenido por cierto podría ser derrocado cualquier día, sin que nosotros, pobres mortales, podamos evitarlo y, algunos, incluso ven semejante perspectiva como una razón sospechar de la ciencia, como si produjera un efecto corrosivo sobre los fundamentos de la Naturaleza humana y de la certeza, como si las construcciones del Universo físico y el vasto esquema de sus leyes debiera haberse establecido pensando en nuestra fragilidad psicológica.

La ilusión de realidad la hemos experimentado todos en los sueños. Sin embargo, también estando despiertos estamos “viendo” una “realidad” que no existe, sólo está en nuestras mentes.

Pero hay un sentido en el que todo cambio e impredecibilidad es una ilusión. No constituye toda la historia sobre la Naturaleza del Universo. Hay tanto un lado conservador como un lado progresista en la estructura profunda de la realidad. A pesar del cambio incesante y la dinámica del mundo visible, existen aspectos de la fábrica del Universo que son misteriosos en su inquebrantable constancia. Son estas misteriosas cosas invariables las que hacen de nuestro Universo el que es y lo distinguen de otros mundos que pudiéramos imaginar.

Lo mismo que existen los hilos invisibles que mantiene unidas a las galaxias, de la misma manera, hay un hilo dorado que teje una continuidad a través de la Naturaleza. Nos llevan a esperar que ciertas cosas sean iguales en otros lugares del espacio además de la Tierra; que fueron y serán las mismas en otros tiempos además de hoy; que algunos casos, ni la historia ni la geografía importan y, son como leyes inamovibles, no hechas por el hombre que, según hemos podido llegar a saber, están por encima de todas esas cuestiones terrenales en las que el hombre ha intervenido de una u otra manera. De hecho, quizá sin uns substrato semejante de realidades invariables no podría haber corrientes superficiales de cambio ni ninguna complejidad de materia y mente.

Los secretos más ocultos del Universo están codificados en unos valores numéricos, aparentemente eternos, a los que llamamos “constantes de la naturaleza”. ellas se encuentran algunas tan famosas como la de la gravitación universal, G, la de la velocidad de la luz, c, o la de Planck, h. Pero, ¿son las “constantes de la naturaleza” realmente constantes? ¿Son las mismas en todas partes? ¿Están todas ellas ligadas? ¿Podría haber evolucionado y persistido la vida si fueran ligeramente distintas? Claro que, estos enigmas nos conducen hasta las fronteras más ignoradas de la ciencia, nos desvela las profundas implicaciones que estas constantes tienen para el destino del universo y el lugar de los hombres en él y, aunque conocemos sus valores, sus números, no podemos dar una explicación de por qué resultan ser esos.

Sí, confinados en un hermoso planeta desde el que, mediante el ingenio y la imaginación, tratamos de escapar para saber, lo que existe fuera de nuestro entorno, en regiones remotas del Universo a las que no podemos llegar. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que, algún día…

Y, mientras tanto, nosotros los humanos, una especie que ha logrado la consciencia de SER, estamos aquí confinados en este hermoso planeta que llamamos Tierra y, ella, tratamos de desvelar esos misterios y otros muchos llenos de secretos que en la Naturaleza subyacen para que los podamos desvelar. Parece mentira que en un planeta igneo, incandescente, podemos ver ahora nuestro hermoso planeta que desde hace cuatro mil millones de años acoge la Vida. “Su clima y su topografía varían continuamente, como las especies que viven en él. Y lo que es más espectacular, hemos descubierto que todo el universo de estrellas y galaxias está en un estado de cambio dinámico, en el que grandes cúmulos de galaxias se alejan de otros hacia un futuro que será muy diferente del presente. Ahora sabemos que, vivímos en un tiempo prestado.”

El mundo que nos rodea es así porque está conformado por esas constantes de la Naturaleza que hacen que las coaas sean como las podemos observar. Le dan al universo su carácter distintivo y lo hace singular, distinto a otros que podría nuestra imaginación inventar. Estos números misteriosos, a la vez que dejan al descubierto nuestros conocimientos, también dejan al desnudo nuestra enorme ignorancia sobre el universo que nos acoge. Las medimos con una precisión cada vez mayor y modelamos nuestros patrones fundamentales de masa y tiempo alrededor de su invarianza; no podemos explicar sus valores.

Nunca nadie ha explicado el valor numérico de ninguna de las constantes de la Naturaleza. ¿Recordáis el 137? Ese puro, adimensional, que guarda los secretos del electrón (e), de la luz (c) y del cuanto de acción (h). Hemos descubierto otros nuevos, hemos relacionado los viejos y hemos entendido su papel crucial para hacer que las cosas sean como son, la razón de sus valores sigue siendo un secreto profundamente escondido.

Y, a pesar de todo esto, el Universo, sigue siendo dinámico y cambiante de tal manera que no deja de evolucionar y, estrellas que hoy podemos ver brillando en el cielo, “mañana” habrán desaparecido siempre dando lugar a otros objetos y otras conformaciones pero, ni la masa ni la energía, habrán cambiado en el Universo.

Pero, y nosotros…¿habremos cambiado?, o, quizá como esas estrellas, tampoco estaremos aquí para el Universo alcance esa fase final del frío absoluto en la que nada, ni el tiempo ni el espacio se podrá mover y, si eso llega… ¡dónde estarán los pensamientos de tántos?

emilio silvera

Jun

1

Lo mismo que el Universo, todo es dinámico y cambia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Comments (0)

Comments (0)

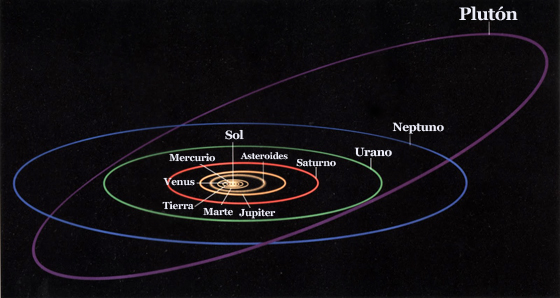

Así las cosas, dentro de algunos miles de millones de años (o quizás antes), la escena que arriba contemplamos será cosa del pasado y, para cuando eso llegue, esperémos que la Humanidad haya sabido evolucionar lo suficiente como para poder haber buscado otros mundos donde instalarse. Pero, ¿qué pasará antes de que eso llegue?

Lo misnmo el que el Universo, todo es dinámico y está sujeto al cambio

También nuestras mentes lo son, y a medida que el tiempo transcurre y observamos y tenemos experiencias, investigamos y experimentamos, llegamos a conclusiones más certeras de lo que las cosas son, de cómo es el mundo y todo lo que le rodea, el Universo en fin que, es todo lo que existe y del que en el pasado teníamos una noción muy vaga y, la mayor parte de las veces, equivocada.

La engañosa sensación de que son las estrellas las que se mueven cuando las miramos

La Tierra siempre nos pareció vasta e inmóvil, a través de dos millones de años en la prehistoria de la Humanidad nos proporcionó el escenario para poder realizar toda experiencia humana, con un cielo que no parecía otra cosa que un decorado lleno de luces que se movían. La Astronomía y la observación del espacio nos ha conducido a darnos cuenta de lo contrario: El Universo es vasto y el mundo de los hombres es pequeño.

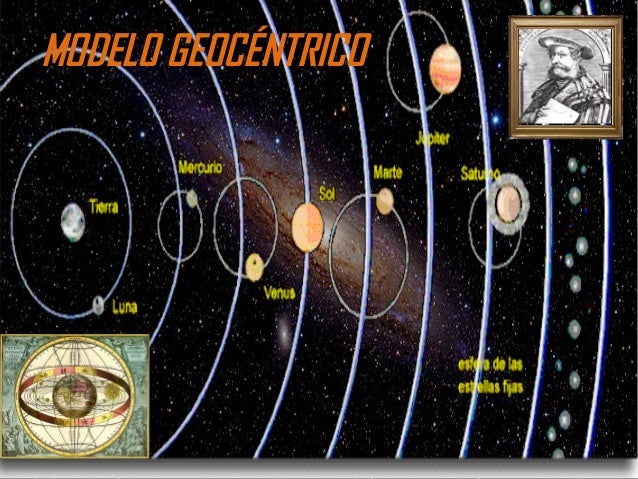

Para cualquiera que siga el movimiento del Sol día tras día, y los movimientos de la Luna y las estrellas noche tras noche, es evidente que la Tierra constituye “el centro del universo” y que los cuerpos celestes giran a su alrededor diariamente, rindiendo homenaje a la morada del hombre. Cada día el Sol atraviesa la bóveda celeste; cada noche, la Luna y las estrellas realizan su ceremoniosa procesión a través de los cielos.

Aún perduran los nombres de algunas constelaciones de aquellos antiguos Astrónomos

En las épocas antiguas, los hombres quedaban maravillados ante este movimiento nocturno de los cuerpos celestes y se preguntaban cuál podía ser su causa. A medida que seguían las estrellas noche tras noche, llegaron a dar un paso más, advirtiendo que sus formas no cambiaban; las estrellas de la Osa Mayor atravesabanm entonces el cielo formando una unidad, un conjunto inamovible y duradero de tal manera que hoy, aún continúa manteniéndose la figura legendaria del pasado. A partir de hechos como éste, los Astrónomos primitivos decidieron que las estrellas debían encontrarse firmemente atadas a una esfera enorme que rodeaba a la Tierra. La esfera daba una vuelta completa a la Tierra cada veinticuatro horas; cuando volvía a aparecer, las estrellas aparecían con ella. En el centro de esa esfera estaba la Tierra, sólida e inmóvil, situada convenientemente en el eje del Universo.

Algunos Astrónomos de la antigüedad en Grecia creyeron que podía ser la Tierra y no el cielo, quien giraba sobre su eje cada veinticuatro horas. Esta situación podía crear un movimiento aparente del cielo. Las estrellas podían estar fijas en el espacio, pero una persona colocada en una Tierra que rotaba sobre sí misma las vería moverse en la dirección contraria a la suya, de la misma manera en que un paisaje parece que se mueve cuando uno se encuentra subido a un carrusel o tiovivo. Y un Astrónomo griego tuvo incluso el “extraño” pensamiento de que, era la Tierra la que se movía alrededor del Sol mientras giraba sobre su propio eje. Hiparco de Samos le llamaban y, desde luego, en aquel tiempo, nadie le prestó atención, tuvo que venir Copérnico, 700 años más tarde, para que todos apoyaran esa idea que, aún entonces, algunos tacharon de locura.

Está claro que hoy, después de pasado el tiempo de saber lo que sabemos ahora, todas aquellas ideas nos parecen naturales y muy adecuadas para los tiempos que vivían y los conocimientos que, con sus escasos medios, podían alcanzar, y, sin embargo, los pensamientos avanzados eran, por lo general, objeto del idículo y el mayor escarnio sino de algo más grave aún.

Aunque ahora sabemos cómo se mueve la Tierra por el Espacio, para la mayoría de la gente de la época primitiva les parecía una estupidez que la masa de la Tierra pudiera girar sobre su eje como una peonza o viajar por el espacio como si de un barco se tratara. Evidentemente, todo aquello que no fuera más rápido que la Tierra quedaría siempre atrás; una flecha que lanzáramos al aire directamente hacia arriba debería caer al suelo muchos kilómetros más allá; rocas y árboles deberían salir volando de una Tierra que girase sobre sí misma, de la misma manera que sale despedido el barro de la llanta de una rueda de vagón en movimiento. Desde el mismo momento que nadie había llegado a comprobar esos efectos, la Tierra debía encontrarse estacionaria, y el Sol, la Luna y las estrellas girarían a su alrededor diariamente. Así quedaba demostrado por toda la experiencia Humana.

Hace 32.000 años, en la era glacial, nuestros antepasados de la Edad de Piedra hacían incisiones en huesos de animales para representar las fases de la Luna. Vivían de la caza y la recolección, por lo que seguían las estrellas y predecían los cambios de estación gracias al cielo. Quizá observaban el Sol y la Luna y los dibujos que formaban las estrellas para conocer las estaciones. Probablemente así era cuando se desarrolló la agricultura y se domesticaron animales, 10.000 años antes de Cristo en Mesopotamia, la tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates que ahora ocupa Irak. El cielo adquirió aún más importancia como medio para determinar la época apropiada para la siembra y la cosecha. Esas primeras civilizaciones mesopotámicas, especialmente los sumerios hacia 4.000 a. C., fueron las que dieron nombre a las más antiguas constelaciones: son las figuras que hoy conocemos como Leo, Tauro y Escorpio. Estas constelaciones señalaban puntos importantes en el recorrido anual del Sol por el cielo y constituían momentos cruciales en el año agrícola. Y, como los cielos condicionaban su forma de vida, los deificaron.

Los antiguos observadores del cielo percibieron también que el Sol y la Luna parecen desplazarse atravesando 12 constelaciones que más tarde recibieron el nombre de zodiaco. Decidieron que en ellas residían los dioses del Sol y la Luna. Además, había otras cinco estrellas que recorrían el zodiaco, y cada una de ellas se consideró la residencia de un dios. Hoy sabemos que se trataba de los planetas. El zodiaco era también el lugar donde ocurrían los eclipses, poco frecuentes y muy temidos en los que la Luna se volvía de un siniestro color cobre, o la luz del Sol se apagaba por un tiempo eterno para los observadores. El cielo nocturno dejó así de ser sólo una herramienta para la agricultura y se convirtió en el hogar de los dioses y un libro ilustrado que contaba historias de importantes figuras a una gente que, a falta de escritura, carecía de otros medios para recordarlos.

Loss antiguos observadores del cielo, al no saber lo que eran, llamaban a los planetas vistos desde la Tierra “estrellas errantes”, ya que, se movían y no mantenían una posición fija o estática.

Así, se pudieron dar cuenta de que había un hecho que no estaba de acuerdo con esa imagen de una Tierra fija rodeada por una esfera de estrellas en rotación. Cinco “estrellas” no se comportaban como estrellas ordinarias; en lugar de mantener posiciones fijas en relación con otras estrellas, vagaban por los cielos, unas veces más cerca de una estrella y, otras, más cerca de otra. Los Astrónomos griegos, asombrados por el hecho de que esos cinco misteriosos objetos fueran diferentes a cualquier otra estrella, les denominaron “Errantes”, o planètès, en griego. Aquí fueron conocidos como planetas.

Hoy día todos sabemos lo que es un planeta que significa un cuerpo esférico de roca y de hierro como la Tierra o Marte, o una gran esfera de hidrógrno como Júpiter o Satuno; pero aquellos astrónomos griegos y otros de su tiempo, que no disponían de telescopios, no tenían ni idea de que aquellos objetos a los que denominaban planetas pudieran ser cuperpos masivos como la Tierra. Para ellos y visto en la distancia, eran sencillamente puntos de luces parecidos a las estrellas y situados lejos, inalcanzables.

Asombrados por el movimiento errátivo de aquellos planetas, los astrónomos primitivos observaban cuidadosamente su posición, año tras año, y después de cierto tiempo, advirtieron que sus movimientos seguían una pauta. Cada planeta o estrella errante, , seguí un camino curvo en el cielo nocturno, que se dirigía primero de Este a Oeste y que, después, regresaba describiendo su curva de Oeste a Este.

Si los planetas se encontraban sujetos a una gran esfera que giraba en los cielos, deberian moverse atravesando el cielo solamente de Este a Oeste, en un recorrido fijo, igual que el resto de las estrellas. Evidentemente, no podían estar fijado a la esfera celestial. Debian estar situados en cualquier otro lugar del espacio. Pero ¿Dónde? ¿Y por qué iban y venían describiendo aquella especie de anillo?

Reflexionando sobre estas preguntas, dos astrónomos griegos llamados Apolonio el uno e Hiparco el otro, tuvieron la ingeniosa idea. Ellos defendían que los planetas estaban atados a la llanta de una rueda que giraba atravesando el cielo. Al girar la rueda por el cielo, el planeta describiría un camino curvo, exactamente como se podía observar en los planetas reales. Y, aunque aquella idea funcionó muy bien al principio… Cuando los astrónomos trataron de realizar la representar de las ruedas que iban rodando por el cielo según los movcimientos observados en los planetas, se encontraron conque era imposible hacer una imagen adecuada a menos que creyesen que las ruedas rodaban sobre otras ruedas. Es decir, un planeta se movía en la llanta de una rueda que, a su vez, se movía en la llanta de otra rueda.

Llegó Ptolomeo, en el s II d. de C. y concluyó que se necesitaba como mínimo cuarenta ruedas situadas sobre otras ruedas para describir los movimientos del Sol, la Luna y los cinco planetas -que por entonces eran conocidos-. Las ruedas rodantes de Ptolomeo parecían funcionar muy bien, pero la gente creía que su modelo celeste era demasiado complicado. Cuando Alfonso X, rey de Castilla y Aragón, oyó hablar del sistema ptolemaico, afirmó:

“Si el Señor me hubiera consultado a mí, le hubiera recomendado algo mucho más sencillo.”

Y John Milton, que hubo de enseñar el sistema ptolemaico como profesor de escuela en el siglo XVII, escribió disgustado acerca de Ptolomeo y de sus seguidores:

“Cómo discurren

Para guardar las apariciencias, cómo disponen la Esfera

Con lo Céntrico y lo Excéntrico garabateando sobre

El Ciclo y el Epiciclo, la Rueda en la Rueda…”

Sin embargo, el cuadro del Universo que poresentaba Ptolomeo era lo mejor que la mente humana, en aquellos tiempos, había podido construir, toda vez que, no se disponía de los datos más precisos que más adelante daría la observación telescópica de los cuerpos celestes -planetas y estrellas- de nuestra vecindad en el primer momento y mucho más lejos más tarde.

Pero no adelantemos acontecimientos y, fue finalmente, alrededor del 1500, cuando un clérico polaco llamado Copérnico, se hizo con una idea de Aristarco de Samos y, vino a plantear el modelo más cercano a la realidad de que era el Sol, y no la Tierra, el que ocupaba el Centro del Sistema solar y los planetas daban vueltas a su alrededor orbitándo al cuerpo mayor.

¿Cómo imaginar una Tierra sin Gravedad?

Así y todo, a pesar de sus críticos, el modelo de Copérnico echó raíces en la mente de los hombres. Se comenzó a respirar un ambiente más fresco en todo aquel farragoso asunto y, desde luego, allí se entregó la llave que dio lugar a que se pudieran abrir otras puertas cerradas, a nuevas ideas y nuevos conceptos que llegaron de la mano de Kepler y Tycho Brahe y muchos otros después.

Ahora, sabiendo lo que sabemos, nos podemos asombrar de que, aquellos Astrónomos del pasado, hubieran podido creer que los planetas podían ser como Joyas pulidas y brillantes, perfectas e inmutables, mientras que la Tierra estaba formada por una sustancia ordinaria, tales como barro y agua y rocas pero, pasó el tiempo y abrieron los ojos para asombrados ver que, todos aquellos objetos maravillosos brillantes del cielo, eran también, como la misma Tierra, de barro, roca y agua esos materiales simples que van cargado de susctancias complejas que traen la vida si la radiación del Sol las calienta.

Ahora, desde la aventura que comenzó Galileo, hemos podido dejar el ámbito localista de Ptolomeo y Copérnico y nos hemos desplazado hasta un ámbito mucho mayor, en el que podemos hablar de big bang, de supercúmulos de galaxias y fusiones. Ahora sabemos cómo nacen, viven y mueren las estrellas y de qué están hechas, sabemos que algunas estrellas son pequeñas enanas rojas, otras medianas y amaravillas y que también, existen estrellas gigantes supermasivas. Hemos llegado a saber que en las estrellas se producen las transiciones de fase de la materia simple en otras formas más complejas, y, sobre todo, hemos podido llegar a descubrir cómo funciona el Universo mediante cuatro fuerzas fundamentales que intervienen en lo que pasa por el todo el Cosmos. De la misma manera, llegamos a descubrir que todo lo grande (galaxias, estrellas y mundos), todo lo que podemos ver, está hecho de pequeños objetos que llamamos partículas y que son algunas elementales y otras complejas pero que, se unen en la manera adecuada para conformar todas las cosas que existen… ¿Incluídos nosotros!

Aunque el tema de hoy es bien conocido por “casi” todos, he pensado que muchos de los jóvenes que por aquí pasan, podrían necesitar tener una idea más amplia de cómo eran antes las cosas y lo que de ellas se pensaba y, de esa manera, me puse a escribir hasta dejar, este sencillo relato de lo que fue y hasta donde hemos podido llegar.

emilio silvera

Abr

15

Espacio-tiempo curvo y los secretos del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Clasificado en El Universo dinámico ~

Comments (0)

Comments (0)

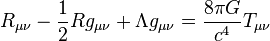

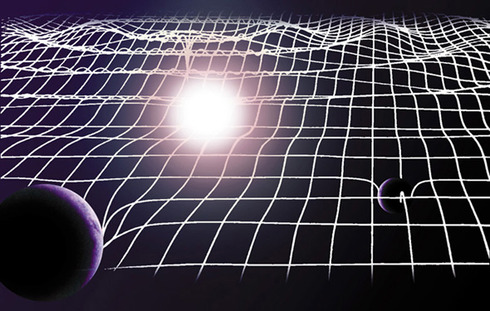

La densidad de energía-momentun en la teoría de la relatividad se representa por cuadritensor energía-impulso. La relación entre la presencia de materia y la curvatura debida a dicha materia viene dada por la ecuación de campo de Einstein. En física las ecuaciones del campo de Einstein, ecuaciones de Einstein o ecuaciones de Einstein-Hilbert, son un conjunto de 10 ecuaciones de la teoría de la relatividad general postulada por A. Einstein que describen la Interacción fundamental de la Gravitación como resultado de que el espacio-tiempo está siendo curvado por la materia y la energía que determinan la geometría del Espacio.

Los vientos estelares emitidos por las estrellas jóvenes, distorsionan el material presente en las Nebulosas, y, de la maisma manera, en presencia de masa se distosiona el esapcio-tiempo que se curva en función de la masa allí presente. No es el mismo espacio aquel en el que se encuentra una gran galaxia que, ese otro en el que sólo está presente un pequeño mundo. Sin embargo, tanto en uno como en el otro caso, la gravedad que emite el objeto de materia de que se trate, incide en el espacio circundante y en los objetos vecinos.

La teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo es una extensión de la teoría cuántica de campos estándar en la que se contempla la posibilidad de que el espacio-tiempo por el cual se propaga el campo no sea necesariamente plano (descrito por la métrica de Minkouski). Una predicción genérica de esta teoría es que pueden generarse partículas debido a campos gravitacionales dependientes del tiempo, o a la presencia de horizontes.

La teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo puede considerarse como una primera aproximación de gravedad cuántica. El paso siguiente consiste en una gravedad semiclásica, en la que se tendrían en cuenta las correcciones cuánticas, debidas a la presencia de materia, sobre el espacio-tiempo.

En un espacio euclideo convencional un objeto físico finito está contenido dentro de un ortoedro mínimo, cuyas dimensiones se llaman ancho, largo y profundida o altura. El espacio físico a nuestro alrededor es tridimensional a simple vista. Sin embargo, cuando se consideran fenómenos físicos la gravedad, la teoría de la relatividad nos lleva a que el universo es un ente tetra-dimensional que incluye tanto dimensiones espaciales como el tiempo como otra dimensión. Diferentes observadores percibirán diferentes “secciones espaciales” de este espacio-tiempo por lo que el espacio físico es algo más complejo que un espacio euclídeo tridimiensional.

En las teorías actuales no existe una razón clara para que el de dimensiones espaciales sean tres. Aunque existen ciertas instuiciónes sobre ello: Ehrenfest (aquel gran físico nunca reconocido) señaló que en cuatro o más dimensiones las órbitas planetarias cerradas, por ejemplo, no serían estables (y por ende, parece difícil que en un universo así existiera vida inteligente preguntándose por la tridimensionalidad espacial del universo).

Es cierto que en nuestro mundo tridimensional y mental existen cosas misteriosas. A veces me pregunto que importancia puede tener un nombre. (“¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa, ¿”con cualquier otro nombre tendría el mismo dulce aroma”? (-Shakespeare, Romeo y Julieta-) La rosa da sustento a muchos otros tópicos literarios: se marchita como símbolo de la fugacidad del tiempo y lo efímero de la vida humana; y provoca la prisa de la doncella recogerla mientras pueda. Por otro lado, le advierte de que hay que tener cuidado: no hay rosa sin espinas.

También el mundo de la poesía es un tanto misterioso y dicen, que… “Los poetas hablan consigo mismo y el mundo les oye por casualidad.” Tópicos ascéticos, metafísicos o existenciales: Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, las llamadas preguntas trascendentales, propias de la cosmología, la antropología y la metafísica. Los poetas siempre han buscado un mundo irreal y han idealizado el enaltecido mucho más allá de este mundo.

Como siempre me pasa, me desvío del tema que en este trabajo nos ocupa: El espacio-tiempo.

Estamos inmersos en el espacio-tiempo curvo y tetradimensional de nuestro Universo. Hay que entender que el espacio–tiempo es la descripción en cuatro dimensiones del universo en la que la posición de un objeto se especifica por tres coordenadas en el espacio y una en el tiempo. De acuerdo con la relatividad especial, no existe un tiempo absoluto que pueda ser medido con independencia del observador, de manera que eventos simultáneos para un observador ocurren en instantes diferentes vistos desde otro lugar. El tiempo puede ser medido, por tanto, de manera relativa, como lo son las posiciones en el espacio (Euclides) tridimensional, y esto puede conseguirse mediante el concepto de espacio–tiempo. La trayectoria de un objeto en el espacio–tiempo se denomina por el de línea de universo. La relatividad general nos explica lo que es un espacio–tiempo curvo con las posiciones y movimientos de las partículas de materia.

La introducción por parte de Minkouski de la idea espaciotemporal resultó tan importante es porque permitió a Einstein utilizar la idea de geometría espaciotemporal para formular su teoría de la relatividad general que describe la Gravedad que se genera en presencia de grandes masas y cómo ésta curva el espacio y distorsiona el tiempo. En presencia de grandes masas de materia, tales como planetas, estrellas y galaxias, está presente el fenómeno descrito por Einstein en su teoría de la relatividad general, la curvatura del espacio–tiempo, eso que conocemos como gravedad, una fuerza de atracción que actúa todos los cuerpos y cuya intensidad depende de las masas y de las distancias que los separan; la fuerza gravitacional disminuye con el cuadrado. Hemos llegado a comprender que es la materia, la que determina la geometría del espacio-tiempo.

En la imagen, dos partículas en reposo relativo, en un espacio-tiempo llano y Se representan en este esquema dos partículas que se acercan entre sí siguiendo un movimiento acelerado. La interpretación newtoniana supone que el espacio-tiempo es llano y que lo que provoca la curvatura de las líneas de universo es la fuerza de interacción gravitatoria entre ambas partículas. Por el contrario, la interpretación einsteiniana supone que las líneas de universo de estas partículas son geodésicas (“rectas”), y que es la propia curvatura del espacio tiempo lo que provoca su aproximación progresiva.

El máximo exponente conocido del espacio-tiempo curvo, se podría decir que se da en la formación de los agujeros negros, donde la masa queda comprimida a tal densidad que se conforma en una singularidad, ese objeto de energía y densidad “infinitsas” en el que, el espacio y el tiempo desaparecen de nuestra vista y parece que entran en “otro mund” para nosotros desconocidos.

Los agujeros negros, cuya existencia se dedujo por Schwarzschild en 1.916 a partir de las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, son objetos supermasivos, invisibles a nuestra vista (de ahí su nombre) del que no escapa ni la luz; tal es la fuerza gravitatoria que generan que incluso engullen la materia de sus vecinas, objetos estelares como estrellas que osan traspasar el cinturón de seguridad que llamamos horizonte de sucesos.

Desde siempre hemos tenido la tendencia de querer representar las cosas y a medida que pudimos descubrir conocimientos nuevos, también le dimos a esos nuevos saberes sus símbolos y ecuaciones matemáticas que representaban lo que creíamos saber. Mecánica cuántica, relatividad, átomos, el genóma, agujeros negros, la constante cosmológica, la constante de Planck racionalizada…

Wheeler decía allá por el año 1957, que el punto final de la compresión de la materia -la propia singularidad– debía estar gobernada por la unión, o matrimonio, de las leyes de la mecánica cuántica y las de la distorsión espaciotemporal. Esto debe ser así, puesto que la distorsión espaguetiza el espacio a escalas tan extraordinariamente microscópicas que están profundamente influenciadas por el principio de incertidumbre.

Las leyes unificadas de la distorsión espaciotemporal y la mecánica cuántica se denominan “leyes de la gravedad cuántica”, y han sido un “santo grial” para todos los físicos desde los años cincuenta. A principios de los sesenta los que estudiaban física con Wheeler, pensaban que esas leyes de la gravedad cuántica eran tan difíciles de comprender que nunca las podrían descubrir durante sus vidas. Sin embargo, el tiempo inexorable no deja de transcurrir, mientras que, el Universo y nuestras mentes también, se expanden. De tal manera evolucionan nuestros conocimientos que, poco a poco, vamos pudiendo conquistar saberes que eran profundos secretos escondidos de la Naturaleza y, con la Teoría de cuerdas (aún en desarrollo), parece que por fín, podremos tener una teoría cuántica de la gravedad.

Una cosa sí sabemos: Las singularidades dentro de los agujeros negros no son de mucha utilidad puesto que no podemos contemplarla desde fuera, alejados del horizonte de sucesos que marca la línea infranqueable del irás y no volverás. Si alguna vez alguien pudiera llegar a ver la singularidad, no podría regresar para contarlo. Parece que la única singularidad que podríamos “contemplar” sin llegar a morir sería aquella del Big Bang, es decir, el lugar a partir del cual pudo surgir el universo y, cuando nuestros ingenios tecnológicos lo permitan, serán las ondas gravitacionales las que nos “enseñarán” esa singularidad.

Esta pretende ser la imagen de un extraño objeto masivo, un quásar que sería una evidencia vital del Universo primordial. Es un objeto muy raro que nos ayudará a entender cómo crecieron los agujeros negros súpermasivos unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang (ESO).

Representación artística del aspecto que debió tener 770 millones después del Big bang el quásar más distante descubierto hasta la fecha (Imagen ESO). Estas observaciones del quásar brindan una imagen de nuestro universo tal como era durante su infancia, solo 750 millones de años después de producirse la explosión inicial que creó al universo. El análisis del espectro de la luz del quásar no ha aportado evidencias de elementos pesados en la nube gaseosa circundante, un hallazgo que sugiere que el quásar data de una era cercana al nacimiento de las primeras estrellas del universo.

Basándose en numerosos modelos teóricos, la mayoría de los científicos está de acuerdo sobre la secuencia de sucesos que debió acontecer durante el desarrollo inicial del universo: Hace cerca de 14.000 millones de años, una explosión colosal, ahora conocida como el Big Bang, produjo cantidades inmensas de materia y energía, creando un universo que se expandía con suma rapidez. En los primeros minutos después de la explosión, protones y neutrones colisionaron en reacciones de fusión nuclear, formando así hidrógeno y helio.

Las primeras estrellas del universo eran enormes, pesadas, y muy calientes. Brillaron con furia, vivieron rápido y murieron jóvenes. Pero aquellas primeras estrellas nos …

Finalmente, el universo se enfrió hasta un punto en que la fusión dejó de generar estos elementos básicos, dejando al hidrógeno como el elemento predominante en el universo. En líneas generales, los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, como por ejemplo el carbono y el oxígeno, no se formaron hasta que aparecieron las primeras estrellas. Los astrónomos han intentado identificar el momento en el que nacieron las primeras estrellas, analizando a tal fin la luz de cuerpos muy distantes. (Cuanto más lejos está un objeto en el espacio, más antigua es la imagen que de él recibimos, en luz visible y otras longitudes de onda del espectro electromagnético.) Hasta ahora, los científicos sólo habían podido observar objetos que tienen menos de unos 11.000 millones de años. Todos estos objetos presentan elementos pesados, lo cual sugiere que las estrellas ya eran abundantes, o por lo menos estaban bien establecidas, en ese momento de la historia del universo.

Supernova 1987 A

El Big Bang produjo tres tipos de radiación: electromagnética (fotones), radiación de neutrinos y ondas gravitatorias. Se estima que durante sus primeros 100.000 años de vida, el universo estaba tan caliente y denso que los fotones no podían propagarse; eran creados, dispersados y absorbidos antes de que apenas pudieran recorrer ínfimas distancias. Finalmente, a los cien mil años de edad, el universo se había expandido y enfriado lo suficiente para que los fotones sobrevivieran, y ellos comenzaron su viaje hacia la Tierra que aún no existía. Hoy los podemos ver como un “fondo cósmico de microondas”, que llega de todas las direcciones y llevan gravada en ellos una imagen del universo cuando sólo tenía esa edad de cien mil años.

Se dice que al principio sólo había una sola fuerza, la Gravedad que contenía a las otras tres que más tarde se desgajaron de ella y “caminaron” por sí mismas para hacer de nuestro universo el que ahora conocemos. En Cosmología, la fuerza de gravedad es muy importante, es ella la que mantiene unidos los sistemas planetarios, las estrellas en las galaxias y a las galaxias en los cúmulos. La Gravedad existe a partir de la materia que la genera para curvar el espaciotiempo y dibujar la geometría del universo.

Un agujero negro es lo definitivo en distorsión espaciotemporal, según las ecuaciones de Einstein: está hecho única y exclusivamente a partir de dicha distorsión. Su enorme distorsión está causada por una inmensa cantidad de energía compactada: energía que reside no en la materia, sino en la propia distorsión. La distorsión genera más distorsión sin la ayuda de la materia. es la esencia del agujero negro.

Lo cierto es que los físicos relativistas se han sentido muy frustrados desde que Einstein publicó su Teoría de la relatividad general y se desprendieron de ellas mensajes asombroso como el de la existencia de agujeros negros que predecían sus ecuaciones de campo. Así que, se dirigieron a los astrónomos para que ellos confirmaran o refutaran su existencia mediante la observación del universo profundo. Sin embargo y, a pesar de su enorme esfuerzo, los astrónomos npo han podido obtener medidas cuantitativas de ninguna distorsión espaciotemporal de agujeros negros. Sus grandes triunfos han consistido en varios descubrimientos casi incontrovertibles de la existencia de agujeros negros en el universo, pero han sido incapaces de cartografiar, ni siquiera de forma ruda, esa distorsión espaciotemporal alrededor de los agujeros negros descubiertos. No tenemos la técnica para ello y somos conscientes de lo mucho que nos queda por aprender y descubrir.

Las matemáticas siempre van por delante de esa realidad que incansables buscamos. Ellas nos dicen que en un agujero negro, además de la curvatura y el frenado y ralentización del tiempo, hay un tercewr aspecto en la distorsi´pon espaciotemporal de un agujero negro: un torbellino similar a un enorme tornado de espacio y tiempo que da vueltas y vueltas alrtededor del horizonte del agujero. Así como el torbellino es muy lento lejos del corazón del tornado, también el torbellino. Más cerca del núcleo o del horizonte el torbellino es más rápido y, cuando nos acercamos hacia el centro ese torbellino espaciotemporal es tan rápido e intenso que arrastra a todos los objetos (materia) que ahí se aventuren a estar presentes y, por muy potentes que pudieran ser los motores de una nave espacial… ¡nunca podrían hacerla salir de esa inmensa fuerza que la atraería hacia sí! Su destino sería la singularidad del agujero negro donde la materia comprimida hasta límites inimaginables, no sabemos en qué se habrá podido convertir.

Todos conocemos la teoría de Einstein y lo que nos dice que ocurre cuando grandes masas, como planetas, están presentes: Curvan el espacio que lo circundan en función de la masa. El exponente máximo de dicha curvatura y distorsión temporal es el agujero negro que, comprime la masa hasta hacerla “desaparecer” y el tiempo, en la singularidad formada, deja de existir. En ese punto, la relatividad general deja de ser válida y tenemos que acudir a la mecánica cuántica para seguir comprendiendo lo que allí está pasando.

Einstein no se preocupaba por la existencia de este extraño universo dentro del agujero negro porque la comunicación con él era imposible. Cualquier aparato o sonda enviada al centro de un agujero negro encontraría una curvatura infinita; es decir, el campo gravitatorio sería infinito y, como ya se explica anteriormente, nada puede salir de un agujero negro, con lo cual, el mensaje nunca llegará al exterior. Allí dentro, cualquier objeto material sería literalmente pulverizado, los electrones serían separados de los átomos, e incluso los protones y los neutrones dentro de los propios núcleos serían desgajados. De todas las maneras tenemos que reconocer que este universo especular es matemáticamente necesario para poder ir comprendiendo cómo es, en realidad, nuestro universo.

Con todo esto, nunca hemos dejado de fantasear. Ahí tenemos el famoso puente de Einstein-Rosen que conecta dos universos y que fue considerado un artificio matemático. De todo esto se ha escrito hasta la extenuación:

“Pero la factibilidad de poder trasladarse de un punto a otro del Universo recurriendo a la ayuda de un agujero de gusano es tan sólo el principio de las posibilidades. Otra posibilidad sería la de poder viajar al pasado o de poder viajar al futuro. Con un túnel conectando dos regiones diferentes del espacio-tiempo, conectando el “pasado” con el “futuro”, un habitante del “futuro” podría trasladarse sin problema alguno hacia el “pasado” Einstein—Rosen—Podolsky), para poder estar físicamente presente en dicho pasado con la capacidad de alterar lo que está ocurriendo en el “ahora”. Y un habitante del “pasado” podría trasladarse hacia el “futuro” para conocer a su descendencia mil generaciones después, si la hubo.“

El puente de Einstein-Rosen conecta universos diferentes. Einstein creía que cualquier cohete que entrara en el puente sería aplastado, haciendo así imposible la comunicación Posteriormente, los puentes de Einstein-Rosen se encontraron pronto en otras soluciones de las ecuaciones gravitatorias, tales como la solución de Reisner-Nordstrom que describe un agujero eléctricamente cargado. Sin embargo, el puente de Einstein-Rosen siguió siendo una nota a pie de página curiosa pero olvidada en el saber de la relatividad.

Lo cierto es que algunas veces, tengo la sensación de que aún no hemos llegado a comprender esa fuerza misteriosa que es la Gravedad, la que no se quiere juntar con las otras tres fuerzas de la Naturaleza. Ella campa solitaria y aunque es la más débil de las cuatro, esa debidad resulta engañosa poreque llega a todas partes y, además, como algunos de los antiguos filósofos naturales, algunos piensan que es la única fuerza del universo y, de ella, se desgajaron las otras tres cuando el Universo comenzó a enfriarse.

¡El Universo! Es todo lo que existe y es mucho para que nosotros, unos recien llegados, podamos llegar a comprenderlo en toda su inmensidad. Muchos son los secretos que esconde y, como siempre digo, son muchas más las preguntas que las respuestas. Sin embargo, estamos en el camino y… Como dijo el sabio: ¡Todos los grandes viajes comenzaron con un primer paso!

emilio silvera

Totales: 85.698.223

Totales: 85.698.223 Conectados: 52

Conectados: 52