Jun

22

¿Podría ser que electromagnetismo no sea sino gravedad con una…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

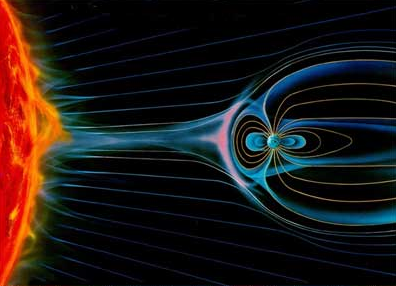

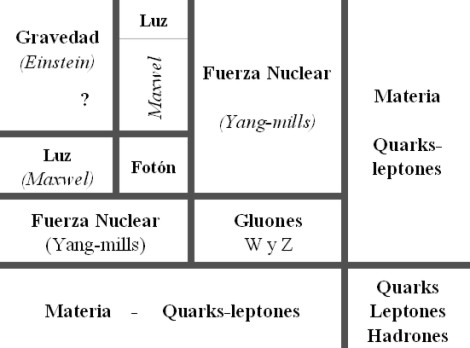

La materia con todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los bosones intermediarios o partículas portadoras de las fuerzas como el fotón el electromagnetismo, los gluones para la fuerza nuclear fuerte, las partículas W y Z para la nuclear débil y, en la partícula portadora de la gravedad, el gravitón, ponemos el signo de interrogación, ya que se sabe que esta ahí en algún sitio pero hasta la no ha sido detectado.

Los expertos en supergravedad redescubrieron idea de Kaluza y Klein.Una vez que hemos empezado a considerar muchas dimensiones extra, entramos en una especie de Valhalla de las matemáticas donde podemos enrollar las cosas de muchas maneras diferentes. Las componentes de los campos de fuerza gravitatorias en las direcciones enrolladas actúan como diferentes campos gauge. Obtenemos así, prácticamente por nada, no sólo electromagnetismo sino también otras fuerzas gauge. El mágico de dimensiones es 11, tres de las cuales forman el espacio ordinario, una el tiempo y las siete restantes están enrolladas. Haciendo ciertos trucos con los números, este sistema resulta tener una simetría mayor que nuestro viejo sistema espacio-temporal de cuatro dimensiones. Los campos y las partículas observadas ahora pueden ser fácilmente acomodados, ya que una simetría mayor significa que los indeseados infinitos se cancelan unos a otros con mayor perfección que antes.

Ciertamente esta idea, esta idea parece ser la contraria a la noción de que el espacio y el tiempo sean nada más que puntos aislados, ya que entonces la noción de “dimensión” deja de tener sentido. Pero los matemáticos no se sienten amenazados por tales contracciones aparentes. De acuerdo con ellos, hay todo de relaciones entre los espacios enrollados y la matemática de los números enteros, “sueltos” (uno podría indicar los puntos aislados del espaciotiempo con enteros). ¿Podría ser que exitieran diferentes formas de describir nuestro espacio y el tiempo que todas fueran matemáticamente equivalentes? Simplemente no lo sabemos.

Lo que sospecho es que la Supergravedad de dimensión once que sólo sea, en el mejor de los casos, la punta de un amravilloso Iceberg, p que sea simplemente errónea.

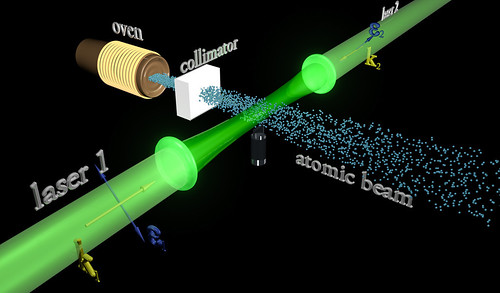

Se intenta y se utilizan energías inmensas pero, no siempre podemos ver todo lo que hay

No deberíamos olvidar en este que estamos tratando de suposiciones y que los argumentos teóricos que la sustentan son aún, extremadamente débiles. ¿Por qué supersimetría? ¿Por qué Once Dimensiones? ¿Por qué en este mundo todo debería ser maravillosamente simétrico? Y, sobre todo, ¿por qué un continuo, si ya sabemos que el espacio y el tiempo han perdido su significado habitual a distancias ultracortas? Además está la dificultad persistente en clase de teorías de que las interacciones entre partículas son siempre tratadas como perturbaciones que afectan a sus trayectorias las cuales, de otra manera, serían perfectamente rectilineas.

Pero entonces habrá nuevas (y diferentes) perturbaciones sobre esas trayectorias perturbadas, y perturbaciones sobre ellas, y así sucesivamente. esta serie de perturbaciones no acaba nunca y este es un problema que se impone en cualquier proceso de formulación exacta.

Es cierto que este problema también afecta al viejo “modelo estándar”, pero al menos allí se podría argüir que, donde realmente importaba, las fuerzas podrían mantenerse pequeñas y que la serie de perturbaciones convergía rápidamente. Esto no se mantener así en nuestra teoría de la (super) Gravedad, ya que a distancias pequeñas las interacciones se hacen fuertes.

Los Quarks permacen confinados dentro del núcleo formando protones y neutrones y, tratan de separase, la fuerza nuclear fuerte aumenta, en cambio, cuando los Quarks están juntos, se mueven con facilidad y la fuerza disminuye: Libertad asintótica de los Quarkas.

Es cierto que fue un alivio aquellas primeras dificultades serias en esta teoría, u resultó que no era posible tener infinitos que se cancelasen en diagramas con más de siete lazos cerrados. La teoría, o mejor dicho, la especulación de que esto fuese una “teoría de todo” se abandonó (como otras veces ocurrió) porque algo mñás interesante apareció en el horizonte de la Física. ¡Las Supercuerdas!

Aunque hemos hablado mucho de ellas, creo que debemos profundizar algo más en prometedora teoría y, aunque de momento es sólo una especulación avanzada…¿quién sabe? lo que nos podría traer. Hablaremos de ella en próximos trabajos.

emilio silvera

Jun

18

Gravedad cuántica, fluctuaciones de vacío…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Las partículas recorren todos los caminos posibles para ir de un punto a otro. Así lo dice la hipótesis de múltiples historias.

Hay aspectos de la física que me dejan totalmente sin habla y quedan fuera de nuestra realidad inmersa en lo cotidiano de un mundo macroscópico que nos aleja de ese otro mundo misterioso e invisible donde residen los cuantos que, con su comportamiento, me obligan a pensar y me transportan de

En el mundo cuántico se pueden contemplar cosas más extrañas

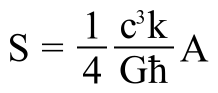

Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, = 1’62 × 10-33 cm, es la escala de longitud por debajo de la cual es espacio, tal tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler, o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2’61 × 10-66 cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro.

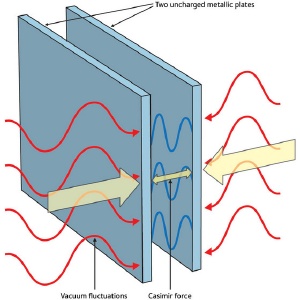

Como nos dicen en este anuncio del Kybalion, nada es estático en el Universo y, todo está en continuo movimiento o vibración. Habreis oido hablar de la energía de punto cero que permanerce en una sustancia en el cero absoluto (cero K). Está de acuerdo con la teoría cuántica, según la cual, una partícula oscilando con un movimiento armónico simple no tiene

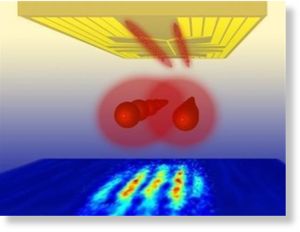

Efecto Casimir

Me llama poderosamente la atención lo que conocemos

Algunos han postulado que el Universo pudo surgir de una fluctuación del vacío que rasgó el espacio tiempo de otro universo

Ordinariamente, definimos el vacío como el espacio en el que hay una baja presión de un gas, es decir, relativamente pocos átomos o moléculas. En ese sentido, un vacío perfecto no contendría ningún átomo o molécula, pero no se vacío theta (vacío θ), que es el gauge no abeliano (en ausencia de campos fermiónicos y campos de Higgs). En el vacío theta hay un vacío theta es análogo a una función de Bloch* en un cristal. Cuando hay un fermión sin masa, el efecto túnel fermiónicos con masa pequeña, el efecto túnel es mucho menor que gauge puros, pero no está completamente suprimido. El vacío theta es el punto de partida para comprender el estado de vacío de las teoría gauge fuertemente interaccionantes, como la cromodinámica cuántica.

En astronomía, el vacío está referido a regiones del espacio con

El primer gran vacío en ser detectado fue el de Boötes en 1.981; tiene un radio de Sabemos referirnos al producto o cociente de las unidades físicas básicas, elevadas a las potencias adecuadas, en una cantidad física derivada. Las cantidades físicas básicas de un sistema mecánico son habitualmente la masa (m), la longitud (l) y el tiempo (t). Utilizando estas dimensiones, la velocidad, que es una unidad física derivada, tendrá dimensiones l/t, y la aceleración tendrá dimensiones l/t2. SI, la corriente, I, Pero volvamos de

Las ondas fluctúan de forma aleatoria e impredecible, con energía positiva momentáneamente aquí, energía negativa momentáneamente allí, y energía cero en promedio. El aspecto de partícula está incorporado en el concepto de partículas virtuales, es decir, partículas que pueden nacer en pares (dos partículas a un tiempo), viviendo temporalmente de la energía fluctuacional tomada prestada de regiones “vecinas” del espacio, y que luego se aniquilan y desaparecen, devolviendo la energía a esas regiones “vecinas”. Si hablamos de fluctuaciones electromagnéticas del vacío, las partículas virtuales son fotones virtuales; en el caso de fluctuaciones de la gravedad en el vacío, son gravitones virtuales.

Claro que, en realidad, sabemos poco de esas regiones vecinas de las que tales fluctuaciones toman la energía. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Está en esa región la tan buscada partícula de Higgs? Sabemos que las fluctuaciones de vacío son, para las ondas electromagnéticas y gravitatorias, lo que los movimientos de degeneración claustrofóbicos son para los electrones. Si confinamos un electrón a una pequeña región del espacio, entonces, por mucho que uno trate de frenarlo y detenerlo, el electrón está obligado por las leyes de la mecánica cuántica a continuar moviéndose aleatoriamente, de forma impredecible. Este movimiento de degeneración claustrofóbico que produce la presión mediante la que una estrella enana blanca se mantiene contra su propia compresión gravitatoria o, en el mismo caso, la degeneración de neutrones mantiene estable a la estrella de neutrones, que obligada por la fuerza que se genera de la degeneración de los neutrones, es posible frenar la enorme fuerza de gravedad que está comprimiendo la estrella.

La degeneración de los electrones impide que la gravedad continúe comprimiendo a una estrella electrones se degeneran y, “protestan” porque no quieren estar tan juntos (son fermiones), y, es la fuerza de esa degeneración la única que frena la implosión de la estrella y queda convertida en una enana blanca que, en el centro de la nueva Nebulosa radia con fuerza

De manera similar ocurre cuando la estrella es más masiva que nuestro Sol. Entonces, llegado el final de su vida y quedando a merced de la fuerza de Gravedad, ésta trata de comprimir la masa estelar al máximo. protones y electrones se fusionan neutrones que, al verde tan comprimidos “protestan” y se degeneran para neutrones estable.

Hace tiempo que sabemos (Einstein y así se desprende de L/V2 que podríamos expresar como m = E/c2. Si despejamos la energía, adquiere una Decir lo que pueda haber en ese “espacio vacío, no será nada fácil, sin embargo, parece que no sería un disparate pensar en la existencia allí de alguna clase de materia que, desde luego, al igual que la bariónica que sí podemos ver, genera energía y ondas gravitacionales que, de alguna manera que aún se nos oculta, escapa a nuestra vista y sólo podemos constatar sus efectos al medir las velocidades a las que se alejan las galaxias unas de otras: velocidad de expansión del universo, que no se corresponde en absoluto con la masa y la energía que podemos ver.

Hay que seguir atando cabos sueltos, uniendo piezas y buscando algunas que están perdidas de tal manera que,

¡Quién sabe! Quizá sea el LHC el que, con sus resultados, nos pueda dar una respuesta de lo que realmente existe en ese mal llamado vacío y que, según parece, está lleno a rebosar. Sí, pero ¿de qué está lleno? Ya veremos. De Higgs, ese Bosón que le da la masa a las partículas y que, seguramente, será presentado al público en los primeros meses del próxímo 2012 que, en lugar de ser el Año en que se “destruye el mundo” como dicen algunos (los mayas no decían eso), lo que sí será es un año de muchas y buenas noticias en el ámbito de la Ciencia.

Estamos en un momento crucial de la física, las matemáticas y la cosmología, y debemos, para poder materia oscura o a una teoría cuántica de la gravedad, que también está implícita en la teoría M. Estamos anclados; necesitamos nuevas y audaces ideas que puedan romper las cadenas virtuales que atan nuestras mentes a ideas del pasado. En su momento, esas ideas eran perfectas y cumplieron su misión. Sin embargo, ahora no nos dejan continuar y debemos preparar nuestras mentes emilio silvera

Jun

13

Los secretos de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

El psicólogo Eric Ericsson llegó a proponer una teoría de estadios psicológicos del desarrollo. Un conflicto fundamental caracteriza cada fase. Si este conflicto no queda resuelto, puede enconarse e incluso provocar una regresión a un periodo anterior. Análogamente, el psiicólogo Jean Piaget demostró que el desarrollo mental de la primera infancia tampoco es un desarrollo continuo de aprendizaje, sino que está realmente caracterizado por estadios discontinuos en la capacidad de conceptualización de un niño. En un mes, un niño puede dejar de buscar una pelota una vez que ha rodado fuera de su campo de visión, sin comprender que la pelota existe aunque no la vea. Al mes siguiente, esto resultará obvio para el niño.

Los procesos siguen, las cosas cambian, el Tiempo inexorable transcurre, si hay vida vendrá la muerte, lo que es hoy mañana no será.

Esta es la esencia de la dialéctica. Según esta filosofía, todos los objetos (personas, gases, estrellas, el propio universo) pasan por una serie de estadios. Cada estadio está caracterizado por un conflicto entre dos fuerzas opuestas. La naturaleza de dicho conflicto determina, de hecho, la naturaleza del estadio. Cuando el conflicto se resuelve, el objeto pasa a un objetivo o estadio superior, llamado síntesis, donde empieza una nueva contradicción, y el proceso pasa de nuevo a un nivel superior.

Los filósofos llaman a esto transición de la “cantidad” a la “cualidad”. Pequeños cambios cuantitativos se acumulan hasta que, eventualmente, se produce una ruptura cualitativa con el pasado. Esta teoría se aplica también a las sociedades o culturas. Las tensiones en una sociedad pueden crecer espectacularmente, como la hicieron en Francia a finales del siglo XVIII. Los campesinos se enfrenaban al hambre, se produjeron motines espontáneos y la aristocracia se retiró a sus fortalezas. Cuando las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, ocurrió una transición de fase de lo cuantitativo a lo cualitativo: los campesinos tomaron las armas, tomaron París y asaltaron la Bastilla.

Las transiciones de fases pueden ser también asuntos bastante explosivos. Por ejemplo, pensemos en un río que ha sido represado. Tras la presa se rápidamente un embalse con agua a enorme presión. Puesto que es inestable, el embalse está en el falso vacío. El agua preferiría estar en su verdadero vacío, significando esto que preferiría reventar la presa y correr aguas abajo, hacia un estado de menor energía. Así pues, una transición de fase implicaría un estallido de la presa, que tendría consecuencias desastrosas.

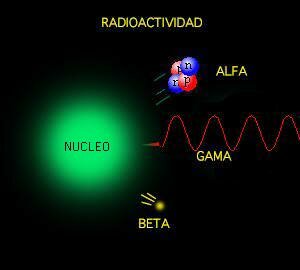

También podría poner aquí el ejemplo más explosivo de una bomba atómica, donde el falso vacío corresponde al núcleo inestable de uranio donde residen atrapadas enormes energías explosivas que son un millón de veces más poderosas, para masas iguales, que para un explosivo químico. De vez en cuando, el núcleo pasa por efecto túnel a un estado más bajo, lo que significa que el núcleo se rompe espontáneamente. Esto se denomina desintegración radiactiva. Sin embargo, disparando neutrones contra los núcleos de uranio, es posible liberar de golpe esta energía encerrada según la formula de Einstein E = mc2. Por supuesto, dicha liberación es una explosión atómica; ¡menuda transición de fase! De nefasto recuerdo por cierto.

Las transiciones de fase no son nada nuevo. Trasladémoslo a nuestras propias vidas. En un libro llamado Pasajes, el autor, Gail Sheehy, destaca que la vida no es un flujo continuo de experiencias, como parece, sino que realmente pasa por varios estadios, caracterizados por conflictos específicos que debemos resolver y por objetivos que debemos cumplir.

Los contornos recubiertos muestran la estructura de la galaxia al ser reconstruida desde las observaciones hechas bajo el fenómeno de lente gravitatorio con el radiotelescopio Submillimeter Array. La formación de nuevas estrellas en el Universo es imparable y, la materia más sencilla se constituye en una estructura que la transformará en más compleja, más activa, más dispuesta para que, la vida, también pueda surgir en mundos ignotos situados muy lejos del nuestro.

Sí, todo cambia y nada permanece: transiciones de fases hacia la complejidad

Las nuevas características descubiertas por los científicos en las transiciones de fases es que normalmente van acompañadas de una ruptura de simetría. Al premio Nobel Abdus Salam le gusta la ilustración siguiente: consideremos una mesa de banquete circular, donde todos los comensales están sentados con una copa de champán a cada lado. Aquí existe simetría. Mirando la mesa del banquete reflejada en un espejo, vemos lo mismo: cada comensal sentado en torno a la mesa, con copas de champán a cada lado. Asimismo, podemos girar la mesa de banquete circular y la disposición sigue siendo la misma.

Rompamos ahora la simetría. Supongamos ahora que el primer comensal toma la copa que hay a su derecha. Siguiendo la pauta, todos los demás comensales tomaran la copa de champán de su derecha. Nótese que la imagen de la mesa del banquete vista en el espejo produce la situación opuesta. Cada comensal ha tomado la copa izquierda. De este modo, la simetría izquierda-derecha se ha roto.

El niño del espejo le da a su amiguito reflejado la mano derecha y aquel, le saluda, con la izquierda. ¡La simetría especular…! Así pues, el estado de máxima simetría es con frecuencia también un estado inestable, y por lo tanto corresponde a un falso vacío.

Con respecto a la teoría de supercuerdas, los físicos suponen (aunque todavía no lo puedan demostrar) que el universo decadimensional original era inestable y pasó por efecto túnel a un universo de cuatro y otro de seis dimensiones. Así pues, el universo original estaba en un estado de falso vacío, el estado de máxima simetría, mientras que hoy estamos en el estado roto del verdadero vacío.

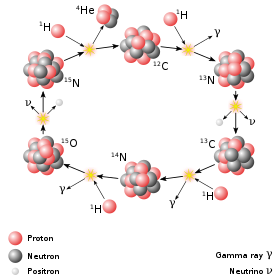

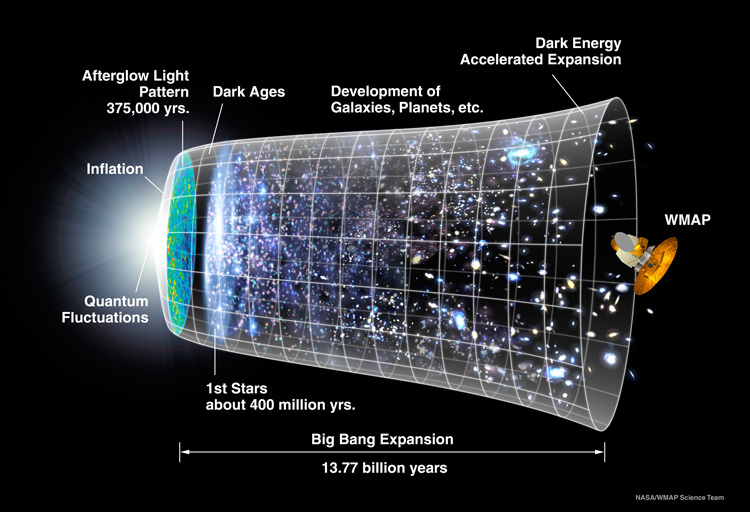

Al principio, cuando el universo era simétrico, sólo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron las primeras quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos. Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar hidrógeno en helio, de los elementos más ligeros a los más pesados. Avanza creando en el hornotermonuclear, cada vez, metales y elementos más pesados. Cuando llega al hierro y explosiona en la forma explosiva de una supernova. Luego, cuando este material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación (como nuestro Sol), comienza de nuevo el proceso de fusión llevando consigo materiales complejos de aquella supernova.

Puesto que el peso promedio de los protones en los productos de fisión, como el cesio y el kriptón, es menor que el peso promedio de los protones de uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía mediante la conocida fórmula E = mc2. Esta es la fuente de energía que también subyace en la bomba atómica. Es decir, convertir materia en energía.

Así pues, la curva de energía de enlace no sólo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí y, muy posiblemente, será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la especie humana, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro.

Cuando alguien oye por vez primera la historia de la vida de las estrellas, generalmente (lo sé por experiencia), no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puedo vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución y poder contarlo.

Hay cosas que, cambiando… ¡Nunca cambian! La entropía se encarga de ello

Pero volviendo a las cosas de la Naturaleza y de la larga vida de las estrellas, sí, tenemos los medios técnicos y científicos para saber la edad que tiene, por ejemplo, el Sol. Nuestro Sol, la estrella alrededor de la que giran todos los planetas de nuestro Sistema Solar, la estrella más cercana a la Tierra (150 millones de Km = 1 UA), con un diámetro de 1.392.530 Km, tiene una edad de 4.500 millones de años, y, como todo en el Universo, su discurrir la va desgantando, evoluciona hacia su imparable destino como gigante roja primero y enana blanca después.

Una gigante roja engulle a un planeta cercano

Cuando ese momento llegue, ¿dónde estaremos? Pues nosotros, si es que estamos, contemplaremos el acontecimiento desde otros mundos. La Humanidad habrá dado el gran salto hacia las estrellas y, colonizando otros planetas se habrá extendido por regiones lejanas de la Galaxia.

El Universo siempre nos pareció inmenso, y, al principio, aquellos que empezaron a preguntarse cómo sería, lo imaginaron como una esfera cristalina que dentro contenía unos pocos mundos y algunas estrellas, hoy, hemos llegado a saber un poco más sobre él. Sin embargo, dentro de unos cuantos siglos, los que detrás de nosotros llegaran, hablarán de universos en plural, y, cuando pasen algunos eones, estaremos de visita de un universo a otro como vamos de una ciudad a otra.

¡Quién pudiera estar allí!

¡Es todo tan extraño! ¡Es todo tan complejo! y, sobre todo…¡sabemos tan poco!

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas

Según lo que podemos entender y hasta donde han podido llegar nuestros conocimientos actuales, ahora sabemos donde están las fronteras: donde las masas o las energías superan 1019 veces la masa del protón, y esto implica que estamos mirando a estructuras con un tamaño de 10-33 centímetros.

Esta ecuación nos habla de lo que se conoce como masa de Planck y a la distancia correspondiente la llamamos distancia de Planck. La masa de Planck expresada en gramos es de 22 microgramos, que es la masa de un grano muy pequeño de azúcar (que, por otra parte, es el único número de Planck que parece más o menos razonable, ¡los otros números son totalmente extravagantes!).

Esto significa que tratamos de localizar una partícula con la precisión de una Longitud de Planck, las fluctuaciones cuánticas darán tanta energía que su masa será tan grande como la masa de Planck, y los efectos de la fuerza gravitatoria entre partículas, así, sobrepasarán los de cualquier otra fuerza. Es decir, para estas partículas la gravedad es una interacción fuerte.

Lo cierto es que, esas unidades tan pequeñas, tan lejanas en las distancias más allá de los átomos, son las que marcan nuestros límites, los límites de nuestras teorías actuales que, mientras que no puedan llegar a esas distancias… No podrán avanzar en el conocimiento de la Naturaleza y, tampoco, como es natural, en la teoría de supercuerdas o en poder saber, lo que pasó en el primer momento del supuesto big bang, hasta esos lugares, nunca hemos podido llegar.

emilio silvera

May

18

¡Fisica! Siempre la Física

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (12)

Comments (12)

Las sustancias formadas por una sola clase de átomos se llaman elementos químicos. La palabra “átomo” procede del griego ατομος, que significa “indivisible” y el uso de la palabra “elemento” sugiere que se ha llegado a los ladrillos básicos con los que está formada la materia. De hecho, esta es la imagen que se tenía a mediados del siglo XIX se acuñaron estos términos. Sin embargo, hoy sabemos que todo esto es falso, que los átomos se pueden dividir y que, de esta manera, los elementos han dejado de ser verdaderamente elementales. Los físicos continúan con esta nomenclatura aunque sea formalmente incorrecta, ya que, la costumbre, como dicen los juristas, no pocas veces rigen la jerga de las leyes.

“La revolución de la mecánica cuántica empieza a materializarse, y el qubit es el principal protagonista. Siendo la unidad mínima de información de extraño mundo, permitirá procesar toda la información existente en segundos.” El futuro que nos aguarda es inimaginable y cada día que pasa aparecen nuevos logros tecnológicos que nos sitúan en otro mundo, otra sociedad, otras nuevas formas de vivir y de comprender.

Sí, son los electrones los que dan al átomo su forma esférica

A todo esto y hablando de los átomos, por fuerza, nos tenemos que acordar del electrón que da al átomo su esférica. Son partículas cargadas eléctricamente que se mueven alegremente alrededor del núcleo. El electrón es muy ligero: su masa es solamente 1/1.8836 de la del núcleo más ligero (el hidrógeno). La carga eléctrica del electrón es de signo opuesto a la del núcleo, de manera que los electrones están fuertemente atraídos el núcleo y se repelen mutuamente. Si la carga eléctrica total de los electrones en un átomo iguala a la del núcleo, lo que generalmente se necesitan varios electrones, se dice que el átomo está en equilibrio o que es eléctricamente neutro.

Un experimento realizado por científicos del Centro de Viena para la Ciencia y Tecnología Cuánticas ha demostrado que, en el mundo cuántico, la transición hacia el equilibrio térmico es más interesante y más complicada de lo que se pensaba.

Según destaca el , publicado en ‘Science’, entre un ordenado inicial y un estado final estadísticamente mixto, puede emerger un “cuasi-estacionario estado intermedio”. Este estado intermedio ya exhibe algunas propiedades como el equilibrio, pero parte de las características del estado inicial permanecen visibles durante un período de tiempo muy largo.

fenómeno se denomina “pre-termalización” y desempeña un papel importante en diversos procesos de no equilibrio en la física cuántica. Podría, por ejemplo, ayudarnos a comprender el estado del universo temprano.

La fuerza a la que obedecen los electrones, la denominada fuerza electrostática o de Coulomb, es matemáticamente bastante sencilla y, sin embargo, los electrones son los responsables de las importantes propiedades de los “enlaces químicos”. Esto se debe a que las leyes de movimiento de los electrones están regidas completamente por la “mecánica cuántica”, teoría que se completó a principios del siglo XX. Es una teoría paradójica y difícil de entender y explicar, pero al mismo tiempo es muy interesante, fantástica y revolucionaria. uno se introduce en las maravillas de la mecánica cuántica es como si hiciera un viaje a un universo que está situado fuera de este mundo nuestro, ya que, las cosas que allí se ven, desdicen todo lo que dicta nuestro sentido común de cómo tiene que ser el mundo que nos rodea.

Sincronización perfecta, ¡es una sinfonía!

No solamente los electrones, sino también los núcleos atómicos y los átomos en su conjunto obedecen y se rigen por la mecánica cuántica. La Física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck, escribió un artículo de ocho páginas y allí propuso una posible solución a un problema que había intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menos intensidad, por los objetos más fríos.

Estaban bien aceptados entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía. Pero si usamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de la radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano, y, luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico a una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para las longitudes mayores como para las longitudes menores. Esta longitud característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273 ºC bajo cero). Cuando a 1.000 ºC un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de luz visible.

El espectro electromagnético se extiende la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de la onda y, por lo tanto, proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. La sencilla fórmula es:

donde h es la constante de Planck (cuyo valor es 6,626 × 10−34 J·s). Sólo los fotones con una frecuencia alta (por encima de un valor umbral específico) podían provocar la corriente de electrones. Por ejemplo, la luz azul emitía unos fotones con una energía suficiente para arrancar los electrones del metal, mientras que la luz roja no. Una luz más intensa por encima del umbral mínimo puede arrancar más electrones, pero ninguna cantidad de luz por debajo del mismo podrá arrancar uno solo, por muy intenso que sea su brillo.

El esquema del Efecto fotoeléctrico nos muestra como la luz arranca electrones de la placa.

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una forma mucho más tajante: el sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos de los paquetes de energía de Planck. El príncipe francés Louis-Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, propuso que no sólo cualquier cosa que oscila tiene una energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar como una “onda” que se extiende en una cierta región del espacio, y que la frecuencia, v, de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse como una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilatorias de campos de fuerza.

El curioso comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de De Broglie. Poco después, en 1926, Erwin Schrödinger descubrió escribir la teoría ondulatoria de Debroglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños estaban exactamente determinados por la recién descubiertas “ecuaciones de onda cuánticas”.

Pocas dudas nos pueden caber a estas alturas de que la mecánica cuántica (de Planck) y, la Relatividad –tanto especial general- (de Einstein), además de ser las dos teorías más importantes de la Física de nuestro tiempo, funcionan de tal forma que uno, cuando profundiza en sus predicciones y las compara con lo que ocurre en el Universo, no por menos que, asombrarse, al comprobar como unas mentes humanas han sido capaces de llegar a estos profundos pensamientos que nos acerca a la realidad de la Naturaleza, al mismo tiempo que nos aleja de nuestra propia realidad.

Sí, están ahí pero, en realidad, no sabemos, a ciencia cierta, ni cómo se formaron las galaxias

¿Qué encontraremos cuando sea posible verificar la Teoría de cuerdas? ¿Qué hay más allá de los Quarks? ¿Sabremos alguna vez lo que es una singularidad? ¿Será verdad la existencia de esa materia oscura de la que tanto se habla? ¿Podremos al fín, encontrar esa fuente de energía que tanto necesita la Humanidad para dar ese segundo paso el futuro? ¿Tendremos, acaso, algún destino que no sea el de la irremisible extinción?

¡Preguntas! Preguntas y más preguntas que no podemos contestar. Es desesperante estar inmersos en inmenso océano de ignorancia. ¿Cuándo sabremos? El el epitafio que Hilbert ordenó esculpir en su Tumba, nos lo prometía: “Tenemos que saber, sabremos”. Si, ¿pero cuándo?

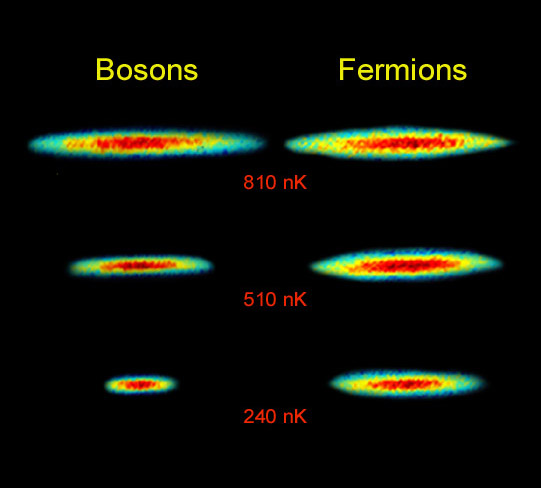

Lo cierto es que, las reglas de la mecánica cuántica tienen que ser aplicadas si queremos describir estadísticamente un sistema de partículas que obedece a reglas de ésta teoría en vez de las de la mecánica clásica. En estadística cuantica, los estados de energía se considera que están cuantizados. La estadística de Bose-Einstein se aplica si cualquier de partículas puede ocupar un estado cuántico dado. Dichas partículas (como dije antes) son los bosones que, tienden a juntarse.

Los bosones tienen un angular n h / 2p, donde n es cero o un entero y h es la constante de Planck. bosones idénticos, la función de ondas es siempre simétrica. Si solo una partícula puede ocupar un cuántico, tenemos que aplicar la estadística Fermi-Dirac y las partículas (como también antes dije) son los fermiones que tienen momento angular (n+½) h/2p y cualquier función de ondas de fermiones idénticos es siempre antisimétrica.

La mejor teoría explicar el mundo subatómico nació en 1928 cuando el teórico Paul Dirac combinó la mecánica cuántica con la relatividad especial para explicar el comportamiento del electrón. El resultado fue la mecánica cuántica relativista, que se transformó en un ingrediente primario en la teoría cuántica de campos. Con unas pocas suposiciones y ajustes, la teoría cuántica de campos ha probado ser suficientemente poderosa para formar la base del modelo estándar de las partículas y las fuerzas que rigen el universo.

La relación el espín y la estadística de las partículas está demostrada por el teorema espín-estadística. En un espacio de dos dimensiones es posible que existan partículas (o cuasipartículas) con estadística intermedia entre bosones y fermiones. Estas partículas se conocen con el de aiones; para aniones idénticos la función de ondas no es simétrica (un cambio de fase de+1) o antisimétrica (un cambio de fase de -1), sino que interpola continuamente entre +1 y -1. Los aniones pueden ser importantes en el análisis del efecto Hall cuántico fraccional y han sido sugeridos como un mecanismo para la superconductividad de alta temperatura.

Debido al principio de exclusión de Pauli es imposible que dos fermiones ocupen el mismo cuántico (al contrario de lo que ocurre con los bosones). Y, precisamente por eso, se degeneran electrones y neutrones dando lugar a la formación de estrellas enanas blancas y de neutrones que, encuentran la estabilidad frenando la fuerza de gravedad.

La condensación de Bose-Einstein es de importancia fundamental explicar el fenómeno de la superfluidez. A temperaturas muy bajas (del orden de 2×10-7k) se formar un condensado de Bose-Einstein, en el que varios miles de átomos forman una única entidad (un superátomo). efecto ha sido observado con átomos de rubidio y litio. Este efecto (condensación Bose-Einstein), ya habréis podido suponer, es llamado así en honor al físico Satyendra Naht Bose (1.894-1.974) y de Albert Einstein.

Más reciente es la obtención del Condensado de Bose-Einstein (BEC); en este caso las bases teóricas se postularon en la década de los 20 en manos de Satyendra Nath Bose y Albert Einstein. El primero describe ciertas reglas para determinar si dos fotones deberían considerarse idénticos o diferentes (Estadísticas de Bose) y Einstein aplica dichas reglas a los átomos intentando averiguar como se comportarían. Así, halla los efectos de que a muy bajas temperaturas los átomos están al mismo nivel cuántico produciendo fenómenos como la superfluidez o la superconductividad.

Distribución de momentos que confirma la existencia de un estado de agregación de la materia, el condensado de Bose-Einstein. obtenidos en un gas de átomos de rubidio, la coloración indica la cantidad de átomos a cada velocidad, con el rojo indicando la menor y el blanco indicando la mayor. Las áreas blancas y celestes indican las menores velocidades. A la izquierda se observa el diagrama inmediato anterior al condensado de Bose-Einstein y al centro el inmediato posterior. A la derecha se observa el diagrama luego de cierta evaporación, con la sustancia cercana a un condensado de Bose-Einstein puro. El pico no es infinitamente angosto debido al Principio de indeterminación de Heisenberg: dado que los átomos están confinados en una región del espacio, su distribución de velocidades posee necesariamente un cierto ancho mínimo. La distribución de la izquierda es para T > Tc (sobre 400 nanokelvins (nK)), la central para T < Tc (sobre 200 nK) y la de la derecha para T << Tc (sobre 50 nK).

Ñas estrellas enanas blancas, de neutrones y los púlsares existen, precisamente, por el principio de exclusión de Pauli que, degenera electrones y neutrones cuando las estrellas masivas, al final de su existencia, explotan como Supernovas y´su masa se contraen sobre sí misma más y más. Si la estrella es demasiado masiva, entonces ni ese principio de exclusión puede frenar a la Gravedad y se convierte en un Agujero negro.

Así que, el principio de exclusión de Pauli tiene aplicación no sólo a los electrones, sino también a los fermiones; pero no a los bosones. Si nos fijamos en todo lo que estamos hablando aquí, nos daremos de que la mecánica cu´çantica es extraña y siendo fácil comprender como forma un campo magnético la partícula cargada que gira, no resulta tan fácil saber por qué ha de hacer lo mismo un neutrón descargado.

Lo cierto es que ocurre así. La prueba directa más evidente de ello es que cuando un rayo de neutrones incide sobre un hierro magnetizado, no se comporta de la misma que lo haría si el hierro no estuviese magnetizado. El magnetismo del neutrón sigue siendo un misterio; los físicos sospechan que contiene cargas positivas y negativas equivalentes a cero, aunque por alguna razón desconocida, lograr crear un campo magnético cuando gira la partícula.

emilio silver

May

9

La perfección imperfecta

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (2)

Comments (2)

Me refiero al Modelo estándar y, algunos han llegado a creer que sólo faltan algunos detalles técnicos y, con ellos, la física teórica está acabada. Tenemos un modelo que engloba todo lo que deseamos saber acerca de nuestro mundo físico. ¿Qué más podemos querer?

Bueno, lo que hasta el hemos logrado no está mal del todo pero, no llega, ni con mucho, a la perfección que la Naturaleza refleja y que nosotros perseguimos, sin llegar a poder agarrar sus múltiples entrecijos y parámetros que conforman ese todo en el que, sin niguna clase de excusas, todo debe encajar y, de momento, no es así.

Es cierto que, el Modelo estándar es casi (en algunos momentos), pero no permanentemente, perfecto. En primer lugar, podríamos empezar a quejarnos de las casi veinte constantes que no se pueden calcular. Pero si esta fuese la única queja, habría poco que hacer. luego, se han sugerido numerosas ideas para explicar el origen de estos números y se han propuesto varias teorías para “predecir” sus valores. El problema con todas estas teorías es que los argumentos que dan nunca llegan a ser convincentes.

¿Por qué se iba a preocupar la Naturaleza de una fórmula mágica si en ausencia de tal fórmula no hubiera contradicciones? Lo que realmente necesitamos es algún principio fundamental , tal como el proncipio de la relatividad, pero nos resistimos a abandonar todos los demás principios que ya conocemos; ¡esos, después de todo, han sido enormemente útiles en el descubrimiento del Modelo estándar! una herramienta que ha posibilitado a todos los físicos del mundo, construir sus trabajos en ese fascinante mundo de la mecánica cuántica, donde partículas infinitesimales interactúan con las fuerzas y podemos ver, como se comporta la materia en determinadas circunstancias. El mejor lugar buscar nuevos principios es precisamente donde se encuentran los puntos débiles de la presente teoría.

La regla universal en la física de partículas es que cuando las partículas chocan con energías cada vez mayores, los efectos de las colisiones están determinados por estructurtas cada vez menores, más pequeñas en el espacio y en el tiempo. Supongamos por un momento que tenemos a nuestra disposición un Acelerador de Partículas 10.000 veces más potente que el LHC, donde las partículas pueden adquirir esas tantas veces más energías de las alcanzadas actualmente. Las colisiones que tendrían lugar nos dirían algo acerca de los detalles estructurales de esas partículas que no conocemos, que serían mucho más pequeños que los que ahora podemos contemplar. En este punto se me ocurre la pregunta: ¿Seguiría siendo correcto el Modelo estándar? 0, por el contrario, a medida que nos alejemos en las profundidades de lo muy pequeño, también sus normas podrían variar al mismo tiempo que varían las dimensiones de los productos hallados. Recordad que, el mundo no funciopna de la misma manera ante lo grande que ante lo infinitesimal.

bosón W+, que hasta los científicos tardaban meses en conseguir con el LHC obtiene en menos de un mes.

¿Podeis imaginar conseguir colisiones a 70.000 TeV? ¿Que podrías ver? Y, entonces, seguramente, las protestas de algunas de que “ese monstruo” podría abrir un agujero de gunsano en el espacio tiempo…¡tendría algún fundamento! No sabemos lo que pasar si andamos con fuerzas que no podemos dominar.

Hoy, el Modelo estándar es una construcción matemática que predice sin ambigüedad cómo debe ser el mundo de las estructuras aún más pequeñas. Pero tenemos algunas razones sospechar que tales predicciones resultan estar muy alejadas de la realidad, o, incluso, ser completamente falsas.

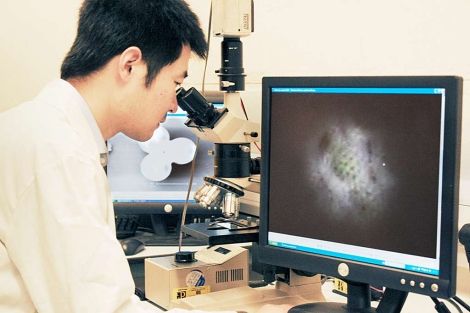

Encendamos nuestro supermicroscopio imaginario y enfoquemosló directamente en el centro de un protón o de cualquier otra partícula. Veremos hordas de partículas fundamentales desnudas pululando. Vistas a través del supermicroscopio, el modelo estándar que contiene veinte constantes naturales, describen las fuerzas que rigen la forma en que se mueven. Sin embargo, esas fuerzas no sólo son bastante fuertes sino que también se cancelan entre ellas de una forma muy especial; están ajustadas para conspirar de tal manera que las partículas se comportan como partículas ordinarias cuando se vuelven a colocar el microscopio en la escala de ampliación ordinaria. Si en nuestras ecuaciones matemáticas cualquiera de estas constantes fueran reemplazadas por un ligeramente diferente, la mayoría de las partículas obtendrían inmediatamente masas comparables a las gigantescas energías que son relevantes en el dominio de las muy altas energías. El hecho de que todas las partículas tengan masa que corresponden a energías mucho menores repentinamente llega a ser bastante poco natural.

¿Implica el ajuste fino un diseño con propósito? Hay tantos parámetros que deben tener un ajuste fino y el grado de ajuste fino es tan alto, que no parece posible ninguna otra conclusión.

Bueno, quizá en la imagen y el comentario que lleva abajo, me he podido pasar un poco. Lo que decía: “El hecho de que todas las partículas tengan masa que corresponden a energías mucho menores repentinamente llega a ser bastante poco natural”, es lo que se llama el “problema del ajuste fino”. Vistas a través del microscopio, las constantes de la Naturaleza parecen estar cuidadosamente ajustadas sin ninguna otra razón aparente que hacer que las partículas parezcan lo que son. Hay algo muy erróneo aquí. un punto de vista matemático, no hay nada que objetar, pero la credibilidad del Modelo estándar se desploma cuando se mira a escalas de tiempo y longitud extremadamente pequeñas o, lo que es lo mismo, si calculamos lo que pasaría cuando las partículas colisionan con energías extremadamente altas.

¿Y por qué debería ser el modelo válido hasta ahí? Podrían existir muchas clases de partículas súper pesadas que no han nacido porque se necesitan energías aún inalcanzables, e ellas podrían modificar completamente el mundo que Gulliver planeaba visitar. Si deseamos evitar la necesidad de un delicado ajuste fino de las constantes de la Naturaleza, creamos un problema:

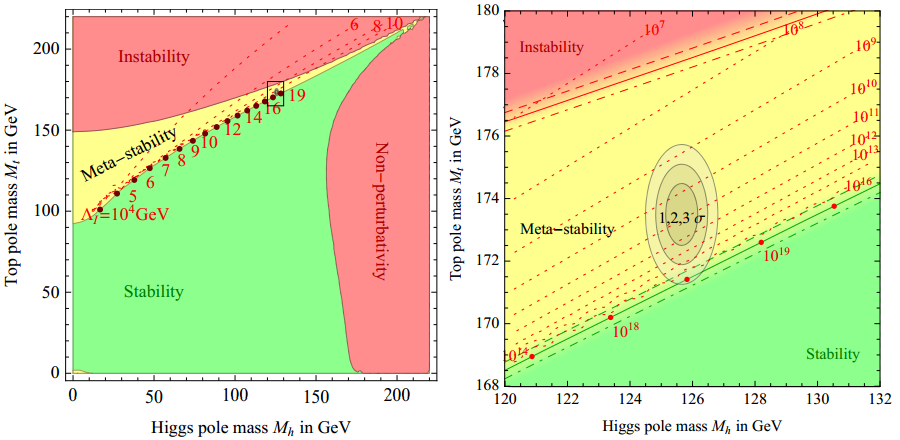

La masa del bosón de Higgs y del quark top (cima) apuntan a que el vacío del modelo estándar es metaestable, aunque no estamos del todo seguros porque está en el borde estable y metaestable. Además, los errores son muy grandes, tanto los experimentales, sobre todo en la masa del quark top, como los teóricos, hay que extrapolar los cálculos hasta la escala de Planck y las correcciones de mayor orden podrían ser importantes. Quizás sea por puro azar, o quizás haya algo profundo oculto, pero las masas del Higgs y del quark top parecen ajustadas en un punto crítico doble en relación a la estabilidad del vacío.

¿Cómo podemos modificar el modelo estándar de tal manera que el ajuste-fino no sea necesario? Está claro que las moficiaciones son necesarias , lo que implica que muy probablemente hay un límite más allá del cual ewl modelo deja de ser válido. El Modelo estándar no será más que una aproximación matemática que hemos sido capaces de crear, tal que todos los fenómenos observados hasta el presente están de acuerdo con él, pero vez que ponemos en marcha un aparato más poderoso, debemos esperar que sean necesarias nuevas modificaciones para ir ajustando el modelo, a la realidad que descubrimos.

¿Cómo hemos podido pensar de otra manera? ¿Cómo hemos tenido la “arrogancia” de pensar que podemos tener la teoría “definitiva”? Mirando las cosas de esta manera, nuestro problema puede muy bien ser el opuesto al que plantea la pregunta de dónde acaba el modelo estándar: ¿cómo puede ser que el modelo estándar funcione tan extraordinariamente bien? y ¿por qué aún no hemos sido capaces de percibir nada parecido a otra generación de partículas y fuerzas que no encajen en el modelo estándar?

Asistentes escuchan la presentación de los resultados del experimento ATLAS, el seminario del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) para presentar los resultados de los dos experimentos paralelos que buscan la prueba de la existencia de la “partícula de Higgs”, base del modelo estándar de física, hoy miércoles 4 de julio en Meyrin, Suiza.

La pregunta “¿Qué hay más allá del Modelo estándar”? ha facinando a los físicos durante años. Y, desde luego, todos sueñan con llegar a saber, qué es lo que realmente es lo que conforma el “mundo” de la materia, qué partículas, cuerdas o briznas vibrantes. En realidad, lo cierto es que, la Física que conocemos no tiene que ser, necesariamente, la verdadera física que conforma el mundo y, sí, la física que conforma “nuestro mundo”, es decir, el mundo al que hemos podido tener acceso hasta el momento y que, no necesariamente tiene que tratarse del mundo real.

O, decía aquél: ¡Que mundo más hermoso, parece de verdad!

No todo lo que vemos es, necesariamente, un reflejo de la realidad de la Naturaleza que, puede tener escondidos más allá de nuestras percepciones, otros escenarios y otros objetos, a los que, por , no hemos podido acceder, toda vez que, físicamente tenemos carencias, intelectualmente también, y, nuestros conocimientos avanzar despacio para conseguir, nuevas máquinas y tecnologías nuevas que nos posibiliten “ver” lo que ahora nos está “prohibido” y, para ello, como ocurre siempre, necesitamos energías de las que no disponemos.

Hay dos direcciones a lo largo de las cuales se podría extender el Modelo estándar, tal lo conocemos actualmente, que básicamente se caraterizan así:

– Nuevas partículas raras y nuevas fuerzas extremadamente débiles, y

– nuevas partículas pesadas y nuevas estructuras a muy altas energías.

Podrían existir partículas muy difíciles de producir y de detectar y que, por esa razón, hayan pasado desapaercibidas ahora. La primera partícula adicional en la que podríamos pensares un neutrino rotando a derecha. Recordaremos que si se toma el eje de rotación aparalelo a la dirección del movimiento los neutrinos sólo rotan a izquierdas , esa sería otra historia.

En un artículo editado en Ciencia Kanija, pude leer: “Los interferómetros atómicos tienen ahora la sensibilidad para observar nuevas fuerzas más allá del modelo estándar de la física de partículas. “Las nuevas fuerzas a corta distancia son una predicción frecuente de las teorías más allá del Modelo Estándar y la búsqueda de estas nuevas fuerzas es un canal prometedor para una nueva física”, dice Jay Wackerdel Laboratorio del Acelerador Nacional SLAC en California. La pregunta es cómo encontrarlas”

Los neutrinos siempre me han fascinado. Siempre se han manifestado como si tuvieran masa estrictamente nula. Parece como si se movieran exactamente con la velocidad de la luz. Pero hay un límite la precisión de nuestras medidas. Si los neutrinos fueran muy ligeros, por ejemplo, una cienmillonésima de la masa del electrón, seríamos incapaces de detectar en el laboratorio la diferencia éstos y los neutrinos de masa estrictamente nula. , para ello, el neutrino tendría que tener una componente de derechas.

En punto, los astrónomos se unen a la discusión. No es la primera vez, ni será la última, que la astronomía nos proporciona información esencial en relación a las partículas elementales. Por ejemplo, debido a las interacciones de corriente neutra (las interacciones débiles originadas por un intercambio Zº), los neutrinos son un facto crucial en la explosión supernova de una estrella. sabemos que debido a las interacciones por corriente neutra, pueden colisionar con las capas exteriores de la estrella y volarlas con una fuerza tremenda.

En realidad, los neutrinos nos tienen mucho que decir, todavía y, no lo sabemos todo acerca de ellos, sino que, al contrario, son muchos los y fenómenos que están y subyacen en ellos de los que no tenemos ni la menor idea que existan o se puedan producir. Nuestra ignorancia es grande, y, sin embargo, no nos arredra hablar y hablar de cuestiones que, la mayoría de las veces…ni comprendemos.

Aquí lo dejar´ñe por hoy, el tema es largo y de una fascinación que te puede llevar a lugares en los que no habías pensado al comenzar a escribir, lugares maravillosos donde reinan objetos exóticos y de fascinante porte que, por su pequeñez, pueden vivir en “mundos” muy diferentes al nuestro en los que, ocurren cosas que, nos llevan el asombro y también, a ese mundo mágico de lo fascinante y maravilloso.

emilio silvera

Totales: 85.717.352

Totales: 85.717.352 Conectados: 89

Conectados: 89