Feb

8

La maravilla de… ¡los cuantos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (3)

Comments (3)

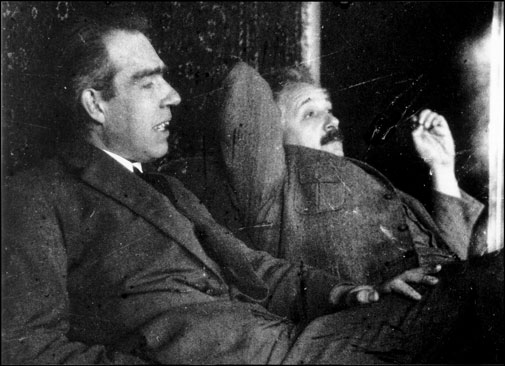

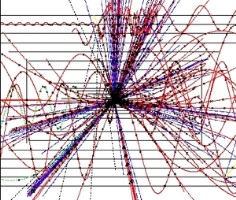

La Física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck propuso una posible solución a un problema que había estado intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menos intensidad, por los objetos más fríos. Planck escribió un artículo de ocho páginas y el resultado fue que cambió el mundo de la física y aquella páginas fueron la semilla de la futura ¡mecánica cuántica! que, algunos años más tardes, desarrollarían físicos como Einstein (Efecto fotoeléctrico), Heisenberg (Principio de Incertidumbre), Feynman, Bhor, Schrödinger, Dirac…

Figura animada que representa un rayo de luz incidiendo sobre un cuerpo negro hasta su total absorción. l nombre cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862 y su idea deriva de la siguiente observación: toda la materia emite radiación electromagnética cuando se encuentra a una temperatura por encima del cero absoluto. La radiación electromagnética emitida por un cuerpo a una temperatura dada es un proceso espontáneo y procede de una conversión de su energía térmica en energía electromagnética. También sucede a la inversa, toda la materia absorbe radiación electromagnética de su entorno en función de su temperatura.

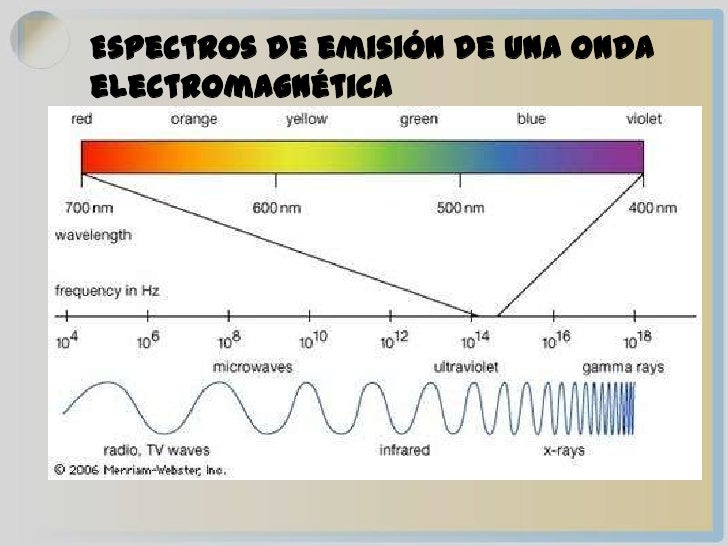

La expresión radiación se refiere a la emisión continua de energía de la superficie de todos los cuerpos. Los portadores de esta energía son las ondas electromagnéticas producidas por las vibraciones de las partículas cargadas que forman parte de los átomos y moléculas de la materia. La radiación electromagnética que se produce a causa del movimiento térmico de los átomos y moléculas de la sustancia se denomina radiación térmica o de temperatura.

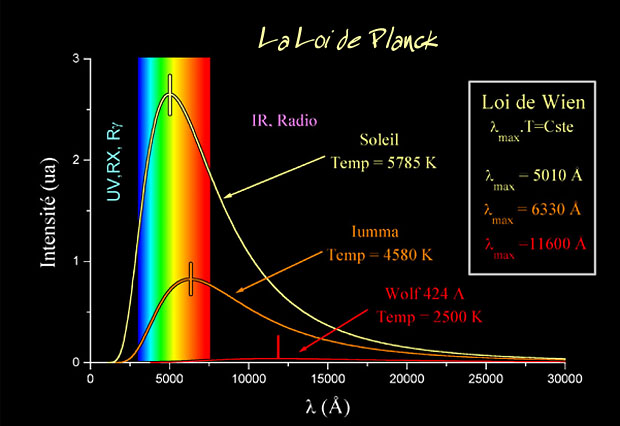

Ley de Planck para cuerpos a diferentes temperaturas.

Estaba bien aceptado entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía.

Pero si usamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de la radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano, y, desde luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico o una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para longitudes mayores como para longitudes menores. Esta longitud característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273 ºC bajo cero). Cuando a 1.000 ºC un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de la luz visible.

Acero al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de la luz visible.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en paquetes de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de onda y, por lo tanto, proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. La sencilla fórmula es:

E = hv

Donde E es la energía del paquete, v es la frecuencia y h es una nueva constante fundamental de la naturaleza, la constante de Planck. Cuando Planck calculó la intensidad de la radiación térmica imponiendo esta nueva condición, el resultado coincidió perfectamente con las observaciones.

Ni que decir tiene que, desde entonces, la fórmula ha sido mejorada y, como siempre pasa, los avances que son imparables van modificando las teorías originales para perfeccionarlas y que se ajusten mucho más a la realidad que la Naturaleza nos muestra cuando somos capaces de descubrir sus secretos.

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una manera mucho más tajante: el sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en paquetes de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos del paquete de energía de Planck.

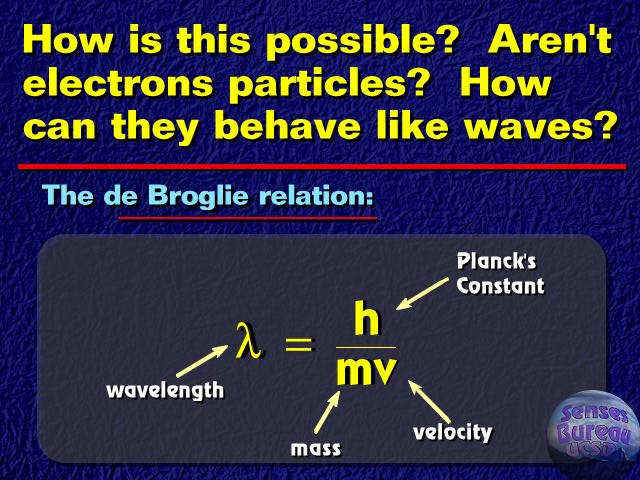

El príncipe francés Louis Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, que no sólo cualquier cosa que oscila tiene una energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar como una “onda” que se extiende en una cierta dirección del espacio, y que la frecuencia, v, de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse como una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilatorias de campos de fuerza.

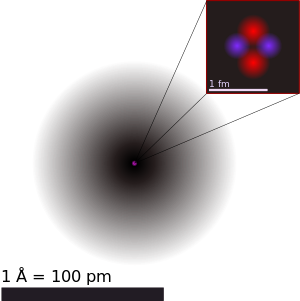

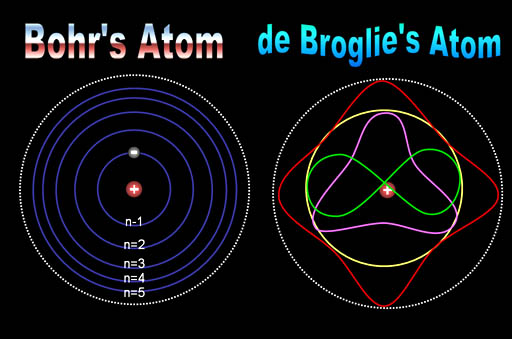

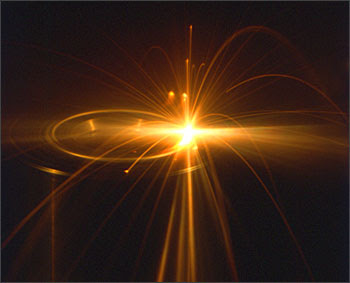

En mecánica cuántica, el comportamiento de un electrón en un átomo se describe por un orbital, que es una distribución de probabilidad más que una órbita. El electrón (e−), es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa.Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos, en otras palabras, generalmente se define como una partícula elemetal.

En la Teoría de cuerdas se dice que un electrón se encuentra formado por una subestructura (cuerdas). Tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor con respecto a la del protón. El miomento angular (espín) intrínseco del electrón es un valor semientero en unidades de ħ, lo que significa que es un fermión. Su antipartícula es denominada positrón: es idéntica excepto por el hecho de que tiene cargas —entre ellas, la eléctrica— de signo opuesto. Cuando un electrón colisiona con un positrón, las dos partículas pueden resultar totalmente aniquiladas y producir fotones y rayos gamma.

los leptones

Los electrones, que pertenecen a la primera generación de la familia de partículas de los leptones y participan en las interacciones fundamentales, tales como la Gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil. Como toda la materia, posee propiedades mecánico cuánticas tanto de partículas como de onmdas, de tal manera que pueden colisionar con otras partículas y pueden ser difractadas como la luz. Esta dualidad se demuestra de una mejor manera en experimentos con electrones a causa de su ínfima masa. Como los electrones son fermiones, dos de ellos no pueden ocupar el mismo estado cuántico, según el Principio de exclusión de Pauli. Por este motivo se forman las estrellas enanas blancas y de neutrones al final de la vida de las estrellas de poca masa.

Es curioso el comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de De Broglie. Poco después, en 1926, Edwin Schrödinger descubrió como escribir la teoría ondulatoria de De Broglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar los cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños quedaba exactamente determinado por las recién descubiertas “ecuaciones de onda cuántica”.

No hay duda de que la Mecánica Cuántica funciona maravillosamente bien. Sin embargo, surge una pregunta muy formal: ¿qué significan realmente esas ecuaciones?, ¿qué es lo que están describiendo? Cuando Isaac Newton, allá por el año 1687, formuló cómo debían moverse los planetas alrededor del Sol, estaba claro para todo el mundo lo que significaban sus ecuaciones: que los planetas están siempre en una posición bien definida en el espacio y que sus posiciones y sus velocidades en un momento concreto determinan inequívocamente cómo evolucionarán las posiciones y las velocidades con el tiempo.

Pero para los electrones todo esto es muy diferente. Su comportamiento parece estar envuelto en la bruma. Es como si pudieran “existir” en diferentes lugares simultáneamente, como si fueran una nube o una onda, y esto no es un efecto pequeño. Si se realizan experimentos con suficiente precisión, se puede determinar que el electrón parece capaz de moverse simultáneamente a lo largo de trayectorias muy separadas unas de otras. ¿Qué puede significar todo esto?

Niels Bohr consiguió responder a esta pregunta de forma tal que con su explicación se pudo seguir trabajando y muchos físicos siguen considerando su respuesta satisfactoria. Se conoce como la “interpretación de Copenhague” de la Mecánica Cuántica. En vez de decir que el electrón se encuentra en el punto x o en el punto y, nosotros hablamos del estado del electrón. Ahora no tenemos el estado “x” o el estado “y”, sino estados “parcialmente x” o “parcialmente y. Un único electrón puede encontrarse, por lo tanto, en varios lugares simultáneamente. Precisamente lo que nos dice la Mecánica Cuántica es como cambia el estado del electrón según transcurre el tiempo.

Un “detector” es un aparato con el cual se puede determinar si una partícula está o no presente en algún lugar pero, si una partícula se encuentra con el detector su estado se verá perturbado, de manera que sólo podemos utilizarlo si no queremos estudiar la evolución posterior del estado de la partícula. Si conocemos cuál es el estado, podemos calcular la probabilidad de que el detector registre la partícula en el punto x.

Las leyes de la Mecánica Cuántica se han formulado con mucha precisión. Sabemos exactamente como calcular cualquier cosa que queramos saber. Pero si queremos “interpretar” el resultado, nos encontramos con una curiosa incertidumbre fundamental: que varias propiedades de las partículas pequeñas no pueden estar bien definidas simultáneamente. Por ejemplo, podemos determinar la velocidad de una partícula con mucha exactitud, pero entonces no sabremos exactamente dónde se encuentra; o, a la inversa. Si una partícula tiene “espín” (rotación alrededor de su eje), la dirección alrededor de la cual está rotando (la orientación del eje) no puede ser definida con gran precisión.

No es fácil explicar con sencillez de dónde viene esta incertidumbre, pero hay ejemplos en la vida cotidiana que tienen algo parecido. La altura de un tono y la duración en el tiempo durante el cual oímos el tono tienen una incertidumbre mutua similar.

¿Onda o partícula? ¡Ambas a la vez! ¿Cómo es eso?

Para que las reglas de la Mecánica Cuántica funcionen, es necesario que todos los fenómenos naturales en el mundo de las cosas pequeñas estén regidos por las mismas reglas. Esto incluye a los virus, bacterias e incluso a las personas. Sin embargo, cuanto más grande y más pesado es un objeto más difícil es observar las desviaciones de las leyes del movimiento “clásicas” debidas a la mecánica cuántica.

Me gustaría referirme a esta exigencia tan importante y tan peculiar de la teoría con la palabra “holismo”. Esto no es exactamente lo mismo que entienden algunos filósofos por “holismo”, y que se podría definir como “el todo es más que la suma de las partes”.

Bien, si la Física nos ha enseñado algo, es justamente lo contrario: un objeto compuesto de un gran número de partículas puede ser entendido exactamente si se conocen las propiedades de sus partes (las partículas): basta que uno sepa sumar correctamente (¡y esto no es nada fácil en mecánica cuántica!). Lo que yo entiendo por holismo es que, efectivamente, el todo es la suma de las partes, pero sólo se puede hacer la suma si todas las partes obedecen a las mismas leyes.

Por ejemplo, la constante de Planck, h = 6,626075…x 10 exp. -34 julios segundo, debe ser exactamente la misma para cualquier objeto en cualquier sitio, es decir, debe ser una constante universal. Así, los extraterrestres del cuarto planeta a partir de la estrella SIL, cuando descubran esa constante, el resultado sería exactamente el mismo que le dio a Plancl, es decir, el Universo, funciona igual en todas partes.

Las reglas de la mecánica cuántica funcionan tan bien que refutarlas resulta realmente difícil. Los trucos ingeniosos descubiertos por Werner Heisenberg, Paul Dirac y muchos otros mejoraron y completaron las reglas generales. Pero Einstein y otros pioneros tales como Edwin Schrödinger, siempre presentaron serias objeciones a esta interpretación.

Quizá funcione bien, pero ¿dónde está exactamente el electrón, en el punto x o en el punto y? Em pocas palabras, ¿dónde está en realidad?, ¿cuál es la realidad que hay detrás de nuestras fórmulas? Si tenemos que creer a Bohr, no tiene sentido buscar tal realidad. Las reglas de la mecánica cuántica, por sí mismas, y las observaciones realizadas con detectores son las únicas realidades de las que podemos hablar.

Hasta hoy, muchos investigadores coinciden con la actitud pragmática de Bohr. Los libros de historia dicen que Bohr demostró que Einstein estaba equivocado. Pero no son pocos, incluyéndome a mí, los que sospechamos que a largo plazo el punto de vista de Einstein volverá: que falta algo en la interpretación de Copenhague. Las objeciones originales de Einstein pueden superarse, pero aún surgen problemas cuando uno trata de formular la mecánica cuántica para todo el Universo (donde las medidas no se pueden repetir) y cuando se trata de reconciliar las leyes de la mecánica cuántica con las de la Gravitación… ¡Infinitos!

La mecánica cuántica y sus secretos han dado lugar a grandes controversias, y la cantidad de disparates que ha sugerido es tan grande que los físicos serios ni siquiera sabrían por donde empezar a refutarlos. Algunos dicen que “la vida sobre la Tierra comenzó con un salto cuántico”, que el “libre albedrío” y la “conciencia” se deben a la mecánica cuántica: incluso fenómenos paranormales han sido descritos como efectos mecanocuánticos.

Yo sospecho que todo esto es un intento de atribuir fenómenos “ininteligibles” a causas también “ininteligibles” (como la mecánica cuántica) dónde el resultado de cualquier cálculo es siempre una probabilidad, nunca una certeza.

Claro que, ahí están esas teorías más avanzadas y modernas que vienen abriendo los nuevos caminos de la Física y que, a mi no me cabe la menor duda, más tarde o más temprano, podrá explicar con claridad esas zonas de oscuridad que ahora tienen algunas teorías y que Einstein señalaba con acierto.

¿No es curioso que, cuando se formula la moderna Teoría M, surjan, como por encanto, las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General? ¿Por qué están ahí? ¿Quiere eso decir que la Teoría de Einstein y la Mecánica Cuántica podrán al fin unirse en pacifico matrimonio sin que aparezcan los dichosos infinitos?

Bueno, eso será el origen de otro comentario que también, cualquier día de estos, dejaré aquí para todos ustedes.

emilio silvera

Ene

13

¿La Física? ¡Una maravilla!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Cuando llegamos a los seres unicelulares, se ve que ellos no hay distinción entre arriba y abajo. Para ellos, la tensión superficial del agua es mucho más importante que la fuerza de la gravedad a esa escala.

La tensión superficial es una consecuencia de que todas las moléculas y los átomos se atraen unos a otros con una fuerza que nosotros llamamos de Van der Waals. fuerza tiene un alcance muy corto; para ser precisos, diremos que la intensidad de esta fuerza a una distancia r es aproximadamente 1/r7. Esto significa que si se reduce la distancia dos átomos a la mitad de la fuerza de Van der Waals con la que se atraen uno a otro se hace 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128 veces más intensa. Cuando los átomos y las moléculas se acercan mucho unos a otros quedan unidos muy fuertemente a través de esta fuerza. El conocimiento de esta fuerza se debe a Johannes Diderik Van der Waals (1837 – 1923) con su tesis sobre la continuidad del líquido y gaseoso que le haría famoso, ya que en esa época (1873), la existencia de las moléculas y los átomos no estaba completamente aceptado.

La tensión superficial del agua, es el efecto físico (energía de atracción entre las moléculas) que “endurece” la capa superficial del agua en reposo y permite a algunos insectos, como el mosquito y otros desplazarse por la superficie del agua sin hundirse.

El famoso físico inglés James Clerk Maxwell, que formuló la teoría del electromagnetismo de Faraday, quedó muy impresionado por este de Van der Waals.

Los tamaños de los seres uniceculares, animales y vegetales, se miden en micrómetros o “micras”, donde 1 micra es 1/1.000 de milímetro, aproximadamente el tamaño de los detalles más pequeños que se pueden observar con un microscopio ordinario. El mundo de los microbios es fascinante, pero no es el objeto de este trabajo, y continuaremos el viaje emprendido las partículas elementales que forman núcleos, átomos, células y materia, así como las fuerzas que intervienen en las interacciones fundamentales del universo y que afecta a todo lo que existe.

Hemos hablado del electrón que rodea el núcleo, de su carga eléctrica negativa que complementa la positiva de los protones y hace estable al átomo; una masa de solamente 1/1.836 de la del núcleo más ligero (el del hidrógeno). La importancia del electrón es vital en el universo.

Pero busquemos los “cuantos”. La física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck propuso una posible solución a un problema que había intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menor intensidad, por los objetos más fríos (radiación de cuerpo negro).

Estaba bien aceptado entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía. Pero si utilizamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de una radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano y, luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico a una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para longitudes mayores como para menores. Esta longitud de onda característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta de objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273º bajo cero). Cuando a 1.000º C un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de luz visible.

Radiación de Cuerpo Negro

Un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. A pesar de su , el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal físico para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. El nombre Cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862.

La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo negro. Todo cuerpo emite energía en de ondas electromagnéticas, siendo esta radiación, que se emite incluso en el vacío, tanto más intensa cuando más elevada es la temperatura del emisor. La energía radiante emitida por un cuerpo a temperatura ambiente es escasa y corresponde a longitudes de onda superiores a las de la luz visible (es decir, de menor frecuencia). Al elevar la temperatura no sólo aumenta la energía emitida sino que lo hace a longitudes de onda más cortas; a esto se debe el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta. Los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias o longitudes de onda, sino que siguen la ley de Planck.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en paquetes de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de onda, y por tanto, proporcional a la frecuencia de radiación emitida. La fórmula es E = hν, donde E es la energía del paquete, ν es la frecuencia y h es una nueva constante fundamental de la naturaleza, la constante de Planck. Cuando Planck calculó la intensidad de la radiación térmica imponiendo nueva condición, el resultado coincidió perfectamente con las observaciones.

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una manera mucho más tajante: él sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en paquetes de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos del paquete de energía de Planck. El príncipe francés Louis-Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, propuso que no sólo cualquier cosa que oscila tiene energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar una “onda” que se extiende en una cierta región del espacio, y que la frecuencia ν de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilantes de campos de fuerza, esto lo veremos más adelante.

El curioso comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de de Broglie. Poco después, en 1926, Edwin Schrödinger descubrió cómo escribir la teoría ondulatoria de de Broglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños quedaba exactamente determinado por las recién descubiertas “ecuaciones de ondas cuánticas”.

Está bien comprobado que la mecánica cuántica funciona de maravilla…, pero, sin embargo, surge una pregunta muy formal: ¿qué significan realmente estas ecuaciones?, ¿qué es lo que están describiendo? Isaac Newton, allá en 1867 formuló cómo debían moverse los planetas alrededor del Sol, estaba claro todo el mundo qué significaban sus ecuaciones: que los planetas estaban siempre en una posición bien definida des espacio y que sus posiciones y sus velocidades en un momento concreto determinan inequívocamente cómo evolucionarán las posiciones y las velocidades en el tiempo.

Pero los electrones todo es diferente. Su comportamiento parece estar envuelto en misterio. Es como si pudieran “existir” en diferentes lugares simultáneamente, como si fueran una nube o una onda, y esto no es un efecto pequeño. Si se realizan experimentos con suficiente precisión, se puede determinar que el electrón parece capaz de moverse simultáneamente a lo largo de trayectorias muy separadas unas de otras. ¿Qué puede significar todo esto?

Niels Bohr consiguió responder a esta pregunta de tal que con su explicación se pudo seguir trabajando, y muchos físicos siguen considerando su respuesta satisfactoria. Se conoce como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica.

Si la mecánica cuántica tiene cosas extrañas y el espín es una de ellas. Y si uno piensa que la intuición le ayudará a comprender todo esto, pues no lo hará, o es poco probable que lo haga. Las partículas tienen un espín fundamental. Al igual que la carga eléctrica o la masa, el espín ayuda a definir que de partícula es cada una.

Las leyes de la mecánica cuántica han sido establecidas con mucha precisión; permite cómo calcular cualquier cosa que queramos saber. Pero si queremos “interpretar” el resultado, nos encontramos con una curiosa incertidumbre fundamental: que varias propiedades de las partículas pequeñas no pueden estar bien definidas de manera simultánea. Por ejemplo, podemos determinar la velocidad de una partícula con mucha precisión, pero entonces no sabremos exactamente dónde se encuentra; o a la inversa, podemos determinar la posición con precisión, pero entonces su velocidad queda mal definida. Si una partícula tiene espín (rotación alrededor de su eje), la dirección alrededor de la cual está rotando (la orientación del eje) no puede ser definida con gran precisión.

La posición y el momento de una partícula nunca lo podremos saber con precisión ilimitada.

No es fácil explicar de forma sencilla de dónde viene esta incertidumbre, pero existen ejemplos en la vida cotidiana que tienen algo parecido. La altura de un tono y la duración en el tiempo durante el cual oímos el tono tienen una incertidumbre mutua similar. Para afinar un instrumento se debe escuchar una nota durante un cierto intervalo de tiempo y compararla, por ejemplo, con un diapasón que debe vibrar también durante un tiempo. Notas muy breves no tienen bien definido el tono.

El principio de incertidumbre de Heisenberg representa uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica, también lo es el prinicpio de exclusión de Pauli que explica como los fermiones se comportan y hacen posible que existan estrellas enanas blancas y de neutrones, otros principios de Física nos hablan del por qué, la materia se comporta como lo hace allá, en lo más profundo de su “ser”. Los físicos ven mucho más profundamente de lo que a primera vista podemos ver la gente normal, ellos son privilegiados que saben, del mundo, de la Naturaleza y del Universo, ellos comprender la dinámica oculta en ese “universo” de lo infinitesimal.

Para que las reglas de la mecánica cuántica funcionen, es necesario que todos los fenómenos naturales en el mundo de las cosas pequeñas estén regidos por las mismas reglas. Esto incluye a los virus, bacterias e incluso a las personas. Sin embargo, cuando más grande y más pesado es un objeto, más difícil es observar las desviaciones de las leyes del movimiento “clásicas” debidas a la mecánica cuántica. Me gustaría referirme a exigencia tan importante y tan peculiar de la teoría con la palabra “holismo”. Esto no es exactamente lo mismo que entienden algunos filósofos por holismo, y que podría definir como “el todo es más que la suma de sus partes”. Si la física nos ha enseñado algo es justo lo contrario. Un objeto compuesto de un gran de partículas puede ser entendido exactamente si se conocen las propiedades de sus partes (partículas); basta que sepamos sumar correctamente (¡y esto no es nada fácil en mecánica cuántica!). Lo que entiendo por holismo es que, efectivamente, el todo es la suma de las partes, pero sólo se puede hacer la suma si todas las partes obedecen a las mismas leyes. Por ejemplo, la constante de Planck, h, que es igual a 6’626075… × 10-34 Julios segundo, debe ser exactamente la misma para cualquier objeto en cualquier sitio, es decir, debe ser una constante universal.

La mecánica cuántica es muy extraña a nuestro “sentido común”, sabemos que se desenvuelve en ese “universo” de lo muy pequeño, alejado de nuestra vida cotidiana en el macrocosmos tetradimensional que, no siempre coincide con lo que, en aquel otro ininitesimal acontece.

Las reglas de la mecánica cuántica funcionan tan bien que refutarlas resulta realmente difícil. Los trucos ingeniosos descubiertos por Werner Heisemberg, Paul Dirac y muchos otros mejoraron y completaron las reglas generales. Pero Einstein y otros pioneros como Erwin Schrödinger siempre presentaron serias objeciones a interpretación. Quizá funcione bien, pero ¿dónde está exactamente el electrón?, ¿en el punto x o en el punto y? En pocas palabras, ¿dónde está en realidad?, y ¿cuál es la realidad que hay detrás de nuestras fórmulas? Si tenemos que creer a Bohr, no tiene sentido buscar tal realidad. Las reglas de la mecánica cuántica, por sí mismas, y las observaciones realizadas con detectores son las únicas realidades de las que podemos hablar.

Es cierto que, existe otro universo dentro de nuestro del que, aún, nos queda mucho por aprender.

La mecánica cuántica puede ser definida o resumida así: en principio, con las leyes de la naturaleza que conocemos se puede predecir el resultado de cualquier experimento, en el sentido que la predicción consiste en dos factores: el primer factor es un cálculo definido con exactitud del efecto de las fuerzas y estructuras, tan riguroso como las leyes de Isaac Newton para el movimiento de los planetas en el Sistema Solar; el segundo factor es una arbitrariedad estadística e incontrolable definida matemáticamente de estricta. Las partículas seguirán una distribución de probabilidades dadas, primero de una forma y luego de otra. Las probabilidades se pueden calcular utilizando la ecuación de Schrödinger de función de onda (Ψ) que, con muchas probabilidades nos indicará el lugar probable donde se encuentra una partícula en un dado.

Muchos estiman que esta teoría de las probabilidades desaparecerá cuando se consiga la teoría que explique, de forma completa, todas las fuerzas; la buscada teoría del todo, lo que implica que nuestra descripción actual incluye variables y fuerzas que (aún) no conocemos o no entendemos. Esta interpretación se conoce como hipótesis de las variables ocultas.”

Publica: emilio silvera

Dic

15

El vacío superconducto – La máquina de Higgs-Kibble

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (5)

Comments (5)

Lo único que no resulta ser lo mismo cuando se mira a través del microscopio (o, en la jerca de la física teórica, cuando se realiza una transformación de escala) es la masa de la partícula. Esto se debe a que el alcance de la fuerza parece mayor a través del microscopìo y, por lo tanto, la masa de la partícula parece ser menor. Nótese que esta situación es la opuesta a la que se presenta en vida corriente donde un grano de arena parece mayor -¿más pesado, por lo tanto?- cuando se observa con un microscopio.

Granos de arena vistos al microscopio

Una consecuencia de todo esto es que en una teoría de Yang-Mills el termino de masa parece desaparecer cuando se realiza una transformación de escala, lo que implica que a través del microscopio se recupera la invariancia gauge. Esto es lo que causa la dificultad con la que se enfrentó Veltman. ¿Se puede observar directamente el potencial vector de Yang-Mills? Parece que puede observa4rse en el mundo de las cosas grandes, pero no en el mundo de lo pequeño. Esto es una contradicción y es una raz´`on por la que ese esquema nunca ha podido funcionar adecuadamente.

En 2009, la empresa canadiense D-Wave Systems, conjuntamente con la NASA, desarrolló un ordenador cuántico de 128 cubits. Rainer contiene 128 dispositivos físicos (pequeños aros de metal niobidio) que a muy baja temperatura actúan como sistemas cuánticos con dos niveles (es decir, cubits) como consecuencia de la superconductividad.

¡Había una salida! Pero ésta procede de una rama muy diferente de la física teórica, la física de los metales a muy bajas temperaturas. A esas temperaturas, los “fenómenos cuánticos” dan lugar a efectos muy sorprendentes, que se describen con teorías cuánticas de campos, exactamente iguales a las que se utilizan en la física de partículas elementales. La física de partículas elementales no tienen nada que ver con la física de bajas temperaturas, pero las matemáticas son muy parecidas.

En algunos materiales, el “campo” que se hace importante a temperaturas muy bajas podría ser el que describe cómo los átomos oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio, o el que describe a los electrones en este tipo de material. A temperaturas muy baja nos encontramos con los “cuantos” de esos campos. Por ejemplo, el “fonón” es el cuanto del sonido. Su comportamiento recuerda al fotón, el cuanto de la luz, salvo que los números son muy diferentes: los fonones se propagan con la velocidad del sonido, a cientos o quizá miles de metros por segundo, y los fotones lo hacen a la velocidad de la luz que es de 300.000 km/s, ¡aproximadamente un millón de veces más deprisa! Las partículas elementales en las que estamos interesados generalmente tienen velocidades cercanas a las de la luz.

El fonon es la partícula elemental del sonido, como el foton lo es en la luz...

Uno de los “fenómenos cuánticos” más espectaculares que tienen lugar en los materiales muy fríos es la llamada superconductividad, fenómeno consistente en el hecho de que la resistencia que presenta ese material al paso de la corriente eléctrica se hace cero. Una de las consecuencias de ese estado es que el material no admite la más mínima diferencia de potencial eléctrico, porque ésta sería inmediatamente neutralizada por una corriente eléctrica “ideal”. El material tampoco admite la presencia de campos magnéticos porque, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, la creación del campo magnético está asociada con una corriente eléctrica inducida, que al no encontrar resistencia neutralizaría completamente el campo magnético. Por lo tanto, en el interior de un superconductor no se puede crear ni un campo electrónico ni magnético. Esta situación sólo cambia si las corrientes inducidas son muy elevadas, como ocurre cuando se somete el superconductor a los campos de imanes muy potentes y que perturban el material. No siendo capaz de resistir una fuerza tan brutal, pierde la superconductividad y se rinde permitiendo la existencia de un campo magnético en su interior.

¿Pero, qué tiene que ver un superconductor con las partículas elementales? Bien, un material superconductor se puede entender como un sistema en el cual el campo electromagnético es un campo de muy corto alcance. Está siendo apantallado y, sin embargo, es un campo de Maxwell, un campo gauge. ¡Esto es lo que hace interesante un superconductor para alguien que quiera describir la interacción débil entre partículas como una teoría gauge! ¡Qué característica tan bella de la física teórica! Se pueden comparar dos mundos completamente diferentes simplemente porque obedecen a las mismas ecuaciones matemáticas.

¿Cómo funciona un superconductor? La verdadera causa de este fenómeno peculiar la descubrieron John Bardeen, Leon N. Cooper y John R. Schrieffer por lo que recibieron el premio Nobel en 1972). Los electrones de un trozo sólido de material tienen que reunir al mismo tiempo dos condiciones especiales para dar lugar a la superconductividad: la primera es apareamiento y la segunda condensación de Bose.

“Apareamiento” significa que los electrones forman pares y actúan en pares, y los que producen la fuerza que mantiene los pares unidos son los fonones. En cada par, los electrones rotan alrededor de su propio eje, pero en direcciones opuestas, de manera que el par (llamado “par de Cooper”), en su conjunto, se comporta como si no tuviera rotación (“momento angular”). Así, un par de Cooper se comporta como una “partícula” con espín 0 y carga eléctrica -2.

La “condensación de Bose” es un fenómeno típicamente mecánico-cuántico. Sólo se aplica a partículas con espín entero (bosones). Al igual que los lemmings, los bosones se agrupan juntos en el estado de menor energía posible, Recuérdese que a los bosones les gusta hacer a todos la misma cosa. En este estado todavía se puede mover, pero no pueden perder más energía y, en consecuencia, no sufren ninguna resistencia a su movimiento. Los pares de Cooper se mueven libremente, de manera que pueden crear corrientes eléctricas que no encuentran ninguna resistencia. Un fenómeno parecido tiene lugar en el helio líquido a muy bajas temperaturas. Aquí los átomos de helio forman una condensación de Bose y el líquido que forman puede fluir a través de los agujeros más pequeños sin la más mínima resistencia.

Condensado de Bose-Einstein

Como los electrones por separado tienen espín ⅟₂ no pueden sufrir una condensación de Bose. Las partículas cuyo espín es igual a un entero más un medio (fermiones) tienen que estar en estados cuánticos diferentes debido al principio de exclusión de Pauli. Esta es la razón por la que la superconductividad sólo se puede producir cuando se forman pares. Sí, comprendo que estas afirmaciones le sugerirán varias preguntas y me disculpo por adelantado, pero de nuevo he traducido fórmulas a palabras, lo que implica que el razonamiento pueda parecer poco satisfactorio. ¡Simplemente tome esto como una cierta “lógica cuántica” difícil de manejar! Fueron el belga François Englert, el americano Robert Brout y el inglés Peter Higgs los que descubrieron que la superconductividad podría ser importante para las partículas elementales. Propusieron un modelo de partículas elementales en el cual partículas eléctricamente cargadas, sin espín, sufrían una condensación de Bose. Esta vez, sin embargo, la condensación no tenía lugar en el interior de la materia sino el vacío. Las fuerzas entre las partículas tenían que ser elegidas de tal manera que se ahorrara más energía llenando el vacío de estas partículas que dejándolo vacío. Estas partículas no son directamente observables, pero podríamos sentir el estado, en cuyo espacio y tiempo están moviéndose las partículas de Higgs (como se las conoce ahora) con la mínima energía posible, como si el espacio tiempo estuviera completamente vacío.

Haber encontrado el bosón de Higgs puede resolver el misterio de la composición de masa de todos los objetos. Esta masa está presente en las partículas subatómicas y sin ellas la materia sólida no podría existir. El bosón de Higgs está relacionado a un campo energético, que se llama el campo de Higgs, el mismo que está presente en todo el universo de igual forma como el agua inunda una piscina. Es formando parte de ese campo, que las diversas partículas, como los protones, neutrones, electrones y otras, adquieren su masa. Las partículas más pequeñas encuentran menos dificultades para desplazarse, y las más grandes lo hacen con mayor dificultad. De todas las maneras, quedan muchas por explicar. Fandila nos prguntaba que, ¿de dónde adquiere su masa el mismo Bosón de Higgs?

Las partículas de Higgs son los cuantos del “campo de Higgs”. Una característica de este campo es que su energía es mínima cuando el campo tiene una cierta intensidad, y no cuando es nulo. Lo que observamos como espacio vacío no es más que la configuración de campo con la menor energía posible. Si pasamos de la jerga de campos a la de partículas, esto significa que el espacio vacío está realmente lleno de partículas de Higgs que han sufrido una condensación Bose”.

Este espacio vacío tiene muchas propiedades en común con el interior de un superconductor. El campo electromagnético aquí también es de corto alcance. Esto está directamente relacionado con el hecho de que, en tal mundo, el fotón tiene una cierta masa en reposo.

Y aún tenemos una simetría gauge completa, es decir, la invariancia gauge no se viola en ningún sitio. Y así, sabemos cómo transformar un fotón en una partícula “con masa” sin violar la invariancia gauge. Todo lo que tenemos que hacer es añadir estas partículas de Higgs a nuestras ecuaciones.

La razón por la que el efecto de invariancia gauge en las propiedades del fotón es tan diferente ahora es que las ecuaciones están completamente alteradas por la presencia del campo de Higgs en nuestro estado vacío. A veces se dice que “el estado vacío rompe la simetría espontáneamente”. Esto no es realmente correcto, pero el fenómeno está muy relacionado con otras situaciones en las que se produce espontáneamente una rotura de simetría.

Higgs sólo consideró campos electromagnéticos “ordinarios”, pero, desde luego, sabemos que el fotón ordinario en un vacío auténtico no tiene masa en reposo. Fue Thomas Kibble el que propuso hacer una teoría de Yang-Mills superconductora de esta forma, simplemente añadiendo partículas sin espín, con carga de Yang-Mills en vez de carga ordinaria, y suponer que estas partículas podían experimentar una condensación de Bose. Entonces el alcance de las interacciones de Yang-Mills se reduce y los fotones de Yang-Mills se convierten en partículas con espín igual a 1 y masa distinta de cero.

La discontinuidad manifiesta junto con la invariancia de escala (autosemejanza), que presenta la energía de las fluctuaciones del vacío cuántico. Las consecuencias de la existencia del cuanto mínimo de acción fueron revolucionarios para la comprensión del vacío. Mientras la continuidad de la acción clásica suponía un vacío plano, estable y “realmente” vacío, la discontinuidad que supone el cuanto nos dibuja un vacío inestable, en continuo cambio y muy lejos de poder ser considerado plano en las distancias atómicas y menores. El vacío cuántico es de todo menos vacío, en él la energía nunca puede quedar estabilizada en valor cero, está fluctuando sobre ese valor, continuamente se están creando y aniquilando todo tipo de partículas, llamadas por eso virtuales, en las que el producto de su energía por el tiempo de su existencia efímera es menor que el cuanto de acción. Se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío y son las responsables de que exista un campo que lo inunda todo llamado campo de punto cero.

Algunos físicos proponen una controvertida teoría en la que un extraño tipo de materia, el Singlet de Higgs, se movería hacia el pasado o el futuro en el LHC. ¡Qué imaginación! Claro que, puestos a imaginar…

Bien sabido es que mientras más profundizamos en el conocimiento de los secretos del mundo que nos rodea, más interrogantes y misterios sin resolver se nos muestran. Cada vez que abrimos una puerta, llegamos a una habitación que tiene otras muchas por abrir. Es la búsqueda incesante del hombre, su insoslayable afán por saber el por qué, el cómo y el cuándo de todas las cosas.

¿Estaremos entrando en una especie de locura?

Bueno…

Por su parte, el científico británico Peter Higgs, de 80 años, que dio su nombre a la llamada “partícula divina” en 1964, afirmó que cree que su Bosón seríaá hallado gracias al Gran Colisionador. “Creo que es bastante probable” dijo pocas horas después de que entrara en funcionamiento el gigantesco acelerador. Y, según parece, se está saliendo con la suya.

De todas las maneras, estaría bien saber, a ciencia cierta, cómo es el campo de Higgs del que toman la masa todas las partículas, y conocer, mediante que sistema se transfieren la masa, o, si cuando las partículas entran en el campo de Higgs e interracionan con él, es el efecto frenado el que les otorga la masa como nos dice nuestro amigo Ramón Marques en su teoría.

emilio silvera

Nov

21

Buscando la Gravedad cuántica

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Quién sabe cómo nos veremos nosotros dentro de unos cientos de años

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”. Lo cierto es que, para que las dos teorías, cuántica y relativista se reúnan sin que surjan los dichosos infinitos, se tiene que plantear dentro de una teoría de dimensiones extra. Esas teorías de más dimensiones, requieren de complejas formulaciones que no todos, podemos entender.

Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo (¿y Perelman? ¿Por qué nos se ha implicado?). Hablan de 10, 11 y 26 dimensiones, siempre, todas ellas espaciales menos una que es la temporal. Vivimos en cuatro: tres de espacio (este-oeste, norte-sur y arriba-abajo) y una temporal. No podemos, ni sabemos o no es posible instruir, en nuestro cerebro (también tridimensional), ver más dimensiones. Pero llegaron Kaluza y Klein y compactaron, en la longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. ¡Problema solucionado!

¿Quién puede ir a la longitud de Planck para verla?

Ni vemos la longitud de Planck ni las dimensiones extra

La puerta de las dimensiones más altas quedó abierta y, a los teóricos, se les regaló una herramienta maravillosa. En el Hiperespacio, todo es posible. Hasta el matrimonio de la relatividad general y la mecánica cuántica, allí si es posible encontrar esa soñada teoría de la Gravedad cuántica.

Así que, los teóricos, se han embarcado a la búsqueda de un objetivo audaz: buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intenso calor del universo en sus primeros tiempos, una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas. Todo debe ser contestado a partir de una ecuación básica.

¿Dónde radica el problema?

Nuestro es tridimensional y no podemos ver otro más allá… ¡si existe!

El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo de la observación, o no lo tiene todavía si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello, no la tiene ni el nuevo acelerador de partículas LHC que con sus 14 TeV no llegaría ni siquiera a vislumbrar esas cuerdas vibrantes de las que tanto se habla.

La verdad es que, la teoría que ahora tenemos, el Modelo Estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido a altas energías.

Con sus 20 parámetros aleatorios (parece que uno de ellos ha sido hallado -el bosón de Higgs-), el Modelo estándar de la física de partículas que incluye sólo tres de las interacicones fundamentales -las fuerzas nucleares débil y fuerte y el electromagnetismo-, ha dado un buen resultado y a permitido a los físicos trabajar ampliamente en el conocimiento del mundo, de la Naturaleza, del Universo. Sin embargo, deja muchas preguntas sin contestar y, lo cierto es que, se necesitan nuevas maneras, nuevas formas, nuevas teorías que nos lleven más allá.

¡Necesitamos algo más avanzado!

Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las partículas que conocemos y están incluidas en el Modelo estándar, se nos ha dicho que ha sido encontrada pero, nada se ha dicho de cómo ésta partícula transmite la masa a las demás. Faltan algunas explicaciones.

El secreto de todo radica en conseguir la simplicidad: el átomo resulto ser complejo lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones, resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo, tan pequeño, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones y, ahora, queremos continuar profundizando, sospechamos, que después de los quarks puede haber algo más.

Los del LHC dicen haber encontrado el Bosón de Higgs pero, no he podido leer ni oir, alguna explicación clara y precisa de cómo le dá masa a las demás partículas. Espero que, el Nobel se justifique y que expongan con detalle lo que pasa en los llamados “océanos de Higgs” por el que las partículas circulan para adquirir sus masas que les “proporciona” el recien “hallado” bosón.

¿Cómo llegamos aquí? Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el vacío y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por este campo, toman masa. Esto no es por sí mismo destacable, pues las partículas pueden tomar energía de los campos (gauge) de los que hemos comentado, del campo gravitatorio o del electromagnético. Si llevamos un bloque de plomo a lo alto de la Torre Eiffel, el bloque adquiriría energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra.

Como E=mc2, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del Sistema Tierra-bloque de plomo. Aquí hemos de añadirle amablemente un poco de complejidad a la venerable ecuación de Einstein. La masa, m, tiene en realidad dos partes. Una es la masa en reposo, m0, la que se mide en el laboratorio cuando la partícula está en reposo. La partícula adquiere la otra parte de la masa en virtud de su movimiento (como los protones en el acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a c) o en virtud de su energía potencial de campo. Vemos una dinámica similar en los núcleos atómicos. Por ejemplo, si separamos el protón y el neutrón que componen un núcleo de deuterio, la suma de las masas aumenta.

Peor la energía potencial tomada del campo de Higgs difiere en varios aspectos de la acción de los campos familiares. La masa tomada de Higgs es en realidad masa en reposo. De hecho, en la que quizá sea la versión más

apasionante de la teoría del campo de Higgs, éste genera toda la masa en reposo. Otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas. Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan éstas al campo de Higgs.

La influencia de Higgs en las masas de los quarks y de los leptones, nos recuerda el descubrimiento por Pieter Zeeman, en 1.896, de la división de los niveles de energía de un electrón cuando se aplica un campo magnético al átomo. El campo (que representa metafóricamente el papel de Higgs) rompe la simetría del espacio de la que el electrón disfrutaba.

Hasta ahora no tenemos ni idea de que reglas controlan los incrementos de masa generados por el Higgs (de ahí la expectación creada por el nuevo acelerador de partículas LHC). Pero el problema es irritante: ¿por qué sólo esas masas –Las masas de los W+, W–, y Zº, y el up, el down, el encanto, el extraño, el top y el bottom, así como los leptones – que no forman ningún patrón obvio?

No dejamos de experimentar para saber ccómo es nuestro mundo, la Naturaleza, el Universo que nos acoge

Las masas van de la del electrón 0’0005 GeV, a la del top, que tiene que ser mayor que 91 GeV. Deberíamos recordar que esta extraña idea (el Higgs) se empleó con mucho éxito para formular la teoría electrodébil (Weinberg-salam). Allí se propuso el campo de Higgs como una forma de ocultar la unidad de las fuerzas electromagnéticas y débiles. En la unidad hay cuatro partículas mensajeras sin masa –los W+, W–, Zº y fotón que llevan la fuerza electrodébil. Además está el campo de Higgs, y, rápidamente, los W y Z chupan la esencia de Higgs y se hacen pesados; el fotón permanece intacto. La fuerza electrodébil se fragmenta en la débil (débil porque los mensajeros son muy gordos) y la electromagnética, cuyas propiedades determina el fotón, carente de masa. La simetría se rompe espontáneamente, dicen los teóricos. Prefiero la descripción según la cual el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa.

Las masas de los W y el Z se predijeron con éxito a partir de los parámetros de la teoría electrodébil. Y las relajadas sonrisas de los físicos teóricos nos recuerdan que Gerard ^t Hooft y Veltman dejaron sentado que la teoría entera esta libre de infinitos.

En esta última dirección ha publicado numerosos libros y artículos, donde aborda la asignatura pendiente de la unificación de la mecánica cuántica y la teoría del campo gravitatorio. El camino que ha seguido Penrose es encontrar una base común a ambas.

Para ello ha introducido dos modelos: los “spin networks” y los “twistors”, el primero discreto, con una métrica intrínseca, no relativista, previo al concepto de espacio, el segundo continuo, con una métrica extrínseca, relativista e inmerso en un espacio-tiempo dado.

Claro que son varias las corrientes que quieren abrirse camino hacia otras físicas nuevas.

La teoría de supercuerdas tiene tantas sorpresas fantásticas que cualquiera que investigue en el tema reconoce que está llena de magia. Es algo que funciona con tanta belleza… Cuando cosas que no encajan juntas e incluso se repelen, si se acerca la una a la otra alguien es capaz de formular un camino mediante el cual, no sólo no se rechazan, sino que encajan a la perfección dentro de ese sistema, como ocurre ahora con la teoría M que acoge con naturalidad la teoría de la relatividad general y la teoría mecánico-cuántica; ahí, cuando eso se produce, está presente la belleza.

Lo que hace que la teoría de supercuerdas sea tan interesante es que el marco estándar mediante el cual conocemos la mayor parte de la física es la teoría cuántica y resulta que ella hace imposible la gravedad. La relatividad general de Einstein, que es el modelo de la gravedad, no funciona con la teoría cuántica. Sin embargo, las supercuerdas modifican la teoría cuántica estándar de tal manera que la gravedad no sólo se convierte en posible, sino que forma parte natural del sistema; es inevitable para que éste sea completo.

¿Por qué es tan importante encajar la gravedad y la teoría cuántica? Porque no podemos admitir una teoría que explique las fuerzas de la naturaleza y deje fuera a una de esas fuerzas. Así ocurre con el Modelo Estándar que deja aparte y no incluye a la fuerza gravitatoria que está ahí, en la Naturaleza.

La teoría de supercuerdas se perfila como la teoría que tiene implicaciones si tratamos con las cosas muy pequeñas, en el microcosmos; toda la teoría de partículas elementales cambia con las supercuerdas que penetra mucho más; llega mucho más allá de lo que ahora es posible.

La topología es, el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la geometría y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiempos antiguos, la topología aparece en el siglo diecisiete, con el nombre de analysis situs, ésto es, análisis de la posición.

De manera informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes, cuando dichas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. La transformación permitida presupone, en otras palabras, que hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la figura original y los de la transformada, y que la deformación hace corresponder puntos próximos a puntos próximos. Esta última propiedad se llama continuidad, y lo que se requiere es que la transformación y su inversa sean ambas continuas: así, trabajarnos con homeomorfismos.

En cuanto a nuestra comprensión del universo a gran escala (supercúmulos de galaxias, ondas gravitacionales, posibles estrellas de Quarks-Gluones… el propio Big Bang…), creo que afectará a nuestra idea presente, al esquema que hoy rige y, como la nueva teoría, el horizonte se ampliará enormemente; el cosmos se presentará ante nosotros como un todo, con un comienzo muy bien definido y un final muy bien determinado. El Tiempo y la Entropía tienen mucho que decir en todo eso y, por el camino hacia el conocimiento pleno, tendremos que comprender, de manera completa y exacta que es la Luz, la Gravedad y… ¡tántas cosas!

Para cuando eso llegue, sabremos lo que es, como se genera y dónde están situados los orígenes de esa “fuerza”, “materia”, o, “energía” que ahora no sabemos ver para explicar el movimiento de las galaxias o la expansión del espacio mismo, la posible existencia de otros universos…

emilio silvera

Nov

3

Los secretos de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

El psicólogo Eric Ericsson llegó a proponer una teoría de estadios psicológicos del desarrollo. Un conflicto fundamental caracteriza cada fase. Si este conflicto no queda resuelto, puede enconarse e incluso provocar una regresión a un periodo anterior. Análogamente, el psiicólogo Jean Piaget demostró que el desarrollo mental de la primera infancia tampoco es un desarrollo continuo de aprendizaje, sino que está realmente caracterizado por estadios discontinuos en la capacidad de conceptualización de un niño. En un mes, un niño puede dejar de buscar una pelota una vez que ha rodado fuera de su campo de visión, sin comprender que la pelota existe aunque no la vea. Al mes siguiente, esto resultará obvio para el niño.

Los procesos siguen, las cosas cambian, el Tiempo inexorable transcurre, si hay vida vendrá la muerte, lo que es hoy mañana no será.

Esta es la esencia de la dialéctica. Según esta filosofía, todos los objetos (personas, gases, estrellas, el propio universo) pasan por una serie de estadios. Cada estadio está caracterizado por un conflicto entre dos fuerzas opuestas. La naturaleza de dicho conflicto determina, de hecho, la naturaleza del estadio. Cuando el conflicto se resuelve, el objeto pasa a un objetivo o estadio superior, llamado síntesis, donde empieza una nueva contradicción, y el proceso pasa de nuevo a un nivel superior.

Los filósofos llaman a esto transición de la “cantidad” a la “cualidad”. Pequeños cambios cuantitativos se acumulan hasta que, eventualmente, se produce una ruptura cualitativa con el pasado. Esta teoría se aplica también a las sociedades o culturas. Las tensiones en una sociedad pueden crecer espectacularmente, como la hicieron en Francia a finales del siglo XVIII. Los campesinos se enfrenaban al hambre, se produjeron motines espontáneos y la aristocracia se retiró a sus fortalezas. Cuando las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, ocurrió una transición de fase de lo cuantitativo a lo cualitativo: los campesinos tomaron las armas, tomaron París y asaltaron la Bastilla.

Las transiciones de fases pueden ser también asuntos bastante explosivos. Por ejemplo, pensemos en un río que ha sido represado. Tras la presa se rápidamente un embalse con agua a enorme presión. Puesto que es inestable, el embalse está en el falso vacío. El agua preferiría estar en su verdadero vacío, significando esto que preferiría reventar la presa y correr aguas abajo, hacia un estado de menor energía. Así pues, una transición de fase implicaría un estallido de la presa, que tendría consecuencias desastrosas.

También podría poner aquí el ejemplo más explosivo de una bomba atómica, donde el falso vacío corresponde al núcleo inestable de uranio donde residen atrapadas enormes energías explosivas que son un millón de veces más poderosas, para masas iguales, que para un explosivo químico. De vez en cuando, el núcleo pasa por efecto túnel a un estado más bajo, lo que significa que el núcleo se rompe espontáneamente. Esto se denomina desintegración radiactiva. Sin embargo, disparando neutrones contra los núcleos de uranio, es posible liberar de golpe esta energía encerrada según la formula de Einstein E = mc2. Por supuesto, dicha liberación es una explosión atómica; ¡menuda transición de fase! De nefasto recuerdo por cierto.

Las transiciones de fase no son nada nuevo. Trasladémoslo a nuestras propias vidas. En un libro llamado Pasajes, el autor, Gail Sheehy, destaca que la vida no es un flujo continuo de experiencias, como parece, sino que realmente pasa por varios estadios, caracterizados por conflictos específicos que debemos resolver y por objetivos que debemos cumplir.

Los contornos recubiertos muestran la estructura de la galaxia al ser reconstruida desde las observaciones hechas bajo el fenómeno de lente gravitatorio con el radiotelescopio Submillimeter Array. La formación de nuevas estrellas en el Universo es imparable y, la materia más sencilla se constituye en una estructura que la transformará en más compleja, más activa, más dispuesta para que, la vida, también pueda surgir en mundos ignotos situados muy lejos del nuestro.

Sí, todo cambia y nada permanece: transiciones de fases hacia la complejidad

Las nuevas características descubiertas por los científicos en las transiciones de fases es que normalmente van acompañadas de una ruptura de simetría. Al premio Nobel Abdus Salam le gusta la ilustración siguiente: consideremos una mesa de banquete circular, donde todos los comensales están sentados con una copa de champán a cada lado. Aquí existe simetría. Mirando la mesa del banquete reflejada en un espejo, vemos lo mismo: cada comensal sentado en torno a la mesa, con copas de champán a cada lado. Asimismo, podemos girar la mesa de banquete circular y la disposición sigue siendo la misma.

Rompamos ahora la simetría. Supongamos ahora que el primer comensal toma la copa que hay a su derecha. Siguiendo la pauta, todos los demás comensales tomaran la copa de champán de su derecha. Nótese que la imagen de la mesa del banquete vista en el espejo produce la situación opuesta. Cada comensal ha tomado la copa izquierda. De este modo, la simetría izquierda-derecha se ha roto.

El niño del espejo le da a su amiguito reflejado la mano derecha y aquel, le saluda, con la izquierda. ¡La simetría especular…! Así pues, el estado de máxima simetría es con frecuencia también un estado inestable, y por lo tanto corresponde a un falso vacío.

Con respecto a la teoría de supercuerdas, los físicos suponen (aunque todavía no lo puedan demostrar) que el universo decadimensional original era inestable y pasó por efecto túnel a un universo de cuatro y otro de seis dimensiones. Así pues, el universo original estaba en un estado de falso vacío, el estado de máxima simetría, mientras que hoy estamos en el estado roto del verdadero vacío.

Al principio, cuando el universo era simétrico, sólo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron las primeras quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos. Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar hidrógeno en helio, de los elementos más ligeros a los más pesados. Avanza creando en el horno termonuclear, cada vez, metales y elementos más pesados. Cuando llega al hierro y explosiona en la forma grtandiosa de una supernova. Luego, cuando este material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación (como nuestro Sol), comienza de nuevo el proceso de fusión llevando consigo materiales complejos de aquella supernova.

Puesto que el peso promedio de los protones en los productos de fisión, como el cesio y el kriptón, es menor que el peso promedio de los protones de uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía mediante la conocida fórmula E = mc2. Esta es la fuente de energía que también subyace en la bomba atómica. Es decir, convertir materia en energía.

Así pues, la curva de energía de enlace no sólo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí y, muy posiblemente, será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la especie humana, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro.

Cuando alguien oye por vez primera la historia de la vida de las estrellas, generalmente (lo sé por experiencia), no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puedo vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución y poder contarlo.

¡El paso del Tiempo! ¡La Entropía! Que todo lo cambia para que nada permanezca

Pero volviendo a las cosas de la Naturaleza y de la larga vida de las estrellas, sí, tenemos los medios técnicos y científicos para saber la edad que tiene, por ejemplo, el Sol. Nuestro Sol, la estrella alrededor de la que giran todos los planetas de nuestro Sistema Solar, la estrella más cercana a la Tierra (150 millones de Km = 1 UA), con un diámetro de 1.392.530 Km, tiene una edad de 4.500 millones de años, y, como todo en el Universo, su discurrir la va desgantando, evoluciona hacia su imparable destino como gigante roja primero y enana blanca después.

Una gigante roja engulle a un planeta cercano

Cuando ese momento llegue, ¿dónde estaremos? Pues nosotros, si es que estamos, contemplaremos el acontecimiento desde otros mundos. La Humanidad habrá dado el gran salto hacia las estrellas y, colonizando otros planetas se habrá extendido por regiones lejanas de la Galaxia.

El Universo siempre nos pareció inmenso, y, al principio, aquellos que empezaron a preguntarse cómo sería, lo imaginaron como una esfera cristalina que dentro contenía unos pocos mundos y algunas estrellas, hoy, hemos llegado a saber un poco más sobre él. Sin embargo, dentro de unos cuantos siglos, los que detrás de nosotros llegaran, hablarán de universos en plural, y, cuando pasen algunos eones, estaremos de visita de un universo a otro como vamos de una ciudad a otra.

¡Quién pudiera estar allí!

¡Es todo tan extraño! ¡Es todo tan complejo! y, sobre todo…¡sabemos tan poco!

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas

Según lo que podemos entender y hasta donde han podido llegar nuestros conocimientos actuales, ahora sabemos donde están las fronteras: donde las masas o las energías superan 1019 veces la masa del protón, y esto implica que estamos mirando a estructuras con un tamaño de 10-33 centímetros.

Esta ecuación nos habla de lo que se conoce como masa de Planck y a la distancia correspondiente la llamamos distancia de Planck. La masa de Planck expresada en gramos es de 22 microgramos, que es la masa de un grano muy pequeño de azúcar (que, por otra parte, es el único número de Planck que parece más o menos razonable, ¡los otros números son totalmente extravagantes!).

Esto significa que tratamos de localizar una partícula con la precisión de una Longitud de Planck, las fluctuaciones cuánticas darán tanta energía que su masa será tan grande como la masa de Planck, y los efectos de la fuerza gravitatoria entre partículas, así, sobrepasarán los de cualquier otra fuerza. Es decir, para estas partículas la gravedad es una interacción fuerte.

Lo cierto es que, esas unidades tan pequeñas, tan lejanas en las distancias más allá de los átomos, son las que marcan nuestros límites, los límites de nuestras teorías actuales que, mientras que no puedan llegar a esas distancias… No podrán avanzar en el conocimiento de la Naturaleza y, tampoco, como es natural, en la teoría de supercuerdas o en poder saber, lo que pasó en el primer momento del supuesto big bang, hasta esos lugares, nunca hemos podido llegar.

emilio silvera

Totales: 85.713.019

Totales: 85.713.019 Conectados: 79

Conectados: 79