Jul

21

¿Cómo se formaron las galaxias? ¡Nadie lo sabe!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (1)

Comments (1)

En los temas que hemos tratado en otros trabajos, la protagonista ha sido la “hipotética” materia y energía oscura que, según algunos modelos supone el 90% de la materia que compone el universo. El tema dio pie a opininiones y algún debate que principalmente llevaron adelante Kike y Fandila que, con sus indudables conocimientos y formas de aplicar la lógica, nos llevan de la mano, con alguna metáfora incluída, a que podamos comprender mejor como son las cosas que, no siempre, coinciden con la realidad que algunos nos dibujan. Y, nuestra obligación, aunque el dibujo sea hermoso, armonioso y hasta placentero, debemos desconfiar, y, tomarlo, tan sólo como algo posible, algo que podría ser pero que de momento no es. Acordaos de aquel sabio que nos dijo: Todas las cosas son”. Con aquella simple frase, elevó a las “cosas” a la categoría de ser. Claro que las cosas a las que se refería estaban allí y podíamos contemplarlas. Por el contrario, la “materia oscura” nadie la vio nunca, es algo imaginario y supuesto que, al parecer, nos señalan algunos indicios observados, por lo demás, nada podemos concretar de ella.

Nuestro Universo es tan complejo que, seguramente, todo lo que hemos podido saber de él, es sólo una pequeñísima parte de lo que es. Quizá el inmenso trabajo y esfuerzo, el ingenio de muchos, la intuición de algunos, la genialidad de unos pocos, el avance, costoso avance en el campo de las matemáticas, todo ello unido como un todo, nos ha traído hasta aquí, un momento en el que, se podría decir sin temor a equivocarnos que estamos en la línea de partida para comenzar el camino hacia más grandes logros. Creerse más que eso, sería engañarnos a nosotros mismos, dado que, la cruda realidad es que sabemos menos de lo que creemos y decimos que sabemos.

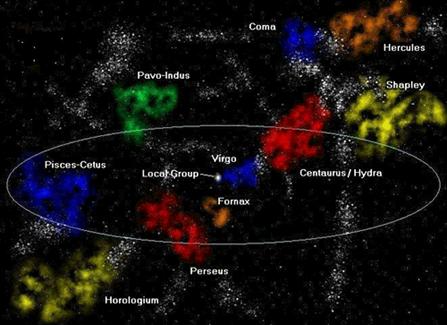

Arriba contemplamos la conocida y familiar imagen de una Galaxia y, si alguien nos preguntara como pudieron formarse las galaxias, la verdad sería que, no tendríamos contestación para esa pregunta. ¿Cómo es posible eso a estas alturas? Pués porque lo que podemos resumir de la moderno visión del universo se podría limitar a dos breves afirmaciones: Primera; el universo ha estado expandiéndose desde que se formó, y en el proceso ha evolucionado desde las estructuras simples a las complejas. Segunda: la materia visible en el universo está organizada jerárquicamente: las estrellas agrupadas en galaxias, las galaxias en cúmulos y los cúmulos en supercúmulos. El problema al que nos enfrentamos por tanto, es comprender como un universo cuya evolución está dominada por la primera afirmación, puede llegar a tener la estructura descrita en la segunda afirmación.

El problema de es explicar la existencia de la galaxias ha resultado ser uno de los más espinosos de la cosmología. Con todo derecho no deberían estar ahí y, sin embargo, ahí están. Es difícil comunicarl el abismo de frustración que este simple hecho produce entre los científicos. Una y otra vez han surgido nuevas revelaciones y ha parecido que el problema estaba resuelto. Cada vez la solución se debilitaba, aparecían nuevas dificultades que nos transportaban al punto de partida.

Cada pocos años, la American Physical Society, la Asociación Profesional de físicos, tienen una sesión en una de sus reuniones en la que los Astrofísicos hablan de los más nuevos métodos de afrontar el problema de las galaxias. Si te molestar en asistir a varias de esas reuniones, dos son las sensaciones contradictorias que te embargan: Por una parte sientes un gran respeto por la ingenuidad de algunas propuestas que son hechas “de corazón” y, desde luego, la otra sensación es la de un profundo excepticismo hacia las ideas que proponían, al escuchar alguna explicación de cómo las turbulencias de los agujeros negros, las explosiones durante la formación de galaxias, los neutrinos pesados y la materia oscura fría resolvía todos aquellos problemas.

Lo cierto es que, a pesar de lo que se pueda leer en la prensa en comunicados oficiales, todavía no tenemos ese “bálsamo milagroso” que nos permita responder a una pregunta simple: ¿Por qué está el cielo lleno de galaxias?

Es cierto, el cielo está lleno de cúmulos de galaxias y nosotros, tratándo de saber de su presencia allí, hemos llegado a conseguir eliminar muchas de las respuestas equivocadas. Podemos estar ahora mucho más cerca de la verdad de lo que lo estábamos antes. Pero, de ninguna manera sería bueno que nos dejémos adormecer por la credulidad de los postulados modernos que parecen “sacados de la manga” del jugador cosmológico, para que la partida salga redonda. Claro que, una cierta dosis de excepticismo no implica que no podamos aceptar como probables y ciertas, algunas de las ideas generales implícitas en las soluciones propuestas que podrían, al final de todo el camino, ser parte de la solución que buscamos.

Formalmente podríamos exponer aquí al menos cinco razones para tratar de justificar el por qué, las galaxias, no deberían estar ahí presentes.

1º) Las Galaxias no pueden haberse formado antes que los átomos. No es un asunto trivial. Durante muchisimos años se estuvo tratando de entender este proceso, comezando con ideas magicas, hasta que a principios del siglo 19 se empezo a a comprender como funcionan las estrellas y el Universo.

Es un proceso algo complicado, por eso se tardo tanto en reconocerlo. En este momento la mejor teoria que explica el Universo es que comenzo con el Big-Bang, la explosion inicial que dio origen a todo. En la explosion, de origen todavia incierto, habia pura energia, y al expandirse se fue enfriando, como lo haria cualquier gas. Al llegar a un nivel de energia un poco mas bajo del inicial, se pudieron condensar de la energia las primeras particulas elementales (protones, neutrones, etc). Esto ocurrio en los primeros minutos. La famosa ecuacion de Einstein E = mc al cuadrado, implica que se puede transformar materia en energia, como en un reactor nuclear, y tambien la energia puede condensarse en materia, como en este caso. A los 300 mil años, el nivel de energia fue lo suficientemente bajo como para permitir la formacion de los primeros atomos.

La existencia protones, electrones y neutrones dispersos, que cuando se juntaron fue para formar los elementos quimicos mas elementales: Hidrogeno, Helio y algo de litio. Nada mas se formo, en la proporcion de 75% de hidrogeno, casi 25% de helio, y trazas de los otros elementos.

Aquella primera “sopa de plasma primordial” posibilitó que se juntaran protones y neutrones para formar el elemento más simple del Universo: El Hidrógeno,

Así, podemos partir de la base cierta de que, hasta donde sabemos, podemos pensar en el Universo durante aquellas primeras etapas de la expansión de Hubble estaba formado por dos únicos constituyentes: materia y radiación. La materia sufrió una serie de congelaciones al construir gradualmente estructuras más y más complejas. A medida que tienen lugar estos cambios en la formación de la materia, la manera en que interaccionan, materia y radiación cambian radicalmente. Esto, a su vez, desempeña un papel fundamental en la formación de galaxias.

La luz y otros tipos de radiación interaccionan fuertemente con partículas libres eléctricamente cargadas, del tipo de las que existían en el plasma que constituía el universo antes de que los átomos se formara. A causa de esta interacción, cuando la radiación se mueve por este plasma, colisiona con partículas, rebotando y ejerciendo una presión del mismo modo que las moléculas de aire, al rebotar sobre las paredes de un neumático, mantienen el neumático inflado. Si se diese el caso de que una conglomeración de materia del tamaño de una galaxia tratase de formarse antes de la congelación de los átomos, la radiación que traspasaría el material habría destruído el conglomerado, y, la radiación tendería a quedar atrapada dentro de la materia. Si tratase de salir, sufriría colisiones y rebotaría.

2º) Las galaxias no tuvieron tiempo de formarse. La Gravedad es la gran fuerza desestabilizadora del Universo, Nunca lo abandona del todo; siempre está actuando tratando de unir trazos de materia, En cierto sentido, la historia entera del Universo se puede pensar como un último y futil intento de superar la Gravedad.

Sería asombroso, dada la naturaleza universal de la fuerza gravitatoria, que no hubiera desempeñado un papel importante en la formación de las galaxias. Escribir sobre este apartado nos llevaría a tener que explicar muchas implicaciones que están presentes en la dinámica del universo en relación a la materia. De todas las maneras que la queramos mirar, la sensación que percibimnos es la de que, en aquellos primeros momentos, podía existir “algo” (no sabemos qué) que generaba también, como la materia bariónica normal, fuerza gravitatoria.

Inmensas turbulencias que generaban fuerzas eléctricas y moldeaba la materia y todo el entorno

3º) La turbulencia tampoco nos vale. El Impulso a travgés de la turbulencia es una idea simple, cuyas primeras versiones fueron aireadas alrededor de 1950. El postulado es: cualquier proceso tan violento y caótico como las primeras etapas del Big Bang no será como un río profundo y plácido, sino como una corriente de montaña, llena de espuma y turbulencias. En este flujo caótico podemos esperar encontrar remolinos y vórtices de gas. Lo cierto es que, en este maremagnun, era de todo punto imposible que las galaxias se pudieran formar.

4º) Las Galaxias no han tenido tiempo para formar cúmulos. Quizá estamos encontrando dificultades porque consideramos el problema de las galaxias desde un punto de vista muy estrecho. Quizá lo que deberíamos hacer es ver las cosas en una escala más grande y esperar que si entendemos como se forman los cúmulos de galaxias, la génesis de las galaxias individuales, se resolverá por sí misma. La idea nos conduce naturalmente a la cuestión de cómo se pueden haber formado concentraciones muy grandes de masa al comienzo de la vida del universo. Una de las ideas más sencillas sobre como puede haber sido el universo cuando los átomos se estaban formando es que no importa lo que estuviese pasando, la temperatura era la misma en todas partes. Este se llama modelo isotérmico.

Explicar aquí las implicaciones matemáticas a que nos llevaría explicar el modelo isotérmico, estaría bien pero, no parece imprescindible para finalizar este trabajo que, de manera sencilla, sólo trata de explicar que, las galaxias no se pudieron formar conforme a lo que hemos observado y sabemos del Universo, algo nos falta por saber y, alguna fuerza “oculta” debería haber estado allí presente para evitar que, la materia se dispersara con la expansión de Hubble y las galaxias se pudieran formar.

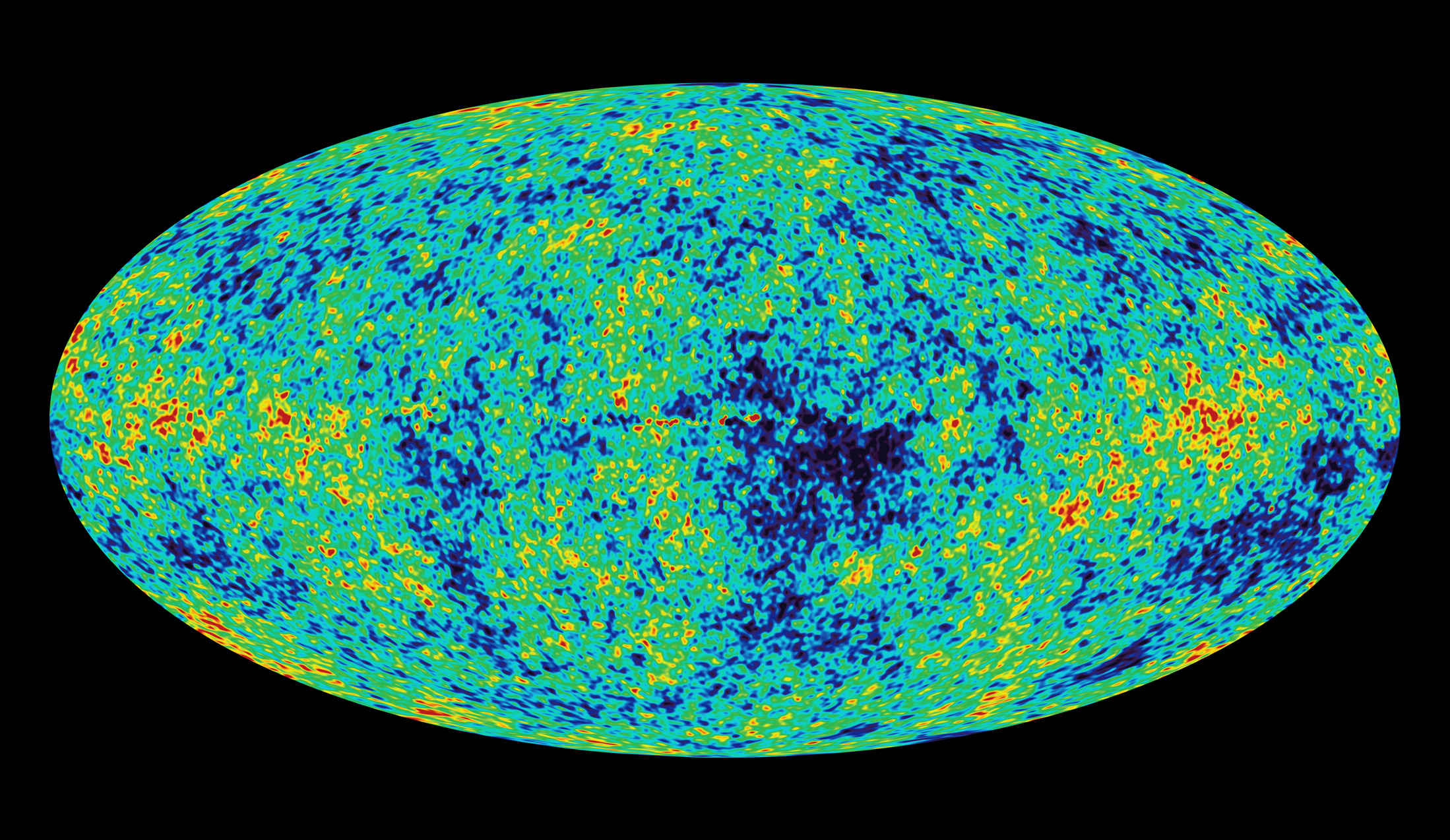

5º) Si la radiación marcha junto con la materia y la materia con las galaxias, la radiación de microondas cósmicas sería contradictoria. Si la radiación no se hubiera dispersado uniformemente, con independencia de la materia del universo, ¿dónde hubiera estado? siguiendo el procedimiento normal de la física teórica, consideraremos a continuación la tesis opuesta.

Supongamos que en el comienzo del universo materia y radiación estaban unidas. Si era así, allí donde se encontrara una concentración de masa, también habría una concentración de radiación. En la jerga de la Física se dice que esta situación es “adiabática”. Aparece siempre que tienen lugar en las distribuciones del gas cambios tan rápidos que la energía no puede transferirse fácilmente de un punto al siguiente.

Sabemos que, para hacer galaxias, la materia del universo tuvo que estar muy bien distribuída en agregados cuando se formaron los átomos. Pero, todo este resultado choca con uno de los hechos más notables del universo que conocemos. Si consideramos la radiación de microondas, que llega hasta nosotros desde la dirección del Polo Norte de la Tierra, y luego nos volvemos y miramos la radiación que viene del Polo Sur, encontramos que son casi completamente idénticas. De esta notable uniformidad se deduce que cuando la radiación se despareja de la materia deberá de estar muy uniformemente distribuida por todo el universo.

El resultado final es este: lo que el proceso de formación de galaxcias requiere del entorno de microondas y lo que observamos de su uniformidad son cosas diametralmente opuestas. Lo primero requiere radiación para ser reunida con la materia; así, si la materia estuviera agrupada cuando los átomos se formaron, habría trazas de esa agrupación en el fondo cósmico de microondas de hoy.

Por otra parte, la uniformidad observada en el entorno de microondas implica que la radiación nunca podría haber estado tan agrupada; si lo hubiera estado, hoy no sería uniforme. Cuando se hacen detallados cálculos núméricos, los astrofísicos encuentran que es imposible conciliar estas dos exigencias en conflicto. La radiación de microondas no puede ser uniforme y no uniforme al mismo tiempo.

Todos los razonamientos anteriores nos llevan a pensar y demuestran muy claramente que, no podemos dar por supuesto un universo lleno de galaxias y, si de hecho lo está, debemos buscar la causa real que lo hizo posible. Explicar ese universo ha sido mucho más difícil de lo que muchos llegaron a pensar y, como se dice en el título de este trabajo, no tenemos una explicación, ni las razones de peso que justifiquen la presencia de las galaxias.

¿Qué había y estaba presente en el comienzo del Universo, que nosotros desconocemos pero que, hizo posible que las galaxias se pudieran formar?

Yo no lo se.

Estamos de nuevo en el punto de siempre: Nuestros conocimientos son limitados. Nuestra ignorancia… ¡Infinita!

emilio silvera

Jul

19

¡El saber del Mundo!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (6)

Comments (6)

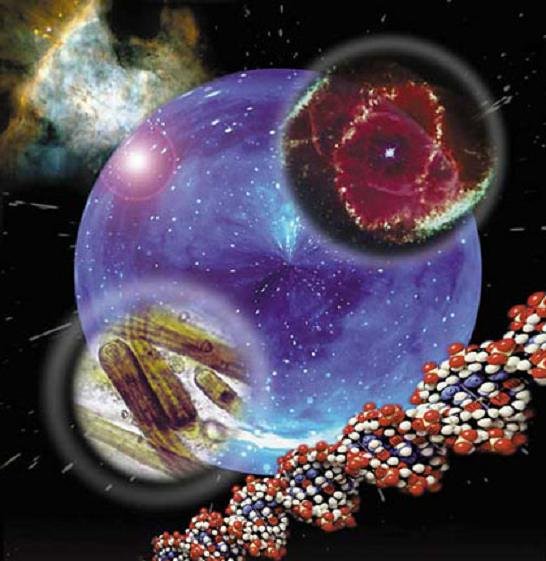

Como cada día desde hace ya algún tiempo, aquí dejamos un retazo sobre el saber del mundo, del Universo y del estudio de los cuerpos celestes y sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos y, sin duda, es la ciencia más antigua que nuestra especie conoce. Por otra parte, también hablamos maravillados de la capacidad de nuestra mente, la máquina más compleja que se conoce y que, para nuestro propio asombro, es capaz de generar pensamientos e imaginar el futuro que llegará. La vida, también ha ocupado una buena parte de nuestro tiempo en este lugar y hemos hablado de ella, de la que está presente en nuestro planeta y, de la posible “vida extraterrestre”, posibilidad enorme en este universo nuestro, y, con esas y otras cuestiones de interés, hemos hecho camino juntos, en armonía y siempre tratando de conseguir ese saber que es el sustento de nuestra enorme curiosidad. Claro que, la Física, esa disciplina que nos dice como funciona la Naturaleza, ocupó una gran parte del recorrido.

Estamos empeñado en acercar el Universo a todos, y, aquí recuerdo una de las frases utilizadas en la conmemoración del Año Internacional de la Astronomía: “El Universo para que lo conozcas”. Hemos logrado (al menos así lo creo) que algunas personas tengan ahora, después de pasar por aquí con cierta asiduidad, nuevos conocimientos adquiridos a través de las lecturas de los trabajos aquí expuestos (también nosotros lo hemos adquirido de ellos), y, siendo así, el esfuerzo ha valido la pena. Veamos ahora, otro pasaje del saber del mundo.

Como dijo Kart Raimund Popper, filósofo británico de origen austriaco (Viena, 1902 – Croydon, 1.994) que realizó sus mas importantes trabajos en el ámbito de la metodología de la ciencia:

“cuanto más profundizo en el saber de las cosas, más consciente soy de lo poco que sé. Mis conocimientos son finitos pero, mi ignorancia, es infinita“.

Está claro que la mayoría de las veces, no hacemos la pregunta adecuada porque nos falta conocimiento para realizarla. Así, cuando se hacen nuevos descubrimientos nos dan la posibilidad de hacer nuevas preguntas, ya que en la ciencia, generalmente, cuando se abre una puerta nos lleva a una gran sala en la que encontramos otras puertas cerradas y tenemos la obligación de buscar las llaves que nos permitan abrirlas para continuar. Esas puertas cerradas esconden las cosas que no sabemos y las llaves que las pueden abrir son retazos de conocimientos que nos permiten entrar para descorrer la cortina que esconde los secretos de la Naturaleza, de la que en definitiva, formamos parte.

¡Cuánto hay ahí, en esa bella Imagen de arriba! En espesas nubes moleculares que se concentran en vórtices obligadas por la Gravedad, nacen nuevas estrellas y nuevos mundos. Ahí se transforman los matriales sencillos como el Hidrógeno en otros más complejos y, la radiación de las jóvenes estrellas nuevas masivas, tiñen de rojo el gas y el povo del lugar, mientras ellas, presumidas, se exhiben rodeadas de ese azul suave que las distingue de aquellas otras más antiguas, que tiñen de amarillo y rojo toda la región.

¿Qué sería de la cosmología actual sin ![]() ? Es la ecuación de Einstein donde

? Es la ecuación de Einstein donde ![]() es el tensor energía-momento que mide el contenido de materia-energía, mientras que

es el tensor energía-momento que mide el contenido de materia-energía, mientras que ![]() es el Tensor de curvatura de Riemann contraído que nos dice la cantidad de curvatura presente en el hiperespacio.

es el Tensor de curvatura de Riemann contraído que nos dice la cantidad de curvatura presente en el hiperespacio.

Jul

18

El colapso del núcleo de las estrellas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (2)

Comments (2)

En la imagen podemos contemplar lo que se clasifica como NGC 3603, es un cúmulo abierto de estrellas en una vasta región estelar, rodeada de una región H II (una enorme nube de gas y plasma en el que constantemente están naciendo estrellas), situado en el brazo espiral Carina de la Vía Láctea, a unos 20.000 años-luz de distancia en la constelación de Carina. Es uno de los jóvenes cúmulos de estrellas más luminosas e impresionante en la Vía Láctea, y la concentración más densa de estrellas muy masivas conocidas en la galaxia. Se estima que se ha formado hace alrededor de un millón de años. Las estrellas azules calientes en el núcleo son responsables de la fuerte radiación ultravioleta y los vientos estelares, tallando una gran cavidad en el gas.

NGC 3603 alberga miles de estrellas de todo tipo: la mayoría tienen masas similares o menores a la de nuestro Sol, pero las más espectaculares son algunas de las estrellas muy masivas que están cerca del final de sus vidas. Ahí están presentes algunas estrellas supergigantes que se agolpan en un volumen de menos de un año luz cúbico, se han localizado en la misma zona a tres llamadas Wolf-Rayet, estrellas muy brillantes y masivas que expulsan grandes cantidades de material antes de convertirse en supernovas.

Una de estas estrellas (NGC 3603-A1), una estrella doble azul que orbita alrededor de la otra una vez cada 3,77 días, es la estrella más masiva conocida hasta ahora en la Vía Láctea. La más masiva de estas dos estrellas tiene una masa estimada de 116 masas solares, mientras que su compañera tiene una masa de 89 masas solares.

Las estrellas supermasivas cuando colapsan forman extrañas y, a veces, fantásticas imágenes que podemos captar por nuestros más sofisticados telescopios. Hace veinte años, los astrónomos fueron testigos de uno de los más brillantes explosiones estelares en más de 400 años. La supernova titánica, llamada SN 1987A, ardió con la fuerza de 100 millones de soles durante varios meses después de su descubrimiento el 23 de febrero de 1987.

Las observaciones de SN 1987A, hechas en los últimos 20 años por el Telescopio Espacial Hubble de NASA / ESA y muchos otros grandes telescopios terrestres y espaciales, han servido para cambiar la perspectiva que los astrónomos tenían de cómo las estrellas masivas terminan sus vidas.Estudiando estos sucesos desde sus comienzos se pueden ver los detalles más significativos del acontecimiento, cosa que, estuadinado los remanentes de supernovas muy antiguas no se podían ver.

Arriba podemos contemplar observaciones realizadas en distintas fechas que nos muestran la evolución de los anillos de SN 1987 A

El clúster abierto NGC 3603 contiene a Sher 25, una super gigante B1a que inevitablemente morirá en un masivo suceso supernova en los próximos 20,000 años. ¡Esto emitirá una luz tan potente que competirá en el cielo con el planeta Venus! Un detalle muy emocionante es que Sher 25 presenta anillos similares a los que dejó la supernova SN 1987 A.

Cuando colapsa el núcleo de una estrella, como ocurre en la formación de una estrella de neutrones, es preciso que la estrella esté evolucionada hasta el punto de que su núcleo esté compuesto completamente por hierro, que se niega a ser quemado en reacciones nucleares, no se puede producir la fusión y, por tanto, no produce la energía suficiente como para soportar la inmensa fuerza de gravedad que propia masa de la estrella genera y que, solamente era frenada por la energía que produce la fusión nuclear que tiende a expandir la estrella, mientras que la gravedad tiende a contraerla.

El núcleo entonces se contrae, liberando energía potencial gravitatoria, se rompen los núcleos de los átomos de hierro en sus protones y sus neutrones constiituyentes. A medida que aumenta la densidad, los protones se combinan con los electrones para formar neutrones. El colapso sólo se detiene cuando la presión de degeneración del gas de neutrones compensa el empuje hacia adentro de la Gravedad. El proceso completo hasta que se forma la estrella de neutrones dura menos de un segundo.

Otra perspectiva del remanente de la supernova por colapso de núcleo SN 1987A.

Han sido muy variados los grupos de astrónomos investigadores que han realizado observaciones durante largos períodos de tiempo para llevar a cabo la no fácil tarea de comprender cómo se forman las estrellas de neutrones y púlsares cuando estrellas masivas llegan al final de sus vidas y finalizan el proceso de la fusión nuclear, momento en el que -como explicaba antes- la estrella se contrae, implosiona sobre sí misma, se produce la explosión supernova y queda el remanente formado por material más complejo en forma de gases que han sido expulsados por la estrella en este proceso final en el que, las capas exteriores de la estrella, forman una nebulosa y la estrella en sí misma, al contraerse y hacerse más densa, es decir de 1017 kg/m3.

Se ha podido llegar a saber que las supernovas por colapso de núcleo suelen ocurrir en los brazos de galaxias espirales, así como también en las regiones HII, donde se concentran regiones de formación estelar. Una de las consecuencias de esto es que las estrellas, con masas a partir de 8 veces la masa del Sol, son las estrellas progenitoras de estos estos sucesos cósmicos. También es muy interesante y se está estudiando ahora cómo se forman los inmensos campos magnéticos alreddor de estas estrellas de neutrones y púlsares para que se conviertan en magnétares.

Cuando hace unos pocos años se descubrió la estrella de neutrones SGR0418, poco podían pensar los astrónomos que su funcionamiento alteraría todas las teorías existentes hasta ahora acerca del funcionamiento de los magnétares. Sin embargo es así, ya que funciona como uno de éstos y no como sería propio de su condicción. Este hallazgo obliga a la ciencia a replantearse las teorías que se manejaban hasta ahora acerca del origen y evolución de los magnétares.

El “universo” de los procesos que siguen al colapso de los núcleos de las estrellas masivas es fascinante. Así, cuando se forma un púlsar que es una estrella de neutrones que gira sobre sí misma a una gran velocidad y tambien una fuente de ondas de radio que vibran con periodos regulares, este tipo de estrellas tan extrañas son fruto -como antes decía- de una supernova o por consecuencías de la acreción de materia en estrellas enanas blancas en sistemas binarios. Una enana blanca que también es muy masiva, si tiene una estrella compañera cercana, como genera mucha fuerza gravitatoria comienza a tirar del material de la estrella vecina y se lo queda hasta tal punto que, se transforma en una estrella de neutrones en una segunda etapa en la que se producen nuevos procesos de implosión.

La densidad de estas estrellas es increiblemente grande, tanto que un cubo de arena lleno del material de una estrella de neutrones tendría un peso parecido al de la montaña mas grande de la tierra, el monte Everest. Los púlsares fueron descubiertos en 1970 y hasta ahora solo se conece unas 300 estrellas de este tipo. Sin embargo, se calcula que sólo en nuestra Galaxia podrían ser un millón. La rápida rotación de los pùlsares los mantiene fuertemente magnetizados y sus rotaciones vertiginosas generan y son inmensas fuentes de electricidad. Llegan a producir mil millones de millones de voltios. Cuando nustros aparatos los observan y estudian detectan intensos haces de radiación en toda la gama del espectro (radio, luz, rayos X, Gamma).

Imagen de rayos-X en falso color de la región del cielo alrededor de SGR 1627-41 obtenida con XMM-Newton. La emisión indicada en rojo procede de los restos de una estrella masiva que estalló. Cubre una región más extendida de lo que se deducía anteriormente de las observaciones de radio, alrededor del SGR. Esto sugiere que la estrella que estalló fue el progenitor del magnetar. Crédito: ESA/XMM-Newton/EPIC (P. Esposito et al.)

Por ahora se conoce que de cada diez supernovas una se convierte en magnetar, si la supernova posee entre 6 y 12 masas solares, se convierte en una estrella de neutrones de no más de 10 a 20 km de diámetro. En el caso de las estrellas supermasivas de decenas de masas solares, el resultado es muy diferente y nos encontramos con los agujeros negros, esos monstruos del espacio devoradores de materia.

Cuando una estrella supermasiva muere, las consecuencias energéticas son inmensas. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica de elementos.

La explosión de una estrella gigante y supermasiva hace que esta brille más que la propia galaxia que la acoge y, en su ese tránsito de estrella a púlsar o agujero negro, se forman elementos que, como el oro o el platino, se riegan por el espacio interestelar en las inmensas nebulosas de las que, más tarde, naceran nuevas estrellas y nuevos mundos.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas. Porque, en última instancia, debemos ser conscientes de un hecho cierto: En las estrellas se ¡ “fabrican los materiales que darán lugar al surgir de la vida”!.

Es posible que lo que nosotros llamamos materia inerte, no lo sea tanto, y, puede que incluso tenga memoria que transmite por medios que no sabemos reconocer. Esta clase de materia, se alía con el tiempo y, en cada momento adopta una forma predeterminada y de esa manera sigue evolucionando hasta llegar a su máximo ciclo o nivel en el que, de “materia inerte” llega a la categoría de “materia viva”, y, por el camino, ocupará siempre el lugar que le corresponda. No olvidemos de aquel sabio que nos dijo: “todas las cosas son”. El hombre, con aquellas sencillas palabras, elevó a todas las cosas a la categoría de ¡SER!

¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

Claro que, el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

Según expliqué muchas veces, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los hadrones. La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

Bueno, otra vez, como tantas veces me pasa, me desvío del camino que al principio del trabajo me propuse seguir y me pierdo en las elucubraciones que imaginan mis pensamientos. Mejor lo dejamos aquí.

emilio silvera

Jul

15

¡Las Nebulosas! Mucho más que simple gas y polvo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (4)

Comments (4)

Hasta que supimos que existían otros sistemas planetarios en nuestra Galaxia, ni siquiera se podía considerar esta posibilidad como una prueba de que la vida planetaria fuera algo común en la Vía Láctea. Pero ahora se sabe que más de cien estrellas de nuestra zona de la galaxia tienen planetas que describen órbitas alrededor de ellas. Casi todos los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes de gas, como Júpiter y Saturno (como era de esperar, los planetas grandes se descubrieron primero, por ser más fáciles de detectar que los planetas pequeños), sin embargo es difícil no conjeturar que, allí, junto a estos planetas, posiblemente estarán también sus hermanos planetarios más pequeños que, como la Tierra, pudieran tener condiciones para generar la vida en cualquiera de sus millones de formas.

Otros Sistemas Plantarios que a miles de millones pululan por el Univers0. El Proyecto Planck nos hablará de ellos.

Algunas veces nos preguntamos por qué las cosas son como son y si, cuando obtenemos una respuesta en términos de algún principio científico, seguimos preguntando: ¿por qué ese proncipio es verdadero? y, si como un crio maleducado, insistimos una y otra vez, preguntando ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, entonces, más tarde o más temprano, alguien nos llamará reduccionista. Algunas personas otorgan diferentes sentidos a esa palabra, sin embargo, pero supongo que una caracterísitca común de la idea que todo el mundo tiene del reduccionismo es un sentido de jerarquía, de que algunas verdades son menos fundamentales que otras a las que las anteriores pueden ser reducidas, como la la química puede ser reducida a la física.

En comentarios anteriores, ya nos referimos a los elementos más abundantes del Universo: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON). Lee Smolin, de la Universidad de Waterloo, Ontario, ha investigado la relación existente entre, por una parte, las estrellas que convierten unos elementos más sencillos en algo como el CHON y arroja esos materiales al espacio, y, por otra parte, las nubes de gas y polvo que hay en éste, que se contrae para formar nuevas estrellas.

Jul

12

¡Los Agujeros Negros se forman antes quen las Galaxias!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (5)

Comments (5)

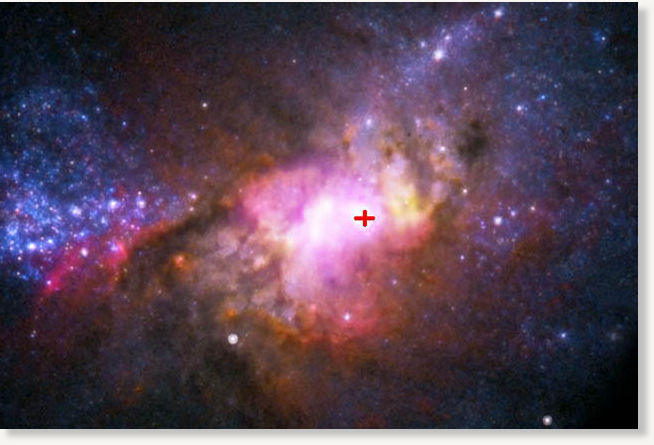

14 enero 2011. El sorprendente descubrimiento de un agujero negro supermasivo en una galaxia cercana pequeña ha dado a los astrónomos una nueva y tentadora tentadora perspectiva a la forma en que los agujeros negro y las galaxias pueden haber crecido en la historia temprana del Universo. Encontrar un agujero negro un millón de veces más masivo que el Sol en una galaxia enana que sirve como guardería de estrellas es un poderoso indicio de que los agujeros negros supermasivos se formaron antes de la construcción de las galaxias, señalan los astrónomos.

La galaxia, llamada Henize 2-10, está a 30 millones de años luz de la Tierra, se ha estudiado durante años, y se sabe que está formando estrellas muy rápidamente. De forma irregular y de unos 3.000 años luz de diámetro aproximadamente (frente a los 100.000 de nuestra propia Vía Láctea), se asemeja a lo que los científicos creen que fueron algunas de las primeras galaxias que se formaron en el Universo temprano.

“Esta galaxia nos da pistas importantes sobre una fase muy temprana de la evolución de las galaxias que no se ha observado antes,” dijo Amy Reines, candidata a doctorado en la Universidad de Virginia.

Los agujeros negros supermasivos se encuentran en los núcleos de todas las galaxias gigantes. En el Universo cercano, existe una relación directa y constante entre las masas de estos agujeros negros y el núcleo de las galaxias que habitan, lo que lleva a la conclusión de que el crecimiento de ambos está relacionado.

Hace dos años, un equipo internacional de astrónomos descubrió que los agujeros negros en las jóvenes galaxias en el Universo temprano fueron más masivos de lo que esta relación indica. Esto, dijeron, era una poderosa evidencia de que los agujeros negros se desarrollaron antes que las galaxias que los circundan.

Al combinar imágenes ópticas e infrarrojas obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, los nuevos datos del Chandra permitieron a los astrónomos buscar agujeros negros en 200 galaxias distantes, de cuando el universo tenía entre 800 millones y 900 millones de años de edad.

“Ahora, hemos encontrado una galaxia enana con un núcleo prácticamente plano, sin embargo, tiene un agujero negro supermasivo. Esto fortalece en gran medida la idea de que los agujeros negros en desarrollan en primer lugar”, dijo Reines.

Reines, junto con Gregory Sivakoff y Kelsey Johnson de la Universidad de Virginia y el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), y Crystal Brogan del NRAO, observaron Henize 02.10 con el Very Large Array Radiotelescope de la National Science Foundation y con el Telescopio Espacial Hubble. Encontraron una región cerca del centro de la galaxia que emite ondas de radio con las características de las emitidos por los chorros de materia expulsados por los agujeros negros supermasivos.

Después buscaron imágenes del observatorio Chandra de Rayos-X que mostraban esa misma región, y que mostraba lo mismo: brillantes zonas de emisiones de rayos gamma y radio. Esta combinación indica un agujero negro activo en el núcleo galáctico.

“No conocemos las suficientes galaxias enanas para saber si todas tienen agujeros negros supermasivos”, dijo Sivakoff.

Si bien el centro de agujero negro hallado en Henize 2-10 tiene aproximadamente la misma masa que los hallados en otras galaxias, estas galaxias tienen forma mucho más regular. Henize 2-10 no sólo difiere en su forma irregular y pequeño tamaño, sino también en que tiene una actividad de formación de estrellas muy intensa y concentra numerosos y muy densos supercúmulos estelares.

“Esta galaxia, probablemente se asemeja a las que habrían existido en las fases más jóvenes del Universo, cuando las galaxias estaban empezando a formarse y chocaban entre sí con frecuencia. Todas sus propiedades, incluyendo el agujero negro supermasivo, nos están dando nuevas e importantes pistas acerca de cómo estos agujeros negros y esas galaxias se formaron en esa etapa”, dijo Johnson.

Los astrónomos presentaron sus conclusiones en la edición online del 9 de enero de la revista Nature , y en la Sociedad Astronómica Americana en reunión en Seattle, WA.

El Observatorio Nacional de Radioastronomía es una instalación de la Fundación Nacional de Ciencia , operada bajo un acuerdo cooperativo por Associated Universities, Inc

FUENTE: http: publicaciones varias.

Totales: 85.309.745

Totales: 85.309.745 Conectados: 5

Conectados: 5