Jun

29

La Formación dela Tierra II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Capítulo 2

La Tierra en el Universo

La Tierra es un pequeño cuerpo celeste, opaco, perteneciente a un grupo de planetas que giran alrededor de la estrella denominada Sol.

Galaxia irregular en la constelación de la Osa Mayor.

Jun

28

Descubierto el A.N. más grande y brillante del Universo primitivo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Noticias ~

Clasificado en Noticias ~

Comments (1)

Comments (1)

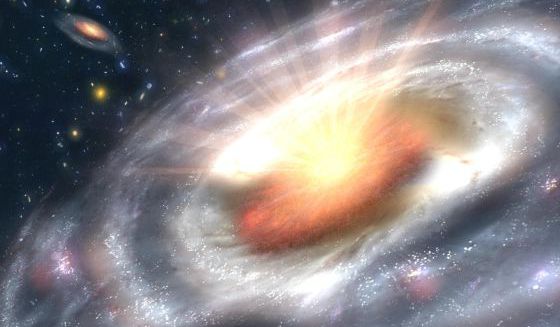

Un cuásar de 420 billones de veces más brillante que el Sol iluminó el cosmos en su infancia.

Pero el agujero negro supermasivo más grande del universo es el TON 618 con 66 mil millones de masas solares, este es el monstruo de los monstruos, pero también existe otro monstruo de los monstruos, se trata de J2157 que tiene 34 000 millones de masas solares y sigue creciendo.

Un descomunal agujero negro rompe las reglas del Cosmos

Hace unos 12.800 millones de años, cuando el universo aún era un niño que solo había vivido el 6% de su vida, existió un descomunal faro 420 billones de veces más luminoso que el Sol. Por aquella época el universo estaba saliendo de la edad oscura, un periodo que duró cientos de millones de años y en el que todo era tiniebla. Después aparecieron las primeras estrellas y galaxias y la luz comenzó a invadirlo todo. Poco antes de que esta etapa —conocida como reionización— acabase, se encendió ese faro cuyo origen era un descomunal agujero negro que acaba de ser descubierto y analizado por un equipo internacional de astrónomos. Los investigadores creen que este monstruo tenía unas 12.000 millones de veces más masa que el Sol, lo que le convierte en el objeto de este tipo más grande y luminoso del universo temprano.

Más información

- Descubierto el mayor agujero negro supermasivo del universo cercano

- Un descomunal agujero negro rompe las reglas del cosmos

Pero vayamos a la noticia.

El objeto descubierto es un cuásar, una masa de materia acelerada por un agujero negro supermasivo que hay en su centro. Parte de esa materia es engullida y otra escapa en un flujo de partículas que se mueven a casi la velocidad de la luz. Este proceso produce una potente luz que convierte a los cuásares en los objetos más luminosos del universo. Hasta ahora, apenas se conocían 40 con más de 12.700 millones de años.

“Este cuásar es único”, ha dicho Xue-Bing Wu, astrónomo de la Universidad de Pekín (China) y codescubridor de este objeto. “Como si fuera el faro más potente en el universo lejano, su luz nos ayudará a explorar mejor el universo temprano”, ha añadido en una nota de prensa difundida por el Gran Telescopio Binocular de Arizona, uno de los instrumentos usados para la detección.

El cuásar tiene una masa 12.000 millones de veces mayor que el Sol

El hallazgo es importante para entender el origen de las galaxias, incluidas esas en las que se dan condiciones necesarias para la vida, como la Vía Láctea. Se piensa que todas tienen un gran agujero negro en su centro y también que en sus orígenes pudieron albergar un cuásar activo como el descubierto en el actual estudio, publicado hoy en la revista Nature.

Las dimensiones y potencia de este objeto están en los límites de lo posible. Normalmente la radiación que emiten los agujeros negros al engullir la materia que tienen alrededor limita su capacidad de seguir devorando y creciendo. Pero este cuásar parece haber estado engordando al máximo ritmo posible, alcanzando unas dimensiones sorprendentes menos de 1.000 millones de años después del Big Bang, todo un récord de velocidad en términos cosmológicos. “Que se forme un agujero negro tan grande en tan poco tiempo es difícil de explicar con la teorías actuales”, reconoce Fuyan Bian, otro de los codescubridores. Como comparación, el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea es unas 3.000 veces más pequeño.

Antxón Alberdi, físico experto en agujeros negros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, destaca otra implicación del descubrimiento. La masa del agujero negro encontrada es tan alta que sugiere que los agujeros negros supermasivos en el universo temprano crecieron mucho más rápido que la galaxia anfitriona que los alberga, poniendo en entredicho los modelos de coevolución actuales”, resalta.

Bram Venemans, astrónomo del Instituto Max Planck de Alemania, resalta la utilidad de este descubrimiento. De alguna forma, los cuásares sirven para analizar la composición del universo. Cuanto más brillante es su luz, más interactúa con los elementos que hay en el espacio interestelar, incluidos los metales que se formaron en las primeras etapas del universo y que pueden desvelar nuevos detalles de cómo aparecieron las primeras estrellas tras el Big Bang, resalta el experto en otro artículo publicado en Nature. En el futuro próximo, sostiene, se podrían descubrir más objetos como este, posiblemente incluso más antiguos. “Estos gigantes”, afirma, “mostrarán nuevos detalles de cómo era el universo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang”.

Jun

27

NOTICIA DE PRENSA

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Astrónomos han descubierto dos grandes y misteriosos objetos saliendo del agujero negro más brillante del universo conocido.

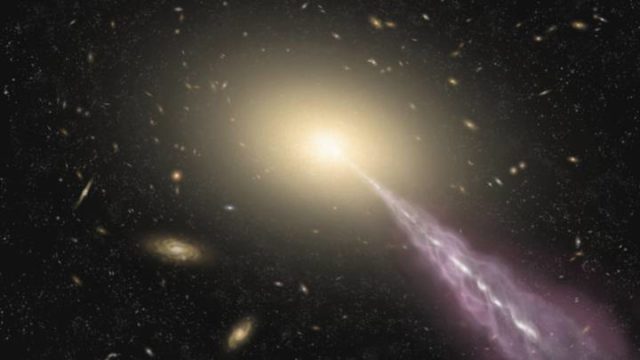

Detectado en un estudio de 1959 de fuentes de ondas de radio cósmicas, el agujero negro supermasivo 3C 273 es un cuásar (abreviatura de ‘objeto cuasi-estelar’), porque la luz emitida por estos gigantes es lo suficientemente brillante como para confundirse con la luz de una estrella.

Si bien los agujeros negros en sí mismos no emiten luz, los más grandes están rodeados por gigantescos remolinos de gas llamados discos de acreción; a medida que el gas cae en el agujero negro a una velocidad cercana a la de la luz, la fricción calienta el disco y hace que brille con radiación, que generalmente se detecta como ondas de radio.

Misteriosas estructuras de radio han sido descubiertas alrededor del cuásar más brillante

Quasar 3C 273 es el primer cuásar jamás identificado. También es el más brillante, brillando más de 4 billones de veces más que el Sol de la Tierra mientras se encuentra a una distancia de más de 2.400 millones de años luz.

Durante décadas, los científicos han estudiado extensamente el núcleo ardiente del agujero negro; empero, debido a que el cuásar es tan brillante, revelar algo sobre la galaxia que lo alberga ha sido casi imposible. Ese notable brillo, irónicamente, ha dejado a los científicos en gran parte en la oscuridad acerca de cómo los cuásares impactan en sus galaxias anfitrionas.

Salvo mejor parecer.

Jun

25

¡La Astronomía! Que nos pasea por el Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (2)

Comments (2)

Si tenemos suerte y podemos perdurar como especie, en las estrellas, en otros mundos, está el futuro de la especie Humana, allí están los nuevos planetas que deben habitar los que detrás de nosotros vendrán, y, cuando nuestro Sol esté moribundo y a punto de ser una Gigante roja, para entonces, ya no estaremos aquí y habremos podido conquistar el espacio. Esta nueva manera de mirar el universo nos da nuevas ideas, no todo el espacio son agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias y desconocidos planetas; la verdad es que casi todo el universo está vacío y sólo en algunas regiones tiene agrupaciones de materia en forma de estrellas y otros objetos estelares y cosmológicos; muchas de sus propiedades y características más sorprendentes (su inmenso tamaño y su enorme edad, la soledad y oscuridad del espacio…) son condiciones necesarias para que existan observadores inteligentes como nosotros.

Intrincadas conformaciones físicas que no podemos explicar han sido detectadas en el Centro Galáctico

No debería sorprendernos la vida extraterrestre; si existe, pudiera ser tan rara y lejana para nosotros como en realidad nos ocurre aquí mismo en la Tierra, donde compartimos hábitat con otros seres vivos con los que hemos sido incapaces de comunicarnos, a pesar de que esas formas de vida, como la nuestra, están basadas también en el carbono. No se puede descartar formas de vida inteligente basadas en otros elementos, como por ejemplo, el silicio.

La baja densidad media de materia en el universo significa que si agregáramos material en estrellas o galaxias, deberíamos esperar que las distancias medias entre objetos fueran enormes.

El 17 de noviembre del 2016. Un equipo internacional de astrónomos descubrió una concentración de galaxias previamente desconocida en la constelación Vela, a la que han llamado el Súper-cluster Vela.

La atracción gravitatoria de esta gran concentración de masa en nuestro vecindario cósmico puede tener un efecto importante en el movimiento de nuestro grupo local de galaxias incluyendo la Vía Láctea. También puede ayudar a explicar la dirección y amplitud de la peculiar velocidad del grupo local con respecto al fondo de microondas cósmico.

Los super-acumuladores son las estructuras mas grandes y más masivas conocidas en el Universo. Consisten en racimos de galaxias que se extienden hasta 200 millones de años luz a través del cielo. El super-cluster más famoso es el Shapley Super-cluster, a unos 650 millones de años luz de distancia que contiene dos docenas de racimos de rayos X masivos para los que se han medido miles de velocidades galácticas. Se cree que es el más grande de su tipo en nuestro vecindario cósmico.

Y, a pesar de todas esas ingentes cantidades de masa:

| El universo visible contiene sólo: |

| 1 átomo por metro cúbico |

| 1 Tierra por (10 años luz)3 |

| 1 Estrella por (103 años luz)3 |

| 1 Galaxia por (107 años luz)3 |

| 1 “Universo” por (1010 años luz)3 |

El cuadro expresa la densidad de materia del universo de varias maneras diferentes que muestran el alejamiento que cabría esperar entre los planetas, estrellas y galaxias. No debería sorprendernos que encontrar vida extraterrestre sea tan raro.

El filósofo existencialista Kart Jaspers se sintió provocado por los escritos de Eddington a considerar el significado de nuestra existencia en un lugar particular en una época particular de la historia cósmica.

En su influyente libro “Origen y meta de la historia”, escrito en 1.949, poco después de la muerte de Eddington, pregunta:

“¿Por qué vivimos y desarrollamos nuestra historia en este punto concreto del espacio infinito, en un minúsculo grano de polvo en el universo, un rincón marginal? ¿Por qué precisamente ahora en el tiempo infinito? Estas son cuestiones cuya insolubilidad nos hace conscientes de un enigma.

El hecho fundamental de nuestra existencia es que parecemos estar aislados en el Cosmos. Somos los únicos seres racionales capaces de expresarse en el silencio del Universo. En la historia del Sistema Solar se ha dado en la Tierra, durante un periodo de tiempo infinitesimalmente corto, una situación en la que los seres humanos evolucionan y adquieren conocimientos que incluye el ser conscientes de sí mismos y de existir… Dentro del Cosmos “ilimitado”, en un minúsculo planeta, durante un minúsculo periodo de Tiempo de unos pocos cientos de milenios, algo ha tenido lugar como si este planeta fuera lo que abarca todo, lo auténtico. Este es el lugar, una mota de polvo en la inmensidad del Cosmos, en el que el Ser ha despertado con el hombre”.

Karl Sagan siempre nos decía que hay vida en otros mundos

Hay aquí algunas grandes hipótesis sobre el carácter único de la vida humana en el Universo (creo que equivocada). En cualquier caso se plantea la pregunta, aunque no se responde, de por qué estamos aquí en el tiempo y lugar en que lo hacemos. Hemos visto que la cosmología moderna puede ofrecer algunas respuestas esclarecedoras a estas preguntas.

En mi anterior trabajo quedaron reflejadas todas las respuestas a estas preguntas. Nada sucede porque si, todo es consecuencia directa de la causalidad. Cada suceso tiene su razón de ser en función de unos hechos anteriores, de unas circunstancias, de unos fenómenos concretos que de no haberse producido, tampoco el tal suceso se habría significado, simplemente no existiría.

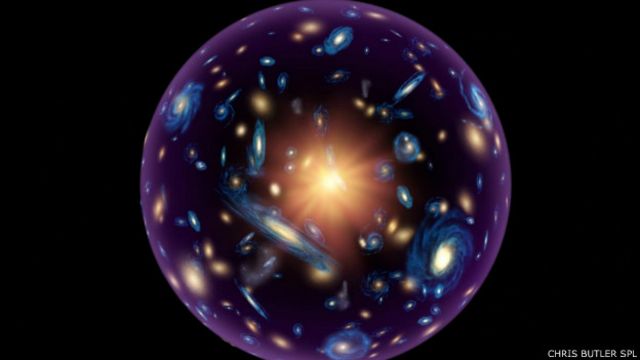

Al principio de todo…Cuando aún no habíamos llegado aquí…No había observadores

Con la vida en nuestro planeta, ocurrió igual. Una atmósfera primitiva evolucionada, la composición primigenia de los mares y océanos con sus compuestos, expuestos al bombardeo continuo de radiación del espacio exterior que llegaba en ausencia de la capa de ozono, la temperatura ideal en relación a la distancia del Sol a la Tierra y otra serie de circunstancias muy concretas, como la edad del Sistema Solar y los componentes con elementos complejos del planeta Tierra, hecho del material estelar evolucionado a partir de supernovas, todos estos elementos y circunstancias especiales en el espacio y en el tiempo, hicieron posible el nacimiento de esa primera célula que fue capaz de reproducirse a sí misma y que, miles de años después, hizo posible que evolucionara hasta lo que hoy es el hombre que, a partir de materia inerte, se convirtió en un ser pensante que ahora es capaz de exponer aquí mismo estas cuestiones. ¡Es verdaderamente maravilloso!

Con el paso del Tiempo, nada permanece igual, todo cambia es…, la Entropía destructora y los sucesos a grandes escalas que en el Universo son constantes.

El entorno cambiante en un universo en expansión como el nuestro, a medida que se enfría y envejece (la entropía) es posible que se formen átomos, moléculas, galaxias, estrellas, planetas y organismos vivos. En el futuro, las estrellas agotaran su combustible nuclear y morirán todas. En función de sus masas serán estrellas enanas blancas (como nuestro Sol), estrellas de neutrones (a partir de 1’5 masas sobre hasta 3 masas solares) y agujeros negros a partir de 3 masas solares. Hay un recorrido de historia cósmica en el que nuestro tipo de evolución biológica debe ocurrir bajo esas circunstancias especiales a las que antes me referí.

¿El destino final?

No podemos saber cuándo, pero sí tenemos una idea muy clara de cómo será dicho final. El universo es todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. El estudio del universo es la cosmología, que distingue entre el Universo con “U” mayúscula, significando el cosmos y su contenido, y el universo con “u” minúscula, que es normalmente un modelo matemático deducido de alguna teoría. El universo real está constituido en su mayoría por espacios aparentemente vacíos, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas y gas. El universo se está expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes*.

Existe una ¿evidencia? creciente de que el espacio está “o puede” estar lleno de una materia invisible, “materia oscura”, que puede constituir muchas veces la masa total de las galaxias visibles (materia bariónica). Sabemos que el origen más probable del universo está en al teoría conocida como del Big Bang que, a partir de una singularidad de una densidad y energía infinita, hace ahora unos 15 mil millones de años, surgió una inmensa bola de fuego que desde entonces no ha dejado de expandirse y enfriarse.

En el proceso, nació el tiempo y el espacio, surgieron las primeros quarks que pudieron unirse para formar protones y electrones que formaron los primeros núcleos y, cuando estos núcleos fueron rodeados por los electrones, nacieron los átomos que evolucionando y juntándose hicieron posible la materia; todo ello, interaccionado por cuatro fuerzas fundamentales que, desde entonces, por la rotura de la simetría original divididas en cuatro parcelas distintas, rigen el universo. La fuerza nuclear fuerte responsable de mantener unidos los nucleones, la fuerza nuclear débil, responsable de la radiactividad natural desintegrando elementos como el uranio, el electromagnetismo que es el responsable de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, y la fuerza de gravedad que mantiene unidos los planetas y las galaxias.

Pero hemos llegado a saber que el universo podrá ser abierto o cerrado. Un universo que siempre se expande y tiene una vida infinita es abierto. Esto es un universo de Friedman que postuló que el nuestro tenía una densidad menor que la densidad crítica.

El universo cerrado es el que es finito en tamaño, tiene una vida finita y en el que el espacio está curvado positivamente. Un universo de Friedman con la densidad mayor que la densidad crítica.

El universo en expansión es el que el espacio entre los objetos está aumentando continuamente. En el universo real, los objetos vecinos como los pares de galaxias próximas entre sí no se separan debido a que su atracción gravitatoria mutua supera los efectos de la expansión cosmológica (el caso de la Vía Láctea y Andrómeda). No obstante, la distancia entre dos galaxias muy separadas, o entre dos cúmulos de galaxias, aumenta con el paso del tiempo y la expansión imparable del universo.

El Omega negro o la cantidad de materia del Universo

El universo real está en función de la densidad crítica que es la densidad media de materia requerida para que la gravedad detenga la expansión del universo. Un universo con una densidad muy baja se expandirá para siempre, mientras que uno con densidad muy alta colapsara finalmente. Un universo con exactamente la densidad crítica, alrededor de 10-29 g/cm3, es descrito por el modelo de universo de Einstein-de Sitter, que se encuentra en la línea divisoria de estos dos extremos. Pero la densidad media de materia que puede ser observada directamente en nuestro universo no representa la cantidad necesaria para generar la fuerza de gravedad que se observa en la velocidad de alejamiento de las galaxias, que necesita mucha más materia que la observada para generar esta fuerza gravitatoria, lo que nos da una prueba irrefutable de que ahí fuera, en el espacio entre galaxias, está oculta esa otra materia invisible, la “materia oscura”, que nadie sabe lo que es, cómo se genera o de qué esta hecha. Así que, cuando seamos capaces de abrir esa puerta cerrada ante nuestras narices, podremos por fin saber la clase de universo que vivimos; si es plano, si es abierto e infinito, o si es un universo que, por su contenido enorme de materia es curvo y cerrado.

Pero la respuesta a la pregunta, aún sin saber exactamente cuál es la densidad crítica del Universo, sí podemos contestarla en dos vertientes, en la seguridad de que al menos una de las dos es la verdadera.

El destino final será:

a) Si el universo es abierto y se expande para siempre, cada vez se hará más frío, las galaxias se alejarán las unas de las otras, la entropía hará desaparecer la energía y la temperatura será tal que alcanzará el cero absoluto, -273ºK. La vida no podrá estar presente.

b) Si el universo es cerrado por contener una mayor cantidad de materia, llegará un momento en que la fuerza de gravedad detendrá la expansión de las galaxias, que poco a poco se quedarán quietas y muy lentamente, comenzaran a moverse en el sentido inverso; correrán ahora las unas hacia las otras hasta que un día, a miles de millones de años en el futuro, todo la materia del universo se unirá en una enorme bola de fuego, el Big Crunch. Se formará una enorme concentración de materia de energía y densidad infinitas. Habrá dejado de existir el espacio y el tiempo. Nacerá una singularidad que, seguramente, dará lugar a otro Big Bang. Todo empezará de nuevo, otro universo, otro ciclo ¿pero aparecemos también nosotros en ese nuevo universo? Al decir nosotros, como podréis comprender, me estoy refiriendo a nuestra especie. ¿Estaremos aquí para entonces?

Esta pregunta sí que no sé contestarla. Aunque no hay que descartar los universos cíclicos

Así las cosas, no parece que el futuro de la Humanidad sea muy alentador. Claro que los optimistas nos hablan de hiperespacio y universos paralelos a los que, para ese tiempo, ya habremos podido desplazarnos garantizando la continuidad de la especie Humana. Bien pensado, si no fuera así ¿para qué tantas dificultades vencidas y tantas calamidades pasadas? ¿Para terminar congelados o consumidos por un fuego abrasador?

¡Quién pudiera contestar a eso!

emilio silvera

Jun

24

¿Qué pasaría si desapareciera el Sol?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Y si el Sol desapareciera de repente?

Esta es la cascada de consecuencias para nuestro planeta y cómo se sucederían en el tiempo

No hace falta ser un astrónomo experimentado para saber que dependemos completamente del Sol. Nuestra estrella particular, en efecto, ocupa el centro de nuestro sistema planetario, mantiene los mundos en su sitio e irradia la energía necesaria para que aquí, en la Tierra, sea posible la vida. Gracias al Sol tenemos luz, calor, atmósfera, fotosíntesis, océanos… Sabemos también, sin embargo, que nada, ni siquiera el Sol, dura eternamente. Durará mucho tiempo, sí, aunque no para siempre. ¿Pero qué sucedería si un buen día el Sol desapareciera de repente? ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros y cómo se sucederían en el tiempo?

Un gráfico recién publicado por la web Solar Centre ha recopilado mucha de la información disponible para resolver la cuestión. Y el panorama, como era de suponer, no resulta nada esperanzador…

Se acabó la gravedad

El mundo sería muy distinto si de pronto desapareciera la fuerza de Gravedad que genera el Sol

En una secuencia cronológica, lo primero que desaparecería con el Sol es su atracción gravitatoria. Todos los planetas están “ligados” gravitatoriamente al Sol, y su súbita desaparición los dejaría sin un centro alrededor del que orbitar. De modo que empezarían a viajar, más o menos, en línea recta, hasta que se toparan con otro cuerpo lo suficientemente grande como para atraerlos. La estrella más cercana, Alpha Centauri, está a 4,2 años luz de distancia, así que esta situación de “vagabundeo espacial”, suponiendo que algún mundo se dirigiera hacia allí, duraría muchos miles de años.

Por supuesto, al perder su orden establecido es muy probable que algunos planetas chocaran entre sí, o que muchas lunas acabaran precipitándose sobre los mundos a los que orbitan. Júpiter y Saturno, los dos gigantes del Sistema Solar, lograrían quizá atraer a algunos de los planetas que nos rodean, para devorarlos sin contemplaciones.

Oscuridad eterna – Un mundo sin sol

Primeramente es necesario saber de entrada que el sol es considerado como estrella; y la misma es la más cercana a la tierra, por lo que gracias a este existe la vida en este planeta; es decir, que el calor que irradia el sol sobre la superficie de la tierra hace que los organismos vivos se desarrollen y vivan.

Este es un proceso que funciona como especie de cadena, es decir, una cosa da paso a la otra; pues dichas plantas son las que convierten la energía solar en energía química, lo que hace que se dé el oxígeno que nos permite respirar; pero ya conociendo la manera en que el sol beneficia a la vida, imagínate si este no existiese.

Cuando se produce un eclipse de Sol, la Tierra queda a oscuras

Aquí, en la Tierra, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de que el Sol ya no está en su sitio. Ese es, en efecto, el tiempo que un rayo de sol tarda en recorrer, a la velocidad de la luz, los 150 millones de km. que nos separan del astro rey. Pasado ese tiempo, nos veríamos sumidos de repente en una total oscuridad. Y sería para siempre. Ni siquiera seríamos capaces de volver a contemplar la Luna, ya que su brillo no es más que un reflejo de la luz que recibe del Sol. Sí que veríamos las estrellas, que disponen de sus propias fuentes de luz, pero nuestras vidas se convertirían en una larga e interminable noche. Sin luz, además, las plantas ya no podrían seguir haciendo la fotosíntesis, con lo que la aportación de oxígeno a la atmósfera se interrumpiría casi por completo. Las reservas planetarias del gas que nos permite respirar apenas si durarían un par de semanas.

Se acabó el calor

Pero la oscuridad no sería lo más grave. De hecho, la temperatura media de la Tierra, que actualmente es de 29,6 grados, descendería rápidamente hasta los -123 grados en apenas dos meses. Cuatro meses después de la desaparición del Sol, la temperatura media de nuestro planeta sería de -198 grados, casi doscientas veces más fría que el interior de una nevera doméstica. En estas condiciones, la inmensa mayoría de la vida desaparecería de nuestro mundo. Solo quedarían algunos micro-organsmos extremófilos que viven en medio de las rocas de la corteza terrestre, a varios km. de profundidad, y que no dependen de la luz solar. Los animales subterráneos y los carroñeros lograrían sobrevivir, quizá, durante un breve tiempo adicional, alimentándose de los cadáveres del resto. Pero terminarían desapareciendo en pocas semanas, junto a los demás. Sorprendentemente, los árboles más grandes lograrían, quizá, sobrevivir más tiempo, incluso durante algunas décadas, a pesar del frío y sin fotosíntesis.

Para los humanos, la única opción sería embarcar en submarinos y sumergirse con ellos hasta lo más profundo de los océanos, para aprovechar el calor interno del planeta a medida que surge a través de las fuentes hidrotermales. Con los océanos congelados, ese sería, probablemente, uno de los últimos reductos para la vida terrestre. Otra solución temporal sería la de construir módulos habitables totalmente aislados de las condiciones externas, aunque habría muy poco tiempo para hacerlo (menos de un mes desde el “apagón”) y, de conseguirlo, solo se salvarían unos pocos y durante un tiempo limitado.

1. Estanque en Suiza

Fuente: imgur

2. Burbujas bajo el hielo, lago Abraham, Canadá

Fuente: Emmanuel Coupe

3. Lago Baikal y su hielo esmeralda

Fuente: Alexey Trofimov

4. Lagos helados en Estados Unidos

Fuente: Phillips Chip

5. Estanque helado

Fuente: Adam Rifkin

6. Flores de hielo en el Océano Ártico

Al final, unos pocos cientos de años tras la desaparición del Sol, incluso las profundidades oceánicas se congelarían. La atmósfera se colapsará y la gélida superficie de lo que fue un mundo lleno de vida quedaría indefensa del bombardeo radiactivo de los rayos cósmicos.

Un panorama, pues totalmente desolador. Por fortuna, el Sol es una estrella de mediana edad, que lleva brillando unos 5.000 millones de años y todo parece indicar que lo seguirá haciendo durante otros 5.000 millones de años más. Aunque ningún ser humano llegará a verlo. Dentro de “solo” unos 1.000 millones de años, en efecto, el Sol se habrá vuelto tan caliente que hará hervir los océanos, que se evaporarán y harán de la Tierra un mundo inhabitable. Ojalá que para entonces ya estemos instalados en otros lugares, muy lejos de aquí…

Totales: 85.604.200

Totales: 85.604.200 Conectados: 45

Conectados: 45