Jul

5

El Universo, la Vida consciente y, …, ¿el Destino?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Química de la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Química de la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

A medida que se expandía a partir de su estado primordial uniforme, el universo se enfriaba. Y con las temperaturas más bajas vinieron nuevas posibilidades. La materia fue capaz de agregarse en enormes estructuras amorfas: las semillas de las galaxias actuales. Empezaron a formarse los átomos allanando el camino para la química y la formación de objetos físicos sólidos.

primordial uniforme, el universo se enfriaba. Y con las temperaturas más bajas vinieron nuevas posibilidades. La materia fue capaz de agregarse en enormes estructuras amorfas: las semillas de las galaxias actuales. Empezaron a formarse los átomos allanando el camino para la química y la formación de objetos físicos sólidos.

Comparado con los patrones actuales, el universo en dicha época era sorprendentemente homogéneo. El material cósmico estaba presente por todo el espacio con una uniformidad casi perfecta. La Temperatura era la misma en todas partes. La materia, descompuestas en sus constituyentes básicos por el tremendo calor, estaba en un estado de extraordinaria simplicidad. Ningún hipotético observador hubiera podido conjeturar a partir de este estado poco prometedor que el universo estaba dotado de enormes potencialidades. Ninguna clave podía desvelar que, algunos miles de millones de años más tarde, billones de estrellas refulgentes se organizarían en miles de millones de galaxias espirales; que aparecerían planetas y cristales, nubes y océanos, montañas y glaciares; que uno de esos planetas (al menos que sepamos) sería habitado por árboles y bacterias, por elefantes y peces. Ninguna de estas cosas podía predecirse.

La Tierra se formó hace aproximadamente 4550 millones de años y la vida surgió unos mil millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida.18 La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos aerobios, así como la formación de una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre bloquean la radiación solar dañina, permitiendo así la vida en la Tierra.

La historia de la vida en la Tierra pretende narrar los procesos por los cuales los organismos vivos han evolucionado, desde el origen de la vida en la Tierra, hace entre 3800 millones de años y 3500 millones de años, hasta la gran diversidad y comp`lejidad biológica presente en las diferentes formas de los organismos, su fisiología y comportamiento que conocemos en la actualidad; así como la naturaleza que, en forma de catástrofes globales, cambios climáticos o uniones y separaciones de continentes y océanos, han condicionado su desarrollo. Las similitudes entre todos los organismos actuales indican la existencia de un ancestro común universal del cual todas las especies conocidas se han diferenciado a través de los procesos de la evolución

Muchos fenómenos maravillosos han emergido en el universo desde aquella época primera: agujeros negros monstruosos tan masivos como

aquella época primera: agujeros negros monstruosos tan masivos como miles de millones de soles, que engullen estrellas y escupen chorros de gas; estrellas de neutrones y púlsares que giran miles de veces por segundo y cuyo material está comprimido hasta

miles de millones de soles, que engullen estrellas y escupen chorros de gas; estrellas de neutrones y púlsares que giran miles de veces por segundo y cuyo material está comprimido hasta una densidad de mil millones de toneladas por centímetro cúbico; partículas subatómicas tan esquivas que podrían atravesar una capa de plomo sólido de años-luz de espesor y que, sin embargo, no dejan ninguna traza discernible; ondas gravitatorias fantasmales producidas por la colisión de dos agujeros negros que finalizan su danza de gravedad fusionando sus terribles fuerzas de densidades “infinitas”. Pese a todo, y por sorprendentes que estas cosas nos puedan parecer, el fenómeno de la vida es más notable que todas ellas en conjunto.

una densidad de mil millones de toneladas por centímetro cúbico; partículas subatómicas tan esquivas que podrían atravesar una capa de plomo sólido de años-luz de espesor y que, sin embargo, no dejan ninguna traza discernible; ondas gravitatorias fantasmales producidas por la colisión de dos agujeros negros que finalizan su danza de gravedad fusionando sus terribles fuerzas de densidades “infinitas”. Pese a todo, y por sorprendentes que estas cosas nos puedan parecer, el fenómeno de la vida es más notable que todas ellas en conjunto.

¿De dónde surgieron con su gracia y colorido, su agilidad de movimiento y su sentido de orientación?

En realidad, la Vida, no produjo ninguna alteración súbita o espectacular en la esfera cósmica. De hecho, y a juzgar por la vida en la Tierra, los cambios que han provocado han sido extraordinariamente graduales. De todas formas, una vez que la vida se inició, el universo nunca sería el mismo. De manera lenta pero segura, ha transformado el planeta Tierra. Y al ofrecer un camino a la consciencia, la inteligencia y la tecnología, ella tiene la capacidad de cambiar el universo.

segura, ha transformado el planeta Tierra. Y al ofrecer un camino a la consciencia, la inteligencia y la tecnología, ella tiene la capacidad de cambiar el universo.

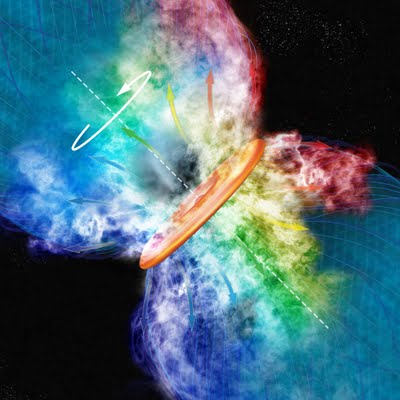

Si mramos esa Nebulosa que abre este trabajo , podemos pensar en qué materiales están ahí presentes sometidos a fuerzas de marea de estrellas jóvenes y de inusitadas energías de radiación ultravioleta que, junto con la fuerza de gravedad, conformar el lugar y hacen que se distorsionen los materiales en los que inciden parámetros que los hacen cambiar de fase y transmutarse en otros distintos de los que, en principio eran. Ahí, en esa nubes inmensas productos de explosiones supernovas, están los materiales de los que se forman nuevas estrellas y mundos que, si se sitúan en el lugar adecuado…pueden traer consigo la vida.

, podemos pensar en qué materiales están ahí presentes sometidos a fuerzas de marea de estrellas jóvenes y de inusitadas energías de radiación ultravioleta que, junto con la fuerza de gravedad, conformar el lugar y hacen que se distorsionen los materiales en los que inciden parámetros que los hacen cambiar de fase y transmutarse en otros distintos de los que, en principio eran. Ahí, en esa nubes inmensas productos de explosiones supernovas, están los materiales de los que se forman nuevas estrellas y mundos que, si se sitúan en el lugar adecuado…pueden traer consigo la vida.

¡Han sido y son tantas formas de vida las que se han extinguido y las que están en la Tierra! Dicen los expertos que sólo el uno por ciento de las especies que han existido viven actualmente en nuestro planeta y, teniendo en cuenta que son millones, ¿cuántas especies han pasado por aquí?

que son millones, ¿cuántas especies han pasado por aquí?

Claro que no podemos hacer caso de todo lo que los científicos puedan decir alguna que otra vez que, en realidad, va encaminado a producir el asombro de la gente corriente, alimentar el consumo público y, sobre todo, conseguir subvenciones para nuevos proyectos. Es curioso que, la ignorancia, proporcione mejor situación para seguir investigando que la certeza, toda vez que, con la incertidumbre del qué será, se despierta la curiosidad y nos proporciona una motiviación, en cambio, la certeza nos relaja.

nuevos proyectos. Es curioso que, la ignorancia, proporcione mejor situación para seguir investigando que la certeza, toda vez que, con la incertidumbre del qué será, se despierta la curiosidad y nos proporciona una motiviación, en cambio, la certeza nos relaja.

Está claro que debemos apoyar con fuerza el programa de Astrobiología de la NASA y de las otras naciones. Si queremos que, finalmente, se lleve a cabo un Proyecto de cierta entidad, tendremos que aunar las fuerzas y, las distintas Agencias Espaciales del Mundo Occidental tendrán que poner sobre la mesa lo que tienen para que, de una vez por todas podamos, por ejemplo, hacer realidad una colonia terrestre en el Planeta Marte.

realidad una colonia terrestre en el Planeta Marte.

Todos sabemos que resolver el problema de biogenesis está en la mente de muchos. Los astrónomos consideran que planetas como Júpiter y Saturno y, también sus lunas, son inmensos laboratorios prebióticos, en donde los pasos que trajeron la vida a la Tierra podrían estar ahora mismo allí presentes y, de ahí, la enorme importancia que tendría poder investigarlos en la forma adecuada.

mismo allí presentes y, de ahí, la enorme importancia que tendría poder investigarlos en la forma adecuada.

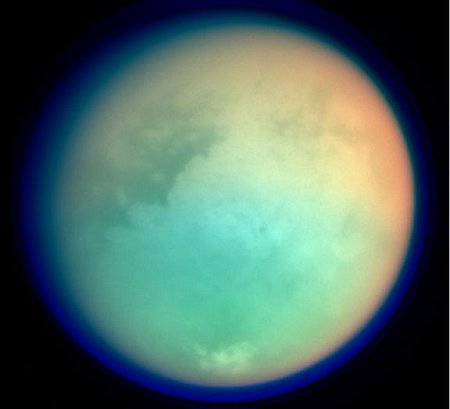

¿Qué sorpresas nos aguarda en Titán con su atmósfera y acéanos de metano?

Resolver el misterio de la biogénesis no es sólo un problema más de una larga lista de proyectos científicos indispensables. Como el origen del Universo y el origen de la Consciencia, representa algo en conjunto mucho más profundo, puesto que pone a prueba las bases mismas de nuestra ciencia y de nuestra visión del mundo. Un descubrimiento que promete cambiar los principios mismos en los que se basa nuestra comprensión del mundo físico merece que se le de una prioridad urgente.

el origen del Universo y el origen de la Consciencia, representa algo en conjunto mucho más profundo, puesto que pone a prueba las bases mismas de nuestra ciencia y de nuestra visión del mundo. Un descubrimiento que promete cambiar los principios mismos en los que se basa nuestra comprensión del mundo físico merece que se le de una prioridad urgente.

El misterio del origen de la vida ha intrigado a filósofos, teólogos y científicos durante dos mil quinientos años. Durante los próximos siglos tendremos la oportunidad de ahondar más en ese misterio grandioso que es la Vida, una oportunidad dorada que no debemos, de ninguna manera desechar, ahí tendremos la oportunidad, con los nuevos medios tecnológicos y de todo tipo que vendrán, los avances en el saber del mundo, la nueva manera de mirar las cosas, la nueva física…Todo ello, nos dará la llave para abrir esa puerta durante tanto tiempo cerrada. Ahora parece un poco entreabierta pero, no podemos conseguir que se abra de par en par para poder mirar dentro del misterio central.

parece un poco entreabierta pero, no podemos conseguir que se abra de par en par para poder mirar dentro del misterio central.

Árbol filogenético mostrando la divergencia de las especies modernas de su ancestro común en el centro. Los tres dominios están coloreados de la siguiente forma; las Bacterias en azul, las Archeas en verde, y las Eucariotas en color rojo. Puede parecer mentira que a partir de estos minúsculos seres puediera comenzar la fascinante aventura de la Vida en la Tierra.

Aquellos primeros tiempos fueron duros y de una larga transición para nuestro planeta, las visitas de meteoritos, el inmenso calor de sus entrañas, la química de los materiales fabricados en las estrellas que allí estaban presentes…Todo ello, contribuyó, junto a otros muchos y complejos sucesos, fuerzas e interacciones, a que, hacde ahora unos cuatro mil millones de años, surgiera aquella primera célula replicante que, con el tiempo, nos trajo a nosotros aquí.

nuestro planeta, las visitas de meteoritos, el inmenso calor de sus entrañas, la química de los materiales fabricados en las estrellas que allí estaban presentes…Todo ello, contribuyó, junto a otros muchos y complejos sucesos, fuerzas e interacciones, a que, hacde ahora unos cuatro mil millones de años, surgiera aquella primera célula replicante que, con el tiempo, nos trajo a nosotros aquí.

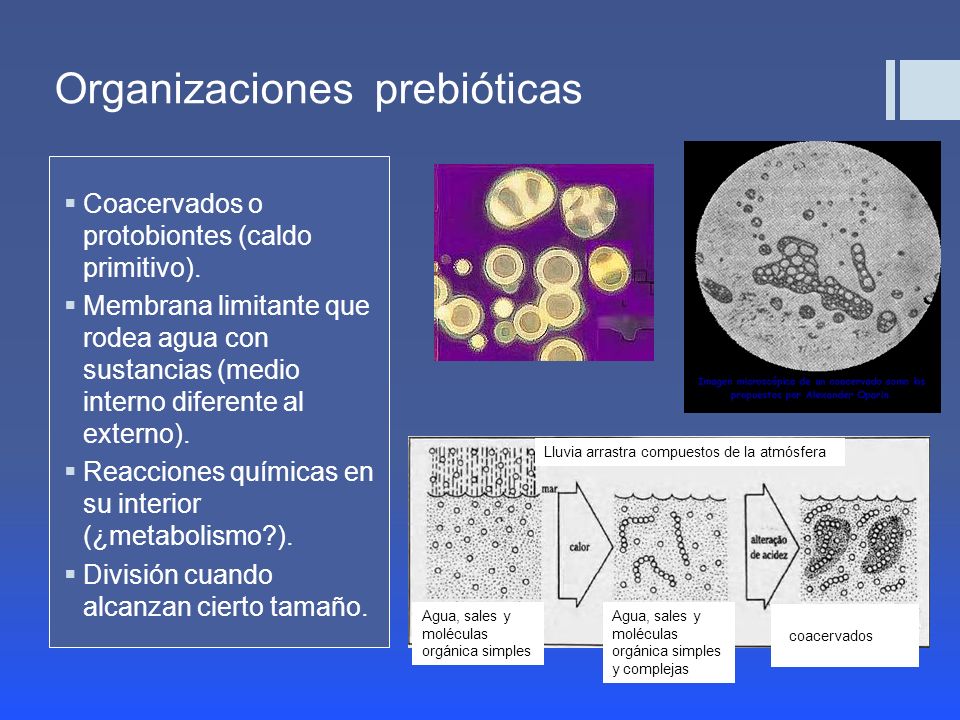

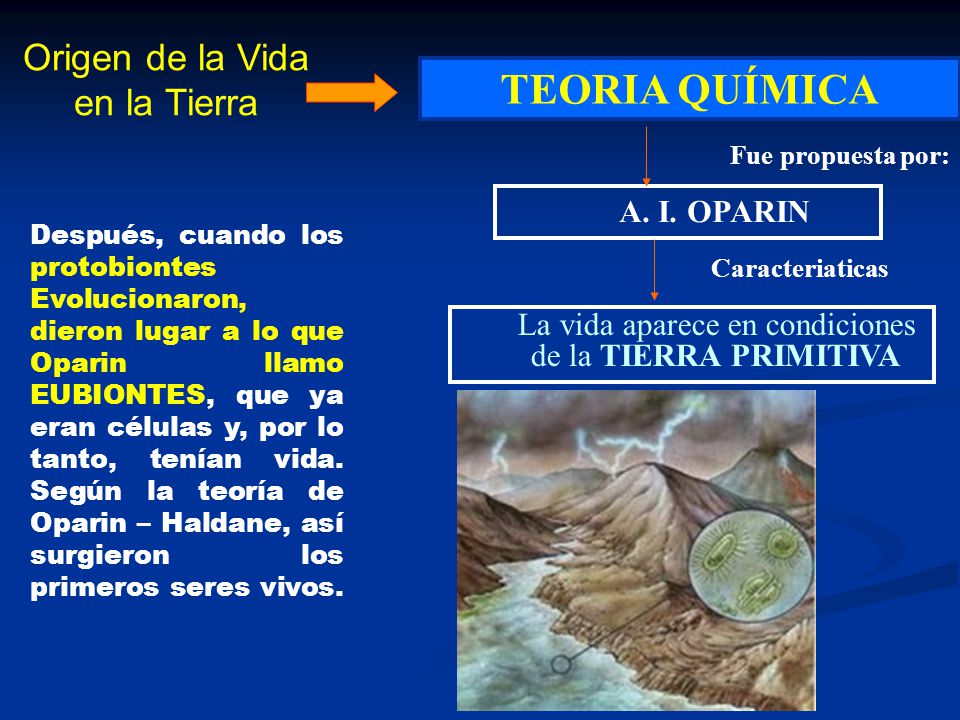

Los protobiontes fueron los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Los protobiontes se originaron por la convergencia y conjugación de microesferas de proteínas, carbohidratos, lípidos y otras substancias orgánicas encerradas por membranas lipídicas. El agua fue el factor más significativo para la configuración del endo plama de los protobiontes.

Como físico teórico hecho así mismo, algo ingenuo y con un enorme grado de fantasía en mis pensamientos, cuando pienso acerca de la vida a nivel molecular, la pregunta que se me viene a la mente es: ¿Cómo saben lo que tienen que hacer todos estos átomos estúpidos? La complejidad de la célula viva es inmensa, similar a la de una ciudad en cuanto al grado de su elaborada actividad. Cada molécula tiene una función específica y un lugar asignado en el esquema global, y así se manufacturan los objetos correctos. Hay mucho ir y venir en marcha. Las moléculas tienen que viajar a través de la célula para encontrarse con otras en el lugar correcto para llevar a cabo sus tareas de forma adecuada.

adecuada.

Todo esto sucede sin un jefe que dé órdenes a las moléculas y las dirija a sus posiciones adecuadas. Ningún supervisor controla sus actividades. Las moléculas hacen simplemente lo que las moléculas tienen que hacer : moverse ciegamente, chocar con las demás, rebotar, unirse. En el nivel de los átomos individuales, la vida es una anarquía: un caos confuso y sin propósito. Pero, de algún modo, colectivamente, estos átomos inconscientes se unen y ejecutan, a la perfección, el cometido que la Naturaleza les tiene encomendados en la danza de la vida y con una exquisita precisión.

: moverse ciegamente, chocar con las demás, rebotar, unirse. En el nivel de los átomos individuales, la vida es una anarquía: un caos confuso y sin propósito. Pero, de algún modo, colectivamente, estos átomos inconscientes se unen y ejecutan, a la perfección, el cometido que la Naturaleza les tiene encomendados en la danza de la vida y con una exquisita precisión.

Ya más recientemente, evolucionistas tales como el inglés Richard Dawkins, han destacado el paradigma del “gen egoista”, una imagen poderosa que pretende ilustrar la idea de que los genes son el objetivo último de la selección natural. Los teóricos como Stuart Kauffman, asociado desde hace tiempo al famoso Instituto de Santa Fe, donde los ordenadores crean la llamada vida artificial, insisten en la “autoorganización” como una propiedad fundamental de la vida.

hace tiempo al famoso Instituto de Santa Fe, donde los ordenadores crean la llamada vida artificial, insisten en la “autoorganización” como una propiedad fundamental de la vida.

¿Puede la ciencia llegar a explicar un proceso tan magníficamente autoorquestado? Muchos son los científicos que lo niegan al estimar que, la Naturaleza, nunca podrá ser suplantada ni tampoco descubierta en todos sus secretos que, celosamente nos esconde. Sin embargo…Tengo mis dudas. Ellos piensan que la célula viva es demasiado elaborada, demasiado complicada, para ser el producto de fuerzas ciegas solamente y, que debajo de esa aleatoriedad y de un falso azar, deben estar escondidas otras razones que no llegamos a alcanzar. La Ciencia podrá llegar a dar una buena explicación de esta o aquella característica individual, siguen diciendo ellos, pero nunca explicará la organización global, o cómo fue ensamblada la célula original por primera vez.

ser el producto de fuerzas ciegas solamente y, que debajo de esa aleatoriedad y de un falso azar, deben estar escondidas otras razones que no llegamos a alcanzar. La Ciencia podrá llegar a dar una buena explicación de esta o aquella característica individual, siguen diciendo ellos, pero nunca explicará la organización global, o cómo fue ensamblada la célula original por primera vez.

= Sección captor de agua de moléculas lípidas

= Colas repelentes de agua

Las «alfombras» microbianas son múltiples capas, multi-especies de colonias de bacterias y otros organismos que generalmente sólo tienen unos pocos milímetros de grosor, pero todavía contienen una amplia gama de entornos químicos, cada uno de ellos a favor de un conjunto diferente de microorganismos. Hasta cierto punto, cada alfombra forma su propia cadena alimenticia, pues los subproductos de cada grupo de microorganismos generalmente sirven de “alimento” para los grupos adyacentes.

Los estromatolitos (arriba) son pilares rechonchos construidos como alfombras microbianas que migran lentamente hacia arriba para evitar ser sofocados por los sedimentos depositados en ellos por el agua. Ha habido un intenso debate acerca de la validez de fósiles que supuestamente tienen más de 3000 millones de años, con los críticos argumentando que los llamados estromatolitos podrían haberse formado por procesos no biológicos.En 2006, otro descubrimiento de estromatolitos fue reportado en el mismo lugar de Australia, como los anteriores, en las rocas de hace 3500 millones de años.

En las modernas alfombras bajo el agua, la capa superior consiste a menudo de cianobacterias fotosintéticas que crean un ambiente rico en oxígeno, mientras que la capa inferior es libre de oxígeno y, a menudo dominado por el sulfuro de hidrógeno emitido por los organismos que viven allí. Se estima que la aparición de la fotosíntesis oxigénica por las bacterias en las alfombras, aumentó la productividad biológica por un factor de entre 100 y 1.000. El agente reductor utilizada por la fotosíntesis oxigénica es el agua, pues es mucho más abundante que los agentes geológicos producidos por la reducción requerida de la anterior fotosíntesis no oxigénica. A partir de este punto en adelante, la «vida» misma produce mucho más los recursos que necesita que los procesos geoquímicos. El oxígeno, en ciertos organismos, puede ser tóxico, pues éstos no están adaptados a él, así mismo, en otros organismos que sí lo están, aumenta considerablemente su eficiencia metabólica. El oxígeno se convirtió en un componente importante de la atmósfera de la Tierra alrededor de hace 2400 millones de años.

Al igual que muchas esponjas, hay cianobacterias fotosintéticas que viven dentro de sus células.

¿Cuál es el secreto de esta sorprendente organización? ¿Cómo puede ser obra de átomos estúpidos? Tomados de uno en uno, los átomos solo pueden dar empujones a sus vecinos y unirse a ellos si las circunstancias son apropiadas. Pero colectivamente consiguen ingeniosas maravillas de construcción y control, con un ajuste fino y una complejidad todavía no igualada por ninguna ingeniería humana. De algún modo la Naturaleza descubrió cómo construir intrincadas máquinas que llamamos célula viva, utilizando sólo todas las materias primas disponibles, todas en un revoltijo. Repite esta hazaña cada día en nuestros propios cuerpos, cada vez que se forma una nueva célula. Esto ya es un logro fantástico. Más notable incluso es que la Naturaleza construyó la primera célula a partir de cero. ¿Cómo lo hizo?

una nueva célula. Esto ya es un logro fantástico. Más notable incluso es que la Naturaleza construyó la primera célula a partir de cero. ¿Cómo lo hizo?

Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como

de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano.. Las células suelen poseer un tamaño de 10 μm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

en el caso del ser humano.. Las células suelen poseer un tamaño de 10 μm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

Algunas veces he pensado que el secreto de la vida puede proceder de sus propiedades de información; un organismo es un completo sistema de procesos de información. La complejidad y la información pueden ser iluminadas por la disciplina de la termodinámica. La vida es tan sorprendente que, de algún modo, debe haber podido sortear las leyes de la termodinámica. En particular, la segunda ley que puede considerar como la más fundamental de todas las leyes de la naturaleza, describe una tendencia hacia la desintegración y la degeneración que la vida, ¡claramente evita! mediante la reproducción.

proceder de sus propiedades de información; un organismo es un completo sistema de procesos de información. La complejidad y la información pueden ser iluminadas por la disciplina de la termodinámica. La vida es tan sorprendente que, de algún modo, debe haber podido sortear las leyes de la termodinámica. En particular, la segunda ley que puede considerar como la más fundamental de todas las leyes de la naturaleza, describe una tendencia hacia la desintegración y la degeneración que la vida, ¡claramente evita! mediante la reproducción.

¿Cómo es posible tal cosa?

Si alguno de ustedes sabe contestar esa pregunta…que nos lo exponga, así sabremos un poco más.

emilio silvera

Jul

4

Repasando ideas y pensamientos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Divagando ~

Clasificado en Divagando ~

Comments (1)

Comments (1)

¡Me falta tiempo! Quisiera tantas cosas, quisiera visitar tantos lugares, quisiera arreglar tantas cosas, quisiera contaros que…, quisiera que supiérais…, quisiera ir con todos vosotros a visitar aquel… Son tantos deseos conglomerados en múltiples ideas y pensamientos que, una sola persona nunca podrá ver cumplidos, y, siendo así (que lo es), lo único que puedo hacer es contar cosas, traer aquí historias que os despierte la imaginación, que os haga pensar y que, de alguna manera, no deje tranquila vuestras mentes que, ante tanta información, se vean obligadas a efectuar imaginaciones mentales y a mantenerse creativas y despiertas.

¿Dónde la realidad? ¿Acaso existe? En sueños, caminaba por un frondoso bosque y, de pronto, me topé con un enorme árbol en el que había una puerta que, atrevido me decidí y traspasé… ¡Oh!, dentro de aquel lugar existía un universo de maravillas.

“Todos tenemos dos mentes: una mente despierta y una mente dormida. Nuestra mente despierta es la que piensa, habla y razona. la mente dormida es más poderosa. ve en lo más profundo de las cosas. Es la parte de nosotros que sueña. Lo recuerda todo. Nos proporciona intuición. Tu mente despierta no entiende la naturaleza de los nombres. Pero tu mente dormida sí. Ella ya sabe muchas cosas que tu mente despierta ignora.”

Patrick Rothfuss. (El del viento)

El jardín de las Hespérides

Las referencias de las Hespérides en los documentos antiguos suelen estar relacionados con el séptimo de los trabajos que el rey de Micenas, Euristeo, impuso a Hércules durande los doce años que lo tuvo a su servicio. consistía en robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides.

Algún día, cuando me sienta con ánimo, os hablaré de los muchos mundos que existen dentro de este mundo nuestro, todos ellos salidos de las mentes prodigiosas que, deseosas de ir más allá, imaginaban otros mundos, otros lugares y a otras gentes que, de una u otra manera, saciaban sus ansias de aventura, de ver lo desconocido, de visitar y conocer cosas y gente maravillosa y, sobre todo, de desvelar los secretos que el Universo nos ocultos.

Os contaré cómo fue la primera batalla de la historia y os podré hablar del Jardín de las Hespérides. En más profundidad de la Atlántida y de cómo se formó el Estrecho de Gibraltar, de los gigantes y los ligures, de Lug y Lusina, de la Espiral del dios Lug, de nuestra civilización y de la Civilización, la Diáspora que nos que, todas las cosas, las civilizaciones son mortales.

Se dice que el Château Meung-sur-Loire es el mas y antiguo del Valle del Loira. Cumplió un papel protagónico por su ubicación estratégica en el conflicto los ingleses y los franceses durante la Guerra de los Cien , fue Juana de Arco quien lo entregó después de su victoria en Orleans. ¡Si nos contara todos los secretos y los sucesos de los que fue testigo! ¿Cuántas intrigas no se engendraron aquí?

Hablaré de Isoré, cuyo subsiste en estado puro en un solo lugar: rancun castillo de la confluencia del Vienne y del Loire en Francia. Podré hablaros de la leyenda de Osiris… o de lo que le ocurrió al labrador Fradin en 1.924 en Bourbonnais (la aldea de Glozel, no lejos de Vichy). En ese mismo que tengo más que pensado, incluiré lo que sé sobre los dólmenes y los druidas (muy sabios), todo ellos enlazado con Liguria y las invasiones célticas, allá por el 1.700 a. de C.

Según Pomponio Mela, quien sí visitó las islas “ había en la alta Caledonia mujeres sacerdotizas llamadas bandruidh que, al igual que los druidas varones, están divididas en tres categorías: las de menor autoridad permanecen reclusas y deben observar voto de virginidad perpetua, son las que se encargan de alimentar los fuegos perennes en honor a Dana y Bilé, sus dioses mayores.

En la segunda categoría, las sacerdotisas pueden casarse, pero deben permanecer encerradas en el santuario al que están consagradas, y sólo pueden abandonarlo unos pocos días al año, cumplir con sus deberes conyugales; sin embargo pueden alternar con las gentes, a las que dicen la buenaventura , y leen su futuro en las hojas de muérdago.”

“Una bandrui de la clase más alta, jerarquía a la que sólo se accede después de de estudio y dedicación y un rito de pasaje, circular libremente, y se dedica a servir al pueblo, y mantener vivas las tradiciones religiosas; narran las leyendas de los guerreros y los dioses, practican la astrología y adivinan el porvenir por la lectura de las víctimas de los sacrificios humanos, que son practicados exclusivamente por los druidas varones”.

“Se dice, aunque no he podido comprobarlo personalmente, que las banfilidh más poderosas, las llaman en su lengua, residen en la isla de Saina, en el Mar (mar de Irlanda), tienen poder sobre las tempestades, que pueden convocar a voluntad, pueden convertirse en aves y curar las enfermedades más atroces… Estas mujeres son altamente reverenciadas por el pueblo, pues dominan la magia de las piedras y las hierbas curativas, son las que preparan a los moribundos el bien morir, preparan hechizos de amor y se ocupan de los nacimientos”.

Pomponio Mela.

Las palabras de Pomponio denotan la inocente-ignorancia que imperaba en aquellos tiempos y lugares.

Estas historias me fascinaron y sobre ellas escribí hace muchos años, cuando aún vivía en casa de mis padres. No sé dónde fueron a parar tantos folios emborronados con mi imaginación; me gustaría conservarlos. Nadie los leyó nunca; mi pudor a descubrir mis pensamientos era muy elevado en mi corta edad (tendría entonces 20 – 22 años). Así que, si me armo de , repetiré todo aquello.

Creo que podré… ¡algún día!

Al investigador:

Quienes piensen que la alquimia es de naturaleza terrestre, mineral y , que se abstengan.

Quienes piensen que la alquimia es estrictamente espiritual, que se abstengan.

Quienes piensen que la alquimia es sólo un símbolo utilizado desvelar analógicamente el proceso de la “realización espiritual”, en suma, que el es la materia y el atanor de la obra, que abandonen sus propósitos.

Claude d´Ygá

Newton también estuvo interesado en el arte Hermético

El arte hermético, los principios de la alquimia, su y los contactos de la alquimia con la ciencia moderna. Los alquimistas licenciados por la universidad de Montpellier en el s. XIII, Alberto Magno, Arnau Vilanova y Raimundo Lulio, Roger Bacon y más tarde Michael de Nostre-Dame (más conocido por su pseudónimo Nostradamus), Rebelais y Erasmo, además de médicos árabes y judíos, todos ellos adictos a la filosofía hermética, y todos interesados por la alquimia y las transmutaciones metálicas. Aunque no todos lo saben, el gran científico Isaac Newton se interesó por la Alquimia que, de alguna manera, fue la precursora de la Química moderna.

Más tarde me topé con la física que me enlaza directamente con las matemáticas (que por desgracia no domino me gustaría,) la biología, la astronomía y la cosmología, en fin, con lo que realmente importa, la vida misma y el universo.

de llegar a la física pasé por innumerables recorridos del saber humano: los clásicos griegos, los filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, pero sin dejar a Kepler y Galileo, ni tampoco a Newton y Darwin. Mi avidez de saber era ilimitada y más de una noche, sobre las 3 ó las 4 de la madrugada, mi madre (una santa mujer que murió hace dos días, a los 103 de edad, rodeada de todos sus hijos vivos) apagaba la luz de mi mesita de noche y cerraba el abierto sobre mi pecho o caído en el suelo. El sueño me impedía seguir; además, muy temprano había que cumplir en el . ¡Qué tiempos!

Alternaba el dar clases de matemáticas comerciales y contabilidad con mi preparación a las oposiciones de Diplomado en Derecho Tributario paras Fiscal; dos pruebas en Madrid, una escrita (la primera), y otra oral (la segunda). Todo aquello quedó muy atrás formando algunos de los escalones de la larga escalera recorrida hasta llegar al primer piso…

Camille Flammarion.

Pero libros de y ratos libres, nunca dejaba otras clases de lecturas como a William Shakespeare, Dante, Goethe, Descartes, Beltran, Rusell, Flanmarion, Julio Verne, Voltaire, Isaac Asimov, y en realidad, todo lo que pillaba, hasta tostones de Homero como la Iliada y la Odisea o los de docenas de clásicos, tanto rusos como de otras nacionalidades que caían en mis manos. De los siete sabios de Grecia a los pensadores Buda o Confucio; todo mí era saber más cosas.

recuerdo, y no tengo más remedio que reírme, que teniendo media novia aficionada a las plantas me leí un tratado de plantas de para poder prestarle ayuda y ofrecerle mis conocimientos. nos encontramos, muy de tarde en tarde, nos abrazamos con cariño.

Leí a Euclides y sobre los elementos (Autólico de Pitania), obra de la que se editaron bastantes ediciones (1.296 – 1.482 y otras) y la edición de Ratdolt que fue uno de los más bellos de los primeros científicos editados impresos y por los que me interesé en su .

es la cuna de Arquímedes, Siracusa

Fidias, Arquímedes, Alejandría o Siracusa eran mí nombres muy familiares. He leído sobre la esfera y el cilindro, sobre la medida del círculo, sobre conoides y esferoides, sobre las espirales, cuadratura de la parábola, sobre los flotantes y el Método, obras irremisiblemente perdidas y reconstruidas parcialmente mediante complejas estructuraciones de restos que, seguramente, dieron resultado un híbrido de distintos autores posteriores que se basaban en el texto original.

captó mi atención Ptolomeo y su gran síntesis astronómica, Copérnico y su mundo astronómico y, desde luego, me empapé de la civilización romana, guardián de la herencia griega y de su mitología. La Gran Enciclopedia Científico-Técnica de Cayo Plinio segundo, llamado “el Viejo” que reunió el legado de todos los antepasados y recogió el para evitar su pérdida.

Todas cuestiones me interesaron y de ellos me empapaba con la avidez y la curiosidad sin límite de un niño.

Galeno (129 – 194) es el médico más famoso de la antigüedad. Nació en Pérgamo, hoy en la Turquía occidental. Miembro de una familia de la alta urbana del helenismo romano, fue médico de cuatro emperadores. En sus trabajos se apoyó en las enseñanzas de Hipócrates y Aristóteles, aportó sus propias ideas.

El siglo XVI vio una revolución científica con Vesalio y Copérnico.

No existe, frecuentemente oímos o leemos, una época oscura en la de la Humanidad que va de los romanos de los primeros siglos de la era cristiana a los europeos del siglo XVI. Lo que hay es ignorancia de que existan otras culturas y civilizaciones de las que llamamos cultura occidental desconocida.

Había otros mundos científicos, tecnológicos y filosóficos de saberes acumulados en el orbe árabe.

Sí, los exploradores del saber se encontraron con nombres como el del matemático y geógrafo Mamad Ibn Musa al-Iwarizmi (800 – 847), del que procede la voz algoritmo, el químico y médico al-Razi (865 – 925), el físico Ibn al-Hatham, Alhazen (965 – 1.038), el matemático al-Biruni (973 – 1.048), el médico Ibn Sina, Avicena (980 – 1.037), el astrónomo al-Zangali, Azarquiel (1.029 – 1.087) o el médico Ibn Rushd, Averroes (1.126 – 1.198), que si la hubiese seguido otros caminos acaso habrían figurado de manera prominente en muchos lugares destacados de la historia.

Bueno, como es mi costumbre, mi mente me la jugó de nuevo; estaba hablando de Copérnico y Vesalio. Sin querer, me acordé de la “oscuridad” de la Edad Media y no pude evitar el nombrar a personajes que, en otra del mundo, brillaban con luz propia.

De Nicolás Copérnico, cualquier interesado en la ciencia, los pocos lectores que yo tengo, poco les puedo contar que no sepan.

En 1.543, el año en el que se publicaron (dos) que terminarían convirtiéndose en dos clásicos de la ciencia: De Revolutionibus Oebium Coelestium, de Nicolás Copérnico, y De Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalio, aunque ninguno de los dos supo nunca desembarazarse de las cargas doctrinales de las disciplinas a las que se referían, Vesalio de Galeno y Copérnico de Aristóteles. ambos, en sus respectivos , marcaron una época, un y un después.

No me parece oportuno reseñando aquí sus biografías, y con los mencionado lo dejo. Mejor comento algo sobre Tycho Brahe (1.546 – 1.601) y Johannes Kepler (1.571 – 1.630).

Tycho era noble, rico y poderoso, y no seguía las ideas copérnicas. Kepler era de origen humilde, ferviente copérnico, siempre buscando (no con demasiado éxito) el amparo de reyes y aristócratas, no ya poder trabajar en la ciencia que amaba, sino para simplemente vivir, alimentarse él y su familia, y sin embargo, a los ojos de la historia ambos constituyen un dúo inamovible. No fue porque compartiesen logros científicos, sino porque Brahe hubiera sido, acaso, mucho menos conocido para la posteridad de no haber sido por la relación, breve pero intensa, que mantuvo con Kepler, y porque éste seguramente no habría podido producir lo que fueron sus joyas científicas más preciosas sin a los de las observaciones (en especial las de la trayectoria de Marte) de Brahe, el observador astronómico más importante en la era anterior a la invención del telescopio.

Brahe, con la ayuda del rey Federico II, construyó un centro astronómico: uraninburgo, en la isla Hveen de Dinamarca. Le sucedió al frente del mismo su ayudante en J. Kepler que , haciendo uso del material acumulado y sus propias investigaciones, publicó Astronomia Nova en el año 1.609, donde presentaba sus dos primeras leyes del movimiento planetario. En 1.619 publicó Harmonices Mundi y su tercera ley.

Y así llegamos a Galileo Galilei (1.564 – 1.642); la antítesis, en cuanto a estilo literario y método científico, de Kepler. Si este es, se lee, la oscuridad, Galileo es la luz. Con él la fuerza de las ideas copérnicas se hizo tan patente que terminaría desencadenando acontecimientos sociales que arrastrarían con ellos al propio físico de Pisa.

Sus observaciones sacaron a la luz las deficiencias del universo aristotélico-ptolemaico. El que Galileo realizara tales observaciones resulta, en principio, sorprendente, ya que era un físico y su preocupación estaba centrada en el estudio del movimiento, por encontrar las leyes que regían fenómenos la caída de un cuerpo esférico por un plano inclinado o el tiempo que tarda un péndulo en batir, y no un astrónomo. Sin embargo, todo cambió, su vida y a la postre, en más de un sentido, el mundo, cuando conoció la existencia de lentes (telescopios) que agrandaban las de objetos lejanos.

Construyó su propio telescopio que enfocó la Luna y descubrió todas sus irregularidades con sus montañas y abismos, lo que describió en su Siderus Nuncius (1.610). Ese mismo año estudió Júpiter y detectó 4 satélites y otras muchas cosas. Galilio adquirió una notoriedad.

En 1.632 se convirtió en una leyenda con la publicación de su obra inmortal, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y coperniano, una obra maestra de la literatura científica. Escribió otros grandes y, en controversia con la Iglesia, finalizó sus días en arresto domiciliario, ya que la Iglesia negaba el movimiento del mundo alrededor del Sol.

antes me refería de pasada a mis lecturas, nombré a René Descartes (1.596 – 1.650), una de las grandes figuras del pensamiento de todos los tiempos. Casi todos le conocen por su condición de filósofo, pero se olvidan de que también contribuyó con su talento en el de las matemáticas, fisiología y física (especialmente en la dinámica, óptica, meteorología y astronomía), formando de la historia de esas disciplinas.

Según sus propias palabras, purificó el alberga, “desembarazándola” de “los múltiples números e inexplicables figuras que la abruman”. Sin duda, la más conocida de enfoque fue en la geometría, con las coordenadas cartesianas, o geometría analítica, que presentó en La Géométrie, que apareció – junto a La Dioptrique y Les Météores – uno de los apéndices de su obra más conocida, Discours de la Méthode (1.637).

Descartes, podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que es merecedor de toda nuestra admiración, y con él (como con otros muchos) siempre estaremos en . Me he podido adaptar (mentalmente) en todas mis lecturas a la época del autor, en el tiempo en el que escribió el texto que ahora, muchos años después, podemos . Así, se comprender mejor lo que estamos leyendo, y sobre todo, resulta más fácil la simbiosis con el autor; lo que nos dice fluye dentro de nuestra mente con diáfana sencillez.

Es curioso observar la evolución de nuestros pensamientos, que a medida que adquirimos conocimientos, se van asentando en niveles superiores capaces de procesar en cada momento aquello que necesitamos, y ello, obtiene múltiples y diversos que reúne en un todo para que exprese aquello que deseamos decir.

Llegará un día (si antes no lo estropeamos), en que la evolución nos llevará a convertirnos en pura energía pensante, seremos todo luz que, confundidos con el universo del que formamos parte, habremos completado el ciclo. Sabemos que nuestro origen está en las estrellas; allí nacieron los componentes de nuestros cuerpos, elementos complejos creados a partir de explosiones de supernovas. allí hemos realizado un recorrido largo hasta llegar a ese del camino en el que fuimos conscientes de nuestro SER. continuamos (en un período joven aún) evolucionando para que, en algunos eones, podamos alcanzar la meta que nos aguarda.

Parece mentira que para algunos de nosotros, el tiempo que estamos aquí (lo que duran nuestras vidas) resulte largo o corto en función de la de pensar y de ver la vida.

No todos saben soportar el paso del tiempo que, como decía Einstein, no es igual todos

Algunos, con 50 años ya están pensando en jubilarse (son viejos prematuros); se mira el recorrido de lo que han hecho durante toda su existencia y, luego, hay poco que contar. Sin embargo, otros de distinto carácter y forma de enfocar su tiempo, ni piensan en ese final o retirada del ; son gente muy activa y creadora. Su recorrido está plagado de actividad y proyectos. Son incansables y, por supuesto, le sacan un buen provecho a sus vidas.

Tengo conocidos que están en los dos niveles, y al observar sus comportamientos me doy de la diversidad existente entre nosotros mismos que, de morfología y conformación física común y general, estamos divididos en entes muy distintos o dispares a niveles superiores a los de nuestro cuerpo.

Hay pensamientos íntimos que guardamos para nosotros y que, en contadas ocasiones, podemos expresar. En mi caso particular, me ocurre en esos momentos en los que, inmerso en el estudio de las maravillas de la física y del universo en general, siento, literalmente, cómo mi alma está fundida con aquello que, a distintos niveles, llamamos materia y fuerzas fundamentales; paso a formar integrante de todo ello y, confundido así con el universo mismo, lo puedo comprender mejor.

Cada uno de nosotros lleva dentro un ser “” ¿Sabrás sacar el tuyo al exterior, y, que los demás lo vean?

Podemos alcanzar estadios de inspiración o de espiritualidad que ya nos anuncia lo que será el futuro, cuando evoluciones. Con increíble claridad he podido ver en otros la bondad del SER bueno y puro. Con mucha más frecuencia veo cada día la fealdad maligna de muchos que disfrazan su verdadera condición con falsas sonrisas y actitudes engañosas que sólo buscan confundirnos, ahí agazapados, esperando nuestra distracción y falta de desconfianza lanzar el zarpazo. Así es, de momento, la condición humana, desgraciadamente en un 90 por ciento.

Esperemos que ese porcentaje cambie algún día.

emilio silvera

Jul

4

Los secretos de la Naturaleza ¿Los podremos desvelar?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

El psicólogo Eric Ericsson llegó a proponer una teoría de estadios psicológicos del desarrollo. Un conflicto fundamental caracteriza cada fase. Si este conflicto no queda resuelto, puede enconarse e incluso provocar una regresión a un periodo anterior. Análogamente, el psiicólogo Jean Piaget demostró que el desarrollo mental de la primera infancia tampoco es un desarrollo continuo de aprendizaje, sino que está realmente caracterizado por estadios discontinuos en la capacidad de conceptualización de un niño. En un mes, un niño puede dejar de buscar una pelota una vez que ha rodado fuera de su campo de visión, sin comprender que la pelota existe aunque no la vea. Al mes siguiente, esto resultará obvio para el niño.

Los procesos siguen, las cosas cambian, el Tiempo inexorable transcurre, si hay vida vendrá la muerte, lo que es hoy mañana no será.

Esta es la esencia de la dialéctica. Según esta filosofía, todos los objetos (personas, gases, estrellas, el propio universo) pasan por una serie de estadios. Cada estadio está caracterizado por un conflicto entre dos fuerzas opuestas. La naturaleza de dicho conflicto determina, de hecho, la naturaleza del estadio. Cuando el conflicto se resuelve, el objeto pasa a un objetivo o estadio superior, llamado síntesis, donde empieza una nueva contradicción, y el proceso pasa de nuevo a un nivel superior.

Los filósofos llaman a esto transición de la “cantidad” a la “cualidad”. Pequeños cambios cuantitativos se acumulan hasta que, eventualmente, se produce una ruptura cualitativa con el pasado. Esta teoría se aplica también a las sociedades o culturas. Las tensiones en una sociedad pueden crecer espectacularmente, como la hicieron en Francia a finales del siglo XVIII. Los campesinos se enfrenaban al hambre, se produjeron motines espontáneos y la aristocracia se retiró a sus fortalezas. Cuando las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, ocurrió una transición de fase de lo cuantitativo a lo cualitativo: los campesinos tomaron las armas, tomaron París y asaltaron la Bastilla. ¿No pasará aquí lo mismo con los políticos y los ciudadanos? Ellos tienen muchos privilegios a costa de quitarnos derechos a los demás.

Las transiciones de fases pueden ser también asuntos bastante explosivos. Por ejemplo, pensemos en un río que ha sido represado. Tras la presa se rápidamente un embalse con agua a enorme presión. Puesto que es inestable, el embalse está en el falso vacío. El agua preferiría estar en su verdadero vacío, significando esto que preferiría reventar la presa y correr aguas abajo, hacia un estado de menor energía. Así pues, una transición de fase implicaría un estallido de la presa, que tendría consecuencias desastrosas.

También podría poner aquí el ejemplo más explosivo de una bomba atómica, donde el falso vacío corresponde al núcleo inestable de uranio donde residen atrapadas enormes energías explosivas que son un millón de veces más poderosas, para masas iguales, que para un explosivo químico. De vez en cuando, el núcleo pasa por efecto túnel a un estado más bajo, lo que significa que el núcleo se rompe espontáneamente. Esto se denomina desintegración radiactiva. Sin embargo, disparando neutrones contra los núcleos de uranio, es posible liberar de golpe esta energía encerrada según la formula de Einstein E = mc2. Por supuesto, dicha liberación es una explosión atómica; ¡menuda transición de fase! De nefasto recuerdo por cierto.

Las transiciones de fase no son nada nuevo. Traslademosló a nuestras propias vidas. En un libro llamado Pasajes, el autor, Gail Sheehy, destaca que la vida no es un flujo continuo de experiencias, como parece, sino que realmente pasa por varios estadios, caracterizados por conflictos específicos que debemos resolver y por objetivos que debemos cumplir.

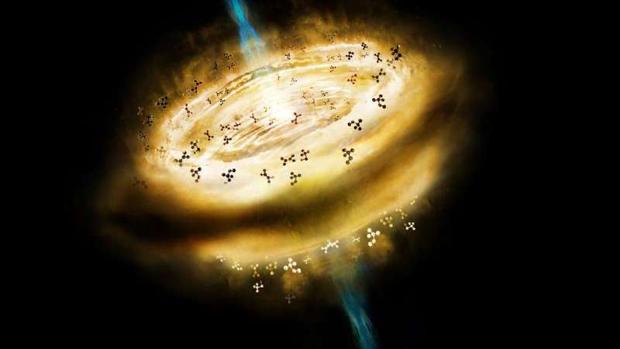

Los contornos recubiertos muestran la estructura de la galaxia al ser reconstruida desde las observaciones hechas bajo el fenómeno de lente gravitatorio con el radiotelescopio Submillimeter Array. La formación de nuevas estrellas en el Universo es imparable y, la materia más sencilla se constituye en una estructura que la transformará en más compleja, más activa, más dispuesta para que, la vida, también pueda surgir en mundos ignotos situados muy lejos del nuestro.

Sí, todo cambia y nada permanece: transiciones de fases hacia la complejidad

Las nuevas características descubiertas por los científicos en las transiciones de fases es que normalmente van acompañadas de una ruptura de simetría. Al premio Nobel Abdus Salam le gusta la ilustración siguiente: consideremos una mesa de banquete circular, donde todos los comensales están sentados con una copa de champán a cada lado. Aquí existe simetría. Mirando la mesa del banquete reflejada en un espejo, vemos lo mismo: cada comensal sentado en torno a la mesa, con copas de champán a cada lado. Asimismo, podemos girar la mesa de banquete circular y la disposición sigue siendo la misma.

Rompamos ahora la simetría. Supongamos ahora que el primer comensal toma la copa que hay a su derecha. Siguiendo la pauta, todos los demás comensales tomaran la copa de champán de su derecha. Nótese que la imagen de la mesa del banquete vista en el espejo produce la situación opuesta. Cada comensal ha tomado la copa izquierda. De este modo, la simetría izquierda-derecha se ha roto.

El niño del espejo le da a su “amiguito” reflejado la mano derecha y aquel, le saluda, con la izquierda. ¡La simetría especular…! Así pues, el estado de máxima simetría es con frecuencia también un estado inestable, y por lo tanto corresponde a un falso vacío.

Con respecto a la teoría de supercuerdas, los físicos suponen (aunque todavía no lo puedan demostrar) que el universo decadimensional original era inestable y pasó por efecto túnel a un universo de cuatro y otro de seis dimensiones. Así pues, el universo original estaba en un estado de falso vacío, el estado de máxima simetría, mientras que hoy estamos en el estado roto del verdadero vacío.

Al principio, cuando el universo era simétrico, sólo existía una sola fuerza que unificaba a todas las que ahora conocemos, la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares débil y fuerte, todas emergían de aquel plasma opaco de alta energía que lo inundaba todo. Más tarde, cuando el universo comenzó a enfriarse, se hizo transparente y apareció la luz, las fuerzas se separaron en las cuatro conocidas, emergieron las primeras quarks para unirse y formar protones y neutrones, los primeros núcleos aparecieron para atraer a los electrones que formaron aquellos primeros átomos. Doscientos millones de años más tarde, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, las estrellas sintetizaron los elementos pesados de nuestros cuerpos, fabricados en supernovas que estallaron, incluso antes de que se formase el Sol. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una supernova anónima explotó hace miles de millones de años y sembró la nube de gas que dio lugar a nuestro sistema solar, poniendo allí los materiales complejos y necesarios para que algunos miles de millones de años más tarde, tras la evolución, apareciéramos nosotros.

En las estrellas se tiene que producir el proceso triple alfa para que exista el Carbono

Las estrellas evolucionan desde que en su núcleo se comienza a fusionar hidrógeno en helio, de los elementos más ligeros a los más pesados. Avanza creando en el hornotermonuclear, cada vez, metales y elementos más pesados. Cuando llega al hierro y explosiona en la forma explosiva de una supernova. Luego, cuando este material estelar es otra vez recogido en una nueva estrella rica en hidrógeno, al ser de segunda generación (como nuestro Sol), comienza de nuevo el proceso de fusión llevando consigo materiales complejos de aquella supernova.

Puesto que el peso promedio de los protones en los productos de fisión, como el cesio y el kriptón, es menor que el peso promedio de los protones de uranio, el exceso de masa se ha transformado en energía mediante la conocida fórmula E = mc2. Esta es la fuente de energía que también subyace en la bomba atómica. Es decir, convertir materia en energía.

Así pues, la curva de energía de enlace no sólo explica el nacimiento y muerte de las estrellas y la creación de elementos complejos que también hicieron posible que nosotros estemos ahora aquí y, muy posiblemente, será también el factor determinante para que, lejos de aquí, en otros sistemas solares a muchos años luz de distancia, puedan florecer otras especies inteligentes que, al igual que la especie humana, se pregunten por su origen y estudien los fenómenos de las fuerzas fundamentales del universo, los componentes de la materia y, como nosotros, se interesen por el destino que nos espera en el futuro.

Cuando alguien oye por vez primera la historia de la vida de las estrellas, generalmente (lo sé por experiencia), no dice nada, pero su rostro refleja escepticismo. ¿Cómo puedo vivir una estrella 10.000 millones de años? Después de todo, nadie ha vivido tanto tiempo como para ser testigo de su evolución y poder contarlo.

Hay cosas que, cambiando… ¡Nunca cambian! La entropía se encarga de ello

Pero volviendo a las cosas de la Naturaleza y de la larga vida de las estrellas, sí, tenemos los medios técnicos y científicos para saber la edad que tiene, por ejemplo, el Sol. Nuestro Sol, la estrella alrededor de la que giran todos los planetas de nuestro Sistema Solar, la estrella más cercana a la Tierra (150 millones de Km = 1 UA), con un diámetro de 1.392.530 Km, tiene una edad de 4.500 millones de años, y, como todo en el Universo, su discurrir la va desgantando, evoluciona hacia su imparable destino como gigante roja primero y enana blanca después.

Una gigante roja engulle a un planeta cercano

Cuando ese momento llegue, ¿dónde estaremos? Pues nosotros, si es que estamos, contemplaremos el acontecimiento desde otros mundos. La Humanidad habrá dado el gran salto hacia las estrellas y, colonizando otros planetas se habrá extendido por regiones lejanas de la Galaxia.

El Universo siempre nos pareció inmenso, y, al principio, aquellos que empezaron a preguntarse cómo sería, lo imaginaron como una esfera cristalina que dentro contenía unos pocos mundos y algunas estrellas, hoy, hemos llegado a saber un poco más sobre él. Sin embargo, dentro de unos cuantos siglos, los que detrás de nosotros llegaran, hablarán de universos en plural, y, cuando pasen algunos eones, estaremos de visita de un universo a otro como vamos de una ciudad a otra.

¡Quién pudiera estar allí!

¡Es todo tan extraño! ¡Es todo tan complejo! y, sobre todo…¡sabemos tan poco!

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas

Según lo que podemos entender y hasta donde han podido llegar nuestros conocimientos actuales, ahora sabemos donde están las fronteras: donde las masas o las energías superan 1019 veces la masa del protón, y esto implica que estamos mirando a estructuras con un tamaño de 10-33 centímetros.

Esta ecuación nos habla de lo que se conoce como masa de Planck y a la distancia correspondiente la llamamos distancia de Planck. La masa de Planck expresada en gramos es de 22 microgramos, que es la masa de un grano muy pequeño de azúcar (que, por otra parte, es el único número de Planck que parece más o menos razonable, ¡los otros números son totalmente extravagantes!).

Esto significa que tratamos de localizar una partícula con la precisión de una Longitud de Planck, las fluctuaciones cuánticas darán tanta energía que su masa será tan grande como la masa de Planck, y los efectos de la fuerza gravitatoria entre partículas, así, sobrepasarán los de cualquier otra fuerza. Es decir, para estas partículas la gravedad es una interacción fuerte.

Lo cierto es que, esas unidades tan pequeñas, tan lejanas en las distancias más allá de los átomos, son las que marcan nuestros límites, los límites de nuestras teorías actuales que, mientras que no puedan llegar a esas distancias… No podrán avanzar en el conocimiento de la Naturaleza y, tampoco, como es natural, en la teoría de supercuerdas o en poder saber, lo que pasó en el primer momento del supuesto big bang, hasta esos lugares, nunca hemos podido llegar.

emilio silvera

Jul

4

¡La Flecha del Tiempo! Camina hacia el futuro incierto

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en conciencia ~

Clasificado en conciencia ~

Comments (0)

Comments (0)

Dentro de algunos miles de millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja

La Tierra que tiene un destino anunciado, toda vez que sabemos que un día lejano en el futuro nuestro Sol se convertirá en una gigante roja primero y en una enena blanca después y, en el proceso, calcinará nuestro planeta. Claro que para que eso llegue, parece que faltan algunos miles de millones de años. Por otra parte, también tenemos sobre nosotros, la amenaza de la Galaxia Andrómeda que se nos acerca a una velocidad escalofriante que, también, en unos pocos miles de millones de años colisionará con la Vía Láctea y, ¿quién sabe? como sufrirá nuestro planmeta tal fusiín de galaxias. Claro que, por otra parte, hay estudios que nos dicen que dentro de 1.700 millones de años, la Tierra saldrá de la Zona Habitable del Sol y, entonces… Por otra parte, no debemos descartar la caída en nuestro planeta de un gran meteoríto. Como veréis la situación no es precisamente para aburrirse.

La atmósfera se disipará y los océanos se evaporarán

Lo que le pueda ocurrir a nuestra civilización, además de estar supeditada al destino de nuestro planeta, de nuestro Sol y de nuestro Sistema Solar y la Galaxia, en parte, también está en manos de los propios individuos que la forman y que, con sensibilidades distintas y muchas veces dispares, hace impredecibles los acontecimientos que puedan provocar individuos que participan con el poder individual de ese parcial “libre albedrío” del que podemos disponer. Nuestro planeta dispone de especiales que hizo posible el surgir de las distintas Civilizaciones que lo han habitado desde tiempos inmemoriales.

Muchos son los planetas que, por una u otra razón, no reunen esas y, algunos, están en las cercanis de su estrella haciendo imposible que en ellos, pueda surgir la vida. Bueno, al menos las formas de vida que aquí conocemos. ¿Será como el de arriba nuestro mundo, cuando el Sol se convierta en una gigante roja?. ¿Habremos sido capaces de escapar hacia otros mundos, antes de que eso pase?

El Tiempo es como una escalera que, a medida que la subimos, sus peldaños se va destruyendo a nuestras espaldas. Nunca podremos regresar al pasado. La flecha del tiempo, sólo sabe correr hacia el futuro incierto. El Universo sólo marcha en una dirección: ¡El Futuro!Y, como el sabio nos dijo: “Todo presente de una sustancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado anterior, de modo que su presente está cargado de su futuro.” Nos dice que lo que pasó ayer es lo que tenemos hoy, y, lo que hoy pase será determinante para el mañana.

Siempre hemos sabido especular con lo que pudo ser o con lo que podrá ser si… Lo que la mayoría de las veces, es el signo de cómo queremos ocultar nuestra ignorancia. Bien es cierto que sabemos muchas cosas pero también es cierto que son más numerosas las que no sabemos, y, debemos aprovechar al máximo lo poco que sabemos determinar, dentro de lo posible, el devenir del mundo, de ese futuro incierto que la Humanidad desconoce.

Por mucho que sondeemos en nuestras mentes, nunca podremos saber lo que mañana pasará, el futuro no existe, es algo que está por llegar y, aunque podemos formular teorías de lo que será…, nunca tendremos la capacidad de predecir el mañana. Hasta donde podemos saber, la Naturaleza pueda cambiar, de un momento a otro, el futuro de nuestro mundo y, como consecuencia el nuestro también. ¿Quién puede predecir que antes de que finalice década, no caerá un meteorito sobre nosotros?

Será por imaginar

Lo que tenga que pasar…, ¡pasará! Y ese destino está escrito por la propia Naturaleza que nosotros, no conocemos. se formó el Universo, quedaron escritas las leyes que lo rigen y las fuerzas que lo gobiernan, su dinámica, el ritmo al que transcurre el tiempo y crece el espacio, y todo ello, sometido a principios y energías que, en la mayoría de los casos se escapan a nuestro actual conocimiento.

Las galaxias se alejan las unas de las otras de manera que al final, estaremos sólos y el frío será el principal factor que la vida, no pueda estar presente en un Universo que, según todos los indicios, será asolado por una congelación general, el cero absoluto de los -273 ºC impedirá que los átomos tengan actividad y, cuando eso ocurra… ¿Podremos solucionarlo de alguna manera… ? Bueno, al menos tengamos la esperanza de que podamos, si existen, huir a otros universos.

Nuca podremos tener la Galaxia en nuestras manos

Como he dicho tántas veces, creo firmemente que, de alguna manera, nuestras mentes, están conectadas con el cosmos del que formamos parte. Estamos aquí y nos parece de lo más natural, nunca nos paramos a pensar en cómo fue eso posible, en cómo surgió aquella “chispa” que encendió la lumbre para la llegada de aquella primera célula replicante que, a partir de la materia “inerte”, evolucionada hizo posible el salto descomunal hacia seres conscientes. ¿cómo fue posible tal maravilla? Sabemos que pensar que, el material del que estamos hecho (Nitrógeno, Carbono, etc.), se fabricó en las estrellas a partir del elemento más simple, el Hidrógeno que, evolucionado a materiales más complejos llegaron hasta nuestra región en el espacio en forma de Nebulosa después de una explosión supernova y, con el tiempo, se formó el Sistema Solar primitivo para constituirse, en una pequeña parte en el Planeta Tierra en el que, bajo ciertas atmosféricas, presencia de agua y de radiación cósmica…, y un sin fin de parámetros más, dio lugar al nacimiento de aquella primera célula capaz de reproducirse que evolucionó hasta nosotros.

En tanto que objeto y sistema, el cerebro humano es muy especial: su conectividad, su dinámica, su forma de funcionamiento, su relación con el cuerpo y con el mundo, no se parece a nada que la conciencia conozca. Su carácter “único” hace que el ofrecer una imagen del cerebro se convierta en un reto extraordinario. Aunque todavía estamos lejos de ofrecer una imagen completa del cerebro, si podemos ofrecer retazos y parciales de algunos de sus complicados mecanismos. Sin embargo, carecemos de información para generar una teoría satisfactoria de la conciencia.

Sí, parece que todos somos iguales pero… ¡diferentes!

A lo largo del tiempo, han sido muchas mentes las que han recibido destellos que la llevaron a intuir primero y desvelar después, secretos bien escondidos de la Naturaleza. Y, debemos aprovechar esos destellos que, periódicamente, les llegan a algunos de nosotros tratar, dentro de lo que se pueda, de preservar a la Humanidad de ese futuro incierto.

Esos destellos que los ojos de todas las Mentes no ven y que, las conexiones signóticas no piueden agarrar, lo mismo que llegan se van hacia el infinito… de un limbo desconocido donde yacen los pensamientos perdidos que, más tarde, algún otro cerebro recuperará y, la Humanidad, dará un salto en el saber del mundo.

En algún momento breve, ¿quién no ha tenido esa sensación de tener la solución a un problema científico que le preocupa y quisiera resolver?. La sensación de ese saber, de tener esa respuesta deseada, es fugaz, pasa con la misma rapidez que llegó. Nos deja inquietos y decepcionados, estaba a nuestro alcance y no se dejó atrapar. A mí me ocurre con cierta frecuencia con distintos temas que me rondan por la cabeza. Sin embargo, esa luz fugaz del saber aparece y se va sin dejar un rastro en mi mente que me permita, a partir de esa simple huella, llegar al fondo de la cuestión origen del fenómeno.

Millones de conexiones transportan los pensamientos que más tarde, son convertidos en realidad. El cerebro se entre los objetos más complicados del universo y es sin duda una de las estructuras más notables que haya producido la evolución. Hace mucho tiempo, cuando aún no se conocía la neurociencia, se sabía ya que el cerebro es necesario para la percepción, los sentimientos y los pensamientos.

En tanto que es objeto y sistema, el cerebro humano es muy especial: su conectividad, su dinámica, su forma de funcionamiento, su relación con el cuerpo y con el mundo… no se parece a nada que la conciencia conozca. Su carácter único hace que el ofrecer una imagen del cerebro se convierta en un reto extraordinario. Aunque todavía estamos lejos de ofrecer una imagen completa del cerebro, sí podemos ofrecer retazos y parciales de algunos de sus complicados mecanismos. Sin embargo, carecemos de información para generar una teoría satisfactoria de la conciencia. Estamos tratando de algo que pesa poco más de 1 kg –aproximadamente- y que contiene unos cien mil millones de células nerviosas o neuronas, generando continuamente emociones, ideas y pensamientos… y, también sentimientos que no siempre podemos explicar. ¡Increíble! ¡grandioso! Pero, ¿sabemos encausarlo? Bueno, en eso estamos.

No será fácil llegar a comprender lo que aquí vemos

Los circuitos y conexiones cerebrales generan números que sobrepasan el de estrellas en las galaxias. Estamos tratando de algo que pesa poco más de 1 Kg – aproximadamente – y que contiene unos cien mil millones de células nerviosas o neuronas, generando continuamente emociones y pensamientos.

La consecuencia más importante de todo esto es que se ha abierto la puerta a un alentador y enorme (aunque complejo) paisaje biológico .Su exploración necesitará de pensamientos creativos y nuevas ideas. Hace 40 años, todo esto era un sueño, nadie se atrevía a pensar siquiera con que este logro sería posible algún día ¡secuenciar 3000 millones de grafos de A D N! Sin embargo, aquí viene la contradicción o paradoja, el cerebro ¡que aún no conocemos!, lo ha hecho posible. La genómica es una auténtica promesa para nuestra salud, pero necesitaremos algunos saltos cuánticos en la velocidad y la eficacia de la secuenciación del A D N.

Sí, finalmente veremos que todo, sin excepción, está relacionado. Algo de razón subyace en el “Efecto Mariposa”

Está claro sin embargo que, dadas todas las dimensiones del ser humano, que incluyen aspectos tanto materiales como espirituales, será necesario mucho, mucho, mucho tiempo, llegar a conocer por completo todos los aspectos complejos encerrados en nuestro interior que, si no me equivoco viene a ser como un extracto del Universo mismo, de la Naturaleza que, en nosotros, se elevó a su máxima expresión. ¿De qué estamos hechos? ¡De polvo de estrellas!

Si, en el polvo de las estrellas se esconde el secreto de la Vida

El adelanto que se producirá en las próximas décadas será muy visible en el aspecto biológico, la vida media d elas personas dará un gran salto y, cumplir un siglo, será entonces lo cotidiano. La Astronomía estará tan adelantada que, ni los agujeros negros, ni “la materia oscura”, serán problemas por resolver. Se habrá llegado más lejos que nunca y, nuestras bases marcianas serán el lugar de salida para misiones más lejanas y ambiciosas. La Física, que habrá hecho posible muchas de esas cuestiones, tendrá Modelos que nos dirán muchas de las cosas que desconocemos, sabremos, por fín, lo que es la materia y, también por fín, habremos podido profundizar más en la compleja y extraña mecánica cuántica.

Salvando las distancias, esta misma escena se podría estar dándo mismo, en miles y cientos de miles de mundos que, como el nuestro, haya podido estar situado en la zona habitable de una estrella que le proporcione los elementos necesarios para la vida, sobre todo, su luz y su calor.

emilio silvera

Jul

4

Desvelando Secretos de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (0)

Comments (0)

Ciencia

Las moléculas orgánicas nacen al mismo tiempo que las estrellas

Desempeñan un papel fundamental en la creación de la química orgánica necesaria para la vida

1

1

Un equipo internacional de investigadores, dirigido por el astrónomo Chin-Fei Lee, del instituto Academia Sinica de Astronomía y Astrofísica de Taiwan (ASIAA), ha conseguido, por primera vez, detectar moléculas orgánicas complejas en un disco de acreción alrededor de una jovencísima protoestrella. Dichas moléculas desempeñan un papel de suma importancia en la creación de la química orgánica necesaria para la vida.

El hallazgo, por lo tanto, sugiere que los “ladrillos” básicos de la vida surgen en el interior de estos discos, justo al principio del proceso de formación estelar, y quedan después disponibles para incorporarse a los planetas que se forman a partir de los materiales sobrantes del disco tras el nacimiento de la nueva estrella. En otras palabras, la investigación puede ayudarnos a comprender cómo surgió la vida en la Tierra.

“Resulta muy excitante descubrir moléculas orgánicas complejas en un disco de acreción alrededor de una estrella recién nacida -afirma Lee-. Cuando tales moléculas fueron halladas por primera vez en un disco protoplanetario alrededor de una estrella ya formada, todos nos preguntábamos si esos elementos podían haberse formado antes.

Ahora, utilizando la resolución espacial sin precedentes y la sensibilidad del telescopio ALMA, no solo hemos logrado detectarlos en un disco de acreción más joven, sino también determinar su ubicación. Estas moléculas son los componentes básicos de la vida, y resulta que ya están ahí, en la atmósfera del disco alrededor de una estrella bebé, en su fase más temprana de formación”.

Herbig-Haro (HH) 212 es un sistema protoestelar cercano, y se encuentra en la constelación de Orión, a unos 1.300 años luz de distancia. La protoestrella central es muy joven, con una edad aproximada de 40.000 años (la cienmilésima parte de la edad del Sol) y una masa que equivale a 0,2 masas solares.

La protoestrella muestra dos potentes chorros en ambos polos, lo que indica que está acretando material de forma muy eficiente. De hecho, resulta perfectamente visible un disco de acreción alimentando a la jovencísima estrella. El disco se ve casi de canto desde nuestra posición, y tiene un radio de aproximadamente 60 Unidades Astronómicas (UA), o sesenta veces la distancia media entre la Tierra y el Sol (que es de 150 millones de km.). Curiosamente, se aprecia una prominente franja oscura en su zona ecuatorial, emparedada entre otras dos franjas muy brillantes, lo que hace que se parezca a una gigantesca “hamburguesa espacial”.

Durante su estudio, los investigadores lograron detectar con toda claridad una atmósfera de moléculas orgánicas complejas justo por encima y por debajo del disco (las manchas de color que aparecen en la fotografía sobre estas líneas. Entre ellas hay metanol (CH3OH), metanol deuterado (CH2DOH), metanotiol (CH3SH) o formamida (NH2CHO). Todas ellas moléculas que se consideran precursoras de los azúcares y los aminoácidos necesarios para la vida.

“Probablemente -explica Zhi-Yun Li, de la Universidad de Virginia y coautor de la investigación- esas moléculas se formaron en el interior de los granos de hielo del disco, y fueron liberadas después como gases debido al calentamiento producido por la radiación de la estrella o po otros medios, como colisiones”.

Estas observaciones abren la excitante posibilidad de detectar moléculas orgánicas complejas en discos alrededor de otras estrellas bebés, algo que hasta ahora no resultaba posible. Y, por supuesto, suscitan la esperanza de detectar en el futuro moléculas orgánicas aún más complejas y biomoléculas que podrían, por fin, arrojar algo de luz sobre el misterio del origen de la vida.

Totales: 83.865.701

Totales: 83.865.701 Conectados: 64

Conectados: 64