Jul

15

Protesta del Atentado de Marsella

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Los atentados terroristas están llegando a un nivel insoportable, y, personas llenas de odio, arremeten contra inocentes ciudadanos que, de menera inesperado reciben ataques de muerte de la mano de unos descerebrados enfermos por el odio que tienen i,buido en sus Mentes que, desde pequeños, están siendo preparados para ello.

Creo que ha llegado el momento de tomar medidas más serias contra esta lacra que soporta la Sociedad del siglo XXI, y, desde luego, sabiendo por los Servicios de Espionaje de los Paises Demócratas de dónde parten estos flujos de terror, se debería impedir que siga ocurriendo y, si para ello, hay que tirar por la calle de enmedio… ¡hagamosló!

Jul

15

¿De qué podemos hablar?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Divagando ~

Clasificado en Divagando ~

Comments (0)

Comments (0)

En el vacío, la existencia del cuanto de acción, h, que está íntimamente unida a la propia naturaleza de la energía de las fluctuaciones cuánticas obliga a que su estructura sea discontinua, escalonada, fractal (prefractal), lejos de la continuidad clásica, por ello la geometría fractal puede enseñarnos algo que antes no podíamos ver. Pero las fluctuaciones cuánticas de energía del vacío no son simples variaciones sobre un fondo absoluto y estático. Las fluctuaciones determinan la propia geometría del espacio, por lo que analizando su estructura podremos averiguar algo más sobre la referencia espaciotemporal que determinan. La forma en que se puede proceder a analizarlas es idéntica a como se determina la dimensión fractal de una costa o cualquier figura fractal sencilla. La pauta que nos guia, en nuestro caso, es la variación de la energía virtual de las fluctuaciones con la distancia.

Desde distancias astronómicas hasta la Longitud de Planck la energía asociada está siempre en proporción inversa a dicha distancia: si para una distancia D se le asocia una energía E, para una distancia 2D se le asocia una energía E/2.A pesar de lo intrincadas e irregulares que son las fluctuaciones cuánticas su dependencia con el inverso de la distancia permite al vacío cuántico que se nos presente de forma, prácticamente, similar al vacío clásico a pesar de las tremendas energías a las que se encuentra asociado. En este efecto tuvo mucho que ver la particular geometría que adoptó nuestro Universo : 3 dimensiones espaciales ordinarias y 6 compactadas. Esta geometría y la propia naturaleza del cuanto de acción están íntimamente ligadas. Con otra geometría diferente las reglas de la mecánica cuántica en nuestro universo serían completamente diferentes.

La estabilidad del espacio-tiempo, de la materia y de la energía tal como los conocemos sería imposible y, a la postre, tampoco sería posible la belleza que esta estabilidad posibilita así como la propia inteligencia y armonía que, en cierta forma, subyace en todo el Universo.

Así que, entre el espacio que podemos ver, ese vacío que sabemos que está ahí y no podemos más más que algunas consecuencias de su existencia, lo que llamamos “materia oscura” que es la mayor concentración de “ese algo” que existe, y, que, bien podrían ser las semillas a partir de las cuales surge la materia normal o luminosa una vez que, con el tiempo y a partir de esa “semilla” se transforma en materia “normal”, Bariónica y, ahora sí, sujeta al electromagnetismo…Todo eso, amigos, no podría incidir de alguna manera en esa Entropía destructora que, sin que lo sepamos está siendo combatida por todos esos parámetros que ignoramos…a ciencia cierta.

Una ley científica es un fenómeno universal observado experimentalmente y que puede verificarse mediante el método científico. Algunas de leyes establecidas mediante el método científico que confirman la creación son:

Leyes de la Termodinámica y otras que hemos podido descubrir pero… esa sería otra hiustoria.

Laboratorio estelar, la cuna de los mundos.

Cuando me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que están presentes, los objetos que lo pueblan, y, esa presencia invisible que permea todo el espacio y que se ha dado en denominar océano y campos de Higgs, allí donde reside esa clase de energía exótica, ese nuevo éter que, en definitiva hace que el Universo funcione tal como lo podemos ver. Existen muchos parámetros del Cosmos que aún no podemos comprender y que, de momento, sólo sabemos presentir, es como si pudiéramos ver la sombra de algo que no sabemos lo que es.

Todo el Universo conocido nos ofrece una ingente cantidad de objetos que se nos presentan en formas de estrellas y planetas, extensas nebulosas formadas por explosiones de supernovas y que dan lugar al nacimiento de nuevas estrellas, un sin fin de galaxias de múltiples formas y colores, extraños cuerpos que giran a velocidades inusitadas y que alumbran el espacio como si de un faro se tratara, y, hasta objetos de enormes masas y densidades infinitas que no dejan escapar ni la luz que es atrapada por su fuerza de gravedad.

Ya nos gustaría saber qué es, todo lo que observamos en nuestro Universo

Sin embargo, todo eso, está formado por minúsculos e infinitesimales objetos que llamamos quarks y leptones, partículas elementales que se unen para formar toda esa materia que podemos ver y que llamamos Bariónica pudiendo ser detectada porque emite radiación. Al contrario ocurre con esa otra supuesta materia que llamamos oscura y que, al parecer, impregna todo el universo conocido, ni emite radiación ni sabemos a ciencia cierta de qué podrá estar formada, y, al mismo tiempo, existe también una especie de energía presente también en todas partes de la que tampoco podemos explicar mucho.

Pensemos por ejemplo que un átomo tiene aproximadamente 10-8 centímetros de diámetros. En los sólidos y líquidos ordinarios los átomos están muy juntos, casi en contacto mutuo. La densidad de los sólidos y líquidos ordinarios depende por tanto del tamaño exacto de los átomos, del grado de empaquetamiento y del peso de los distintos átomos.

Isaac Asimov en uno de sus libros nos explicó que, los sólidos ordinarios, el menos denso es el hidrógeno solidificado, con una densidad de 0’076 gramos por cm3. El más denso es un metal raro, el osmio, con una densidad de 22’48 gramos/cm3. Si los átomos fuesen bolas macizas e incompresibles, el osmio sería el material más denso posible, y un centímetro cúbico de materia jamás podría pesar ni un kilogramo, y mucho menos toneladas.

Ese puntito blanco del centro de la Nebulosa planetaria, es mucho más denso que el osmio, es una enana blanca, y, sin embargo, no es lo más denso que en el Universo podemos encontrar. Cualquier estrella de neutrones es mucho más densa y, no hablemos de los agujeros negros, de su singularidad.

Pero los átomos no son macizos. El físico neozelandés experimentador por excelencia, Ernest Ruthertord, demostró en 1909 que los átomos eran en su mayor parte espacio vacío. La corteza exterior de los átomos contiene sólo electrones ligerísimos, mientras que el 99’9% de la masa del átomo está concentrada en una estructura diminuta situada en el centro: el núcleo atómico.

El núcleo atómico tiene un diámetro de unos 10-15 cm (aproximadamente 1/100.000 del propio átomo). Si los átomos de una esfera de materia se pudieran estrujar hasta el punto de desplazar todos los electrones y dejar a los núcleos atómicos en contacto mutuo, el diámetro de la esfera disminuiría hasta un nivel de 1/100.000 de su tamaño original. De manera análoga, si se pudiera comprimir la Tierra hasta dejarla reducida a un balón de núcleos atómicos, toda su materia quedaría reducida a una esfera de unos 130 metros de diámetro. En esas mismas condiciones, el Sol mediría 13’7 km de diámetro en lugar de los 1.392.530 km que realmente mide. Y si pudiéramos convertir toda la materia conocida del universo en núcleos atómicos en contacto, obtendríamos una esfera de sólo algunos cientos de miles de km de diámetro, que cabría cómodamente dentro del cinturón de asteroides del Sistema Solar.

El calor y la presión que reinan en el centro de las estrellas rompen la estructura atómica y permiten que los núcleos atómicos empiecen a empaquetarse unos junto a otros. Las densidades en el centro del Sol son mucho más altas que la del osmio, pero como los núcleos atómicos se mueven de un lado a otros sin impedimento alguno, el material sigue siendo un gas. Hay estrellas que se componen casi por entero de tales átomos destrozados. La compañera de la estrella Sirio es una “enana blanca” no mayor que el planeta Urano, y sin embargo tiene una masa parecida a la del Sol.

Los núcleos atómicos se componen de protones y neutrones. Ya hemos dicho antes que todos los protones tienen carga eléctrica positiva y se repelen entre sí, de modo que en un lugar dado no se pueden reunir más de un centenar de ellos. Los neutrones, por el contrario, no tienen carga eléctrica y en condiciones adecuadas pueden estar juntos y empaquetados un enorme número de ellos para formar una “estrella de neutrones”. Los púlsares, según se cree, son estrellas de neutrones en rápida rotación.

Estas estrellas se forman cuando las estrellas de 2 – 3 masas solares, agotado el combustible nuclear, no pueden continuar fusionando el hidrógeno en helio, el helio en oxígeno, el oxigeno en carbono, etc, y explotan en supernovas. Las capas exteriores se volatilizan y son expulsados al espacio; el resto de la estrella (su mayor parte), al quedar a merced de la fuerza gravitatoria, es literalmente aplastada bajo su propio peso hasta tal punto que los electrones se funden con los protones y se forman neutrones que se comprimen de manera increíble hasta que se degeneran y emiten una fuerza que contrarresta la gravedad, quedándose estabilizada como estrella de neutrones.

El Gran Telescopio Canarias (GTC), instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), ha obtenido imágenes de una profundidad “sin precedentes” de una estrella de neutrones del tipo magnetar, de las que se conocen seis. Si el Sol se convirtiera en una estrella de neutrones, toda su masa quedaría concentrada en una pelota cuyo diámetro sería de 1/100.000 del actual, y su volumen (1/100.000)3, o lo que es lo mismo 1/1.000.000.000.000.000 (una milmillonésima) del actual. Su densidad sería, por tanto, 1.000.000.000.000.000 (mil billones) de veces superior a la que tiene ahora.

La densidad global del Sol hoy día es de 1’4 gramos/cm3. Una estrella de neutrones a partir del Sol tendría una densidad que se reflejaría mediante 1.400.000.000.000.000 gramos por cm3. Es decir, un centímetro cúbico de una estrella de neutrones puede llegar a pesar 1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de toneladas). ¡Qué barbaridad!

Objetos como estos pueblan el universo, e incluso más sorprendentes todavía, como es el caso de los agujeros negros explicado en páginas anteriores de este mismo trabajo. Cuando hablamos de las cosas del universo estamos hablando de cosas muy grandes. Cualquiera se podría preguntar, por ejemplo: ¿hasta cuándo podrá mantener el Sol la vida en la Tierra? Está claro que podrá hacerlo mientras radie energía y nos envie luz y calor que la haga posible tal como la conocemos.

Como ya explicamos antes, la radiación del Sol proviene de la fusión del hidrógeno en helio. Para producir la radiación vertida por el sol se necesita una cantidad ingente de fusión: cada segundo tienen que fusionarse 654.600.000 toneladas de hidrógeno en 650.000.000 toneladas de helio (las 4.600.000 toneladas restantes se convierten en energía de radiación y las pierde el Sol para siempre. La ínfima porción de esta energía que incide sobre la Tierra basta para mantener toda la vida en nuestro planeta).

Los rayos del Sol que envían al planeta Tierra su luz y su calor, también forma parte del Universo, al mismo tiempo que hace posible la vida en un planeta maravilloso que es el habitat de millones de especies, unas más inteligentes que otras en relación al roll que, a cada una, le tocó desempañar.

Nadie diría que con este consumo tan alto de hidrógeno por segundo, el Sol pudiera durar mucho tiempo, pero es que ese cálculo no tiene en cuenta el enorme tamaño del Sol. Su masa totaliza 2.200.000.000.000.000. 000.000.000.000 (más de dos mil cuatrillones) de toneladas. Un 53% de esta masa es hidrógeno, lo cual significa que el Sol contiene en la actualidad una cantidad de 1.166.000.000.000.000.000.0000.0000.000 toneladas.

Para completar datos diré que el resto de la masa del Sol es casi todo helio. Menos del 0’1 por 100 de su masa está constituido por átomos más complicados que el helio. El helio es más compacto que el hidrógeno. En condiciones idénticas, un número dado de átomos de helio tiene una masa cuatro veces mayor el mismo número de átomos de hidrógeno. O dicho de otra manera: una masa dada de helio ocupa menos espacio que la misma masa de hidrógeno. En función del volumen – el espacio ocupado –, el Sol es hidrógeno en un 80 por ciento.

Si suponemos que el Sol fue en origen todo hidrógeno, que siempre ha convertido hidrógeno en helio al ritmo dicho de 4.654.600 toneladas por segundo y que lo seguirá haciendo hasta el final, se calcula que ha estado radiando desde hace unos 4.000 millones de años y que seguirá haciéndolo durante otros cinco mil millones de años más. Pero las cosas no son tan simples. El Sol es una estrella de segunda generación, constituida a partir de gas y polvo cósmico desperdigado por estrellas que se habían quemado y explotado miles de millones de años atrás. Así pues, la materia prima del Sol contenía ya mucho helio desde el principio, lo que nos lleva a pensar que el final puede estar algo más cercano.

Por otra parte, el Sol no continuará radiando exactamente al mismo ritmo que ahora. El hidrógeno y el helio no están perfectamente entremezclados. El helio está concentrado en el núcleo central y la reacción de fusión se produce en la superficie del núcleo. Cuando el Sol se convierta en gigante roja… Nosotros tendremos que haber podido buscar la manera de salir de la Tierra para unicarnos en otros mundos, dado que, dicha fase del Sol, no permitirá la vida en nuestro planeta.

Los planetas interiores serán engullidos por nuestro Sol y, la Tierra, quedará calcinada, sus océanos se evaporarán y toda la vida, desaparecerá

Las estrellas, como todo en nuestro universo, tienen un principio y un final. La que en la imagen de arriba podemos contemplar, ha llegado al final de su ciclo, y, agotado su combustible nuclear, quedará a merced de la fuerza de la Gravedad que la convertirá en un objeto distinto del que fue durante su larga vida. Dependiendo de su masa, las estrellas se convierten en enanas blancas -el caso del Sol-, estrella de neutrones o Agujeros negros.

Espero que al lector de este trabajo (obtenido principalmente de uno original de Asimov), encargado por la Asociación Cultural “Amigos de la Física 137, e/hc”, les esté entreteniendo y sobre todo interesando los temas que aquí hemos tratado, siempre con las miras puestas en difundir el conocimiento científico de temas de la naturaleza como la astronomía y la física. Tratamos de elegir temas de interés y aquellos que han llamado la atención del público en general, explicándolos y respondiendo a preguntas cuyas respuestas seguramente querrían conocer.

La atracción gravitatoria de la Luna sobre la Tierra hace subir el nivel de los océanos a ambos lados de nuestro planeta y crea así dos abultamientos. A medida que la Tierra gira de oeste a este, estos dos bultos – de los cuales uno mira hacia la Luna y el otro en dirección contraria – se desplazan de este a oeste alrededor de la Tierra. Al efectuar este desplazamiento, los dos bultos rozan contra el fondo de los mares poco profundos, como el de Bering o el de Irlanda. Tal rozamiento convierte energía de rotación en calor, y este consumo de la energía de rotación terrestre hace que el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje vaya disminuyendo poco a poco. Las mareas actúan como freno sobre la rotación de la Tierra, y como consecuencia de ello, los días terrestres se van alargando un segundo cada mil años.

Pero no es sólo el agua del océano lo que sube de nivel en respuesta a la gravedad lunar. La corteza sólida de la Tierra también acusa el efecto, aunque en medida menos notable. El resultado son dos pequeños abultamientos rocosos que van girando alrededor de la Tierra, el uno mirando hacia la Luna y el otro en la cara opuesta de nuestro planeta. Durante ese desplazamiento, el rozamiento de una capa rocosa contra otra va minando también la energía de rotación terrestre. (Los bultos, claro está, no se mueven físicamente alrededor del planeta, sino que a medida que el planeta gira, remiten en un lugar y se forman en otro, según qué porciones de la superficie pasen por debajo de la Luna y sean atraídas por su fuerza de gravedad).

La Luna no tiene mares ni mareas en el sentido corriente. Sin embargo, la corteza sólida de la luna acusa la fuerte atracción gravitacional de la Tierra, y no hay que olvidar que ésta es 80 veces más grande que la Luna. El abultamiento provocado en la superficie lunar es mucho mayor que el de la superficie terrestre. Por tanto, si la Luna rotase en un periodo de 24 horas, estaría sometida a un rozamiento muchísimo mayor que la Tierra. Además, como nuestro satélite tiene una masa mucho menor que la Tierra, su energía total de rotación sería, ya de entrada, para periodos de rotación iguales, mucho menor.

Así pues, la Luna, con una reserva inicial de energía muy pequeña, socavada rápidamente por los grandes bultos provocados por la Tierra, tuvo que sufrir una disminución relativamente rápida de su periodo de rotación. Hace seguramente muchos millones de años debió de decelerarse hasta el punto de que el día lunar se igualó con el mes lunar. De ahí en adelante, la Luna siempre mostraría la misma cara hacia el planeta Tierra.

Esto, a su vez, congela los abultamientos en un aposición fija. Unos de ellos miran hacia la Tierra desde el centro mismo de la cara lunar que nosotros vemos, mientras que el otro está apuntando en dirección contraria desde el centro mismo de la cara lunar que no podemos ver. Puesto que las dos caras no cambian de posición a medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, los bultos no experimentan ningún nuevo cambio ni tampoco se produce rozamiento alguno que altere el periodo de rotación del satélite. La luna continuará mostrándonos la misma cara indefinidamente; lo cual, como veis, no es ninguna coincidencia, sino la consecuencia inevitable de la gravitación y del rozamiento.

Durante unos ochenta años, por ejemplo, se pensó que Mercurio (el planeta más cercano al Sol y el más afectado por la fuerza gravitatoria solar) ofrecía siempre la misma cara al Sol, por el mismo motivo que la Luna ofrece siempre la misma cara a la Tierra. Pero se ha comprobado que, en el caso de este planeta, los efectos del rozamiento producen un periodo estable de rotación de 58 días, que es justamente dos tercios de los 88 días que constituyen el período de revolución de Mercurio alrededor del Sol.

Hay tantas cosas que aprender que el corto tiempo que se nos permite estar aquí es totalmente insuficiente para conocer todo lo que nos gustaría. ¿Hay algo más penoso que la ignorancia? Continuemos pues aprendiendo cosas nuevas.

En alguna ocasión dejé una reseña de lo que se entiende por entropía y así sabemos que la energía sólo puede ser convertida en trabajo cuando dentro del sistema concreto que se esté utilizando, la concentración de energía no es uniforme. La energía tiende entonces a fluir desde el punto de mayor concentración al de menor concentración, hasta establecer la uniformadad. La obtención de trabajo a partir de energía consiste precisamente en aprovechar este flujo.

El agua de un río está más alta y tiene más energía gravitatoria en el manantial del que mana en lo alto de la montaña y menos energía en el llano en la desembocadura, donde fluye suave y tranquila. Por eso fluye el agua río abajo hasta el mar (si no fuese por la lluvia, todas las aguas continentales fluirían montaña abajo hasta el mar y el nivel del océano subiría ligeramente. La energía gravitatoria total permanecería igual, pero estaría distribuida con mayor uniformidad).

Una rueda hidráulica gira gracias al agua que corre ladera abajo: ese agua puede realizar un trabajo. El agua sobre una superficie horizontal no puede realizar trabajo, aunque esté sobre una meseta muy alta y posea una energía gravitatoria excepcional. El factor crucial es la diferencia en la concentración de energía y el flujo hacia la uniformidad.

Esta imagen que lleva el nombre de “Noche cristalina” fue tomada en abril de 2008 en la mina de Río Tinto, en (Huelva) España. Foto: J. Henry Fair/Cortesía: Galería Gerald Peters

Y lo mismo reza para cualquier clase de energía. En las máquinas de vapor hay un depósito de calor que convierte el agua en vapor, y otro depósito frío que vuelve a condensar el vapor en agua. El factor decisivo es esta diferencia de temperatura. Trabajando a un mismo y único nivel de temperatura no se puede extraer ningún trabajo, por muy alta que sea aquella.

El término “entropía” lo introdujo el físico alemán Rudolf J. E. Clausius en 1.849 para representar el grado de uniformidad con que está distribuida la energía, sea de la clase que sea. Cuanto más uniforme, mayor la entropía. Cuando la energía está distribuida de manera perfectamente uniforme, la entropía es máxima para el sistema en cuestión. El Tiempo, podríamos decir que es el portador de una compañera que, como él mismo, es inexorable. La entropía lo cambia todo y, en un Sistema cerrado (pongamos el Universo), la entropía siempre crece mientras que la energía es cada vez menor. Todo se deteriora con el paso del tiempo.

Marzo de 2009, Carolina del Sur, Estados Unidos. Lo que vemos son los desechos de cenizas de carbón en una planta generadora de electricidad. Foto: J. Henry Fair/Cortesía: Galería Gerald Peters. De la misma manera, en el Universo, se producen transiciones de fase que desembocan en el deterioro de los objetos que lo pueblan. Nunca será lo mismo una estrella de 1ª generación que una de 3ª y, el material del que están compuestas las últimas serán más complejos y cada vez, tendrán menor posibilidad de convertirse en Nebulosas que sean capaces de crear nuevas estrellas.

Clausius observó que cualquier diferencia de energía dentro de un sistema tiende siempre a igualarse por sí sola. Si colocamos un objeto caliente junto a otro frío, el calor fluye de manera que se transmite del caliente al frío hasta que se igualan las temperaturas de ambos cuerpos. Si tenemos dos depósitos de agua comunicados entre sí y el nivel de uno de ellos es más alto que el otro, la atracción gravitatoria hará que el primero baje y el segundo suba, hasta que ambos niveles se igualen y la energía gravitatoria quede distribuida uniformemente.

Considerado como Sistema Cerrado, la Entropía no deja de aumentar en nuestro Universo a medida que el Tiempo transcurre

Clausius afirmó, por tanto, que en la naturaleza era regla general que las diferencias en las concentraciones de energía tendían a igualarse. O dicho de otra manera: que la entropía aumenta con el tiempo. El estudio del flujo de energía desde puntos de alta concentración a otros de baja concentración se llevó a cabo de modo especialmente complejo en relación con la energía térmica. Por eso, el estudio del flujo de energía y de los intercambios de energía y trabajo recibió el nombre de “termodinámica”, que en griego significa “movimiento de calor”.

Con anterioridad se había llegado ya a la conclusión de que la energía no podía ser destruida ni creada. Esta regla es tan fundamental que se la denomina “primer principio de la termodinámica”. Sin embargo, cuando la entropía ataca, la energía puede quedar congelada e inservisble. La idea sugerida por Clausius de que la entropía aumenta con el tiempo es una regla general no menos básica, y que denomina “segundo principio de la termodinámica.”

Según este segundo principio, la entropía aumenta constantemente, lo cual significa que las diferencias en la concentración de energía también van despareciendo. Cuando todas las diferencias en la concentración de energía se han igualado por completo, no se puede extraer más trabajo, ni pueden producirse cambios.

¿Está degradándose el universo?

Bueno, todos sabemos que el Universo evoluciona y, como todo, con el paso del tiempo cambia. Lo que hoy es, mañana no será. Existe una pequeña ecuación: S = k log W que, aunque pequeña y sencilla, es la mayor aportaciópn de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la Física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación para el logaritmo es el siguiente: S es la entropía de un Sistema; W el número de microestados posibles de sus partículas elementales y k una constante de proporcionalidad que hoy día recibe el nombre de constante de Boltzmann y cuyo valor es k = 1,3805 x 10-23 J(K (si el logaritmo se toma en base natural). En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la Física comocida como Mecánica Estadistica (en el siguiente trabajo se habla de ésta maravillosa fórmula).

Pero esa, es otra historia.

Sin ambargo, nunca debemos olvidar que el Universo es inmenso, en realidad, “infinito” para nosotros que no podemos recorrrer sus distancias en las que, bellas formaciones, como la que arriba podemos contemplar, sólo pueden ser captadas por ingenios modernos y sofisticados telescopio que atrapan la luz que viaja desde miles de millones de kilómetros de distancia para poder así mostrarnos, objetos de una belleza que ningún pintor podría reproducir por su dinámica constante ni tampoco, nuestra imaginación podría mentalizar por el desconocimiento que tenemos de que maravillas así pudieran existir en un vasto Universo que, en gran parte, es aún un gran desconocido.

emilio silvera

Jul

14

Lapersistencia de los enigmas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Comments (4)

Comments (4)

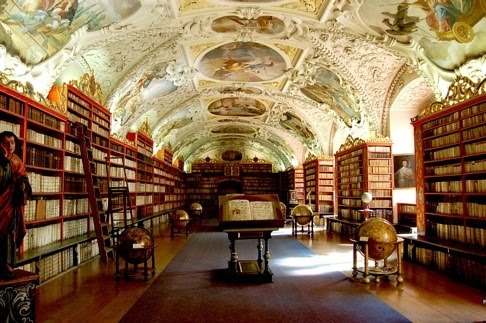

Cuando miramos atrás contemplamos mundos de fascinante y exótica belleza que nos hablan de lo que fue. Pero también, hace ya muchos siglos que existieron ciudades modernas donde floreció la cultura, las artes, las letras, la medicina, las matemáticas y la astronomía. Hombres del pasado, pensadores de ingenio y visión futurista, pusieron los cimientos de lo que hoy llamamos el saber, el conocimiento de las cuestiones del mundo, de los secretos de la Naturaleza y del Universo mismo.

Un equipo de científicos ha diseñado un test para descubrir si el universo primitivo poseía una sola dimensión espacial. Este concepto alucinante es el núcleo de una teoría que el físico de la Universidad de Buffalo, Dejan Stojkovic y sus colegas proponen y que sugiere que el Universo primitivo tuvo solo una dimensión antes de expandirse e incluir el resto de dimensiones que vemos en el mundo actualmente. De ser válida, la teoría abordaría los problemas importantes de la física de partículas. Han descrito una prueba que puede probar o refutar la hipótesis de la “fuga de dimensiones”.

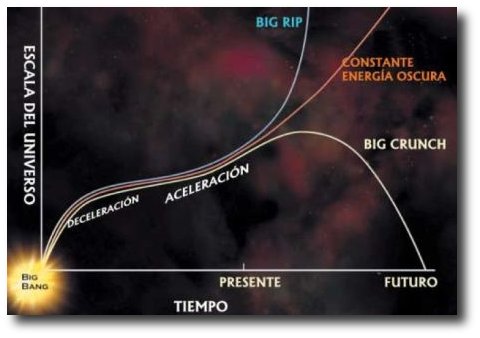

¿Cómo sería el universo primitivo? En cosmología es aquel que se estudia en un tiempo muy poco después del big bang. En realidad, las teorías del Universo primitivo han dado lugar a interacciones muy beneficiosas entre la cosmología y la teoría de partículas elementales, especialmente las teorías de gran unificación.

Debido a que en el universo primitivo había temperaturas muy altas, muchas de las simetrías rotas en las teorías gauge se vuelven simetrías no rotas a esas temperaturas. A medida que el universo se enfrió después del big bang se piensa que hubo una secuencia de transiciones a estado de simetrías rotas.

Combinando la cosmología con las teorías de gran unificación se ayuda a explicar por qué el universo observado parece consistir de materia y no de antimateria. Esto significa que uno tiene un número bariónico no nulo para el universo. La solución se encuentra en el hecho de que hubo condiciones de no equilibrio en este universo primitivo debido a su rápida expansión después del big bang.

Una idea importante en la teoría del universo primitivo es la de inflación: la idea de que la naturaleza del estado de vacío dio lugar, después del big bang, a una expansión exponencial del universo. La hipótesis del universo inflacionario soluciona varios problemas muy antiguos de la cosmología, como la planitud y la homogeneidad del universo.

Nosotros, los habitantes de este mundo, hemos logrado armar un cuadro plausible de un universo (mucho) mayor. Hemos logrado entrar en lo que podríamos llamar la “edad adulta”, con lo que quiero significar que, a través de siglos de esporádicos esfuerzos, finalmente hemos empezado a comprender algunos de los hechos fundamentales del Universo, conocimiento que, presumiblemente, es un requisito de la más moderna pretensión de madurez cosmológica.

La Nebulosa del Capullo, catalogada como IC 5146, es una nebulosa particularmente hermosa situada a unos 4.000 años-luz de distancia hacia la constelación del Cisne (Cygnus). Un hermoso complejo de Luz y nebulosidad oscura que rodea a un cúmulo muy disperso que, a su derecha, está custodiado por estrellas masivas de intensa radiación UV.

Sabemos, por ejemplo, dónde estamos, que vivímos en un planeta que gira alrededor de una estrella situada en la parte interior de uno de los brazos de la Galaxia (el Brazo de Ortión). La Vía Láctea, una galaxia espiral, está a su vez situada cerca de las afueras de un supercúmulos de galaxias, cuya posición ha sido determinada con respecto a varios supercúmulos vecinos que, en conjunto albergan a unas cuarenta mil galaxias extendidas a través de un billón de de años-luz cúbicos de espacio.

Vivímos en la periferia de la Galaxia, a 30.000 años-luz del centro galáctico

En la parte interios del Brazo de Orión (señalada con la línea) está el Sistema Solar, a 30.000 años-luz del Centro Galáctico en una región bastante tranquila que nos permite contemplar (con nuestros ingenios) lo que que ocurre en otras regiones lejanas y las fuerzas desatadas que azotan aquellos lugares.

También sabemos (más o menos), cuando hemos entrado en escena, hace cinco mil millones de años que se formaron el Sol y sus planetas, en un universo en expansión que probablemente tiene una edad entre dos y cuatro veces mayor. Hemos determionado los mecanismos básicos de la evolución en la Tierra, hallado pruebas también de la evolución química a escala cósmica y aprendido suficiente física como para investigar la Naturaleza en una amplia gama de escalas, desde los saltarines quarks hasta el vals de las galaxias.

Hay realizaciones de las que la Humanidad puede, con justicia, sentirse orgullosa. Desde que los antiguos griegos pusieron el mundo occidental en el camino de la Ciencia, nuestra medición del pasado se ha profundizado desde unos pocos miles de años a más de diez mil milloners de años, y la del espacio se ha extendido desde un cielo de techo bajo no mucho mayor que la distancia real de la Luna hasta el radio de más de doce mil millones de años-luz del universo observable. Tenemos razones para esperar que nuestra época sea recordada (si finalmente queda alguien para recordarlo) por sus contribuciones al supremo tesoro intelectual de toda la sociedad, su concepto del Universo en su conjunto.

Sin embargo, cuando más sabemos sobre el universo, tanto más claramente nos damos cuenta de cuan poco sabemos. Cuando se concebía el Cosmos como un pulcro jardín, con el cielo como techo y la Tierra como suelo y su historia coextensa con la del árbol genealógico humano, aún era posible imaginar que podíamos llegar algún día a comprenderlo en su estructura y sus detalles. Ya no puede abrigarse esa ilusión. Con el tiempo, podemos lograr una comprensión de la estructura cósmica, pero nunca comprenderemos el universo en detalle; resulta demasiado grande y variado para eso. Y, tal inmensidad, siempre tendrá secretos por desvelar.

Si poseyésemos un atlas de nuestra galaxia que dedicase una sola página a cada sistema estelar de la Vía Láctea (de modo que el Sol y sus planetas estuviesen comprimidos en una página), tal atlas tendría más de diez mil millones de volúmenes de diez mil páginas cada uno. Se necesitaría una biblioteca del tamaño de la de Harvard para alojar el atlas, y solamente ojearlo al ritmo de una página por segundo requieriría más de diez mil años. Añádanse los detalles de la cartografía planetaria, la potencial biología extraterrestre, las sutilezas de los principios científicos involucrados y las dimensiones históricas del cambio, y se nos hará claro que nunca aprenderemos más que una diminuta fracción de la historia de nuestra galaxia solamente, y hay cien mil millones de galaxias más.

Bellos y extraños objetos que están presentes en el universo y tratamos de comprender

Ya nos lo dijo el físico Lewis Thomas: “El mayor de todos los logros de la ciencia del siglo XX ha sido el descubrimiento de la ignorancia humana”. Nuestra ignorancia, por supuesto, siempre ha estado con nosotros, y siempre seguirá estando. Lo nuevo es nuestra conciencia de ella, nuestro despertar a sus abismales dimensiones, y es esto, más que cualquier otra cosa, lo que señala la madurez de nuestra especie. El espacio puede tener un horizonte y el tiempo un final, pero la ventura del aprendizaje es interminable.

Hay una difundida y errónea suposición de que la ciencia se ocupa de explicarlo todo, y que, por ende, los fenómenos inexplicados preocupan a los científicos al amenazar la hegemonía de su visión del mundo. El técnico en bata del laboratorio, en la película de bajo presupuesto, se da una palmada en la frente cuando se encuentra con algo nuevo, y exclama con voz entrecortada: “¡Pero…no hay explicación para esto!” En realidad, por supuesto, cada científico digno se apresura a abordar lo inexplicado, pues es lo que hace avanzar la ciencia. Son los grandes sistemas místicos de pensamiento, envueltos en terminologías demasiado vagas para ser erróneas, los que explican todo, raramente se equivocan y no crecen.

Los grandes pensadores como Aristarco de Samos

La ciencia es intrínsecamente abierta y exploratoria, y comete errores todos los días. En verdad, éste será siempre su destino, de acuerdo con la lógica esencial del segundo teorema de incompletitud de Kurt Gödel. El teorema de Gödel demuestra que la plena validez de cualquier sistema, inclusive un sistema científico, no puede demostrarse dentro del sistema. En otras palabras, la comprensibilidad de una teoría no puede establecerse a menos que haya algo fuera de su marco con lo cual someterla a prueba, algo más allá del límite definido por una ecuación termodinámica, o por la anulación de la función de onda cuántica o por cualquier otra teoría o ley. Y si hay tal marco de referencia más amplio, entonces la teoría, por definición, no lo explica todo. En resumen, no hay ni habrá nunca una descripción científica completa y comprensiva del universo cuya validez pueda demostrarse.

El Creador (si en verdad existe un “creador”) debe haber sido afecto a la incertidumbre, pues Él nos la ha legado para siempre. La cual, diría yo, es una conclusión saludable y debe de alegrarnos. Mirar esa imposibilidad de saberlo todo, esa incertidumbre cierta que llevamos con nosotros y que nos hace avanzar a la búsqueda incansable de nuevos conocimientos, es, en realidad, la fuente de la energía que nos mueve.

Busto de Alejandro Magno

Podemos recordar aquí lo que cuentan de Alejandro Magno: Él lloró cuando le dijeron que había infinitos mundos (“¡Y nosotros no hemos conquistado ni siquiera uno!”), pero la situación parece más optimista a quienes se inclinan a desatar, no a cortar, el nudo gordiano de la Naturaleza. Ningún hombre o mujer, realmente reflexivos, deberían desear saberlo todo, pues cuando el conocimiento y el análisis son completos, el pensamiento se detiene y llega la decadencia.

René Magritte, en 1926, pintó un cuadro de una pipa y escribió debajo de él sobre la tela, con una cuidadosa letra de escolar, las palabras: “Ceci nést pas une pipe” (Esto no es una pipa). Esta pintura podría convertirse apropiadamente en el emblema de la Cosmología científica. La palabra “universo” no es el universo; ni lo son las ecuaciones de la teoría de la supersimetría, ni la ley de Hubble ni la métrica de Friedman-Walker-Robinson. Generalmente, la ciencia tampoco sirve de mucho para explicar lo que es algo, y mucho menos lo que el Universo entero, realmente “es”. La Ciencia describe y predice sucesos.

¿Cuantos secretos se esconden en ese laberinto de conexiones sin fin?

Si la Ciencia tuviera que tener un símbolo, yo escogería éste de arriba que nos señala el lugar donde habita la Mente, dónde se fraguan las ideas. Una configuración de átomos de energía donde residen todos los secretos del Universo, toda vez que, la podríamos considerar la obra suprema del Universo

¿Por qué, pués, la ciencia tiene éxito? La respuesta es que nadie lo sabe. Es un completo misterio -por qué la mente humana…, puede comprender algo del vasto universo-. Como solía decir Einstein: “Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible”. Quizá como nuestro cerebro evolucionó mediante la accion de las leyes naturales, éstas resuenan de algún modo en él. La Naturaleza presenta una serie de repeticiones -pautas de conducta que reaparecen a escalas diferentes, haciendo posible identificar principios, como las leyes de la conservación, que se aplican de modo universal- y éstas pueden proporcional el vínculo entre lo que ocurre dentro y fuera del cráneo humano. Pero el misterio, realmente, no es que coincidamos con el universo, sino que en cierta medida estamos en conflicto con él, y sin embargo podemos comprender algo de él. ¿Por qué esto es así?

Habrá que seguir buscando respuestas. Desde tiempos inmemoriales, el hombre pregunta a las estrellas si el Universo es eterno e infinito y el cielo le responde cada noche. Pero, ¿sabemos oir la respuesta?

¡Es todo tan complejo! ¡Es todo tan hermoso!

emilio silvera

Jul

14

Aquel pasado que no volverá ¡Cómo cambian los pueblos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del saber del mundo ~

Clasificado en Rumores del saber del mundo ~

Comments (0)

Comments (0)

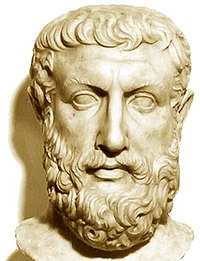

Parménides de Elea

Parménides, nacido hacia el año 515 a. de C. en Elea, (la actual Velia) en Italia meridional, entonces parte de Magna Grecia, quien inventó el primer método “filosófico” en el sentido en que hoy entendemos el término. Parménides prefería resolver las cosas a través de procesos mentales, es decir, mediante el pensamiento puro, lo que denominaba el noema. Al creer que ésta era una alternativa variable y viable a la observación científica, creó una división en al vida mental que se ha mantenido hasta nuestros días.

Era conocido como sofista, término que significa básicamente hombre sabio (sophos) o amante de la sabiduría (philo-sophos). Hoy el término moderno, filósofo, oculta su carácter práctico de los sofistas de la Grecia antigua.

El estudioso de los clásicos Michael Grant, dice que los sofistas fueron la primera forma de educación superior (al menos en el mundo de occidente) al convertirse en maestros que viajaban de un lado a otro impartiendo clases a cambio de unos honorarios. Las materias que enseñaban eran variadas y lo mismo daban clase de retórica (para discípulos futuros políticos, de asambleas del pueblo que, admiraban a los buenos oradores), la matemática, la lógica y la astronomía.

Los sofistas eran expertos en defender puntos de vista distintos y ello hizo con el tiempo, que prevaleciera el método de que la buena preparación nos puede llevar a la razón mediante la confrontación de ideas dispares.

El más famoso de los sofistas griegos fue Protágoras, nacido en Abdera, Tracia, hacia el año 490 a. de C., y, fallecido después de 421 o 411 a. de C., su escepticismo le hizo famoso. Él fue el que dijo: “el hombre es la medida de todas las cosas”.

Así fue como nació la Filosofía, pero los tres grandes filósofos griegos por excelencia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón es el ejemplo de todas las ventajas y debilidades de la aproximación al mundo desde el “pensamiento puro”. Defendió la inmortalidad del Alma. Con gran ingenio, Platón consideró también la matematización de la Naturaleza. El cosmos, sostuvo, que a partir del caos fue creado y su orden es todo el Universo.

Unió la idea de Empédocles sobre las cuatro semillas de todo lo que existe-tierra, agua, fuego y aire- y las unió a la influencia de Pitágoras para considerar que todo era reducible a triángulos, la entidad básica del mundo. Atomización geométrica que explicaba tanto la estabilidad como el cambio.

Está claro que toda esta gente “pensaba”. Sócrates creía que su misión en el mundo era hacer pensar a la gente, así que, continuamente les planteaba acertijos y juegos mentales (lo mismo le gustaba hacer a Einstein 2500 años después). De Aristóteles hemos hablado muy ampliamente en otros trabajos y no es cosa de repetirse. Aquí nos limitamos ahora a dejar algunos datos sobre el origen de la cultura y el conocimiento científico y filosófico.

De Sófocles nos llegó las obras trágicas como Antígona o Edipo Rey y, junto con Esquilo y Eurípides, fueron los mejores autores de tragedias griegas que se conocen. Muchos de los frandes filósofos las consideraron como auténticas obras de arte en el ámbito de la literatura de fiscción que, en aquellos tiempos, siempre se acostumbraba a mezclar con realidades y leyendas.

Las tragedias griegas populares de Tespis, Frínico y otros, dieron paso a los tres grandes trágicos atenienses: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aristóteles consideraba que, Edipo rey, era la mejor obra de teatro que conocía debido a su tensión dramática y a su preocupación por la relación entre autoconocimiento e ignorancia. De hecho, la influencia de esta obra se extiende a nuestros días gracias a Freud y el complejo de Edipo. Sin embargo, el principal tema de Sófocles era que el hombre está con frecuencia atrapado por fuerzas que le superan.

Las obras de Homero y de los grandes trágicos estaban basadas en el mito entremezclado con una buena parte de historia real, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánta. Sin embargo, parece que puede atribuirse a los griegos la invención de la Historia propiamente dicha, un relato de acontecimientos independiente del mito, si bien contada de manera muy distinta a como se recoge en nuestros días.

Busto de Heródoto

A Herodoto (480-425 a. de C.) por lo general, se le consideraba “el padre de la historia”, aunque parece que le gustaban los buenos relatos y al contar los sucesos se tomaba algunas licencias literarias que aumentaban y embellecían los hechos. Escribió sobre las guerras griegas (Atenas contra Esparta y las invasiones de Grecia por los ejércitos de los reyes persas).

Podríamos continuar en Grecia y con su gente, sin embargo, tengo que hablar de otras cosas, el legado Griego y los anteriores aquí referidos, son “los culpables” de que ahora estemos al nivel de conocimiento en el que nos encontramos. Además de los griegos, otros pueblos antes que ellos tambiñén dejaron su impronta.

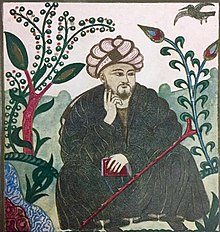

Los grandes califas de Bagdad fueron el mismo al-Mansur, el segundo califa Abasí, Al-Mahdi, el tercero, y Harun al-Rashid (786-809) y su hijo aL-Ma’mun. (Aunque para entonces la ciudad de Bagdad había sido construida hacía relativamente poco tiempo, ya había pasado de casi no existir a ser el centro y un centro mundial de enorme riqueza e importancia internacional, único rival verdadero de Bizancio).

El palacio real ocupaba un tercio de la ciudad redonda y el lujo de su interior era legendario. La esposa y prima del califa “no toleraba en su mesa recipientes que no estuvieran hechos de oro o plata”, y se cuenta que en una ocasión, para recibir a unos dignatarios extranjeros, se realizó un desfile que incluyó la participación de un centenar de Leones.

Las crónicas de aquellos tiempos que han podido ser salvadas, dicen que en el salón del Árbol se construyeron pájaros de plata de tal forma que “gorgojearan automáticamente”. Los puertos de la ciudad siempre estaban llenos de naves procedentes de China, África y de la India. Gente de todo el mundo conocido acudía en tropel a Bagdad, su ubicación hacía que fuera fácil de alcanzar desde la India, Siria y, lo que era aún más importante, Grecia y el mundo helénico. En particular, estaba muy cerca de un centro de estudios admirable que para entonces ya existía al suroeste de Persia, en Gondeshapur.

A comienzos de siglo IX, el mundo islámico tuvo la fortuna de contar con un califa de mente abierta, al-Ma’mun, que acogió la idea de reconciliar el Corán con los criterios de la razón humana. Se dice que al Ma’mun tuvo un sueño (acaso el sueño más importante y afortunado de la historia) en el que se le aparecía Aristóteles, y debido a ello envió a sus emisarios a lugares alejados como Constantinopla en búsqueda de tantos manuscritos griegos como pudieran encontrar y fundó en Bagdad un centro dedicado a la traducción.

En algún momento de año 771 un viajero indio llegó a Bagdad llevando consigo un tratado de astronomía, un Siddhanta, que al-Ma’mun insistió en hacer traducir. Este tratado se conocería en la ciudad como el Sindhind. El mismo viajero traía también un tratado matemático, que introdujo un nuevo conjunto de numerales, el 1,2,3,4, etc., que es el que todavía utilizamos (antes de ello los números debían ser escritos siempre como palabras o usando letras del alfabeto). Estos números se denominarían luego numerales arábigos, aunque en la actualidad (al menos entre los matemáticos) se prefiere denominarlos numerales indios. La misma obra introdujo el cero, que quizá fue originalmente concebido en China. La palabra árabe para designar el 0, zep-hirum, es el origen de nuestras palabras “cifras” y “cero”.

Murió hacia el 850 en Bagdad (Hoy Irak)

El encargado de traducir ambas obras al árabe fue Muhammad ibn-Ibrahim al-Fazari, en cuyo trabajo se bazó en buena medida el famoso astrónomo musulman al-khwarizmi. Los árabes no se interesaron especialmente por la poesía, el teatro y las historias griegas. Tenían sus propias tradiciones literarias y sentían que éstas eran más que suficientes. No obstante, la situación era muy diferente en el caso de la medicina de Galeno, las matemáticas de Euclides y Ptolomeo, y la filosofía de Platón y Aristóteles.

El principal, o por lo menos el primer pensador musulman que concibió un cuadro general de las ciencias fue al-Farabi (sobre 950), cuyo catálogo Ihsa al-ulum, conocido en latín como De Scentiis, organizó las diferente disciplinas y saberes de la siguiente forma:

- ciencias lingüísticas.

- lógica.

- matemáticas (incluía la música).

- astronomía y la óptica.

- física.

- Metafísica,

- política.

- jurisprudencia, y

- teología.

Posteriormente, Ibn Sina dividiría las ciencias racionales en especulativas (que buscan la verdad) y prácticas (que buscan el bienestar).

En las principales ciudades islámicas se crearon bibliotecas y centros de estudio, basado en su mayoría en el modelo griego que los árabes habían descubierto tras conquistar Alejandría y Antioquia. La más famosa de estas instituciones fue la Casa de la Sabiduría (Batí al-Hikma) fundada por aL-Ma’mun en el año 833. Fueron innumerables las traducciones que allí se realizaron como la Física de los Griegos y los siete libros de anatomía de Galeno, o las obras de Platón, Hipócrates y otros como Euclides, Arquímedes, Ptolomeo (entre ellas el Almagesto) y Apolunio. Gracias a estos trabajos conocemos hoy un mayor número de obras griegas, ya que, desgraciadamente, con la barbaridad cometida al incendiar la biblioteca de Alejandría, perdimos un enorme tesoro de la Humanidad.

Por aquellos tiempos, ya gente como Ibn Qurra e Ibn Ishaq, midieron y calcularon para concluir que la Tierra era redonda. La situación en filosofía y literatura, áreas en las que el éxito de cristianos y paganos subrayaba lo abierta que era Bagdad, tampoco era diferente al movimiento de los demás disciplinas.

Abú Bishr Malta bin Yunus, un colega cercano del famoso al-Farabi y quien intentó reconciliar Aristóteles y el Corán, era cristiano y estudió en Bagdad. Uno de los poetas más importantes del siglo VII y comienzos del siglo VIII también era cristiano, Ghiyath ibn aL-salt, de cerca de al-Hirab, sobre el Éufrates, quien incluso fue llevado a la Meca por su califa. Aunque fue nombrado poeta de la Corte, se negó a convertirse, a renunciar a su adicción al vino y a llevar su cruz.

No es ningún secreto que la obra más famosa de la denominada literatura árabe, Alf Laylah wa-Laylah (Las mil y una noches), era en realidad una antigua obra persa. Hazar Afsana (un millar de cuentos), que contenía distintos relatos, muchos de los cuales eran de origen Indio. Con el paso del tiempo, se hicieron adiciones a esta obra, no sólo a partir de fuentes árabes, sino también griegas, hebreas, turcas y egipcias. La obra que hemos leído (casi) todos, en realidad, es un compendio de historias y cuentos de distintas nacionalidades, aunque la ambientación que conocemos, es totalmente árabe.

Además de instituciones de carácter académico como la Casa de la Sabiduría, el Islam desarrolló los hospitales tal como los conocemos hoy en nuestros días. El primero y más elaborado, fue construido en el siglo VIII bajo aL-Rashid (el Califa de Las Mil y una noches), ero la idea se difundió con rapidez. Los hospitales musulmanes de la Edad Media que existían en Bagdad, El Cairo o Damasco, por ejemplo, eran bastante complejos para la época. Tenían salas separadas para hombres y mujeres, salas especiales dedicadas a las enfermedades internas, los desordenes oftálmicos, los padecimientos ortopédicos, las enfermedades mentales y contaban con casa de aislamiento para casos contagiosos.

El primer hostpital psiquiátrico se construyó en Bagdad en el año 792

El Islam, en este campo, también estaba muy avanzado, e incluso tenían clínicas y dispensarios ambulantes y hospitales militares para los ejércitos. Allí, en aquel ambiente sanitario, surgió la idea de farmacia o apotema, donde los farmaceutas, tenían que aprobar un examen, antes de preparar y recetar medicamentos. La obra de Ibn al-Baytar Al-Jami’fi al-Tibb (Colección de dietas y medicamentos simples) tenía más de un millar de entradas basadas en plantas que el autor había recopilado alrededor de la costa mediterránea. La noción de sanidad pública también se debe a los árabes que, visitaban las prisiones para detectar y evitar enfermedades contagiosas.

Grandes médicos islámicos como Al-Razi, conocido en occidente por su nombre latino, Rhazes, nació en la ciudad persa de Rayi y en su juventud fue alquimista, después de lo cual se convirtió en erudito en distintas materias. Escribió cerca de doscientos libros, y aunque la mitad de su obra está centrada en la medicina, también se ocupó de temas teológicos, matemáticos y astronómicos. ¡Todo un personaje! Fue el primer médico Jefe del gran hospital de Bagdad. Se dice que para elegir el sitio de ubicación del hospital, primero colgó tiras de carne en distintos lugares de la ciudad, y, finalmente eligió aquel donde la carne era menos putrefacta.

La gran obra de al-Razi fue el AL-Hawi (El libro exhaustivo), una enciclopedia de veintitrés volúmenes de conocimientos médicos griegos, árabes, preislámicos, indios e incluso chinos.

El otro gran médico musulmán fue Ibn Sina, a quien conocemos mejor por su nombre latinizado, Avicena. Al igual que al-Razi, Avicena escribió doscientos libros, destacando la obra más famosa AL-Qanun (El canon) muy documentado e importante tratado.

Hasta aquí (aunque falta mucho), hemos hecho un recorrido por el pasado que, de vez en cuando es bueno recordar, y, en otra ocasión, continuaré contando hechos de civilizaciones y pueblos que nos precedieron y que posibilitaron que hoy nosotros, tengamos los conocimientos que de las cosas y, del mundo que nos rodea, tenemos.

emilio silvera

Fuente: IDEAS de Peter Watson

Jul

14

¿Cómo que no hay agujeros negros?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General, Investigación y Ciencia ~

Clasificado en General, Investigación y Ciencia ~

Comments (0)

Comments (0)

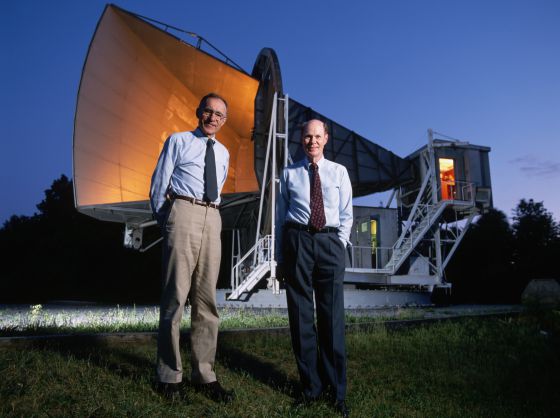

El premio Nobel de Física en 1978 por el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas evalúa para EL ESPAÑOL el presente y futuro de la astronomía.

En 1964, Robert Wilson y Arno Penzias trabajaban en los Laboratorios Bell de Nueva Jersey con un nuevo tipo de antena de radio creada para detectar las señales que rebotaban en un satélite llamado Echo. Faltaban cinco años para conquistar la Luna y el satélite era, básicamente, un globo metalizado. La antena empezó a detectar un ruido que estos radiofísicos no podían identificar. El ruido estaba presente día y noche, estaba extendido por todo el espacio y era cien veces más intenso de lo que esperaban encontrar. ¿Qué demonios sería? Wilson y Penzias limpiaron la antena, que estaba cubierta por cagadas de paloma, y volvieron a mirar. El ruido seguía ahí.

Wilson y Penzias

Paralelamente, Robert Dicke estaba a punto de iniciar un experimento en la Universidad de Princeton, a 60 kilómetros de allí, para tratar de encontrar la ansiada radiación de fondo de microondas, los resquicios energéticos generados hace más de 13.000 millones de años que demostrarían que el universo se inició con un Big Bang y una rápida inflación cósmica. Pero los resultados que Dicke y su equipo buscaban ya los habían encontrado -por casualidad- Penzias y Wilson, lo que les valió alzarse con el Nobel de Física de 1978.

El astrónomo texano, que hoy tiene 80 años, ha visitado España este mes para acudir al festival Starmus, donde concedió esta entrevista a EL ESPAÑOL.

Una de las grandes polémicas de lo que llevamos de siglo es la fallida detección de las ondas gravitacionales primordiales, ese alarido del Big Bang que, supuestamente, un equipo de científicos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian había detectado en marzo de 2014. Wilson vivió de cerca aquel fiasco del experimento BICEP2, debido a que ocupa un puesto de profesor emérito en este centro.

The BICEP2 telescope is the white dish at the top right of the blue building. The dish on the left is the South Pole Telescope. (Courtesy: National Science Foundation)

El BICEP2 dijo que había hallado las ondas gravitacionales primordiales pero luego resultó ser solamente polvo. Esto cual recuerda a lo que usted tuvo que pasar hasta detectar la radiación de fondo de microondas. ¿Por qué es tan fácil en astronomía confundir la señal y el ruido?

En este caso no es ruido, ya que este “ruido” procede de lo que constituye nuestra galaxia. Primero, la radiación que hay delante tiene que ser separada para poder ver la que hay en el fondo. En principio es algo bastante directo, coges el espectro con el número de frecuencias y buscas en las bajas frecuencias la radiación Sincrotrón, que es muy brillante a estas frecuencias. Luego, en las frecuencias más altas retiras el ruido producido por el polvo espacial y lo que queda deberían ser las ondas primordiales, pero por desgracia BICEP sólo medía una longitud de onda, una sola frecuencia, por lo que no pudieron hacer esa separación.

¿No fue un poco aventurado anunciar aquello sin estar seguro?

Cuando hicieron el anuncio pensaron que el polvo sería poco y la gente del Max Planck no les dijeron lo que estaban midiendo, porque no habían acabado su análisis.

[En 2014, el equipo de astrofísicos del Instituto Max Planck, en Alemania, estaba buscando también las ondas gravitacionales primordiales, aunque con otros instrumentos y métodos. La competencia entre ambos equipos era feroz, ya que un descubrimiento así prácticamente aseguraba a los descubridores un premio Nobel.]

Tuve la posibilidad de hablar con miembros de ambos experimentos, estadounidenses y alemanes, y lo cierto es que había bastante pique entre ellos.

Sí, antes había mucha competencia y ahora hay cooperación. Eso es lo que tenía que acabar pasando. Y aquí en Canarias tienen el experimento Quijote que debería aportar algunas medidas a baja frecuencia… todo el mundo va a tener que reunirse y ponerlo todo sobre la mesa para obtener la respuesta.

Su descubrimiento de la radiación de fondo de microondas fue clave para que recientemente se detectaran las ondas gravitacionales. ¿Cree que estamos entrando en un nueva era de la astronomía?

En realidad ahora está al mismo nivel que hace 50 años… lo que podemos detectar en este punto son sólo las fusiones de agujeros negros, pero si acabamos haciendo lo de los tres satélites para medir frecuencias más bajas entonces podremos detectar un montón de gravedad.

Se refiere al experimento europeo LISA, que consistirá en tres satélites separados cinco millones de kilómetros y formando un triángulo…

Sí, ahí es cuando creo que veremos el verdadero impulso científico. Es decir, lo de las ondas gravitacionales y el LIGO es algo maravilloso, no quiero quitarle mérito ninguno, pero creo que la verdadera aplicación ocurrirá un vez lo hagamos desde el espacio.

Cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, se dijo que ahora seríamos capaces de conocer mejor las poblaciones de agujeros negros en el universo. ¿Por qué es importante esto?

Ahora mismo, lo que sabemos es que muchas galaxias tienen un agujero negro en el centro. Pero no tenemos evidencias de que los agujeros negros existan en ningún otro sitio. Estos dos eventos registrados han sido agujeros negros de tamaño moderado. Los que hay en el centro de la galaxia, al menos en el caso de la nuestra, son un millón de veces la masa del Sol, incluso miles de millones a veces. Ahora tenemos algo que, quizá surgió de una supernova, y tiene unas cuantas decenas de masas solares, estamos encontrando dónde están esas nuevas poblaciones de agujeros negros.

Debe ser emocionante.

Sí, aunque es un poco difícil predecir qué tipo de ciencia saldrá de esto. No obstante, parece que tenemos una nueva forma de mirar al universo y eso va a ser excitante.

Usted es un experimentalista. ¿Qué tal se lleva con los cosmólogos? Se emocionan bastante con los multiversos y esas cosas, ¿verdad?

Intento aferrarme a la teoría pero encuentro enriquecedor escucharles, son gente que a menudo lo hace muy bien explicando lo que hacen. Estuve escuchando antes a Roger Penrose y bueno, no estoy de acuerdo en todo con él, pero está bien escuchar diferentes teorías… Especialmente, para mí, es un placer ver la radiación de fondo de microondas aparecer en tantos sitios.

Claro, muchos modelos sobre lo que pasó tras el Big Bang se apoyaron en su descubrimiento, debe ser halagador de algún modo.

Sí, es muy satisfactorio.

Lo normal suele ser que alguien haga una predicción y luego otros la confirmen con experimentos, pero en su caso sucedió al revés.

Bueno, íbamos buscando algo, ese algo salió mal y eso es lo mejor que nos pudo pasar.

Totales: 84.766.476

Totales: 84.766.476 Conectados: 7

Conectados: 7