Ago

7

Siempre tratando de saber quiénes somos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El origen ~

Clasificado en El origen ~

Comments (0)

Comments (0)

Así surgió el rostro humano

Un estudio reconstruye el “cambio radical” en la evolución humana que dio lugar a los inconfundibles rasgos del ‘Homo sapiens’

De izquierda a derecha, reconstrucción de la cara de australopiteco, ‘Homo habilis’, ‘Homo erectus’ y ‘Homo sapiens’ / Getty

No hace falta ser Scarlett Johansson o Brad Pitt para mirarse al espejo y contemplar algo único cada mañana. Cualquier rostro humano, de cualquier persona, en cualquier época, es inigualable dentro del gran universo mamífero o el más reducido club de los homínidos ¿Por qué? Una extensa revisión de cientos de cráneos de primates, humanos actuales y homínidos extintos ha intentado responder a esa pregunta. Sus resultados se leen como un apasionante relato de cómo y cuándo surgió esa rareza evolutiva que llamamos cara.

El trabajo estudia dos partes del cráneo: la posterior que contiene el cerebro y los huesos que componen el rostro. En el encaje de estas dos piezas está la clave para comprender por qué los humanos no tenemos cara de mono, aunque muchas veces nos veamos muy parecidos a ellos. La muestra incluye a chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes. En todos ellos se ha observado la misma regla inmutable en el desarrollo de sus cabezas: cuanto más grande es el cráneo, más grande se hace también la cara. El tamaño es importante pues esos rostros anchos y salientes sirven de soporte para una dentición poderosa necesaria para una vida en la jungla comiendo brotes, hojas, frutos y, ocasionalmente, carne. “Un chimpancé y un gorila tienen el cerebro del mismo tamaño, pero el gorila tiene un cráneo mucho más grande y por tanto también lo es su cara”, explica Paul Palmqvist, paleontólogo de la Universidad de Málaga y coautor del estudio, publicado en PLoS One.

Imágenes de cráneos de varias especies de australopithecus

La investigación también analiza cráneos de varias especies de australopitecos, homínidos que ya caminaban erguidos y que vivieron en África desde hace unos 3,5 millones de años. Sus caras parecen, así mismo, sometidas a la misma ley de desarrollo observada en los grandes primates. Después se produjo un “cambio radical” con la aparición de las primeras especies del género Homo, el nuestro. Estas especies desarrollaron un cerebro cada vez mayor y, a medida que su cráneo crecía, la cara comenzó a menguar como si uno necesitase de los recursos biológicos de la otra. Este proceso es continuo en el tiempo. Se inicia en África con el Homo habilis hace unos 2,5 millones de años y continúa, a media que se conquista territorio, con Homo erectus, en Asia; Homo georgicus, en Georgia; Homo antecessor, en Atapuerca (Burgos), y el hombre neandertal , nuestro pariente humano más cercano y que se extinguió hace unos 30.000 años. El punto más avanzado llega con Homo sapiens, la cara más pequeña y estrecha de todos los homínidos.

Cráneo del Sapiens Africano

El estudio ha incluido análisis de cráneos de sapiens que vivieron en África hace 160.000 años así como poblaciones posteriores de cromañones, pueblos neolíticos y humanos actuales de varias nacionalidades. “Nunca se había hecho un estudio así”, resalta Palmqvist, y lo más interesante, dice, es que tanto los humanos como el resto de especies analizadas mantienen siempre “la misma velocidad de variación” en la morfología, aunque los patrones sean diferentes, con lo que toda esta historia encaja evolutivamente. Otro punto interesante: el rostro humano ha perdido variabilidad con los años. En tiempos de los primeros miembros del género Homo, las caras eran mucho más diferentes entre sí. “En comparación, un señor del desierto del Kalahari y un noruego son mucho más parecidos”, concluye Palmqvist.

El rostro humano también es único por su manera de evolucionar

La pregunta del millón es por qué, de repente, los patrones físicos comenzaron a cambiar para dar lugar a un cerebro mayor y una cara más pequeña. Se debe en parte a que los Homo “se estaban adaptando a un entorno y a una situación totalmente nueva”, apunta Juan Antonio Pérez, autor principal del trabajo. Entre esos cambios estuvo el giro hacia una dieta carnívora, esencial para sustentar un cerebro que necesitaba el 22% de toda la energía del cuerpo (el de un chimpancé requiere el 8%). “Sacrificar el corazón, el hígado u otros órganos fundamentales hubiera sido un atentado fisiológico”, explica Palmqvist. Al final fue el sistema digestivo y posiblemente la cara y los dientes los que se hicieron de menor tamaño para ajustar, apunta el paleontólogo.

El rostro humano también es único por su inmadurez. Comparados con otros primates, los sapiens tienen un periodo de desarrollo durante la niñez y adolescencia muy largo y, sin embargo, llegan a la edad adulta manteniendo rasgos juveniles. “Por eso, un cráneo de un hombre y un chimpancé son visiblemente diferentes, pero el de un niño y un chimpancé bebé son mucho más similares, e incluso el de un hombre adulto se parece más al del chimpancé bebé”, apunta Palmqvist.

¿Y cómo sería nuestra cara si no se hubiera producido ese “cambio radical”? “Nos hubiéramos quedado en la zona de adaptación de los australopitecos y nunca hubiéramos despegado, tendríamos caras más grandes y probablemente nunca se hubiera desarrollado un cerebro tan grande como el nuestro”, explica Pérez.

El rostro humano ha perdido variabilidad con los años

María Martinón-Torres, una investigadora del equipo de Atapuerca que no ha participado en este estudio, resalta su valía. “Me parece un estudio interesante porque cubre una muestra muy completa de primates, poblaciones humanas actuales y homínidos extintos”. “Como los autores apuntan, en el caso particular del género Homo existe una variabilidad mayor dentro de cada especie y entre ellas que no siempre sigue el mismo patrón que los demás grupos”. Gran parte de esa variabilidad se debe a los cuatro cráneos de Dmanisi, todos en teoría de la misma población , pero tan diferentes en sus rasgos que su variación se sale de los parámetros habituales de los Homo sapiens, lo que reabre el debate sobre si son o no la misma especie.

En un trabajo anterior, el equipo de Martinón-Torres ya apuntó que, hace más de un millón de años, el hombre de Atapuerca ya tenía ese rostro afilado que anunciaba la cara sapiens, pero no tanto la neandertal.

“Este estudio sería coincidente con nuestra valoración del antecessor donde estimamos un aumento importante de la capacidad craneal respecto a homínidos anteriores junto con el desarrollo de una cara grácil y moderna”, resalta. “Pero hay algo más que simplemente el tamaño, pues en el caso del antecessor no solo se parece a la cara moderna en cuanto al tamaño sino también en la forma”. “De hecho, la cara de antecessor se parece a la de sapiens, pero no a la de los neandertales”, concluye.

Salvo algunos adornos para hacerlo algo más ameno, la Fuente: El País.

Ago

6

¿El Universo? ¡Siempre estará presente!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Mente ~

Clasificado en El Universo y la Mente ~

Comments (4)

Comments (4)

Hace mucho tiempo ya desde que mirábamos el cielo asombrados ante un eclipse de Sol. Cada civilización a lo largo de la Historia entendió el fenómeno natural de una manera distinta, según los conocimientos que poseian, 0, también, según interesaba a los mandatarios de turno.

El primer eclipse solar de la década creó el “anillo de fuego” en la provincia de Jiangsu, China. Este evento es conocido como un eclipse anular, ya que el anillo brillante o anillo de luz del sol sigue siendo visible incluso cuando la Luna está directamente entre la Tierra y el sol.La órbita de la Luna no es un círculo perfecto, lo que significa la distancia exacta de la Tierra cambia. Durante un eclipse anular, la Luna está más lejos de la Tierra, por lo que su tamaño aparente es menor que el disco visible del sol.

Ahora, pasado el tiempo, nuestra innata curiosidad nos ha llevado a descubrir que vivimos en un planeta que pertenece a una estrella de una galaxia que forma parte de un grupo de treinta galaxias (el “Grupo Local”) y que a su vez, están inmersas en un Universo que cuenta con decenas de miles de millones de Galaxias como la nuestra.

![[si+el+universo+se+expande,+las+galaxias+chocan+1.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_zj5ibbOrnaI/Sq002tBB3qI/AAAAAAAAFBU/t_yhEbCEVbk/s1600/si%2Bel%2Buniverso%2Bse%2Bexpande,%2Blas%2Bgalaxias%2Bchocan%2B1.jpg)

Hemos podido saber que ese Universo está en expansión y que las Galaxias se alejan las unas de las otras. Se ha podido deducir que el Universo surgió de una explosión a la que llamamos el Big Bang hace ahora 13.700 millones de años. A partir de una singularidad, “un punto de energía y densidad infinitas”, surgió el Universo que, desde entonces, junto con el espacio y el tiempo continua expandiéndose.

Aunque las galaxias se alejen las unas de las otras, esto no ocurre a nivel Local. Nuestro Grupo Local de Galaxias, por ejmplo, no es que no se expande y se separen las galaxias, sino que, al contrario, algunas tienden a fundirse con otras, tal es el caso de las Nubes de Magallanes que terminarán por Unirse a la Vía Láctea y, ésta, a su vez, con el tiempo lo hará con Andrómeda que ya viene de camino.

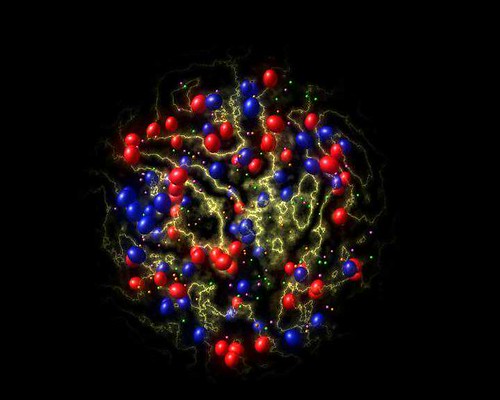

Surgieron los primeros quarks libres que se juntaron para formar protones y neutrones que, a su vez, se unieron y formaron núcleos que, al tener energía positiva, atrajeron a los electrones, de energía negativa, formándose asi lo átomos estables.

Los átomos se juntaron para formar células y éstas, a su vez, juntas formaron materia. Al principio era todo simetría y existía una sola fuerza que lo regía todo, el Universo era totalmente opaco, la temperatura reinante muy alta y todo estaba invadido por una especie de plasma.

Pero la expansión del joven Universo continuó imparable, la temperatura fue descendiendo y la simetría se rompió lo que dio lugar a que dónde sólo había una sola fuerza aparecieran cuatro que ayer mismo quedaron explicadas aquí. Las fuerzas nucleares, fuerte y débil, el electromagnetismo y la Gravedad surgieron de aquella simetría rota y como hemos dicho antes, surgieron los primeros quarks para, con los electrones, fabricar la materia que, que está hecha de Quarks y Leptones. Más tarde, la luz apareció al quedar libres los fotones, y, donde antes todo era opacidad, surgió la transparencia. Pasaron unos doscientos mil años antes de que nacieran las primeras estrellas y se formaran las Galaxias.

Mediante el uso de un complejo aparato (en el recuadro), los investigadores han medido una reacción química fundamental para la formación de las primeras estrellas, como se observa en esta imagen simulada.

Las estrellas evolucionaron y en sus hornos nucleares se fabricaron elementos más complejos que el primario hidrógeno; con la fusión nuclear en las estrellas se fabricó helio, Litio, magnesio, neón, carbono, oxigeno, etc. etc.

Estas primeras estrellas brillaron durante algunos miles de millones de años y, finalmente, acabado su combustible nuclear, finalizaron su ciclo vital explotando como supernovas lanzando al espacio exterior sus capas más superficiales y cargadas de materiales complejos que, se dispersó por el inmenso cosmos para hacer posible el nacimiento de nuevas estrellas y planetas y… a nosotros que, sin esas primeras estrellas que fabricaron los materiales complejos de los que estamos hecho, no estaríamos aquí.

Explosiones Supernovas que forman grandes Nebulosas de la que surgen nuevas estrellas y mundos y, ahí, comienzan a formarse los materiales para vida. No estamos aquí porque surgimos de manera expontánea, sino que, las estrellas, necesitaran diez mil millones de años para poder fusionar materiales sencillos en otros más compkejos que ahora, evolucionados, están en los seres vivos que, en ocasiones, hasta pueden crear pensamientos.

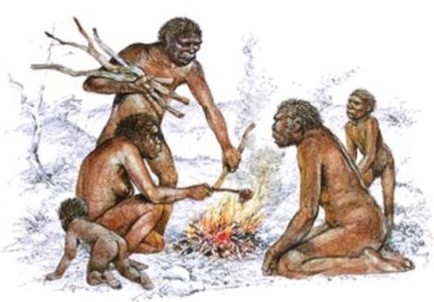

Ese inmenso tiempo que hemos tenido desde que asombrados, mirábamos brillar las estrellas sobre nuestras cabezas sin saber lo que eran, o bien, asustados, nos encogíamos ante los rayos amenazadores de una tormenta o huíamos despavoridos ante el rugido aterrador de la Tierra con sus temblores de terremotos pavorosos o explosiones inmensas de enormes montañas que vomitaban fuego.

Desde entonces, hemos aprendido a observar con atención, hemos desechado la superstición, la mitología y la brujería para atender a la lógica y a la realidad de los hechos. Aprendimos de nuestros propios errores y de la naturaleza.

Como ya se dijo antes, ahora sabemos de donde vinimos, qué debemos hacer para continuar aquí sin estropearlo todo, y, seguramente, con poco margen de error, podríamos decir también hacia donde nos dirigimos.

Una de las propiedades del “tiempo” es que, en su transcurrir pasan cosas. Estas cosas que pasan, estos sucesos, los reunimos y los guardamos, le llamamos historia y nos sirven para recordar y aprender. De lo bueno que pasó para repetirlo y mejorarlo, de lo malo para procurar que no vuelva a ocurrir.

Eso, lo que ocurrió, es lo que llamamos pasado. Lo que ocurre ahora mismo, en este preciso instante, es lo que llamamos el presente y, lo que no ha ocurrido aún es lo que llamamos el futuro.

En realidad, como el tiempo nunca se para, el presente no existe, es algo tan efímero que ocurre y al instante es pasado, y entramos en el futuro que, a su vez, pasa vertiginoso por el instante “presente” que se convierte en “pasado” y rápidamente estamos en el “futuro”, otra vez.Así que, en realidad ¿Dónde estamos?

El concepto de tiempo está enclavado en las profundidades y conceptos más avanzados de la física y la astronomía. Sin embargo, su verdadera naturaleza permanece en el misterio. Todo acontece con el transcurso del tiempo que es implacable y fluye continuamente y todo lo que existió, lo que existe y, lo que existirá, está sometido a los efectos del tiempo que, desgraciadamente, si podemos ver. La destrucción provocada por el paso del tiempo es muy real y, tanto en las cosas como en nosotros mismos, el resultado es el mismo; ¡la aniquilación y la muerte!

(En este punto, no puedo dejar de anotar la aclaración de que en las Galaxias espirales, se produce entropía negativa que contrarresta el Caos de la irreversible destrucción que, más bien, es una transformación).

Hace mil quinientos años que, San Agustín, filosofo y sabio Obispo de Hipona, preguntó: ¿qué es el tiempo? Y se respondió a si mismo: “Si alguien me lo pregunta, sé lo que es. Peso si deseo explicarlo, no puedo hacerlo”.

¡El tiempo! Se nos va de la mano

Su transcurrir, desde “tiempos remotos”, ha sido una abstracción que ha cautivado e intrigado a las mentes humanas que han intentado entenderlo en todas las vertientes y en todos los sentidos. Del tiempo, las mentes más preclaras, han intentado definir, en esencia, lo que es. La verdad es que, unos con más fortunas que otros, con más interés o con mejor lógica científica dejaron sus definiciones que, de todas formas, nunca llegaron a llenar ese vacío de una explicación convincente, sencilla, que todo el mundo comprenda y que esté basada en principios naturales que nos digan su origen, su transcurrir y, si es que lo hay, su final. Porque ¿Es el tiempo infinito?

Infinito, según las leyes de la física, no puede haber nada. Todo ha tenido un principio y tendrá un final, valdrá tal aseveración también para el tiempo, o, por el contrario éste seguirá cuando todo acabe. ¡Es tan extraño el Tiempo!

Ni siquiera el Universo, es infinito y, conforme determine la Densidad crítica de la materia que contiene, un día, dejará también de existir.

Luego si el tiempo nació con el Big Bang, es probable que finalice con el Big Crunch, o, en su caso, cuando el Universo quede congelado, yermo y frío, sin vida. Es una posibilidad.

Hemos tenido que “inventar el tiempo” para controlar y reglar nuestros movimientos Sociales, anuestras vidas.

Como antes explicaba, el pasar del tiempo es muy subjetivo dependiendo de la situación de quien lo percibe. Un minuto puede parecer eterno o un suspiro, dependiendo del estado de dolor o de felicidad de quien lo mide. También será relativo, no pasa a la misma velocidad para todos, depende de la velocidad a que esté viajando y de qué observador lo esté midiendo, como quedó demostrado con la Teoría Especial de la Relatividad de Einstein.

Desde tiempos inmemoriales hemos querido medir el tiempo, el día y la noche, las estaciones, el sol, relojes de arena, etc. etc., hasta llegar a sofisticados aparatos electrónicos o atómicos que miden el tiempo cotidiano de los Humanos con una exactitud de solo un retrazo de una millonésima de un segundo cada 100 años.

Hemos inventado éstas medidas de tiempo para controlar nuestras actividades cotidianas y nuestras vidas.

La medida de tiempo elegida es el segundo que, en las unidades del SI tiene el símbolo s y su duración es igual a la duración de: hertzios= 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

reloj, tiempo, física

Reloj de Cesio

Reloj atómico cuyo funcionamiento se basa en la diferencia de energía entre dos estados del núcleo de cesio-133 cuando se sitúa en un campo magnético. En un tipo, los átomos de cesio-133 son irradiados con radiación de radiofrecuencia, cuya frecuencia es elegida para corresponder a la diferencia de energía entre dos estados. Algunos núcleos de cesio absorben esta radiación y son excitados al nivel superior. Estos átomos son desviados por otro campo magnético, que hace que choquen contra un detector. Una señal de ese detector es llevada al oscilador de radio frecuencia para evitar que se desplace de la frecuencia de resonancia de la que indicamos antes del orden de 9 192 631 770 hertzios. De este modo, el instrumento está fijado a esta frecuencia con una precisión mejor que una parte en 1013 (algo mayor que Tera –T-). Así, el reloj de cesio es utilizado en la definición del segundo en el SI.

¿Hasta que punto se extiende la mente?

Como podemos ver, la imaginación humana no tiene límites, y, si nos dan el “tiempo” suficiente, quien sabe hasta donde podremos llegar.

Como estamos comentando sobre cuestiones que están conectadas con lo que llamamos tiempo, es difícil que, al estar el tiempo siempre presente, ocurra algo que no tenga nada que ver con él, de alguna manera, el tiempo está presente. Sin embargo, puede existir algún fenómeno que, de alguna manera, esquive al tiempo.

Velocidad de escape para fotones Rsv2 = 2 GMC2

Los núcleos para formar átomos están rodeados por varios niveles de electrones y todos sabemos que un átomo es la parte más pequeña de un elemento que puede existir, es la fracción mínima de ese elemento. Consta de un denso núcleo de protones y neutrones (los nucleones) rodeados de electrones moviéndose a velocidades cercanas a las de la luz. Es lo que se conoce como estructura electrónica del núcleo y que tiene que ver con los niveles de energía que los electrones ocupan.

Una vez dejada la reseña básica de lo que es el átomo y donde están situados los electrones por capas o niveles alrededor de su núcleo, veamos el fenómeno principal de este comentario referido a “esquivar el tiempo”.

Si un fotón viajero va por el espacio vacío a 299.792’458 km/s., velocidad de c, golpea a un electrón situado alrededor de un núcleo, lo que ocurre, trae de cabeza a los científicos que no saben explicar de manera convincente la realidad de los hechos. El electrón golpeado, absorbe el fotón, y, de manera inmediata, desaparece del nivel que ocupa y, sin recorrer la distancia que los separa, simultáneamente, aparece en el nivel superior.

¿Por donde hizo el viaje? ¿En que lugar se escondió mientras desapareció? ¿Cómo pudo aparecer simultáneamente en otro lugar, sin recorrer la distancia existente entre el nivel de partida y el de llegada? y, ¿cómo esquivó el tiempo para que todo ocurriera simultáneamente?

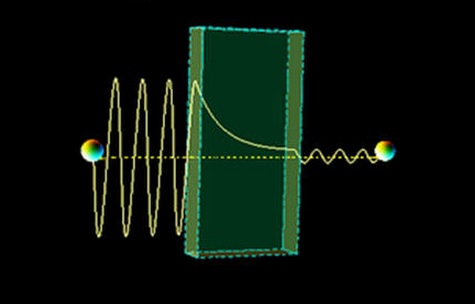

Estas son preguntas que aún no podemos contestar, aunque sí es verdad que nos gusta especular con viajar en el tiempo y, lo del electrón, conocido como “efecto túnel” o salto cuántico; es una idea.

l efecto túnel se usa para ilustrar la diferencia entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Una partícula cuántica puede atravesar una barrera de potencial imposible de atravesar para una partícula clásica. Un fenómeno parajódico, en apariencia, cuando queremos localizar la partícula dentro de la barrera, o cuando queremos determinar la energía de la partícula mientras está dentro de la barrera. El principio de indeterminación de Heisenberg garantiza que la paradoja no existe. Al observar la partícula en la región donde se encuentra la barrera se obtendrá un valor de la energía superior a la de la barrera de potencial.

¿Quien nos puede asegurar que, nosotros mismos, no estamos llamamdos también, algún día, a poder dar ese salto cuántico que ahora tánto nos maravilla y para el que no encontramos explicación? El futuro que nos espera es tan misterioso que, teniendo en cuenta ese libre albedrio que “parece” tenemos los humanos, hace que, ni conociendo las condiciones iniciales, podemos decir que será del mañana.

Necesitamos tiempo para cambiar las cosas. Principalmente y en primer lugar, la educación de los niños a los que debemos dar otras perspectivas distintas a las actuales (ya se ve el resultado de cómo marcha nuestra Sociedad). Después, y, sobre todo, la cultura científica de los pueblos.Y, desde luego la Astronomía y la Astrofísica nos llevarán un día al verdadero conocimiento del Universo que nos acoge y al cual pertenecemos.

Si preguntamos ¿Qué es el tiempo?, tendríamos que ser precisos y especificar si estamos preguntando por esa dimensión temporal que no deja de fluir desde el Big Bang y que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, o nos referimos al tiempo atómico, ese adoptado por el SI, cuya unidad es el segundo y se basa en las frecuencias atómicas, definida a partir de una línea espectral particular de átomo de cesio 133, o nos referimos a lo que se conoce como tiempo civil, tiempo coordinado, tiempo de crecimiento, tiempo de cruce, tiempo de integración, tiempo de relajación, tiempo dinámico o dinámico de Baricéntrico, dinámico terrestre, tiempo terrestre, tiempo de Efemérides, de huso horario, tiempo estándar, tiempo local, tiempo luz, tiempo medio, etc. etc. Cada una de estas versiones del tiempo, tiene una respuesta diferente, ya que, no es lo mismo el tiempo propio que el tiempo sidereo o el tiempo solar, o solar aparente, o solar medio, o tiempo terrestre, o tiempo Universal. Como se puede ver, la respuesta dependerá de cómo hagamos la pregunta.

Alegoría del Tiempo de Tiziano

Es importante saber aprovechar el poco tiempo que se nos concede, administrarlo bien, no regalar tan preciado tesoro. Muchos lo dejan pasar sin hacer aquello que realmente deben y, cuando quieren rectificar, es tarde, su tiempo pasó y, dejaron tántas cosas sin haccer, tántas palabras sin decir, tántos gestos…

En realidad, para todos nosotros el único tiempo que rige es el que tenemos desde que nacemos hasta que morimos, los otros tiempos son inventos del hombre para facilitar sus tareas de medida, de convivencia o de otras cuestiones tecnicas o astronómicas pero, sin embargo, el tiempo es solo uno; ese que comenzó en el Big Bang y que, seguramente, finalizará con el Universo mismo cuando éste deje de ser dinámico y su energía quede paralizada, no apta para desarrollar trabajo.

Lo cierto es que, para las estrellas supermasivas, cuando llegan al final de su ciclo y deja de brillar por agotamiento de su combustible nuclear, en ese preciso instante, el tiempo se agota para ella. Cuando una estrella pierde el equilibrio existente entre la energía termonuclear (que tiende a expandir la estrella), y, la fuerza de gravedad (que tiende a comprimirla), al quedar sin oposición esta última, la estrella supermasiva se contrae aplastada bajo su propia masa. Queda comprimida hasta tal nivel que, llega un momento que desaparece para convertirse en un Agujero Negro, una singularidad, donde dejan de existir el “tiempo” y el espacio. A su alrededor nace un horizonte de sucesos que, si se traspasa, se es engullido por la enorme gravedad del Agujero Negro.

El tiempo, de ésta manera, deja de existir en estas regiones del Universo que conocemos como singularidad. El mismo Big Bang surgió de una singularidad de energía y densidad infinitas que, al explotar, se expandió y creó el tiempo, el espacio y la materia.

Como contraposición a estas enormes densidades de las enanas blancas, estrellas de neutrones y Agujeros Negros, existen regiones del espacio que contienen menos galaxias que el promedio o incluso ninguna galaxia; a estas regiones las conocemos como vacío cósmico. Han sido detectados vacíos con menos de una décima de la densidad promedio del Universo en escalas de hasta 200 millones de años luz en exploraciones a gran escala. Estas regiones son a menudo esféricas. El primer gran vacío en ser detectado fue el de Boöten en 1.981; tiene un radio de unos 180 millones de años luz y su centro se encuentra aproximadamente 500 millones de años luz de la Vía Láctea. La existencia de grandes vacios no es sorprendente, dada la existencia de cúmulos de galaxias y supercúmulos a escalas muy grandes.

Mientras que en estas regiones la materia es muy escasa, en una sola estrella de neutrones, si pudiéramos retirar 1 cm3 de su masa, obtendríamos una cantidad de materia increíble. Su densidad es de 1017 kg/m3, los electrones y los protones estan tan juntos que se combinan y forman neutrones que se degeneran haciendo estable la estrella de ese nombre que, después del agujero negro, es el objeto estelar más denso del Universo.

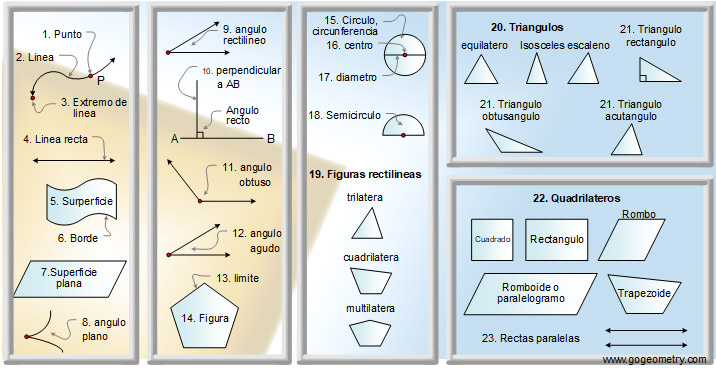

Es interesante ver cómo a través de las matemáticas y la geometría, han sabido los humanos encontrar la forma de medir el mundo y encontrar las formas del Universo. Pasando por Arquímedes, Pitágoras, Newton o Gauss (entre otros), siempre hemos tratado de buscar las respuestas de las cosas por medio de las matemáticas.

Magia es cualquier tecnología suficientemente avanzada

Arthur C. Clarke

Pero también es magía el hecho de que, en cualquier tiempo y lugar, de manera inesperada, aparezca una persona dotada de condiciones especiales que le permiten ver, estructuras complejas matemáticas que hacen posible que la Humanidad avance considerablemente a través de esos nuevos conceptos que nos permiten entrar en espacios antes cerrados, ampliando el horizonte de nuestro saber.

En matemática pura, la hipótesis de Riemann, formulada por primera vez por Bernhard Riemann en 1859, es una conjetura sobre la distribución de los ceros de la función zeta de Riemann ζ(s).

La hipótesis de Riemann, por su relación con la distribución de números primos en el conjunto de los naturales, es uno de los problemas abiertos más importantes en la matemática contemporánea.

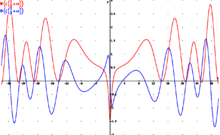

Parte real (rojo) y parte imaginaria (azul) de la línea crítica Re(s) = 1/2 de la función zeta de Riemann. Pueden verse los primeros ceros no triviales en Im(s) = ±14,135, ±21,022 y ±25,011.

Un gráfico polar de zeta, esto es, Re(zeta) vs. Im(zeta), a lo largo de la línea crítica s=it+1/2, con t con valores desde 0 a 34.

Riemann mencionó la conjetura en 1859, que sería llamada la hipótesis de Riemann, en su tesis de doctorado Sobre los números primos menores que una magnitiud dada, al desarrollar una fórmula explícits, para calcular la cantidad de primos menores que x. Puesto que no era esencial para el propósito central de su artículo, no intentó dar una demostración de la misma. Riemann sabía que los ceros no triviales de la función zeta están distribuidos en torno a la recta s = 1/2 + i t, y sabía también que todos los ceros no triviales debían estar en el rango 0 ≤ Re(s) ≤ 1.

Pero para que el lector entienda algo mejor todo esto…

Recordemos aquí uno de esos extraños casos que surgió el día 10 de Junio de 1.854 con el nacimiento de una nueva geometría: La teoría de dimensiones más altas que fue introducida cuando Georg Bernhard Riemann dio su célebre conferencia en la facultad de la Universidad de Gotinga en Alemania. Aquello fue como abrir de golpe, todas las ventanas cerradas durante 2.000 años, de una lóbrega habitación que, de pronto, se vé inundada por la luz cegadora de un Sol radiante. Riemann regaló al mundo las sorprendentes propiedades del espacio multidimensional.

Su ensayo de profunda importancia y elegancia excepcional, “sobre las hipótesis que subyacen en los fundamentos de la geometría” derribó pilares de la geometría clásica griega, que habían resistido con éxito todos los asaltos de los escépticos durante dos milenios. La vieja geometría de Euclides, en la cual todas las figuras geométricas son de dos o tres dimensiones, se venía abajo, mientras una nueva geometría riemanniana surgía de sus ruinas. La revolución riemanniana iba a tener grandes consecuencias para el futuro de las artes y las ciencias. En menos de tres decenios, la “misteriosa cuarta dimensión” influiría en la evolución del arte, la filosofía y la Literatura en toda Europa. Antes de que hubieran pasado seis decenios a partir de la conferencia de Riemann, Einstein utilizaría la geometría riemanniana tetradimensional para explicar la creación del Universo y su evolución mediante su asombrosa teoría de la relatividad general Ciento treinta años después de su conferencia, los físicos utilizarían la geometría decadimensional para intentar unir todas las leyes del Universo. El núcleo de la obra de Riemann era la comprensión de las leyes físicas mediante su simplificación al contemplarlas en espacios de más dimensiones.

Contradictoriamente, Riemann era la persona menos indicada para anunciar tan profunda y completa evolución en el pensamiento matemático y físico. Era huraño, solitario y sufría crisis nerviosas. De salud muy precaria que arruinó su vida en la miseria abjecta y la tuberculosis. de niño siempre estaba aislado de los otros compañeros e inmerso en sus propios pensamientos.

Riemann nació en 1.826 en Hannover, Alemania, segundo de los seis hijos de un pobre pastor luterano que trabajó y se esforzó como humilde pastor para alimentar a su numerosa familia que, mal alimentada, tendrían una delicada salud que les llevaría a una temprana muerte. La madre de Riemann también murió antes de que sus hijos hubieran crecido.

A edad muy temprana, Riemann mostraba ya los rasgos que le hicieron famoso: increíble capacidad de cálculo que era el contrapunto a su gran timidez y temor a expresarse en público. Terriblemente apocado era objeto de bromas de otros niños, lo que le hizo recogerse aún más en un mundo matemático intensamente privado que le salvaba del mundo hostil exterior.

Ciudad natal de Riemann

Para complacer a su padre, Riemann se propuso hacerse estudiante de teología, obtener un puesto remunerado como pastor y ayudar a su familia. En la escuela secundaria estudió la Biblia con intensidad, pero sus pensamientos volvían siempre a las matemáticas. Aprendía tan rápidamente que siempre estaba por delante de los conocimientos de sus instructores, que encontraron imposible mantenerse a su altura. Finalmente, el director de la escuela dio a Riemann un pesado libro para mantenerle ocupado. El libro era la Teoría de números de Adrien-Marie Legendre, una voluminosa obra maestra de 859 páginas, el tratado más avanzado del mundo sobre el difícil tema de la teoría de números. Riemann devoró el libro en seis días.

Cuando el director le preguntó: “¿Hasta dónde has leído ?”, el joven Riemann respondió: “Este es un libro maravilloso. Ya me lo sé todo”.

Sin creerse realmente la afirmación de su pupilo, el director le planteó varios meses después cuestiones complejas sobre el contenido del libro, que Riemann respondió correctamente.

Universidad de Gotinga en la que estudió Riemann

Con mil sacrificios, el padre de Riemann consiguió reunir los fondos necesarios para que, a los 19 años pudiera acudir a la Universidad de Gotinga, donde encontró a Carl Friedrich Gauss, el aclamado por todos “Príncipe de las Matemáticas”, uno de los mayores matemáticos de todos los tiempos.Incluso hoy, si hacemos una selección por expertos para distinguir a los matemáticos más grandes de la Historia, aparecerá indudablemente Euclides, Arquímedes, Newton y Gauss.

Los estudios de Riemann no fueron un camino de rosas precisamente. Alemania sacudida por disturbios, manifestaciones y levantamientos, fue reclutado en el cuerpo de estudiantes para proteger al rey en el palacio real de Berlín y sus estudios quedaron interrumpidos.

En aquel ambiente el problema que captó el interés de Riemann, fue el colapso que, según el pensaba, suponía la geometría euclidiana, que mantiene que el espacio es tridimensional y “plano” (en el espacio plano, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta; lo que descarta la posibilidad de que el espacio pueda estar curvado, como en una esfera).

Para Riemann, la geometría de Euclides era particularmente estéril cuando se la comparaba con la rica diversidad del mundo. En ninguna parte vería Riemann las figuras geométricas planas idealizadas por Euclides. Las montañas, las olas del mar, las nubes y los torbellinos no son círculos, triángulos o cuadrados perfectos, sino objetos curvos que se doblan y retuercen en una diversidad infinita. Riemann, ante aquella realidad se rebeló contra la aparente precisión matemática de la geometría griega, cuyos fundamentos., descubrió el, estaban basados en definitiva sobre las arenas movedizas del sentido común y la intuición, no sobre el terreno firme de la lógica y la realidad del mundo.

Riemann realizó sus matemáticas más acorde con el mundo real, con el espacio y su comportamiento, y, las hiperboles y espacios curvos representativos del Universo aparecián fjluidos y bellos en sus teorías y conceptos del mundo real. De hecho, Einstein se pasó diez años tratanto de encontrar el camino para exponer su Teoría de la Relatividad Genenral y, hasta que no se toó con el Tensor métriuco de Riemann, no pudo plasmar su famosa ecuación de campo de la relatividad genmeral que nos dice como es el Cosmos.

Aunque os pueda parecer que algunos de los temas aquí tratamos se apartan del motivo de la página, os puedo asegurar que todo, absolutamente todo de lo que aquí se habla, está directamente relacionado con el Universo que, al fin y al cabo, es lo que tratamos de llevar a todos.

emilio silvera

Ago

6

Surgieron pensamientos… ¡Que nunca dejaran de asombrarnos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (1)

Comments (1)

Ludwig Boltzmann será el protagonista de hoy

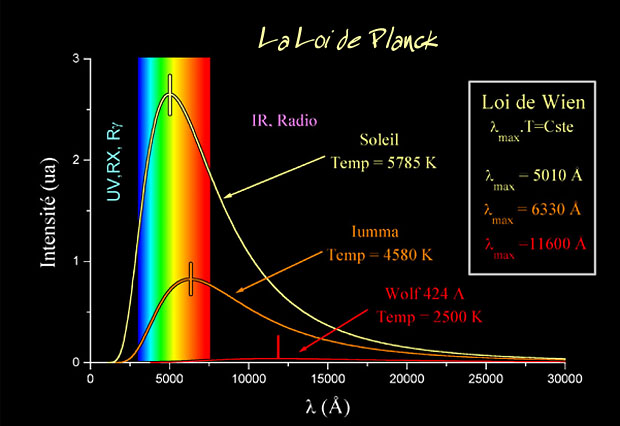

Hay ecuaciones que son aparentemente insignificantes por su reducido número de exponentes que, sin embargo, ¡dicen tántas cosas…! En la mente de todos están las sencillas ecuaciones de Einstein y de Planck sobre la energía-masa y la radiación de cuerpo negro. Esa es la belleza de la que hablan los físicos cuando se refieren a “ecuaciones bellas”.

Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell…, “y se hizo la luz”

La identidad de Euler: Algunos dijeron de su ecuación: “la expresión matemática más profunda jamás escrita”, “misteriosa y sublime”, “llena de belleza cósmica”, “una explosión cerebral”.

Newton y su segunda ley que, aunque no funcione cuando nos acercamos a velocidades relativistas, rompió la marcha hacia la Gravedad.

Pitágoras y “su” teorema, también debe estar presente como lo está su teorema en las construcciones de todo el mundo y… mucho más.

Schrödinger y su función de onda que tampoco se queda atrás (aunque como la ecuación de Newton, si hablamos de velocidades relativistas…)

Bueno, E = mc2, nos lleva a profundidades de la materia antes jamás vistas y nos permite sacar conclusiones como que, en un gramo de materia está encerrada toda la energía consumida por la Humanidad durante un minuto. ¡Masa y Energía son la misma cosa!

Einstein, con esa ecuación de arriba de la relatividad general, vino a cambiar el mundo y, a partir de entonces, nació la verdadera cosmología. ¡Nos habla de tántas cosas!

¿Qué decir de la maravillosa fórmula de la entropía de Boltzman?

S = k log W

Creo que hoy, hablaremos de ella. Boltzman con su trabajo e ingenio, le dio a la Humanidad la herramienta para que pudiera seguir avanzando en el difícil laberinto de la Cienca, fue, sin duda, uno de los físicos más ilustres del siglo XIX.

El trabajo científico desarrollado por Boltzmann en su época crítica de transición que puso el colofón a la física “clásica” –cuya culminación podríamos situar en Maxwell– y antecedió (en pocos años) a la “nueva” física, que podemos decir que comenzó con Max Planck y Einstein. Aunque ciertamente no de la importancia de los dos últimos, la labor científica de Boltzmann tiene una gran relevancia, tanto por sus aportaciones directas (creador junto con “su amigo” Maxwell y Gibbs de la mecánica estadística, aunque sea el formulismo de éste último el que finalmente haya prevalecido; esclarecedor del significado de la entropía, etc.) como por la considerable influencia que tuvo en ilustres físicos posteriores a los que sus trabajos dieron la inspiración, como es el caso de los dos mencionados, Planck y Einstein.

Boltzmann fue un defensor a ultranza del atomismo, polemizando sobre todo con Mach y Ostwald, antiatomistas partidarios de la energética y claros exponentes de la corriente idealista de la física alemana. Tuvo que abandonar su ambiciosa idea de explicar exactamente la irreversibilidad en términos estrictamente mecánicos; pero esta “derrota”, no ocultaré que dolorosa desde el punto de vista personal, le fue finalmente muy productiva, pues de alguna manera fue lo que le llevó al concepto probabilista de la entropía. Estas primeras ideas de Boltzmann fueron reivindicadas y extendidas, en el contexto de la teoría de los sistemas dinámicos inestables, sobre todo por la escuela de Prigogine, a partir de la década de 1970.

La personalidad de Boltzmann era bastante compleja. Su estado de ánimo podía pasar de un desbordante optimismo al más negro pesimismo en cuestión de unas pocas horas. Era muy inquieto; él decía – medio en serio, medio en broma – que eso se debía a haber nacido en las bulliciosas horas finales de los alegres bailes del Martes de Carnaval, previas a los “duelos y quebrantos” (entonces) del Miércoles de Ceniza.

Ludwig Boltzmann and co-workers in Graz, 1887. (standing, from the left) Nernst, Streintz, Arrhenius, Hiecke, (sitting, from the left) Aulinger, Ettingshausen, Boltzmann, Klemenčič, Hausmanninger

Su lamentable final, su suicidio en Duino (Trieste) el 5 de septiembre de 1906, muy probablemente no fue ajeno a esa retorcida personalidad, aunque su precaria salud física fue seguramente determinante a la hora de dar el trágico paso hacia el lado oscuro.

Uno de los problemas conceptuales más importantes de la física es cómo hacer compatible la evolución irreversible de los sistemas macroscópicos (el segundo principio de la termodinámica) con la mecánica reversible (las ecuaciones de Hamilton o la ecuación de Schrödinger) de las partículas (átomos o moléculas) que las constituyen. Desde que Boltzmann dedujo su ecuación en 1872, este problema ha dado lugar a muy amplios debates, y el origen de la irreversibilidad es, aún hoy en día, controvertido.

En una de sus primeras publicaciones, Boltzmann obtuvo en 1866 una expresión de la entropía, que había sido definida un año antes por Clausius, basado en conceptos mecánicos. Las limitaciones de este trabajo eran que su aplicación se restringía al estudio de los gases y que el sistema era periódico en el tiempo. Además, Boltzmann no pudo deducir de su definición de entropía la irreversibilidad del segundo principio de la termodinámica de Clausius. En 1868, basándose en las ideas probabilísticas de Maxwell, obtuvo la distribución de equilibrio de un gas de partículas puntuales bajo la acción de una fuerza que deriva de un potencial (distribución de Maxwell-Boltzmann).

En el Universo, considerado como sistema cerrado, la entropía crece y…

En 1.872 publicó la denominada ecuación de Boltzmann para cuya deducción se basó, aparentemente, en ideas mecánicas. Esta ecuación contiene, sin embargo, una hipótesis no mecánica (estadística) o hipótesis del caos molecular, que Boltzmann no apreció como tal, y cuya mayor consecuencia es que, cualquiera que sea la distribución inicial de velocidad de un gas homogéneo diluido fuera del equilibrio, ésta evoluciona irreversiblemente hacia la distribución de velocidad de Maxwell. A raíz de las críticas de Loschmidt (paradoja de la reversibilidad) y Zermelo (paradoja de la recurrencia), Boltzmann acabó reconociendo el carácter estadístico de su hipótesis, y en 1877 propuso una relación entre la entropía S de un sistema de energía constante y el número de estados dinámicos W accesibles al sistema en su espacio de fases; esto es, la conocida ecuación S = kB ln W, donde kB es la constante de Boltzmann. En esta nota, se hace una breve descripción de la ecuación de Boltzmann y de la hipótesis del caos molecular.

El comportamiento de los gases siempre dio a los físicos en qué pensar

La ecuación de Boltzmann describe la evolución temporal de un gas diluido de N partículas puntuales de masa m contenidas en un volumen V que interaccionan a través de un potencial de par central repulsivo V(r) de corto alcance a. Como simplificación adicional, considérese que sobre las partículas no actúan campos externos. Si f1(r,v,t) indica la densidad de partículas que en el tiempo t tienen un vector de posición r y velocidad v, que está normalizada en forma:

∫dr ∫dvƒ1(r,v,t) = N

Su evolución temporal es la suma de dos contribuciones. En ausencia de interacción, las partículas que en el tiempo t tienen vector de posición r y velocidad v se encuentran, después de un intervalo de tiempo Δt, en r + v Δt y tiene la misma velocidad. Como

f1(r + vΔt,v,t + Δt) = f1(r,v,t)

en el límite Δt → 0 (2) se escribe:

∂1 f1(r,v,t) = – v∂r f1(r,v,t)

Que es una ecuación invariante bajo el cambio t → – t y v → – v. La evolución es, por tanto, mecánica.

Se cumplieron más de cien años desde la muerte de Boltzmann y su trabajo sigue siendo recordado. No pienso que Boltzmann creyera en la existencia real de los átomos, pero sí en su utilidad e incluso en su necesidad para comprender las leyes macroscópicas y la evolución irreversible de los fenómenos macroscópicos desde una base más fundamental que el nivel fenomenológico. Pero había quien (con autoridad) no creía ni en la existencia ni en su utilidad. Este debate no era ajeno a las tendencias ideológicas, religiosas y usos sociales de aquella época porque, en general, la ciencia es parte de la cultura y depende del momento histórico que viven los científicos, al fin y al cabo, seres humanos como los demás, influenciables por su entorno en una gran medida.

Por el siglo XIX, e incluso antes, ya se hablaba de “átomos”* y una rudimentaria teoría cinética de los gases gozaba de aceptación y utilidad científica (recordemos los trabajos de Benoulli, Dalton, Laplace, Poisson, Cauchy, Clausius, Krönig… y Maxwell). Pero fue Boltzmann quien definitivamente profundizó en la cuestión, para el estudio del equilibrio y, sobre todo, intentando explicar mecánicamente (mecano-estadísticamente) la evolución termodinámica irreversible y la descripción de los procesos de transporte ligados a ella. Y, nuevamente (por su enorme importancia) no podemos dejar de mencionar la muy singular labor que hicieron Gibbs, Einstein, Planck, Fermi y otros. Sin la motivación ideológica de Boltzmann, Gibbs elaboró una bellísima, útil y hoy dominante formulación (cuerpo de doctrina) de la termodinámica y física estadística.

Lorentz

Fue Lorentz quien primero utilizó la ecuación de Boltzmann y lo hizo para describir la corriente eléctrica en sólidos dando un paso significativo por encima del pionero Drude. Lorentz introdujo un modelo opuesto al browniano donde partículas ligeras como viento (electrones) se mueven chocando entre sí y con árboles gordos (tales como iones en una red cristalina); un modelo del que se han hecho estudios de interés tanto físico como matemático. Enskog (inspirándose en Hilbert) y Chapman (inspirándose en Maxwell) enseñaron cómo integrar la ecuación de Boltzmann, abriendo vías a otras diversas aplicaciones (hidrodinámica, propagación del sonido, difusión másica, calor, fricción viscosa, termoelectricidad, etc.). Recordemos que Boltzmann encontró como solución de equilibrio de su ecuación una distribución de velocidades antes descubierta por Maxwell (hoy, como reseñé anteriormente, de Maxwell-Boltzmann), por lo que concluyó que así daba base microscópica mecánica (teorema H mecano-estadístico) al segundo principio de la termodinámica (estrictamente, evolución de un sistema aislado hacia su “desorden” máximo).

El físico austríaco Ludwig Boltzmann sentó las bases estadísticas de la entropía, su trabajo fue tan importante que el gran físico Max Planck sugirió que su versión de la fórmula de Boltzmann fuera grabada en la lápida de Boltzmann de Viena.

Está claro que ningún físico que se precie de serlo puede visitar Viena sin visitar el parque Zentralfriedhof para ver la tumba de Boltzmann. Yo sí me pasé por allí. Me senté junto a la tumba; el lugar estaba desierto, y cerrando los ojos traté de conectar con la conciencia del genio. La sensación, extraña y agradable, seguramente fue creada por mi imaginación, pero creo que charlé con él en el interior de mi mente – la fuerza más potente del universo– y aquellos sentimientos, aquel momento, compensaron el esfuerzo del viaje.

En la tumba, sobre una gran lápida de mármol de color blanco con los nombres Ludwig Boltzmann y de los familiares enterrados con él, sobre el busto de Boltzmann, se puede leer la inscripción, a modo de epitafio:

En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la física conocida como mecánica estadística. Esta sencilla ecuación es la mayor aportación de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación del logaritmo) es el siguiente:

- S es la entropía de un sistema.

- W es el número de microestados posibles de sus partículas elementales.

- k es una constante de proporcionalidad que hoy recibe el nombre de Constante de Boltzmann, de valor 1’3805 × 10-23 J/K (si el logaritmo se toma en la base natural).

En definitiva, la ecuación describe la estrecha relación entre la entropía (S) y las miles de formas de partículas que en un sistema se pueden arreglar (k log W). La última parte es difícil. K es la constante de Boltzmann y W es el número de elementos microscópicos de un sistema (por ejemplo, el impulso y la posición de los átomos individuales de gas) en un sistema macroscópico en un estado de equilibrio (por ejemplo, el gas de sellado en una botella). Parece que la naturaleza ama el caos cuando empuja a los sistemas hacia el desequilibrio y Boltzmann le llamó entropía a este fenómeno.

Cuando profundizamos un poco en lo que el cerebro humano ha sido capaz de generar, los pensamientpos que ha llegado a generar bien sea en forma de ecuaciones matemáticas o expresados con palabras, no podemos dejar de sorprendernos y maravillarnos al ver que, ¡todo el universo parece estar dentro de nuestras mentes! ¿Qué secretos se encierran allí? ¿Cómo nos lleva a estos pensamientos tan profundos?

Como todas las ecuaciones sencilla de gran trascendencia en la física (como la famosa E = mc2), hay un antes y un después de su formulación: sus consecuencias son de un calado tan profundo que cambiaron la forma de entender el mundo, y en particular, de hacer física a partir de ellas. De hecho, la sutileza de la ecuación es tal que hoy, cien años después de la muerte de su creador, se siguen investigando sus nada triviales consecuencias. Creo que lo mismo ocurrirá con α = 2πe2/ħc que, en tan reducido espacio y con tan pocos símbolos, encierra los misterios del electromagnetismo (el electrón), de la constante de Planck (la mecánica cuántica), y de la luz (la relatividad de Einstein), todo ello enterrado profundamente en las entrañas de un número: 137.

Bueno, a pesar de todo lo anterior, Schrödinger nos decía:

“La actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo”

¡Lo grande y lo pequeño! ¡Son tantos los secretos de la Naturaleza!

Siempre hemos tenido consciencia de que en física, había que buscar nuevos paradigmas, nuevos caminos que nos llevaran más lejos. Es bien conocida la anécdota de que a finales del siglo XIX un destacado físico de la época William Thomson (1824-1907) conocido como Lord Kelvin, se atrevió a decir que solo dos pequeñas “nubecillas” arrojaban sombras sobre el majestuoso panorama de conocimiento que había construido la física clásica desde Galileo y Newton hasta ese momento: el resultado del experimento de Michelson-Morley, el cual había fallado en detectar la existencia del supuesto éter luminífero; y la radiación del cuerpo negro, i.e la incapacidad de la teoría electromagnética clásica de predecir la distribución de la energía radiante emitida a diferentes frecuencias emitidas por un radiador idealizado llamado cuerpo negro. Lo que Lord Kelvin no puedo predecir es que al tratar de disipar esas dos “nubecillas”, la física se vería irremediablemente arrastrada a una nueva física: la física moderna fundada sobre dos revoluciones en ciernes: la revolución relativista y la revolución cuántica con dos científicos como protagonistas: Planck y Albert Einstein. Sin embargo, ha pasado un siglo y seguimos con esas dos únicas guías para continuar el camino y, resultan insuficientes para llegar a la meta que… ¡Está tan lejos!

emilio silvera

Ago

6

Una reacción nuclear “desafiante”

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Estábamos muy atrasados en el conocimiento de la materia y, en los colegios, nos decían que estaba en tres estados pero, lo cierto es que poco más se sabía de cómo está conformada y de la complejidad que subyace en sus partes más pequeñas. Solamente profundizar un poco en lo que el núcleo del átomo contiene… ¡Es más suficiente para que nos podamos asombrar!

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún y años-luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos pero que tampoco sabemos, en realidad, a que son debidos. Si, sabemos ponerles etiquetas como, por ejemplo, la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio y, con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transuránicos.

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más importante de ruptura, sobrepasando a la emisión de partículas alfa.

¡Parece que la materia está viva! ¿Qué será la materia?

El mapa celeste de Dunhuang, uno de los mapas estelares más antiguos de China

Los astrónomos chinos, bajo la protección y administración del gobierno, escrutaban el cielo permanentemente y se convirtieron en los observadores más precisos y persistentes de toda la antigüedad. De hecho, las únicas referencias a algunos fenómenos celestes acontecidos entre los siglos V y X de nuestra era que han llegado a nuestros días proceden de crónicas astronómicas chinas.

Una nueva clase de reacción de fisión nuclear observada en el CERN ha mostrado importantes puntos débiles en nuestro entendimiento actual del núcleo atómico. La fisión del mercurio-180 se suponía una reacción “simétrica” que daría lugar a dos fragmentos iguales, pero en lugar de ello ha producido dos núcleos con masas bastante diferentes, una reacción “asimétrica” que plantea un serio desafío a los teóricos.

La Ciencia no duerme. En todo el mundo (ahora también fuera de él -en el espacio), son muchos los Científicos que trabajan de manera tenaz para buscar nuevas formas de alcanzar lo ahora inalcanzable y, para ello, se emplean las más sofisticadas estructuras técnicas de avanzados sistemas tecnológicos que hacen posible llegar allí donde nunca nadie había llegado.

Nuevas teorías, nuevos caminos, nuevas investigaciones y, una buena dosis de imaginación que nos llevará hacia mundos imposibles, hacia descubrimientos impensables, hacia la posibilidad de descorrer el velo que esconde muchos de los secretos de la Naturaleza.

Cuanto más secretos podamos desvelar, más cerca estaremos de hacer frente a problemas hoy insolubles y que, el día de mañana, mirando hacia atrás con una sonrisa, podremos recordar como algo del pasado que, una vez superado, nos dio la posibilidad de alcanzar otros niveles más altos, la posibilidad de plantear nuevas preguntas y, la posibilidad de resolver nuevos problemas.

En el artículo que arriba hemos dejado, tenemos un ejemplo de lo poco que sabemos. Muchos creen saber lo que la Materia es, hablan de Gluones y Quarks, de protones y neutrones, de electrones y neutrinos de la Interacción fuerte, electromagnética, débil o de la Gravedad, y, con ello, se sienten muy satisfechos de poseer unos conocimientos profundos que estaban escondidos en las entrañas de la materia misma. Sin embargo, cada día que pasa, cada nueva investigación que realizamos, cada nivel que podemos subir en las energías que empleamos en la Investigación, podemos encontrarnos con asimetrías inesperadas que, de manera violenta nos saquen del error de creer que estamos en posesión de alguna verdad.

Existió en realidad el Big Bang… ¡A ciencia cierta, no lo sabemos!

En la Ciencia, lo que denominamos “verdad” es efímero, y, lo que hoy puede considerarse como verdad, mañana pasará a ser la mayor de las mentiras. Acordaos de que la Tierra no es el centro de nada, y, que, en verdad, está situada en los suburbios de una Galaxia corriente, alumbrada por un Sol corriente y, seguramente, ocupada por unos seres “corrientes” que (no pondría la mano en el fuego por lo contrario) proliferan por todo el Universo y a los que, más tarde o más temprano, debemos encontrar.

¡La Ciencia! Esa parcela del saber Humano que, al igual que la Lengua y la Escritura, nos diferencia de otros animales que no tuvieron tanta suerte en el reparto.

emilio silvera

Ago

5

¿Cómo se formaron las galaxias?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Preguntas que no sabemos contestar ~

Clasificado en Preguntas que no sabemos contestar ~

Comments (4)

Comments (4)

¡El Universo! ¿Sabía que nosotros ibamos a venir?

Parece conveniente hacer una pequeña reseña que nos explique que es un principio en virtud del cual la presencia de la vida humana está relacionada con las propiedades del Universo. Como antes hemos comentado en otros trabajos, existen varias versiones del principio antrópico. La menos controvertida es el principio antrópico débil, de acuerdo con el cual la vida humana ocupa un lugar especial en el Universo porque puede evolucionar solamente donde y cuando se den las condiciones ademadas para ello. Este efecto de selección debe tenerse en cuenta cuando se estudian las propiedades del Universo.

Una versión más especulativa, el principio antrópico fuerte, asegura que las leyes de la física deben tener propiedades que permitan evolucionar la vida. La implicación de que el Universo fue de alguna manera diseñado para hacer posible la vida humana hace que el principio antrópico fuerte sea muy controvertido, ya que, nos quiere adentrar en dominios divinos que, en realidad, es un ámbito incompatible con la certeza comprobada de los hechos a que se atiene la ciencia, en la que la fe, no parece tener cabida. Sin embargo, algunos han tratado de hacer ver lo imposible.

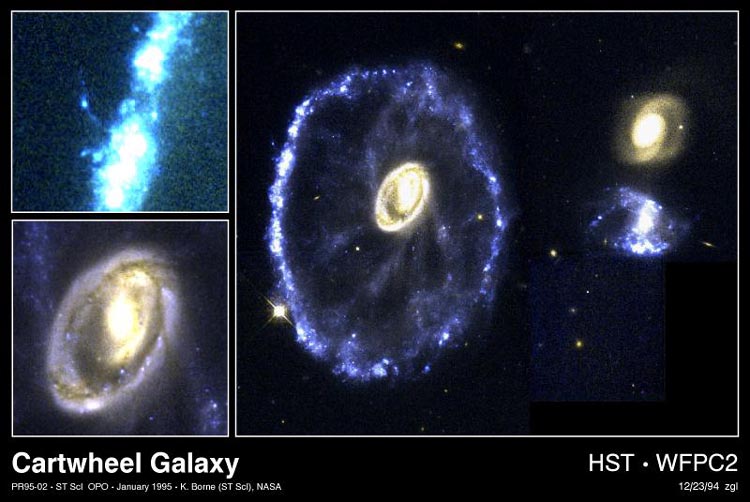

¿Cómo se pudieron formar las galaxias, a pesar de la expansión de Hubble? ¿Qué había allí para retener la materia impidiendo que ésta se dispersara? Hay preguntas que, a estas alturas, nadie sabe contestar y, para ocultar la inmensa ignorancia que llevamos con nosotros… inventamos cosas tales como… ¡la materia oscura! Que, puede que exista algo parecido a ella y que, sin embargo, sin tener idea de qué se pueda tratar, hablamos y hablamos cuando ni sabemos su origen, su composición, o, incluso si es cierto que pueda existir.

Todavía, a mitad de la segunda década del siglo XXI, los cosmólogos no saben dar una explicación convincente de cómo se pudieron formar las galaxias. Lo cierto es que las galaxias no han tenido tiempo para formar cúmulos. Es posible que no consigamos llegar al entendimiento de cómo se pudieron formar las galaxias porque lo estamos mirando desde una perspectiva, o, desde un punto de vista muy estrecho. Es posible que el problema resida en que deberíamos mirar las cosas desde una escala mayor para así, poder entender cómo pudieron suceder las cosas, cómo se formaron los grandes cúmulos de galaxias.

La génesis de las galaxias individuales se podría resolver por sí misma si pudiéramos entender bien la formación de los cúmulos. La idea nos conduce naturalmente a la cuestión de cómo se pueden haber formado concentraciones tan grandes de masa al comienzo de la vida del universo. Una de las ideas más sencillas sobre cómo puede haber sido el universo cuando los átomos se estaban formando es que, no importa lo que estuviese pasando, la temperatura era la misma en todas partes. Este se llama “Modelo Isotérmico”. Corresponde a la suposición de que la radiación en los comienzos del universo estaba diseminada iniformemente, estuviera o no agrupada la materia.

La formación de galaxias es una de las áreas de investigación más activas de la astrofísica, y en cierto sentido, esto también se aplica a la evolución de las galaxias. Sin embargo, hay algunas ideas que ya están ampliamente aceptadas. Actualmente, se piensa que la formación de galaxias procede directamente de las teorías de formación de estructuras, formadas como resultado de las débiles fluctuaciones cuánticas en el despertar del Big Bang. Las simulaciones de N-cuerpos también han podido conjeturar sobre los tipos de estructuras, las morfologías y la distribución de galaxias que observamos hoy en nuestro Universo actual y, examinando las galaxias distantes, en el Universo primigenio. Nuestra Galaxia, la Vía Láctea puede contener algo más de cien mil millones de estrellas, otras más pequelas sólo tienen mil millones y, algunas macrogalaxias pueden llegar a tener 600.000 mil millones de estrellas. Lo cierto es que hemos podido localizar galaxias situadas a más de 11.000 años-luz de la Tierra.

En ese (para nosotros) tan inconmensurable espacio de tiempo, las galaxias han tenido mucho tiempo para evolucionar y, gracias a nuestros modernos ingenios, las hemos podido localizar de todo tipo y en algunas de sus más extrañas configuraciones al fusionarse unas con otras por efecto de la Gravedad que, segú todos los indicios, es el destino que el Universo tiene adjudicado para Andrómeda y la Vía Láctea dentro de algunos miles de millones de años.

Si desarrollamos las consecuencias matemáticas del Modelo Isotérmico, podremos encontrar que los tipos de concentreaciones de masa se podrían haber formado en la infancia del universo y que, de esa manera, son muy fáciles de describir. Con la misma temperatura en todas partes, las fluctuaciones aleatorias ordinarias producirían concentraciones de masa de todos los tamaños, si quisieran encontrar una concentración del tamaño de un planeta, la habría. Lo mismo sucedería con concentraciones de masa del tamaño de estrellas y de galaxias, cúmulos, etc. En la jerga del astrofísico, las concentraciones de masa aparecerían a todas las escalas.

Así, de esa manera, la materia esparcida por todo el espacio y situada a lo largo y lo ancho de él, pudieron formar toda clase de objetos grabdes y pequeños configurando galaxias que, como pequeños universos, lo contenían todo y, eran como universos en miniatura con sus mundos y estrellas y sustancia primigenia dispuesta para interaccionar con la radiación, el electromagnetismo y la Gravedad que serían responsables de la formación de nuevas estrellas y nuevas galaxias.

Claro que, el modelo isotérmico sólo podemos encontrar una solución particularmente simple del problema de las galaxias, porque las concentraciones de masa más pequeñas crecen más rápido que las más grandes. Los primeros objetos que aumentarían serían cosas relativamente pequeñas llamadas protogalaxias, que contendrían quizá un millón de estrellas cada una. Estas protogalaxias se agruparían luego bajo influencias de la Gravedad para formar galaxias con todas las de la ley, que se reunirían a su vez para formar cúmulos y supercúmulos. el universo en este modelo se construiría “desde abajo”

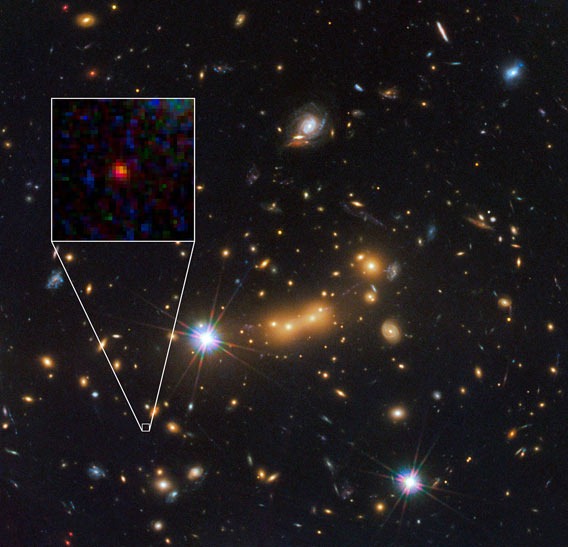

Este cúmulo de galaxias es uno de los objetos más masivos del Universo visible. En esta fotogrrafía de la cámara avanzada para sondeos del Telescopio Espacial Hubble, se ve como Abell 1.689 curva el espacio tal como predijo la teoría de la gravedad de Einstein (las galaxias que hay detrás del cúmulo desvían la luz y producen múltiples imágenes curvadas).

Claro que, en todo esto nos encontramos con un gran inconveniente: ¡No ha habido tiempo para que ese placentero agrupamiento bajo la influencia de la Gravedad haya podido tener lugar lugar desde el momento de la creación, es decir, desde lo que entendemos por Big Bang! Sin embargo y a pesar de ello, ahí las tenemos y podemos contemplarlas en toda su belleza y esplendor pero, ¿cómo pudieron llegar aquí? En realidad, nadie lo sabe.

Hay algunas colecciones de galaxias muy grandes y complejas en el cielo. Nos vemos forzados a concluir que el universo no puede haber tenido una temperatura constante durante el desparejamiento. Es decir, no quiero decir nada contra la existencia de las galaxias, simplemente hago notar que las galaxias no pueden existir si suponemos que la radiación estaba unida y uniformemente distribuida en la infancia del universo. Claro que:

¡Si la radiación marcha junto con la materia y la materia con las galaxias, la radiación de microondas cósmica sería contradictoria!

Si la radiación no se hubiera dispersado uniformemente, con independencia de la materia del universo, ¿?dónde hubiera estado? Siguiendo el procedimiento normal de la física teórica, consideraremos a continuación la tesis opuesta. Suponemos que en el comienzo del Universo la materia y la radiación estaban unidas. Si era así, allí donde se encontrara una concentyración de masa, también habría una concentración de radiación. En la jerga de la física se dice que esta situación es “adiabática”. Aparece siempre que tienen lugar en las distribuciones del gas cambios tan rápidos que la energía no puede transferirse fácilmente de un punto al siguiente.

En esta imagen obtenida con el Hubble, se observa una lejana proto-galaxia. Una proto-galaxia, es un objeto que dará una galaxia como resultado de su evolución; una galaxia naciente o en formación. Una galaxia muy lejana, es vista muy joven ya que su luz tarda en llegar a nosotros, por eso se dice que “vemos el pasado”. MACS0647-JD, es una galaxia hecha y derecha, pero tan lejana que la vemos como era hace mucho tiempo atrás. Está a 13 mil millones de años luz de casa. Como ese es el tiempo que tarda su luz en llegar a nosotros, la vemos como era hace ese tiempo atrás. Si tenemos en que el Universo se formó hace casi unos 14 mil millones de años (aproximadamente), eso convierte a este objeto en una galaxia de las primeras en formarse. Al verla como un agalaxia naciente, debería estar llena de estrellas brillantes y calientes.

Sabemos que, para hacer galaxias, la materia del universo tuvo que estar muy bien distribuida en agregados cuando se formaron los átomos. Llamaremos a esto “darle un empukon al proceso”. Un corolario necesario es que en condiciones adiabáticas, la radiación debe de haber comenzado siendo agrupada también.

Aquí se pretende representar el pasado y el futuro del universo que, se expandió primero de manera muy rápida, después más lenta, y de nuevo la velocidad aumentó, de manera tal que el recorrido represrenta una especie de S que nos habla del pasado y del futuro.

Entre los otros muchos procesos en marcha en aquellos primeros momentos del nacimiento del universo, en aquel tiempo, uno de los principales parámetros a tener en es el de la rápida expansión, ese proceso que ha venido a ser conocido como inflación. Es la presencia de la inflación la que nos conduce a la predicción de que el universo tiene que ser plano.

Se pudieron formar los núcleos y los átomos de la materia

El proceso mediante el cual la fuerza fuerte se congela es un ejemplo de un cambio de fase, similar en muchos aspectos a la congelación del agua. Cuando el agua se convierte en hielo, se expande; todos hemos podido ver una botella de líquido explotar si alcanzanda la congelación, el contenido se expande y el recipiente no puede contenerlo. No debería sert demasiado sorprendente que el universo se expanda del mismo modo al cambiar de fase.

Claro que no es fácil explicar cómo a medida que el espacio crece debido a esa expansión, se hace más y más voluminoso cada vez y también, cada vez menos denso y más frío. Lo que realmente sorprende es la inmensa magnitud de la expansión. El tamaño del Universo aumentó en un factor no menor de 1060 longitudes de Planck. Acordáos de aquellos números que en aquel que titulé, ¿Es viejo el Universo?, os dejaba allí expuestos unos interesantes sobre nuestro universo. Volvamos a verlos:

– La edad actual del universo visible ≈ 1060 tiempos de Planck

– Tamaño actual del Universo visible ≈ 1060 longitudes de Planck

– La masa actual del Universo visible ≈ 1060 masas de Planck

– Vemos así que la bajísima densidad de materia en el universo es un reflejo del hecho de que:

– Densidad actual del universo visible ≈10-120 de la densidad de Planck

– Y la temperatura del espacio, a 3 grados sobre el cero absoluto es, por tanto

– Temperatura actual del Universo visible ≈ 10-30 de la Planck

No debemos perder de vista la maravilla de los cuantos

Estos números extraordinariamente grandes y estas fracciones extraordinariamente pequeñas nos muestran inmediatamente que el universo está estructurado en una escala sobrehumana de proporciones asombrosas cuando la sopesamos en los balances de su propia construcción. Lo cierto es que, son tan grandes y tan pequeñas esos números y fracciones que, para nosotros, no tienen significación consciente, no las podemos asimilar al tratarse, como se dice más arriba, de medidas sobrehumanas. Si un átomo aumentara en esa proporción de 1060 no tendría canbida en el Universo, el átomo sería mayor.

Decíamos que en 10-35 segundos, el universo pasó de algo con un radio de curvatura mucho menor que la partícula elemental más pequeña a algo con el tamaño de una naranja. No debe sorprendernos pués, que el inflación esté ligado a este proceso. Es cierto que cuando oímos por primera vez este proceso inflacionista, podamos tener alguna dificultad con el índice de inflación que se expone sucedió en el pasado. Nos puede llevar, en un primer momento, a la idea equivocada de que se han violado, con un crecimiento tan rápido, las reglas de Einstein que impiden viajar más veloz que la luz, y, si un cuerpo material viajó la línea de partida que señalan los 10-35 segundos aquella otra que marca la dimensión de una naranja…¡su velocidad excedió a la de la luz!

Claro que la respuesta a que algo sobrepasara la velocidad de la luz, c, es sencilla: NO, nada ha sido en nuestro universo más rápido que la luz viajando, y la explicación está en el hecho cierto de que no se trata de algo pudiera ir tan rápido, sino que, por el contrario, en lugar de que un objeto matrerial vciajara por el espacio, lo que ocurrió es que fue el espacio mismo el que se infló -acordáos de la masa de pan que crece llevando las pasas como adorno-, y, , esa expansión hace que las galaxias -las pasas de la masa-, se alejen cada vez más las unas de las otras, haciendo el universo más grande y frío cada vez.

Así que, con la expansión o inflación, ningún cuerpo material se movió a grandes velocidades en el espacio, ya que, fue el espacio mismo el que creció y, de alguna manera, su tremenda expansión, incidió sobre los objetos que contenía que, de esa manera, pasaron de estar muy juntos a estar muy separados. Las reglas contra el viaje a velocidades superiores a la de la luz sólo se aplican al movimiento al movimiento dentro del espacio, no al movimiento del espacio. Así no hay contradicción, aunque a primera vista pudiera parecerlo.

Especulan pero… El secreto de formación de las galaxias… ¡No lo sabe nadie!

Empleamos todos los medios a nuestro alcance e ideamos nuevos ingenios para poder asomarnos a las escalas más extremas del universo, con los telescopios queremos llegar las primeras gaalxias y, con los aceleradores de partículas nos queremos asomar a ese momento primero en el que se formó la materia.

A los cien millones de años el comienzo del tiempo, aún no se habían formado las estrellas, si acaso, algunas más precoces. Aparte de sus escasas y humeantes almenaras, el Universo era una sopa oscura de gas hidrógeno y helio, arremolinándose aquí y allá para formar protogalaxias.

A la edad de mil millones de años, el Universo tiene un aspecto muy diferente. El núcleo de la joven Vía Láctea arde brillantemente, arrojando las sobras de cumulonimbos galácticos a través del oscuro disco; en su centro billa un quásar blancoazulado. El disco, aún en proceso de formación, es confuso y está lleno de polvo y gas; divide en dos partes un halo esférico que será oscuro en nuestros días, pero a la sazón corona la galaxia con un brillante conjunto de estrellas calientes de primera generación.

Nuestras galaxias vecinas del supercúmulo de Virgo están relativamente cerca; la expansión del Universo aún no ha tenido tiempo de alejarlas a las distancias-unas decenas de millones de años-luz a las que las encontraremos . El Universo es aún altamente radiactivo. Torrentes de rayos cósmicos llueven a través de nosotros en cada milisegundo, y si hay vida en ese tiempo, probablemente está en rápida mutación.

Hay algo que es conocido por el término técnico de desacoplamiento de fotones, en ese momento, la oscuridad es reemplazada por una deslumbrante luz blanca, se cree que ocurrió cuando el Universo tenía un millón de años. El ubicuo gas cósmico en aquel momento se había enrarecido los suficientes como permitir que partículas ligeras –los fotones– atraviesen distancias grandes sin chocar con partículas de materia y ser reabsorbidas.

(Hay gran cantidad de fotones en reserva, porque el Universo es rico en partículas cargadas eléctricamente, que generan energía electromagnética, cuyo cuanto es el fotón.) Es esa gran efusión de luz, muy corrida al rojo y enrarecida por la expansión del Universo, la que los seres humanos, miles de millones de años después, detectaran con radiotelescopios y la llamaran la radiación cósmica de fondo de microondas. Esta época de “sea la luz” tiene un importante efecto sobre la estructura de la materia. Los electrones, aliviados del constante acoso de los fotones, son libres de establecerse en órbita alrededor de los núcleos, formando átomos de hidrógeno y de helio.

Sí, de todo eso hemos podido saber pero, ¿cómo se pudieron formar las galaxias a pesar de la expansión del universo? ¿por qué la matería se pudo agrupar y no salió despedida y se dispersó impidiendo esa formación? Lo cierto es que nadie sabe contestar esa pregunta y, se estima, se cree, se piensa que, allí podría haber estado presente una especie de “materia” o “sustancia” cósmica que no emitía radiación y que, generando gravedad, podría haber retenido la materia de manera suficiente para que se pudieran formar las galaxias.

¡Es todo tan complejo!

emilio silvera

Totales: 82.507.277

Totales: 82.507.277 Conectados: 43

Conectados: 43