Abr

15

¡Los grandes números! ¡El Universo!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (1)

Comments (1)

Cuando los físicos empezaron a apreciar el papel de las constantes en el dominio cuántico y explotar la nueva teoría de la gravedad de Einstein para describir el universo en su conjunto, las circunstancias eran las adecuadas para que alguien tratara de casarlas.

Así entró en escena Arthur Stanley Eddington: un extraordinario científico que había sido el primero en descubrir cómo se alimentaban las estrellas a partir de reacciones nucleares. También hizo importantes contribuciones a nuestra comprensión de las galaxias, escribió la primera exposición sistemática de la teoría de la relatividad general de Einstein y fue el responsable de la expedición que durante un eclipse de Sol, pudo confirmar con certeza la predicción de la relatividad general que debería desviar la luz estelar que venía hacia la Tierra en aproximadamente 1’75 segundos de arco cuando pasaba cerca de la superficie solar, cuyo espacio estaría curvado debido a la gravedad generada por la masa del Sol. En aquella expedición, el equipo de Eddington hizo una exitosa medición del fenómeno desde la isla Príncipe, que confirmó que Einstein tenía razón y que su teoría predecía de manera exacta la medida de curvatura del espacio en función de la masa del objeto estelar que genera la gravitación distorsionando el espaciotiempo a su alrededor.

Eddintong

Entre los números que Eddington consideraba de importancia primordial estaba al que ahora conocemos como número de Eddington, que es igual al número de protones en el universo visible. Eddington calculó (a mano) este número con enorme precisión en un crucero trasatlántico, sentado en cubierta, con libreta y lápiz en la mano, tras calcular concienzudamente durante un tiempo, finalizó escibiendo:

“Creo que el Universo hay:

15.747.724.136.275.002.577.605.653.961.181.555.468.044.717.914.527.116.709.366.231.425.076.185.631.031.296

de protones y el mismo número de electrones”.

Este número enorme, normalmente escrito NEdd, es aproximadamente igual a 1080. Lo que atrajo la atención de Eddington hacia él era el hecho de que debe ser un número entero, y por eso en principio puede ser calculado exactamente.

Durante la década de 1.920, cuando Eddington empezó su búsqueda para explicar las constantes de la naturaleza, no se conocían bien las fuerzas débil y fuerte. Las únicas constantes dimensionales de la física que sí se conocían e interpretaban con confianza eran las que definían la gravedad y las fuerzas electromagnéticas. Eddington las dispuso en tres puros números adimensionales. Utilizando los valores experimentales de la época, tomó la razón entre las masas del protón y del electrón:

mpr/me ≈ 1840

La inversa de la constante de estructura fina

2πhc/e2 ≈ 137

Y la razón entre la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética entre un electrón y un protón,

e2/Gmpr me ≈ 1040

A estas añadió su número cosmológico, NEdd ≈ 1080. A estos cuatro números los llamó “las constantes últimas”, y la explicación de sus valores era el mayor desafío de la ciencia teórica:

“¿Son estas cuatro constantes irreducibles, o una unificación posterior de la física que pueda demostrar que una o todas ellas podrían ser prescindibles? ¿Podrían haber sido diferentes de lo que realmente son?… Surge la pregunta de si las razones anteriores pueden ser asignadas arbitrariamente o si son inevitables. En el primer caso, sólo podemos aprender sus valores por medida; en el segundo caso es posible encontrarlos por la teoría… Creo que ahora domina ampliamente la opinión de que las (cuatro anteriores) constantes… no son arbitrarias, sino que finalmente se les encontrará una explicación teórica; aunque también he oído expresar lo contrario.”

Medida una y mil veces, α parece que no cambia a pesar de todo

Siguiendo con su especulación Eddington pensaba que el número de constantes inexplicadas era un indicio útil del hueco que había que cerrar antes de que se descubriese una teoría verdaderamente unificada de todas las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a si esta teoría final contenía una constante o ninguna, tendríamos que esperar y ver:

“Nuestro conocimiento actual de 4 constantes en lugar de 1 indica meramente la cantidad de unificación de teoría que aún queda por conseguir. Quizá resulte que la constante que permanezca no sea arbitraria, pero de eso no tengo conocimiento.”

Eddington, como Max Planck, Einstein y Galileo, y Newton antes que ellos, era simplemente un adelantado a su tiempo; comprendía y veía cosas que sus coetáneos no podían percibir.

Hay una anécdota que se cuenta sobre esto y que ilustra la dificultad de muchos para reconciliar el trabajo de Eddington sobre las constantes fundamentales con sus monumentales contribuciones a la relatividad general y la astrofísica. La historia la contaba Sam Goudsmit referente a él mismo y al físico holandés Kramers:

Samuel Abraham Goudsmit, George Uhlenbeck y Hendrik Kramers

“El gran Arthur Eddington dio una conferencia sobre su derivación de la constante de estructura fina a partir de una teoría fundamental. Goudsmit y Kramers estaban entre la audiencia. Goudsmit entendió poco pero reconoció que era un absurdo inverosímil. Kramers entendió mucho y reconoció que era un completo absurdo. Tras la discusión, Goudsmit se acercó a su viejo amigo y mentor Kramers y le preguntó: ¿Todos los físicos se vuelven locos cuando se hacen mayores? Tengo miedo. Kramers respondió, “No Sam, no tienes que asustarte. Un genio como Eddington quizá puede volverse loco pero un tipo como tú sólo se hace cada vez más tonto”.

“La historia es la ciencia de las cosas que no se repiten”.

Paul Valéry

Aquí también están algunas de esas constantes

Los campos magnéticos están presentes por todo el Universo. Hasta un diminuto (no por ello menos importante) electrón crea, con su oscilación, su propio campo magnético, y, aunque pequeño, se le supone un tamaño no nulo con un radio ro, llamado el radio clásico del electrón, dado por r0 = e2/(mc2) = 2,82 x 10-13 cm, donde e y m son la carga y la masa, respectivamente del electrón y c es la velocidad de la luz.

Nuestro universo es como lo podemos observar gracias a esos números

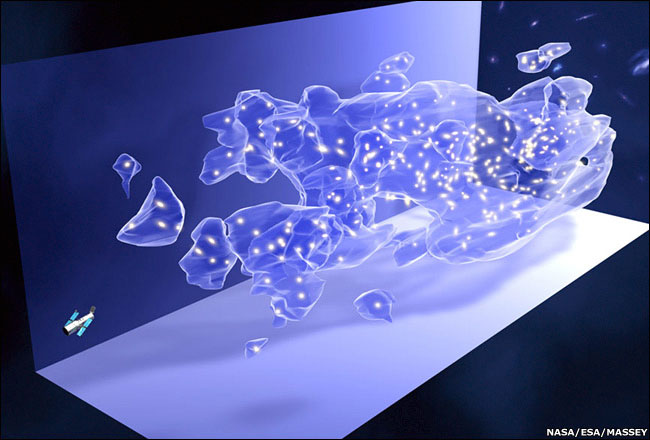

El mayor misterio que rodea a los valores de las constantes de la naturaleza es sin duda la ubicuidad de algunos números enormes que aparecen en una variedad de consideraciones aparentemente inconexas. El número de Eddington es un ejemplo notable. El número total de protones que hay dentro del alcance del universo observable esta próximo al número

1080

Si preguntamos ahora por la razón entre las intensidades de las fuerzas electromagnéticas y gravitatoria entre dos protones, la respuesta no depende de su separación, sino que es aproximadamente igual a

1040

En un misterio. Es bastante habitual que los números puros que incluyen las constantes de la naturaleza difieran de 1 en un factor del orden de 102, ¡pero 1040, y su cuadrado 1080, es rarísimo! Y esto no es todo. Si seguimos a Max Planck y calculamos en valor estimado para la “acción” del universo observable en unidades fundamentales de Planck para la acción, obtenemos.

10120

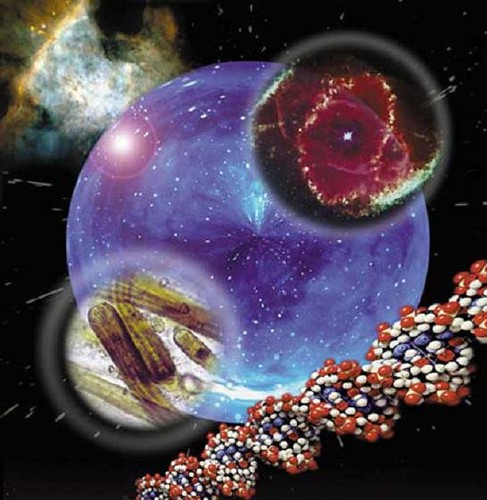

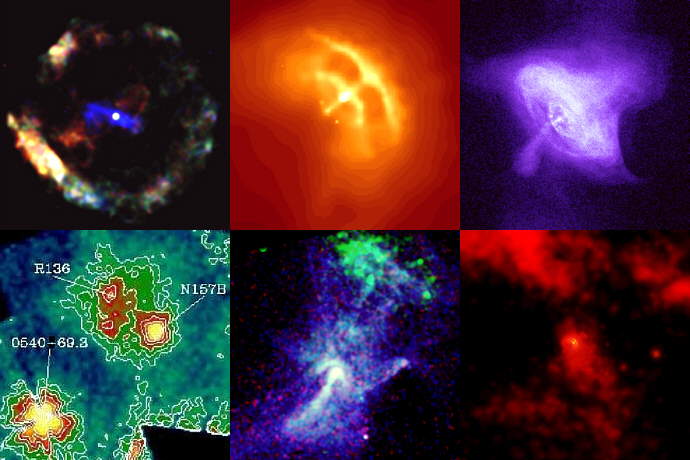

Supernovas, Nebulosas, Estrellas… ¡Fuerzas y Constantes fundamentales!

Algunos llegan a afirmar que, el Universo es plano e indican que la energía oscura es probablemente la constante cosmológica de Einstein…¡Vivir para ver! El maestro llegó a decir que incluir la constante cosmológica en su ecuación había sido el mayor error de su vida y, sin embargo ahora… resulta que sí estaba en lo cierto. ¡Ya veremos!

Ya hemos visto que Eddington se inclinaba a relacionar el número de partículas del universo observable con alguna cantidad que incluyera la constante cosmológica. Esta cantidad ha tenido una historia muy tranquila desde esa época, reemergiendo ocasionalmente cuando los cosmólogos teóricos necesitan encontrar una manera de acomodar nuevas observaciones incómodas. Recientemente se ha repetido este escenario. Nuevas observaciones de alcance y precisión sin precedentes, posibilitadas por el telescopio espacial Hubble trabajando en cooperación con telescopios sensibles en tierra, han detectado supernovas en galaxias muy lejanas. Su pauta de brillo y atenuación característica permite deducir su distancia a partir de su brillo aparente. Y, sorprendentemente, resulta que están alejándose de nosotros mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. La expansión del universo ha pasado de ser un estado de deceleración a uno de aceleración. Estas observaciones implican la existencia de una constante cosmológica positiva (Λ+). Si expresamos su valor numérico como número puro adimensional medido en unidades del cuadrado de la longitud de Planck, entonces obtenemos un número muy próximo a

10-120

Nunca se ha encontrado un número más pequeño en una investigación física real.

Hablar del Universo en todo su conjunto…, no es nada fácil. Podemos hablar de parcelas, de elementos por separado y también de sucesos, objetos y de la mecánica celeste de manera individualizada para tratar de comprenderlos mejor y, más tarde, juntarlos para tener una perspectiva de su conjunto que… No siempre podemos llegar a comprender. ¡Es tanto lo que esas constantes nos quieren decir! que comprenderlas y entenderlo todo…, nos llevará algún tiempo.

¿Qué vamos a hacer con todos estos grandes números? ¿Hay algo cósmicamente significativo en 1040 y sus cuadrados y cubos?

Hermann Weyl

La aparición de algunos de estos grandes números ha sido una fuente de sorpresas desde que fue advertida por vez primera por Hermann Weyl en 1.919. Eddington había tratado de construir una teoría que hiciera comprensible su aparición, pero no logró convencer a un número significativo de cosmólogos de que estaba en la vía correcta. Pero sí convenció a la gente de que había algo que necesitaba explicación. De forma inesperada, fue precisamente uno de sus famosos vecinos de Cambridge quien escribió a la revista Nature la carta que consiguió avivar el interés por el problema con una idea que sigue siendo una posibilidad viable incluso hoy.

Paul Dirac

Paul Dirac ocupó la cátedra lucaciana de matemáticas en Cambridge durante parte del tiempo en que Eddington estuvo viviendo en los observatorios. Las historias que se cuentan de Paul Dirac dejan muy claro que era un tipo con un carácter peculiar, y ejercía de matemático las 24 h. del día. Se pudo saber que su inesperada incursión en los grandes números fue escrita durante su viaje de novios (Luna de miel), en febrero de 1937.

Aunque no muy convencido de las explicaciones de Eddington, escribió que era muy poco probable que números adimensionales muy grandes, que toman valores como 1040 y 1080, sean accidentes independientes y no relacionados: debe existir alguna fórmula matemática no descubierta que liga las cantidades implicadas. Deben ser consecuencias más que coincidencias.

Esta es la hipótesis de los grandes números según Dirac:

“Dos cualesquiera de los números adimensionales muy grandes que ocurren en la naturaleza están conectados por una sencilla relación matemática, en la que los coeficientes son del orden de la unidad”.

Nos puede parecer mentira pero… Los verdaderos grandes números están en ¡La Mente!

Los grandes números de que se valía Dirac para formular esta atrevida hipótesis salían del trabajo de Eddington y eran tres:

N1 = (tamaño del universo observable) / (radio del electrón)

= ct (e2/mec2) ≈ 1040

N2 = Razón fuerza electromagnética-a-gravitatoria entre protón y electrón

= e2/Gme mp ≈ 1040

N = número de protones en el universo observable

= c3t/Gmp ≈ 1080

Aquí t es la edad actual del universo, me es la masa de un electrón, mp es la masa de un protón, G la constante de gravitación, c la velocidad de la luz y e la carga del electrón.

El Universo es todo lo que existe: Materia, Tiempo y Espacio inmenrsos en un océano de fuerzas y constantes

Según la hipótesis de Dirac, los números N1, N2y raizN eran realmente iguales salvo pequeños factores numéricos del orden de la unidad. Con esto quería decir que debe haber leyes de la naturaleza que exijan fórmulas como N1 = N2, o incluso N1 = 2N2. Un número como 2 ó 3, no terriblemente diferente de 1 está permitido porque es mucho más pequeño que los grandes números implicados en la fórmula; esto es lo que él quería decir por “coeficientes…. del orden de la unidad”.

Esta hipótesis de igualdad entre grandes números no era en sí misma original de Dirac. Eddington y otros habían escrito antes relaciones muy semejantes, pero Eddington no había distinguido entre el número de partículas del universo observable, que se define como una esfera centrada en nosotros con un radio igual a la velocidad de la luz multiplicada por la edad actual del universo, o lo que es lo mismo:

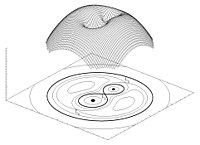

La trayectoria del llamado Universo Observable (y del cual somos su centro al recorrer su geodésica en la geometría espacio-temporal) tiene la forma perimetral de una gota (forma de media lemniscata; cosa curiosa, lemniscata: figura curva ∞ usada como el símbolo de infinito ¿?) que al girarla 45 ° y desarrollar un cuerpo de revolución, se obtienen dos campos toroidales cual si fuesen imágenes antagónicas (una reflejada) de una fuente (surtidor – sumidero cada uno), correspondiendo uno al campo material y el otro al antimaterial.

Trayectoria del Universo observable.

Lo están ocupando en su totalidad, se retroalimentan a sí mismos en la Hipersingularidad (punto de contacto de los dos campos, principio y fin de ambos flujos donde reacciona la materia y la antimateria con la finalidad de mantener separados ambos universos con el adicional resultado de impulsar nuevamente a los fluidos universales de ambos campos a recorrer la finita trayectoria cerrada (geodésica) siendo el motor propulsor universal de dos volúmenes dinámicos, finitos pero continuos).

Universo observable: R = 300.000 × 13.500.000.000

La propuesta de Dirac provocó un revuelo entre un grupo de científicos vociferantes que inundaron las páginas de las revistas especializadas de cartas y artículos a favor y en contra. Dirac, mientras tanto, mantenía su calma y sus tranquilas costumbres, pero escribió sobre su creencia en los grandes números cuya importancia encerraba la comprensión del universo con palabras que podrían haber sido de Eddington, pues reflejan muy estrechamente la filosofía de la fracasada “teoría fundamental”.

“¿No cabría la posibilidad de que todos los grandes sucesos presentes correspondan a propiedades de este Gran Número [1040] y, generalizando aún más, que la historia entera del universo corresponda a propiedades de la serie entera de los números naturales…? Hay así una posibilidad de que el viejo sueño de los filósofos de conectar la naturaleza con las propiedades de los números enteros se realice algún día”.

Cuando hablamos del Universo, de inmediato, surgen las polémicas y los desacuerdos y las nuevas ideas y teorías modernas que quieren ir más allá de lo que “se sabe”, nunca han gustado en los centros de poder de la Ciencia que ven peligrar sus estatus con ideas para ellos “peregrinas” y que, en realidad, vienen a señalar nuevos posibles caminos para salir del atolladero o callejón sin salida en el que actualmente estamos inmersos: Mecánica cuántica y Relatividad que llevan cien años marcando la pauta en los “mundos” de lo muy pequeño y de lo muy grande sin que nada, las haya podido desplazar.

Mientras tanto, continuamos hablando de materia y energía oscura que delata la “oscuridad” presente en nuestras mentes, creamos modelos incompletos en el que no sabemos incluir a todas las fuerzas y en los que (para cuadrar las cuentas), hemos metido con calzador y un poco a la fuerza, parámetros que no hemos sabido explicar. Sin embargo y a pesar de todo, el conocimiento avanza, el saber del mundo aumenta poco a poco y, aunque despacio, el conocimiento no deja de avanzar y, esperemos que las ideas surjan y la imaginación en la misma medida para que, algún día en el futuro, podamos decir que sabemos, aunque sea de manera aproximada, lo que el Universo es.

emilio silvera

Abr

13

La Tierra, otros planetas, la Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

“Científicos de diferentes partes del mundo se han unido en un estudio de la NASA por que el han determinado que la luna de Saturno, Titán y el exoplaneta Gliese 581g son los planetas y satélites con más probabilidades de albergar vida extraterrestre.

El equipo que ha formado parte de este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada ‘Astrobiology’, ha creado dos sistemas de clasificación para evaluar qué cuerpos espaciales tienen mayor probabilidad de ser habitables: un índice de similitud de la Tierra -conocido como factor ESI-; y un índice de habitabilidad planetaria – factor PHI- que se fija en un grupo diferente de factores, como si el mundo tiene una superficie rocosa o congelada, o si tiene una atmósfera o un campo magnético.

Por otra parte, también se valora la energía disponible para cualquier organismo, ya sea a través de la luz de una estrella madre o de un proceso llamado flexión de la marea, en el que las interacciones gravitacionales con otro objeto pueden calentar un planeta o satélite internamente; además de la química y si hay disponibilidad de solventes líquidos para reacciones químicas vitales.”

Épsilon Eridani es una estrella que está situada a unos 10,5 años-luz de la Tierra, siendo una de las más próximas al Sistema solar y la tercera más próxima visible a simple vista. Es una estrella de la secuencia principal, de tipo espectral K2, muy parecida al Sol, con una masa de 0,83 masas solares, un radio de 0,895 radios solares y una luminosidad estelar de 0,28 veces la solar.

Su espectro óptico es muy variable, con muchas líneas espectrales de emisión. Tiene un campo magnético muy fuerte que gira aproximadamente cada 11 días. Su período de rotación es de 12 días. La razón para todo ello es su juventud: tiene sólo 600 millones de años cuando nuestro Sol tiene 4600 millones. ¿Que podría dar de sí más adelante el sistema planetario que forma esta familia cercana. No lo sabemos pero… cualquier cosa podría ser posible.

Abr

12

¡Conocer el Universo! Ese antiguo deseo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (1)

Comments (1)

Hemos podido llegar a saber que la vida está estrechamente ligada a las estrellas y a “los mundos” y, aunque solo tengamos una muestra de ella que se ha dado en el planeta que llamamos Tierra… Todos los indicios apuntan a que muchos otros mundos también, como el nuestro, podrá albergar la vida ¡de tántas formas diferentes! Claro que, para empezar ni sabemos como pudo comenzar todo esto.

“En Cosmología, las condiciones “iniciales” raramente son absolutamente iniciales, pues nadie sabe como calcular el estado de la materia y el espacio-tiempo antes del Tiempo de Planck, que culminó alrededor de 10-43 de segundo Después del Comienzo del Tiempo.”

El tiempo de Planck es una unidad de tiempo considerada como el intervalo temporal más pequeño que puede ser medido. Se denota mediante el símbolo tP. En cosmología, el tiempo de Planck representa el instante de tiempo más antiguo en el que las leyes de la física pueden ser utilizadas para estudiar la naturaleza y evolución del Universo. Se determina como combinación de otras constantes físicas en la forma siguiente:

5.39124(27) × 10−43 segundos

5.39124(27) × 10−43 segundos

Llegados a este punto, me remito al párrafo segundo de este trabajo, en él se deja claro que, nada sabemos de ese instante primero anterior al Tp. Qué habría allí entonces, qué sustancias dieron lugar a la materia y, de dónde salieron las fuerzas fundamentales que hoy conocemos. Esas cuatro fuerzzas que definen nuestro universo (Electromagnetismo Fuerzas nucleares débil y fuerte y la Gravedad), dicen que al principio sólo fue una sóla fuerza. Entonces todo era simetría que se rompió para desgajarse esas cuatro fuerzas conocidas y, según dicen algunos, en otras que no pudieron desplegarse y quedaron compactadas en el límite de Planck.

El período entre 10-43 s -la era de Planck- y 300.000 años después del comienzo del tiempo. Durante este periodo, la expansión del universo estaba dominada por los efectos de la radiación o de las partículas rápidas (a altas energías todas las partículas se comportan como la radiación). De hecho, la era leptónica y la era hadrónica son ambas subdivisiones de la era de radiación.

Es verdaderamente encomiable la pertinaz insistencia del ser humano por saber, y, en el ámbito de la Astronomía, desde los más remotos “tiempos” que podamos recordar o de los que tenemos alguna razón, nuestra especie ha estado interesada en saber, el origen de los objetos celestes, los mecanismos que rigen sus movimientos y las fuerzas que están presentes para que todo eso ocurra tal como lo hemos podido comprobar.

La mayoría de los cosmólogos interpretan esta “singularidad” como una indicación de que la relatividad general de Einstein deja de ser válida en el universo muy primitivo (no existía materia), y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teoría de cosmología cuántica.

Es posible que bajo el Sol no encontremos nada nuevo; sin embargo, el estudio del cosmos ha sido y lo continúa siendo una apabullante caja de sorpresas. Hasta los años 20, los científicos preferían creer que el espacio era infinito y eterno. Se coincidía en la vaga noción de que éramos únicos en un universo hueco e insondable. Pero, como ya lo hemos mencionado en trabajos precedentes, la historia empieza a cambiar cuando el matemático ruso Alexander Friedmann en 1922, desafiando las afirmaciones de Albert Einstein de que el universo era estático, publicó un ensayo en el cual demostraba un error en los cálculos de Einstein y que las propias ecuaciones de éste permitían la descripción de un universo que evoluciona. En 1927 el sacerdote belga y físico teórico George Lemaître aprecia los estudios de Friedmann y galvanizó a los cosmólogos con su propuesta de que un «átomo primigenio», denso y muy caliente estalló en forma similar a la bola de fuego del Big Bang para crear el actual universo. En los años ’20, el astrónomo Edwin Hubble y otros colegas suyos con sus observaciones demostraron que el universo se estaba expandiendo; todas las galaxias se alejaban unas de otras, incrementando el espacio entre ellas y sus vecinas.

Aunque Lemaître, «el padre de la teoría del Big Bang», diese el primer paso, su versión moderna se debe a George Gamow y a sus alumnos Ralph Alpher y Robert Herman. En los años 40, calcularon la síntesis de los elementos químicos de la explosión primordial y, al hacerlo, trasladaron la idea del Big Bang del campo de las hipótesis al terreno de la ciencia de observación. Alpher y Herman estimaron que el espacio debería estar actualmente bañado por un mar de energía electromagnética que, en términos del cuerpo negro, estimaron que ésta debía bordear los 5° K por encima del cero absoluto, lo que informaron en una carta enviada a la revista científica Nature en 1948. La estimación sobre la existencia de la energía electromagnética quedó confirmada cuando, dieciocho años después, Penzias y Wilson lograron identificarla, calculando que esta comportaba una temperatura de 2,7°K.

La teoría del Big Bang es capaz de explicar la expansión del universo, la existencia de una radiación de fondo cósmica y la abundancia de núcleos ligeros como el helio, el helio-3, el deuterio y el litio-7, cuya formación se predice que ocurrió alrededor de un segundo después del Big Bang, cuando la temperatura reinante era de 1010 K.

La demostración hecha por Hubble, como la comprobación de la temperatura de la radiación de fondo que realizaron Penzias y Wilson, dieron cabida para que desde la década de los 50 surgiera una aceptación mayoritariamente generalizada de la hipótesis de que el universo había tenido su comienzo en la explosión de un átomo primigenio (Big Bang); que las enormes densidades y las altas temperaturas al principio del tiempo y del espacio pudieron haber borrado la distinción entre materia y energía (Big Squeeze), y que de ese guiso materia energía se habría generado la energía radiante. Luego, mientras el universo comenzaba a expandirse y a enfriarse, la primera materia en emerger lo habría hecho en forma de partículas elementales: protones, neutrones y electrones constituyendo lo que se ha llamado «ylem», un término tomado de Aristóteles, para esta materia primordial. Posteriormente, a medida que se enfriaba y se hacía menos denso el «ylem» y se reducía la radiación de alta energía, los neutrones existentes empezaron a combinarse con protones, formándose los núcleos atómicos. Los protones solitarios atraían a los electrones para crear átomos de hidrógeno, y los núcleos más pesados reunían también sus complementos más grandes de electrones. El Big Squeeze pudo haber sido el crisol de todos los elementos observados hoy en el universo. En esto hay que consignar que diferentes investigaciones de laboratorio han concluido que lo inmediatamente anterior descrito ocurrió dentro de los primeros minutos de la expansión cósmica donde se constituyó un proceso igual que la alquimia: En el ylem, una sustancia era transformada en otra.

Pero esta cuestión del ylem, también dio cabida a la idea de un universo pulsante. Pero junto con ganar la aceptación generalizada de los que hacen ciencia la hipótesis del Big Bang como descripción del origen del universo, también ha sabido gozar en los años, desde la presentación de sus enunciados, de serios grupos de científicos retractores, a los que en el pasado se les llamó «malditos» y que ahora son distinguidos como heterodoxos.

Es indudable que por mucho que nos adentremos en el Big Bang, hay siempre materia presente. ¿Cómo comprender, pues, el punto mismo del origen? ¿De dónde procede la materia del universo? ¿Hay fallas en las leyes de la física que nos impulsen a remplazarlas o a adoptar una actitud mística?

La primera hipótesis competidora a la del Big Bang apareció, casi paralelamente, con la publicación de los enunciados de ésta y sus puertas fueron abiertas, prácticamente, por algunas dificultades que el Big Bang presentaba para explicar hechos que eran observados.

La materia salió de ese clima de enormes temperaturas ahora inimaginables y, durante varias etapas o eras (de la radiación, de la materia, hadrónica y bariónica… llegamos al momento presente habiendo descubierto muchos de los secretos que, el Universo guardaba celosamente para que, nosotros, los pudiéramos desvelar con algunas dificultades.

Una de esas dificultades, y que de la cual los propios autores estaban conscientes, es la que tiene que ver con la síntesis de los elementos. Gamow y su ayudante Ralph Alpher en su exploración de la síntesis de los elementos se encontraron con un importante obstáculo a explicar por la hipótesis que habían presentado. Por mucho que lo intentaran, no podían explicar la creación de elementos más pesados que el helio-4, un isótopo muy estable que se niega a aceptar a dar partículas, y así generar átomos sin peso. De todas maneras, en el momento en que fue creado el helio-4 –a los pocos minutos del comienzo de la expansión–, el cocimiento cósmico de partículas tenía que haberse hecho tan tenue que las colisiones no debieron producirse tan frecuentes como para generar los elementos más pesados.

Otro problema que presentaba la hipótesis de Gamow y que aún sigue siendo un tema permeable en la actualidad, pese a que en el pasado ya fue soslayada, es la que tiene que ver con la edad del universo. Aparece este problema cuando la expansión observada del universo fue utilizada para estimar la cantidad de tiempo que había transcurrido desde el momento de su “nacimiento”. La edad a la cual se concluía era significativamente inferior a la que se había logrado establecer por los geólogos para la Tierra haciendo uso de los isótopos de plomo para datar las rocas.

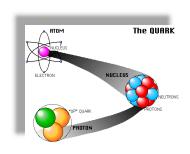

Mucho es lo que hemos tenido que estudiar y obervar para ir conociendo el Universo que nos acoge y, desde luego, la materia que lo puebla y cómo se conforman los átomos de esas partículas que hemos sabido clasificar por familias y cuyos nombres han llegado a ser tan familiares que, decir protón, neutrón o electrón es algo cotidiano y hasta amigable.

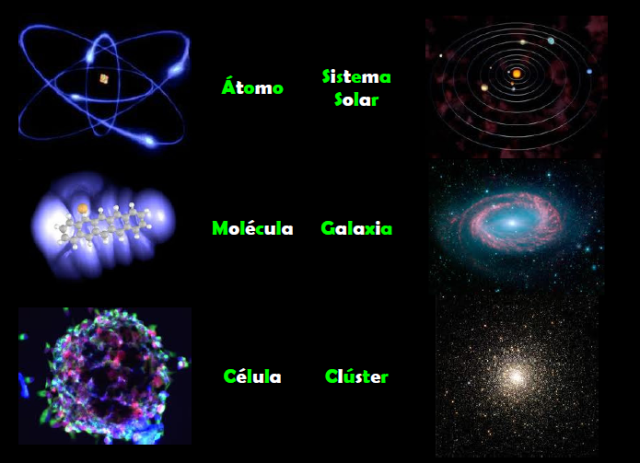

A pesar de su ínfima dimensión, los nucleones se unen a los electrones para formar los átomos y, estos a su vez, son los que forman la materia que conforman las Galaxias del Universo y todos los demos objetos que podemos observar.

Miremos ahora al revés. La masa del universo está concentrada casi por entero en los nucleones que contiene. Los nucleones son partículas diminutas y hacen falta 6×1023 de ellas para formar una masa equivalente a un gramo.

Pues bien, si 6×2023 nucleones hacen 1 g, y si hay 2×1055 g en el universo, entonces el número total de nucleones en el universo podría ser de 6×1023×2×1055 ó 12×1078, que de manera más convencional se escribiría 1,2×1079.

Los astrónomos opinan que el 90 por 100 de los átomos de universo son hidrógeno, el 9 por 100 helio y el 1 por 100 elementos más complejos. Una muestra de 100 gramos, o mejor 100 átomos, consistiría entonces en 90 átomos de hidrógeno, 9 de helio y 1 de oxígeno (por ejemplo). Los núcleos de los átomos de hidrógeno contendrían 1 nucleón cada uno: 1 protón. Los núcleos de los átomos de helio contendrían 4 nucleones cada uno: 2 protones y 2 neutrones. El núcleo del átomo de oxígeno contendría 16 nucleones: 8 protones y 8 neutrones. Los 100 átomos juntos contendrían, por tanto, 145 nucleones: 116 protones y 26 neutrones.

Existe una diferencia entre estos dos tipos de nucleones. El neutrón no tiene carga eléctrica y no es preciso considerar ninguna partícula que lo acompañe. Pero el protón tiene una carga eléctrica positiva, y como el universo es, según creemos, eléctricamente neutro en su conjunto, tiene que existir un electrón (con carga eléctrica negativa) por cada protób, creando así el equilibrio existente.

La grandeza de nuestro Universo tiene su origen en las minúsculas partículas que conforman la materia, en las interacciones fundamentales que rigen las leyes y, en las constantes universales que indican cómo deben ser las cosas: la velocidad de la luz, la masa del electrón, la constante de estructura fina… De las demás partículas, las únicas que existen en cantidades importantes en el universo son los fotones, los neutrinos y posiblemente los gravitones, pero son partículas sin masa.

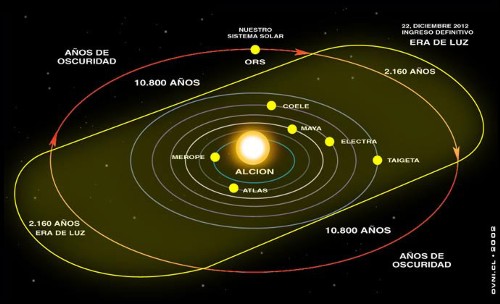

Una historia que circula por Internet desde hace muchos años cuenta que nuestro Sol forma parte de las Pléyades, que son un grupo de estrellas muy jóvenes que se encuentran a 450 años luz de la Tierra y que pertenecen a la constelación de Tauro. Este grupo de estrellas gira alrededor de Alcyon, la estrella más grande del grupo. El Sol tardaría 24.000 años en completar una órbita completa alrededor de Alcyon. Alrededor de esta estrella existiría un anillo de fotones que sería atravesado dos veces por el Sol en cada órbita, tardando cada vez 2000 años. Durante estos 2.000 años nuestro planeta estará continuamente bajo una iluminación omnidireccional permanente, que no producirá sombras. Los efectos de esta radiación fotónica serían entre otros el de la aparición de una nueva glaciación, disminución de la velocidad de rotación de la Tierra y cambio del eje de rotación.

Nadie sabe de dónde vino la sustancia del universo, no siempre la ciencia puede dar respuesta a todo, es la manera de regular los sistemas para obtener respuestas tras el duro trabajo del estudio, la investigación y el experimento. Hasta el momento nos falta información para contestar, no sólo esa pregunta, sino muchas otras que, como ¿qué es y de dónde sale la “materia oscura”? -si es que realmente existe-, ¿qué es realmente una singularidad? -si es que eso existe-, ¿dónde están los bosones de higgs? -si realmente están-, y, tantas otras preguntas sin respuestas…¡de momento!

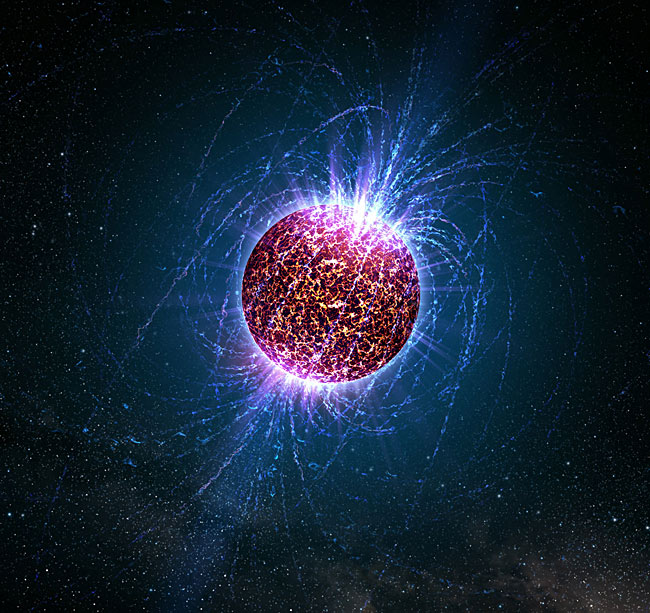

Claro que, nuestra imaginación no tiene límites y hasta hemos pensado en la posible existencia de la materia extraña. La Hipótesis de estrella de Quarks (EQs) podrían responder a muchos interrogantes surgidos a partir de observaciones astrofísicas que no coinciden con los modelos canónicos teóricos de las Estrellas de Neutrones ( ENs ). Decimos que son hipotéticas porque se conjetura que estarían formadas por Materia Extraña ( ME ). La comunidad astrofísica espera evidencias observacionales que permitan diferenciarlas de las ENs, ya que podrían explicar un conjunto de observaciones astronómicas que aún resultan una incógnita. Es sabido que una EN es el remanente del colapso de una estrella masiva. El colapso de la estrella, la supernova, da lugar a un núcleo compacto hiperdenso de hierro y otros metales pesados que sigue comprimiéndose y calentándose. Su densidad continúa aumentando, dando lugar a una “neutronización“ (recombinación de electrones con protones que resultan en neutrones) y el gas degenerado de neutrones frena el colapso del remanente.

Una EQ, a diferencia de una EN, no se originaría necesariamente de una evolución estelar después del agotamiento del combustible nuclear de una estrella normal. Sería, probablemente, producto de la transición de fase hadrón-quark a altísima densidad. La Cromodinámica Cuántica (CDC), la Teoría de las Interacciones Fuertes que ocurren dentro de los nucleones (protones y neutrones), concibe teóricamente la idea de la transición de fase hadrón-quark a temperaturas y/ o densidades extremadamente altas con el consecuente desconfinamiento de quarks y gluones, que formarían una especie de “sopa “. Sin embargo, los quarks libres no se han encontrado aún, en uno u otro límite, en ningún experimento terrestre.

La “sopa“ que mencionamos antes, se conoce como Plasma Quark-Gluón ( PQG ). En el límite de altas temperaturas, el PQG está tratando de obtenerse en el laboratorio y existen fuertes indicios de que se logre con éxito experimentos de altas energías como el Colisionador Relativista de Iones Pesados (conocido por sus siglas en ingles como RHIC) de Brookhaven, New York.

Por otro lado, se espera que a través de observaciones astronómicas se compruebe que la transición a altas densidades se hubiese producido en el interior de alguna EN. Esto se debe a que los valores de densidades estimados para que dicha transición tuviese lugar coinciden con densidades del orden de (3 exp. – 12) ρ0 (siendo ρ0 ̃ 0, 17 fmˉ ³ la densidad de equilibrio nuclear) que son típicas del interior de las ENs. Los cálculos basados en diferentes ecuaciones de estado de la materia nuclear muestran estos resultados, por lo que sería razonable que el núcleo de las ENs estuviese formado por materia de quarks.

Recientemente, la relación entre campo magnéticos y materia densa está atrayendo la atención de los astrofísicos, especialmente después de las observaciones de emisiones peculiares de pulsares anómalos de rayos X, que se interpretan como ENs en rotación, y de emisiones de radiación γ de baja energía de los llamados repetidores de rayos γ suaves ( SGRs – soƒt gamma-ray repeaters ). El motor central de esas radiaciones podría ser un campo magnético mayor que 4 x 10¹³ Gauss, que es el campo crítico previsto por la Electrodinámica Cuántica.

Muchas observaciones astronómicas indirectas sólo se explicarían a través de la existencia de campos magnéticos muy intensos en los núcleos de ENs en EQs, de manera que el papel que juega el campo magnético en la ME aún constituye un problema abierto y de sumo interés en la Astrofísica.

En particular, en un trabajo reciente, se ha analizado la ME considerando neutralidad de carga, equilibrio β y conservación del número bariónico. En dicho trabajo se obtuvo una cota superior para el valor del campo magnético que determina una transición de fase cuya explicación requiere ser estudiada en profundidad ya que sería independiente de la interacción fuerte entre los quarks. También se ha comprobado que la presencia de de campos magnéticos intensos favorece la estabilidad de la ME.

Por otro lado, estudios teóricos han demostrado que si la materia es suficientemente densa, la materia de quark deconfinada podría estar en un estado superconductor de color. Este estado estaría formado por pares de quarks, análogos a los pares de Cooper (constituidos por electrones) existentes en los superconductores ordinarios.

Los quarks, a diferencia de los electrones, poseen grados de libertad asociados con el color, el sabor y el espín. Por este motivo, dependiendo del rango de densidades en el cual estamos trabajando, algunos patrones de apareamiento pueden verse favorecidos generando la aparición de distintas fases superconductoras de color. Según estudios teóricos, la fase superconductora más favorecida a densidades extremadamente altas sería la Color Flavor Locked (CFL), en la cual los quarks u, d y s poseen igual momento de Fermi, y en el apareamiento participan los tres colores y las dos proyecciones de espín de cada uno de ellos. Estudios recientes sobre la fase CFL han incluido los efectos de campos magnéticos intensos, obteniendo que bajo determinadas condiciones el gas superconductor, que corresponde a la separación entre bandas de energía en el espectro fermiónico, crece con la intensidad del campo. A esta fase se la llama Magnetic Color Flavor Locked (MCFL).

Son muchos los misterios quen contiene el Universo y, nosotros, debemos recorrer los caminos para desvelarlos. Estamos siempre a la búsqueda de ¿cuerdas? ¿bosones que proporcionan la masa a las otras partículas? ¿energías de punto cero? ¿matería de quarks?

En la superconductividad electromagnética usual, un campo magnético suficientemente fuerte destruye el estado superconductor. Para la superconductividad de color no existe aún un consenso de cómo, la presencia del campo magnético, podría afectar al apareamiento entre los quarks.

En este trabajo describiremos brevemente la materia extraña, con el objetivo de explicar su formación en el interior de una EN y entender la composición y características de una EQ. Posteriormente, utilizaremos el modelo fenomenológico de bag del Massachussets Institute of Technology (MIT) para encontrar las ecuaciones de estado de la ME en condiciones determinadas, comprobando la estabilidad de la misma, frente a la materia de quarks ordinaria formada sólo por quarks u y d. Presentaremos, además, algunas candidatas posibles a EQs según observaciones astrofísicas. Por último, trataremos de entender la superconductividad de color y la influencia del campo magnético intenso en las fases superconductoras.

Uno de los mayores logros alcanzados por los físicos en el último siglo, fue la construcción del Modelo Estándar en la física de partículas elementales. Este modelo sostiene que la materia en el Universo está compuesta por fermiones, divididos en quarks y leptones, que interactúan a través de los llamados bosones de calibre: el fotón (interacción electromagnética), los bosones W± y Zº (interacción débil), y 8 tipos de gluones (interacción fuerte). Junto con los bosones de calibre, existen tres generaciones de fermiones: ( v e, e ), u, d ); ( vµ, µ ), ( c, s ) ; ( v….); y sus respectivas antipartículas. Cada “ sabor “ de los quark, up ( u ), down ( d ), charme ( c ), strange ( s , top ( t ) y bottom ( b), tiene tres colores ( el color y el sabor son números cuánticos ). La partícula que aún no ha sido descubierta experimentalmente es el boson de Higgs, que cabe suponer sería responsable del origen de la masa de las partículas.

En 1971 A.R. Bodmer propuso que la ME es más estable que el Fe, que es el más estable de todos los núcleos ordinarios. Por lo tanto, según su hipótesis, la ME constituía el estado más fundamental de la materia. En la Naturaleza, la presencia de núcleos atómicos ordinarios. Por lo tanto, según su hipótesis, la ME constituía el estado más fundamental de la materia. En la Naturaleza, la presencia de núcleos atómicos ordinarios no se halla en contradicción con la mayor estabilidad que presenta la ME. Esto se debe a que la conversión de un núcleo atómico en ME, requiere que se transformen quarks u y d en quarks extraños s. La probabilidad de que esto ocurra involucra una transición débil que hace que los núcleos con peso atómico A ≥ 6 sean estables por más de 10 exp60. Años. De manera que si la hipótesis de la ME fuera correcta, estaríamos en presencia del estado más estable de la materia hadrónica y para su formación se necesitaría un ambiente rico en quarks s o la formación de un PQG, Como ya mencionamos, podríamos alcanzar dicho estado en las colisiones de iones pesados relativistas, segundos después del Big Bang en el Universo primordial y en el interior de las Ens.

¿Se podría dar la Formación de Materia Extraña en una Estrella de Neutrones?

Inmediatamente después de la transición de fase hadrónquark en el interior de la estrella, no existe una configuración de equilibrio químico entre los quarks. Esto puede entenderse de la siguiente forma: en el punto de transición, la materia bariónica predominante son los quarks u y d con una pequeña cantidad de electrones. Así, la densidad del quark d es aproximadamente dos veces la densidad del quark u, Nd ~ 2Nu, debido al hecho de que la materia en las estrellas compactas es eléctricamente neutra. Por el principio de exclusión de Pauli, sería energéticamente más favorable para los quarks d decaer en quarks s hasta restablecer el equilibrio entre sabores vía interacciones débiles. Dado que la densidad bariónica de la materia de quarks en el interior de la estrella sería ~ 5ρ0, los potenciales químicos de los quarks deberían ser grandes respecto de las masas. Esto implicaría que las densidades de los quarks fueran prácticamente iguales. De esta forma, la configuración más estable en el interior de la EN, sería un núcleo de ME con una densidad bariónica Nb = Ni ( i= u , d, s ). Si el interior de una EN estuviese compuesto por ME, cabe entonces preguntarnos: ¿podría transformarse una EN en una EQ?

EQs: Formación y características:

Para los astrónomos ha quedado bien establecido que el remanente estelar después de la explosión de una supernova podría resultar ser una Enana Blanca, una En o un Agujero Negro, dependiendo de la masa de la estrella de origen. Observaciones astronómicas recientes sugieren un remanente aún más exótico: las EQs. La idea de la existencia de estas estrellas apareció en 1969, cinco años después de la predicción de Gell- Mann de la existencia de los quarks. En el año 1984, Farhi y Jaffe, basándose en el modelo de bag del MIT, mostraron en sus cálculos que la energía por barión de la ME era menor que la del núcleo atómico más estable, el Fe. Esto daba mayor solidez a la hipótesis de Bodmer- Witten e inmediatamente se comenzaron a desarrollar modelos teóricos de Eqs. En el año 2002, el Observatorio de Rayos X Chandra, de la NASA, reportó el descubrimiento de dos estrellas candidatas a ser Eqs.

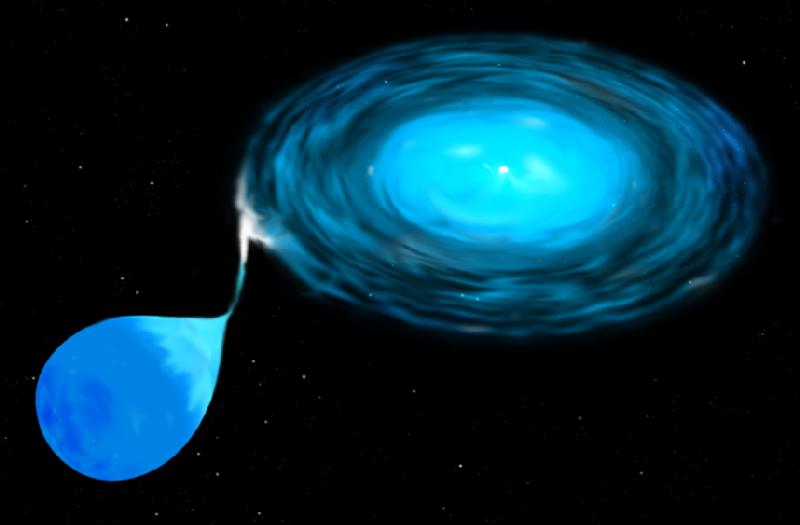

Para que una EN se transforme en una EQ pura, necesitamos algún mecanismo mediante el cual su densidad aumente cada vez más. Pensemos, por ejemplo, que la EN forma parte de un sistema binario. Para considerar que dos estrellas están en un sistema binario, debe analizarse su proximidad comparando el tamaño de las mismas con el radio del lóbulo de Roche, que es la región que define el campo de la acción gravitatoria de una estrella sobre otra.

Si el radio de cada estrella es menor que el lóbulo de Roche, las estrellas están desconectadas. Por el contrario, si una de ellas llena el lóbulo de Roche, el sistema es semiconectado y la materia puede fluir a través del punto de Lagrange interno. El potencial gravitatorio de un sistema binario se consume la masa de la estrella compañera. Cuando la masa de la EN alcanza el valor de ~2 M (M corresponde a la masa solar), sufre un colapso gravitatorio, pudiéndose transformar en una EQ.

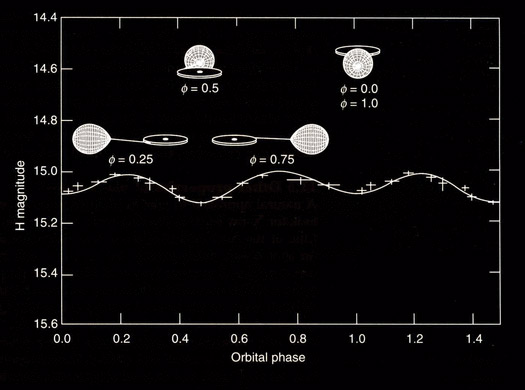

¿Podría el colapso de una supernova dar origen a la formación de una EQ? Esta pregunta nos conduce a otra hipótesis teórica acerca de la formación de la EN, hay conservación del momento angular. La proto-estrella de neutrones tiene una fracción pequeña de su radio original, que era el de la supernova, por lo que su momento de inercia se reduce bruscamente. Como resultado, la EN se forma con una altísima velocidad de rotación que disminuye gradualmente. Los períodos de rotación se hacen cada vez más largos debido a la pérdida de energía rotacional por la emisión de vientos de electrones y positrones y de la radiación bipolar electromagnética. Cuando la alta frecuencia de rotación o el campo electromagnético alcanzan un valor crítico, la EN se transforma en un pulsar que emite pulsos del orden de los milisegundos. Debido a la enorme fuerza centrífuga en estos objetos, la estructura interna se modifica, pudiendo alcanzar una densidad crítica por encima de la que corresponde a la transición de fase hadrón-quark. En estas condiciones, la fase de materia nuclear relativamente incomprensible se convertiría en la fase de ME, más comprensible, cuyo resultado final sería la aparición de una EQ.

La identificación de una EQ requiere señales observacionales consistentes. Con esto nos referimos a propiedades físicas de la estrella tales como su masa máxima, radio, período mínimo de rotación, enfriamiento por emisión de neutrinos. Todas estas propiedades dependen de una única ecuación de estado para la materia densa de quarks que aún no ha sido completamente establecida. Sin embargo, existe un rango de valores aceptados para las cantidades antes mencionadas, con base en datos observacionales recientes, que marcarían importantes diferencias entre las posibles Eqs y los demás objetos compactos.

Un rasgo característico de las Eqs es que la materia no se mantendría unida por la atracción gravitacional, como ocurre en las Ens, sino que sería consecuencia directa de la interacción fuerte entre los quarks. En este caso, la estrella se dice autoligada. Esto implica una diferencia sustancial entre las ecuaciones de estado para las dos clases de estrellas. Las correcciones perturbativas a la ecuación de estado de la materia de quarks y los efectos de superconductividad de color complican aun más este punto. Otra característica para poder diferenciar las Eqs de las Ens es la relación entre su masa M y el radio R. Mientras que para una EQ, M ~ R³. De acuerdo con esta relación, las Eqs tendrían radios más pequeños que los que usualmente se le atribuyen a las Ens. Además, las Eqs violarían el llamado límite de Eddington. Arthur Eddington (1882-1994) observó que las fuerzas debido a la radiación y a la gravitación de las estrellas normales dependían del inverso del cuadrado de la distancia. Supuso, entonces, que ambas fuerzas podían estar relacionadas de algún modo, compensándose para que la estrella fuera más estable. Para estrellas de altísima masa, la presión de radiación es la dominante frente a la gravitatoria. Sin embargo, debería existir una presión de radiación máxima para la cual la fuerza expansiva debido a la radiación se equilibrara con la gravedad local. Para una estrella normal, el límite de Eddington está dado por una ecuación que omito para no hacer más complejo el tema.

Para cualquier valor de radiación que supere este límite, no habrá equilibrio hidrostático, causando la pérdida de masa de la estrella normal. El mecanismo de emisión en una EQ produciría luminosidades por encima de dicho límite. Una posible explicación a este hecho sería que la EQ es autoligada y por lo tanto su superficie alcanzaría temperaturas altísimas con la consecuente emisión térmica.

Por otro lado, una alternativa para explicar algunas observaciones de destellos de rayos γ, sería suponer que las emisiones provienen de Eqs con radios R ~ 6 km, valores demasiados pequeños si pensáramos que los destellos provienen de ENs.

En esta última parte, hemos presentado algunas características de las Eqs que las diferenciarían de las Ens. Futuras evidencias experimentales y observacionales nos permitirían saber si las Eqs realmente existen en la naturaleza.

¡El Universo! ¡Es tan grande y maravilloso! ¡Nos queda tanto por descubrir!

emilio silvera

Muchas han sido las fuentes consultadas entre las que cabría destacar la Revista de la RSEF.

Mar

25

Las maravillas del Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (2)

Comments (2)

Los astrónomos encontraron una clase extraña y enigmática de estrellas de neutrones, cuyo campo magnético es billones de veces más potente que el de nuestro Sol, es decir, que el de una estrella mediana, y, no digamos, del de la Tierra. Tan intenso es el campo magnético que genera una de estas estrellas que, podría borrar una tarjeta de crédito desde 160.000 kilómetros de distancia. Le pusieron de nombre magnetars (estrellas magnéticas).

Estas particulares estrellas de neutrones. Conocidas como AXP (Anamalous X-ray Púlsars), desafían cualquier explicación física desde que la primera de ellas fue descubierta en 1982. Los nuevos datos sobre sus características los han proporcionado desde el Observatorio Rossi X-ray Timing Explorer, de la NASA.

Observatorio Rossi X-ray Timing Explorer

Son muchos años ya los que llevan los Astrónomos sospechando que las AXP eran magnetars, pero carecían de las pruebas definitivas. El satelite Rossi, por fin, la consiguió al sorprender a una de ellas en pleno estallido, como lo haría una magnetar.

Después de 16 años en el espacio el satélite Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) de NASA realizó su última observación. El satélite proporcionó imágenes sin precedentes sobre los ambientes extremos alrededor de enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros.RXTE envió los datos de su última observación científica a tierra teniendo más que merecido el descanso.

La capacidad de cronometrado de RXTE fue crucial para registrar los cambios rápidos en rayos X asociados con las estrellas de neutrones, también conocidas como púlsares. Una estrella de neutrones es lo más cercano a un agujero negro que los astrónomos pueden observar directamente, concentrando medio millón de veces más masa que la de la Tierra en una esfera no mayor que una ciudad. Esta materia está tan comprimida que incluso una cuchara de café pesa tanto como el Everest. Las estrellas de neutrones pueden girar cientos de veces por segundo, y, una especie de esa familia es, precisamente los magnetars.

SAbemos que una estrella de Neutrones es una esfera ultradensa que tiene aproximadamente unos 16 km de diámetro. Es, como sabéis, el núcleo de una estrella colapsada que en su día pudo ser mucho más masiva que nuestro Sol y que explotó en forma de supernova. Las hay que emiten pulsos continuos de radiación X, al girar, que son la variedad a las que llamamos púlsares.

Los físicos recelan de los detalles que no terminan de encajar. No pueden ignorarlos por pequeños que sean. Les hacen temer la existencia de algún error fundamental en sus modelos y teorías. Por eso tras más de tres decenios de incertidumbre, los expertos en estrellas de neutrones respiran un poco más tranquilos gracias al estudio publicado en The Astrophysical Journal por el español Manu Linares desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El misterio que entramaban las estrellas de neutrones era el siguiente: desde los años 70 los astrofísicos las han estado estudiando a partir de las explosiones que se producen en sus capas externas. Pero las estrellas de neutrones no explotaban como ellos pensaban que debían hacerlo. Hasta que por fin Terzan 5, la que ha estudiado Linares, les ha dado una alegría.

Ilustración artística de una estrella de neutrones y su disco de acreción. Crédito: NASA/Dana Berry.

Bombas de energía

Las estrellas de neutrones son el objeto observable más denso que existe en el universo. Son masas parecidas a nuestro Sol pero comprimidas en un radio de 8 a 15 kilómetros. En su interior la fuerza de la gravedad es billones de veces mayor a la terrestre. La descomunal presión compacta los átomos hasta que protones y electrones se funden formando neutrones. La temperatura y densidad son tan extremas que estos neutrones podrían llegar a romperse y dejar libres sus quarks.

A los astrofísicos les interesan sobremanera porque sus condiciones no existen en ningún otro lugar del universo observable. “Es como un laboratorio natural que nos permite investigar las leyes de la física en un rango de energías, densidades y campos magnéticos inalcanzables en la Tierra”, explica Manu Linares a SINC.

Escenas así son corrientes en el Universo. Algunas estrellas de neutrones son tan densas que atraen la masa de las estrellas cercanas y llegan a tener una potencia magnética tan grande que eyectan intensos e inmensos rayos Gamma y X al espacio interestelar que son detectados por nuestros ingenios que observan este tipo de sucesos. Es tal su intensidad que superan más de mil veces los campos magnéticos de una estrella de neutrones corriente.

Intensa emisión de rayos Gamma al espacio

Claro que pueden llegar a estallar en el proceso, toda vez que coger nasa de objetos circundantes con el campo magnético que ya poseen y que, al inyectarle nuevo material también se agranda y pone la estabilidad de la estrella en un equilibrio defícil de mantener. Hasta hace muy poco no se sabía que esta clase de estrellas, los AXP, también podrían sufrir estallidos.

Fue el Rossi, precisamente, el que detectó el estallido en la estrella AXP 1E 1048-5937. Posteriores investigaciones indicaron que tiene un campo magnético de aproximadamente 10^ 15 Gauss.

En el verano de 1967 Anthony Hewish y sus colaboradores de la Universidad de Cambridge detectaron, por accidente, emisiones de radio en los cielos que en nada se parecían a las que se habían detectado hasta entonces. Llegaban en impulsos muy regulares a intervalos de sólo 1 1/3 segundos. Para ser exactos, a intervalos de 1,33730109 segundos. La fuente emisora recibió el nombre de “estrella pulsante” o “pulsar”.

Esta es la imagen que de un púlsar tenemos pero… En general, las estrellas de neutrones pueden ser de variado rango o clase y hasta donde conocemos: De Neutrones, Púlsares y Magnetars cada una de ellas con sus extrañas y específicas cualidades que, al no llegar a comprenderlas… del todo, nos maravillan.

Se cree que los púlsares reciclados son púlsares ordinarios que han perdido energía y se han debilitado, y que luego se han puesto a girar de nuevo por acreción del gas de la estrella compañera. Existe una alta proporción de púlsares reciclados en los núcleos de los cúmulos globulares, donde la alta densidad de estrellas hace más probable la captura de una vieja estrella de neutrones en un sistema binario. Los primeros púlsares reciclados en ser descubiertos tenían períodos de pulsos muy cortos y se conocen como “púlsares de milisegundo”, aunque más tarde se descubrieron otros con períodos mucho más largo.

Para poder llegar a estrella de neutrones, la estrella original que implosiona es más masiva que nuestro Sol. La estrella de Neutrones es muy densa, tan densa como el núcleo de un átomo y, cuando colapsa se convierte en un púlsar giratorio que es el resultado de una explosión de supernova como la presenciada en 1054.

De todas las maneras y aunque han sido descubierto y, sin duda alguna existen, aún tenemos mucho que aprender de los magnetars que, son los objetos más extraños de la familia de las estrellas de neutrones.

emilio silvera

Mar

18

Las fuerzas de la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (2)

Comments (2)

Las fuerzas fundamentales del Universo que rigen en todas sus regiones y son las responsables de imponer el ritmo con el que se comporta la materia que con ellas interacciona y, en consecuencia, hace que cada objeto y cada cosa que en el Cosmos existe, tenga un comportamiento particular que lo define y que va, desde la materia inerte hasta ese otro nivel, mucho más elevado en el que la materia, evolucionada, alcanzó la facultad, no solo ya de moverse por sí misma, sino de generar pensamientos y…¡hasta sentimientos!

El cuadro que arriba nos explica de manera sencilla la interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, interacción electromagnética e interacción gravitatoria. (WikipediA).

Fuerza nuclear fuerte

Su alcance en metros: < 3 × 10-15, se dice que la propiedad de los quarks conocida como libertad asintótica hace que la interacción entre ellos sea débil cuanto más cerca están los unos de los otros, están confinados con los gluones en un radio o región de: r » hc/L » 10-13 cm. Al contrario de las otras fuerzas, esta crece con la distancia. Tiene una fuerza relativa de 1041. Es la responsable de mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico.

La partícula portadora de la fuerza es el gluón (glue en inglés, es pegamento) que en número de ocho, actúa como un espeso pegamento en forma de muelle que, cuanto más se estira más fuerza genera. La interacción nuclear fuerte es la mayor, la de más potencia de las cuatro fuerzas fundamentales, es 102 veces mayor que la fuerza electromagnética, aparece sólo entre los hadrones (protones, neutrones, etc). Como dijimos al principio, actúa a tan corta distancia como 10-15 metros, mediado por mesones virtuales que llamamos gluones.

Fuerza nuclear débil

Su alcance es de < 10-15 metros, su fuerza relativa de 1028, intervienen en la radiación radiactiva, ocurre entre leptones (electrones, muones, tau y los correspondientes neutrinos asociados) y en la desintegración de los hadrones, la desintegración beta de las partículas y núcleos. Está mediada por el intercambio de partículas virtuales, llamadas bosones vectoriales intermediarios: en este caso, las partículas W+, W– y Z0. Esta interacción se describe por la teoría electrodébil que la unifica con las interacciones electromagnéticas.

Las interacciones electromagnéticas

Tiene un alcance infinito, su fuerza relativa es de 1039, es la responsable de las fuerzas que controlan la estructura atómica, reacciones químicas y todos los fenómenos electromagnéticos. Unen los átomos para formar moléculas, propaga la luz, las ondas de radio y otras formas de energías.

Puede explicar las fuerzas entre las partículas cargadas, pero al contrario de las interacciones gravitacionales, puede ser tanto atractiva como repulsiva. Algunas partículas neutras se desintegran por interacciones electromagnéticas. La interacción se puede interpretar tanto como un campo clásico de fuerzas (ley de Coulomb) como por el intercambio de unos fotones virtuales. Igual que en las interacciones gravitatorias, el hecho de que las interacciones electromagnéticas sean de largo alcance significa que tienen una teoría clásica bien definida dada por las ecuaciones de Maxwell. La teoría cuántica de las interacciones electromagnéticas, se describen con la electrodinámica cuántica, que es una forma sencilla de teoría gauge.

Todo cae por su peso, fuera del espoacio

La interacción gravitacional

La interacción gravitacional, conocida como la fuerza de gravedad, es unas 1040 veces más débil que la interacción electromagnética; es la más débil de todas las fuerzas de la naturaleza. Su alcance, como el de la fuerza electromagnética, es infinito, y su fuerza relativa es de 1. Su función es actuar entre los cuerpos masivos sobre los que ejerce una fuerza atractiva en función de sus masas y de las distancias que los separa, mantienen unidos los planetas alrededor del Sol, las estrellas en las galaxias y nuestros pies pegados a la superficie de la Tierra.

La interacción puede ser comprendida utilizando un campo clásico en el que la intensidad de la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia entre los cuerpos interaccionantes (Ley de Newton). El hipotético cuanto de gravitación, el bosón denominado gravitón, es también un concepto útil en algunos contextos. En la escala atómica, la fuerza gravitacional es despreciablemente débil, pero a escala cosmológica, donde las masas son enormes, es inmensamente importante para mantener el equilibrio entre los componentes del universo.

Sin la fuerza de gravedad, el universo sería un completo caos, todos los planetas, estrellas y demás objetos cosmológicos estarían vagando sin rumbo por el vacío estelar y las colisiones serían lo cotidiano. Debido a que las interacciones gravitacionales son de largo alcance, hay una teoría macroscópica bien definida, que es la relatividad general.

Nuestro Universo (no sabemos si podrían existir otros), es como es, porque las fuerzas que lo rigen son tal y como las hemos descrito más arriba; si alguna de estas fuerzas fueran mínimamente distintas, si la carga o la masa del electrón variaran sólo una millonésima, el universo sería otro muy distinto y, seguramente, nosotros no estaríamos aquí para contarlo.

Todo el conjunto está sometido a un equilibrio que, entre otras cuestiones, hizo posible la existencia de vida inteligente en nuestro universo, al menos, que sepamos, en un planeta insignificante de un sistema solar insignificante situado en la periferia de una de las más de cien mil millones de galaxias que se supone pueblan el Universo. Estadísticamente hablando, sería casi imposible que no existieran otros muchos planetas, en otros sistemas solares, ocupados por seres inteligentes similares o distintos a nosotros. El problema está en que podamos coincidir en el tiempo y en que podamos, de alguna manera, vencer las distancias que nos separan.

Los procesos científicos que comentamos en este lugar, los fenómenos del Universo que hemos debatido y, también, los misterios y secretos que el inmenso Cosmos nos oculta han contribuido, aunque inadvertidamente, a comprometer e involucrar a nuestra especie en la vastedad del universo que ha sido una fuente de misterio y curiosidad para todas las civilizaciones que poblaron la Tierra desde tiempos inmemoriales. La astronomía ha venido a descorrer el velo, que supuestamente, aislaban la Tierra de los ámbitos interestelares que están situados mucho más allá de nuestro Sistema solar, y todo eso nos llevó lejos, al auténtico Universo que ahora, sí conocemos. La Física cuántica llegó para destruir esa barrera invisible que separaba lo grande de lo muy pequeño y que supuestamente, separaba al observador distante del mundo observado; descubrimos que estamos inevitablemente enredados en aquello que estudiamos.

Goethe dice en su Fausto: “primero que todo debéis estudiar la metafísica”. La metafísica es la auténtica disciplina de las grandes escuelas de oriente y occidente afirman enfáticamente que todo fenómeno de la naturaleza se halla íntimamente conectado con todos los fenómenos que le rodean. Ningún fenómeno puede estar aislado y cuando se le estudia aisladamente puede parecer un absurdo. La ley de causa y efecto es el engranaje secreto de la mecánica de la naturaleza.

Hay cuestiones que van mucho más allá de nuestros pensamientos, sobrepasan la propia filosofía y entran en el campo inmaterial de la Metafísica, quizá el único ámbito que realmente pueda explicar lo que la Mente es. Allí reside la esencia de lo complejo, del SER. Ya sabéis:

“Todo estado presente de una sustancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado anterior, de modo que su presente está cargado de su futuro.”

En esta “fragua” se forjan estrellas y mundos mediante la transmutación de la materia simple en material complejo que…

La Astrofísica, al demostrar que la materia es la misma en todas partes y que en todas partes obedece a las mismas leyes, reveló una unidad cósmica que se extiende desde la fusión nuclear en las estrellas hasta la química de la vida que allí se produce a lo largo de todo el Universo. La evolución darwiniana, al destacar que todas las especies de la vida terrestre están relacionadas y que todas surgieron de la materia ordinaria, puso de manifiesto que no hay ninguna muralla que nos separe de las otras criaturas de la Tierra, o del planeta que nos dio la vida: que estamos hechos del mismo material del que están hechos los mundos y, de la misma manera (creo), estarán también, formados los otros mundos y las posibles formas de vida que en ellos puedan estar presentes y surjan en el futuro.

Aquel no era un mundo para nosotros y, del espacio llegó la salvación

Hay que pensar en las especies que a lo largo de miles de millones de años se han extinguido en nuestro planeta. Hace ahora algo más de 65 millones de años que desaparecieron los dinosaurios, que reinaron en nuestro planeta durante 150 millones de años. Podemos decir entonces que nuestra especie es una recién llegada al planeta y, aunque es la primera -al menos así parece ser- que tiene conciencia de ser y algo de “racionalidad”, no sabemos por cuánto tiempo estaremos aquí, si nos extinguiremos antes de tener la oportunidad o los medios de contactar con otras inteligencias, o si nuestra manera de ser no nos lleva a la autodestrucción. Pero somos jóvenes, nuestra presencia más rudimentaria en el planeta -el origen- data de sólo 3 millones de años y, habrá que tener la ilusión de que, finalmente, seremos capaces de comprender, donde está el camino a seguir, dejar de lado las cosas superfluas y atender, a lo realmente importante para poder salvar, si la Naturaleza nos deja, a nuestra especie que, tiene su futuro en otros mundos, en otras estrellas que, como ahora el Sol, estén brillando en la secuencia principal… ¡de la Vida!

emilio silvera

Totales: 84.532.903

Totales: 84.532.903 Conectados: 33

Conectados: 33