Feb

2

Somos parte del Universo ¡La que piensa!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (2)

Comments (2)

Entradas anteriores

A.A significa aminoácido. Y aminoácido es la sustancia básica de la que se forman las proteínas. Y las proteínas, ya lo sabemos, son los ladrillos con los que se construye nuestro organismo. Hay aminoácidos que son producidos por el organismo. Pero hay otros, ocho en total, que son ajenos al organismo, que no son secretados por él y que, en consecuencia, deben ser aportados por los alimentos. Estos ocho A.As son conocidos como los esenciales. Y entre ellos, se encuentran la leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.

Nombres tan complicados que llegan a causar aburrimiento… Si no fuera porque representan sustancias absolutamente indispensables para el buen funcionamiento del cerebro. En efecto, además de servir para el mantenimiento de los tejidos y órganos, para la fabricación de las enzimas, los anticuerpos y las hormonas, estos aminoácidos forman los neurotransmisores. Siendo éstos últimos vitales para el equilibrio de las funciones cerebrales. Porque los neurotransmisores, mensajeros químicos, son los que garantizan la comunicación química y el flujo eléctrico entre una neurona y otra. No divaguemos y más bien concentrémonos en tres de los aminoácidos: el triptófano que se transforma en serotonina, la tirosina y la fenilalanina que se convierten en dopamina y noradrenalina.

Y miremos cuán importantes son cada uno de ellos: la serotonina es ante todo la responsable de la serenidad. Favorece el reposo, el buen humor, inhibe las tensiones, la agresividad y las cóleras. Se la misma serotonina depende igualmente la regulación del apetito, especialmente del afán de atosigarse de azúcares y golosinas. Una falta de dopamina se presenta con frecuencia en personas adictas (drogas, alcohol, tabaco…) y en quienes sufren de anorexia y bulimia.

Por su parte, tanto la dopamina como la noradrenalina favorecen la autoestima, el deseo de realizar proyectos y obras, la motivación, la energía y la memoria. Estos neurotransmisores permiten reencontrar el deseo de ir hacia adelante, de progresar u de realizarse, actúan como aceleradores del despertar y del actuar.

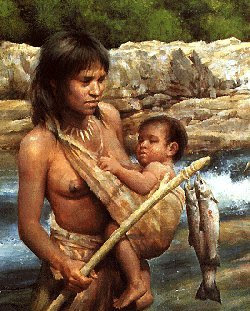

Los ladrillos del cerebro: Es evidente que el estímulo para la expansión evolutiva del cerebro obedeció a diversas necesidades de adaptación como puede ser el incremento de la complejidad social de los grupos de homínidos y de sus relaciones interpersonales, así como la necesidad de pensar para buscar soluciones a problemas surgidos por la implantación de sociedades más modernas cada vez. Estas y otras muchas razones fueron las claves para que la selección natural incrementara ese prodigioso universo que es el cerebro humano.

Claro que, para levantar cualquier edificio, además de un estímulo para hacerlo se necesitan los ladrillos específicos con las que construirlo y la energía con la que mantenerlo funcionando. La evolución rápida del cerebro no solo requirió alimentos de una elevada densidad energética y abundantes proteínas, vitaminas y minerales; el crecimiento del cerebro necesitó de otro elemento fundamental:

Un aporte adecuado de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, que son componentes fundamentales de las membranas de las neuronas, las células que hacen funcionar nuestro cerebro.

Hoy sabemos que incluir en los alimentos que tomamos productos con ácidos grasos poliinsaturados omega-3 pueden reducir la mortandad y los ingresos hospitalarios por enfermedades vasculares de pacientes con problemas cardíacos. En ciertos territorios de la Tierra, en los que dichos productos eran abundantes de manera natural, sus habitantes se vieron benficiados de ello.

Nuestro organismo, como ya he señalado, es incapaz de sintetizar en el hígado suficiente cantidad de estos ácidos grasos; tiene que conseguirlos mediante la alimentación. Estos ácidos grasos son abundantes en los animales y en especial en los alimentos de origen acuático (peces, moluscos, crustáceos). Por ello, algunos especialistas consideran que la evolución del cerebro no pudo ocurrir en cualquier parte del mundo y, por lo tanto, requirió un entorno donde existiera una abundancia de estos ácidos grasos en la dieta: un entorno acuático.

El cerebro humano contiene 600 gramos de estos lípidos tan especiales imprescindibles para su función. Entre estos lípidos destacan los ácidos grasos araquidónico (AA, 20:4 W-6) y docosahexaenoico (D H A, 22:6 W-3); entre los dos constituyen el noventa por 100 de todos los ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena en el cerebro humano y en el resto de los mamíferos.

Una buena provisión de estos ácidos grasos es tan importante que cualquier deficiencia dentro del útero o durante la infancia puede producir fallos en el desarrollo cerebral. El entorno geográfico del este de África donde evolucionaron nuestros ancestros proporcionó una fuente única nutricional, abundante de estos ácidos grasos esenciales para el desarrollo cerebral. Esta es otra de las circunstancias extraordinarias que favoreció nuestra evolución.

Las evidencias fósiles indican que el género Homo surgió en un entorno ecológico único, como es el formado por los numerosos lagos que llenan las depresiones del valle del Rift, el cual, en conjunto y desde un punto de vista geológico, es considerado un “protoocéano”. El área geográfica formada por el mar Rojo, el golfo de Adén y los grandes lagos del Rift forman lo que en geología se conoce como “océano fallido”. Son grandes lagos algunos de una gran profundidad (el lago Malwi tiene 1.500 metros y el lago Tanganika 600 m.) y de una enorme extensión (el lago Victoria, de casi 70.000 km2, es el mayor lago tropical del mundo). Se llenaban, como hacen hoy, del agua de los numerosos ríos que desembocan en ellos; por eso sus niveles varían según las condiciones climatológicas regionales y estaciónales.

Islote del Lago Victoria

Muchos de estos lagos son alcalinos debido al intenso volcanismo de la zona. Son abundantes en peces, moluscos y crustáceos que tienen proporciones de lípidos poliinsaturados de larga cadena muy similares a los que componen el cerebro humano. Este entorno, en el que la especie Homo evolucionó durante al menos dos millones de años, proporcionó a nuestros ancestros una excelente fuente de proteínas de elevada calidad biológica y de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, una combinación ideal para hacer crecer el cerebro.

Ésta es otra de las razones en las que se apoyan algunos para sugerir que nuestros antecesores se adaptaron durante algunos cientos de miles de años a un entorno litoral, posiblemente una vida lacustre, en el “océano fallido” de los grandes lagos africanos y que nuestra abundante capa de grasa subcutánea es la prueba de esta circunstancia de nuestra evolución.

La realidad es que este entorno lacustre proporcionó abundantes alimentos procedentes del agua, ricos en proteínas de buena calidad y en ácidos grasos poliinsaturados. Estos alimentos completaban la carroña incierta o la caza casi imposible. Durante cientos de miles de años evolucionaron los homínidos en este entorno entre la sabana ardiente y las extensiones interminables de aguas someras por las que vagaban los clanes de nuestros antepasados chapoteando a lo largo de kilómetros en busca de alimento. Este entorno único no solo garantizó los nutrientes necesarios para desarrollar el cerebro, sino que aceleró numerosos cambios evolutivos que confluirían en el Homo sapiens.

Nuestra especie es muy homogénea en sus características: somos muy similares a pesar de lo que pudiera parecer a causa de las diferencias del color en la piel o en los rasgos faciales de las diferentes poblaciones. Tanto los datos de la genética homo los de la paleantropología muestran que los seres humanos, como especie, procedemos de un grupo pequeño de antepasados que vivían en África hace unos cuatrocientos mil años.

Hemos logrado determinar con precisión nuestros orígenes como especie mediante precisos análisis genéticos; por ejemplo, los estudios llevados a cabo sobre los genes de las mitocondrias pertenecientes a individuos de todas las poblaciones del mundo y de todas las razas.

Estudiando el A D N mitocondrial de miles de personas se ha llegado a formular la llamada “Teoría de la Eva Negra”, según la cual todos nosotros, los Homo sapiens, procedemos de una hembra que vivió en algún lugar de África hace ahora unos tres cientos mil años. Otros estudios se han realizado mediante el análisis del polimorfismo del cromosoma Y.

Recientemente se ha demostrado la existencia de grupos coactivos de neuronas que ocupan territorios discretos en cortes de cerebro, estos grupos han recibido el nombre de dominios neuronales. La co-activación de un dominio puede ser mediado por un tipo de conexiones entre dendritas de neuronas llamadas uniones comunicantes o de hendidura (gap junctions). Tales uniones son complejos proteínicos que forman un túnel entre dos células cercanas, permitiendo el paso de iones y pequeños metabolitos. Se ha demostrado que las neuronas acopladas eléctricamente entre sí por uniones de hendidura pueden activarse con idéntica eficacia, si no mayor, que las neuronas conectadas por sinapsis. No obstante, se ha podido comprobar que el acoplamiento entre neuronas desaparece al madurar la corteza, coincidiendo esta desaparición con el final del período crítico del desarrollo. En base a estas observaciones, se ha planteado la hipótesis según la cual los dominios neuronales unen entre sí a las células que posteriormente estaran comunicadas con sinapsis habituales. Según este modelo, las uniones de hendidura desaparecen durante el desarrollo y son remplazadas en su función por conexiones sinapticas.

Las neuronas necesitan determinados factores de crecimiento para sobrevivir, puesto que los niveles de estos factores son muy bajos, las neuronas compiten por ellos, de tal manera, que si no pueden conseguirlos, mueren. Este fenómeno se denomina muerte celular natural . Se han descrito tres clases diferentes de factores de crecimiento por los que compiten las neuronas: el factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y la neurotrofina-3 (NT-3). Los tres pertenecen a la familia de factores de crecimiento nervioso.

Se ha encontrado que la serotonina puede estimular la sinaptogénesis, aumentando el desarrollo de neuropilos y de la sinapsis en neuronas en cultivo. También conviene señalar que durante el establecimiento de la sinapsis, se produce un incremento en el metabolismo oxidativo cerebral y aumenta la síntesis de fosfolípidos y colesterol.

Se cree que en la sinapsis existe una importante transferencia bidireccional de sustancias esenciales para la supervivencia y normal funcionamiento de las células presinápticas y postsinápticas, como por ejemplo, el factor de crecimiento nervioso (NGF).

Teoría de “La Eva Mitocondrial” o”Eva Negra”

Pero tanto unos estudios como otros han dado el resultado similar. Los estudios del material genético del cromosoma Y confirman que la Humanidad tuvo un antepasado varón que vivió en África hace unos doscientos mil años. Seria la “Teoría del Adán Negro”. Estudios del Gen de la hemoglobina ratifican que todas las poblaciones humanas modernas derivan de una población ancestral africana de hace unos doscientos mil años compuesta por unos seiscientos individuos.

Los hallazgos paleoantropológicos ratifican el origen único y africano de nuestra especie. Se han encontrado en diversa regiones de África algunos fósiles, de características humanas modernas, con una antigüedad de entre tres cientos mil y cien mil años; estos incluyen: el cráneo de kabwe (en Zambia), de 1.285 c.c.; el fósil KNM-ER-3834 del lago Turkan, en Kenia, de casi litro y medio; los fósiles encontrados en los yacimientos de Border Cave y Klassies River Mouth, de África del sur; y los esqueletos y cráneos encontrados en los enterramientos de la Cueva de Qafzeh y del abrigo de Skhul, ambos en Israel y datados en unos cien mil años.

En 1.968 se descubrieron en Dordoña el cráneo y el esqueleto de uno de nuestros antepasados, al que se denominó Hombre de Cro-Magnon. Hoy sabemos que hace unos cuarenta mil años aparecieron en Europa unos inmigrantes de origen africano, que eran los primeros representantes de la especie Homo sapiens sapiens que alcanzaban estos territorios. Llegaron con unas armas terribles e innovadoras, conocían el modo de dominar el fuego y poseían una compleja organización social; y por lo que se refiere a las otras especies de homínidos que habitaban por aquel entonces Europa, concretamente los Homo neandertales, al parecer, los eliminaron por completo.

Los cromañones poseían las características de los pobladores de las regiones próximas al ecuador: poco macizos, muy altos y de brazos y piernas largas; sus huesos eran muy livianos por aumento del canal medular, dentro de la diáfisis. Los huesos que formaban las paredes del cráneo eran más finos, que los de sus predecesores. Habían sufrido una reducción de la masa muscular. El desarrollo de armas que podían matar a distancia con eficacia y sin requerir gran esfuerzo, como los propulsores, las hondas y, más tarde, el arco y las flechas, hicieron innecesarias una excesiva robustez. En general, eran muy parecidos a nosotros y, hasta tal punto es así que, si cogiéramos a uno de estos individuos, lo lleváramos a la peluquería, le pusiéramos un buen traje, y lo sacáramos de paseo, se confundiría con el resto de la gente sin llamar a atención.

Llegados a este punto, no merece la pena relatar aquí las costumbres y forma de vida de esas poblaciones que, en tantos y tantos escritos hemos podido leer y conocemos perfectamente. El objeto de todo esto era esbozar un perfil de lo que fuimos, de manera que dejemos ante nosotros la evolución por la que hemos pasado hasta llegar aquí, y, a partir de ahora, pensar en la evolución que nos queda hasta convertirnos en los seres del futuro que, seguramente, regirán en el Universo.

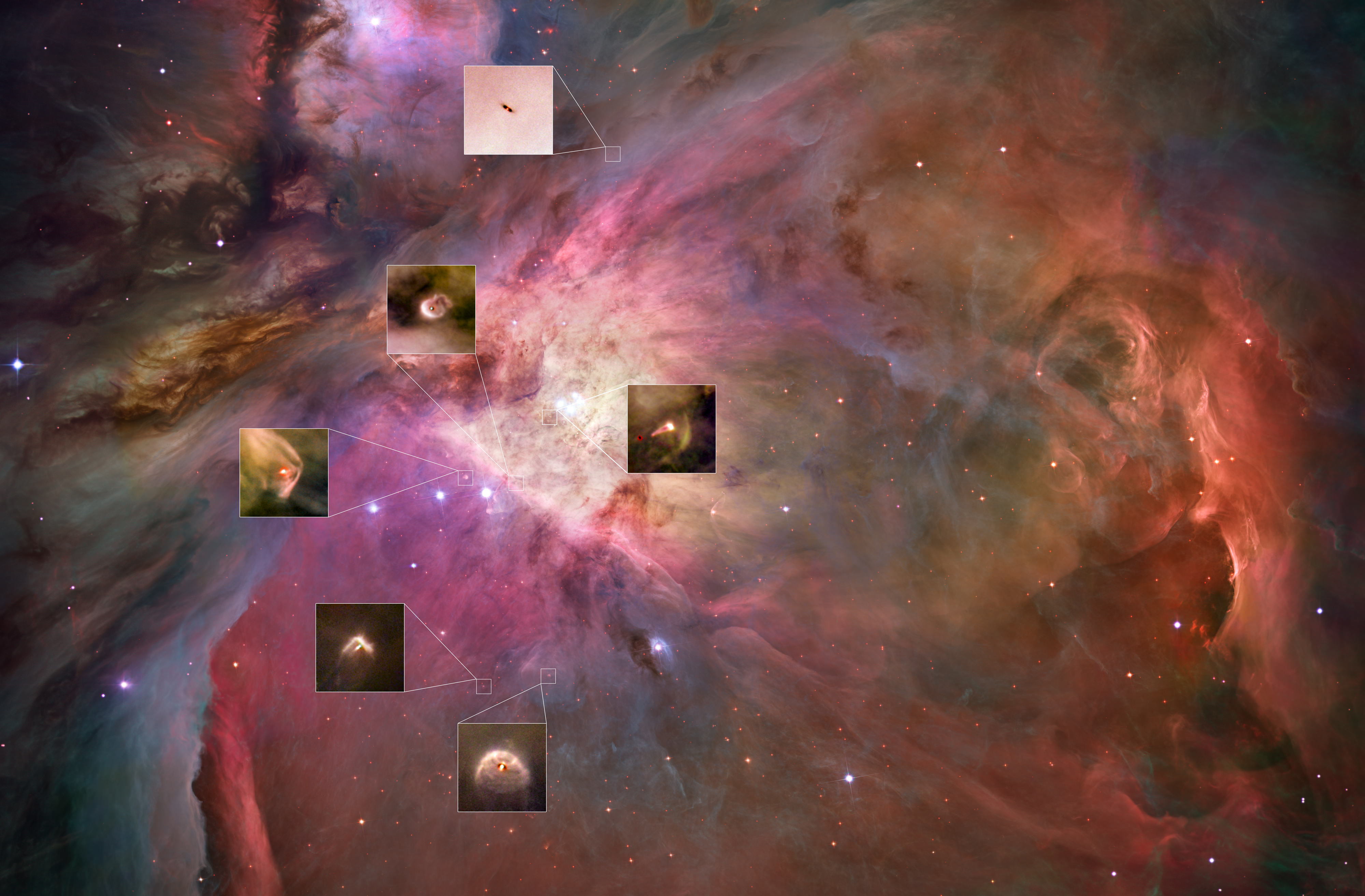

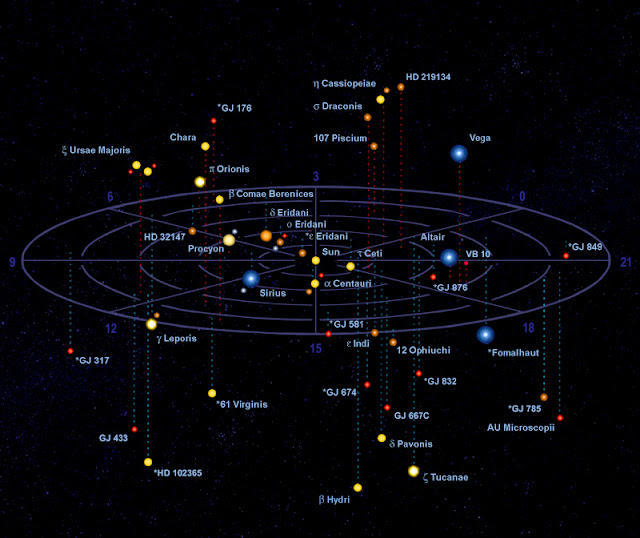

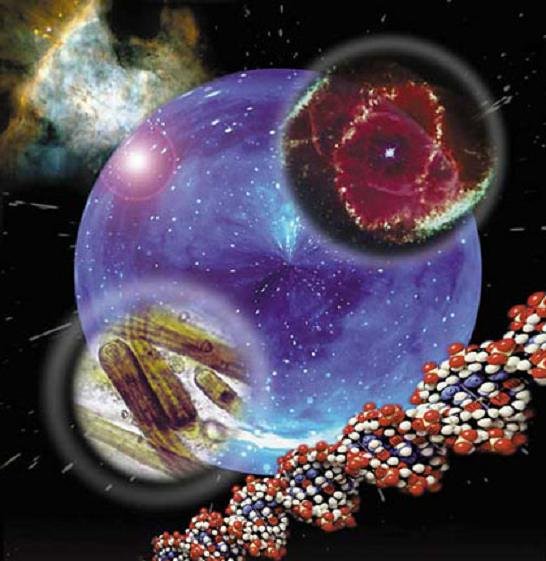

Hemos sido capaces de detectar otros sistemas solares que están en formación en Nebulosas lejanas y sabemos de lo que existe en el universo profundo. Es curioso cómo el universo tiene la curiosa propiedad de hacer que los seres vivos piensen que sus inusuales propiedades son poco propicias para la vida, para la existencia de vida, cuando de hecho, es todo lo contrario; las propiedades del universo son esenciales para la vida. Lo que ocurre es que en el fondo tenemos miedo; nos sentimos muy pequeños ante la enorme extensión y tamaño del universo que nos acoge. Sabemos aún muy poco sobre sus misterios, nuestras capacidades son limitadas y al nivel de nuestra tecnología actual estamos soportando el peso de una gran ignorancia sobre muchas cuestiones que necesitamos conocer. Y, aunque parezca que estamos muy lejos de esas imágenes de arriba de tiempos remotos, en realidad, no estamos tan lejos de aquello y, nuestras mentes tienen gravados aquellos momentos del pasado que siguen con nosotros. Y, aunque el tiempo del universo no es como nuestro tiempo (mucho más corto y efímero), algo sí hemos podido aprender.

Nuestros corazones están dentro de la materia y, en cuanto se les da una oportunidad surgen y sienten

Ahora tenemos otra manera de mirar el universo y, cuando contemplamos el cielo cuajado de estrellas, sí sabemos lo que estamos viendo y lo que, en cada una de esas estrellas está pasando. Esta nueva manera de mirar el universo nos da nuevas ideas, no todo el espacio son agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias y desconocidos planetas; la verdad es que casi todo el universo está vacío y sólo en algunas regiones tiene agrupaciones de materia en forma de estrellas y otros objetos estelares y cosmológicos; muchas de sus propiedades y características más sorprendentes (su inmenso tamaño y su enorme edad, la soledad y oscuridad del espacio) son condiciones necesarias para que existan observadores inteligentes como nosotros.

Y… otros seres conscientes

No debería sorprendernos la vida extraterrestre (si miramos nuestra propia historia, tendremos que coincidir en el hecho cierto de que, lo mismo que pasó aquí, en la Tierra, pudo haber pasado en otros planetas que como en el nuestro, tuvieron las condiciones para el surgir de la vida), si existe, pudiera ser tan rara y lejana para nosotros como en realidad nos ocurre aquí mismo en la Tierra, donde compartimos hábitat con otros seres vivos con los que hemos sido incapaces de comunicarnos, a pesar de que esas formas de vida, como la nuestra, están basadas también en el carbono. Algunos bioquímicos dicen que no se puede descartar formas de vida inteligente basadas en otros elementos, como por ejemplo, el silicio. Por mi parte, tengo la sensación, conociendo las propiedades del Carbono y las del Silicio que, será difícil encontrar esas clases de vida, aunque…no descarto nada.

¿Que duda nos puede caber? Partiendo de la materia “inerte” evolucionado, hemos podido llegar hasta los pensamientos. Nuestros cerebros (como seguramente otros munchos en los múltiples mundos dxparcidos por el Universo), han alcanzado la consciencia de Ser partiendo de una simple célula replicante surgifda de un protoplasma vivo que se formo en nuestro planeta hace ahora unos cuatro mil millones de años. ¿Que hasta dónde podremos llegar? A esa pregunta solo podría contestar la Naturaleza y, seguramente, si nosotros ponemos los medios… ¡El final nos queda muy lejos!

emilio silvera

Feb

2

Conociendo la Vía Láctea

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

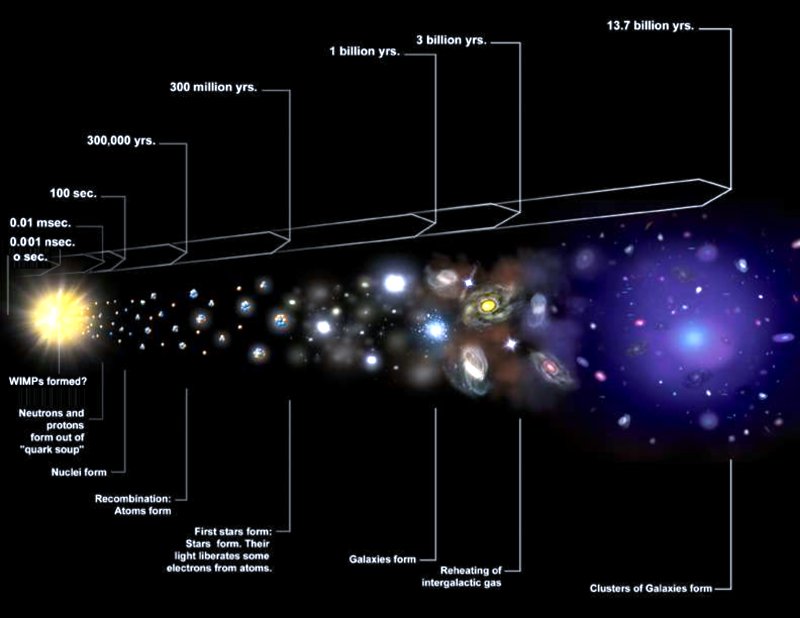

Mientras lee estas líneas, usted atraviesa el universo a una velocidad de dos millones de kilómetros por hora. No se trata de una fantasía, sino de un hecho contrastado que, hasta ahora, los astrónomos no sabían explicar del todo.

La teoría más aceptada dice que el supercúmulo de Sharpley, la mayor concentración de galaxias en el universo cercano, nos atrae con su empuje gravitatorio, acelerando a la Vía Láctea a esa vertiginosa velocidad. Pero esa propuesta no cuadraba con las observaciones del movimiento y la trayectoria del grupo local, el cúmulo de galaxias que engloba a Andrómeda y la Vía Láctea, nuestro diminuto vecindario en la inmensidad del universo.

Ahora, un nuevo estudio publicado hoy apunta a un segundo culpable. Se trata de una enorme región del universo que está a unos 500 millones de años luz y que, en términos cosmológicos, está vacía.

Hasta ahora solo existían pequeños indicios de este vacío y nadie había conseguido cuantificar sus efectos o localizarlo”

El astrofísico Yehuda Hoffman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el resto de su equipo, ha realizado una simulación en tres dimensiones del movimiento de la Vía Láctea por el universo cercano. Se han basado en observaciones de la velocidad de 8.000 galaxias hechas con el telescopio espacial Hubble y otros instrumentos. Los resultados, publicados en Nature Astronomy, confirman la existencia de esa región con una baja densidad de estrellas y galaxias que repele a la Vía Láctea justo en la dirección del supercúmulo de Sharpley, que a su vez la atrae con la masa de sus miles de galaxias. La suma de ambas fuerzas hace que la Vía Láctea viaje a esos dos millones de kilómetros por hora respecto a la velocidad constante de la radiación cósmica de microondas, generada tras el Big Bang.

El universo se expande a una velocidad definida por la constante de Hubble, explica Hoffman. Si se resta esa aceleración, el “efecto neto [de la nueva región] sobre la Vía Láctea es de repulsión”, explica. “Hasta ahora solo existían pequeños indicios de este vacío y nadie había conseguido cuantificar sus efectos o localizarlo”, señala. Este vacío, bautizado como repulsor dipolo, “aporta la otra mitad de la historia para explicar al completo el movimiento de la galaxia tal y como lo observamos”, resalta Hoffman.

El nuevo mapa muestra cómo el “atractor” y el “repulsor” influyen en un área del universo de unos 500 millones de años luz y que contiene otras grandes concentraciones de materia como el supercúmulo de Perseo-Piscis, el cúmulo de Hércules, la constelación de Lepus y Laniakea, el supercúmulo que habitamos los terrícolas. “Hasta donde sabemos esta es la mayor reconstrucción del universo local que se ha realizado”, asegura Hoffman.

La nueva región del universo descrita en el estudio no está realmente vacía, pero sí tiene menos estrellas y galaxias de lo normal y, por lo tanto, es mucho menos densa que las agrupaciones de cúmulos galácticos. El equipo de Hoffman espera que en el futuro se consiga observar la luz de estrellas en esta región.

El astrónomo añade que las características observadas para la Vía Láctea no tienen nada de especial en un universo que contiene unos dos billones de galaxias. “Su comportamiento parece muy común y encaja perfectamente con el modelo estándar de la cosmología”, que describe la estructura y evolución del universo a partir del Big Bang, resalta. “En este sentido, Copérnico tenía razón, no hay nada que nos haga especiales dentro del universo”, concluye.

Dic

14

El Universo, las galaxias…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

Todas las galaxias contienen los mismos componentes de estrellas, cúmulos, nebulosas, miríadas de estrellas e infinidad de mundos (unos con vida (por lógica) y otros no, según estén situados en relación a la estrella que orbiten, fenómenos más extraños como agujeros negros y otros que, seguramente nos quedan por descubrir.

Nuestro universo es igual en todas partes. Las leyes que rigen en todo el universo son las mismas. La materia que puebla el universo, gases estelares, polvo cósmico, galaxias con cientos de miles de millones de estrellas y sistemas planetarios, también son iguales en cualquier confín del universo. Todo el universo, por lo tanto, está plagado de sistemas solares, nebulosas, agujeros negros y de estrellas de neutrones. En realidad, con el transcurso del tiempo, el número de estos objetos masivos estelares irá en aumento, ya que cada vez que explota una estrella supermasiva, nace un nuevo agujero negro o una estrella de neutrones, transformándose así en un objeto distinto del que fue en su origen. De gas y polvo pasó a ser estrella y después se transformó en un agujero negro o en una estrella de neutrones. Pero hoy, hablaremos de…

GALAXÍAS

La Galaxia espiral que acoge a nuestro Sol y a las estrellas visibles a simple vista durante la noche; es escrita con G mayúscula para distinguirla de las demás galaxias. Su disco es visible a simple vista como una débil banda alrededor del cielo, la Vía Láctea; de ahí que a la propia Galaxia se la denomine con frecuencia Vía Láctea.

Nuestra galaxia tiene tres componentes principales. Uno es el disco de rotación de unas 6×1010 masas solares consistentes en estrellas relativamente jóvenes (población II), cúmulos cubiertos de gas y polvo, estando estrellas jóvenes y material interestelar concentrados en brazos espirales. El disco es muy delgado, de unos 1.000 a. l., comparado con su diámetro de más de 100.000 años luz. Aún continúa una activa formación de estrellas en el disco, particularmente en las nubes moleculares gigantes.

El segundo componente principal es un halo débil y aproximadamente esférico con quizás el 15 – 30% de la masa del disco. El halo está constituido por estrellas viejas (población II), estando concentradas parte de ellas en cúmulos globulares, además de pequeñas cantidades de gas caliente, y se une a un notable bulbo central de estrellas, también de la población II.

El tercer componente principal es un halo no detectado de materia oscura con una masa total de al menos 4×1011 masas solares. En total, hay probablemente alrededor de 2×1011 estrellas en la Galaxia (unos 200 mil millones), la mayoría con masas menores que el Sol.

La edad de la Galaxia es incierta, si bien el disco tiene al menos 10.000 millones de años, mientras que los cúmulos globulares y la mayoría de las estrellas del halo se cree que tienen entre 12.000 y 14.000 millones de años.

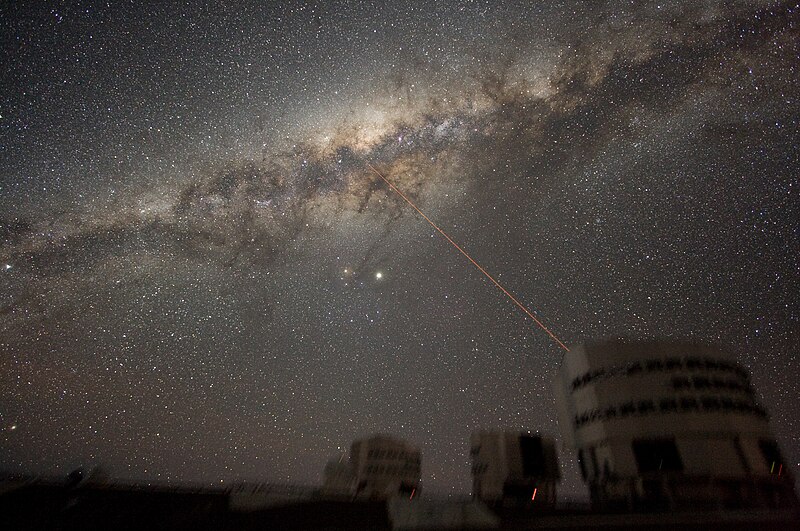

Centro Galáctico de la Vía Láctea visto desde el Observatorio Paranal

El Sol se encuentra a una distancia que está entre 26.000 y 30.000 años luz del centro galáctico, en el Brazo de Orión.

El mismo centro galáctico se halla en la constelación Sagitarius.

La Vía Láctea es una espiral, aunque las observaciones de su estructura y los intentos de medir las dimensiones de los brazos espirales se ven impedidos por el polvo oscurecedor del disco y por las dificultades en estimar distancias. Es posible que la Galaxia sea una espiral barrada dado que existen algunas evidencias de una estructura en forma de barra en las regiones centrales y el bulbo.

Todas las galaxias son sistemas de estrellas, a menudo con gas y polvo interestelar, unidas por la gravedad. Las galaxias son las principales estructuras visibles del universo. Varían desde las enanas con menos de un millón de estrellas a las supergigantes con más de un billón de estrellas, y un diámetro desde unos pocos cientos a mas de 600.000 años luz. Las galaxias pueden encontrarse aisladas o en pequeños grupos, como el nuestro conocido Grupo Local, o en grandes cúmulos como el Cúmulo de Virgo.

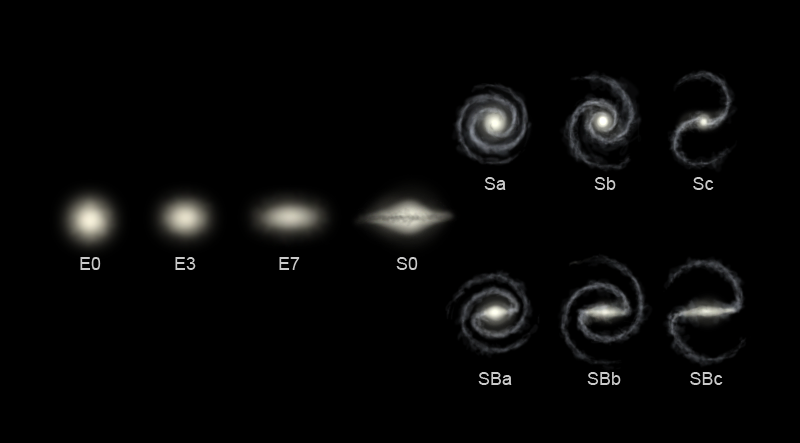

Este esquema, que sólo descansa en la apariencia visual, no toma en cuenta otros aspectos, tales como la tasa de formación de estrellas o la actividad del núcleo galáctico.

Las galaxias se clasifican habitualmente de acuerdo a su apariencia (clasificación de Hubble). A parecen en dos formas principales: espirales (con brazos) y elípticas (sin brazos). Las elípticas tienen una distribución de estrellas suave y concentrada en el centro, con muy poco gas o polvo interestelar. De las espirales hay varios tipos, espirales ordinarias y barradas. Ambos tipos tienen material interestelar además de estrellas. Las galaxias lenticulares presentan un disco claro, aunque sin brazos espirales visibles.

Las galaxias irregulares tienen una estructura bastante amorfa e irregular, en ocasiones con evidencias de brazos espirales o barras. Unas pocas galaxias no se parecen a ninguno de estos tipos principales, y pueden ser clasificadas como peculiares. Muchas de éstas son probablemente los resultados de choques entre galaxias que han quedado fusionadas quedando configuradas después de manera irregular.

El tipo de galaxia más numeroso pueden ser las galaxias esferoidales, pequeñas, y relativamente débiles, que tienen forma aproximadamente elíptica.

Se cree que las galaxias se han formado por la acumulación gravitacional de gas, algún tiempo después de la época de la recombinación. Las nubes de gas podrían haber comenzado a formar estrellas, quizás como resultado de las colisiones mutuas. El tipo de galaxia generado podría depender del ritmo al que el gas era transformado en estrellas, formándose las elípticas cuando el gas se convertía rápidamente en estrellas, y las espirales si la transformación de estrellas era lo suficientemente lenta como para permitir crecer de forma significativa un disco de gas.

Las galaxias evolucionan al convertir progresivamente su gas remanente en estrellas, si bien no existe probablemente una evolución entre las diferentes tipos de la clasificación del conocido sistema de Hubble. No obstante, algunas galaxias elípticas pudieron haberse creado por la colisión y posterior fusión de dos galaxias espirales.

El número relativo de galaxias de los diferentes tipos está íntimamente relacionado con su brillo intrínseco y con el tipo de grupo o cúmulo al que pertenecen. En los cúmulos densos, con cientos o miles de galaxias, una alta proporción de las galaxias brillantes son elípticas y lenticulares, con unas pocas espirales (5 – 10%).

No obstante, la proporción de espirales pudo haber sido mayor en el pasado, habiendo perdido las espirales su gas de manera que ahora se asemejan a los lenticulares, o habiendo sufrido fusiones con otras galaxias espirales e irregulares para convertirse en elípticas. Ya sabéis que nada desaparece, sólo se transforma.

Fuera de los cúmulos, la mayoría de las galaxias pertenecen a grupos que contienen entre unos pocos y varias docenas de miembros, siendo raras las galaxias aisladas. Las espirales constituyen el 80% de las galaxias brillantes en estos entornos de baja densidad, con una correspondiente baja proporción de elípticas y lenticulares.

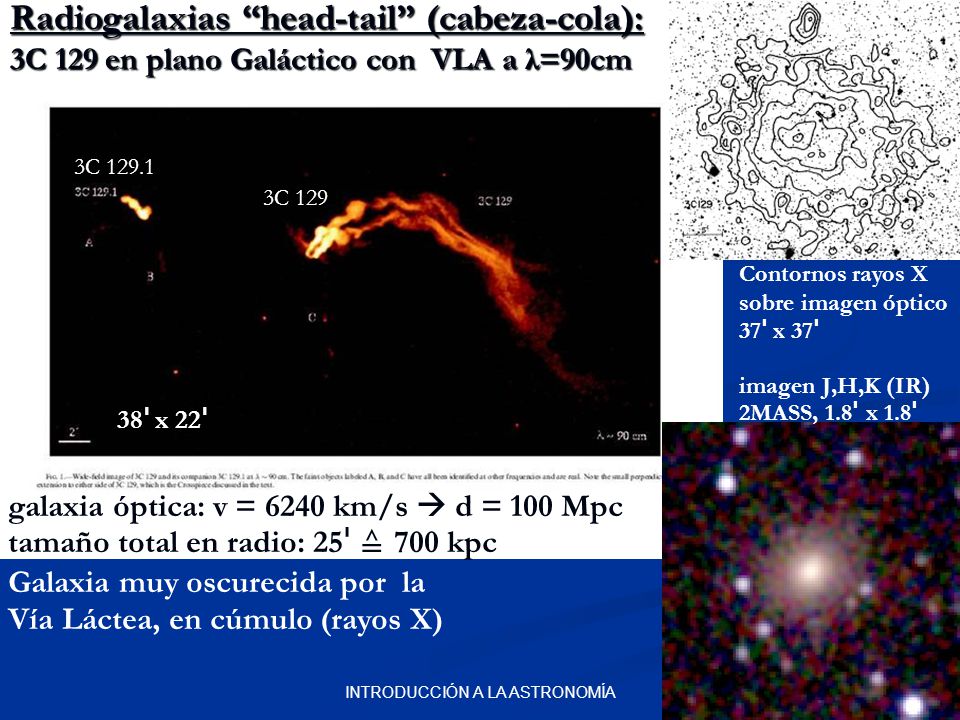

Algunas galaxias presentan una actividad inusual en su centro, como las galaxias Seyfert o las galaxias N. Una radiogalaxia es un emisor inusualmente intenso de energía en forma de ondas de radio.

Hablando de galaxias podríamos movernos en un amplio abanico de posibilidades de las que relaciono algunas a continuación:

Galaxia head-tail: Una elíptica en la que una intensa emisión de radio en el núcleo está acompañada por una cola irregular de radioemisión difusa que se extiende cientos de miles de años luz. Es una radación sincrotrón de electrones energéticos.

Galaxia anular: Inusual galaxia con anillo luminoso bien definido alrededor de un núcleo brillante. El anillo puede parecer suave y regular, o anudado y deformado, y puede contener gas y polvo además de estrellas. Un ejemplo es la galaxia de la Rueda de Carro.

Galaxia binaria: Par de galaxias en órbita de una en torno a la otra. Las auténticas galaxias binarias son muy difíciles de distinguir de las superposiciones casuales de dos galaxias en la línea de visión. La investigación estadística de los pares binarios que sigue las órbitas es valiosa en el estudio de la estimación de las masas totales de algunos tipos particulares de galaxias.

Galaxia compacta: Tipo de galaxia que sólo puede ser distinguida de una estrella mediante placas de exploración del cielo tomadas con cámaras Schmidt. Tienen diámetros aparentes de 2 – 5” y una región de alto brillo superficial que puede ser definido y debido a núcleos brillantes de las regiones activas que están formando nuevas estrellas. Unos 2.000 objetos de este tipo fueron catalogados por F. Zwicky.

Galaxia con bajo brillo superficial (LSB): Tipo de galaxia cuya densidad de estrellas es tan baja que es difícil detectarla frente al fondo del cielo. Se desconoce la proporción de galaxias con bajo brillo superficial en relación a las galaxias normales, pudiendo representar una parte significativa del universo. Muchas de estas débiles galaxias son enanas, situadas particularmente en cúmulos de galaxias; algunas son tan masivas como las grandes espirales, por ejemplo, Malin-1.

Galaxia con envoltura: Galaxia espiral rodeada por débiles arcos o capas de estrellas, situados a ángulos rectos con respecto a su eje mayor. Pueden observarse entre una y veinte capas casi concéntricas, aunque incompletas. Se disponen de manera que capas sucesivas puedan aparecer normalmente en lados opuestos de la galaxia. Alrededor del 10% de las elípticas brillantes presentan envolturas, la mayoría de ellas en regiones de baja intensidad o densidad de galaxias. No se conoce ninguna espiral con una estructura de capas de ese tipo. Podrían ser el resultado de una elíptica gigante que se come una compañera.

Galaxia de anillo polar: Raro tipo de galaxia, casi siempre una galaxia lenticular, que tiene un anillo luminoso de estrellas, gas y polvo orbitando sobre los polos de su disco. Por tanto, los ejes de rotación del anillo y del disco forman casi un ángulo recto. Dicho sistema puede ser el resultado de una colisión, una captura de por maneras, o la unión de una galaxia rica en gas con la galaxia lenticular.

Galaxia de disco: Tipo de galaxia cuya estructura principal es un delgado disco de estrellas con órbitas aproximadamente circulares alrededor de su centro, y cuya emisión de luz típicamente disminuye exponencialmente con el radio. El término se aplica a todos los tipos de galaxias que no sean elípticas, esferoidales enanas o algunas galaxias peculiares. El disco de las galaxias lenticulares contiene muy poco material interestelar, mientras que los discos de las galaxias espirales e irregulares contienen cantidades considerables de gas y polvo además de estrellas.

Galaxia de tipo tardío: Galaxia espiral o irregular. El nombre proviene de la posición convencional de estas galaxias en el diagrama diapasón de los tipos de galaxias. Por razones similares, una galaxia espiral Sc o Sd pueden ser denominadas espiral del tipo tardío, en contraposición a una espiral Sa o Sb de tipo temprano.

Galaxia de tipo temprano: Galaxia elíptica o lenticular: una sin brazos espirales. El hombre proviene de la posición de las galaxias en el diagrama diapasón de las formas de las galaxias. Por razones similares, una galaxia Sa podría ser referida como una espiral de tipo temprano, en contraposición, en contraposición a una espiral Sc o Sd de tipo tardío.

Se podría continuar explicando lo que es una galaxia elíptica, enana, compacta azul, esferoidal enana, espiral (como la Vía Láctea), espiral enésima, espiral barrada, interaccionante, irregular, lenticular, peculiar, starburst, primordiales… etc, sin embargo, creo que ya se ha dejado constancia aquí de los datos necesarios para el que lector tenga una idea de lo que es una galaxia. Así que decido finalizar el apartado de galaxias, reflejando un cuadro del Grupo Local de galaxias en el que está situada la nuestra.

|

GRUPO LOCAL DE GALAXIAS |

|

|

Galaxia |

Distancia en Kpc |

| Andrómeda (M 31) |

725 |

| Vía Láctea |

– 0 |

| Del Triángulo (M 33) |

795 |

| Gran Nube de Magallanes |

49 |

| IC 10 |

1250 |

| M32 (NGC 221) |

725 |

| NGC 6822 (de Barnard) |

540 |

| M 120 (NGC 205) |

725 |

| Pequeña Nube de Magallanes |

58 |

| NGC 185 |

620 |

| NGC 147 |

660 |

| IC 1613 |

765 |

| Wolf-Lundmark-Melotte |

940 |

| Enana de Fornax |

131 |

| Enana de Sagitarius |

25 |

| And I |

725 |

| And II |

725 |

| Leo I |

273 |

| Enana de Acuarius (DDO 210) |

800 |

| Sagitarius (Sag DiG) |

1.100 |

| Enana de Sculptor |

78 |

| Enana de Antlia |

1.150 |

| And III |

725 |

| IGS 3 |

760 |

| Enana de Sextans |

79 |

| Enana de Phoenix |

390 |

| Enana de Tucana |

870 |

| Leo II |

215 |

| Enana de Ursa Minor |

63 |

| Enana de Carina |

87 |

| Enana de Draco |

76 |

En el cuadro anterior del Grupo local de galaxias al que pertenece la Vía Láctea, en la que está nuestro Sistema Solar, se consigna las distancias a que se encuentran estas galaxias de la nuestra y se hace en kilopársec.

En el espacio exterior, el cosmos, lo que conocemos por universo, las distancias son tan enormes que se tienen que medir con unidades espaciales como el año luz (distancia que recorre la luz en un año a razón de 299.792.458 metros por segundo). Otra unidad ya mayor es el pársec (pc), unidad básica de distancia estelar correspondiente a una paralaje trigonométrica de un segundo de arco (1”). En otras palabras, es la distancia a la que una Unidad Astronómica (UA = 150.000.000 Km) subtiende un ángulo de un segundo de arco. Un pársec es igual a 3’2616 años luz, o 206.265 Unidades Astronómicas, o 30’857×1012 Km. Para las distancias a escalas galácticas o intergalácticas se emplea una unidad de medida superior al pársec, el kilopársec (Kpc) y el megapársec (Mpc).

Es posible calcular las distancias de las estrellas de varios modos diferentes. El más antiguo data sólo de hace aproximadamente un siglo: requería la aplicación de la trigonometría y dependía de cuidadosas observaciones del sol, la tierra y la estrella cuya distancia se medía. Una vez que los astrónomos aprendieron a tomar fotografías de las estrellas, se hizo posible otro procedimiento para medir dichas distancias. Y, mediante el espectroscopio, se cuenta con un tercer método.

Para tener una idea aproximada de estas distancias, pongamos el ejemplo de nuestra galaxia hermana, Andrómeda, situada (según el cuadro anterior a 725 kilopársec de nosotros) en el Grupo local a 2’3 millones de años luz de la Vía Láctea.

| 1 segundo luz |

299.792’458 Km |

| 1 minuto luz |

18.000.000 Km |

| 1 hora luz |

1.080.000.000 Km |

| 1 día luz. |

25.920.000.000 Km |

| 1 año luz |

9.460.800.000.000 Km |

| 2’3 millones de años luz |

21.759.840.000.000.000.000 Km |

Ahí tenemos la imposibilidad física de viajar a otros mundos, y no digamos a otras galaxias. Las velocidades que pueden alcanzar en la actualidad nuestros ingenios espaciales no llegan ni a 50.000 Km/h. ¿Cuánto tardarían en recorrer los 21.759.840.000.000.000.000 Km que nos separa de Andrómeda?

Incluso el desplazarnos hasta la estrella más cercana, Alfa Centauri, resulta una tarea impensable si tenemos en cuenta que la distancia que nos separa es de 4’3 años luz, y un año luz = 9.460.800.000.000 Km.

Hasta que no se busque la manera de esquivar la barrera de la velocidad de la luz, los viajes a otros mundos están algo complicados para nosotros.

emilio silvera

Dic

2

El colapso del núcleo de las estrellas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

El vacío superconducto – La máquina de Higgs-Kibble

El vacío superconductor – La máquina de Higgs-Kibble II

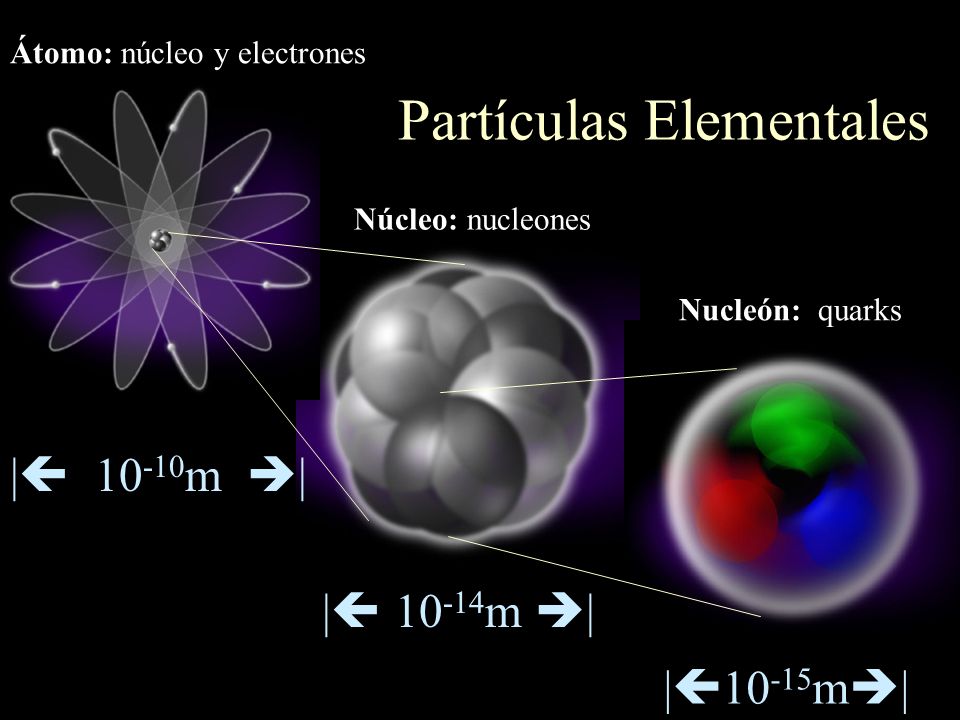

Lo único que no resulta ser lo mismo cuando se mira a través a través del microscópico electrónico (o, en la jerca de la física teórica, cuando se realiza una transformación de escala) es la masa de la partícula. Esto se debe a que el alcance de la fuerza parece mayor a través del microscopìo y, por lo tanto, la masa de la partícula parece ser menor. Nótese que esta situación es la opuesta a la que se presenta en vida corriente donde un grano de arena parece mayor -¿más pesado, por lo tanto?- cuando se observa con un microscopio.

Granos de arena vistos al microscópico electrónico

Una consecuencia de todo esto es que en una teoría de Yang-Mills el termino de masa parece desaparecer se realiza una transformación de escala, lo que implica que a través del microscopio se recupera la invariancia gauge. Esto es lo que causa la dificultad con la que se enfrentó Veltman. ¿Se observar directamente el potencial vector de Yang-Mills? Parece que puede observa4rse en el mundo de las cosas grandes, no en el mundo de lo pequeño. Esto es una contradicción y es una raz´`on por la que ese esquema nunca ha podido funcionar adecuadamente.

En el mundo cuántico se pueden contemplar cosas más extrañas

Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, = 1’62 × 10-33 cm, es la escala de longitud por debajo de la cual es espacio, tal tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler, o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2’61 × 10-66 cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro.

Poco tiempo después resultó evidente que existían otras subpartículas en el interior del átomo. Cuando Becquerel descubrió la radiactividad, identificó como emanaciones constituidas por electrones algunas de las radiaciones emitidas por sustancias radiactivas. Pero también quedaron al descubierto otras emisiones. Los Curie en Francia y Ernest Rutherford en Inglaterra detectaron una emisión bastante menos penetrante que el flujo electrónico. Rutherford la llamó rayos alfa, y denominó rayos beta a la emisión de electrones.

Pero el trabajo de hoy se titula: El colapso del núcleo de las estrellas

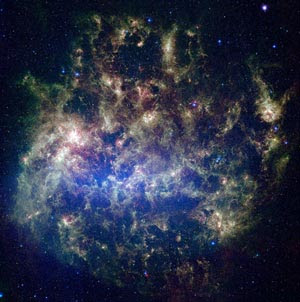

En la imagen podemos contemplar lo que se clasifica NGC 3603, es un cúmulo abierto de estrellas en una vasta zona estelar, rodeada de una región H II (una enorme nube de gas y plasma en el que constantemente están naciendo estrellas), situado en el brazo espiral Carina de la Vía Láctea, a unos 20.000 años-luz de distancia en la constelación de Carina. Es uno de los jóvenes cúmulos de estrellas más luminosas e impresionante en la Vía Láctea, y la concentración más densa de estrellas muy masivas conocidas en la galaxia. Se estima que se ha formado hace alrededor de un millón de años. Las estrellas azules calientes en el núcleo son responsables de la fuerte radiación ultravioleta y los vientos estelares, tallando una gran cavidad en el gas.

NGC 3603 alberga miles de estrellas de todo tipo: la mayoría tienen masas similares o menores a la de nuestro Sol, pero las más espectaculares son algunas de las estrellas muy masivas que están cerca del final de sus vidas. Ahí están presentes algunas estrellas supergigantes que se agolpan en un volumen de menos de un año luz cúbico, se han localizado en la misma zona a tres llamadas Wolf-Rayet, estrellas muy brillantes y masivas que expulsan grandes cantidades de material antes de convertirse en supernovas.

Una de estas estrellas (NGC 3603-A1), una estrella doble azul que orbita alrededor de la otra una vez cada 3,77 días, es la estrella más masiva conocida hasta en la Vía Láctea. La más masiva de estas dos estrellas tiene una masa estimada de 116 masas solares, mientras que su compañera tiene una masa de 89 masas solares. Hay que decir que la máxima máxima de las estrellas está calculada en 120 masas solares, ya que, a partir de ahí, su propia radiación las destruiría.

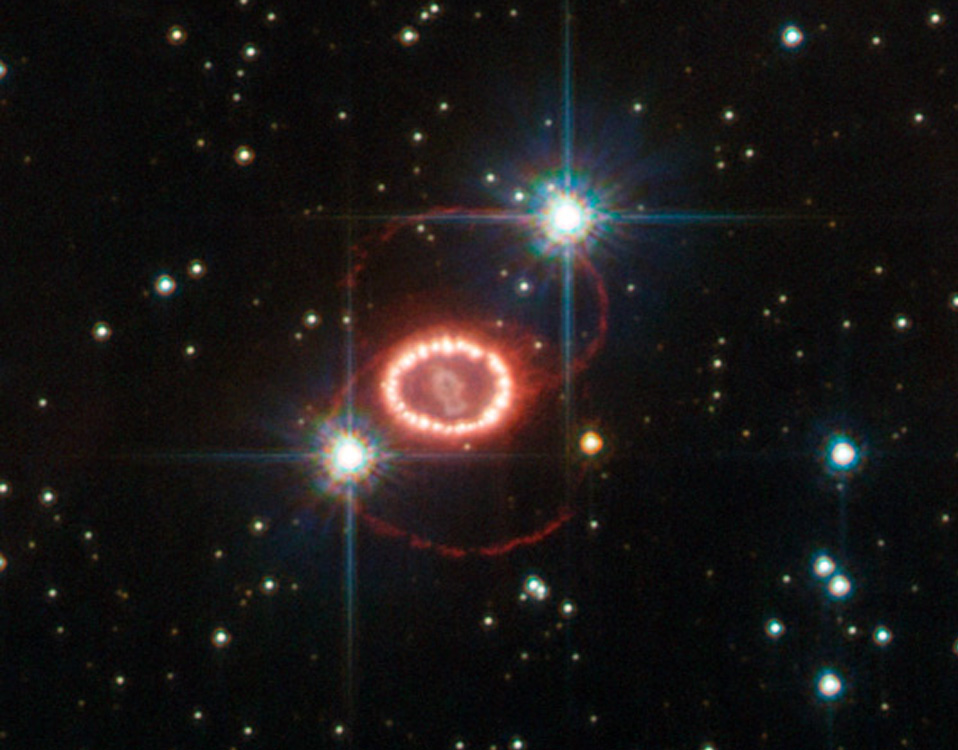

En el centro de la imagen podemos contemplar ese “collar de diamantes” que es el resultado evolucionado de aquella tremenda explosión estelar contemplada en 1987, cuando una estrella supermasiva, habiendo agotado todo su combustible nuclear de fusión, se contrae sobre sí misma al quedar sin defensa, en “manos” de la Gravedad que ya no se ve frenada por la inercia explosiva de la fusión que tendía a expandir la estrella.

Las capas exteriores son eyectadas al Espacio Interestelar con violencia para formar una nebulosa, mientras el grueso de la masa de la estrella se contrae más y más para formar una estrella de neutrones o un agujero negro dependiendo de su masa.

Las estrellas supermasivas cuando colapsan forman extrañas y, a veces, fantásticas imágenes que podemos captar por nuestros más sofisticados telescopios. Hace veinte años, los astrónomos fueron testigos de uno de los más brillantes explosiones estelares en más de 400 años. La supernova titánica, llamada SN 1987A, ardió con la fuerza de 100 millones de soles varios meses después de su descubrimiento el 23 de febrero de 1987.

Las observaciones de SN 1987A, hechas en los últimos 20 años por el Telescopio Espacial Hubble de NASA / ESA y muchos otros grandes telescopios terrestres y espaciales, han servido para cambiar la perspectiva que los astrónomos tenían de cómo las estrellas masivas terminan sus vidas.Estudiando estos sucesos sus comienzos se pueden ver los detalles más significativos del acontecimiento, cosa que, estuadinado los remanentes de supernovas muy antiguas no se podían ver.

Resultado de imagen de El pulsar escondido en la Nebulosa del Cangrejo

Las estrellas supermasivas cuando colapsan forman extrañas y, a veces, fantásticas imágenes que podemos captar por nuestros más sofisticados telescopios. Arriba podemos contemplar observaciones realizadas en distintas fechas que nos muestran la evolución de los anillos de SN 1987 A. ¿Qué pudo causar los extraños anillos de esta Supernova.Hace 28 años se observó en la Gran Nube de Magallanes la supernova más brillante de la historia contemporánea.

El clúster abierto NGC 3603 contiene a Sher 25, una super gigante B1a que inevitablemente morirá en un masivo suceso supernova en los próximos 20,000 . ¡Esto emitirá una luz tan potente que competirá en el cielo con el planeta Venus! Un detalle muy emocionante es que Sher 25 presenta anillos similares a los que dejó la supernova SN 1987 A.

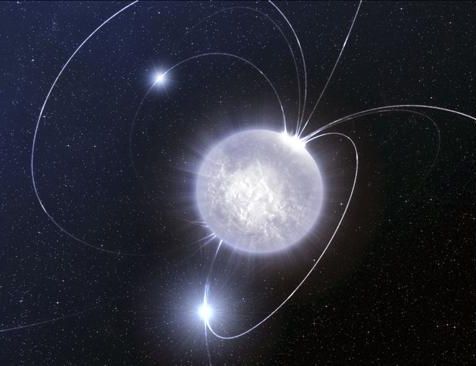

Cuando colapsa el núcleo de una estrella, ocurre en la formación de una estrella de neutrones, es preciso que la estrella esté evolucionada hasta el punto de que su núcleo esté compuesto completamente por hierro, que se niega a ser quemado en reacciones nucleares, no se puede producir la fusión y, por tanto, no produce la energía suficiente como soportar la inmensa fuerza de gravedad que propia masa de la estrella genera y que, solamente era frenada por la energía que produce la fusión nuclear que tiende a expandir la estrella, mientras que la gravedad tiende a contraerla.

El núcleo entonces se contrae, liberando energía potencial gravitatoria, se rompen los núcleos de los átomos de hierro en sus protones y sus neutrones constiituyentes. A medida que aumenta la densidad, los protones se combinan con los electrones para formar neutrones. El colapso sólo se detiene (a veces) con la presión de degeneración del gas de neutrones (Principio de exclusión de Pauli) compensa el empuje hacia adentro de la Gravedad. El proceso completo hasta que todo ese ingente material se transmuta en la estrella de neutrones dura muy poco tiempo, es un proceso vertiginoso.

Otra perspectiva del remanente de la supernova por colapso de núcleo SN 1987A.

Han sido muy variados los grupos de astrónomos investigadores que han realizado observaciones durante largos períodos de tiempo llevar a cabo la no fácil tarea de comprender cómo se forman las estrellas de neutrones y púlsares cuando estrellas masivas llegan al final de sus vidas y finalizan el proceso de la fusión nuclear, momento en el que -como explicaba antes- la estrella se contrae, implosiona sobre sí misma, se produce la explosión supernova y queda el remanente formado por material más complejo en forma de gases que han sido expulsados por la estrella en este proceso final en el que, las capas exteriores de la estrella, forman una nebulosa y la estrella en sí misma, al contraerse y hacerse más densa, es decir de 1017 kg/m3.

Se ha podido llegar a saber que las supernovas por colapso de núcleo suelen ocurrir en los brazos de galaxias espirales, así como también en las regiones HII, donde se concentran regiones de formación estelar. Una de las consecuencias de esto es que las estrellas, con masas a partir de 8 veces la masa del Sol, son las estrellas progenitoras de estos estos sucesos cósmicos. También es muy interesante y se está estudiando cómo se forman los inmensos campos magnéticos alreddor de estas estrellas de neutrones y púlsares que se conviertan en magnétares.

Cuando hace unos pocos años se descubrió la estrella de neutrones SGR0418, poco podían pensar los astrónomos que su funcionamiento alteraría todas las teorías existentes ahora acerca del funcionamiento de los magnétares. Sin embargo es así, ya que funciona como uno de éstos y no como sería propio de su condicción. Este hallazgo obliga a la ciencia a replantearse las teorías que se manejaban hasta ahora acerca del origen y evolución de los magnétares.

El “universo” de los procesos que siguen al colapso de los núcleos de las estrellas masivas es fascinante. Así, cuando se un púlsar que es una estrella de neutrones que gira sobre sí misma a una gran velocidad y tambien una fuente de ondas de radio que vibran con periodos regulares, este de estrellas tan extrañas son fruto -como antes decía- de una supernova o por consecuencías de la acreción de materia en estrellas enanas blancas en sistemas binarios. Una enana blanca que también es muy masiva, si tiene una estrella compañera cercana, genera mucha fuerza gravitatoria comienza a tirar del material de la estrella vecina y se lo queda hasta tal punto que, se transforma en una estrella de neutrones en una segunda etapa en la que se producen nuevos procesos de implosión.

La densidad de estas estrellas es increiblemente grande, tanto que un cubo de arena lleno del material de una estrella de neutrones tendría un peso parecido al de la montaña mas grande de la tierra, el monte . Los púlsares fueron descubiertos en 1970 y hasta solo se conece unas 300 estrellas de este tipo. Sin embargo, se calcula que sólo en nuestra Galaxia podrían ser un millón. La rápida rotación de los pùlsares los mantiene fuertemente magnetizados y sus rotaciones vertiginosas generan y son inmensas fuentes de electricidad. Llegan a producir mil millones de millones de voltios. Cuando nustros aparatos los observan y estudian detectan intensos haces de radiación en toda la gama del espectro (radio, luz, rayos X, Gamma).

Imagen de rayos-X en falso color de la región del cielo alrededor de SGR 1627-41 obtenida con XMM-Newton. La emisión indicada en rojo procede de los restos de una estrella masiva que estalló. Cubre una región más extendida de lo que se deducía anteriormente de las observaciones de radio, alrededor del SGR. Esto sugiere que la estrella que estalló fue el progenitor del magnetar. Crédito: ESA/XMM-Newton/EPIC (P. Esposito et al.)

Por ahora se conoce que de cada diez supernovas una se convierte en magnetar, si la supernova posee 6 y 12 masas solares, se convierte en una estrella de neutrones de no más de 10 a 20 km de diámetro. En el caso de las estrellas supermasivas de decenas de masas solares, el resultado es muy diferente y nos encontramos con los agujeros negros, esos monstruos del espacio devoradores de materia.

Cuando una estrella supermasiva muere, las consecuencias energéticas son inmensas. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica de elementos.

Las estrellas mueren cuando dejan la secuenbcia principal, es decir, cuando no tienen material de fusión y quedan a merced de la fuerza de gravedad que hace comprimirse a la estrella más y más, en algunos casos, cuando son supermasivas, llegan a desaparecer de nuestra vista, y, su único destino es convertirse en temibles Agujeros Negros.

La explosión de una estrella gigante y supermasiva hace que brille más que la propia galaxia que la acoge y, en su ese tránsito de estrella a púlsar o agujero negro, se forman elementos que, el oro o el platino, se riegan por el espacio interestelar en las inmensas nebulosas de las que, más tarde, naceran nuevas estrellas y nuevos mundos.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas. Porque, en última instancia, debemos ser conscientes de un hecho cierto: En las estrellas se ¡ “fabrican los materiales que darán lugar al surgir de la vida”!.

El remanente estelar después de la explosiòn puede ser muy variado

Es posible que lo que nosotros llamamos materia inerte, no lo sea tanto, y, puede que incluso tenga memoria que transmite por medios que no sabemos reconocer. Esta clase de materia, se alía con el tiempo y, en momento adopta una forma predeterminada y de esa manera sigue evolucionando hasta llegar a su máximo ciclo o nivel en el que, de “materia inerte” llega a la categoría de “materia viva”, y, por el camino, ocupará siempre el lugar que le corresponda. No olvidemos de aquel sabio que nos dijo: “todas las cosas son”. El hombre, con aquellas sencillas palabras, elevó a todas las cosas a la categoría de ¡SER!

¿No os pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

Claro que, el mundo inorgánico es sólo una del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

Según expliqué muchas veces, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran una subclase de los hadrones. La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

Bueno, otra vez, como tantas veces me pasa, me desvío del camino que al principio del me propuse seguir y me pierdo en las elucubraciones que imaginan mis pensamientos. Mejor lo dejamos aquí.

emilio silvera

Nov

5

Observandom un agujero negro aventurero

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

Ciencia

Observan un agujero negro «casi desnudo» y a la fuga

El objeto «escapa» a una velocidad de 3.200 km por segundo de una gran galaxia que ha devorado a la suya

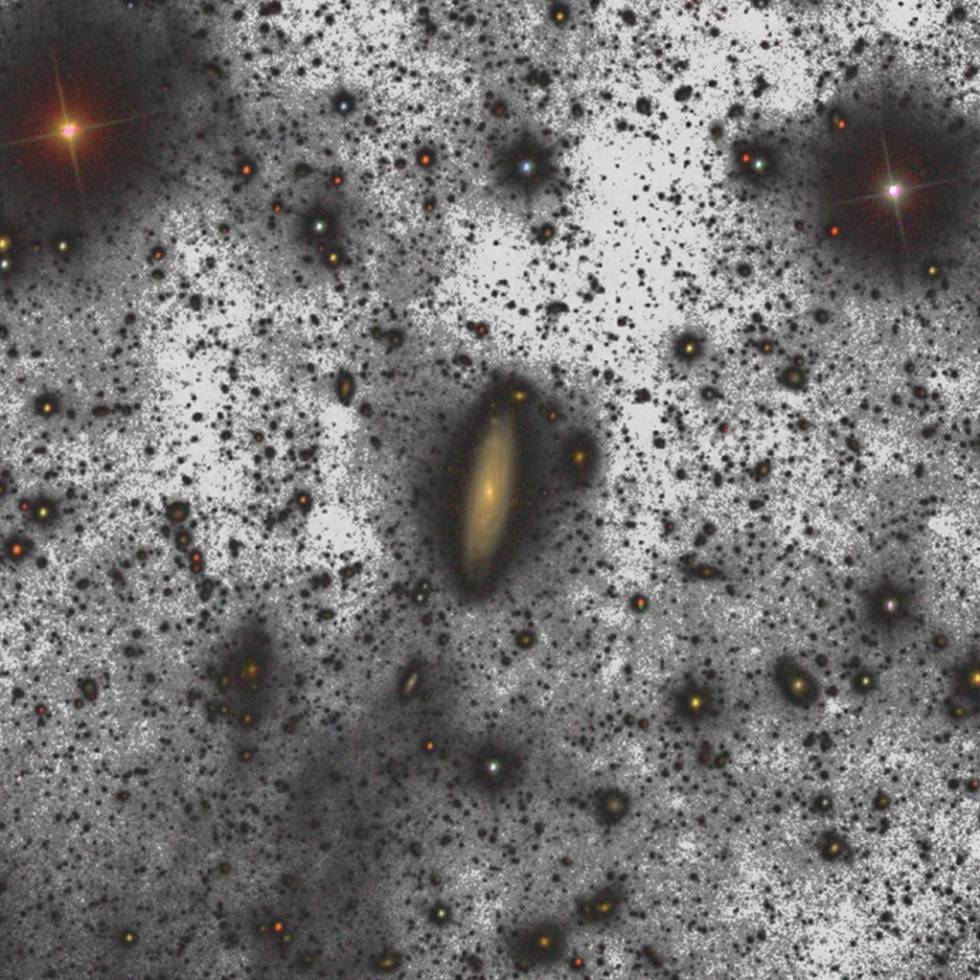

Un equipo de astrónomos ha descubierto un agujero negro supermasivo «casi desnudo» que se mueve a una velocidad de 3.200 km por segundo a través del espacio. El objeto es en realidad el único resto de una pequeña galaxia que ha sido devorada por otra más grande, en un cúmulo a más de 2.000 millones de años luz de la Tierra.

El encuentro cercano entre las dos galaxias ocurrió hace millones de años. El choque despojó a la más pequeña de casi todas sus estrellas y el gas. Lo que queda es su agujero negro y un pequeño remanente galáctico de solo unos 3.000 años luz de diámetro. Puede parecer mucho, pero no lo es. A modo de comparación, nuestra Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro.

Los agujeros negros supermasivos, que son millones o miles de millones de veces más masivos que el Sol, suelen residir en los centros de la mayoría de las galaxias. Se cree que las grandes galaxias crecen devorando compañeras más pequeñas. En esos casos, los agujeros negros de ambas comienzan a orbitar entre sí y con el tiempo terminan fusionándose. Pero el descubrimiento fue realizado como parte de un programa para detectar agujeros negros de este tipo que no estén en los centros de las galaxias.

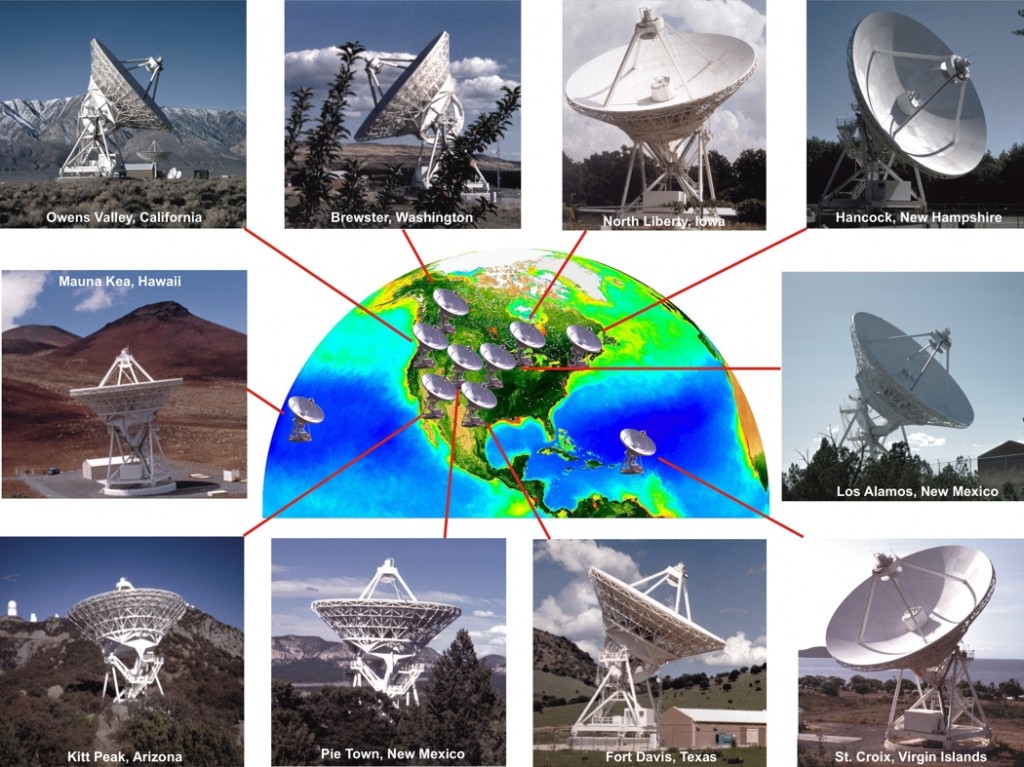

«Estábamos buscando pares de agujeros negros supermasivos en órbita, con un desplazamiento desde el centro de una galaxia como prueba inequívoca de una fusión de galaxias anterior», explica James Condon, del Observatorio Nacional de Radioastronomía. «En lugar de ello, encontramos este agujero negro que huye de la galaxia más grande y deja un rastro de escombros detrás de él», añade. «No hemos visto nada como esto antes», asegura Condon.

Los astrónomos comenzaron su búsqueda usando el Very Long Baseline Array (VLBA) en Hawái de la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU. para obtener imágenes de muy alta resolución de más de 1.200 galaxias, previamente identificadas por los estudios del cielo a gran escala realizadas con telescopios infrarrojos y de radio. Sus observaciones del VLBA muestran que los agujeros negros supermasivos de casi todas estas galaxias estaban en los centros de las galaxias.

Sin embargo, un objeto, en un cúmulo de galaxias llamado ZwCl 8193, no se ajustaba a ese patrón. Otros estudios demostraron que este objeto, llamado B3 1715 + 425, es un agujero negro supermasivo rodeado de una galaxia mucho más pequeña y más débil de lo esperado. Además, este objeto está acelerando fuera del núcleo de una galaxia mucho más grande, dejando una estela de gas ionizado detrás de él.

Los científicos concluyeron que B3 1715 + 425 es lo que ha quedado de una galaxia que pasó a través de la galaxia más grande y se quedó sin la mayoría de sus estrellas y gas por el encuentro: un agujero negro supermasivo «casi desnudo». Probablemente, el remanente va a perder más masa y cesar la formación de nuevas estrellas.

«En mil millones de años más o menos, es probable que sea invisible», dice Condon. Eso significa que podría haber muchos más de estos objetos sobrantes de encuentros galáctico anteriores que los astrónomos no pueden detectar.

Los científicos siguen buscando, sin embargo. Están observando más objetos, en un proyecto a largo plazo con el VLBA. Los nuevos telescopios ópticos que entrarán en funcionamiento en los próximos años, como el Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos (LSST), mejorará la búsqueda de fenómenos semejantes.

Totales: 84.499.640

Totales: 84.499.640 Conectados: 70

Conectados: 70