Nov

18

La LUZ

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (3)

Comments (3)

|

(Oscar R. Ernst, oscarernst.54@gmail.com) LA LUZ Y LOS CUERPOS TRANSPARENTES

Definición:

Cuerpo transparente, es aquel que los fotones, luego de atravesarlo, no deforma la esencia de la organización de los fotones. Este cuerpo puede ser sólido, líquido, un gas o el mismo espacio “vacío”, ya que el vacío es difícil concebirlo sin cualidades físicas, fotones, etc. (El vacío tiene cualidades físicas) La transparencia de una molécula, es que no tien partículas que obstaculicen el paso de los fotones. En la cuarta dimensión. El átomo es tetradimensional. No un sistema solar en miniatura. Sin electrones que giran y sin núcleo en el centro.

El fotón es una onda que no necesita de un medio material para propagarse, se propaga por el espacio vacío. Así como una onda de sonido es una contracción-expansión del medio en que se propaga, el fotón es una contracción-expansión del espacio (del mismísimo espacio), razón por la cual entendemos que el espacio se curva, se contrae y expande. La rigidez del medio, da la velocidad de la deformación (velocidad de la onda), en el caso de la rigidez del espacio da una velocidad “c”. Esta onda por causa de la contracción del tiempo (velocidad “c”), no se expande, sino que se mantiene como en su origen (para el observador ), como si fuese una “burbuja”, expandida o contraída, en cada parte, positiva-negativa de la onda.

1°- “No se dispersan”, no son más pequeñas, como las ondas del agua (olitas) cuando tiramos una piedrita, a medida que se alejan de su centro; sino que en el caso de la luz son menos partículas, pero son siempre el mismo tipo de onda (determinada frecuencia), igual tamaño. 2°- Las ondas con más energía son más grandes, los fotones al igual que las partículas son más pequeñas, contra toda lógica (contracción de Lorentz). 3°- No necesitan de un medio material para desplazarse. Viajan en el vacío. El medio que usan para viajar, es el mismísimo espacio. 4°- Su cualidad de onda no es diferente de las partículas. Lo podemos ver en la creación de pares y la cualidad de onda de las partículas, etc. En ningún momento la partícula, es una cosa compacta (ni una pelotita), siempre es una onda, que no se expande. En la comparación con la ola, sería como un “montón” o un “pozo” de agua, con una dirección, lo que conocemos como ecuación de Schrödinger. En ningún momento la partícula, es una pelotita; la ola sobre el agua, no es un cuerpo que se mueve sobre el agua, no es un montón de agua que viene (aunque parece), sino una deformación del agua. Así la partícula, no es un montón de algo, sino una deformación del espacio. (hacer clic sobre la imagen para agrandar) 5°-Un fotón es tan partículas como las partículas, y las partículas son tan ondas como los fotones, es lógico pesar que son ondas iguales a los fotones. Ya que se comportan iguales (reflexión, difracción, son más pequeños con más energía, etc.). 6° El fotón es su propia antimateria, tiene su parte positiva y su parte negativa, que en la creación de pares se separa, dando origen a las antipartículas (electrón-positrón, protón-antiprotón), de acuerdo a la energía del fotón. ¿Qué vemos?

Lo que vemos son los fotones reflejados por los electrones de baja energía, los electrones interiores y las partículas como los protones, etc., son invisibles. Al igual que los electrones muy degradados como los del CO2, afectados por el infrarrojo (efecto invernadero). Un fotón puede chocar (o ser emitido) por una partícula, sólo y únicamente, si están en el mismo lugar del espacio dimensión tiempo, con energía proporcional a 1/c; Ep=mc2 (energía de la partícula), Ef=2mc (energía del fotón que interactúa con la partícula “m”).

La luz visible sólo afecta los electrones de la última capa del átomo. Lo que vemos son los fotones reflejados por los electrones de baja energía, los electrones interiores y las partículas como los protones, etc., son invisibles a la luz visible, sólo reflejan los rayos X o gama según su energía.

“Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde a transiciones de electrones externos y los rayos X a transiciones de electrones internos. En el caso de la radiación de frenado o bremsstrahlung, los rayos X se producen por el frenado o deflexión de electrones libres que atraviesan un campo eléctrico intenso. Los rayos gamma, cuyos efectos son similares a los de los rayos X, se producen por transiciones de energía en el interior de núcleos excitados.”http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/tecnologia/decargar_rayos-x.pdf

Velocidad de la luz.: La velocidad de cada color, en un medio transparente, será diferente según su frecuencia (índice de refracción). Es incorrecto decir que en el agua la luz tiene una velocidad. (hacer clic sobre la imagen para agrandarla)

“El índice de refracción de un material depende de la longitud de onda (o de la frecuencia) de la luz por él propagada. Es decir, la velocidad de la luz por un material depende de la frecuencia (color) de la luz considerada.” http://www.ieslaasuncion.org/fisicaquimica/fislets/prisma1.html “… la velocidad de la luz es diferente para cada color y la luz blanca acaba sufriendo descomposición en este pasaje. El violeta es el que sufre una mayor disminución en su velocidad al paso que el rojo es el color que sufre menos disminución.” http://fisica.laguia2000.com/conceptos-basicos/mecanica-ondulatoria La velocidad (relativa) de la luz en un medio es: v =c/n , v= velocidad de determinado color, c=velocidad de la luz en el vacío, y n= índice de refracción. En el arcoíris cada color tiene distinto índice de refracción. Por lo tanto determina la curva que hará el fotón dentro del material transparente, su velocidad relativa, Me resulta sorprendente que gente inteligente, crea que en los cuerpos transparentes, todos los fotones viajan a la misma velocidad relativa, esto sólo prueba la ignorancia de profesores que confunden a los estudiantes con una física mística y contradictoria. Y el enorme vacío de conocimiento básico en ciencia en Wiki, y confusionismo por parte de grupos de poder.

Posición tradicional: Si suponemos que en un material, la luz viaja más lento que en el vacío, ¿sería correcto decir?: “Cuando la luz se refracta cambia de dirección porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio. Como la frecuencia de la vibración no varía al pasar de un medio a otro, lo que cambia es la longitud de onda de la luz como consecuencia del cambio de velocidad. La onda al refractarse cambia su longitud de onda: e = v·t” http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/reflex_Refrac/Refraccion.htm Esto significaría que un fotón en un medio transparente cambia su energía y al salir del mismo, ya que la energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda (E=hc/L, donde hes la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, y L es la longitud de onda). No podría haber razonamiento más falaz. Nota: ¿Sabían ustedes que en Wikipedia, en agujeros negros, no se menciona, lo que se establece claramente, en la teoría de la relatividad (tiempo-gravedad), que el tiempo se detiene, para el observador exterior? Se preguntaron ¿Por qué?

|

Nov

17

La vida de las partículas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

La Mente: Ese misterio

La mente humana es tan compleja que no todos ante la misma cosa vemos lo mismo. Nos enseñan figuras y dibujos y nos piden que digamos (sin pensarlo) la primera cosa que nos sugiere. De entre diez personas, sólo coinciden tres, los otros siete divergen en la apreciación de lo que el dibujo o la figura les sugiere. Un paisaje puede ser descrito de muy distintas maneras según quién lo pueda contar.

Solo el 1% de las formas de vida que han vivido en la Tierra están ahora presentes, el 99%, por una u otra razón se han extinguido. Sin embargo, ese pequeño tanto por ciento de la vida actual, supone unos cinco millones de especies según algunas estimaciones. La Tierra acoge a todas esas especies u palpita de vida que prolifera por doquier. Hay seres vivos por todas partes y por todos los rincones del inmenso mosaico de ambientes que constituye nuestro planeta encontramos formas de vida, cuyos diseños parecen hechos a propósito para adaptarse a su hábitat, desde las profundidades abisales de los océanos hasta las más altas cumbres, desde las espesas selvas tropicales a las planicies de hielo de los casquetes polares. Se ha estimado la edad de 3.800 millones de años desde que aparecieron los primeros “seres vivos” sobre el planeta (dato de los primeros microfósiles). Desde entonces no han dejado de aparecer más y más especies, de las que la mayoría se han ido extinguiendo. Desde el siglo XVIII en que Carlos Linneo propuso su Systema Naturae no han cesado los intentos por conocer la Biodiversidad…, de la que por cierto nuestra especie, bautizada como Homo sapiens por el propio Linneo, es una recién llegada de apenas 200.000 años.

Ahora, hablaremos de la vida media de las partículas elementales (algunas no tanto). Cuando hablamos del tiempo de vida de una partícula nos estamos refiriendo al tiempo de vida media, una partícula que no sea absolutamente estable tiene, en cada momento de su vida, la misma probabilidad de desintegrarse. Algunas partículas viven más que otras, pero la vida media es una característica de cada familia de partículas.

También podríamos utilizar el concepto de “semivida”. Si tenemos un gran número de partículas idénticas, la semivida es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de ese grupo de partículas. La semivida es 0,693 veces la vida media.

Si miramos una tabla de las partículas más conocidas y familiares (fotón, electrón muón tau, la serie de neutrinos, los mesones con sus piones, kaones, etc., y, los Hadrones bariones como el protón, neutrón, lambda, sigma, psi y omega, en la que nos expliquen sus propiedades de masa, carga, espín, vida media (en segundos) y sus principales maneras de desintegración, veríamos como difieren las unas de las otras.

Algunas partículas tienen una vida media mucho más larga que otras. De hecho, la vida media difiere enormemente. Un neutrón por ejemplo, vive 10¹³ veces más que una partícula Sigma⁺, y ésta tiene una vida 10⁹ veces más larga que la partícula sigma cero. Pero si uno se da cuenta de que la escala de tiempo “natural” para una partícula elemental (que es el tiempo que tarda su estado mecánico-cuántico, o función de ondas, en evolucionar u oscilar) es aproximadamente 10ˉ²⁴ segundos, se puede decir con seguridad que todas las partículas son bastantes estables. En la jerga profesional de los físicos dicen que son “partículas estables”.

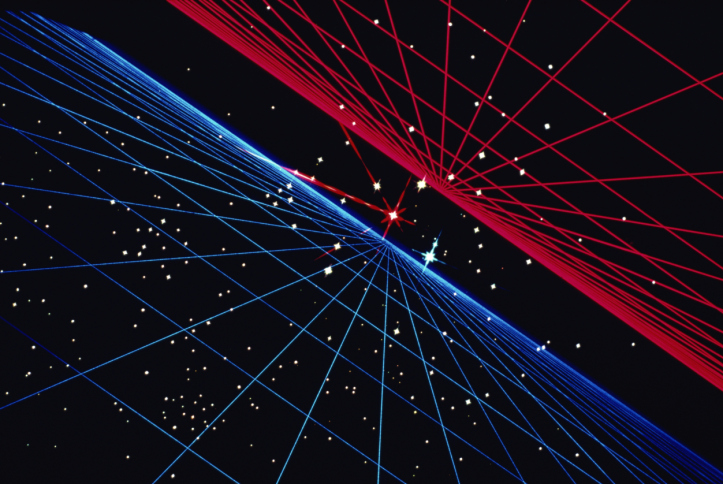

¿Cómo se determina la vida media de una partícula? Las partículas de vida larga, tales como el neutrón y el muón, tienen que ser capturadas, preferiblemente en grandes cantidades, y después se mide electrónicamente su desintegración. Las partículas comprendidas entre 10ˉ¹⁰ y 10ˉ⁸ segundos solían registrarse con una cámara de burbujas, pero actualmente se utiliza con más frecuencia la cámara de chispas. Una partícula que se mueve a través de una cámara de burbujas deja un rastro de pequeñas burbujas que puede ser fotografiado. La Cámara de chispas contiene varios grupos de de un gran número de alambres finos entrecruzados entre los que se aplica un alto voltaje. Una partícula cargada que pasa cerca de los cables produce una serie de descargas (chispas) que son registradas electrónicamente. La ventaja de esta técnica respecto a la cámara de burbujas es que la señal se puede enviar directamente a una computadora que la registra de manera muy exacta.

Una partícula eléctricamente neutra nunca deja una traza directamente, pero si sufre algún tipo de interacción que involucre partículas cargadas (bien porque colisionen con un átomo en el detector o porque se desintegren en otras partículas), entonces desde luego que pueden ser registradas. Además, realmente se coloca el aparato entre los polos de un fuerte imán. Esto hace que la trayectoria de las partículas se curve y de aquí se puede medir la velocidad de las partículas. Sin embargo, como la curva también depende de la masa de la partícula, es conveniente a veces medir también la velocidad de una forma diferente.

Una colisión entre un prtón y un antiprotón registrada mediante una cámara de chispas del experimento UA5 del CERN.

En un experimento de altas energías, la mayoría de las partículas no se mueven mucho más despacio que la velocidad de la luz. Durante su carta vida pueden llegar a viajar algunos centímetros y a partir de la longitud media de sus trazas se puede calcular su vida. Aunque las vidas comprendidas entre 10ˉ¹³ y 10ˉ²⁰ segundos son muy difíciles de medir directamente, se pueden determinar indirectamente midiendo las fuerzas por las que las partículas se pueden transformar en otras. Estas fuerzas son las responsables de la desintegración y, por lo tanto, conociéndolas se puede calcular la vida de las partículas, Así, con una pericia ilimitada los experimentadores han desarrollado todo un arsenal de técnicas para deducir hasta donde sea posible todas las propiedades de las partículas. En algunos de estos procedimientos ha sido extremadamente difícil alcanzar una precisión alta. Y, los datos y números que actualmente tenemos de cada una de las partículas conocidas, son los resultados acumulados durante muchísimos años de medidas experimentales y de esa manera, se puede presentar una información que, si se valorara en horas de trabajo y coste de los proyectos, alcanzaría un precio descomunal pero, esa era, la única manera de ir conociendo las propiedades de los pequeños componentes de la materia.

Que la mayoría de las partículas tenga una vida media de 10ˉ⁸ segundos significa que son ¡extremadamente estables! La función de onda interna oscila más de 10²² veces/segundo. Este es el “latido natural de su corazón” con el cual se compara su vida. Estas ondas cuánticas pueden oscilar 10ˉ⁸ x 10²², que es 1¹⁴ o 100.000.000.000.000 veces antes de desintegrarse de una u otra manera. Podemos decir con toda la seguridad que la interacción responsable de tal desintegración es extremadamente débil.

Se habla de ondas cuánticas y también, de ondas gravitacionales. Las primeras han sido localizadas y las segundas están siendo perseguidas.

Aunque la vida de un neutrón sea mucho más larga (en promedio un cuarto de hora), su desintegración también se puede atribuir a la interacción débil. A propósito, algunos núcleos atómicos radiactivos también se desintegran por interacción débil, pero pueden necesitar millones e incluso miles de millones de años para ello. Esta amplia variación de vidas medias se puede explicar considerando la cantidad de energía que se libera en la desintegración. La energía se almacena en las masas de las partículas según la bien conocida fórmula de Einstein E = Mc². Una desintegración sólo puede tener lugar si la masa total de todos los productos resultantes es menor que la masa de la partícula original. La diferencia entre ambas masas se invierte en energía de movimiento. Si la diferencia es grande, el proceso puede producirse muy rápidamente, pero a menudo la diferencia es tan pequeña que la desintegración puede durar minutos o incluso millones de años. Así, lo que determina la velocidad con la que las partículas se desintegran no es sólo la intensidad de la fuerza, sino también la cantidad de energía disponible.

Si no existiera la interacción débil, la mayoría de las partículas serían perfectamente estables. Sin embargo, la interacción por la que se desintegran las partículas π°, η y Σ° es la electromagnética. Se observará que estas partículas tienen una vida media mucho más corta, aparentemente, la interacción electromagnética es mucho más fuerte que la interacción débil.

Durante la década de 1950 y 1960 aparecieron tal enjambre de partículas que dio lugar a esa famosa anécdota de Fermi cuando dijo: “Si llego a adivinar esto me hubiera dedicado a la botánica.”

Si la vida de una partícula es tan corta como 10ˉ²³ segundos, el proceso de desintegración tiene un efecto en la energía necesaria para producir las partículas ante de que se desintegre. Para explicar esto, comparemos la partícula con un diapasón que vibra en un determinado modo. Si la “fuerza de fricción” que tiende a eliminar este modo de vibración es fuerte, ésta puede afectar a la forma en la que el diapasón oscila, porque la altura, o la frecuencia de oscilación, está peor definida. Para una partícula elemental, esta frecuencia corresponde a su energía. El diapasón resonará con menor precisión; se ensancha su curva de resonancia. Dado que para esas partículas extremadamente inestable se miden curvas parecidas, a medida se las denomina resonancias. Sus vidas medias se pueden deducir directamente de la forma de sus curvas de resonancia.

Bariones Delta. Un ejemplo típico de una resonancia es la delta (∆), de la cual hay cuatro especies ∆ˉ, ∆⁰, ∆⁺ y ∆⁺⁺(esta última tiene doble carga eléctrica). Las masas de las deltas son casi iguales 1.230 MeV. Se desintegran por la interacción fuerte en un protón o un neutrón y un pión.

Existen tanto resonancias mesónicas como bariónicas . Las resonancias deltas son bariónicas. Las resonancias deltas son bariónicas. (También están las resonancias mesónicas rho, P).

Las resonancias parecen ser solamente una especie de versión excitada de los Hadrones estable. Son réplicas que rotan más rápidamente de lo normal o que vibran de diferente manera. Análogamente a lo que sucede cuando golpeamos un gong, que emite sonido mientras pierde energía hasta que finalmente cesa de vibrar, una resonancia termina su existencia emitiendo piones, según se transforma en una forma más estable de materia.

Por ejemplo, la desintegración de una resonancia ∆ (delta) que se desintegra por una interacción fuerte en un protón o neutrón y un pión, por ejemplo:

∆⁺⁺→р + π⁺; ∆⁰→р + πˉ; o п+π⁰

En la desintegración de un neutrón, el exceso de energía-masa es sólo 0,7 MeV, que se puede invertir en poner en movimiento un protón, un electrón y un neutrino. Un Núcleo radiactivo generalmente tiene mucha menos energía a su disposición.

El estudio de los componentes de la materia tiene una larga historia en su haber, y, muchos son los logros conseguidos y muchos más los que nos quedan por conseguir, ya que, nuestros conocimientos de la masa y de la energía (aunque nos parezca lo contrario), son aún bastante limitados, nos queda mucho por descubrir antes de que podamos decir que dominamos la materia y sabemos de todos sus componentes. Antes de que eso llegue, tendremos que conocer, en profundidad, el verdadero origen de la Luz que esconde muchos secretos que tendremos que desvelar.

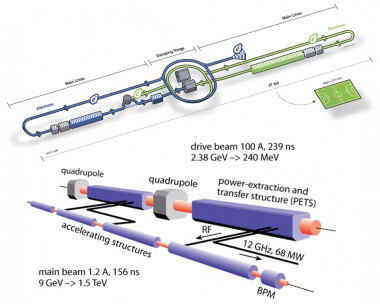

Proyectos ILC (arriba) y CLIC para construir el nuevo acelerador de partículas lineal. / ILC Collaboration-CERN.

Esperemos que con los futuros experimentos del LHC y de los grandes Aceleradores de partículas del futuro, se nos aclaren algo las cosas y podamos avanzar en el perfeccionamiento del Modelo Estándar de la Física de Partículas que, como todos sabemos es un Modelo incompleto que no contiene a todas las fuerzas de la Naturaleza y, cerca de una veintena de sus parámetros son aleatorios y no han sido explicados. Uno de ellos, el Bosón de Higgs, dicen que ha sido encontrado. Sin embargo, a mí particularmente me quedan muchas dudas al respecto.

emilio silvera

Oct

15

Intrincada búsqueda: ¡La Gravedad cuántica!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Nunca han importado muchos los peligros que tengamos que correr para buscar las respuestas de lo profundamente escondido en la Naturaleza, ni tampoco ha importado hasta donde ha tenido que viajar la imaginación para configurar modelos y teorías que, más tarde, queremos verificar.

También una teoría cuántica de la gravedad debería ampliar nuestro conocimiento de efectos cuánticos predichos por enfoques tentativos de otras teorías cuánticas, como la existencia de radiación de Hawking.”

¡Y mucho más sobre este mismo tema!

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”.

“El concepto de una “teoría del todo” está arraigado en el principio de causalidad y su descubrimiento es la empresa de acercarnos a ver a través de los ojos del demonio de Laplace. Aunque dicha posibilidad puede considerarse como determinista, en una “simple fórmula” puede todavía sobrevivir la física fundamentalmente probabilista, como proponen algunas posturas actuales de la mecánica cuántica. Esto se debe a que aun si los mecanismos que gobiernan las partículas son intrínsecamente azarosos, podemos conocer las reglas que gobiernan dicho azar y calcular las probabilidades de ocurrencia para cada evento posible. Sin embargo, otras interpretaciones de la ecuación de Schrödinger conceden poca importancia al azar: este solo se tendría importancia dentro del átomo y se diluiría en el mundo macroscópico. Otras no obstante la niegan completamente y la consideran una interpretación equivocada de las leyes cuánticas. En consecuencia, la mayor dificultad de descubrir una teoría unificada ha sido armonizar correctamente leyes que gobiernan solo un reducido ámbito de la naturaleza y transformarlas en una única teoría que la explique en su totalidad, tanto en su mundo micro como macroscópico y explique la existencia de todas las interacciones fundamentales: las fuerzas gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.”

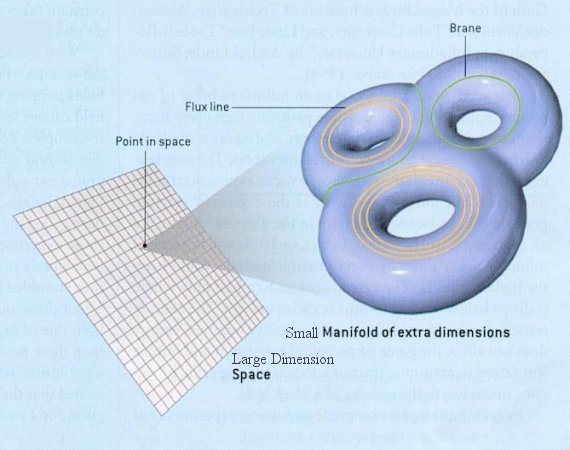

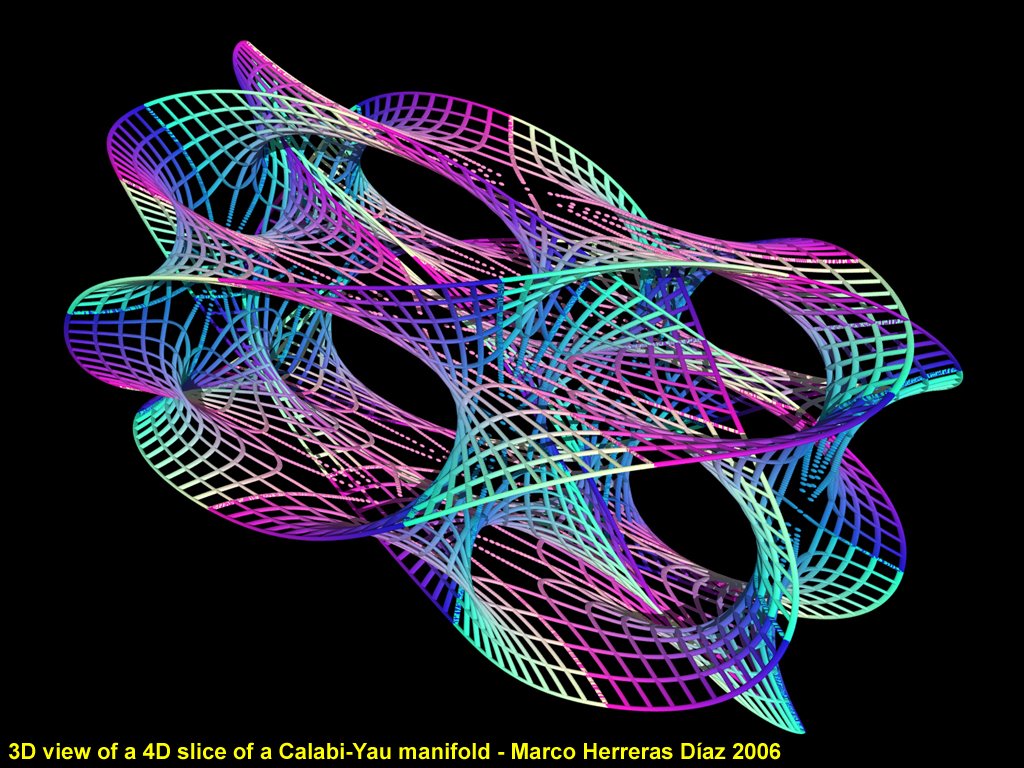

Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo (¿y Perelman? ¿Por qué nos se ha implicado?). Hablan de 10, 11 y 26 dimensiones, siempre, todas ellas espaciales menos una que es la temporal. Vivimos en cuatro: tres de espacio (este-oeste, norte-sur y arriba-abajo) y una temporal. No podemos, ni sabemos o no es posible instruir, en nuestro cerebro (también tridimensional), ver más dimensiones. Pero llegaron Kaluza y Klein y compactaron, en la longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. ¡Problema solucionado!

¿Quién puede ir a la longitud de Planck para poder contemplar esas cuerdas vibrantes si es que están allí?

Ni vemos la longitud de Planck ni las dimensiones extra y, nos dicen que para poder profundizar hasta esa distancia, necesitamos disponer de la Energía de Planck, es decir 1019 GeV, una energía que ni en las próximas generaciones estará a nuestro alcance. Pero mientras tanto, hablamos de que, en 2.015, el LHC buscará las partículas de la “materia oscura”. ¡Qué gente!

La puerta de las dimensiones más altas quedó abierta y, a los teóricos, se les regaló una herramienta maravillosa. En el Hiperespacio, todo es posible. Hasta el matrimonio de la relatividad general y la mecánica cuántica, allí si es posible encontrar esa soñada teoría de la Gravedad cuántica.

Así que, los teóricos, se han embarcado a la búsqueda de un objetivo audaz: buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intenso calor del universo en sus primeros tiempos, una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas. Todo debe ser contestado a partir de una ecuación básica.

¿Dónde radica el problema?

Nuestro universo ¿es tridimensional y no podemos esas dimensiones extra de las que tanto hablan en las teorías más avanzadas pero, no verificadas?

El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo de la observación, o no lo tiene todavía si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello, no la tiene ni el nuevo acelerador de partículas LHC que con sus 14 TeV no llegaría ni siquiera a vislumbrar esas cuerdas vibrantes de las que antes os hablaba.

La verdad es que, la teoría que ahora tenemos, el Modelo Estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido a altas energías. Ya sabéis lo que pasa cuando queremos juntar la relatividad con la cuántica: ¡Aparecen los infinitos que no son renormalizables!

Con sus 20 parámetros aleatorios (parece que uno de ellos ha sido hallado -el bosón de Higgs-), el Modelo estándar de la física de partículas que incluye sólo tres de las interacicones fundamentales -las fuerzas nucleares débil y fuerte y el electromagnetismo-, ha dado un buen resultado y a permitido a los físicos trabajar ampliamente en el conocimiento del mundo, de la Naturaleza, del Universo. Sin embargo, deja muchas preguntas sin contestar y, lo cierto es que, se necesitan nuevas maneras, nuevas formas, nuevas teorías que nos lleven más allá.

¡Necesitamos algo más avanzado!

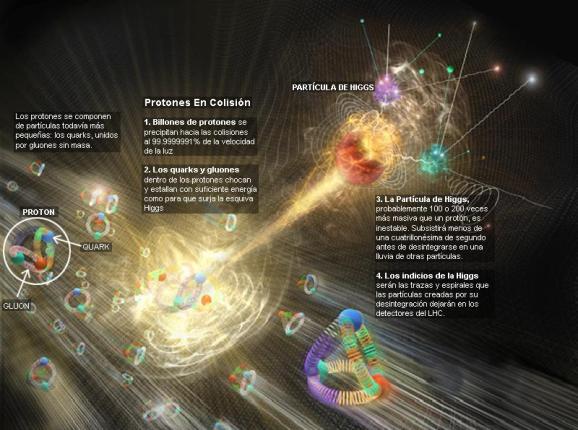

Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las partículas que conocemos y están incluidas en el Modelo estándar, se nos ha dicho que ha sido encontrada y el hallazgo ha merecido el Nobel de Física. Sin embargo… nada se ha dicho de cómo ésta partícula transmite la masa a las demás. Faltan algunas explicaciones.

El secreto de todo radica en conseguir la simplicidad: el átomo resulto ser complejo lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones, resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo, tan pequeño, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones y, ahora, queremos continuar profundizando, sospechamos, que después de los quarks puede haber algo más.

¿Es el efecto frenado que sufren las partículas que corren por el océano de Higgs, el que les da la masa?

Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el vacío y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por este campo, toman masa. Esto no es por sí mismo destacable, pues las partículas pueden tomar energía de los campos (gauge) de los que hemos comentado, del campo gravitatorio o del electromagnético. Si llevamos un bloque de plomo a lo alto de la Torre Eiffel, el bloque adquiriría energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra.

Como E=mc2, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del Sistema Tierra-bloque de plomo. Aquí hemos de añadirle amablemente un poco de complejidad a la venerable ecuación de Einstein. La masa, m, tiene en realidad dos partes. Una es la masa en reposo, m0, la que se mide en el laboratorio cuando la partícula está en reposo. La partícula adquiere la otra parte de la masa en virtud de su movimiento (como los protones en el acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a c) o en virtud de su energía potencial de campo. Vemos una dinámica similar en los núcleos atómicos. Por ejemplo, si separamos el protón y el neutrón que componen un núcleo de deuterio, la suma de las masas aumenta.

Peor la energía potencial tomada del campo de Higgs difiere en varios aspectos de la acción de los campos familiares. La masa tomada de Higgs es en realidad masa en reposo. De hecho, en la que quizá sea la versión más

apasionante de la teoría del campo de Higgs, éste genera toda la masa en reposo. Otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas.

Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan éstas al campo de Higgs.

La influencia de Higgs en las masas de los quarks y de los leptones, nos recuerda el descubrimiento por Pieter Zeeman, en 1.896, de la división de los niveles de energía de un electrón cuando se aplica un campo magnético al átomo. El campo (que representa metafóricamente el papel de Higgs) rompe la simetría del espacio de la que el electrón disfrutaba.

Hasta ahora no tenemos ni idea de que reglas controlan los incrementos de masa generados por el Higgs (de ahí la expectación creada por el acelerador de partículas LHC). Pero el problema es irritante: ¿por qué sólo esas masas –Las masas de los W+, W–, y Zº, y el up, el down, el encanto, el extraño, el top y el bottom, así como los leptones – que no forman ningún patrón obvio?

No dejamos de experimentar para saber ccómo es nuestro mundo, la Naturaleza, el Universo que nos acoge

Las masas van de la del electrón 0’0005 GeV, a la del top, que tiene que ser mayor que 91 GeV. Deberíamos recordar que esta extraña idea (el Higgs) se empleó con mucho éxito para formular la teoría electrodébil (Weinberg-Salam). Allí se propuso el campo de Higgs como una forma de ocultar la unidad de las fuerzas electromagnéticas y débiles. En la unidad hay cuatro partículas mensajeras sin masa –los W+, W–, Zº y fotón que llevan la fuerza electrodébil. Además está el campo de Higgs, y, rápidamente, los W y Z chupan la esencia de Higgs y se hacen pesados; el fotón permanece intacto. La fuerza electrodébil se fragmenta en la débil (débil porque los mensajeros son muy gordos) y la electromagnética, cuyas propiedades determina el fotón, carente de masa. La simetría se rompe espontáneamente, dicen los teóricos. Hay otra descripción según la cual el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa.

Las masas de los W y el Z se predijeron con éxito a partir de los parámetros de la teoría electrodébil. Y las relajadas sonrisas de los físicos teóricos nos recuerdan que Gerard ^t Hooft y Veltman dejaron sentado que la teoría entera esta libre de infinitos.

La teoría de supercuerdas tiene tantas sorpresas fantásticas que cualquiera que investigue en el tema reconoce que está llena de magia. Es algo que funciona con tanta belleza… Cuando cosas que no encajan juntas e incluso se repelen, si se acerca la una a la otra alguien es capaz de formular un camino mediante el cual, no sólo no se rechazan, sino que encajan a la perfección dentro de ese sistema, como ocurre ahora con la teoría M que acoge con naturalidad la teoría de la relatividad general y la teoría mecánico-cuántica; ahí, cuando eso se produce, está presente la belleza.

Lo que hace que la teoría de supercuerdas sea tan interesante es que el marco estándar mediante el cual conocemos la mayor parte de la física es la teoría cuántica y resulta que ella hace imposible la gravedad. La relatividad general de Einstein, que es el modelo de la gravedad, no funciona con la teoría cuántica. Sin embargo, las supercuerdas modifican la teoría cuántica estándar de tal manera que la gravedad no sólo se convierte en posible, sino que forma parte natural del sistema; es inevitable para que éste sea completo.

¿Por qué es tan importante encajar la gravedad y la teoría cuántica? Porque no podemos admitir una teoría que explique las fuerzas de la naturaleza y deje fuera a una de esas fuerzas. Así ocurre con el Modelo Estándar que deja aparte y no incluye a la fuerza gravitatoria que está ahí, en la Naturaleza.

La teoría de supercuerdas se perfila como la teoría que tiene implicaciones si tratamos con las cosas muy pequeñas, en el microcosmos; toda la teoría de partículas elementales cambia con las supercuerdas que penetra mucho más; llega mucho más allá de lo que ahora es posible.

La topología es, el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la geometría y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiempos antiguos, la topología aparece en el siglo diecisiete, con el nombre de analysis situs, ésto es, análisis de la posición.

De manera informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes, cuando dichas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. La transformación permitida presupone, en otras palabras, que hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la figura original y los de la transformada, y que la deformación hace corresponder puntos próximos a puntos próximos. Esta última propiedad se llama continuidad, y lo que se requiere es que la transformación y su inversa sean ambas continuas: así, trabajarnos con homeomorfismos.

En cuanto a nuestra comprensión del universo a gran escala (galaxias, el Big Bang…), creo que afectará a nuestra idea presente, al esquema que hoy rige y, como la nueva teoría, el horizonte se ampliará enormemente; el cosmos se presentará ante nosotros como un todo, con un comienzo muy bien definido y un final muy bien determinado.

Para cuando eso llegue, sabremos lo que es, como se genera y dónde están situados los orígenes de esa “fuerza”, “materia”, o, “energía” que ahora no sabemos ver para explicar el anómalo movimiento de las galaxias o la expansión del espacio que corre sin freno hacia… ¿Otro universo que tira del nuestro, como ocurren con las galaxias que terminan por fusionarse?

emilio silvera

Oct

8

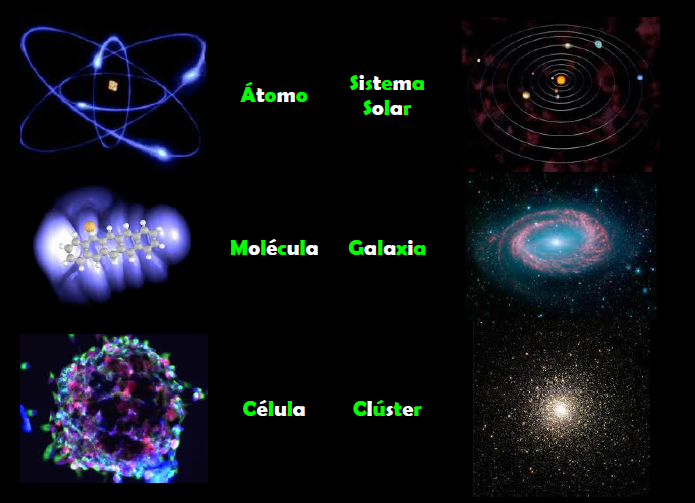

El Micro Mundo de los Átomos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Cuando por primera vez se puso este trabajo, dio lugar a comentarios que nos llevan hasta la realidad de hasta donde, resulta para nosotros incomprensible ese micro mundo de la cuántica, ese “universo” infinitesimal donde ocurren cosas que, no llegamos a comprender.

Sí, existe otro mundo que no vemos pero, ¡está en éste!

La mecánica cuántica domina en el micromundo de los átomos y de las partículas “elementales”. Nos enseña que en la naturaleza cualquier masa, por sólida o puntual que pueda parecer, tiene un aspecto ondulatorio. Esta onda no es como una onda de agua. Es una onda de información. Nos indica la probabilidad de detectar una partícula. La longitud de onda de una partícula, la longitud cuántica, se hace menor cuanto mayor es la masa de esa partícula.

Por el contrario, la relatividad general era siempre necesaria cuando se trataba con situaciones donde algo viaja a la velocidad de la luz, o está muy cerca o donde la gravedad es muy intensa. Se utiliza para describir la expansión del universo o el comportamiento en situaciones extremas, como la formación de agujeros negros. Sin embargo, la gravedad es muy débil comparada con las fuerzas que unen átomos y moléculas y demasiado débil para tener cualquier efecto sobre la estructura del átomo o de partículas subatómicas, se trata con masas tan insignificantes que la incidencia gravitatoria es despreciable. Todo lo contrario que ocurre en presencia de masas considerables como planetas, estrellas y galaxias, donde la presencia de la gravitación curva el espacio y distorsiona el tiempo.

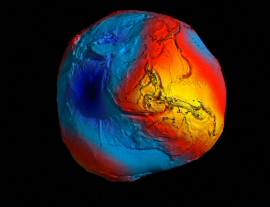

La Gravedad hace que la Tierra se vea como un mapa. Es una vista altamente exagerada, pero ilustra a las claras cómo la atracción gravitatoria que se manifiesta desde la masa de roca bajo nuestros pies no es la misma en todo lugar. La gravedad es más fuerte en áreas amarillas y más débil en las azules. (Imagen tomada por el satélite Goce)

Como resultado de estas propiedades antagónicas, la teoría cuántica y la teoría relativista gobiernan reinos diferentes, muy dispares, en el universo de lo muy pequeño o en el universo de lo muy grande. Nadie ha encontrado la manera de unir, sin fisuras, estas dos teorías en una sola y nueva de Gravedad-Cuántica.

¿Cuáles son los límites de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad general de Einstein? Afortunadamente, hay una respuesta simple y las unidades de Planck nos dicen cuales son.

Supongamos que tomamos toda la masa del universo visible y determinamos su longitud de onda cuántica. Podemos preguntarnos en qué momento esta longitud de onda cuántica del universo visible superará su tamaño. La respuesta es: cuando el universo sea más pequeño en tamaño que la longitud de Planck, es decir, 10-33 centímetros, más joven que el Tiempo de Planck, 10-43 segundos y supere la temperatura de Planck de 1032 grados. Las unidades de Planck marcan la frontera de aplicación de nuestras teorías actuales. Para comprender en que se parece el mundo a una escala menor que la longitud de Planck tenemos que comprender plenamente cómo se entrelaza la incertidumbre cuántica con la gravedad. Para entender lo que podría haber sucedido cerca del suceso que estamos tentados a llamar el principio del universo, o el comienzo del tiempo, tenemos que penetrar la barrera de Planck. Las constantes de la naturaleza marcan las fronteras de nuestro conocimiento existente y nos dejan al descubierto los límites de nuestras teorías.

En los intentos más recientes de crear una teoría nueva para describir la naturaleza cuántica de la gravedad ha emergido un nuevo significado para las unidades naturales de Planck. Parece que el concepto al que llamamos “información” tiene un profundo significado en el universo. Estamos habituados a vivir en lo que llamamos “la edad de la información”. La información puede ser empaquetada en formas electrónicas, enviadas rápidamente y recibidas con más facilidad que nunca antes.

Los tiempos cambian y la manera de informar también, lejos nos queda ya aquellos toscos aparatos impresores del pasado, ahora, en espacios muy reducidos, tenemos guardada más información que antes había en una colección de libros.

Nuestra evolución en el proceso rápido y barato de la información se suele mostrar en una forma que nos permite comprobar la predicción de Gordon Moore, el fundador de Intel, llamada ley de Moore, en la que, en 1.965, advirtió que el área de un transistor se dividía por dos aproximadamente cada 12 meses. En 1.975 revisó su tiempo de reducción a la mitad hasta situarlo en 24 meses. Esta es “la ley de Moore” cada 24 meses se obtiene una circuiteria de ordenador aproximadamente el doble, que corre a velocidad doble, por el mismo precio, ya que, el coste integrado del circuito viene a ser el mismo, constante.

Los límites últimos que podemos esperar para el almacenamiento y los ritmos de procesamiento de la información están impuestos por las constantes de la naturaleza. En 1.981, el físico israelí, Jacob Bekenstein, hizo una predicción inusual que estaba inspirada en su estudio de los agujeros negros. Calculó que hay una cantidad máxima de información que puede almacenarse dentro de cualquier volumen. Esto no debería sorprendernos. Lo que debería hacerlo es que el valor máximo está precisamente determinado por el área de la superficie que rodea al volumen, y no por el propio volumen. El número máximo de bits de información que puede almacenarse en un volumen viene dado precisamente por el cómputo de su área superficial en unidades de Planck. Supongamos que la región es esférica. Entonces su área superficial es precisamente proporcional al cuadrado de su radio, mientras que el área de Planck es proporcional a la longitud de Planck al cuadrado, 10-66 cm2. Esto es muchísimo mayor que cualquier capacidad de almacenamiento de información producida hasta ahora. Asimismo, hay un límite último sobre el ritmo de procesamiento de información que viene impuesto por las constantes de la naturaleza.

La información llega a todos los rincones del Mundo

No debemos descartar la posibilidad de que seamos capaces de utilizar las unidades de Planck-Stoney para clasificar todo el abanico de estructuras que vemos en el universo, desde el mundo de las partículas elementales hasta las más grandes estructuras astronómicas. Este fenómeno se puede representar en un gráfico que recree la escala logarítmica de tamaño desde el átomo a las galaxias.

Todas las estructuras del universo existen porque son el equilibrio de fuerzas dispares y competidoras que se detienen o compensan las unas a las otras; la atracción y la repulsión. Ese es el equilibrio de las estrellas donde la repulsión termonuclear tiende a expandirla y la atracción (contracción) de su propia masa tiende a comprimirla; así, el resultado es la estabilidad de la estrella. En el caso del planeta Tierra, hay un equilibrio entre la fuerza atractiva de la gravedad y la repulsión atómica que aparece cuando los átomos se comprimen demasiado juntos. Todos estos equilibrios pueden expresarse aproximadamente en términos de dos números puros creados a partir de las constantes e, h, c, G y mprotón.

α = 2πe2 / hc ≈ 1/137

αG = (Gmp2)2 / hc ≈ 10-38

La identificación de constantes adimensionales de la naturaleza como a (alfa) y aG, junto con los números que desempeñan el mismo papel definitorio para las fuerzas débil y fuerte de la naturaleza, nos anima a pensar por un momento en mundos diferentes del nuestro.

Estos otros mundos pueden estar definidos por leyes de la naturaleza iguales a las que gobiernan el universo tal como lo conocemos, pero estarán caracterizados por diferentes valores de constantes adimensionales. Estos cambios numéricos alterarán toda la fábrica de los mundos imaginarios. Los átomos pueden tener propiedades diferentes. La gravedad puede tener un papel en el mundo a pequeña escala. La naturaleza cuántica de la realidad puede intervenir en lugares insospechados.

Lo único que cuenta en la definición del mundo son los valores de las constantes adimensionales de la naturaleza (así lo creían Einstein y Planck). Si se duplica el valor de todas las masas no se puede llegar a saber, porque todos los números puros definidos por las razones de cualquier par de masas son invariables.

Cuando surgen comentarios de números puros y adimensionales, de manera automática aparece en mi mente el número 137. Ese número encierra más de lo que estamos preparados para comprender; me hace pensar y mi imaginación se desboca en múltiples ideas y teorías. Einstein era un campeón en esta clase de ejercicios mentales que él llamaba “libre invención de la mente”. El gran físico creía que no podríamos llegar a las verdades de la naturaleza sólo por la observación y la experimentación. Necesitamos crear conceptos, teorías y postulados de nuestra propia imaginación que posteriormente deben ser explorados para averiguar si existe algo de verdad en ellos. Con los adelantos actuales, estudiando la luz lejana de cuásares muy antiguos, se estudia si la constante de estructura fina (α) ha variado con el paso del tiempo.

El Universo es muy grande, inmensamente grande y, probablemente, todo lo que nuestras mentes puedan imaginar podrá exisitr en alguna parte de esas regiones perdidas en las profundidades cósmicas, en los confines del Espacio- Tiempo, en lugares ignotos de extraña belleza en los que otros mundos y otras criaturas tendrán, su propio habitat que, siendo diferente al nuestro, también, sus criaturas, estarán buscando el significado de las leyes del Universo.

emilio silvera

Sep

17

Un gato vivo y muerto en dos sitios al mismo tiempo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

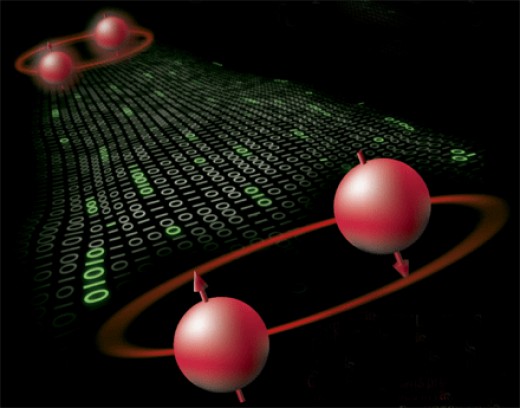

Investigadores de EE UU logran entrelazar grupos de cuatro fotones y mantenerlños estables, un paso necesario para la creación de ordenadores cuánticos

A Erwin Schrödinger su ejemplo del gato en la caja le parecía ridículo

Erwin Schrödinger recibió un Nobel por sus aportaciones a la física, tiene un cráter a su nombre en la cara oculta de la Luna y realizó aportaciones filosóficas fundamentales para la genética. Sin embargo, su nombre es mundialmente conocido por un experimento mental que planteó en 1935 en el que un gato podía estar muerto y vivo al mismo tiempo. En aquel caso creado para ilustrar la extrañeza de la mecánica cuántica, que el físico austriaco calificaba de ridículo, se introducía un gato en una caja de acero junto a una pequeña cantidad de material radiactivo. La cantidad era tan pequeña que solo existía un 50% de posibilidades de que durante la hora siguiente uno de los átomos decayese. Si eso sucedía, se activaría un mecanismo que llenaría la caja de ácido hidrociánico, uno de los gases tóxicos utilizados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y el gato moriría.

De acuerdo con los principios de la mecánica cuántica, durante el tiempo que durase el experimento, el gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo, resultado de un fenómeno conocido como superposición. Sin embargo, esa circunstancia cambiaría cuando abriésemos la caja para acabar con la incertidumbre. En ese momento, de vuelta a la dura e incontrovertible realidad de la física clásica, el gato estaría o vivo o muerto.

Dos partículas entrelazadas lo seguirán estando aunque las separen un millón de kilómetros

Con el tiempo, los científicos han sido capaces de manipular los estados cuánticos de la materia y es posible que en el futuro este conocimiento sirva para construir potentes ordenadores cuánticos. Esta semana, en un artículo que se publica en la revista Science, un equipo de físicos de la Universidad de Yale (EE UU) muestra cómo ha logrado mantener un “gato de Schröedinger” cuántico vivo y muerto en dos lugares a la vez.

En realidad, estos gatos cuánticos son grupos de hasta cuatro fotones con estados entrelazados pese a estar en recipientes separados. El entrelazamiento es un fenómeno cuántico por el que las partículas subatómicas pueden alinear sus estados cuando están en contacto y mantenerlo después separadas, incluso a millones de kilómetros de distancia. El equipo de Yale, liderado por Chen Wang, fue capaz de introducir los fotones en receptáculos separados y modificar su estado, como el gato que está vivo o muerto, observando cómo cambiaban de forma coordinada.

El interés del trabajo, según explica Oriol Romero-Isart, investigador en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Innsbruck (Austria), es que “permite crear dos qbits (sistemas cuánticos que servirían para gestionar la información en ordenadores cuánticos) y aplicar correcciones para que duren más”. La inestabilidad de estos qbits hace que sean poco prácticos para construir máquinas cuánticas y es un reto para producir aplicaciones prácticas con este tipo de física. Normalmente, sin la aplicación de correcciones, un qbit se destruiría en menos de un segundo. Con las correcciones, comenzaría acercándose la posibilidad de emplear el potencial de un sistema en el que las partículas no solo sirven para codificar información a partir de unos y ceros, como en la computación convencional, sino que pueden aprovechar la posibilidad de que estén en varios estados al mismo tiempo.

La capacidad del grupo de Yale para crear “gatos de Schrödinger” de un gran número de fotones es importante porque para corregir los errores que hacen que el qbit se diluya en muy poco tiempo es mejor tener un sistema con muchas piezas. “Si nos imaginamos un sistema que pueda tener varios estados, en el que las partículas son canicas rojas y azules, si solo tienes una canica, cuando cambia el color, pierdes la información. Pero si tengo 100 canicas del mismo color, si solo cambia una de información, podría reparar el error y mantener la información gracias al resto”, explica Romero-Isart.

Los simuladores cuánticos serán una aplicación previa a los potentes ordenadores cuánticos

Las posibilidades que abren estudios como el publicado en Science son enormes, pero la extrañeza cuántica tiene sus límites. Aunque dos partículas entrelazadas seguirán estándolo aunque las mandemos a planetas separados por un millón de kilómetros, este sistema no serviría para transmitir información más rápido que la luz. La física no permite esa herejía y en este caso se conserva el dogma porque no es posible manipular a nuestro antojo el estado de esas partículas entrelazadas.

Entre las aplicaciones prácticas más cercanas de las máquinas cuánticas, Romero-Isart, que ha planteado la posibilidad de realizar un experimento en el que un objeto con millones de átomos esté en dos lugares a la vez, señala la simulación cuántica. “Se trataría de hacer un prototipo, de la misma manera que se hace con modelos de menor tamaño en aviación, para recrear un sistema cuántico muy complejo, como la física de los sólidos”, señala. “Saber cómo interaccionan los electrones en un sólido puede ayudarnos a entender cómo se puede crear un material en el que haya superconductividad a temperatura ambiente”, añade. Ahora, los materiales empleados para conducir la electricidad a temperatura ambiente, como el cobre, producen una enorme resistencia que limita su eficiencia. Este tipo de progresos llegarían antes que los ordenadores cuánticos, una tecnología posible, pero que aún requerirá mucho tiempo para hacerse realidad.

Totales: 85.693.283

Totales: 85.693.283 Conectados: 25

Conectados: 25