Ago

1

Maravillas del Universo: Supernovas…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Novas y supernovas

Hace unos cuatro años apareció en la prensa una noticia interesante que nos hablaba de la explosión y muerte de una estrella excesivamente masiva situada a unos 238 millones de años luz de nosotros en la galaxia NGC 1260, que es una espiral del tipo S0-a visible hacia atrás de las estrellas que forman la mítica y boreal constelación de Perseus. Hoy se cree que la “estrella progenitora” de esta supernova tenía una masa equivalente a más de 100 veces la masa del Sol, y de acuerdo a mediciones recientes, cuando explotó su brillo se hizo equivalente al de 50 mil millones de estrellas similares al Sol.

Supernova Tycho

El 11 de Noviembre 1572 Tycho Brahe, observó una estrella brillante ¨nueva¨, hoy una Súper Nova en Casiopea superando en brillo a Venus hasta 1574 al irse extinguiendo. En esa época los Astrónomos creían que las estrellas eran parte de una cúpula fija inmodificables y distantes de la Tierra en todos sus puntos; Brahe argumentaba que la estrella ¨Nueva¨ mostraba que el firmamento podía cambiar y que cada estrella tenía una distancia individual; una Supe Nova ocurre cuando una estrella muere violentamente disparando un estallido luminoso y brillante de energía; parte de la luz (fotones) del evento original de la Súper Nova arrojan violentamente partículas de polvo a las nubes interestelares circundantes y alcanzan la Tierra muchos años después.

Son estrellas que explotan liberando en el espacio parte de su material. Durante un tiempo variable, su brillo aumenta de forma espectacular. Parece que ha nacido una estrella nueva.

Hipernova

Las novas y las supernovas aportan materiales al Universo en forma de Nebulosas que servirán para formar nuevas estrellas, nuevos mundos y, muy probablemente, nuevas formas de vida.

Novas, ¿estrellas nuevas?

Antiguamente, a una estrella que aparecía de golpe donde no había nada, se le llamaba nova, o ‘estrella nueva’. Pero este nombre no es correcto, ya que estas estrellas existían mucho antes de que se pudieran ver a simple vista. Quizá aparezcan 10 o 12 novas por año en la Vía Láctea, pero algunas están demasiado lejos para poder verlas o las oscurece la materia interestelar.

A las novas se las observa con más facilidad en otras galaxias cercanas que en la nuestra. Una nova incrementa en varios miles de veces su brillo original en cuestión de días o de horas. Después entra en un periodo de transición, durante el cual palidece, y cobra brillo de nuevo; a partir de ahí palidece poco a poco hasta llegar a su nivel original de brillo.

Las novas son estrellas en un periodo tardío de evolución. Explotan porque sus capas exteriores han formado un exceso de helio mediante reacciones nucleares y se expande con demasiada velocidad como para ser contenida. La estrella despide de forma explosiva una pequeña fracción de su masa como una capa de gas, aumenta su brillo y, después se normaliza.

La estrella que queda es una enana blanca, el miembro más pequeño de un sistema binario, sujeto a una continua disminución de materia en favor de la estrella más grande. Este fenómeno sucede con las novas enanas, que surgen una y otra vez a intervalos regulares.

Supernovas

El remanente de una supernova que conocemos como Nebulosa del Cangrejo o M1. Charles Messier, un “cazador” de cometas, había tenido la falsa impresión de haberlo descubierto, pues una mancha difusa en dirección a la constelación de Tauro lo indujo a error repetidas veces. Por fin, determinó anotar la posición de ese objeto tan “molesto” para no volver a confundirse. La Nebulosa del Cangrejo, pues de ella se trataba, se convirtió de esa manera en el primer astro del que sería el Catálogo de Messier (M1), probablemente el más conocido, estudiado, fotografiado y admirado por aficionados y profesionales de la Astronomía.

La explosión de una supernova es más destructiva y espectacular que la de una nova, y mucho más rara. Esto es poco frecuente en nuestra galaxia, y a pesar de su increible aumento de brillo, pocas se pueden observar a simple vista. Hasta 1987 sólo se habían identificado tres a lo largo de la historia. La más conocida es la que surgió en 1054 y cuyos restos se conocen como la nebulosa del Cangrejo de arriba.

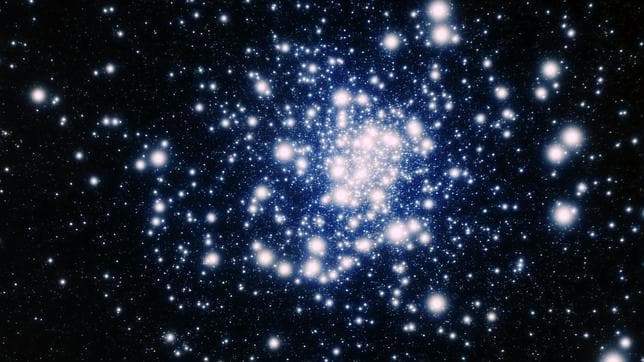

Abajo teneis una impresionante Nebulosa alrededor del Cúmulo de Estrellas NGC 1929 que es una Superburbuja LHA 120-N 44 en la Gran Nube de Magallanes, que se expande hacia el exterior debido al empuje de jóvenes estrellas que emiten una fuerte radiación ultravioleta y fuertes vientos solares que aleja la nube circundante.

Las supernovas, al igual que las novas, se ven con más frecuencia en otras galaxias. Así pues, la supernova más reciente, que apareció en el hemisferio sur el 24 de febrero de 1987, surgió en una galaxia satélite, la Gran Nube de Magallanes. Esta supernova, que tiene rasgos insólitos, es objeto de un intenso estudio astronómico. Las estrellas muy grandes explotan en las últimas etapas de su rápida evolución, como resultado de un colapso gravitacional. Cuando la presión creada por los procesos nucleares, ya no puede soportar el peso de las capas exteriores y la estrella explota. Se le denomina supernova de Tipo II.

No pocas veces, las supernovas pasan inadvertidas debido a que se producen detrás de nubes moleculares gigantes de gran espesor que las oculta de los telescopios de la Tierra, y, es más frecuente captar estos fenómenos en galaxias vecinas del Grupo Local de galaxias.

Una supernova de Tipo I se origina de modo similar a una nova. Es un miembro de un sistema binario que recibe el flujo de combustible al capturar material de su compañero. De la explosión de una supernova quedan pocos restos, salvo la capa de gases que se expande. Un ejemplo famoso es la nebulosa del Cangrejo; en su centro hay un púlsar, o estrella de neutrones que gira a gran velocidad.

De ello podemos deducir que, las estrellas nacen a partir de las Nebulosas que se formaron en la explosión de supernova, allí vuelven a surgir nuevas estrellas de todo tipo y muchas de ellas masivas cuya vida es sólo de unos pocos millones de años, mientras que estrellas como nuestro Sol tienen una vida media de 10.000 millones de años y las estrellas enanas rojas (las más abundantes del Universo), tienen una duración que es probablemente superior a la actual edad del Universo.

Todo es un ciclo que se repite una y otra vez pero, cada vez, el material es más complejo, ya que, en las explosiones de supernovas se crean materiales que van más allá del Hidrógeno y del Helio como por ejemplo el Oxígeno, Carbono, Nitrógeno y todos aquellos materiales que hacen posible la presencia de vida en planetas que, como la Tierra, reunan las condiciones para ello.

A las explosiones de supernovas las llamo el mecanismo de renovación del Universo, unas estrellas mueren para que otras nuevas puedan nacer y, guardando las distancias, ocurre exactamente lo mismo que con nosotros y, tal verdad, nos lleva a pensar que, mientras hay muerte hay esperanza. En verdad, pensar en la existencia de una vida eterna, sería el mayor castigo.

¡Las maravillas del Universo!

Nada en nuestro Universo es inamovible, todo evoluciona y cambia con el paso del tiempo inexorable y, esa evolución, hizo posible que a pesar de la complejidad del Cosmos, nosotros lo podamos comprender (en parte) y, cada día que pasa avanzamos un poco más en el saber de sus secretos y podemos desvelar los enigmas que tan celosamente tiene guardados en los núcleos de las estrellas y en el corazón mismo de las galaxias, donde habitan terroríficos agujeros negros que, de momento, no sabemos en realidad como funcionan y en que lugar puedan estar sus singularidades o de que material y de qué partículas están conformados una vez que han comprimido la materia ordinaria hasta extremos que ni podemos imaginar.

Hay muchos misterios por desvelar, y, podemos hablar de estrellas en el cielo que las hay de todos los tipos, tamaños y colores e incluso, al final de sus vidas, como hemos podido ver, se convierten, dependiendo de su masa original en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros, e incluso, se habla de la posible existencia de algunas hechas de materia extrasña: las estrellas de Quarks.

¡Es tanto lo que nos queda por saber!

emilio silvera

Jul

28

Las Sinfonías de los Agujeros Negros binarios

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (24)

Comments (24)

Lo que nos cuentan Kip S. Thorne y otros especialistas en Agujeros negros nos posibilitan para entender algo mejor los mecanismos de estos extraños objetos que aún esconden misterios que no hemos sabido resolver. Está claro que muchas de las cosas que sobre agujeros negros podemos leer, son en realidad, especulaciones de cosas que se deducen por señales obervadas pero que, de ninguna manera, se pueden tomar como irrefutables verdades, más bien, las tomaremos como probables o muy probables de acuerdo a los resultados obtenidos de muchos experimentos y, ¿por qué no? de muchas horas de prácticas teóricas y pizarras llenas de ecuaciones que tratan de llegar al fondo de un saber que, desde luego, nos daría la clave de muchas cuestiones que en nuestro Universo son aún desconocidas.

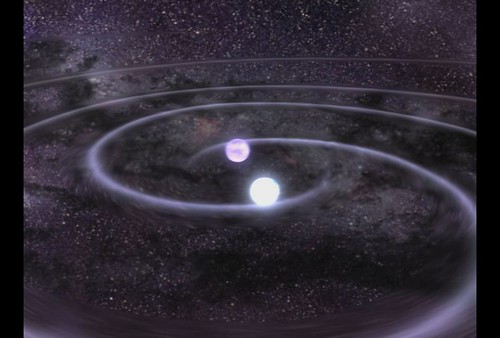

En el corazón de una galaxia lejana, a más de 1.000 millones de años-luz de la Tierra y hace 1.000 millones de años, se acumuló un denso aglomerado de gas y cientos de millones de estrellas. El aglomerado se contrajo gradualmente, a medida que algunas estrellas escapaban y los 100 millones de estrellas restantes se hundían más hacia el centro. Al cabo de 100 millones de años, el aglomerado se había contraído hasta un tamaño de varios años-luz, y pequeñas estrellas empezaron, ocasionalmente, a colisionar y fusionarse, formando estrellas mayores. Las estrellas mayores consumieron su combustible y luego implosionaron para formar agujeros negros; y, en ocasiones, cuando dos de estos agujeros pasaban uno cerca del otro, quedaban ligados formando pares en los que cada agujero giraba en órbita alrededor del otro.

Cuando se forma un par de agujeros negros binarios semejantes, cada agujero crea un pozo profundo (intensa curvatura espacio-temporal) en la superficie insertada y, a medida que los agujeros giran uno en torno al otro, los pozos en órbita producen ondulaciones de curvatura que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Las ondulaciones forman una espiral en el tejido del espacio-tiempo en torno al sistema binario, muy semejante a la estructura espiral del agua que procede de un aspersor de cesped que gira rápidamente. Los fragmentos de curvatura forman un conjunto de crestas y valles en espiral en el tejido espacio-temporal.

Puesto que la curvatura-espaciotemporal es lo mismo que la gravedad, estas ondulaciones de curvatura son realmente ondas de gravedad, u ondas gravitatorias. La Teoría de la Relatividad General de Einstein predice, de forma inequívoca, que tales ondas gravitatorias deben producirse siempre que dos agujeros negros orbiten uno en torno al otro.

Cuando parten hacia el espacio exterior, las ondas gravitacionales producen una reacción sobre los agujeros de la misma forma que una bala hace retroceder el fusil que la dispara. El retroceso producido por las ondas aproxima más los agujeros y les hace moverse a velocidades mayores; es decir, hacen que se muevan en una espiral que se cierra lentamente y hace que se vayan acercando el uno hacia el otro. Al cerrarse la espiral se genera poco a poco energía gravitatoria, una mitad de la cual va a las ondas y la otra mitad va a incrementar las velocidades orbitales de los agujeros.

Jul

24

¡Los Neutrinos! Esos duendecillos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Un nuevo fenómeno físico podría ser clave para resolver el enigma de la composición del Universo

Un equipo internacional de científicos resuelve el porqué se conoce la materia y no se puede encontrar la antimateria del Universo

Un equipo internacional de científicos, aunados en un proyecto denominado «T2K», han observado un nuevo fenómeno físico que podría ser clave para resolver el enigma de la composición del Universo, según ha adelantado Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN).

Se trata de un tipo de transformación de neutrinos de tipo muón en neutrinos de tipo electrón, un fenómeno «clave» para resolver el enigma de por qué del Universo se conoce la materia y no se puede encontrar la antimateria, dado que, según la teoría científica, en origen, el Universo estaba compuesto a partes iguales por materia y antimateria.

Esta conclusión ha sido presentada este viernes en la conferencia de la Sociedad Europea de Física (EPS-HEP2013), celebrada en Estocolmo. En «T2K» participan más de 400 físicos de 11 países, entre ellos España, representada por el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).

En 2011, «T2K» presentó los primeros indicios de este nuevo modo de oscilación del neutrino, y ahora, con 3,5 veces más datos acumulados, «el indicio ha dejado paso a la evidencia científica», según explica el CPAN: «La probabilidad de que el fenómeno observado sea fruto del azar (una fluctuación estadística) es menor que una en un billón». Así, subraya que «T2K» se convierte en el «primer experimento» en observar de forma explícita la aparición de neutrinos de diferente tipo a los producidos originalmente.

Un haz de neutrinos

El experimento «T2K» consiste en un intenso haz de neutrinos de tipo muón y un complejo sistema de detectores que, situados a diferentes distancias, son capaces de medir la transformación en vuelo de los neutrinos iniciales. El haz de neutrinos se produce en el laboratorio J-PARC (Japan Proton Accelerator Complex), en Tokai (costa este de Honshu, la mayor isla de Japón).

Las propiedades iniciales del haz se miden en varios detectores cercanos al punto de producción. Tras recorrer 295 kilómetros, los neutrinos alcanzan la costa oeste de la isla y son detectados por Super-Kamiokande, un gigantesco detector de 50 kilotoneladas instalado a un kilómetro de profundidad en una antigua mina de zinc. El análisis de los datos recogidos por Super-Kamiokande muestra un número de neutrinos de tipo electrón (28 en total) muy superior al que se esperaría en ausencia del nuevo fenómeno de oscilación (4,6).

Según el CPAN, la oscilación del neutrino constituye la manifestación a nivel macroscópico de interferencias cuánticas causadas por la diferencia entre la masa entre los diferentes tipos de neutrinos. Es más, señala que la observación de este nuevo modo de oscilación posibilita el estudio de otro fenómeno, «todavía más relevante»: la violación de la simetría carga-paridad (CP), responsable de los mecanismos que distinguen el comportamiento entre materia y antimateria.

«La violación de la simetría CP, observada hasta la fecha solo en quarks (lo cual valió los premios Nobel de 1980 y 2008), se acepta en la actualidad como la teoría más probable para explicar por qué el Universo actual está dominado por materia, con contribuciones insignificantes de antimateria. Este constituye uno de los misterios más excitantes de la ciencia, puesto que en el Big Bang debieron crearse en iguales cantidades», según explica.

En busca de más diferencias

Una vez que T2K ha establecido de forma concluyente la existencia de un nuevo modo de oscilación que es sensible a la violación de CP, el CPAN indica que la búsqueda de este fenómeno se convierte en uno de los objetivos científicos «más relevantes» de la década, «y T2K está en posición de liderar la búsqueda», añade. «T2K» espera recoger 10 veces más datos en los próximos años, incluyendo aquellos obtenidos con un haz de antineutrinos para buscar diferencias en las oscilaciones de materia y antimateria que permitan medir la violación de la simetría CP.

«Este descubrimiento ha sido posible gracias al esfuerzo del personal de J-PARC y de su dirección, que han procurado un haz de neutrinos intenso y de alta calidad a «T2K», especialmente después del devastador terremoto de marzo de 2011, que causó severos daños al complejo de aceleradores de J-PARC y que interrumpió de forma brusca la toma de datos del experimento T2K», sostiene.

Europa Press y ABC Ciencia.es

Jul

24

Seguimos avanzando

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Las imágenes más nítidas del Universo

Un nuevo instrumento de observación desarrollado por el Gemini Observatory obtiene imágenes espectaculares del Cosmos con un detalle sin precedentes de estrellas a millones de años luz

El GeMS, un instrumento revolucionario de observación desarrollado por el Gemini Observatory, trabaja con un sistema de cinco lásers y espejos deformables que eliminan las perturbaciones estelares en la observación. Gracias a él, se han conseguido las imágenes más nítidas jamás obtenidas del Universo.

Los astrónomos han podido empezar a trabajar recientemente con el nuevo y revolucionario sistema óptico adaptativo (conocido como GeMS) del Gemini Observatory, y los resultados que están obteniendo con él son “verdaderamente espectaculares”, según las afirmaciones de Robert Blum, subdirector del National Optical Astronomy Observatory que trabaja con fondos de la U.S. National Science Foundation. “Lo que hemos observado, más allá de los detalles específicos de las imágenes que ya se han obtenido, es una increíble capacidad que supone un salto hacia delante con respecto a cualquier otra tecnología antes conocida en el espacio o en la superficie terrestre, y que así seguirá siendo por mucho tiempo”.

Blum está utilizando el GeMS actualmente para estudiar el medio ambiente dentro y en los alrededores de las agrupaciones de estrellas, y sus resultados preliminares, especialmente los de la espectacular agrupación conocida como RMC 136 dentro de un grupo de siete imágenes, ya han sido hechos públicos. Las seis tomas restantes, lejanas imágenes de regiones con violentos procesos de formación estelar obtenidas gracias a la interacción de distantes galaxias en colisión, permiten hacerse una idea de las vanguardistas investigaciones que el GeMS va a facilitar a los investigadores.

Después de más de una década de desarrollo, el sistema, que ya se está empleando de formar regular en el Gemini South Telescope de Chile, está enviando datos ultra afinados a los científicos de todo el mundo, aportándoles un nuevo nivel de detalle en sus estudios del universo. Las imágenes recientemente hechas públicas muestran el poderoso descubrimiento científico que supone el GeMS (término derivado de la denominación Gemini Multi-conjugate adaptative optics System), que utiliza una potente combinación de múltiples lásers y espejos deformables para eliminar las distorsiones atmosféricas (nublados) a partir de unas imágenes con base terrestre.

A diferencia del sistema previo AO, el GeMS utiliza una técnica llamada de ‘multi ópticas adaptativas conjugadas’ (multi conjugate adaptive optics), que no sólo toma más detalles del cielo en un solo disparo (entre diez y veinte veces más área de cielo registrada en cada una de las fotografías), sino que también forma agudísimas imágenes uniformes de todo el espacio incluido en la toma, desde arriba hasta el fondo y de lateral a lateral.

Esto convierte al espejo de 8 metros del Gemini en entre diez y veinte veces más eficiente, otorgando a los astrónomos la posibilidad de hacer una exposición más profunda, o de explorar el universo de forma más efectiva con un rango más amplio de filtros, lo que les permitirá extraer detalles más sutiles sobre la estructura del universo, nunca contemplados antes de la aparición de este nuevo ingenio técnico.

“Cada imagen cuenta una historia sobre el potencial científico del GeMS”, cuenta Benoit Neichel, que lidera el dispositivo de trabajo del GeMS en Chile. De acuerdo con Neichel, los objetivos han sido seleccionados para demostrar que la variedad de su instrumental va descubriendo el espacio, al mismo tiempo que produce imágenes impactantes que podrían hacer que los científicos no sólo las reclamen para sus estudios, sino que también abran nuevas vías de investigación a partir de ellas.

Resolución extrema

Los primeros datos obtenidos por el GeMS están generando una auténtica conmoción entre los astrónomos que forman parten de las asociaciones internacionales de Gemini. Tim Davidge, un astrónomo del Canada’s Dominion Astrophysical Observatory, que trabaja con fondos del Canadian National Research, estudia la población de estrellas dentro de las galaxias que estás más allá de la Vía Láctea. Su trabajo requiere de una resolución extrema para poder ver cada una de esas estrellas que están situadas a millones de años luz de distancia.

“El GeMS fija la nueva tendencia en las ópticas adaptativas –afirma Davidge-. Su llegada abre una amplísima variedad de posibilidades científicas para el Gemini, y al mismo tiempo muestra cuáles son los requerimientos tecnológicos que la próxima generación de mega telescopios terrestres necesitarán. Con el GeMS estamos entrando en una era radicalmente nueva y apasionante para la astronomía óptica de base terrestre”.

También anticipa el potencial del GeMS para sus investigaciones Stuart Ryder, miembro del Australian Astronomical Observatory, financiado con fondos del Australian Research Council, cuyo trabajo requiere imágenes nítidas de galaxias distantes para revelar la explosión de estrellas (supernovas). Pero, sobre todo, confiesa estar impresionado por la nueva tecnología implicada.

“Fui bastante afortunado al poder ser testigo del funcionamiento del GeMS, y me quedé sobrecogido por el espectáculo del rayo del láser amarillo-naranja perforando la clara noche de luna –cuenta Ryder-. Cuando se tienen en cuenta todos los factores que tienen que trabajar conjuntamente, desde el cielo despejado hasta la corriente continua de meteoritos ardientes en la parte alta de la atmósfera esparciendo la cantidad suficiente de átomos de sodio para que sean excitados por el láser, es maravilloso comprobar cómo todos los elementos se dan al mismo tiempo y permiten que el proceso funcione con éxito”.

Jul

24

Cosas curiosas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Observan la primera cota de nieve extraterrestre, noticia por josé manuel nieves abc_ciencia / madrid

Rodea a una joven estrella que está empezando a formar su sistema solar a 175 años luz de la Tierra

Un grupo internacional de astrónomos acaba de obtener, por primera vez en la historia de la exploración planetaria, la imagen de la cota de nieve alrededor de una joven estrella que está empezando a formar su propio sistema solar. El logro ha sido posible gracias a los instrumentos del telescopio ALMA (Atacama Large Millimiter/submillimeter Array), en Chile. Se cree que esa “frontera de hielo” juega un papel esencial en la formación y en el “maquillaje químico” de los planetas que se forman alrededor de estrellas muy jóvenes. Los resultados de esta investigación acaban de publicarse en Science Express.

Aquí, en la Tierra, las cotas de nieve se encuentran en las zonas más altas, donde las bajas temperaturas hacen que la humedad atmosférica se congele. De la misma forma, se piensa que las cotas de nieve también se forman alrededor de las estrellas jóvenes, en las regiones más alejadas del disco de material a partir del cual esas estrellas se formaron. Sin embargo, si la distancia es la adecuada, algunas de las moléculas presentes pueden congelarse y convertirse en auténticos copos de nieve.

Lo primero en congelarse es el agua, seguida por otros gases, como el metano o el dióxido de carbono, que se van distribuyendo en círculos concéntricos alrededor de la estrella en forma de anillos de motas de polvo congeladas, la materia prima a partir de la cual se forman después los planetas.

Los astrónomos creen que las cotas de nieve juegan un destacado papel en la formación de nuevos sistemas planetarios. De hecho, ayudan a los granos de polvo, cubriéndolos con una coraza helada y evitando que se destruyan en múltiples y pequeñas colisiones entre ellos. En lugar de eso, el hielo actúa como una suerte de “pegamento” que favorece su unión y que, por lo tanto, incrementa la cantidad de materiales sólidos disponibles, algo que acelera la posibilidad de formación de nuevos mundos.

Y dado que existen, como hemos visto, diferentes cotas de nieve dependiendo de cuál sea el material dominante, el proceso también hace que, en cada círculo, se formen diferentes tipos de planetas. Alrededor de una estrella como el Sol, por ejemplo, la cota de nieve del agua corresponde a la órbita de Júpiter y la del monóxido de carbono a la de Neptuno.

Una imagen insólita

Lo que ALMA ha podido ver es algo insólito y jamás detectado hasta el momento: la línea de nieve alrededor de TW Hydrae, una joven estrella a 175 años luz de la Tierra. Los investigadores creen que este sistema solar en formación tiene características muy similares a las de nuestro propio sistema en su infancia, cuando apenas tenía un puñado de millones de años de edad.

“ALMA nos ha dado la primera imagen en tiempo real de una cota de nieve alrededor de una estrella joven -afirma Chunhua “Charlie” Qi, investigador del Centro de astrofísica Harvard-Smithsonian en Cambridge, Massachussetts-, lo cual es extremadamente emocionante porque nos habla sobre un periodo muy temprano de la formación de nuestro propio Sistema Solar. Ahora podemos ver detalles que antes estaban ocultos sobre las zonas de hielo de otro sistema solar, uno que es muy parecido al nuestro cuando apenas tenía diez millones de años de edad”.

Hasta ahora, la presencia de estas cotas de nieve solo se conocía por su “firma” en el espectro electromagnético, pero nunca se había podido obtener una imagen directa, por lo que su posición exacta y extensión eran desconocidas. La razón principal de no poder verlas es que las cotas de nieve se forman solo en la estrecha franja central de los discos protoplanetarios. Por encima y por debajo de esa región concreta, la radiación de la estrella calienta los gases y evita que se forme hielo.

De esta forma, la zona helada queda oculta a la observación por un envoltorio de gas caliente. Sin embargo, en esta ocasión los astrónomos han conseguido, gracias a una nueva técnica, detectar directamente una molécula que se forma únicamente en los lugares en que el monóxido de carbono se congela. Esa molécula, llamada diazenylium (N2H+) brilla en una pequeña región milimétrica del espectro y puede, por lo tanto, ser detectada por un radiotelescopio.

Totales: 85.307.846

Totales: 85.307.846 Conectados: 63

Conectados: 63