Mar

7

En el Centro de la Galaxia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

Descubren extrañas partículas que parecen emanadas desde el Centro Galáctico están bombardeando la Tierra. Desde el Departamento de Física de la Universidad de California se confirma que poderosos rayos Gamma están llegando a nuestro planeta desde el mismo centro de la Galaxia.

Existen argumentos más que fundados para creer que, en el Centro de nuestra Galaxia, la Vía Láctea, habita un enorme Agujero Negro que según las observaciones y mediciones efectuadas, puede tener 4 millones de veces la masa del Sol. Así lo avalan los 16 años de investigación y estudio de 28 estrellas allí situadas y, sobre todo, el comportamiento de la estrella designada con el nombre S2 de cuyo comportamiento al orbitar el Centro Galáctico, se han deducido estos números increíbles. Se utilizaron telescopios y cámaras muy sofisticadas que hicieron el seguimiento de S2, y, cuando estaba a 1 dia-luz del Centro, pudieron comprobar de manera muy convincente los resultados de los efectos Gravitatorios que se produjeron en las cercanías de influencia del Agujero Negro Supermasivo que, aunque invisible para nuestros aparatos, no lo es en cuanto a la Gravedad que genera se refiere.

Es un verdadero triunfo técnico el poder conseguir, desde una distancia de 27 000 a.l., el poder hacer comprobaciones como esta que nos dan las respuestas esperadas de ese lugar que hasta hace relativamente muy poco tiempo nos era totalmente misterioso.

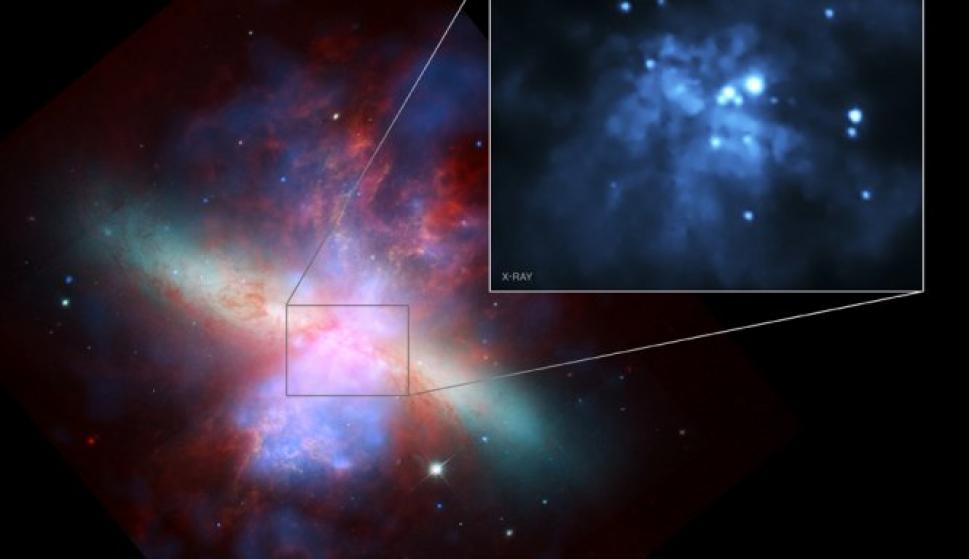

Credit: ESO , Stefan Gillessen ( MPE ) En el Centro de la Galaxia

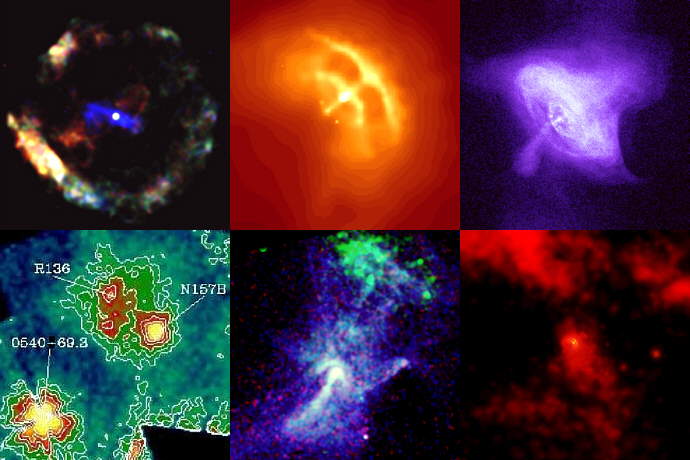

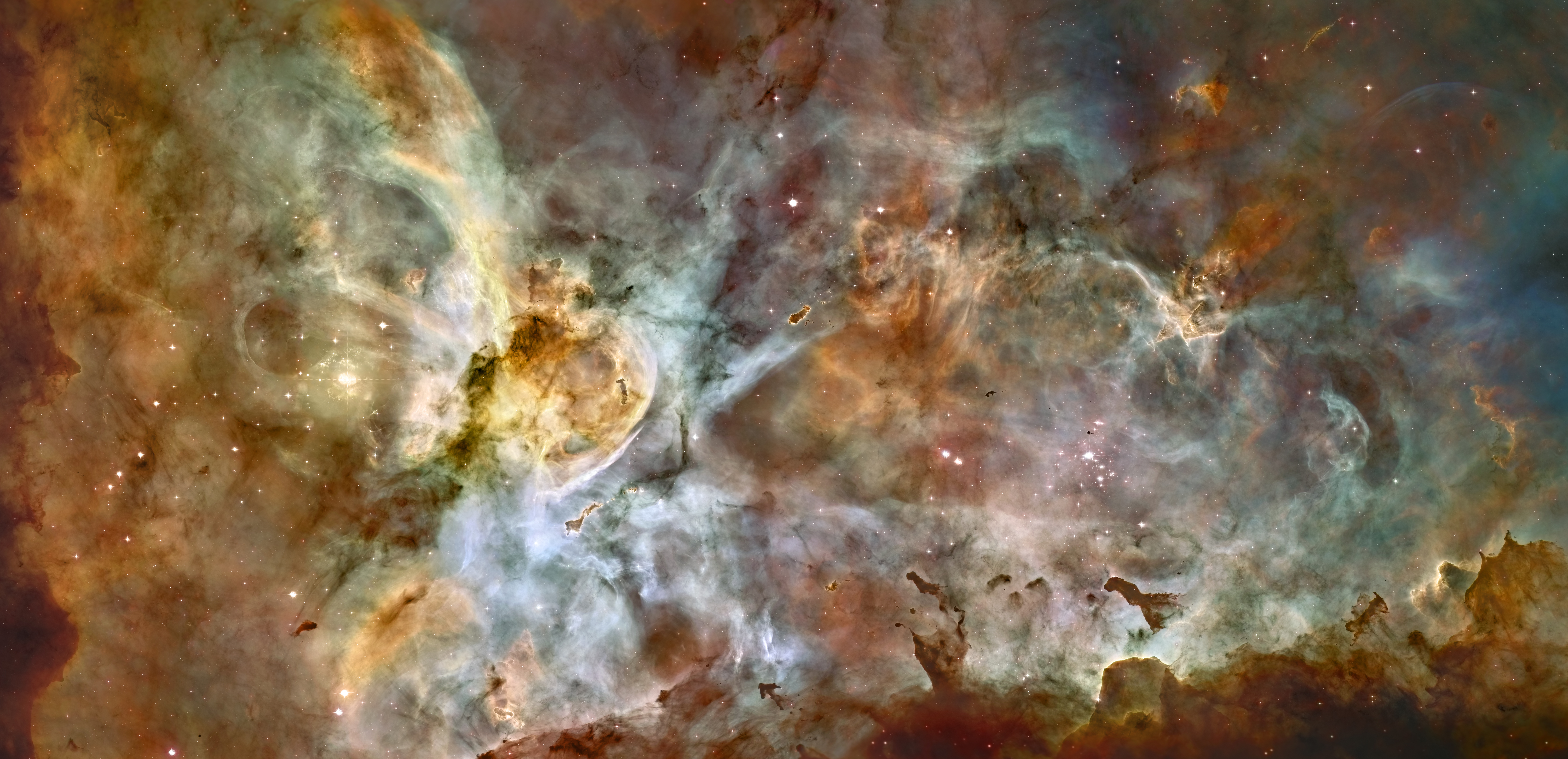

La Imagen nos muestra la acumulación de estrellas que existe en un radio de tres años-luz del centro de la Vía Láctea. Estamos contemplando una región altamente activa y donde están presentes enormes energías y ocurren sucesos que por nuestras latitudes no podemos contemplar como, por ejemplo, fuertes emisiones de rayos X y Gamma como consecuencia del material que cae dentro del Agujero Negro y se produce la radiación Hawking.

En algunos lugares he podido leer que algo grande está pasando en aquel lugar, algo que los Astrónomos no alcanzan (aún) a explicar. El Fermi, el Telescopio Espacial de Rayos Gamma de la NASA que, pudo descubrir allí dos gigantes burbujas de energía en erupción con la fuente en el mismo Centro de la Galaxia. ¿Qué fuerzas se están generando allí? ¿Que vientos estelares no se producirán para que surjan esas burbujas?

El origen de las burbujas es, de momento misterrioso, y el Jefe del equipo que estudia el fenómeno ha declarado que las burbujas se extienden a 25.000 años-luz hacia arriba y abajo de cada lado de la Galaxia y contiene energías equivalentes a 100.000 explosiones de supernovas.

Los efectos que pueden provocar las supernovas, no se limitan a su entorno cercano y, a muchos liles de millones de kilómetros del lugar de la explosión, se pueden llegar a sentir y sufrir sus efectos devastadores.

Se piensa que dichas burbujas energéticas han podido surgir como consecuencia de una ola de nacimientos de estrellas jovenes y masivas de intensa radiación ultravioleta. Otra opción que barajan los expertos es que pueden tener su origen en un erupto gigantesco del Agujero Negro super masivo ubicado en el mismo Centro Galáctico.

Está claro, como declaró algún miembro del equipo que estudio el acontecimiento que, el Universo, “nos tiene reservadas muchas sorpresas” que no podemos ni imaginar.

Como siempre suele ocurrir en estos casos, cuando no tenemos la certeza de dar una explicación coherente, algunos acuden a la “materia oscura” para tratar de explicar lo que, de momento, no tiene explicación. Nuestra Galaxia, la Vía Láctea, ha dado lugar a escritos que podrían llenar una gran Biblioteca y, desde los tiempos más remotos, sabios que gustaban de la contemplación de los cielos, dejaron sus impresiones escritas de una u otra manera. Mirando por ahí encuentro el párrafo siguiente:

“La Vía Láctea ha fascinado a muchos más. Se han tejido mitos y leyendas a su alrededor. Los antiguos la conocieron por muchos nombres. Anaxágoras y Aratos ( 500 a. de C. ) le llamaban To Gala : La Rueda Brillante ¿Rueda? ¿De dónde? A mí me pareció una sola franja. Resulta que esa franja continuaba por debajo de mis pies (del otro lado de la Tierra) hasta cerrarse. Esa parte invisible para mí esa noche aparecería en las madrugadas de otoño. ¡Vaya que los primeros astrónomos eran buenos observadores! Y también tenían imaginación, una imaginación a veces predictiva: Demócrito, el padre del átomo, sugirió que La Vía Láctea estaba formada por una multitud de estrellas … ¡En el año 430 a. de C.! Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra la llamó “El círculo de la Galaxia” ó “ Círculo Galáctico “ ¡Wow! ¡Que avanzados! ¿Cómo sabían que la Vía Láctea era una Galaxia? No lo sabían. Su interpretación del término “Galaxia” era distinto a la actual. Galaxia sólo había una y se refería a la lechosa luz que cruzaba el cielo nocturno ( Nótese la similitud entre los términos Lácteo y Galaxia ) Hoy, cuando escuchamos la palabra “Galaxia” nos imaginamos un gran remolino de estrellas, nubes y polvo, con un centro brillante. En aquel entonces “Galaxia” no era otra cosa que el nombre propio de nuestra Vía Láctea. En al año 175 a. de C. Hiparco la llamó simplemente “La Galaxia”. Aún hoy, cuando vemos la palabra Galaxia -con mayúscula- sabemos que se refiere a la nuestra.”

En la Otros veían la Galaxia como un gran río. Le llamaban “El Río del Cielo”. Los árabes la conocían simplemente como “El Río”, los hebreos “El Río de Luz” Job la llamaba “La Serpiente Tortuosa”. Los chinos y japoneses veían también un río. Los chinos la llamaban le llamaron “Tien Ho” es decir “El Río Celestial o Plateado”, y tenían una creencia muy singular (A mí me parece simpática). Ellos decían que cuando los peces del río (las estrellas) veían aproximarse el anzuelo (una delgada Luna creciente) se ocultaban Los armenios y los sirios le llamaban “El gran Vendaje”. Los romanos (Plinio), al estilo de Erastótenes, le llamaban el “Círculo Lácteo” además de “El Cinturón Celestial” “Vía Celeste Regia” y Vía Láctea”,

Y la leche de Juno formó la Vía Láctea

¿De dónde salió tanta leche? Los indios norteamericanos y algunos pueblos de Noruega decían que la Vía Láctea era “El camino de los Fantasmas” por donde ascendían los espíritus de héroes y guerreros. Los espíritus se detenían a descansar de vez en Los esquimales y algunos pueblos africanos veían en ella “El camino de las cenizas” que se elevaba sobre una gran pira.

En México nuestros abuelos o en los pueblitos la conocen

Muchas son las Rutas que nos pueden llevar a Santiago, allí los peregrinos ven algo que les llena de paz. Todos los que han ido dicen que la experiencia es única y, así, llegan de todas partes del mundo. Pero vamos a lo que nos traemos Lo cierto es que, “En 1961 el radioastrónomo Frank Drake, presidente del SETI (Instituto

Bueno, la Galaxia es grande, el Universo mucho más, y, si en nuestra pequeña Tierra está presente la vida Inteligente, ¿qué

Frank Drake

Él nos dejó su fórmula que es la siguiente: N = R * fp * ne * fl * fi * fc * L

Donde

- R es el La fórmula en sí es una fabulosa demostración de ingenio por parte de Frank Drake, por desgracia algunas de estas variables eran desconocidas en su época, lo siguen siendo y seguramente lo serán durante algún tiempo más. Sin embargo, no deja de ser una muestra de la inmensa imaginación que nos adorna, siempre digo que el Universo es, casi tan grande como nuestra imaginación. (La fórmula ha sido refinada en la actualidad y es más realista y técnica).

En Astronomía todavía se trabaja mucho por aproximación, y se dice, por ejemplo: “… está situada Por ejemplo, sabemos más o Pero la mayoría de los demás Suponer que conocemos las reglas y las probabilidades de un hecho que solo ha podido ser observado una única vez es algo pretencioso y con toda seguridad equivocado. El método científico exige que podamos observar un fenómeno numerosas veces y en distintas

Imágenes de protoestrellas, es decir, estrellas en formación

Cuando se forma una estrella deja a su alrededor unas nubes de polvo y gas que luego formarán los planetas al azar. Es como una No obstante podemos abordar este problema Bueno, una cosa está más que clara, la vida en cualquier planeta que orbita una estrella, sea o no parecida al Sol, tendrá que contar con ciertos requisitos que, iguales o parecidos a los que se dan aquí en la Tierra, posibiliten la presencia de seres vivos y,

“Pero ya que estamos hablando de enigmáticos objetos galácticos con emisiones gamma, el telescopio espacial de rayos gamma INTEGRAL de la ESA, descubrió en el 2003 lo que parece ser una nueva clase de objeto astronómico. Se trata de un grueso capullo de frío gas que aloja en su interior a un sistema binario que, probablemente, incluya a u agujero negro o a una estrella de neutrones. Hasta

Etiqueta IGRJ16318-4848

El INTEGRAL detectó al extraño objeto, el 29 de enero de 2003, y se le denominó como IGRJ16318-4848. Aunque los astrónomos no sabían su distancia, estaban seguros que se hallaba en nuestra galaxia. También, y después de estudiar y analizar las evidencias que había recogido el satélite, los investigadores concluyeron que el neutrones o un agujero negro

, acompañado orbitalmente por una muy masiva estrella

Nuestro Centro Galáctico, ¡ese lugar misterioso!

Al sintonizar hacia el centro de la Vía Láctea, los radioastrónomos exploran un lugar complejo y misterioso donde está SgrA que…¡Esconde un Agujero Negro descomunal! Las observaciones astronómicas utilizando la técnica de Interferometría de muy larga base, a longitudes de onda milimétricas proporcionan una resolución angular única en Astronomía. De este modo, observando a 86 GHz se consigue una resolución angular del orden de 40 microsegundos de arco, lo que supone una resolución lineal de 1 año-luz Y, a todo esto, yo me pregunto: Si esas emisiones de rayos Gamma que llegan a la Tierra provienen del Centro de la Galaxia, habrá que deducir que, salieron de allí hace emilio silvera

Mar

5

Es sorprendente, como funciona la Naturaleza

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (2)

Comments (2)

+

+

En cualquier galaxia pueden existir más de cien mil millones de estrellas

El Universo (al menos el nuestro), nos ofrece algo más, mucho más que grandes espacios vacíos, oscuros y fríos. En él podemos ver muchos lugares luminosos llenos de estrellas, de mundos y… muy probablemente de vida. Sin embargo, tenemos la sospecha de que, aparte del nuestro, otros universos podrían rondar por ahí y conformar un todo de múltiples Universos de caracterísiticas diversas y no en todos, serían posible la formación de estrellas y como consecuencia de la Vida.

Cuando me sumerjo en los misterios y maravillas que encierra el Universo, no puedo dejar de sorprenderme por sus complejas y bellas formaciones, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que están presentes, los objetos que lo pueblan, la sorprendente presencia de formas de vida y su variedad, y, sobre todo, que esa materia animada pudiera llegar hasta la consciencia, emitir ideas y pensamientos.

¿Qué “escalera” habrá que subir para llegar a ese otro universo?

Como nunca nadie pudo estar en otro Universo, tenemos que imaginarlos y basados en la realidad del nuestro, hacemos conjeturas y comparaciones con otros que podrìan ser. ¿Quién puede asegurar que nuestro Universo es único? Realmente nadie puede afirmar tal cosa e incluso, estando limitados a un mundo de cuatro dimensiones espacio-temporales, no contamos con las condiciones físico-tecnológicas necesarias para poder captar (si es que lo hay), ese otro universo paralelo o simbiótico que presentimos junto al nuestro y que sospechamos que está situado mucho más allá de nuestro alcance. Sin embargo, podríamos conjeturar que, ambos universos, se necesitan mutuamente, el uno sin el otro no podría existir y, de esa manera, estaríamos en un universo dual dentro de la paradoja de no poder conocernos mutuamente, al menos de momento, al carecer de los conocimientos necesarios para construir esa tecnología futurista que nos llevaría a esos otros horizontes.

¿Quién sabe lo que en otros mundos podremos encontrar?

¡Oh mundo de muchos mundos!

¡Oh vida de vidas!

¿Cuál es tu centro?

¿Dónde estamos nosotros?

¿Habrá algo más de lo que vemos?

¿Debemos prestar atención a las voces que oímos en nuestras mentes?

¿Cómo pudimos llegar a saber de lo muy pequeño y de lo muy grande?

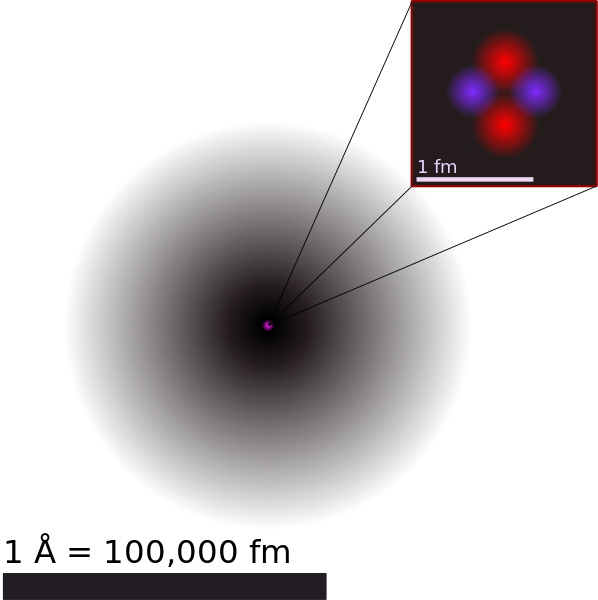

Pensemos por ejemplo que un átomo tiene aproximadamente 10-8 centímetros de diámetros. En los sólidos y líquidos ordinarios los átomos están muy juntos, casi en contacto mutuo. La densidad de los sólidos y líquidos ordinarios depende por tanto del tamaño exacto de los átomos, del grado de empaquetamiento y del peso de los distintos átomos.

De los sólidos ordinarios, el menos denso es el hidrógeno solidificado, con una densidad de 0’076 gramos por cm3. El más denso es un metal raro, el osmio, con una densidad de 22’48 gramos/cm3.

Si los átomos fuesen bolas macizas e incompresibles, el osmio sería el material más denso posible, y un centímetro cúbico de materia jamás podría pesar ni un kilogramo, y mucho menos toneladas.

Pero los átomos no son macizos. El físico neozelandés experimentador por excelencia, Ernest Ruthertord, demostró en 1.909 que los átomos eran en su mayor parte espacio vacío. La corteza exterior de los átomos contiene sólo electrones ligerisimos, mientras que el 99’9% de la masa del átomo está concentrada en una estructura diminuta situada en el centro: el núcleo atómico.

El núcleo atómico tiene un diámetro de unos 10-15 cm (aproximadamente 1/100.000 del propio átomo). Si los átomos de una esfera de materia se pudieran estrujar hasta el punto de desplazar todos los electrones y dejar a los núcleos atómicos en contacto mutuo, el diámetro de la esfera disminuiría hasta un nivel de 1/100.000 de su tamaño original.

De manera análoga, si se pudiera comprimir la Tierra hasta dejarla reducida a un balón de núcleos atómicos, toda su materia quedaría reducida a una esfera de unos 130 metros de diámetro. En esas mismas condiciones, el Sol mediría 13’7 km de diámetro en lugar de los 1.392.530 km que realmente mide. Y si pudiéramos convertir toda la materia conocida del universo en núcleos atómicos en contacto, obtendríamos una esfera de sólo algunos cientos de miles de km de diámetro, que cabría cómodamente dentro del cinturón de asteroides del Sistema Solar.

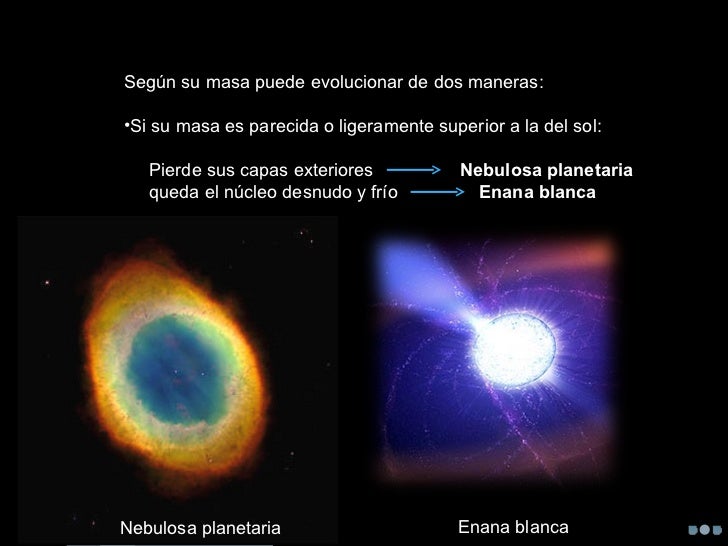

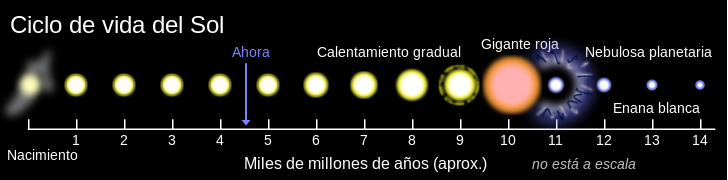

Si la estrella tiene la masa del Sol “muere” para convertirse en una nebulosa planetaria y en una enana blanca. Si la estrella que agota su combustible nuclear de fusión es más masiva en varias masas solares, el resultado es el de una Estrella de Neutrones, y, si es súper-masiva, será un agujero negro su destino final.

El calor y la presión que reinan en el centro de las estrellas rompen la estructura atómica y permiten que los núcleos atómicos empiecen a empaquetarse unos junto a otros. Las densidades en el centro del Sol son mucho más altas que la del osmio, pero como los núcleos atómicos se mueven de un lado a otros sin impedimento alguno, el material sigue siendo un gas. Hay estrellas que se componen casi por entero de tales átomos destrozados. La compañera de la estrella Sirio es una “enana blanca” no mayor que el planeta Urano, y sin embargo tiene una masa parecida a la del Sol.

Los núcleos atómicos se componen de protones y neutrones. Ya hemos dicho antes que todos los protones tienen carga eléctrica positiva y se repelen entre sí, de modo que en un lugar dado no se pueden reunir más de un centenar de ellos. Los neutrones, por el contrario, no tienen carga eléctrica y en condiciones adecuadas pueden estar juntos y empaquetados un enorme número de ellos para formar una “estrella de neutrones”. Los púlsares, según se cree, son estrellas de neutrones en rápida rotación.

Estas estrellas se forman cuando las estrellas de 2 – 3 masas solares, agotado el combustible nuclear, no pueden continuar fusionando el hidrógeno en helio, el helio en carbono, el carbono en oxígeno, etc, y explotan en supernovas. Las capas exteriores se volatilizan y son expulsados al espacio; el resto de la estrella (su mayor parte), al quedar a merced de la fuerza gravitatoria, es literalmente aplastada bajo su propio peso hasta tal punto que los electrones se funden con los protones y se forman neutrones que se comprimen de manera increíble hasta que se degeneran y emiten una fuerza que contrarresta la gravedad, quedándose estabilizada como estrella de neutrones.

Si el Sol se convirtiera en una estrella de neutrones, toda su masa quedaría concentrada en una pelota cuyo diámetro sería de 1/100.000 del actual, y su volumen (1/100.000)3, o lo que es lo mismo 1/1.000.000.000.000.000 (una milmillonésima) del actual. Su densidad sería, por tanto, 1.000.000.000.000.000 (mil billones) de veces superior a la que tiene ahora.

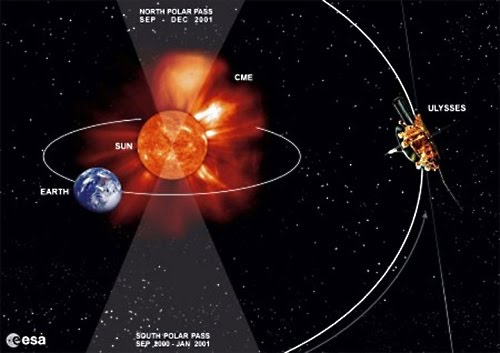

Nuestro Sol es la estrella más estudiada en nuestro mundo

La densidad global del Sol hoy día es de 1’4 gramos/cm3. Una estrella de neutrones a partir del Sol tendría una densidad que se reflejaría mediante 1.400.000.000.000.000 gramos por cm3. Es decir, un centímetro cúbico de una estrella de neutrones puede llegar a pesar 1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de toneladas). ¡Qué barbaridad! Sin embargo, en el contexto del Universo eso no supone nada si pensamos en su inmensidad. Si eso es así (que lo es), ¿qué somos nosotros comparados con toda esa grandeza? Bueno, si dejamos aparte el tamaño, creo que somos la parte del universo que piensa, o, al menos, una de las partes que puede hacerlo.

Ahí se producen las transiciones de fase que transmutan la materia sencilla en la compleja

Objetos como estos pueblan el universo, e incluso más sorprendentes todavía, como es el caso de los agujeros negros explicado en páginas anteriores de este mismo trabajo. Cuando hablamos de las cosas del universo estamos hablando de cosas muy grandes. Cualquiera se podría preguntar, por ejemplo: ¿hasta cuándo podrá mantener el Sol la vida en la Tierra? Está claro que podrá hacerlo mientras radie energía y nos envie luz y calor que la haga posible tal como la conocemos.

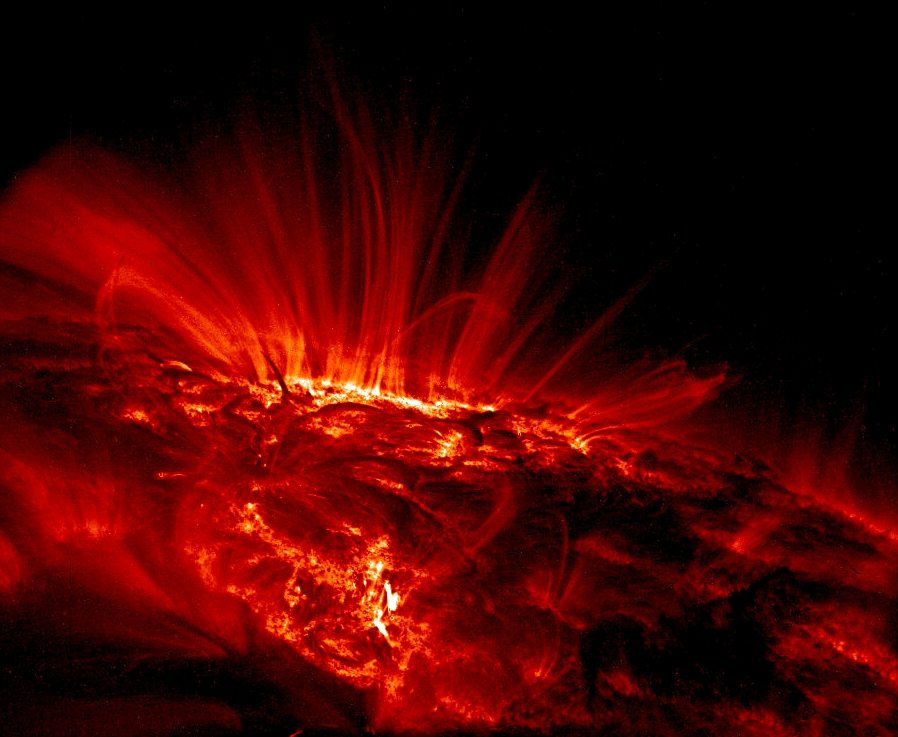

Como ya explicamos antes, la radiación del Sol proviene de la fusión del hidrógeno en helio. Para producir la radiación vertida por el sol se necesita una cantidad ingente de fusión: cada segundo tienen que fusionarse 4.654.600.000 toneladas de hidrógeno en 4.650.000.000 toneladas de helio (las 4.600 toneladas restantes se convierten en energía de radiación y las pierde el Sol para siempre. La ínfima porción de esta energía que incide sobre la Tierra basta para mantener toda la vida en nuestro planeta).

Nadie diría que con este consumo tan alto de hidrógeno por segundo, el Sol pudiera durar mucho tiempo, pero es que ese cálculo no tiene en cuenta el enorme tamaño del Sol. Su masa totaliza 2.200.000.000.000.000. 000.000.000.000 (más de dos mil cuatrillones) de toneladas. Un 53% de esta masa es hidrógeno, lo cual significa que el Sol contiene en la actualidad una cantidad de 1.166.000.000.000.000.000.0000.0000.000 toneladas.

En resumen, la masa del Sol supone el 99,9 % de toda la masa del Sistema solar.

Para completar datos diré que el resto de la masa del Sol es casi todo helio. Menos del 0’1 por 100 de su masa está constituido por átomos más complicados que el helio. El helio es más compacto que el hidrógeno. En condiciones idénticas, un número dado de átomos de helio tiene una masa cuatro veces mayor el mismo número de átomos de hidrógeno. O dicho de otra manera: una masa dada de helio ocupa menos espacio que la misma masa de hidrógeno. En función del volumen – el espacio ocupado -, el Sol es hidrógeno en un 80 por ciento.

Si suponemos que el Sol fue en origen todo hidrógeno, que siempre ha convertido hidrógeno en helio al ritmo dicho de 4.654.000 toneladas por segundo y que lo seguirá haciendo hasta el final, se calcula que ha estado radiando desde hace unos 4.000 millones de años y que seguirá haciéndolo durante otros cinco mil millones de años más.

Pero las cosas no son tan simples. El Sol es una estrella de segunda generación, constituida a partir de gas y polvo cósmico desperdigado por estrellas que se habían quemado y explotado miles de millones de años atrás. Así pues, la materia prima del Sol contenía ya mucho helio desde el principio, lo que nos lleva a pensar que el final puede estar algo más cercano.

Por otra parte, el Sol no continuará radiando exactamente al mismo ritmo que ahora. El hidrógeno y el helio no están perfectamente entremezclados. El helio está concentrado en el núcleo central y la reacción de fusión se produce en la superficie del núcleo.

A medida que el Sol siga radiando, irá adquiriendo una masa cada vez mayor ese núcleo de helio y la temperatura en el centro aumentará. En última instancia, la temperatura sube lo suficiente como para transformar los átomos de helio en átomos más complicados. Hasta entonces el Sol radiará más o menos como ahora, pero una vez que comience la fusión del helio, empezará a expandirse y a convertirse poco a poco en una gigante roja. El calor se hará insoportable en la Tierra, los océanos se evaporarán y el planeta dejará de albergar vida en la forma que la conocemos.

La esfera del Sol, antes de explotar para convertirse en una enana blanca, aumentará engullendo a Mercurio y a Venus y quedará cerca del planeta Tierra, que para entonces será un planeta yermo.

Los astrónomos estiman que el Sol entrará en esta nueva fase en unos 5 ó 6 mil millones de años. Así que el tiempo que nos queda por delante es como para no alarmarse todavía. Sin embargo, el no pensar en ello… no parece conveniente.

Espero que al lector de este trabajo, encargado por la Asociación Cultural “Amigos de la Física 137, e/hc”, les esté entreteniendo y sobre todo interesando los temas que aquí hemos tratado, siempre con las miras puestas en difundir el conocimiento científico de temas de la naturaleza como la astronomía y la física. Tratamos de elegir temas de interés y aquellos que han llamado la atención del público en general, explicándolos y respondiendo a preguntas que seguramente les gustaría conocer, tales como: ¿por qué la Luna muestra siempre la misma cara hacia la Tierra?

La atracción gravitatoria de la Luna sobre la Tierra hace subir el nivel de los océanos a ambos lados de nuestro planeta y crea así dos abultamientos. A medida que la Tierra gira de oeste a este, estos dos bultos – de los cuales uno mira hacia la Luna y el otro en dirección contraria – se desplazan de este a oeste alrededor de la Tierra.

Al efectuar este desplazamiento, los dos bultos rozan contra el fondo de los mares poco profundos, como el de Bering o el de Irlanda. Tal rozamiento convierte energía de rotación en calor, y este consumo de la energía de rotación terrestre hace que el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje vaya disminuyendo poco a poco. Las mareas actúan como freno sobre la rotación de la Tierra, y como consecuencia de ello, los días terrestres se van alargando un segundo cada mil años.

Pero no es sólo el agua del océano lo que sube de nivel en respuesta a la gravedad lunar. La corteza sólida de la Tierra también acusa el efecto, aunque en medida menos notable. El resultado son dos pequeños abultamientos rocosos que van girando alrededor de la Tierra, el uno mirando hacia la Luna y el otro en la cara opuesta de nuestro planeta. Durante ese desplazamiento, el rozamiento de una capa rocosa contra otra va minando también la energía de rotación terrestre. (Los bultos, claro está, no se mueven físicamente alrededor del planeta, sino que a medida que el planeta gira, remiten en un lugar y se forman en otro, según qué porciones de la superficie pasen por debajo de la Luna y sean atraídas por su fuerza de gravedad).

La Luna no tiene mares ni mareas en el sentido corriente. Sin embargo, la corteza sólida de la luna acusa la fuerte atracción gravitacional de la Tierra, y no hay que olvidar que ésta es 80 veces más grande que la Luna. El abultamiento provocado en la superficie lunar es mucho mayor que el de la superficie terrestre. Por tanto, si la Luna rotase en un periodo de 24 horas, estaría sometida a un rozamiento muchísimo mayor que la Tierra. Además, como nuestro satélite tiene una masa mucho menor que la Tierra, su energía total de rotación sería, ya de entrada, para periodos de rotación iguales, mucho menor.

Luna roja sobre el Templo de Poseidon

Así pues, la Luna, con una reserva inicial de energía muy pequeña, socavada rápidamente por los grandes bultos provocados por la Tierra, tuvo que sufrir una disminución relativamente rápida de su periodo de rotación. Hace seguramente muchos millones de años debió de decelerarse hasta el punto de que el día lunar se igualó con el mes lunar. De ahí en adelante, la Luna siempre mostraría la misma cara hacia el planeta Tierra.

Siempre nos muestra la misma cara

Esto, a su vez, congela los abultamientos en una aposición fija. Unos de ellos miran hacia la Tierra desde el centro mismo de la cara lunar que nosotros vemos, mientras que el otro está apuntando en dirección contraria desde el centro mismo de la cara lunar que no podemos ver. Puesto que las dos caras no cambian de posición a medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, los bultos no experimentan ningún nuevo cambio ni tampoco se produce rozamiento alguno que altere el periodo de rotación del satélite. La luna continuará mostrándonos la misma cara indefinidamente; lo cual, como veis, no es ninguna coincidencia, sino la consecuencia inevitable de la gravitación y del rozamiento. La Luna es un caso relativamente simple. En ciertas condiciones, el rozamiento debido a las mareas puede dar lugar a condiciones de estabilidad más complicadas.

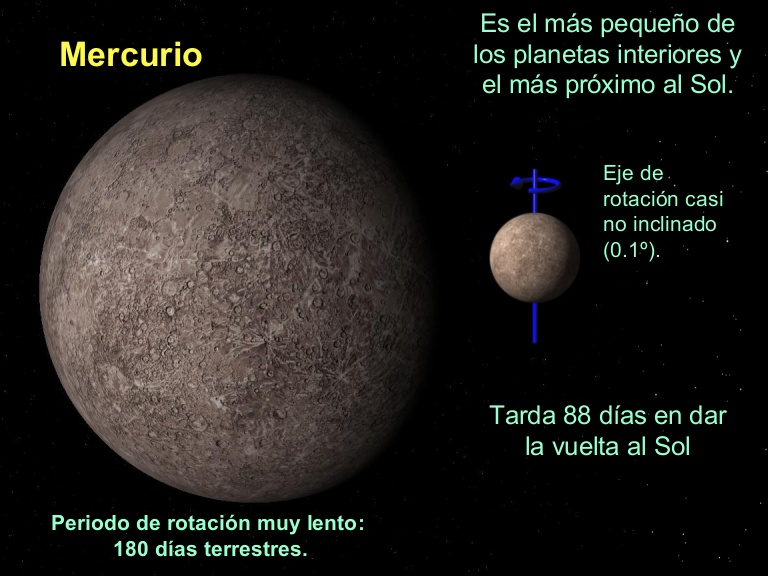

Durante unos ochenta años, por ejemplo, se pensó que Mercurio (el planeta más cercan al Sol y el más afectado por la fuerza gravitatoria solar) ofrecía siempre la misma cara al Sol, por el mismo motivo que la Luna ofrece siempre la misma cara a la Tierra. Pero se ha comprobado que, en el caso de este planeta, los efectos del rozamiento producen un periodo estable de rotación de 58 días, que es justamente dos tercios de los 88 días que constituyen el período de revolución de Mercurio alrededor del Sol.

Hay tantas cosas que aprender que el corto tiempo que se nos permite estar aquí es totalmente insuficiente para conocer todo lo que nos gustaría. ¿Hay algo más penoso que la ignorancia? ¿Hay algo más excitante que el descubrir y saber?

emilio silvera

Feb

22

El Tiempo sigue su camino y, seguimos aprendiendo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

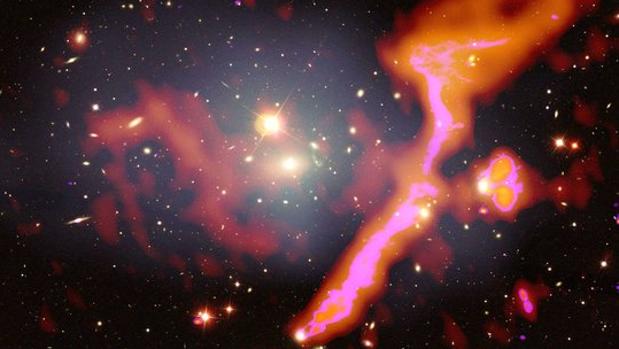

El cúmulo de galaxias Abell 1314 en la constelación de la Osa Mayor está a una distancia de aproximadamente 460 millones de años luz – Amanda Wilber / LOFAR Surveys Team

¡Hallan cientos de miles de nuevas galaxias en un pequeño “trozo” del cielo!

Las sorpresas que el Universo nos tiene reservadas son inimaginables, sólo conocemos una pequeña porción de todo lo que contiene.

La investigación en marcha involucra a un equipo de 200 astrónomos de 18 países

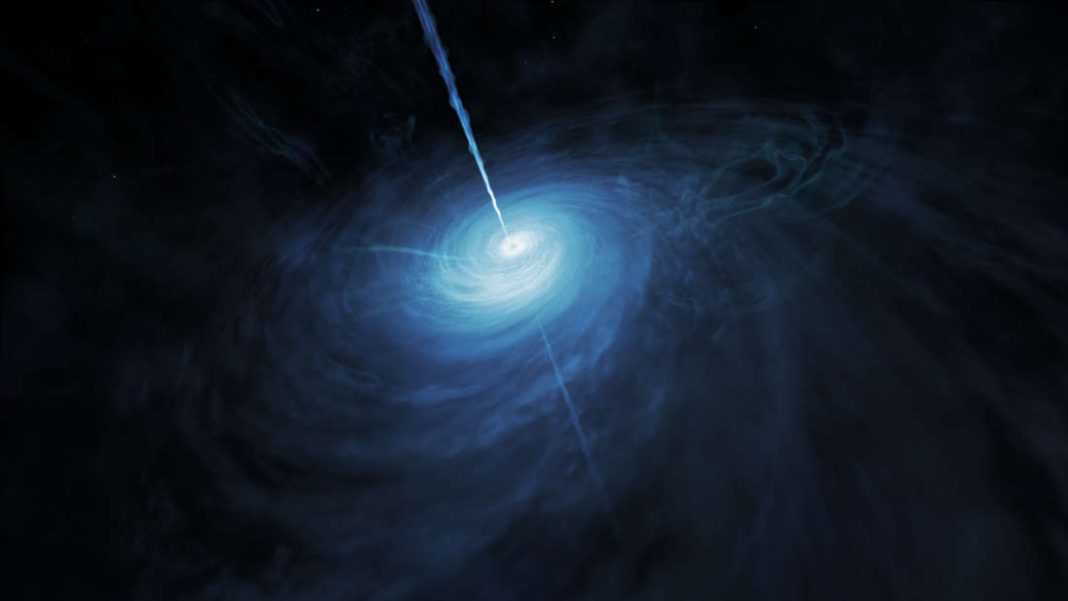

Usando el Telescopio Espacial Hubble, un equipo de investigadores descubrieron el quásar más brillante, el brillante núcleo de una galaxia activa, del universo primitivo, una hazaña que llevó aproximadamente 20 años de búsqueda. Los investigadores utilizaron una lente gravitatoria para detectar el objeto lejano, que emitía la luz observada cuando el universo tenía menos de mil millones de años.

La pequeña porción que sale de la superficie del agua es lo que vemos del Universo, lo que está debajo del nivel del océano… ¡lo que nos queda por descubrir!

Un nuevo e impresionante estudio del cielo llevado a cabo por un equipo internacional de más de 200 astrónomos de 18 países (entre ellos España, Universidad de La Laguna) ha descubierto cientos de miles de galaxias no detectadas previamente. Los nuevos resultados, dados a conocer en 26 trabajos publicados en un número especial de la revista científica «Astronomy & Astrophysics», fueron posibles gracias a la sensibilidad sin precedentes del radiotelescopio Low Frequency Array (LOFAR). Según sus autores, arrojan nueva luz sobre muchas áreas de investigación, incluida la física de los agujeros negros y cómo evolucionan los cúmulos de galaxias. Y apenas son la punta del iceberg, ya que el rastreo del firmamento apenas ha llegado al 2%.

“LOFAR (acrónimo del inglés, Low Frequency ARray, en español, ‘Matriz de Baja Frecuencia’) es una red distribuida de sensores multipropósito, utilizado principalmente como radiotelescopio para la astronomía pero también en otras áreas como geofísica y agronomía. El radiotelescopio puede funcionar como un array interferométrico distribuido a lo largo de los Países Bajos, donde se encuentra el núcleo central, y otros países europeos, con un área efectiva total de hasta 1 kilómetro cuadrado. Cada estación contiene un conjunto de antenas de baja frecuencia (LBA – Low Band Antennae; radiofrecuencia de 10 a 90 MHz), otro conjunto de antenas de alta frecuencia (HBA – High Band Antennae; de 110 a 250 MHz) y, opcionalmente, otro tipo de sensores.12 Actualmente (2011) se encuentra en la fase de puesta en marcha (commisioning).”

LOFAR observó una cuarta parte del hemisferio norte en bajas frecuencias de radio, unos datos de los que ahora podemos conocer el 10%. El radiotelescopio mapeó 300.000 fuentes, casi todas galaxias en el universo distante. Sus señales de radio han viajado miles de millones de años luz antes de llegar a la Tierra.

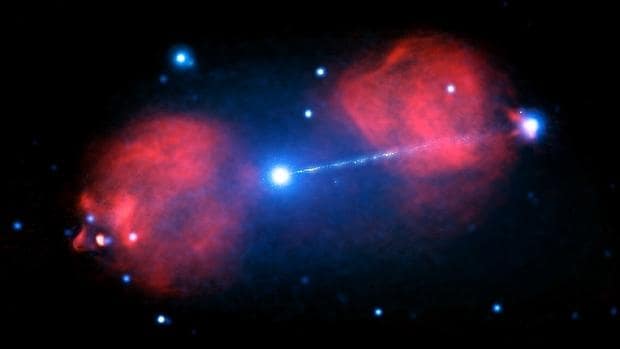

El radiotelescopio también puede ayudar a responder de dónde vienen los agujeros negros. «Lo que sí sabemos es que son comedores bastante desordenados. Cuando el gas cae sobre ellos, emiten chorros de material que se pueden ver en las longitudes de onda de radio», explica Huub Röttgering, de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Los investigadores han podido comprobar que esos chorros «están presentes en todas las galaxias más masivas, lo que significa que sus agujeros negros nunca dejan de comer», agrega Philip Best, de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

Los cúmulos de galaxias son conjuntos de cientos a miles de galaxias. Desde hace décadas se sabe que cuando dos cúmulos se fusionan, pueden producir emisiones de radio que abarcan millones de años luz. Se cree que esta emisión proviene de partículas que se aceleran durante el proceso de fusión. «Lo que estamos empezando a ver con LOFAR es que, en algunos casos, los grupos de galaxias que no se están fusionando también pueden mostrar esta emisión, aunque a un nivel muy bajo que anteriormente era indetectable», señala Annalisa Bonafede, de la Universidad de Bolonia e INAF. «Este descubrimiento nos dice que, además de los eventos de fusión, existen otros fenómenos que pueden desencadenar la aceleración de partículas en escalas enormes», añade.

El trabajo también permitió mostrar la existencia de enormes campos magnéticos entre galaxias, lo que indica que ese espacio podría ser completamente magnético.

Diez millones de DVD

La creación de mapas del cielo requiere también mucho tiempo de cómputo y grandes equipos para analizar los datos. «LOFAR produce enormes cantidades de datos: tenemos que procesar el equivalente a diez millones de DVD», dice Cyril Tasse, del Observatorio de París- Estación de Radioastronomía en Nançay (Francia). Esas imágenes de alta calidad ahora son públicas y permitirán a los astrónomos estudiar al evolución de las galaxias con un detalle sin precedentes.

Siempre hay más de lo que se ve a simple vista, el estudio pormenorizado de las imágenes es esencial para comprender el alcance de lo que ahí está presente. En este caso de arriba, un agujero negro lanza un chorro de plasma que sale eyectado con gran violencia.

El procesamiento de los enormes conjuntos de datos es un gran desafío para los científicos. Lo que normalmente habría llevado siglos en una computadora normal se procesó en menos de un año utilizando el cluster de cómputo de alto rendimiento.

Los 26 trabajos de investigación en el número especial de Astronomy & Astrophysics se realizaron solo con un pequeño porcentaje del estudio del cielo, así que es aún queda mucho por llegar. El equipo pretende obtener imágenes sensibles de alta resolución de todo el cielo del norte, que revelarán 15 millones de fuentes de radio en total. Los investigadores esperan realizar entonces muchos más descubrimientos. «Y entre estos, estarán los primeros agujeros negros masivos que se formaron cuando el universo era solo un ‘bebé’», agrega Röttgering.

Noticias de prensa.

Feb

21

La Implosión de una estrella

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (1)

Comments (1)

Verdaderamente si pudiéramos contemplar de cerca, el comportamiento de una estrella cuando llega el final de su vida, veríamos como es, especialmente intrigante las transiciones de fase de una estrella en implosión observada desde un sistema de referencia externo estático, es decir, vista por observadores exteriores a la estrella que permanecen siempre en la misma circunferencia fija en lugar de moverse hacia adentro con la materia de la estrella en implosión. La estrella, vista desde un sistema externo estático, empieza su implosión en la forma en que uno esperaría.

Al igual que una pesada piedra arrojada desde las alturas, la superficie de la estrella cae hacia abajo (se contrae hacia adentro), lentamente al principio y luego cada vez más rápidamente. Si las leyes de gravedad de Newton hubieran sido correctas, esta aceleración de la implosión continuaría inexorablemente hasta que la estrella, libre de cualquier presión interna, fuera aplastada en un punto de alta velocidad. Pero no era así según las fórmulas relativistas que aplicaron Oppenheimer y Snyder. En lugar de ello, a medida que la estrella se acerca a su circunferencia crítica su contracción se frena hasta hacerse a paso lento. Cuanto más pequeña se hace la estrella, más lentamente implosiona, hasta que se congela exactamente en la circunferencia crítica y, dependiendo de su masa, explosiona como supernova para formar una inmensa nebulosa o, se transforma en nebulosa planetaria, más pequeña.

Especialmente intrigante es la apariencia de una estrella en implosión observada desde un sistema de referencia externo estático, es decir, vista por observadores exteriores a la estrella que permanecen siempre en la misma circunferencia fija en lugar de moverse hacia adentro con la materia de la estrella en implosión. La estrella, vista desde un sistema externo estático, empieza su implosión en la forma en que uno esperaría. Al igual que una pesada piedra arrojada desde las alturas, la superficie de la estrella cae hacia abajo (se contrae hacia adentro), lentamente al principio y luego cada vez más rápidamente. Si las leyes de gravedad de Newton hubieran sido correctas, esta aceleración de la implosión continuaría inexorablemente hasta que la estrella, libre de cualquier presión interna, fuera aplastada en un punto de alta velocidad. Pero no era así según las fórmulas relativistas de Oppenheimer y Snyder. En lugar de ello, a medida que la estrella se acerca a su circunferencia crítica su contracción se frena hasta hacerse a paso lento. Cuanto más pequeña se hace la estrella, más lentamente implosiona, hasta que se congela exactamente en la circunferencia crítica.

Por mucho tiempo que uno espere, si uno está en reposo fuera de la estrella (es decir, en reposo en el sistema de referencia externo estático), uno nunca podrá ver que la estrella implosiona a través de la circunferencia crítica. Este era el mensaje inequívoco de Oppenheimer y Snyder.

¿Se debe esta congelación de la implosión a alguna fuerza inesperada de la relatividad general en el interior de la estrella? No, en absoluto, advirtieron Oppenheimer y Snyder. Más bien se debe a la dilatación gravitatoria del tiempo (el frenado del flujo del tiempo) cerca de la circunferencia crítica. Tal como lo ven los observadores estáticos, el tiempo en la superficie de la estrella en implosión debe fluir cada vez más lentamente cuando la estrella se aproxima a la circunferencia crítica; y, consiguientemente, cualquier cosa que ocurre sobre o en el interior de la estrella, incluyendo su implosión, debe aparecer como si el movimiento se frenara poco a poco hasta congelarse.

Por extraño que esto pueda parecer, aún había otra predicción más extrañas de las fórmulas de Oppenheimer y Snyder: si bien es cierto que vista por observadores externos estáticos la implosión se congela en la circunferencia crítica, no se congela en absoluto vista por los observadores que se mueven hacia adentro con la superficie de la estrella. Si la estrella tiene una masa de algunas masas solares y empieza con un tamaño aproximado al del Sol, entonces vista desde su propia superficie implosiona hacia la circunferencia crítica en aproximadamente una hora, y luego sigue implosionando más allá de la criticalidad hacia circunferencias más pequeñas.

Allá por el año 1939, cuando Oppenheimer y Snyder descubrieron estas cosas, los físicos ya se habían acostumbrados al hecho de que el tiempo es relativo; el flujo del tiempo es diferente medido en diferentes sistemas de referencia que se mueven de diferentes formas a través del Universo. Claro que, nunca antes había encontrado nadie una diferencia tan extrema entre sistemas de referencia. Que la implosión se congele para siempre medida en el sistema externo estático, pero continúe avanzando rápidamente superando al punto de congelación medida en el sistema desde la superficie de la estrella era extraordinariamente difícil de comprender. Nadie que estudiara las matemáticas de Oppenheimer y Snyder se sentía cómodo con semejante distorsión extrema del tiempo. Pero ahí estaba, en sus fórmulas. Algunos podían agitar sus brazos con explicaciones heurísticas, pero ninguna explicación parecía muy satisfactoria. No sería completamente entendido hasta finales de los cincuenta.

Fue Wheeler el que discrepó del trabajo de Oppenheimer y Snyder, alegando, con toda la razón que, cuando ellos habían realizado su trabajo, habría sido imposible calcular los detalles de la implosión con una presión realista (presión térmica, presión de degeneración y presión producida por la fuerza nuclear), y con reacciones nucleares, ondas de choque, calor, radiación y expulsión de masa. Sin embargo, los trabajos desde las armas nucleares de los veinte años posteriores proporcionaron justamente las herramientas necesarias.

Presión, reacciones nucleares, ondas de choque, calor radiación y expulsión de masa eran todas ellas características fundamentales de una bomba de hidrógeno; sin ellas, una bomba no explosionaría. A finales de los años cincuenta, Stirling Colgate quedó fascinado por el problema de la implosión estelar. Con el apoyo de Edward Teller, y en colaboración con Richard White y posteriormente Michael May, Colgate se propuso simular semejante implosión en un ordenador. Sin embargo, cometieron un error, mantuvieron algunas de las simplificaciones de Oppenheimer al insistir desde el principio en que la estrella fuera esférica y sin rotación, y, aunque tuvieron en cuenta todos los argumentos que preocupaban a Wheeler, aquello no quedó perfeccionado hasta después de varios años de esfuerzo y, a comienzo de los años sesenta ya estaban funcionando correctamente.

Un día a principio de los años sesenta, John Wheeler entró corriendo en la clase de relatividad de la Universidad de Princeton. Llegaba un poco tarde, pero sonreía con placer. Acababa de regresar de una visita a Livermore donde había visto los resultados de las simulaciones recientes de Colgate y su equipo. Con excitación en su voz dibujó en la pizarra un diagrama tras otro explicando lo que sus amigos de Livermore habían aprendido.

Cuando la estrella en implosión tenía una masa pequeña, desencadenaba una implosión de supernova y formaba una estrella de neutrones precisamente en la forma que Fritz Wicky había especulado treinta años antes. Sin embargo, si la estrella original era más masiva lo que allí se producía (aparte de la explosión supernova) era un agujero negro notablemente similar al altamente simplificado modelo que veinticinco años calcularon Oppenheimer y Snyder. Vista desde fuera, la implosión se frenaba y se quedaba congelada en la circunferencia crítica, pero vista por alguien en la superficie de la estrella, la implosión no se congelaba en absoluto. La superficie de la estrella se contraía a través de la circunferencia crítica y seguía hacia adentro sin vacilación.

Lo cierto fue que allí, por primera vez, se consiguió simular por ordenador la implosión que debía producir agujeros negros. Está claro que la historia de todo esto es mucho más larga y contiene muchos más detalles que me he saltado para no hacer largo el trabajo que, en realidad, sólo persigue explicar a ustedes de la manera más simple posible, el trabajo que cuesta obtener los conocimientos que no llegan (casi nunca) a través de ideas luminosas, sino que, son el resultado del trabajo de muchos.

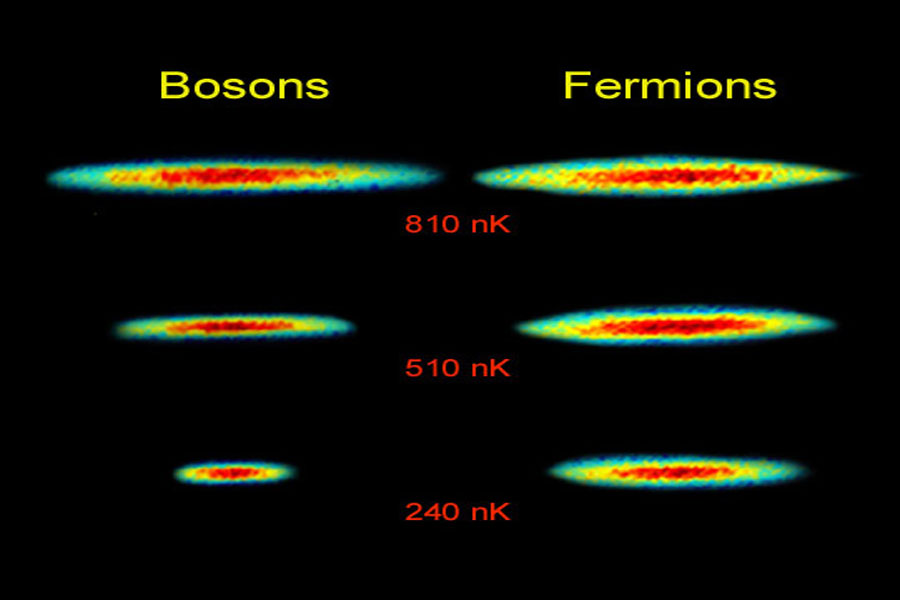

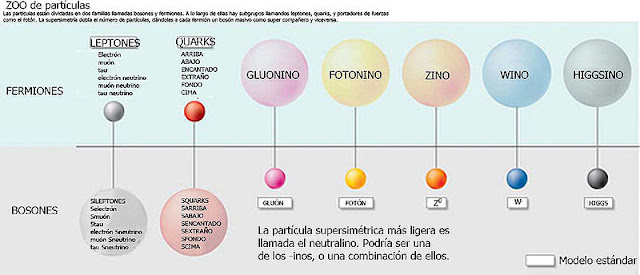

Hoy, sabemos mucho más de cómo finaliza sus días una estrella y, dependiendo de su masa, podemos decir de manera precisa que clase de Nebulosa formará, que clase de explosión (si la hay) se producirá, y, finalmente, si el resultado de todo ello será una estrella enana blanca que encuentra su estabilidad final por medio del Principio de exclusión de Pauli (en mecánica cuántica)que se aplica a los fermiones pero no a los Bosones (son fermiones los quarks, electrones, protones y neutrones), en virtud del cual dos partículas idénticas en un sistema, como los electrones en un átomo o quarks en un hadrón (protón o neutrón, por ejemplo), no pueden poseer un conjunto idéntico de números cuánticos.

Una estrella masiva alejándose de su antiguo compañero se manifiesta haciendo un imponente surco a través de polvo espacial, como si se tratase de la proa de un barco. La estrella, llamada Zeta Ophiuchi, es enorme, con una masa de cerca de 20 veces la de nuestro Sol. En esta imagen, en los que se ha traducido la luz infrarroja a colores visibles que vemos con nuestros ojos, la estrella aparece como el punto azul en el interior del arco de choque. Zeta Ophiuchi orbitó una vez alrededor de una estrella aún más grande. Pero cuando la estrella explotó en una supernova, Zeta Ophiuchi se disparó como una bala. Viaja a la friolera 24 kilómetros por segundo, hacia la zona superior izquierda de la imagen.

Mientras la estrella se mueve través del espacio, sus poderosos vientos empujan el gas y el polvo a lo largo de su camino en lo que se llama un arco de choque. El material en el arco de choque está tan comprimido que brilla con luz infrarroja qu el WISE puede ver. El efecto es similar a lo que ocurre cuando un barco cobra velocidad a través del agua, impulsando una ola delante de él. Esta onda de choque queda completamente oculta a la luz visible. Las imágenes infrarrojas como esta son importantes para arrojar nueva luz sobre la región.

¿Cuál es la razón por la que la materia no se colapsa sobre sí misma? El mismo principio que impide que las estrellas de neutrones y las estrellas enanas blancas implosionen totalmente y que, llegado un momento, en las primeras se degeneran los neutrones y en las segundas los electrones, y, de esa manera, se frena la compresión que producía la gravedad y quedan estabilizadas gracias a un principio natural que hace que la materia normal sea en su mayor parte espacio vacio también permite la existencia de los seres vivos. El nombre técnico es: El Principio de Exclusión de Pauli y dice que dos fermiones (un tipo de partículas fundamentales) idénticos y con la misma orientación no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar en el espacio. Por el contrario, los bosones (otro tipo de partículas, el fotón, por ejemplo) no se comportan así, tal y como se ha demostrado recientemente por medio de la creación en el laboratorio de los condensados de Bose-Einstein.

Ahí se ha formado ya una Nebulosa planetaria y en su centro, muy caliente y radiando en el ultravioleta más energético, la “nueva” estrella enana blanca, hecha de la materia de la estrella orioginal muy comprimida y densa que, poco a poco se irá enfriando hasta quedar como lo que en realidad es, un cadáver estelar.

Pero, estábamos diciendo: “…no pueden poseer un conjunto idéntico de números cuánticos.” A partir de ese principio, sabemos que, cuando una estrella como nuestro Sol deja de fusionar Hidrógeno en Helio que hace que la estrella deje de expandirse y quede a merced de la Gravedad, ésta implosionará bajo el peso de su propia masa, es decir, se contraerá sobre sí misma por la fuerza gravitatoria pero, llegará un momento en el cual, los electrones, debido a ese principio de exclusión de Pauli que les impide estar juntos, se degeneran y se moverán de manera aleatoria con velocidades relativista hasta el punto de ser capaces de frenar la fuerza provocada por la gravedad, y, de esa manera, quedará estabilizada finalmente una estrella enana blanca.

Enana blanca en formación y nebulosa planetaria en expansión. Este gas está impulsado por un súper-viento del que absorbe su radiación ultravioleta más intensa en la región interior y la reemite en la zona exterior en forma de radiaciones de menor frecuencia, ya en el visible, provocando hermosas combinaciones de colores y formas.Finalmente queda el remanente estelar en forma de estrella enana blanca que alcanza la estabilidad al ser frenada la Gravedad estaba comprimiendo la masa al ser frenada por la degeneración de los electrones que, al ser fermiones están sometidos al Principio de exclusión de Pauli.

Si la estrella original es más masiva, la degeneración de los electrones no será suficiente para frenar la fuerza gravitatoria y, los electrones se fusionaran con los protones para convertirse en neutrones que, bajo el mismo principio de exclusión sufrirán la degeneración que frenará la fuerza de gravedad quedando entonces una estrella de neutrones. Por último, si la estrella es, aún más masiva, ni la degeneración de los neutrones será suficiente para frenar la inmensa fuerza gravitatoria generada por la masa de la estrella que, continuará la implosión contrayéndose cada vez más hasta desaparecer de nuestra vista convertida en un agujero negro.

¿Qué forma adoptará, qué transición de fase se produce en la materia dentro de una Singularidad?

¡Resulta todo tan complejo!

emilio silvera

Feb

13

Desde los átomos hasta las estrellas: Un largo viaje

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

“Pues yo he sido a veces un muchacho y una chica,

Un matorral y un pájaro y un pez en las olas saladas.”

Esto nos decía Empédocles, el padre de aquellos primitivos elementos formados por Agua, tierra, aire y fuego que, mezclados en la debida proporción, formaban todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Claro que, él no podía llegar a imaginar hasta donde pudimos llegar después en la comprensión de la materia a partir del descubrimiento de las partículas “elementales” que formaban el átomo. Pero sí, con sus palabras, nos quería decir que, la materia, una veces está conformando mundos y, en otras, estrellas y galaxias.

Sí, hay cosas malas y buenas pero todas deben ser conocidas para poder, en el primer caso aprovecharlas, y en el segundo, prevenirlas.

Pero demos un salto en el tiempo y viajemos hasta los albores del siglo XX cuando se hacía cada vez más evidente que alguna clase de energía atómica era responsable de la potencia del Sol y del resto de las estrellas que más lejos, brillaban en la noche oscura. Ya en 1898, sólo dos años despuès del descubrimiento de la radiactividad por Becquerel, el geólogo americano Thomas Chrowder Chamberlin especulaba que los átomos eran “complejas organizaciones y centros de enormes energías”, y que “las extraordinarias condiciones que hay en el centro del Sol pueden…liberar una parte de su energía”. Claro que, por aquel entonces, nadie sabía cual era el mecanismo y cómo podía operar, hasta que no llegamos a saber mucho más sobre los átomos y las estrellas.

Conseguimos desvelar el secreto escondido en los átomos y llegamos a saber que fuerza operaba dentro del núcleo atómico en el que residía el 99,99% de toda la masa atómica, el resto eran espacios “vacíos”.

El intento de lograr tal comprensión exigió una colaboración cada vez mayor entre los astrónomos y los físicos nucleares. Su trabajo llevaría, no sólo a resolver la cuestión de la energía estelar, sino también al descubrimiento de una trenza dorada en la que la evolución cósmica se entrelaza en la historia atómica y la estelar.

La Clave: Fue comprender la estructura del átomo. Que el átomo tenía una estructura interna podía inferirse de varias líneas de investigación, entre ellas, el estudio de la radiactividad: para que los átomos emitiesen partículas, como se había hallado que lo hacían en los laboratorios de Becquerel y los Curie, y para que esas emisiones los transformasen de unos elementos en otros, como habían demostrado Rutherford y el químico inglés Frederick Soddy, los átomos debían ser algo más que simples unidades indivisibles, como implicaba su nombre (de la voz griega que significa “imposible de cortar”).

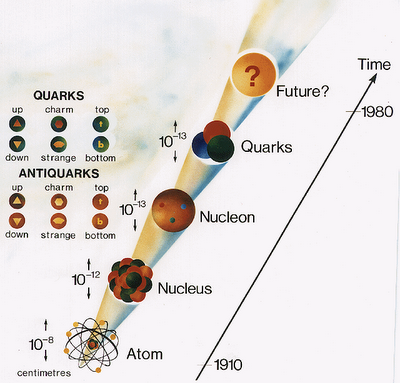

El átomo de Demócrito era mucho más de lo que él, en un principio intuyó que sería. Hoy sabemos que está conformado por diversas partículas de familias diferentes: unas son bariones que en el seno del átomo llamados nucleones (los hadrones que forman la materia bariónica y que fuera del núcleo llevan los nombres de Protón y Neutrón), otras son leptones que gitan alrededor del núcleo para darle estabilidad de cargas, y, otras, de la familia de los Quarks, construyen los bariones del núcleo y, todo ello, está, además, vigilado por otras partículas llamadas bosones intermedios de la fuerza nuclear fuerte, los Gluones que, procuran mantener confinados a los Quarks.

Pero no corramos tanto, la física atómica aún debería recorrer un largo camino para llegar a comprender la estructura que acabamos de reseñar. De los trs principales componentes del átomo -el protón, el neutrón y el electrón-, sólo el electrón había sido identificado (por J.J. Thomson, en los últimos años del siglo XIX). Nadie hablaba de energía “nuclear” pues ni siquiera se había demostrado la existencia de un núcleo atómico, y mucho menos de sus partículas constituyentes, el protón y el neutrón, que serían identificados, respectivamente, por Thomson en 1913 y James Chawick en 1932.

De importancia capital resultó conocer la existencia del núcleo y que éste, era 1/100.000 del total del átomo, es decir, casi todo el átomo estaba compuesto de espacios “vacíos” y, la materia así considerada, era una fracción infintesimal del total atómico.

Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden se encontraban entre los Estrabones y Tolomeos de la cartografía atómica, en Manchester , de 1909 a 1911, sonderaron el átomo lanzando corrientes de “partículas alfa” subatómicas -núcleos de helio- contra delgadas laminillas de oro, plata, estaño y otros metales. La mayoría de partículas Alfa se escapaban a través de las laminillas, pero, para sombro de los experimentadores, algunas rebotaban hacia atrás. Rutherford pensó durante largo tiempo e intensamente en este extraño resultado; era tan sorprendente, señalaba, como si una bala rebotase sobre un pañuelo de papel. Finalmente, en una cena en su casa en 1911, anunció a unos pocos amigos que había dado con una explicación: que la mayoría de la masa de un átomo reside en un diminuto núcleo masivo. Ruthertford pudo calcular la carga y el diámetro máximo del nucleo atómico. Así se supo que los elementos pesados eran más pesados que los elementos ligeros porque los núcleos de sus átomos tienen mayor masa.

El simple hecho de que hayamos sido capaces de “entrar” en esos laberintos profundos… ¡Es un milagro en sí mismo! LLegar a comprender lo que está pasando en el infinitesimal espacio de un núcleo atómico… ¡Esen sí mismo asombroso!

Todos sabemos ahora, la función que desarrollan los electrones en el átomo. Pero el ámbito de los electrones para poder llegar a la comprensión completa, tuvo que ser explorado, entre otros, por el físico danés Niels Bohr, quien demostró que ocupaban órbitas, o capas, discretas que rodean al núcleo. (Durante un tiempo Bohr consideró el átomo como un diminuto sistema solar, pero ese análisis, pronto demostró ser inadecuado; el átomo no está rígido por la mecánica newtoniana sino por la mecánica cuántica.)

Entre sus muchos otros éxitos, el modelo de Bohr revelaba la base física de la espectroscopia. El número de electrones de un átomo está determinado por la carga eléctrica del núcleo, la que a su vez se debe al número de protones del núcleo, que es la clave de la identidad química del átomo. Cuando un electróncae de una órbita externa a una órbita interior emite un fotón. La longitud de onda de este fotón está determinada por las órbitas particulares entre las que el electrón efectúa la transición. E esta es la razón de que un espectro que registra las longitudes de onda de los fotones, revele los elementos químicos que forman las estrellas u otros objetos que sean estudiados por el espectroscopista. En palabras de Max Planck, el fundador de la física cuántica, el modelo de Bohr del átomo nos proporciona “la llave largamente buscada de la puerta de entrada al maravilloso mundo de la espectroscopia, que desde el descubrimiento del análisis espectral (por Fraunhoufer) había desafiado obtinadamente todos los intentos de conocerlo”.

Es curioso que, mirando en la oscura noche como brillan las estrellas del cielo, nos atrae su titilar engañoso (es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca) y su brillo, Sin embargo, pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está allí ocurriendo. Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E=mc2; donde E es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz (300 000 kilómetros por segundo). La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia mediana durante miles de años.

Es un gran triunfo del ingenio humano el saber cómo están conformadas las las estrellas, de qué materiales están hechas, y, sobre todo, que mecanismos funcionan dentro de ellas a más de 15.000.000 de grados para crear elementos nuevos. Recuerdo aquí a aquel Presidente de la Real Society de Londres que, en una reunión multitudinaria, llegó a decir: “Una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas”. El hombre se vistió de gloria con la, desde entonces, famosa frase. Creo que nada, con tiempo por delante, será imposible para nosotros.

Pero, por maravilloso que nos pueda parecer el haber llegado a la comprensión de que los espectros revelan saltos y tumbos de los electrones en sus órbitas de Bohr, aún nadie podía hallar en los espectros de las estrellas las claves significativas sobre lo que las hace brillar. En ausencia de una teoría convincente, se abandonó este campo a los taxonomistas, a los que seguían obstinadamente registrando y catalogando espectros de estrellas, aunque no sabían hacia donde los conduciría esto.

En el Laboratorio de la Universidad de Harvard, uno de los principales centros de la monótona pero prometedora tarea de la taxonomía estelar, las placas fotográficas que mostraban los colores y espectros de decenas de miles de estrellas se apilaban delante de “calculadoras”, mujeres solteras en su mayoría y, de entre ellas, Henrietta Leavitt, la investigadora pionera de las estrellas variables Cefeidas que tan útiles serían a Shapley y Hubble.

Imagen de Sirio A, la estrella más brillante del cielo tomada por el Telescopio Hubble (Créd. NASA). Sirio es la quinta estrella más cercana y tiene una edad de 300, millones de años. Es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A1V con temperatura superficial de 10 000 K y situada a 8,6 años luz de la Tierra. Es una estrella binaria y, de ella, podríamos contar muchas historias. La estrella fue importante en las vidas de Civilizaciones pasadas como, por ejemplo, la egipcia.

Fue Cannon quien, en 1915, empezó a discernir la forma en una totalidad de estrellas en las que estaba presente la diversidad, cuando descubrió que en una mayoría, las estrellas, pertenecían a una de media docena de clases espectrales distintas. Su sistema de clasificación, ahora generalizado en la astronomía estelar, ordena los espectros por el color, desde las estrellas O blancoazuladas, pasando por las estrellas G amarillas como el Sol, hasta estrellas rojas M. Era un rasgo de simplicidad denajo de la asombrosa variedad de las estrellas.

Las Pléyades y las Híades

Pronto se descubrió un orden más profundo, en 1911, cuando el ingeniero y astrónomo autodidacta danés Ejnar Hertzsprung analizó los datos de Cannon y Maury de las estrellas de dos cúmulos, las Híades y las Pléyades. Los cúmulos como estos son genuinos conjuntos de estrellas y no meras alineaciones al azar; hasta un observador poco experimentado saltaría con entusiasmo cuando recorre con el telescopio las Pléyades, con sus estrellas color azul verdoso enredadas en telarañas de polvo de diamante, o las Híades, cuyas estrellas varían en color desde el blanco mate hasta un amarillo apagado.

Las Híades

Hertzsprung utilizó los cúmulos como muestras de laboratorio con las que podía buscar una relación entre los colores y los brillos intrínsecos de las estrellas. Halló tal relación: la mayoría de las estrellas de ambos cúmulos caían en dos líneas suavemente curvadas. Esto, en forma de gráfico, fue el primer esbozo de un árbol de estrellas que desde entonces ha sido llamado diagrama Hertzsprung-Russell.

El progreso en física, mientras tanto, estaba bloquedado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como barrera de Coulomb, y por un tiempo frustó los esfuerzos de las físicos teóricos para copmprender como la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas.

La línea de razonamiento que conducía a esa barrera era impecable. Las estrellas están formadas en su mayor parte por hidrógeno. (Esto se hace evidente en el estudio de sus espectros.) El núcleo del átomo de Hidrógeno consiste en un solo protón, y el protón contiene casi toda la masa del átomo. (Sabemos esto por los experimentos de Rutherford). Por tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno. (Recordemos que la masa es igual a la energía: E = mc2.) En el calor de una estrella, los protones son esparcidos a altas velocidades -el calor intenso significa que las partículas involucradas se mueven a enormes velocidades- y, como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben tener muchísimos choques. En resumen, la energía del Sol y las estrellas, puede suponerse razonablemente, implica las interacciones de los protones. Esta era la base de la conjetura de Eddintong de que la fuente de la energía estelar “difícilmente puede ser otra que la energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda materia”.

Plasma en ebullición en la superficie del Sol

Hasta el momento todo lo que hemos repasado está bien pero, ¿que pasa con la Barrera de Coulomb? Los protones están cargados positivamente; las partículas de igual carga se repelen entre sí; y este obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del interior de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromagnéticos y fundirse en un solo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podía bastar para mantener las reacciones de fusión. Sin embargo, allí estaba el Sol, con el rostro radiante, riéndose de las ecuaciones que afirmaban que no podía brillar.

Afortunadamente, en el ámbito nuclear, las reglas de la Naturaleza no se rigen por las de la mecánica de la física clásica, que tienen validez para grandes objetos, como guijarros y planetas, pero pierden esa validez en el reino de lo muy pequeño. En la escala nuclear, rigen las reglas de la indeterminación cuántica. La mecánica cuántica demuestra que el futuro del protón sólo puede predecirse en términos de probabilidades: la mayoría de las veces el protón rebotará en la Barrera de Coulomb, pero de cuando en cuando, la atravesará. Este es el “efecto túnel cuántico”; que permite brillar a las estrellas.

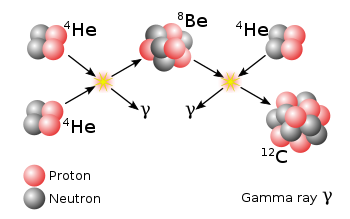

El proceso Triple Alfa que hace posible “fabricar” Carbono

George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la Barrera de Coulomb. Esta historia es mucho más extensa y nos llevaría hasta los trabajos de Hans Bethe, Edward Teller y otros, así como, al famoso Fred Hoyle y su efecto Triple Alfa y otras maravillas que, nos cuentan la historia que existe desde los átomos a las estrellas del cielo.

emilio silvera

Totales: 85.132.606

Totales: 85.132.606 Conectados: 82

Conectados: 82