Ritmo y simetría son conceptos comunes a ciencia y arte. El Nobel Frank Wilczek es el último en traspasar en su nueva obra la frontera entre ambas

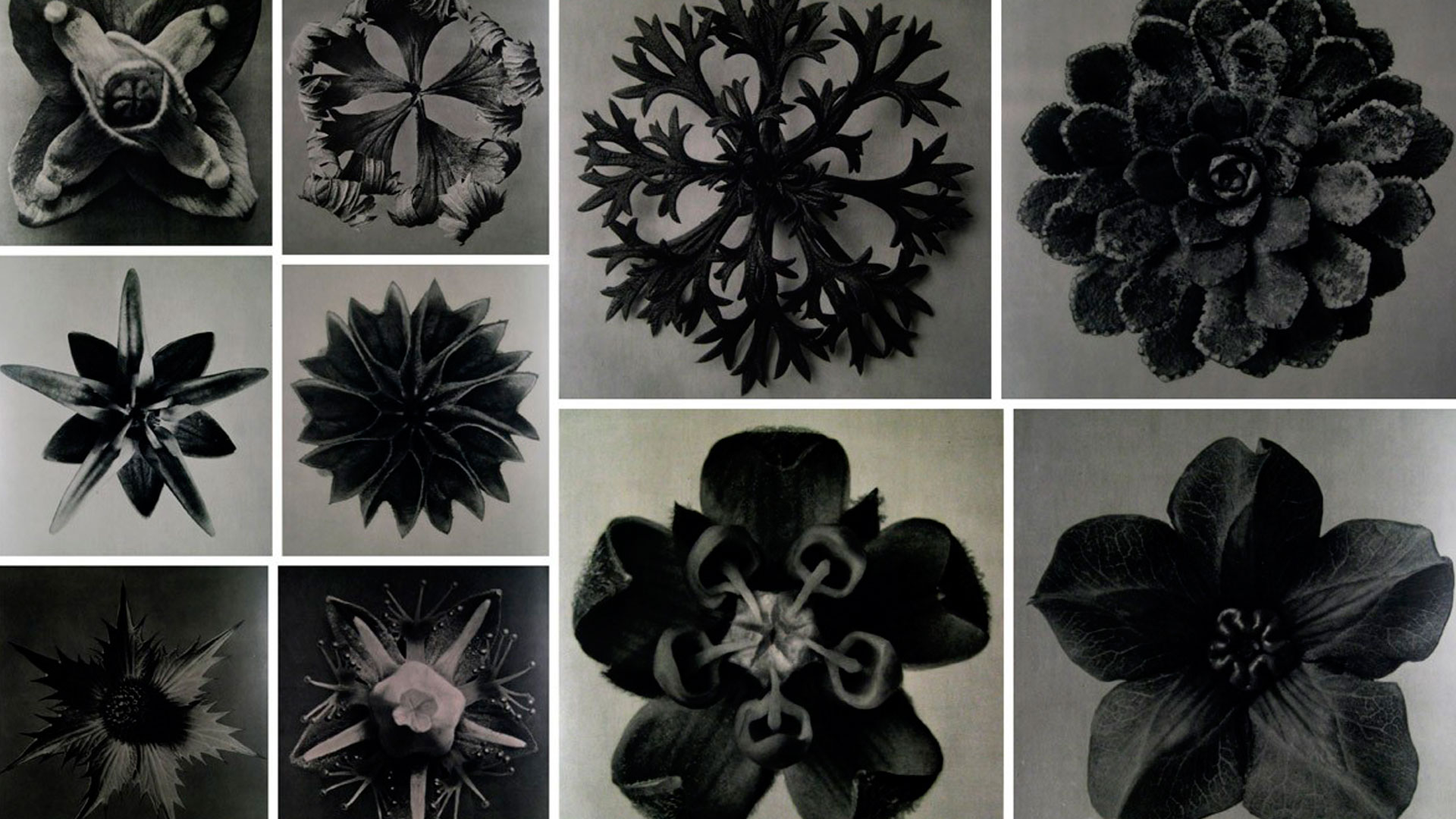

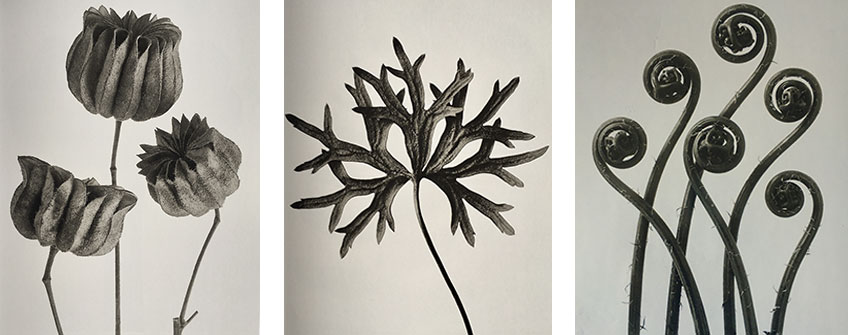

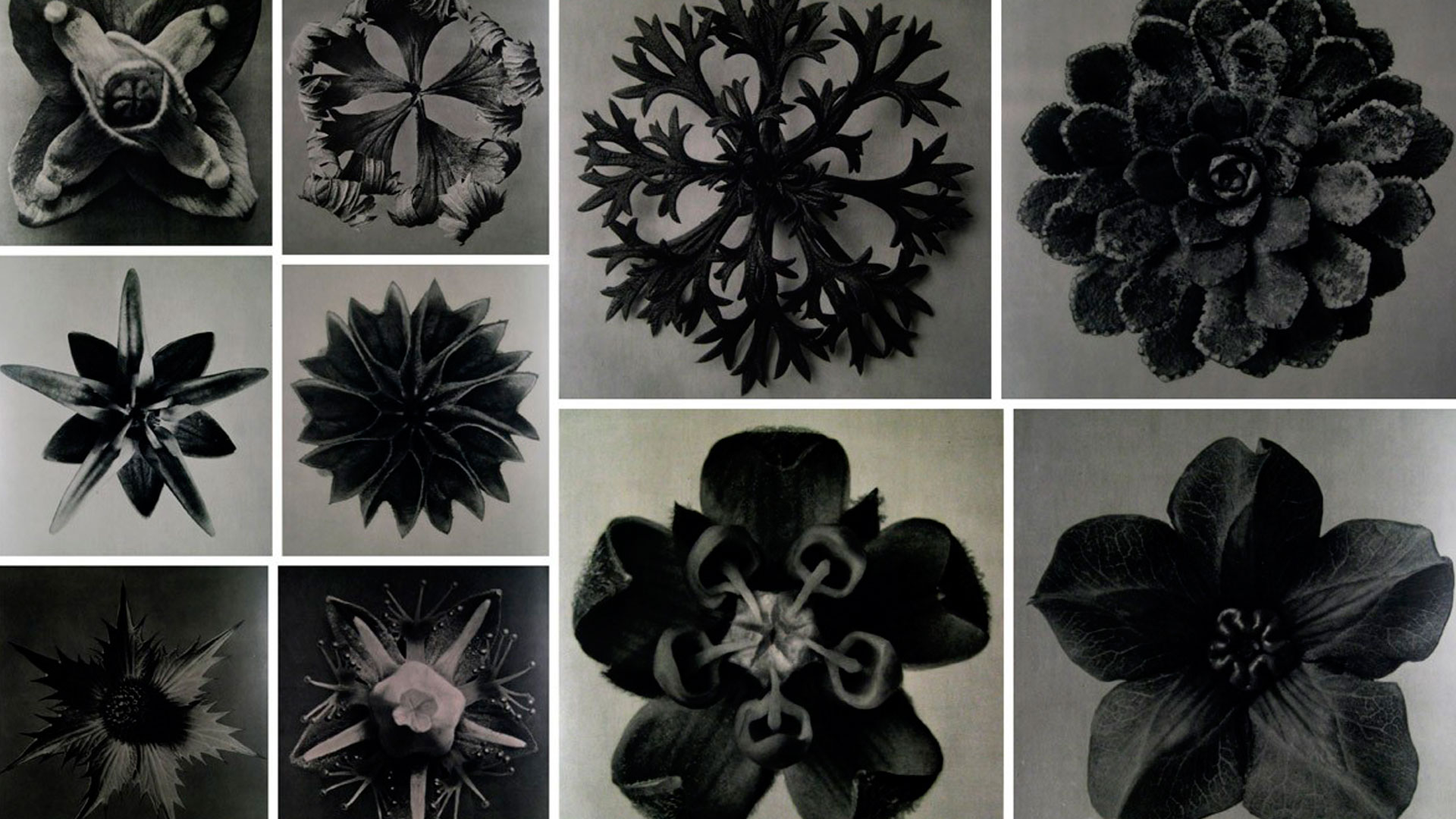

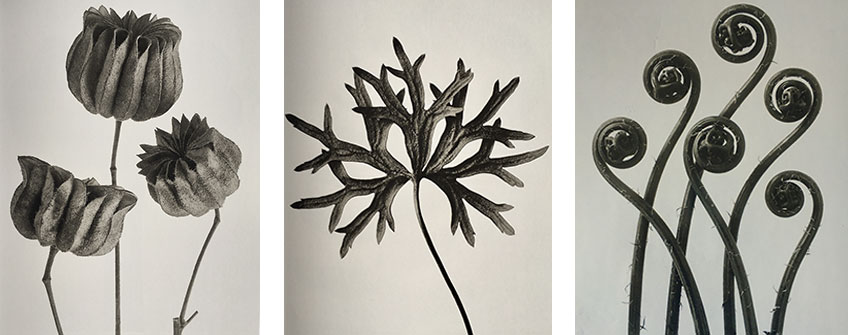

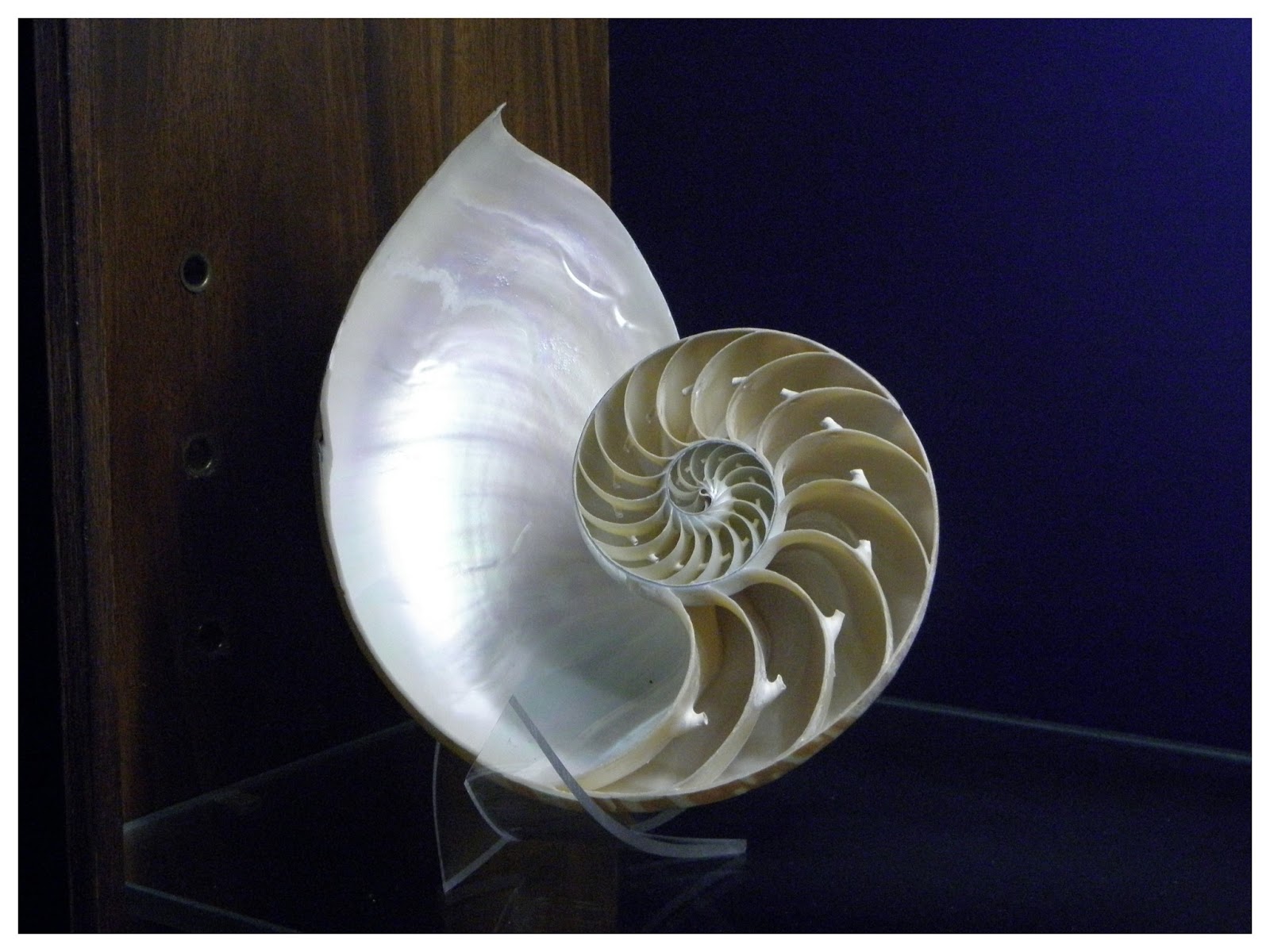

Fotografías de la serie de los años veinte ‘Formas artísticas de la naturaleza’, de Karl Blossfeldt.

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo misterioso, Noticias ~

Clasificado en El Universo misterioso, Noticias ~

Comments (0)

Comments (0)

Fotografías de la serie de los años veinte ‘Formas artísticas de la naturaleza’, de Karl Blossfeldt.

¿Es el mundo una obra de arte? Tal es la cuestión que el autor se propone indagar desde el título y el prólogo de este ensayo. La idea tiene su dificultad porque en principio induce a pensar en el gran artista y en sus intenciones a la hora de crear el mundo. Sin embargo, el autor no se lanza directamente en esta dirección, sino a todo un conjunto de cuestiones que se descuelgan de la pregunta inicial. Por un lado, se trata de comparar el mundo de las ideas en las que se mueve la mente del artista cuando crea y el mundo de los cuerpos físicos de la realidad en la que está inmerso. Por otro lado, se trata de enfrentar la belleza que vive el artista cuando hace arte con la belleza que vive el científico cuando hace ciencia. Aplicamos el concepto de belleza tanto a un atardecer, que es un paisaje en condiciones efímeras, como al sonido de una música, como a un pedazo de conocimiento concebido por una mente humana. En la propuesta de Wilczek destaca un concepto sobre todos los demás: la simetría. Simetría exhiben los cristales, las plantas y los animales, simetría hay también en sus maneras de cambiar, hay simetría en las obras de arte y, sobre todo, hay simetría también en las teorías científicas. La creación científica y la creación artística ofrecen una buena pista para empezar.

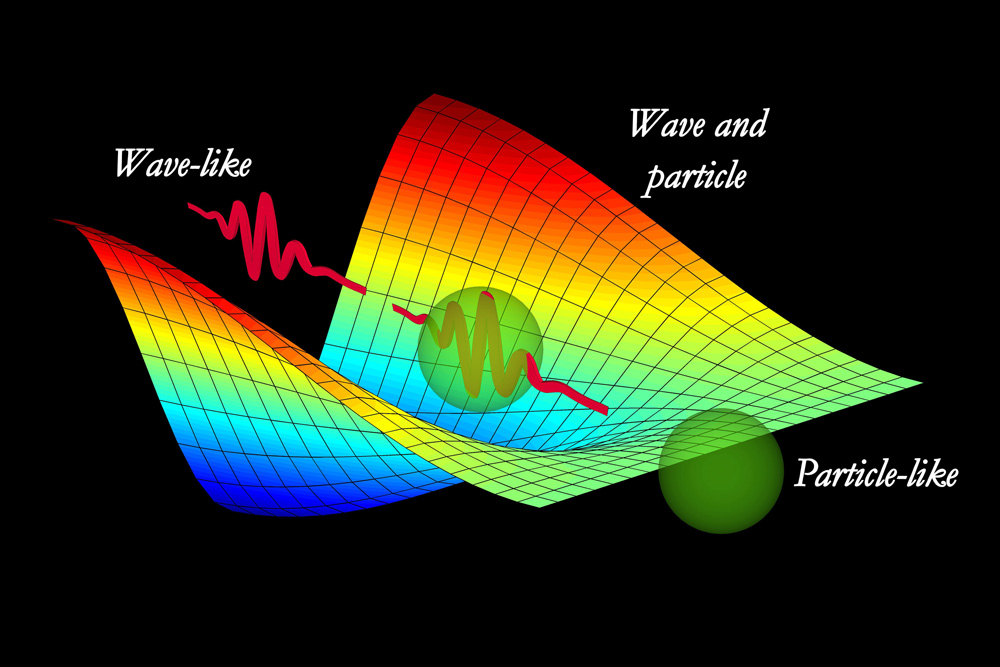

Se equivocan los que aseguran que ciencia y arte son la misma cosa y se equivocan los que dicen que arte y ciencia nada tienen que ver. Sin embargo, enfrentar estas dos grandes formas de conocimiento interesa tanto por lo que comparten como por lo que difieren. La intersección no puede ser más fértil. La grandeza de la ciencia está en que un científico puede llegar a comprender sin necesidad de intuir y la grandeza del artista en que puede llegar a intuir sin necesidad de comprender. Un físico comprende el comportamiento cuántico de una partícula porque lo anticipa usando la ecuación de Schrödinger, pero no lo intuye porque sus sentidos no han experimentado nunca nada similar. No hay intuición cuántica porque no hay observadores cuánticos. En cambio, un artista puede distorsionar la realidad y fabricarse una metáfora para intuir algo que no tiene por qué comprender y que ni siquiera tiene por qué existir en la naturaleza. Oscar Reutersvärd, por ejemplo, fue un artista gráfico que inventó objetos en tres dimensiones que se pueden dibujar, pero que desafían la intuición porque no se pueden construir. Es la idea de los objetos imposibles que cautivó al gran físico y matemático Roger Penrose y al que tanto debe el celebérrimo Maurits Cornelius Escher, el artista que finalmente ha quedado en la historia como padre de la idea.

Se enganchó tanto a esta cuestión que se pasó toda la vida reescribiendo el mismo libro. Se trata de On Growth and Form (en español en Akal, 2011) del escocés D’Arcy Thomson (1860-1948). Apareció por primera vez en 1917 con 793 páginas, pero la última edición de 1942 alcanza las 1116 páginas. Aún se puede conseguir en casi todos los idiomas y aún es tema de discusión tanto por sus aciertos como por sus errores. Sus críticos le reprochan que no acabara de comprender el mecanismo de la selección natural, aunque todo el mundo reconoce su tremenda influencia en otros autores. Yo me cuento entre los seducidos y mi réplica fue el ensayo La rebelión de las formas (Tusquets, 2004). Una obra maestra que conmovió a artistas y científicos es Gödel, Escher, Bach (Tusquets, 1987) de Douglas Hofstadter, profesor de ciencias cognitivas e hijo de un premio Nobel de física, donde se relacionan las obras del matemático autor del teorema más bello de la historia, del artista que ilustró el mundo de los objetos imposibles y del compositor barroco que revolucionó la música. Un ensayo más moderno es Truth and Beauty: Science and the Quest of Order (Oxford University Press, 2011) de David Orrell.

El mundo como obra de arte, del premio Nobel de Física Frank Wilczek, se sumerge en estas fértiles tierras fronterizas. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza natural de los objetos reales y qué es la belleza cultural del conocimiento humano? ¿En qué punto se dan la mano ambas concepciones? El número áureo es una proporción conocida desde la antigüedad como un canon de belleza que se deduce por un razonamiento puramente mental. Basta imponer la armonía y el equilibrio que resulta más agradable y natural a nuestros sentidos. Por ello no es raro encontrarlo en todo tipo de estructuras de diseño humano, desde la arquitectura a los muebles, pasando por un simple encendedor. Pero ¿cómo demonios se explica que ese mismo número aparezca también en las formas y estructuras vivas? ¿Será como decía Oscar Wilde que la naturaleza copia al arte? La cuestión es de una profundidad sin fondo y no se limita a los objetos naturales o culturales. La belleza no está solo en los resultados visibles de las teorías científicas y matemáticas. La belleza está también en el origen, en las hipótesis de trabajo y en la concepción del mundo que han estimulado el pensamiento de los grandes creadores científicos.

Wilczek revisa las formas más bellas del pensamiento científico y de los objetos naturales para llegar a varias conclusiones no siempre explícitas en su texto. Aún antes de acordar una definición de belleza, digamos que la belleza es un concepto frecuente en el arte, propio del arte, pero que no es necesario para hacer arte. Y aún antes de acordar una definición de lo que es comprensible, digamos que la inteligibilidad es un concepto omnipresente y propio de la ciencia, pero que no es suficiente para hacer ciencia. Sin embargo, en todos los casos elegidos por Wilczek se filtra una relación esencial entre lo que es bello y lo que es comprensible. La forma más simple de belleza es la iteración en el espacio y en el tiempo, esto es, la armonía y el ritmo. Y la forma más inmediata de lograr esta belleza es la simetría. Se diría que la belleza es una especie de no cambio dentro del cambio. ¿Qué es una ley de la naturaleza? Pues algo muy parecido: es el cambio que menos cambia. Todos los movimientos de los planetas son diferentes, pero todos obedecen a las mismas ecuaciones de las mismas leyes. Los físicos buscan siempre principios de conservación (conservación de la masa, de la carga, de la energía, de la cantidad de movimiento, del momento angular…) porque con ellos se pueden anticipar los cambios que experimenta un sistema. Wilczek no puede disimular su emoción en el capítulo que dedica a Emmy Noether, la gran matemática que tanto admiró Einstein, cuyos teoremas establecen la relación entre los principios de conservación por un lado y las propiedades de simetría del espacio y del tiempo por otro. A Einstein se le debieron saltar las lágrimas con los trabajos de Noether (lo sé porque a mí me ocurrió lo mismo cuando los vi por primera vez en la pizarra de la facultad). Después de todo, tanto la teoría especial como la teoría general de la relatividad se levantan sobre el mismo pilar: el mundo puede ser complejo, misterioso, extraño…, ¡pero no feo! Es un principio estético como también queda claro en el capítulo que este ensayo dedica a la relatividad, sin duda la más grande y más bella teoría jamás concebida por una sola mente.

El caso de la física cuántica, que el libro también se entretiene en saborear a través de los trabajos seminales de Einstein y Bohr, tiene un valor añadido: invita a comprender los fundamentos de la física cuántica a través de intuiciones musicales. No alcanza quizá raíces tan profundas en la fusión de los conceptos de belleza e inteligibilidad, pero sí ofrece un camino que es bastante más que una metáfora. Comprender es buscar lo que hay de común entre cosas aparentemente diferentes. Los objetos fractales, por ejemplo, ofrecen un lenguaje común para dar cuenta de la autosimilitud y la irregularidad, de nuevo el no cambio dentro del cambio, lo que afecta tanto a los hexágonos de un panal de abejas, de la estructura de un material sintético como el grafeno o a la estructura de un copo de nieve.

El propósito de Michelson y Morley era medir la velocidad relativa a la que se mueve la Tierra con respecto al éter. Cada año, la Tierra recorre una distancia enorme en su órbita alrededor del Sol, a una velocidad de 30 km/s (más de 100.000 km/h). Se creía que la dirección del “viento del éter” con respecto a la posición de nuestra estrella variaría al medirse desde la Tierra, y así podría ser detectado. Por esta razón, y para evitar los efectos que podría provocar el Sol en el “viento” al moverse por el espacio, el experimento debería llevarse a cabo en varios momentos del año.

El libro recorre las ideas más bellas y trascendentes de la física con Galileo, Newton, Maxwell o Einstein, pero no esquiva las ideas bellas que han resultado ser falsas. La concepción geométrica de los átomos de Platón, el sistema solar de Kepler, el éter que buscaban Michelson y Morley, etcétera. Queda claro: aunque la belleza predispone a comprender, hay que reconocer que la belleza no es una garantía de verdad. Sin embargo, Wilczek consigue seducir al lector tácita y subliminalmente en favor de una respuesta a la pregunta inicial del libro: ¿es el mundo una obra de arte? Y ésta no es otra que un sonoro y apasionado ¡sí!

La teoría especial y la general de la relatividad se levantan sobre el mismo pilar: el mundo puede ser complejo, pero no feo

Wilczek es un físico teórico de amplísima cultura dentro y fuera de la física. Recibió el Premio Nobel de Física en 2004 por un tema aparentemente tan contradictorio como la libertad asintótica en la teoría de las interacciones fuertes, esto es, cuando dos quarks se acercan mucho entre ellos su fuerza de interacción se debilita tanto que se convierten en partículas libres. El libro equivale a un paseo a través de la historia de la física de la mano de alguien que comprende la realidad desde una concepción estética global del mundo…, como todos los grandes científicos.

Emilio Silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Clasificado en El Universo misterioso ~

Comments (0)

Comments (0)

Algunos dicen que un resultado asombroso de la teoría de supercuerdas es que pueden dar lugar a otro tipo más de materia oscura. Y, me pregunto yo, ¿aún no hemos encontrado la primera y ya estamos hablando de una segunda? Hay una versiónde la teoría de cuerdas que es muy llamativa desde el punto de vista estético, las ecuaciones parecen sugerir que en el Tiempo de Planck el Universo se desgajó en dos partes separadas.

El simple hecho de que no podamos verlos, no quiere decir que no existan. Miramos la superficie pero, ¿que puede haber debajo de ella? Delante de nuestros ojos, el inmenso océano de brillo rutilante que recibe los rayos del Sol, el rumor de las olas que vienen hacia la playa, a los lejos, el horizonte siempre inalcanzable… Pero ¿Qué hay debajo de la superficie? El que no podamos contemplarlo no quiere decir que la multiplicidad de formas de vida no estén ahí, en sus habitats ocultos para nosotros.

De la misma manera, existen muchas cosas en el Universo con por una u otra razón, se ocultan a nuestra percepción, y, sin embargo, ahí están.

Además de los cinco sentidos clásicos que todos conocemos, existen otros sentidos que, sin estar a la vista, nos acompañan y nos sirven para poder ahondar en el conocimiento de las cosas: Los “ojos de la Mente”, por medio de la intuición, el presentimiento, una idea fugaz y esclarecedora… ¡Sí, contamos con muchas armas para poder comprender el entorno que nos rodea y, mucho más allá de lo que la vista pueda alcanzar.

Siguiendo con lo que antes decía, está nuestro mundo normal con su complemento entero de partículas y compañeras supersimétricas, y hay, además, un mundo de sombra. La materia en ese mundo de sombra tiene un parecido con la del nuestro en que también tiene sus partículas y “spartículas”. Dentro de cada mundo, las partículas interaccionan unas con otras a través de un complemento entero de cuatro fuerzas. Sin embargo, las partículas de un mundo pueden interaccionar con las del otro mundo sólo a través de la fuerzqa de gravedad. Un electrón y un selectrón de sombra pueden estar cerca el uno del otro y no sentir una fuerza eléctrica, aunque cada uno de ellos lleve consigo su propia versión de carga eléctrica. La única fuerza entre los dos sería la fuerza relativamente débil de la Gravedad.

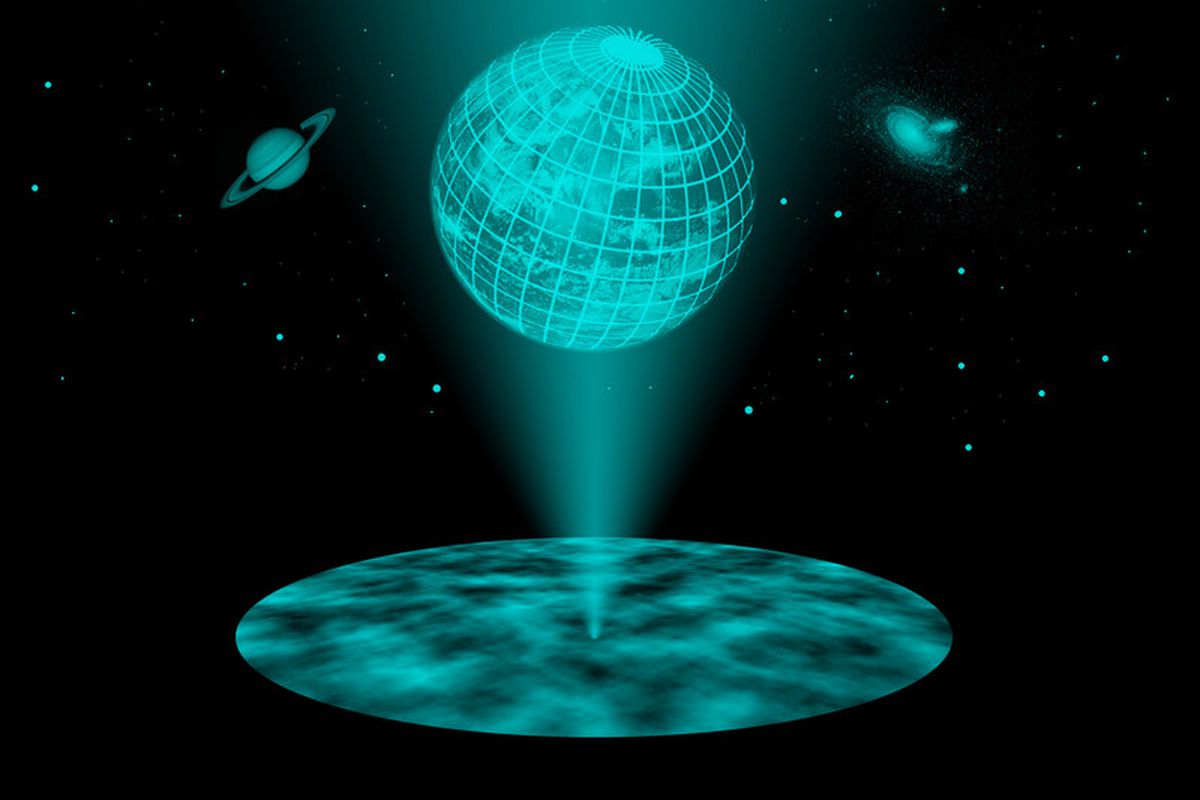

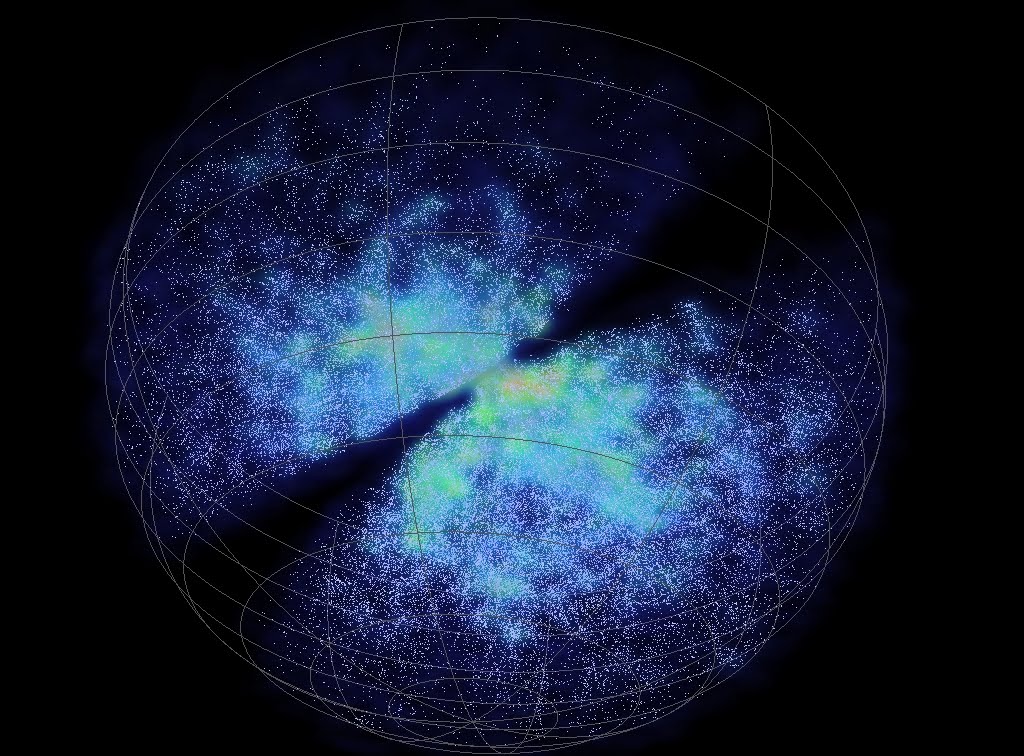

Esta imagen de arriba vista una y mil veces, nos quiere transportar a esa materia en la sombra que es parte de ese universo que no podemos ver, y, sin embargo, por mucho que se haya podido hablar de todo esto, lo único cierto es que nada se sabe y a pesar de ello, se hacen afirmaciones categóricas sobre lo que “sólo es una posibilidad” que se ha conjeturado a partir de abservaciones.

La idea de un universo en la sombra nos proporciona una manera sencilla de pensar en la “materia oscura”. El Universo dividido en materia y en materia en la sombra situada en el Tiempo de Planck, y cada una evolucionó de acuerdo con sus leyes propias que le dieron también, sus características propiedades: mientras que la una era luminosa y emitía radiaciones, la otra no lo era y, como consecuencia, no se dejaba ver.

No, esto no es la materia en la sombra de la que estamos tratando.

Existen aspirantes a ser materia en la sombra y, otro “caballero oscuro” lo tenemos en el Axión que es uno de los VIMPs favoritos como el fotino y otros compañeros, una pléyade de nuevas partículas (también, ¿cómo no?) hipotéticas que llegaron por consideraciones de simetría. Sin embargo, a diferencia de las partículas, sale de las Grandes Teorías Unificadas, que describen el universo en el segundo 10-35, más que de las teorías totalmente unificadas que operan en el Tiempo de Planck. La “materia oscura” se ha convertido en un caballo desbocado que nadie sabe hacia donde va, ni dónde pueda estar, ni de qué está formada, ni como se pudo originar… Sigue una larga lista de preguntas y conjeturas que pretenden ser las respuestas.

Neutrinos, fotones, quarks, leptones, hadrones: bariones y mesones, todos, en definitiva son lo mismo, distintos estados de la materia que conforman unos y otros en determinadas ocasiones, y, en cada momento, ocupan el lugar que les destina en Universo adoptando la forma que en ese preciso instante les corresponde. Claro que, todos estos, son objetos de nuestro Universo luminoso, el otro, el Universo en la Sombra, ni sabemos si puede estar realmente ahí.

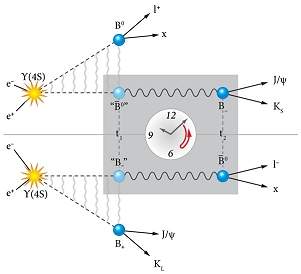

Durante mucho tiempo, los físicos han sabido que toda reacción entre partículas elementales obedece a una simetría que llamamos CPT. Esto significa que si miramos la partícula de una reacción, y luego vemos la misma reacción cuando (1) la miramos en un espejo, (2) sustituimos todas las partículas por antipartículas y (3) hacemos pasar la partícula hacia atrás, los resultados serán idénticos. En este esquema la P significa paridad (el espejo), la C significa conjugación de carga (poner las antipartículas) y T la reserva del Tiempo (pasar la partícula al revés).

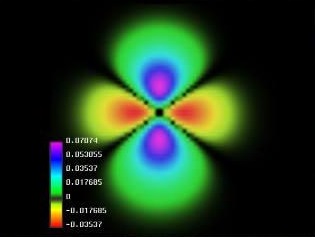

Gráfica de la ruptura de simetría espontánea de la función

La simetría CPT es un principio fundamental de invariancia o simetría de las leyes físicas que establece que bajo transformaciones simultáneas que involucren la inversión de la carga eléctrica, la paridad y el sentido del tiempo las ecuaciones de evolución temporal de un proceso físico y las de un proceso análogo en que:

son invariantes y vienen descritos por las mismas ecuaciones y arrojan los mismos resultados. Este último resultado se conoce como teorema CPT que afirma que toda la teoría cuántica de campos local que presente covariancia de Lorentz y venga definida por un Hamiltoniano hermítico, es invariante bajo una transformación CPT.

Un alto en el camino para una explicación: Dado que la antimateria tiene la misma masa que la materia, es decir son de la misma magnitud y signo (la definición de masa es positiva siempre), el efecto gravitacional de la antimateria no debe ser distinto de la materia, es decir, siempre sera un efecto atractivo. Pero, ¿acaso no importa la equivalencia establecida de antipartícula viajando al futuro = partícula viajando al pasado?

Estas medidas de alta precisión de la estructura hiperfina del antihidrógeno permiten verificar la simetría CPT con gran sensibilidad.

La respuesta es sí. Dicha equivalencia proviene de algo llamado simetría CPT (Charge-Parity-Time), y nos dice que la equivalencia entre las partículas y antipartículas no solo corresponde a realizar una transformación sobre la carga, sino también sobre la paridad y el tiempo. La carga no afecta la gravedad, pero la paridad y el tiempo si la afectan. En otras palabras, al modificarse el tiempo (poner el tiempo al reves) y el espacio (la paridad es “girar” el espacio), estamos alterando el espacio-tiempo, y como la teoría general de la relatividad lo afirma, es la geometría de este el que determina la gravedad. Pero, a la larga, la geometría vendrá dada por la cantidad de materia que el universo pueda contener.

Reflexión especular

Se pensaba que el mundo era simétrico respecto a CPT porque, al menos al nivel de las partículas elementales, era simétrico respecto a C, P y T independientemente. Ha resultado que no es este el caso. El mundo visto en un espejo se desvía un tanto del mundo visto directamente, y lo mismo sucede con el mundo visto cuando la partícula pasa al revés. Lo que sucede es que las desviaciones entre el mundo real y el universo en cada uno de esos casos se cancelan una a la otra cuando miramos las tres inversiones combinadas.

Aunque esto es verdad, también es verdad que el mundo es casi simétrico respecto a CP actuando solos y a T actuando solo; es decir, que el mundo es casi el mismo si lo miran en un espejo y sustituyen las partículas por antipartículas que si lo miran directamente. Este “casi” es lo que procupa a los físicos. ¿Por qué son las cosas casi perfectas, pero les falta algo?

Los axiones se propusieron por primera vez a finales de la década de 1970 para resolver un misterio en la física de partículas conocido como el problema CP fuerte, aunque más recientemente se han propuesto como candidatos para la materia oscura, que es la misteriosa sustancia que forma casi un cuarto de la masa/energía del universo. Si existen, los axiones sería muy ligeros e interaccionarían muy débilmente con la materia – propiedades que hacen que sean difíciles de encontrar. De hecho, ningún experimento en la Tierra ha descubierto por ahora pruebas de los axiones.

Los cálculos de los cosmólogos muestran que en un universo en expansión como lo es el nuestro, sería de esperar que los Axiones (si realmente existen) formen una radiación de fondo parecida a la radiación de microondas de fondo de tres grados. Las irregularidades en este fondo de Axiones lo que pueden desempeñar el papel de la “materia oscura”.

¿Estamos perdidos y hablamos de fotinos, squarks, etc. Estas partículas que son predichas por las teorías que unifican todas las fuerzas de la naturaleza. Forman un conjunto de contrapartidas de las partículas a las que estamos habituados y que nos son bien conocidas. Se nombran en analogía a sus compaleras : el squars es el compañero supersimétrico del quark, el fotino del fotón, etxc. Las más ligeras de estas partículas ¿podrían ser la materia oscuira?. Si es así, cada partícula probablemente pesaría al menos cuarenta veces más que un protón.

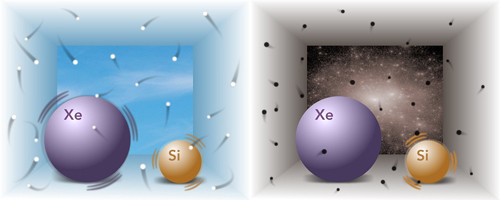

Así que hablamos de “Materia en la Sombra” en algunas versiones de la Teoría de Supercuerdas en las que existen universos de materia en la Sombra que existen paralelos al nuestro. Los dos universos separados cuando la Gravedad se congeló separándose de las otras fuerzas. Las partículas de sombra interaccionan con nuestro mundo, sólo a tavés de la Gravedad y, algunos creen que son, las candidatas perfectas para ocupar el sitio de la “materia oscura”.

Algunos hasta se atreven a mostrarnos la distribución de WIMPs en la Galaxia

¿WIMPs en el Sol?

Hasta el momento, todas las partículas “raras” que hemos mencionado aquí, como posibles candidatas a ser “materia oscura”, son hipotéticas. No hay pruebas de que ninguna de ellas se vayan a encontrar, de hecho, en la Naturaleza. Sin embargo, sería poco serio no prestar alguna atención a la idea y a los argumentos que con ella van aparejados -un diminuto rayo de esperanza- viene a apoyar la existencia de WIMPs.

De hecho, la polémica es continuada y no dejan de salir noticias sobre estos extraños objetos:

Desde hace ya años se propuso la existencia de partículas débilmente interactuantes o WIMPs para explicar la presencia de una masa que no podemos ver en ciertos fenómenos astronómicos, como en la rotación de galaxias. El 83% de la masa del Universo podría estar constituido por materia oscura cuya naturaleza nos es desconocida. Se ha realizado un esfuerzo por parte de diversos grupos de investigación a lo largo de todo el mundo para poder detectar esas partículas, que, por definición, son muy difíciles de detectar.

Uno de los cristales empleados en CoGeNT. Fuente: CoGeNT Collaboration.

El experimento italiano DAMA/LIBRA ha venido detectando una modulación anual en la detección de unas partículas que podrían ser WIMPs durante los últimos tiempos. Sin embargo, otros grupos de investigación no lograban ver lo mismo. Ahora, el grupo de investigadores del experimento CoGeNT informa que están viendo una señal similar a la detectada por los italianos, por lo que se confirmarían sus resultados…”

Más de lo mismo, nadie se pone de acuerdo, unos dicen una cosa y los otros la contraria y, mientras tanto, “Científicos” bien situados, que ganan bastante dinero por asistir y hablar, nos van contando en charlas y siminarios, todas esas cuestiones que, sobre los WIMPs, las partículas supersimétricas, los Universos en Sombra, la Materia Oscura y, toda esa pléyade de fascinantes incongruencias, tanto les gusta oir al público en general.

Pues, siendo así (que lo es), sigamos suponiendo, conjeturando, intuyendo y teorizando pero, por favor, con cierto decoro.

Emilio Silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (5)

Comments (5)

“En el mundo de los seres vivos, la escala o tamaño crea importantes diferencias. En muchos aspectos, la anatomía de un ratón es una copia de la de un elefante, pero mientras que un ratón trepar por una pared prácticamente vertical sin mucha dificultad (y se puede caer desde una altura varias veces mayor que su propio tamaño sin hacerse daño), un elefante no sería capaz de realizar tal hazaña. Con bastante generalidad se puede afirmar que los efectos de la gravedad son menos importantes cuanto menores sean los objetos que consideremos (sean vivos o inanimados).”

Cuando llegamos a los seres unicelulares, se ve que ellos no hay distinción entre arriba y abajo. Para ellos, la tensión superficial del agua es mucho más importante que la fuerza de la gravedad a esa escala. Tranquilamente se pueden mover y desplazar por encima de una superficie acuática. Los pluricelulares no pueden hacer tal cosa.

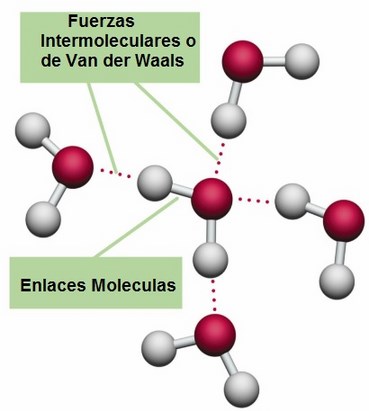

La tensión superficial es una consecuencia de que todas las moléculas y los átomos se atraen unos a otros con una fuerza que nosotros llamamos de Van der Waals. fuerza tiene un alcance muy corto; para ser precisos, diremos que la intensidad de esta fuerza a una distancia r es aproximadamente 1/r7. Esto significa que si se reduce la distancia dos átomos a la mitad de la fuerza de Van der Waals con la que se atraen uno a otro se hace 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128 veces más intensa. Cuando los átomos y las moléculas se acercan mucho unos a otros quedan unidos muy fuertemente a través de esta fuerza. El conocimiento de esta fuerza se debe a Johannes Diderik Van der Waals (1837 – 1923) con su tesis sobre la continuidad del líquido y gaseoso que le haría famoso, ya que en esa época (1873), la existencia de las moléculas y los átomos no estaba completamente aceptado.

La tensión superficial del agua, es el efecto físico (energía de atracción entre las moléculas) que “endurece” la capa superficial del agua en reposo y permite a algunos insectos, como el mosquito y otros desplazarse por la superficie del agua sin hundirse.

El famoso físico inglés James Clerk Maxwell, que formuló la teoría del electromagnetismo de Faraday, quedó muy impresionado por este de Van der Waals.

Los tamaños de los seres uniceculares, animales y vegetales, se miden en micrómetros o “micras”, donde 1 micra es 1/1.000 de milímetro, aproximadamente el tamaño de los detalles más pequeños que se pueden observar con un microscopio ordinario. El mundo de los microbios es fascinante, pero no es el objeto de este trabajo, y continuaremos el viaje emprendido las partículas elementales que forman núcleos, átomos, células y materia, así como las fuerzas que intervienen en las interacciones fundamentales del universo y que afecta a todo lo que existe.

Hemos hablado del electrón que rodea el núcleo, de su carga eléctrica negativa que complementa la positiva de los protones y hace estable al átomo; una masa de solamente 1/1.836 de la del núcleo más ligero (el del hidrógeno). La importancia del electrón es vital en el universo.

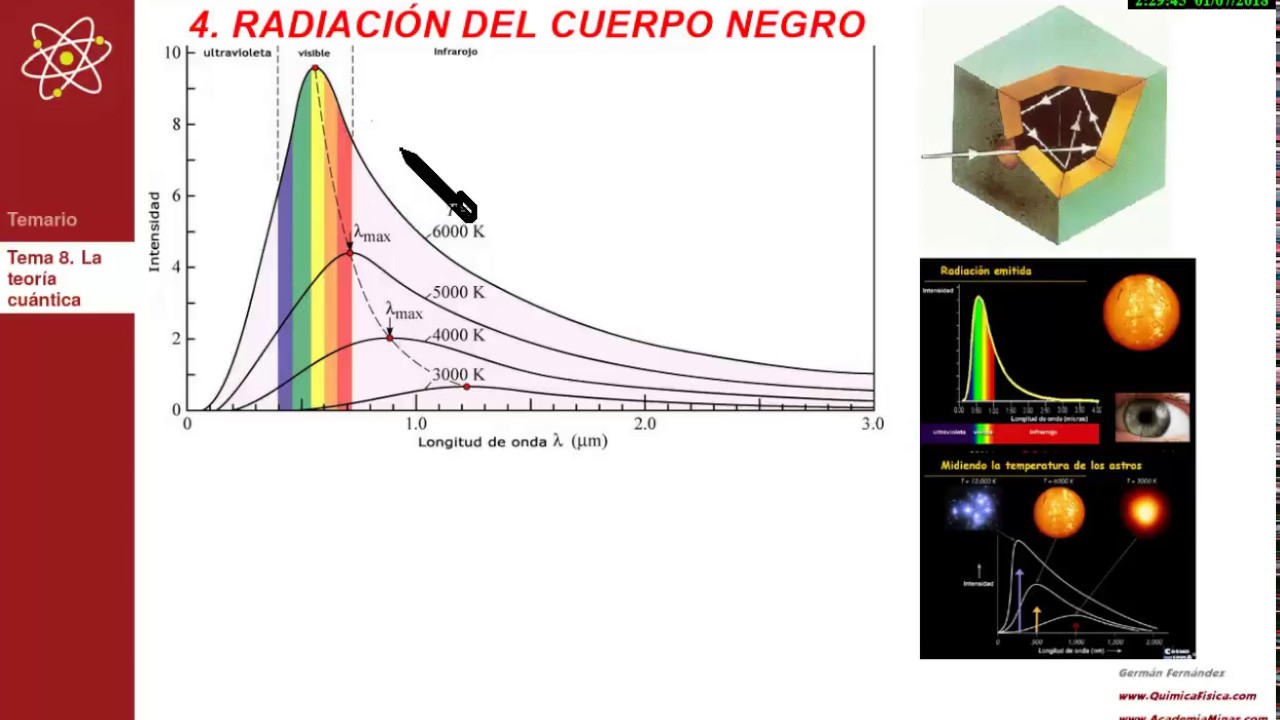

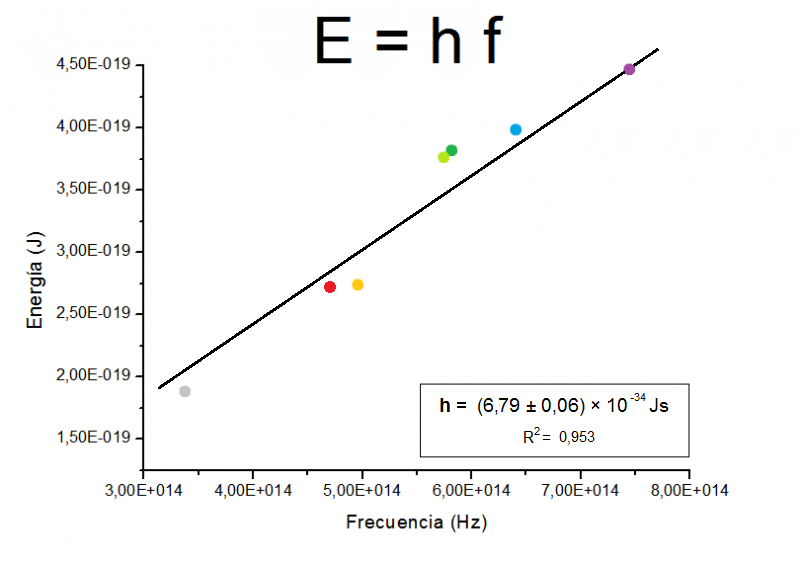

Pero busquemos los “cuantos”. La física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck propuso una posible solución a un problema que había intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menor intensidad, por los objetos más fríos (radiación de cuerpo negro).

Estaba bien aceptado entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía. Pero si utilizamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de una radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano y, luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico a una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para longitudes mayores como para menores. Esta longitud de onda característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta de objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273º bajo cero). Cuando a 1.000º C un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de luz visible.

Un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. A pesar de su , el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal físico para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. El nombre Cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862.

La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo negro. Todo cuerpo emite energía en de ondas electromagnéticas, siendo esta radiación, que se emite incluso en el vacío, tanto más intensa cuando más elevada es la temperatura del emisor. La energía radiante emitida por un cuerpo a temperatura ambiente es escasa y corresponde a longitudes de onda superiores a las de la luz visible (es decir, de menor frecuencia). Al elevar la temperatura no sólo aumenta la energía emitida sino que lo hace a longitudes de onda más cortas; a esto se debe el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta. Los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias o longitudes de onda, sino que siguen la ley de Planck.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en paquetes de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de onda, y por tanto, proporcional a la frecuencia de radiación emitida. La fórmula es E = hν, donde E es la energía del paquete, ν es la frecuencia y h es una nueva constante fundamental de la naturaleza, la constante de Planck. Cuando Planck calculó la intensidad de la radiación térmica imponiendo nueva condición, el resultado coincidió perfectamente con las observaciones.

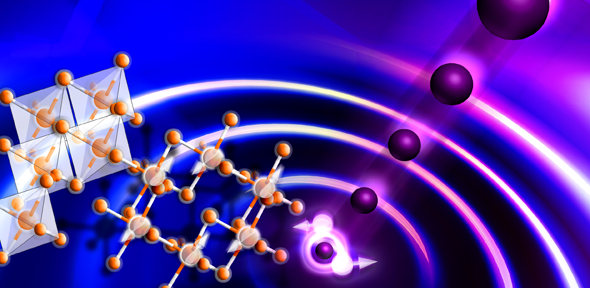

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una manera mucho más tajante: él sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en paquetes de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos del paquete de energía de Planck. El príncipe francés Louis-Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, propuso que no sólo cualquier cosa que oscila tiene energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar una “onda” que se extiende en una cierta región del espacio, y que la frecuencia ν de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilantes de campos de fuerza, esto lo veremos más adelante.

El curioso comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de de Broglie. Poco después, en 1926, Edwin Schrödinger descubrió cómo escribir la teoría ondulatoria de de Broglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños quedaba exactamente determinado por las recién descubiertas “ecuaciones de ondas cuánticas”.

Está bien comprobado que la mecánica cuántica funciona de maravilla…, pero, sin embargo, surge una pregunta muy formal: ¿qué significan realmente estas ecuaciones?, ¿qué es lo que están describiendo? Isaac Newton, allá en 1867 formuló cómo debían moverse los planetas alrededor del Sol, estaba claro todo el mundo qué significaban sus ecuaciones: que los planetas estaban siempre en una posición bien definida des espacio y que sus posiciones y sus velocidades en un momento concreto determinan inequívocamente cómo evolucionarán las posiciones y las velocidades en el tiempo.

Pero los electrones todo es diferente. Su comportamiento parece estar envuelto en misterio. Es como si pudieran “existir” en diferentes lugares simultáneamente, como si fueran una nube o una onda, y esto no es un efecto pequeño. Si se realizan experimentos con suficiente precisión, se puede determinar que el electrón parece capaz de moverse simultáneamente a lo largo de trayectorias muy separadas unas de otras. ¿Qué puede significar todo esto?

Niels Bohr consiguió responder a esta pregunta de tal que con su explicación se pudo seguir trabajando, y muchos físicos siguen considerando su respuesta satisfactoria. Se conoce como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica.

Si la mecánica cuántica tiene cosas extrañas y el espín es una de ellas. Y si uno piensa que la intuición le ayudará a comprender todo esto, pues no lo hará, o es poco probable que lo haga. Las partículas tienen un espín fundamental. Al igual que la carga eléctrica o la masa, el espín ayuda a definir que de partícula es cada una.

Las leyes de la mecánica cuántica han sido establecidas con mucha precisión; permite cómo calcular cualquier cosa que queramos saber. Pero si queremos “interpretar” el resultado, nos encontramos con una curiosa incertidumbre fundamental: que varias propiedades de las partículas pequeñas no pueden estar bien definidas de manera simultánea. Por ejemplo, podemos determinar la velocidad de una partícula con mucha precisión, pero entonces no sabremos exactamente dónde se encuentra; o a la inversa, podemos determinar la posición con precisión, pero entonces su velocidad queda mal definida. Si una partícula tiene espín (rotación alrededor de su eje), la dirección alrededor de la cual está rotando (la orientación del eje) no puede ser definida con gran precisión.

La posición y el momento de una partícula nunca lo podremos saber con precisión ilimitada.

No es fácil explicar de forma sencilla de dónde viene esta incertidumbre, pero existen ejemplos en la vida cotidiana que tienen algo parecido. La altura de un tono y la duración en el tiempo durante el cual oímos el tono tienen una incertidumbre mutua similar. Para afinar un instrumento se debe escuchar una nota durante un cierto intervalo de tiempo y compararla, por ejemplo, con un diapasón que debe vibrar también durante un tiempo. Notas muy breves no tienen bien definido el tono.

Para que las reglas de la mecánica cuántica funcionen, es necesario que todos los fenómenos naturales en el mundo de las cosas pequeñas estén regidos por las mismas reglas. Esto incluye a los virus, bacterias e incluso a las personas. Sin embargo, cuando más grande y más pesado es un objeto, más difícil es observar las desviaciones de las leyes del movimiento “clásicas” debidas a la mecánica cuántica. Me gustaría referirme a exigencia tan importante y tan peculiar de la teoría con la palabra “holismo”. Esto no es exactamente lo mismo que entienden algunos filósofos por holismo, y que podría definir como “el todo es más que la suma de sus partes”. Si la física nos ha enseñado algo es justo lo contrario. Un objeto compuesto de un gran de partículas puede ser entendido exactamente si se conocen las propiedades de sus partes (partículas); basta que sepamos sumar correctamente (¡y esto no es nada fácil en mecánica cuántica!). Lo que entiendo por holismo es que, efectivamente, el todo es la suma de las partes, pero sólo se puede hacer la suma si todas las partes obedecen a las mismas leyes. Por ejemplo, la constante de Planck, h, que es igual a 6’626075… × 10-34 Julios segundo, debe ser exactamente la misma para cualquier objeto en cualquier sitio, es decir, debe ser una constante universal.

La mecánica cuántica es muy extraña a nuestro “sentido común”, sabemos que se desenvuelve en ese “universo” de lo muy pequeño, alejado de nuestra vida cotidiana en el macrocosmos tetradimensional que, no siempre coincide con lo que, en aquel otro infinitesimal acontece.

Las reglas de la mecánica cuántica funcionan tan bien que refutarlas resulta realmente difícil. Los trucos ingeniosos descubiertos por Werner Heisenberg, Paul Dirac y muchos otros mejoraron y completaron las reglas generales. Pero Einstein y otros pioneros como Erwin Schrödinger siempre presentaron serias objeciones a interpretación. Quizá funcione bien, pero ¿dónde está exactamente el electrón?, ¿en el punto x o en el punto y? En pocas palabras, ¿dónde está en realidad?, y ¿cuál es la realidad que hay detrás de nuestras fórmulas? Si tenemos que creer a Bohr, no tiene sentido buscar tal realidad. Las reglas de la mecánica cuántica, por sí mismas, y las observaciones realizadas con detectores son las únicas realidades de las que podemos hablar.

Es cierto que, existe otro universo dentro de nuestro del que, aún, nos queda mucho por aprender.

La mecánica cuántica puede ser definida o resumida así: en principio, con las leyes de la naturaleza que conocemos se puede predecir el resultado de cualquier experimento, en el sentido que la predicción consiste en dos factores: el primer factor es un cálculo definido con exactitud del efecto de las fuerzas y estructuras, tan riguroso como las leyes de Isaac Newton para el movimiento de los planetas en el Sistema Solar; el segundo factor es una arbitrariedad estadística e incontrolable definida matemáticamente de estricta. Las partículas seguirán una distribución de probabilidades dadas, primero de una forma y luego de otra. Las probabilidades se pueden calcular utilizando la ecuación de Schrödinger de función de onda (Ψ) que, con muchas probabilidades nos indicará el lugar probable donde se encuentra una partícula en un dado.

Muchos estiman que esta teoría de las probabilidades desaparecerá cuando se consiga la teoría que explique, de forma completa, todas las fuerzas; la buscada teoría del todo, lo que implica que nuestra descripción actual incluye variables y fuerzas que (aún) no conocemos o no entendemos. Esta interpretación se conoce como hipótesis de las variables ocultas.”

¿Podría ser el Universo un Holograma?

También Gerard ‘t Hooft es el autor de lo que han dado en llamar l principio holográfico es una conjetura especulativa acerca de las teorías de la Gravedad Cuántica propuesta en 1993 por este autor, y mejorada y promovida por Leonard Susskin en 1995. Postula que toda la información contenida en cierto volumen de un espacio concreto se puede conocer a partir de la información codificable sobre la frontera de dicha región. Una importante consecuencia es que la cantidad máxima de información que puede contener una determinada región de espacio rodeada por una superficie diferenciable está limitada por el área total de dicha superficie.

Por ejemplo, se pueden modelar todos los eventos que ocurran en un cuarto o una habitación creando una teoría en la que sólo tome en cuenta lo que suceda en sus paredes. En el principio holográfico también se afirma que por cada cuatro Unidades de Planck existe al menos un grado de libertad (o una unidad constante de Bolttzmann k de máxima entropía). Esto se conoce como frontera de Bekenstein:

donde S es la entropía y A es la unidad de mensura considerada. En unidades convencionales la fórmula anterior se escribe:

donde:

, es la constante de Boltzmann.

, es la constante de Boltzmann.  , es la vecolcidad de la luz.

, es la vecolcidad de la luz.  , es la constante gravitacional universal.

, es la constante gravitacional universal. , es la constante de Planck racionalizada.

, es la constante de Planck racionalizada. , es la longitud de Planck.

, es la longitud de Planck.Claro que esta… ¡Es otra Historia!

Emilio Silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La justa medida ~

Clasificado en La justa medida ~

Comments (3)

Comments (3)

¿Os acordais de la Mars Climater Orbiter? Allá por el mes de Septiembre de 1998, la NASA preparaba a bombo y platillo la gran noticia que sacudiría el “mundo” de Prensa con una gran noticia. En breve (dijeron), saldría para el planeta Marte la nueva misión comocida como la Mars Climater Orbiter, diseñada para estudiar la atmósfera superior de Marte y, estaba acondicionada para poder enviarnos datos importantes sobre el clima y la atmósfera marciana. En lugar de ello, simplemente se estrelló contra la superficie del planeta.

importantes sobre el clima y la atmósfera marciana. En lugar de ello, simplemente se estrelló contra la superficie del planeta.

La distancia entre la nave espacial y la superficie del planeta Marte era de 96,6 kilómetros inferior de lo que pensaban los controladores de la misión, y 125 millones de dolares desaparecieron en el rojo polvo de la superficie Marte. La pérdida ya era suficientemente desastrosa, pero aún, hubo que morder más el polvo cuando se descubrió la causa: Lockheed-Martin, la empresa que controlaba el funcionamiento diario de la nave espacial, estaba enviando datos al control de la misión en unidades imperiales -millas, pies y libras de fuerza- mientras que el equipo de investigación de la NASA estaba suponiendo, como el resto del mundo científico internacional, que recibián las instrucciones en unidades métricas. La diferencia entre millas y kilómetros fue lo suficiente para desviar la nave unas 60 millas el curso previsto y llevarla a una órbita suicida hacia la suprficie marciana, en la que quedó chafada e inservible dando al traste, no ya con el dinero (que también) sino con un montón de ilusionados componentes del equipo que esperaban grandes acontecimientos del Proyecto.

(que también) sino con un montón de ilusionados componentes del equipo que esperaban grandes acontecimientos del Proyecto.

La lección que podemos obtener de esta catástrofe está muy clara: ¡Las Unidades de medida son importantes!

catástrofe está muy clara: ¡Las Unidades de medida son importantes!

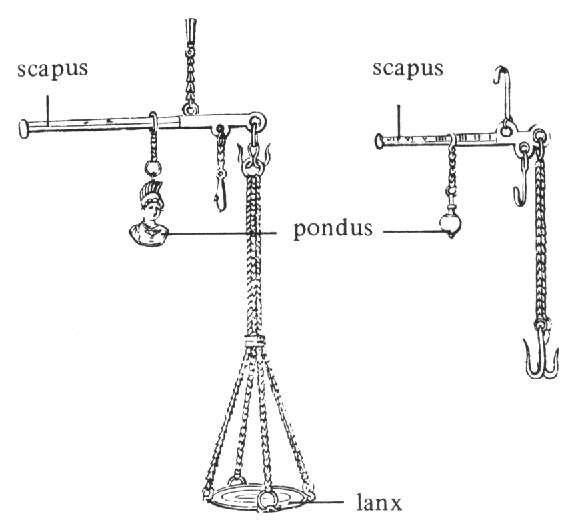

El peso es una unidad de medida. Medir es comparar. La unidad de medida de la masa o peso es el gramo y se escribe g. Sus múltiplos son: decagramo(dag), hectogramo(hg), kilogramo(kg) y submúltiplos decigramo(dg), centigramo(cg) y miligramo(mg).

Rústica unidades de medida de líquidos

Nuestros predecesores nos han legado incontables unidades de medida de uso cotidiano que tendemos a utilizar en situaciones diferentes por razones de conveniencia. Compramos huevos por docenas, pujamos en la subasta en guineas, medimos las carreras de caballos en estadios, las profundidades oceánicas en brazas, el trigo en fanegas, el petróleo en barriles, la vida en años y el peso de las piedras preciosas en quilates. Las explicaciones de todos los patrones de medida existentes en el pasado y en el presente llenan cientos de volúmenes.

y el peso de las piedras preciosas en quilates. Las explicaciones de todos los patrones de medida existentes en el pasado y en el presente llenan cientos de volúmenes.

Todo era plenamente satisfactorio mientras el comercio era local y sencillo. Pero cuando se inició el comercio internacional en tiempos antiguos, se empezaron a encontrar otras formas e contar. Las cantidades se median de forma diferente de un pais a otro y se necesitaban factores de conversión, igual que hoy cambiamos la moneda cuando viajamos al extranjero a un pais no comunitario. Esto cobró mayor importancia una vez que se inició la colaboración internacional de proyectos técnicos. La Ingenieria de precisión requiere una intercomparación de patrones exacta. Está muy bien decir a tus colaboradores en el otro lado del mundo que tienen que fabricar un componente de un avión que sea exactamente de un metro de longitud, pero ¿cómo sabes que su metro es el mismo que el tuyo?

diferente de un pais a otro y se necesitaban factores de conversión, igual que hoy cambiamos la moneda cuando viajamos al extranjero a un pais no comunitario. Esto cobró mayor importancia una vez que se inició la colaboración internacional de proyectos técnicos. La Ingenieria de precisión requiere una intercomparación de patrones exacta. Está muy bien decir a tus colaboradores en el otro lado del mundo que tienen que fabricar un componente de un avión que sea exactamente de un metro de longitud, pero ¿cómo sabes que su metro es el mismo que el tuyo?

No todas las medidas se regían por los mismos patrones

En origen, los patrones de medidas eran completamente locales y antropométricos. Las longitudes se derivaban de la longitud del brazo del rey o de la palma de la mano. Las distancias reflejaban el recorrido de un día de viaje. El Tiempo seguía las variaciones astronómicas de la Tierra y la Luna. Los pesos eran cantidades convenientes que podían llevarse en la mano o a la espalda.

Muchas de esas medidas fueron sabiamente escogidas y aún siguen con nostros hoy a pesar de la ubicuidad oficial del sistema decimal. Ninguna es sacrosanta. Cada una está diseñada por conveniencia en circunstancias concretas.Muchas medidas de distancia se derivan antropomórficamente de las dimensiones de la anatomía humana:

una está diseñada por conveniencia en circunstancias concretas.Muchas medidas de distancia se derivan antropomórficamente de las dimensiones de la anatomía humana:

El “pie” es la unidad más obvia dentro de esta categoría. Otras ya no resultan tan familiares. La “yarda” era la longitud de una cinta tendida desde la punta de la nariz de un hombre a la punta del dedo más lejano de su brazo cuando se extendía horizontalmente hacia un lado. El “codo” era la distancia del codo de un hombre a la punta del dedo más lejano de su mano estirada, y varía entre los 44 y los 64 cm (unas 17 y 25 pulgadas) en las diferentes culturas antiguas que lo utilizaban.

un lado. El “codo” era la distancia del codo de un hombre a la punta del dedo más lejano de su mano estirada, y varía entre los 44 y los 64 cm (unas 17 y 25 pulgadas) en las diferentes culturas antiguas que lo utilizaban.

La unidad náutica de longitud, la “braza” era la mayor unidad de distancia definida a partir de la anatomía humana, y se definía como la máxima distancia entre las puntas de los dedos de un hombre con los brazos abiertos en cruz.

las puntas de los dedos de un hombre con los brazos abiertos en cruz.

El movimiento de Mercaderes y Comerciantes por la región mediterránea en tiempos antiguos habría puesto de manifiesto las diferentes medidas de una misma distancia anatómica. Esto habría hecho difícil mantener cualquier conjunto único de unidades. Pero la tradición y los hábitos nacionales era una poderosa fuerza que se resistía a la adopción de patrones extranjeros.

la tradición y los hábitos nacionales era una poderosa fuerza que se resistía a la adopción de patrones extranjeros.

El problema más evidente de tales unidades es la existencia de hombres y mujeres de diferentes tamaños. ¿A quién se mide como patrón? El rey o la reina son los candidatos obvios. Claro que, había que recalibrar cada vez que, el titular del trono cambiaba por diversos motivos.

patrón? El rey o la reina son los candidatos obvios. Claro que, había que recalibrar cada vez que, el titular del trono cambiaba por diversos motivos.

La depuración de patrones de medidas comenzó de forma decisiva en Francia en la época de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. La introducción de nuevos pesos y medidas conlleva una cierta comvulsión en la Sociedad y raramente es recibida con entusiamo por el pueblo. Así, dos años más tarde, se introdujo el “metro” como patrón de longitud, definido como la diezmillonésima parte

decisiva en Francia en la época de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. La introducción de nuevos pesos y medidas conlleva una cierta comvulsión en la Sociedad y raramente es recibida con entusiamo por el pueblo. Así, dos años más tarde, se introdujo el “metro” como patrón de longitud, definido como la diezmillonésima parte de un cuadrante de meridiano terrestre. Aunque esta es una forma plausible de identificar un patrón de longitud, es evidente que no resulta práctica a efectos de comparación cotidiana. Consecuentemente, en 1795 las unidades fueron referidas directamente a objetos hechos de forma especial.

de un cuadrante de meridiano terrestre. Aunque esta es una forma plausible de identificar un patrón de longitud, es evidente que no resulta práctica a efectos de comparación cotidiana. Consecuentemente, en 1795 las unidades fueron referidas directamente a objetos hechos de forma especial.

Siempre hemos tratado de medirlo todo, hasta las distancias que nos separan de las estrellas.

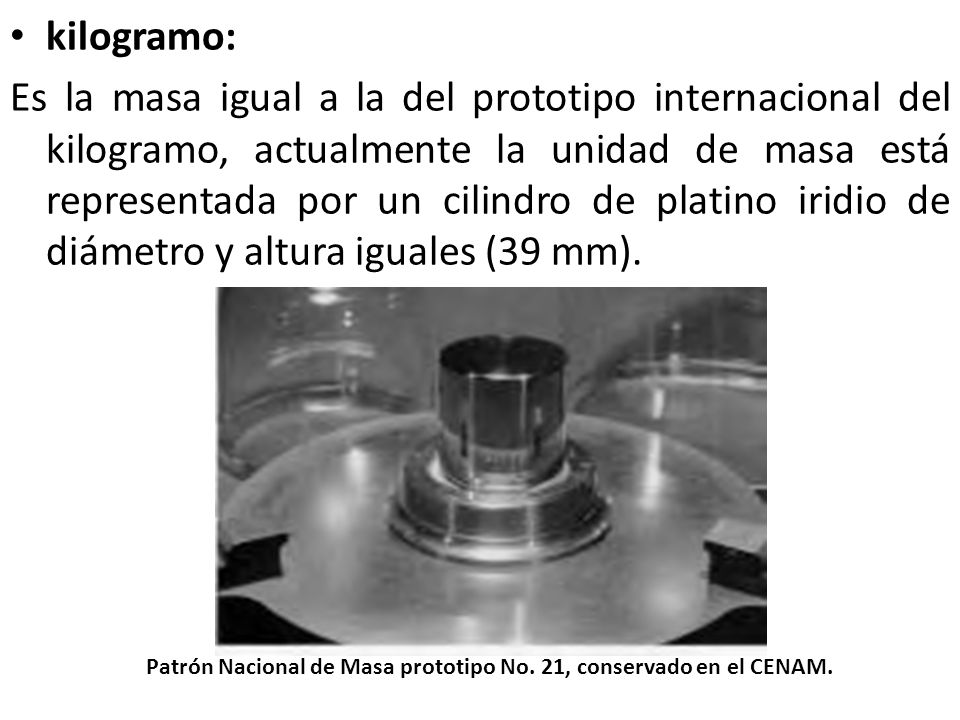

Sí, siempre hemos tenido que medirlo todo. Al principio, como unidad de masa se tomó el gramo, definido como la masa de un centímetro cúbico de agua a cero grados centígrados. Más tarde fue sustituido por el kilogramo (mil gramos), definido como la masa de mil centímetos cúbicos de agua… Finalmente, en 1799 se construyó una barra de metro prototipo junto con una masa kilogramo patrón, que fueron depositadas en los Archivos de la nueva República Francesa. Incluso hoy, la masa kilogramo de referencia se conoce como el “Kilogramme des Archives”.

unidad de masa se tomó el gramo, definido como la masa de un centímetro cúbico de agua a cero grados centígrados. Más tarde fue sustituido por el kilogramo (mil gramos), definido como la masa de mil centímetos cúbicos de agua… Finalmente, en 1799 se construyó una barra de metro prototipo junto con una masa kilogramo patrón, que fueron depositadas en los Archivos de la nueva República Francesa. Incluso hoy, la masa kilogramo de referencia se conoce como el “Kilogramme des Archives”.

Contar la historia aquí de todas las vicisitudes por las que han pasado los patrones de pesos y medidas en todos los paises, sería demasiado largo y hasta tedioso. Sabemos que en Francia, en 1870, cuando se creo y reunió por primera vez en Paris la Comisión Internacional del Metro, con el fin de coordinar los patrones y supervisar la construcción de nuevas masas y longitudes patrón. El Kilogramo era la masa de un cilindro especial, de 39 milímetros de altura y de diámetro, hecho de una aleación de platino e iridio, protegido bajo tres campanas de cristal y guardado en una cámara de la Oficina Internacional de Patrones en Sèvres, cerca de Paris. Su definición es simple:

tedioso. Sabemos que en Francia, en 1870, cuando se creo y reunió por primera vez en Paris la Comisión Internacional del Metro, con el fin de coordinar los patrones y supervisar la construcción de nuevas masas y longitudes patrón. El Kilogramo era la masa de un cilindro especial, de 39 milímetros de altura y de diámetro, hecho de una aleación de platino e iridio, protegido bajo tres campanas de cristal y guardado en una cámara de la Oficina Internacional de Patrones en Sèvres, cerca de Paris. Su definición es simple:

El kilogrtamo es la unidad de masa: es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo.

Esta tendencia hacia la estándarización vio el establecimiento de unidades científicas de medidas. Como resultado medimos habitualmente las longitudes, masas y tiempos en múltiplos de metro, kilográmo y segundos. Cada unidad da una cantidad familiar fácil de imaginar: un metro de tela, un kilogramo de patatas. esta conveniencia de tamaño testimonia inmediatamente su pedigrí antropocéntrico. Pero sus ventajas también se hacen patentes cuando empezamos a utilizar dichas unidades para describir cantidades que corresponden a una escala superior o inferior a la humana:

tendencia hacia la estándarización vio el establecimiento de unidades científicas de medidas. Como resultado medimos habitualmente las longitudes, masas y tiempos en múltiplos de metro, kilográmo y segundos. Cada unidad da una cantidad familiar fácil de imaginar: un metro de tela, un kilogramo de patatas. esta conveniencia de tamaño testimonia inmediatamente su pedigrí antropocéntrico. Pero sus ventajas también se hacen patentes cuando empezamos a utilizar dichas unidades para describir cantidades que corresponden a una escala superior o inferior a la humana:

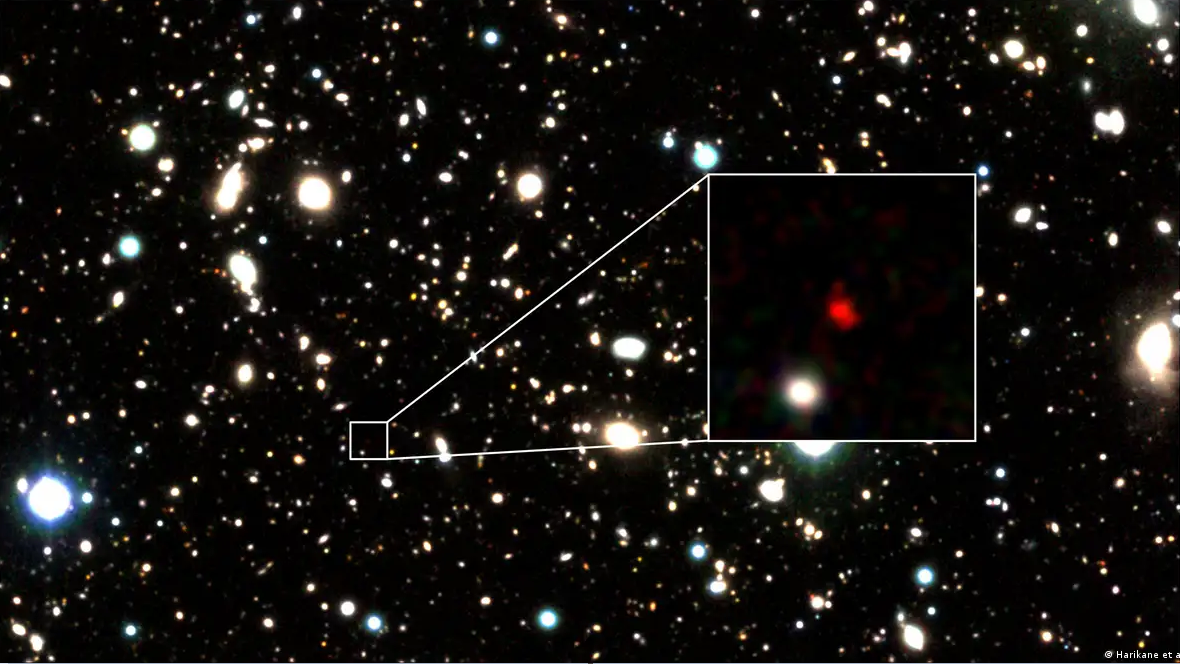

Los átomos son diez millones de veces más pequeños que un metro. El Sol tiene una masa de más de 1030 kilogramos. Y, de esa manera, los humanos hemos ido avanzando en la creación, ideando patrones para

una masa de más de 1030 kilogramos. Y, de esa manera, los humanos hemos ido avanzando en la creación, ideando patrones para todo y, no digamos en la medida de las distancias astronómicas en las que, el año-luz, la Unidad Astronómica, el Parsec, el Kiloparsec o el Megaparsec nos permiten medir las distancias de galaxias muy lejanas.

todo y, no digamos en la medida de las distancias astronómicas en las que, el año-luz, la Unidad Astronómica, el Parsec, el Kiloparsec o el Megaparsec nos permiten medir las distancias de galaxias muy lejanas.

Lo que decimos siempre: Nuestra curiosidad nunca dejará de querer saber el por qué de las cosas y, siempre tratará de racionalizarlo todo para hacernos fácil nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Y, aunque algunas cosas al principio nos puedan parecer mágicas e ilusorias, finalmente, si nuestras mentes la pensaron… ¡Pueden llegar a convertirse en realidad!

Emilio Silvera

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

En la tumba de David Hilbert (1862-1943), en el cementerio de Gotinga (Alemania), dice:

“Debemos saber. Sabremos.

Estoy totalmente de acuerdo con ello. El ser humano está dotado de un resorte interior, algo en su mente que llamamos curiosidad y que nos empuja (sin que en muchas ocasiones pensemos en el enorme esfuerzo y en el alto precio que pagamos) a buscar respuestas, a querer saber el por qué de las cosas, a saber por qué la naturaleza se comporta de una u otra manera y, sobre todo, siempre nos llamó la atención aquellos problemas que nos llevan a buscar nuestro origen en el origen mismo del universo y, como nuestra ambición de saber no tiene límites, antes de saber de dónde venimos, ya nos estamos preguntando hacia dónde vamos. Nuestra osadía no tiene barreras y, desde luego, nuestro pensamiento tampoco las tiene, gracias a lo cual, estamos en un estadio de conocimiento que a principios del siglo XXI, se podría calificar de bastante aceptable para dar el salto hacia objetivos más valiosos.

Es mucho lo que hemos avanzado en los últimos ciento cincuenta años. El adelanto en todos los campos del saber es enorme. Las matemáticas, la física, la astronomía, la química, la biología genética, y otras muchas disciplinas científicas que, en el último siglo, han dado un cambio radical a nuestras vidas.

El crecimiento es exponencial; cuanto más sabemos más rápidamente avanzamos. Compramos ordenadores, teléfonos móviles, telescopios y microscopios electrónicos y cualesquiera otros ingenios e instrumentos que, a los pocos meses, se han quedado anticuados, otros nuevos ingenios mucho más avanzados y más pequeños y con muchas más prestaciones vienen a destituirlos.

¿Hasta dónde podremos llegar?

Con el tiempo suficiente por delante… no tenemos límite. Todo lo que la mente humana pueda idear… podrá hacerlo realidad. A excepción, claro está, de las imposibilidades físicas que, en este momento, no tenemos la capacidad intelectual para enumerar. La verdad es que nuestra especie es inmortal. Sí, lo sé, a nivel individual morimos pero…, debemos tener un horizonte más amplio y evaluar una realidad más global y, sobre todo, a más largo plazo. Todos dejamos aquí nuestro granito de arena, lo que conseguimos no se pierde y nuestras antorchas son tomadas por aquellos que nos siguen para continuar el trabajo emprendido, ampliar los conocimientos, perfeccionar nuestros logros y pasar a la fase siguiente.

Este es un punto de vista que nos hace inmortales e invencibles, nada podrá parar el avance de nuestra especie, a excepción de nuestra especie misma.

Ninguna duda podemos albergar sobre el hecho irrefutable de que venimos de las estrellas* y de que nuestro destino, también está en las estrellas.**

La humanidad necesita más energía para continuar avanzando. Los recursos naturales fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, son cada vez más escasos y difíciles de conseguir. Se ha llegado a un punto en el que se deben conseguir otras energías.

Dentro de unos treinta años estaremos en el camino correcto. La energía de fusión sería una realidad que estará en plena expansión de un comenzar floreciente. Sin residuos nocivos peligrosos como las radiaciones de la fisión nuclear, la fusión nos dará energía limpia y barata en base a una materia prima muy abundante en el planeta Tierra.

Nuestro Sol fusiona hidrogeno en helio a razón de 4.654.000 toneladas por segundo. De esta enorme cantidad de hidrógeno, 4.650.000 toneladas se convierten en helio. Las 4.000 toneladas restantes son lanzadas al espacio en forma de luz y calor, energía termonuclear de la que, una parte, llega al planeta Tierra y hace posible la vida.

Resulta pues que el combustible nuclear de las estrellas es el hidrógeno que mediante su fusión hace posible que genere tal enormidad de energía. Así lleva el Sol unos 4.500 millones de años y se espera que al menos durante un período similar nos esté regalando su luz y su calor.

Pero ¿tenemos hidrógeno en el planeta Tierra para tal empresa de fusión nuclear? Todo el que nos ofrecen los océanos

La verdad es que sí. La fuente de suministro de hidrógeno con la que podemos contar es prácticamente inagotable…

¡El agua de los mares y de los océanos!

Todos sabemos que el hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo. Está presente en el agua y en todos los compuestos orgánicos. Químicamente, el hidrógeno reacciona con la mayoría de los elementos. Fue descubierto por Henry Cavendisch en 1.776. El hidrógeno se utiliza en muchos procesos industriales, como la reducción de óxidos minerales, el refinado del petróleo, la producción de hidrocarburos a partir de carbón y la hidrogenación de los aceites vegetales y, actualmente, es un candidato muy firme para su uso potencial en la economía de los combustibles de hidrógeno en la que se usan fuentes primarias distintas a las energías derivadas de combustibles fósiles (por ejemplo, energía nuclear, solar o geotérmica) para producir electricidad, que se emplea en la electrólisis del agua. El hidrógeno formado se almacena como hidrógeno líquido o como hidruros de metal.

Bueno, tantas explicaciones sólo tienen como objeto hacer notar la enorme importancia del hidrógeno. Es la materia prima del universo, sin él no habría estrellas, no existiría el agua y, lógicamente, tampoco nosotros podríamos estar aquí sin ese preciado elemento.

Cuando dos moléculas de hidrógeno se junta con una de oxígeno (H2O), tenemos el preciado líquido que llamamos agua y sin el cual la vida no sería posible.

Así las cosas, parece lógico pensar que conforme a todo lo antes dicho, los seres humanos deberán fijarse en los procesos naturales (en este caso el Sol y su producción de energía) y, teniendo como tiene a su disposición la materia prima (el hidrógeno de los océanos), procurar investigar y construir las máquinas que sean necesarias para conseguir la fusión, la energía del Sol.

Esa empresa está ya en marcha y, como he dicho al principio de este comentario, posiblemente en unos treinta años sería una realidad que nos dará nuevas perspectivas para continuar el imparable avance en el que estamos inmersos.

Pero no me gustaría cerrar este comentario sobre la fusión sin contestar a una importante pregunta…

¿Y por qué la fusión?

Porque tiene una serie de ventajas muy significativas en seguridad, funcionamiento, medio ambiente, facilidad en conseguir su materia prima, ausencia de residuos peligrosos, posibilidad de reciclar los escasos residuos que genere, etc.

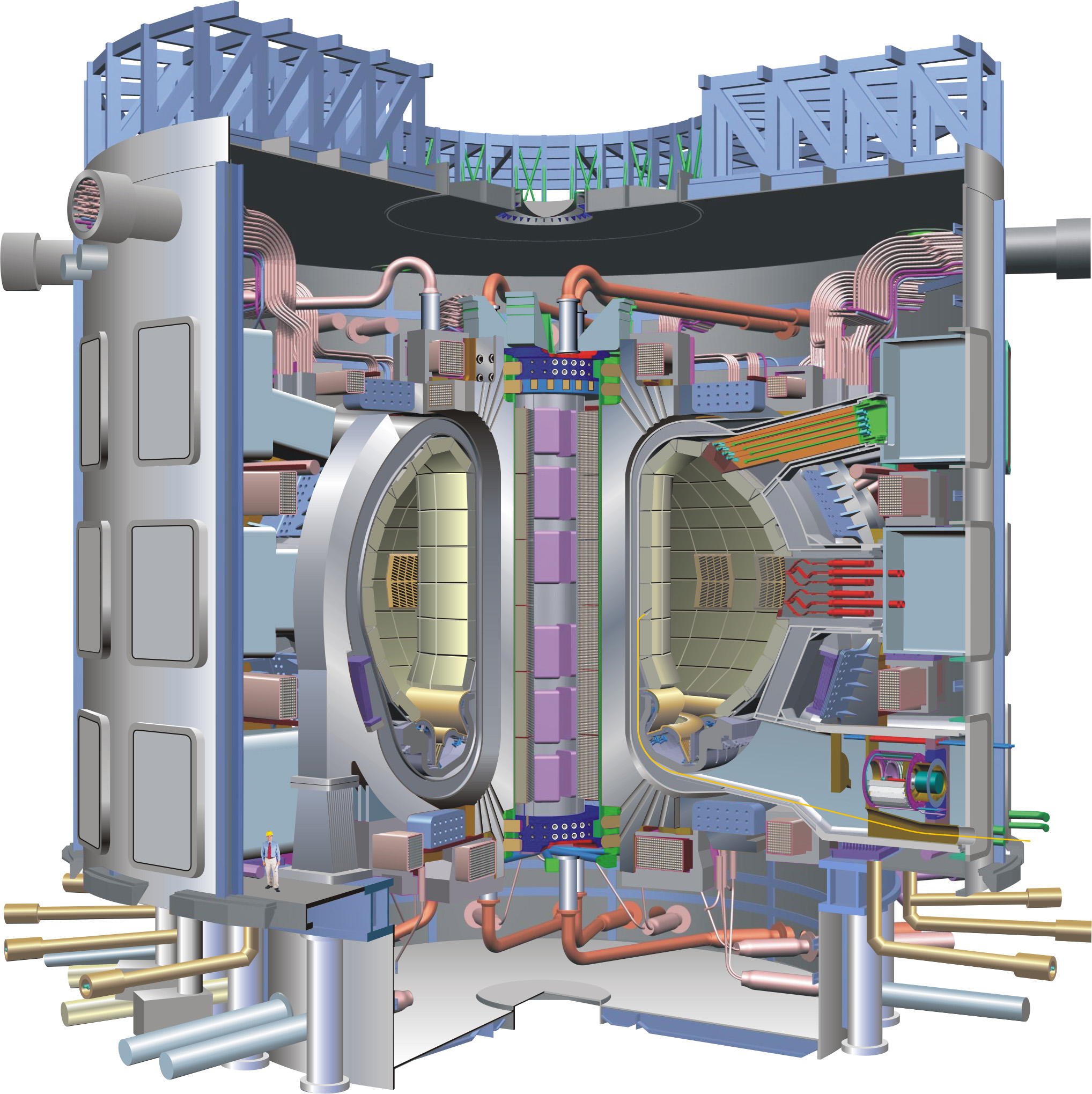

Esquema de un reactor nuclear de fusión tipo Tokamak, como ITER

Para producir la energía de fusión sólo tenemos que copiar lo que hace el Sol. Tenemos que hacer chocar átomos ligeros de hidrógeno para que se fusionen entre sí a una temperatura de 15 millones de grados Celsius, lo que, en condiciones de altas presiones (como ocurre en el núcleo del Sol) produce enormes energías según la formula E = mc2 que nos legó Einstein demostrando la igualdad de la masa y la energía.

Ese estado de la materia que se consigue a tan altas temperaturas, es el plasma, y sólo en ese estado se puede conseguir la fusión.

Aunque en Europa la aventura ya ha comenzado, y para ello se han unido los esfuerzos económicos de varias naciones, la empresa de dominar la fusión no es nada fácil, pero…, démosle…

Siempre será la Naturaleza la que nos indique el camino a seguir. En las estrellas se “fabrican” los elementos mediante la fusión nuclear, los elementos sencillos se han cada vez más complejos a medida que avanza el proceso y, finalmente, son las explosiones supernovas las que nos traen los elementos más complejos como el Uranio, el nº 92 de la Tabla Periódica.

¡TIEMPO!

Sí, es el tiempo el factor que juega a nuestro favor para conseguir nuestros logros más difíciles, para poder responder preguntas de las que hoy no tenemos respuesta, y es precisamente la sabiduría que adquirimos con el paso del tiempo la que nos posibilita para hacer nuevas preguntas, más profundas que las anteriores y que antes, por ignorancia, no podríamos hacer. Cada nuevo conocimiento nos abre una puerta que nos invita a entrar en una nueva región donde encontramos otras puertas cerradas que tendremos que abrir para continuar nuestro camino. Sin embargo, hasta ahora, con el “tiempo” suficiente para ello, hemos podido franquearlas hasta llegar al momento presente en el que estamos ante puertas cerradas con letreros en los que se puede leer: fusión, teoría M, viajes espaciales tripulados, nuevas formas de materia, el gravitón, la partícula de Higgs, las ondas de energía de los agujeros negros, hiperespacio, otros universos, materia oscura, y otras dimensiones.

Siempre estaremos delante de puertas cerradas de las que no tenemos la llave, sin saber a donde ir, carentes de nuevas ideas, necesitados de nuevos indicios que nos lleven hacia ese futuro que presentimos.

Todas esas puertas y muchas más nos quedan por abrir. Además, tenemos ante nuestras narices puertas cerradas que llevan puesto el nombre de: genética, nanotecnología, nuevos fármacos, alargamiento de la vida media, y muchas más en otras ramas de la ciencia y del saber humano.

Aunque es mucho lo que se ha especulado sobre el tema, en realidad, el tiempo sólo transcurre (que sepamos) en una dirección, hacia delante. Nunca ha ocurrido que unos hechos, que unos sucesos, se pudieran borrar, ya que para ello habría que volver en el tiempo anterior al suceso para evitar que sucedieran. Está claro que en nuestro universo, el tiempo sólo transcurre hacia lo que llamamos futuro.

Siempre encontramos las huellas del paso del tiempo, aparecen sutiles efectos que delata el sentido del paso del tiempo, aunque es algo que no se puede ver ni tocar, su paso se deja sentir, lo nuevo lo va convirtiendo en viejo, con su transcurrir, las cosas cambian. La misma Tierra, debido a las fuerzas de marea, con el paso del tiempo va disminuyendo muy lentamente su rotación alrededor de su eje (el día se alarga) y la distancia media entre la Tierra y la Luna crece. El movimiento de un péndulo, con el tiempo disminuye lentamente en su amplitud por las fuerzas de rozamiento. Siempre está presente ese fino efecto delator del sentido del paso del tiempo que va creando entropía destructora de los sistemas que ven desaparecer su energía y cómo el caos lo invade todo.

Nos podríamos hacer tantas preguntas sobre las múltiples vertientes en que se ramifica el tiempo que, seguramente, este libro sería insuficiente para poder contestarlas todas (de muchas no sabríamos la respuesta).

El Tiempo pasa, o, ¿En realidad pasamos nosotros?

En realidad, si nos detenemos a pensar detenidamente y en profundidad en el entorno en que nos encontramos, una colonia de seres insignificantes, pobladores de un insignificante planeta, de un sistema solar dependiente de una estrella mediana, amarilla, del tipo G-2, nada especial y situada en un extremo de un brazo espiral, en la periferia (los suburbios del Sistema Solar) de una de entre miles de millones de galaxias… si pensamos en esa inmensidad, entonces caeremos en la cuenta de que no somos tan importantes, y el tiempo que se nos permite estar aquí es un auténtico regalo. Ese tiempo, corto espacio de tiempo en relación al tiempo cosmológico, es por cierto un espacio suficiente para nacer, crecer, aprender, dejar huella de nuestro paso por este mundo a través de nuestros hijos y a veces (si somos elegidos) por nuestro trabajo, tendremos la oportunidad (casi siempre breve) de ser felices y muchas oportunidades para el sacrificio y el sufrimiento, y así irán pasando nuestras vidas para dejar paso a otras que, al igual que nosotros, continuaran el camino iniciado en aquellas cuevas remotas del pasado, cuando huyendo del frío y de los animales salvajes, nos refugiábamos en las montañas buscando cobijo y calor.

El Observatorio Chandra de Rayos X de la NASA publicó una imagen del origen de los elementos químicos. De hecho, cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de cuatro elementos químicos: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno. El resto son pequeñas trazas de otros elementos. Esencialmente somos seres hechos de agua.

* El material de que estamos hechos se formó hace miles de millones de años en estrellas lejanas que explotaron en supernovas y dejaron el espacio regado de la materia que somos.

** El final del Sol, dentro de 4.000 millones de años, nos obligará a que antes tengamos que emigrar a otros mundos lejanos.

Emilio Silvera