Jul

17

¡El Espacio Exterior! Nuestro destino

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (2)

Comments (2)

Aunque todavía corre por ahí el rumor de que aquellas escenas fueron rodadas por Cubrik

El astronauta Neil Armstrong murió el sábado 25 de agosto de 2.012 a los 82 . Todos los que pudimos vivir aquella noticia, recordamos aquel 20 de Julio de 1969, cuando setecientos millones de personas estábamos enganchados a las pantallas del televisor o bien pegados al aparato de radio. Se pudo ver en el antiguo televisor como un claroscuro de contrastes poco definidos aparecía en la pantalla, una de aquellas sombras se movía. Era la pierna del astronáuta Edwin Aldrin, fotografiada por Armstrong. ¡El hombre caminaba sobre la Luna! No sé si todos pero, al menos yo (por aquel entonces un muchacho), no podía despegar la mirada de la pantalla, fascinado por tal proeza, un cosquilleo en el estómago me decía que estaba siendo testigo de un hito histórico la Humanidad. Por primera vez salimos del planeta Tierra y unos pies humanos pisaban el polvo del un pequeño mundo extraño.

Un premio Nobel en física dijo una vez que aquellas ideas sobre gentes que viajaban por el Espacio deberían “regresar de nuevo a las tapas de los de cereales”. También, los Editores de Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, habían escrito unos años antes que los vuelos espaciales tripulados significaban “décadas dedicadas a la investigación del por qué vomitan los astronáutas.”

James Web y Kennedy

Sin embargo, el director de la NASA, por aquel entonces, James Web, escribió al presidente Kennedy urgiéndole a que apoyara un alunizaje, le decía que “es el hombre, no sencillamente las máquinas, en el espacio el que capta la imaginación del mundo”. ¡Cuánta razón tenía!

En el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la NASA ha distribuyó imágenes inéditas de la aventura espacial del Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. La noticia que daba la presnsa decía “El 16 de julio de 1969 comenzó el viaje del hombre más trascendente después del de Cristóbal Colón.” En galería de fotos mostramos el primer tramo de la trayectoria humana a la Luna. Se acerca el mes de Julio para que se cumplan los 45 años de aquella aventura soñada un día por Julio Verne.

Bueno, después de aquel famoso aterrizaje en la Luna, los acontecimientos espaciales se sucedieron y fueron lanzados muchos y diversos ingenios al satélite de la Tierra. El Proyecto Apolo costó alrededor de setenta y cinco millones de dólares de los de 1989. Nadie hubiera gastado tal cantidad de dinero satisfacer la curiosidad científica sobre cómo se habían formado la Tierra y la Luna. El principal objetivo del alunizaje del Apolo no era el de traer rocas de la Luna, sino el de desarrollar la capacidad para operar y maniobrar en el espacio exterior.

Atlantis dispuesta su lanzamiento

El primer vuelo del Columbia – Imagen cortesía Wikipedia

El 12 de abril de 1981, despegaba la lanzadera espacial Columbia, la primera nave espacial reutilizable. La lanzadera espacial Columbia se entregó a la NASA el 25 de marzo de 1979. Tras su primer vuelo operativo, se mantuvo en servicio hasta el 1 de febrero de 2003; ese día, la reentrada en la atmósfera, la nave se desintegró causando la muerte de sus siete tripulantes.

Aquel Proyecto sobrepasó a la NASA que se vio sometida a enormes presiones para mantener el proyecto de lanzamientos de las lanzaderas que, como todos conocemos , fue apresurado a pesar de las muchas dificultades técnicas. Estas circunstancias estarían en la base del accidente del Challenger que nos sobrecogió a todos.

Todo parecía marchar según lo previsto …

El accidente del transbordador espacial Challenger se produjo el 28 de enero de 1986. La Imagen de la desintegración del Challenger, tras 73 segundos de haber iniciado su viaje permanece en la mente de todos los que, en directo pudimos contemplar tan fatídico suceso. Las juntas fallaron debido principalmente a la sobrecompresión repetida durante el montaje y que las bajas temperaturas agravaron aún más. Esta anomalía fue advertida por los ingenieros de Morton Thiokol, los fabricantes de las partes del impulsor, se advirtió a la NASA, por presión de la misma NASA los ingenieros de Morton Thiokol cedieron y autorizaron el despegue.

Todos sus ocupantes perdieron la vida

Todo aquello hizo que el prestigio de la Agencia espacial decayera y, los veinte mil millones de dolores anuales que recibía, se vieron reducidos a seis mil. Con lo cual, lo que podían conseguir también disminuyó durante un tiempo. Sin embargo, ¡el Espacio! siempre ha sido una palabra mágica los científicos del Cosmos, astrónomos y astrofísicos veían en esos estudios y proyectos espaciales el futuro del mundo.

Lanzamiento del Hubble Cabo Cañaveral

Dos de los observatorios espaciales de la NASA -el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio Avanzado de rayos X– costaron considerablemente más que todos los fondos invertidos por los científicos USA teniendo como base la Astronomía los últimos veinte años. Se hizo todo lo posible para que aquellos proyectos llegaran hasta el siglo XXI a pesar de los azares a que se verían sometidos en el Espacio exterior y, fueronm diseñados de tal manera que pudieran ser reparados en óbita por astronáutas y científicos transportados hasta allá por lanzaderas.

Lo conseguido por el Hubble ha marcado un hito en la historia de los telescopios y nunca los seres humanos pudieron pensar en que tal hazaña se pudiera conseguir alguna vez. Galaxias, Nebulosas y estrellas, el Espacio Profundo nunca jamás visto… Imágenes de increíble belleza que nos habla del Universo. El Hubble resultó ser el Vigilante Espacial más eficaz jamás soñado. lo han calificado algunos: El Centinela del Universo.

Una bella imagen de una galaxia (abajo)

Una gran tormenta en Saturno tomada por la nave espacial Cassini

Los Pilares de la Creación

En foto de 1995 el Hubble captó unas estructuras verticales dentro de la Nebulosa del Águila, un cúmulo estelar abierto. Están compuestos de columnas de hidrógeno que les proporcionan ese tono oscuro tan peculiar. (La zona negra de la esquina se debe al montaje de las imágenes originales, como sucede en algunas otras tomas.) Foto: Jeff Hester / Paul Scowen (Arizona State University) y NASA/ESA.

La imagen más antigua de nuestro universo

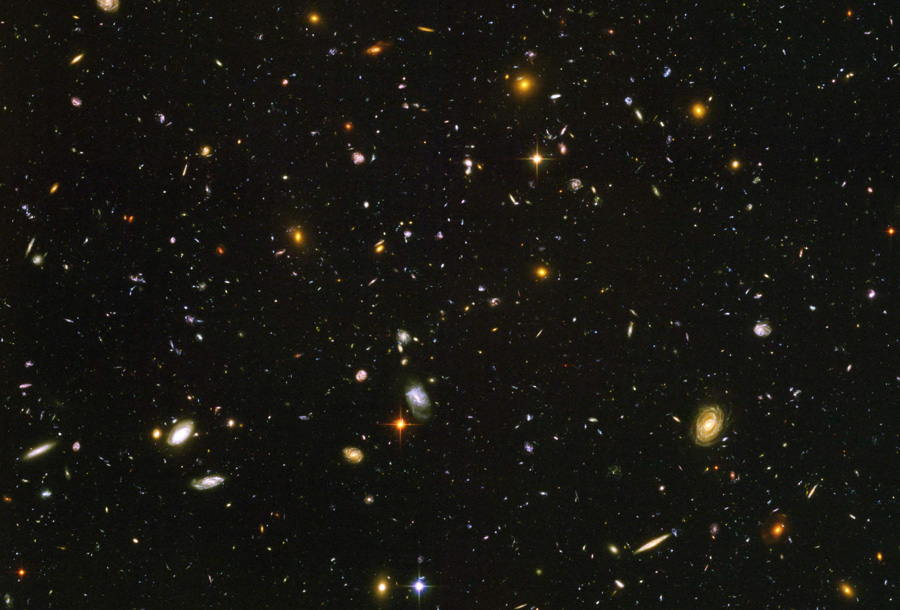

El Hubble ve tan lejos, tan lejos, que cuando mira a las profundidades del espacio puede tomar imágenes como que contiene luz de estrellas y galaxias situadas a 13.000 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que lo estamos viendo tal y como era hace 13.000 millones de años (se calcula que nuestro universo tiene unos 13.700 millones de años). La imagen se conoce como Campo Ultra Profundo del Hubble: requirió un montaje de diversas tomas hechas día a día durante más de un año y se considera una de las fotos más impactantes de nuestro Universo. Foto: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) y el HUDF Team.

Los ojos que miran desde los confines del universo

No son pocas las estructuras fotografiadas por el Hubble que tienen aspecto de ojos, figuras o animales: en realidad somos nosotros las personas las únicas que somos capaces de sacarles esas similitudes con nuestro cerebro acostumbrado a formas y objetos que ya conocemos. Las de toma son dos galaxias espirales de la constelación del Can Mayor. Foto: NASA/ESA y el Hubble Heritage Team (STScI).

Lentes gravitacionales

En algunos lugares del universo, la gravredad es tan intensa que incluso la luz visible se curva a su paso cerca de objetos masivos como predijo Einstein y, así se aprecia en esta imagen: los «arcos» son en realidad una misma estructura, un cúmulo de galaxias llamado Abell 1689, que está situado más o en el centro, al fondo de la foto. Foto: NASA, N. Benitez (JHU), T. Broadhurst (The Hebrew University), H. Ford (JHU), M. Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), G. Illingworth (UCO/Lick Observatory), ACS Science Team y ESA.

El objeto más frío del Universo

Belleza en los colores del universo

Esta es otra de las fotos consideradas más bellas de entre todas las tomadas por el Hubble, simplemente por lo espectacular de su aspecto y colorido. Se corresponde con V838 Monocerotis, una estrella variable situada a 20.000 luz del Sol. Foto: NASA, ESA, y el Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

El misterioso ojo de gato que en realidad es una estrella enana blanca que nos mira desde la inmensa distancia

En lugares como este podemos cobtemplar el nacimiento de las estrellas

La Nebulosa de Orión

La inconfundible belleza de la Nebulosa Carina

El situar el Telescopio Espacial Hubble en órbita podría quizás considerarse la contribución individual más valiosa que el programa espacial hacerle a la Astronomía. Tal ingenio, debido a que está muy por encima del efecto oscurecedor de la atmósfera terrestre, puede conseguir imágenes más contrastadas y claras que los más sofisticados telescopios que se encuentran en la Tierra por muy bien situados que éstos puedan estar.

Gracias al Hubble hemos podido viajar el pasado consiguiendo información del Universo primitivo y contemplar el profundo cosmos, galaxias que existían hace doce mil millones de años, de hecho, el Hubble (y sus hermanos de la Tierra), es una máquina del Tiempo que, de manera virtual, nos transporta hacia el pasado lejano que, de otra manera, nunca habríamos podido contemplar.

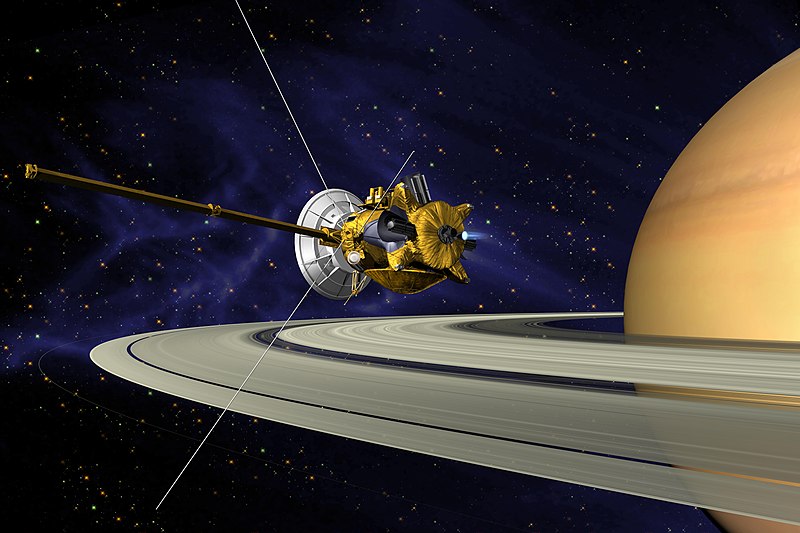

Lanzamiento de la misión Cassini-Huygens en 1997.

Los beneficios obtenidos, las imágenes incomparables, los aportados a nuestros conocimientos, el avance logrado por la misión Cassini-Huygens, son incalculables y ha venido a demostrar que, por lo menos de momento, deben ser los ingenios espaciales los que hagan el trabajo de exploración fuera de la Tierra. Los seres humanos no están preparados para soportar ese medio y, hasta que nuestra tecnología no avance considerablemente, tendremos que valernos del ingenio, de la inmensa imaginación que caracteriza a nuestra especie, para poder contemplar el Universo…¡desde lejos!

Me gustaría un recorrido pormenorizado de toda esta aventura pero, requeriría un espacio y un tiempo del que aquí no disponemos y, me he limitado a dejar una breve reseña de nuestros logros, de nuestra osadía, de nuestras ilusiones y, sobre todo, del instinto que nos empuja hacia las estrellas. Una voz dentro de nuestras mentes nos grita: ¡El Espacio exterior, las estrellas, otros mundos!

De alguna manera, allí en las estrellas se encuentra el origen de la vida, ellas son las que transmutan los materiales a partir de los cuales nacieron los pensamientos y, en nuestro caso, también los sentimientos.

emilio silvera

Jul

16

El Universo y la Biología = Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Es viejo el Universo?

“Las cuatro edades del hombre: Lager, Aga, Saga y Gaga”.

Anónimo

El universo es mucho mayor de lo que podamos imaginar

Cuando pensamos en la edad y el tamaño del Universo lo hacemos generalmente utilizando medidas de tiempo y espacio como años, kilómetros o años-luz. Como y a hemos visto, estas medidas son extraordinariamente antropomórficas. ¿Por qué medir la edad del Universo con un “reloj” que hace “tic” cada vez que nuestro planeta completa una órbita alrededor de su estrella madre, el Sol? ¿por qué medir su densidad en términos de átomos por metro cúbico? Las respuestas a estas preguntas son por supuesto la misma: porque es conveniente y siempre lo hemos hecho así.

Ésta es una situación en donde resulta especialmente apropiado utilizar las unidades “naturales” la masa, longitud y tiempo de Planck, las que ellos introdujeron en la ciencia física para ayudarnos a escapar de la camisa de fuerza que suponía la perspectiva centrada e el ser humano.

Es fácil caer en la tentación de mirarnos el ombligo y no hacerlo al entorno que nos rodea. Muchas más cosas habríamos evitado y habríamos descubierto si por una sola vez hubiésemos dejado el ego a un lado y, en lugar de estar pendientes de nosotros mismos, lo hubiéramos hecho con respecto a la naturaleza que, en definitiva, es la que nos enseña el camino a seguir.

La edad actual del Universo visible ≈ 1060 tiempos de Planck

Tamaño actual del Universo visible ≈ 1060 longitudes de Planck

La masa actual del Universo visible ≈ 1060 masas de Planck

Vemos así que la bajísima densidad de materia en el Universo es un reflejo del hecho de que:

Densidad actual del Universo visible ≈10-120 de la densidad de Planck

Y la temperatura del espacio, a 3 grados sobre el cero absoluto, es, por tanto

Temperatura actual del Universo visible ≈ 10-30 de la Planck

Estos números extraordinariamente grandes y estas fracciones extraordinariamente pequeñas nos muestran inmediatamente que el Universo está estructurado en una escala sobre humana de proporciones asombrosas cuando la sopesamos en los balances de su propia construcción.

Con respecto a sus propios patrones el Universo es viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica es el fugaz breve tiempo de Planck. Parece que es mucho más viejo de lo que debería ser.

Pero, pese a la enorme edad del Universo en “tics” de Tiempo de Planck, hemos aprendido que casi todo este tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida.

“En el final del Universo uno tiene que utilizar mucho el tiempo pretérito… todo ha sido hecho, ¿sabes?”.

Adams

¿Por qué nuestro Universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Es fácil entender por qué el Universo no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y producir elementos más pesados que son las que requiere la complejidad biológica. Pero los universos viejos también tienen sus problemas. Conforme para el tiempo en el Universo el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico donde no pueden enfriarse y fundirse en nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que, a su vez, también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se forman son menos activos que los que se formaron antes, la entropía va debilitando la energía del sistema para realizar trabajo. La producción de elementos radiactivos en las estrellas disminuirá, y los que se formen tendrán semividas más largas. Los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en el planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces será muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas.

Las estrellas típicas como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre los atmósferas de los planetas en órbitas a su alrededor y a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta lo podrían tener complicado soportando tal lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera del viento solar, pero Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo.

Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del Sistema solar. Poco a poco hemos llegado a apreciar cuán precaria es. Dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos de extinguirse a sí mismos, agotar los recursos naturales, propagan infecciones letales y venenos mortales y emponzoñar la atmósfera, también existen series amenazas exteriores.

Los movimientos de cometas y asteroides, a pesar de tener la defensa de Júpiter, son una serie y cierta amenaza para el desarrollo y persistencia de vida inteligente en las primeras etapas. Los impactos no han sido infrecuentes en el pasado lejano de la Tierra habiendo tenido efectos catastróficos. Somos afortunados al tener la protección de la luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia sí los cuerpos que llegan desde el exterior desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta.

La caída en el Planeta de uno de estos enormes pedruscos podría producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución. Acordemonos de lo que paso en el Yukatan (Mexico), alli, el crater encontrado con trazas de iridio a pesar de que han pasado 65 millones de años, nos dice que, con muchas probabilidades, podria tratarse del suceso que elimino a los Dinosaurios.

Claro que, aquel suceso, posibilito que otros seres (como nosotros por ejemplo) pudieran surgir y establecerse en el planeta que, de esta manera, contribuyo a generar el surgir de seres conscientes para observar el Universo. ¿En cuantas regiones del Universo habrá ocurrido lo mismo?

En esta Tierra primigenia surgió la vida cuando aún se enfriaba hace ahora 3.850 M de años

En nuestro sistema solar la vida se desarrolló por primera vez sorprendentemente pronto tras la formación de un entorno terrestre hospitalario. Hay algo inusual en esto.

El secreto reside en el tiempo biológico necesario para desarrollar la vida y el tiempo necesario para desarrollar estrellas de segunda generación y siguientes que en novas y supernovas cristalicen los materiales complejos necesarios para la vida, tales como el Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, CARBONO, etc.

Parece que la similitud en los “tiempos” no es una simple coincidencia. El argumento, en su forma más simple, lo introdujo Brandon Carter y lo desarrolló John D. Barrow por un lado y por Frank Tipler por otro. Al menos, en el primer sistema Solar habitado observado ¡el nuestro!, parece que sí hay alguna relación entre t(bio) y t(estrella) que son aproximadamente iguales el t(bio) –tiempo biológico para la aparición de la vida- algo más extenso.

¿De donde vino el agua? ¿El origen del Oxígeno?

La evolución de una atmósfera planetaria que sustente la vida requiere una fase inicial durante la cual el oxígeno es liberado por la foto-disociación de vapor de agua. En la Tierra esto necesitó 2.400 millones de años y llevó el oxígeno atmosférico a aproximadamente una milésima de su valor actual. Cabría esperar que la longitud de esta fase fuera inversamente proporcional a la intensidad de la radiación en el intervalo de longitudes de onda del orden de 1000-2000 ángstroms, donde están los niveles moleculares clave para la absorción de agua.

Este simple modelo indica la ruta que vincula las escalas del tiempo bioquímico de evolución de la vida y la del tiempo astrofísico que determina el tiempo requerido para crear un ambiente sustentado por una estrella estable que consume hidrógeno en la secuencia principal y envía luz y calor a los planetas del Sistema Solar que ella misma forma como objeto principal.

A muchos les cuesta trabajo admitir la presencia de vida en el Universo como algo natural y corriente, ellos abogan por la inevitabilidad de un Universo grande y frío en el que, es difícil la aparición de la vida, y, en el supuesto de que ésta aparezca, será muy parecida a la nuestra.

La Vida en el Universo debería ser lo natural

Los biólogos, sin embargo, parecen admitir sin problemas la posibilidad de otras formas de vida, pero no están tan seguros de que sea probable que se desarrollen espontáneamente, sin un empujón de formas de vida basadas en el carbono. La mayoría de los estimaciones de la probabilidad de que haya inteligencias extraterrestres en el Universo se centran en formas de vida similares a nosotras que habiten en planetas parecidos a la Tierra y necesiten agua y oxígeno o similar con una atmósfera gaseosa y las demás condiciones de la distancia entre el planeta y su estrella, la radiación recibida, etc. En este punto, parece lógico recordar que antes de 1.957 se descubrió la coincidencia entre los valores de las constantes de la Naturaleza que tienen importantes consecuencias para la posible existencia de carbono y oxígeno, y con ello para la vida en el Universo.

Hay una coincidencia o curiosidad adicional que existe entre el tiempo de evolución biológico y la astronomía. Puesto que no es sorprendente que las edades de las estrellas típicas sean similares a la edad actual del Universo, hay también una aparente coincidencia entre la edad del Universo y el tiempo que ha necesitado para desarrollar formas de vida como nosotros.

Si miramos retrospectivamente cuánto tiempo han estado en escena nuestros ancestros inteligentes (Homo sapiens) vemos que han sido sólo unos doscientos mil años, mucho menos que la edad del Universo, trece mil millones de años, o sea, menos de dos centésimos de la Historia del Universo. Pero si nuestros descendientes se prolongan en el futuro indefinidamente, la situación dará la vuelta y cuando se precise el tiempo que llevamos en el Universo, se hablará de miles de millones de años.

¡Ya me gustaría que nuestra especie estuviera aqui tanto tiempo! Sin embargo, no es probable.

emilio silvera

Jul

15

¿Donde esta el origen de la masa?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Desde que dijeron que lo habían hallado, poco o nada se habló del Bosón de Higgs

Todos los intentos y los esfuerzos por hallar una pista del cuál era el origen de la masa fallaron. Feynman escribió su famosa pregunta: “¿Por qué pesa el muón?”. Ahora, por lo menos, tenemos una respuesta parcial, en absoluto completa.

Una voz potente y segura nos decía: “!Higgs¡” Durante más de 60 años los físicos experimentadores se rompieron la cabeza con el origen de la masa, y ahora el campo Higgs presenta el problema en un contexto nuevo; no se trata sólo del muón. Proporciona, por lo menos, una fuente común para todas las masas. La nueva pregunta feynmaniana podría ser: ¿Cómo determina el campo de Higgs la secuencia de masas, aparentemente sin patrón, que da a las partículas de la materia?

“El Campo de Higgs es un campo cuántico que de acuerdo con una hipótesis del modelo estándar de física de partículas expuesta por el físico Peter Higgs, permearía el universo entero, y cuyo efecto sería que las partículas adquiriesen masa, debido a la interacción asociada de partículas elementales, con el bosón de Higgs …”

La variación de la masa con el estado de movimiento, el cambio de masa con la configuración del sistema y el que algunas partículas (el fotón seguramente y los neutrinos posiblemente) tengan masa en reposo nula son tres hechos que ponen entre dicho que el concepto de masa sea una tributo fundamental de la materia. Habrá que recordar aquel cálculo de la masa que daba infinito y nunca pudimos resolver; los físicos sólo se deshicieron de él “re-normalizándolo”, ese truco matemático que emplean cuando no saben hacerlo bien.

Ese es el problema de trasfondo con el que tenemos que encarar el problema de los quarks, los leptones y los vehículos de las fuerzas, que se diferencian por sus masas. Hace que la historia de Higgs se tenga en pie: la masa no es una propiedad intrínseca de las partículas, sino una propiedad adquirida por la interacción de las partículas y su entorno.

La idea de que la masa no es intrínseca como la carga o el espín resulta aún más plausible por la idílica idea de que todos los quarks y fotones tendrían masa cero. En ese caso, obedecerían a una simetría satisfactoria, la quiral, en la que los espines estarían asociados para siempre con su dirección de movimiento. Pero ese idilio queda oculto por el fenómeno de Higgs.

Qué es el espín de una partícula?

¡Ah, una cosa más! Hemos hablado de los bosones gauge y de su espín de una unidad; hemos comentado también las partículas fermiónicas de la materia (espín de media unidad). ¿Cuál es el pelaje de Higgs? Es un bosón de espín cero. El espín supone una direccionalidad en el espacio, pero el campo de Higgs de masa a los objetos dondequiera que estén y sin direccionalidad. Al Higgs se le llama a veces “bosón escalar” [sin dirección] por esa razón.

La interacción débil, recordareis, fue inventada por E. Fermi para describir la desintegración radiactiva de los núcleos, que era básicamente un fenómeno de poca energía, y a medida que la teoría de Fermi se desarrolló, llegó a ser muy precisa a la hora de predecir un enorme número de procesos en el dominio de energía de los 100 MeV. Así que ahora, con las nuevas tecnologías y energías del LHC, las esperanzas son enormes para, por fin, encontrar el bosón Higgs origen de la masa… y algunas cosas más.

Hay que responder montones de preguntas. ¿Cuáles son las propiedades de las partículas de Higgs y, lo que es más importante, cuál es su masa? ¿Cómo reconoceremos una si nos la encontramos en una colisión de LHC? ¿Cuántos tipos hay? ¿Genera el Higgs todas las masas, o solo las hace incrementarse? ¿Y, cómo podemos saber más al respecto? Como es su partícula, nos cabe esperar que la veamos ahora después de gastar más de 50.000 millones de euros en los elementos necesarios para ello.

También a los cosmólogos les fascina la idea de Higgs, pues casi se dieron de bruces con la necesidad de tener campos escalares que participasen en el complejo proceso de la expansión del Universo, añadiendo, pues, un peso más a la carga que ha de soportar el Higgs.

¿Acaso entran las partículas en el campo de Higgs y adquieren masa por el efecto frenado?

El campo de Higgs, tal y como se lo concibe ahora, se puede destruir con una energía grande, o temperaturas altas. Estas generan fluctuaciones cuánticas que neutralizan el campo de Higgs. Por lo tanto, el cuadro que las partículas y la cosmología pintan juntas de un universo primitivo puso y de resplandeciente simetría es demasiado caliente para Higgs. Pero cuando la temperatura caen bajo los 10′5 grados kelvin o 100 GeV, el Higgs empieza a actuar y hace su generación de masas. Así por ejemplo, antes de Higgs teníamos unos W, Z y fotones sin masa y la fuerza electrodébil unificada.

El Universo se expande y se enfría, y entonces viene el Higgs (que engorda los W y Z, y por alguna razón ignora el fotón) y de ello resulta que la simetría electrodébil se rompe.

Tenemos entonces una interacción débil, transportada por los vehículos de la fuerza W+, W–, Z0, y por otra parte una interacción electromagnética, llevada por los fotones. Es como si para algunas partículas del campo de Higgs fuera una especie de aceite pesado a través del que se moviera con dificultad y que las hiciera parecer que tienen mucha masa. Para otras partículas, el Higgs es como el agua, y para otras, los fotones y quizá los neutrinos, es invisible.

De todas las maneras, es tanta la ignorancia que tenemos sobre el origen de la masa que, nos agarramos como a un clavo ardiendo el que se ahoga, en este caso, a la partícula de Higgs que, algunos, han llegado a llamar:

¡Ya veremos en que termina todo esto! Como las observaciones continúan habrá que ver lo que dicen los físicos experimentadores del LHC o del Acelerador que esté de moda para entonces, sobre todo esto.

Steven Weinberg y Abduz Salam

Peter Higgs, de la Universidad de Edimburgo, introdujo la idea en la física de partículas. La utilizaron los teóricos Steven Weinberg y Abduz Salam, que trabajaban por separado, para comprender como se convertía la unificada y simétrica fuerza electrodébil, transmitida por una feliz familia de cuatro partículas mensajeras de masa nula, en dos fuerzas muy diferentes: la QED con un fotón carente de masa y la interacción débil con sus W+, W– y Z0 de masa grande. Weinberg y Salam se apoyaron en los trabajos previos de Sheldon Glasgow, quien tras los pasos de Julian Schwinger, sabía sólo que había una teoría electrodébil unificada, coherente, pero no unió todos los detalles. Y estaban Jeffrey Goldstone y Martines Veltman y Gerard’t Hooft. También hay otras a los que había que mencionar, pero lo que siempre pasa, quedan en el olvido de manera muy injusta. Además, ¿Cuántos teóricos hacen falta para encender una bombilla?

De izquierda a derecha, Steven Weinberg, Sheldon Lee Glasgow

La verdad es que, casi siempre, han hecho falta muchos. Recordemos el largo recorrido de los múltiples detalle sueltos y físicos que prepararon el terreno para que, llegara Einstein y pudiera, uniéndolo todos, exponer su teoría relativista.

Veltman

Sobre la idea de Peter Higgs, Veltman, uno de sus arquitectos, dice: “Es una alfombra bajo la que barremos nuestra ignorancia”. Glasgow es menos amable y lo llamó retrete donde echamos las incoherencias de nuestras teorías actuales. La objeción principal: que no teníamos la menor prueba experimental.

Ahora, por fin la tendremos con el LHC, y ésta pega, se la traspasamos directamente a la teoría de supercuerdas.

El modelo estándar es lo bastante fuerte para decirnos que la partícula de Higgs de menor masa (podría haber muchas) debe “pesar” menos de 1 TeV. ¿Por qué? Si tiene más de 1 TeV, el modelo estándar se vuelve incoherente y tenemos la crisis de la unitariedad.

Después de todo esto, llego a la conclusión de que, el campo de Higgs, el modelo estándar y nuestra idea de cómo se hizo el Universo dependen de que se encuentre el bosón de Higgs. Y ahora, por fin, tenemos un acelerador con la energía necesaria para que nos la muestre y que con su potencia pueda crear para nosotros una partícula que pese nada menos que 1 TeV. Para ello contamos con energías de hasta 14 TeV.

¡La confianza en nosotros mismos, no tiene límites! (Mi amigo Ramon me dice siempre que la masa es el resultado del efecto frenado cuando las partículas se adentran en el campo de Higgs. Las partículas que deambulan por los océanos de Higgs interaccionan y toman masa a través del efecto frenado.)

De la nada, de pronto surge un destello cegador, un conjunto de energía que dura unos segundos. Cuando se desvanece, allí queda la serena figura de un hombre.

¿De dónde ha salido? ¿De dónde viene?

Bueno, estimo que sería conveniente que me formuléis esas preguntas dentro de algunos miles de años. Ahora es pronto.

De la misma manera es pronto para contestar otras muchas preguntas. Sin embargo, cuando dijeron que la habían encontrado con un nivel de garantías muy alto, todos lo celebraron por todo lo alto y el Nobel fue a parar al CERN y a los autores de la teoría del Bosón de Higgs. El futuro nos dirá si todo aquello estuvo justificado.

¿Pasará igual con las cuerdas? Su verificación va para largo, ya que, según dicen los expertos, se necesitaría la energía de Planck (1019 GeV) para llegar hasta ellas, y, esa energía no está a nuestro alcance… Por el momento.

emilio silvera

Jul

13

Homenaje a una época: ElSiglo XIX en Alemania

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Es evidente el florecimiento de la vida intelectual alemana durante el siglo XIX, el cual, se podría calificar como fenómeno contemporáneo. Por aquella época se dieron y convergieron en Alemania personajes y circunstancias que hicieron de ese período de tiempo algo muy especial.

Por aquel tiempo, surgieron figuras que cada uno en su campo del saber, marcaron una época:

Los cinco primeros de la lista de abajo

Sigmund Freud, Max Planck, Riemann, Ernest Mach, Hermann Helmholtz, Marx, Weber, Nietzsche, Ibsen, Strinberg, Von Hofmannsthal, Rodolf Clausius, Wilhelm Rötgen, Eduard von Hartmann… todos ellos alemanes o de habla alemana.

Con frecuencia se olvida y se pasa por alto que el periodo comprendido entre 1.843 y 1.933, que se solapa con el cambio de siglo, representó el punto culminante del genio alemán.

Alemania tiene muchos tesoros

Como anotaba el historiador estadounidense Norman Cantor en 1.991: “Se suponía que el siglo XX iba a ser el siglo alemán”. Sus palabras se hacen eco de las que pronunciara el filósofo francés Raymond Aron en una conversación que mantuvo con el historiador alemán Fritz Stern, mientras se encontraba en Berlín para una exhibición que conmemoraba el centenario del nacimiento de los Físicos Albert Einstein, Otto Hahn y Lise Meitner. Todos ellos habían nacido entre 1.878 y 1.879 y esto llevó a Aron a señalar: “Podría haber sido el siglo de Alemania”.

Albert Einstein, Otto Hahn y Lise Meitner

Lo que Cantor y Aron querían decir era que, dejados a su suerte, los pensadores, artistas, escritores, filósofos y científicos alemanes, que entre 1.848 y 1.933 eran los mejores del mundo, habrían llevado su recién unificado país a unas alturas jamás soñadas, y que estaban haciéndolo cuando el desastre personificado en Adolf Hitler irrumpió en la vida nacional.

Jul

12

Ya se van viendo los resultados del esfuerzo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

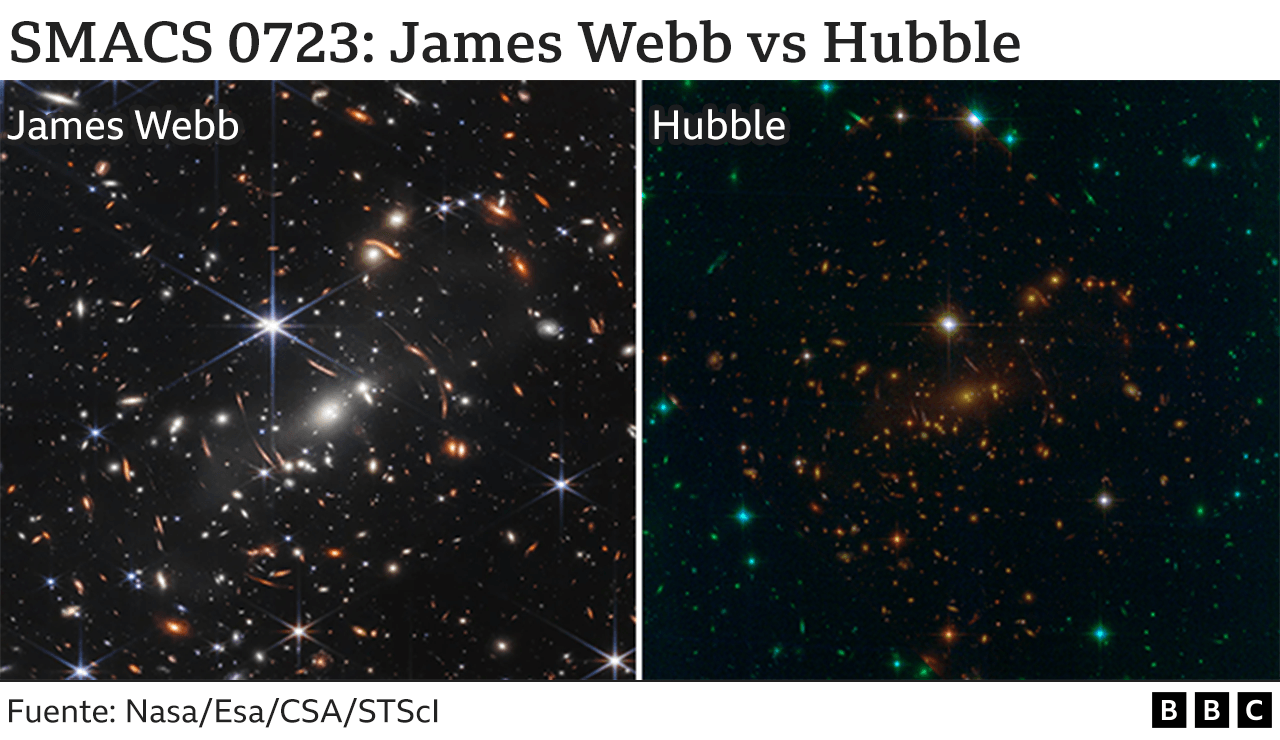

La NASA desvela la primera imagen del Universo captada por el nuevo Telescopio Espacial James Webb. La resolución es asombrosa y esperemos muchas más que serán nuestra delicia.

La primera imagen del espacio profundo del telescopio espacial James Webb ha sido difundida en primicia este 11 de julio en un acto celebrado en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esta primera observación, que está entre las cinco anunciadas la semana pasada, corresponde al «campo profundo», una imagen tomada con un tiempo de exposición muy largo, para detectar los objetos más débiles en la distancia.

El James Webb ha logrado esta toma apuntando su generador de imágenes principal hacia SMACS 0723, un conglomerado de cúmulos de galaxias masivos en primer plano que magnifican y distorsionan la luz de los objetos detrás de ellos, lo que permite una visión de campo profundo tanto de las poblaciones de galaxias extremadamente distantes como de las intrínsecamente débiles.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, denominó el mes pasado esta observación del James Webb que ahora se hace pública como la «imagen más profunda de nuestro Universo que jamás se haya tomado» en el infrarrojo. Alcanza a 13.000 millones de años luz de distancia, según comentó en la presentación ante Biden.

La NASA publicará el resto de la primera ola de imágenes del telescopio Webb este martes. Corresponden a la Nebulosa Carina, el espectro del planeta WASP-96b, la Nebulosa del Anillo Sur, y el grupo compacto de galaxias denominado Quinteto de Stephan.

El telescopio espacial Webb es una misión internacional liderada por la NASA, la ESA y la agencia espacial canadiense. Lanzado el día de Navidad de 2021 y colocado finalmente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, su espejo principal de 6,5 metros de diámetro promete observaciones mucho más precisas que las de su antecesor, el telescopio Hubble.

A diferencia del anterior telescopio espacial Hubble, el Telescopio James Webb puede detectar longitudes de onda de luz infrarrojas, lo cual le permite explorar lugares hasta ahora desconocidos. Para detectar las débiles señales de calor distantes, debe funcionar a temperaturas extremadamente frías, por lo cual su parasol, que cubre la luz solar, es un elemento fundamental.

Noticia de prensa.

Totales: 84.575.027

Totales: 84.575.027 Conectados: 60

Conectados: 60