Ago

2

Pensamientos que aún nos asombran

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Ludwig Boltzmann será el protagonista de hoy

Hay ecuaciones que son aparentemente insignificantes por su reducido número de exponentes que, sin embargo, ¡dicen tantas cosas…! En la mente de todos están las sencillas ecuaciones de Einstein y de Planck sobre la energía-masa y la radiación de cuerpo negro. Esa es la belleza de la que hablan los físicos cuando se refieren a “ecuaciones bellas”.

Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell…, “y se hizo la luz”

La identidad de Euler: Algunos dijeron de su ecuación: “la expresión matemática más profunda jamás escrita”, “misteriosa y sublime”, “llena de belleza cósmica”, “una explosión cerebral”.

Newton y su segunda ley que, aunque no funcione cuando nos acercamos a velocidades relativistas, rompió la marcha hacia la Gravedad.

Pitágoras y “su” teorema, también debe estar presente como lo está su teorema en las construcciones de todo el mundo y… mucho más.

Schrödinger y su función de onda que tampoco se queda atrás (aunque como la ecuación de Newton, si hablamos de velocidades relativistas…)

Bueno, E = mc2, nos lleva a profundidades de la materia antes jamás vistas y nos permite sacar conclusiones como que, en un gramo de materia está encerrada toda la energía consumida por la Humanidad durante un minuto. ¡Masa y Energía son la misma cosa!

Einstein con las ecuaciones de campo de la Relatividad General, nos dejó la asombrosa muestra de explosión intelectual del cerebro humano, y, nos trajo una nueva cosmología, con esas ecuaciones cambió nuestro mundo. ¡Nos hablan de tantas cosas!

¿Qué decir de la maravillosa fórmula de la entropía de Boltzman?

S = k log W

Creo que hoy, hablaremos de ella. Boltzman con su trabajo e ingenio, le dio a la Humanidad la herramienta para que pudiera seguir avanzando en el difícil laberinto de la Ciencia, fue, sin duda, uno de los físicos más ilustres del siglo XIX.

El trabajo científico desarrollado por Boltzmann en su época crítica de transición que puso el colofón a la física “clásica” –cuya culminación podríamos situar en Maxwell– y antecedió (en pocos años) a la “nueva” física, que podemos decir que comenzó con Max Planck y Einstein. Aunque ciertamente no de la importancia de los dos últimos, la labor científica de Boltzmann tiene una gran relevancia, tanto por sus aportaciones directas (creador junto con “su amigo” Maxwell y Gibbs de la mecánica estadística, aunque sea el formulismo de éste último el que finalmente haya prevalecido; esclarecedor del significado de la entropía, etc.) como por la considerable influencia que tuvo en ilustres físicos posteriores a los que sus trabajos dieron la inspiración, como es el caso de los dos mencionados, Planck y Einstein.

El principio, como suele pasar en todas las cosas, es siempre tosco y, con el tiempo, se van perfeccionando las cosas, la evolución va mejorando las formas.

Ernest Mach y Ostwald

Boltzmann fue un defensor a ultranza del atomismo, polemizando sobre todo con Mach y Ostwald, antiatomistas partidarios de la energética y claros exponentes de la corriente idealista de la física alemana. Tuvo que abandonar su ambiciosa idea de explicar exactamente la irreversibilidad en términos estrictamente mecánicos; pero esta “derrota”, no ocultaré que dolorosa desde el punto de vista personal, le fue finalmente muy productiva, pues de alguna manera fue lo que le llevó al concepto probabilista de la entropía. Estas primeras ideas de Boltzmann fueron reivindicadas y extendidas, en el contexto de la teoría de los sistemas dinámicos inestables, sobre todo por la escuela de Prigogine, a partir de la década de 1970.

La personalidad de Boltzmann era bastante compleja. Su estado de ánimo podía pasar de un desbordante optimismo al más negro pesimismo en cuestión de unas pocas horas. Era muy inquieto; él decía – medio en serio, medio en broma – que eso se debía a haber nacido en las bulliciosas horas finales de los alegres bailes del Martes de Carnaval, previas a los “duelos y quebrantos” (entonces) del Miércoles de Ceniza.

“Ludwig Boltzmann and co-workers in Graz, 1887. (standing, from the left) Nernst, Streintz, Arrhenius, Hiecke, (sitting, from the left) Aulinger, Ettingshausen, Boltzmann, Klemenčič, Hausmanninger.”

Su lamentable final, su suicidio en Duino (Trieste) el 5 de septiembre de 1906, muy probablemente no fue ajeno a esa retorcida personalidad, aunque su precaria salud física fue seguramente determinante a la hora de dar el trágico paso hacia el lado oscuro.

Uno de los problemas conceptuales más importantes de la física es cómo hacer compatible la evolución irreversible de los sistemas macroscópicos (el segundo principio de la termodinámica) con la mecánica reversible (las ecuaciones de Hamilton o la ecuación de Schrödinger) de las partículas (átomos o moléculas) que las constituyen. Desde que Boltzmann dedujo su ecuación en 1872, este problema ha dado lugar a muy amplios debates, y el origen de la irreversibilidad es, aún hoy en día, controvertido.

En una de sus primeras publicaciones, Boltzmann obtuvo en 1866 una expresión de la entropía, que había sido definida un año antes por Clausius, basado en conceptos mecánicos. Las limitaciones de este trabajo eran que su aplicación se restringía al estudio de los gases y que el sistema era periódico en el tiempo. Además, Boltzmann no pudo deducir de su definición de entropía la irreversibilidad del segundo principio de la termodinámica de Clausius. En 1868, basándose en las ideas probabilísticas de Maxwell, obtuvo la distribución de equilibrio de un gas de partículas puntuales bajo la acción de una fuerza que deriva de un potencial (distribución de Maxwell-Boltzmann).

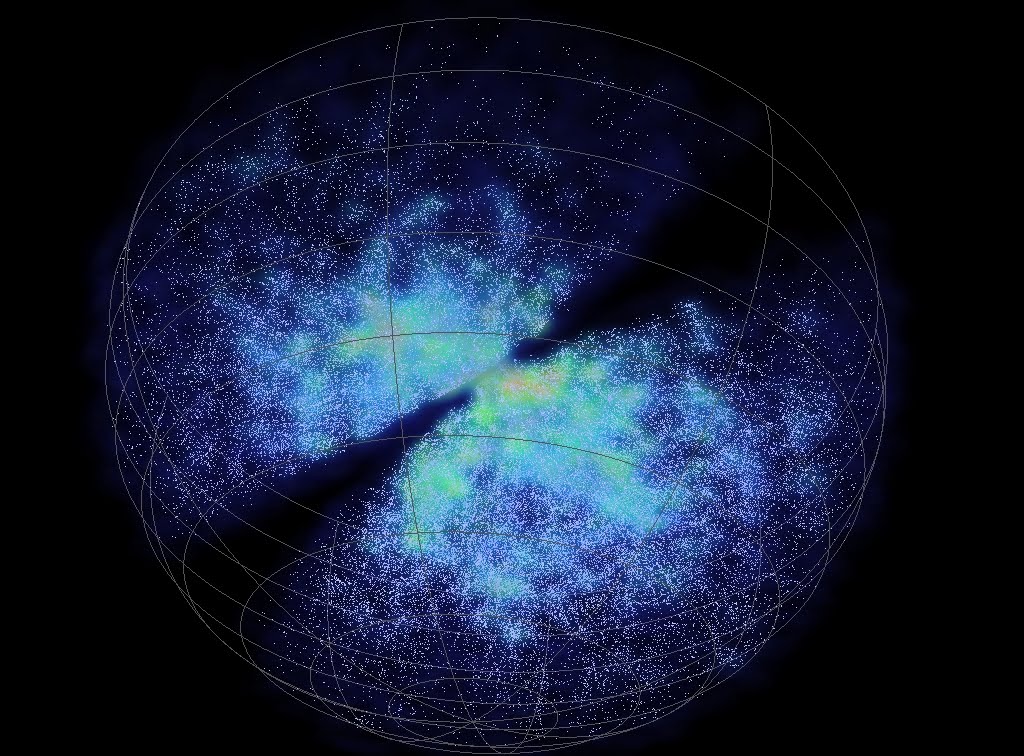

En el Universo, considerado como sistema cerrado, la entropía crece y crece… El desorden aumenta

En 1.872 publicó la denominada ecuación de Boltzmann para cuya deducción se basó, aparentemente, en ideas mecánicas. Esta ecuación contiene, sin embargo, una hipótesis no mecánica (estadística) o hipótesis del caos molecular, que Boltzmann no apreció como tal, y cuya mayor consecuencia es que, cualquiera que sea la distribución inicial de velocidad de un gas homogéneo diluido fuera del equilibrio, ésta evoluciona irreversiblemente hacia la distribución de velocidad de Maxwell. A raíz de las críticas de Loschmidt (paradoja de la reversibilidad) y Zermelo (paradoja de la recurrencia), Boltzmann acabó reconociendo el carácter estadístico de su hipótesis, y en 1877 propuso una relación entre la entropía S de un sistema de energía constante y el número de estados dinámicos W accesibles al sistema en su espacio de fases; esto es, la conocida ecuación S = kB ln W, donde kB es la constante de Boltzmann. En esta nota, se hace una breve descripción de la ecuación de Boltzmann y de la hipótesis del caos molecular.

El comportamiento de los gases siempre dio a los físicos en qué pensar

La ecuación de Boltzmann describe la evolución temporal de un gas diluido de N partículas puntuales de masa m contenidas en un volumen V que interaccionan a través de un potencial de par central repulsivo V(r) de corto alcance a. Como simplificación adicional, considérese que sobre las partículas no actúan campos externos. Si f1(r,v,t) indica la densidad de partículas que en el tiempo t tienen un vector de posición r y velocidad v, que está normalizada en forma:

∫dr ∫dvƒ1(r,v,t) = N

Su evolución temporal es la suma de dos contribuciones. En ausencia de interacción, las partículas que en el tiempo t tienen vector de posición r y velocidad v se encuentran, después de un intervalo de tiempo Δt, en r + v Δt y tiene la misma velocidad. Como

f1(r + vΔt,v,t + Δt) = f1(r,v,t)

en el límite Δt → 0 (2) se escribe:

∂1 f1(r,v,t) = – v∂r f1(r,v,t)

Que es una ecuación invariante bajo el cambio t → – t y v → – v. La evolución es, por tanto, mecánica.

Se cumplieron más de cien años desde la muerte de Boltzmann y su trabajo sigue siendo recordado. No pienso que Boltzmann creyera en la existencia real de los átomos, pero sí en su utilidad e incluso en su necesidad para comprender las leyes macroscópicas y la evolución irreversible de los fenómenos macroscópicos desde una base más fundamental que el nivel fenomenológico. Pero había quien (con autoridad) no creía ni en la existencia ni en su utilidad. Este debate no era ajeno a las tendencias ideológicas, religiosas y usos sociales de aquella época porque, en general, la ciencia es parte de la cultura y depende del momento histórico que viven los científicos, al fin y al cabo, seres humanos como los demás, influenciables por su entorno en una gran medida.

Por el siglo XIX, e incluso antes, ya se hablaba de “átomos”* y una rudimentaria teoría cinética de los gases gozaba de aceptación y utilidad científica (recordemos los trabajos de Benoulli, Dalton, Laplace, Poisson, Cauchy, Clausius, Krönig… y Maxwell). Pero fue Boltzmann quien definitivamente profundizó en la cuestión, para el estudio del equilibrio y, sobre todo, intentando explicar mecánicamente (mecano-estadísticamente) la evolución termodinámica irreversible y la descripción de los procesos de transporte ligados a ella. Y, nuevamente (por su enorme importancia) no podemos dejar de mencionar la muy singular labor que hicieron Gibbs, Einstein, Planck, Fermi y otros. Sin la motivación ideológica de Boltzmann, Gibbs elaboró una bellísima, útil y hoy dominante formulación (cuerpo de doctrina) de la termodinámica y física estadística.

Lorentz

Fue Lorentz quien primero utilizó la ecuación de Boltzmann y lo hizo para describir la corriente eléctrica en sólidos dando un paso significativo por encima del pionero Drude. Lorentz introdujo un modelo opuesto al browniano donde partículas ligeras como viento (electrones) se mueven chocando entre sí y con árboles gordos (tales como iones en una red cristalina); un modelo del que se han hecho estudios de interés tanto físico como matemático. Enskog (inspirándose en Hilbert) y Chapman (inspirándose en Maxwell) enseñaron cómo integrar la ecuación de Boltzmann, abriendo vías a otras diversas aplicaciones (hidrodinámica, propagación del sonido, difusión másica, calor, fricción viscosa, termoelectricidad, etc.). Recordemos que Boltzmann encontró como solución de equilibrio de su ecuación una distribución de velocidades antes descubierta por Maxwell (hoy, como reseñé anteriormente, de Maxwell-Boltzmann), por lo que concluyó que así daba base microscópica mecánica (teorema H mecano-estadístico) al segundo principio de la termodinámica (estrictamente, evolución de un sistema aislado hacia su “desorden” máximo).

El físico austríaco Ludwig Boltzmann sentó las bases estadísticas de la entropía, su trabajo fue tan importante que el gran físico Max Planck sugirió que su versión de la fórmula de Boltzmann fuera grabada en la lápida de Boltzmann de Viena.

Está claro que ningún físico que se precie de serlo puede ir a Viena sin visitar el parque Zentralfriedhof para ver la tumba de Boltzmann. Yo sí me pasé por allí. Me senté junto a la tumba; el lugar estaba desierto, y cerrando los ojos traté de conectar con la conciencia del genio. La sensación, extraña y agradable, seguramente fue creada por mi imaginación, pero creo que charlé con él en el interior de mi mente, y, los sentimientos de aquel momento, compensaron el esfuerzo del viaje.

En la tumba, sobre una gran lápida de mármol de color blanco con los nombres Ludwig Boltzmann y de los familiares enterrados con él, sobre el busto de Boltzmann, se puede leer la inscripción, a modo de epitafio:

En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micro-mundo y el macro-mundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la física conocida como mecánica estadística. Esta sencilla ecuación es la mayor aportación de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación del logaritmo) es el siguiente:

- S es la entropía de un sistema.

- W es el número de microestados posibles de sus partículas elementales.

- k es una constante de proporcionalidad que hoy recibe el nombre de Constante de Boltzmann, de valor 1’3805 × 10-23 J/K (si el logaritmo se toma en la base natural).

En definitiva, la ecuación describe la estrecha relación entre la entropía (S) y las miles de formas de partículas que en un sistema se pueden arreglar (k log W). La última parte es difícil. K es la constante de Boltzmann y W es el número de elementos microscópicos de un sistema (por ejemplo, el impulso y la posición de los átomos individuales de gas) en un sistema macroscópico en un estado de equilibrio (por ejemplo, el gas de sellado en una botella). Parece que la naturaleza ama el caos cuando empuja a los sistemas hacia el desequilibrio y Boltzmann le llamó entropía a este fenómeno.

Una “máquina” de energía, de luz constante

Cuando profundizamos un poco en lo que el cerebro humano ha sido capaz de generar, los pensamientos que ha llegado a generar bien sea en forma de ecuaciones matemáticas o expresados con palabras, no podemos dejar de sorprendernos y maravillarnos al ver que, ¡todo el universo parece estar dentro de nuestras mentes! ¿Qué secretos se encierran allí? ¿Cómo nos lleva a estos pensamientos tan profundos?

Como todas las ecuaciones sencilla de gran trascendencia en la física (como la famosa E = mc2), hay un antes y un después de su formulación: sus consecuencias son de un calado tan profundo que cambiaron la forma de entender el mundo, y en particular, de hacer física a partir de ellas. De hecho, la sutileza de la ecuación es tal que hoy, cien años después de la muerte de su creador, se siguen investigando sus nada triviales consecuencias. Creo que lo mismo ocurrirá con α = 2πe2/ħc que, en tan reducido espacio y con tan pocos símbolos, encierra los misterios del electromagnetismo (el electrón), de la constante de Planck (la mecánica cuántica), y de la luz (la relatividad de Einstein), todo ello enterrado profundamente en las entrañas de un número: 137.

Bueno, a pesar de todo lo anterior, Schrödinger nos decía:

“La actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo”

¡Lo grande y lo pequeño! ¡Son tantos los secretos de la Naturaleza!

Siempre hemos tenido consciencia de que en física, había que buscar nuevos paradigmas, nuevos caminos que nos llevaran más lejos. Es bien conocida la anécdota de que a finales del siglo XIX un destacado físico de la época William Thomson (1824-1907) conocido como Lord Kelvin, se atrevió a decir que solo dos pequeñas “nubecillas” arrojaban sombras sobre el majestuoso panorama de conocimiento que había construido la física clásica desde Galileo y Newton hasta ese momento: el resultado del experimento de Michelson-Morley, el cual había fallado en detectar la existencia del supuesto éter luminífero; y la radiación del cuerpo negro, i.e la incapacidad de la teoría electromagnética clásica de predecir la distribución de la energía radiante emitida a diferentes frecuencias emitidas por un radiador idealizado llamado cuerpo negro. Lo que Lord Kelvin no puedo predecir es que al tratar de disipar esas dos “nubecillas”, la física se vería irremediablemente arrastrada a una nueva física: la física moderna fundada sobre dos revoluciones en ciernes: la revolución relativista y la revolución cuántica con dos científicos como protagonistas: Planck y Albert Einstein. Sin embargo, ha pasado un siglo y seguimos con esas dos únicas guías para continuar el camino y, resultan insuficientes para llegar a la meta que… ¡Está tan lejos!

emilio silvera

Ago

2

El Tiempo que transcurre inexorable

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

En la tumba de David Hilbert (1862-1943), en el cementerio de Gotinga (Alemania), dice:

“Debemos saber. Sabremos”.

Estoy totalmente de acuerdo con ello. El ser humano está dotado de un resorte interior, algo en su mente que llamamos curiosidad y que nos empuja (sin que en muchas ocasiones pensemos en el enorme esfuerzo y en el alto precio que pagamos) a buscar respuestas, a querer saber el por qué de las cosas, a saber por qué la naturaleza se comporta de una u otra manera y, sobre todo, siempre nos llamó la atención aquellos problemas que nos llevan a buscar nuestro origen en el origen mismo del universo y, como nuestra ambición de saber no tiene límites, antes de saber de dónde venimos, ya nos estamos preguntando hacia dónde vamos. Nuestra osadía no tiene barreras y, desde luego, nuestro pensamiento tampoco las tiene, gracias a lo cual, estamos en un estadio de conocimiento que a principios del siglo XXI, se podría calificar de bastante aceptable para dar el salto hacia objetivos más valiosos.

Es mucho lo que hemos avanzado en los últimos ciento cincuenta años. El adelanto en todos los campos del saber es enorme. Las matemáticas, la física, la astronomía, la química, la biología genética, y otras muchas disciplinas científicas que, en el último siglo, han dado un cambio radical a nuestras vidas.

El crecimiento es exponencial; cuanto más sabemos más rápidamente avanzamos. Compramos ordenadores, teléfonos móviles, telescopios y microscopios electrónicos y cualesquiera otros ingenios e instrumentos que, a los pocos meses, se han quedado anticuados, otros nuevos ingenios mucho más avanzados y más pequeños y con muchas más prestaciones vienen a destituirlos.

¿Hasta dónde podremos llegar?

Con el tiempo suficiente por delante… no tenemos límite. Todo lo que la mente humana pueda idear… podrá hacerlo realidad. A excepción, claro está, de las imposibilidades físicas que, en este momento, no tenemos la capacidad intelectual para enumerar. La verdad es que nuestra especie es inmortal. Sí, lo sé, a nivel individual morimos pero…, debemos tener un horizonte más amplio y evaluar una realidad más global y, sobre todo, a más largo plazo. Todos dejamos aquí nuestro granito de arena, lo que conseguimos no se pierde y nuestras antorchas son tomadas por aquellos que nos siguen para continuar el trabajo emprendido, ampliar los conocimientos, perfeccionar nuestros logros y pasar a la fase siguiente.

Este es un punto de vista que nos hace inmortales e invencibles, nada podrá parar el avance de nuestra especie, a excepción de nuestra especie misma.

Ninguna duda podemos albergar sobre el hecho irrefutable de que venimos de las estrellas* y de que nuestro destino, también está en las estrellas.

La humanidad necesita más energía para continuar avanzando. Los recursos naturales fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, son cada vez más escasos y difíciles de conseguir. Se ha llegado a un punto en el que se deben conseguir otras energías.

Dentro de unos treinta años estaremos en el camino correcto. La energía de fusión sería una realidad que estará en plena expansión de un comenzar floreciente. Sin residuos nocivos peligrosos como las radiaciones de la fisión nuclear, la fusión nos dará energía limpia y barata en base a una materia prima muy abundante en el planeta Tierra.

Nuestro Sol fusiona hidrogeno en helio a razón de 4.654.000 toneladas por segundo. De esta enorme cantidad de hidrógeno, 4.650.000 toneladas se convierten en helio. Las 4.000 toneladas restantes son lanzadas al espacio en forma de luz y calor, energía termonuclear de la que, una parte, llega al planeta Tierra y hace posible la vida.

Resulta pues que el combustible nuclear de las estrellas es el hidrógeno que mediante su fusión hace posible que genere tal enormidad de energía. Así lleva el Sol unos 4.500 millones de años y se espera que al menos durante un período similar nos esté regalando su luz y su calor.

Pero ¿tenemos hidrógeno en el planeta Tierra para tal empresa de fusión nuclear?

La verdad es que sí. La fuente de suministro de hidrógeno con la que podemos contar es prácticamente inagotable… ¡El agua de los mares y de los océanos!

Todos sabemos que el hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo. Está presente en el agua y en todos los compuestos orgánicos. Químicamente, el hidrógeno reacciona con la mayoría de los elementos. Fue descubierto por Henry Cavendisch en 1.776. El hidrógeno se utiliza en muchos procesos industriales, como la reducción de óxidos minerales, el refinado del petróleo, la producción de hidrocarburos a partir de carbón y la hidrogenación de los aceites vegetales y, actualmente, es un candidato muy firme para su uso potencial en la economía de los combustibles de hidrógeno en la que se usan fuentes primarias distintas a las energías derivadas de combustibles fósiles (por ejemplo, energía nuclear, solar o geotérmica) para producir electricidad, que se emplea en la electrólisis del agua. El hidrógeno formado se almacena como hidrógeno líquido o como hidruros de metal.

Bueno, tantas explicaciones sólo tienen como objeto hacer notar la enorme importancia del hidrógeno. Es la materia prima del universo, sin él no habría estrellas, no existiría el agua y, lógicamente, tampoco nosotros podríamos estar aquí sin ese preciado elemento.

Cuando dos moléculas de hidrógeno se junta con una de oxígeno (H2O), tenemos el preciado líquido que llamamos agua y sin el cual la vida no sería posible.

Así las cosas, parece lógico pensar que conforme a todo lo antes dicho, los seres humanos deberán fijarse en los procesos naturales (en este caso el Sol y su producción de energía) y, teniendo como tiene a su disposición la materia prima (el hidrógeno de los océanos), procurar investigar y construir las máquinas que sean necesarias para conseguir la fusión, la energía del Sol.

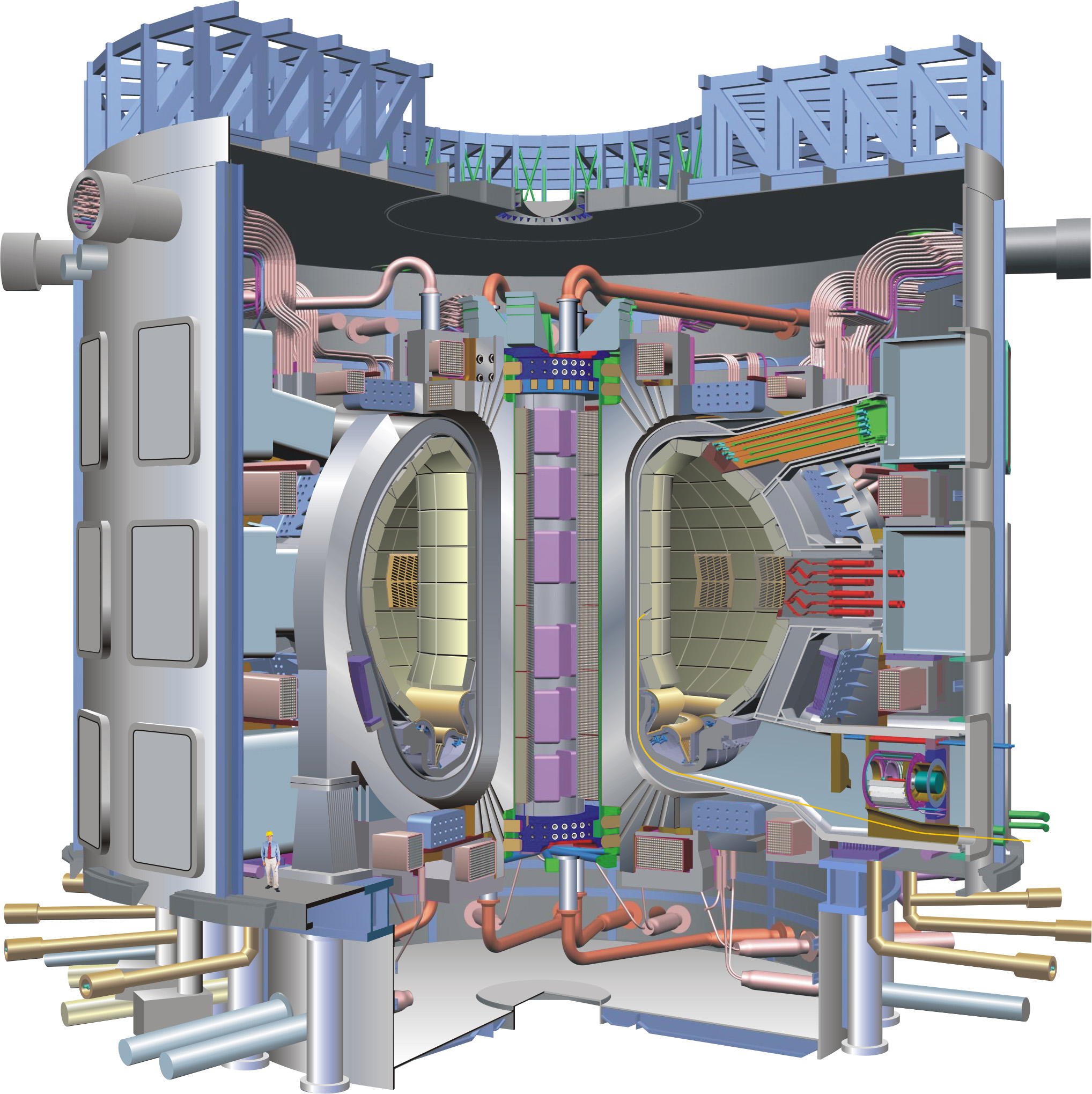

“El mayor reactor de fusión nuclear por confinamiento magnético del mundo se está construyendo en Francia gracias a la colaboración de 35 países. ¿Cuándo se pondrá en marcha?” Eso decía la prensa cuando salió la noticia a la luz.

Desde hace décadas, científicos de todo el mundo trabajan para alcanzar la fusión nuclear: nada más y nada menos que el mismo proceso por el que se produce energía en el Sol y en las estrellas. La fusión nuclear promete ser una fuente de energía más segura y limpia que la fisión nuclear y probablemente ilimitada, pero la puesta a punto de dicha tecnología, especialmente para su producción a gran escala, no es tan sencilla y entraña muchos retos por resolver.”

Los participantes del Proyecto ITER. El costó se calcula en 24.000 millones de euros

Esa empresa está ya en marcha y, como he dicho al principio de este comentario, posiblemente en unos treinta años sería una realidad que nos dará nuevas perspectivas para continuar el imparable avance en el que estamos inmersos.

Pero no me gustaría cerrar este comentario sobre la fusión sin contestar a una importante pregunta…

¿Y por qué la fusión?

Porque tiene una serie de ventajas muy significativas en seguridad, funcionamiento, medio ambiente, facilidad en conseguir su materia prima, ausencia de residuos peligrosos, posibilidad de reciclar los escasos residuos que genere, etc.

Esquema de un reactor nuclear de fusión tipo (TOKAMAK), ideado en 1986 en la URSS

- Los recursos combustibles básicos (deuterio y litio) para la fusión son abundantes y fáciles de obtener.

- Los residuos son de helio, no radiactivos.

- El combustible intermedio, tritio, se produce del litio.

- Las centrales eléctricas de fusión no estarán expuestas a peligrosos accidentes como las centrales nucleares de fisión.

- Con una elección adecuada de los materiales para el propio dispositivo de fusión, sus residuos no serán ninguna carga para las generaciones futuras.

- La fuente de energía de fusión es sostenible, inagotable e independiente de las condiciones climáticas.

Para producir la energía de fusión sólo tenemos que copiar lo que hace el Sol. Tenemos que hacer chocar átomos ligeros de hidrógeno para que se fusionen entre sí a una temperatura de 15 millones de grados Celsius, lo que, en condiciones de altas presiones (como ocurre en el núcleo del Sol) produce enormes energías según la formula E = mc2 que nos legó Einstein demostrando la igualdad de la masa y la energía.

Ese estado de la materia que se consigue a tan altas temperaturas, es el plasma, y sólo en ese estado se puede conseguir la fusión.

Aunque en Europa la aventura ya ha comenzado, y para ello se han unido los esfuerzos económicos de varias naciones, la empresa de dominar la fusión no es nada fácil, pero…, démosle…

Siempre será la Naturaleza la que nos indique el camino a seguir. En las estrellas se “fabrican” los elementos mediante la fusión nuclear, los elementos sencillos se han cada vez más complejos a medida que avanza el proceso y, finalmente, son las explosiones supernovas las que nos traen los elementos más complejos como el Uranio, el nº 92 de la Tabla Periódica.

¡TIEMPO!

Sí, es el tiempo el factor que juega a nuestro favor para conseguir nuestros logros más difíciles, para poder responder preguntas de las que hoy no tenemos respuesta, y es precisamente la sabiduría que adquirimos con el paso del tiempo la que nos posibilita para hacer nuevas preguntas, más profundas que las anteriores y que antes, por ignorancia, no podríamos hacer. Cada nuevo conocimiento nos abre una puerta que nos invita a entrar en una nueva región donde encontramos otras puertas cerradas que tendremos que abrir para continuar nuestro camino. Sin embargo, hasta ahora, con el “tiempo” suficiente para ello, hemos podido franquearlas hasta llegar al momento presente en el que estamos ante puertas cerradas con letreros en los que se puede leer: fusión, teoría M, viajes espaciales tripulados, nuevas formas de materia, el gravitón, la partícula de Higgs, las ondas de energía de los agujeros negros, hiperespacio, otros universos, materia oscura, y otras dimensiones.

Siempre estaremos delante de puertas cerradas, tales como: viajar a las estrellas y salir de la Galaxia, plasmar en realidad la Teoría de la Gravedad cuántica, o, poder comprobar experimentalmente la Teoría de cuerdas.

Todas esas puertas y muchas más nos quedan por abrir. Además, tenemos ante nuestras narices puertas cerradas que llevan puesto el nombre de: genética, nanotecnología, nuevos fármacos, alargamiento de la vida media, y muchas más en otras ramas de la ciencia y del saber humano.

Aunque es mucho lo que se ha especulado sobre el tema, en realidad, el tiempo sólo transcurre (que sepamos) en una dirección, hacia delante. Nunca ha ocurrido que unos hechos, que unos sucesos, se pudieran borrar, ya que para ello habría que volver en el tiempo anterior al suceso para evitar que sucedieran. Está claro que en nuestro universo, el tiempo sólo transcurre hacia lo que llamamos futuro.

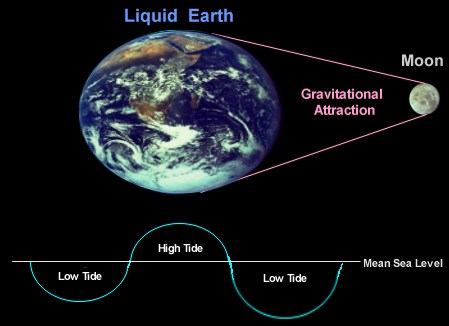

Siempre encontramos las huellas del paso del Tiempo, aparecen sutiles efectos que delata el sentido del paso del tiempo, aunque es algo que no se puede ver ni tocar, su paso se deja sentir, lo nuevo lo va convirtiendo en viejo, con su transcurrir, las cosas cambian. La misma Tierra, debido a las fuerzas de marea, con el paso del tiempo va disminuyendo muy lentamente su rotación alrededor de su eje (el día se alarga) y la distancia media entre la Tierra y la Luna crece. El movimiento de un péndulo, con el tiempo disminuye lentamente en su amplitud por las fuerzas de rozamiento. Siempre está presente ese fino efecto delator del sentido del paso del Tiempo que va creando entropía destructora de los sistemas que ven desaparecer su energía y cómo el caos lo invade todo.

Nos podríamos hacer tantas preguntas sobre las múltiples vertientes en que se ramifica el Tiempo que, seguramente, este pequeño trabajo sería insuficiente para poder contestarlas todas (de muchas no sabríamos la respuesta).

El Tiempo pasa, o, ¿En realidad pasamos nosotros?

- ¿Por qué consideramos que el Tiempo rige nuestras vidas?

- ¿Cómo explicarías “qué es el Tiempo”?

- ¿Por qué unas veces te parece que el Tiempo “pasa rápido” y otras veces “muy lento”?

- ¿Crees que el Tiempo estaría antes del Big Bang? ¿Por qué?

- ¿En algún momento dejará de existir el Tiempo?

- ¿Cómo el ser humano “fue consciente” de la existencia del Tiempo?

- ¿Qué cosa es el tiempo?

- ¿Por qué no lo vemos ni lo tocamos pero notamos los efectos su inexorable transcurrir?

- ¿Será cierto que viajando a velocidad cercana a c, se ralentiza el transcurrir del Tiempo?

En realidad, si nos detenemos a pensar detenidamente y en profundidad en el entorno en que nos encontramos, una colonia de seres “insignificantes” (en el contexto de la Galaxia y del Universo), pobladores de un insignificante planeta (de los que existen miles de millones), de un sistema solar dependiente de una estrella mediana, amarilla, del tipo G-2, nada especial y situada en un extremo de un brazo espiral, en la periferia (los suburbios del Sistema Solar) de una de entre miles de millones de galaxias… si pensamos en esa inmensidad, entonces caeremos en la cuenta de que no somos tan importantes, y el tiempo que se nos permite estar aquí es un auténtico regalo.

En el interior del Brazo de Orión a 27.000 años luz del Centro Galáctico

Ese Tiempo, corto espacio de tiempo en relación al tiempo cosmológico, es por cierto un espacio suficiente para nacer, crecer, aprender, dejar huella de nuestro paso por este mundo a través de nuestros hijos y a veces (si somos elegidos) por nuestro trabajo, tendremos la oportunidad (casi siempre breve) de ser felices y muchas oportunidades para el sacrificio y el sufrimiento, y así irán pasando nuestras vidas para dejar paso a otras que, al igual que nosotros, continuaran el camino iniciado en aquellas cuevas remotas del pasado, cuando huyendo del frío y de los animales salvajes, nos refugiábamos en las montañas buscando cobijo y calor.

* El material de que estamos hechos se formó hace miles de millones de años en estrellas lejanas que explotaron en supernovas y dejaron el espacio regado de la materia que somos.

** El final del Sol, dentro de 4.000 millones de años, nos obligará a que antes tengamos que emigrar a otros mundos lejanos.

emilio silvera

Ago

1

¡Fluctuaciones de vacío! ¿Qué son?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Un fuerte campo gravitatorio puede inducir un efecto desbocado en las fluctuaciones cuánticas que se producen en el espacio, aparentemente vacío:

“La gravedad podría tener el poder de crear monstruos cuánticos. Un fuerte campo gravitatorio puede inducir un efecto desbocado en las fluctuaciones cuánticas que se producen en el espacio, aparentemente vacío, resultado en una creciente concentración de energía que puede hacer que exploten estrellas o se creen agujeros negros.”

Fluctuaciones cuánticas

“El estado de falso vacío es un estado peculiar e inestable que surge de manera natural en las teorías cuánticas de campos. Una vez una pequeña región del universo se ha materializado en dicho estado, empieza a expandirse de forma exponencial impulsada por un efecto gravitatorio “repulsivo” que resulta de una combinación de las propiedades peculiares del falso vacío y de las ecuaciones de la Relatividad General (en un efecto análogo al de la famosa constante cosmológica). Durante la expansión, el estado de falso vacío empieza a decaer en vacío habitual produciéndose una sopa muy caliente de partículas que precisamente corresponde al punto de partida del Big-Bang estándar.”

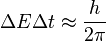

En física cuántica, la fluctuación cuántica es un cambio temporal en la cantidad de energía en un punto en el espacio como resultado del Principio de Incertidumbre que imaginó Werner Heisenberg. De acuerdo a una formulación de este principio energía y tiempo se relacionan de la siguiente forma:

Esto significa que la conservación de la energía puede parecer violada, pero sólo por breves lapsos. Esto permite la creación de pares partícula-antipartícula de partículas virtuales. El efecto de esas partículas es medible, por ejemplo, en la carga efectiva del electrón, diferente de su carga “desnuda”. En una formulación actual, la energía siempre se conserva, pero los estados propios del Hamiltoniano no son los mismos que los del operador del número de partículas, esto es, si está bien definida la energía del sistema no está bien definido el número de partículas del mismo, y viceversa, ya que estos dos operadores no conmutan.

Las fluctuaciones del vacío entre una esfera y una superficie plana

En un estudio realizado por un equipo de físicos con avanzados aparatos, han hallado un resultado del que nos dicen:

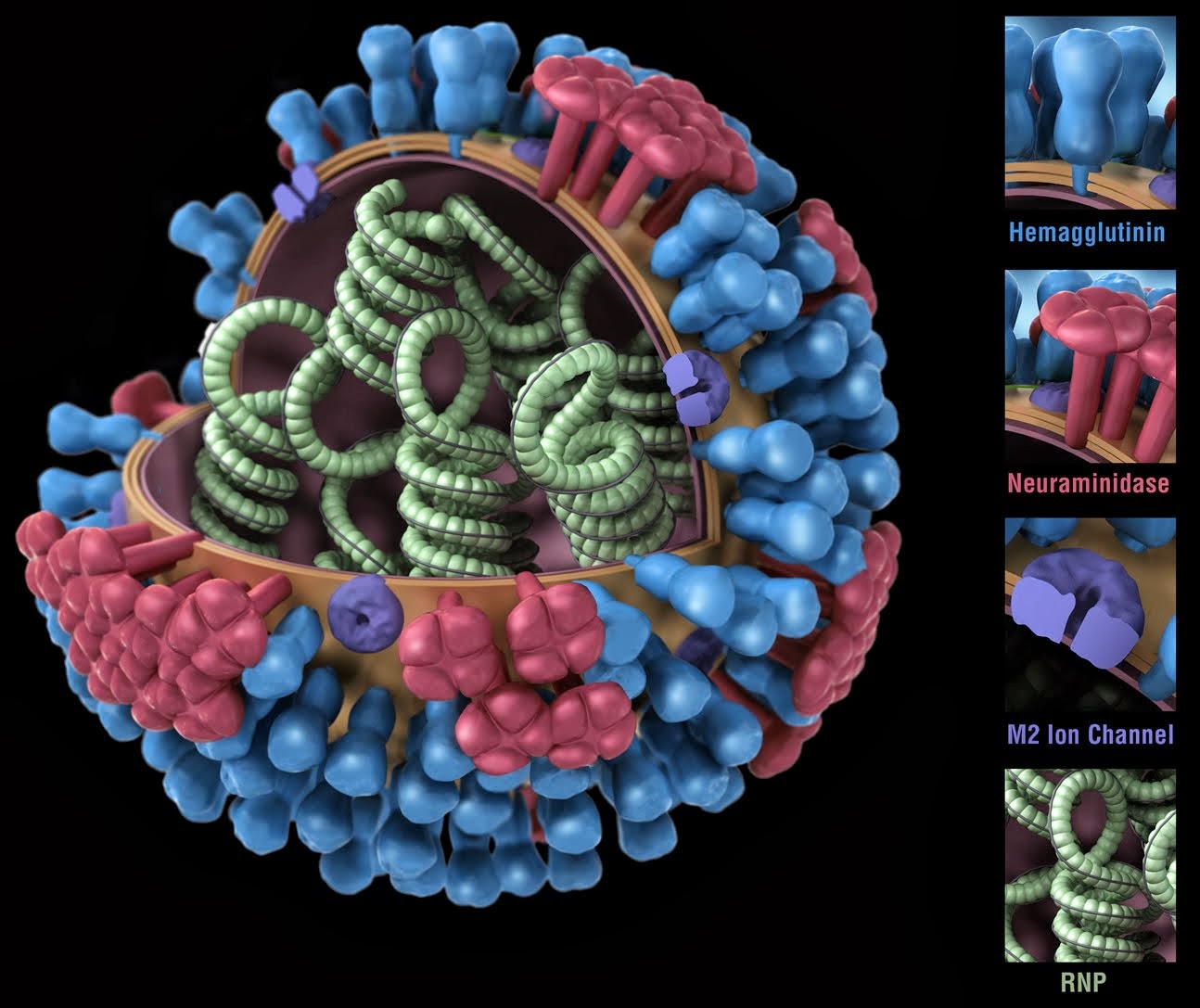

La materia se construye sobre fundamentos frágiles. Los físicos acaban de confirmar que la materia, aparentemente sustancial, es en realidad nada más que fluctuaciones en el vació cuántico. Los investigadores simularon la frenética actividad que sucede en el interior de los protones y neutrones, que como sabéis son las partículas que aportan casi la totalidad de la masa a la materia común.

Cada protón (o neutrón) se compone de tres quarks – véase ilustración – pero las masas individuales de estos quarks apenas comprenden el 1% del total de la masa del protón ¿Entonces de dónde sale el resto? La teoría sostiene que esta masa es creada por la fuerza que mantiene pegados a los quarks, y que se conoce como fuerza nuclear fuerte. En términos cuánticos, la fuerza fuerte es contenida por un campo de partículas virtuales llamadas gluones, las cuales irrumpen aleatoriamente en la existencia para desaparecer de nuevo. La energía de estas fluctuaciones del vacío debe sumarse a la masa total del neutrón y del protón.

En nuestras mentes se acumulan signos y fórmulas que quieren ser los exponentes de la verdadera razón y origen de la materia pero… ¡Estaremos acertando!

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún y años-luz de y conocer sobre su verdadera naturaleza. Es algo que vemos en sus distintas formas materiales que configuran y conforman todo lo material desde las partículas elementales hasta las montañas y los océanos. Unas veces está en estado “inerte” y otras, se eleva hasta la vida que incluso, en ocasiones, alcanza la consciencia de SER. Sin embargo, no acabamos de dilucidar de dónde viene su verdadero origen, su esencia, lo que era antes de “ser” materia. ¿Existe acaso una especie de sustancia cósmica anterior a la materia? Y, si realmente existe esa sustancia… ¿Dónde está?

“Necesario es que aquello que

es posible decir y pensar, sea.

Porque puede ser,

mientras que lo que nada es,

no lo puede.

Esto te pido consideres.”

Parménides. “Sobre la Naturaleza” (s. V a.e.c.)

Claro que hemos llegado a saber que las llamadas fluctuaciones del vacío son oscilaciones aleatorias, impredecibles e in-eliminables de un campo de fuerza (electromagnético o gravitatorio) que son debidas a un “tira y afloja” en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada, momentáneamente, energía de regiones adyacentes y luego las devuelven. Pero…

– ¿Qué regiones adyacentes?

Acaso universos paralelos, acaso deformaciones del espacio-tiempo a escalas microscópicas, micros agujeros negros que pasan a ser agujeros blancos salidos de estas regiones o campos de fuerza que no podemos ver pero sí sentir, y, en última instancia, ¿por qué se forman esas partículas virtuales que de inmediato se aniquilan y desaparecen antes de que puedan ser capturadas? ¿Qué sentido tiene todo eso?

Las consecuencias de la existencia del cuanto mínimo de acción fueron revolucionarios para la comprensión del vacío. Mientras la continuidad de la acción clásica suponía un vacío plano, estable y “realmente” vacío, la discontinuidad que supone el cuanto nos dibuja un vacío inestable, en continuo cambio y muy lejos de poder ser considerado plano en las distancias atómicas y menores. El vacío cuántico es de todo menos vacío, en él la energía nunca puede quedar estabilizada en valor cero, está fluctuando sobre ese valor, continuamente se están creando y aniquilando todo tipo de partículas, llamadas por eso virtuales, en las que el producto de su energía por el tiempo de su existencia efímera es menor que el cuanto de acción. Se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío y son las responsables de que exista un que lo inunda todo llamado campo de punto cero.

Pero volvamos de nuevo a las fluctuaciones de vacío, que al igual que las ondas “reales” de energía positiva, están sujetas a las leyes de la dualidad onda/partícula; es decir, tienen tanto aspectos de onda como aspectos de partícula.

Las ondas fluctúan de forma aleatoria e impredecible, con energía positiva momentáneamente aquí, energía negativa momentáneamente allí, y energía cero en promedio. El aspecto de partícula está incorporado en el concepto de partículas virtuales, es decir, partículas que pueden nacer en pares (dos partículas a un tiempo), viviendo temporalmente de la energía fluctuacional tomada prestada de regiones “vecinas” del , y que luego se aniquilan y desaparecen, devolviendo la energía a esas regiones “vecinas”. Si hablamos de fluctuaciones electromagnéticas del vacío, las partículas virtuales son fotones virtuales; en el caso de fluctuaciones de la gravedad en el vacío, son gravitones virtuales.

De las llamadas fluctuaciones de vacío pueden surgir, partículas virtuales y quién sabe que cosas más… Hasta un nuevo Universo.

Son muchas las preguntas que no tienen respuestas

Parece que las fluctuaciones ocurren en cualquier lugar, pero que, son tan minúsculas que ningún observador o experimentador las ha detectado de una manera franca hasta la fecha y, se sabe que están ahí por experimentos que lo han confirmado. Estas fluctuaciones son más poderosas cuanto menos escala se considera en el espacio y, por debajo de la longitud de Planck-Wheeler las fluctuaciones de vacío son tan enormes que el espacio tal como lo conocemos “pareciera estar hirviendo” para convertirse en una especie de espuma cuántica que parece que en realidad, cubre todo el espacio “vacío cuántico” que sabemos que está ahí y es el campo del que surgen esas partículas virtuales que antes mencionaba.

¿Espuma cuántica? Si profundizamos mucho en la materia… Podríamos ver otro universo distinto al nuestro. Las cosas miles de millones de veces más pequeñas que en nuestro mundo cotidiano, no parecen las mismas cosas.

Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, ![]() es la escala de longitud por debajo de la cual el tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro. ¡Qué locura!

es la escala de longitud por debajo de la cual el tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro. ¡Qué locura!

En el complejo general, por ahí, en alguna parte, permanece oculta esa teoría cuántica de la gravedad que incansables (pero sin ningún éxito hasta el momento) buscamos. Cuando sepamos unir las dos teorías de lo pequeño y lo grande, lo tendremos todo.

Como tantas veces hemos comentado, los trabajos que se han realizado sobre poder construir una teoría cuántica de la gravedad nos llevan a un sorprendente de implicaciones. Por un lado, sólo se ha podido conceptuar a la gravedad cuántica, siempre y cuando, el universo tenga más de cuatro dimensiones. Además, se llega a considerar que en la era de Planck, tanto el universo como la gravedad pudieron ser una sola cosa compacta estructurada por objetos cuánticos infinitamente diminutos, como los que suponemos que conforman las supercuerdas. A esta escala, el mismísimo espacio-tiempo estaría sometido a imprescindibles fluctuaciones muy semejantes a las que causan las partículas al nacer y desaparecer de la existencia en el espacio-tiempo ordinario. Esta noción ha conducido a los teóricos a describir el universo de la era cuántica como una especie de extremadamente densa y agitada espuma que pudo haber contenido las vibrantes cuerdecillas que propugnan los cosmólogos “cuerdistas”.

Los físicos especulan que el cosmos ha crecido a desde una «nada» primigenia que al nacer comenzó el principio del tiempo y que, en ese parto, contenía toda la materia y toda la energía.

En física como en todas las demás disciplinas científicas, los conocimientos avanzan y las teorías que sostuvieron los cimientos de nuestros conocimientos se van haciendo viejas y van teniendo que ser reforzadas con las nuevas y más poderosas “vigas” de las nuevas ideas y los nuevos hallazgos científicos que hacen posible ir perfeccionando lo que ya teníamos.

Recientemente se han alzado algunas voces contra el Principio de Incertidumbre de Heisenberg. He podido leer en un artículo de la prestigiosa Revista Nature, un artículo del premio Nobel de Física Gerald ´t Hoofft, en el que propone que la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, desaparecería a la escala de Planck, en la que el comportamiento de la materia sería determinista; a longitudes mayores, energías más pequeñas.

El mundo de lo muy pequeño (el micro espacio), a nivel atómico y subatómico, es el dominio de la física cuántica, así nunca podríamos saber, de acuerdo m con el principio de incertidumbre, y, en un momento determinado, la posición y el estado de una partícula. Este estado podría ser una función de la escala espacio-temporal. A esta escala tamaños todo sucede demasiado deprisa para nosotros.

El “universo cuántico” nada es lo que parece a primera vista, allí entramos en otro mundo que en nada, se parece al nuestro

Cuando hablamos de la mecánica cuántica, tenemos mirar un poco hacia atrás en el tiempo y podremos darnos del gran impacto que tuvo en el devenir del mundo desde que, en nuestras vidas, apareció el átomo y, más tarde, sus contenidos. Los nombres de Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Bardeen, Roentgen, Dirac y muchos otros, se pudieron a la cabeza de la lista de las personas más famosas. Aquel primer premio Nobel de Física otorgado en 1900 a Roentgen por descubrir los rayos X, en el mismo año llegaría el ¡cuanto! De Planck que inspiró a Einstein para su trabajo sobre el Efecto fotoeléctrico que también, le valdría el Nobel, y, a partir de ese momento, se desencadenó una especie de alucinante por saber sobre el átomo, sus contenidos, y, de qué estaba hecha la materia.

La conocida como Paradoja EPR y los conceptos de Tiempo y , presente, pasado y futuro.

La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, denominada “Paradoja EPR”, trata de un experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en 1935. Es relevante, pues pone de manifiesto un problema aparente de la mecánica cuántica, y en las décadas siguientes se dedicaron múltiples esfuerzos a desarrollarla y resolverla.

A Einstein (y a muchos otros científicos), la idea del entrelazamiento cuántico le resultaba extremadamente perturbadora. Esta particular característica de la mecánica cuántica permite preparar estados de dos o más partículas en los cuales es imposible obtener información útil sobre el estado total del sistema haciendo sólo mediciones sobre una de las partículas.

“Nadie ha resuelto la paradoja del gato de Schroedinger, ni la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. El principio de incertidumbre no se ha explicado y se asume como un dogma, lo mismo pasa con el spin. El spin no es un giro pero es un giro. Aquí hay un desafío al pensamiento humano. ¡Aquí hay una aventura del pensamiento!”

Fueron muchas las polémicas desatadas a cuenta de las aparentes incongruencias de la moderna Mecánica Cuántica. La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, denominada “Paradoja EPR”, trata de un experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en 1935. Es relevante, pues pone de manifiesto un problema aparente de la mecánica cuántica, y en las décadas siguientes se dedicaron múltiples esfuerzos a desarrollarla y resolverla.

Por otro lado, en un entrelazado, manipulando una de las partículas, se puede modificar el estado total. Es decir, operando sobre una de las partículas se puede modificar el estado de la otra a distancia de manera instantánea. Esto habla de una correlación entre las dos partículas que no tiene paralaje en el mundo de nuestras experiencias cotidianas. Cabe enfatizar pues que cuando se mide el estado de una partícula, enseguida sabemos el estado de la otra, lo cual aparentemente es instantáneo, es decir, sin importar las distancias a las que se encuentren las partículas, una de la otra, ambas saben instantáneamente el estado de la otra.

El experimento planteado por EPR consiste en dos partículas que interactuaron en el pasado y que quedan en un estado entrelazado. Dos observadores reciben cada una de las partículas. Si un observador mide el momento de una de ellas, sabe cuál es el momento de la otra. Si mide la posición, gracias al entrelazamiento cuántico y al principio de incertidumbre, puede la posición de la otra partícula de forma instantánea, lo que contradice el sentido común.

Animación que muestra dos átomos de oxígeno fusionándose para formar una molécula de O2 en su estado cuántico fundamental. Las nubes de color representan los orbitales atómicos. Los orbitales 2s y 2p de cada átomo se combinan para formar los orbitales σ y π de la molécula, que la mantienen unida. Los orbitales 1s, más interiores, no se combinan y permiten distinguir a cada núcleo. Lo que ocurre a escalas tan pequeñas es fascienante.

Si nos pudiéramos convertir en electrones, por ejemplo, sabríamos dónde y cómo estamos en cada momento y podríamos ver asombrados, todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor que, entonces sí, veríamos transcurrir a un ritmo más lento del que podemos detectar en los electrones desde nuestro macroestado espacio temporal. El electrón, bajo nuestro punto de vista se mueve alrededor del núcleo atómico a una velocidad de 7 millones de km/h.

A medida que se asciende en la escala de tamaños, hasta el tiempo se va ajustando a esta escala, los objetos, a medida que se hacen mayores se mueven más despacio y, además, tienen más duración que los pequeños objetos infinitesimales del micro mundo cuántico. La vida media de un neutron es de unos 15 minutos, por ejemplo, mientras que la vida media de una estrellas se puede contar en miles de millones de años.

En nuestra macro-escala, los acontecimientos y ,los objetos se mueven a velocidades que a nosotros nos parecen normales. Si se mueven con demasiada lentitud nos parece que no se mueven. Así hablamos de escala de tiempo geológico, para referirnos al tiempo y velocidad de la mayor parte de los acontecimientos geológicos que afectan a la Tierra, el tiempo transcurre aquí en millones de años y nosotros ni lo apreciamos; nos parece que todo está inmóvil. Nosotros, los humanos, funcionamos en la escala de años (tiempo biológico).

El Tiempo Cosmológico es aún mucho más dilatado y los objetos cósmicos (mundos, estrellas y galaxias), tienen una mayor duración aunque su movimiento puede ser muy rápido debido a la inmensidad del espacio universal en el que se mueven. La Tierra, por ejemplo, orbita alrededor del Sol a una velocidad media de 30 Km/s., y, el Sol, se desplaza por la Galaxia a una velocidad de 270 km/s. Y, además, se puede incrementar el tiempo y el espacio en su andadura al estar inmersos y ligados en una misma maya elástica.

Así, el espacio dentro de un átomo, es muy pequeño; dentro de una célula, es algo mayor; dentro de un animal, mayor aún y así sucesivamente… hasta llegar a los enormes espaciosa que separan las estrellas y las galaxias en el Universo.

Distancias astronómicas separan a las estrellas entre sí, a las galaxias dentro del cúmulo, y a los cúmulos en los supercúmulos. Las imágenes nos pueden dar la falsa sensación de cercanía, cuando en realidad, están a enormes distancias las unas de las otras.

Las distancias que separan a los objetos del Cosmos se tienen que medir con unidades espaciales, tal es su inmensa magnitud que, nuestras mentes, aunque podamos hablar de ellas de manera cotidiana, en realidad, no han llegado a asimilarlas.Y, a todo ésto, los físicos han intentado con denuedo elaborar una teoría completa de la gravedad que incluya la mecánica cuántica. Los cálculos de la mayoría de las teorías propuesta de la «gravedad cuántica» arrojan numerosos infinitos. Los físicos no están seguros si el problema es técnico o conceptual. No obstante, incluso prescindiendo de una teoría completa de gravedad cuántica, se puede deducir que los efectos de la teoría cuántica, habrían cruciales durante los primeros 10-43 segundos del inicio del universo, cuando éste tenía una densidad de 1093 gramos por centímetro cúbico y mayor. (El plomo sólido tiene una densidad de aproximadamente diez gramos por centímetro cúbico.) Este período, que es el que corresponde a la era de Planck, y a su estudio se le llama cosmología cuántica. Como el universo en su totalidad habría estado sujeto a grandes incertidumbres y fluctuaciones durante la era de Planck o era cuántica, con la materia y la energía apareciendo y desapareciendo de un vacío en grandes cantidades, el concepto de un principio del universo podría no tener un significado bien definido. En todo caso, la densidad del universo durante este período es de tal magnitud que escapa a nuestra comprensión. Para propósitos prácticos, la era cuántica podría considerarse el estado inicial, o principio, del universo. En consecuencia, los procesos cuánticos ocurridos durante este período, cualquiera sea su naturaleza, determinaron las iniciales del universo.

Una cosa nos ha podido quedar clara: Los científicos para lograr conocer la estructura del universo a su escala más grande, deben retroceder en el tiempo, centrando sus teorías en el momento en que todo comenzó. Para ello, como todos sabéis, se han formulado distintas teorías unificadoras de las cuatro fuerzas de la naturaleza, con las cuales se han modelado acontecimiento y en el universo primitivo casi a todo lo largo del camino hasta el principio. Pero cómo se supone que debió haber habido un «antes», aparece una barrera que impide ir más allá de una frontera que se halla fijada a los 10-43 [s] después del Big Bang, un instante conocido como «momento de Planck», en homenaje al físico alemán Max Planck.

Esta barrera existe debido a que antes del momento de Planck, durante el período llamado la «era de Planck o cuántica», se supone que las cuatro fuerza fundamentales conocidas de la naturaleza eran indistinguibles o se hallaban unificadas , que era una sola fuerza. Aunque los físicos han diseñado teorías cuánticas que unen tres de las fuerzas, una por una, a través de eras que se remontan al momento de Planck, hasta ahora les ha prácticamente imposible armonizar las leyes de la teoría cuántica con la gravedad de la relatividad de Einstein, en un sólo modelo teórico ampliamente convincente y con posibilidades claras de ser contrastado en experimentos de laboratorio y, mucho menos, con observaciones.

Y después de todo esto, sólo una caso me queda clara: ¡Lo poco que sabemos! A pesar de la mucha imaginación que ponemos en las cosas que creemos conocer.

emilio silvera

Ago

1

¿Qué es el agua? Sin ella, la Vida, no podría existir

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

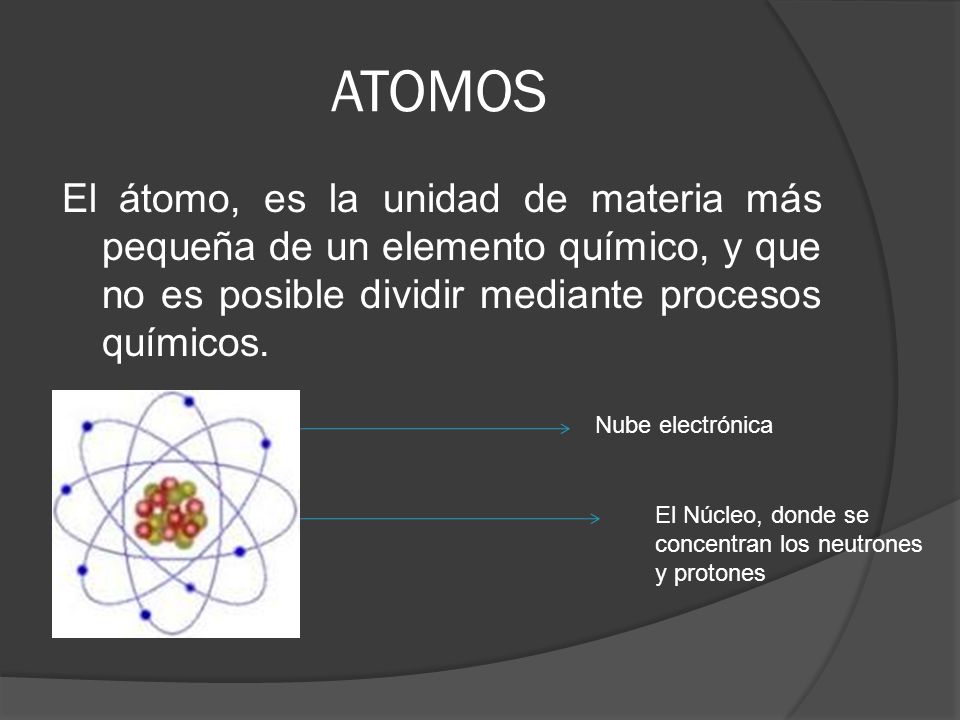

La mecánica cuántica desentraña los misterios del agua, según dicen unos científicos

Un modelo informático basado en la ecuación de Schrödinger descubre la interacción de sus moléculas

La ecuación de Schrödinger, uno de los fundamentos de la teoría de la mecánica cuántica, ha desvelado el funcionamiento de las moléculas del agua gracias al uso de un conjunto de ordenadores super-potentes. Formada por dos átomos de hidrógeno y por uno de oxígeno, se cree que el secreto de las propiedades de este líquido tan común como misterioso radica en la capacidad de sus moléculas para formar determinados enlaces entre los átomos de hidrógeno. El desarrollo de este nuevo modelo informático podría tener múltiples aplicaciones, y quizá resuelva determinadas cuestiones como la razón por la que el agua, en estado sólido (hielo), no se hunde dentro de sí misma.

El acercamiento a este extraño elemento constitutivo, sin embargo, desde la perspectiva de la física cuántica (desde la ecuación de Schrödinger para ser más exactos), y gracias al uso de un conjunto de ordenadores super-potentes, ha revelado la estructura subyacente del conjunto de moléculas aparentemente sencillas del agua, que están formadas “tan sólo” por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

El logro lo ha alcanzado un equipo de científicos de la universidad norteamericana de Delaware y de la Radboud University de Holanda, que han desarrollado un nuevo método para desvelar las propiedades ocultas del agua, y sin necesidad de concienzudos experimentos de laboratorio: simplemente, informática.

Principios fundamentales

Y es que, en teoría, toda la química y la física de la materia a escala macroscópica podría ser descrita íntegramente por una enorme ecuación de Schrödinger aplicable a más de 10 elevado a 23 átomos de una unidad de materia.

Utilizar esta ecuación y aplicarla de manera eficaz es actualmente posible gracias al uso de ordenadores con una capacidad de cálculo super-potente, que permitirían comprender algunas de las enigmáticas propiedades del agua. Este tipo de herramienta informática de análisis ya se ha aplicado en otros campos, como la meteorología y la mecánica celeste.

Los resultados de la investigación han sido publicados por la revista Science y han sido explicados en un comunicado de la universidad de Delaware. La investigación ha estado liderada por el profesor de física y astronomía de dicha universidad, Krzysztof Szalewicz, que ha colaborado con Robert Bukowski, de la Cornell University, y Gerrit Groenenboom y Ad van der Avoird, del Institute for Molecules and Materials de la Radboud University.

Propiedades extrañas

Todo el mundo sabe que una molécula de agua es H2O, pero, aunque su composición parezca simple, el agua líquida en realidad es mucho más compleja que eso. Por ejemplo, señala Szalewicz, contrariamente a otros líquidos, el agua aumenta de volumen cuando se congela, lo que explica que el hielo flote en el agua. Por otro lado, el agua puede absorber grandes cantidades de calor antes de empezar a calentarse y lo libera lentamente mientras se enfría.

Las características únicas del agua parecen relacionarse con su estructura molecular y con la capacidad de sus moléculas para formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. El hidrógeno de la molécula del agua tiene una carga ligeramente positiva, mientras que la carga del otro extremo de la molécula es ligeramente negativa.

Tradicionalmente se pensó que en el agua en estado líquido cada molécula se coordinaba con una media de otras cuatro moléculas gracias a estos enlaces de hidrógeno. Sin embargo, posteriormente se descubrió que esta coordinación tiene lugar sólo con dos moléculas.

Ambigüedades

Todas estas ambigüedades del agua han sido estudiadas desde la mecánica cuántica por Szalewicz y sus colegas, aplicando leyes de la física a un nivel microscópico.

El resultado: los investigadores han conseguido generar un nuevo marco teórico para describir la estructura y el comportamiento de la molécula del agua átomo a átomo, gracias a los ordenadores de última generación, multiprocesadores, capaces de aportar soluciones bastante ajustadas de las ecuaciones de la mecánica cuántica para la descripción de las fuerzas que ejercen unas moléculas del agua sobre otras. Esto debería permitir desvelar el porqué de las extrañas propiedades de este líquido.

Con un conjunto de ordenadores Linux funcionando en paralelo, y que realizaron cálculos a gran escala, el estudio tardó varios meses en completarse. El nuevo modelo puede predecir con bastante exactitud, tanto las propiedades de un par de moléculas de agua, como las del agua en estado líquido.

Las aplicaciones de este novedoso modelo, señalan los investigadores, van desde la posibilidad de comprender mejor el agua en diversos estados y en condiciones extremas, hasta el estudio de otros líquidos y sistemas moleculares, el ADN en biología o el llamado plegamiento de proteínas (proceso por el que una proteína alcanza su estructura tridimensional), entre otras.

Todos los expertos opinan que no, que al menos en nuestro mundo, el agua, como nos dijo Tales de Mileto hace miles de años, es esencial para la … ¡Vida!

Noticias de prensa

Totales: 85.779.392

Totales: 85.779.392 Conectados: 56

Conectados: 56