Jul

9

La Nebulosa de Orión (y sus alrededores)

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Orion ~

Clasificado en Orion ~

Comments (0)

Comments (0)

Jul

8

¿Y si el paso del tiempo no fuera más que una ilusión?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en ¡El Tiempo! ¿Qué será? ~

Clasificado en ¡El Tiempo! ¿Qué será? ~

Comments (6)

Comments (6)

ABC – Ciencia

Los investigadores creen que la unidad mínima de tiempo posible puede superar al tiempo de Planck

¿Hasta dónde es posible subdividir el tiempo? O, dicho de otro modo, ¿cuál es la unidad mínima de tiempo que permite la Naturaleza? La respuesta tiene profundas implicaciones tanto para la Ciencia como para la Filosofía, y un equipo internacional de investigadores acaba de demostrar que la unidad mínima de tiempo posible va mucho más allá de lo que se pensaba. El trabajo acaba de publicarse en The European Physical Journal.

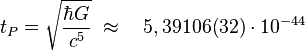

Pero veamos. Aunque a simple vista puede parecer posible dividir el tiempo en intervalos cada vez más pequeños, incluso hasta el infinito, la Física nos dice que que no es así, y que el menor intervalo temporal físicamente representativo posible es el llamado tiempo de Planck, que equivale a 10-43 segundos, es decir, a la diez septillonésima parte de un segundo. Este es, pues, en intervalo temporal más breve en el que las leyes de la Física pueden seguir usándose para estudiar la Naturaleza del Universo. El límite implica que dos eventos cualesquiera no pueden estar separados por un intervalo temporal inferior a éste.

O por lo menos esto es lo que se pensaba hasta ahora. Pero Mir Faizal, de las Universidades de Waterloo y Lethbridge en Canadá, Mohammed M. Khali, de la Universidad de Alejandría en Egipto y Saurya Das, también de la Universidad de Lethbridge, proponen, en efecto, que el menor intervalo de tiempo posible podría superar, incluso en varios órdenes de magnitud, al tiempo de Planck. Además, los físicos han demostrado que la mera existencia de este nuevo “tiempo mínimo” puede alterar las ecuaciones básicas de la Mecánica Cuántica. Y dado que la Mecánica Cuántica describe los sistemas físicos a una escala muy pequeña (la de las partículas subatómicas), el resultado sería un cambio profundo en la descripción de la realidad tal y como la conocemos.

“Podría ser -explica Faizal- que la escala mínima de tiempo posible en el Universo vaya mucho más allá del tiempo de Planck. Y esto, además, puede ser probado experimentalmente”.

Pero volvamos, por ahora, al tiempo de Planck, que de por sí es tan corto que nadie, en ningún laboratorio del mundo, ha conseguido aún examinarlo directamente. Y es que en Ciencia, y más en las ciencias básicas, la práctica va siempre muy por detrás de la teoría. Las mediciones más precisas, en efecto, apenas han logrado resultados con intervalos de cerca 10−17 de segundos, muy lejos de los 10-43 del tiempo de Planck, y lograr avanzar una sola escala más de magnitud puede suponer décadas de esfuerzo, investigación y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, a nivel teórico nada impide considerar el tiempo de Planck como algo muy real, una magnitud que funciona muy bien en varios campos de estudio, como la gravedad cuántica o la teoría de cuerdas. Y resulta que todas esas teorías sugieren que no es posible medir una longitud menor que la longitud de Planck, y por extensión un tiempo más breve que el tiempo de Planck. El tiempo de Planck se define como el tiempo que tarda un fotón, en el vacío, en recorrer la longitud de Planck a la velocidad de la luz.

La estructura del tiempo

Pasa el Tiempo y todo evoluciona

Motivados por una serie de estudios teóricos recientes, los investigadores decidieron profundizar más en la cuestión de la estructura del tiempo, en particular en la largamente debatida cuestión de si el tiempo es “discreto” o “continuo”. La diferencia entre ambas posibilidades es enorme. Si el tiempo fuera “discreto”, significaría que estaríamos ante una sucesión de momentos “fijos” e inmóviles, como si se tratara de los fotogramas de una película. En este caso, nuestra percepción del devenir del tiempo sería solo una ilusión, provocada por el paso de los fotogramas uno detrás de otro.

Por el contrario, si el tiempo fuera “continuo”, significaría que entre dos puntos cualquiera de la línea temporal sería posible colocar un número infinito de otros puntos temporales. En este caso, el tiempo no constaría de “fotogramas fijos”, sino que fluiría continuamente.

“En nuestro estudio -asegura Faizal- proponemos que el tiempo es discreto, e incluso hemos sugerido varias formas de demostrarlo experimentalmente”.

Uno de los experimentos propuestos por el equipo de científicos consiste en medir las emisiones espontáneas de un átomo de hidrógeno. Las ecuaciones de la Mecánica Cuántica modificadas con las nuevas ideas de los científicos predicen, en efecto, una sutil diferencia en la tasa de emisiones espontáneas con respecto a las ecuaciones sin modificar. Y los efectos observados en esas mediciones pueden ser observados en las tasas de desintegración de esas partículas y de los núcleos inestables.

Basándose en sus análisis de las emisiones espontáneas del hidrógeno, los investigadores pudieron estimar que el mínimo intervalo de tiempo posible está varias órdenes de magnitud por encima del tiempo de Planck. Faizal y sus colegas sugieren, además, que los cambios que han propuesto en las ecuaciones básicas de la Mecánica Cuántica podrían modificar nuestro concepto mismo de tiempo, así como su definición. Y explican que la estructura temporal podría considerarse similar a una estructura cristalina, que consiste en segmentos discretos que se repiten de forma regular.

En términos más filosóficos, el argumento de que la estructura temporal es “discreta” sugiere que nuestra percepción del tiempo como algo que fluye constantemente no sería más que una ilusión.

“El Universo físico -explica Faizal- es en realidad como una película de imágenes en movimiento, en la que una serie de fotogramas fijos proyectados sucesivamente en una pantalla crean la ilusión de estar ante imágenes que se mueven. Por lo tanto, si este punto de vista se toma en serio, entonces nuestra percepción consciente de la realidad física basada en el movimiento continuo se convierte en una ilusión producida por una estructura matemática discreta subyacente”.

“La propuesta -continúa el investigador- convierte en una realidad la física platónica en la naturaleza”, en referencia al argumento de Platón de que existe una verdadera realidad que es independiente de nuestros sentidos. “Sin embargo, y a diferencia de las teorías del idealismo platónico, nuestra propuesta puede ser probada experimentalmente, y no solo argumentada filosóficamente”.

Noticias Prensa

Jul

8

¡El futuro! ¿Podremos diseñarlo nosotros?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Futuro incierto ~

Clasificado en El Futuro incierto ~

Comments (0)

Comments (0)

Rayos Cósmicos y otros temas del Universo

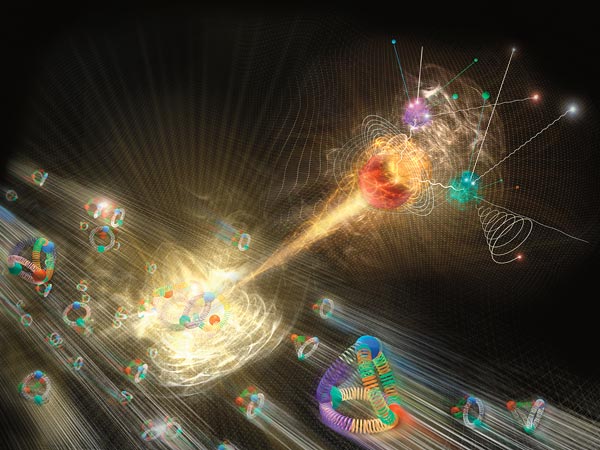

Inmensas máquinas del LHC que buscarán las partículas (hipotéticas) de la “materia oscura” (hipotética)

Lo cierto es que si creemos que nosotros podremos diseñar nuestro futuro, estaríamos dándonos más importancia de la que en realidad tenemos. Podemos hacer que algunas cosas sean de cierta manera durante un tiempo limitado pero, nada dura para siempre y, si interviene la Naturaleza, lo que nosotros querámos poca importancia puede tener. Es cierto que, también somos y formamos parte de esa Naturaleza que no podemos dominar y, siendo así (que lo es), podremos comprender lo incomprensible del comportamiento Humano.

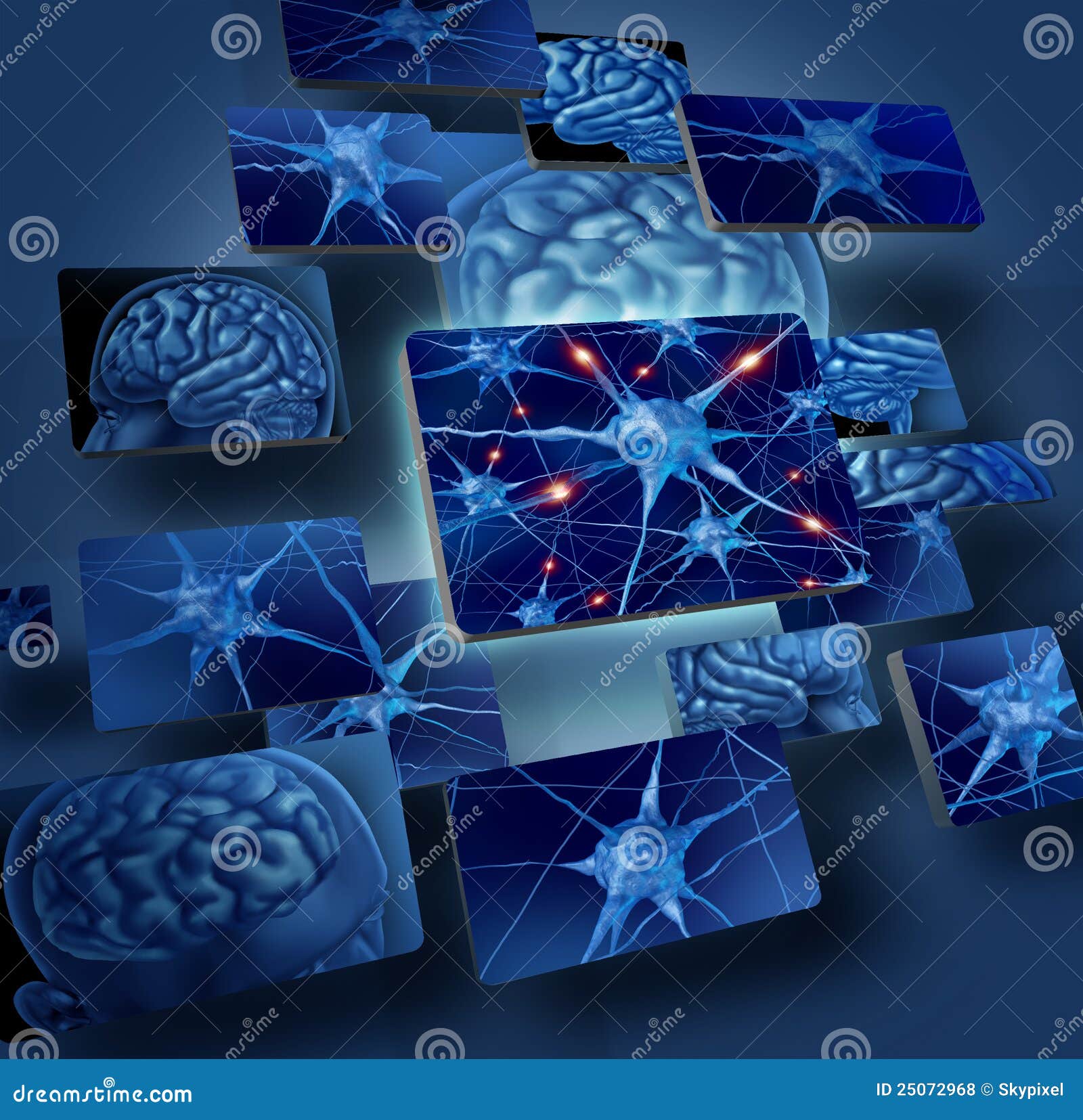

¿Qué hay ahí realmente? ¿Sabremos alguna vez los procesos que fabrican los pensamientos?

He dado muchas vueltas a la IA y a la consciencia de los seres vivos. Las conclusiones a las que he podido son que el pensamiento consciente debe involucrar componentes que no pueden ser siquiera simulados adecuadamente por una mera computación; menos aún podría la computación por sí sola, provocar cualquier sentimiento o intención consciente. En consecuencia, la mente debe ser realmente algo que no puede describirse mediante ningún tipo de términos computacionales.

!La Nube!: el cielo en la computación

Uno de los términos de los que más se habla actualmente en materia de tecnología es “la nube”. Aunque para muchos puede resultar , no lo es. Este concepto de la computación moderna, nube, está tomando un auge que probablemente sea una variable en la economía basada en computadoras.

Computación por nube, o simplemente “la nube”, es una plataforma que te permite utilizar recursos, ya sea de una compañía o de tu mismo trabajo, por remoto, desde tu computadora a un servidor, casi siempre a través de la Internet. En otras palabras, puedes usar aplicaciones y/o hacer trabajos sin la necesidad de programas y tus trabajos no tienen que ser grabados en tu computadora.

Bien es verdad que no tenemos una comprensión científica de la mente humana. Sin embargo, esto no quiere decir que el fenómeno de la consciencia deba permanecer fuera de la explicación científica. Ya se están buscando caminos científicos para dar esa explicación del misterio más profundo (seguramente) del Universo.

La comprensión es, después de todo, de lo que trata la ciencia; y la ciencia es mucho más que la mera computación mecánica.

¿Cómo podríamos trasladar la conciencia a un ? Algunos ya lo están intentando y, no es algo que yo pueda asimilar, toda vez que, lo artificial siempre será “una copia” de lo natural pero… ¿Qué pasaría si llegan a conseguirlo? ¿Qué entes saldrán de ese… “paso adelante”? ¿Estamos llegando a niveles que van más allá de lo que nos podría convenir?

¿Cuál es el de acción de la ciencia? ¿Son solamente los atributos materiales de nuestro Universo los que son abordables con sus métodos, mientras nuestra existencia mental debe quedar para siempre fuera de su alcance? ¿O podríamos llegar algún día a una comprensión científica adecuada del profundo misterio de la mente? ¿Es el fenómeno de la consciencia humana algo que está más allá del dominio de la investigación científica, o podrá la potencia del método científico resolver algún día el problema de la propia existencia de nuestro yo consciente?

Nanorobots que introducidos en nuestros cuerpos, curarán dolencias hoy incurables

Creo que se avecina un cambio importante, y, nuestros cerebros que forman parte del mundo material del Universo, tiene un ingrediente que aún no hemos llegado a comprender. Incluso con nuestra limitada comprensión actual de la naturaleza de este ingrediente ausente en nuestro saber, sí podemos a señalar donde debe estar dejando su huella, y como debería estar aportando una contribución vital a lo que quiera que sea en que subyacen nuestros sentimientos y acciones conscientes.

Una visión científica del mundo que no trate de entender en profundidad el problema de la mente consciente no puede tener pretensiones serias de compleción. La consciencia es parte de nuestro Universo, de modo que cualquier teoría física que no le conceda un lugar apropiado se queda muy lejos de proporcionar una descripción auténtica del mundo.

Claro que, todo conocimiento científico es un de dos filos. Lo que realmente hacemos con nuestro conocimiento científico es otra cuestión. Tratemos de ver dónde pueden llevarnos nuestras visiones de la ciencia y la mente. No siempre hemos sabido utilizar los descubrimientos hechos por los seres de nuestra especie. Acordémonos de la famosa fórmula de Einstein: E = mc2 que, en nuestro triste recuerdo nos trae aquella imagén fatal de la bamba de Hirosima. Es una lástima que, en la Segunda Guerra Mundial, algunos de los mejores físicos del mundo (Planck, Heisenberg y otros, se pusieran al servicio de Hitler). Pero dejeemos los malos recuerdos.

La Conciencia dividida

Las de arriba son dos calles de Madrid que, al igual que muchas otras del mundo reflejan logros de la Humanidad que no siempre ha sabido administrar los medios que la Naturaleza les ha proporcionado. De la misma manera, estamos haciendo con la Ciencia que no siempre, sabemos utilizar aquellos descubrimientos que nos podrían llevar a un futuro mejor.

Pensemos que incluso en aquellos países afortunados donde hay una paz próspera y una libertad democrática, los recursos naturales y humanos son malgastados de formas aparentemente absurdas. ¿No es ésta una clara muestra de la estupidez del hombre? Aunque creemos representar el pináculo de la inteligencia en el reino animal, esta inteligencia parece tristemente inadecuada para manejar muchos de los problemas a los que nuestra propia sociedad nos obliga a hacer frente.

Aunque no podemos dejar de reconocer que hemos sido capaces de llegar a conocimientos muy profundos que están situados desde lo más pequeño hasta lo más grande. De átomos y galaxias podemos hablar ahora y contar a quien quiera escuchar como nacen, viven y mueren las estrellas para que nosotros podamos estar aquí.

Pese a todo, no pueden negarse los logros positivos de nuestra inteligencia. Entre dichos logros se encuentran nuestras impresionantes ciencia y tecnología. En realidad, algunos de estos logros son alto cuestionables a largo (o corto) plazo, así lo atestiguan múltiples problemas medioambientales y un genuino temor a una catástrofe mundial inducida por las nuevas tecnologías traídas de la mano por nuestra moderna sociedad (aquí mismo, en éste foro, se ha expresado el temor sobre las consecuencias que traerá el LHC que a primeros del próximo septiembre será puesto en marcha para la partícula de Higgs, y que, según algunos, andar jugando con tan enormes energías pudiera crear un agujero negro que se engulla a la Tierra entera). Os puedo que dicho temor es infundado.

Pero, no podemos mirar para otro lado sin ver que, nuestras tecnologías no sólo nos proporciona una enorme expansión del dominio de nuestro yo físico sino que también amplia nuestras capacidades mentales mejorando en gran medida nuestras habilidades para realizar muchas tareas rutinarias. ¿Qué pasa con las tareas mentales que no son rutinarias, las tareas que requieren inteligencia genuina?

Hormigas inteligentes

A veces me pregunto si podrían ser los Robots la . ¿No existe la posibilidad completamente diferente de una enorme expansión de una capacidad mental, a saber, esa inteligencia electrónica ajena que apenas está empezando a emerger de los extraordinarios avances en tecnología de ordenadores? De hecho, con frecuencia nos dirigimos ya a los ordenadores en busca de asistencia intelectual.

¿Un mundo de Drones? ¿Qué seguridad es esa?

Hay muchas circunstancias en las que la inteligencia humana sin ayuda no resulta nada adecuada para prever las consecuencias probables de acciones alternativas. Tales consecuencias pueden quedar mucho más allá del alcance del poder computacional humano; así pues, cabe esperar que los ordenadores del futuro amplíen enormemente este papel, en la computación pura y dura proporcione una ayuda incalculable para la inteligencia humana.

Pero ¿no cabe la posibilidad de que los ordenadores lleguen finalmente a mucho más que todo esto? Muchos expertos afirman que los ordenadores nos ofrecen, al menos en principio, el potencial para una inteligencia artificial que al final superará a la nuestra. Una vez que los robots controlados por ordenador alcancen el nivel de “equivalencia humana”, entonces no pasará mucho tiempo, argumentan ellos, antes de que superen rápidamente nuestro propio y exiguo nivel. Sólo entonces, afirman estos expertos, tendremos una autoridad con inteligencia, sabiduría y entendimiento suficientes que sea capaz de resolver los problemas de este mundo que ha creado la humanidad.

A todo esto señalan el rapidísimo crecimiento exponencial de la potencia de los ordenadores y basan sus estimaciones en comparación entre la y precisión de los transistores, y la relativa lentitud y poca sólida acción de las neuronas. De hecho, los circuitos electrónicos son ya más de un millón de veces más rápido que el disparo de las neuronas en el cerebro (siendo la velocidad de aproximadamente 109 segundos para los transistores y de 13 segundos para las neuronas, y tienen una exactitud cronométrica y una precisión de acción que de ningún modo comparten las neuronas.

El Chip Intel Pentium tiene más de tres millones de de transistores en una “rodaja de silicio” del tamaño aproximado de una uña del pulgar, capaz cada uno de ellos de realizar 113 millones de por segundo.

Se argumenta que el total de neuronas de un cerebro humano (unos cientos de miles de millones) supera absolutamente al número de transistores de un ordenador. Además, existen muchas más conexiones, en promedio, entre neuronas diferentes que las que existen entre los transistores de un ordenador. En particular las células de Purkinje en el cerebelo pueden tener hasta ochenta mil terminaciones sinápticas (uniones entre neuronas), mientras que para un ordenador, el número correspondiente es de tres o cuatro a lo sumo. Además, la mayoría de los transistores de los ordenadores actuales están relacionados solamente con la memoria y no directamente con la acción computacional, mientras que tal acción computacional podría estar mucho más extendida en el caso del cerebro.

Cerebros espintrónicos de increíbles capacidades que, en mucho, podrán superar los de los seresd vivos en el futuro próximo. Si hiciéramos caso de las afirmaciones más extremas de los defensores más locuaces de la IA, y aceptáramos que los ordenadores y los robots guiados por ordenador superarán con el tiempo (quizá en muy poco tiempo) todas las capacidades humanas, entonces los ordenadores serían capaces de hacer muchísimo más que ayudar simplemente a nuestras inteligencias. Podríamos entonces dirigirnos a estas inteligencias superiores en busca de consejo y autoridad en todas las cuestiones de ; ¡y finalmente podrían resolverse los problemas del mundo generados por la humanidad!

Pero parece haber otra consecuencia lógica de estos desarrollos potenciales que muy bien podría producirnos una alarma genuina. ¿No harían estos ordenadores a la largo superfluos a los propios humanos? Si los robots guiados por resultaran ser superiores a nosotros en todos los aspectos, entonces ¿no descubrirían que pueden dirigir el mundo sin ninguna necesidad de nosotros? La propia humanidad se habría quedado obsoleta. Quizá si tenemos suerte, ellos podrían conservarnos como animales de compañía.

Yo, como he dejado claro otras veces. Soy partidario de pensar que, una cosa es la Inteligencia Artificial y otra muy distinta es el pensamiento consciente, muy superior a aquella que trabaja sólo con los suministrados previamente, sin poder de repentizar una solución que no esté en su programación. ¿Llegarán los robots algún día a pensar por sí mismos, como ahora lo hacemos nosotros?

La cuestión no es nada sencilla y plantea muchas variantes de entre las que de momento, podríamos exponer aquí las propuestas por Roger Penrose y que son las siguientes:

¡¡ Cuidado!! a ser dioses pueden traer consecuencias. Por no ir más lejos, hace unos días pudimos leer sobre la posible vida sintética futura a partír de la levadura. ¡Qué cosas!

- Todo pensamiento es computación; en particular, las sensaciones de conocimiento consciente son provocadas simplemente por la ejecución de computaciones apropiadas.

- El conocimiento es un aspecto de la acción física del cerebro; y si bien cualquier acción física puede ser simulada computacionalmente, la simulación computacional no puede por sí misma provocar conocimiento.

- La acción física apropiada del cerebro provoca conocimiento, pero esta acción física nunca puede ser simulada adecuadamente de forma computacional.

- El conocimiento no puede explicarse en términos físicos, computacionales o cualesquiera otros términos científicos.

Está claro que adentrarnos aquí a ciertas profundidades del pensamiento, no parece adecuado ni al momento ni al lugar, sin embargo, debemos pensar en que, la propia materia parece tener una existencia meramente transitoria puesto que puede transformarse de una forma en otra. Incluso la masa de un cuerpo material , que proporciona una medida física precisa de la cantidad de materia que contiene el cuerpo, puede transformarse en circunstancias apropiadas en pura energía (según E=mc2) de modo que incluso la sustancia material parece ser capaz de transformarse en algo con una actualidad meramente matemática y teórica.

De todas las maneras, por mi parte, me quedo con el punto tercero de los enumerados anteriormente, es un punto de más operacional que el anterior, puesto que afirma que existen manifestaciones externas conscientes (por ejemplo, cerebros) que difieren de las manifestaciones externas de un ordenador: los efectos externos de la consciencia no pueden ser correctamente simulados por un ordenador.

¿Permite la Física la posibilidad de una acción que, en principio, sea imposible de simular en un ordenador? La respuesta no está completamente clara, sin embargo, según creo, es que tal acción no computacional tendría que encontrarse en un área de la física que está fuera de las leyes físicas actualmente conocidas.

Claro que, en este simple comentario, no queda claro quien será el vencedor final: Fisicalismo frente a Mentalismo. ¿Seremos tan estúpidos como para poder crear que nos superen en inteligencia hasta el punto de que puedan dominarnos?

Ahí queda la flotando en el aire.

emilio silvera

Jul

8

Creemos cosas que…, ¿serán ciertas?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

La verdadera Historia de la Teoría del Caos

Diagrama de la trayectoria del sistema de Lorenz para los valores r = 28, σ = 10, b = 8/3.

Teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y otras disciplinas científicas que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor determinísticos, es decir; su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales.

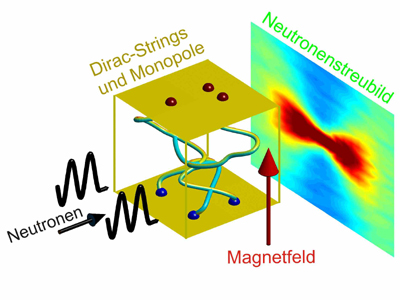

Montaje experimental. Foto: HZB, D.J.P. Morris y A. Tennant. Monopolos magneticos .

Hubo un tiempo, el el Universo muy temprano, en el que la temperatura estaba encima de algunos cientos de veces la masa del protón, cuando la simetría aún no se había roto, y la fuerza débil y electromagnética no sólo eran la misma matemáticamente, sino realmente la misma. Un físico que hibiera podido estar allí presente, en aquellos primeros momento, no habría podido observar ninguna diferencia real entre las fuerzas producidas por el intercambio de estas cuatro partículas: las W, la Z y el Fotón.

Muchas son las sorpresas que nos podríamos encontrar en el universo primitivo, hasta la presencia de agua ha sido detectada mediante la técnica de lentes gravitacionales en la galaxia denominada MG J0414+0534 que está situada en un tiempo en el que el Universo sólo tenía dos mil quinientos millones de años de edad. El equipo investigador pudo detectar el vapor de agua presente en los chorros de emisión de un agujero negro supermasivo. Este tipo de objeto es bastante raro en el universo actual. El agua fue observada en forma de mases, una emisión de radiación de microondas provocada por las moléculas (en este caso de agua) al ser amplificadas por una onda o un campo magnético.

Siguiendo con el trabajo, dejemos la noticia de más arriba (sólo insertada por su curiosidad y rareza), y, sigamos con lo que hemos contado repetidas veces aquí de las fuerzas y la simetría antes de que, el universo se expandiera y enfriara para que, de una sóla, surgieran las cuatro fuerzas que ahora conocemos: Gravedad que campa sola y no quiere juntarse con las otras fuerzas del Modelo Estándar, el electromagnetismo y las nucleares débil y fuerte.

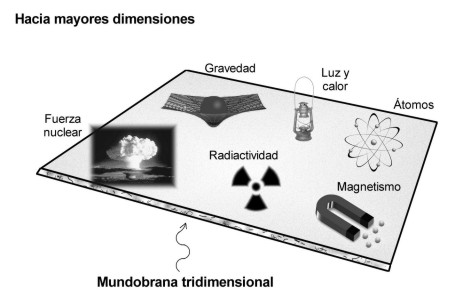

Las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la electricidad, el magnetismo, la radiactividad y las reacciones nucleares están confinadas a un “mundobrana” tridimensional, mientras que la gravedad actúa en todas las dimensiones y es consecuentemente más débil. Seguramente ese será el motivo por el cual, encontrar al Bosón mediador de la fuerza, el Gravitón, resulta tan difícil.

De manera similar, aunque menos clara, las teorías de supersimetrías conjeturaban que las cuatro fuerzas tal vez estaban ligadas por una simitría que se manifestaba en los niveles de energía aún mayores que caracterizaban al universo ya antes del big bang. La intodución de un eje histórico en la cosmolo´gia y la física de particulas (como decía ayer en uno de los trabajos), beneficio a ambos campos. Los físicos proporcionaron a los cosmólogos una amplia gama de herramientas útiles para saber cómo se desarrolló el universo primitivo. Evidentemente, el Big Bang no fue una muralla de fuego de la que se burló Hoyle, sino un ámbito de suscesos de altas energías que muy posiblemente pueden ser comprensibles en términos de teoría de campo relativista y cuántica.

La cosmología, por su parte, dio un tinte de realidad histórica a las teorías unificadas. Aunque ningún acelerador concebible podrían alcanzar las titánicaqs energías supuestas por las grandes teorías unificadas y de la supersimetría, esas exóticas ideas aún pueden ser puestas a prueba, investigando su las partículas constituyentes del universo actual son compatibles con el tipo de historia primitiva que implican las teorías.

Gell-Mann, el premio Nobel de física, al respeto de todo esto decía: “Las partículas elementales aparentemente proporcionan las claves de algunos de los misterios fundamentales de la Cosmología temprana… y resulta que la Cosmología brinda una especia de terreno de prueba para alguna de las ideas de la física de partículas elementales.” Hemos podido llegar a descubrir grandes secretos de la naturaleza mediante los pensamientos que, surgidos de la mente desconocida y misteriosa de algunos seres humanos, han podido ser intuidos mediante ráfagas luminosas que nunca sabremos de dónde pudieron surgir )Lorentz, Planck, Einstein, Heisenmberg, Dirac, Eddigton, Feymann, Wheeler… Y, una larga lista de privilegiados que pudieron ver, lo que otros no podían.

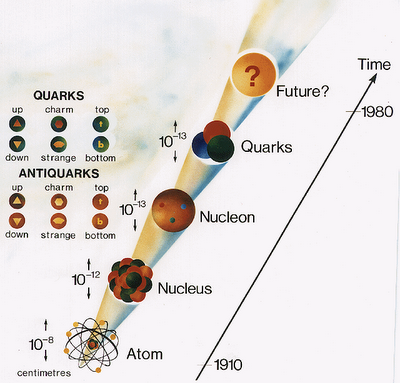

Moléculas, átomos y conexiones para formar pensamientos

Hemos llegado a poder discernir la relación directa que vincula el tamaño, la energía de unión y la edad de las estructuras fundamentales de la Naturaleza. Una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo; lo mismo podemos decir de un átomo respecto al núcleo atómico, y de un núcleo con respecto a los quarks que contiene. La cosmología sugiere que esta relación resulta del curso de la historia cósmica, que los quarks se unieron primero en las energías extremadamente altas del big bang original y que a medida que el Universo se expandió, los protones y neutrones compuestos de quarks se unieron para formar núcleos de átomos, los cuales, cargados positivamente, atrajeron a los electrones cargados con electricidad negativa estableciéndose así como átomos completos, que al unirse formaron moléculas.

Si es así (que lo es), cuanto más íntimamente examinemos la Naturaleza, tanto más lejos hacia atrás vamos en el tiempo. Alguna vez he puesto el ejemplo de mirar algo que no es familiar, el dorso de la mano, por ejemplo, e imaginemos que podemos observarlo con cualquier aumento deseado.

Con un aumento relativamente pequeño, podemos ver las células de la piel, cada una con un aspecto tan grande y complejo como una ciudad, y con sus límites delineados por la pared celular. Si elevamos el aumento, veremos dentro de la célula una maraña de ribosomas serpenteando y mitocondrias ondulantes, lisosomas esféricos y centríolos, cuyos alrededores están llenos de complejos órganos dedicados a las funciones respiratorias, sanitarias y de producción de energía que mantienen a la célula.

Ya ahí tenemos pruebas de historia. Aunque esta célula particular solo tiene unos pocos años de antigüedad, su arquitectura se remonta a más de mil millones de años, a la época en que aparecieron en la Tierra las células eucariota o eucarióticas como la que hemos examinado.

Todo lo pequeño se hace grande ante el “ojo” del miscroscópio electrónico que puede profundizar más allá de la superficie de las cosas, así si pùdiéramos mirar el dorso de la mano, por ejmplo, nos quedaríamos asombrados de lo que allí está presente.

Esta imagen es la obtenido de un meteorito venido desde Marte en el que se creyó que había seres vivos

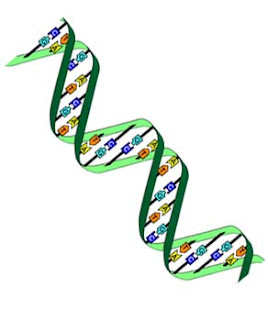

Para determinar dónde obtuvo la célula el esquema que le indicó como formarse, pasemos al núcleo y contemplemos los delgados contornos de las macromoléculas de ADN segregadas dentro de sus genes. Cada una contiene una rica información genética acumulada en el curso de unos cuatro mil millones de años de evolución.

Almacenado en un alfabeto de nucleótidos de cuatro “letras”- hecho de moléculas de azúcar y fosfatos, y llenos de signos de puntuación, reiteraciones para precaver contra el error, y cosas superfluas acumuladas en los callejones sin salida de la historia evolutiva-, su mensaje dice exactamente cómo hacer un ser humano, desde la piel y los huesos hasta las células cerebrales.

Si elevamos más el aumento veremos que la molécula de ADN está compuesta de muchos átomos, con sus capas electrónicas externas entrelazadas y festoneadas en una milagrosa variedad de formas, desde relojes de arena hasta espirales ascendentes como largos muelles y elipses grandes como escudos y fibras delgadas como puros. Algunos de esos electrones son recién llegados, recientemente arrancados a átomos vecinos; otros se incorporaron junto a sus núcleos atómicos hace más de cinco mil millones de años, en la nebulosa de la cual se formó la Tierra.

Una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo; lo mismo podemos decir de un átomo respecto al núcleo atómico, y de un núcleo con respecto a los quarks que contiene. Sion embargo, nos queda la duda de: ¿qué podrá haber más allá de los Quarks?

¿Qué no podremos hacer cuando conozcamos la naturaleza real del átomo y de la luz? El fotón, ese cuánto de luz que parece tan insignificante, nos tiene que dar muchas satisfacciones y, en él, están escondidos secretos que, cuando sean revelados, cambiará el mundo. Esa imagen de arriba que está inmersa en nosotros en en todo el Universo, es la sencilles de la complejidad. A partir de ella, se forma todo: la muy pequeño y lo muy grande.

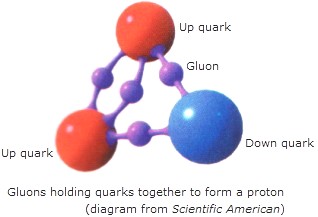

Si elevamos el aumento cien mil veces, el núcleo de un átomo de carbono se hinchará hasta llenar el campo de visión. Tales núcleos y átomos se formaron dentro de una estrella que estalló mucho antes de que naciera el Sol. Si podemos aumentar aún más, veremos los tríos de quarks que constituyen protones y neutrones. Los quarks han estado unidos desde que el Universo sólo tenía unos pocos segundos de edad.

Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser desposeído de su electrón aplicando sólo unos miles de electrón-voltios de energía. Sin embargo, para dispersar los nucleones que forman el núcleo atómico se requieren varios millones de electrón-voltios, y para liberar los quark que constituyen cada nucleón.

Uno de los misterios de la naturaza, están dentro de los protomes y netrones que, confromados por Quarks, resulta que, si estos fueran liberados, tendrían independientemente, más energía que el protón que conformaban. ¿cómo es posible eso?

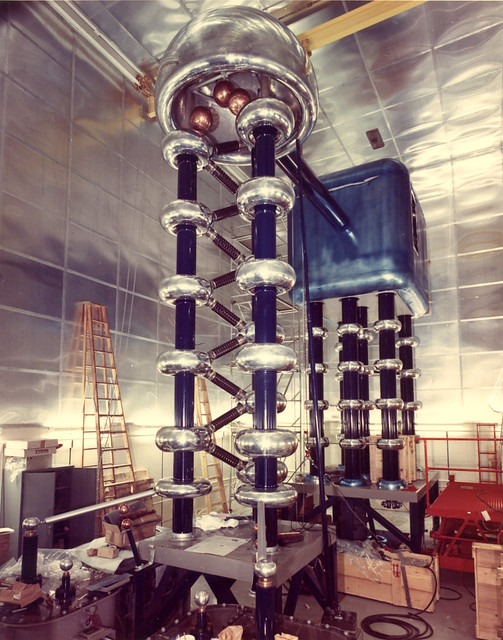

Introduciendo el eje de la historia, esta relación da testimonio del pasado de las partículas: las estructuras más pequeñas, más fundamentales están ligadas por niveles de energía mayores porque las estructuras mismas fueron forjadas en el calor del big bang. Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionen como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas; un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el Universo primitivo. El acelerador de 200 Kev diseñado en los años veinte por Cockroft y Walton reproducía algunos de los sucesos que ocurrieron alrededor de un día después del comienzo del big bang. Los aceleradores construidos en los años cuarenta y cincuenta llegaron hasta la marca de un segundo. El Tevatrón del Fermilab llevó el límite a menos de una milmillonésima de segundo después del comienzo del Tiempo. El nuevo LHC proporcionara un atisbo del medio cósmico cuando el Universo tenía menos de una billonésima de segundo de edad.

Esta es una edad bastante temprana: una diez billonésima de segundo es menos que un pestañeo con los párpados en toda la historia humana registrada. A pesar de ello, extrañamente, la investigación de la evolución del Universo recién nacido indica que ocurrieron muchas cosas aún antes, durante la primera ínfima fracción de un segundo.

Todos los teóricos han tratado de elaborar una explicación coherente de los primeros momentos de la historia cósmica. Por supuesto, sus ideas fueron esquemáticas e incompletas, muchas de sus conjeturas, sin duda, se juzgaran deformadas o sencillamente erróneas, pero constituyeron una crónica mucho más esclarecedora del Universo primitivo que la que teníamos antes.

A los cien millones de años desde el comienzo del tiempo, aún no se habían formado las estrellas, si acaso, algunas más precoces. Aparte de sus escasas y humeantes almenaras, el Universo era una sopa oscura de gas hidrógeno y helio, arremolinándose aquí y allá para formar protogalaxias.

He aquí la primera imagen jamás obtenida de antimateria, específicamente un “anti-átomo” de anti-hidrógeno. Este experimento se realizó en el Aparato ALPHA de CERN, en donde los anti-átomos fueron retenidos por un récord de 170 milisegundos (se atraparon el 0.005% de los anti-átomos generados).

A la edad de mil millones de años, el Universo tiene un aspecto muy diferente. El núcleo de la joven Vía Láctea arde brillantemente, arrojando las sobras de cumulonimbos galácticos a través del oscuro disco; en su centro brilla un quasar blanco-azulado. El disco, aún en proceso de formación, es confuso y está lleno de polvo y gas; divide en dos partes un halo esférico que será oscuro en nuestros días, pero a la sazón corona la galaxia con un brillante conjunto de estrellas calientes de primera generación.

Para determinar dónde obtuvo la célula es esquema que le indicó como formarse, pasemos al núcleo y contemplemos los delgados contornos de las macromoléculas de ADN segregadas dentro de sus genes. Cada una contiene una rica información genética acumulada en el curso de unos cuatro mil millones de años de evolución.

Claro que, nuestra historia está relacionada con todo lo que antes de llegar la vida al Universo pudo pasar. ¡Aquella primera célula! Se replicó en la sopa primordial llamada Protoplasma vivo y, sigguió evolucionando hasta conformar seres de diversos tipos y, algunos, llegaron a adquirir la conciencia.

Macromolécula

Almacenado en un alfabeto de nucleótidos de cuatro “letras”- hecho de moléculas de azúcar y fosfatos, y llenos de signos de puntuación, reiteraciones para precaver contra el error, y cosas superfluas acumuladas en los callejones sin salida de la historia evolutiva-, su mensaje dice exactamente cómo hacer un ser humano, desde la piel y los huesos hasta las células cerebrales.

célula cerebral

Si elevamos más el aumento veremos que la molécula de ADN está compuesta de muchos átomos, con sus capas electrónicas externas entrelazadas y festoneadas en una milagrosa variedad de formas de una rareza y de una incleible y extraña belleza que sólo la Naturaleza es capaz de conformar.

Molécula de ADN

Si elevamos el aumento cien mil veces, el núcleo de un átomo de carbono se hinchará hasta llenar el campo de visión. Tales núcleos átomos se formaron dentro de una estrella que estalló mucho antes de que naciera el Sol. Si podemos aumentar aún más, veremos los tríos de quarks que se constituyen en protones y neutrones.

Átomo de Carbono

Los quarks han estado unidos desde que el Universo sólo tenía unos pocos segundos de edad. Una vez que fueron eliminados los antiquarks, se unieron en tripletes para formar protones y neutrones que, al formar un núcleo cargado positivamente, atrayeron a los electrones que dieron lugar a formar los átomos que más tarde, conformaron la materia que podemos ver en nuestro unioverso.

Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser desposeído de su electrón aplicando sólo unos miles de electrón-voltios de energía. Sin embargo, para dispersar los nucleaones que forman el núcleo atómico se requieren varios millones de electrón-voltios, y para liberar los quarks que constituyen cada nucleón se necesitaría cientos de veces más energía aún.

Los Quarks dentro del núcleo están sometidos a la Interacción fuerte, es decir, la más potente de las cuatro fuerzas fundamentales del Universo, la que mantiene a los Quarks confinados dentro del núcleo atómico por medio de los Gluones.

Introduciendo el eje de la historia, esta relación da testimonio del pasado de las partículas: las estructuras más pequeñas, más fundamentales están ligadas por niveles de energía mayores porque las estructuras mismas fueron forjadas en el calor del big bang.

Haces de protones que chocan cuando viajan a velocidad relativista en el LHC

Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionen como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas; un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el Universo primitivo.

El acelerador de 200 kev diseñado en los años veinte por Cockroft y Walton reproducía algunos de los sucesos que ocurrieron alrededor de un día después del comienzo del big bang.

Aquel acelerador nada tenía que ver con el LHC de ahora, casi un siglo los separa

Los aceleradores construidos en los años cuarenta y cincuenta llegaron hasta la marca de un segundo. El Tevatrón del Fermilab llevó el límite a menos de una milmillonésima de segundo después del comienzo del Tiempo. El nuevo supercolisionador superconductor proporcionara un atisbo del medio cósmico cuando el Universo tenía menos de una billonésima de segundo de edad.

El Tevatrón del Fermilab ya estaba en el camino de la modernidad en los avances de la Física

Esta es una edad bastante temprana: una diez billonésima de segundo es menos que un pestañeo con los párpados en toda la historia humana registrada. A pesar de ello, extrañamente, la investigación de la evolución del Universo recién nacido indica que ocurrieron muchas cosas aún antes, durante la primera ínfima fracción de un segundo.

Todos los teóricos han tratado de elaborar una explicación coherente de los primeros momentos de la historia cósmica. Por supuesto, sus ideas fueron esquemáticas e incompletas, muchas de sus conjeturas, sin duda, se juzgaran deformadas o sencillamente erróneas, pero constituyeron una crónica mucho más aclaradora del Universo primitivo que la que teníamos antes.

Recreación del Universo primitivo

Bueno amigos, el trabajo era algo más extenso y entrábamos a explicar otros aspectos y parámetros implicados en todo este complejo laberinto que abarca desde lo muy grande hasta la muy pequeño, esos dos mundos que, no por ser tan dispares, resultan ser antagónicos, porque el uno sin el otro no podría exisitir. Otro día, seguiremos abundando en el tema apasionante que aquí tratamos.

emilio silvera

Jul

7

¡La Importancia de las Constantes Universales!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Constantes universales ~

Clasificado en Constantes universales ~

Comments (6)

Comments (6)

Hay en todas las cosas un ritmo que es de nuestro Universo.

“Hay simetría, elegancia y gracia…esas cualidades a las que se acoge el verdadero artista. Uno puede encontrar ese ritmo en la sucesión de las estaciones, en la en que la arena modela una cresta, en las ramas de un arbusto creosota o en el diseño de sus hojas. Intentamos copiar ese ritmo en nuestras vidas y en nuestra sociedad, buscando la medida y la cadencia que reconfortan. Y sin embargo, es posible ver un peligro en el descubrimiento de la perfección última. Está claro que el último esquema contiene en sí mismo su propia fijeza. En esta perfección, todo conduce hacia la muerte.”

De “Frases escogidas de Muad´Dib”, por la Princesa Irulan.

Conociendo el Universo

Pero demos un salto en el tiempo y viajémos hasta los albores del siglo XX cuando se hacía vez más ervidente que alguna clase de energía atómica era responsable de la potencia del Sol y del resto de las estrellas que más lejos, brillaban en la noche oscura. Ya en 1898, sólo dos años despuès del descubrimiento de la radiactividad por Becquerel, el geólogo americano Thomas Chrowder Chamberlin especulaba que los átomos eran “complejas organizaciones y centros de eneromes energías”, y que “las extraordinarias que hay en el centro del Sol pueden…liberar una parte de su energía”. Claro que, por aquel entonces, nadie sabía cual era el mecanismo y cómo podía operar, hasta que no llegamos a saber mucho más, sobre los átomos y las estrellas.

¿Quién puede decir lo que habrá en otros mundos, en otros ecosistemas?

“Debido a su relativa abundancia y utilidad en el sostenimiento de la vida, muchos han conjeturado que todas las formas de vida, donde quiera que se produzcan, se valdrían también de estos materiales básicos. Aun así, otros elementos y solventes pueden proveer una cierta base de vida. Se ha señalado al silicio como una alternativa posible al carbono; basadas en este elemento, se han propuesto formas de vida con una morfología cristalina, teóricamente capaces de existir en condiciones de alta temperatura, como en planetas que orbiten muy cercanos a su estrella.

También se han sugerido formas de vida basadas en el otros solventes, pues existen compuestos químicos capaces de mantener su estado líquido en diferentes rangos de temperatura, ampliando así las zonas habitables consideradas viables. Así por ejemplo, se estudia el amoníaco como solvente alternativo al agua. La vida en un océano de amoníaco podría aparecer en un planeta mucho más lejano a su estrella.”

Aquí cada día, elegimos una cuestión distinta que se relaciona, de alguna manera, con la ciencia que está repartida en niveles del saber denominados: Matemáticas, Física, Química,Astronomía, Astrofísica, Biología, Cosmología… y, de vez en cuando, nos preguntamos por el misterio de la vida, el poder de nuestras mentes evolucionadas y hasta dónde podremos llegar en nuestro camino, y, repasamos hechos del pretérito que nos trajeron hasta aquí. Bueno, de hecho, también especulamos con eso que llamamos futuro, y, nos preguntamos si estamos haciendo bien las cosas para evitar que, podamos crear alguna especie artificial que nos esclavice.

El deambular de la mente Humana por todos los caminos posibles, reales o no, queda bien reflejado en las reflexiones y preguntas que se hace nuestro visitante y contertulio Ricard, en el último comentario aquí dejado y que, os aconsejo leer.

Algunos postulan que el Universo surgió de la nada, y, desde luego, la Nada, como la Eternidad o el Infinito, ¡no existen! Tengo claro que, si surgió… ¡Es porque había! Hablamos de una singularidad, un punto de densidad y energías infinitas de donde pudo surgir todo lo que existe, le llamamos Big Bang y, al menos por el momento, es el Modelo más aceptado. Sin embargo, seguros seguros de que así sea… ¡No lo podemos estar! Existen muchas incognitas y preguntas sin contestar sobre ese supuesto suceso que… más de diez millones de años más tarde, dicen que nos trajo hasta aquí.

Lo que sucede primero, no es necesariamente el principio. Antes de ese “Principio”, suceden algunas cosas que nosotros no hemos podido o sabido percibir. Sin embargo, hay cosas que no cambian nunca. Hace tiempo, los sucesos que constituían historias eran las irregularidades de la experiencia. Sabemos que lo que no cambia son las Constantes de la Naturaleza pero, tampoco cambia el Amor de una madre por un hijo, la salida y la puesta del Sol, nuestra curiosidad, y otras muchas cosas que conviven con nosotros en lo cotidiano.

Hay cosas en la Naturaleza que son inmutables, como nuestro asombro ante una maravilla

Poco a poco, los científicos llegaron a apreciar el misterio de la regularidad y lo predecible del mundo. Pese a la concatenación de movimientos caóticos e impredecibles de átomos y moléculas, nuestra experiencia cotidiana es la de un mundo que posee una profunda consistencia y continuidad. Nuestra búsqueda de la fuente de dicha consistencia atendía primero a las leyes de la Naturaleza que son las que gobiernan como cambian las cosas. Sin embargo, y al mismo tiempo, hemos llegado a identificar una colección de números misteriosos arraigados en la regularidad de la apariencia. Son las Constantes de la Naturaleza que, como la carga y la masa del electrón o la velocidad de la luz, le dan al Universo un carácter distintivo y lo singulariza de otros que podríamos imaginar. Todo esto, unifica de una vez nuestro máximo conocimiento y también, nuestra infinita ignorancia.

En esta galaxia también están presentes las constantes de la Naturaleza

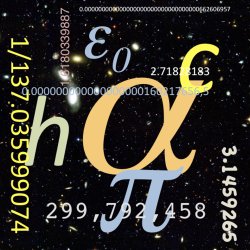

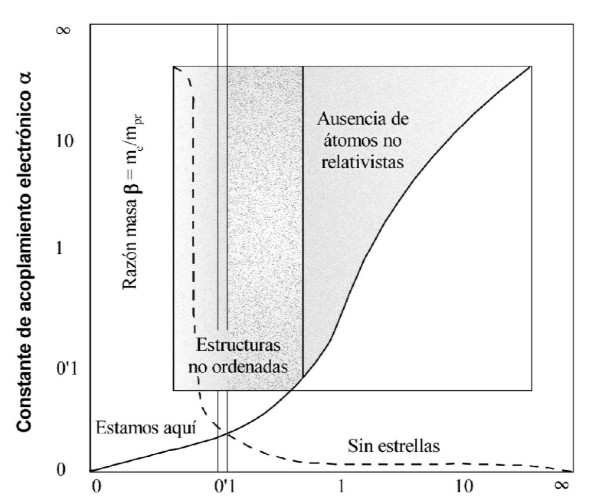

Esos números misteriosos (el valor de esas constantes fundamentales), son medidos con una precisión cada vez mayor y modelamos nuestros patrones fundamentales de masa y tiempo alrededor de su invariancia. Sin embargo, no podemos explicar sus valores. ¿Por qué la constante de estructura fina vale 1/137? Nadie puede contestar a esa “simple” pregunta. Sabemos que ahí, en esa constante, están involucrados los tres guarismos h, e, y c. El primero es la constante de Planck (la mecánica cuántica), el segundo el Electrón (el electromagnetismo), y, el tercero, la velocidad de la luz (la relatividad especial de Eisntein).

A pesar del cambio incesante y la dinámica del mundo visible, existen aspectos misteriosos del ritmo del Universo que son inquebrantables en su constancia, así lo podemos comprobar en la fuerza gravitatoria o en la velocidad de la luz en el vacío entre otros. Son estas misteriosas cosas invariables las que hacen de nuestro Universo el que es y lo distingue de otros muchos que pudiéramos imaginar. Existe un hilo invisble que teje incesante una continuidad a lo largo y a lo ancho de toda la Naturaleza: Algunas cosas cambian para que todo siga igual.

Allí lejos, en esos otros mundos que, situados en galaxias lejanas son parecidos al nuestro, seguramente también, pasarán las mismas cosas que aquí.

En regiones lejanas del Universo, por muy extrañas que nos pudieran parecer, también estarían regidas por las mismas constantes de la Naturaleza que en la nuestra, el Sistema solar. Esas constantes están presentes en todas partes y, al igual que las cuatro fuerzas fundamentales, disponen que todo transcurra como debe ser.

Así que, tomando como patrón universal esas constantes, podemos esperar que ciertas cosas sean iguales en otros lugares del espacio además de la Tierra, lo único que in situ, conocemos. Hasta donde nuestros conocimientos han llegado también parece razonable pensar que dichas constantes fueron y serán las mismas en otros tiempos además de hoy, ya que, para algunas cosas, ni la historia ni la geografía importan. De hecho, quizá sin un substrato semejante de realidades invariables no podrían existir corrientes superficiales de cambio ni ninguna complejidad de mente y materia. Todos sabemos, por ejemplo que, si la carga del electrón variara aunque sólo fuese una diez millonésima parte de la que es, la vida no podría existir.

Esas constantes hacen posible nuestra presencia aquí

La invariancia de las constantes hace posible que nuestro Universo contenga las maravillas que podemos en él observar. Sin embargo, a lo largo de la historia muchos se han empeñado en hacerlas cambiar…pero no lo consiguieron. No pocas veces tenemos que leer en la prensa o revistas “especializadas” noticas como estas:

“Nueva evidencia sostiene que los seres humanos vivimos en un área del Universo que está hecha especialmente para nuestra existencia. ¿Según los cientificos? Esto es lo que más se aproxima a la realidad. El controversial hallazgo se obtuvo observando una de las constantes de la naturaleza, la cual parece ser diferente en distintas partes del Cosmos.”

En cualquier sitio que las queramos medir… ¡Siempre darán el mismo resultado!

Desde luego, no estoy muy conforme con esto, ya que, si es verdad que nosotros no podríamos vivir junto a un Agujero negro gigante, que por otra parte, no deja de ser un objeto singular que se sale de lo corriente. La normalidad son estrellas y planetas que, en las adecuadas circunstancias, tendrán las mismas cosas que aquí podemos observar mirando al Sol y los planetas que lo circundan, donde unos podrán contener la vida y otros no, dado que la presencia de una atmósfera y agua líquida determina lo que en ellos pueda estar presente.

El problema de si las constantes físicas son constantes se las trae. Aparte del trabalenguas terminológico arrastra tras de sí unas profundas consecuencias conceptuales. Lo primero, uno de los pilares fundamentales de la relatividad especial es el postulado de que las leyes de la física son las mismas con independencia del observador. Esto fue una generalización de lo que ya se sabía cuando se comenzó a estudiar el campo electromagnético, pero todo lo que sabemos en la actualidad nos lleva a concluir que Lo que ocurra en la Naturaleza del Universo está en el destino de la propia Naturaleza del Cosmos, de las leyes que la rigen y de las fuerzas que gobiernan sus mecanismos sometidos a principios y energías que, en la mayoría de los casos, se pueden escapar a nuestro actual conocimiento.

Los posibles futuros de nuestro universo

Yo aconsejaría a los observadores que informaron y realizaron “el estudio” (que se menciona más arriba) que prestaran más atención o que cambiaran los aparatos e instrumentos de los que se valieron para llevarlo a cabo, toda vez que hacer tal afirmación, además de osados, se les podría calificar de incompetentes.

De estar en lo cierto, tal informe se opondría al principio de equivalencia de Albert Einstein, el cual postula que las leyes de la física son las mismas en cualquier región del Universo. “Este descubrimiento fue una gran sorpresa para todos”, dice John Webb, de la Universidad de New South Wales, en Sidney (Australia ), líder del estudio que sigue diciendo: Aún más sorprendente es el hecho de que el cambio en la constante parece tener una orientación, creando una “dirección preferente”, o eje, a través del Universo. Esa idea fue rechazada más de 100 años atrás con la formulación de la teoría de la relatividad de Einstein que, de momento, no ha podido ser derrocada (aunque muchos lo intentaron).

Los autores de tal “estudio” se empeñaron en decir que:

“La Tierra se ubica en alguna parte del medio de los extremos, según la constante “alpha”. Si esto es correcto, explicaría por qué dicha constante parece tener un valor sutilmente sintonizado que permite la química, y por lo tanto la vida, como la conocemos.

Con un aumento de 4% al valor de “alpha”, por ejemplo, las estrellas no podrían producir carbón, haciendo nuestra bioquímica imposible, según información de New Scientist.”

Siendo cierto que una pequeña variación de Alfa, no ya el 4%, sino una simple diezmillonésima, la vida no podría existir en el Universo. Está claro que algunos, no se paran a la hora de adquirir una efímera notoriedad, ya que, finalmente, prevalecerá la verdad de la invariancia de las constantes que, a lo largo de la historia de la Física y la Cosmología, muchas veces han tratado de hacerlas cambiantes a lo largo del tiempo, y, sin embargo, ahí permanecen con su inamovible estabilidad.

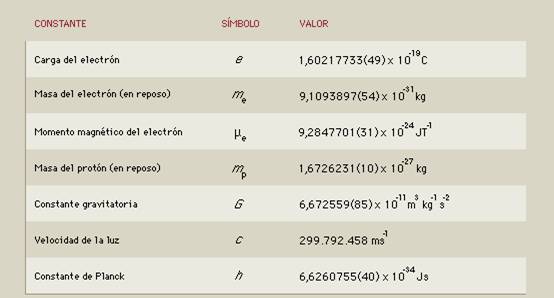

Veamos por encima, algunas constantes:

La Constante de Gravitación Universal: G

La primera constante fundamental es G, la que ponemos delante de la fórmula de la gravedad de Newton. Es una simple constante de proporcionalidad pero tambien ajusta magnitudes: se expresa en N*m2/Kg2.

![]()

Es tal vez la constante peor medida (sólo se está seguro de las tres primeras cifras…), y como vemos la fuerza de la gravedad es muy débil (si no fuera porque siempre es atractiva ni la sentiríamos).

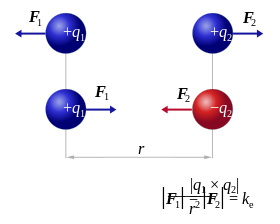

La Constante Electrica: K

No confundir con la constante K de Bolzman para termodinamica y gases…

La ley de Coulom es practicamente igual a la de la gravitación de Newton, si sustituimos las masas por las cargas, es inversa al cuadrado de la distancia y tiene una constante de proporcionalidad llamada K. La constante es la de de Coulomb y su valor para unidades del SI es K = 9 * 109 * N * m2 / C2

La velocidad de la luz c = 299.792.458 m/s y se suele aproximar por 3·10^8m/s

Según la teoría de la relatividad de Einstein, ninguna información puede viajar a mayor velocidad que la luz. Científicos australianos afirman, sin embargo, haber desarrollado las fórmulas que describen viajes más allá de este límite. ¡Será por soñar!

Que la velocidad de la luz es una constante se comprobó hasta la saciedad en diversos experimentos, como el famoso experimento Michelson-Morley que determinó mediante un interferómetro que la velocidad de la luz no dependía de la velocidad del objeto que la emitía, esto descartó de golpe la suposición de que hubiera un “eter” o sustancia necesaria por la que se propagara la luz.

En su lugar aparecieron las famosas transformaciones de Lorentz. La contracción de Lorentz explicaba el resultado del experimento. La rapidez constante de la luz es uno de los postulados fundamentales (junto con el principio de causalidad y la equivalencia de los marcos de inercia) de la Teoría de la Relatividad Especial.

Así que, amigos míos, esas cantidades conservarán su significado natural mientras la ley de gravitación y la de la propagación de la luz en el vacío y los dos principios de la termodinámica sigan siendo válidos. A tal respecto Max Planck solía decir:

“Por lo tanto, al tratarse de números naturales que no inventaron los hombres, siempre deben encontrarse iguales cuando sean medidas por las inteligencias más diversas con los métodos más diversos” .

En sus palabras finales alude a la idea de observadores situados en otros lugares del Universo que definen y entienden esas cantidades de la misma manera que nosotros, sin importar que aparatos o matemáticas pudieran emplear para realizar sus comprobaciones.

Estaba claro que Planck apelaba a la existencia de constantes universales de la Naturaleza como prueba de una realidad física completamente diferente de las mentes humanas. Pero él quería ir mucho más lejos y utilizaba la existencia de estas constantes contra los filósofos positivistas que presentaban la ciencia como una construcción enteramente humana: puntos precisos organizados de una forma conveniente por una teoría que con el tiempo sería reemplazada por otra mejor. Claro que Planck reconocía que la inteligencia humana, al leer la naturaleza había desarrolado teorías y ecuaciones para poder denotarlas pero, sin embargo, en lo relativo a las constantes de la naturaleza, éstas habían surgido sin ser invitadas y, como mostraban claramente sus unidades naturales (unidades de Planck) no estaban escogidas exclusivamente por la conveniencia humana.

La velocidad de c incide en todo el universo

Las constantes de la Naturaleza inciden en todos nosotros y, sus efectos, están presentes en nuestras mentes que, sin ellas, no podrían funcionar de la manera creadora e imaginativa que lo hacen. Ellas le dan el ritmo al Universo y hacen posible que todo transcurra como debe transcurrir.

Es curioso comprobar que, una de las paradojas de nuestro estudio del Universo circundante es que a medida que las descripciones de su funcionamiento se hacen más precisas y acertadas, también se alejan cada vez más de toda la experiencia humana que, al estar reducidas a un ámbito muy local y macroscópico, no puede ver lo que ocurre en el Universo en su conjunto y, por supuesto, tampoco en ese otro “universo” de lo infinitesimal que nos define la mecánica cuántica en el que, cuando nos acercamos, podemos observar cosas que parecen fuera de nuestro mundo, aunque en realidad, sí que están aquí.

La revolución de la mecánica cuántica empieza a materializarse, y el qubit es el principal protagonista. Siendo la unidad mínima de información de este extraño mundo, permitirá procesar toda la información existente en segundos. La revolución de la mecánica cuántica empieza a materializarse, y el qubit es el principal protagonista. Siendo la unidad mínima de información de este extraño mundo, permitirá procesar toda la información existente en segundos.

No podemos descartar la idea de que, en realidad, puedan existir “seres también infinitesimales” que, en sus “pequeños mundos” vean transcurrir el tiempo como lo hacemos nosotros aquí en la Tierra. En ese “universo” especial que el ojo no puede ver, podrían existir otros mundos y otros seres que, como nosotros, desarrollan allí sus vidas y su tiempo que, aunque también se rigen por las invariantes constantes universales, para ellos, por su pequeñez, el espacio y el tiempo tendrán otros significados. Si pensamos por un momento lo que nosotros y nuestro planeta significamos en el contexto del inmenso universo… ¿No viene a suponer algo así?

Einstein nos dejó dichas muchas cosas interesantes sobre las constantes de la Naturaleza en sus diferentes trabajos. Fue su genio e intuición sobre la teoría de la relatividad especial la que dotó a la velocidad de la luz en el vacío del status especial como máxima velocidad a la que puede transmitirse información en el Universo. El supo revelar todo el alcance de lo que Planck y Stoney simplemente habían supuesto: que la velocidad de la luz era una de las constantes sobrehumanas fundamentales de la Naturaleza.

La luz se expande por nuestro Universo de manera isotrópica, es decir, se expande por igual en todas las direcciones. Así actúan las estrellas que emiten su luz o la bombilla de una habitación. Cuando es anisotrópica, es decir que sólo se expande en una dirección, tendríamos que pensar, por ejemplo, en el foco de un teatro que sólo alumbra a la pianista que nos deleita con una sonata de Bach.

La luz de las estrellas: Podemos ver como se expande por igual en todas las direcciones del espacio (Isotrópica)

Claro que, cuando hablamos de las constantes, se podría decir que algunas son más constantes que otras. La constante de Boltzmann es una de ellas, es en realidad una constante aparente que surje de nuestro hábito de medir las cosas en unidades. Es sólo un factor de conversión de unidades de energía y temperatura. Las verdaderas constantes tienen que ser números puros y no cantidades con “dimensiones”, como una velocidad, una masa o una longitud.

Las cantidades con dimensiones siempre cambian sus valores numéricos si cambiamos las unidades en las que se expresan.

Las constantes fundamentales determinan el por qué, en nuestro Universo, las cosas son como las observamos.

Y, a todo esto, la teoría cuántica y de la Gravitación gobiernan reinos muy diferentes que tienen poca ocasión para relacionarse entre sí. Mientras la una está situada en el mundo infinitesimal, la otra, reina en el macrocosmos “infinito” del inmenso Universo. Sin embargo, las fuerzas que rigen en el mundo de los átomos son mucho más potentes que las que están presentes en ese otro mundo de lo muy grande. ¡Qué paradoja!

¿Dónde están los límites de la teoría cuántica y los de la relatividad general? Somos afortunados al tener la respuesta a mano, Las unidades de Planck nos dan la respuesta a esa pregunta:

Supongamos que tomamos toda la masa del Universo visible y determinamos la longitud de onda cuántica. Podemos preguntarnos en que momento esa longitud de onda cuántica del Universo visible superará su tamaño. La respuesta es: Cuando el Universo sea más pequeño que la longitud de Planck (10-33 centímetros), más joven que el Tiempo de Planck (10-43 segundos) y supere la Temperatura de Planck (1032 grados). Las unidades de Planck marcan la frontera de aplicación de nuestras teorías actuales. Para comprender a qué se parece el mundo a una escala menor que la Longitud de Planck tenemos que comprender plenamente cómo se entrelaza la incertidumbre cuántica con la Gravedad.

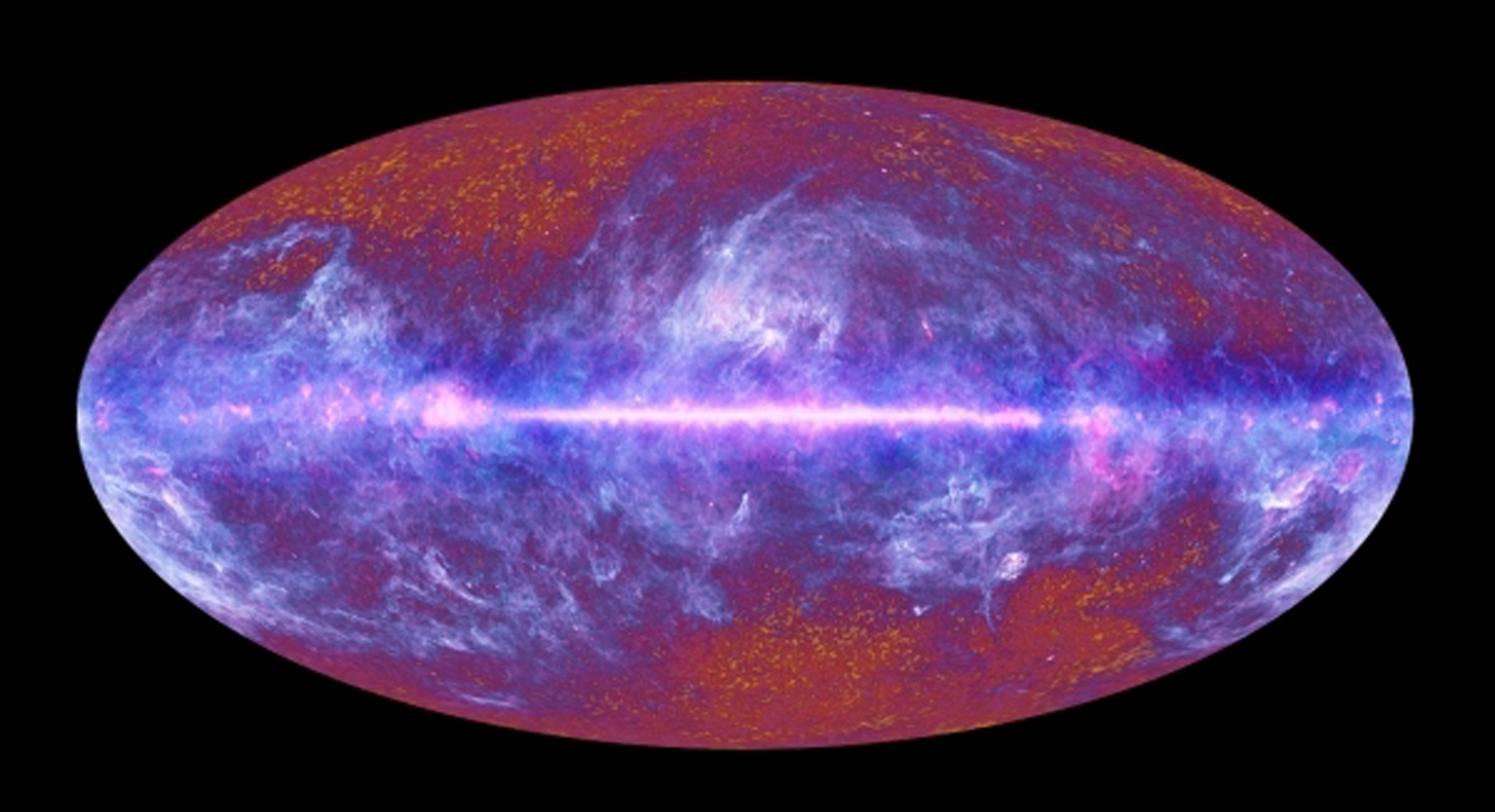

El satélite Planck un observatorio que explora el universo lleva el mismo nombre del fundador de la teoría cuántica será pura coincidencia?. Credito: ESA. La Gravedad cuántica queda aún muy lejos de nuestro entendimiento.

La Relatividad General la teoría de Einstein de la gravedad, nos da una base útil para matemáticamente modelar el universo a gran escala -, mientras que la Teoría Cuántica nos da una base útil para el modelado de la física de las partículas subatómicas y la probabilidad de pequeña escala, de la física de alta densidad de energía de los inicios del universo – nanosegundos después del Big Bang – en la cuál la relatividad general sólo la modela como una singularidad y no tiene nada más que decir sobre el asunto.

Las teorías de la Gravedad Cuántica pueden tener más que decir, al extender la relatividad general dentro de una estructura cuantizada del espacio tiempo puede ser que nosotros podamos salvar la brecha existente entre la física de gran escala y de pequeña escala, al utilizar por ejemplo la Relatividad Especial Doble o Deformada.

¡Es tanto lo que nos queda por saber!

El día que se profundice y sepamos leer todos los mensajes subyacentes en el número puro y adimensional 137, ese día, como nos decía Heinsemberg, se habrán secado todas las fuentes de nuestra ignorancia. Ahí, en el 137, Alfa (α) Constante de estructura Fina, residen los secretos de la Relatividad Especial, la Velocidad de la Luz, c, el misterio del electromagnetismo, el electrón, e, y, la Mecánica Cuántica, es decir el cuanto de acción de Planck, h.

emilio silvera

Totales: 85.793.685

Totales: 85.793.685 Conectados: 39

Conectados: 39