Dic

30

Rumores del pasado

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Clasificado en Rumores del Saber ~

Comments (0)

Comments (0)

En la India le atribuyen un carácter divino a las Nanda Davi, Kailas, Kanchenjunga y a otras muchas cumbres que, según ellos, sirven de residencia a los dioses. Se afirma que Siva tiene su sede en el monte Kailas (Kang Rimpoche). Se cuenta también de él que descendió sobre el Kanchenjunga, mientras que la diosa Lakshmi, por el contrario, se elevó hacia los cielos desde la cumbre.

Analizando estos mitos se llega a la conclusión de que por aquellas épocas remotas en que los dioses se mezclaban con los humanos, se producía un tráfico en los dos sentidos a través del espacio.

A partir del momento en que se encaminó desde el salvajismo a los rudimentos de la civilización, la Humanidad creyó en la existencia de dioses poderosos y bienhechores. De alguna manera debían buscar el equilibrio y la fuerza necesaria para sobrevivir en aquellos peligrosos tiempos; creer en algo.

En la antigua Grecia se consideraban el Parnaso y el Olimpo como los lugares en que moraban los dioses.

Podría continuar hablando de estos temas de los que en su momento profundicé bastante, pero como el presente trabajo es aleatorio y sin un rumbo fijo, no es cosa de hacer ningún tratado de un tema concreto, así que dejémoslo aquí como una curiosidad muy interesante (con un fondo – siempre – de verdad).

¡Me falta tiempo! Quisiera hacer tantas cosas, quisiera aprender tantas cosas, quisiera arreglar tantas cosas, quisiera, quisiera, quisiera… mucho trabajo para uno solo.

Algún día, cuando me sienta con ánimo, os hablaré de los muchos mundos que existen dentro de este mundo nuestro.

Algún día, cuando me sienta con ánimo, os hablaré de los muchos mundos que existen dentro de este mundo nuestro.

Os contaré cómo fue la primera batalla de la historia y os podré hablar del Jardín de las Hespérides. En más profundidad de la Atlántida y de cómo se formó el Estrecho de Gibraltar, de los gigantes y los ligures, de Lug y Lusina, de la Espiral del Dios Lug, de nuestra civilización y de la Civilización, la Diáspora que nos cuenta que, como todas las cosas, las civilizaciones son mortales. Hablaré de Isoré, cuyo nombre subsiste en estado puro en un solo lugar: un castillo cerca de la confluencia del Vienne y del Loire en Francia. Podré hablaros de la leyenda de Osiris… o de lo que le ocurrió al labrador Fradin en 1.924 en Bourbonnais (la aldea de Glozel, no lejos de Vichy). En ese mismo trabajo que tengo más que pensado, incluiré lo que sé sobre los dólmenes y los druidas (muy sabios), todo ellos enlazado con Liguria y las invasiones célticas, allá por el 1.700 a. de C.

Estas historias me fascinaron y sobre ellas escribí hace muchos años, cuando aún vivía en casa de mis padres. No sé dónde fueron a parar tantos folios emborronados con mi imaginación; ahora me gustaría conservarlos. Nadie los leyó nunca; mi pudor a descubrir mis pensamientos esa muy elevado en mi corta edad (tendría entonces 20 – 22 años). Así que, si me armo de valor, repetiré todo aquello. ¡Puedo!

Al investigador

Quienes piensen que la alquimia es de naturaleza terrestre, mineral y metálica, que se abstengan.

Quienes piensen que la alquimia es estrictamente espiritual, que se abstengan.

Quienes piensen que la alquimia es sólo un símbolo utilizado para desvelar analógicamente el proceso de la “realización espiritual”, en suma, que el hombre es la materia y el atanor de la obra, que abandonen sus propósitos.

Claude d’Ygá

El arte hermético, los principios de la alquimia, su historia y los contactos de la alquimia con la ciencia moderna. Los alquimistas licenciados por la universidad de Montpellier en el s. XIII, Alberto Magno, Arnau Vilanova y Raimundo Lulio, Roger Bacon y más tarde Michael de Nostre-Dame (más conocido por su pseudónimo Nostradamus), Rebelais y Erasmo, además de médicos árabes y judíos, todos ellos adictos a la filosofía hermética, y todos interesados por la alquimia y las transmutaciones metálicas.

Más tarde me topé con la física que me enlaza directamente con las matemáticas (que por desgracia no domino), la biología, la astronomía, la astrología y la cosmología, en fin, con todo lo que realmente importa, la vida misma y el universo.

Antes de llegar a la física pasé por innumerables recorridos del saber humano: los clásicos griegos, los filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, pero sin dejar a Kepler y Galileo, ni tampoco a Newton y Darwin. Mi avidez de saber era ilimitada y más de una noche, sobre las 3 ó las 4 de la madrugada, mi madre apagaba la luz de mi mesita de noche y cerraba el libro abierto sobre mi pecho o caído en el suelo. El sueño me impedía seguir; además, muy temprano había que cumplir en el trabajo. ¡Qué tiempos!

Alternaba las matemáticas comerciales y la contabilidad con mi preparación a las oposiciones de gestor administrativo; dos pruebas en Madrid, una escrita, la segunda, y otra oral, la primera.

Pero entre libros de estudios y ratos libres, nunca dejaba otras clases de lecturas como a William Shakespeare, Dante, Goethe, Descartes, Beltran, Rusell, Flanmarion, Julio Verne, Voltaire, Isaac Asimov, y en realidad, todo lo que pillaba, hasta tostones de Homero como la Iliada y la Odisea o los de docenas de clásicos, tanto rusos como de otras nacionalidades que caían en mis manos. De los siete sabios de Grecia a los pensadores Buda o Confucio; todo para mí era saber más cosas.

Ahora recuerdo, y no tengo más remedio que reírme, que teniendo media novia aficionada a las plantas me leí un tratado de plantas de interior para poder prestarle ayuda y ofrecerle mis conocimientos. Cuando nos encontramos, muy de tarde en tarde, nos abrazamos con cariño.

Leí a Euclides y sobre los elementos (Autólico de Pitania), obra de la que se editaron bastantes ediciones (1.296 – 1.482 y otras) y la edición de Ratdolt que fue uno de los más bellos de los primeros libros científicos editados impresos y por los que me interesé en su momento.

Fidias, Arquímedes, Alejandría o Siracusa eran para mí nombres muy familiares. He leído sobre la esfera y el cilindro, sobre la medida del círculo, sobre conoides y esferoides, sobre las espirales, cuadratura de la parábola, sobre los cuerpos flotantes y el Método, obras irremisiblemente perdidas y reconstruidas parcialmente mediante complejas estructuraciones de restos que, seguramente, dieron como resultado un híbrido de distintos autores posteriores que se basaban en el texto original.

También captó mi atención Ptolomeo y su gran síntesis astronómica, Copérnico y su mundo astronómico y, desde luego, me empapé de la civilización romana, guardián de la herencia griega y de su mitología. La Gran Enciclopedia Científico-Técnica de Cayo Plinio segundo, llamado “el Viejo” que reunió el legado de todos los antepasados y recogió el saber para evitar su pérdida.

Todas estas cuestiones me interesaron y de ellos me empapaba con la avidez y la curiosidad sin límite de un niño.

Galeno (129 – 194) es el médico más famoso de la antigüedad. Nació en Pérgamo, hoy en la Turquía occidental. Miembro de una familia de la clase alta urbana del helenismo romano, fue médico de cuatro emperadores. En sus trabajos se apoyó en las enseñanzas de Hipócrates y Aristóteles, pero aportó sus propias ideas.

El siglo XVI vio una revolución científica con Vesalio y Copérnico.

No existe, como frecuentemente oímos o leemos, una época oscura en la historia de la Humanidad que va de los romanos de los primeros siglos de la era cristiana a los europeos del siglo XVI. Lo que hay es ignorancia de que existan otras culturas y civilizaciones de las que llamamos cultura occidental desconocida.

Había otros mundos científicos, tecnológicos y filosóficos de saberes acumulados en el orbe árabe.

Así, los exploradores del saber se encontraron con nombres como el del matemático y geógrafo Mamad Ibn Musa al-Iwarizmi (800 – 847), del que procede la voz algoritmo, el químico y médico al-Razi (865 – 925), el físimo Ibn al-Hatham, Alhazen (965 – 1038), el matemático al-Biruni (973 – 1048), el médico Ibn Sina, Avicena (980 – 1037), el astrónomo al-Zangali, Azarquiel (1029 – 1087) o el médico Ibn Rushd, Averroes (1126 – 1198), que si la historia hubiese seguido otros caminos acaso habrían figurado de manera prominente en muchos lugares destacados de la historia.

Bueno, como es mi costumbre, mi mente me la jugó de nuevo; estaba hablando de Copérnico y Vesalio. Sin querer, me acordé de la “oscuridad” de la edad media y no pude evitar el nombrar a personajes que, en otra parte del mundo, brillaban con luz propia.

De Nicolás Copérnico, cualquier interesado en la ciencia, como los pocos lectores que yo tengo, poco les puedo contar que no sepan.

En 1543, el año en el que se publicaron libros (dos) que terminarían convirtiéndose en dos clásicos de la ciencia: De Revolutionibus Oebium Coelestium, de Nicolás Copérnico, y De Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalio, aunque ninguno de los dos supo nunca desembarazarse de las cargas doctrinales de las disciplinas a las que se referían, Vesalio de Galeno y Copérnico de Aristóteles. Pero ambos, en sus respectivos campos, marcaron una época, un antes y un después.

No me parece oportuno continuar reseñando aquí sus biografías, y con los mencionado lo dejo. Mejor comento algo sobre Tycho Brahe (1546 – 1601) y Johannes Kepler (1571 – 1630).

Emilio Silvera

Dic

24

Recordemos a los Mayas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Cosmología de los Antiguos pueblos ~

Clasificado en Cosmología de los Antiguos pueblos ~

Comments (0)

Comments (0)

Hasta el momento parecía que ninguno de los más de 500 planetas extrasolares descubiertos reunían las excepcionales condiciones que se dan en Gliese 581g, un mundo que tiene tres veces la masa de la Tierra (suficiente para sustentar una atmósfera) y que se encuentra justo en el centro de la zona de habitabilidad de su estrella, es decir dentro de la estrecha franja orbital que permite la existencia de agua en estado líquido.

En el año 2.012, todos se hicieron Eco de la predicción Maya del fin del mundo, sin entender que se referían al nuevo ciclo que daba comienzo para que todo siguiera igual. Allá por el año 2012, se presentó este trabajo como consecuencia de la profecía de los mayas que, nunca se cumpliría. Entonces decía:

Ya comienzan los movimientos, declaraciones, programas de televisión con variopintos personajes que se presentan como “especialistas” en el tema y exponen el tétrico destino que se nos viene encima para finales del presente año. Hasta princesas japonesas nos advierten sobre el fin del ciclo que puede ser devastador para la Humanidad. No digamos de “sacerdotes sectarios”, chamanes, charlatanes y toda esa pléyade de individuos y organizaciones que quieren hacer suyas las “profecías mayas!” para meternos el miedo en el cuerpo vaya usted a saber con qué intenciones malsanas. Así que, aunque lo pusimos hace unos pocos días, aquí lo dejamos de nuevo para que, lo repaséis y toméis conciencia de que, nada devastador ocurrirá el 23 de Diciembre de 2.012.

Aislada de la Cultura del viejo mundo, la Civilización Maya, ubicada en lo que actualmente es el sur de México y Guatemala, surgió alrededor de la época del nacimiento de Cristo, floreció y, luego, desapareció abrupta y misteriosamente. Muchos estudiosos han querido desentrañar el misterio, se ha investigado hasta la saciedad y, algunas cuestiones han quedado claras y otras (como siempre pasa), están bien escondidas en las brumas de una gran oscuridad.

¿Estarán las respuestas en las estrellas? Aparte de las pirámides y las estelas de piedra talladas con unos elaborados glifos, su historia se conserva en unos pocos códices, entre los que figura el Libro de la Creación escrito en lengua maya-quiché, el Popol Vuh. Sin embargo, la cosmología maya tiene muchos aspectos parecidos a la cosmología de otras culturas.

Las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra básicamente. Entre las maderas se prefirieron la coba y el zapote, por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron caliza, arenisca, mármol y otras. Realizaron todo tipo de construcciones: palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, calzadas (sacbeob) que unían las ciudades principales, fortificaciones, baños de vapor (temazcal). Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de éstas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores, y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya, aun no descifrada completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Palenque y Tikal.

Y, sí, tenían una cosmología muy parecida a la de otros pueblos muy alejados de ellos y de los que no tenían medio de saber, por ejemplo, la cosmología hindú es muy parecida a la maya en lo relativo a los cicvlos alternos de destrucción y creación, y en los enormes intervalos de tiempo en que se sitúan estos ciclos; a la cosmología antigua de Mesopotamia, en el seguimiento meticuloso de los cuerpos celestes, que son manifestaciones de los dioses, y en la igualmente implacable condena de las teorías anticuadas.

Máscara funeraria de jade hecha para “Pacal el Grande”

La elite social la constituían los sacerdotes y los nobles, que residían en la ciudad (que era también el centro religioso). Los campesinos vivían en las zonas rurales cercanas a la ciudad. La base de la economía era la agricultura y frecuentemente se desbrozaban trozos de selva para realizar nuevos cultivos. Los principales fueron el maíz, el algodón y el cacao. Este último tuvo tanta importancia que llegó a ser utilizado como moneda. Existía la esclavitud. Se supone que esos esclavos serían la mano de obra para la construcción de las pirámides colosales, pero ayudados por los campesinos. También debieron existir grupos de artesanos especializados.

Situados en la Península de Yucatán, los mayas han formado un vasto imperio que consta de varias ciudades-estado independientes. En el marco general, cada una de estas áreas urbanas consistió en una teocracia, sistema de gobierno representativo en el que se ve la máxima calidad de representante de los dioses en la Tierra. Llamado de “Halach Uinic,” este dirigente también tuvo funciones militares que lo incumbían en asuntos sobre tomar prisioneros de guerra y ofrecerlos como parte de sus sacrificios en honor a los dioses.

Una reconstrucción de lo que hubieran sido las antiguas ciudades Maya en el area conocida como Mirador-Calakmul Karst Basin (MCKB) de Guatemala del norte y el sur de Campeche, Méjico, en un estudio hecho por siete fundaciones y organizaciones que usó tecnología laser LiDAR.

Antes de que aparecieran los seres humanos, el universo maya se desarrolla de una manera muy homogénea y continua. Como muchas otras cosmologías, comienza con un mar original. El Popol Vuh empieza diciendo: “Ahora todavía se ondula, ahora todavía se oyen sus murmullos…todavía susurra…y está vacío bajo el cielo”. (El traductor Dennis Tedlock se refiere a esta escena diciendo que es una especie de “ruido blanco”; el sonido que precede al sonido. Sólo están presentes los dioses del mar y de la tierra, llamados colectivamente Corazón del Lago y Corazón del Mar: el Hacedor, el Modelador, el Portador, el Procreador y la Serpiente Emplumada Soberana. A éstos se unen el Corazón del Cielo y los primeros dioses celestes, llamados Huracán, Rayo, Recien Nacido y Rayo Repentino. Después de negociar los dioses de los Cielos y de las Aguas acordaron crear la tierra y la vida en una sucesión que se parece a la “sopa original” de la biología del siglo XX.

Una tierra cubierta por el océano y sometida a un violento relampagueo, que contribuye a producir los primeros aminoácidos. Así se producen las divisiones cósmicas, siendo la primera de ellas la separación preexistentes de los dioses de las aguas y de los cielos, y la segunda la separación activa de la tierra y las aguas, y del cielo y la tierra.

Acto seguido se llevaba a cabo la siembra del Sol, la Luna y las estrellas. A los antiguos mayas concebían esta actividad como “la siembra” o el “amanecer”, porque las asociaba a la plantación de semillas, que empujan desde el subsuelo para crecer, y a la salida de los cuerpos celestes, con respecto a los cuales creían que recorrian el inframundo antes de salir por el este.

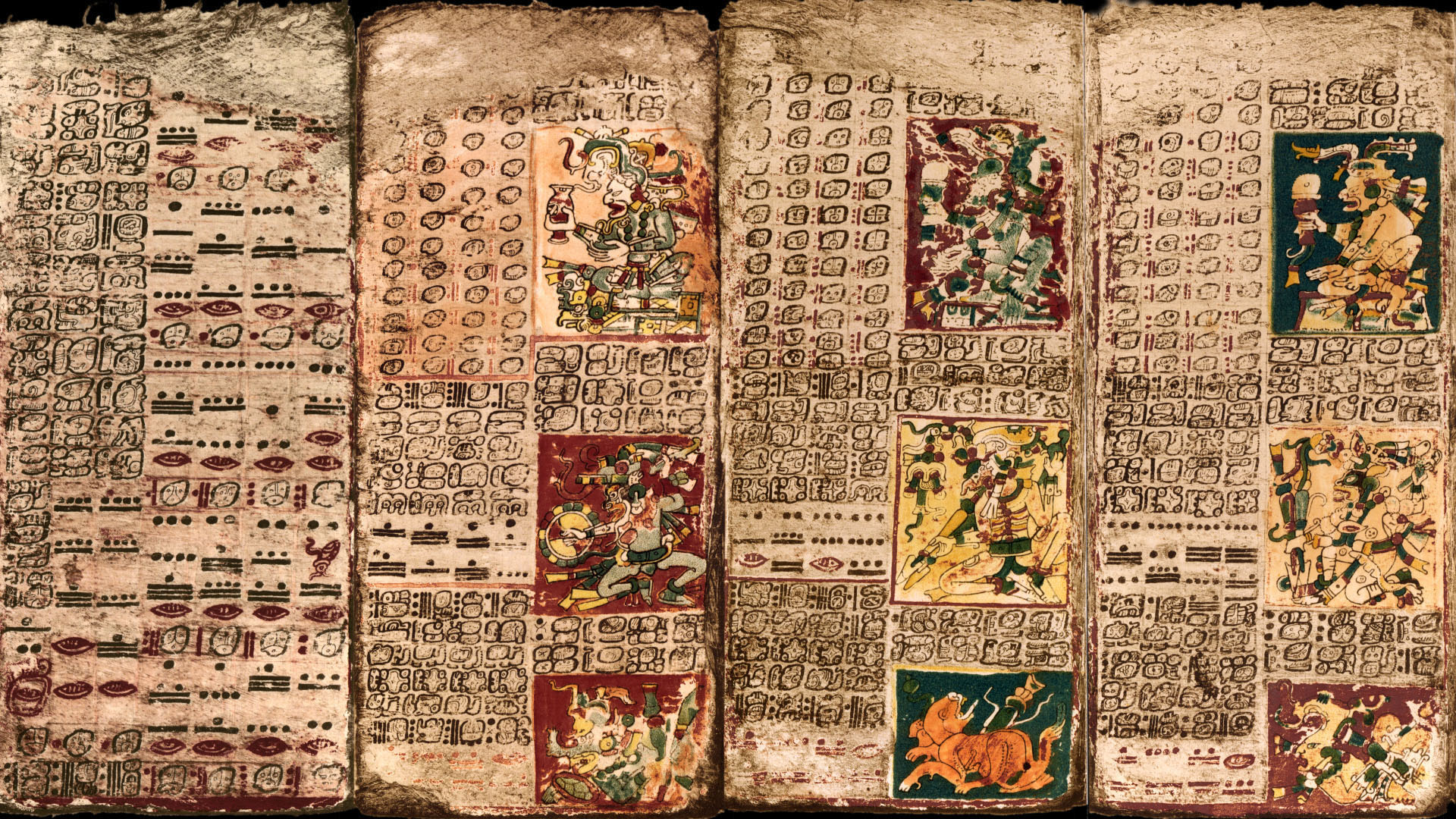

Códice Dresde

Este códice se denomino de esa manera después de ser encontrado en una biblioteca semi destruida. Este extraño libro escrito en lengua maya, llegó a manos de un erudito alemán en 1880, el cual tras años de dura labor, desentraño el código del calendario Maya, dando acceso de este modo a la traducción de muchas de las antiguas inscripciones que fueron encontradas en fuertes, casas, y artefactos de la civilización Maya y halladas en investigaciones arqueologicas.

Mientras Europa permanecía en el Oscurantismo, los mayas, en su apogeo (200-900 d.C.), construían templos y centros ceremoniales de 65 metros de altura, así como esplendorosos palacios, altares y estelas, predecían con precisión los eclipses, conocían con exactitud la trayectoria del planeta Venus y desarrollaron complejos sistemas de escritura y de técnicas agrícolas. Todo ello lo hicieron sin la ayuda de herramientas metálicas, de animales de carga o de la rueda (que, curiosamente, era usada en sus juguetes para los niños)

Hacia el año 900 d.C. la civilización maya misteriosamente decayó, abandonando los principales centros ceremoniales, que, poco a poco, fueron sepultados por selvas tales como las de Chiapas y Guatemala. Posiblemente, el fenómeno estuvo relacionado con una alta densidad de población y con un extenso periodo de sequía, provocado por la tala indiscriminada de árboles que utilizaban para calentar la cal con la cual construían sus enormes templos. La verdad nadie la sabe, todo son conjeturas y lo que realmente pasó, permanece en el más profundo de los misterios.

Templo del Gran Jaguar, Tikal, Guatemala.

Es curioso como se detallan algunos pasajes del Popol Vuh: “Veían perfectamente, conocían a la perfección todo lo que había bajo el cielo, dondequiera que miraran…A medida que miraban, se intensificaba su conocimiento humano de tal modo que las personas “quedaron cegadas” como la superficie de un espejo cuando se le echa el aliento…Y así se pedió…la capacidad de comprender, así como la facultad de conocerlo todo”.

Las ciudades mayas eran centros ceremoniales monumentales con pirámides escalonadas y otros grandes edificios de uso religioso, así como observatorios astronómicos y grandes explanadas para desarrollar los rituales. A la llegada de los españoles ya habían sido abandonadas, pero se conoce su religión por la arqueología, ya que muchas ciudades mayas como Palenque, Chichén Itzá o Tikal han sido excavadas a partir del siglo XIX y han legado un patrimonio cultural impresionante.

También han llegado hasta la actualidad algunos de sus libros sagrados, como el Popol Vuh, y parte de sus creencias se han mantenido entre los descendientes actuales de los mayas que viven en el sur del actual México y en Guatemala, más de una treintena de grupos indígenas.

Tres intentos de creación fallaron antes de que surgiera un universo que pudiera sostener la vida humana (estos intentos fallidos recuerdan la cosmología que desarrolló en el siglo XVIII David Hume). Y así surge el mundo actual, aunque también será destruido al final de su era. Los Mayas como los Hindúes, concibieron el engranaje de unos largos cielos temporales que generaron creaciones y destrucciones con tante facilidad como un árbol despliega sus hojas y luego las deja caer.

Los mayas tenían una gran cantidad de dioses cuya importancia era variable. No eran iguales en todas las ciudades y fueron también cambiando de nombre con el tiempo. El Chaac-mol, dios maya de la lluvia, del templo de los Guerreros de Chichén Itzá. Yucatán, México.

El primero es Hunab Ku, «dios uno», el dios creador, que no tiene representación. Su hijo es Itzamná, dios del cielo, protector de los reyes y primer sacerdote. Se le representa en forma de dragón. Puede manifestarse como el Sol, tomando entonces el nombre de Kinich Ahau, «señor ojo solar».

Ixchel era la diosa de la fertilidad y protegía a las mujeres durante el parto. Se manifiesta como la Luna. Diversos dioses se dedicaban a los seres vivos de la naturaleza: Yum Kaax, «señor de la selva», dios protector de los animales. También el Dios del maíz es un dios muy importante, ya que el maíz era el principal alimento de los mayas. Su nombre antiguo no está claro. Bolon Dzacab, «linaje ancestral», serpiente alada, es el poder protector del dragón cósmico entre los hombres y es también dios de las simientes. Por último, Ah Puuch es el dios de la muerte y las enfermedades que habita en el inframundo.

En relación a los Mayas se han llegado a decir muchas barbaridades, incluso una vez pude leer que relacionados con estraterrestres, habían podido hacer viajes en el Tiempo a través de Agujeros de Gusano. Y, no digamos de “las profecías” del fin del mundo en 2.012.

Curiosamente, las fechas de la cuarta y última creación maya encajan bastante bien con las del cuarto y último ciclo hindú: 13 de Agosto del año 3114 a. C. y 5 de febrero de 3112 a. C. para los mayas, según Linda Schele, y 17 – 18 de febrero del año 3102 a.C. para los hindúes, según Aveni. En la Indía estas fechas concuerdan con una conjunción planetaria en Aries. En la Mitología Maya estas fechas representan dos actuaciones de los dioses para crear el universo.

Alnitak , Alnilam y Mintaka son las brillantes estrellas azuladas, de este a oeste (de izquierda a derecha), a lo largo de la diagonal de esta preciosa vista cósmica. Conocidas por lo demás como el cinturón de Orión, estas tres estrellas azules supergigantes son más calientes y mucho más masivas que el Sol. A más de 1.500 años-luz de distancia y nacidas en las ricas Nubes estelares de de Orión.

El 13 de Agosto de 3114 establecieron el corazón cósmico llevando las tres estrellas del Cinturón de Orión al centro del cielo; dos años más tarde, el 5 de febrero, levantaron el árbol cósmico que es la Vía Láctea. Como en la India, ambos días correspondían a acontecimientos astronómicos.

Algunos expertos ven los mitos Mayas como auténticos mapas estelares (Schele, epigrafista y profesora de historia del Arte de la Universidad de Texas), afirma que el 13 de Agosto del año 3114 a. C. las tres estrellas de Orión se situaron en el centro del cielo al amanecer.

La gran Nebulosa (M42), desconocida para los europeos hasta 1610, puede verse entre estas estrellas y los Mayas la llamaron el humo de la Cocina Cósmica. Un año más tarde, los dioses plantaron el árbol cósmico, representado por la Vía Láctea, que conectaba las trece capas del cielo con las siete capas del submundo. Según Schele, “En el año 3112 a. C., …la mañana del 5 de febrero, la totalidad de la Vía Láctea ascendió por la parte oriental del Horizonte, hasta que al amanecer se extendió de norte a sur por el cielo”.

¿Imagináis a los mayas contemplando esta Imagen del cielo? Su grandiosidad desbordaría la imaginación de los más despiertos que, ante tal inmensidad, pudo realizar una teoría de lo que aquello suponía en el conjunto de la creación del universo.

Según creían los sacerdotes mayas. estos acontecimientos marcaban el amanecer de una nueva era, que se contabilizó usando la “cuenta larga”, un registro lineal de los días que comienza con la cuarta creación maya del año 3114 a. C.y predice que el final del universo actual tendrá lugar el 23 de Diciembre de 2.012 d. C. Durante este intervalo de vida del universo, que es de unos cinco mil años, numerosos ciclos de tiempo menores marcaban las duraciones de los ritmos astronómicos naturales.

Como tantas Civilizaciones, también los mayas nos cuentan bonitas y misteriosas leyendas obtenidas de lo que podían contenplar en los cielos. Se cuenta que, en los hogares de las chimeneas mayas suele haber en la actualidad tres piedras colocadas formando un triángulo, una representación de una moderna constelación maya-quiché formada por tres estrellas de Orión -Alnitak, Saiph y Rigel-. El Popol Vuh afima que, durante la destruccuión de la Tercera Creación, “Las…piedras del hogar salieron disparadas, proyectadas fuera del fuego hacia las cabezas [de los hombres]. Esto, según Xiloj Peruch, es la imagen de un volcán y una referencia indirecta al fogón cósmico. Hay además otras pruebas que proceden de los antiguos escribas mayas de Palenque y Quirigu, los cuales dijeron en sus escritos que, al final de la era anterior, tres piedras del hogar anunciaron el paso a una nueva era.

El pueblo Maya, pese a su aparente y rudimentaria forma de vida, se podía considerar una Civilización muy avanzada para su tiempo y, de sus logros han quedado algunas pruebas en los distintos campos del saber que, situados en aquella época, no fueron pocos. Y, comportamientos que podían ser criticados desde la perspectiva de hoy, no lo serían tanto si tenemos la capacidad de situarnos (haciendo un viaje mental en el tiempo) en aquellos lugares y en aquellos tiempos.

Zigurat Sumerio

Además, todas nuestras cosmologías, desde las cosmologías sumerias y maya hasta las de los más modernos profesores de hoy, aparecen limitadas y faltas de visión. Timothy Ferris comienza su libro La Aventura del Universo, diciendoL: “Cuando los astrónomos sumerios, chinos y coreanos de la antigüedad subieron trabajosamente los escalones de su achaparrados Zigurats de piedra para estudiar las estrellas tenían razones para suponer que así obtendrían una visión mejor…porque conseguían situarse algo más cerca de las estrellas”.

Claro que, ahora sabemos que, ¿De qué pueden servir unas cuantas docenas de metros más alto si, las estrellas que tratamos de ver están situado a años-luz de nosotros? Pues, de la misma manera, tendremos que entender el tan aireado Fin del Mundo de los Mayas en 2012 que, es simplemente el final de un ciclo y el comienzo de otro en una cosmología ancestral que, de ninguna manera, puede predecir nada del final del Universo que, cuando llegue dentro de muchos, muchos eones, atenderá a otros parámetros más científicos y menos mitológicos que los que los mayas emplearon para predecir el ritmo del mundo…del Universo.

Según creían los sacerdotes mayas, todos estos acontecimientos celestes (de los que ahora se hablará tanto), marcaban el amanecer de una nueva era, que se contabilizó como “la cuenta larga”, un registro final de los días que comienzan con la cuarta creación maya del año 3114 a.C. y predice que el final del universo actual tendrá lugar el 23 de diciembre de 2012 d.C. (es decir ahora), Durante este intervalo de vida del universo, que es de unos cinco mil años, numerosos ciclos de tiempos menores marcaban las duraciones de los ritmos astronómicos, naturales y políticos intercalados. Podemos deducir que, en parte, adaptaban la Astronomía a la vida política y, no sería de extrañar que, esos famosos ciclos tuvieran una conexión con los mandatarios del momento, toda vez que, los sacerdotes, guardianes de las llaves del saber astronómico, siempre estaban al lado del poder.

Deberíamos mirar todas estas profecías con cierta distancia para que, la cercanía no pueda nublar nuestro entendimiento y, desde luego, es importante saber valorar, en lo que realmente vale, todos y cada uno de esos datos que nos llegan del pasado y que, mal manipulados, pueden dar lugar a falsos e innecesarios movimientos que llevaran a la población a una histeria colectiva que, de ninguna manera, tendrá una base sólida científica que nos pueda preocupar.

Si tuviéramos que atender a todo lo que aquellas Civilizaciones antiguas dijeron…Hay que situar las cosas en sus propios contextos y en sus propios tiempos que, de ninguna manera son extrapolables al tiempo nuestro ni a nuestra Civilización actual. Mirad un ejemplo:

“No se terminó de configurar el mundo hasta que P´an Ku murió. Sólo su muerte podía dar el toque final al universo. Con su cráneo se hizo la cúpula del cielo…Su ojo derecho se convirtió en la Luna y su ojo izquierdo en el Sol. De su saliva o sudor procede la lluvia. Y de los bichos que cubrían su cuerpo surgió la Humanidad.”

Rocky Kolb, del Fermi National Accelerator es el que nos relata este mito chino de la creación que data del siglo III d. C., y, sin embargo, ahora, en nuestro tiempo presente, los cosmólogos del Big Bang afirman que podemos superar todos aquellos problemas de mitos de la antigüedad al contar con potentes máquinas que nos llevan hasta las más profundas entrañas de la materia y casi hasta el momento mismo de la creación en un universo primitivo que nos cuenta como ha transcurrido todo desde entonces y, desde luego, dejan a un lado muchas de aquellas historias-metáforas de las creaciones, o, todas aquellas profecías de Civilizaciones pasadas que, estando algunas basadas en datos comprobables, no eran bien definidas para darles su sentido real que, de ninguna manera estaban referidos a ningún final y, en cuanto a los ciclos, siempre estuvieron y lo seguirán estando, ya que, el Universo es dinámico y los mismo que el planeta Tierra tiene sus estaciones, y el Sol tiene un ciclo de regiones activas de 11 años y la polaridad magnética de los pares de manchas solares, se invierten en cada ciclo sucesivo, de manera que hay un ciclo magnético de 22 años, de la misma manera digo, otros muchos ciclos están presentes en el devenir del universo y, el de los mayas, es, simplemente, otro ciclo más.

Me gustaría saber si, lo que llamamos Big Bang, también es otro ciclo que se repite una y otra vez, o, por el contrario, puede ser una cosa distinta a la que se cuenta. Todos tenemos formada una imagen de lo que ha podido pasar desde el comienzo del Tiempo. Sin embargo, no todos lo tenemos claro en cuanto al hecho de que dicho escenario y dichas ideas… ¡Correspondan a lo que pasó!

Cada Civilización que ha pasado por el este mundo, nos ha dejado su “historia” de lo que ellos creían que era el Cosmos, el Universo. Cada una de esas civilizaciones, a medida que el tiempo transcurrió, se acercó un poco más a esa realidad que perseguimos, y, ahora, cerca de la realidad de los hechos, estamos a la espera del más potente LHC y del Telescopio James Web para tratar de que nos cuenten algo nuevo.

Emilio Silvera

Dic

21

La Naturaleza misteriosa

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

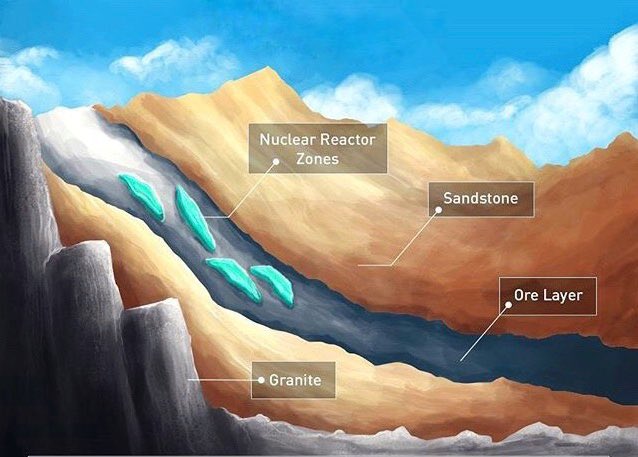

En unas minas de uranio en Oklo, Gabón, hace 1.700.000.000 años, se produjeron reacciones en cadena moderadas por agua, y de forma natural se formaron pequeños reactores nucleares. Estudiando este fenómeno podemos aprender algo sobre cómo almacenar residuos nucleares a larguísimo plazo. En relación a este hecho histórico se me ha ocurrido buscar más información y ponerla aquí para ustedes con el título de:

Un Reactor Nuclear de la prehistoria

Habiendo leído uno de los libros de John D. Barrow, recordé que en él, por alguna parte, venía recogido un suceso muy interesante que paso a relatar corroborando así que, nunca llegamos a conocerlo todo y, en este caso, es la Tierra la que nos ha dado la sorpresa.

“El 12 de Junio de 1972 el doctor Bouzigues, hizo un descubrimiento preocupante, el tipo de descubrimiento que podía tener incalculables explicaciones políticas, científicas e incluso delictivas. Bouzigues trabaja en la planta de procesamiento de combustible nuclear de Pierrelatte, en Francia. Una de sus tantas rutinas consistía en medir la composición de menas procedentes de minas de Uranio próximas al río Oklo, en la antigua Colonia francesa ahora conocida como la República Africana Occidental de Gabón, a unos 440 km de la costa Atlántica.

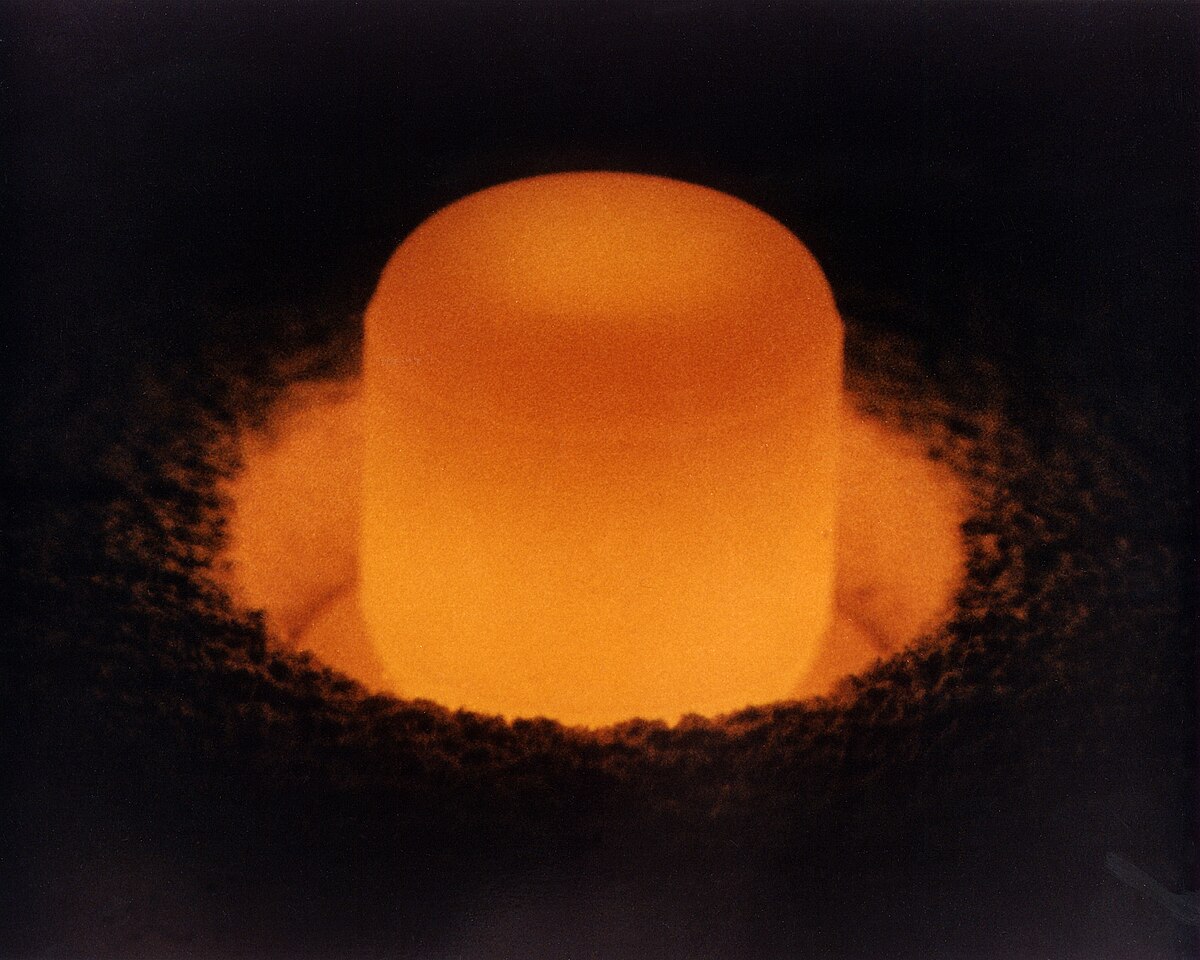

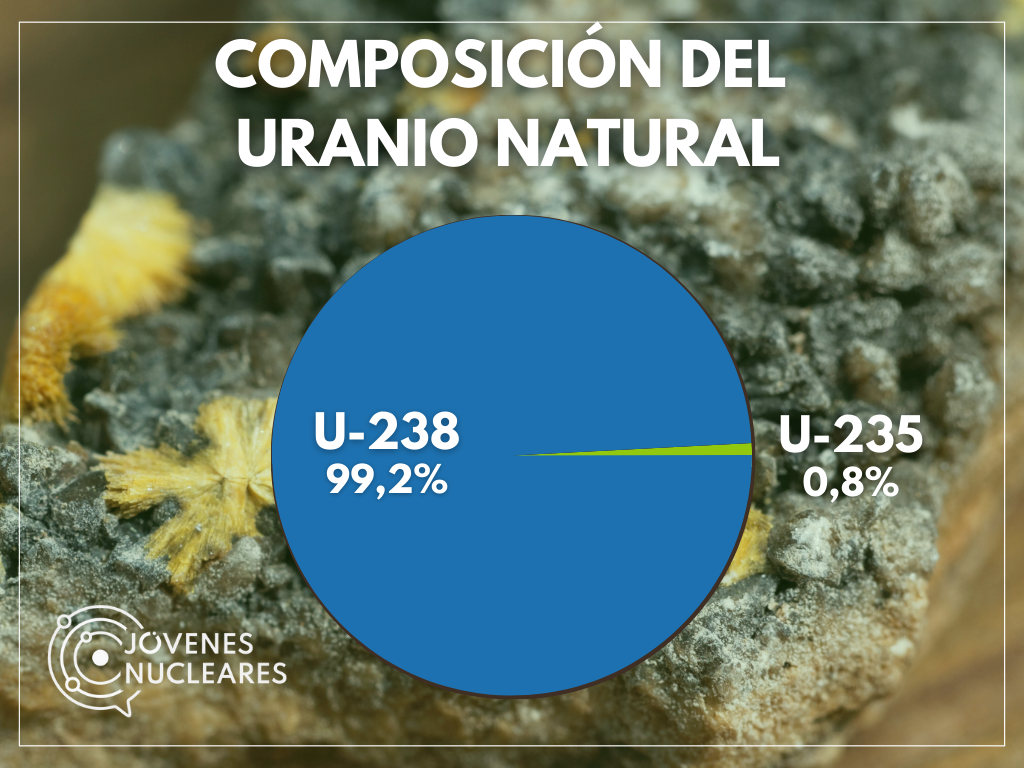

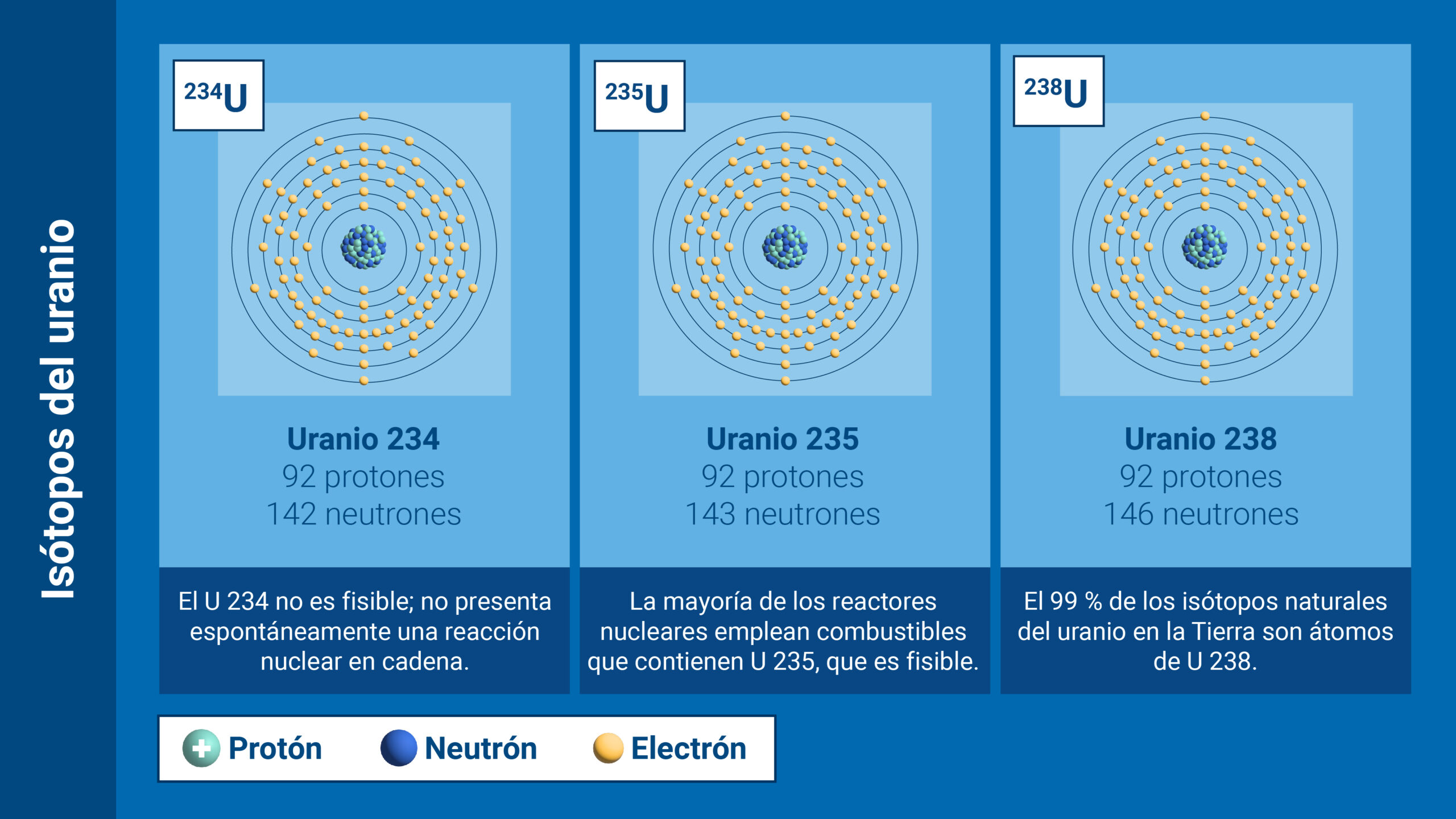

Una y otra vez comprobaba la fracción de mineral natural que estaba en forma de isótopo de uranio-235 comparada con la fracción en forma de isótopo de Uranio-238, para lo que realizaba análisis de muestras de hexafluoruro de uranio gaseoso. La diferencia entre los dos isótopos es crucial. El Uranio que se da en forma natural y que extraemos del interior de la Tierra está casi todo en forma de Isótopo 238. Esta forma de Uranio no producirá una cadena de reacciones nucleares autosostenidas. Si lo hiciera, nuestro planeta habría explotado hace mucho tiempo.

Para hacer una bomba o una reacción en cadena productiva es necesario tener trazas del isótopo activo 235 de Uranio. En el Uranio Natural no más de una fracción de un 1 por 100 está en forma 235, mientras que se requiere aproximadamente un 20 por 100 para iniciar una cadena de reacciones nucleares. El Uranio “enriquecido” contiene realmente un 90 por 100 del isótopo 235. Estos números nos dejan conciliar un sueño profundo por la noche con la seguridad de que por debajo de nosotros no se va a iniciar espontáneamente una interminable cadena de reacciones nucleares que convierta la Tierra en una bomba gigantesca. Pero ¿quién sabe si en algún lugar habrá más 235 que la media?

¿Sabías que, escondido en una montaña en Gabón, África se encuentra el reactor nuclear más potente y antiguo del planeta, con más de 1.8 billones de años de antigüedad?

Boziguez midió con gran precisión la razón de isótopo 235 frente a 238. Eran comprobaciones importantes de la calidad de los materiales que en última instancia se utilizarían en la industria nuclear francesa. El suyo era un trabajo rutinario, pero ese día de Junio de 1972 su atención a los detalles se vio recompensada. Advirtió que algunas muestras presentaban una razón 235 a 238 de 0,717 por 100 en lugar del valor normal de 0,720 por 100 que se encuentra normalmente en todas las muestras terrestres, en incluso en meteoritos y rocas lunares. Tan exactamente se conocía el valor “normal” a partir del experimento, y tan exactamente estaba reflejado en todas las muestras tomadas, que esta pequeña discrepancia hizo sonar los timbres de alarma. ¿Dónde estaba el 0,003 por 100 que faltaba de Uranio 235? Era como si el Uranio ya hubiese sido utilizado para alimentar un reactor nuclear de modo que la abundancia de 235 se había reducido antes de haber sido extraído de las minas.

La Comisión de Energía Atómica de Francia consideró todo tipo de posibilidades. ¿Quizá las muestras habían sido contaminadas por algún combustible ya utilizado procedente de la planta de procesamiento? Pero no había ninguna prueba de la intensa radiactividad que habría acompañado al combustible usado, y ningún hexafluoruro de Uranio reducido faltaba en el inventario de la Planta.

Pero a poco las investigaciones descubrieron que la fuente de la discrepancia estaba en los propios depósitos naturales del Uranio. Había una baja razón 235 a 238 en las vetas de la mina. Se estudio todo el proceso y recorrido del Uranio desde su extracción hasta su transporte al lugar de destino, y, todo era correcto, nada extraño podía influir en la discrepancia descubierta. El Uranio procedente de la Mina de Oklo era simplemente distinto del que se encontraba en cualquier otro lugar.

Cuando se investigó con detalle el emplazamiento de la Mina pronto quedó claro que el Uranio 235 que faltaba había sido destruido dentro de las vetas de la Mina. Una posibilidad era que algunas reacciones químicas lo hubiesen eliminado mientras dejaban intacto el 238. Por desgracia, las abundancias relativas de Uranio 235 y 238 no se ven afectadas de forma diferente por procesos químicos que hayan ocurrido en el interior de la Tierra. Tales procesos pueden hacer que algunas partes de la Tierra sean ricas en mineral de Uranio a expensas de otras partes al disolverlo y transportarlo, pero no alteran el balance de los dos isótopos que constituyen el mineral disuelto o en suspensión. Sólo las reacciones y desintegraciones nucleares pueden hacerlo.

Los subproductos de Oklo han sido usados para realizar varios experimentos científicos. Quizás el más famoso sea uno en que se intentó comprobar si las velocidades de desintegración de los isótopos hace 1.700 millones de años eran diferentes a las de ahora (parece que no, pero los resultados no fueron concluyentes).

Poco a poco, la insospechada verdad salió a la luz ante los investigadores. Las vetas bajas en Uranio-235 contenían las pautas características de otros 30 o más elementos atómicos que se forman como subproducto de las reacciones de fisión nuclear. Sus abundancias eran completamente diferentes de las que se dan en forma natural en rocas donde no hubieran ocurrido reacciones de fisión. La reveladora firma de los productos de fisión nuclear se conoce a partir de los experimentos en reactores construidos por el hombre. Seis de estas vetas características de la actividad de un Reactor Nuclear Natural fueron finalmente identificadas en Oklo. Algunos de los elementos presentes, como el neodimio, tienen muchos isótopos pero no todos son productos de la fisión. Los que no son productos de fisión proporcionan por consiguiente una calibración de la abundancia de todos los isótopos antes de que empezaran las reacciones naturales y de este modo nos permite determinar los efectos y tiempos característicos de dichas reacciones.

Sorprendentemente, parecía que la Naturaleza había conspirado para producir un Reactor Nuclear Natural que había generado reacciones nucleares espontáneas bajo la superficie de la Tierra hace dos mil millones de años. Fue este episodio de la historia geológica de Gabón lo que había llevado a la acumulación de productos de fisión en el emplazamiento actual de la misma.

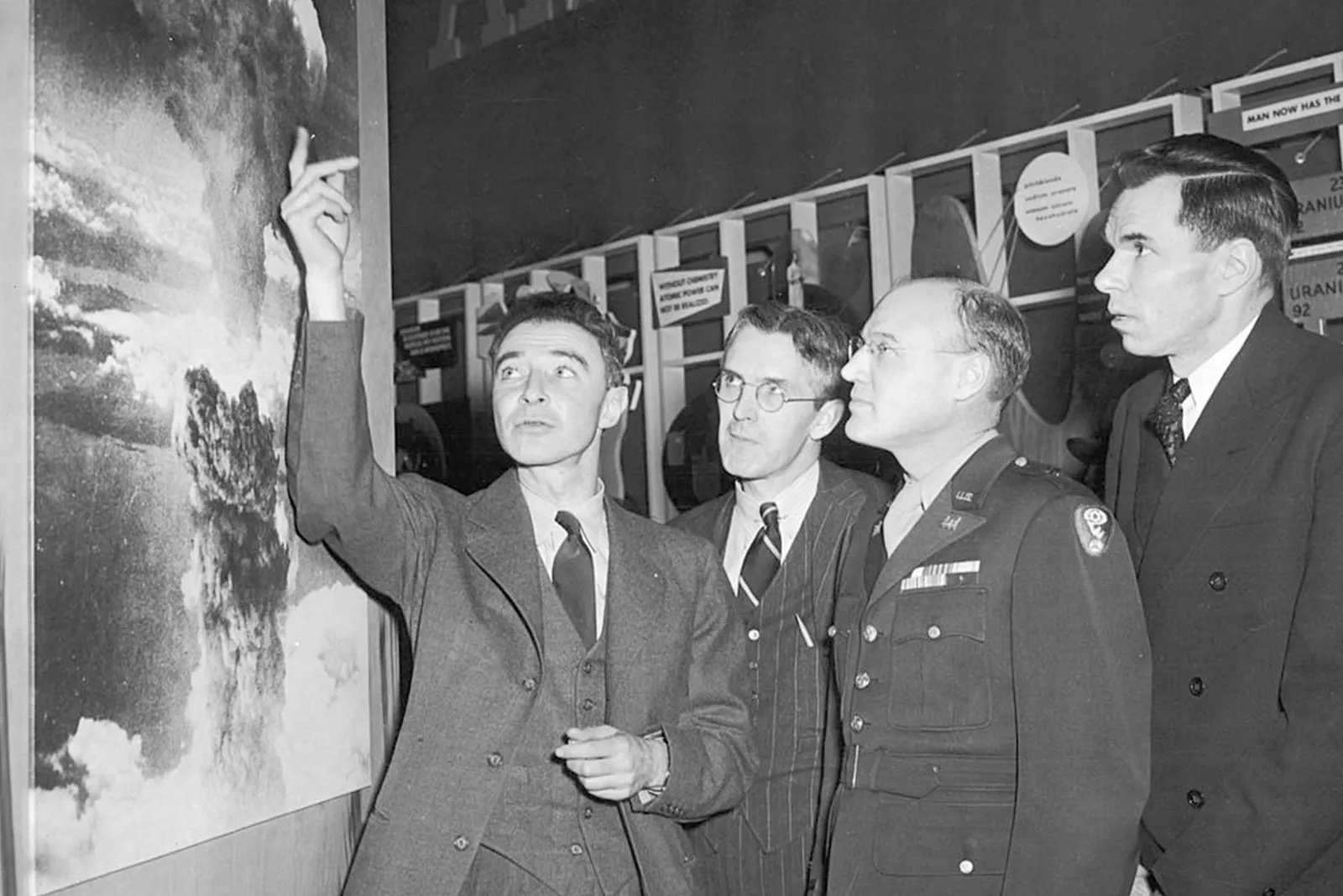

Las primeras reacciones nucleares producidas por el hombre se produjeron el 2 de diciembre de 1942 como parte del famoso Proyecto Manhattan que culminó con la fabricación de las primeras bombas atómicas.

Después de leer el relato histórico del suceso que, sin ninguna duda, nos revela la certeza y posibilidad de que, en cualquier momento, se pueda producir otro suceso similar de cuyas consecuencias nadie puede garantizar nada, uno se queda preocupado y puede pensar que, aquel suceso, no llegó a más debido a una serie de circunstancias que concurrieron y, desde luego “el ambiente oxidante necesario que aportase el agua requerida para concentrar el uranio fue originado por un importante cambio de la biosfera de la Tierra. Hace dos mil millones de años ocurrió un cambio en la atmósfera, producido por el crecimiento de algas azul-verdosas, los primeros organismos de producir fotosíntesis.

Claro que eso, sería entrar en otras historias. Sin embargo, no debemos olvidar que, en nuestro planeta, todo está relacionado y por lo tanto, los cambios y mutaciones que se puedan producir en la Naturaleza de la misma, influyen, de manera irreversible, en todo lo demás.

Esperemos que ningún Reactor Nuclear Natural se vuelva a poner en marcha, ya que, de ser así, no sabemos si se darán las precisas condiciones necesarias para que no continúe indefinidamente su actividad y nos mande a todos al garete.

¡La Naturaleza! que no nos avisa con el tiempo suficiente de lo que piensa hacer mañana y, el ejemplo más cercano lo tenemos con el terrible terremoto acaecido en el territorio de los antiguos mayas.

Emilio Silvera

Dic

20

Más lejos… ¡Objetos más jóvenes!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

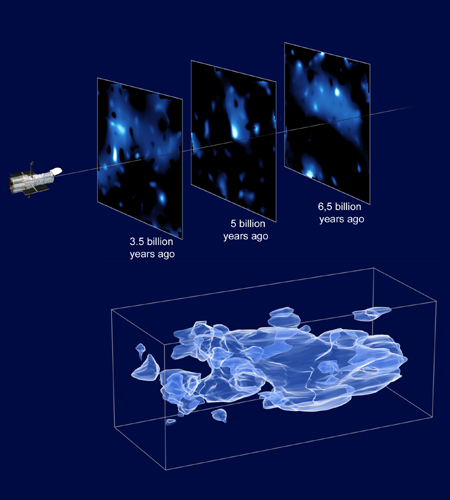

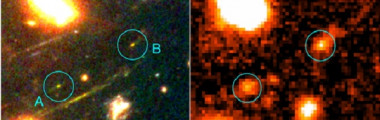

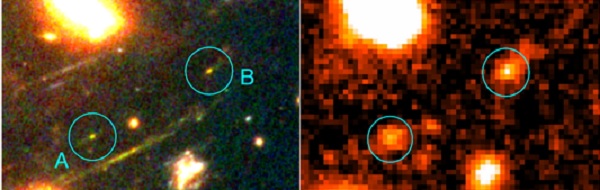

A la izquierda, una imagen en falso color obtenida combinando exposiciones en tres filtros con el telescopio Hubble, en la derecha se observa la misma zona del cielo vista con GTC utilizando un único filtro más sensible a la emisión de estrellas muy jóvenes. / UCM.

La lente gravitacional permite amplificar los objetos lejanos

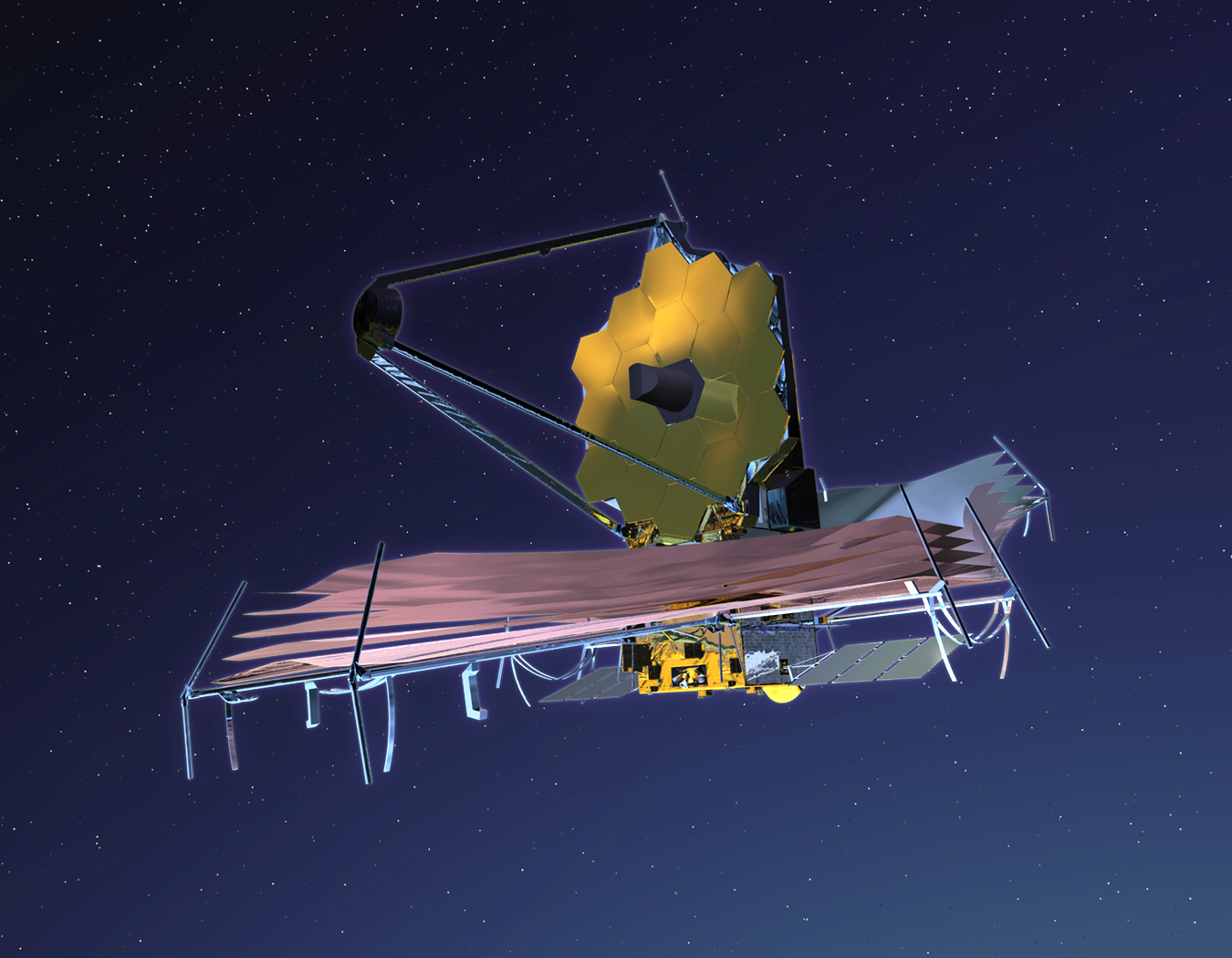

En el futuro próximo se podrán detectar muchas galaxias como A370-L57 con GTC y Hubble, y otras aún más distantes que estén formando su primera población de estrellas y estudiarlas en gran detalle gracias al telescopio espacial James Webb, que han desarrollado conjuntamente la NASA y la Agencia Espacial Europea, y que iba a ser puesto en órbita en 2019.

Finalmente se puso en órbita en 2021-2022

El James Webb va a permitir contestar algunas de las cuestiones fundamentales sobre cómo y cuándo se formaron las primeras galaxias y estrellas, pero sin duda habrá sorpresas y surgirán también muchas preguntas nuevas. Los próximos años van a ser apasionantes.

Aquí se captó como se formaba un jóven cúmulo de galaxias en el Universo temprano

Lograr identificar galaxias tan lejanas en sus primeras etapas de formación es un gran reto para los astrofísicos, puesto que la luz que llega es muy débil. Por eso, solo se suele detectar a las más grandes y luminosas, que tienden a ser también las más evolucionadas.

En el Universo encontramos objetos que no dejan de sorprendernos. Ahí aparece la imagen de lo que parece una serpiente cósmica dentro de las estructura de lejanas galaxias.

A la distancia de A370-L57, incluso el Hubble sólo puede detectar galaxias que ya tienen cientos o miles de millones de estrellas, formadas a lo largo de decenas o cientos de millones de años. En comparación, esta tiene sólo unos cuatro millones de años de edad y una masa de apenas tres millones de veces la del Sol.

Emilio Silvera

Dic

20

Enigmático Encélado

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Lunas misteriosas ~

Clasificado en Lunas misteriosas ~

Comments (0)

Comments (0)

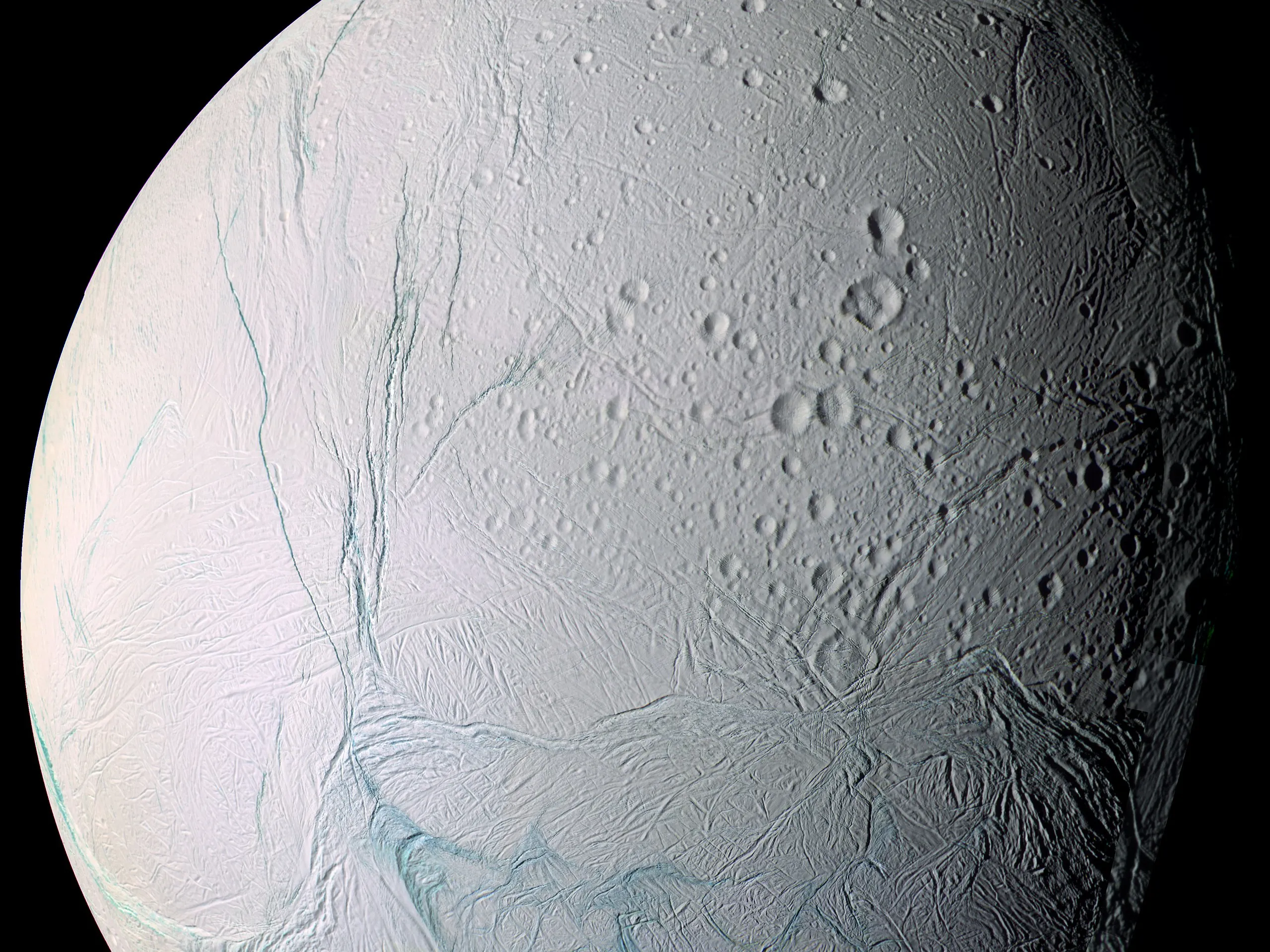

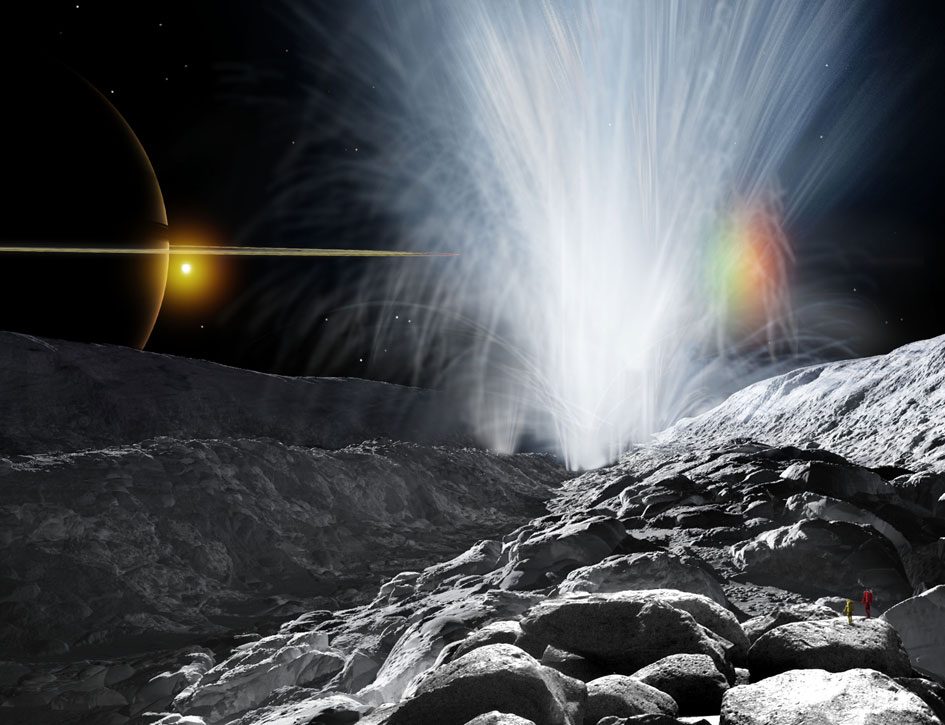

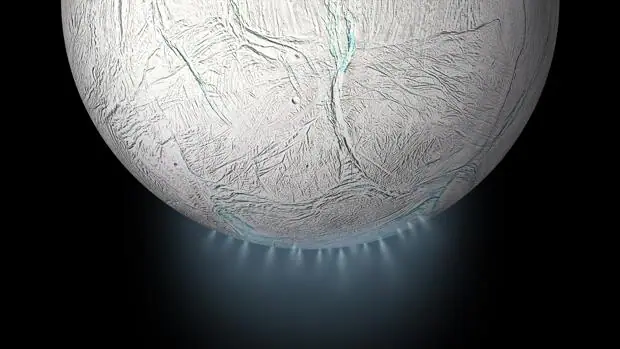

Géiseres en Encelado, luna de Saturno.

______________

El océano subterráneo de Encélado, un “banquete” para la vida extraterrestre. Han descubierto la composición química del agua es mucho más adecuada de lo que se creía para dar sustento a múltiples organismos.

Donde hay comida, hay vida. Y un equipo de investigadores de la Universidad de Washington acaba de comprobar que Encélado, una de las lunas de Saturno, tiene mucha más capacidad para dar sustento a múltiples formas de vida de lo que se creía hasta ahora. Así lo han anunciado Lucas Fifer, David Catling y Jonathan Toner, autores del estudio, durante el AbSciCon 2019, la Conferencia de Astrobiología que celebra cada año la Unión Geológica Americana en Washington.

Desde que la misión Cassini la visitara por primera vez en 2004, la luna Encélado no ha dejado de dar sorpresas. Uno de los mayores descubrimientos fue una serie de géiseres de vapor de agua alrededor de su polo sur, lo que reveló la presencia de un gran océano subterráneo. Desde entonces, se han llevado a cabo decenas de investigaciones para averiguar si allí, en las profundidades de ese vasto mar extraterrestre, puede haber surgido la vida.

El de Fifer y sus colegas es el último de esos trabajos, y en él se demuestra que las concentraciones de dióxido de carbono, hidrógeno y metano en el océano interior de Encélado son mucho más altas de lo que pensaba, y que el ph de sus aguas es sorprendentemente similar al de la Tierra. Unas condiciones ideales, pues, para dar sustento a múltiples formas de vida bacteriana.

Una «ventana imperfecta»

Fueron precisamente las similitudes en el ph, la salinidad y la temperatura de ese océano alienígena con los de la Tierra lo que más ha atraído la atención de cientos de investigadores. Todas esas características fueron determinadas estudiando la composición de los géiseres, que periódicamente hacen erupción en el polo sur de Encélado y lanzan vapor de agua al espacio a una velocidad de 1.300 km/h.

Sin embargo, Fifer y su equipo se dieron cuenta de que los géiseres no tienen la misma composición química que el océano del que proceden. La propia erupción, en efecto, se encarga de alterar esa química por medio de un proceso de separación de gases llamado fraccionamiento, que hace que algunos de ellos entren en erupción mientras que otros se quedan atrás.

Por eso, según los autores del estudio, los géiseres son una “ventana imperfecta” a la verdadera composición química del océano subterráneo. Para corregir ese error, decidieron analizar los datos de la Cassini en una simulación informática que tenía en cuenta los efectos del fraccionamiento, y eso reveló que los estudios anteriores habían subestimado la presencia de hidrógeno, metano y dióxido de carbono en las aguas subterráneas.

Muestras de los géiseres

En palabras de Fifer, “es mejor encontrar concentraciones altas de gas que ninguna. Parece poco probable que la vida pudiera evolucionar y consumir este almuerzo químico si los gases no fueran abundantes en el océano… Aunque hay excepciones, la vida en la Tierra funciona mejor viviendo o consumiendo agua con un ph casi neutro, por lo que las condiciones similares en Encélado resultan tentadoras, y facilitan mucho más la comparación de este extraño mundo oceánico con un entorno más familiar”.

Cuando dispongamos de una tecnología más adecuada y completa para efectuar exploraciones más precisas, podremos al fín, desvelar los muchos secretos que guardan estos pequeños “mundos”.

Fifer y sus colegas reconocen sin embargo que esa alta concentración de gases podría indicar, también, una falta de organismos vivos que los consuman. Pero eso, añaden, no significa necesariamente que Encélado carezca de vida, sino que los organismos podrían no ser lo suficientemente abundantes como para consumir toda la energía química disponible. En todo caso, eso será algo que resolverán las próximas misiones a la misteriosa luna de Saturno.

“Las futuras misiones espaciales -concluye Fifer- tomarán muestras directamente de los géiseres en busca de signos de vida en Encélado, muchos de los cuales se verán afectados por el proceso de erupción. Por lo tanto, entender la diferencia entre el océano y los chorros de agua será de gran ayuda en el futuro”.

Emilio Silvera

Totales: 85.574.054

Totales: 85.574.054 Conectados: 73

Conectados: 73