Abr

4

La materia en el Universo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astrofísica ~

Clasificado en Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

La Astrofísica nuclear es una rama relativamente joven de la física entre cuyos objetivos destaca la descripción de las reacciones mediante las cuales tiene lugar la generación de energías y la síntesis de elementos químicos en el Universo. Se trata, por tanto, de un campo multidisciplinar que combina las observaciones astronómicas, con el análisis de la composición de meteoritos, la modelización astrofísica y la física nuclear tanto experimental como teórica.

En 1957, E.M. Burbidge, W.A. Fowler and F. Hoyle y de manera independiente A.G.W. Cameron publicaron sendos artículos clave, donde definen los principales procesos que explican la transformación de unos núcleos en otros, asentados en base de la Astrofísica nuclear.

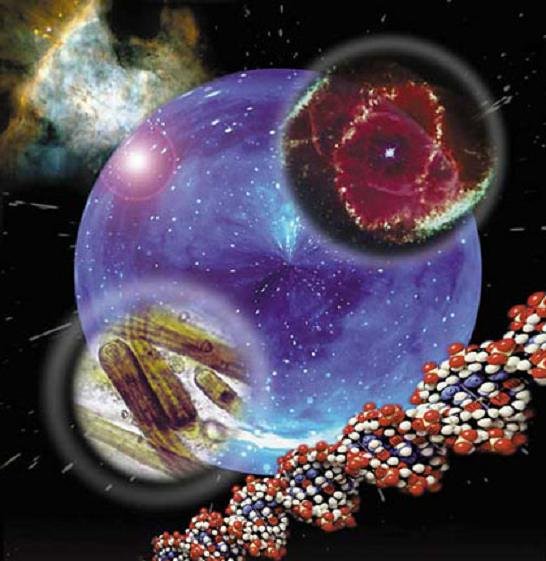

Representación artística de la creación de moléculas orgánicas en el universo primitivo. La síntesis del carbono en el corazón de las estrellas continúa planteando algunos retos teóricos. [NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)]

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la Astrofísica nuclear ha conseguido importantes logros que sin duda están íntimamente conectados al impresionante avance experimentado por las técnicas instrumentales y de medidas asociadas y por la capacidad de cálculo numérico.

Los diferentes procesos de nucleosíntesis que tienen lugar durante la vida de una estrella dan lugar a la creación de nuevos elementos químicos que son expulsados al medio interestelar. Estos elementos pasan a formar parte de una nueva generación de estrellas, y pueden ser detectados mediante estudios espectroscópicos. La mejora de las técnicas utilizadas en la instrumentación observacional y de los métodos de detección espectroscópicos, la construcción de grandes telescopios como el VLT y el Keck a los que pronto se añadirá el Gran TeCan, y la posibilidad de hacer observaciones desde el espacio sin la interferencia de la atmósfera terrestre (Telescopio Hubble, Chandra, XMM Newton e Integral), ha permitido obtener toda una nueva visión del universo que nos rodea.

La Física nuclear experimental tampoco ha sido ajena a todos estos avances tecnológicos, desarrollando haces de núcleos estables e inestables y la instrumentación necesaria para realizar experimentos de precisión. Las reacciones nucleares que intervienen en los procesos astrofísicos son reacciones de fusión; reacciones de captura de protones, de neutrones y de partículas alfa y sus inversas; y procesos mediados por la interacción débil tales como las desintegraciones beta, capturas de electrones y de neutrinos. En algunos casos se miden reacciones inducidas por núcleos estables y energías próximas a las que se dan en las estrellas, con secciones eficaces muy pequeñas, que necesitan el uso de instalaciones subterráneas (LUNA) capaces de blindar los equipos de detección a la radiación de origen cósmico.

En otros casos, se estudian reacciones inducidas por núcleos inestables (también llamados núcleos exóticos), con una vida media muy corta, y difíciles de sintetizar en el laboratorio con la tecnología actual. No obstante, en las últimas décadas, numerosas instalaciones de haces de núcleos exóticos (Louvain la Neuve, GANIL, GSI, ISOLDE) han desarrollado programas experimentales en los que se han determinado las propiedades fundamentales (masas y vidas medias) y propiedades de la estructura de núcleos claves en reacciones de interés Astrofísico. Igualmente se han medido un número importante de secciones eficaces asociadas a los diferentes procesos de nucleosíntesis. Por otro lado, la construcción de instalaciones de tiempo de vuelo de neutrones (n_ToF arroba CERN) ha permitido el desarrollo de programas dedicados al estudio de la captura neutrónica. Así mismo, las nuevas instalaciones que se construirán en los próximos años (FAIR, SPIRAL 2) incluyen en sus programas científicos el estudio de reacciones nucleares de interés astrofísico.

En la mayor parte de los Modelos Astrofísicos la Física Nuclear Teórica es necesaria para convertir un texto experimental en el ritmo de reacción que es necesario en la aplicación astrofísica concreta. Ahora mismo nos encontramos al comienzo de una nueva era de desarrollo de modelos teóricos basados en primeros principios (ab-anitio). Esto permitirá reducir las incertidumbres asociadas con extrapolaciones a regiones de la carta de núcleos que no han sido exploradas experimentalmente, pero que son relevantes para diferentes procesos astrofísicos como es el caso de núcleos muy ricos en neutrones para el proceso r.

De forma complementaria, se han producido grandes avances en la modelización astrofísica de las diferentes etapas de evolución estelar. Los desafíos actuales se centran en la realización de simulaciones en tres dimensiones espaciales de los diferentes fenómenos astrofísicos y en particular de las espectaculares explosiones de supernovas tanto termonucleares como debidas al colapso gravitatorio.

Cuando una estrella supermasiva muere, las consecuencias energéticas son inmensas. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es:

H, He, (Li, Be, B) C, N, O… Fe

¿Apreciáis la maravilla? Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y… de la vida inteligente. Esos materiales para la vida sólo se pudieron fabricar el las estrellas, en sus hornos nucleares y en las explosiones supernovas al final de sus vidas.

La explosión de una estrella gigante y supermasiva hace que esta brille más que la propia galaxia que la acoge y, en su ese tránsito de estrella a púlsar o agujero negro, se forman elementos que, como el oro o el platino, se riegan por el espacio interestelar en las inmensas nebulosas de las que, más tarde, naceran nuevas estrellas y nuevos mundos.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas.

Es posible que lo que nosotros llamamos materia inerte, no lo sea tanto, y, puede que incluso tenga memoria que transmite por medios que no sabemos reconocer. Esta clase de materia, se alía con el tiempo y, en cada momento adopta una forma predeterminada y de esa manera sigue evolucionando hasta llegar a su máximo ciclo o nivel en el que, de “materia inerte” llega a la categoría de “materia viva”, y, por el camino, ocupará siempre el lugar que le corresponda. No olvidemos de aquel sabio que nos dijo: “todas las cosas son”. El hombre, con aquellas sencillas palabras, elevó a todas las cosas a la categoría de SER.

¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

Claro que, el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

Según expliqué muchas veces, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los hadrones. La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

¡Maravillas de la materia!

El número de protones y neutrones determina al elemento, desde el hidrógeno (el más simple), al uranio (el más complejo), siempre referido a elementos naturales que son 92; el resto son artificiales, los conocidos transuránicos en cuyo grupo están el einstenio o el plutonio, artificiales todos ellos.

Los núcleos, como sistemas dinámicos de nucleones, pertenecen obviamente a la microfísica y, por consiguiente, para su descripción es necesario acudir a la mecánica cuántica. La materia, en general, aunque presumimos de conocerla, en realidad, nos queda mucho por aprender de ella y, la Astrofísica, nos abrirá el camino para comprender, lo que la materia es (ayudada por ingenios como el LHC).

emilio silvera

Abr

4

¿Quiénes somos? ¿Llegaremos a saberlo alguna vez?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (4)

Comments (4)

¡Pienso, luego existo!

Tomado a pie juntillas, “soy consciente, luego existo” conduce a la creencia en que nada existe fuera de la propia conciencia, y, como eso sabemos que no es así, tenemos que pensar en el hecho cierto de que habrá que tomar la forma más realista: muchas son las cosas que existen y que están fuera de nuestra consciencia. Adoptar posturas idealistas que se aferran más a la mente que a la materia… es decir, las ideas, la percepción, los pensamientos; en una palabra, la conciencia. Claro que, al tomar la Mente como punto de partida, la filosofía idealista se las ven y se las desean para explicar la materia, lo que no es mecesariamente menos peliagudo que partir de la materia para poder explicar la Mente.

¿Dónde estará el camino adecuado?

Descartes nos decía que existe una distinción absoluta entre la sustancia mental y la sustancia material. La característica que define la materia, reflexionaba, es su extensión, su ocupación del espacio, lo que consecuentemente la hace susceptible de explicaciones físicas en tanto que las características definitoria de la Mente es estar consciente o, en un sentido amplio del término, pensar. Desde esta perspectiva, la sustancia mental existe en forma de mentes individuales. De este modo inauguraba Descartes el dualismo, una postura filosófica que científicamente no es satisfactoria, pero que es intuitivamente sencilla y atactiva.

El debate filosófico sobre el problema cuerpo-mente es hoy extraordinariamente sofisticado y, dentro de su gran diversidad, algunas de las disputas actuales rivalizan con las que prosperaron entre los filósofos post-cartesianos. Del mismo modo quye tuvimos la teoría del doble aspecto de Spinoza, o el ocasionalismo de Melebranche, el paralelismo de Leibniz y su doctrina de la armonía preestablecida, tenemos hoy la teoría del estado central, el monismo neutral, el conductismo lógico, el sidicalismo de tipos y el fisicalismo de casos, el epifenomenalismo de casos, el monismo anómalo, el materialismo emergente, varias formas de funcionalismo y tantas otras teorías que, en definitiva, son una muestra palpable y diáfana del hecho cierto de que…¡no sabemos!

No, no será nada fácil llegar a comprender ese conjunto, esa simbiosis que podemos constatar entre nuestros cuperpos y nuestras mentes. El primero nos sirve de perfecto soporte que, como un todo, desarrolla una serie de funciones que nos permite estar en perfectas condiciones para realizar todo aquello que podamos necesitar y, siempre, se comporta como algo físico y material que depende de su entorno y requiere el cuidado necesario para su desarrollo y funcionamiento corporal. Por el contrario, en lo que a la mente se refiere, parece que, aunque resida en nuestro cerebro (parte de ese cuerpo material), es algo muchom más sofisticado, algo inmaterial y que puede trascender del cuerpo, salir al exterior y viajar a las estrellas, crear pensamientos y sentir sufrimientos, tener sensibilidad y llegar a inundarse de felicidad cuando siente el Amor, padecer por el dolor ajeno de una persona amada, ser creativa e intuitiva, poder “ver” lo que no existe, tener la capacidad de dilucidar cuestiones muy complejas y desvelar misterios…¡La Mente! ese portento de la Naturaleza.

Simplemente con cerrar los ojos, la Mente nos puede transportar a lugares fantásticos. ¡Es tan real! que, a veces, no poemos separar esos pensamientos creados de la misma realidad. Muchos son los misterios y secretos que nuestras mentes esconden y que no hemos podido desvelar.

En efecto, nuestros esfuerzos por discernir los orígenes de la conciencia topan con una limitación fundamental que surge, en parte, de la suposición de que basta con pensar para revelar las fuentes del pensamiento consciente. Esta suposición es tan claramente inadecuada como lo fueron, en su tiempo, los esfuerzos por conocer la cosmogonía, la base de la vida y la estructura de la marteria sin ayuda de observaciones experimentales. Sin el método científico, poco podremos avanzar en el conocimiento de la Ciencia y, menos aún, de nuestras complejas mentes.

¡La Belleza! Todo y en todo, está presente la belleza, el problema reside simplemente en quen no siempre tenemos la capacidad de poderla observar con objetiva lógica, y, nuestras mentes, tienen ya preestablecido sus modelos de belleza que no siempre nos lleva a saber, lo que ralmente es bello. Mucha es la belleza presente en un simple átomo y, sin embargo, ¿a quién llama la atención? Nos falta capacidad para entender dónde está lo importante y…¡lo bello!

Sí, es cierto que creo firmemente que nuestras Mentes y el Universo, están, indisolublemente conectadas por esos hilos invisibles que une todo lo que en el Cosmos existe. Nuestras Mentes están relacionadas con la materia, con el espacio-tiempo y con las fuerzas fundamentales que todo lo rigen en esta inmensa burbuja de energíoa en la que vivímos y de la que formamos parte.

Hagan lo que hagan los científicos, será imposible reconciliar las perspectivas de primera persona y tercera persona de individuos conscientes, imposible tender un puesnte entre las explicaciones enfrentadas, e imposible resolver el problema fundamental: la generación de sensaciones, de estados fenomenales o experienciales, a pertir del zumbido de las neuronas que, no a todos nos suenan de la misma manera.

Así, cuando nos preguntamos: Y a los científicos ¿qué tal les ha ido en sus intentos por explicar el misterio? Si dirigimos nuestra mirada a la psicología veremos que la “ciencia de la mente” siempre tuvo problemas para situar su tema central -la cionciencia- dentro de un marco teórico aceptable. Cuando tocamos este campo, nos llega a pasar algo parecido a lo que ocurre con los astrofísicos y su “materia oscura”, algo que han inventado para poder explicar lo que no sabe. En el ámbito de la Mente y la Conciencia, ocurre algo parecido y, cuando se llega al límite de lo que podemos entender, entran en lisa los metafísicos queriendo explicar el ser, echando manos de una especie de teología que, de manera clara, no nos dice nada. No consiguen explicar por qué y cómo se pueden producir los complicados procesos necesarios para equilibrar nuestros sentidos, nuestro peso al caminar, o para articular las palabras al hablar no somos conscientes, pero el simple proceso de apretar un dedo contra un objeto caliente, produce una experiencia consciente.

Sí, sabemos que el Universo y la Mente están conexionados, la segunda nació del primero, evolucionó a partir de la materia “inerte” que, el Universo fabricóm en las estrellas con un propósito bien determinado. Aunque tenía de todo: Estrellas, mundos, galaxias, tiempo y espacio y se regía por las leyes de la materia y el electromagmnetismo…algo le faltaba, no podía contemplarse. Entonces, nos trajo aquí como observadores )parter del universo mismo) para que pudiera contemplarse.

Así que, observamos el mundo que nos rodea y, desde siempre, estamos tratando de profundizar en los misterios de la naturaleza para poder llegara comprender que és, por qué se comporta como lo hace y, sobre todo, nos interesa saber de nosotros mismos y de sí, hemos venido aquí para desempeñar alguna misión determina, lograr algún destino, o, por el contrario, somos productos del Azar y, lo mismo que hemnos llegado aquí nos iremos cuando nuestro ciclo se acabe. ¿Qué triste! Si realmente fuera así.

Si bien ciertas hipótesis “científicas” recientes no abarcan un abanico tan amplio como el que ofrecen los filósofos, en cierto sentido son todavía más exóticas o extremas. Por ejemplo, algunos neurocientíficos se han adheridos a posisicones dualistas según las cuales la mente consciente interactúa con el cerebro gracias a “psicones” que se comunican con los “dendrones” o dendritas en determinadas regiones del hemisferio cerebral izquierdo (Descartes decía y postulaba que el lugar de interacción era la grándula pineal porque se encontraba en el centro de la cabeza). Otros (no sabemos si podemos calificarlos de científicos), han llegado a la conclusión de que la física convencional no es fundamento suficiente para las teorías sobre la conciencia; que es necesario invocar conceptos físicos esotéricos como la gravedad cuántica, para explicar la conciencia.

Agún día podremos llegar a comprender que mente-Universo, o, Universo-Mente, son dos aspectos se la misma cosa. Al igual que el Espacio y el Tiempo, que la Materia y la Energía, que la Elecricidad y el Magnetismo, la Mente y el Universo forma un todo que se complementa y completa lo que el mundo es. El Universo sólo y sin la Mente que lo contemple y lo estudie…¿qué es? Y, ¿qué es la Mente sin un Universo que observar?

Está claro que, la existencia misma de la conciencia nos plantea un problema fundamental que, de momento, no hemos sabido resolver y de la cual, la teoría científica tiene la obligación de dar cuenta. El estudio, la observación, el experimento nos debe llevar a saber. Alguien, no hace mucho, me “echo una bronca” cuando dije que la Mente era la máquina más compleja del Universo. Puede que, en otros mundos, puedan existir otras mentes más avanzadas que las nuestras pero, no que sean más complejas, Aquellas y estas, estarán regidas por las mismas leyes y su funcionamiento y crecimiento, también se deben a lo mismo, al ritmo que les impone el Universo y, si están más adelantados será, simplemente, por que son más viejos, no porque realmente tengan mentes más privilegiadas que las nuestras.

No importa que aspecto puedan tener. Tanto ellos, como nosotros, pensamos. luego somos. Acordados “todas las cosas son” pero no de la misma manera. Unas veces llegan a tener consciencia de ser y otras, según les marca el ritmo del universo, están y se mantienen “unertes” esperando “su tiempo” para sentir.

En una super Tierra, debido a la Gravedad, podrían ser así.

La escena podría ser real en el futuro muy lejano

Claro que todo esto de lo que hemos hablado, son muchas debidas a la imaginación tan complejas son que, no podemos llegar a entenderlas. Eso sí, imaginamos sin límites, podemos jhacer mil conjeturas y lanzar teorías de más o menos fundamentos pero, finalmente, queda en el aire esa sensación de vacío que nos produce el “no saber” y, de esa manera, lo único que podemos hacer es…preguntarnos:

¿Quiénes somos? ¿Llegarémos a saberlo alguna vez?

emilio silvera

Abr

4

No siempre la Física se puede explicar con palabras

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Teoría de Cuerdas ~

Clasificado en La Teoría de Cuerdas ~

Comments (40)

Comments (40)

Se dice que un agujero negro (una masa M concentrada en un volumen menor que el dictado por su radio de Schwarzschild rs = 2GM/c2) absorbe todo lo que cae sobre él. Sin embargo, Beckenstein y Hawking determinaron que el agujero negro posee entropía (proporcional al área del horizonte) y por ello temperatura, y Hawking concluye (1975) que la temperatura le hace radiar como un cuerpo negro; por tanto, eventualmente el agujero se evapora.

Aquí viene la paradoja. Si formamos el agujero negro arrojando materia en forma concreta (por ejemplo, un camión), la masa del camión acabaría eventualmente escupida como radiación del cuerpo negro, perdiéndose la preciosa información sobre el camión. Pero se supone que la evolución de “todo” es cuántica, y por ello unitaria. Ahora bien, la evolución unitaria mantiene la información (estados puros van a estados puros, no mezcla…); he ahí la paradoja.

Fue Hawking quien primero presentó la paradoja de “pérdida de información” en contra de otros que, como Gerard’t Hooft y Susskind, quienes mantienen que la información no se puede perder, y que por ello debe haber sutiles correlaciones en la radiación emitida, de las que en principio sería posible extraer la información original sobre que el agujero negro tragó un camión…

Paradógicamente, ha sido, durante el desarrollo de la “Teoría de Cuerdas” cuando se ha podido dilucidar el problema planteado hace veinticinco años por Beckenstein y Hawking que, han resultado llevar razón.

Abr

2

Sí ¡Tenemos que Saber! Para avanzar

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

David Hilbert

El nombre de David Hilbert (1862–1942) ocupa un lugar muy especial en el imaginario colectivo de los matemáticos . Sin duda se trata del matemático más famoso del siglo XX, a lo que contribuyeron de manera muy especial su aportación a la configuración de los métodos axiomáticos actuales, sus profundos resultados en álgerbra, teoría de números, geometría y teoría de funciones [análisis complejo], los celebérrimos “problemas matemáticos” que dejó planteados en 1900, y las venturas y desventuras de sus intentos de resolver la cuestión de los fundamentos de la matemática.

Esas letras que se ven gravadas abajo, en la piedra, lo que dicen es su célebre: ” “wir müssen wissen, wir werden wissen” [debemos saber; llegaremos a saber].

Pero yo quería hablar de los físicos y del hecho cierto de que son conscientes de que, en el panorama de su disciplina, en el lejano horizonte, vislumbran oscuros nubarrones que empañan el paisaje, oscurecen el futuro y pertuban sus pensamientos al ver con diáfana claridad las dificultades que tendrán que solventar si quieren continuar en el camino del progreso desvelando los secretos de la naturaleza.

Ellos, los físicos, son muy conscientes de que toda la física moderna está apoyada sobre la base de dos imponentes columnas: La Relatividad General de Einstein, que proporciona un marco teórico para la comprensión del universo en la escala más alta: estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias y más allá, hasta los confines del universo observable en su contínua expansión. La otra columna es la Mecánica Cuántica, que les ofrece el marco teórico para la comprensión del Universo en sus mínimas escalas: Átomos y moléculas comenzando por las partículas que todo lo conforman como los Quarks y los electrones.

El estudio de fenómenos a escala microscópica mediante las hipótesis de la cuantización de la energía y la dualidad onda-partícula fue desarrolado bajo el nombre de Mecánica cuántica por Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Paul Dirac y el mismo Einstein entre otros muchos, a partir de la idea seminal de Max Planck con su cuanto de acción, h, allá por los alrededores de 1925-1926, Aunque el trabajo de Einstein, inspirado en el de Planck, sobre el Efecto fotoeléctrico fue antes (creo).

A partir de 1930 la mecánica cuántica se aplicó con mucho éxito a problemas relacionados con núcleos atómicos, moléculas y materia en estado sólido. La mecánica cuántica hizo posible comprender un extenso conjunto de datos, de otra manera enigmáticos. Sus predicciones han sido de una exactitud notable. Ejemplo de ésto último es la increíble precisión de diesciciete cifras significativas del momento magnético del electrón calculadas por la EDC (Electrodinámica Cuántica) comparadas con el experimento.

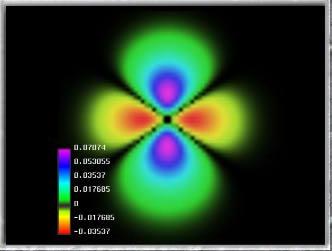

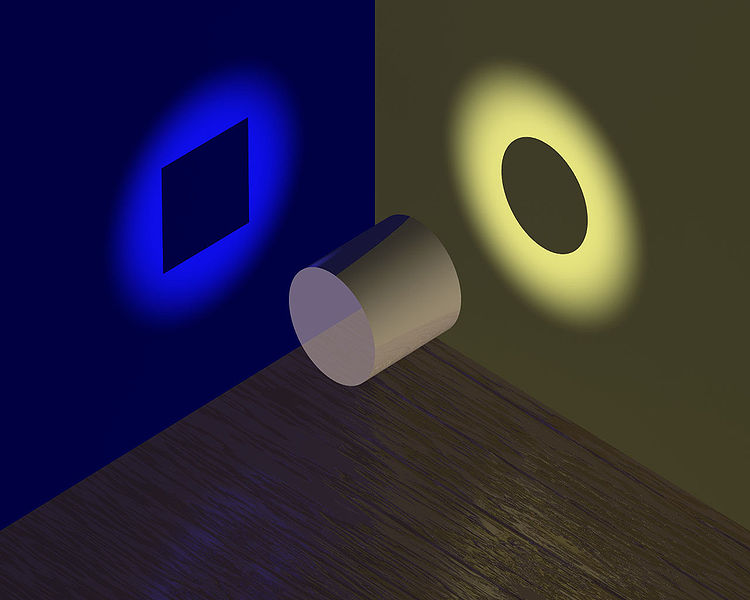

Imagen ilustrativa de la dualidad onda-partícula, en el que se aprecia cómo un mismo fenómeno puede ser percibido de dos modos distintos. La mecánica cuántica describe, en su visión más ortodoxa, cómo en cualquier sistema físico –y por tanto, en todo el universo- existe una diversa multiplicidad de estados, los cuales habiendo sido descritos mediante ecuaciones matemáticas por los físicos, son denominadoss estados cuánticos. De esta forma la mecánica cuántica puede explicar la existencia del átomo y desvelar los misterios de la estructura atómica, tal como hoy son entendidos; fenómenos que no puede explicar debidamente la física o más propiamente la mecánica clásica.

Pocas dudas nos pueden caber sobre el hecho cierto de que, la Mecánica cuántica ha sido uno de los más grandes avances de la Humanidad y, gracias a ella, hemos podido tener acceso a grandes logros e inventos que hoy hacen más cómoda nuestras vidas y también, en el campo de las nuevas tenologías este apartado de la física, ha tenido mucho que decir: Explica el comportamiento de lamateria y de la energía. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tenologías, como por ejemplo, los transistores, componentes profusamente utilizados en casi todos los aparatos que tengan alguna parte funcional electrónica y muchos más cuya lista pormenorizada no cabría aquí en un simple comentario.

A lo largo de años de investigación, los físicos han confirmado experimentalmente, con una exactitud casi inimaginable, la práctica totalidad de las predicciones que hace cada una de estas dos teorías (la Relatividad General y la Mecánica Cuántica). Sin embargo, estos mismos instrumentos teóricos conducen a otra conclusión inquietante: tal como se formulan actualmente, la rrlatividad general y la mecánica cuántica no pueden ambas ser ciertas a la vez. Las dos teorías en las que se bazan los enormes avances realizados por la física durante los últimos cien años -unos avances que han explicado la expansión de los cielos y las estructuras fundamentales de la materia- son mutuamente incompatibles.

Las ideas de Einstein siempre estuvieron unidas al Universo

Creo que todos hemos podido hablar, en alguna ocasión, de la incompatibilidad de estas dos teorías que, siendo ciertas por separado hasta límites insospechados, cuando se juntan, aquello resulta un auténtico desastre. ¿Por qué será? Bueno, la respuesta podría estar en el hecho cierto de que, los físicos, estudian cosas muy pequeñas y ligeras (como los átomos y sus partes constituyentes), o cosas que son enormes y muy pesadas (como los mundos, las estrellas y las galaxias), pero no estudian ambas al mismo tiempo. Y, siendo así (que lo es), no necesitan utilizar las dos teorías al mismo tiempo, sino que, dependiendo del estudio a realizar de lo muy pequeño (la mecánica cuántica) y de lo muy grande (la relatividad general) y, de esta manera, ahogan el grito que mientras operan, les lanza la otra teoría, la que no están utilizando. Así, durante las últimas décadas, este planteamiento no ha sido tan feliz como la ignorancia, pero ha estado muy cerca de serlo. Lo único que ha enturbiado la paz, ha sido el hecho cierto de que, los físicos, han sido muy conscientes de que se necesita encontrar esa teoría de la Gravedad-Cuántica que, al parecer, sólo en el ámbito de la Teoría de Supercuerdas pueden encontrar.

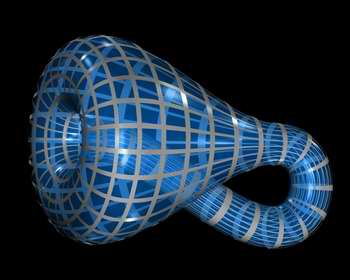

Cuerda cerrada en forma de botella de Klein

Algunos veces hemos podido llegar apensar que, el Universo, puede encontrar en casos extremos: Unas veces en las profundidades nucleares de un agujero negro donde se aplasta una inmensa cantidad de masa que se reduce hasta un minúsculo tamaño. Estos dos conceptos del tamaño diminuto y de la inmensa masa, nos requieren para poder explicarlos, a los dos teorías: La Mecánica cuántica y la Relatividad General y, sin embargo, cuando hemos tratado de unir las fórmulas de ambas teorías, los “tornillos” de sus estructuras saltan y aquello parece explotar, la incompatibilidad es manifiesta.

La Teoría de supercuerdas, una advenidiza que se mueve en las arenas movedizas de no poder ser verificada, en comparación con los dos venerables edificios de la M.C. y la R.G., que por el contrario no tienen nada que demostrar más allá de lo ya demostrado, y, sin embargo, la llegada de esta incipiente teoría (aunque lleve muchos años en el candelero), nos viene a decir lo que, las otras dos no han podido: Que en ella (en la Teoría de Cuerdas), no sólo se puede explicar la materia en su nivel más básico sino que, además, se resuelve la tensión existente entre las dos teorías incompatibles hasta el momento y, además, hace posible que la unión de ambas avance dando un paso de gigante. De hecho, la teoría de las supercuerdas muestra aún más: dentro de este nuevo marco, la relatividad general y la mecánica cuántica, se necesitan la una a la otra para que esta teoría tenga sentido y pueda explicar el universo en su conjunto. Según la teoría de supercuerdas, , el matrimonio entre las leyes de lo muy grande y lo muy pequeño no sólo es feliz, sino inevitable.

Por otra parte, la teoría bosónica no habla tampoco de los fermiones sino sólo a bosones como los fotones. Pero sabemos que los bosones son un caso particular de comportamiento, y que muchas otras partículas observan conductas muy distintas. ¿Qué haremos si no podemos explicar a los fermiones como los quarks, componentes fundamentales de la materia y la energía? Algunas nuevas teorías como la supersimetría intentan describir tanto a bosones como fermiones, y todas ellas juntas han llevado a los nuevos modelos que tenemos actualmente.

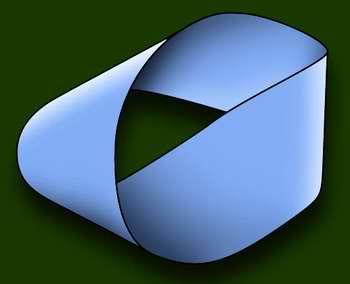

Una cinta de Moebius, posible en esta teoría

En nuestra mirada del siglo XXI, si las cuerdas determinan una realidad plana, es posible imaginar a las partículas y sus interacciones como “ondas” o “montículos” e incluso “ondas concéntricas” sobre ese plano. Las cuerdas pueden dividirse (como un hilo en forma de Y) o reunirse, entrecruzarse y fundirse, y todas estas conductas repercutirán en la topología del plano que determinan. Varias cuerdas de tipo cerrado pueden juntarse y converger en un solo tubo único, emitir ramales laterales e incluso cerrarse sobre sí mismas para configurar un mundo con la forma del cuerpo geométrico conocido como toro. O una cinta de Moebius. O una botella de Klein. O lo que se nos ocurra o nos guste imaginar. En este caso, podríamos imaginar a las partículas como ondulaciones que se desplazaran por los tubos. La adición de una partícula se vería como cuerdas que convergen, y la emisión como ramales divergentes.

Cuerdas toroidales

La gravedad, por su parte (protagonista fundamental de las interacciones del universo) puede representarse fácilmente como tres tubos unidos en forma de H. El Sol atrae a la Tierra: los tubos verticales son las partículas del Sol y de nuestro planeta, y el trazo horizontal es el gravitón del Sol que viaja desde él hacia nosotros. Las formas determinadas por las cuerdas tienen una cantidad de dimensiones que varían de acuerdo con la teoría que se considere. Si la supersimetría es correcta, el universo tiene 10 u 11 dimensiones. Si la teoría bosónica es la que tiene razón, la realidad consta de nada menos que 26 dimensiones. El problema, como es fácil comprender, es que todo ello entra en conflicto directo con nuestro universo espaciotemporal de 4 dimensiones, que cualquiera puede observar, medir y confirmar.

Algunos científicos postulan hoy que la teoría de las cuerdas no merece ni siquiera que se le aplique el método científico, porque no es capaz de describir el universo ni siquiera a un grado básico. Otros creen que algún día demostraremos que existen gigantescas cuerdas uniendo inclusive las galaxias a nivel universal. Esta cuerdas irradiarían grandes ondas gravitatorias en todas direcciones y podrían explicar algunos fenómenos de gran escala que hoy en día no podemos explicar. La realidad es que hay que darle tiempo. No hemos tenido, hasta hoy, ocasión de chequear todas la complejas implicaciones de la teoría (LAS teorías) de cuerdan en cuanto a explicaciones completas, coherentes e inatacables de la realidad que observamos. Tal vez algún día, en un futuro no tan lejano, podamos probarlas o descartarlas definitivamente.

- Materia.

- Estructura molecular.

- Átomos.

- Electrones.

- Quarks.

- Cuerdas.

Claro que, aparte de que no tenemos la energía de Planck para poder llegar hasta ellas (1019 GeV), además, nos topamos con el hecho cierto de que nos encontramos anclados a las viejas teorías (R.G. y M.C.) y, si queremos avanzar, las características encontradas en las teorías de cuerdas, nos ecigen que cambiémos drácticamente nuestra manera de entender el espacio, el tiempo y la materia, y, esa ttarea amigos míos, no será nada fácil. No estamos (yo diría que estamos lejos) en ese nivel en el que mnos resultaría cómodo manejar esas nuevas teorías.

¿Pero las cuerdas? Las cuerdas no parecen ser una estructura preferida por la naturaleza en el diseño de los cielos. No vemos cuerdas en el espacio exterior. De hecho no las vemos por ninguna parte. ¡A que va a resultar que, la verdadera semilla de la materia y el componente esencial del Universo, va a resultar ser, finalmente, algo tan pequeño que reside fuera de nuestro alcance?

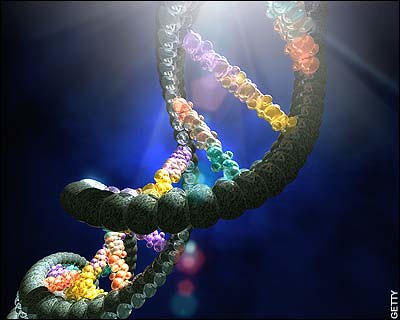

Un momento de reflexión, sin embargo, revelará que la naturaleza ha reservado un papel especial a las cuerdas, como un ladrillo básico para otras formas. Por ejemplo, la característica esencial de la vida en el planeta Tierra es la molécula de ADN similar a una cuerda, que contiene la información compleja y el código de la propia vida. Para construir la materia de la vida, tanto como la materia subatómica, las cuerdas parecen ser la respuesta perfecta. En ambos casos, queremos encerrar una gran cantidad de información en una estructura reproducible y relativamente simple. La característica distintiva de una cuerda es que es una de la forma más compacta de almacenar grandes cantidades de datos de un modo en que la información pueda ser replicada.

Para los seres vivos la naturaleza utiliza la doble cadena de la molécula de ADN, que se separa y forma copias duplicadas de cada una de ellas. Nuestros cuerpos también contienen millones de millones de cadenas de proteínas, formadas de ladrillos de aminoácidos. Nuestro cuerpo, en cierto sentido, puede ser considerado como una enorme colección de cuerdas: moléculas de proteínas que revisten nuestros huesos. Sin embargo, nadie puede dar una explicación de nuestro entendimiento, de la inteligencia que se crea y que llevamos con nosotros desde el mismo momento del nacimiento, está ahí presente, a la espera de que se la despierte, es la inteligencia dormida y evolucionada por el conocimiento de las cosas. La conciencia de SER a la que llamamos alma, y que de alguna manera es inmortal, ya que lo que sabemos lo cedemos y lo dejamos aquí para los que nos siguen en la tarea emprendida por la humanidad desde que, en el preciso momento en que surgió aquella primera célula original que fue capaz de dividirse para replicarse a sí misma, se dio el primer paso para el nacimiento de la vida en nuestro planeta. Pero esa es otra cuestión que será tratada en otro próximo trabajo, ahora volvamos al tema de la teoría de cuerdas de la física.

Se habla de cuerdas abiertas, cerradas o de lazos, de p branas donde p denota su dimensionalidad (así, 1 brana podría ser una cuerda y 2.Brana una membrana) o D-Branas (si son cuerdas abiertas) Y, se habla de objetos mayores y diversos que van incorporados en esa teoría de cuerdas de diversas familias o modelos que quieren sondear en las profundidades del Universo físico para saber, como es.

Claro que, a todo esto, no debemos perder de vista ni olvidar que, la teoría de cuerdas emerge como un producto impresionante, pero natural, a partir de los descubrimientos revolucionarios que ha realizado la física durante los últimos cien años. De hecho, veremos que el conflicto existente entre la reltiviad general y la mecánica cuántica no es precisamente el primero, sino el tercero de una serie de conflictos decisivos con los que se tuvieron que enfrentar los científicos durante el siglo pasado, y que han resuelto como consecuencia de una revisión radical de nuestro modo de comprender en universo.

Uno de aquellos conflictos eran las desconcertante propiedades del movimiento de la Luz. Dicho resumidamente, según las leyes del movimiento de Isaac Newton, si alguien corre a una velocidad suficientemente rápida podría emparejarse con un rayo de luz que se esté emitiendo, mientras que, según las leyes del electromagnetismo de james Clerl Maxwell, esto es imposible. Einstein resolvió el conflicto mediante su teoría de la relatividad especial y así dio un vuelco completo a nuestro modo de entender el espacio y el tiempo que ya no podían entenderse como conceptos universales grabados en piedra y percibidos por todos los individuos de forma idéntica.

El desarrollo de la relatividad especial creó inmediatamente el escenario para el segundo conflicto. Una de las conclusiones del trabajo de Eisntein es que ningún objeto -de hecho, ninguna influencia o perturbación de ninguna clase- puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Sin embargo, como hemos podido leer muchas veces, la teoría universal de la gravedad de Newton, que experimentalmente funciona tan bien y es tan grata para la intuición, habla de influencias que se transmiten en el espacio a grandes distancias instantáneamente. De nuevo fue Eisntein el que intervino en el conflicto y lo resolvió ofreciendo un nuevo concepto de la Gravedad en su teoría general de la relatividad.

No es sólo que el Espacio y el Tiempo estén influidos por el esatado del movimiento del observador, sino que, además, pueden alabearse y curvarse en respuesta a la presencia de materia o energía. Tales distorsiones en la estructura del Espacio y el Tiempo, transmiten la fuerza de Gravedad de un lugar a otro que, más cercano o más lejano, recibe la influencia de esta fuerza fundamental. Así que, desde entonces, no se puede ya pensar que el Espacio y el Tiempo sean un telón de fondo inamovible e inerte en el que se desarrollan los sucesos del universo; al contrario, según la relatividad especial y la relatividad general, son actores de primera fila que desempeñan un papel óntimamente ligado al desarrollo de todos los hechos que en el universo ocurren.

Una vez más el modelo se repite: el descubrimiento de la relatividad general, aunque resuleve un cnflicto, nos lleva a otro. A lo largo de tres décadas a partir de 1900, los físicos desarrollaron la me´canica cuántica en respuesta a varios problemas evidentes que se pusieron de manifiesto cuando los conceptos de la física del siglo XIX se aplicaron al mundo microscópico. Como he mencionado anteriormente, el tercer conflicto, el más trascendental, surge de la incompatibilidad entrem la mecánica cuántica y la relatividad general. La forma geométrica ligeramente curvada del esapcio, que aparece a partir de la relatividad general, es incompatible con el comportamiento microscópico irritante y frenético del universo que se deduce de la mecánica cuántica.

Y, volvemos otra vez al principio: Tenemos que persistir en aquellos trabajos de los años ochenta, cuando se presentó la solución que ofrecía la teoría de cuerdas para este tercer conflicto o problema. En realidad, es el mayor conflicto que se nos presenta en la física moderna. Necesitamos ya, para poder explicar muchas cosas y seguir avanzando, una teoría cuántica de la gravedad -si eso fuera posible-. Estamos parados, no podemos avanzar como sería deseable y, desde luego muchas son las iniciativas que se intentan: Teoría de Cuerdas, Teoría Luz-luz, o, energía masa, y otras muchas que están, en la mente de los mejores físicos del mundo pero que, no acaban de germinar.

Esperémos que, a no tardar mucho, alguna de esas teorías venga a decirnos algo más, del mundo que nos acoge, de la Naturaleza, y, del Universo en fin que contiene todo lo que existe y que de manera inexorable, irá cambiando hacia el futuro y, ¡las teorías también! Todo cambiará, incluso nosotros.

emilio silvera.

Abr

2

¡Las constantes universales! Ese fino equilibrio

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Existen muchas constantes físicas; algunas de las más conocidas son la constante de Planc racionalizada  , la constante de gravitación

, la constante de gravitación  , la velocidad de la luz

, la velocidad de la luz  , la permitividad en el vacío

, la permitividad en el vacío  , la constante de estructura fina α, la permeabilidad magnética en el vacío

, la constante de estructura fina α, la permeabilidad magnética en el vacío  y la carga elemental

y la carga elemental  . Todas éstas, por ser tan fundamentales, son llamadas constantes universales.

. Todas éstas, por ser tan fundamentales, son llamadas constantes universales.

¿Serán variables con el paso del Tiempo, esos parámetros que llamamos Constantes? Aún hoy en día algunos se empeñan en cambiarlas y transformarlas para más o para menos a medida que el tiempo transcurre y, en algunos casos incluso se llegó a decir que el cambio en alguna de aquellas constantes universales podría, incluso, convertir nuestro universo en un océano hirviente. No podemos negar que nuestro universo sea un océano hirviente de causas y efectos que, de camnbiar su dinámica, en fracciones de segundo podría cambiarlo todo.

Esta imagen apocalíptica es la foto del telescopio Hubble de la súper estrella Eta Carinae. La espectacular explosión de gas en expansión globular que se llama el Homunculus y que hace que la estrella aguante -de momento- y no explote como supernova para crear allí, en toda aquella región una gran nebulosa y en su centro, un agujero negro.

Es cierto que cambios muy pequeños en las fuerzas y constantes que nos rodean y pululan por el Universo, lo podrían cambiar todo y hacer inhabitable los planetas o que las estrellas explotaran al cambiar, aunque sea de manera casi imperceptible, los parámetros y fuerzas que se contraponen en el Cosmos para crear la estabilidad que podemos percibir.

Sobre el cambio de algunas constantes, George Gamow respondió al problema del océano hirviente sugiriendo que podía paliarse si se suponía que las coincidencias propuestas por Dirac eran debidas a una variación temporal en e, la carga del electrón, con e2 aumentando con el tiempo como requiere la ecuación e2/Gmp = t

Por desgracia, la propuesta de Gamow de una e variable tenía todo tipo de consecuencias inaceptables para la vida sobre la Tierra. Pronto se advirtió que la sugerencia de Gamow hubiera dado como resultado que el Sol habría agotado hace tiempo todo su combustible nuclear, no estaría brillando hoy si e2 crece en proporción a la edad del universo. Su valor en el pasado demasiado pequeño habría impedido que se formaran estrellas como el Sol. Las consecuencias de haber comprimido antes su combustible nuclear, el hidrógeno, hubiera sido la de convertirse primero en gigante roja y después en enana blanca y, por el camino, en el proceso, los mares y océanos de la Tierra se habrían evaporado y la vida habría desaparecido de la faz del planeta.

Gamow tuvo varias discusiones con Dirac sobre estas variantes de su hipótesis de G variable. Dirac dio una interesante respuesta a Gamow con respecto a su idea de la carga del electrón, y con ello la constante de estructura fina (α = 1/137), pudiera estar variando.

Recordando sin duda la creencia inicial de Eddington en que la constante de estructura fina era un número racional, escribe a Gamow en 1.961 hablándole de las consecuencias cosmológicas de su variación con el logaritmo de la edad del universo.

G. Gamov

“Es difícil formular cualquier teoría firme sobre las etapas primitivas del universo porque no sabemos si hc/e2 es constante o varía proporcionalmente a log(t). Si hc/e2 fuera un entero tendría que ser una constante, pero los experimentadores dicen ahora que no es un entero, de modo que bien podría estar variando. Si realmente varía, la química de las etapas primitivas sería completamente diferente, y la radiactividad también estaría afectada. Cuando empecé a trabajar sobre la gravedad esperaba encontrar alguna conexión entre ella y los neutrinos, pero esto ha fracasado.”

Paul A. M. Dirac

Dirac no iba a suscribir una e variable fácilmente, como solución al problema de los grandes números. Precisamente, su trabajo científico más importante había hecho comprensible la estructura de los átomos y el comportamiento del electrón, y dijo que existía el positrón. Todo ello basado en la hipótesis, compartida por casi todos, de que e era una verdadera constante, la misma en todo tiempo y todo lugar en el universo, un electrón y su carga negativa eran exactas en la Tierra y en el más alejado planeta de la más alejada estrella de la galaxia Andrómeda. Así que Gamow pronto abandonó la teoría de la e variable y concluyo que:

El Peñón de Gibraltar

“El valor de e se mantiene en pie como el Peñón de Gibraltar durante los últimos 6×109 años.” (el tiempo de 6.000 millones de años en que se cifraba la edad del Universo).

Pero lo que está claro es que, como ocurre siempre en ciencia, la propuesta de Dirac levantó una gran controversia que llevó a cientos de físicos a realizar pruebas y buscar más a fondo en el problema, lo que dio lugar a nuevos detalles importantes sobre todo aquello.

Alain Turing, pionero de la criptografía, estaba fascinado por la idea de la gravedad variable de Dirac, y especuló sobre la posibilidad de probar la idea a partir de la evidencia fósil, preguntando si “un paleontólogo podría decir, a partir de la huella de un animal extinto, si su peso era el que se suponía”.

Huella fósil de un dinosaurio

El gran biólogo J.B.S. Haldane se sintió también atraído por las posibles consecuencias biológicas de las teorías cosmológicas en que las “constantes” tradicionales cambian con el paso del tiempo o donde los procesos gravitatorios se despliegan de acuerdo con un reloj cósmico diferente del de los procesos atómicos (¿será precisamente por eso que la relatividad general – el cosmos -, no se lleva bien con la mecánica cuántica – el átomo -?).

Tales universos de dos tiempos habían sido propuestos por Milne y fueron las primeras sugerencias de que G podría no ser constante. Unos procesos, como la desintegración radiactiva o los ritmos de interacción molecular, podrían ser constantes sobre una escala de tiempo pero significativamente variables con respecto a la otra. Esto daba lugar a un escenario en el que la bioquímica que sustentaba la vida sólo se hacía posible después de una particular época cósmica, Haldane sugiere que:

“Hubo, de hecho, un momento en el que se hizo posible por primera vez vida de cualquier tipo, y las formas superiores de vida sólo pueden haberse hecho posibles en una fecha posterior. Análogamente, un cambio en las propiedades de la materia puede explicar algunas de las peculiaridades de la geología precámbrica.”

Es cierto que si la constante gravitatoria fuese variable con el paso del tiempo, todo se trastornaría

Este imaginativo escenario no es diferente del que ahora se conoce como “equilibrio interrumpido”, en el que la evolución ocurre en una sucesión discontinua de brotes acelerados entre los que se intercalan largos periodos de cambio lento. Sin embargo, Haldane ofrece una explicación para los cambios.

Lo que tienen en común todas estas respuestas a las ideas de Eddington y Dirac es una apreciación creciente de que las constantes de la naturaleza desempeñan un papel cosmológico vital:

Existe un lazo entre la estructura del universo en conjunto y las condiciones locales internas que se necesitan para que la vida se desarrolle y persista. Si las constantes tradicionales varían, entonces las teorías astronómicas tienen grandes consecuencias para la biología, la geología y la propia vida.

No podemos descartar la idea ni abandonar la posibilidad de que algunas “constantes” tradicionales de la naturaleza pudieran estar variando muy lentamente durante el transcurso de los miles de millones de años de la historia del universo. Es comprensible por tanto el interés por los grandes números que incluyen las constantes de la naturaleza. Recordemos que Newton nos trajo su teoría de la Gravedad Universal, que más tarde mejora Einstein y que, no sería extraño, en el futuro mejorará algún otro con una nueva teoría más completa y ambiciosa que explique lo grande (el cosmos) y lo pequeño (el átomo), las partículas (la materia) y la energía por interacción de las cuatro fuerzas fundamentales.

¿Será la teoría de Supercuerdas ese futuro?

Lo cierto es que la Física está dominada por los paradigmas impuestos desde hace cien años por la mecánica cuántica y la relatividad que son dos teorías fundamentales que parten de principios rectores a partir de los cuales las teorías se construyen de una manera casi sistemática. En estos ejemplos es fácil de identificar ese principio rector:

En la Relatividad el principio es la constancia de la velocidad de la luz o, lo que es equivalente, que la velocidad de la luz determina una cota máxima sobre la velocidad de transmisión de información. Una vez aceptado este principio, el resto se da casi por añadidura. La constancia de la velocidad de la luz implica un espacio tiempo con una determinada geometría, la equivalencia entre masa y energía, así como el resto de los resultados de la Dinámica y la Cinemática Relativistas.

No podemos perder de vista el hecho cierto de que, la razón por la que la Relatividad se convierte en una auténtica Teoría autónoma es precisamente porque eleva la constancia de la velocidad de la luz a principio rector, a postulado. No se trata de explicar o modelar dinámicamente por qué la velocidad de la luz es la velocidad máxima sino que, muy por el contrario, se trata de derivar toda una cinemática, de hecho la propia naturaleza geométrica del espacio y el tiempo, a partir de dicho postulado.

El Universo de la Mecánica Cuántica nos es fantasmagórico e irreal, es un mundo aparte en el que podemos ver cosas inusuales y sorprendentes, allí no rigen las mismas leyes que podemos constatar a nuestro alrededor en el mundo macroscópico, o, si están presentes, funcionan de otra manera que se alejada de nuestro propio mundo, no hemos llegado a comprenderla… -del todo-.

Nos decía el filósofo Karl Popper:

“La Ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada.”

El hombre llevaba toda la razón toda vez que, emprendemos la aventura de la Ciencia y tratamos de buscar “cosas” y “comportamientos” que nos digan por qué, la Naturaleza, funciona de esta o de aquella otra manera. Vamos desvelendo escenarios y obteniendo algunas respuestas pero, el viaje no acaba nunca, a cada puerta abierta, nos encontramos con otro nuevo espacio en el que también, existen muchas puertas cerradas cuyas llavez tendremos que encontrar y, siempre será, de esa manera: ¡Un viaje interminable!

En el caso de la Mecánica Cuántica el principio rector es el Principio de Incertidumbre de Heisenberg. De nuevo este principio se postula como principio básico y a partir de allí se deduce como tiene que ser el espacio de estados físicos, que se convierte en un espacio de naturaleza completamente nueva como lo es un espacio de Hilbert.

Esto da lugar a fenómenos tan sorprendentes como el entrelazamiento cuántico o la estabilidad atómica.

Robert Dicke

Me referiré ahora aquí a un físico extraño. Se sentía igualmente cómodo como matemático, como físico experimental, como destilador de datos astronómicos complicados o como diseñador de sofisticados instrumentos de medida. Tenía los intereses científicos más amplios y diversos que imaginarse pueda. Él decía que al final del camino todos los conocimientos convergen en un solo punto, el saber.

Así de curioso, ya podéis imaginar que fue uno de los que de inmediato se puso manos a la obra para comprobar la idea de la constante gravitatoria variable de Dirac que podía ser sometida a una gran cantidad de pruebas observacionales, utilizando los datos de la geología, la paleontología, la astronomía, la física de laboratorio y cualquier otro que pudiera dar una pista sobre ello. No estaba motivado por el deseo de explicar los grandes números. Hacia mediados de la década de los 60 hubo una motivación adicional para desarrollar una extensión de la teoría de la gravedad de Einstein que incluye una G variable. En efecto, durante un tiempo pareció que las predicciones de Einstein no coincidían en lo referente o sobre el cambio de órbita de Mercurio que era distinta a las observaciones cuando se tenía en cuentra la forma ligeramente achatada del Sol.

Si la constante de gravitación fuese variable, hasta la imagen de arriba sería otra, o, no sería

Robert Dicke, que este era el nombre del extraño personaje, y su estudiante de investigación Carl Brans, en 1.961, demostraron que si se permitía una variación de G con el tiempo, entonces podía elegirse un ritmo de cambio para tener un valor que coincidiera con las observaciones de la órbita de Mercurio. Lamentablemente, se descubrió que todo esto era una pérdida de tiempo. El desacuerdo con la teoría de Einstein a inexactitudes de nuestros intentos de medir el diámetro del Sol que hacían que este pareciera tener una forma de órbita diferente a la real. Con su turbulenta superficie, en aquel tiempo, no era fácil medir el tamaño del Sol. Así que, una vez resuelto este problema en 1.977, desapareció la necesidad de una G variable para conciliar la observación con la teoría.

De todas las maneras, lo anterior no quita importancia al trabajo realizado por Dicke que preparó una revisión importante de las evidencias geofísicas, paleontológicas y astronómicas a favor de posibles variaciones de las constantes físicas tradicionales. Hizo la interesante observación de explicar los “grandes números” de Eddington y Dirac bajo el apunte de que allí tenía que subyacer algún aspecto biológico que de momento no éramos capaces de ver.

“El problema del gran tamaño de estos números es ahora fácil de explicar… Hay un único número adimensional grande que tiene su origen estático. Este es el número de partículas del universo. La edad del universo “ahora” no es aleatoria sino que está condicionada por factores biológicos… porque algún cambio en los valores de grandes números impedirían la existencia del hombre para considerar el problema”.

Cuatro años más tarde desarrolló esta importante intuición con más detalle, con especial referencia a las coincidencias de los grandes números de Dirac, en una breve carta que se publicó en la revista Nature. Dicke argumentaba que formas de vidas bioquímicas como nosotros mismos deben su propia base química a elementos tales como el carbono, nitrógeno, el oxígeno y el fósforo que son sintetizados tras miles de millones de años de evolución estelar en la secuencia principal. (El argumento se aplica con la misma fuerza a cualquier forma de vida basada en cualesquiera elementos atómicos más pesados que el helio). Cuando las estrellas mueren, las explosiones que constituyen las supernovas dispersan estos elementos biológicos “pesados” por todo el espacio, de donde son incorporados en granos, planetesimales, planetas, moléculas “inteligentes” auto replicantes como ADN y, finalmente, en nosotros mismos que, en realidad, estamos hechos de polvo de estrellas.

Esta escala temporal está controlada por el hecho de que las constantes fundamentales de la naturaleza sean:

t(estrellas) ≈ (Gmp2 / hc)-1 h/mpc2 ≈ 1040 ×10-23 segundos ≈ 10.000 millones de años.

No esperaríamos estar observando el universo en tiempos significativamente mayores que t(estrellas), puesto que todas las estrellas estables se habrían expandido, enfriado y muerto. Tampoco seríamos capaces de ver el universo en tiempos mucho menores que t(estrellas) porque no podríamos existir; no había estrellas ni elementos pesados como el carbono. Parece que estamos amarrados por los hechos de la vida biológica para mirar el universo y desarrollar teorías cosmológicas una vez que haya transcurrido un tiempo t(estrellas) desde el Big Bang.

Así pues, el valor que del gran número nos dio Dirac N(t) no es en absoluto aleatorio. Debe tener un valor próximo al que toma N(t) cuando t esta cercano el valor t(estrella).

Todo lo que la coincidencia de Dirac dice es que vivimos en un tiempo de la Historia Cósmica posterior a la formación de las estrellas y anterior a su muerte. Esto no es sorprendente. Dicke nos está diciendo que no podríamos dejar de observar la coincidencia de Dirac: es un requisito para que exista vida como la nuestra

De esta forma Dicke nos vino a decir que:

“Para que el universo del Big Bang contenga las ladrillos básicos necesarios para la evolución posterior de la complejidad biológica-química debe tener una edad al menos tan larga, como el tiempo que se necesita para las reacciones nucleares en las estrellas produzcan esos elaborados elementos.”

Esto significa que el universo observable debe tener al menos diez mil millones de años y por ello, puesto que se está expandiendo, debe tener un tamaño de al menos diez mil millones de años luz. No podríamos existir en un universo que fuera significativamente más pequeño.

Un argumento hermosamente simple con respecto a la inevitabilidad del gran tamaño del universo para nosotros aparece por primera vez en el texto de las Conferencias Bampton impartidas por el teólogo de Oxford, Eric Mascall. Fueron publicadas en 1.956 y el autor atribuye la idea básica a Gerad Whitrow.

Estimulado por las sugerencias Whitrow, escribe:

“Si tenemos tendencia a sentirnos intimidados sólo por el tamaño del universo, está bien recordar que en algunas teorías cosmológicas existe una conexión directa entre la cantidad de materia en el universo y las condiciones en cualquier porción limitada del mismo, de modo que en efecto puede ser necesario que el universo tenga el enorme tamaño y la enorme complejidad que la astronomía moderna ha revelado para que la Tierra sea un posible hábitat para seres vivos.”

Esta simple observación puede ampliarse para ofrecernos una comprensión profunda de los sutiles lazos que existen entre aspectos superficialmente diferentes del universo que vemos a nuestro alrededor y las propiedades de la alquimia estelar.

emilio silvera

Totales: 80.157.280

Totales: 80.157.280 Conectados: 2

Conectados: 2