Dic

17

Conjeturar… ¡Tratando de saber!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (2)

Comments (2)

¡El Universo! ¿Sabía que nosotros íbamos a venir? De todas las maneras, pensar como nos dice la imagen de arriba de que el universo estaba pensando en nosotros para conformar unas leyes y unas constantes que hicieran posible nuestra presencia… ¡Parece muy presuntuoso! ¿Cuantas criaturas inteligentes podrán habitar en otros mundos? Y, aquí mismo, en nuestro planeta, ¿cuantas especies existen? Nosotros sólo somos una más que, en este mundo, nos tocó el premio de ser la dominante.

¿El Principio Antrópico? DE todas las maneras, parece conveniente hacer una pequeña reseña que nos explique que es un principio en virtud del cual la presencia de la vida humana está relacionada con las propiedades del Universo. Como antes hemos comentado de pasada, existen varias versiones del principio antrópico. La menos controvertida es el principio antrópico débil, de acuerdo con el cual la vida humana ocupa un lugar especial en el Universo porque puede evolucionar solamente donde y cuando se den las condiciones adecuadas para ello. Este efecto de selección debe tenerse en cuenta cuando se estudian las propiedades del Universo.

Una versión más especulativa, el principio antrópico fuerte, asegura que las leyes de la física deben tener propiedades que permitan evolucionar la vida. La implicación de que el Universo fue de alguna manera diseñado para hacer posible la vida humana hace que el principio antrópico fuerte sea muy controvertido, ya que, nos quiere adentrar en dominios divinos que, en realidad, es un ámbito incompatible con la certeza comprobada de los hechos a que se atiene la ciencia, en la que la fe, no parece tener cabida. Sin embargo, algunos han tratado de hacer ver lo imposible.

“Basado en las propuestas del premio Nobel de física Paul Dirac sobre los ajustados, sincronizados y muy precisos valores de las constantes de la naturaleza, los físicos actuales comienzan a valorar aquello que han denominado el “principio antrópico¨, es decir, poco a poco, a lo largo de los años han entendido que siempre quedará un espacio de información faltante cuando intentamos teorizar o conceptualizar los inicios del universo supeditados exclusivamente sobre la capacidad contenida en las leyes de la física para explicar dichos inicios.”

El principio antrópico nos invita al juego mental de probar a “cambiar” las constantes de la Naturaleza y entrar en el juego virtual de ¿Qué hubiera pasado si…? Especulamos con lo que podría haber sucedido si algunos sucesos no hubieran ocurrido de tal a cual manera para ocurrir de ésta otra. ¿Qué hubiera pasado en el planeta Tierra si no aconteciera en el pasado la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios? ¿Habríamos podido estar aquí hoy nosotros? ¿Fue ese cataclismo una bendición para la Humanidad y nos quitó de encima a unos terribles rivales?

Fantasean con lo que pudo ser…. Es un ejercicio bastante habitual, solo tenemos que cambiar la realidad de la historia o de los sucesos verdaderos para pretender fabricar un presente distinto. Cambiar el futuro puede resultar más fácil, nadie lo conoce y no pueden rebatirlo con certeza ¿Quién sabe lo que pasará mañana?

El problema de si las constantes físicas son constantes se las trae. Aparte del trabalenguas terminológico arrastra tras de sí unas profundas consecuencias conceptuales. Lo primero, uno de los pilares fundamentales de la relatividad especial es el postulado de que las leyes de la física son las mismas con independencia del observador. Esto fue una generalización de lo que ya se sabía cuando se comenzó a estudiar el campo electromagnético, pero todo lo que sabemos en la actualidad nos lleva a concluir que este postulado es bastante razonable.

Lo que ocurra en la Naturaleza del Universo está en el destino de la propia Naturaleza del Cosmos, de las leyes que la rigen y de las fuerzas que gobiernan sus mecanismos sometidos a principios y energías que, en la mayoría de los casos, se pueden escapar a nuestro actual conocimiento.

Lo que le pueda ocurrir a nuestra civilización además de estar supeditado al destino de nuestro planeta, de nuestro Sol y de nuestro Sistema Solar y la galaxia, también está en manos de los propios individuos que forman esa civilización y que, con sensibilidades distintas y muchas veces dispares, hace impredecibles los acontecimientos que puedan provocar individuos que participan con el poder individual, es decir, esa parcial disposición que tenem0s del “libre albedrío”.

¿Cómo sería nuestro mundo si las constantes universales fueran diferentes?

Siempre hemos sabido especular con lo que pudo ser o con lo que podrá ser si…., lo que, la mayoría de las veces, es el signo de cómo queremos ocultar nuestra ignorancia. Bien es cierto que sabemos muchas cosas pero, también es cierto que son más numerosas las que no sabemos.

Sabiendo que el destino irremediable de nuestro mundo, el planeta Tierra, es de ser calcinado por una estrella gigante roja en la que se convertirá el Sol cuando agote la fusión de su combustible de Hidrógeno, Helio, Carbono, etc., para que sus capas exteriores de materia exploten y salgan disparadas al espacio exterior, mientras que, el resto de su masa se contraerá hacia su núcleo bajo su propio peso, a merced de la Gravedad, convirtiéndose en una estrella enana blanca de enorme densidad y de reducido diámetro. Sabiendo eso, el hombre está poniendo los medios para que, antes de que llegue ese momento (dentro de algunos miles de millones de años), poder escapar y dar el salto hacia otros mundos lejanos que, como la Tierra ahora, reúna las condiciones físicas y químicas, la atmósfera y la temperatura adecuadas para acogernos.

El Sol será una Gigante roja y, cuando eso llegue, la Tierra…

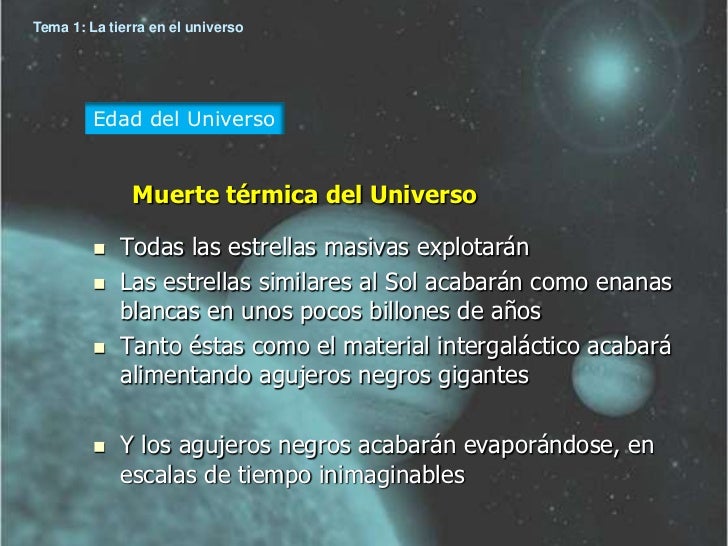

Pero el problema no es tan fácil y, se extiende a la totalidad del Universo que, aunque mucho más tarde, también está abocado a la muerte térmica, el frío absoluto si se expande para siempre como un Universo abierto y eterno. A estas alturas se ha descartado el Big Chunch y se saber que la expansión del Universo es imparable y que con el paso del tiempo las galaxias estarán más alejadas las unas de las otras hasta que, la energía, las temperaturas sean -273 ºC, un ámbito de quietud y “muerte”, allí nada -ni siguiera los átomos-, absolutamente nada se moverá.

Ese es un escenario posible con los datos que tenemos pero, y, ¿qué pasa con esos otros datos que no tenemos? No podrá el Universo expandirse tanto que alcanzará la unión con otro universo con el que terminará fundiéndose para conformar un universo mayor?

Muerte térmica del Universo: De acuerdo con las leyes de la termodinámica, en el que toda la materia alcanzará finalmente la misma temperatura. En estas condiciones no existe energía disponible para realizar trabajo y la entropía del Universo se encuentra en su máximo. Este resultado fue predicho por el físico alemán Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822-1888), quien introdujo el concepto de entropía.

Y, nuevos cálculos sugieren que el cosmos puede estar un poco más cerca a una muerte térmica.

Para tener todo ese tumulto —estrellas en erupción, galaxias que se funden las unas con las otras, agujeros negros que colapsan– el Cosmos es un lugar sorprendentemente ordenado. Los cálculos teóricos han demostrado desde hace mucho que la entropía del universo –una medida de su desorden– no es más que una diminuta fracción de la cantidad máxima permitida.

Un nuevo cálculo de la entropía mantiene este resultado general pero sugiere que el universo está más desordenado de lo que los científicos habían pensado y ha llegado ligeramente más lejos en su gradual camino hacia la muerte, según concluyen dos cosmólogos australianos.

Al igual que sucede con las teorías sobre el origen del universo, donde el consenso general está a favor de la del Big Bang frente a otras propuestas alternativas, las teorías sobre el final del universo son variadas y ello es debido a que no sabemos cual podrá ser, todo se vuelven conjeturas.

“Un análisis de Chas Egan de la Universidad Nacional Australiana en Canberra y Charles Lineweaver de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney indica que la entropíacolectiva de todos los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias es unas 100 veces mayor de lo anteriormente calculado. Debido a que los agujeros negros supermasivos son los mayores contribuyentes a la entropía cósmica, el hallazgo sugiere que la entropíadel universo también es 100 veces mayor que la anterior estimación, según informaban los científicos el 23 de septiembre en ArXiv.org.”

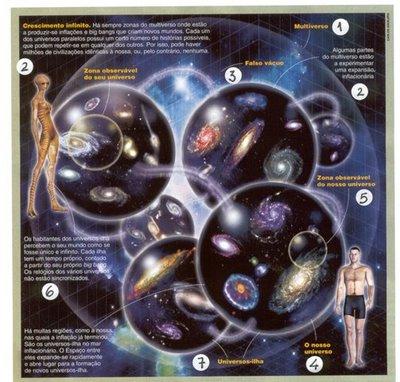

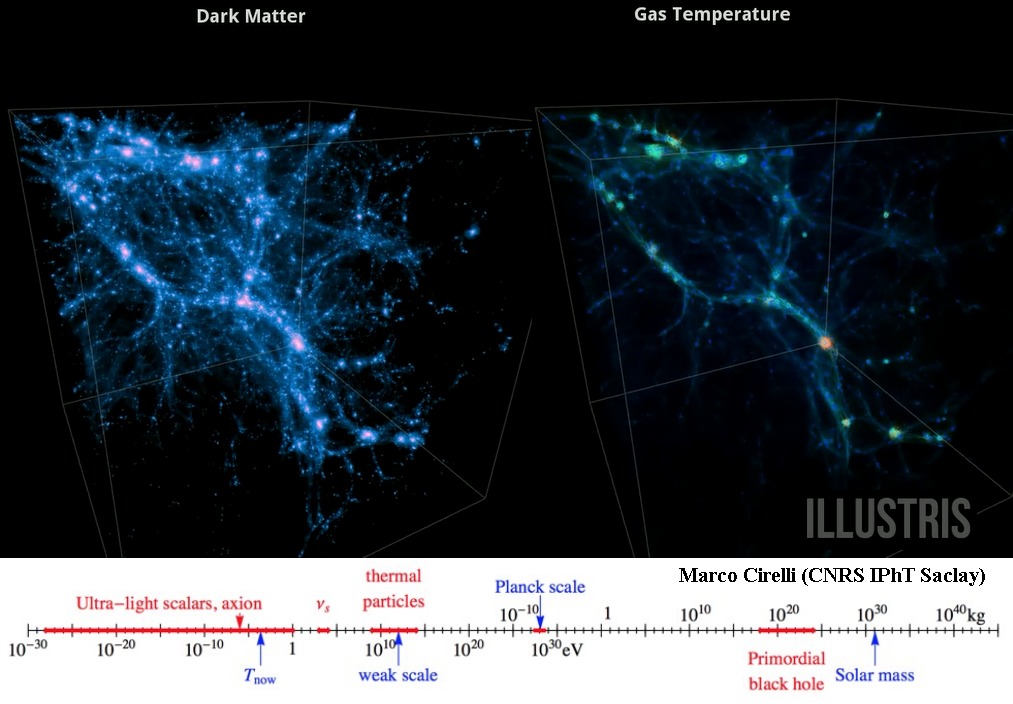

El irreversible final está entre los tres modelos que se han podido construir para el futuro del Universo, de todas las formas que lo miremos es negativo para la Humanidad -si es que puede llegar tan lejos-. En tal situación, algunos ya están buscando la manera de escapar. Stephen Hawking ha llegado a la conclusión de que estamos inmersos en un multiuniverso. Como algunos otros él dice que existen múltiples universos conectados los unos a los otros. Unos tienen constantes de la Naturaleza que permiten vida igual o parecida a la nuestra, otros posibilitan formas de vida muy distintas y otros muchos no permiten ninguna clase de vida.

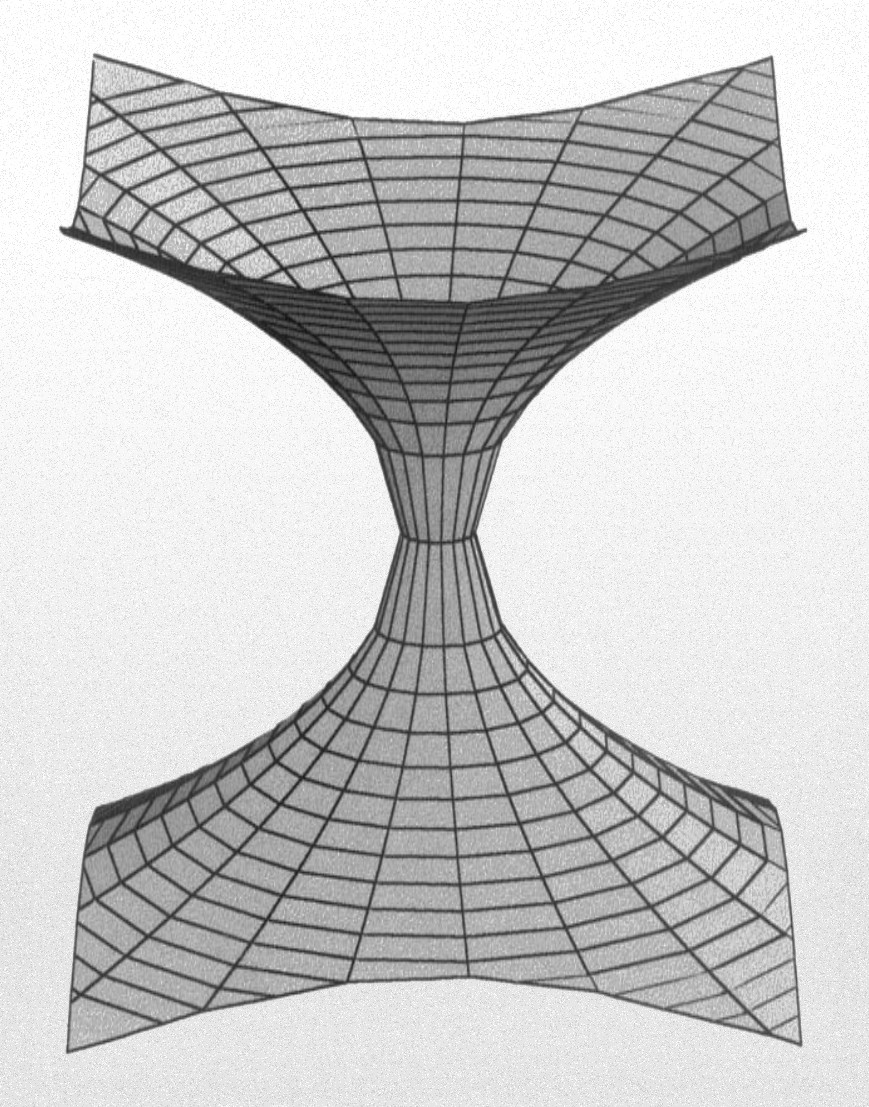

Este sistema de inflación autorreproductora nos viene a decir que cuando el Universo se expande (se infla) a su vez, esa burbuja crea otras burbujas que se inflan y a su vez continúan creando otras nuevas más allá de nuestro horizonte visible. Cada burbuja será un nuevo Universo, o mini-universo en los que reinarán escenarios diferentes o diferentes constantes y fuerzas.

El escenario que describe la imagen, ha sido explorado y el resultado hallado es que en cada uno de esos universos, como hemos dicho ya, pueden haber muchas cosas diferentes, pueden terminar con diferentes números de dimensiones espaciales o diferentes constantes y fuerzas de la Naturaleza, pudiendo unos albergar la vida y otros no. Claro que, sólo son pensamientos y conjeturas de lo que podría ser.

También podría ser que los universos estuvieran dentro de burbujas que se van inflando hasta que se encuentran las unas con las otras y explotan para formar un universo mayor… ¡Cualquier cosa que pensemos podría ser posible! Es tan grande la baraja de posibilidades.

El reto que queda para los cosmólogos es calcular las probabilidades de que emerjan diferentes universos a partir de esta complejidad inflacionaria ¿Son comunes o raros los universos como el nuestro? Existen, como para todos los problemas planteados diversas conjeturas y consideraciones que influyen en la interpretación de cualquier teoría cosmológica futura cuántico-relativista. Hasta que no seamos capaces de exponer una teoría que incluya la relatividad general de Einstein (la Gravedad-Cosmos y la Mecánica Cuántica-Átomo, no será posible contestar a ciertas preguntas.

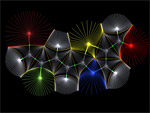

Existen en realidad, en nuestro Universo las cuerdas vibrantes de la Teoría M, o, simplemente se trata de un ejercicio mental complejo

Todas las soluciones que buscamos parecen estar situadas en teorías más avanzadas que, al parecer, solo son posibles en dimensiones superiores, como es el caso de la teoría de supercuerdas situada en 10 ó 26 dimensiones, allí, si son compatibles la relatividad y la mecánica cuántica, hay espacio más que suficiente para dar cabida a las partículas elementales, las fuerzas gauge de Yang-Mill, el electromagnetismo de Maxwell y, en definitiva, al espacio-tiempo y la materia, la descripción verdadera del Universo y de las fuerzas que en el actúan.

Científicamente, la teoría del Hiperespacio lleva los nombres de teoría de Kaluza-Klein y súper gravedad. Pero en su formulación más avanzada se denomina teoría de supercuerdas, una teoría que desarrolla su potencial en nueve dimensiones espaciales y una de tiempo, diez dimensiones. Así pues, trabajando en dimensiones más altas, esta teoría del Hiperespacio puede ser la culminación que conoce dos milenios de investigación científica: la unificación de todas las fuerzas físicas conocidas. Como el Santo Grial de la Física, la “teoría de todo” que esquivó a Einstein que la buscó los últimos 30 años de su vida.

Parece que algo no va, algunos parámetros se presentan difusos, la Gravedad no acabamos de entenderla, el mundo infinitesimal… es raro y allí suceden cosas muy extrañas.

Durante el último medio siglo, los científicos se han sentido intrigados por la aparente diferencia entre las fuerzas básicas que mantienen unido al al Universo: la Gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Los intentos por parte de las mejores mentes del siglo XX para proporcionar una imagen unificadora de todas las fuerzas conocidas han fracasado. Sin embargo, la teoría del Hiperespacio permite la posibilidad de explicar todas las fuerzas de la Naturaleza y también la aparentemente aleatoria colección de partículas subatómicas, de una forma verdaderamente elegante. En esta teoría del Hiperespacio, la “materia” puede verse también como las vibraciones que rizan el tejido del espacio y del tiempo. De ello se sigue la fascinante posibilidad de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los árboles y las montañas a las propias estrellas, no son sino vibraciones del Hiperespacio.

No, no será fácil llegar a las respuestas de éstas difíciles preguntas que la física tiene planteadas. Y, sin embargo, ¿cómo podríamos describir lo que en estas teorías han llegado a causar tanta pasión en esos físicos que llevan años luchando con ellas? Recuerdo haber leído aquella conferencia apasionante que dio E. Witten en el Fermilab. Su pasión y forma de encausar los problemas, sus explicaciones, llevaron a todos los presentes a hacerse fervientes y apasionados fans de aquella maravillosa teoría, la que llaman M. Todos hablaban subyugados mucho después de que el evento hubiera terminado. Según contó León Lederman, que asistió a aquella conferencia: “Yo nunca había visto nada igual, cuando Witten concluyó su charla, hubo muchos segundos de silencio, antes de los aplausos y, tal hecho, es muy significativo.

Claro que, a medida que la teoría ha ido topándose con unas matemáticas cada vez más difíciles y una proliferación de direcciones posibles, el progreso y la intensidad que rodeaban a las supercuerdas disminuyeron hasta un nivel más sensato, y ahora, sólo podemos seguir insistiendo y esperar para observar que nos puede traer el futuro de esta teoría que, es posible (y digo sólo posible) que se pueda beneficiar, de alguna manera, de las actividades del LHC que, en algunas de sus incursiones a ese mundo fantasmagórico de lo infinitesimal, podría -y digo podría- atisbar las sombras que puedan producir las supercuerdas.

En esta teoría se identifican 11 dimensiones, en donde la supergravedad interactúa entre membranas de 2 a 5 dimensiones (branas). Cuando E. Witten dió su conferencia de la teoría M ante sus compañeros físicos, todos quedaron fascinados por los conceptos y escenarios que les mostró, y, la única dificultad para verificar dicha teoría (que recoge los todos los modelos de cuerdas existentes), es que se necesita la energía de Planck (1019 GeV) para poder llegar hasta las cuerdas, y, dicha energía sólo estaba presente en el momento de la “creación”, con lo cual… ¡Será difícil confirmarla!

No son pocos los físicos capaces que están empeñados en demostrar esa teoría. Por ejemplo, Físicos de SLAC desarrollan una prueba de marco de trabajo dependiente para la Teoría de Cuerdas Crítica. La Teoría de Cuerdas resuelve muchas de las cuestiones que arruinan la mente de los físicos, pero tiene un problema importante (como arriba señalamos) no hay actualmente ningún método conocido para comprobarla y, si las energías requeridas para ello, es la de Planck (1019 GeV), la cosa se pone fea, ya que, no está a nuestro alcance.

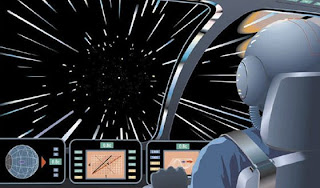

Está claro que, al tratar todas estas hipotéticas teorías, no pocos, han pensado que, algún día, se podría realizar el sueño de viajar por el Hiperespacio y, de esa manera, se habría logrado el medio para escapar de la Tierra cuando el momento fatídico, en el cual el Sol se convierta en gigante roja, no podamos seguir aquí.

Aunque muchas consecuencias de esta discusión son puramente teóricas, el viaje en el Hiperespacio (El Hiperespacio en ciencia ficción es una especie de región conectada con nuestro universo gracias a los agujeros de gusano, y a menudo sirve como atajo en los viajes interestelares para viajar más rápido que la luz), si llegara a ser posible, podría proporcionar eventualmente la aplicación más práctica de todas: salvar la vida inteligente, incluso a nosotros mismos de la muerte de este Universo cuando al final llegue el frío o el calor.

También en la teoría de supercuerdas está incluída ¡la Gravedad-Cuántica! Otra Ilusión

Esta nueva teoría de supercuerdas, tan prometedora del hiperespacio es un cuerpo bien definido de ecuaciones matemáticas, podemos calcular la energía exacta necesaria para doblar el espacio y el tiempo o para cerrar agujeros de Gusano que unan partes distantes de nuestro Universo. Por desgracia, los resultados son desalentadores. La energía requerida excede con mucho cualquier cosa que pueda existir en nuestro planeta. De hecho, la energía es mil billones de veces mayor que la energía de nuestros mayores colisionadores de átomos. Debemos esperar siglos, o quizás milenios, hasta que nuestra civilización desarrolle la capacidad técnica de manipular el espacio-tiempo utilizando la energía infinita que podría proporcionar un agujero negro para de esta forma poder dominar el Hiperespacio que, al parecer, es la única posibilidad que tendremos para escapar del lejano fin que se avecina. ¿Qué aún tardará mucho? Sí, pero el tiempo es inexorable y…., la debacle llegará.

Sí, hemos logrado mucho. Arriba tenemos la imagen de la emisión en radio de un magnetar

No existen dudas al respecto, la tarea que nos hemos impuesto es descomunal, imposible para nuestra civilización de hoy pero, ¿y la de mañana, no habrá vencido todas las barreras? Creo que, el hombre es capaz de plasmar en hechos ciertos todos sus pensamientos e ideas, solo necesita tiempo y, como nos ha demostrado DA14 en el presente, ese tiempo que necesitamos, está en manos de la Naturaleza y, nosotros, nada podemos hacer si ella, no nos lo concede. Y, si por desventura es así, todo habrá podido ser, un inmenso sueño ilusionantede lo que podría haber sido si…

¿Dónde estará el límite? ¡No hay límites!

emilio silvera

Dic

13

Los núcleos, la masa, la energía…¡La Luz!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

Hay veces en las que nos cuentan cosas y hechos de los que nunca hemos tenido noticias y, resultan del máximo interés. Nuestra curiosidad nos llama a desentrañar los misterios y secretos que, tanto a nuestro alrededor, como en las regiones más lejanas del Universo, puedan haber ocurrido, puedan estar sucediendo ahora, o, en el futuro pudieran tener lugar, ya que, de alguna manera, todas ellas tienen que ver con nosotros que, de alguna manera, somos parte de la Naturaleza, del Universo y, lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá… ¡Nos importa!

El saber ocupa un lugar en nuestras mentes

Algunos hablan de una nueva Humanidad, una nueva Conciencia

No podemos saber si la Humanidad como tal, estará aquí mucho tiempo más y, si con el tiempo y los cambios que se avecinan, nosotros los humanos, mutaremos hacia seres más completos y de mayor poder de adaptación al medio. Y, desde luego, nuestros descendientes, llegara un dia lejano en el futuro en el cual, habrán dejado la Tierra antes de que se convierta en Gigante Roja y calcine el Planeta y, habrán colonizado otros mundos. Para eso faltan mucho miles de millones de años. En la actualidad, solo estamos dando los inseguros primeros pasos por los alrededores de nuestro hogar, plantearnos ir mucho mas allá, es impensable. No tenemos ni la capacidad tecnológica ni la inteligencia necesaria para desarrollar los medios que se necesitan para poder desplazarnos a otros mundos lejanos que, posiblemente, estando situados en zona habitable como la misma Tierra, nos podrían dar el cobijo necesario para su colonización y hacer de ellos nuestros futuros hogares.

El futuro: Siempre será incierto

Pero, hablemos de Física

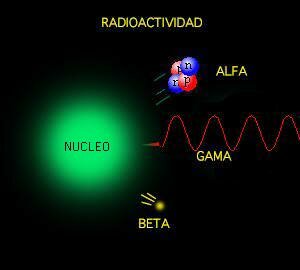

La partícula emitida por un núcleo radiactivo, por lo general lleva una considerable cantidad de energía. Y, ¿de dónde procede esa energía? Es el resultado de la conversión en energía de una pequeña parte del núcleo (E = mc2); en otras palabras, el núcleo siempre pierde un poco de masa en el acto de expeler la partícula.

Los físicos se vieron durante mucho tiempo turbados por el hecho de que, a menudo, la partícula beta emitida en una desintegración del núcleo no alberga energía suficiente para compensar la masa perdida por el núcleo. En realidad, los electrones no eran igualmente deficitarios. Emergían con un amplio espectro de energías, y el máximo (corregido por muy pocos electrones) era casi correcto, pero todos los demás no llegaban a alcanzarlo en mayor o menos grado. Las partículas alfa emitidas por un nucleido particular poseían iguales energías en cantidades inesperadas. En ese caso, ¿qué era erróneo en la emisión de partículas beta?, ¿qué había sucedido con la energía perdida?

En 1.922, Lise Maitner se hizo por primera vez esta pregunta, y hacia 1.936 Niels Bohr estaba dispuesto a abandonar el gran principio de conservación de la energía, al menos en lo concerniente a partículas subatómicas. En 1.931 Wolfgang Pauli sugirió una solución para el enigma de la energía desaparecida. Tal solución era muy simple: junto con la partícula beta del núcleo se desprendía otra, que se llevaba la energía desaparecida. Esa misteriosa segunda partícula tenía propiedades bastante extrañas; no poseía carga ni masa. Lo único que llevaba mientras se movía a la velocidad de la luz era cierta cantidad de energía. A decir verdad, aquello parecía un cuerpo ficticio creado exclusivamente para equilibrar el contraste de energías.

Habitualmente aceptamos que la física es la ciencia que estudia la estructura y propiedades de la materia y la energía, las formas de existencia de las mismas en el espacio y el tiempo, así como las leyes de rigen sus interacciones. En este definición no hay limitaciones precisas entre la naturaleza viviente e inanimada, y aunque ello no implica la reducción de todas las ciencias a la física, se deduce que las bases teóricas finales de cualquier dominio de las ciencias naturales tienen una naturaleza física.

Pero, sigamos…

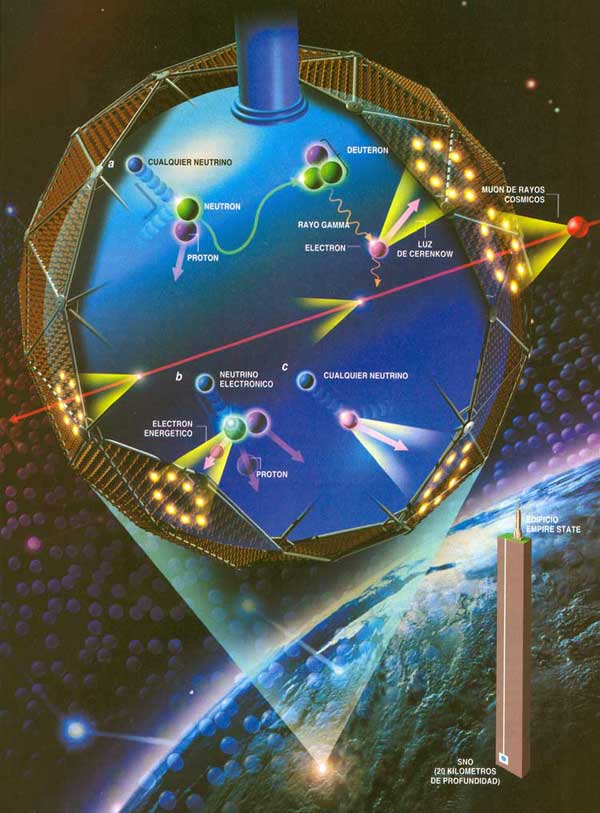

“Primera observación de un neutrino en una cámara de burbujas, en 1970 en el Argonne National Laboratory de EE. UU., la observación se realizó gracias a las líneas observadas en la cámara de burbujasbasada en hidrógeno líquido.”

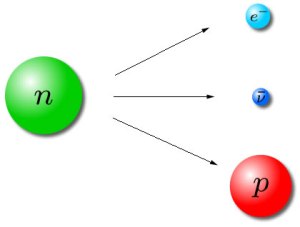

Sin embargo, tan pronto como se propuso la posibilidad de su existencia, los físicos creyeron en ella ciegamente. Y esta certeza se incrementó al descubrirse el neutrón y al saberse que se desintegraba en un protón y liberaba un electrón que, como en la decadencia beta, portaba insuficientes cantidades de energía. Enrico Fermi dio a esta partícula putativa el nombre de neutrino, palabra italiana que significa “pequeño neutro”.

El neutrón dio a los físicos otra prueba palpable de la existencia del neutrino. Como ya he comentado en otra página de este trabajo, casi todas las partículas describen un movimiento rotatorio. Esta rotación se expresa, más o menos, en múltiplos de una mitad, según la dirección del giro. Ahora bien, el protón, el neutrón y el electrón tienen rotación de una mitad. Por tanto, si el neutrón con rotación de una mitad origina un protón y un electrón, cada uno con rotación de una mitad, ¿qué sucede con la ley sobre conservación del momento angular? Aquí hay algún error. El protón y el electrón totalizan una mitad con sus rotaciones (si ambas rotaciones siguen la misma dirección) o cero (si sus rotaciones son opuestas); pero sus rotaciones no pueden sumar jamás una mitad. Sin embargo, por otra parte, el neutrino viene a solventar la cuestión. Supongamos que la rotación del neutrón sea +½, y admitamos también que la rotación del protón sea +½ y la del electrón -½, para dar un resultado neto de cero. Demos ahora al neutrino una rotación de +½ y la balanza quedará desequilibrada.

+½ (n) = +½ (p) – ½ (e) + ½ (neutrino)

Detectando Neutrinos

En otras palabras, la existencia de neutrinos y antineutrinos debería salvar no una, sino tres, importantes leyes de conservación: la conservación de la energía, la de conservación del espín y la de conservación de partícula/antipartícula.

Pero aún queda algo por desequilibrar. Una sola partícula (el neutrón) ha formado dos partículas (el protón y el electrón), y si incluimos el neutrino, tres partículas. Parece más razonable suponer que el neutrón se convierte en dos partículas y una antipartícula. En otras palabras: lo que realmente necesitamos equilibrar no es un neutrino, sino un antineutrino.

El propio neutrino surgiría de la conversión de un protón en un neutrón. Así pues, los productos serían un neutrón (partícula), un positrón (antipartícula) y un neutrino (partícula). Esto también equilibra la balanza.

Impresionante vista de la Vía Láctea desde el Manua Kea. La Galaxia, el Universo…Todo es energía.

Es importante conservar esas leyes puesto que parece estar presentes en toda clase de relaciones nucleares que no impliques electrones o positrones, y sería muy útil si también se hallasen presentes en reacciones que incluyesen esas partículas. Las más importantes conversiones protón-neutrón son las relacionadas con las reacciones nucleares que se desarrollan en el Sol y en los astros. Por consiguiente, las estrellas emiten radiaciones rápidas de neutrinos, y se calcula que tal vez pierdan a causa de esto el 6 u 8% de su energía. Pero eso sería meternos en otra historia y, por mi parte, con la anterior explicación sólo trataba de dar una muestra del ingenio del hombre que, como habréis visto, no es poco.

Desde que puedo recordar, he sido un amante de la física. Me asombran cuestiones como la luz, su naturaleza de un conglomerado de colores, ondas y partículas, su velocidad que nos marca el límite del máximo que podemos correr en nuestro universo, y en fin, muchos otros misterios que encierra esa cosa tan cotidiana que nos rodea y lo inunda todo haciendo posible que podamos ver por donde vamos, que las plantas vivan y emitan oxígeno o que nos calentemos. Realmente, sin luz, nuestra vida no sería posible. Entonces, ¿qué es realmente la luz?

Muchos (casi todos) opinan que es algo inmaterial. Los objetos materiales grandes o muy pequeños como las galaxias o los electrones, son materia. La luz, sin embargo, se cree que es inmaterial; dos rayos de luz se cruzan sin afectarse el uno al otro. Sin embargo, yo creo que la luz es simplemente una forma de energía lumínica, una más de las diversas formas en las que puede presentarse la materia. Nosotros mismos, en última instancia, somos luz.

Está claro que los estudiosos de la época antigua y medieval estaban por completo a oscuras acerca de la naturaleza de la luz. Especulaban sobre que consistía en partículas emitidas por objetos relucientes o tal vez por el mismo ojo. Establecieron el hecho de que la luz viajaba en línea recta, que se reflejaba en un espejo con un ángulo igual a aquel con el que el rayo choca con el espejo, y que un rayo de luz se inclina (se refracta) cuando pasa del aire al cristal, al agua o a cualquier otra sustancia transparente.

Cuando la luz entra en un cristal o en alguna sustancia transparente, de una forma oblicua (es decir, en un ángulo respecto de la vertical), siempre se refracta en una dirección que forma un ángulo menor respecto de la vertical. La exacta relación entre el ángulo original y el ángulo reflejado fue elaborada por primera vez en 1.621 por el físico neerlandés Willerbrord Snell. No publicó sus hallazgos y el filósofo francés René Descartes descubrió la ley, independientemente, en 1.637.

¿Nos suplirán un día? Seguro que en el futuro, serán otros los que hagan experimentos con la luz y busquen su verdadera naturaleza.

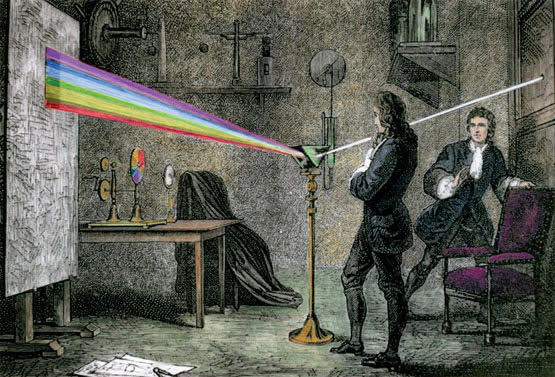

Los primeros experimentos importantes acerca de la naturaleza de la luz fueron llevados a cabo por Isaac Newton en 1.666, al permitir que un rayo de luz entrase en una habitación oscura a través de una grieta de las persianas, cayendo oblicuamente sobre una cara de un prisma de cristal triangular. El rayo se refracta cuando entra en el cristal y se refracta aún más en la misma dirección cuando sale por una segunda cara del prisma (las dos refracciones en la misma dirección se originan porque los lados del prisma se encuentran en ángulo en vez de en forma paralela, como sería el caso de una lámina ordinaria de cristal).

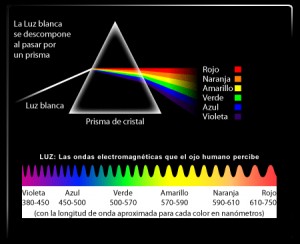

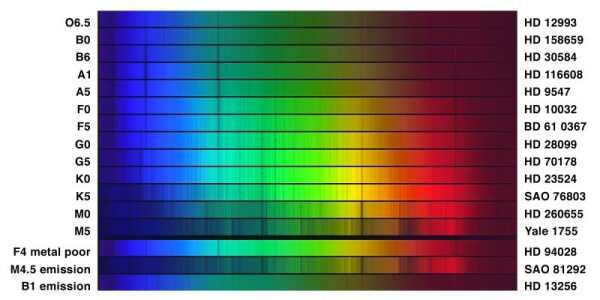

Newton dedujo que la luz blanca corriente era una mezcla de varias luces que excitaban por separado nuestros ojos para producir las diversas sensaciones de colores. La amplia banda de sus componentes se denominó spectrum (palabra latina que significa “espectro” fantasma).

Newton atrapó el rayo emergente sobre una pantalla blanca para ver el efecto de la refracción reforzada. Descubrió que, en vez de formar una mancha de luz blanca, el rayo se extendía en una gama de colores: rojo, anaranjado, amarillo verde, azul y violeta, en este orden. Newton dedujo de ello que la luz blanca corriente era una mezcla de varias luces que excitaban por separado nuestros ojos para producir las diversas sensaciones de colores. La amplia banda de sus componentes se denominó spectrum (palabra latina que significa espectro o fantasma). Newton llegó a la conclusión de que la luz se componía de diminutas partículas (“corpúsculos”), que viajaban a enormes velocidades. Le surgieron y se planteó algunas inquietantes cuestiones: ¿por qué se refractaban las partículas de luz verde más que las de luz amarilla? ¿Cómo se explicaba que dos rayos de luz se cruzaran sin perturbarse mutuamente, es decir, sin que se produjeran colisiones entre partículas?

En 1.678, el físico neerlandés Christian Huyghens (un científico polifacético que había construido el primer reloj de péndulo y realizado importantes trabajos astronómicos) propuso una teoría opuesta: la de que la luz se componía de minúsculas ondas. Y si sus componentes fueran ondas, no sería difícil explicar las diversas difracciones de los diferentes tipos de luz a través de un medio refractante, siempre y cuando se aceptara que la luz se movía más despacio en ese medio refractante que en el aire. La cantidad de refracción variaría con la longitud de las ondas: cuanto más corta fuese tal longitud, tanto mayor sería la refracción. Ello significaba que la luz violeta (la más sensible a este fenómeno) debía de tener una longitud de onda más corta que la luz azul; ésta, más corta que la verde, y así sucesivamente.

Lo que permitía al ojo distinguir los colores eran esas diferencias entre longitudes de onda. Y como es natural, si la luz estaba integrada por ondas, dos rayos podrían cruzarse sin dificultad alguna (las ondas sonoras y las del agua se cruzan continuamente sin perder sus respectivas identidades).

Pero la teoría de Huyghens sobre las ondas tampoco fue muy satisfactoria. No explicaba por qué se movían en línea recta los rayos luminosos, ni por qué proyectaban sombras recortadas, ni aclaraba por qué las ondas luminosas no podían rodear los obstáculos, del mismo modo que pueden hacerlo las ondas sonoras y de agua. Por añadidura, se objetaba que si la luz consistía en ondas, ¿cómo podía viajar por el vacío, ya que cruzaba el espacio desde el Sol y las estrellas? ¿Cuál era esa mecánica ondulatoria?

Con el éxito de Newton de su ley de la Gravitación Universal, no es extraño que afirmara de forma tajante que la luz es corpuscular. Newton se opuso violentamente a la naturaleza ondulatoria de la luz, ya que no veía cómo se podía explicar con ella la propagación rectilínea de la misma. Por otro lado estaba Christian Huygens, 13 años mayor que Newton que defendía la naturaleza ondulatoria con algunas ventajas.

Ambas teorías explicaban perfectamente la reflexión y refracción de la luz. Pero diferían en una cosa. La teoría corpuscular afirmaba que las partículas de luz se acelerarían al pasar por un material de mayor densidad óptica y las ondas a menor. Esto no era comprobable por aquella época. Debido a la influencia de Newton y a la poca habilidad de Huygens para desarrollarla matemáticamente, la teoría ondulatoria quedó descartada durante un siglo.

Aproximadamente durante un siglo, contendieron entre sí estas teorías. La teoría corpuscular de Newton fue, con mucho, la más popular, en parte porque la respaldó el famoso nombre de su autor. Pero hacia 1.801, un físico y médico inglés, de nombre Thomas Young, llevó a cabo un experimento que arrastró la opinión pública al campo opuesto. Proyectó un fino rayo luminoso sobre una pantalla, haciéndolo pasar antes por dos orificios casi juntos; si la luz estuviera compuesta por partículas, cuando los dos rayos emergieran de ambos orificios, formarían presuntamente en la pantalla una región más luminosa donde se superpusieran, y regiones menos brillantes, donde no se diera tal superposición. La pantalla mostró una serie de bandas luminosas, separadas entre sí por bandas oscuras; pareció incluso que en esos intervalos de sombra, la luz de ambos rayos contribuía a intensificar la oscuridad.

Sería fácil explicarlo mediante la teoría ondulatoria; la banda luminosa representaba el refuerzo prestado por las ondas de un rayo a las ondas del otro, dicho de otra manera, entraban “en fase” dos trenes de ondas, es decir, ambos nodos, al unirse, se fortalecían el uno al otro. Por otra parte, las bandas oscuras representaban puntos en los que las ondas estaban “desfasadas” porque el vientre de una neutralizaba el nodo de la otra. En vez de aunar sus fuerzas, las ondas se interferían mutuamente, reduciendo la energía luminosa neta a las proximidades del punto cero.

Considerando la anchura de las bandas y la distancia entre los dos orificios por lo que surgen ambos rayos, se pudo calcular la longitud de las ondas luminosas, por ejemplo, de la luz roja a la violeta o de los colores intermedios. Las longitudes de onda resultaron ser muy pequeñas. Así, la de la luz roja era de unos 0’000075 cm. Hoy se expresan las longitudes de las ondas luminosas mediante una unidad muy práctica ideada por Ángstrom; esta unidad, denominada igualmente Ángstrom (Å) en honor a su autor, es la cienmillonésima parte de un centímetro. Así pues, la longitud de onda de la luz roja equivale más o menos a 7.500 Å, y la de la luz violeta a 3.900 Å, mientras que las de colores visibles en el espectro oscilan entre ambas cifras.

En un movimiento ondulatorio, la longitud de onda se define como la distancia entre dos puntos sucesivos situados en la misma fase, por ejemplo, la distancia entre dos crestas de la onda.

La cortedad de estas ondas es muy importante. La razón de que las ondas luminosas se desplacen en línea recta y proyecten sombras recortadas se debe a que todas son incomparablemente más pequeñas que cualquier objeto; pueden contornear un obstáculo sólo si este no es mucho mayor que la longitud de onda. Hasta las bacterias, por ejemplo, tienen un volumen muy superior al de una onda luminosa, y por tanto, la luz puede definir claramente sus contornos bajo el microscopio. Sólo los objetos cuyas dimensiones se asemejan a la longitud de onda luminosa (por ejemplo, los virus y otras partículas subatómicas) son lo suficientemente pequeños como para que puedan ser contorneados por las ondas luminosas.

Un físico francés, Agustin-Jean Fresnel, fue quien demostró por vez primera en 1.818 que si un objeto es lo suficientemente pequeño, la onda luminosa lo contorneará sin dificultad. En tal caso, la luz determina el llamado fenómeno de “difracción”. Por ejemplo, las finísimas líneas paralelas de una “reja de difracción” actúan como una serie de minúsculos obstáculos, que se refuerzan entre sí. Puesto que la magnitud de la difracción va asociada a la longitud de onda, se produce el espectro. A la inversa, se puede calcular la longitud de onda midiendo la difracción de cualquier color o porción del espectro, así como la separación de las marcas sobre el cristal.

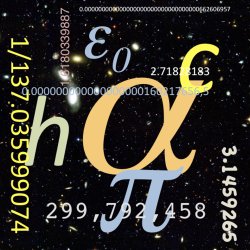

La mano del Universo juguetea con unos puntos luminosos que quieren llegar a ser cegadores…Son nuestras Mentes, productos de la evolución del Universo que, a partir de la materia inerte, ha podido alcanzar el estadio bio-químico de la consciencia y, al ser conscientes, hemos podido descubrir que existen “números misteriosos” dentro de los cuales subyacen mensajes que tenemos que desvelar.

Fraunhofer exploró dicha reja de difracción con objeto de averiguar sus finalidades prácticas, progreso que suele olvidarse, pues queda eclipsado por su descubrimiento más famoso, los rayos espectrales. El físico americano Henry Augustus Rowland ideó la reja cóncava y desarrolló técnicas para regularlas de acuerdo con 20.000 líneas por pulgada. Ello hizo posible la sustitución del prisma por el espectroscópio.

Ante tales hallazgos experimentales, más el desarrollo metódico y matemático del movimiento ondulatorio, debido a Fresnel, pareció que la teoría ondulatoria de la luz había arraigado definitivamente, desplazando y relegando para siempre a la teoría corpuscular.

No sólo se aceptó la existencia de ondas luminosas, sino que también se midió su longitud con una precisión cada vez mayor. Hacia 1.827, el físico francés Jacques Babinet sugirió que se empleara la longitud de onda luminosa (una cantidad física inalcanzable) como unidad para medir tales longitudes, en vez de las muy diversas unidades ideadas y empleadas por el hombre. Sin embargo, tal sugerencia no se llevó a la práctica hasta 1.880 cuando el físico germano-americano Albert Abraham Michelson inventó un instrumento denominado “interferómetro”, que podía medir las longitudes de ondas luminosas con una exactitud sin precedentes. En 1.893, Michelson midió la onda de la raya roja en el espectro del cadmio y determinó que su longitud era de 1/1.553.164 m.

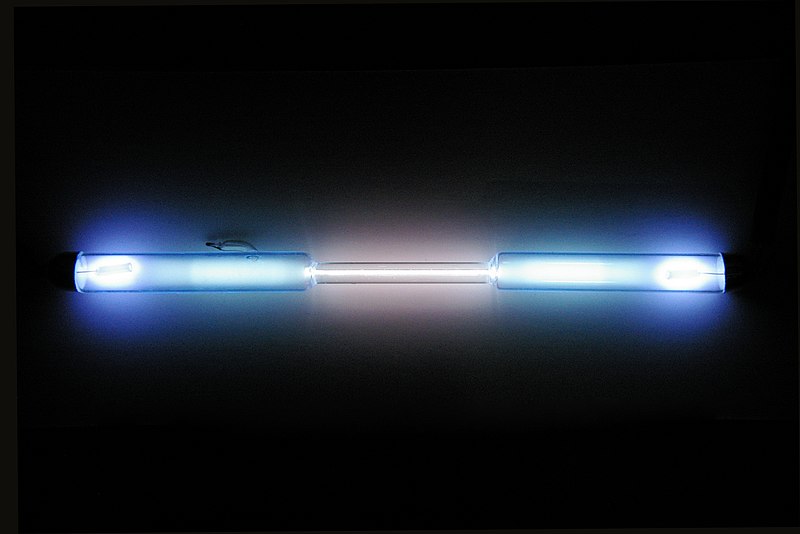

Tubo de descarga lleno de kriptón puro

Pero la incertidumbre reapareció al descubrirse que los elementos estaban compuestos por isótopos diferentes, cada uno de los cuales aportaba una raya cuya longitud de inda difería ligeramente de las restantes. En la década de 1.930 se midieron las rayas del criptón 86. Como quiera que este isótopo fuera gaseoso, se podía abordar con bajas temperaturas, para frenar el movimiento atómico y reducir el consecutivo engrosamiento de la raya.

En 1.960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas adoptó la raya del criptón 86 como unidad fundamental de la longitud. Entonces se reestableció la longitud del metro como 1.650.763’73 veces la longitud de onda de dicha raya espectral. Ello aumentó mil veces la precisión de las medidas de longitud. Hasta entonces se había medido el antiguo metro patrón con un margen de error equivalente a una millonésima, mientras que en lo sucesivo se pudo medir la longitud de onda con un margen de error equivalente a una milmillonésima.

emilio silvera

Dic

12

¡Fisica! Siempre la Física estará presente

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (5)

Comments (5)

Todo el Universo conocido nos ofrece una imagen con una ingente cantidad de objetos que se nos presentan en diferentes formas y maneras: Estrellas y mundos, quásares, estrellas de neutrones, magnñetares, enanas blancas y rojas, de neutrones (y no sabemos si también de Quarks), Explosiones Supernovas que dan lugar a extraños objetos y a regar el espacio interestelar con inmensas nebulosas que están cargadas de los materiales “fabricado” en los núcleos de las estrellas y también, en esas mismas explosiones. Y, cuando las estrellas sin muy masivas y llegan al final de sus días, agotado el combustible nuclear de fusión, se convierten en singularidades rodeadas de un horizonte de sucesos… ¡Un agujero negro!.

El paso del Tiempo lo cambia todo

El Hubble nos llevó los confines del Universo profundo para ver viejas galaxias de 13.000 millones de años de edad, y, cercanas al del Universo primitivo. C on la nueva generación de Telescopios espaciales, podremos contemplar el Universo aún no existían estrellas y, la materia, se estaba formando.

Se cree que cuando el universo se expandió y se enfrió a unos 3000 ºK, se volvió transparente a la radiación, que es la que observamos en la actualidad, mucho más fría y diluida, como radiación térmica de microondas. El descubrimiento del fondo de microondas en 1.956 puso fin a una larga batalla entre el Big Bang y su rival, la teoría del universo estacionario de Fred Hoyle y otros, que no podía explicar la forma de cuerpo negro del fondo de microondas. Es irónico que el término Big Bang tuviera inicialmente un sentido burlesco y fue acuñado por Hoyle, contrario a la teoría del universo inflacionario que se inventó el término “¡La Gran Explosión!” para burlarse de la teoría.

¡El Universo! ¿Sería eso lo que pasó?

Como nunca dejaremos a aprender cosas nuevas, de desvelar secretos de la Naturaleza, de seguir investigando en busca de “otras verdades”, de elaborar nuevos modelos y nuevas Teorías que nos acerquen, cada vez más a la realidad del mundo (ese es, de momento, nuestro cometido), estamos abocados a tratar de saber lo que no sabemos y que, no pocas veces, creemos que sabemos. Ya lo dijo el gran Sócrates:

“Sólo se que no se nada”

Popper lo amplió:

“Cuanto más profundizo en el saber de las cosas, más consciente soy de lo poco que sé. Mis conocimientos son limitados, mi ignorancia, es infinita“.

Las sustancias formadas por una sola clase de átomos se llaman elementos químicos. La palabra “átomo” procede del griego ατομος, que significa “indivisible” y el uso de la palabra “elemento” sugiere que se ha llegado a los ladrillos básicos con los que está formada la materia. De hecho, esta es la imagen que se tenía a mediados del siglo XIX cuando se acuñaron estos términos. Sin embargo, hoy sabemos que todo esto es falso, que los átomos se pueden dividir y que, de esta manera, los elementos han dejado de ser verdaderamente elementales. Los físicos continúan con esta nomenclatura aunque sea formalmente incorrecta, ya que, la costumbre, como dicen los juristas, no pocas veces rigen la jerga de las leyes.

“La revolución de la mecánica cuántica empieza a materializarse, y el qubit es el principal protagonista. Siendo la unidad mínima de información de extraño mundo, permitirá procesar toda la información existente en segundos.” El futuro que nos aguarda es inimaginable y cada día que pasa aparecen nuevos logros tecnológicos que nos sitúan en otro mundo, otra sociedad, otras nuevas formas de vivir y de comprender.

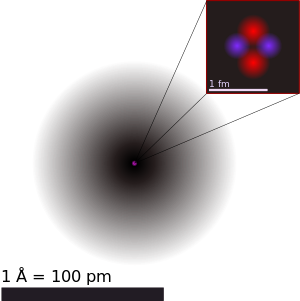

Sí, son los electrones los que dan al átomo su forma esférica

A todo esto y hablando de los átomos, por fuerza, nos tenemos que acordar del electrón que da al átomo su esférica. Son partículas cargadas eléctricamente que se mueven alegremente alrededor del núcleo. El electrón es muy ligero: su masa es solamente 1/1.836 de la del núcleo más ligero (el hidrógeno). La carga eléctrica del electrón es de signo opuesto a la del núcleo, de manera que los electrones están fuertemente atraídos el núcleo y se repelen mutuamente. Si la carga eléctrica total de los electrones en un átomo iguala a la del núcleo, lo que generalmente se necesitan varios electrones, se dice que el átomo está en equilibrio o que es eléctricamente neutro.

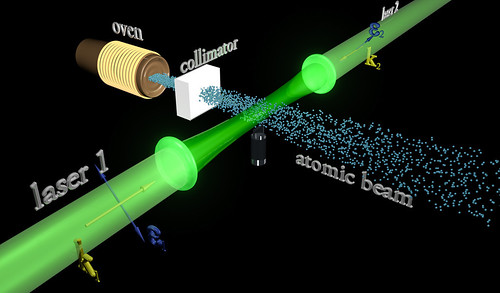

Un experimento realizado por científicos del Centro de Viena para la Ciencia y Tecnología Cuánticas ha demostrado que, en el mundo cuántico, la transición hacia el equilibrio térmico es más interesante y más complicada de lo que se pensaba.

Según destaca el , publicado en ‘Science’, entre un ordenado inicial y un estado final estadísticamente mixto, puede emerger un “cuasi-estacionario estado intermedio”. Este estado intermedio ya exhibe algunas propiedades como el equilibrio, pero parte de las características del estado inicial permanecen visibles durante un período de tiempo muy largo.

El fenómeno se denomina “pre-termalización” y desempeña un papel importante en diversos procesos de no equilibrio en la física cuántica. Podría, por ejemplo, ayudarnos a comprender el estado del universo temprano.

La fuerza a la que obedecen los electrones, la denominada fuerza electrostática o de Coulomb, es matemáticamente bastante sencilla y, sin embargo, los electrones son los responsables de las importantes propiedades de los “enlaces químicos”. Esto se debe a que las leyes de movimiento de los electrones están regidas completamente por la “mecánica cuántica”, teoría que se completó a principios del siglo XX. Es una teoría paradójica y difícil de entender y explicar, pero al mismo tiempo es muy interesante, fantástica y revolucionaria. uno se introduce en las maravillas de la mecánica cuántica es como si hiciera un viaje a un universo que está situado fuera de este mundo nuestro, ya que, las cosas que allí se ven, desdicen todo lo que dicta nuestro sentido común de cómo tiene que ser el mundo que nos rodea.

Sincronización perfecta, ¡es una sinfonía interpretada por la Naturaleza!

No solamente los electrones, sino también los núcleos atómicos y los átomos en su conjunto obedecen y se rigen por la mecánica cuántica. La Física del siglo XX empezó exactamente en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck, escribió un artículo de ocho páginas y allí propuso una posible solución a un problema que había intrigando a los físicos durante años. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y también la radiación infrarroja emitida, con menos intensidad, por los objetos más fríos.

Estaban bien aceptados entonces que esta radiación tenía un origen electromagnético y que se conocían las leyes de la naturaleza que regían estas ondas electromagnéticas. También se conocían las leyes para el frío y el calor, la así llamada “termodinámica”, o al menos eso parecía. Pero si usamos las leyes de la termodinámica para calcular la intensidad de la radiación, el resultado no tiene ningún sentido. Los cálculos nos dicen que se emitiría una cantidad infinita de radiación en el ultravioleta más lejano, y, luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiación muestra un pico a una cierta longitud de onda característica, y que la intensidad disminuye tanto para las longitudes mayores como para las longitudes menores. Esta longitud característica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273 ºC bajo cero). Cuando a 1.000 ºC un objeto se pone al “rojo vivo”, el objeto está radiando en la zona de luz visible.

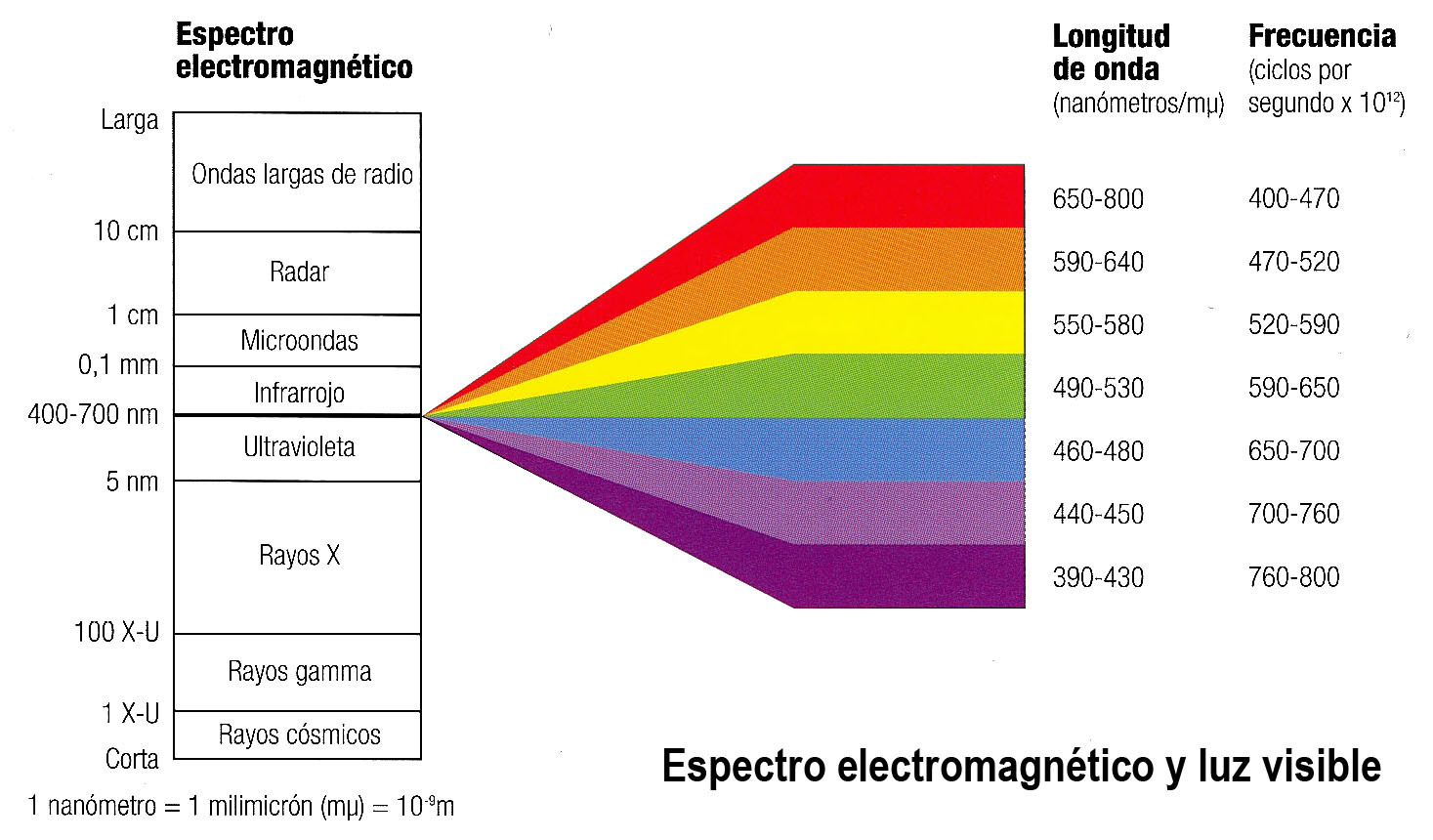

El espectro electromagnético se extiende la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gammay los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo.

Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiación sólo podía ser emitida en de un tamaño dado. La cantidad de energía de uno de esos paquetes, o cuantos, es inversamente proporcional a la longitud de la onda y, por lo tanto, proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. La sencilla fórmula es:

donde h es la constante de Planck (cuyo valor es 6,626 × 10−34 J·s). Sólo los fotones con una frecuencia alta (por encima de un valor umbral específico) podían provocar la corriente de electrones. Por ejemplo, la luz azul emitía unos fotones con una energía suficiente para arrancar los electrones del metal, mientras que la luz roja no. Una luz más intensa por encima del umbral mínimo puede arrancar más electrones, pero ninguna cantidad de luz por debajo del mismo podrá arrancar uno solo, por muy intenso que sea su brillo.

El esquema del Efecto fotoeléctrico nos muestra como la luz arranca electrones de la placa.

Poco tiempo después, en 1905, Einstein formuló esta teoría de una forma mucho más tajante: el sugirió que los objetos calientes no son los únicos que emiten radiación en de energía, sino que toda la radiación consiste en múltiplos de los paquetes de energía de Planck. El príncipe francés Louis-Victor de Broglie, dándole otra vuelta a la teoría, propuso que no sólo cualquier cosa que oscila tiene una energía, sino que cualquier cosa con energía se debe comportar como una “onda” que se extiende en una cierta región del espacio, y que la frecuencia, v, de la oscilación verifica la ecuación de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deberían verse como una clase de partículas elementales: el fotón. Todas las demás clases de partículas llevan asociadas diferentes ondas oscilatorias de campos de fuerza.

El curioso comportamiento de los electrones en el interior del átomo, descubierto y explicado por el famoso físico danés Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de De Broglie. Poco después, en 1926, Erwin Schrödinger descubrió escribir la teoría ondulatoria de Debroglie con ecuaciones matemáticas exactas. La precisión con la cual se podían realizar cálculos era asombrosa, y pronto quedó claro que el comportamiento de todos los objetos pequeños estaban exactamente determinados por la recién descubiertas “ecuaciones de onda cuánticas”.

Pocas dudas nos pueden caber a estas alturas de que la mecánica cuántica (de Planck) y, la Relatividad –tanto especial general- (de Einstein), además de ser las dos teorías más importantes de la Física de nuestro tiempo, funcionan de tal forma que uno, cuando profundiza en sus predicciones y las compara con lo que ocurre en el Universo, no por menos que, asombrarse, al comprobar como unas mentes humanas han sido capaces de llegar a estos profundos pensamientos que nos acerca a la realidad de la Naturaleza, al mismo tiempo que nos aleja de nuestra propia realidad.

Sí, están ahí pero, en realidad, no sabemos, a ciencia cierta, ni cómo se formaron las galaxias

¿Qué encontraremos cuando sea posible verificar la Teoría de cuerdas? ¿Qué hay más allá de los Quarks? ¿Sabremos alguna vez lo que es una singularidad? ¿Será verdad la existencia de esa materia oscura de la que tanto se habla? ¿Podremos al fín, encontrar esa fuente de energía que tanto necesita la Humanidad para dar ese segundo paso el futuro? ¿Tendremos, acaso, algún destino que no sea el de la irremisible extinción?

¡Preguntas! Preguntas y más preguntas que no podemos contestar. Es desesperante estar inmersos en inmenso océano de ignorancia. ¿Cuándo sabremos? El el epitafio que Hilbert ordenó esculpir en su Tumba, nos lo prometía: “Tenemos que saber, sabremos”. Si, ¿pero cuándo?

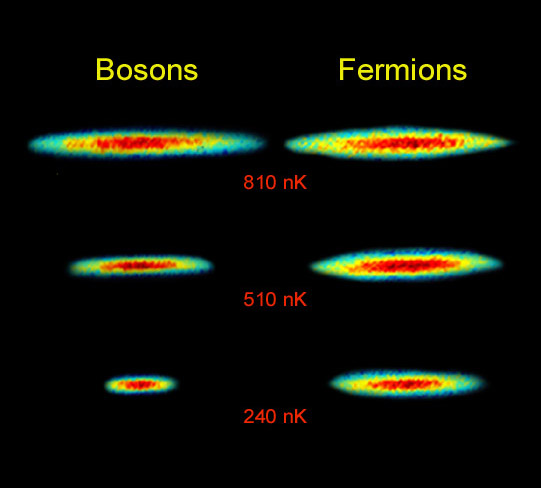

Lo cierto es que, las reglas de la mecánica cuántica tienen que ser aplicadas si queremos describir estadísticamente un sistema de partículas que obedece a reglas de ésta teoría en vez de las de la mecánica clásica. En estadística cuantica, los estados de energía se considera que están cuantizados. La estadística de Bose-Einstein se aplica si cualquier de partículas puede ocupar un estado cuántico dado. Dichas partículas (como dije antes) son los bosones que, tienden a juntarse.

Los bosones tienen un angular n h / 2p, donde n es cero o un entero y h es la constante de Planck. bosones idénticos, la función de ondas es siempre simétrica. Si solo una partícula puede ocupar un cuántico, tenemos que aplicar la estadística Fermi-Dirac y las partículas (como también antes dije) son los fermiones que tienen momento angular (n+½) h/2p y cualquier función de ondas de fermionesidénticos es siempre antisimétrica.

La mejor teoría explicar el mundo subatómico nació en 1928 cuando el teórico Paul Dirac combinó la mecánica cuántica con la relatividad especial para explicar el comportamiento del electrón. El resultado fue la mecánica cuántica relativista, que se transformó en un ingrediente primario en la teoría cuántica de campos. Con unas pocas suposiciones y ajustes, la teoría cuántica de campos ha probado ser suficientemente poderosa para formar la base del modelo estándar de las partículas y las fuerzas que rigen el universo.

La relación el espín y la estadística de las partículas está demostrada por el teorema espín-estadística. En un espacio de dos dimensiones es posible que existan partículas (o cuasipartículas) con estadística intermedia entre bosones y fermiones. Estas partículas se conocen con el de aiones; para aniones idénticos la función de ondas no es simétrica (un cambio de fase de+1) o antisimétrica (un cambio de fase de -1), sino que interpola continuamente entre +1 y -1. Los aniones pueden ser importantes en el análisis del efecto Hall cuántico fraccional y han sido sugeridos como un mecanismo para la superconductividad de alta temperatura.

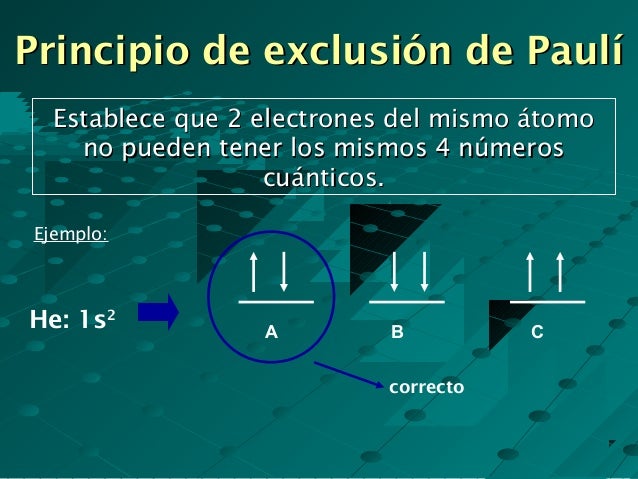

Debido al principio de exclusión de Pauli no es imposible que dos fermiones ocupen el mismo espacio cuántico (al contrario de lo que ocurre con los bosones). Y, precisamente por eso, se degeneran electronesy neutrones dando lugar a la formación de estrellas enanas blancas y de neutrones que, encuentran la estabilidad frenando la fuerza de gravedad.

La condensación de Bose-Einstein es de importancia fundamental explicar el fenómeno de la superfluidez. A temperaturas muy bajas (del orden de 2×10-7k) se formar un condensado de Bose-Einstein, en el que varios miles de átomos forman una única entidad (un superátomo). efecto ha sido observado con átomos de rubidio y litio. Este efecto (condensación Bose-Einstein), ya habréis podido suponer, es llamado así en honor al físico Satyendra Naht Bose (1.894-1.974) y de Albert Einstein.

Más reciente es la obtención del Condensado de Bose-Einstein (BEC); en este caso las bases teóricas se postularon en la década de los 20 en manos de Satyendra Nath Bose y Albert Einstein. El primero describe ciertas reglas para determinar si dos fotones deberían considerarse idénticos o diferentes (Estadísticas de Bose) y Einstein aplica dichas reglas a los átomos intentando averiguar como se comportarían. Así, halla los efectos de que a muy bajas temperaturas los átomos están al mismo nivel cuántico produciendo fenómenos como la superfluidez o la superconductividad.

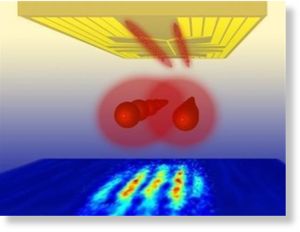

Distribución de momentos que confirma la existencia de un estado de agregación de la materia, el condensado de Bose-Einstein. obtenidos en un gas de átomos de rubidio, la coloración indica la cantidad de átomos a cada velocidad, con el rojo indicando la menor y el blanco indicando la mayor. Las áreas blancas y celestes indican las menores velocidades. A la izquierda se observa el diagrama inmediato anterior al condensado de Bose-Einstein y al centro el inmediato posterior. A la derecha se observa el diagrama luego de cierta evaporación, con la sustancia cercana a un condensado de Bose-Einstein puro. El pico no es infinitamente angosto debido al Principio de indeterminación de Heisenberg: dado que los átomos están confinados en una región del espacio, su distribución de velocidades posee necesariamente un cierto ancho mínimo. La distribución de la izquierda es para T > Tc (sobre 400 nanokelvins (nK)), la central para T < Tc (sobre 200 nK) y la de la derecha para T << Tc (sobre 50 nK).

El puntito blanco del centro es la enana blanca

Las estrellas enanas blancas, de neutrones y los púlsares existen, precisamente, por el principio de exclusión de Pauli que, degenera electrones y neutrones cuando las estrellas masivas, al final de su existencia, explotan como Supernovas y´su masa se contraen sobre sí misma más y más. Si la estrella es demasiado masiva, entonces ni ese principio de exclusión puede frenar a la Gravedad y se convierte en un Agujero negro.

Así que, el principio de exclusión de Pauli tiene aplicación no sólo a los electrones, sino también a todos los fermiones; pero no a los bosones. Si nos fijamos en todo lo que estamos hablando aquí, nos daremos de que la mecánica cuántica es extraña y siendo fácil comprender como forma un campo magnético la partícula cargada que gira, no resulta tan fácil saber por qué ha de hacer lo mismo un neutrón descargado.

Lo cierto es que ocurre así. La prueba directa más evidente de ello es que cuando un rayo de neutrones incide sobre un hierro magnetizado, no se comporta de la misma que lo haría si el hierro no estuviese magnetizado. El magnetismo del neutrón sigue siendo un misterio; los físicos sospechan que contiene cargas positivas y negativas equivalentes a cero, aunque por alguna razón desconocida, lograr crear un campo magnético cuando gira la partícula.

emilio silvera

Dic

11

Velocidades inimaginables

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (1)

Comments (1)

En el centro del átomo se encuentra un pequeño grano compacto aproximadamente 100.000 veces más pequeño que el propio átomo: el núcleo atómico. Su masa, e incluso más aún su carga eléctrica, determinan las propiedades del átomo del cual forma parte. Debido a la solidez del núcleo parece que los átomos, que dan forma a nuestro mundo cotidiano, son intercambiables entre sí, e incluso cuando interaccionan entre ellos para formar sustancias químicas (los elementos). Pero el núcleo, a pesar de ser tan sólido, puede partirse. Si dos átomos chocan uno contra el otro con gran velocidad podría suceder que los núcleos llegaran a chocar entre sí y entonces, o bien se rompen en trozos, o se funden liberando en el proceso partículas subnucleares. La nueva física de la primera mitad del siglo XX estuvo dominada por los nuevos acertijos que estas partículas planteaban.

Pero tenemos la mecánica cuántica; ¿es que no es aplicable siempre?, ¿cuál es la dificultad? Desde luego, la mecánica cuántica es válida para las partículas subatómicas, pero hay más que eso. Las fuerzas con que estas partículas interaccionan y que mantienen el núcleo atómico unido son tan fuertes que las velocidades a las que tienen que moverse dentro y fuera del núcleo están cerca de la velocidad de la luz, c, que es de 299.792’458 Km/s. Cuando tratamos con velocidades tan altas se necesita una segunda modificación a las leyes de la física del siglo XIX; tenemos que contar con la teoría de la relatividadespecial de Einstein.

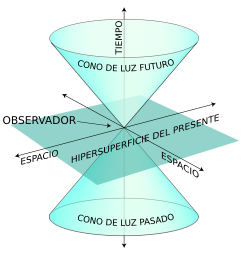

Esta teoría también fue el resultado de una publicación de Einstein de 1905. en esta teoría quedaron sentadas las bases de que el movimiento y el reposo son conceptos relativos, no son absolutos, como tampoco habrá un sistema de referencia absoluto con respecto al cual uno pueda medir la velocidad de la luz.

Pero había más cosas que tenían que ser relativas. En este teoría, la masa y la energía también dependen de la velocidad, como lo hacen la intensidad del campo eléctrico y del magnético. Einstein descubrió que la masa de una partícula es siempre proporcional a la energía que contienen, supuesto que se haya tenido en cuenta una gran cantidad de energía en reposo de una partícula cualquiera, como se denota a continuación:

E = mc2

Como la velocidad de la luz es muy grande, esta ecuación sugiere que cada partícula debe almacenar una cantidad enorme de energía, y en parte esta predicción fue la que hizo que la teoría de la relatividadtuviese tanta importancia para la física (¡y para todo el mundo!). Para que la teoría de la relatividadtambién sea autoconsistente tiene que ser holista, esto es, que todas las cosas y todo el mundo obedezcan a las leyes de la relatividad. No son sólo los relojes los que se atrasan a grandes velocidades, sino que todos los procesos animados se comportan de la forma tan inusual que describe esta teoría cuando nos acercamos a la velocidad de la luz. El corazón humano es simplemente un reloj biológico y latirá a una velocidad menor cuando viaje en un vehículo espacial a velocidades cercanas a la de la luz. Este extraño fenómeno conduce a lo que se conoce como la “paradoja de los gemelos”, sugerida por Einstein, en la que dos gemelos idénticos tienen diferente edad cuando se reencuentran después de que uno haya permanecido en la Tierra mientras que el otro ha viajado a velocidades relativistas.

Einstein comprendió rápidamente que las leyes de la gravedad también tendrían que ser modificadas para que cumplieran el principio relativista.

La formulación de newton es bien conocida, en la segunda imagen que se representan en este esquema dos partículas que se acercan entre sí siguiendo un movimiento acelerado. La interpretación newtoniana supone que el espacio-tiempo es llano y que lo que provoca la curvatura de las líneas de universo es la fuerza de interacción gravitatoria entre ambas partículas. Por el contrario, la interpretación einsteiniana supone que las líneas de universo de estas partículas son geodésicas (“rectas”), y que es la propia curvatura del espacio tiempo lo que provoca su aproximación progresiva.

Para poder aplicar el principio de la relatividad a la fuerza gravitatoria, el principio tuvo que ser extendido de la siguiente manera: no sólo debe ser imposible determinar la velocidad absoluta del laboratorio, sino que también es imposible distinguir los cambios de velocidad de los efectos de una fuerza gravitatoria.

Einstein comprendió que la consecuencia de esto era que la gravedad hace al espacio-tiempo lo que la humedad a una hoja de papel: deformar la superficie con desigualdades que no se pueden eliminar. Hoy en día se conocen muy bien las matemáticas de los espacios curvos, pero en el época de Einstein el uso de estas nociones matemáticas tan abstractas para formular leyes físicas era algo completamente nuevo, y le llevó varios años encontrar la herramienta matemática adecuada para formular su teoría general de la relatividad que describe cómo se curva el espacio en presencia de grandes masas como planetas y estrellas.

Einstein tenía la idea en su mente desde 1907 (la relatividad especial la formuló en 1905), y se pasó 8 años buscando las matemáticas adecuadas para su formulación.

Leyendo el material enviado por un amigo al que pidió ayuda, Einstein quedó paralizado. Ante él, en la primera página de una conferencia dada ante el Sindicato de Carpinteros, 60 años antes por un tal Riemann, tenía la solución a sus desvelos: el tensor métrico de Riemann, que le permitiría utilizar una geometría espacial de los espacios curvos que explicaba su relatividad general.

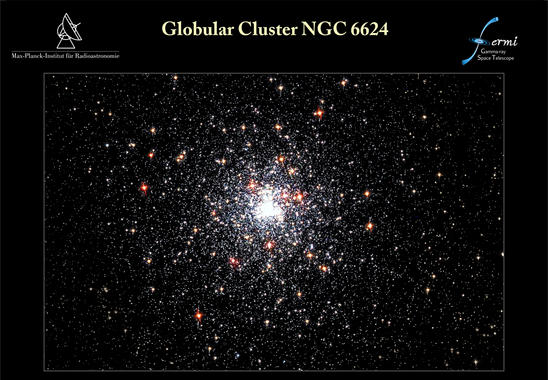

Desde que se puso en órbita el telescopio espacial de rayos gamma Fermi, el 11 de junio de 2008, ha detectado poblaciones enteras de objetos nunca antes vistos. El último hallazgo de Fermi afecta al púlsar J1823-3021A, avistado en 1994 con el radiotelescopio Lovell, en Inglaterra. Un equipo internacional de expertos se ha dado cuenta de que esta estrella pulsante emite rayos gamma y gracias a Fermi ha podido caracterizar sus inusuales propiedades. Los resultados de su investigación se publican en el último número de Science. Lo cierto es que han descubierto el púlsar de milisegundos más joven y con la fuerza magnética más potente.

No está mal que en este punto recordemos la fuerza magnética y gravitatoria que nos puede ayudar a comprender mejor el comportamiento de las partículas subatómicas.

El electromagnetismo, decíamos al principio, es la fuerza con la cual dos partículas cargadas eléctricamente se repelen (si sus cargas son iguales) o se atraen (si tienen cargas de signo opuesto).

La interacción magnética es la fuerza que experimenta una partícula eléctricamente cargada que se mueve a través de un campo magnético. Las partículas cargadas en movimiento generan un campo magnético como, por ejemplo, los electrones que fluyen a través de las espiras de una bobina.

Las fuerzas magnéticas y eléctricas están entrelazadas. En 1873, James Clerk Maxwell consiguió formular las ecuaciones completas que rigen las fuerzas eléctricas y magnéticas, descubiertas experimentalmente por Michael Faraday. Se consiguió la teoría unificada del electromagnetismo que nos vino a decir que la electricidad y el magnetismo eran dos aspectos de una misma cosa.

La interacción es universal, de muy largo alcance (se extiende entre las estrellas), es bastante débil. Su intensidad depende del cociente entre el cuadrado de la carga del electrón y 2hc (dos veces la constante de Planck por la velocidad de la luz). Esta fracción es aproximadamente igual a 1/137’036…, o lo que llamamos α y se conoce como constante de estructura fina.

En general, el alcance de una interacción electromagnética es inversamente proporcional a la masa de la partícula mediadora, en este caso, el fotón, sin masa.

También antes hemos comentado sobre la interacción gravitatoria de la que Einstein descubrió su compleja estructura y la expuso al mundo en 1915 con el nombre de teoría general de la relatividad, y la relacionó con la curvatura del espacio y el tiempo. Sin embargo, aún no sabemos cómo se podrían reconciliar las leyes de la gravedad y las leyes de la mecánica cuántica (excepto cuando la acción gravitatoria es suficientemente débil).

La teoría de Einstein nos habla de los planetas y las estrellas del cosmos. La teoría de Planck, Heisemberg, Schrödinger, Dirac, Feynman y tantos otros, nos habla del comportamiento del átomo, del núcleo, de las partículas elementales en relación a estas interacciones fundamentales. La primera se ocupa de los cuerpos muy grandes y de los efectos que causan en el espacio y en el tiempo; la segunda de los cuerpos muy pequeños y de su importancia en el universo atómico. Cuando hemos tratado de unir ambos mundos se produce una gran explosión de rechazo. Ambas teorías son (al menos de momento) irreconciliables.

- La interacción gravitatoria actúa exclusivamente sobre la masa de una partícula.

- La gravedad es de largo alcance y llega a los más lejanos confines del universo conocido.

- Es tan débil que, probablemente, nunca podremos detectar esta fuerza de atracción gravitatoria entre dos partículas elementales. La única razón por la que podemos medirla es debido a que es colectiva: todas las partículas (de la Tierra) atraen a todas las partículas (de nuestro cuerpo) en la misma dirección.

La partícula mediadora es el hipotético gravitón. Aunque aún no se ha descubierto experimentalmente, sabemos lo que predice la mecánica cuántica: que tiene masa nula y espín 2.

La ley general para las interacciones es que, si la partícula mediadora tiene el espín par, la fuerza entre cargas iguales es atractiva y entre cargas opuestas repulsiva. Si el espín es impar (como en el electromagnetismo) se cumple a la inversa.

Pero antes de seguir profundizando en estas cuestiones hablemos de las propias partículas subatómicas, para lo cual la teoría de la relatividad especial, que es la teoría de la relatividad sin fuerza gravitatoria, es suficiente.

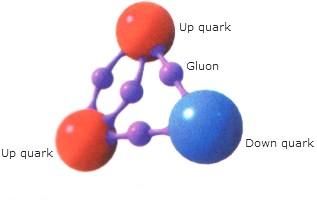

Si viajamos hacia lo muy pequeño tendremos que ir más allá de los átomos, que son objetos voluminosos y frágiles comparados con lo que nos ocupará a continuación: el núcleo atómico y lo que allí se encuentra. Los electrones, que ahora vemos “a gran distancia” dando vueltas alrededor del núcleo, son muy pequeños y extremadamente robustos. El núcleo está constituido por dos especies de bloques: protones y neutrones. El protón (del griego πρώτος, primero) debe su nombre al hecho de que el núcleo atómico más sencillo, que es el hidrógeno, está formado por un solo protón. Tiene una unidad de carga positiva. El neutrón recuerda al protón como si fuera su hermano gemelo: su masa es prácticamente la misma, su espín es el mismo, pero en el neutrón, como su propio nombre da a entender, no hay carga eléctrica; es neutro.

La masa de estas partículas se expresa en una unidad llamada mega-electrón-voltio o MeV, para abreviar. Un MeV, que equivale a 106 electrón-voltios, es la cantidad de energía de movimiento que adquiere una partícula con una unidad de carga (tal como un electrón o un protón) cuando atraviesa una diferencia de potencial de 106 (1.000.000) voltios. Como esta energía se transforma en masa, el MeV es una unidad útil de masa para las partículas elementales.

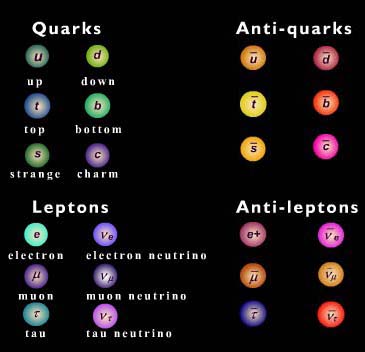

La mayoría de los núcleos atómicos contienen más neutrones que protones. Los protones se encuentran tan juntos en el interior de un núcleo tan pequeño que se deberían repeles entre sí fuertemente, debido a que tienen cargas eléctricas del mismo signo. Sin embargo, hay una fuerza que los mantiene unidos estrechamente y que es mucho más potente e intensa que la fuerza electromagnética: la fuerza o interacción nuclear fuerte, unas 102 veces mayor que la electromagnética, y aparece sólo entre hadronespara mantener a los nucleones confinados dentro del núcleo. Actúa a una distancia tan corta como 10-15 metros, o lo que es lo mismo, 0’000000000000001 metros.

La interacción fuerte está mediada por el intercambio de mesones virtuales, 8 gluones que, como su mismo nombre indica (glue en inglés es pegamento), mantiene a los protones y neutrones bien sujetos en el núcleo, y cuanto más se tratan de separar, más aumenta la fuerza que los retiene, que crece con la distancia, al contrario que ocurre con las otras fuerzas.

La luz es una manifestación del fenómeno electromagnético y está cuantizada en “fotones”, que se comportan generalmente como los mensajeros de todas las interacciones electromagnéticas. Así mismo, como hemos dejado reseñado en el párrafo anterior, la interacción fuerte también tiene sus cuantos (los gluones). El físico japonés Hideki Yukawa (1907 – 1981) predijo la propiedad de las partículas cuánticas asociadas a la interacción fuerte, que más tarde se llamarían piones. Hay una diferencia muy importante entre los piones y los fotones: un pión es un trozo de materia con una cierta cantidad de “masa”. Si esta partícula está en reposo, su masa es siempre la misma, aproximadamente 140 MeV, y si se mueve muy rápidamente, su masa parece aumentar en función E = mc2. Por el contrario, se dice que la masa del fotón en reposo es nula. Con esto no decimos que el fotón tenga masa nula, sino que el fotón no puede estar en reposo. Como todas las partículas de masa nula, el fotón se mueve exclusivamente con la velocidad de la luz, 299.792’458 Km/s, una velocidad que el pión nunca puede alcanzar porque requeriría una cantidad infinita de energía cinética. Para el fotón, toda su masa se debe a su energía cinética.

De manera habitual se hacen toda clase de pruebas con aparatos diseñados expresamente para ello y se trata de detectar las partículas presentes en los rayos cósmicos y, también los neutrinos procedentes de agujeros negros y otras fuentes, tratando de resolver el misterio que envuelve a los rayos cósmicos

Los físicos experimentales buscaban partículas elementales en las trazas de los rayos cósmicos que pasaban por aparatos llamados cámaras de niebla. Así encontraron una partícula coincidente con la masa que debería tener la partícula de Yukawa, el pión, y la llamaron mesón (del griego medio), porque su masa estaba comprendida entre la del electrón y la del protón. Pero detectaron una discrepancia que consistía en que esta partícula no era afectada por la interacción fuerte, y por tanto, no podía ser un pión. Actualmente nos referimos a esta partícula con la abreviatura μ y el nombre de muón, ya que en realidad era un leptón, hermano gemelo del electrón, pero con 200 veces su masa.

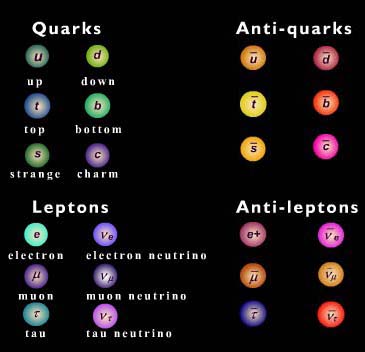

Antes de seguir veamos las partículas elementales de vida superior a 10-20 segundos que eran conocidas en el año 1970.

| Nombre | Símbolo | Masa (MeV) | Carga | Espín | Vida media (s) |

| Fotón | γ | 0 | 0 | 1 | ∞ |

| Leptones (L = 1, B = 0) | |||||

| Electrón | e– | 0’5109990 | – | ½ | ∞ |

| Muón | μ– | 105’6584 | – | ½ | 2’1970 × 10-6 |

| Tau | τ | ||||

| Neutrino electrónico | νe | ~ 0 | 0 | ½ | ~ ∞ |

| Neutrino muónico | νμ | ~ 0 | 0 | ½ | ~ ∞ |

| Neutrino tauónico | ντ | ~ 0 | 0 | ½ | ~ ∞ |

| Mesones (L = 0, B = 0) | |||||

| Pión + | π+ | 139’570 | 2’603 × 10-8 | ||

| Pión – | π– | 139’570 | 2’603 × 10-8 | ||

| Pión 0 | π0 | 134’976 | 0’84 × 10-16 | ||

| Kaón + | k+ | 493’68 | 1’237 × 10-8 | ||

| Kaón – | k– | 493’68 | 1’237 × 10-8 | ||

| Kaón largo | kL | 497’7 | 5’17 × 10-8 | ||

| Kaón corto | kS | 497’7 | 0’893 × 10-10 | ||

| Eta | η | 547’5 | 0 | 0 | 5’5 × 10-19 |

| Bariones (L = 0, B = 1) | |||||

| Protón | p | 938’2723 | + | ½ | ∞ |

| Neutrón | n | 939’5656 | 0 | ½ | 887 |

| Lambda | Λ | 1.115’68 | 0 | ½ | 2’63 × 10-10 |

| Sigma + | Σ+ | 1.189’4 | + | ½ | 0’80 × 10-10 |

| Sigma – | Σ– | 1.1974 | – | ½ | 7’4× 10-20 |

| Sigma 0 | Σ0 | 0 | ½ | 1’48 × 10-10 | |

| Ksi 0 | Ξ0 | 1.314’9 | 0 | ½ | 2’9 × 10-10 |

| Ksi – | Ξ– | 1.321’3 | – | ½ | 1’64 × 10-10 |

| Omega – | Ω– | 1.672’4 | – | 1½ | 0’82 × 10-10 |

Para cada leptón y cada barión existe la correspondiente antipartícula, con exactamente las mismas propiedades a excepción de la carga que es la contraria. Por ejemplo, el antiprotón se simboliza con y el electrón con e+. Los mesones neutros son su propia antipartícula, y el π+ es la antipartícula del π–, al igual que ocurre con k+ y k–. El símbolo de la partícula es el mismo que el de su antipartícula con una barra encima. Las masas y las vidas medias aquí reflejadas pueden estar corregidas en este momento, pero de todas formas son muy aproximadas.

Los símbolos que se pueden ver algunas veces, como s (extrañeza) e i (isoespín) están referidos a datos cuánticos que afectan a las partículas elementales en sus comportamientos.

Debo admitir que todo esto tiene que sonar algo misterioso. Es difícil explicar estos temas por medio de la simple palabra escrita sin emplear la claridad que transmiten las matemáticas, lo que, por otra parte, es un mundo secreto para el común de los mortales, y ese lenguaje es sólo conocido por algunos privilegiados que, mediante un sistema de ecuaciones pueden ver y entender de forma clara, sencilla y limpia, todas estas complejas cuestiones.

Si hablamos del espín (o, con más precisión, el momento angular, que es aproximadamente la masa por el radio por la velocidad de rotación) se puede medir como un múltiplo de la constante de Planck, h, dividido por 2π. Medido en esta unidad y de acuerdo con la mecánica cuántica, el espín de cualquier objeto tiene que ser o un entero o un entero más un medio. El espín total de cada tipo de partícula – aunque no la dirección del mismo – es fijo.

El electrón, por ejemplo, tiene espín ½. Esto lo descubrieron dos estudiantes holandeses, Samuel Gondsmit (1902 – 1978) y George Uhlenbeck (1900 – 1988), que escribieron sus tesis conjuntamente sobre este problema en 1972. Fue una idea audaz que partículas tan pequeñas como los electronespudieran tener espín, y de hecho, bastante grande. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo porque la “superficie del electrón” se tendría que mover con una velocidad 137 veces mayor que la de la luz, lo cual va en contra de la teoría de la relatividad general en la que está sentado que nada en el universo va más rápido que la luz, y por otra parte, contradice E=mc2, y el electrón pasada la velocidad de la luz tendría una masa infinita.

Hoy día, sencillamente, tal observación es ignorada, toda vez que el electrón carece de superficie.

Las partículas con espín entero se llaman bosones, y las que tienen espín entero más un medio se llaman fermiones. Consultado los valores del espín en la tabla anterior podemos ver que los leptones y los bariones son fermiones, y que los mesones y los fotones son bosones. En muchos aspectos, los fermionesse comportan de manera diferente de los bosones. Los fermiones tienen la propiedad de que cada uno de ellos requiere su propio espacio: dos fermiones del mismo tipo no pueden ocupar o estar en el mismo punto, y su movimiento está regido por ecuaciones tales que se evitan unos a otros. Curiosamente, no se necesita ninguna fuerza para conseguir esto. De hecho, las fuerzas entre los fermiones pueden ser atractivas o repulsivas, según las cargas. El fenómeno por el cual cada fermión tiene que estar en un estado diferente se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Cada átomo está rodeado de una nube de electrones, que son fermiones (espín ½). Si dos átomos se aproximan entre sí, los electrones se mueven de tal manera que las dos nubes se evitan una a otra, dando como resultado una fuerza repulsiva. Cuando aplaudimos, nuestras manos no se atraviesan pasando la uno a través de la otra. Esto es debido al principio de exclusión de Pauli para los electrones de nuestras manos que, de hecho, los de la izquierda rechazan a los de la derecha.

En contraste con el característico individualismo de los fermiones, los bosones se comportan colectivamente y les gusta colocarse todos en el mismo lugar. Un láser, por ejemplo, produce un haz de luz en el cual muchísimos fotones llevan la misma longitud de onda y dirección de movimiento. Esto es posible porque los fotones son bosones.

Cuando hemos hablado de las fuerzas fundamentales que, de una u otra forma, interaccionan con la materia, también hemos explicado que la interacción débil es la responsable de que muchas partículas y también muchos núcleos atómicos exóticos sean inestables. La interacción débil puede provocar que una partícula se transforme en otra relacionada, por emisión de un electrón y un neutrino. Enrico Fermi, en 1934, estableció una fórmula general de la interacción débil, que fue mejorada posteriormente por George Sudarshan, Robert Marschak, Murray Gell-Mann, Richard Feynman y otros. La fórmula mejorada funciona muy bien, pero se hizo evidente que no era adecuada en todas las circunstancias.

Uno de los protones se transmuta en un neutrón por medio de la interacción débil, transformando un quark “up”, en “down”. Este proceso consume energía (el neutrón tiene ligeramente más masa que..

En 1970, de las siguientes características de la interacción débil sólo se conocían las tres primeras:

- La interacción actúa de forma universal sobre muchos tipos diferentes de partículas y su intensidad es aproximadamente igual para todas (aunque sus efectos pueden ser muy diferentes en cada caso). A los neutrinos les afecta exclusivamente la interacción débil.

- Comparada con las demás interacciones, ésta tiene un alcance muy corto.

- La interacción es muy débil. Consecuentemente, los choques de partículas en los cuales hay neutrinos involucrados son tan poco frecuentes que se necesitan chorros muy intensos de neutrinos para poder estudiar tales sucesos.