Nov

10

El secreto está en las estrellas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

El Tiempo es inexorable y su transcurrir va dejando atrás las cosas que del presente, van situándose en el pasado. Lejos queda ya aquellas efemérides y celebraciones del año 2009, cuando se conmemoró el Año Internacional de la Astronomía y me cupo el honor de (humildemente), colaborar con aquellas celebraciones.

Astrolabio de al-Sahli, del siglo XI (M.A.N., Madrid). El astrolabio es un antiguo instrumento que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre la bóveda celeste. El astrolabio era usado por los navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y observar su movimiento, para determinar la hora a partir de la latitud o, viceversa, para averiguar la latitud conociendo la hora. También sirve para medir distancias por triangulación.

Con orgullo luzco en el ojal de mi chaqueta el astrolabio que nos dieron en Madrid, a todos los invitados, a la fiesta de inauguración en la que estaban presentes muchos astrónomos y astrofísicos del mundo entero.

Lo cierto es que, en su momento, ya desde el inicio del año 2.009 en el que se celebró el Año Internacional de la Astronomía, en muchos de mis artículos publicados en la colaboración que con la Organización Internacional tuve el honor de prestar, se hablaba de todos esos interesantes temas que, el universo nos presenta y que, inciden en el saber de la Naturaleza y del Mundo que nos acoge que, como nosotros… ¡También es Universo!

LA QUÍMICA DE LAS ESTRELLAS

Los cambios se estaban produciendo a una velocidad cada vez mayor. Al siglo de Newton también pertenecieron, entre otros, el matemático Fermat; Römer, quien midió la velocidad de la luz; Grimaldi, que estudió la difracción; Torricelli, que demostró la existencia del vacío; Pascal y Boyle, que definieron la física de los fluidos…La precisión de los telescopios y los relojes aumentó notablemente, y con ella el número de astrónomos deseosos de establecer con exactitud la posición de las estrellas y compilar catálogos estelares cada vez más completos para comprender la Vía Láctea.

La naturaleza de los cuerpos celestes quedaba fuera de su interés: aunque se pudiera determinar la forma, la distancia, las dimensiones y los movimientos de los objetos celestes, comprender su composición no estaba a su alcance. A principios del siglo XIX, William Herschel (1738-1822), dedujo la forma de la Galaxia, construyó el mayor telescopio del mundo y descubrió Urano. Creía firmemente que el Sol estaba habitado.

Hasta llegar a conocer nuestra situación astronómica…

Al cabo de pocos años, nacía la Astrofísica, que a diferencia de la Astronomía (ya llamada -”clásica o de posición”-), se basaba en pruebas de laboratorio. Comparando la luz emitida por sustancias incandescentes con la recogida de las estrellas se sentaban las bases de lo imposible: descubrir la composición química y la estructura y el funcionamiento de los cuerpos celestes. Estaba mal vista por los astrónomos “serios” y se desarrolló gracias a físicos y químicos que inventaron nuevos instrumentos de análisis a partir de las demostraciones de Newton sobre la estructura de la luz.

En 1814, Joseph Fraunhofer (1787-1826) realizó observaciones básicas sobre las líneas que Wollaston había visto en el espectro solar: sumaban más de 600 y eran iguales a las de los espectros de la Luna y de los planetas; también los espectros de Pólux, Capella y Porción son muy similares, mientras que los de Sirio y Cástor no lo son. Al perfeccionar el espectroscopio con la invención de la retícula de difracción (más potente y versátil que el prisma de cristal), Fraunhofer observó en el espectro solar las dos líneas del sodio: así se inició el análisis espectral de las fuentes celestes.

Mientras, en el laboratorio, John Herschel observó por primera vez la equivalencia entre los cuerpos y las sustancias que los producen, Anders J. Anhström (1814-1868) describía el espectro de los gases incandescentes y los espectros de absorción y Jean Foucault (1819-1874) comparó los espectros de laboratorio y los de fuentes celestes. Gustav Kirchhoff (1824-1887) formalizó las observaciones en una sencilla ley que cambió la forma de estudiar el cielo; “La relación entre el poder de emisión y de absorción para una longitud de onda igual es constante en todos los cuerpos que se hallan a la misma temperatura”. En 1859, esta ley empírica, que relacionaba la exploración del cielo con la física atómica, permitía penetrar en la química y la estructura de los cuerpos celestes y las estrellas. De hecho, basta el espectro de una estrella para conocer su composición. Y, con la espectroscopia, Kirchhoff y Robert Bunsen (1811-1899) demostraron que en el Sol había muchos metales.

La observación del Sol obsesionó a la mayoría de los Astrofísicos. A veces, resultaba difícil identificar algunas líneas y ello condujo a descubrir un nuevo elemento químico; se empezó a sospechar que el Sol poseía una temperatura mucho más elevada de lo imaginado. La línea de emisión de los espectros de estrellas y nebulosas demostraron que casi un tercio de los objetos estudiados eran gaseosos. Además, gracias al trabajo de Johan Doppler (1803-1853) y de Armand H. Fizeau (1819-1896), que demostró que el alejamiento o el acercamiento respecto al observador de una fuente de señal sonora o luminosa provoca el aumento o disminución de la longitud de onda de dicha señal, empezó a precisarse la forma de objetos lejanos. El cielo volvía a cambiar y hasta las “estrellas fijas” se movían.

EL DIAGRAMA HR: EL CAMINO HACIA EL FUTURO

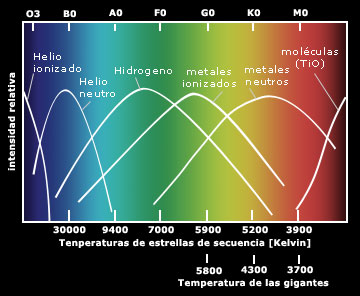

El padre Ángelo Secchi (1818-1878) fue el primero en afirmar que muchos espectros estelares poseen características comunes, una afirmación refrendada hoy día con abundantes datos. Secchi clasificó las estrellas en cinco tipos, en función del aspecto general de los espectros. La teoría elegida era correcta: el paso del color blanco azulado al rojo oscuro indica una progresiva disminución de la temperatura, y la temperatura es el parámetro principal que determina la apariencia de un espectro estelar.

Más tarde, otros descubrimientos permitieron avanzar en Astrofísica: Johan Balmer (1825-1898) demostró que la regularidad en las longitudes de onda de las líneas del espectro del hidrógeno podía resumirse en una sencilla expresión matemática; Pieter Zeeman (1865-1943) descubrió que un campo magnético de intensidad relativa influye en las líneas espectrales de una fuente subdividiéndolas en un número de líneas proporcional a su intensidad, parámetro que nos permite medir los campos magnéticos de las estrellas.

En otros descubrimientos empíricos la teoría surgió tras comprender la estructura del átomo, del núcleo atómico y de las partículas elementales. Los datos recogidos se acumularon hasta que la física y la química dispusieron de instrumentos suficientes para elaborar hipótesis y teorías exhaustivas.

Gracias a dichos progresos pudimos asistir a asociaciones como Faraday y su concepto de “campo” como “estado” del espacio en torno a una “fuente”; Mendeleiev y su tabla de elementos químicos; Maxwell y su teoría electromagnética; Becquerel y su descubrimiento de la radiactividad; las investigaciones de Pierre y Marie Curie; Rutherford y Soddy y sus experimentos con los rayos Alfa, Beta y Gamma; y los estudios sobre el cuerpo negro que condujeron a Planck a determinar su constante universal; Einstein y su trabajo sobre la cuantización de la energía para explicar el efecto fotoeléctrico, Bohr y su modelo cuántico del átomo; la teoría de la relatividad especial de Einstein que relaciona la masa con la energía en una ecuación simple…Todos fueron descubrimientos que permitieron explicar la energía estelar y la vida de las estrellas, elaborar una escala de tiempos mucho más amplia de lo que jamás se había imaginado y elaborar hipótesis sobre la evolución del Universo.

En 1911, Ejnar Hertzsprung (1873-1967) realizó un gráfico en el que comparaba el “color” con las “magnitudes absolutas” de las estrellas y dedujo la relación entre ambos parámetros. En 1913, Henry Russell (1877-1957) realizó otro gráfico usando la clase espectral en lugar del color y llegó a idénticas conclusiones.

El Diagrama de Hertzsprung-Russell (diagrama HR) indica que el color, es decir, la temperatura, y el espectro están relacionados, así como el tipo espectral está ligado a la luminosidad. Y debido a que esta también depende de las dimensiones de la estrella, a partir de los espectros puede extraerse información precisa sobre las dimensiones reales de las estrellas observadas. Ya solo faltaba una explicación de causa-efecto que relacionara las observaciones entre si en un cuadro general de las leyes.

El progreso de la física y de la química resolvió esta situación, pues, entre otros avances, los cálculos del modelo atómico de Bohr reprodujeron las frecuencias de las líneas del hidrógeno de Balmer. Por fin, la Astrofísica había dado con la clave interpretativa de los espectros, y las energías de unión atómica podían explicar el origen de la radiación estelar, así como la razón de la enorme energía producida por el Sol.

Las líneas espectrales dependen del número de átomos que las generan, de la temperatura del gas, su presión, la composición química y el estado de ionización. De esta forma pueden determinarse la presencia relativa de los elementos en las atmósferas estelares, método que hoy también permite hallar diferencias químicas muy pequeñas, relacionadas con las edades de las estrellas. Así, se descubrió que la composición química de las estrellas era casi uniforme: 90 por ciento de hidrógeno y 9 por ciento de helio (en masa, 71% y 27%, respectivamente). El resto se compone de todos los elementos conocidos en la Tierra.

Así mismo, el desarrollo de la Física ha permitido perfeccionar los modelos teóricos y explicare de forma coherente que es y como funciona una estrella. Dichos modelos sugirieron nuevas observaciones con las que se descubrieron tipos de estrellas desconocidas: las novas, las supernovas, los púlsares con periodos o tiempos que separan los pulsos, muy breves…También se descubrió que las estrellas evolucionan, que se forman grupos que luego se disgregan por las fuerzas de marea galácticas.

La Radioastronomía, una nueva rama de la Astronomía, aportó más datos sobre nuestra Galaxia, permitió reconstruir la estructura de la Vía Láctea y superar los límites de la Astronomía óptica.

Se estaban abriendo nuevos campos de estudio: los cuerpos galácticos, los cúmulos globulares, las nebulosas, los movimientos de la galaxia y sus características se estudiaron con ayuda de instrumentos cada vez más sofisticados. Y cuanto más se observaba más numerosos eran los objetos desconocidos descubiertos y más profusas las preguntas. Se descubrieron nuevos y distintos tipos de galaxias fuera de la nuestra; examinando el efecto Doppler, se supo que todas se alejaban de nosotros y, lo que es más, que cuanto más lejanas están más rápidamente se alejan.

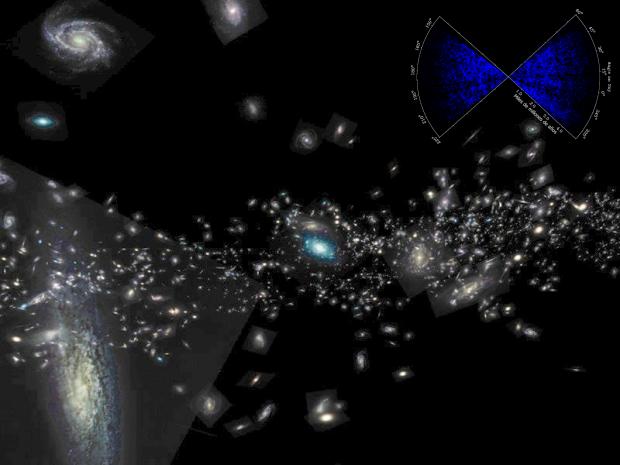

El Telescopio Hubble nos muestra esta imagen del Universo Profundo

Acabábamos de descubrir que el Universo no terminaba en los límites de la Vía Láctea, sino que se había ampliado hasta el “infinito”, con galaxias y objetos cada vez más extraños. Sólo en el horizonte del Hubble se contabilizan 500 millones de galaxias. Y los descubrimientos continúan: desde el centro galáctico se observa un chorro de materia que se eleva más de 3.000 a.l. perpendicular al plano galáctico; se observan objetos como Alfa Cygni, que emite una energía radial equivalente a diez millones de veces la emitida por una galaxia como Andrómeda; se estudian los cuásares, que a veces parecen mas cercanos de lo que sugieren las mediciones del efecto Doppler; se habla de efectos de perspectiva que podrían falsear las conclusiones… Y nos asalta una batería de hipótesis, observaciones, nuevas hipótesis, nuevas observaciones, dudas…

Todavía no se ha hallado una respuesta cierta y global. Un número cada vez mayor de investigadores está buscándola en miles de direcciones. De esta forma se elaboran nuevos modelos de estrellas, galaxias y objetos celestes que quizá sólo la fantasía matemática de los investigadores consiga concretar: nacen los agujeros negros, los universos de espuma, las cadenas…

Encontrar Grafeno en el espacio ya no es una sorpresa, toparnos de bruces con océanos de metano… ¡tampoco!, hallar colonias de bacterias vivienda a muchos kilómetros de altura no es una novedad, saber que en las estrellas se fabrican los materiales aptos para hacer posible la química de la vida… nos maravilla pero ya, no es causa de asombro. Cada día damos un paso más hacia el saber del “mundo”, de la Naturaleza, del Universo en fin.

En la actualidad, el número de investigadores centrados en problemas relacionados con la evolución estelar, la Astrofísica y las teorías cosmogenéticas es tan elevado que ya no tiene sentido hablar de uno en particular, ni de un único hilo de investigación. Al igual que ocurre con otras ramas científicas las Astronomía se ha convertido en un trabajo de equipo a escala internacional que avanza sin cesar en una concatenación de innovaciones, inventos, nuevos instrumentos, interpretaciones cada vez más elaboradas y, a menudo más difíciles de entender incluso para los investigadores que avanzan con infinidad de caminos paralelos. Es una situación que ya vaticinaba Bacon en tiempos de Galileo.

Las estrellas, como casi cualquier entidad física, siguen un proceso de nacimiento, evolución y muerte. A diferencia de nosotros, la vida de una estrella se eleva a millones o miles de millones de años dependiendo de sus masas iniciales, a mayor masa menor tiempo de vida.

Hasta la Astronomía se ha especializado y, por ejemplo, quienes estudian problemas particulares de la física de las estrellas pueden desconocerlo todo sobre planetas y galaxias. También el lenguaje es cada vez más técnico, y los términos, capaces de resumir itinerarios de investigación, son complejos de traducir al lenguaje común. Así, mientras la divulgación avanza a duras penas entre una jungla de similitudes y silogismos, las informaciones que proceden de otras disciplinas son aceptadas por los científicos y los resultados de cada cual se convierten en instrumentos para todos.

La observación del Sol obsesionó a la mayoría de los Astrofísicos. A veces, resultaba difícil identificar algunas líneas y ello condujo a descubrir un nuevo elemento químico; se empezó a sospechar que el Sol poseía una temperatura mucho más elevada de lo imaginado.

El espectro, la temperatura, diagrama, elementos que las forman

La línea de emisión de los espectros de estrellas y nebulosas demostraron que casi un tercio de los objetos estudiados eran gaseosos. Además, gracias al trabajo de Johan Doppler (1803-1853) y de Armand H. Fizeau (1819-1896), que demostró que el alejamiento o el acercamiento respecto al observador de una fuente de señal sonora o luminosa provoca el aumento o disminución de la longitud de onda de dicha señal, empezó a precisarse la forma de objetos lejanos. El cielo volvía a cambiar y hasta las “estrellas fijas” se movían.

Las investigaciones sobre planetas, estrellas, materia interestelar, galaxias y Universo van paralelas, como si fueran disciplinas independientes, pero en continua osmosis. Y mientras la información sobre el Sol y los cuerpos del Sistema solar es más completa, detallada y fiable, y las hipótesis sobre nuestra Galaxia hallan confirmación, el Universo que empezamos a distinguir más allá de nuestros limites no se pareced a lo que hace un siglo se daba por sentado. Y mientras los modelos matemáticos dibujan uno o mil universos cada más abstractos y complejos, que tienen más que ver con la filosofía que con la observación, vale la pena recordar como empezó nuestro conocimiento hace miles de años.

Otros nos indicaron la dirección a seguir pero, la dureza del camino…, esa, la tuvimos que hacer nosotros. Es decir, en cada época y lugar, los que estuvieron, miraron hacia atrás para ver lo que hicieron sus ancestros y, con aquellas enseñanzas, tener la guía del camino a seguir, o, por el contrario, si los resultados no fueron buenos, rechazarlos. Lo cierto es que, al igual que nosotros, los que vengan detrás partirán con alguna ventaja aunque tengan que hacer su propio recorrido que, ni mucho menos tienen el camino despejado y, la niebla de la ignorancia sigue siendo espesa, aunque algo más suave que la que nosotros nos encontramos.

Ahora, amigos, después de este breve repaso por una pequeña parte de la Historia de la Astronomía, al menos tendréis una idea más cercana del recorrido que, la Humanidad, ha tenido que realizar para conocer mejor el Universo.

Los datos aquí reseñados tienen su origen en diversas fuentes que, de aquí y de allá, han sido tomadas para recomponer un mensaje que les lleve a todos algunos mensajes de como ocurrieron los acontecimientos en el pasado para que fuera posible nuestro presente.

emilio silvera

Nov

10

¡La Filosofía! Ese tesoro del pensamiento Humano

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Inducción probabilística estudiada en “El Círculo de Viena”

- Todo estudio científico se compone de fases de observación, procesamiento y conclusiones finales (o leyes generalistas). Una observación puntual puede arrojar resultados que no sean los esperados por lo que en muchos casos se hace uso de la probabilidad.

“El nacimiento y desarrollo de la ciencia experimental a partir del siglo XVII ha estado frecuentemente acompañado de polémicas filosóficas, y no pocas posturas filosóficas de la época moderna han representado, en parte, intentos diversos de solucionar esas polémicas”.

Resolver las diferentes polémicas filosóficas han hecho que en la época reciente se constituyese “la filosofía de la ciencia como disciplina autónoma, que ha dado lugar a la aparición de un nuevo tipo de dedicación profesional”.

Karl Popper

La aparición de este nuevo tipo de filósofo suele estar ligada a las actividades del círculo de Viena “que contribuyeron decisivamente a la consolidación de la filosofía de la ciencia como disciplina autónoma”. Desde esas actividades surgieron nuevas figuras que, ancladas en las consideraciones iniciales de la filosofía neopositivista del Círculo intenta responder a la cuestión de qué es la actividad científica y cual es su racionalidad propia. Heredan de la visión positivista que la ciencia es el paradigma de la objetividad y de la racionalidad.

Junto a la postura neopositivista crecen las figuras de otros pensadores. Entre esos nuevos filósofos se encuentra Karl Popper, cuya filosofía es también un intento de explicar el método científico y la racionalidad propia de la ciencia. Se convierte, tras alguno de los miembros del Círculo, en uno de los principales artífices de la consolidación de esta disciplina. A su sombra crecieron los principales filósofos de la ciencia del siglo XX y sus ideas constituyen siempre un paradigma, ya sea para seguirlas, ya sea para criticarlas.

Aquí yace en Paz el cuerpo de Karl Popper, ya que sus pensamientos vagan por todo el Universo… ¡libres! Los logros filosóficos de Karl Popper le valieron numerosos reconocimientos, tales como ser nombrado caballero por la reina Isabel II del Reino Unido en 1969. Recibió la insignia de Compañero de Honor (Companion of Honour) en 1982, el premio Lippincott de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas y el premio Sonning. Fue miembro de la Sociedad Mont Pelerin, una comunidad de estudios fundada por Hayek para promover una agenda política liberal, así como de la Royal Society de Londres, con el rango de miembro, y de la Academia Internacional de la Ciencia. Entre otras, cultivó la amistad del canciller alemán Helmut Schmidt. Algunos conocidos discípulos de Popper fueron Hans Albert, Imre Lakatos y Paul Feyerabend.

“Creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que reflexionan: es el de la cosmología, el problema de entender el mundo… incluidos nosotros y nuestro conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología, y, en mi caso, el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside en los aportes que ha hecho a aquella; en todo caso, tanto la filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si abandonasen tal empresa.”

Karl Popper. La lógica de la investigación científica.

Popper expuso su visión sobre la filosofía de la ciencia en su obra, ahora clásica, La lógica de la investigación científica, cuya primera edición se publicó en alemán (Logik der Forschung) en 1934. En ella el filósofo austríaco aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica, y se propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación entre las mismas que permita, de forma tan objetiva como sea posible, distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. Es importante señalar que el criterio de demarcaciçon no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino sólo sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia o, por el contrario, se sitúa en el campo más especulativo de la metafísica. Para Popper una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para refutarla independientemente de que salgan airosas o no de dichos ensayos.

Karl Popper en una caricatura de Tullio Pericoli

En este punto Popper discrepa intencionadamente del programa positivista, que establecía una distinción entre proposiciones contrastables (positivas), tales como: “Hoy llueve”, y aquellas que, según los positivistas, no son más que abusos del lenguaje y carecen de sentido, por ejemplo: Dios existe. Para Popper, este último tipo de proposiciones sí tiene sentido y resulta legítimo discutir sobre ellas, pero han de ser distinguidas y separadas de la ciencia. Su criterio de demarcación le trajo sin querer un conflicto con Ludwing Wittgenstein, el cual también sostenía que era preciso distinguir entre proposiciones con sentido y las que no lo tienen. El criterio de distinción, para Wittgenstein, era el del “significado”: solamente las proposiciones científicas tenían significado, mientras que las que no lo tenían eran pura metafísica.

Era tarea de la filosofía desenmascarar los sinsentidos de muchas proposiciones autodenominadas científicas a través de la aclaración del significado de las proposiciones. A Popper se le encuadró en dicha escuela cuando formuló su idea de la demarcación, pero él mismo se encargó de aclarar que no estaba de acuerdo con dicho planteamiento, y que su tesis no era ningún criterio de significación (Popper siempre huyó de cualquier intento por aclarar significados antes de plantear teorías). Es más, Popper planteó que muchas proposiciones que para Wittgestein tenían significado no podían calificarse como ciencia como, por ejemplo, el psicoanálisis o el marxismo, ya que ante cualquier crítica se defendían con hipótesis ad hoc que impedían cualquier refutación.

No son pocos los filósofos que, con sus ideas, con su manera de ver el mundo, nos ayudaron a comprender, y, Karl Popper, fue uno de ellos-

- El problema principal: LOS LÍMITES Entre la ciencia y la metafísica Usando un criterio de ¿Cómo distinguir de los demarcación para que es ciencia de lo separar la ciencia de la que no lo es? especulación y la metafísica Para Popper una proposición es científica si puede ser refutable-

- Popper planteó que muchas proposiciones que para los pensadores de su época tenían significado, no podían calificarse como ciencia como, por ejemplo, el psicoanálisis o el marxismo y,obviamente, la religión, ya que ante cualquier crítica se defendían con hipótesis ad hoc que impedían cualquier refutación.

- En el sistema de Popper se combina la racionalidad con la extrema importancia que la crítica tiene en el desarrollo de nuestro conocimiento. Por eso, tal sistema fue bautizado como racionalismo crítico.

- FALSABILIDAD O FALSACIÓN.

Popper estaba de acuerdo con Hume respecto de que justificar nuestro conocimiento en forma inductiva conduce al irracionalismo. Pero, negaba que los científicos normalmente utilicen inferencias inductivas. A su vez, estaba de acuerdo con Kant acerca de que la experiencia y la observación presuponen ideas a priori. Pero, negaba que esas ideas a priori sean necesariamente verdaderas. Finalmente, estaba de acuerdo con Wittgenstein y los positivistas en que no podemos recurrir a principios válidos a priori para justificar la ciencia empírica. Pero, consideraba que la metafísica no tenía porqué carecer de sentido y que la verificabilidad es incapaz de distinguir a la ciencia de la metafísica puesto que no puede dar cuentas de la cientificidad de las leyes científicas, las cuales no pueden ser verificadas a través de argumentos inductivos derivados de la experiencia.

Aquí, Popper cortó el nudo gordiano al sugerir que las teorías científicas, en última instancia, no pueden ser justificadas. También al afirmar que el conocimiento científico es racional, no porque lo hayamos justificado, sino porque podemos criticarlo.

Para Popper, cualquier intento por justificar nuestro conocimiento debe aceptar algún enunciado como verdadero sin justificación alguna, a fin de evitar el regreso infinito.

Wittgenstein y los positivistas habían apelado a la experiencia para justificar nuestro conocimiento. Al contrario, Popper afirmó que ‘el principal problema de la filosofía es el análisis crítico del recurso a la autoridad de la ‘experiencia’ –precisamente la ‘experiencia’ que todo partidario del positivismo ingenuamente da por sentada’.

Popper creía que los enunciados observacionales jamás pueden suponer la veracidad de una ley universal. Además, Popper afirmó que sólo basta un contra-ejemplo para mostrar que una ley universal es falsa. Así, concluyó que es la falsabilidad lo que distingue a la ciencia de la metafísica. También postuló que la asimetría lógica entre los enunciados universales y singulares –las teorías científicas pueden ser falsadas, mas no verificadas; los enunciados observacionales pueden ser verificados, aunque no falsados– significa que la distinción entre ciencias naturales y metafísica no puede coincidir con la distinción entre enunciados con sentido y carentes de él.

Nuestro filósofo también negó que las teorías científicas sean descubiertas a través de un proceso inductivo. Popper pensaba que los científicos no desarrollan sus teorías generalizando observaciones, sino que inventan dichas teorías a modo de soluciones hipotéticas para los problemas con los que se enfrentan; y que deben recurrir a la experiencia y a las observaciones –no para justificar– sino para testear sus hipótesis. Por tanto, el crecimiento de la ciencia es tanto empírico como racional. Es empírico porque podemos testear nuestras hipótesis frente a observaciones y a la experiencia. Es racional puesto que utilizamos las formas válidas de argumentos de la lógica deductiva para criticar las hipótesis que contradicen enunciados observacionales que pensamos son verdaderos, y porque nunca arribamos a la conclusión de haber demostrado que una teoría es verdadera cuando la misma ha sobrevivido a nuestros tests.

Lo cierto es que no podemos plasmar aquí, en un corto espacio y limitado tiempo, los pensamientos de toda una vida y, nos limitamos a tomar datos de aquí y de allá para dejar un bosquejoque nos hable de quién fue el personaje y sus pensamientos.

El no creía en los nacionalismos, decía que era como regresar a la tribu.¡Cuánta razón tienen esas palabras! Un buen ejemplo lo tenemos cerca en Cataluña, donde el pueblo sufre sus consecuencias.

Por todo el mundo, en muchas de sus regiones, podemos ver los efectos negativos que dicho nacionalismo, por una u otra razón, la excusa no importa, los “inteligentes humanos” se matan. Y, de vez en cuando, sería bueno que algunos se pararan a pensar en los hechos y actuar después, emplear la lógica es bueno y debemos demostrar que somos seres racionales. La Filosofía es un buen camino.

emilio silvera

Nov

9

¿En qué Universo estamos? ¿Habrá otros más allá del nuestro?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

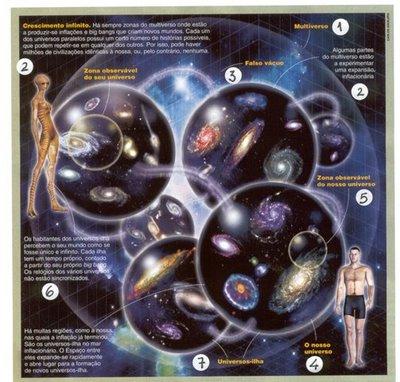

“A pesar de la frecuencia con la que aparecen en novelas y películas de ciencia ficción, los universos paralelos no eran, hasta ahora, más que una especulación científica. Sin embargo, matemáticos de la Universidad de Oxford han demostrado que existen en realidad. Los universos paralelos existen. Así de contundentes son los resultados del último estudio efectuado por científicos de la Universidad de Oxford, en el que demuestran matemáticamente que el concepto de estructura de árbol de nuestro universo es real. Esta propiedad del universo es la que sirve de base para crear nuestra realidad.

La teoría de los universos paralelos fue propuesta por primera vez en 1950 por el físico estadounidense Hugh Everett, en la que intentaba explicar los misterios de la mecánica cuántica que resultaban completamente desconcertantes para los científicos. Expresado de una manera muy simplificada, lo que propuso Everett fue que cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide. Para cada alternativa posible se “crea” un universo propio.”

Algunos dicen que la Humanidad podría estar viviendo en el pasado de un Universo paralelo. Ya lo he dicho en muchos de estos trabajos… ¡Imaginación sin límites!

Los Matemáticos afirman que los Universos múltiples existen, y, si eso es así, coincide con algunas observaciones que han sido realizadas y que, de manera sorprendente, respaldan el resultado de la existencia de otros universos a partir del “borde” mismo del nuestro, y, además, es posible que, las grandes estructuras de estos universos (del más cercano), esté influenciando en el comportamiento del nuestro que, se comporta como si existiera más materia de la que realmente hay debido a que, la fuerza de gravedad de esos “universos” vecinos, incide de manera real en este Universo nuestro. Como podréis comprobar, los distintos estudios sobre el tema, nos dan también, diferentes resultados y, confirmar la Inflacción, las ondas gravitatorias y la existencia del multiverso… ¡Nos queda lejos aún! Sin embargo, algunos se dejan llevar por el esntusiamo.

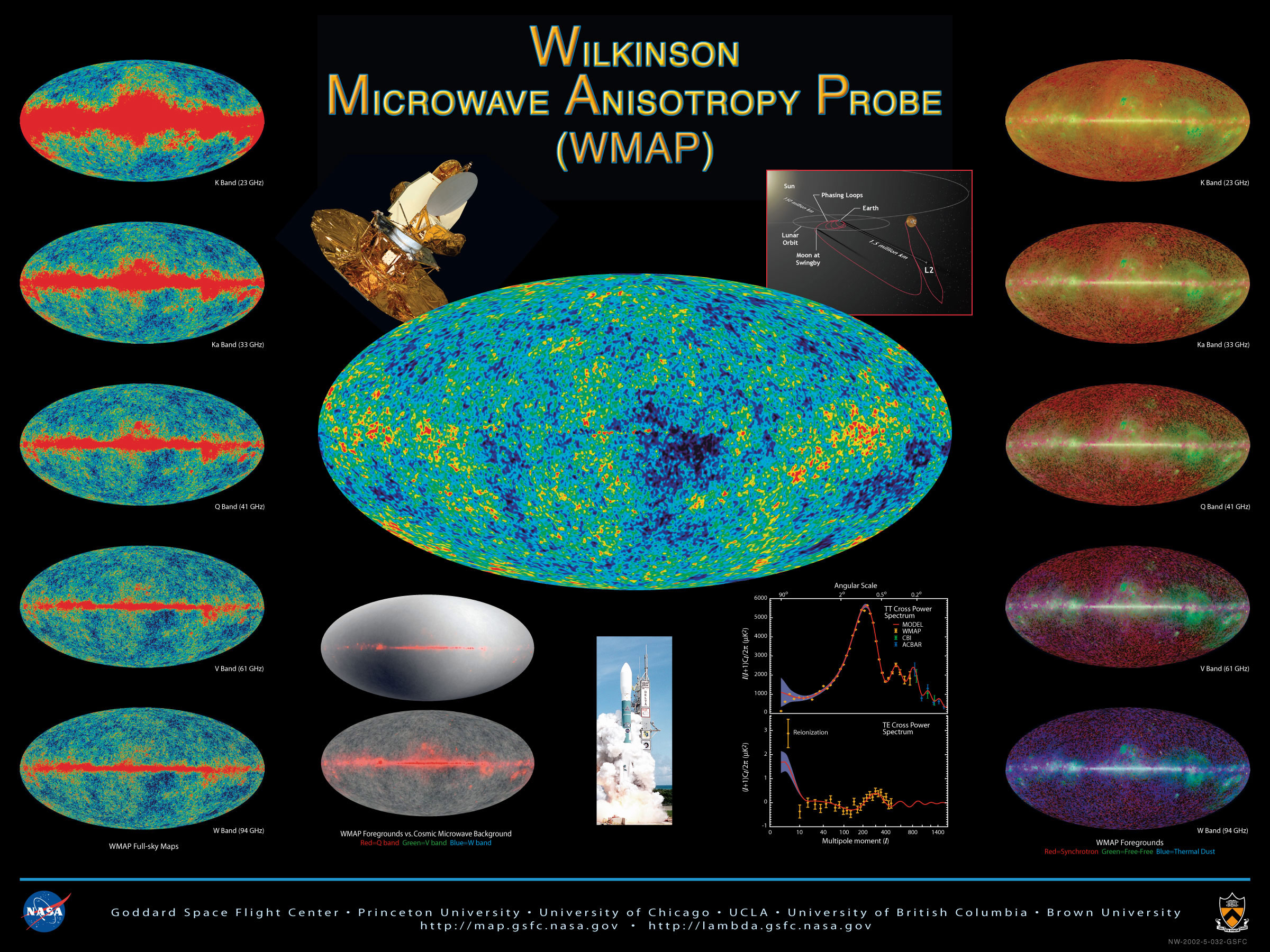

Los estudios del MAPW han derivado en deducciones que nos dicen: “El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible – fuera de nuestro “horizonte” – está tirando de la materia en nuestra vecindad.

Ωbh2 = 0,002267 + o,000558/ – 0,000059

Ωch2 = 0,1131 ± 0.0034

ΩΛ = 0,726± 0.015

ns = 0,960 ± 0,013

τ = 0,084 ± 0.016

σ8 = 0,812 ± 0.026

Los tres ingenios que estudian el problema planteado

Estos son los valores de los parámetros cosmológicos obtenidos a partir de los datos combinados de 5 años de observación de WMAP, medidas de distancia de supernovas tipo I y la distribución de galaxias Omega b, c, lambda que son las densidades de materia bariónica, materia oscura y energía oscura respecto a la densidad crítica (la correspondiente a un espacio euclideo) h = 0,71 es el parámetro de Hubble que mide la razón de expansión del universo, τ es la profundidad óptica, y ns y σ8 son el índice espectral y la amplitud del espectro de las fluctuaciones de la materia, respectivamente.

Además de los parámetros cosmológicos, el estudio de la distribución estadística de las anisotropías en la intensidad de la polarización de la radiación también nos proporciona una información muy valiosa sobre la historia remota del Universo. El Modelo estándar de inflación predice que las fluctuaciones en la densidad de energía se distribuye siguiendo, muy aproximadamente, un campo aleatorio gausiano. Sin embargo el modelo estándar se basa en el caso ideal de existencia de un solo campo cuántico, el inflatón, que evoluciona lentamente hasta el mínimo de potencial.

En el artículo nos dicen:

“El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible – fuera de nuestro “horizonte” – está tirando de la materia en nuestra vecindad.”

En los numerosos análisis realizados a los datos de WMAP se han encontrado una serie de “anomalías” cuyo origen está aún por determinar. En el artículo se nos dice: ” El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de la materia en el Universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del Universo visible -fuera de nuestro “horizonte”- está tirando de la materia en nuestra vecindad”. Es decir, que de lo que en realidad se trata es, de saber cuanto vale Omega (Ω), o, lo que es lo mismo, la cantidad de materia que contiene el Universo metiendo en ese “saco” tanto a la materia bariónica como a la oscura.

Las anomalías observadas no son debidas ni al ruido ni a residuos contaminantes, lo más probable es que sea debida a defectos topológicos en forma de textura. Seguramente la misión Planck de la ESA nos proporcionará la mejor medida de la anisotropía en la intensidad del Fondo Cósmico de Microondas en todo el cielo con una sensibilidad, resolución y cubrimiento frecuencial sin precedentes.

Las fronteras del conocimiento sobre el Universo se amplian día a día y, a no tardar mucho podremos saber sobre:

- Las características de la época inflacionaria así como de las fluctuaciones primordiales en la densidad que allí se generaron.

- La existencia de ondas gravitatorias primordiales.

- La naturaleza de la materia oscura y la energía oscura y su contribución al contenido material/energético total del Universo.

- La distribución de cúmulos de galaxias seleccionados mediante el efecto Sunyaev-Zeldovich.

- La época de reonización”.

Y, muchas cosas más que de momento ignoramos y que, como podemos leer en el artículo de arriba, cada día quedan más cerca de nuestro entendimiento gracias al trabajo de muchos y, sobre todo, al ingenio de los seres humanos que, con su inagotable imaginación y, por fin, unificando los conocimientos adquiridos durante largos años, ahora van aprendiendo a dirigir sus esfuerzos en la debida dirección, que nos llevará, a desvelar cosas que no comprendemos para saber, cada vez más profundamente, como funciona el Universo en el que vivimos y por qué de sus comportamientos.

La naturaleza a temperaturas muy bajas tiene una gran cantidad de sorpresas bajo la manga”, comenta Meyer. “No quiero especular sobre cuál resultará ser la explicación de la emisión criogénica, pero no me sorprendería si la estructura de banda de los semiconductores desempeña un papel importante”.

Estructuras desconocidas arrastran las galaxias de nuestro universo

¡Hay tantas cosas que desconocemos! Pudiera incluso ser posible que, esa fuerza misteriosa que tira de nuestras galaxias y, cuya responsabilidad se la adjudicamos a “la materia oscura”, sea, en realidad, la fuerza de Gravedad que generan cientos de miles de Galaxias situadas en otro universo que, vecino del nuestro, incide de manera directa en el comportamiento de los objetos que el nuestro contiene.

Porque, ¿quién puede asegurar que nuestro Universo es el único universo? Nosotros decimos, en relación a “nuestro” Universo, que comprende “todo” lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. Claro que, al decir “todo lo que existe” nos estamos refiriendo al ámbito del propio Universo, sin pensar en que, más allá de éste nuestro, puedan existir otros iguales o diferentes que, como el nuestro, tenga también espacio, tiempo y materia, y, si es así, ¿Por qué esa materia vecina no puede incidir, con la fuerza de Gravedad que su materia genera, en éste Universo nuestro? Si recordamos bien, se dice que, tanto el alcance de la fuerza electromagnética como el de la Gravitatoria, son infinitos. De esa manera, esa materia que conforma otros universos, podría estar “tirando” de nuestras galaxias y, haciendo que corran a más velocidad de la que tendrían de no concurrir en escena, alguna otra fuerza externa. Claro que, nosotros, creyendo que la idea de otros universos es algo atrevida, hemos preferido adoptar a la “Materia Oscura” para que explique, o, más bien justifique, las anomalías observadas.

Una cosa sí que está clara, el Universo se está expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes. Tal separación gradual, a medida que el tiempo pasa, hace que el Universo sea, cada vez más frío.

¿No pasará con los universos como ocurre con las galaxias? Sabemos que Andrómeda se nos echa encima a 100 Km/s, y, de la misma manera, son múltiples las galaxias que se han fundido en una sola galaxia mayor. Si eso es así (que lo es), si las leyes del Universo son las que son, ¿quién puede negar que al igual que las galaxias, también los universos se funden en otro mayor?

Yo, la verdad es que no acabo de estar de acuerdo con la dichosa “materia oscura”, algo me dice que hay algo más que no sabemos ver y, posiblemente, la fuerza de Graedad tenga alguna propiedad o extensión desconocida. Por otra parte, la idea, no de universos paralelos que serían intangibles para nosotros al estar situados en otro plano dimensional, sino la idea de universos conexos que, de alguna manera, se relacionan entre sí a una escala tan enorme que aún no hemos podido captar.

Creo firmemente que, eso debe ser así según los indicios que, cada vez son más fuertes apuntando en dicha dirección, y, esos modelos que nos hemos inventado del Universo Plano, Abierto o Cerrado, no son más que palos de ciego tratando de explicar lo que no comprendemos.

La materia que conforma nuestro Universo es la que podemos ver y detectar, la que confroman todos los objetos existentes nosotros incluidos, y, sin importar la forma que esté adoptando en este momento, la materia, materia es: es decir, Quarks y Leptones. Es posible que, seguramente, esté acompañada de esa otra escondida en eso que llamamos “fluctuaciones de vacío” donde, que sepamos, puede haber oculto mucho más de lo que hemos podido localizar, ya que, su dominio, el dominio de los llamados “océanos de Higgs” nos quedan muy, pero que muy lejos, y, ahora, con el LHC, posiblemente podamos obtener algunas de las respuestas tan deseadas y necesarias para rellenar muchos de los espacios “vacíos” que están presentes en nuestros conocimientos limitados.

Pensemos en el Universo y que con el Hubble y otros magníficos aparatos tecnológicos de complejo diseño, hemos podido acceder a un conocimiento más profundo de lo que puede ser la materia y las partículas de que está conformada. Por otra parte y pensando en el enorme costo que nos suponen esos inmensos aceleradores de partículas que nos llevan (durante una fracción de segundo) al instante mismo de la creación para que, allí, podamos “ver” lo que fue y entender, de esa manera, lo que es, a costa de una inemnsa energía. Precisamente por ello, sería deseable busca otros caminos más dinámicos y menos costosos (la Química) que nos llevaran hasta el mismo lugar sin tanta estructura y con menos esfuerzo económico que se podría destinar a otros proyectos del espacio.

El James Webb situado más lejos y con mayores prestaciones nos enseñará… ¡El borde del universo?

Sabemos de su magnificencia y de su “infinitud”. Lleva 13.700 millones de años creciendo, y, hemos logrado la proeza de captar galaxias situadas a unos 13.ooo millones de años-luz de nosotros, es decir, de cuando el Universo era muy joven.

Con las nuevas generaciones de aparatos, con las nuevas y más avanzadas tecnologías, seguramente, alcanzaremos a poder ver, incluso el momento mismo de “la gran explosión”.

Sin embargo, tales hallazgos no serán suficientes para explicar todo lo que en verdad existe y está ahí, “junto” a nosotros, haciéndonos señales que no podemos captar, y, seguramente, enviándonos mensajes que no podemos recibir.

¡Algún día, muy lejos en el futuro, podremos, al fin saber, en qué Universo estamos y si, éste Universo nuestro, tiene otros hermanos!

“Kashlinsky y su equipo afirman que su observación representa la primera pista de lo que hay más allá del horizonte cósmico. Al averiguarlo, podremos saber cómo se veía el universo inmediatamente después del Big Bang, o si nuestro universo es uno de muchos. Otros no están tan seguros. Una interpretación diferente dice que no tiene nada que ver con universos extraños sino el resultado de un defecto en una de las piedras angulares de la cosmología, la idea de que el universo debe verse igual en todas direcciones. O sea, si las observaciones resisten un escrutinio preciso.”

“Las estructuras más allá del “borde” del Universo observable, el cual están esencialmente confinados a una región con un radio de 14 mil millones de años luz, dado que sólo la luz dentro de esta distancia ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang.

En el escenario de inflación, la expansión está dirigida por un campo de energía de un origen misterioso. Erickcek y sus colegas argumentan que la asimetría podría ser el remanente de las fluctuaciones en un campo de energía adicional, el cual empezó siendo diminuto, pero estalló por la inflación hasta que se hizo mayor que el universo observable.

Como resultado, el valor de este campo de energía varió desde un lado del universo al otro en los inicios, aumentando las variaciones de temperatura – y densidad de materia – en un lado del cielo con respecto a otro.

El telescopio espacial Hubble volvió a impresionar a los científicos al lograr capturar una fotografía de la galaxia más distante a la Tierra de la que se tiene registro hasta ahora, la GN-z11.

Este conjunto de estrellas está tan lejos que la luz que proviene de él tarda cerca de 13,400 millones de años en llegar a nuestro planeta, de acuerdo con el equipo internacional de astrónomos detrás de esta investigación.

Esta cifra batió el récord de distancia cósmica más remota calculada hasta la fecha, ya que también se determinó que la galaxia GN-z11 e formó sólo 400 millones de años después del Big Bang.

El telescopio espacial Hubble volvió a impresionar a los científicos al lograr capturar una fotografía de la galaxia más distante a la Tierra de la que se tiene registro hasta ahora, la GN-z11.

Este conjunto de estrellas está tan lejos que la luz que proviene de él tarda cerca de 13,400 millones de años en llegar a nuestro planeta, de acuerdo con el equipo internacional de astrónomos detrás de esta investigación.

Esta cifra batió el récord de distancia cósmica más remota calculada hasta la fecha, ya que también se determinó que la galaxia GN-z11 e formó sólo 400 millones de años después del Big Bang.

No creo que estas lejanas regiones las temperaturas sean diferentes a otras regiones del Universo

La conclusión, si es correcta, haría añicos una apreciada suposición sobre el universo. “Uno de los sustentos básicos de la cosmología es que el universo es el mismo en todas las direcciones, y el modelo estándar de la inflación se construye sobre estos cimientos”, dijo Erickcek a New Scientist. “Si la asimetría es real, entonces nos dice que un lado del universo es de algún modo distinto al otro lado”.

“El universo, tan vasto para la mayoría de nosotros, a veces les resulta pequeño a los cosmólogos. Observando a enormes distancias de la Tierra han encontrado una “ventana” que podría mostrarnos que existe algo más allá de los 45.000 millones de años luz, el “borde final” observable de esta burbuja cósmica que nos aloja. ¿Constituye esto una evidencia de la existencia otros universos?”

He buscado diversas opiniones y estudios que arriba están para su lectura, y, también he plasmado aquí mis propias opiniones sobre todo este complejo tema. Leyendo a unos y otros sabemos que, a nada se ha llegado de manera definitiva pero, la idea de que más allá del horizonte de nuestro Universo, hay algo más, toma fuerza y amplia nuestra visión en relación a dónde podemos estar y lo que, verdaderamente pueda ser todo esto.

emilio silvera

Nov

9

Leído por ahí

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Se han llevado a cabo muchos modelos y las distintas teorías que circulan por ahí nos hablan de muchas cuestiones. Sin embargo, la Relatividad General predice que tiene que haber una singularidad en el pasado, y cerca de esa singularidad la curvatura (del espacio) debe de ser muy alta; la relatividad clásica se anula, y habrá que tomar en cuenta los efectos cuánticos. A fin de comprender las condiciones iniciales del universo, debemos dirigirnos a la mecánica cuántica, y el estado cuántico del universo determinará las condiciones del universo clásico.

La lejana galaxia masiva que cuestiona las teorías de formación del Universo

“La historia habitual del Universo tiene un principio, un desarrollo y un final. Comenzó con el Big Bang hace 13.800 millones de años, cuando el Universo era pequeño, cálido y denso. Luego, en una micro-fracción de segundo, ese universo se expandió mil millones de veces a través de un proceso llamado “inflación cósmica”.

En realidad, lo que allí surgió fue una descripción de evolución cósmica de una extraña belleza. Todas las líneas del universo divergen de la singularidad de la génesis, como las líneas de longitud proceden del polo norte en el globo terráqueo.

Algunos dicen que la pregunta de cuándo empezó el Tiempo o cuándo terminará no tiene ningún sentido: “Si es correcta la afirmación de que el espacio-tiempo es finito pero limitado (dijo Hawking en una ocasión), el Big Bang es más bien como el polo norte de la Tierra. Preguntar qué ocurre antes del Big Bang es como preguntas que ocurre en la superficie de la Tierra dos kilómetros al norte del Polo norte. Es una pregunta sin sentido.”

Uno es el Tiempo que se fue, y, el otro, el Tiempo que vendrá

El tiempo imaginario, en opinión de Hawking, era el tiempo de antaño y el tiempo futuro, y el tiempo que nosotros conocemos no es más que la sombre de la simetría rota del tiempo original. Cuando una calculadora contesta “error” si se le pregunta el valor de la raíz cuadrada de -1, nos está diciendo, a su modo, que ella pertenece a este universo, y no sabe como indagar en el universo como era antes del momento de la génesis. Y este es el estado de la ciencia, hasta que tengamos las herramientas para explorar el régimen muy diferente que prevalecía cuando empezó el tiempo.

Otro enfoque cuántico de la génesis, defendido por John Wheeler, subraya la cuantización del espacio mismo. Así como la materia y la energía están hechas de cuántos, afirma esta línea de razonamiento, también el espacio debe ser cuantizado en sus cimientos. A Wheeler le gustaba comparar el espacio cuantico con el mar: contemplado desde una órbita, la superficie del océano parece lisa, pero si salimos en un bote de remos a recorrer la superficie, “vemos la espuma y las olas que rompen. Y con esta espuma es como describimos la estructura del espacio y las escalas más pequeñas”.

En el universo actual, la estructura espumosa del espacio se manifiesta en la constante aparición de partículas virtuales. En el universo muy primitivo -lo cual significa antes del Tiempo de Planck-, el espacio habría sido un mar encrespado, realmente, y su flujo cuántico zarandeado por las tempestades quizá dominó todas las interacciones. ¿Cómo nos orientaremos aquí?

Wheeler, un estadista mayor que aprendió ciencia de Einstein y Bohr, y a su vez educó a toda una generación de físicos, pensaba que la respuesta estaba en la geometría del espacio-tiempo. “¿Qué más hay allí con lo cual construir una partícula, excepto la geometría misma?” preguntaba. Wheeler comparó el flujo cuántico del universo primitivo con un complicado nudo marinero, de tal tipo que parece imposible de desenredar, pero que se logra si uno encuentra el cabo de la cuerda y le da un tirón del modo adecuado. En la analogía, el nudo es la geometría hiper-dimensional del universo original, la cuerda enredada el universo que habitamos hoy.

Penrose había dicho: “No creo que pueda alcanzarse nunca una verdadera comprensión de la naturaleza de las partículas elementales sin una simultánea comprensión más profunda de la naturaleza del mismo Espacio-Tiempo.” Para Wheeler, esto era verdad con respeto al universo como un todo:

“El espacio es un continuo.” En décadas pasadas, esto se suponía desde el comienzo cuando se preguntaba: “¿Por qué el espacio tiene tres dimensiones? Hoy, en cambio, preguntamos: “¿Cómo logra el mundo dar la impresión de que tiene tres dimensiones?” ¿Cómo puede haber algo semejante en un continuo espaciotemporal excepto en los libros? ?De qué modo podemos considerar el espacio y la “dimensionalidad”, si no es como palabras próximas para designar un soporte, un sustrato, una “pre-geometría”, que no tiene ninguna propiedad tal como la dimensión.

Para responder a tales preguntas, argüía Wheeler, la ciencia tendría que elevarse por encima de sí misma en un nuevo ámbito, “un mundo de leyes sin leyes”, en el que, como enseña el principio cuántico de indeterminación, la respuesta depende de la pregunta formulada. Wheeler recordaba haber participado en un juego de veinte preguntas. Dejaba pasar un período en el que la respuesta era acordada por los otros jugadores, luego volvía y empezaba a hacer preguntas. Las respuestas llegaban cada vez más lentamente, hasta que Wheeler finalmente conjeturó “Nube” y se le dijo, con regocijo general, que tenía razón. Cuando sus amigos dejaron de reírse, le explicaron que le habían jugado una treta: en un principio, no había habido ninguna respuesta correcta; sus amigos habían convenido formular sus respuestas de modo que cada una fuera compatible con las respuestas dadas a sus preguntas anteriores. ¿”Cual es el simbolismo de la Historia”?, preguntó Wheeler.

El mundo, creíamos antaño, existe “allí fuera”, independiente de todo acto de observación. Pensábamos que el electrón, dentro del átomo, tenía en cada momento una posición definida y un momento definido. Yo, al entrar en la habitación, pensé que había una palabra definida. En realidad la palabra fue elaborada paso a paso mediante las preguntas que yo hacía, lo mismo que la información sobre el electrón es producida por el experimento que el observador opta por hacer; esto es, por el tipo de equipo de registro que instala. Si yo hubiera hecho preguntas diferentes habría terminado con una palabra diferente, como el experimentador habría terminado con una historia diferente de las acciones del electrón…En el juego ninguna palabra es una palabra hasta que recibe realidad por la selección de preguntas planteadas y respuestas recibidas.

En el mundo real de la física cuántica, ningún fenómeno es un fenómeno hasta que es un fenómeno registrado.

Nos queda, pues, una imagen de la génesis como un castillo silencioso e insustancial, donde nuestros ojos que arrojan ondas homéricas innovadoras y las únicas voces son las nuestras. Después de anunciarlo y de hacer nuestros deberes científicos de manera reverente y diligente, planteamos lo mejor que podemos la pregunta de cómo se formó la creación. Llega la respuesta, resonando a través de cámaras abovedas donde se encuentran la “Mente ” y el Cosmos.

Es un Eco.

Nov

8

Evolución por la energía II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

| Potencia de fenómenos de corta duración | ||

| Flujos de energía | Duración | Potencia |

| Terremoto de magnitud 8 en la E. Richter | 30 s | 1’6 PW |

| Gran erupción volcánica | 10 h | 100 TW |

| Energía cinética de una tormenta | 20 min | 100 GW |

| Gran bombardeo de la 2ª Guerra Mundial | 1 h | 20 GW |

| Tornado medio en EE.UU. | 3 min | 1’7 GW |

| Los cuatro motores del Boeing 747 | 10 h | 60 MW |

| La mayor máquina de vapor de Watt | 10 h | 100 KW |

| Carrera de 100 m | 10 s | 1’3 KW |

| Lavadora doméstica | 20 min | 500 W |

| Audición de un CD | 60 min | 25 W |

| Una vela | 2 h | 5 W |

| El vuelo de un colibrí | 3 min | 0’7 W |

El segundo principio de la termodinámica se refiere a la inevitable realidad de que a lo largo de la cadena de transformación de la energía se va perdiendo la capacidad de realizar un trabajo útil. Hay una magnitud asociada con esta pérdida de utilidad de la energía que se llama entropía; en cada transformación la energía se conserva, pero la entropía del sistema en su conjunto sólo puede aumentar. No hay nada que podamos hacer contra esta disminución de utilidad. Un barril de petróleo es un almacén de energía muy útil y de baja entropía que se puede transformar en calor, electricidad, movimiento y luz. Las moléculas calientes de aire emitidas por el tubo de escape de un motor o la luz que rodea una bombilla representan un estado de alta entropía en el que se producen irrecuperables pérdidas de utilidad.

S = k B logW

Esta ecuación, conocida como la fórmula de entropía de Boltzmann , relaciona los detalles microscópicos, o microestados, del sistema (a través de W ) con su estado macroscópico (a través de la entropía S ). Es la idea clave de la mecánica estadística.

En un sistema cerrado, la entropía nunca disminuye, por lo que en el Universo la entropía aumenta irreversiblemente. En un sistema abierto (por ejemplo, un árbol en crecimiento), la entropía puede disminuir y el orden puede aumentar, pero solo a expensas de un aumento de la entropía en otro lugar (por ejemplo, en el Sol).

En un sistema cerrado, este proceso unidireccional de disipación entrópica tiene la inevitable consecuencia de una pérdida de la complejidad y un aumento de la homogeneidad. Esto se puede ver si usted compara la multitud de moléculas orgánicas que componen el petróleo con la monotonía de unos pocos tipos de moléculas sencillas que forman los gases del tubo de escape.

Por el contrario, todos los organismos vivos (desde las bacterias hasta las civilizaciones humanas) son sistemas abiertos, que están importando y exportando energía constantemente; son capaces de mantenerse en estado de desequilibrio químico y termodinámico, creciendo y evolucionando hasta una mayor heterogeneidad y complejidad. Desafían temporalmente la tendencia entrópica.

No conviene utilizar unidades inadecuadas para medir esta gran variedad de procesos, porque casi siempre las cifras estarían seguidas o precedidas de muchos ceros. Tanto el julio como el vatio representan respectivamente cantidades muy pequeñas de energía y potencia. Aproximadamente 30 microgramos de carbón o 2 segundos de metabolismo de un ratón de campo equivalen a 1 julio. Un vatio es la potencia de una pequeña vela encendida o el vuelo rápido de un colibrí.

| Prefijo de unidades científicas | ||

| Prefijo | Abreviatura | Notación científica |

| Deca- | D | 101 |

| Hecto- | H | 102 |

| Kilo- | K | 103 |

| Mega- | M | 106 |

| Giga- | G | 109 |

| Tera- | T | 1012 |

| Peta- | P | 1015 |

| Exa- | E | 1018 |

| Deci- | d | 10-1 |

| Centi- | c | 10-2 |

| Mili- | m | 10-3 |

| Micro- | μ | 10-6 |

| Nano- | n | 10-9 |

| Pico- | p | 10-12 |

| Femto- | f | 10-15 |

| Atto- | a | 10-18 |

Como los múltiplos son inevitables, se introduce una serie de prefijos para abreviar los múltiplos más útiles: un kilogramo de buen carbón equivale a cerca de 30 millones de julios, 30 mega-julios (MJ) de energía, y el consumo actual de combustibles fósiles en el mundo es aproximadamente diez billones de vatios, 10 teravatios (TW). Los mismos prefijos se añaden a las unidades de energía eléctrica: el voltio (v) es una medida de la diferencial de potencial entre dos puntos de un conductor, y el amperio (A), que mide la intensidad de la potencia eléctrica. La potencia de un sistema eléctrico es el producto de la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente, lo que significa que un vatio es igual a un voltio por un amperio.

En la anterior tabla se relaciona una lista completa de los múltiplos y submúltiplos, algunos de los cuales se usan con mucha menos frecuencia cuando se trata de flujos de energías cotidianos.

Relación energética del Sol y la Tierra

Mientras en el núcleo del Sol quede suficiente hidrógeno para mantener las reacciones termonucleares, la estrella que nos alumbra inundará la Tierra con radiación solar, que suministra la energía necesaria para mantener la mayoría de los procesos físicos y químicos que se producen en nuestro planeta.

Esta radiación calienta la atmósfera y el océano, genera vientos y lluvias y sostiene el inexorable proceso de la denudación. De todas las conversiones generadas de las energías globales que se producen en la Tierra, las geotectónicas (la lenta modificación del fondo oceánico y de los continentes, acompañada de terremotos y las espectaculares liberaciones energéticas de los volcanes), son las únicas que no proceden de la radiación solar, sino de la gravedad y de la liberación gradual del calor terrestre.

La luz solar también suministra la energía necesaria para la fotosíntesis, la más importante transformación bioquímica, creando nueva biomasa en bacterias, fitoplancton, plantas superiores y, sobre todo, en bosques y praderas. Esta síntesis es el fundamento de la cadena alimenticia necesaria para el metabolismo heterótrofo de animales y personas, a los cuales la nutrición les permite desarrollar actividades que van desde una simple carrera a trabajos más elaborados, como la ocupación laboral y el ocio.

Así de importante es la luz. Las sociedades humanas, desde los pequeños grupos de cazadores o pastores hasta las sociedades más complejas que dependen de los enormes flujos de combustibles fósiles y electricidad, han estado ineludiblemente ligadas al continuo flujo de energía solar y a los almacenamientos energéticos procedentes de la misma.

El proceso de formación de carbón a partir de restos vegetales acumulados en zonas acuáticas y sumergidos, de tal manera que estaban aislados de la atmósfera, sufrieron una transformación por efecto de las bacterias anaeróbicas, que aumentan la concentración de carbono de los azúcares y desprenden gases, como metano y anhídrido carbónico. Así se forma una masa gelatinosa de turba. Posteriormente, ésta se hunde y sobre ella se van depositando nuevas capas. Las más inferiores pueden sufrir transformaciones metamórficas debido a la elevada presión y temperatura que soportan, convirtiéndose en grafito. Las condiciones biológicas, climáticas y estructurales más favorables para que tenga lugar esta serie de transformaciones se dieron durante el periodo carbonífero, que en Eurasia y Norteamérica se encontraban situadas en posición tropical y cubiertas de grandes bosques próximos al mar, que se inundaron debido a los movimientos verticales causados por la orogenia hercínica. Los yacimientos de carbón de mayor antigüedad proceden del devónico y los más modernos del cuaternario inferior.

El proceso de formación del petróleo se origina a partir de acumulaciones de plancton marino que sufre transformaciones, semejantes a la carbonización, por bacterias anaeróbicas, y que dan lugar a una materia denominada sapropel y posteriormente a la mezcla de hidrocarburos típica del petróleo. Esta transformación de hidrocarburos suele tener lugar al mismo tiempo que el proceso de sedimentación de arenas y arcillas que se transformarán en areniscas y margas, y quedarán impregnadas por el petróleo, dando lugar a las rocas madre de éste. Cuando éstas sufren presiones orogénicas o simplemente quedan sometidas a una mayor presión al hundirse los sedimentos, el petróleo migra hasta encontrarse con rocas impermeables que impiden su avance y se acumula en el subsuelo, generando los verdaderos yacimientos petrolíferos.

Los hidrocarburos gaseosos están acumulados en la parte superior de estos yacimientos de petróleo (aceites de roca: del latín petram, “piedra” y oleum, “aceite”), que es un aceite mineral hidrocarbonato, oleaginoso, inflamable, de olor acre, densidad inferior a la del agua y cuyo color varía desde el negro al incoloro. Consta principalmente de hidrocarburos líquidos, en los que se encuentran disueltos hidrocarburos sólidos (asfaltos y betunes) y gaseosos (metano, butano y acetileno); también contiene pequeñas porciones de nitrógeno, azufre, oxígeno, colesterina, porfirinas, vanadio, níquel, cobalto y molibdeno. De todo esto, mediante procesos industriales de refinado, se obtienen los productos de todos conocidos como la gasolina, nafta, queroseno, gasóleo, etc.

Su combustión es una de las fuentes más importantes de contaminación por los elevados porcentajes de azufre y otras materias que contiene. Sin embargo, por obtener esta fuente de contaminación y “riqueza” se crean conflictos que desembocan en las guerras que azotan nuestro mundo.

Ahora, después de esta breve explicación, sabemos un poco más sobre esta materia prima que ha servido, y continuará aún algún tiempo sirviendo de base a muchas generaciones pasadas y alguna menos futura: civilizaciones del combustible sólido, con su profesión de servicios energéticos, transporte generalizado y exceso de información (no siempre deseable, ya que si elimináramos el 80% de las programaciones televisivas, el mundo sería algo más culto y estaría menos embrutecido).

Con programas como este nos podríamos preguntar: ¿Qué nivel intelectual tenemos?

Un observador extraterrestre no podría encontrar nada extraordinario que le permitiera distinguir el Sol entre las millones de estrellas similares que existen en la nuestra y otras galaxias, y que a su vez representan una fracción de cientos de miles de millones de cuerpos radiantes que las forman.

Como se ha dicho otras veces, nuestro Sol pertenece a una clase común de estrella localizada aproximadamente en el centro de la secuencia principal del esquema de clasificación conocido como de Herzsprung-Russell, denominada enana G2, que posee un característico color amarillo y una magnitud estelar poco importante (+4’83). Así que, después de 4.500 millones de años, el Sol está a la mitad de su vida y va camino de transformarse de enana en gigante roja. Cuando esto ocurra, su luminosidad será mil veces mayor que la actual, y su diámetro, enormemente expandido, alcanzará (probablemente) la Tierra. Durante algún tiempo el planeta girará dentro de una órbita en el interior de la ligera cubierta de la estrella, pero final e inevitablemente caerá describiendo una espiral hasta ser engullida por el núcleo de la gigante roja.

Mucho antes de que el Sol se transforme en una gigante roja la vida en la Tierra desaparecerá. Según se contraiga el núcleo solar, las reacciones termonucleares calentarán su capa externa; el diámetro de la estrella se expandirá unas diez mil veces y la radiación de la sub-gigante roja evaporará los océanos y mares de la Tierra generando fortísimos vientos calientes en la convulsa atmósfera del planeta.

Sin embargo, mientras haya hidrógeno en el núcleo de la estrella, los inexorables cambios de su luminosidad serán graduales y el Sol continuará suministrando la energía necesaria, tanto para la vida en la Tierra como para la mayoría de las transformaciones físicas que ocurren en ella.

Las primeras explicaciones científicas de la radiación solar, cálculo basado en la gravitación de Hermann Helmholtz, conducen a una estimación de la vida de la estrella de unos treinta millones de años. La famosa ecuación de Einstein relacionando la materia y la energía abrió el camino hacia un modelo más preciso que, por sí sólo, tampoco nos ofrece una solución completamente satisfactoria. Por otra parte, no parece probable que la transformación total de materia solar, convirtiendo los núcleos atómicos y los electrones en radiación (según teorizaba Sir Arthur Eddington), pueda producirse ni siquiera a temperaturas superiores a los diez mil millones de grados Kelvin (K). La idea hoy aceptada de que la producción de la energía en el núcleo del Sol obedece a reacciones nucleares fue propuesta a finales de los años treinta por Hans Bethe, Charles Critchfield y Carl Friedrich von Weizsäcker.

El proceso Triple Alfa que se produce en las estrellas para formar Carbono

La fusión de hidrógeno en helio, en el ciclo protón-protón, se inicia cuando la temperatura alcanza los trece millones de grados Kelvin. Justo por encima de los 16 millones Kelvin empieza a dominar el ciclo carbono-nitrógeno que genera C12. No podemos estar seguros, pero de acuerdo con los mejores modelos, el ciclo C-N genera solamente un 1’5% de la energía total del Sol.

emilio silvera

Totales: 80.162.117

Totales: 80.162.117 Conectados: 23

Conectados: 23