Ago

9

¡Ah! ¿Pero sabemos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (1)

Comments (1)

Como cada día hace ya algún tiempo, aquí dejamos un retazo sobre el saber del mundo, del Universo y del estudio de los cuerpos celestes y sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos que, sin duda, es la ciencia más antigua que nuestra especie conoce. También venimos hablando de Física, esa disciplina que nos hace ver el mundo tal como es. Por otra parte, también hablamos, maravillados, de la capacidad de nuestras mentes, la máquina más compleja que se conoce y que, para nuestro propio asombro, es capaz de generar pensamientos e imaginar el futuro que llegará y, lo más sorprendente, de ahí nos llegan sensaciones que, a veces, nos hacen llorar.

Neuronas sin fin (cien mil millones) que generan conexiones e impulsos eléctricos que, como vehículos lúmínicos transportan ideas y sentimientos

La vida, también ha ocupado una buena de nuestro tiempo en este lugar y hemos hablado de ella, de la que está presente en nuestro planeta y, de la posible “vida extraterrestre”, posibilidad enorme en este universo nuestro, y, con esas y otras cuestiones de interés, hemos hecho camino juntos, en armonía y siempre tratando de conseguir ese saber que es el sustento de nuestra enorme curiosidad. Claro que, la Física, esa disciplina que nos dice como funciona la Naturaleza, ocupó una gran parte del recorrido.

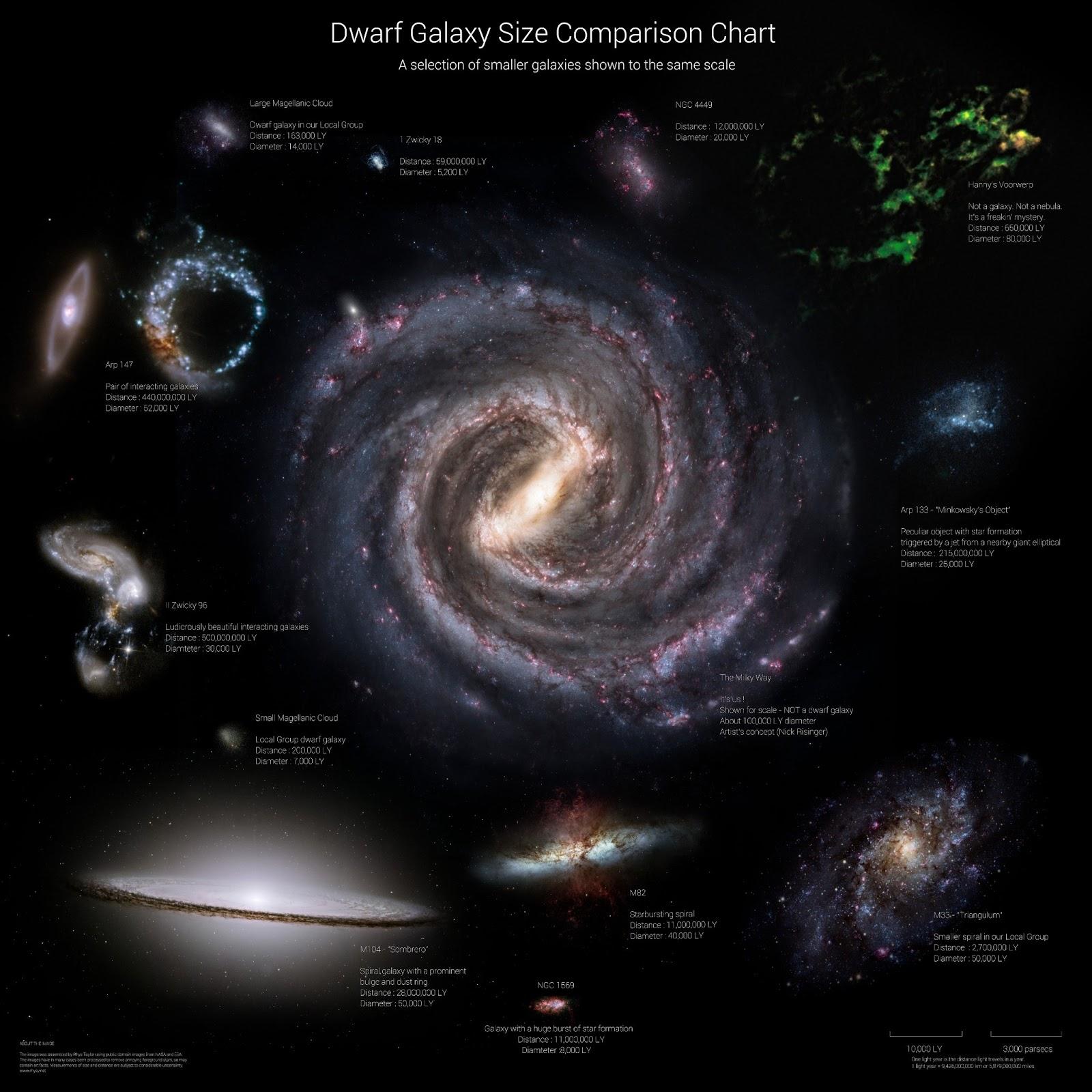

Estamos empeñado en acercar el Universo a todos, y, aquí, al menos lo procuramos. “El Universo para que lo conozcas”. Aquella fue la frase emblemática del Año Internacional de la Astronomía celebrado en 2009. Hemos logrado (al menos así lo creo) que muchos hayan adquirido nuevos conocimientos a través de este lugar (también nosotros los hemos adquirido de ellos), y, siendo así (que lo es), el esfuerzo ha valido la pena. Veamos , otro pasaje del saber del mundo.

dijo Kart Raimund Popper, filósofo británico de origen austriaco (Viena, 1902 – Croydon, 1.994) que realizó sus mas importantes trabajos en el ámbito de la metodología de la ciencia:

“Cuanto más profundizo en el saber de las cosas, más consciente soy de lo poco que sé. Mis conocimientos son finitos , mi ignorancia, es infinita“.

Está claro que la mayoría de las veces, no hacemos la pregunta adecuada porque nos falta conocimiento para realizarla. Así, cuando se hacen nuevos descubrimientos nos dan la posibilidad de hacer nuevas preguntas, ya que en la ciencia, generalmente, cuando se abre una puerta nos lleva a una gran sala en la que encontramos otras puertas cerradas y tenemos la obligación de buscar las llaves que nos permitan abrirlas para . Esas puertas cerradas esconden las cosas que no sabemos y las llaves que las pueden abrir son retazos de conocimientos que nos permiten entrar para descorrer el velo que oculta los secretos de la Naturaleza, de la que en definitva, formamos parte. En ella están… ¡todas las respuestas!

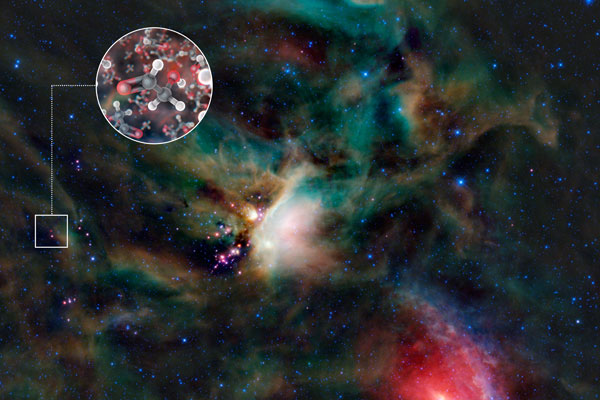

Aunque parezca extraño, todos los seres vivos de la Tierra, estamos hechos de la misma cosa y basados en el mismo elemento. De alguna manera, estamos emparentado con todos los seres vivos. Nosotros tuvimos la suerte de poder generar pensamientos. Tenemos que pensar que las moléculas de la vida, están presentes en cualquier Nebulosa del Espacio Interestelar.

¡Cuánto hay ahí, en esa bella Imagen de arriba! En espesas nubes moleculares en la que se concentran vórtices obligadas por fuertes vientos estelares, radiación y la Gravedad! Nacen nuevas estrellas y nuevos mundos. Ahí se transforman los matriales sencillos el Hidrógeno en otros más complejos y, la radiación de las jóvenes estrellas nuevas masivas, tiñen de rojo el gas y el povo del lugar, mientras ellas, presumidas, se exhiben rodeadas de ese azul suave que las distingue de aquellas otras más antiguas, que tiñen de amarillo y rojo toda la región.

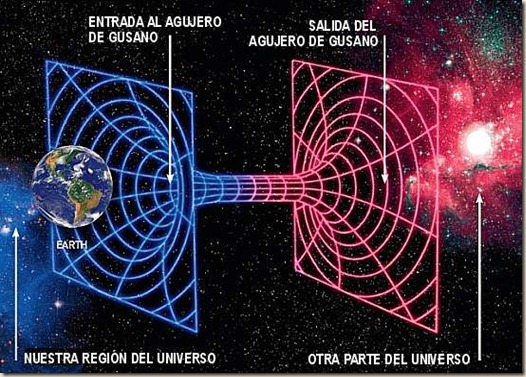

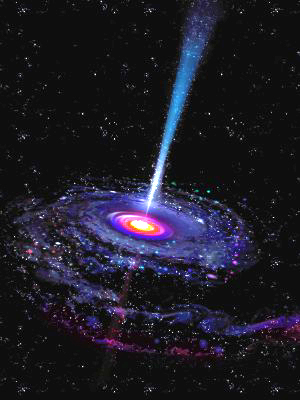

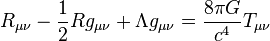

¿Qué sería de la cosmología actual sin la ecuación de Einstein de la relatividad general, donde es el tensor energía-momento que mide el contenido de materia-energía, mientras que es el Tensor de curvatura de Riemann contraído que nos dice la cantidad de curvatura presente en el hiperespacio.

![]()

Esa ecuación nos habló de la existencia de Agujeros negros, esos objetos de densidad “infinita” en los que dejan de existir el espacio y el tiempo. La singularidad es el punto matemático en el que ciertas cantidades físicas alcanzan valores infinitos. Así nos lo dice la relatividad general: la curvatura del espacio-tiempo se infinita en un agujero negro. Las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general nos trajo la moderna cosmología y, aunque está a punto de cumplir cien años, todavía estamos sacando de ella mensajes que nos hacen conocer mejor el asombroso universo.

La cosmología estaría 100 años atrás sin esta ecuación. Sin embargo , después del siglo que se cumplirá en el año 2.015, se van necesitando nuevas ideas que vayan…, un poco más allá. Es necesario que nuevos postulados en el conocimiento del Universo (que aún esconde muchos secretos), hagan posible que viajando por otros caminos, otras ideas, podamos llegar hasta esos secretos que, todavía, no hemos podido desvelar.

Un grupo de científicos apunta a desvelar los secretos del universo desde un laboratorio de física de partículas subterráneo, el primero del hemisferio sur, que proyectan en un túnel en la cordillera de Los Andes destinado a unir a Argentina y Chile.

El proyecto Andes involucra a científicos de Argentina, Brasil, Chile y México que han recibido el apoyo de colegas estadounidenses y europeos en pos de la cooperación en el estudio de la “materia oscura”, los neutrinos y otras partículas subatómicas, explicó en su día a Efe su coordinador, el físico franco-argentino Xavier Bertou.” Iniciativas así son alentadoras …”

Einstein, con sus dos versiones de la relatividad que nos descubrió un universo donde la velocidad estaba limitada a la de la luz, donde la energía estaba escondida, quieta y callada, en de masa, y donde el espacio y el tiempo se curva y distorsiona cuando están presentes grandes objetos estelares, nos descubrio un Universo nuevo, un mundo fantástico de posibilidades ilimitadas en el que podían ocurrir maravillas como, por ejemplo, conseguir que el tiempo transcurriera más lentamente y dónde reside la fuente de la energía.

La imaginación humana está creando todo un planeta . Sin embargo, a veces… se pasó.

No siempre hemos sabido utilizar de manera adecuada los conocimientos que las inteligencias nos han cedido, y, en el caso que se refleja en la segunda Imagen de arriba, hemos utilizado la ecuación E = mc2 hacernos daño a nosotros mismos. ¿Aprenderemos alguna vez? El Camino está en la Naturaleza y en los Laboratorios, en las nuevas tecnologías, en la obervación del Universo y, sobre todo…¡En nuestras Mentes! si son utilizadas de manera racional.

Estamos hechos de polvo de estrellas y hacia ellas miramos

De manera irremediable estamos conectados con el Universo del que formamos parte, Esa parte consciente que puede hablar de lo que en él existe, de los fenómenos que por todas sus regiones podemos observar, de los cambios y transiciones, de la transmutación de la materia en el corázon de las estrellas para que puedan existirt los materiales necesarios para vida, y, en fin, el paso más grande que hemos dado en el campo del conocimiento fue aquel que, nos posibilitó conocer, ese recorrido asombroso que la materia ha tenido que realizar para llegar, desde lo inerte hasta los pensamientos.

Encontrarse frente a este panorama es… ¡Sobrecogedor! Y, muy hermoso

épocas ancestrales, nuestra especie siempre miró hacía el cielo con temor, ¿qué eran aquellos puntitos brillantes? ¿qué mantenía iluminado al Sol durante el día y por qué se marchaba por las noches ¿Se convertía en la Luna acaso? ¿Qué lo sujetaba? La fascinación por los astros del cielo ha sido una constante en nuestras vidas que nos llevó, llegado el momento, a estudiar sus movimientos y secretos: La Astronomía.

En lo concerniente a cambios y transformaciones, el que más me ha llamado siempre la atención es el de las estrellas que se forman a partir de gas y polvo cósmico. Nubes enormes de gas y polvo que son creadas en las explosiones supernovas a la muerte de estrellas masivas. Sus moléculas, obligadas por la fuerza de gravedad, cada vez más apretadas se rozan, se ionizan y se calientan que en el núcleo central de esa bola de gas caliente, la temperatura alcanza millones de grados.

La enorme temperatura hace posible la fusión de los protones y, en ese instante, nace la estrella que brillará durante miles de millones de años y dará luz y calor. Su ciclo de vida estará supeditado a su masa. Si la estrella es supermasiva, varias masas solares, su vida será más corta , ya que consumirá el combustible nuclear de fusión (hidrógeno, helio, litio, oxígeno, etc) con más voracidad que una estrella mediana como nuestro Sol, de vida más duradera.

Una estrella, como todo en el universo, está sostenida por el equilibrio de dos fuerzas contrapuestas; en caso, la fuerza que tiende a expandir la estrella (la energía termonuclear de la fusión) y la fuerza que tiende a contraerla (la fuerza gravitatoria de su propia masa). Cuando finalmente el proceso se detiene por agotamiento del combustible de fusión, la estrella pierde la fuerza de expansión y queda a merced de la fuerza de gravedad; se hunde bajo el peso de su propia masa, se contrae más y más, y en el caso de estrellas súper masivas, se convierten en una singularidad, una masa que se ha comprimido a tal extremo que acaba poseyendo una fuerza de gravedad de una magnitud difícil de imaginar el común de los mortales.

Para hacernos una idea y entender algo mejor la fuerza de gravedad que puede generar la singularidad de un agujero negro (que es el destino final las estrellas súper masivas), simplemente pensemos que para escapar del Planeta Tierra, los cohetes que lanzamos la ISS o el Hubble, alcanzan una velocidad de 11 km/s, es decir, la velocidad de escape de la Gravedad que la Tierra genera. Sin embargo, escapar de un agujero negro, ni la luz, que se mueve a 299.792.458 metros por segundo (300.000 Km/s), es capaz escapar a su atracción.

Cualquier estrella cerca de la singularidad del Agujero negro, será engullida

A nosotros nos puede parecer enorme, es el planeta que acoge a toda la Humanidad. Sin embargo, en el contexto del Universo y comparada con otros objetos cosmológicos, es menos que una mota de polvo y, si pensamos en ello, quizás (sólo quizás), podamos llegar a la conclusión de que debemos cambiar y mirar las cosas otras perspectivas, al fin y al cabo no somos tan importantes como algunas veces podemos creer. La humildad es una buena postura para que, más adelante, no puedan sorprendernos acontecimientos que vendrán.

Nuestro mundo está guardado por una fuerza invisible que nos preserva de muchos peligros que ni podemos imaginar

La Simetría especular de la Naturaleza: La Montaña reflejada por el Lago

La diversidad de colores, de paisajes, de materiales, y… de formas de vida… ¡Son increíbles!

Siempre tuvimos que enfrentarnos a la Naturaleza para llegar a nuestros destinos

Todo eso (y mucho más) es la Tierra, un objeto minúsculo en comparación con esos objetos súper masivos planetarios y estelares. Nuestro planeta, genera una fuerza de gravedad que, para escapar de ella, una nave o cohete espacial tiene que salir disparado la superficie terrestre a una velocidad de 11’18 km/s; el sol exige 617’3 km/s. Es lo que se conoce como velocidad de escape, que es la velocidad mínima requerida escapar de un campo gravitacional que, lógicamente, aumenta en función de la masa del objeto que la produce.

A 11,16 Km/s camino de la Estación Espacial Internacional

El objeto que escapa puede ser una cosa cualquiera, desde una molécula de gas a una nave espacial. La velocidad de escape de un cuerpo está dada por , donde G es la constante gravitacional, M es la masa del cuerpo y R es la distancia del objeto que escapa del centro del cuerpo. Un objeto que se mueva con una velocidad menor que la de escape entra en una órbita elíptica; si se mueve a una velocidad exactamente igual a la de escape, sigue una órbita , y si el objeto supera la velocidad de escape, se mueve en una trayectoria hiperbólica y rompe la atadura en que la mantenía sujeto al planeta, la estrella o el objeto que emite la fuerza gravitatoria.

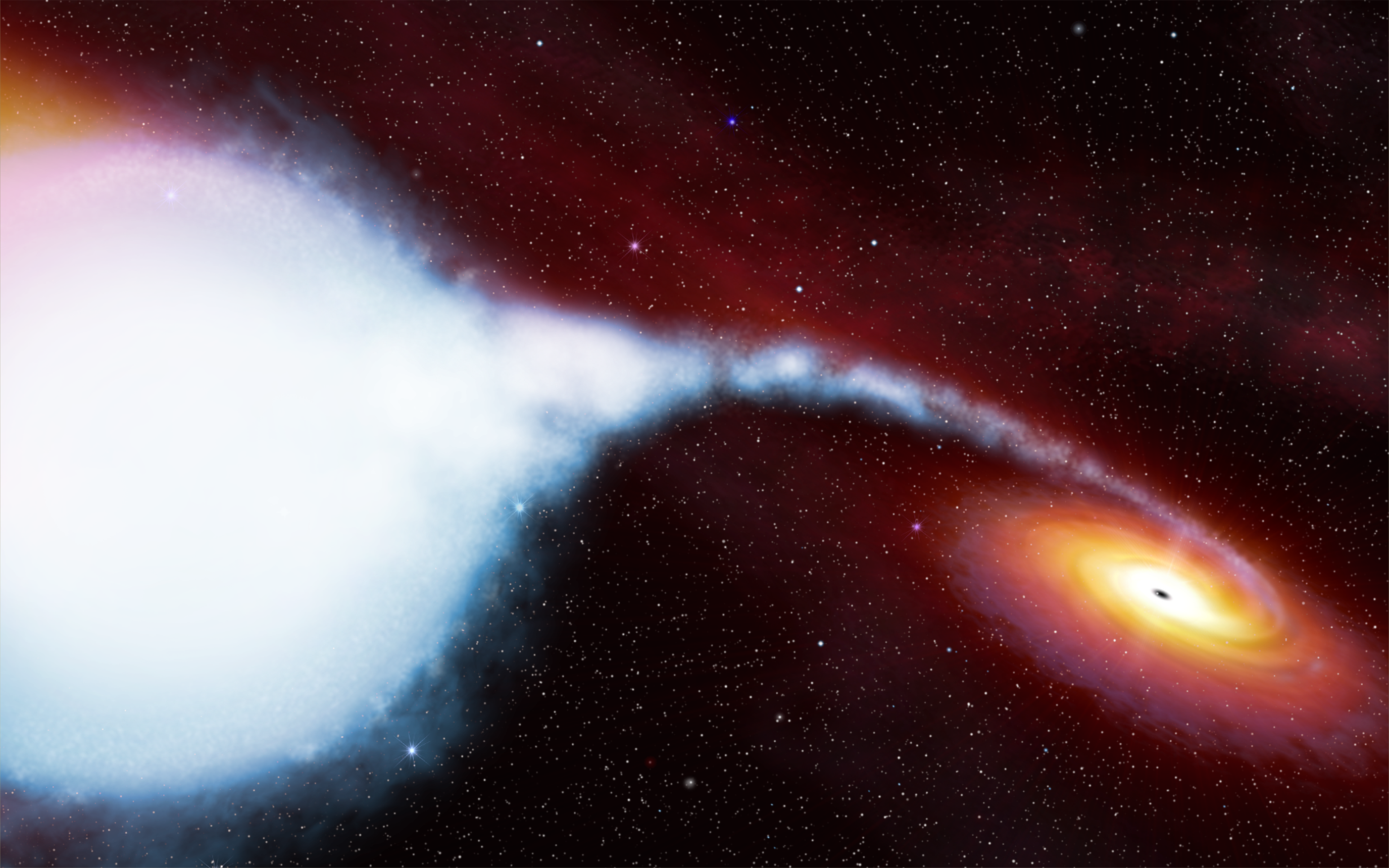

Podéis imaginar lo que sería del sistema solar al que daba vida esta estrella que está siendo engullida por un agujero negro. ¿Qué verían los mundos habitados que la orbitaran y que terror sentirían sus habitantes? Tendría que ser una imagen estremecedora el poder contemplar como un agujero negro se está comienso a “tu” estrella, la que le da luz y calor a tu planeta sin poder hacer nada por remediarlo.

La mayor velocidad que es posible alcanzar en nuestro universo es la de la luz, c, velocidad que alcanza en el vacío y que es de 299.793’458 km/s. Muchas veces se ha intentado contradecir postulado de Einstein en su relatividad especial (hace poco con los neutrinos), sin embargo, nunca se consiguió, la teoría del maestro sigue firme e inamovible en sus dos versiones.

Pues , es tal la fuerza de gravedad de un agujero negro que ni la luz escapar de allí; la singularidad la absorbe, la luz desaparece en su interior, de ahí su , agujero negro, la estrella supermasiva se contrae, llega a un punto que desaparece de nuestra vista. De acuerdo con la relatividad general, cabe la posibilidad de que una masa se comprima y reduzca sin límites su tamaño y se auto confine en un espacio infinitamente pequeño que encierre una densidad y una energía infinitos. Allí, el espacio y el tiempo dejan de existir.

Las singularidades ocurren en el Big Bang, en los agujeros negros y, si finalmente se produjera, en el Big Crunch (que se podría considerar una reunión de todos los agujeros negros generados por el paso del tiempo en el universo y que nos llevará a un fin que sería el comienzo -aunque últimamente, se ha desechado la idea del Big Crunch al observar que la Densidad CRítica casi coincide con la ideal, la que nos llevará a la muerte térmica del Universo).

Las singularidades de los agujeros negros están rodeados por una circunferencia invisible a su alrededor que marca el límite de su influencia. El objeto que traspasa ese límite es atraído, irremisiblemente, la singularidad que lo engulle, sea una estrella, una nube de gas o cualquier otro objeto cósmico que ose traspasar la línea que se conoce como horizonte de sucesos del agujero negro.

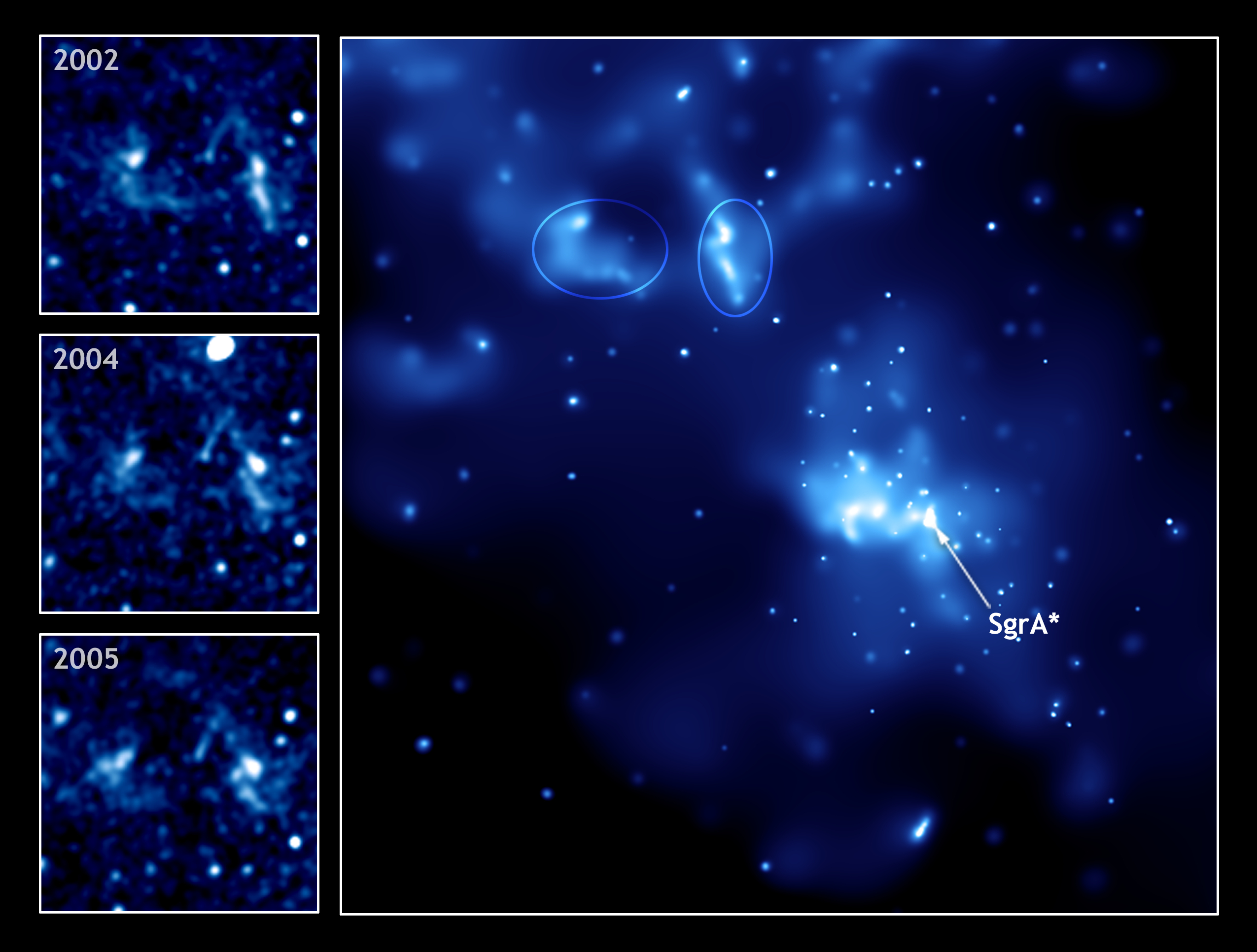

La existencia de los agujeros negros fue deducida por Schwarzschild, en el año 1.916, a partir de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Este astrónomo alemán predijo su existencia, pero el de agujero negro se debe a Jhon Wheeler. Así, el conocimiento de la singularidad está dado por la ecuación de Einstein que al principio reseñamos, y más tarde, por la observación de las señales que la presencia del agujero generan. Es una fuente emisora de rayos X que se producen al engullir materia que traspasa el horizonte de sucesos y es atrapada hacia la singularidad, donde desaparece siempre sumándose a la masa del agujero cada vez mayor.

Por ahí anda escondido un Agujero Negro Gigante

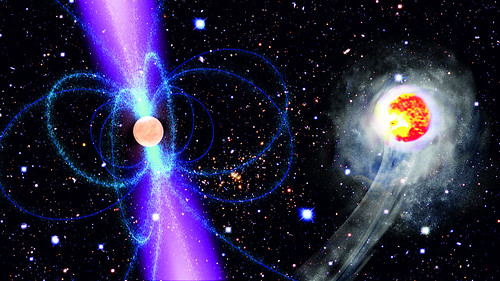

Esta serie de ilustraciones que siguen muestra una estrella amarilla que se acerca demasiado a un agujero negro gigante en el centro de la galaxia RX J1242-11. Al acercarse al agujero negro, es estirada y destrozada por la marea gravitacional. Aunque una pequeña del material es atrapada por el agujero negro y un disco en torno suyo, la mayor parte de los desechos gaseosos escapan del agujero negro. En el disco, el gas se calienta a millones de grados de caer en el agujero negro, por lo que produce rayos X. [ESA]

En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha sido detectado un enorme agujero negro, ya muy famoso, llamado Cygnus X-1. Después de todo, la velocidad de la luz, la máxima que podemos alcanzar en nuestro universo, no vencer la fuerza de gravedad del agujero negro que la tiene confinada siempre. En nuestra galaxia, con cien mil años luz de diámetro y unos doscientos mil millones de estrellas, ¿cuántos agujeros negros habrá?

Representación artística del sistema binario HDE 226868 Cygnus X-1. (Ilustración ESA/Hubble)

No todas las cosas del Universo (aunque hablemos de ellas), son totalmente comprendidas por nosotros, los humanos que, tenemos conformadas nuestras mentes en un mundo de tres dimensiones y, en realidad, en comparación con la inmensidad del Cosmos, no dejamos de ser una pequeña conformación compuesta por una sola estrella corriente, nada especial, de las que existen miles de millones en nuestra propia Galaxia. Nunca podremos hacernos una idea exacta de esas inmensas distancias, de esos inmensos objetos y, de esas inconmensurables maravillas que en el Universo están presentes.

Para mí, la cosa está clara: el tiempo inexorable en su transcurrir es imparable, el tic tac del reloj cósmico sigue y sigue andando al ritmo que el universo le ha marcado, sin que nada lo pueda parar, miles o cientos de miles, millones y millones de estrellas súper masivas explotarán en brillantes supernovas para convertirse en temibles agujeros negros, y, nosotros, testigos por un “corto espacio de tiempo” de tales maravillas, sufrimos porque sabemos que, posiblemente, nuestros conocimientos adquiridos irán a parar a otros que, aunque construidos por nuestra especie, ya no serán humanos.

¡No! Ninguna mano mueve los hilos. Simplemente se trata de la dinámica que nos impone el Universo. Todo marcha a su ritmo, nada permanece y todo se destruye que todo siga igual. Los ciclos de destrucción y construcción son continuos, de ellos surgen las galaxias y sus miríadas de estrellas, los mundos y en ellos la vida.

Llegará un momento que el de agujeros negros en las galaxias será de tal magnitud que comenzarán a fusionarse unos con otros que todo el universo se convierta en un inmenso agujero negro, una enorme singularidad, lo único que allí estará presente: la gravedad. Claro que , en función de la Densidad Crítica que realmente tenga el Universo (el Omega Negro, o, la cantidad de materia que contenga), se podría expandir para siempre, las galaxias se alejarán las unas de las otras y el frío, se hará dueño de todo, la muerte térmica llegará con el cero absoluto, es decir, -273 ºC, allí, ni los átomos se podrían mover y, menos la vida.

Esa fuerza de la naturaleza que ahora está sola, no se puede juntar con las otras fuerzas que, como se ha dicho, tienen sus en la mecánica cuántica, mientras que la gravitación residen en la inmensidad del cosmos; las unas ejercen su dominio en los confines microscópicos del átomo, mientras que la otra sólo aparece de manera significativa en presencia de grandes masas estelares. Allí, a su alrededor, se aposenta curvando el espacio y distorsionando el tiempo.

El tejido espacio-temporal se distorsiona y el Universo será… Lo que disponga la materia y su densidad.

La otra posibilidad es reunión final de agujeros negros será la causa de que la Densidad Crítica sea superior a la ideal. La gravedad generada por el inmenso agujero negro que se irá formando en cada galaxia tendrá la consecuencia de parar la expansión actual del universo. Todas las galaxias que ahora están separándose las unas de las otras se irán frenando hasta parar y, despacio al principio más rápido después, comenzarán a recorrer el camino hacia atrás. Finalmente, toda la materia será encontrada en un punto común donde chocará violentamente formando una enorme bola de fuego.

Antes de de que eso llegue, tendremos que resolver el primer problema: la muerte del Sol.

Los científicos se han preguntado a veces qué sucederá eventualmente a los átomos de nuestros cuerpos mucho tiempo después de que hayamos muerto. La posibilidad más probable es que nuestras moléculas vuelvan al Sol. En trabajos anteriores he explicado el destino del Sol: se agotará su combustible de hidrógeno y fusionará helio; se hinchará en gigante roja y su órbita es probable que sobrepase la Tierra y la calcine; las moléculas que hoy constituyen nuestros cuerpos serán consumidas por la atmósfera solar.

El final de nuestro Sol cuando finalice su ciclo en la secuencia principal, será convertirse primera en gigante roja, expulsar material que formará nebulosa planetaria y, finalmente, se contraerá hasta que se degeneren los electrones y frene su implosión, quedamdo como una enana blanca masiva de alta radiación ultravioleta que se irá apagando con el paso del tiempo.

Carl Sagan pinta el cuadro siguiente:

“Dentro de miles de millones de años a partir de , habrá un último día perfecto en la Tierra… Las capas de hielo Ártica y Antártica se fundirán, inundando las costas del mundo. Las altas temperaturas oceánicas liberarán más vapor de agua al aire, incrementando la nubosidad y escondiendo a la Tierra de la luz solar retrasando el final. Pero la evolución solar es inexorable. Finalmente los océanos hervirán, la atmósfera se evaporará en el espacio y nuestro planeta será destruido por una catástrofe de proporciones que ni podemos imaginar.”

En unos miles de millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea, se abrazarán

En una escala de tiempo de varios miles de millones de años, debemos enfrentarnos al hecho de que la Vía Láctea, en la que vivimos, morirá. Más exactamente, vivimos en el brazo espiral Orión de la Vía Láctea. Cuando miramos al cielo nocturno y nos sentimos reducidos, empequeñecidos por la inmensidad de las luces celestes que puntúan en el cielo, estamos mirando realmente una minúscula porción de las estrellas localizadas en el brazo de Orión. El resto de los 200 mil millones de estrellas de la Vía Láctea están tan lejanas que apenas pueden ser vistas una cinta lechosa que cruza el cielo nocturno.

Aproximadamente a dos millones de años luz de la Vía Láctea está nuestra galaxia vecina más cercana, la gran galaxia Andrómeda, dos o tres veces mayor que nuestra galaxia. Las dos galaxias se están aproximando a 125 km/s, y chocarán en un periodo de 5 a 10.000 millones de años. Como ha dicho el astrónomo Lars Hernquist de la Universidad de California en Santa Cruz, colisión será “parecida a un asalto. Nuestra galaxia será literalmente consumida y destruida“. Pero esa, es otra historia.

emilio silvera

Ago

8

Las escalas del Universo no son Humanas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Clasificado en El Universo y la Vida ~

Comments (1)

Comments (1)

A nuestro alrededor pasan muchas cosas a las que no prestamos atención

Es fácil caer en la tentación de mirarnos el ombligo y no hacerlo al entorno que nos rodea. Muchas más cosas habríamos evitado y habríamos descubierto si por una sola vez hubiésemos dejado el ego a un lado y, en lugar de estar pendientes de nosotros mismos, lo hubiéramos hecho con respecto a la Naturaleza que, en definitiva, es la que nos enseña el camino a seguir.

La edad actual del universo visible ≈ 1060 tiempos de Planck

Tamaño actual del Universo visible ≈ 1060 longitudes de Planck

La masa actual del Universo visible ≈ 1060 masas de Planck

Vemos así que la bajísima densidad de materia en el universo es un reflejo del hecho de que:

Densidad actual del universo visible ≈10-120 de la densidad de Planck

Y la temperatura del espacio, a 3 grados sobre el cero absoluto es, por tanto

Temperatura actual del Universo visible ≈ 10-30 de la T. de Planck

Estos números extraordinariamente grandes y estas fracciones extraordinariamente pequeñas nos muestran inmediatamente que el universo está estructurado en una escala sobrehumana de proporciones asombrosas cuando la sopesamos en los balances de su propia construcción.

Con respecto a sus propios patrones, el universo es viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica es el fugaz breve tiempo de Planck. Parece que es mucho más viejo de lo que debería ser.

Pero, pese a la enorme edad del universo en “tics” de Tiempo de Planck, hemos aprendido que casi todo este tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida.

¿Por qué nuestro universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Es fácil entender por qué el universo no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y producir elementos más pesados que son las que requiere la complejidad biológica. Pero los universos viejos también tienen sus problemas. Conforme para el tiempo en el universo el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habrían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico donde no pueden enfriarse y fundirse en nuevas estrellas.

Pocas estrellas hacen que, a su vez, también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se forman son menos activos que los que se formaron antes, la entropía va debilitando la energía del sistema para realizar trabajo. La producción de elementos radiactivos en las estrellas disminuirá, y los que se formen tendrán semividas más largas. Los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en el planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces será muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas.

Las estrellas típicas como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre las atmósferas de los planetas en órbitas a su alrededor y, a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta lo podrían tener complicado soportando tal lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera del viento solar, pero Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo.

La vida (creo), estará presente en muchos mundos que, al igual que la Tierra, ofrece las condiciones adecuadas

Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del Sistema solar. Poco a poco hemos llegado a apreciar cuán precaria es. Dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos de extinguirse a sí mismos, agotar los recursos naturales, propagar infecciones letales y venenos mortales y emponzoñar la atmósfera, también existen serias amenazas exteriores.

Los movimientos de cometas y asteroides, a pesar de tener la defensa de Júpiter, son una seria y cierta amenaza para el desarrollo y persistencia de vida inteligente en las primeras etapas. Los impactos no han sido infrecuentes en el pasado lejano de la Tierra, habiendo tenido efectos catastróficos. Somos afortunados al tener la protección de la Luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia sí los cuerpos que llegan desde el exterior desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta.

La caída en el planeta de uno de estos enormes pedruscos podría producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución que tantos miles de millones de años le costó al Universo para poder plasmarla en una realidad que llamamos vida.

El secreto reside en el tiempo biológico necesario para desarrollar la vida y el tiempo necesario para desarrollar estrellas de segunda generación y siguientes que en novas y supernovas cristalicen los materiales complejos necesarios para la vida, tales como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, etc.

Parece que la similitud en los “tiempos” no es una simple coincidencia. El argumento, en su forma más simple, lo introdujo Brandon Carter y lo desarrolló John D. Barrow por un lado y por Frank Tipler por otro. Al menos, en el primer sistema solar habitado observado, ¡el nuestro!, parece que sí hay alguna relación entre t(bio) y t(estrella) que son aproximadamente iguales; el t(bio) – tiempo biológico para la aparición de la vida – algo más extenso.

Una atmósfera planetaria adecuada dará la opción de que evolucione la vida y se creen sociedades

La evolución de una atmósfera planetaria que sustente la vida requiere una fase inicial durante la cual el oxígeno es liberado por la fotodisociación de vapor de agua. En la Tierra esto necesitó 2.400 millones de años y llevó el oxígeno atmosférico a aproximadamente una milésima de su valor actual. Cabría esperar que la longitud de esta fase fuera inversamente proporcional a la intensidad de la radiación en el intervalo de longitudes de onda del orden de 1000-2000 ángstroms, donde están los niveles moleculares clave para la absorción de agua.

Este simple modelo indica la ruta que vincula las escalas del tiempo bioquímico de evolución de la vida y la del tiempo astrofísico que determina el tiempo requerido para crear un ambiente sustentado por una estrella estable que consume hidrógeno en la secuencia principal y envía luz y calor a los planetas del Sistema Solar que ella misma forma como objeto principal.

A muchos les cuesta trabajo admitir la presencia de vida en el universo como algo natural y corriente, ellos abogan por la inevitabilidad de un universo grande y frío en el que es difícil la aparición de la vida, y en el supuesto de que ésta aparezca, será muy parecida a la nuestra.

![]()

“Las historias de ciencia ficción en las cuales se sugiere la existencia de seres vivos construidos de silicio en vez del carbono han proliferado desde hace varias décadas, por ejemplo, en los argumentos de muchas películas y series de TV. La idea no es nueva, pues esta se originó en 1891 (¡!), cuando Julio Sheiner escribió sobre la posibilidad de vida extraterrestre fundada en el Silicio.” Biól. Nasif Nahle

Los biólogos, sin embargo, parecen admitir sin problemas la posibilidad de otras formas de vida, pero no están tan seguros de que sea probable que se desarrollen espontáneamente, sin un empujón de formas de vida basadas en el carbono. La mayoría de las estimaciones de la probabilidad de que haya inteligencias extraterrestres en el universo se centran en formas de vida similares a nosotros que habiten en planetas parecidos a la Tierra y que necesiten agua y oxígeno o similar con una atmósfera gaseosa y las demás condiciones de la distancia entre el planeta y su estrella, la radiación recibida, etc. En este punto, parece lógico recordar que antes de 1.957 se descubrió la coincidencia entre los valores de las constantes de la Naturaleza que tienen importantes consecuencias para la posible existencia de carbono y oxígeno, y con ello para la vida en el universo.

emilio silvera

Ago

8

El pensamiento asombroso: ¡Las ideas!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Ludwig Boltzmann será el protagonista de hoy

Hay ecuaciones que son aparentemente insignificantes por su reducido número de exponentes que, sin embargo, ¡dicen tántas cosas…! En la mente de todos están las sencillas ecuaciones de Einstein y de Planck sobre la energía-masa y la radiación de cuerpo negro. Esa es la belleza de la que hablan los físicos cuando se refieren a “ecuaciones bellas”.

Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell…, “y se hizo la luz”

Las ecuaciones de Maxwell…, “y se hizo la luz”

La identidad de Euler: Algunos dijeron de su ecuación: “la expresión matemática más profunda jamás escrita”, “misteriosa y sublime”, “llena de belleza cósmica”, “una explosión cerebral”.

Newton y su segunda ley que, aunque no funcione cuando nos acercamos a velocidades relativistas, rompió la marcha hacia la Gravedad.

Pitágoras y “su” teorema, también debe estar presente como lo está su teorema en las construcciones de todo el mundo y… mucho más.

Schrödinger y su función de onda que tampoco se queda atrás (aunque como la ecuación de Newton, si hablamos de velocidades relativistas…)

Bueno, E = mc2, nos lleva a profundidades de la materia antes jamás vistas y nos permite sacar conclusiones como que, en un gramo de materia está encerrada toda la energíaconsumida por la Humanidad durante un minuto. ¡Masa y Energía son la misma cosa! Einstein, con esa ecuación de arriba de la relatividad especial, vino a cambiar el mundo y, cuando quince años más tarde desarrolló la segunda parte, relatividad general, a partir de entonces, nació la verdadera cosmología. ¡Nos habla de tántas cosas!

¿Qué decir de la maravillosa fórmula de la entropía de Boltzman?

S = k log W

Creo que ahora, hablaremos de ella. Boltzman con su trabajo e ingenio, le dio a la Humanidad la herramienta para que pudiera seguir avanzando en el difícil laberinto de la Cienca, es, sin duda, uno de los físicos más ilustres del siglo XIX.

El trabajo científico desarrollado por Boltzmann en su época crítica de transición que puso el colofón a la física “clásica” –cuya culminación podríamos situar en Maxwell– y antecedió (en pocos años) a la “nueva” física, que podemos decir que comenzó con Max Planck y Einstein. Aunque ciertamente no de la importancia de los dos últimos, la labor científica de Boltzmann tiene una gran relevancia, tanto por sus aportaciones directas (creador junto con “su amigo” Maxwell y Gibbs de la mecánica estadística, aunque sea el formulismo de éste último el que finalmente haya prevalecido; esclarecedor del significado de la entropía, etc.) como por la considerable influencia que tuvo en ilustres físicos posteriores a los que sus trabajos dieron la inspiración, como es el caso de los dos mencionados, Planck y Einstein.

Cuando algo nos gusta y nos atrae, cuando es la curiosidad la que fluía nuestros deseos por saber sobre las cosas del mundo, del Universo y las fuerzas que lo rigen, cuando la Física se lleva dentro al poder reconocer que es el único camino que nos dará esas respuestas deseadas, entonces, amigos míos, los pasos te llevan a esos lugares que, por una u otra razón tienen y guardan los vestigios de aquellas cosas que quieres y admiras. Así me pasó cuando visité el Fermilab, la tumba de Hilbert y, también en Viena, donde no pude resistir la tentación de ver, con mis propios ojos esa imagen de arriba y, desde luego, pensar en lo mucho que significaba la escueta S = k log W que figura en la cabecera de la lápida de Boltzmann como reconocimiento a su ingenio.

El Universo como sistema cerrado está aumentando constantemente su entropía

La sencilla ecuación (como todas las que en Física han tenido una enorme importancia, es la mayor aportaciópn de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la Física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación para el logaritmo es el siguiente: S es la entropía de un Sistema; W el número de microestados posibles de sus partículas elementales y k una constante de proporcionalidad que hoy día recibe el nombre de constante de Boltzmann y cuyo valor es k = 1,3805 x 10-23 J(K (si el logaritmo se toma en base natural). En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la Física comocida como Mecánica Estadistica.

La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Es una medida de desorden o incertidumbre de un sistema.

Como todas las ecuaciones sencillas de gran trascendencia en la física, hay un antes y un después de su formulación: sus consecuencias son de un calado tan profundo que han cambiado la forma de entender el mundo y, en particular, de hacer Física, a partir de ellas.De hecho, en este caso al menos, la sutileza de la ecuación es tal que hoy, más de cien años después de la muerte de su creador, se siguen investigando sus nada triviales consecuencias.

Boltzmann fue un defensor a ultranza del atomismo, polemizando sobre todo con Mach y Ostwald, antiatomistas partidarios de la energética y claros exponentes de la corriente idealista de la física alemana. Tuvo que abandonar su ambiciosa idea de explicar exactamente la irreversibilidad en términos estrictamente mecánicos; pero esta “derrota”, no ocultaré que dolorosa desde el punto de vista personal, le fue finalmente muy productiva, pues de alguna manera fue lo que le llevó al concepto probabilista de la entropía. Estas primeras ideas de Boltzmann fueron reivindicadas y extendidas, en el contexto de la teoría de los sistemas dinámicos inestables, sobre todo por la escuela de Prigogine, a partir de la década de 1970.

La personalidad de Boltzmann era bastante compleja. Su estado de ánimo podía pasar de un desbordante optimismo al más negro pesimismo en cuestión de unas pocas horas. Era muy inquieto; él decía – medio en serio, medio en broma – que eso se debía a haber nacido en las bulliciosas horas finales de los alegres bailes del Martes de Carnaval, previas a los “duelos y quebrantos” (entonces) del Miércoles de Ceniza.

Boltzmann at age 31 with his wife, Henrietta, in 1875

Su lamentable final, su suicidio en Duino (Trieste) el 5 de septiembre de 1906, muy probablemente no fue ajeno a esa retorcida personalidad, aunque su precaria salud física fue seguramente determinante a la hora de dar el trágico paso hacia el lado oscuro.

Uno de los problemas conceptuales más importantes de la física es cómo hacer compatible la evolución irreversible de los sistemas macroscópicos (el segundo principio de la termodinámica) con la mecánica reversible (las ecuaciones de Hamilton o la ecuación de Schrödinger) de las partículas (átomos o moléculas) que las constituyen. Desde que Boltzmann dedujo su ecuación en 1872, este problema ha dado lugar a muy amplios debates, y el origen de la irreversibilidad es, aún hoy en día, controvertido.

En una de sus primeras publicaciones, Boltzmann obtuvo en 1866 una expresión de la entropía, que había sido definida un año antes por Clausius, basado en conceptos mecánicos. Las limitaciones de este trabajo eran que su aplicación se restringía al estudio de los gases y que el sistema era periódico en el tiempo. Además, Boltzmann no pudo deducir de su definición de entropía la irreversibilidad del segundo principio de la termodinámica de Clausius. En 1868, basándose en las ideas probabilísticas de Maxwell, obtuvo la distribución de equilibrio de un gas de partículas puntuales bajo la acción de una fuerza que deriva de un potencial (distribución de Maxwell-Boltzmann).

En el Universo, considerado como sistema cerrado, la entropía crece y…

En 1.872 publicó la denominada ecuación de Boltzmann para cuya deducción se basó, aparentemente, en ideas mecánicas. Esta ecuación contiene, sin embargo, una hipótesis no mecánica (estadística) o hipótesis del caos molecular, que Boltzmann no apreció como tal, y cuya mayor consecuencia es que, cualquiera que sea la distribución inicial de velocidad de un gas homogéneo diluido fuera del equilibrio, ésta evoluciona irreversiblemente hacia la distribución de velocidad de Maxwell. A raíz de las críticas de Loschmidt (paradoja de la reversibilidad) y Zermelo (paradoja de la recurrencia), Boltzmann acabó reconociendo el carácter estadístico de su hipótesis, y en 1877 propuso una relación entre la entropía S de un sistema de energía constante y el número de estados dinámicos W accesibles al sistema en su espacio de fases; esto es, la conocida ecuación S = kB ln W, donde kB es la constante de Boltzmann. En esta nota, se hace una breve descripción de la ecuación de Boltzmann y de la hipótesis del caos molecular.

El comportamiento de los gases siempre dio a los físicos en qué pensar

La ecuación de Boltzmann describe la evolución temporal de un gas diluido de N partículas puntuales de masa m contenidas en un volumen V que interaccionan a través de un potencial de par central repulsivo V(r) de corto alcance a. Como simplificación adicional, considérese que sobre las partículas no actúan campos externos. Si f1(r,v,t) indica la densidad de partículas que en el tiempo t tienen un vector de posición r y velocidad v, que está normalizada en forma:

∫dr ∫dvƒ1(r,v,t) = N

Su evolución temporal es la suma de dos contribuciones. En ausencia de interacción, las partículas que en el tiempo t tienen vector de posición r y velocidad v se encuentran, después de un intervalo de tiempo Δt, en r + v Δt y tiene la misma velocidad. Como

f1(r + vΔt,v,t + Δt) = f1(r,v,t)

en el límite Δt → 0 (2) se escribe:

∂1 f1(r,v,t) = – v∂r f1(r,v,t)

Que es una ecuación invariante bajo el cambio t → – t y v → – v. La evolución es, por tanto, mecánica.

Transportando energía, o, transmutación de materia

Se cumplieron más de cien años desde la muerte de Boltzmann y su trabajo sigue siendo recordado. No pienso que Boltzmann creyera en la existencia real de los átomos, pero sí en su utilidad e incluso en su necesidad para comprender las leyes macroscópicas y la evolución irreversible de los fenómenos macroscópicos desde una base más fundamental que el nivel fenomenológico. Pero había quien (con autoridad) no creía ni en la existencia ni en su utilidad. Este debate no era ajeno a las tendencias ideológicas, religiosas y usos sociales de aquella época porque, en general, la ciencia es parte de la cultura y depende del momento histórico que viven los científicos, al fin y al cabo, seres humanos como los demás, influenciables por su entorno en una gran medida.

Por el siglo XIX, e incluso antes, ya se hablaba de “átomos”* y una rudimentaria teoría cinética de los gases gozaba de aceptación y utilidad científica (recordemos los trabajos de Benoulli, Dalton, Laplace, Poisson, Cauchy, Clausius, Krönig… y Maxwell). Pero fue Boltzmann quien definitivamente profundizó en la cuestión, para el estudio del equilibrio y, sobre todo, intentando explicar mecánicamente (mecano-estadísticamente) la evolución termodinámica irreversible y la descripción de los procesos de transporte ligados a ella. Y, nuevamente (por su enorme importancia) no podemos dejar de mencionar la muy singular labor que hicieron Gibbs, Einstein, Planck, Fermi y otros. Sin la motivación ideológica de Boltzmann, Gibbs elaboró una bellísima, útil y hoy dominante formulación (cuerpo de doctrina) de la termodinámica y física estadística.

Lorentz

Fue Lorentz quien primero utilizó la ecuación de Boltzmann y lo hizo para describir la corriente eléctrica en sólidos dando un paso significativo por encima del pionero Drude. Lorentz introdujo un modelo opuesto al browniano donde partículas ligeras como viento (electrones) se mueven chocando entre sí y con árboles gordos (tales como iones en una red cristalina); un modelo del que se han hecho estudios de interés tanto físico como matemático. Enskog (inspirándose en Hilbert) y Chapman (inspirándose en Maxwell) enseñaron cómo integrar la ecuación de Boltzmann, abriendo vías a otras diversas aplicaciones (hidrodinámica, propagación del sonido, difusión másica, calor, fricción viscosa, termoelectricidad, etc.). Recordemos que Boltzmann encontró como solución de equilibrio de su ecuación una distribución de velocidades antes descubierta por Maxwell (hoy, como reseñé anteriormente, de Maxwell-Boltzmann), por lo que concluyó que así daba base microscópica mecánica (teorema H mecano-estadístico) al segundo principio de la termodinámica (estrictamente, evolución de un sistema aislado hacia su “desorden” máximo).

Está claro que ningún físico que se precie de serlo puede visitar Viena sin visitar el parque Zentralfriedhof para ver la tumba de Boltzmann. Yo sí me pasé por allí. Me senté junto a la tumba; el lugar estaba desierto, y cerrando los ojos traté de conectar con la conciencia del genio. La sensación, extraña y agradable, seguramente fue creada por mi imaginación, pero creo que charlé con él en el interior de mi mente – la fuerza más potente del universo– y aquellos sentimientos, aquel momento, compensaron el esfuerzo del viaje.

En la tumba, sobre una gran lápida de mármol de color blanco con los nombres Ludwig Boltzmann y de los familiares enterrados con él, sobre el busto de Boltzmann, se puede leer la inscripción, a modo de epitafio:

S = k log W

Esta sencilla ecuación es la mayor aportación de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación del logaritmo) es el siguiente:

- S es la entropía de un sistema.

- W es el número de microestados posibles de sus partículas elementales.

- k es una constante de proporcionalidad que hoy recibe el nombre de Constante de Boltzmann, de valor 1’3805 × 10-23 J/K (si el logaritmo se toma en la base natural)

¿Qué secretos se encierran aquí? ¿Cómo nos lleva a estos pensamientos?

En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la física conocida como mecánica estadística.

Como todas las ecuaciones sencilla de gran trascendencia en la física (como la famosa E = mc2), hay un antes y un después de su formulación: sus consecuencias son de un calado tan profundo que cambiaron la forma de entender el mundo, y en particular, de hacer física a partir de ellas. De hecho, la sutileza de la ecuación es tal que hoy, cien años después de la muerte de su creador, se siguen investigando sus nada triviales consecuencias. Creo que lo mismo ocurrirá con α = 2πe2/ħc que, en tan reducido espacio y con tan pocos símbolos, encierra los misterios del electromagnetismo (el electrón), de la constante de Planck (la mecánica cuántica), y de la luz (la relatividad de Einstein), todo ello enterrado profundamente en las entrañas de un número: 137.

Bueno, a pesar de todo lo anterior, Schrödinger nos decía:

“La actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo”

¡Lo grande y lo pequeño! ¡Son tantos los secretos de la Naturaleza!

Siempre hemos tenido consciencia de que en física, había que buscar nuevos paradigmas, nuevos caminos que nos llevaran más lejos. Es bien conocida la anécdota de que a finales del siglo XIX un destacado físico de la época William Thomson (1824-1907) conocido como Lord Kelvin, se atrevió a decir que solo dos pequeñas “nubecillas” arrojaban sombras sobre el majestuoso panorama de conocimiento que había construido la física clásica desde Galileo y Newton hasta ese momento: el resultado del experimento de Michelson-Morley, el cual había fallado en detectar la existencia del supuesto éter luminífero; y la radiación del cuerpo negro, i.e la incapacidad de la teoría electromagnética clásica de predecir la distribución de la energía radiante emitida a diferentes frecuencias emitidas por un radiador idealizado llamado cuerpo negro. Lo que Lord Kelvin no puedo predecir es que al tratar de disipar esas dos “nubecillas”, la física se vería irremediablemente arrastrada a una nueva física: la física moderna fundada sobre dos revoluciones en ciernes: la revolución relativista y la revolución cuántica con dos científicos como protagonistas: Planck y Albert Einstein. Sin embargo, ha pasado un siglo y seguimos con esas dos únicas guías para continuar el camino y, resultan insuficientes para llegar a la meta que… ¡Está tan lejos!

emilio silvera

Ago

7

¡Púlsares! Estrellas de neutrones pulsantes a velocidades increíbles

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Púlsares y galaxias ~

Clasificado en Púlsares y galaxias ~

Comments (1)

Comments (1)

En el verano de 1967 Anthony Hewish y sus colaboradores de la Universidad de Cambridge detectaron, por accidente, emisiones de radio en los cielos que en nada se parecían a las que se habían detectado hasta entonces. Llegaban en impulsos muy regulares a intervalos de sólo 1 1/3 segundos. Para ser exactos, a intervalos de 1,33730109 segundos. La fuente emisora recibió el nombre de “estrella pulsante” o “pulsar”.

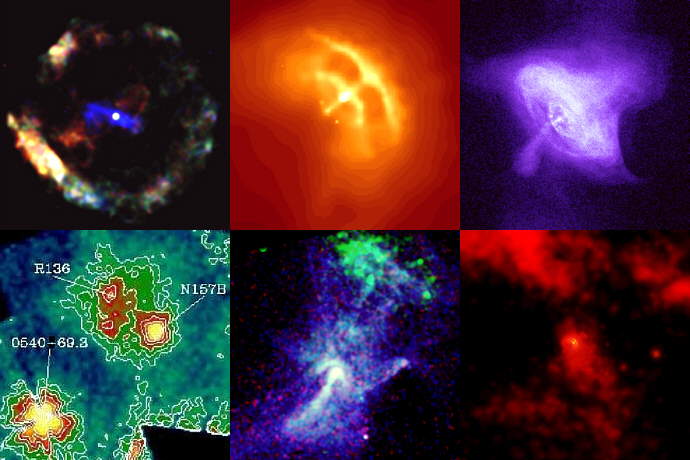

Esta es la imagen que de un púlsar tenemos pero…

¿QUE SON LOS PÚLSARES?

Un púlsar es una fuente de radio desde la que se recibe un tren de pulsos altamente regular. Han sido catalogados cerca de un millar de púlsares desde que se descubriera el primero en 1967. Los Púlsares son Estrellas de Neutrones en rápida rotación, con un diámetro de 20-30 Km. Las estrellas se hallan altamente magnetizadas (alrededor de 10 exp.8 tesla), con el eje magnético inclinado con respecto al eje de rotación.

La emisión de radio se cree que surge por la aceleración de partículas cargadas por encima de los polos magnéticos. A medida que rota la estrella, un haz de ondas de radio barre la Tierra, siendo entonces observado el pulso, de forma similar a la luz de un faro. Los períodos de los pulsos son típicamente de 1 s pero varían desde los 1,56 ms (púlsares de milisegundo) hasta los 4’3 s

Los períodos de los pulsos se alargan gradualmente a medida que las estrellas de neutrones pierden energía rotacional, aunque unos pocos púlsares jóvenes son propensos a súbitas perturbaciones conocidas como ráfagas. Las medidas precisas de tiempos en los púlsares han revelado la presencia de púlsares binarios, y un púlsar, PSR 1257+12, se ha demostrado que está acompañado por objetos de masa planetaria. Han sido detectados destellos ópticos procedentes de unos pocos púlsares, notablemente los Púlsares del Cangrejo y Vela.

La mayoría de los púlsares se piensa que se crean en explosiones de supernova por el colapso del núcleo de una estrella supergigante, aunque en la actualidad hay considerables evidencias de que al menos algunos de ellos se originan a partir de enanas blancas que han colapsado en estrellas de neutrones después de una acreción de masa de una estrella compañera. (Púlsar reciclado).

La gran mayoría de los púlsares conocidos se encuentran en la Vía Láctea y están concentrados en el plano galáctico. Se estima que hay unos 100.000 púlsares en la Galaxia. Las observaciones de la dispersión interestelar y del efecto Faraday en los púlsares suministran información sobre la distribución de electrones libres y de los campos magnéticos de la Vía Láctea.

Cuando un púlsar está en órbita con otra estrella, estamos hablando de un púlsar binario, cuya existencia es revelada por un cambio cíclico en el período de pulsación a medida que las dos estrellas orbitan la una en torno a la otra. Se conocen alrededor de 50 púlsares binarios, con períodos orbitales que varían entre menos de 1 hora y varios años, y períodos de pulsión entre 1,6 ms y más de 1 s.

Imagen más aclaratoria del PSR 1913+16

El primer púlsar binario conocido, PSR 1913+16, fue descubierto en 1974. Consiste en un púlsar que tiene 17 pulsaciones por segundo, en una órbita altamente excéntrica con un período de 7,75 horas alrededor de una segunda estrella de neutrones en la que no se han observado pulsaciones. Cada estrella tiene unas 1,4 masas solares, próxima al límite de Chandrasekhar, y el período orbital se está acortando gradualmente debido a la pérdida de energía a través de radiación gravitacional.

El primer púlsar binario conocido, PSR 1913+16, fue descubierto en 1974. Consiste en un púlsar que tiene 17 pulsaciones por segundo, en una órbita altamente excéntrica con un período de 7,75 horas alrededor de una segunda estrella de neutrones en la que no se han observado pulsaciones. Cada estrella tiene unas 1,4 masas solares, próxima al límite de Chandrasekhar, y el período orbital se está acortando gradualmente debido a la pérdida de energía a través de radiación gravitacional.

Otro púlsar binario destacable es PSR 1957 + 20, llamado en ocasiones púlsar de la viuda negra, en el que la intensa radiación procedente del pulsar está evaporando su pequeña estrella compañera. Algunos púlsares binarios se saben ahora que son púlsares reciclados que han adquirido altas velocidades de rotación debido a la acreción de gas procedente del compañero.

El púlsar del milisegundo brilla cada pocas milésimas de segundo. El primero en ser descubierto, PSR 1937 + 21, tiene un período de 1,56 ms, siendo aún el del período más corto conocido y próximo al mínimo teórico para una estrella de neutrones en rotación. Han sido descubiertos más de 60 púlsares con períodos de menos de 20 milisegundos, muchos de ellos en cúmulos globulares. Los púlsares de milisegundo poseen una rotación extremadamente estable y mantiene una regularidad mayor que la de los relojes atómicos.

También está el púlsar de rayos X. Aquí estamos hablando de una binaria de rayos X que tiene una variabilidad regular, en la que la pulsación está asociada al período de rotación de la compañera compacta, una estrella de neutrones magnetizada.

Los períodos varían desde unos pocos segundos hasta unos pocos minutos. Estas pulsaciones se piensa que están provocadas por el campo magnético que canaliza el gas en acreción hacia los polos de la estrella produciendo “manchas calientes” localizadas que se hacen visibles o no a medida que rota la estrella. Un ejemplo de dicho sistema es Hércules X-1.

La mayoría de los púlsares se piensa que se crean en explosiones de supernova por el colapso del núcleo de una estrella supergigante, aunque en la actualidad hay considerables evidencias de que al menos algunos de ellos se originan a partir de enanas blancas que han colapsado en estrellas de neutrones después de una acreción de masa de una estrella compañera. (Púlsar reciclado).

Otro tipo de púlsar es el llamado óptico que sufre pulsaciones en la parte visible del espectro, además de en longitudes de onda de radio y de otros tipos. El primer púlsar cuyas pulsaciones ópticas fueron descubiertas fue el Púlsar del Cangrejo, en 1969, seguido del Púlsar Vela en 1977.

El púlsar denominado “reciclado” es un púlsar con un campo magnético inusualmente bajo (1-100 tesla), un ritmo de frenado pequeño y un período de pulsos frecuentemente muy bajo, encontrándose a menudo en sistemas binarios.

Se cree que los púlsares reciclados son púlsares ordinarios que han perdido energía y se han debilitado, y que luego se han puesto a girar de nuevo por acreción del gas de la estrella compañera. Existe una alta proporción de púlsares reciclados en los núcleos de los cúmulos globulares, donde la alta densidad de estrellas hace más probable la captura de una vieja estrella de neutrones en un sistema binario. Los primeros púlsares reciclados en ser descubiertos tenían períodos de pulsos muy cortos y se conocen como “púlsares de milisegundo”, aunque más tarde se descubrieron otros con períodos mucho más largo.

Para poder llegar a estrella de neutrones, la estrella original que implosiona es más masiva que nuestro Sol. La estrella de Neutrones es muy densa, tan densa como el núcleo de un átomo y, cuando colapsa se convierte en un púlsar giratorio que es el resultado de una explosión de supernova como la presenciada en 1054.

Hasta donde podemos saber, estos objetos y otros más exóticos aún, están presentes en todas las galaxias del Universo que, como tantas veces se ha dicho aquí, son universos en miniatura en los que podemos encontrar todo aquello de lo que está conformado el Cosmos. La materia y las fuerzas fundamentales, el espaciotiempo y… ¡La vida!

emilio silvera

Ago

7

Venus (un planeta imposible)

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Nuevos mundos ~

Clasificado en Nuevos mundos ~

Comments (0)

Comments (0)

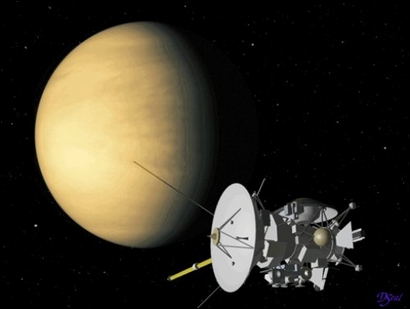

El planeta Venus que es con diferencia el planeta más brillante del Sistema solar, está cubierto completamente de Nubes, su atmósfera está compuesta (en volumen) en un 96,5% de dióxido de carbono y un 3,5% de nitrógeno, con trazas de dióxido de azufre, vapor de agua, argón, hidrógeno y monóxido de carbono. Como no se deja ver por nuestros telescopios al estar oculto por esa atmósfera enrarecida, se han tenido que enviar ingenios espaciales a su superficie para que nos enviaran imágenes de cómo era en realidad.

Es un mundo abrasador, con temperaturas medias que rondan los 475 Cº que le convierten en el planeta más caliente del Sistema Solar, por delante incluso de Mercurio, pese a que este último se encuentra más cerca del Sol…, envuelto en una sofocante atmósfera, atrapa la mayor parte de la radiación solar, generando un efecto invernadero fuera de control , y aplasta la superficie con presiones equivalentes a 90 veces la que se registran en La Tierra a nivel del mar, todo en Venus parece estar sometido al calor más extremo, o, casi todo.

Tiene una cubierta de nubes blancas sin fracturas que ocultan la superficie

A 125 Kilómetros de altura, como desvelan ahora los datos acumulados por la Venus Express, encontramos lo impensable…una capa atmósférica extremadamente fría, con temperaturas que podrían situarse en los -175°C, o lo que es lo mismo 650 Grados centígrados inferior a las que se registran a nivel de la superficie. Tan gélida que incluso es posible que en ella exista, lo que es aún más sorprendente, nieve carbónica, Dioxido de Carbono helado como el que podemos ver en Marte. Pero Marte esta lejos de ser el “infierno planetario” que es Venus.

La Venus Express enviada para estudiar el planeta

A Venus han sido enviada muchas misiones por las distintas Agencias Espaciales de la Tierra: Sputnik 7, Venera 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, Mariner 1, 2, 5, Sputnik 19, 20, 21, Cosmos 27, 96, 167 y otras. No todas fueron un éxito y, la mayoría, dejaron de transmitir datos a los pocos minutos de su aterrizaje, otras fallaron en el lanzamiento y algunas sobrevolaron el planeta y tomaron datos valiosos.

Venera 9 fue el primer satélite artificial de Venus en órbita, desde donde descendió un Lander que aterrizó y recabó datos de temperatura y presión atmosférica, 50 min después se perdió contacto. Venera 10 Se puso en órbita y descendió un vehículo que recopiló datos 53 minutos después de aterrizar. Pionner Venus Orbiter (Pionner 12) Entró en órbita elíptica. Observó 6 cometas entre ellos el Halley. Recopiló datos de Venus. En 1992 se desintegró en la atmósfera. Pionner Venus Multiprobe (Pionner 13) Entró en órbita. Desde el orbitador descendió una sonda que a su vez portava 3 sondas más, entrando a la atmósfera las 4, una de ellas recabó datos 45 min después del aterrizaje.

Las misiones Venera 13 y 14: la 13 Aterrizó y tomó las primeras fotografías de la superficie de Venus. Taladró la superficie. Se perdió contacto 127 min después del aterrizaje. La 14 Aterrizó y estudió la composición química de la superficie de Venus, tomó fotografías y se perdió contacto 57 min después de haber aterrizado.

Venus tiene muchos volcanes. El 85% del planeta está cubierto por roca volcánica. La lava ha creado surcos, algunos muy largos. Hay uno de 7.000 km. En Venus también hay cráteres de los impactos de los meteoritos. Sólo de los grandes, porque los pequeños se deshacen en la espesa atmósfera. Las fotos muestran el terreno brillante, como si estuviera mojado. Pero Venus no puede tener agua líquida, a causa de la elevada temperatura. El brillo lo provocan compuestos metálicos.

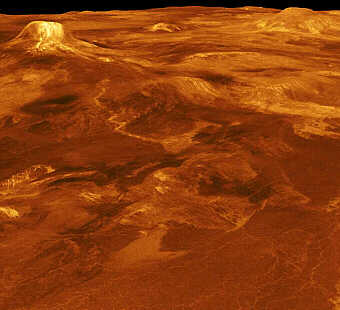

En marzo de 1982, la nave Venera 13 resistió durante dos horas, enviando imágenes como esta. Ahí podéis ver, en la parte inferior derecha un trozo de la nave sobre el planeta Venus.

La superficie de Venus es relativamente joven, entre 300 y 500 millones de años. Tiene amplísimas llanuras, atravesadas por enormes rios de lava, y algunas montañas. Es el segundo planeta del Sistema solar y el más semejante a la Tierra por su tamaño, masa, densidad y volumen. Los dos se formaron en la misma época, a partir de la misma nebulosa.

Sin embargo, como hemos dicho, es diferente de la Tierra. No tiene océanos y su densa atmósfera provoca un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta los 480 ºC. Es abrasador. Los primeros astrónomos pensaban que Venus eran dos cuerpos diferentes porque, unas veces se ve un poco antes de salir el Sol y, otras, justo después de la puesta. Venus gira sobre su eje muy lentamente y en sentido contrario al de los otros planetas. El Sol sale por el oeste y se pone por el este, al revés de lo que ocurre en La Tierra. Además, el día en Venus dura más que el año.

Son muchas y variadas las fotografías que ahora tenemos de la superficie de Venus y que han posibilitado que conozcamos mejor aquel planeta. Por ejemplo, la nave Venus Express envió mapas infrarrojos que muestran variaciones de calor entre las rocas de la superficie del planeta Venus. Los científicos dijeron que algunas zonas son ligeramente más frías, lo que sugiere que tienen una composición diferente. Los investigadores alemanes que trabajaron en la misión dijeron que estas rocas podrían ser similares a las rocas continentales que se encuentran en la Tierra. La naturaleza de tales rocas serían de granito. En nuestro planeta, el granito es creado durante el proceso de reciclado de las rocas que sucede en los bordes de las grandes placas geológicas que cubren la Tierra. En los límites de estas placas, las rocas antiguas son empujadas hacia el fondo del planeta, modificadas con el agua y luego vuelven a la superficie a través de los volcanes. Fundamentalmente, si hay rocas de granito en Venus, entonces, alguna vez hubo un océano y un proceso de movimiento de placas tectónicas en el pasado.

Ilustración de las altitudes y profundidades de la superficie de Venus

En 2009 se publicó que una sonda europea en la órbita de Venus enviaba nuevos datos indicadores de que una vez hubo en el planeta una gran cantidad de agua en su superficie, e incluso tuvo un sistema de placas tectónicas. La nueva evidencia fue obtenida a través del Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer (VIRTIS), un instrumento a bordo del Venus Express. Los datos obtenidos por el instrumento han sido combinados con los mapas de elevación de la superficie obtenidos previamente. VIRTIS pudo ver a través de las espesas nubes que cubren la superficie de Venus y analizar detalladamente las variaciones de energía del calor que proviene de las rocas. Diferentes composiciones geológicas son irradiadas en longitudes de onda ligeramente diferentes.

Los nuevos mapas del hemisferio sur de Venus muestraron que las rocas de las mesetas de Alfa y Phoebe Regio son de un color más claro y mucho más viejas en comparación con las que se encuentran en el resto del planeta. En la Tierra, esas rocas de colores claros suelen ser de granito. Esto contrasta con las rocas de basalto – características de las cuencas oceánicas – vistas por las sondas rusas del programa Venera en las décadas del 1970 y 1980 respectivamente.

Impresionante imagen de la superficie de Venus, cortesía de la NASA/JPL.

Antes he mencionado la densa atmósfera de aquel planeta, su presión en la superficie es de unos 92 bares (es decir, 92 veces la presión al nivel del mar en la Tierra. Esa presión unida a una temperatura media de 460 ºC debido al efecto invernadero -los rayos son muy frecuentes-, hacen del planeta un lugar poco recomendable para pasar allí una temporada de vacaciones. Una capa gruesa de nubes situada a unos 45 km de la superficie envuelve todo el planeta y, la composición de esas nubes son el ácido sulfúrico y gotas de agua que oscurecen permanentemente la superficie.

A través de telescopios ópticos, Venus aparece prácticamente sin rasgos distintivos, aunque en longitudes de onda ultravioletas pueden observarse corrientes de nubes extendiendose directamente desde el ecuador hacia los polos.

Representación de Terra Instar

La superficie seca de Venus se asemeja más a la de la Tierra que a la del planeta Marte. El 70% de su total es básicamente plana, con desniveles inferiores a los 500 metros. Las depresiones reciben el nombre de Planicies y alcanzan hasta 2 Km por debajo del radio medio del planeta. Las más importantes son las planicies de Atalanta, Sedna, Guinevere y Niobe. El 10% del planeta está dominado por dos grandes mesetas; elevaciones en forma de continentes, a las que se les ha dado los nombres de las dos más grandes divinidades femeninas de la mitología griega y babilónica: Aphrodite e Isntar.

Hoy he querido dejar aquí algunos datos sobre un planeta que vemos brillar en el cielo y al que llamamos Lucero del Alba pero del que, en realidad, no se sabe mucho y se ha prestado desde siempre, mucha más atención a Marte, Júpiter o Saturno que a Venus y Mercurio del que hablaré otro día.

Alguna vez me he preguntado: ¿Habrá alguna clase de vida en aquel infierno?

emilio silvera

Totales: 84.204.859

Totales: 84.204.859 Conectados: 52

Conectados: 52