Feb

5

Teorías, masas, partículas, dimensiones…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Clasificado en Física Cuántica ~

Comments (0)

Comments (0)

Las Teorías:

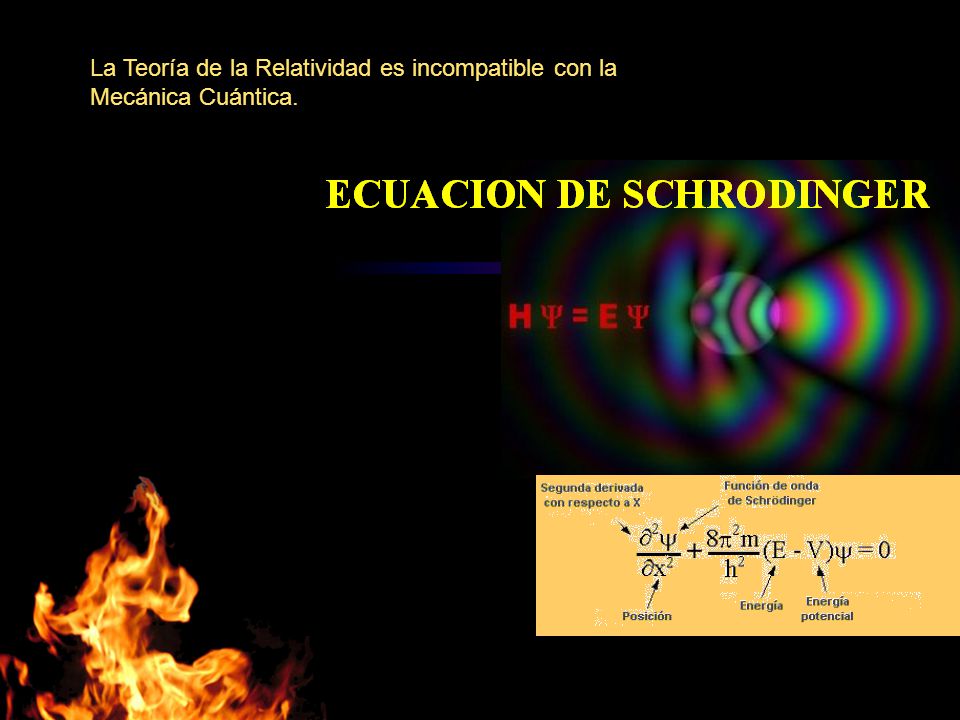

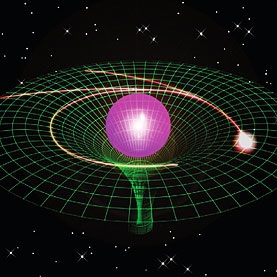

Una nos habla del Cosmos y de como el espacio se curva ante la presencia de masas, la otra, nos habla de funciones de ondas, entrelazamientos cuánticos, de diminutos objetos que conforman la materia y hacen posibles los átomos y la vida.

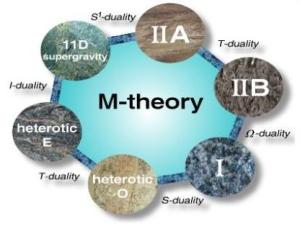

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”.

Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo (¿y Perelman? ¿Por qué nos se ha implicado?). Hablan de 10, 11 y 26 dimensiones, siempre, todas ellas espaciales menos una que es la temporal. Vivimos en cuatro: tres de espacio (este-oeste, norte-sur y arriba-abajo) y una temporal. No podemos, ni sabemos o no es posible instruir, en nuestro cerebro (también tridimensional), ver más dimensiones. Pero llegaron Kaluza y Klein y compactaron, en la longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. ¡Problema solucionado!

La longitud de Planck (ℓP) u hodón (término acuñado en 1926 por Robert Lévi) es la distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener una geometría clásica. Una medida inferior previsiblemente no puede ser tratada adecuadamente en los modelos de física actuales debido a la aparición de efectos de Gravedad Cuántica.

¿Quién puede ir a la longitud de Planck para verla? A distancias comparables con la longitud de Planck, se cree que están sucediendo cosas muy curiosas que rebasan ampliamente los límites de nuestra imaginación. A diferencia de la filosofía reduccionista que propone que lo más complejo está elaborado -axiomáticamente- a partir de lo más elemental, lo que está sucediendo en la escala de Planck no parece tener nada de elemental o sencillo. Se cree que a esta escala la continuidad del espacio-tiempo en vez de ir marchando sincronizadamente al parejo con lo que vemos en el macrocosmos de hecho stá variando a grado tal que a nivel ultra-microscópico el tiempo no sólo avanza o se detiene aleatoriamente sino inclusive marcha hacia atrás, una especie de verdadera máquina del tiempo. Las limitaciones de nuestros conocimientos sobre las rarezas que puedan estar ocurriendo en esta escala en el orden de los 10-35 metros, la longitud de Planck, ha llevado a la proposición de modelos tan imaginativos y tan exóticos como la teoría de la espuma cuántica que supuestamente veríamos aún en la ausencia de materia-energía si fuésemos ampliando sucesivamente una porción del espacio-tiempo plano.

La puerta de las dimensiones más altas quedó abierta y, a los teóricos, se les regaló una herramienta maravillosa. En el Hiperespacio, todo es posible. Hasta el matrimonio de la relatividad general y la mecánica cuántica, allí si es posible encontrar esa soñada teoría de la Gravedad cuántica.

Así que, los teóricos, se han embarcado a la búsqueda de un objetivo audaz: buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intenso calor del universo en sus primeros tiempos, una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas. Todo debe ser contestado a partir de una ecuación básica.

¿Dónde radica el problema?

El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo de la observación, o no lo tiene todavía si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello, no la tiene ni el nuevo acelerador de partículas LHC que mencioné en páginas anteriores.

La verdad es que, la teoría que ahora tenemos, el Modelo Estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido a altas energías.

¡Necesitamos algo más avanzado!

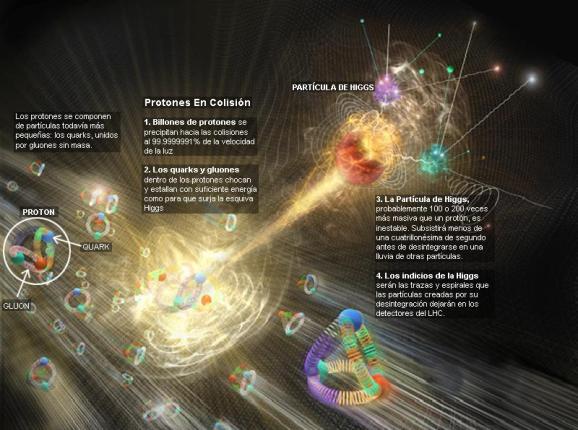

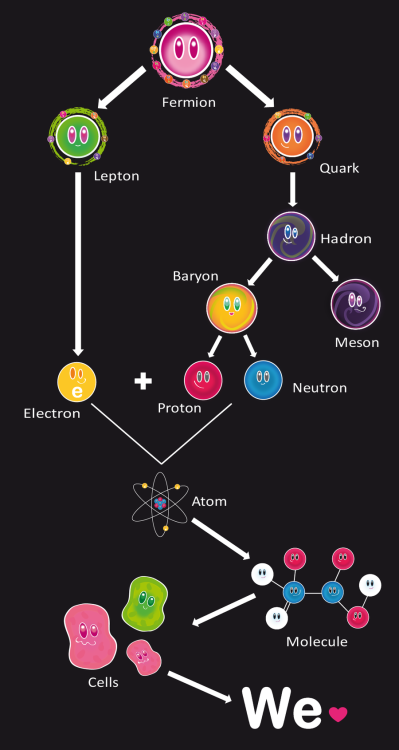

Cada partícula tiene encomendada una misión

Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las demás partículas. Cuando su autor lanzó la idea al mundo, resultó además de nueva muy extraña. El secreto de todo radica en conseguir la simplicidad: el átomo resulto ser complejo lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones, resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo, tan pequeño, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones y, ahora, queremos continuar profundizando, sospechamos, que después de los quarks puede haber algo más.

Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el vacío y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por este campo, toman masa. Esto no es por sí mismo destacable, pues las partículas pueden tomar energía de los campos (gauge) de los que hemos comentado, del campo gravitatorio o del electromagnético. Si llevamos un bloque de plomo a lo alto de la Torre Eiffel, el bloque adquiriría energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra.

Cuando los físicos hablan de la belleza de algunas ecuaciones, se refieren a las que, como ésta, dicen mucho con muy pocos caracteres. De hecho, puede que ésta sea la ecuación más famosa conocida en nuestro mundo.

Como E=mc2, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del Sistema Tierra-bloque de plomo. Aquí hemos de añadirle amablemente un poco de complejidad a la venerable ecuación de Einstein. La masa, m, tiene en realidad dos partes. Una es la masa en reposo, m0, la que se mide en el laboratorio cuando la partícula está en reposo. La partícula adquiere la otra parte de la masa en virtud de su movimiento (como los protones en el acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a c) o en virtud de su energía potencial de campo. Vemos una dinámica similar en los núcleos atómicos. Por ejemplo, si separamos el protón y el neutrón que componen un núcleo de deuterio, la suma de las masas aumenta.

Pero la energía potencial tomada del campo de Higgs difiere en varios aspectos de la acción de los campos familiares. La masa tomada de Higgs es en realidad masa en reposo. De hecho, en la que quizá sea la versión más apasionante de la teoría del campo de Higgs, éste genera toda la masa en reposo. Otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas.

Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan éstas al campo de Higgs.

La influencia de Higgs en las masas de los quarks y de los leptones, nos recuerda el descubrimiento por Pieter Zeeman, en 1.896, de la división de los niveles de energía de un electrón cuando se aplica un campo magnético al átomo. El campo (que representa metafóricamente el papel de Higgs) rompe la simetría del espacio de la que el electrón disfrutaba.

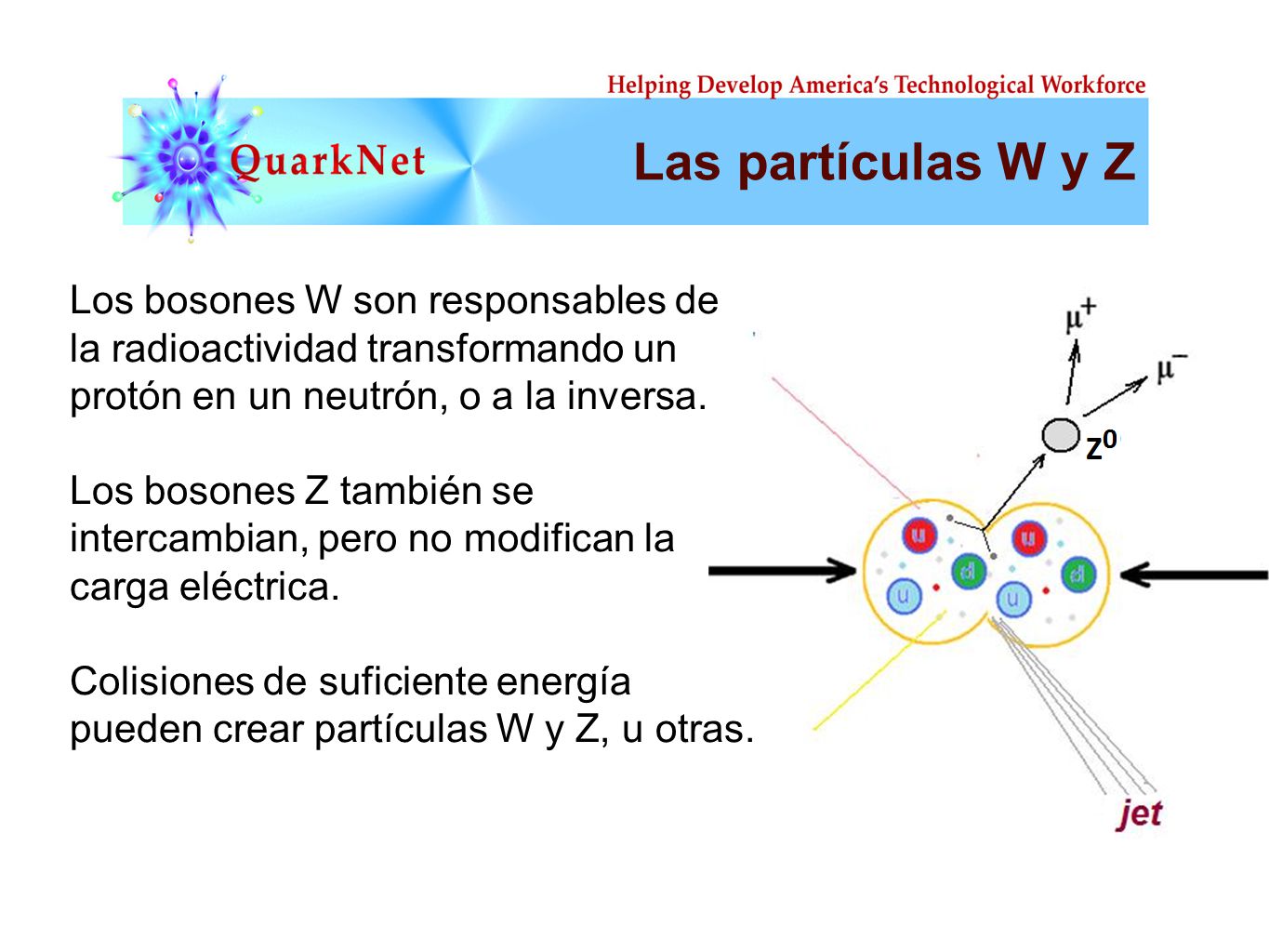

Hasta hace bien poco no teniamos ni idea de que reglas controlan los incrementos de masa generados por el Higgs (de ahí la expectación creada por el nuevo acelerador de partículas LHC cuando la buscaba). Pero el problema es irritante: ¿por qué sólo esas masas -Las masas de los W+, W–, y Zº, y el up, el down, el encanto, el extraño, el top y el bottom, así como los leptones – que no forman ningún patrón obvio?

Las masas van de la del electrón 0’0005 GeV, a la del top, que tiene que ser mayor que 91 GeV. Deberíamos recordar que esta extraña idea (el Higgs) se empleó con mucho éxito para formular la teoría electrodébil (Weinberg-salam). Allí se propuso el campo de Higgs como una forma de ocultar la unidad de las fuerzas electromagnéticas y débiles. En la unidad hay cuatro partículas mensajeras sin masa -los W+, W–, Zº y fotón que llevan la fuerza electrodébil. Además está el campo de Higgs, y, rápidamente, los W y Z chupan la esencia de Higgs y se hacen pesados; el fotón permanece intacto. La fuerza electrodébil se fragmenta en la débil (débil porque los mensajeros son muy gordos) y la electromagnética, cuyas propiedades determina el fotón, carente de masa. La simetría se rompe espontáneamente, dicen los teóricos. Prefiero la descripción según la cual el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa.

Las masas de los W y el Z se predijeron con éxito a partir de los parámetros de la teoría electrodébil. Y las relajadas sonrisas de los físicos teóricos nos recuerdan que Gerard ^t Hooft y Veltman dejaron sentado que la teoría entera esta libre de infinitos.

Pero, encierra tantos misterios la materia que, a veces me hace pensar en que la podríamos denominar de cualuquier manera menos de inerte ¡Parece que la materia está viva!

Son muchas las cosas que desconocemos y, nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas.

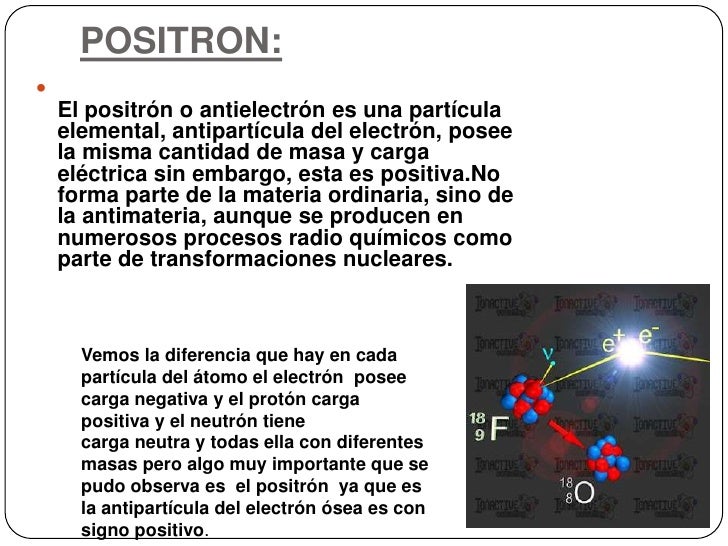

El electrón y el positrón son notables por sus pequeñas masas (sólo 1/1.836 de la del protón, el neutrón, el antiprotón o antineutrón), y, por lo tanto, han sido denominados leptones (de la voz griega lentos, que significa “delgado”).

Aunque el electrón fue descubierto en 1.897 por el físico británico Josepth John Thomson (1856-1940), el problema de su estructura, si la hay, no está resuelto. Conocemos su masa y su carga negativa que responden a 9,1093897 (54) x 10-31 Kg la primera y, 1,602 177 33 (49) x 10-19 culombios, la segunda, y también su radio clásico: r0 = e2/mc2 = 2’82 x 10-13 m. No se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos cursiva que el electrón (o positrón) y que lleve una carga eléctrica, sea lo que fuese (sabemos como actúa y cómo medir sus propiedades, pero aun no sabemos qué es), tenga asociada un mínimo de masa, y que esta es la que se muestra en el electrón.

Lo cierto es que, el electrón, es una maravilla en sí mismo. El Universo no sería como lo conocemos si el electrón (esa cosita “insignificante”), fuese distinto a como es, bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí ahora.

¡No por pequeño, se es insignificante!

Recordémoslo, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas.

En realidad, existen partículas que no tienen en absoluto asociada en ellas ninguna masa (es decir, ninguna masa en reposo). Por ejemplo, las ondas de luz y otras formas de radiación electromagnéticas se comportan como partículas (Einstein en su efecto fotoeléctrico y De Broglie en la difracción de electrones*.

Esta manifestación en forma de partículas de lo que, de ordinario, concebimos como una onda se denomina fotón, de la palabra griega que significa “luz”.

El fotón tiene una masa de 1, una carga eléctrica de o, pero posee un espín de 1, por lo que es un bosón. ¿Cómo se puede definir lo que es el espín? Los fotones toman parte en las reacciones nucleares, pero el espín total de las partículas implicadas antes y después de la reacción deben permanecer inmutadas (conservación del espín). La única forma que esto suceda en las reacciones nucleares que implican a los fotones radica en suponer que el fotón tiene un espín de 1. El fotón no se considera un leptón, puesto que este termino se reserva para la familia formada por el electrón, el muón y la partícula Tau con sus correspondientes neutrinos: Ve, Vu y VT.

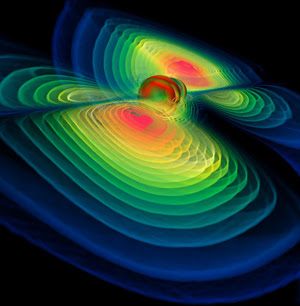

Existen razones teóricas para suponer que, cuando las masas se aceleran (como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional), emiten energía en forma de ondas gravitacionales. Esas ondas pueden así mismo poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón.

La fuerza gravitatoria es mucho, mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con sólo 1/1039 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. El gravitón (aún sin descubrir) debe poseer, correspondientemente, menos energía que el fotón y, por tanto, ha de ser inimaginablemente difícil de detectar.

De todos modos, el físico norteamericano Joseph Weber emprendió en 1.957 la formidable tarea de detectar el gravitón. Llegó a emplear un par de cilindros de aluminio de 153 cm. De longitud y 66 de anchura, suspendidos de un cable en una cámara de vacío. Los gravitones (que serían detectados en forma de ondas), desplazarían levemente esos cilindros, y se empleó un sistema para detectar el desplazamiento que llegare a captar la cienmillonésima parte de un centímetro.

Han llevado años captarlas, las ondas gravitatorias llevadas por el gravitón son débiles

Las débiles ondas de los gravitones, que producen del espacio profundo, deberían chocar contra todo el planeta, y los cilindros separados por grandes distancias se verán afectados de forma simultánea. En 1.969, Weber anunció haber detectado los efectos de las ondas gravitatorias. Aquello produjo una enorme excitación, puesto que apoyaba una teoría particularmente importante (la teoría de Einstein de la relatividad general). Desgraciadamente, nunca se pudo comprobar mediante las pruebas realizadas por otros equipos de científicos que duplicaran el hallazgo de Weber.

De todas formas, no creo que, a estas alturas, nadie pueda dudar de la existencia de los gravitones, el bosón mediador de la fuerza gravitatoria. La masa del gravitón es o, su carga es o, y su espín de 2. Como el fotón, no tiene antipartícula, ellos mismos hacen las dos versiones.

Tenemos que volver a los que posiblemente son los objetos más misteriosos de nuestro Universo: Los agujeros negros. Si estos objetos son lo que se dice (no parece que se pueda objetar nada en contrario), seguramente serán ellos los que, finalmente, nos faciliten las respuestas sobre las ondas gravitacionales y el esquivo gravitón.

La onda gravitacional emitida por el agujero negro produce una ondulación en la curvatura del espacio-temporal que viaja a la velocidad de la luz transportada por los gravitones.

Hay aspectos de la física que me dejan totalmente sin habla, me obligan a pensar y me transporta de este mundo material nuestro a otro fascinante donde residen las maravillas del Universo. Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, ![]() es la escala de longitud por debajo de la cual el espacio tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro.

es la escala de longitud por debajo de la cual el espacio tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) juega un papel clave en la entropía de un agujero negro.

Me llama poderosamente la atención lo que conocemos como las fluctuaciones de vacío, esas oscilaciones aleatorias, impredecibles e ineliminables de un campo (electromagnético o gravitatorio), que son debidas a un tira y afloja en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada momentáneamente energía de regiones adyacentes y luego la devuelven.

Ordinariamente, definimos el vacío como el espacio en el que hay una baja presión de un gas, es decir, relativamente pocos átomos o moléculas. En ese sentido, un vacío perfecto no contendría ningún átomo o molécula, pero no se puede obtener, ya que todos los materiales que rodean ese espacio tienen una presión de vapor finita. En un bajo vacío, la presión se reduce hasta 10-2 pascales, mientras que un alto vacío tiene una presión de 10-2-10-7 pascales. Por debajo de 10-7 pascales se conoce como un vacío ultraalto.

No puedo dejar de referirme al vaciotheta (vació θ) que, es el estado de vacío de un campo gauge no abeliano (en ausencia de campos fermiónicos y campos de Higgs).

El vacío theta es el punto de partida para comprender el estado de vacío de las teoría gauge fuertemente interaccionantes, como la cromodinámica cuántica. En el vacío theta hay un número infinito de estados degenerados con efecto túnel entre estos estados. Esto significa que el vacío theta es análogo a una fundón de Bloch* en un cristal.

Se puede derivar tanto como un resultado general o bien usando técnicas de instantón. Cuando hay un fermión sin masa, el efecto túnel entre estados queda completamente suprimido.

Cuando hay campos fermiónicos con masa pequeña, el efecto túnel es mucho menor que para campos gauge puros, pero no está completamente suprimido.

Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos pero que tampoco sabemos, en realidad, a que son debidos. Si, sabemos ponerles etiquetas como, por ejemplo, la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio y, con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transuránidos.

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más importante de ruptura, sobre pasando a la emisión de partículas alfa.

emilio silvera

Feb

4

¿Es igual el Universo en todas partes?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Hablamos del eslabón perdido pero, son muchos los cabos sueltos que no hemos sabido unir

¿Qué es lo que nos apartó tan decisivamente de todas las otras especies con las que compartimos el planeta? ¿En qué momento de nuestra historia evolutiva aparecieron las diferencias que nos separaron de los demás criaturas? ¿La denominada “mente” (o mundo mental) es algo específico de los humanos o se trata de un rasgo general de la psicología animal? ¿Por qué surgió el lenguaje? ¿Qué es eso que llamamos cultura, y que muchos consideran el sello de la Humanidad? ¿Somos la única especie que puede presumir de ella? Y quizás la pregunta más crucial de todas: ¿por qué estas diferencias nos escogieron a nosotros y no a otras especies?

Enigmas que no sabemos desvelar

Tiempos de Oráculos y Deidades

En la serie rumores del saber del mundo, hemos ido dejando aquí, de manera esporádica, algunos retazos de ese saber que por el mundo, a lo largo y a lo ancho del discurrir del tiempo, han ido dejando los pueblos y civilizaciones que nos precedieron. Ellos sentaron las bases de lo que hoy somos. Hemos hablado aquí de los sumerios, egipcios, hindúes, chinos y de otras civilizaciones también misteriosas. Hemos dedicado algún tiempo al surgir de la escritura y de los números, sin dejar de lado a los grandes filósofos naturales que estudiaban la Naturaleza para tratar de desvelar sus secretos.

Cualquier nave extraterrestre que pudiera caer en la Tierra, estaría hecho de los mismos materiales que aquí tenemos, es decir, los que se fabrican en las estrellas, en las explosiones supernovas y en las colisiones de estrellas de neutrones y otros objetos como las mismas galaxias que se fusionan creando nuevas estrellas, nuevos mundos y nuevos elementos que, siempre serán los que recoge la Tabla Periódica de Elemntos que conocemos.

La vieron caer y corrieron hasta el lugar. La escena era la que se podía esperar despuès de la caída de una nave en plena montaña. Los pocos testigos que por el lugar estaban, llamaron a las autoridades que enviaron, de inmendio, a personal especializado en este tipoo de investigaciones.¡

“Mira, un trazo de la nave caída, ¿de qué materiales estará hecha? Nunca he visto algo así! ¿De dónde vendrán estos seres, de qué estará conformado su mundo? Esto preguntaba uno de los investigadores al otro que con él, recogía muestras dequella extraña nave caída y que, según el seguimiento hecho en su acercamiento a la Tierra, venía de más allá de los confines del Solar y, quién sabe de dónde pudieron partir. Sin embargo, el material que recogían, debería ser el mismo que está repartido por todo el Universo.

Lo único que puede diferir, es la forma en que se utilice, el tratamiento que se le pueda dar, y, sobre todo el poseer el conocimiento y la tecnología necesarios para poder obtener, el máximo resultado de las propiedades que dicha materia encierra. , en última instancia ¿es en verdad inerte la materia?

Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos aún y años-luz de y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos pero que tampoco sabemos, en realidad, a que son debidos. Si, sabemos ponerles etiquetas como, por ejemplo, la fuerza nuclear débil, la fisión espontánea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio y, con mayor frecuencia, en los elementos que como transuránidos.

A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el método más de ruptura, sobre pasando a la emisión de partículas alfa.

¡Parece que la materia está viva!

Son muchas las cosas que desconocemos y, nuestra curiosidad nos empuja continuamente a esas respuestas. El electrón y el positrón son notables por sus pequeñas masas (sólo 1/1.836 de la del protón, el neutrón, el antiprotón o antineutrón), y, por lo tanto, han sido denominados leptones (de la voz griega lentos, que significa “delgado”).

Aunque el electrón fue descubierto en 1.897 por el físico británico Josepth John Thomson (1856-1940), el problema de su estructura, si la hay, no está resuelto. Conocemos su masa y su carga negativa que responden a 9,1093897 (54)x10-31kg la primera y, 1,602 177 33 (49)x10-19 culombios, la segunda, y también su clásico: no se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos cursiva que el electrón (o positrón) y que lleve una carga eléctrica, sea lo que fuese (sabemos como actúa y cómo medir sus propiedades, pero aun no sabemos qué es), tenga asociada un mínimo de masa, y que esta es la que se muestra en el electrón.

Lo cierto es que, el electrón, es una maravilla en sí mismo. El Universo no sería como lo conocemos si el electrón (esa cosita “insignificante”), fuese distinto a como es, bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí para poder construir conjuntos tan bellos como el que abajo podemos admirar.

¡No por pequeño, se es insignificante!

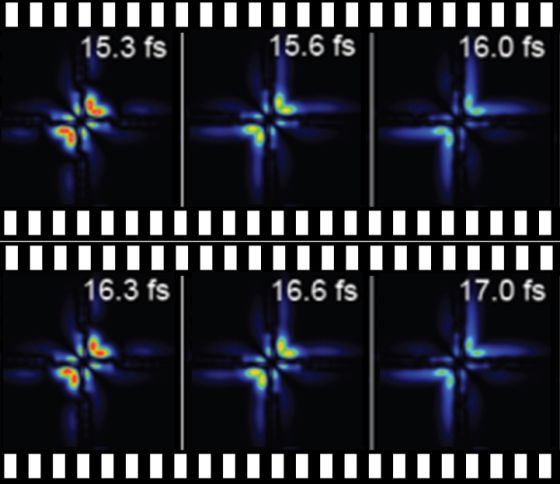

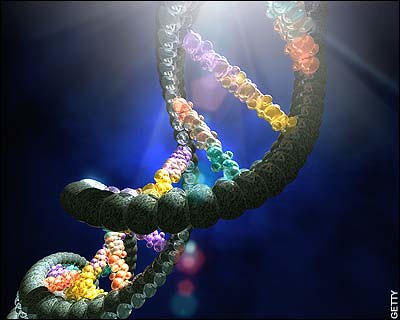

Físicos y químicos nos sorprenden cada día con el control que pueden ejercer sobre la materia. Por primera vez, investigadores españoles y alemanes han conseguido obtener la película del movimiento de los dos electrones que constituyen el átomo de helio e incluso controlar los pasos de esta singular pareja de baile. Para ello, hemos empleado una combinación de pulsos de luz visible y ultravioleta con una duración de tan solo unos pocos cientos de attosegundos (un attosegundo es una mil millonésima de una milmillonésima parte de un segundo). El control sobre el movimiento de pares de electrones podría revolucionar nuestra visión de la química, ya que los enlaces entre los distintos átomos que constituyen las moléculas, desde el agua al ADN, son el resultado del apareamiento de dos electrones. Por tanto, la perspectiva de utilizar láseres de attosegundos para controlar el destino de los electrones apareados en un enlace abre el camino a la producción de sustancias que no pueden ser sintetizadas utilizando procedimientos químicos convencionales.

Recordémoslo, todo lo está hecho de cosas pequeñas. En realidad, existen partículas que no tienen en absoluto asociada en ellas ninguna masa (es decir, ninguna masa en reposo). Por ejemplo, las ondas de luz y otras formas de radiación electromagnéticas se comportan como partículas (Einstein en su efecto fotoeléctrico y De Broglie en la difracción de electrones. Esta manifestación en forma de partículas de lo que, de ordinario, concebimos como una onda se denomina fotón, de la griega que significa “luz”.

El fotón tiene una masa de 1, una carga eléctrica de o, pero posee un espín de 1, por lo que es un bosón. ¿Cómo se puede definir lo que es el espín? Los fotones toman parte en las reacciones nucleares, pero el espín total de las partículas implicadas antes y después de la reacción deben permanecer inmutadas (conservación del espín). La única forma que esto suceda en las reacciones nucleares que implican a los fotones radica en suponer que el fotón tiene un espín de 1. El fotón no se considera un leptón, puesto que este termino se para la familia formada por el electrón, el muón y la partícula Tau con sus correspondientes neutrinos: Ve, Vu y VT.

Existen razones teóricas para suponer que, cuando las masas se aceleran (como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional), emiten energía en forma de ondas gravitacionales. Esas ondas pueden así mismo poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón.

Es la más débil de las cuatro fuerzas. Sin embargo, mantiene unidas las galaxias en los cúmulos

La fuerza gravitatoria es mucho, mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con sólo 1/1039 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. El gravitón (aún sin descubrir) debe poseer, correspondientemente, menos energía que el fotón y, por tanto, ha de ser inimaginablemente difícil de detectar.

De todos modos, el físico norteamericano Joseph Weber emprendió en 1.957 la formidable tarea de detectar el gravitón. Llegó a emplear un par de cilindros de aluminio de 153 cm. De longitud y 66 de anchura, suspendidos de un cable en una cámara de vacío. Los gravitones (que serían detectados en forma de ondas), desplazarían levemente esos cilindros, y se empleó un para detectar el desplazamiento que llegare a captar la cienmillonésima parte de un centímetro.

Las débiles ondas de los gravitones, que producen del profundo, deberían chocar contra todo el planeta, y los cilindros separados por grandes distancias se verán afectados de forma simultánea. En 1.969, Weber anunció haber detectado los efectos de las ondas gravitatorias. Aquello produjo una enorme excitación, puesto que apoyaba una teoría particularmente importante (la teoría de Einstein de la relatividad ). Desgraciadamente, nunca se pudo comprobar mediante las pruebas realizadas por otros equipos de científicos que duplicaran el hallazgo de Weber.

De todas formas, no creo que, a estas alturas, nadie pueda dudar de la existencia de los gravitones, el bosón mediador de la fuerza gravitatoria. La masa del gravitón es o, su carga es o, y su espín de 2. Como el fotón, no tiene antipartícula, ellos mismos hacen las dos versiones.

Tenemos que volver a los que posiblemente son los objetos más misteriosos de nuestro Universo: Los agujeros negros. Si estos objetos son lo que se dice (no parece que se pueda objetar nada en contrario), seguramente serán ellos los que, finalmente, nos faciliten las respuestas sobre las ondas gravitacionales y el esquivo gravitón.

La onda gravitacional emitida por el agujero negro produce una ondulación en la curvatura del -temporal que viaja a la velocidad de la luz transportada por los gravitones.

Hay aspectos de la física que me dejan totalmente sin habla, me obligan a pensar y me transporta de este mundo material nuestro a otro fascinante residen las maravillas del Universo. Hay magnitudes asociadas con las leyes de la gravedad cuántica. La longitud de Planck-Wheeler, es la escala de longitud por debajo de la cual el espacio tal como lo conocemos deja de existir y se convierte en espuma cuántica. El tiempo de Planck-Wheeler (1/c veces la longitud de Planck-Wheeler o aproximadamente 10-43 segundos), es el intervalo de tiempo más corto que puede existir; si dos sucesos están separados por menos que esto, no se puede decir cuál sucede antes y cuál después. El área de Planck-Wheeler (el cuadrado de la longitud de Planck-Wheeler, es decir, 2,61×10-66cm2) un papel clave en la entropía de un agujero negro.

Me llama poderosamente la atención lo que conocemos como las fluctuaciones de vacío, esas oscilaciones aleatorias, impredecibles e ineliminables de un (electromagnético o gravitatorio), que son debidas a un tira y afloja en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada momentáneamente energía de regiones adyacentes y luego la devuelven.

Andamos a la caza del vacío, del gravitón, de las ondas gravitatorias… (ya encontradas)

Ordinariamente, definimos el vacío como el en el que hay una baja presión de un gas, es decir, relativamente pocos átomos o moléculas. En ese sentido, un vacío perfecto no contendría ningún átomo o molécula, pero no se puede obtener, ya que todos los materiales que rodean ese espacio tienen una presión de vapor finita. En un bajo vacío, la presión se reduce hasta 10-2 pascales, mientras que un alto vacío tiene una presión de 10-2-10-7 pascales. Por debajo de 10-7 pascales se conoce como un vacío ultraalto.

De ese “vacío” nos queda muchísimo por . Al parecer, todos los indicios nos dicen que está abarrotado de cosas, y, si es así, no es lo que podemos llamar con propiedad vacío, ese extraño lugar es otra cosa, pero, ¿qué cosa es?

Antes se denominaba éter fluminigero (creo) a toda esa inmensa región. Más tarde, nuevas teorías vino a desechar su existencia. Pasó el tiempo y llegaron nuevas ideas y nuevos , y, se llegó a la conclusión de que el Universo entero estaba permeado por “algo” que algunos llamaron los océanos de Higgs. Ahí, se tiene la esperanza de al esquivo Bosón que le da la masa a las demás partículas, y, el LHC del CERN, es el encargado de la búsqueda para que el Modelo Estándard de la Física de Partículas se afiance más.

Andamos un poco a ciega, la niebla de nuestra ignorancia nos hace caminar alargando la mano para evitar darnos un mamporro. Pero a pesar de todo, seguimos adelante y, es más la fuerza que nos empuja, la curiosidad que nos aliente que, los posibles peligros que tales aventuras puedan conllever.

Está claro que, dentro del Universo, existen “rincones” en los que no podemos sospechar las maravillas que esconden, ni nuestra avezada imaginación, puede hacerse una idea firme de lo que allí pueda existir. Incansables seguimos la búsqueda, a cada nuevo descubrimiento nuestro corazón se acelera, nuestra curiosidad aumenta, nuestras ganas de seguir avanzando van creciendo y, no pocas veces, el físico que, apasionado está inmerso en uno de esos trabajos de búsqueda e investigación, pasa las horas sin sentir el paso del tiempo, ni como ni duerme y su mente, sólo tiene puesto los sentidos en ese final soñado en el que, al fín, aparece el tesoro perseguido que, en la mayor parte de las veces, es una nueva partícula, un parámetro hasta ahora desconocido en los comportamientos de la materia, un nuevo principio, o, en definitiva, un nuevo descubrimiento que nos llevará un poco más lejos.

nuevas respuestas no dará la opción de plantear nuevas preguntas.

emilio silvera

Feb

3

¿Qué es un bosón? ¿y que es un bosón gauge?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

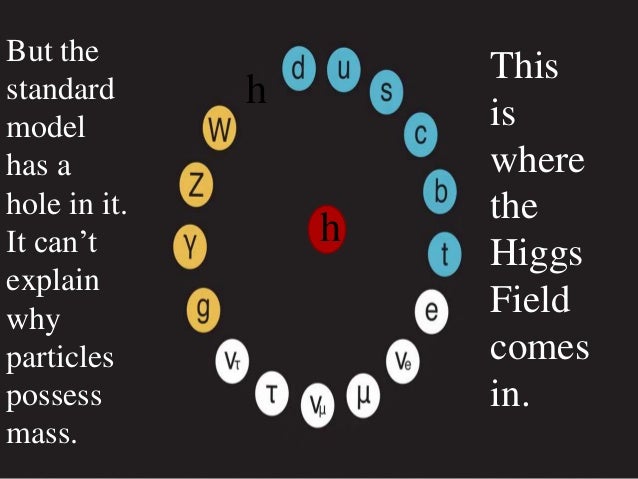

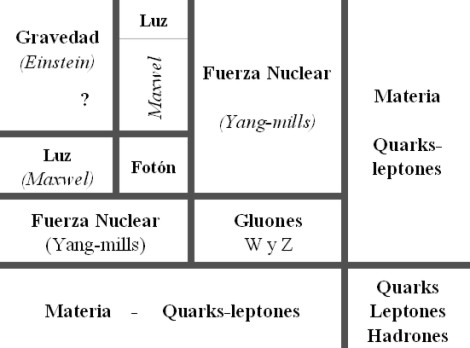

Un bosón es una partícula elemtal (o estado ligado de partículas elementales, por ejemplo, un núcleo atómico o átomo) con espín entero, es decir, una partícula que obedece a la estadísitca de Bose-Einstein (estadísictica cuántica), de la cual deriva su nombre. Los bosones son importantes para el Modelo estándar de las partículas. Son bosones vectoriales de espín uno que hacen de intermediarios de las interacciones gobernadas por teorías gauge.

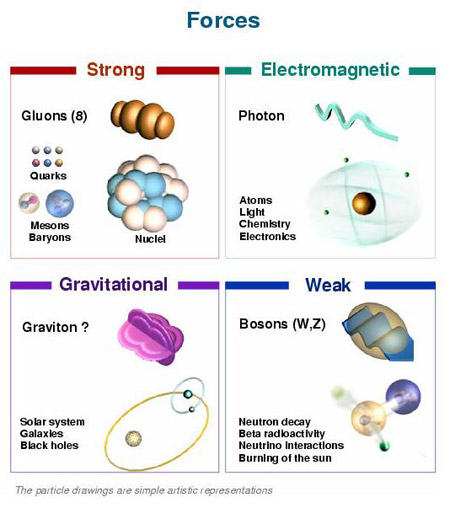

En física se ha sabido crear lo que se llama el Modelo estándar y, en él, los Bosones quedan asociados a las tres fuerzas que lo conforman, el fotón es el Bosón intermediario del electromagnetismpo, los W+, w– y Zº son bosones gauge que transmiten la fiuerza en la teoría electrodébil, mientras que los gluones son los bosones de la fuerza fuerte, los que se encargan de tener bien confinados a los Quarks conformando protones y neutrones para que el núcleo del átomo sea estable. La Gravedad, no se ha dejado meter en el modelo y, por eso su bosón no es de gauge. El gravitón que sería la partícula mediadora de la gravitación sería el hipótetico cuanto de energía que se intercambia en la interacción gravitacional.

Ejemplos de los Bosones gauge son los fotones en electrodinámioca cuántica (en física, el fotón se representa normalmente con el símbolo  , que es la letra griega gamma), los gluones en cromodinámica cuántica y los bosones W y Z en el modelo de Winberg-Salam en la teoría electrodébil que unifica el electromagnetismo con la fuerza débil. Si la simetría gauge de la teoría no está rota, el bosón gauge es no masivo. Ejemplos de nbosones gauge no masivos son el fotón y el gluón.

, que es la letra griega gamma), los gluones en cromodinámica cuántica y los bosones W y Z en el modelo de Winberg-Salam en la teoría electrodébil que unifica el electromagnetismo con la fuerza débil. Si la simetría gauge de la teoría no está rota, el bosón gauge es no masivo. Ejemplos de nbosones gauge no masivos son el fotón y el gluón.

Si la simetría gauge de la teoría es una simetría rota el bosón gauge tiene masa no nula, ejemplo de ello son los bosones W y Z . Tratando la Gravedad, descrita según la teoría de la relatividad general, como una teoría gauge, el bosón gauge sería el gravitón, partícula no masiva y de espín dos.

Diagrama de Feynman mostrando el intercambio de un fotón virtual (simbolizado por una línea ondulada y  ) entre un positrón y un electrón.De esta manera podemos llegar a comprender la construcción que se ha hecho de las interacciones que están siempre intermediadas por un nosón mensajero de la fuerza.

) entre un positrón y un electrón.De esta manera podemos llegar a comprender la construcción que se ha hecho de las interacciones que están siempre intermediadas por un nosón mensajero de la fuerza.

En el modelo estándar, como queda explicado, hay tres tipos de bosones de gauge: fotones, bosones W y Z y gluones. Cada uno corresponde a tres de las cuatro interacciones: fotones son los bosones de gauge de la interacciones electromagnética, los bosones W y Z traen la interacción débil, los gluones transportan la interacción fuerte. El gravitón, que sería responsable por la interacción gravitacional, es una proposición teórica que a la fecha no ha sido detectada. Debido al confinamiento del color, los gluones aislados no aparecen a bajas energías.

Aquí, en el gráfico, quedan representadas todas las partículas del Modelo estándar, las familias de Quarks y Leptones que conforman la materia y los bones que intermedian en las interacciones o fuerzas fundamentales que están presentes en el Universo. La Gravedad no ha podido ser incluida y se ha negado a estar unida a las otras fuerzas. Así el bosón que la transnmite, tampoco está en el modelo que es incompleto al dejar fuera la fuerza que mantiene unidos los planetas en los sistemas solares, a las galaxias en los cúmulos y nuestros pies unidos a la superficie del planeta que habitamos. Se busca una teoría que permita esta unión y, los físicos, la laman gravedad cuántica pero… ¡no aparece por ninguna parte!

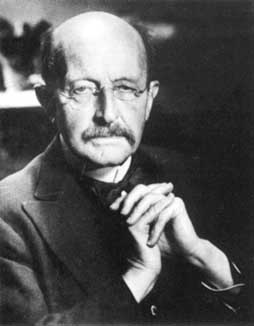

Llegados a este punto tendremos que retroceder, para poder comprender las cosas, hasta aquel trabajo de sólo ocho páginas que publicó Max Planck en 1.900 y lo cambió todo. El mismo Planck se dio de que, todo lo que él había tenido por cierto durante cuarenta años, se derrumbaba con ese trabajo suyo que, venía a decirnos que el mundo de la materia y la nergía estaba hecho a partir de lo que el llamaba “cuantos”.

Supuso el nacimiento de la Mecánica Cuántica (MC), el fin del determinismo clásico y el comienzo de una nueva física, la Física Moderna, de la que la Cuántica sería uno de sus tres pilares junto con la Relatividad y la Teoría del Caos. Más tarde, ha aparecido otra teoría más moderna aún por comprobar, ¿las cuerdas…?

El universo según la teoría de las cuerdas sería entonces una completa extensa polícroma SINFONIA ETERNA de vibraciones, un multiverso infinito de esferas, una de ellas un universo independiente causalmente, en una de esas esferas nuestra vía láctea, en ella nuestro sistema solar, en él nuestro planeta, el planeta tierra en el cual por una secuencia milagrosa de hechos se dió origen a la vida autoconsciente que nos permite preguntarnos del cómo y del por qué de todas las cosas que podemos observar y, también, de las que intiuimos que están ahí sin que se dejen ver.

Claro que, cuando nos adentramos en ese minúsculo “mundo” de lo muy pequeño, las cosas difieren y se apartan de lo que nos dicta el sentido común que, por otra parte, es posible que sea el común de los sentidos. Nos dejamos guiar por lo que observamos, por ese mundo macroscópico que nos rodea y, no somos consciente de ese otro “mundo” que está ahí formando parte del universo y que, de una manera muy importante incide en el mundo de lo grande, sin lo que allí existe, no podría existir lo que existe aquí.

Interacciones en la naturaleza

Albert Einstein habría dicho que “es más importante la imaginación que el conocimiento”, el filósofo Nelson Goodman ha dicho que “las formas y las leyes de nuestros mundos no se encuentran ahí, ante nosotros, listas ser descubiertas, sino que vienen impuestas por las versiones-del-mundo que nosotros inventamos – ya sea en las ciencias, en las artes, en la percepción y en la práctica cotidiana-.”

Sin embargo yo, humilde pensador, me decanto por el hecho cierto de que, nuestra especie, siempre llegó al conocimiento a través de la imaginación y la experiencia primero, a la que más tarde, acompañó largas secciones de estudio y muchas horas de mediatación y, al final de todo eso, llego la experimentación que hizo posible llegar a lugarés ignotos que antes nunca, habían podido ser visitados. De todo ello, pudieron surgir todos esos “nuevos mundos” que, como la Mecanica Cuántica y la Relatividad, nos describían el propio mundo que nos era desconocido.

Cuando comencé éste trabajo sólo quería dar una simple explicación de los bosones y su intervención en el mundo de lo muy pequeño pero…

Demócrito de Abdera

No estaría mal echar una mirada hacia atrás en el tiempo y recordar, en este momento, a Demócrito que, con sus postulados, de alguna manera venía a echar un poco de luz sobre el asunto, dado que él decía que para determinar si algo era un á-tomo habría que ver si era indivisible. En el modelo de los quarks, el protón, en realidad, un conglomerado pegajoso de tres quarks que se mueven rápidamente. Pero como esos quarks están siempre ineludiblemente encadenados los unos a los otros, experimentalmente el protón aparece indivisible.

Acordémonos aquí de que Boscovich decía que, una partícula elemental, o un “á-tomo”, tiene que ser puntual. Y, desde luego, esa , no la pasaba el protón. El equipo del MIT y el SLAC, con la asesoría de Feynman y Bjorken, cayó en la cuenta de que en este caso el criterio operativo era el de los “puntos” y no el de la indivisibilidad. La traducción de sus a un modelo de constituyentes puntuales requería una sutileza mucho mayor que el experimento de Rutherford.

Precisamente por eso era tan conveniente fue tan conveniente para Richard Edward Taylor y su equipo, tener a dos de los mejores teóricos del mundo en el equipo aportando su ingenio, agudeza e intuición en todas las fases del proceso experimental. El resultado fue que los indicaron, efectivamente, la presencia de objetos puntuales en movimiento dentro del protón.

En 1990 Taylor, Friedman y Kendall recogieron su premio Nobel por haber establecido la realidad de los quarks. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha llamado más la atención es el hecho cierto de que, este descubrimiento como otros muchos (el caso del positrón de Dirac, por ejemplo), han posible gracias al ingenio de los teóricos que han sabido vislumbrar cómo era en realidad la Naturaleza.

A todo esto, una buena sería: ¿cómo pudieron ver este tipo de partículas de tamaño infinitesimal, si los quarks no están libres y están confinados -en este caso- dentro del protón? Hoy, la tiene poco misterio sabiendo lo que sabemos y hasta donde hemos llegado con el LHC que, con sus inmensas energías “desmenuza” un protón hasta dejar desnudos sus más íntimos secretos.

Este es, el resultado ahora de la colisión de protones en el LHC

Lo cierto es que, en su momento, la teoría de los Quarks hizo muchos conversos, especialmente a medida que los teóricos que escrutaban los fueron imbuyendo a los quarks una realidad creciente, conociendo mejor sus propiedades y convirtiendo la incapacidad de ver quarks libres en una virtud. La de moda en aquellos momentos era “confinamiento”. Los Quarks están confinados permanentemente porque la energía requerida para separarlos aumenta a medida que la distancia entre ellos crece. Esa es, la fuerza nuclear fuerte que está presente dentro del átomo y que se encarga de transmitir los ocho Gluones que mantienen confinados a los Quarks.

Así, cuando el intento de separar a los Quarks es demasiado intenso, la energía se vuelve lo bastante grande para crear un par de quark-anti-quark, y ya tenemos cuatro quarks, o dos mesones. Es como intentar un cabo de cuerda. Se corta y… ¡ya tenemos dos!

¿Cuerdas? Me parece que estoy confundiendo el principal objetivo de este trabajo y, me quiero situar en el tiempo futuro que va, desde los quarks de Gell-Mann hasta las cuerdas de Veneziano y John Schwarz y más tarde Witten. Esto de la Física, a veces te juega malas pasadas y sus complejos caminos te llevan a confundir conceptos y momentos que, en realidad, y de manera individualizada, todos han tenido su propio tiempo y lugar.

¿Cuántas veces no habré pensado, en la posibilidad de tomar el elixir de la sabiduría para poder comprenderlo todo? Sin embargo, esa pósima mágica no existe y, si queremos , el único camino que tenemos a nuestro alcance es la observación, el estudio, el experimento… ¡La Ciencia!, que en definitiva, es la única que nos dirá como es, y como se producen los fenómenos que podemos contemplar en la Naturaleza y, si de camino, podemos llegar a saber el por qué de su comportamiento… ¡mucho mejor!

El camino será largo y, a veces, penoso pero… ¡llegaremos!

Nuestra insaciable curiosidad nos llevará lejos en el saber del “mundo”. llegaremos al corazón mismo de la materia para conmprobar si allí, como algunos imaginan, habitan las cuerdas vibrantes escondidas tan profundamente que no se dejan ver. Sabremos de muchos mundos habitados y podremos hacer ese primer contacto tántas veces soñado con otros seres que, lejos de nuestro región del Sistema solar, también, de manera independiente y con otros nombres, descubrieron la cuántica y la relatividad. Sabremos al fín qué es la Gravedad y por qué no se dejaba juntar con la cuántica. Podremos realizar maravillas que ahora, aunque nuestra imaginación es grande, ni podemos intuir por no tener la información necesaria que requiere la imaginación.

En fín, como decía Hilnert: ¡”Tenemos que saber, sabremos”!

emilio silvera

Ene

17

¡La Física! ¡El Universo! ¡Nosotros!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Los ladrillos del cerebro

El éxito alcanzado por la Física desde finales del siglo XIX hasta esta primera década del siglo XXI no sólo ha transformado nuestra concepción del espacio-tiempo, sino que ha llegado a poner en nuestras mentes una nueva percepción de la Naturaleza: la vieja posición central que asignábamos a la materia ha cedido su lugar a los principios de simetría, algunos de ellos ocultos a la vista en el estado actual del Universo.

Está claro que, los físicos, cada día más ambiciosos en su “querer saber” y su “querer descubrir”, buscan sin descanso nuevos caminos que les lleve a desvelar ocultas maravillas que tienen su hábitat natural en lo más profundo de la Naturaleza misma de la que no sabemos, aún, entender todas sus voces.

Son muchos los obstáculos que se encuentran en ese camino que nos lleva inexorable hacia esa soñada teoría final. Los científicos discrepan de los filósofos que no siempre, están de acuerdo con el hecho de que se pueda llegar a esa teoría última que lo pueda explicar todo, y, la firme creencia de que el Universo siempre tendrá secretos para nosotros, es una constante de la filosofía que la Ciencia, no deja de combatir.

Representación en 3D de la primera colisión en ATLAS. Más imágenes en ATLAS event displays.

Estamos embarcados en una enorme aventura intelectual que eleva al ser humano a la categoría más alta que en el Universo pueda. La Física de altas energías nos llevan a conocer las entrañas de la materia y nos cuenta como se producen esas interacciones en el corazón de los átomos y aunque no sabemos cómo puedan ser las leyes finales ni cuanto será el tiempo que tardaremos en encontrar las pistas que nos guíen por el camino correcto, lo cierto es que, el progreso continúa y cada vez se construyen aceleradores más potentes y sofisticados y telescopios más modernos y con mayor capacidad para transportarnos hacia regiones profundas del Universo en las que podemos contemplar galaxias situadas muy cerca de ese comienzo que llamamos Big Bang.

Como no podía ser de otra manera dado nuestro carácter siempre dispuesto a la controversia y nuestras mentes de pensamientos diversos, la propia idea de una teoría final nos ha llevado a la más profunda discrepancia entre unos y otros. Por una parte, están los partidarios de esa teoría que nos podrá hablar de un Universo de más altas dimensiones, donde la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica de Planck, conviven en la soñada concordia que muchos físicos han soñado y, por la otra, están aquellos que discrepando de los primeros se agarran al pensamiento de la imposibilidad de conseguir una teoría de esas características y, ellos hablan de física-ficción.

Lo cierto es que, a pesar de lo que digan los detractores de estas ideas avanzadas (no pocas veces por envidia y por el simple hecho de que ellos no tienen la capacidad de entender los nuevos conceptos y sus complejas matemáticas), la Física prosigue su camino y en no pocos campos, la lista de los Grupos Especializados que existen en la RSEF es un ejemplo del lugar que la Física ocupa en el ámbito de la Ciencia y en la Sociedad en todo el mundo civilizado.

Real Sociedad Española de Física

Grupos Especializados dentro de la RSEF:

De Adsorción, de Astrofísica, de Calorimetría y Análisis Térmico, de Coloides e interfases, de Cristalografía y crecimiento cristalino, de Didáctica e Historia de la Física y la Química, de la Física Atómica y Molecular, de la Física del Estado Sólido, de la Física en las Ciencias de la Vida, de Física Estadística y No Lineal, de Física de Altas Energías, de Física de la Atmósfera y del Océano, de Física de Polímeros, de Física Médica, de Física Nuclear, de Física Teórica, de Información Cuántica, de Materiales Moleculares, de Reología, de Termodinámica… Yo estoy adscrito a los Grupos especializados de Física Teórica y Astrofísica que son las dos disciplinas que más me gustan.

Todo esto demuestra el enorme interés que la Física tiene en todos y cada uno de los apartados que la puedan afectar y, lo mismo trata de conseguir un líquido de quarks y gluones que, a temperatura ambiente se convierta en el mejor superconductor, que encontrar el Bosón de Higgs para completar y mejorar el Modelo Estándar, investigar en los campos del electromagnetismo y de la radiación con la mirada puesta en la salud con fines médicos que hagan mejor nuestras vidas (tomografía por emisión de positrones computerizada: un buen uso, no un abuso, de la radiación ionizante, neuroimagen por resonancia magnética, estudio de fisiología cardíaca mediante Ecocardiografía Doppler, Radioterapia con radiación sincrotrón, radioterapia del melanoma ocular, una perspectiva de la biología y la medicina desde la teoría del caos y la geometría fractal, etc. etc.), innumerables y sustanciosas colaboraciones con la Astronomía (Astrofísica), con las ciencias de la vida (Biofísica) y, sería interminable la lista de aquellos apartados del saber de la Humanidad en los que la Física está presente.

Independientemente de los muchos proyectos en marcha (ordenadores cuánticos, energía de vacío, semiconductores magnéticos diluidos (materiales para la espintrónica), nanotecnología y nanociencia, modelos de las dinámicas de las ondulaciones en la nanoarena, materia extraña, tecnologías de la telecomunicación y de la información, capacidad de almacenar información, física de fluidos, estudios del efecto de la irradiación sobre el metano, la física de materiales, teletransportación cuántica, estudio del cristal aperiódico de la vida, interacciones fundamentales, sensores de radiación y detección de alimentos irradiados, simetrías exóticas, fibras ópticas, nanotubos… y seguir enumerando lo que la Física es y la infinidad de campos en los que interviene requeriría muchas horas y muchas páginas de las que no disponemos.

Desde lo peuqeño a lo grande, todo está hecho de lo mismo

No prestamos atención pero el futuro se nos echa encima para hacerse presente

Hemos llegado a saber desde lo muy grande hasta lo muy pequeño que, estando en este mundo nuestro, parece que están en diferentes mundos, toda vez que, lo uno se sitúa en el macro mundo, mientras que lo otro está situado en ese otro “universo” inifinitesimal de la cuántica. Sin embargo, ambos “mundos” no han dejado nunca de estar conectados y todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. La técnica avanza y los conocimientos nuevos nos posibilitan hacia un futuro que ni podemos imaginar.

A todo esto, nos damos de bruce con problemas tan complejos que la idea que podemos tener hoy de la realidad que sea compatible con los más recientes resultados teóricos y experimentales de la mecánica cuántica. Yo tengo amigos banqueros, Ingenieros, oficinistas, constructores, camareros, mecánicos o marineros que, cuando se les habla de estos temas, miran para otro lado y silban. Poca gente se interesa por estos asuntos que, de su enorme importancia, no sólo depende nuestro bienestar, sino que, en esos conocimientos reside el futuro de la Humanidad.

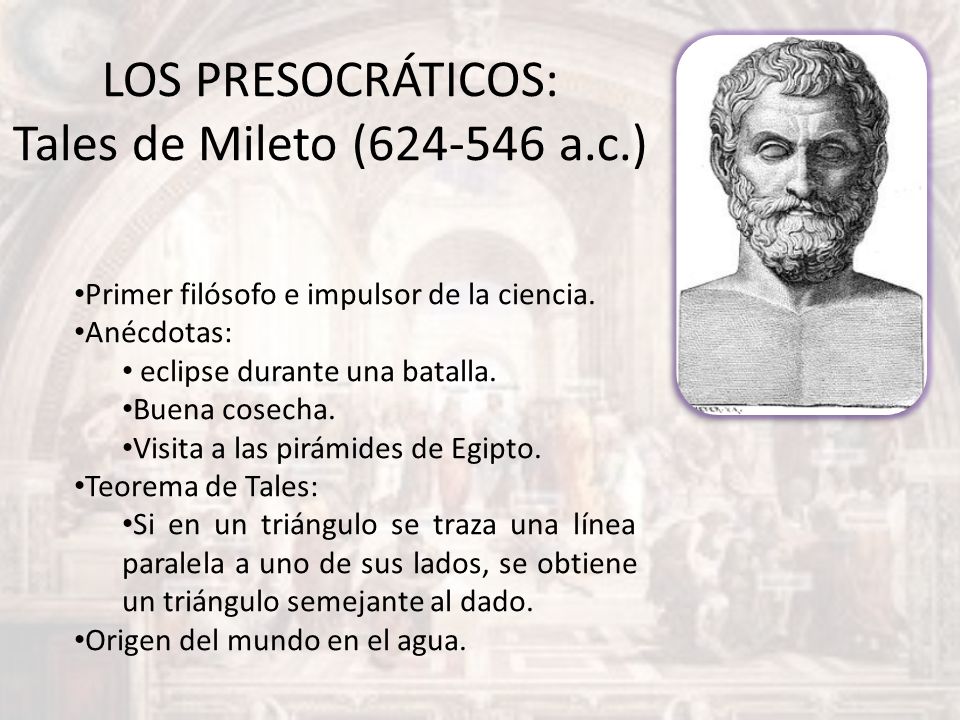

Si profundizamos, por curiosidad, en los conocimientos que actualmente tenemos de la Astronomía y de la Física o la Química (siempre acompañadas de los números), veremos con admiración que las semillas se pusieron hace ya más de 2.500 años, cuando Tales, Anaximandro o Anaxímes sintieron la curiosidad de conocer y miraron el mundo desde la lógica y, dentro de sus posibilidades trataron de desvelar los secretos de la Naturaleza. Allí, en ese momento, nacio la Ciencia, o, incluso puede que antes en aquellos pensadores de Oriente que ya hablaron de vacío y de átomos y también, de sustancia cósmica.

A medida que el tiempo avanzó, nos dimos cuenta de que, nuestras experiencias cotidianas se alejaban del mundo real y, nuestro sentido común, no siempre nos guiaba en la correcta dirección para poder comprender el mundo. Con frecuencia nos preguntamos: ¿Qué es lo real? ¿Si dentro de nuestras mentes conformamos un “universo” a la medida de nuestras limitaciones –por falta de los datos que nos impide ver la realidad-, cómo podremos llegar a saber la clase de Universo que nos acoge? Aquí nos topamos con el determinismo.

Por lo que se refiere al Universo, caben dos posibilidades: o existe desde siempre o ha tenido un comienzo. ¿Tendría sentido pensar que existió desde siempre? Y, si no ha existido desde siempre, quiere decir que ha tenido un comienzo. ¿Qué había antes? Tal vez nada. Sin embargo, la Física nos dice que la “NADA” no existe y, en ese caso, lo único que podemos hacer es preguntarnos, ¿De dónde salió? Y si había algo que lo formó, ¿Cómo podemos hablar de un comienzo?, ¿No habría que tratar de ir hacia atrás y, buscar el verdadero origen que lo formó? Ante todo esto volvemos al hecho de que el determinismo se refiere a dos cosas a la vez:

- si todo acontecer natural y

- si todo acontecer humano

Deben estar previamente determinados por unos antecedentes y, el determinismo debe quedar, en su caso, circunscrito al acontecer natural. Si así fuera, tendríamos libertad en nuestras decisiones, pero esto implicaría que entre nuestros constituyentes debería haber una “sustancia” que se sustrae el determinismo, lo cual introduciría el interesantísimo problema del dualismo materia-mente, en la tradición de Platón, Descartes y sobre todo Kant. Aunque, finalmente, tiendo a pensar que no existe nada que no esté escrito en las leyes de la Física y de la Química. Además, si la vida es diferente en este aspecto, ¿Dónde está el borde o el final de lo que el Universo pueda o no pueda hacer? ¿En el Homo Sapiens? ¿Es la propia vida la que pone límites a la creación?

Saber para poder responder estas preguntas, la verdad, no sabemos y, es precisamente por eso, por nuestra enorme falta de conocimientos por lo que no paramos de buscar esas respuestas a preguntas que bullen dentro de nuestras mentes y, tengo la esperanza de que, un día, lejano aún en el futuro, si no al completo, si obtendremos una respuesta satisfactoria que, al menos, sacie nuestra curiosidad y, llegados a ese punto o alto nivel del saber, las cosas serán más tranquilas, los conocimientos nos llegaran escalonados y en los momentos precisos en los que la Naturaleza sepa que, ese saber, ya no nos podrá hacer daño alguno, pues, nuestra capacidad para entonces podrá manejar fuerzas y energías que hoy por hoy, nos destruirían.

emilio silvera

Ene

15

¿Qué haríamos sin la Física?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Bueno, lo que hasta el momento hemos logrado no está mal del todo pero, no llega, ni con mucho, a la perfección que la Naturaleza refleja y que, nosotros perseguimos sin llegar a poder agarrar sus múltiples entrecijos y parámetros que conforman ese todo en el que, sin ninguna clase de excusas, todo debe encajar y, de momento, no es así. Muchos son los flecos sueltos, muchas las incognitas, múltiples los matices que no sabemos perfilar.

Es cierto que, el Modelo estándar, en algunos momento, nos produce y nos da la sensación de que puede ser perfecto. Sin embargo, esa ilusoria perfección, no es permanente y en algunas casos efímera. En primer lugar, podríamos empezar a quejarnos de las casi veinte constantes que no se pueden calcular. Pero si esta fuese la única queja, habría poco que hacer. Desde luego, se han sugerido numerosas ideas para explicar el origen de estos números y se han propuesto varias teorías para “predecir” sus valores. El problema con todas estas teorías es que los argumentos que dan nunca llegan a ser convincentes.

Existen límites a los que aún no han podido llegar nuestras teorías, y, el Límite de Planck es el que marca las fronteras de las teorías actuales que, nunca han podido llegar tan lejos como lo que nos dice simple ecuación:

Un día de 1.900, se publicó un artículo de ocho páginas que sentaron las bases de la Mecánica Cuántica. Su autor, Max Planck, cambió conceptos clásicos traernos una nueva visión del universo infinitesimal (10 con exponente -35 m.) a una distancia conocida como límite de Planck , mucho más allá de donde los Quarks están confinados en tripletes formando protones y neutrones y la fuerza nuclear fuerte tiene su dominio y se deja sentir a través de los bosones portadores, los Gluones.

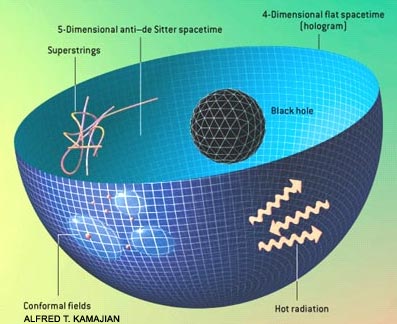

Los agujeros de gusano del inter-universo que asocian un universo con otro diferente y son denominados agujeros de gusano de Schwarzschild. Esto nos permite especular si tales “pasajes” podrían usarse para viajar de un universo a otro paralelo. Otra aplicación de estos túneles cósmicos podría ser el viaje en el tiempo. En ese caso sería un atajo para desplazarse de un punto espaciotemporal a otro diferente. En la teoría de cuerdas un agujero de gusano es visualizado como la conexión dos D-branas, donde las bocas están asociadas a las branas y conectadas por un tubo de flujo. Se cree que los agujeros de gusano son una consecuencia de la espuma cuántica o espaciotemporal.

El vacío estable y absoluto de Newton, con trayectorias continuas y determinadas, ha dejado paso al vacío cuántico asociado a unas extrañas trayectorias (*) discontinuas y fracturadas, llamadas por ello trayectorias fractales (no son propiamente trayectorias). La existencia del cuanto de acción o constante de Planck (se llama acción al producto de una energía por un tiempo), base de la física cuántica, es la causa de ese cambio fundamental, y de otros muchos, con profundas consecuencias. Mediante la geometría fractal, este marco nos ofrece nuevas e interesantes perspectivas.

Planck, nos habló del “cuanto” de acción h, y nos dijo que la energía se transmite en paquetes de manera discontinua. Aquello, asombró al mundo y el mismo Planck fue consciente de que, sus creencias sobre la Física, a partir de ese momento, serían otras.

Inspirado en el de Planck, Albert Einstein desarrollo un sobre el “Efecto Fotoeléctrico ” – que le valió el Nobel de Física de 1.921 – y, contribuyó de manera activa al desarrollo de la Mecánica Cuántica que, más tarde, combatió.

La noción del entrelazamiento cuántico es una idea nada nueva que se remonta a principio del siglo XX, a 1900, cuando el físico alemán Max Planck, considerado el padre de la teoría cuántica, propuso que no podemos hablar de una cantidad infinita de energía, sino que se transmite en pequeñas cantidades o paquetes llamados cuantos. En 1905, Albert Einstein, basándose en los experimentos de otro gran físico, Philipp Lenard, sobre el efecto fotoeléctrico, propuso que las ondas de luz se pueden propagar como ondas y como partículas al mismo tiempo. De hecho, propuso al fotón como la partícula portadora de la luz.

Llegaron nuevos Físicos como Werner Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Feynman y otros que, desarrollaron lo que hoy conocemos como Mecánica Cuántica. Heisenberg con su Principio de Incertidumbre nos demostró que no podíamos saberlo todo al mismo tiempo. Si queremos conocer la situación de un electrón y para ello utilizamos un microscopio electrónico, el mismo hecho de su utilización transformará el medio observado, ya que, los fotones enviados por el microscopio cambiarán la dirección de dicho electrón. De esta manera, podemos saber dónde está, pero no sabremos a donde se dirige.

Schrödinger, con su función de onda, nos dio una buena herramienta buscar la partícula mediante un sistema de alta probabilidad de su situación.

La Mecánica cuántica describe el instantáneo de un sistema (estado cuántico) con una función de onda que codifica la distribución de probabilidad de todas las propiedades medibles, u observables. Algunos observables posibles sobre un sistema dado son la energía, posición, momento y momento angular. La mecánica cuántica no asigna valores definidos a los observables, sino que hace predicciones sobre sus distribuciones de probabilidad. Las propiedades ondulatorias de la materia son explicadas por la interferencia de las funciones de onda. Estas funciones de onda pueden variar con el transcurso del tiempo. Esta evolución es determinista si sobre el sistema no se realiza ninguna medida aunque esta evolución es estocástica y se produce mediante colapso de la función de onda cuando se realiza una medida sobre el sistema. Por ejemplo, una partícula moviéndose sin interferencia en el espacio vacío puede ser descrita mediante una función de onda que es un paquete de ondas centrado alrededor de alguna posición media. Según pasa el tiempo, el centro del paquete puede trasladarse, cambiar, de modo que la partícula parece estar localizada más precisamente en otro lugar. La evolución temporal determinista de las funciones de onda es descrita por la Ecuación de Schrödinger.

La Mecánica Cuántica ha alcanzado unas cotas increíbles de consistencia y experimentalmente, es una de las teorías más acreditadas. Sin embargo, mi parecer es que siendo una herramienta muy útil para los Físicos, no es la definitiva, en un futuro próximo tendremos muchas sorpresas de la mano del LHC que en este mismo año nos dará alguna alegría importante para el mundo de la Física.

El otro gran pilar en el que se apoya la Física, se llama Relatividad Especial. Todos sabéis lo que fue para la Física el año 1.905. Esa primera de la teoría relativista de Einstein, nos legó conocimientos muy importantes, tales como que un objeto viajando a velocidades cercanas a la de la luz aumenta su masa o que el hipotético viajero de una nave espacial que viaje a ésas velocidades relativistas, habrá conseguido ralentizar su tiempo. El tiempo pasa más lento cuando la velocidad es grande. Y, el otro logro importante que fue resumido en la ecuación más famosa de la historia de la Física, fue el hecho de que la masa y la energía son dos aspectos de la misma cosa. ¡cuánta belleza y profundidad expresado en tan poco espacio!

En un espacio de cuatro dimensiones, cada uno de los tensores representa una cantidad física que consta de 16 componentes y la cual puede ser representada …

Albert Einstein realizó una verdadera hazaña intelectual y nos legó su teoría General de la Relatividad, una teoría construida la pura geometría, excediéndose en elegancia y efectiva en su espacio de aplicación. La relación entre el cuerpo y la curvatura del espacio-tiempo, es equivalente (Gµv). Significa, la manifestación visible o invisible de la energía [m=e/c2], y en este caso, manifestada en la forma masiva del cuerpo, curva el espació-tiempo.

La Humanidad ha conseguido logros increíbles en el campo de la Física, siempre acompañada de las matemáticas, han llegado a dejar al descubierto cuestiones misteriosas y muy bien escondidas en lo más profundo de la materia y de las fuerzas fundamentales que interaccionan con ella.

nos podemos plantear preguntas que nadie sabe contestar e incluso algunas que no sabemos ni plantear, nos faltan conocimientos para hacer tales preguntas. Sin embargo, en el futuro, las respuestas llegaran.

¿Cómo podría haber preguntado Pitágoras por el significado de m=E/c2 (E=mc2), si Einstein nació más de 2.000 años más tarde?

Dualidades teoría de cuerdas y teoría M

“Los análisis bibliométricos del ISI Web of Science parecen indicar que, con 4 artículos de los 10 más candentes en la física de 2009, la teoría de cuerdas está viviendo su tercera revolución gracias a la teoría de M2-branas de Bagger-Lambert. La segunda revolución, la de la dualidad, resaltó la importancia de la teoría M, pero sólo logró que entendiéramos muy bien las D-branas. La tercera revolución parece que tiene por objeto entender bien las M-branas, de las que prácticamente no se sabía nada antes de la teoría de Bagger-Lambert. Curiosa manera tienen los físicos de cuerdas de celebrar las bodas de plata de su primera revolución. Fuente: Simon Mitton, “Is This the Third Revolution for String Theory?,” en “HAT´S HOT IN…PHYSICS, March/Aprin 2.000,” del Thomson/Reuters ISI Science Watch. Los Hot Papers son los artículos que más rápidamente están siendo citados en el ISI Web of Science. Entre los 10 hot papers de Física en 2009, los 4 sobre teoría de cuerdas están en los puestos #4, #6, #9, y #10, y todos describen propiedades de las M2-branas. Hacía 10 años ( la segunda revolución de la teoría de cuerdas) que no ocurría algo así. ¿Estamos viviendo la tercera revolución de la teoría de cuerdas?”

De la misma manera estamos hoy haciendo preguntas o formulando teorías que no pueden ser contestadas o comprobadas. La energía de Planck (1019 GeV) nos vendría muy bien para poder comprobar la teoría M que ha unificado todas las teorías existentes sobre la teoría de cuerdas. Sin embargo, nuestra civilización actual no tiene la posibilidad de alcanzar dicha energía y habrá que esperar mucho tiempo para que eso sea posible.

No podemos dejar por ello de de trabajar en ese campo de las cuerdas, es prometedor e ilusionante, allí, en las más altas dimensiones, parece que es posible hermanar a la Mecánica Cuántica y a la Relatividad General. Esta teoría nos promete por fin una teoría cuántica de la gravedad.

Esquema de la gravedad cuántica de bucles, una de las líneas de trabajo actualmente en la gravedad cuántica. Existen muchas otras y ello, viene a denotar nuestra ignorancia del tema que, en realidad, no dominamos y no dejamos de teorizar lanzando conjeturas e hipótesis que aún no se han visto cumplidas y, lo más cerca que estamos de esa teoría que consigue el casamiento de la Relatividad General con la Mecánica cuántica, está en la Teoría de cuerdas que, como sabéis, tampoco es verificable.

La “relatividad general” opera en la geometría del “espaciotiempo”; una “teoría cuántica de la gravedad” debería ser, además, una “teoría cuántica” del “espaciotiempo”.

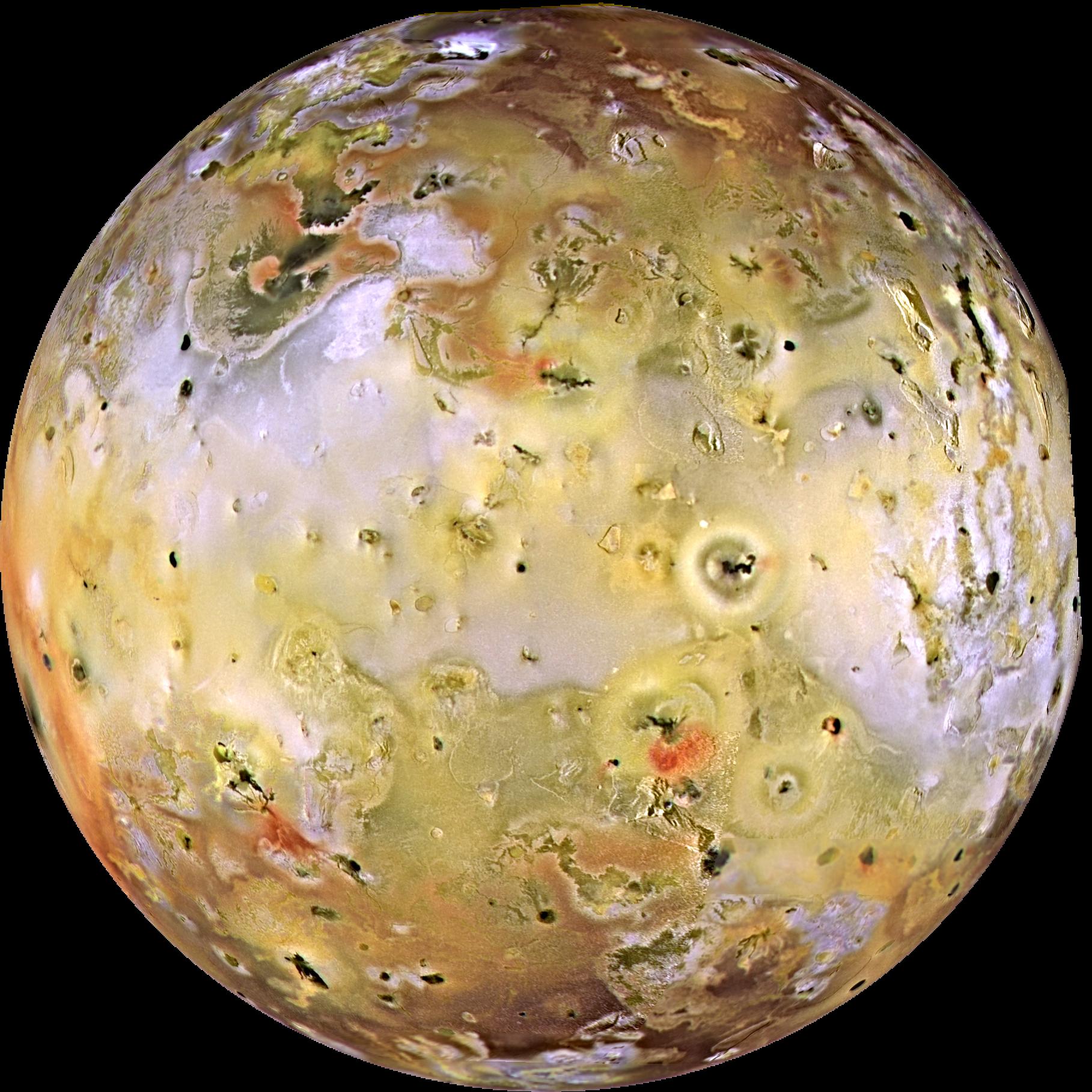

La verdad es que, hay muy pocos lugares en el universo donde la relatividad general no sea importante. Para la vida cotidiana, para enviar sondas por el sistema solar, y para cualquier otra situación en la que es probable que nos hallemos, no necesitamos preocuparnos por la relatividad general. teoría es importante en el ámbito del Universo cuando se habla de grandes masas como estrellas y galaxias, o, planetas…cuerpos con mas de cierta importancia. Para las partículas individuales subatómicas, la fuerzas es despreciable. Sin embargo, en presencia de planetas como Júpiter, el espaciotiempo se curva.

Puede parecer ciencia ficción hablar y exponer hechos y conceptos que no pueden ser demostrados, sin embargo, Einstein esperó largos años con su teoría de la Relatividad General bien asentada en su cabeza, sin poder exponerla al mundo por no tener las matemáticas necesarias para ello, y, cuando su amigo Marcel Grossman, al que había pedido ayuda, le envió algunos documentos los que se encontraba la famosa Conferencia de Riemann, Einstein quedó paralizado ante el Tensor Métrico de Riemann, allí tenía la herramienta que estaba buscando y que le permitía formular de manera precisa los espacios curvados de la relatividad general.

Las grandes masas determinan la geometría del Universo forman espacios curvos que se comportan como calles y laberintos por los que discurren los objetos de materia que deambulan por el espaciotiempo tetradimensional de nuestro universo que, si tiene dimensiones extra, las tiene bien escondidas.

Algún día, alguien surgirá y nos traerá las matemáticas necesarias para que, la teoría M se pueda exponer de manera clara y completa. ¿Serán las funciones modulares de Ramanujan las que nos sacará del atolladero? Todos sabéis que las matemáticas topológicas de la Teoría M, son extremadamente difíciles, pocos tienen acceso a ellas, y, de momento, parece que nadie está en posesión de los conocimientos matemáticos que se precisan.

Tendremos que esperar un poco. Sin embargo, la Ciencia futura está a la vuelta de la esquina:

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado a la manipulacion de material a la escala menor de un micrometro es decir al nivel de atomos y moeculas (nanometria) lo mas habitual es que tal manipulacion se produsca uno o 1000 nanometros para hacer una idea de como son los nanobotts un nanobot mide 50 nm sus capas son de 5 molecula.

Pronto veremos que la nanotecnología nos llevará a un mundo futuro que ahora, ni podemos imaginar

¿Qúe no podremos contruir con las nuevas técnicas de nanotecnología? Inundaremos los planetas lejanos de minúsculos robots que no serán detectados y nos podrán inviar información fidedigna de todo lo que queramos? Por ahí podría ir el futuro, menos coste en los lanzamientos bases lunares o marcianas y, en pequeñas naves podrían ir cientos de robots que se espacirían por todo el pequeño o gran mundo a explorar.

nuestra curiosidad es inagotable, nos empuja a preguntar, trabajar, estudiar, investigar y profundizar en todas estas cuestiones que atrae a todos aquellos que, como yo, enamorados de la Física, saben que, algún día lejano en el futuro, nuestra Civilización alcanzará el nivel requerido para poder abrir esas puertas que tenemos cerradas y de las que no tenemos las llaves para poder abrirlas. Encima de estas puertas, los letreros dicen: Teoría M, Materia Oscura, Densidad Crítica, Universos paralelos, Viajes en el Tiempo, Singularidades, etc.

Me gustaría estar presente cuando pasados algunos siglos, nuestra especie tenga como fuente de energía inagotable la que generan los Agujeros Negros. Esa energía nos dará la posibilidad de viajar a las estrellas y de llegar al fondo de la teoría M.

Cuerdas vibrantes de cuyas resonancias surgen nuevas partículas.

No debemos olvidar que, todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. Así es. Al menos hasta donde sabemos, los planetas, las estrellas y Galaxias y demás objetos estelares (nosotros también), están hechos de infinitesimales objetos: Quarks y Leptones. Todo lo que podemos ver en el Universo está hecho de materia bariónica, existe otra clase de materia que aún no sabemos lo que es, dónde está o se genera y de qué está hecha (esa que nuestra ignorancia denomina Materia Oscura)..

La materia primordial del Universo fue denominada por los griegos clásicos como Ylem sustancia cósmica

¡Nuestra imaginación! algo que solo ser comparada con la grandiosidad del Universo que… es casi tan grande como ella.

¿Cuánto más podrá salir de la maravilla llamada Mente?

La Mecánica Cuántica.

La Relatividad Especial y la Relatividad General.

El Modelo Estándar.

Las fuerzas Fundamentales.

Las Constantes Universales.

Las familias de partículas: Quarks (u, d, s, c, t, b), Hadrónes (bariones y mesones), los Leptones (electrón, muón, tau y sus respectivos neutrinos).

La Teoría M y la de Supersimetría, Supergravedead, la de cuerdas, la cuerda heterótica.

En su día la teoría de Kaluza-Klein (la primera de más altas dimensiones)

Hablamos de Universos holográficos

Y, de esta manera podríamos exponiendo ejemplos enormes de la imaginación que poseemos y que es el don que la humanidad tiene para descubrir los misterios del Universo. Einstein llamaba a esto ejercicios mentales. Está bien que nuestras mentes no tengan límites a la hora de imaginar. Creo que, a excepción de las imposibilidades y barreras impuestas por nuestro físico, todo lo demás, con el tiempo podrá ser posible. Hasta tal punto es así que, hasta podremos (ya lo hemos hecho) hacer que nuestras vidas sean más duraderas.

Alguien dijo que Genio es aquel que es capaz de plasmar en realidad sus pensamientos. Pues, amigos, en la Física han sido muchos los genios que han aportado su imaginación.

La pregunta que hay que responder aquí es lo que se entiende por Física. Por mi parte, Física es todo lo que aquí he dejado escrito y muchísimo más. Creo firmemente que la Física es el arma más poderosa con la que la Humanidad para resolver todos los problemas que tiene planteados a plazo fijo en el futuro lejano.

Hasta la vida es Física y Química

¿Habéis pensado alguna vez que el Sol tiene una cantidad de combustible nuclear – hidrógeno – limitado? El día que se acabe, dentro de 4.000 millones de años ¿dónde iremos? La pregunta parece tonta, sin embargo, no lo es. No debemos descansar en el avance del saber científico de la Física y las matemáticas (además de en los otros campos), ya que, en ese no parar estará la solución a todos nuestros problemas presentes y futuros, y, la llave que abrirá la puerta principal, se llama Física (siempre acompañada por la llave maestra de las matemáticas).

Y, mientras tanto, continuará el proceso de humanización que aún está por terminar…¡Nos queda tanto!

emilio silvera

Totales: 83.671.359

Totales: 83.671.359 Conectados: 69

Conectados: 69