Ago

14

Creemos cosas que…, ¿serán ciertas?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (2)

Comments (2)

La verdadera Historia de la Teoría del Caos

Diagrama de la trayectoria del sistema de Lorenz para los valores r = 28, σ = 10, b = 8/3.

Teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y otras disciplinas científicas que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor determinísticos, es decir; su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales.

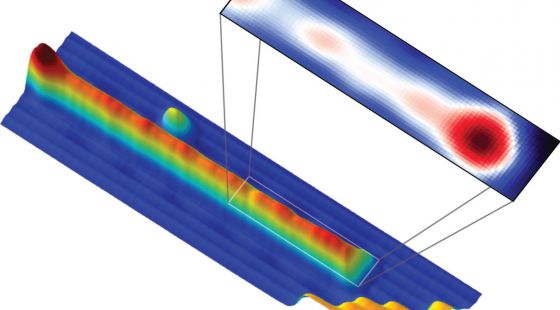

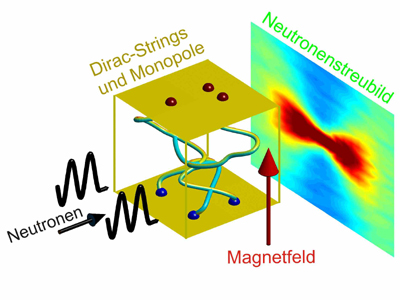

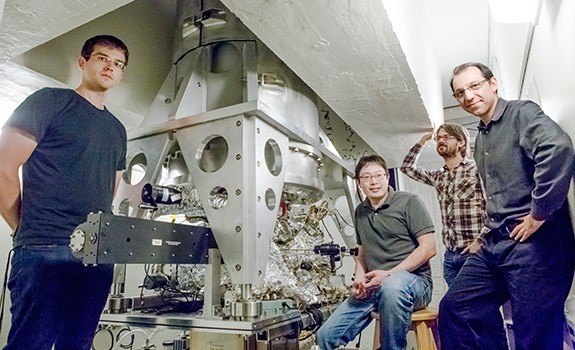

Montaje experimental. Foto: HZB, D.J.P. Morris y A. Tennant. Monopolos magneticos .

Hubo un tiempo, el el Universo muy temprano, en el que la temperatura estaba encima de algunos cientos de veces la masa del protón, cuando la simetría aún no se había roto, y la fuerza débil y electromagnética no sólo eran la misma matemáticamente, sino realmente la misma. Un físico que hibiera podido estar allí presente, en aquellos primeros momento, no habría podido observar ninguna diferencia real entre las fuerzas producidas por el intercambio de estas cuatro partículas: las W, la Z y el Fotón.

Muchas son las sorpresas que nos podríamso encontrar en el universo primitivo, hasta la presencia de agua ha sido detectada mediante la técnica de lentes gravitacionales en la galaxia denominada MG J0414+0534 que está situada en un tiempo en el que el Universo sólo tenía dos mil quinientos millones de años de edad. El equipo investigador pudo detectar el vapor de agua presente en los chorros de emisión de un agujero negro supermasivo. Este tipo de objeto es bastante raro en el universo actual. El agua fue observada en forma de mases, una emisión de radiación de microondas provocada por las moléculas (en este caso de agua) al ser amplificadas por una onda o un campo magnético.

Siguiendo con el trabajo, dejemos la noticia de más arriba (sólo insertada por su curiosidad y rareza), y, sigamos con lo que hemos contado repetidas veces aquí de las fuerzas y la simetría antes de que, el universo se expandiera y enfriara para que, de una sóla, surgieran las cuatro fuerzas que ahora conocemos: Gravedad que campa sola y no quiere juntarse con las otras fuerzas del Modelo Estándar, el electromagnetismo y las nucleares débil y fuerte.

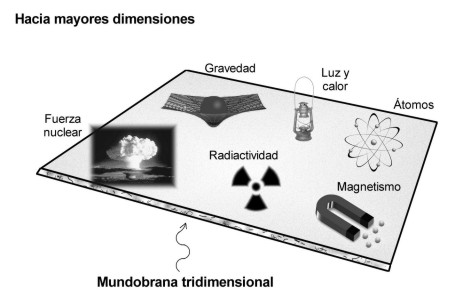

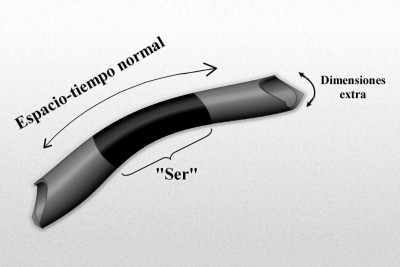

Las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la electricidad, el magnetismo, la radiactividad y las reacciones nucleares están confinadas a un “mundobrana” tridimensional, mientras que la gravedad actúa en todas las dimensiones y es consecuentemente más débil. Seguramente ese será el motivo por el cual, encontrar al Bosón mediador de la fuerza, el Gravitón, resulta tan difícil.

De manera similar, aunque menos clara, las teorías de supersimetrías conjeturaban que las cuatro fuerzas tal vez estaban ligadas por una simitría que se manifestaba en los niveles de energía aún mayores que caracterizaban al universo ya antes del big bang. La intodución de un eje histórico en la cosmolo´gia y la física de particulas (como decía ayer en uno de los trabajos), beneficio a ambos campos. Los físicos proporcionaron a los cosmólogos una amplia gama de herramientas útiles para saber cómo se desarrolló el universo primitivo. Evidentemente, el Big Bang no fue una muralla de fuego de la que se burló Hoyle, sino un ámbito de suscesos de altas energías que muy posiblemente pueden ser comprensibles en términos de teoría de campo relativista y cuántica.

La cosmología, por su parte, dio un tinte de realidad histórica a las teorías unificadas. Aunque ningún acelerador concebible podrían alcanzar las titánicaqs energías supuestas por las grandes teorías unificadas y de la supersimetría, esas exóticas ideas aún pueden ser puestas a prueba, investigando su las partículas constituyentes del universo actual son compatibles con el tipo de historia primitiva que implican las teorías.

Gell-Mann, el premio Nobel de física, al respeto de todo esto decía: “Las partículas elementales aparentemente proporcionan las claves de algunos de los misterios fundamentales de la Cosmología temprana… y resulta que la Cosmología brinda una especia de terreno de prueba para alguna de las ideas de la física de partículas elementales.” Hemos podido llegar a descubrir grandes secretos de la naturaleza mediante los pensamientos que, surgidos de la mente desconocida y misteriosa de algunos seres humanos, han podido ser intuidos mediante ráfagas luminosas que nunca sabremos de dónde pudieron surgir )Lorentz, Planck, Einstein, Heisenmberg, Dirac, Eddigton, Feymann, Wheeler… Y, una larga lista de privilegiados que pudieron ver, lo que otros no podían.

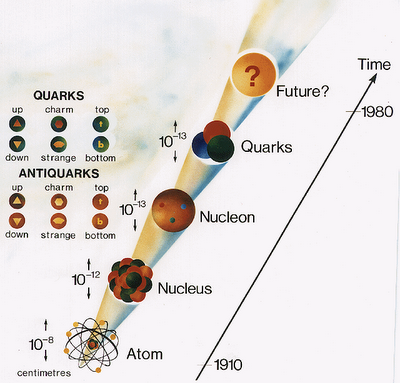

Moléculas, átomos y conexiones para formar pensamientos

Hemos llegado a poder discernir la relación directa que vincula el tamaño, la energía de unión y la edad de las estructuras fundamentales de la Naturaleza. Una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo; lo mismo podemos decir de un átomo respecto al núcleo atómico, y de un núcleo con respecto a los quarks que contiene. La cosmología sugiere que esta relación resulta del curso de la historia cósmica, que los quarks se unieron primero en las energías extremadamente altas del big bang original y que a medida que el Universo se expandió, los protones y neutrones compuestos de quarks se unieron para formar núcleos de átomos, los cuales, cargados positivamente, atrajeron a los electronescargados con electricidad negativa estableciéndose así como átomos completos, que al unirse formaron moléculas.

Si es así (que lo es), cuanto más íntimamente examinemos la Naturaleza, tanto más lejos hacia atrás vamos en el tiempo. Alguna vez he puesto el ejemplo de mirar algo que no es familiar, el dorso de la mano, por ejemplo, e imaginemos que podemos observarlo con cualquier aumento deseado.

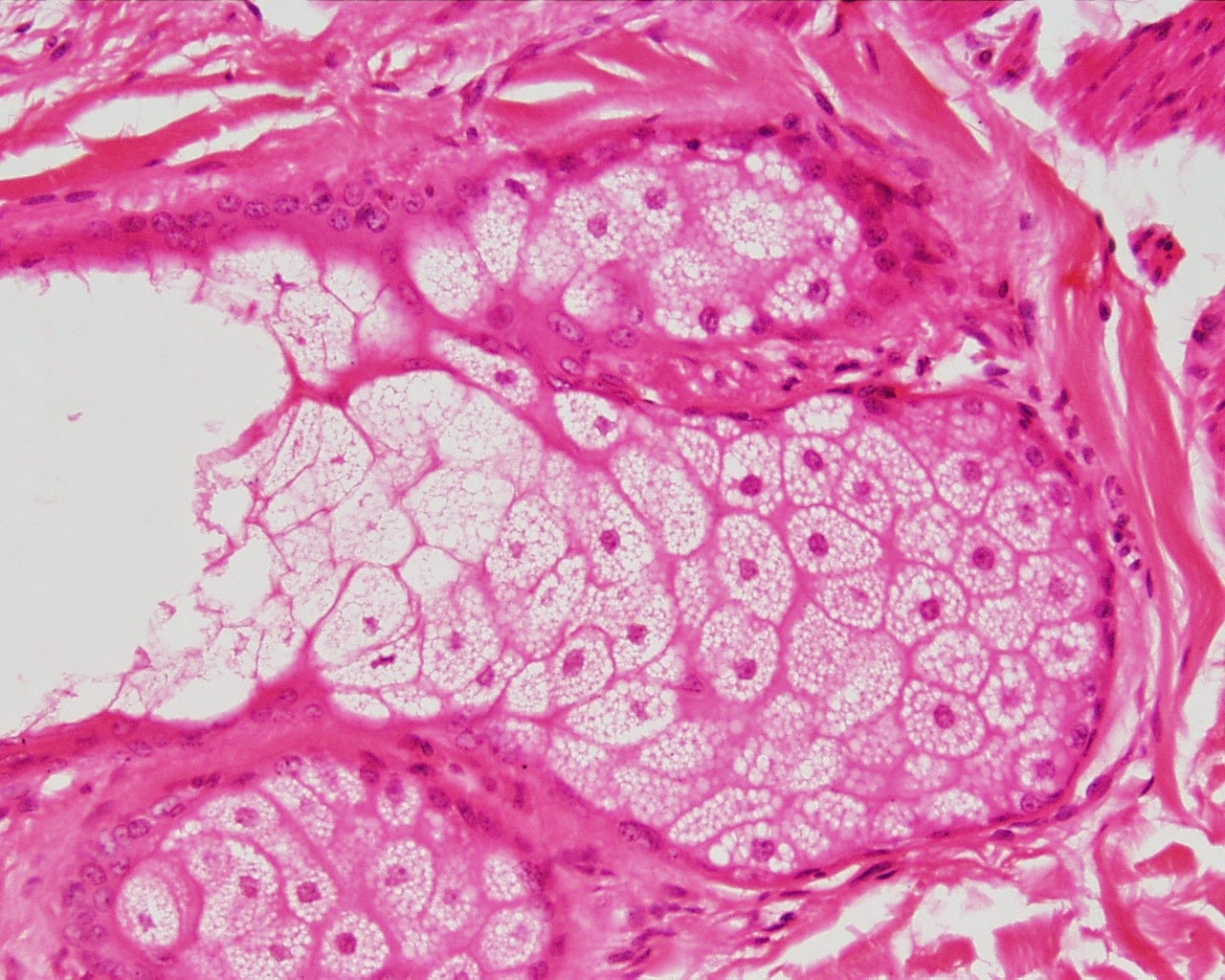

Con un aumento relativamente pequeño, podemos ver las células de la piel, cada una con un aspecto tan grande y complejo como una ciudad, y con sus límites delineados por la pared celular. Si elevamos el aumento, veremos dentro de la célula una maraña de ribosomas serpenteando y mitocondrias ondulantes, lisosomas esféricos y centríolos, cuyos alrededores están llenos de complejos órganos dedicados a las funciones respiratorias, sanitarias y de producción de energía que mantienen a la célula.

Ya ahí tenemos pruebas de historia. Aunque esta célula particular solo tiene unos pocos años de antigüedad, su arquitectura se remonta a más de mil millones de años, a la época en que aparecieron en la Tierra las células eucariota o eucarióticas como la que hemos examinado.

Abajo vemos el dorso de la mano algo aumentado

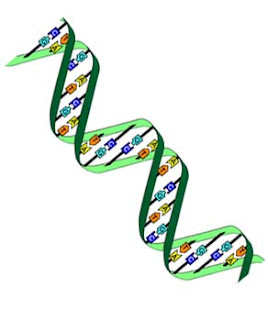

Para determinar dónde obtuvo la célula el esquema que le indicó como formarse, pasemos al núcleo y contemplemos los delgados contornos de las macromoléculas de ADN segregadas dentro de sus genes. Cada una contiene una rica información genética acumulada en el curso de unos cuatro mil millones de años de evolución.

Almacenado en un alfabeto de nucleótidos de cuatro “letras”- hecho de moléculas de azúcar y fosfatos, y llenos de signos de puntuación, reiteraciones para precaver contra el error, y cosas superfluas acumuladas en los callejones sin salida de la historia evolutiva-, su mensaje dice exactamente cómo hacer un ser humano, desde la piel y los huesos hasta las células cerebrales.

Si elevamos más el aumento veremos que la molécula de ADN está compuesta de muchos átomos, con sus capas electrónicas externas entrelazadas y festoneadas en una milagrosa variedad de formas, desde relojes de arena hasta espirales ascendentes como largos muelles y elipses grandes como escudos y fibras delgadas como puros. Algunos de esos electrones son recién llegados, recientemente arrancados a átomos vecinos; otros se incorporaron junto a sus núcleos atómicos hace más de cinco mil millones de años, en la nebulosa de la cual se formó la Tierra.

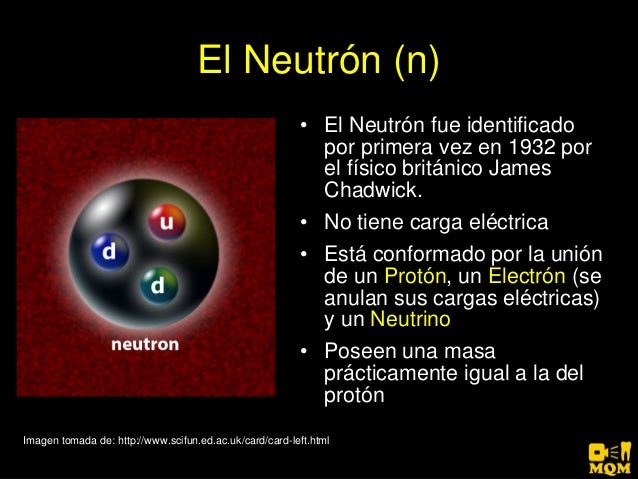

Una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo; lo mismo podemos decir de un átomo respecto al núcleo atómico, y de un núcleo con respecto a los quarks que contiene. Sion embargo, nos queda la duda de: ¿qué podrá haber más allá de los Quarks?

¿Qué no podremos hacer cuando conozcamos la naturaleza real del átomo y de la luz? El fotón, ese cuánto de luz que parece tan insignificante, nos tiene que dar muchas satisfacciones y, en él, están escondidos secretos que, cuando sean revelados, cambiará el mundo. Esa imagen de arriba que está inmersa en nosotros en en todo el Universo, es la sencilles de la complejidad. A partir de ella, se forma todo: la muy pequeño y lo muy grande.

Si elevamos el aumento cien mil veces, el núcleo de un átomo de carbono se hinchará hasta llenar el campo de visión. Tales núcleos y átomos se formaron dentro de una estrella que estalló mucho antes de que naciera el Sol. Si podemos aumentar aún más, veremos los tríos de quarks que constituyen protonesy neutrones. Los quarks han estado unidos desde que el Universo sólo tenía unos pocos segundos de edad.

Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser desposeído de su electrón aplicando sólo unos miles de electrón-voltios de energía. Sin embargo, para dispersar los nucleones que forman el núcleo atómico se requieren varios millones de electrón-voltios, y para liberar los quark que constituyen cada nucleón.

Uno de los misterios de la naturaza, están dentro de los protomes y netrones que, confromados por Quarks, resulta que, si estos fueran liberados, tendrían independientemente, más energía que el protónque conformaban. ¿cómo es posible eso?

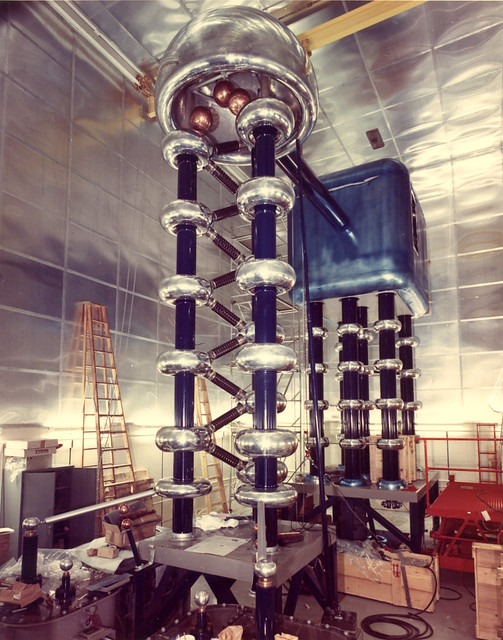

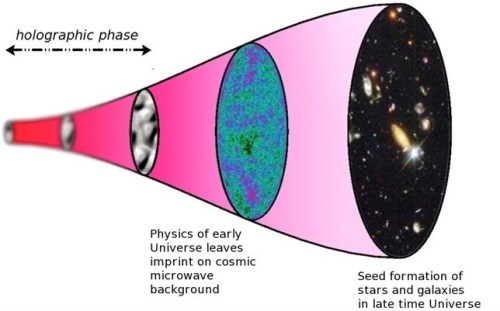

Introduciendo el eje de la historia, esta relación da testimonio del pasado de las partículas: las estructuras más pequeñas, más fundamentales están ligadas por niveles de energía mayores porque las estructuras mismas fueron forjadas en el calor del big bang. Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionen como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas; un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el Universo primitivo. El acelerador de 200 Kev diseñado en los años veinte por Cockroft y Walton reproducía algunos de los sucesos que ocurrieron alrededor de un día después del comienzo del big bang. Los aceleradores construidos en los años cuarenta y cincuenta llegaron hasta la marca de un segundo. El Tevatrón del Fermilab llevó el límite a menos de una milmillonésima de segundo después del comienzo del Tiempo. El nuevo LHC proporcionara un atisbo del medio cósmico cuando el Universo tenía menos de una billonésima de segundo de edad.

Esta es una edad bastante temprana: una diez billonésima de segundo es menos que un pestañeo con los párpados en toda la historia humana registrada. A pesar de ello, extrañamente, la investigación de la evolución del Universo recién nacido indica que ocurrieron muchas cosas aún antes, durante la primera ínfima fracción de un segundo.

Todos los teóricos han tratado de elaborar una explicación coherente de los primeros momentos de la historia cósmica. Por supuesto, sus ideas fueron esquemáticas e incompletas, muchas de sus conjeturas, sin duda, se juzgaran deformadas o sencillamente erróneas, pero constituyeron una crónica mucho más esclarecedora del Universo primitivo que la que teníamos antes.

A los cien millones de años desde el comienzo del tiempo, aún no se habían formado las estrellas, si acaso, algunas más precoces. Aparte de sus escasas y humeantes almenaras, el Universo era una sopa oscura de gas hidrógeno y helio, arremolinándose aquí y allá para formar protogalaxias.

He aquí la primera imagen jamás obtenida de antimateria, específicamente un “anti-átomo” de anti-hidrógeno. Este experimento se realizó en el Aparato ALPHA de CERN, en donde los anti-átomos fueron retenidos por un récord de 170 milisegundos (se atraparon el 0.005% de los anti-átomos generados).

A la edad de mil millones de años, el Universo tiene un aspecto muy diferente. El núcleo de la joven Vía Láctea arde brillantemente, arrojando las sobras de cumulonimbos galácticos a través del oscuro disco; en su centro brilla un quasar blanco-azulado. El disco, aún en proceso de formación, es confuso y está lleno de polvo y gas; divide en dos partes un halo esférico que será oscuro en nuestros días, pero a la sazón corona la galaxia con un brillante conjunto de estrellas calientes de primera generación.

Para determinar dónde obtuvo la célula es esquema que le indicó como formarse, pasemos al núcleo y contemplemos los delgados contornos de las macromoléculas de ADN segregadas dentro de sus genes. Cada una contiene una rica información genética acumulada en el curso de unos cuatro mil millones de años de evolución.

Claro que, nuestra historia está relacionada con todo lo que antes de llegar la vida al Universo pudo pasar. ¡Aquella primera célula! Se replicó en la sopa primordial llamada Protoplasma vivo y, sigguió evolucionando hasta conformar seres de diversos tipos y, algunos, llegaron a adquirir la conciencia.

Macromolécula

Almacenado en un alfabeto de nucleótidos de cuatro “letras”- hecho de moléculas de azúcar y fosfatos, y llenos de signos de puntuación, reiteraciones para precaver contra el error, y cosas superfluas acumuladas en los callejones sin salida de la historia evolutiva-, su mensaje dice exactamente cómo hacer un ser humano, desde la piel y los huesos hasta las células cerebrales.

célula cerebral

Si elevamos más el aumento veremos que la molécula de ADN está compuesta de muchos átomos, con sus capas electrónicas externas entrelazadas y festoneadas en una milagrosa variedad de formas de una rareza y de una incleible y extraña belleza que sólo la Naturaleza es capaz de conformar.

Molécula de ADN

Si elevamos el aumento cien mil veces, el núcleo de un átomo de carbono se hinchará hasta llenar el campo de visión. Tales núcleos átomos se formaron dentro de una estrella que estalló mucho antes de que naciera el Sol. Si podemos aumentar aún más, veremos los tríos de quarks que se constituyen en protones y neutrones.

Átomo de Carbono

Los quarks han estado unidos desde que el Universo sólo tenía unos pocos segundos de edad. Una vez que fueron eliminados los antiquarks, se unieron en tripletes para formar protones y neutrones que, al formar un núcleo cargado positivamente, atrayeron a los electrones que dieron lugar a formar los átomos que más tarde, conformaron la materia que podemos ver en nuestro unioverso.

Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser desposeído de su electrón aplicando sólo unos miles de electrón-voltios de energía. Sin embargo, para dispersar los nucleaones que forman el núcleo atómico se requieren varios millones de electrón-voltios, y para liberar los quarks que constituyen cada nucleón se necesitaría cientos de veces más energía aún.

Los Quarks dentro del núcleo están sometidos a la Interacción fuerte, es decir, la más potente de las cuatro fuerzas fundamentales del Universo, la que mantiene a los Quarks confinados dentro del núcleo atómico por medio de los Gluones.

Introduciendo el eje de la historia, esta relación da testimonio del pasado de las partículas: las estructuras más pequeñas, más fundamentales están ligadas por niveles de energía mayores porque las estructuras mismas fueron forjadas en el calor del big bang.

Haces de protones que chocan cuando viajan a velocidad relativista en el LHC

Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionen como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas; un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el Universo primitivo.

El acelerador de 200 kev diseñado en los años veinte por Cockroft y Walton reproducía algunos de los sucesos que ocurrieron alrededor de un día después del comienzo del big bang.

Aquel acelerador nada tenía que ver con el LHC de ahora, casi un siglo los separa

Los aceleradores construidos en los años cuarenta y cincuenta llegaron hasta la marca de un segundo. El Tevatrón del Fermilab llevó el límite a menos de una milmillonésima de segundo después del comienzo del Tiempo. El nuevo supercolisionador superconductor proporcionara un atisbo del medio cósmico cuando el Universo tenía menos de una billonésima de segundo de edad.

El Tevatrón del Fermilab ya estaba en el camino de la modernidad en los avances de la Física

Esta es una edad bastante temprana: una diez billonésima de segundo es menos que un pestañeo con los párpados en toda la historia humana registrada. A pesar de ello, extrañamente, la investigación de la evolución del Universo recién nacido indica que ocurrieron muchas cosas aún antes, durante la primera ínfima fracción de un segundo.

Todos los teóricos han tratado de elaborar una explicación coherente de los primeros momentos de la historia cósmica. Por supuesto, sus ideas fueron esquemáticas e incompletas, muchas de sus conjeturas, sin duda, se juzgaran deformadas o sencillamente erróneas, pero constituyeron una crónica mucho más aclaradora del Universo primitivo que la que teníamos antes.

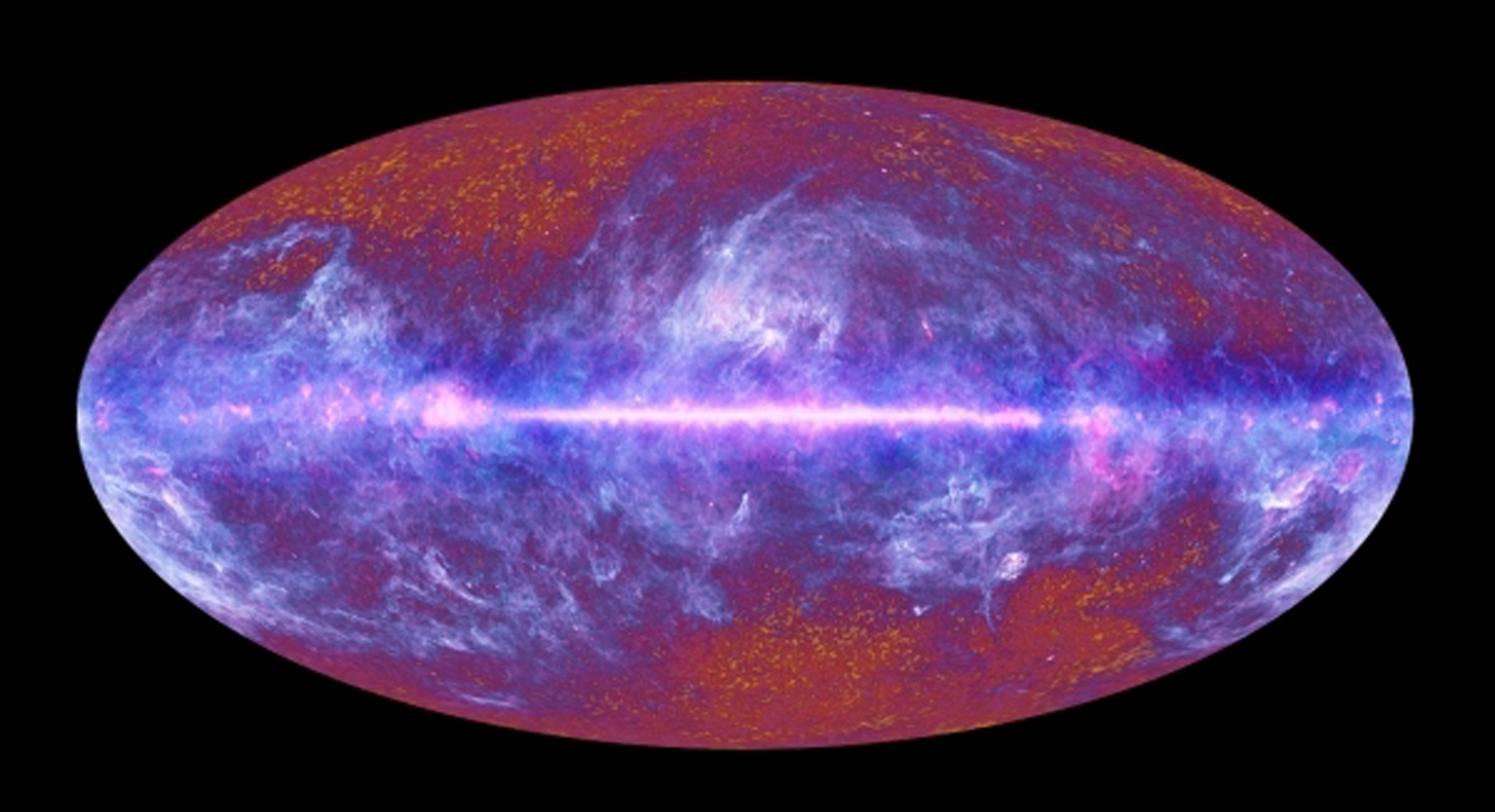

Recreación del Universo primitivo

Bueno amigos, el trabajo era algo más extenso y entrábamos a explicar otros aspectos y parámetros implicados en todo este complejo laberinto que abarca desde lo muy grande hasta la muy pequeño, esos dos mundos que, no por ser tan dispares, resultan ser antagónicos, porque el uno sin el otro no podría exisitir. Otro día, seguiremos abundando en el tema apasionante que aquí tratamos.

emilio silvera

Ago

11

Surgieron pensamientos… ¡Que nunca dejaran de asombrarnos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (2)

Comments (2)

Ludwig Boltzmann será el protagonista de hoy

Hay ecuaciones que son aparentemente insignificantes por su reducido número de exponentes que, sin embargo, ¡dicen tántas cosas…! En la mente de todos están las sencillas ecuaciones de Einstein y de Planck sobre la energía-masa y la radiación de cuerpo negro. Esa es la belleza de la que hablan los físicos cuando se refieren a “ecuaciones bellas”.

Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell…, “y se hizo la luz”

La identidad de Euler: Algunos dijeron de su ecuación: “la expresión matemática más profunda jamás escrita”, “misteriosa y sublime”, “llena de belleza cósmica”, “una explosión cerebral”.

Newton y su segunda ley que, aunque no funcione cuando nos acercamos a velocidades relativistas, rompió la marcha hacia la Gravedad.

Pitágoras y “su” teorema, también debe estar presente como lo está su teorema en las construcciones de todo el mundo y… mucho más.

Schrödinger y su función de onda que tampoco se queda atrás (aunque como la ecuación de Newton, si hablamos de velocidades relativistas…)

Bueno, E = mc2, nos lleva a profundidades de la materia antes jamás vistas y nos permite sacar conclusiones como que, en un gramo de materia está encerrada toda la energía consumida por la Humanidad durante un minuto. ¡Masa y Energía son la misma cosa!

Einstein, con esa ecuación de arriba de la relatividad general, vino a cambiar el mundo y, a partir de entonces, nació la verdadera cosmología. ¡Nos habla de tántas cosas!

¿Qué decir de la maravillosa fórmula de la entropía de Boltzman?

S = k log W

Creo que hoy, hablaremos de ella. Boltzman con su trabajo e ingenio, le dio a la Humanidad la herramienta para que pudiera seguir avanzando en el difícil laberinto de la Cienca, fue, sin duda, uno de los físicos más ilustres del siglo XIX.

El trabajo científico desarrollado por Boltzmann en su época crítica de transición que puso el colofón a la física “clásica” –cuya culminación podríamos situar en Maxwell– y antecedió (en pocos años) a la “nueva” física, que podemos decir que comenzó con Max Planck y Einstein. Aunque ciertamente no de la importancia de los dos últimos, la labor científica de Boltzmann tiene una gran relevancia, tanto por sus aportaciones directas (creador junto con “su amigo” Maxwell y Gibbs de la mecánica estadística, aunque sea el formulismo de éste último el que finalmente haya prevalecido; esclarecedor del significado de la entropía, etc.) como por la considerable influencia que tuvo en ilustres físicos posteriores a los que sus trabajos dieron la inspiración, como es el caso de los dos mencionados, Planck y Einstein.

Boltzmann fue un defensor a ultranza del atomismo, polemizando sobre todo con Mach y Ostwald, antiatomistas partidarios de la energética y claros exponentes de la corriente idealista de la física alemana. Tuvo que abandonar su ambiciosa idea de explicar exactamente la irreversibilidad en términos estrictamente mecánicos; pero esta “derrota”, no ocultaré que dolorosa desde el punto de vista personal, le fue finalmente muy productiva, pues de alguna manera fue lo que le llevó al concepto probabilista de la entropía. Estas primeras ideas de Boltzmann fueron reivindicadas y extendidas, en el contexto de la teoría de los sistemas dinámicos inestables, sobre todo por la escuela de Prigogine, a partir de la década de 1970.

La personalidad de Boltzmann era bastante compleja. Su estado de ánimo podía pasar de un desbordante optimismo al más negro pesimismo en cuestión de unas pocas horas. Era muy inquieto; él decía – medio en serio, medio en broma – que eso se debía a haber nacido en las bulliciosas horas finales de los alegres bailes del Martes de Carnaval, previas a los “duelos y quebrantos” (entonces) del Miércoles de Ceniza.

Ludwig Boltzmann and co-workers in Graz, 1887. (standing, from the left) Nernst, Streintz, Arrhenius, Hiecke, (sitting, from the left) Aulinger, Ettingshausen, Boltzmann, Klemenčič, Hausmanninger

Su lamentable final, su suicidio en Duino (Trieste) el 5 de septiembre de 1906, muy probablemente no fue ajeno a esa retorcida personalidad, aunque su precaria salud física fue seguramente determinante a la hora de dar el trágico paso hacia el lado oscuro.

Uno de los problemas conceptuales más importantes de la física es cómo hacer compatible la evolución irreversible de los sistemas macroscópicos (el segundo principio de la termodinámica) con la mecánica reversible (las ecuaciones de Hamilton o la ecuación de Schrödinger) de las partículas (átomos o moléculas) que las constituyen. Desde que Boltzmann dedujo su ecuación en 1872, este problema ha dado lugar a muy amplios debates, y el origen de la irreversibilidad es, aún hoy en día, controvertido.

En una de sus primeras publicaciones, Boltzmann obtuvo en 1866 una expresión de la entropía, que había sido definida un año antes por Clausius, basado en conceptos mecánicos. Las limitaciones de este trabajo eran que su aplicación se restringía al estudio de los gases y que el sistema era periódico en el tiempo. Además, Boltzmann no pudo deducir de su definición de entropía la irreversibilidad del segundo principio de la termodinámica de Clausius. En 1868, basándose en las ideas probabilísticas de Maxwell, obtuvo la distribución de equilibrio de un gas de partículas puntuales bajo la acción de una fuerza que deriva de un potencial (distribución de Maxwell-Boltzmann).

En el Universo, considerado como sistema cerrado, la entropía crece y…

En 1.872 publicó la denominada ecuación de Boltzmann para cuya deducción se basó, aparentemente, en ideas mecánicas. Esta ecuación contiene, sin embargo, una hipótesis no mecánica (estadística) o hipótesis del caos molecular, que Boltzmann no apreció como tal, y cuya mayor consecuencia es que, cualquiera que sea la distribución inicial de velocidad de un gas homogéneo diluido fuera del equilibrio, ésta evoluciona irreversiblemente hacia la distribución de velocidad de Maxwell. A raíz de las críticas de Loschmidt (paradoja de la reversibilidad) y Zermelo (paradoja de la recurrencia), Boltzmann acabó reconociendo el carácter estadístico de su hipótesis, y en 1877 propuso una relación entre la entropía Sde un sistema de energía constante y el número de estados dinámicos W accesibles al sistema en su espacio de fases; esto es, la conocida ecuación S = kB ln W, donde kB es la constante de Boltzmann. En esta nota, se hace una breve descripción de la ecuación de Boltzmann y de la hipótesis del caos molecular.

El comportamiento de los gases siempre dio a los físicos en qué pensar

La ecuación de Boltzmann describe la evolución temporal de un gas diluido de N partículas puntuales de masa m contenidas en un volumen V que interaccionan a través de un potencial de par central repulsivo V(r) de corto alcance a. Como simplificación adicional, considérese que sobre las partículas no actúan campos externos. Si f1(r,v,t) indica la densidad de partículas que en el tiempo t tienen un vector de posición r y velocidad v, que está normalizada en forma:

∫dr ∫dvƒ1(r,v,t) = N

Su evolución temporal es la suma de dos contribuciones. En ausencia de interacción, las partículas que en el tiempo t tienen vector de posición r y velocidad v se encuentran, después de un intervalo de tiempo Δt, en r + v Δt y tiene la misma velocidad. Como

f1(r + vΔt,v,t + Δt) = f1(r,v,t)

en el límite Δt → 0 (2) se escribe:

∂1 f1(r,v,t) = – v∂r f1(r,v,t)

Que es una ecuación invariante bajo el cambio t → – t y v → – v. La evolución es, por tanto, mecánica.

Se cumplieron más de cien años desde la muerte de Boltzmann y su trabajo sigue siendo recordado. No pienso que Boltzmann creyera en la existencia real de los átomos, pero sí en su utilidad e incluso en su necesidad para comprender las leyes macroscópicas y la evolución irreversible de los fenómenos macroscópicos desde una base más fundamental que el nivel fenomenológico. Pero había quien (con autoridad) no creía ni en la existencia ni en su utilidad. Este debate no era ajeno a las tendencias ideológicas, religiosas y usos sociales de aquella época porque, en general, la ciencia es parte de la cultura y depende del momento histórico que viven los científicos, al fin y al cabo, seres humanos como los demás, influenciables por su entorno en una gran medida.

Por el siglo XIX, e incluso antes, ya se hablaba de “átomos”* y una rudimentaria teoría cinética de los gases gozaba de aceptación y utilidad científica (recordemos los trabajos de Benoulli, Dalton, Laplace, Poisson, Cauchy, Clausius, Krönig… y Maxwell). Pero fue Boltzmann quien definitivamente profundizó en la cuestión, para el estudio del equilibrio y, sobre todo, intentando explicar mecánicamente (mecano-estadísticamente) la evolución termodinámica irreversible y la descripción de los procesos de transporte ligados a ella. Y, nuevamente (por su enorme importancia) no podemos dejar de mencionar la muy singular labor que hicieron Gibbs, Einstein, Planck, Fermi y otros. Sin la motivación ideológica de Boltzmann, Gibbs elaboró una bellísima, útil y hoy dominante formulación (cuerpo de doctrina) de la termodinámica y física estadística.

Lorentz

Fue Lorentz quien primero utilizó la ecuación de Boltzmann y lo hizo para describir la corriente eléctrica en sólidos dando un paso significativo por encima del pionero Drude. Lorentz introdujo un modelo opuesto al browniano donde partículas ligeras como viento (electrones) se mueven chocando entre sí y con árboles gordos (tales como iones en una red cristalina); un modelo del que se han hecho estudios de interés tanto físico como matemático. Enskog (inspirándose en Hilbert) y Chapman (inspirándose en Maxwell) enseñaron cómo integrar la ecuación de Boltzmann, abriendo vías a otras diversas aplicaciones (hidrodinámica, propagación del sonido, difusión másica, calor, fricción viscosa, termoelectricidad, etc.). Recordemos que Boltzmann encontró como solución de equilibrio de su ecuación una distribución de velocidades antes descubierta por Maxwell (hoy, como reseñé anteriormente, de Maxwell-Boltzmann), por lo que concluyó que así daba base microscópica mecánica (teorema H mecano-estadístico) al segundo principio de la termodinámica (estrictamente, evolución de un sistema aislado hacia su “desorden” máximo).

El físico austríaco Ludwig Boltzmann sentó las bases estadísticas de la entropía, su trabajo fue tan importante que el gran físico Max Planck sugirió que su versión de la fórmula de Boltzmann fuera grabada en la lápida de Boltzmann de Viena.

Está claro que ningún físico que se precie de serlo puede visitar Viena sin visitar el parque Zentralfriedhof para ver la tumba de Boltzmann. Yo sí me pasé por allí. Me senté junto a la tumba; el lugar estaba desierto, y cerrando los ojos traté de conectar con la conciencia del genio. La sensación, extraña y agradable, seguramente fue creada por mi imaginación, pero creo que charlé con él en el interior de mi mente – la fuerza más potente del universo– y aquellos sentimientos, aquel momento, compensaron el esfuerzo del viaje.

En la tumba, sobre una gran lápida de mármol de color blanco con los nombres Ludwig Boltzmann y de los familiares enterrados con él, sobre el busto de Boltzmann, se puede leer la inscripción, a modo de epitafio:

En esta breve ecuación se encierra la conexión entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la física conocida como mecánica estadística. Esta sencilla ecuación es la mayor aportación de Boltzmann y una de las ecuaciones más importantes de la física. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notación del logaritmo) es el siguiente:

- S es la entropía de un sistema.

- W es el número de microestados posibles de sus partículas elementales.

- k es una constante de proporcionalidad que hoy recibe el nombre de Constante de Boltzmann, de valor 1’3805 × 10-23 J/K (si el logaritmo se toma en la base natural).

En definitiva, la ecuación describe la estrecha relación entre la entropía (S) y las miles de formas de partículas que en un sistema se pueden arreglar (k log W). La última parte es difícil. K es la constante de Boltzmann y W es el número de elementos microscópicos de un sistema (por ejemplo, el impulso y la posición de los átomos individuales de gas) en un sistema macroscópico en un estado de equilibrio (por ejemplo, el gas de sellado en una botella). Parece que la naturaleza ama el caos cuando empuja a los sistemas hacia el desequilibrio y Boltzmann le llamó entropía a este fenómeno.

Los pensamientos, como los paisajes del mundo para el viajero incansable, son inesperados y sorprendentes. Nunca se sabe lo que puede surgir de una Mente bien preparada e intuitiva.

Cuando profundizamos un poco en lo que el cerebro humano ha sido capaz de generar, los pensamientpos que ha llegado a generar bien sea en forma de ecuaciones matemáticas o expresados con palabras, no podemos dejar de sorprendernos y maravillarnos al ver que, ¡todo el universo parece estar dentro de nuestras mentes! ¿Qué secretos se encierran allí? ¿Cómo nos lleva a estos pensamientos tan profundos?

Como todas las ecuaciones sencilla de gran trascendencia en la física (como la famosa E = mc2), hay un antes y un después de su formulación: sus consecuencias son de un calado tan profundo que cambiaron la forma de entender el mundo, y en particular, de hacer física a partir de ellas. De hecho, la sutileza de la ecuación es tal que hoy, cien años después de la muerte de su creador, se siguen investigando sus nada triviales consecuencias. Creo que lo mismo ocurrirá con α = 2πe2/ħc que, en tan reducido espacio y con tan pocos símbolos, encierra los misterios del electromagnetismo (el electrón), de la constante de Planck(la mecánica cuántica), y de la luz (la relatividad de Einstein), todo ello enterrado profundamente en las entrañas de un número: 137.

Bueno, a pesar de todo lo anterior, Schrödinger nos decía:

“La actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo”

¡Lo grande y lo pequeño! ¡Son tantos los secretos de la Naturaleza!

Siempre hemos tenido consciencia de que en física, había que buscar nuevos paradigmas, nuevos caminos que nos llevaran más lejos. Es bien conocida la anécdota de que a finales del siglo XIX un destacado físico de la época William Thomson (1824-1907) conocido como Lord Kelvin, se atrevió a decir que solo dos pequeñas “nubecillas” arrojaban sombras sobre el majestuoso panorama de conocimiento que había construido la física clásica desde Galileo y Newton hasta ese momento: el resultado del experimento de Michelson-Morley, el cual había fallado en detectar la existencia del supuesto éter luminífero; y la radiación del cuerpo negro, i.e la incapacidad de la teoría electromagnética clásica de predecir la distribución de la energía radiante emitida a diferentes frecuencias emitidas por un radiador idealizado llamado cuerpo negro. Lo que Lord Kelvin no puedo predecir es que al tratar de disipar esas dos “nubecillas”, la física se vería irremediablemente arrastrada a una nueva física: la física moderna fundada sobre dos revoluciones en ciernes: la revolución relativista y la revolución cuánticacon dos científicos como protagonistas: Planck y Albert Einstein. Sin embargo, ha pasado un siglo y seguimos con esas dos únicas guías para continuar el camino y, resultan insuficientes para llegar a la meta que… ¡Está tan lejos!

emilio silvera

Ago

11

Otra confirmación de la Relatividad

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física Relativista ~

Clasificado en Física Relativista ~

Comments (0)

Comments (0)

CienciA-abc

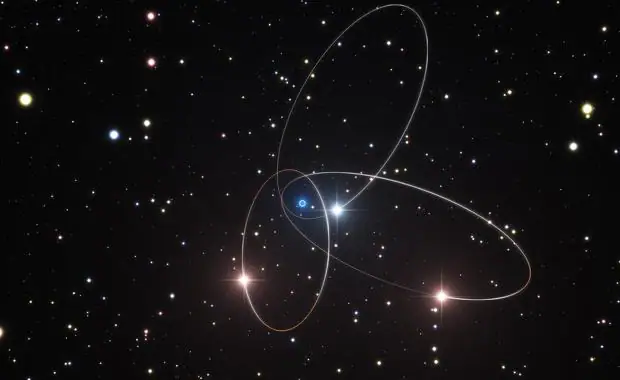

Detectan pruebas de la Relatividad de Einstein en el monstruoso corazón de la Vía Láctea

Por primera vez, se han observado efectos relativistas en una estrella cercana a un agujero negro supermasivo.

La enorme masa de Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, deforma el espacio-tiempo y desvía las órbitas de las estrellas – ESO/M. Parsa/L. Calçada

La Física que conocemos aún no ha podido adentrarse en los agujeros negros, pero sabemos perfectamente que están ahí. Uno de ellos ayuda a mantener unido ese vertiginoso remolino de cientos de miles de millones de estrellas que es la Vía Láctea. En su centro, a unos 26.000 años luz de la Tierra, «late» un agujero negro supermasivo de cuatro millones de masas solares y que recibe el nombre de Sagitario A (o también Sgr A*). No hace falta ser creyente para sentirse maravillado: Sagitario A es un gran atractor que mata estrellas y hace nacer a otras nuevas.

Los astrónomos están tratando de obtener la primera imagen de la historia de su horizonte de sucesos, ese límite predicho por Einstein y a partir del cual la Física se adentra en territorio desconocido. Pero mientras esto se logra, un equipo de científicos checos y alemanes se ha fijado en las estrellas de su entorno, durante 20 años, y han encontrado evidencias de efectos relativistas, predichos por Einstein un siglo atrás. Por primera vez, los astrónomos han detectado este tipo de efectos en estrellas que orbitan a alta velocidad el entorno de un agujero negro supermasivo.

Para poder mirar tan lejos los astrónomos han tenido que «viajar» hasta el Observatorio Paranal, en el desierto de Atacama, en Chile, del Observatorio Europeo Austral (ESO). Allí los cuatro telescopios ópticos del Very Large Telescope (VLT) les han permitido detectar los sutiles movimientos de las estrellas.

Si la Relatividad de Einstein funciona, como ya han demostrado otras muchas observaciones y experimentos, el movimiento de las estrellas cercanas al agujero negro no debería ser explicado solo a través de las leyes de Newton. La gravedad y las velocidades llevan a que sea la Relatividad la que explica su posición y movimiento.

Un laboratorio en el centro de la galaxia

«El centro de la galaxia es el mejor laboratorio para estudiar el movimiento de las estrellas en un entorno relativista», ha dicho Marzieh Parsa, investigadora en la Universidad de Colonia y primera autor del estudio. «Nos sorprendió cuán bien pudimos aplicar los métodos que desarrollamos con simulaciones para obtener datos de alta precisión sobre las estrellas que giran a alta velocidad y que están más cerca del agujero negro».

Esto es exactamente lo que ha ocurrido con una estrella bautizada con el poco sugerente nombre de S2. Gracias a la precisión del VLT, y de haber podido observarla cuando se acercaba y cuando se alejaba del agujero negro, los científicos han observado que la forma y la orientación de su órbita están influidas por efectos relativistas. Además, gracias a estas observaciones, los científicos han calculado con mayor exactitud la masa del agujero y su distancia hasta la Tierra.

En opinión de Vladimir Karas, investigador en la Academia de Ciencias de Praga, República Checa, «es muy alentador que S2 muestre comportamientos relativistas, tal como se esperaba en función de su proximidad a esas extrema concentración de masa en el centro de la Vía Láctea». Según él, estas observaciones abren un nuevo camino para nueas teorías y experimentos en este sector de la ciencia.

Esta historia continuará muy pronto. En 2018, la estrella S2 se acercará de nuevo al agujero negro supermasivo. Por entonces, un nuevo instrumento del VLT, el GRAVITY, permitirá medir su órbita con mayor precisión. Antes de que entren en funcionamiento la próxima generación de telescopios monstruosos, los astrónomos podrá medir con increíble exactitud los efectos relativistas en torno al centro de la Vía Láctea, o, por qué no, posibles desviaciones que ayuden a fundar una nueva Física, capaz de adentrarse en lo desconocido.

Ago

10

Algunos desarrollos de la Física Teórica…Son notables

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (8)

Comments (8)

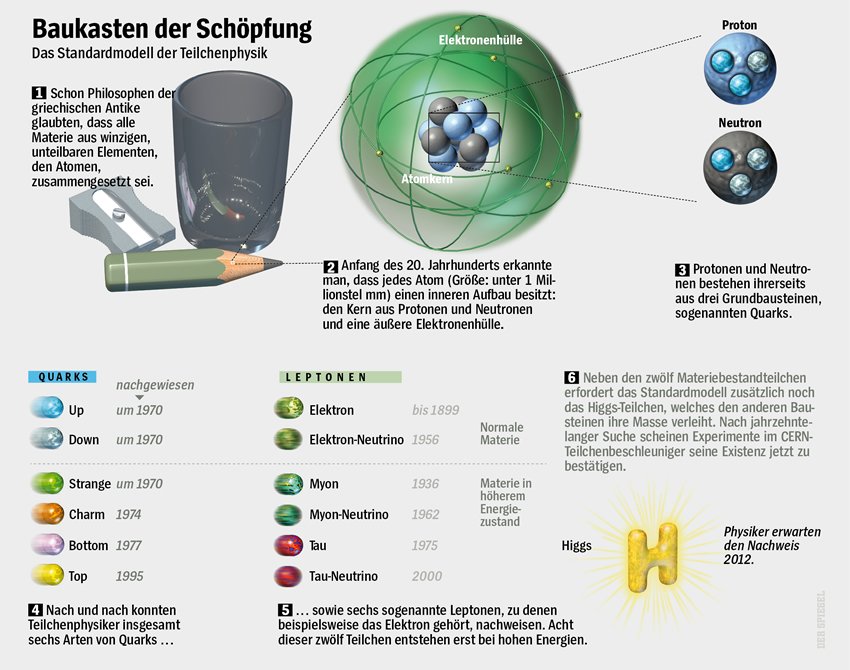

Hasta hace muy pocos años la Gravitación y la Mecánica Cuántica eran dos campos de la Física Teórica que utilizaban metodologías muy distintas y que estaban prácticamente desconectados entre sí. Por una parte, la interacción gravitatoria está descrita por la Teoría de la Relatividad General de Einstein, que es una teoría clásica (es decir, no cuántica) en la que la Gravedad se representa como una propiedad geométrica del espacio y del tiempo. Por otro lado, gobierna el mundo de las partículas atómicas y subatómicas. Su generalización relativista (la Teoría Cuántica de Campos) incorpora los principios de la Teoría Especial Relativista y, junto con el principio gauge, ha permitido construir con extraordinario éxito el llamado Modelo Estándar de la Física de las Partículas Elementales.

Con sus 20 parámetros aleatorios (parece que uno de ellos ha sido hallado -el bosón de Higgs-), el Modelo estándar de la física de partículas que incluye … sólo tres de las cuatro fuarzas fundamentales. La Gravedad se niega a juntarse con las otras fuerzas.

La interacción electromagnética, por ejemplo, es la responsable de las fuerzas que controlan la estructura atómica, reacciones químicas y todos los fenómenos electromagnéticos. Puede explicar las fuerzas entre las partículas cargadas, pero al contrario que las interacciones gravitacionales, pueden ser tanto atractivas como repulsivas. Algunas partículas neutras se desintegran por interacciones electromagnéticas. La interacción se puede interpretar tanto como un modelo clásico de fuerzas (ley de Coulomb) como por el intercambio de unos fotones virtuales. Igual que en las interacciones gravitatorias, el hecho de que las interacciones electromagnéticas sean de largo alcance significa que tiene una teoría clásica bien definida dadas por las ecuaciones de Maxwell. La teoría cuántica de las interacciones electromagnéticas se describe con la electrodinámica cuántica, que es una forma sencilla de teoría gauge.

El electromagnetismo está presente por todo el Universo

La interacción fuerte es unas 102 veces mayor que la interacción electromagnética y, como ya se dijo antes, aparece sólo entre los hadrones y es la responsable de las fuerzas entre nucleones que confiere a los núcleos de los átomos su gran estabilidad. Actúa a muy corta distancia dentro del núcleo (10-15metros) y se puede interpretar como una interacción mediada por el intercambio de mesones virtuales llamados Gluones. Está descrita por una teoría gauge llamada Cromodinámica cuántica.

Las teorías gauge explican satisfactoriamente la dinámica de las interacciones electromagnéticas, fuertes y débiles en un gran rango de distancias. Sin embargo, a pesar que la Teoría General de la Relatividad puede formularse como una teoría gauge, todos los intentos de introducir en ella de manera completamente satisfactoria los principios de la Mecánica Cuántica, han fracasado. No obstante, los desarrollos realizados en el marco de la Teoría de Cuerdas en los últimos años han dado lugar a una convergencia, al menos metodológica, entre estos dos campos de la Física Fundamental.

Lo cierto es que buscamos incansables para saber de qué está hecho el “mundo”

La piedra angular de esta inesperada conexión es la llamada correspondencia gravedad/teoría gauge. En su forma más genérica dicha correspondencia afirma que la dinámica de ciertas teorías cuánticas de campos sin gravedad puede ser descrita por medio de una teoría gravitatoria en un espacio-tiempo que contiene al menos una dimensión adicional.

Para poder comprender con claridad los orígenes y las consecuencias de tan sorprendente relación entre teorías tan diferentes, es interesante recordar como fue descubierta en el contexto de la Teoría de Cuerdas. la Teoría de cuerdas tiene su origen en los años 60-70 como un intento de describir los hadrones (partículas elementales que experimentan interacción fuerte) como estados de una cuerda en movimiento.

¡Teoría de cuerdas! (¿)

La longitud de la cuerda se puede identificar con el tamaño del hadrón y sería del orden del fermi (10-15metros). Sin embargo, al analizar en detalle el espectro de modos de vibración de las cuerdas cerradas se descubrió que estas contienen una partícula de espín 2 y masa nula…(¿el gravitón?) que no se corresponde con ningún hadrón y que, en cambio, se identifica de manera natural con el gravitón (el cuanto fundamental de la interacción gravitatoria). De esta forma la Teoría de Cuerdas pasó de ser considerada una teoría de las interacciones fuertes a ser una posible teoría de unificación de las cuatro interacciones fundamentales de la Naturaleza a una escala mucho más pequeña: La longitud de Planck(10-35 metros).

La longitud de Planck se define como:

donde c es la velocidad de la luz en el vacío, G es la constante de gravitación universal, y  es la Constante de Planck racionalizada o reducida.

es la Constante de Planck racionalizada o reducida.

Una consecuencia sorprendente del estudio cuántico de la cuerda es que ésta debe propagarse en un espacio-tiempo de diez dimensiones. La métrica de dicho espacio-tiempo está también fuertemente contreñida. De hecho, la consistencia mecano-cuántica del movimiento de la cuerda en un espacio curvo impone que la métrica de este debe satisfacer unas ecuaciones que, en el límite en el que la longitud de la cuerda se considera muy pequeña, se reducen a las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Así pues, las ecuaciones fundamentales de la gravedad clásica en diez dimensiones se puede obtener de la dinámica cuántica de la cuerda.

En los años noventa se descubrió que el espectro de la Teoría de Cuerdas contiene, además de los modos de vibración asociados a las diferentes partículas, otros estados que están extendidos a lo largo de varias dimensiones espacio-temporales. Dichos espacios se denominan Branas y son paredes de dominio en el espacio-tiempo diez-dimensional que corresponden a estados no-perturbativos de la Teoría de Cuerdqas similares a los solitones de las teorías cuánticas de campo. En particular, las denominadas Dp-Branas son objetos que pueden estar extendidos a lo largo de p dimensiones espaciales y una temporal para 0 ≤ p ≤ 9. Uno puede imaginárselas como hiperplanos (p+1)-dimensionales. En particular la D3-Branas están extendidas a lo largo de cuatro dimensiones (tres espaciales y una temporal).

Claro, todo es pura conjetura (hasta que no sea verificado de forma experimental). Increíblemente el mundo de las branas es tan colosalmente extraño como lo es el infinitecimal mundo de las partículas quánticas, con la salvedad de que, al tratar de objetos aún más pequeños, es decir aquellos que posiblemente existan más allá de los Quarks, la fascinación sube de tono al toparnos con un universo de cosas “imposibles”, bueno, mejor alejado de lo que nos dice el sentido común que (está visto), no es el mejor de los sentidos.

Las D-branas aparecen en muchas discusiones modernas relacionadas con las cuerdas (por ejemplo, en la entropía de los agujeros negros). Suelen tratarse como si fueran objetos clásicos que yacen dentro del espacio-tiempo completo 1 + 9 (o 1 + 10) dimensiones. La “D” viene de “Dirichlet”, por analogía con el tipo de problema de valor de frontera conocido como un problema de Dirichlet, en el que hay una frontera de género tiempo sobre la que se especifican datos (según Peter G. Lejeune Dirichlet, un eminente matemático francés que vivió entre 1.805 y 1.859).

No resulta fácil para nosotros imaginar el Mundo Brana

Las D-Branas son objetos dinámicos que pueden moverse, deformarse y cambiar de estado interno. Una de sus características fundamentales es que este último está caracterizado por un campo gauge que viv3e en su interior. Así podremos decir que las D-Branas albergan teorías de gauge en su seno. Esta es una realización novedosa de la simwetría gauge que está en la base de la correspondencia gravedad/teoría gauge. Además, dado que la Teoría de Cuerdas es una teoría gravitatoria, cualquier objeto masivo (y en particular las D-Branas) tiene asociado una métrica que describe la distorsión gravitatoria del espacio-tiempo en torno a él. En el caso de las D-Branas estas métricas son fáciles de encontrar y son similares a la clásica solución de Schwazschild de la relatividad general. En 1997 el joven físico argentino Juan Maldacena sugirió utilizar esta solución de gravedad para describir la teoría gauge que vive en las D-Branas.

¿Podría ser nuestro universo una membrana flotando en un espacio de más dimensiones, que se rompe muchas veces en un universo circundante? Según una rama de la teoría de las cuerdas llamada braneword, hay una gran cantidad de dimensiones extra de espacio, y aunque la gravedad puede llegar a salir, nosotros estamos confinados a nuestro propio universo “brana”, con sólo tres dimensiones. Neil Turok, de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y Paul Steinhardt, de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, EE.UU., han trabajado en cómo el Big Bang se podría haber provocado cuando nuestro universo se enfrentó violentamente con otro. Se repite el enfrentamiento, produciendo un nuevo Big Bang de vez en cuando, por lo que si el modelo del universo cíclico es correcto, el cosmos puede ser inmortal. ¡Por imaginar que no quede!

Sólo vamos a ser conscientes de dimensiones extra allí donde inciden directamente sobre las D-brana en la que “vivimos”. Más que una imagen de tipo “espacio cociente” que evoca la analogía de Kaluza-Kleinoriginal: El gráfico representa un modelo de manguera de un espacio-tiempo de dimensiones más altas de tipo Kaluza-Klein, donde la longitud, o mejor, la dimensión a lo largo de la longitud de la manguera representa el 4-espacio-tiempo normal, y la dimensión alrededor de la manguera representa la dimensión extra “pequeñas” (quizá escala de Planck). Imaginemos un “ser” que habite en este mundo, que rebasa estas dimensiones extra “pequeñas”, y por ello no es realmente consciente de ellas.

En la propuesta de Maldacena de las dos descripciones (gauge y gravitatoria) son duales y complementarias entre sí. En principio nos puede parecer confusa la afirmación de que la gravedad juega un papel relevante en la física de la teoría gauge. En los cursos de física nos enseñan que la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas, y que, por lo tanto, su efecto es despreciable salvo a distancias realmente pequeñas o masas realmente grandes. Para resolver esta paradoja hay que tener en cuenta que la gravedad de la que estamos hablando no es la de nuestro universo aproximadamente plano y (posiblemente) con una pequeña constante cosmológica positiva, sino que se trata de una teorìa auxiliar en más de cuatro dimensiones y con constante cosmológica negativa.

Para seguir explicando el tema, mucho tendríamos que escribir. Sin embargo, quede aquí esta entrada que, al menos, puede despertar alguna curiosidad en los lectores que, aconsejados por lo leido, busquen más sobre el tema que, sin duda alguna, llega a ser fascinante.

Fuente: Muchos de los párrafos aquí insertos, han sido transcritos de un trabajo de Alfon V Ramallo del Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela.

PD.

Aclaración: Cuando mencionamos una teoría gauge, lo estamos haciendo de cualquiera de las teorías cuánticas de campos creadas para explicar las interacciones fundamentales. Una teoría gauge requiere un grupo de simetría para los campos y los potenciales (el grupo gauge). En el caso de la electrodinámica, el grupo es abeliano, mientras que las teorías gauge para las interacciones fuertes y débiles utilizan grupos no abelianos. Las teorías gauge no abelianas son conocidas como teorías de Yang-Mills. esta diferencia explñica por qué la electrodinámica cuántica es una teoría mucho más simple que la cromodinámica cuántica, que describe las interacciones fuertes, y la teoría electrodébil, que es la teoría unificada de las interacciones débiles y las electromagnéticas. En el caso de la Gravedad Cuántica, el Grupo Gauge es mucho más complicado que los grupos gauge tanto de las interacciones fuertes como de las débiles.

¡La Física! ¡Qué complejidad!

emilio silvera

Ago

8

La partícula que es materia y anti-materia a la vez

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

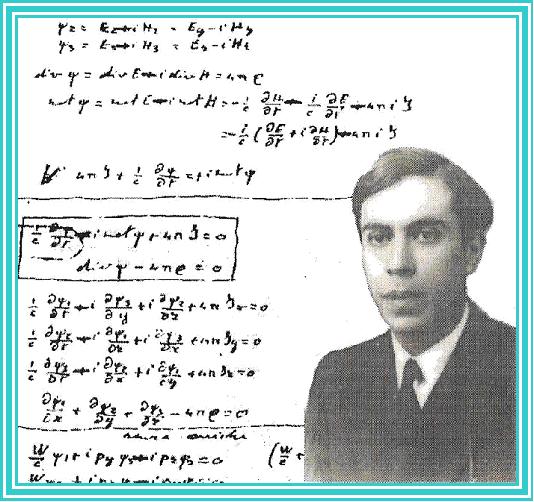

Un equipo de EEUU crea una exótica partícula cuya existencia se predijo hace más de 70 añose

En 1937, un joven y brillante físico italiano llamado Ettore Majorana predijo la existencia de una partícula aparentemente imposible. No tenía carga y, por tanto, podía comportarse a la vez como si estuviese hecha de materia y antimateria. Hacía solo unos años que Paul Dirac, otro joven y brillante físico británico, había explicado la teoría moderna de la antimateria. Esta venía a decir que por cada elemento de materia conocida podía haber un reverso con carga opuesta hecha de antimateria. Así, un electrón tendría su positrón y un protón, su antiprotón. Cuando ambos entraban en contacto se desintegraban de forma violenta dejando escapar un estallido de radiación. La excepción era esa exótica partícula predicha por Majorana. Desde entonces, nadie ha conseguido observarla en la naturaleza. Su falta de carga haría que estas partículas, llamadas fermiones de Majorana, no interactuaran con la materia convencional con lo que serían muy difíciles de detectar. Hoy se piensa que partículas similares podrían ser las que componen la esquiva materia oscura, esa sustancia que compone el 23% del universo sin que nadie aún haya conseguido observarla de forma directa. Un año después de hacer su propuesta, como si fuese uno de sus fermiones indetectables, Ettore Majorana desapareció sin dejar rastro mientras viajaba en un barco hacia Nápoles.

Hoy, un equipo de investigadores de EEUU publica un estudio en el que demuestran haber observado fermiones de Majorana. Tal y como predijo el físico, se trata de partículas que se comportan como si estuviesen hechas de materia y antimateria al mismo tiempo y que serían a la vez una partícula y su propia antipartícula.

Los Fermiones de Majorana son muy interesantes – no sólo porque su descubrimiento abre un capítulo nuevo y desconocido de la física fundamental, ..

El hallazgo no se ha hecho en un gran acelerador de partículas, como en el caso del bosón de Higgs, sino en un experimento controlado con materiales superconductores y observado con un microscopio de efecto túnel, que permite ver un material a nivel atómico. Los investigadores tomaron una finísima tira de hierro de un átomo de ancho y la enfriaron hasta rozar el cero absoluto (-273 grados). Fue entonces cuando, a cada extremo de la cadena, aparecieron los esquivos fermiones de Majorana.

“Hemos tomado una imagen directa del fermión de Majorana usando el microscopio de efecto túnel en lugar de detectar su existencia de forma indirecta”, explica a Materia Ali Yazdani, uno de los investigadores de Princeton autores del hallazgo. Sus resultados se publican hoy en la revista Science. En 2012, otro equipo europeo clamó haber observado los mismos fermiones. Pero su detección no era del todo directa y las señales observadas podían deberse a otras causas. Las nuevas pruebas “dan más más credibilidad” a la creación de partículas de Majorana, señala Llorenç Serra, del Instituto nstituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC-UIB).

Pero, ¿son estas partículas realmente fermiones como los predichos por el desaparecido Majorana? Es una cuestión que enciende a los físicos que trabajan con detectores como el LHC o en grandes sensores para cazar neutrinos. Estos experimentos pueden observar partículas fundamentales naturales, producidas de forma espontánea en el universo o de forma provocada haciendo chocar protones a velocidades cercanas a la de la luz. Por el contrario, las partículas generadas en experimentos como el de Princeton deben su comportamiento a los átomos que las rodean, en este caso de hierro y plomo. No son partículas elementales sino una variante inferior que los físicos denominan “cuasipartículas”. La gran pregunta ahora es si las propiedades que se observan en estas cuasipartículas se dan también en el mundo de las partículas elementales.

Por ejemplo se piensa que el neutrino, que apenas interactúa con la materia, podría ser a la vez partícula y antipartícula. Esto explicaría cómo pudo surgir un universo como el que conocemos, pero nadie, por ahora, lo ha conseguido demostrar. Otras posibles partículas de Majorana aún no confirmadas y también esenciales para entender el universo serían los neutralinos, que compondrían la materia oscura, otro de los grandes interrogantes de la física actual.

“El hecho de que la naturaleza produzca cuasipartículas de Majorana resulta cuando menos sugestivo de que las partículas elementales que pueden serlo, como el neutrino, también lo serán”, opina Juan José Gómez-Cadenas. Este físico del CSIC dirige un experimento en Canfranc con el que pretende ser el primero en detectar a ese esquivo neutrino que es partícula y su contrario. “Da la impresión de que, también aquí se cumple la regla que dice que la naturaleza siempre opta por que si una cosa es posible, entonces va y la implementa”, resalta.

Yazdani añade que “quizás la clave del estudio sea que demostrar un concepto de forma experimental y con precisión en un sistema te puede dar confianza de que quizás esa misma idea juegue un papel en otro sistema”. Y añade “Esta política de preguntarse ‘¿por qué no? es probablemente la que inspiró a Majorana y ha sido clave en muchos hallazgos científicos”.

Después de 76 años, el destino del propio Majorana sigue siendo un misterio.”

Hasta aquí el arículo de El Pais.

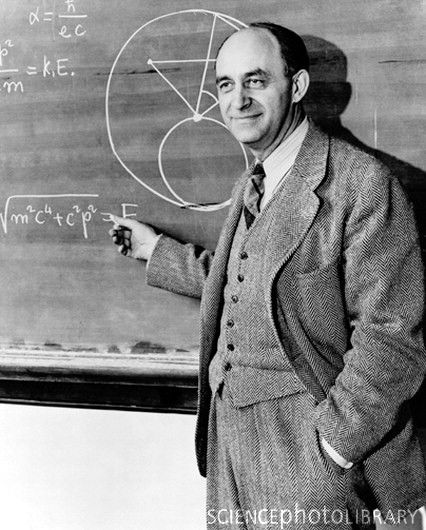

Ettore Majorana (1906-¿1938?) solo publicó 10 artículos científicos, el último de ellos póstumo. Sin embargo, muchos lo comparan con Newton, con Galileo y con los grandes genios del siglo XX. Durante su vida muy pocos se dieron cuenta de su genio, salvo quizás Enrico Fermi (1901-1954), Premio Nobel de Física en 1938 por su teoría de la interacción débil, quien le dirigió la tesis de grado en 1929, y Emilio G. Segré (1905-1989), Premio Nobel de Física en 1959 por el descubrimiento del antiprotón, que fue su profesor en 1928. ¿Por qué Majorana es un mito y está considerado uno de los físicos más importantes e influyentes del siglo XX? Hay un tipo de fermiones que recibe su nombre, los fermiones de Majorana, en pie de igualdad con los fermiones de Dirac. Obviamente, solo un gran genio puede poner su nombre al lado de los de Fermi y Dirac. ¿Realmente Majorana fue uno de los padres de la física del siglo XX?

Las Matemáticas

La historia se articula fundamentalmente entorno a la relación de Ettore Majorana (1906-1938), un joven genio de las matemáticas puras, con el físico Enrico Fermi (1901 – 1954). En su primer encuentro, Fermi entra en un aula donde este joven se encuentra solo, escribiendo en una pizarra (la escena puede verse aquí). “¿Has probado tú esa solución?”, le pregunta. Ettore se vuelve ligeramente para ver a su interlocutor, y al momento sigue escribiendo, respondiendo “Fue difícil al principio, pero sólo fueron cuentas”. Fermi se sonríe con sorna (¿sólo cuentas?), y le pregunta sobre el tiempo que le llevó resolverlo. “Es verdad que me ha llevado bastante. Estuve toda una noche”, responde el joven. Fermi, con un tono un poco más severo, responde: “A nosotros nos llevó una semana. Y éramos tres”. A continuación le pregunta por sus intereses como estudiante. Hace ingeniería, aunque afirma no apasionarle demasiado, y explica cómo ve las cosas:

En realidad me gustan las matemáticas, pero me fastidia que todo el mundo se aproveche de ellas. Físicos, ingenieros, generales de artillería… El esfuerzo de resolver un problema debería bastar por sí mismo – un cálculo perfecto debería ser inmediatamente destruido.

En ese instante, después de volver a echar un vistazo a la pizarra, Fermi comienza a borrarla. “¿Qué hace?”, le pregunta Ettore. “Destruyo un cálculo perfecto”, responde. Entonces Fermi le ofrece un libro, y le pide que elija lo que quiera. Ettore abre por una página al azar, y se lo devuelve. “No es fácil”, responde, pero claro, para eso es el gran Enrico Fermi, no le queda más remedio que resolver el ejercicio en cuestión, que resulta ser una integral definida. La escribe. Es la siguiente:

Mientras Fermi escribe y llena la pizarra de cuentas, Ettore se sienta de espaldas a él sobre la tarima, y escribe en una pequeña libreta (del tamaño de los post-it, aproximadamente). Cuando la cámara muestra lo que ha escrito, mientras Fermi sigue llenando el encerado, vemos la integral, a continuación x= 2cosht, y directamente la expresión de una primitiva (ver la imagen):

y mentalmente, como en otros momentos de la película, pensativo, acaba escribiendo el resultado: 1,21. Ha terminado mucho antes que Fermi, que sigue llenando la pizarra. Sonríe.

Al poco, Fermi termina y exclama “¡Ya está hecho!” Y recuadra la solución, 1,21. Vemos la pizarra en la imagen, tal y como la haría cualquiera (cualquiera que sepa, por supuesto, que un cambio de variable posible para eliminar la raíz cuadrada es trigonométrico; recuérdense para deducir si necesitamos una razón circular o hiperbólica las identidades sen2x + cos2x = 1, o cosh2x – senh2x = 1). Fermi utiliza el teorema del cambio de variable, etc., etc. Entonces Ettore le lanza el cuadernillo para que compruebe cómo llegó a la misma solución en menor tiempo y necesitando menos espacio.

Si uno se toma la molestia de hacer el cálculo (es pesado, pero “non è difficile”, es un ejercicio de primero de ingeniería; perdón, de grado en ingeniería, aunque tal y como se han pensado estos nuevos estudios (que toman su nombre de una ciudad italiana, precisamente), probablemente ya no la haga nadie, y en el mejor de los casos, se la encomienden al ordenador), comprobará que el resultado de la primitiva (al menos el que me sale a mí) es:

que en realidad vale 1.205234942 (y esto último sí lo he hecho con el ordenador). Hay un error en el argumento de la arcotangente, y no sabemos quien es esa misteriosa γ, que por más vueltas que le he dado, no se me ha ocurrido. Pero desde luego, pensando en cómo el cine representa las matemáticas, nada que ver con la integral trivialona de la película española comentada el mes pasado.

Adelanto hacia la computación cuántica

Más allá de los misterios del cosmos, la investigación en este campo tiene otra posible aplicación en el terreno de la computación cuántica. Esta disciplina pretende generar ordenadores millones de veces más potentes que los actuales aprovechando las propiedades cuánticas de ciertas partículas. El hecho de que los fermiones generados sean duales, a la vez materia y antimateria, les da una sorprendente estabilidad respecto a su entorno, lo que podría ayudar a usarlos para componer bits cuánticos más manejables que los que actualmente se diseñan basados en electrones, según una nota de prensa difundida por Princeton. “Son unos experimentos muy sólidos, que dan más credibilidad a que la física de partículas Majorana aparece en los sistemas de materia condensada”, opina Llorenç Serra, que investiga los efectos cuánticos de ciertos materiales en el Instituto nstituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC-UIB). Serra coincide en que el tipo de materiales usados en este estudio, cadenas de hierro superconductoras, tienen potencial para mejorar la computación cuántica. “La gran ventaja que tienen”, dice, es que los fermiones de Majorana “están deslocalizados en los dos extremos del cable”. Esto, dice, “les hace robustos y un estado cuantico robusto frente a pérdidas de coherencia es imprescindible para un ordenador cuantico”.

Publica: emilio silvera

Totales: 83.625.521

Totales: 83.625.521 Conectados: 89

Conectados: 89