Feb

12

¿Una Teoría que lo explique todo? Y, nuestro futuro en las estrellas

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (4)

Comments (4)

Con cierta frecuencia podemos leer en los medios noticias como la que sigue:

“¿Una teoría de la física que pueda explicarlo absolutamente todo? ¿Que pueda dar razones sobre cómo se creó el Universo, sobre cuántos tipos de materia existen y cómo se relacionan entre ellos, sobre cómo se comportan el espacio y el tiempo…? Es la «Teoría Unificada» o «Teoría del Todo». Este ansiado modelo, que algunos han llegado a considerar una mera fantasía científica, puede estar más cerca de lo que nunca se creyó posible. Científicos del Imperial College de Londres aseguran que es posible probar de forma empírica la «Teoría de las Cuerdas», algo que jamás se había demostrado sobre el papel. No es lo mismo, de acuerdo, pero es el modelo del que se espera nazca la teoría universal. “

Einstein se pasó los últimos 30 años de su vida buscando esa Teoría que nunca pudo encontrar. Hace muchos años que la física persigue ese modelo, la llaman Teoría de Todo y debe explicar todas las fuerzas que interaccionan con las partículas subatómicas que conforman la materia y, en definitiva, el universo, su comienzo y su final, el hiperespacio y los universos paralelos. Esa es la teoría de supercuerdas.

¿Por qué es tan importante encajar la gravedad y la teoría cuántica? Porque no podemos admitir una teoría que explique las fuerzas de la naturaleza y deje fuera a una de esas fuerzas. Así ocurre con el Modelo Estándar que deja aparte y no incluye a la fuerza gravitatoria que está ahí, en la naturaleza.

Imaginar cualquier cosa podemos, por extraña que nos pueda parecer, pero hacerla realidad…

La teoría de supercuerdas -según dicen- se perfila como la teoría que tiene implicaciones si tratamos con las cosas muy pequeñas, en el microcosmos; toda la teoría de partículas elementales cambia con las supercuerdas que penetra mucho más; llega mucho más allá de lo que ahora es posible.

llegar más allá de la cuántica, al límite de Planck

En cuanto a nuestra comprensión del universo a gran escala (galaxias, el Big Bang…), creo que afectará a nuestra idea presente, al esquema que hoy rige y, como la nueva teoría, el horizonte se ampliará enormemente; el cosmos se presentará ante nosotros como un todo, con un comienzo muy bien definido y un final muy bien determinado.

Para cuando eso llegue, sabremos lo que es, como se genera y dónde están situadas la esquiva materia oscura y energía invisible -si es que alguna vez existieron- pero que algunos intuyen que están ahí. claro que, como tantas otras cuestiones, tampoco de esta podemos dar una razón cierta y, todo se queda… de momento, en conjeturas.

La Humanidad, que aún no ha completo su ciclo, necesita para su total evolución otro salto cuantitativo y cualitativo del conocimiento que les permita avanzar notablemente hacia el futuro. Ese avance está supeditado a que lleguemos a comprender la Naturaleza y, la versión más avanzada de supercuerdas, esa que llaman Teoría M, pretende ser la que nos lleve de la mano hacia ese mundo de diáfana claridad en el cual, nada se nos escapa, ya todo está explicado y, las dudas y secretos, habrán desaparecido.

Simplemente, imaginar que tal ilusión se pueda convertir en una realidad… ¡Es totalmente increíble! Creo que siempre, habrá cuestiones que desvelar, secretos escondidos que tendremos que buscar y, sobre todo, tengo la certeza de que nunca lo sabremos todo. De ser así, ¿Dónde quedaría el misterio y que sería de la curiosidad?

Hay cosas que nunca sabremos explicar aunque las podamos sentir, o, intuir. Claro que, no podemos negar y tendremos que reconocer que, todos los avances de la Humanidad han sido el fruto de la evolución de la Mente que, ha generado ideas y ha creado pensamientos. Los avances han estado siempre cogidos de la mano de las matemáticas y de la física. Gracias a estas dos disciplinas del saber podemos vivir cómodamente en ciudades iluminadas en confortables viviendas.

Sin Einstein, pongamos por ejemplo, no tendríamos láseres o máseres, pantallas de ordenadores y de TV, y estaríamos en la ignorancia sobre la curvatura del espacio-tiempo o sobre la posibilidad de ralentizar el tiempo si viajamos a gran velocidad; también estaríamos en la más completa ignorancia sobre el hecho cierto y demostrado de que masa y energía (E = mc2), son la misma cosa.

Es necesario continuar avanzando en el conocimiento de las cosas para hacer posible que, algún día, dominemos las energías de las estrellas, de los agujeros negros y de las galaxias. Ese dominio será el único camino para que la Humanidad que habita el planeta Tierra, pueda en el futuro, viajar hacia las estrellas para instalarse en otros mundos lejanos.

¿Será ese nuestro inevitable destino?

Llegará ese irremediable suceso que convertirá nuestro Sol en una gigante roja, cuya órbita sobrepasará Mercurio, Venus y posiblemente el planeta Tierra. Pero antes, en el proceso, las temperaturas se incrementarán y los mares y océanos del planeta se reconvertirán en vapor. Toda la vida sobre el planeta será eliminada y para entonces, si queremos sobrevivir y preservar la especie, estaremos ya muy lejos, buscando nuevos mundos habitables en algunos casos, o instalados como colonizadores de otros planetas. Mientras tanto, el Sol habrá explotado en nova y se convertirá en una estrella enana blanca. Sus capas exteriores serán lanzadas al espacio estelar y el resto de la masa del Sol se contraerá sobre sí misma. La fuerza de gravedad reducirá más y más su diámetro, hasta dejarlo en unos pocos kilómetros, como una gran pelota de enorme densidad que poco a poco se enfriará. Un cadáver estelar.

Ese puntito blanco y brillante del centro es todo lo que quedará de nuestro Sol, una densa enana blanca que emitirá, durante decenas de años, intensa energía ultravioleta hasta que, poco a poco, se enfriará, la Nebulosa que la envuelve se diluirá y, aquella maravilla luminosa que fue, desaparecerá para siempre, incluso puede ser que, ni existan mentes que puedan recordar que alguna vez existió.

Pero no nos pongamos tristes, falta mucho tiempo para que eso llegue, y, en algunos miles de millones de años -si para entonces seguimos aquí- la Humanidad -creo-, habrá logrado conocimientos suficientes como para poder haber colonizado otros mundos que, como la Tierra, nos de acogida para seguir, tratamdo de desvelar, los secretos de la Naturaleza.

Sí, a todos nos gustaría saber como podremos escapar del Sistema solar para llegar a esos otros mundos.

Por el método tradicional, los viajeros que salieran de la Tierra junto con sus familias, tendrían que pasar el testigo a las siguientes generaciones que, con el paso del tiempo (muchos, muchos siglos), ¿no olvidarían su origen?, y, posiblemente, las condiciones de ingravidez del espacio mutarían el físico de estos seres en forma tal que, al llegar a su destino podrían ser cualquier cosa menos humanos.

Precisamente para evitar este triste final, estamos investigando, haciendo pruebas en viajes espaciales, trabajando en nuevas tecnologías y probando con nuevos materiales, y buscando esas nuevas teorías avanzadas que, como la teoría M, nos den las respuesta a preguntas que hacemos y que nadie sabe contestar. Sí, creo que nuestro destino está en las estrellas, en otros espacios, en otros mundos.

Seguro que encontraremos el medio de burlar a c (la velocidad de luz en el vacío)

No creo que nada de eso sea posible sin que antes, la física nos señale el camino para poder burlar esa barrera infranqueable que supone la velocidad de la luz y que, dadas las distancias que imperan en el Universo, nos hará imposible cumplir nuestro destino si no es, como digo, por ese medio fantástico que, burlando la velocidad de la luz, nos lleve al Hiperespacio entrando en Agujeros de Gusano, o, abriendo otros caminos abriendo puertas al rasgar el espacio tiempo y que nos lleve lejos, muy lejos de aquí, hacia nuevos mundos soñados que nos den esa segunda oportunidad que, la Humanidad, tanto necesita para regenerarse.

emilio silvera

Ago

21

¡Siempre queriendo saber!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (3)

Comments (3)

Richard Feynman

“Siempre me ha intrigado que, cuando se trata de aplicar las leyes tal como las entendemos actualmente, una computadora necesite hacer un número infinito de operaciones lógicas para efectuar cálculos relativos a lo que sucede en cualquier zona insignificante del tiempo. ¿Cómo puede suceder todo eso en un espacio diminuto? ¿Por qué se necesita una cantidad infinita de operaciones lógicas para averiguar lo que va a pasar en un fragmento diminuto de espacio-tiempo? A menudo he formulado la hipótesis de que en última instancia la física no necesitará una expresión matemática, ya que al fin se descubrirá la maquinaria y las leyes llegarán a ser sencillas, como un juego de ajedrez con todas sus aparentes complejidades.”

Jul

13

¡El Universo! Y nosotros… ¿Seremos su parte que piensa?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (14)

Comments (14)

Estamos rodeados de misterios

Si nos retrotraemos en el Tiempo, podemos comprobar que la Alquimia (precursora de la Química), ocupaba un destacado lugar entre nosotros, aquellos “magos” de las sustancias como el Cinabrio (por ejemplo), querían convertir el Plomo en Oro, alcanzar la inmortalidad y cualquier otro asombroso proyecto que podamos imaginar. Hasta el científico “más grande de todos los Tiempos”, el gran Newton, coqueteó (a ocultas) con la Alquimia según se pudo descubrir mucho después de su muerte por los documentos hallados en un baúl en su casa.

Del Fotón nos dicen que es la partícula responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación incluyendo los rayos Gamma, los rayos X, la luz Ultravioleta. la luz visible, la de infrarrojo, microondas o las ondas de radio.

También nos dicen que el Fotón tiene una masa invariante cero y que viaja a una constante velocidad por el vacío espacial de

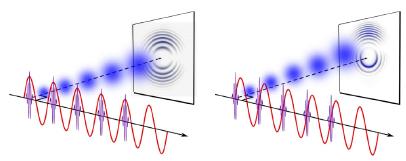

y como todos los cuantos, el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias

(Dualidad onda corpúsculo)

Se comporta como una onda en fenómenos como la refracción que tiene lugar en una lente, o en la cancelación por interferencia destructiva de indas reflejadas: sin embargo, se comporta como una partícula cuando interactúa con la materia para transferir una cantidad fija de energía, que viene dada por la expresión:

donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz en el vacío

es la longitud de onda y

la frecuencia de la onda. Esto difiere de lo que ocurre con las ondas clásicas, que pueden ganar o perder cantidades arbitrarias de energía. Para la luz visible, la energía portada por un fotón es de alrededor de 3.44×10–19 julios; esta energía es suficiente para excitar las células oculares fotosensibles y dar lugar a la visión

Claro que podemos encontrar (como nos dice Chakespeare),lenguas en los árboles, libros en los arroyos desatados,sermones en las piedras y bien en todas partes.

Por aquel entonces, predominaba en la antigua Grecia una concepción del Tiempo que era cíclica, y tan cerrada como las esferas cristalinas en las que Aristóteles aprisionaba el espacio cósmico. Platón, Aristóteles, Pitágoras que crearon escuela junto a una pléyade de seguidores, todos ellos, soteníam la idea, heredada de una antigua creencia caldea, de que la historia del universo consistía en una serie de “grandes años”, cada uno de los cuales era un ciclo de duración no especificada que finalizaba cuando todos los planetas estaban en conjunción, provocando una catástrofe de cuyas cenizas comenzaba el ciclo siguiente. Se pensaba que este proceso tenía lugar siempre. Según el razonamiento de Aristóteles, con una lógica tan circular como los movimientos de las estrellas, sería paradójico pensar que el tiempo ha tenido un comienzo en el tiempo, de modo que los cielos cósmicos deben producirse eternamente.

La concepción cíclica del Tiempo no carecía de encantos. Expresaba un hastío del mundo y un elegante fatalismo del género que a menudo atrae a las personas con inclinaciones filosóficas, un tinte conservado en indeleble por el historiador islámico Ahmad ibn ‘Abd al-Ghaffar, al-Kazwini al-Ghifari, quien relató la parábola del eterno retorno.

El mito del eterno retorno: la Regeneración del Tiempo

Tomado literalmente, el tiempo cíclico hasta sugiere una especie de inmortalidad. Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, decía a sus propios discípulos: “Si creéis a los pitagóricos, todo retornorá con el tiempo en el mismo orden numérico, y yo conversaré con vosotros con el bastón en la mano y vosotros os sentaréis como estáis sentados ahora, y lo mismo sucederá con toda otra cosa”. Por estas o por otras razones, el tiempo cíclico aún es popular hoy, y muchos cosmólogos defienden modelos del “universo oscilante” en los que se supone que la expansión del universo en algún momento se detendrá y será seguida por un colapso cósmico en los fuegos purificadores del siguiente big bang.

Según Penrose (físico teórico de la Universidad de Oxford), el Big Bang no fue el inicio del tiempo y el espacio, sino uno de tantos inicios, de fases o etapas dentro de un universo mucho más viejo, y en el que Big Bang marca el inicio de un eón en su historia. Es tanto decir que los 13.700 millones de años de nuestro tiempo, en los que han surgido estrellas, planetas y la vida; son una pequeña fracción de la vasta historia del universo.

Por supuesto, semejante afirmación viniendo de un físico tan prestigioso, ha de estar respaldada por algún de observación empírica, y en este caso, se basa en los resultados obtenidos de la sonda WMAP de la NASA por el físico Vahe Gurzadyan del Instituto de Física Yerevan en Armenia, quien analizó de microondas de siete años procedentes de la sonda, así como datos del experimento de globO Boomeran G de la Antártida.

Claro que, todas estas ideas de un Tiempo repetitivo y eterno en su “morir” y “renacer”, a mí me produce la sensación de una excusa que se produce por la inmensa ignorancia que, del universo tenemos. Fijémonos en que, los pueblos antiguos los hindúes, sumerios, babilonios, griegos y mayas, todos ellos, tenían esa idea cosmológica del tiempo cíclico. Pero, pese a todos sus aspectos de aventura cósmica, esa vieja doctrina de la historia infinita y cíclica tenía el pernicioso efecto de tender a desalentar los intentos de sondear la genuina extensión del pasado. Si la historia cósmica consistía en una serie interminable de repeticiones interrumpidas por destrucciones universales, entonces era imposible determinar cual era realmente la edad total del universo.

Un pasado cíclico infinito es por definición inconmensurable, es un “tiempo fuera de la mente”, como solía decir Alejandro Magno. El Tiempo Cíclico tampoco dejaba mucho espacio el concepto de evolución. La fructífera idea de que pueda haber innovaciones genuínas en el mundo.

Todo, con el paso del Tiempo, se distorsiona y deteriora, nada permanece, sólo se transforma

Los griegos sabían que el mundo cambia y que algunos de sus cambios son graduales. Al vivir como vivían, con el mar a sus pies y las montañas a sus espaldas, se daban de que las olas erosionan la tierra y estaban familiarizados con el extraño hecho de que conchas y fósiles de animales marinos pueden encontrarse en cimas montañosas muy por encima del nivel del mar. Al menos dos de los hallazgos esenciales de la ciencia moderna de la geología -que pueden formarse montañas a partir de lo que fue antaño un lecho marino, y que pueden sufrir la erosión del viento y del agua- ya eran mencionados en épocas tan tempranas como el siglo VI a. C. por Tales de Mileto y Jenófanes de Colofón. Pero tendían a considerar estas transformaciones como meros detalles, limitados al ciclo corriente de un cosmos que era, a la larga, eterno e inmutable. “Hay necesariamente algún cambio en el mundo como un todo -escribió Aristóteles-, pero no en el sentido de que nazca o perezca, pues el universo es permanente.”

que la Ciencia enpezara a estimar la antigüedad de la Tierra y del universo -situar el lugar de la Humanidad en las profundidades del pasado, lo mismo que establecer nuestra situación en el espacio cósmico-, primero era necesario romper con el círculo cerrado del tiempo cíclico y reemplazarlo por un tiempo lineal que, aunque largo, tuviese un comienzo definible y una duración finita. Curiosamente, este paso fue iniciado por un suceso que, en la mayoría de los otros aspectos, fue una calamidad para el progreso de la investigación empírica: el ascenso del modelo cristiano del universo.

Inicialmente, la cosmología cristiana disminuyó el alcance de la historia cósmica, asó como contrajo las dimensiones espaciales del universo empíricamente accesible. La grandiosa e impersonal extensión de los ciclos temporales griegos e islámicos fue reemplazada por una concepción abreviada y anecdótica del pasado, en la que los asuntos de los hombres y de Dios tenían más importancia que las acciones no humanas del agua sobre la piedra. Si para Aristóteles la historia era como el girar de una gigantesca rueda, para los cristianos era como una obra de teatro, con un comienzo y un final definidos, con sucesos únicos y singulares, como el nacimiento de Jesús o la entrega de la Ley a Moisés.

Los cristianos calculaban la edad del mundo consultando las cronologías bíblicas de los nacimientos y muertes de los seres humanos, agregando los “engendrados”, como decían ellos. este fue el método de Eusebio, que presidió el Concilio de Nicea convocado por el Emperador Constantino en 325 d. C. para definir la doctrina cristiana, y quien estableció que habían pasado 3.184 años entre Adán y Abrahan; de san Agustín de Hipona, que calculó la de la creación en alrededor del 5500 a. C.; de Kepler, que la fechó en 3993 a.C.; y de Newton, que llegó a una fecha sólo cinco años anterior a la de Kepler. Su apoteosis llegó en el siglo XVII, cuando James Ussher, obispo de Armagh, Irlanda, llegó a la conclusión de que el “comienzo del tiempo… se produjo al comienzo de la noche que precedió al día 23 de octubre del año… 4004 a. C.”

La espuria exactitud de Ussher le ha convertido en el blanco de las burlas de muchos eruditos modernos, pero, a pesar de todos sus absurdos, su enfoque -y, más en general, el enfoque cristiano de la historiografía-hizo más estimular la investigación científica del pasado que el altanero pesimismo de los griegos. Al fifundir la idea de que el universo tuvo un comienzo en el tiempo y que, por lo tanto, la edad de la Tierra era finita y medible, los cronólogos cristianos montaron sin saberlo el escenario para la época de estudio científico de la cronología que siguió.

La diferencia, luego, era que los científicos no estudiaban las Escrituras, sino las piedras. Así fue como el naturalista George Louis Leclere expresó el credo de los geólogos en 1778:

Jun

19

¡El Universo! Y nosotros… ¿Seremos su parte que piensa?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

Y nuestra vida, libre de frecuentación pública,

Halla lenguas en los árboles, libros en los arroyos que fluyen,

Sermones en las piedras y en todas partes.

Shakespeare

Por aquel entonces, predominaba en la antigua Grecia una concepción del Tiempo que era cíclica, y tan cerrada como las esferas cristalinas en las que Aristóteles aprisionaba el espacio cósmico. Platón, Aristóteles, Pitágoras que crearon escuela junto a una pléyade de seguidores, todos ellos, soteníam la idea, heredada de una antigua creencia caldea, de que la historia del universo consistía en una serie de “grandes años”, cada uno de los cuales era un ciclo de duración no especificada que finalizaba cuando todos los planetas estaban en conjunción, provocando una catástrofe de cuyas cenizas comenzaba el ciclo siguiente. Se pensaba que este proceso tenía lugar siempre. Según el razonamiento de Aristóteles, con una lógica tan circular como los movimientos de las estrellas, sería paradójico pensar que el tiempo ha tenido un comienzo en el tiempo, de modo que los cielos cósmicos deben producirse eternamente.

La concepción cíclica del Tiempo no carecía de encantos. Expresaba un hastío del mundo y un elegante fatalismo del género que a menudo atrae a las personas con inclinaciones filosóficas, un tinte conservado en indeleble por el historiador islámico Ahmad ibn ‘Abd al-Ghaffar, al-Kazwini al-Ghifari, quien relató la parábola del eterno retorno.

El mito del eterno retorno: la Regeneración del Tiempo

Tomado literalmente, el tiempo cíclico hasta sugiere una especie de inmortalidad. Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, decía a sus propios discípulos: “Si creéis a los pitagóricos, todo retornará con el tiempo en el mismo orden numérico, y yo conversaré con vosotros con el bastón en la mano y vosotros os sentaréis como estáis sentados ahora, y lo mismo sucederá con toda otra cosa”. Por estas o por otras razones, el tiempo cíclico aún es popular hoy, y muchos cosmólogos defienden modelos del “universo oscilante” en los que se supone que la expansión del universo en algún momento se detendrá y será seguida por un colapso cósmico en los fuegos purificadores del siguiente big bang.

Según Penrose (físico teórico de la Universidad de Oxford), el Big Bang no fue el inicio del tiempo y el espacio, sino uno de tantos inicios, de fases o etapas dentro de un universo mucho más viejo, y en el que Big Bang marca el inicio de un eón en su historia. Es tanto decir que los 13.700 millones de años de nuestro tiempo, en los que han surgido estrellas, planetas y la vida; son una pequeña fracción de la vasta historia del universo.

Por supuesto, semejante afirmación viniendo de un físico tan prestigioso, ha de estar respaldada por algún de observación empírica, y en este caso, se basa en los resultados obtenidos de la sonda WMAP de la NASA por el físico Vahe Gurzadyan del Instituto de Física Yerevan en Armenia, quien analizó de microondas de siete años procedentes de la sonda, así como datos del experimento de globo BoomeranG de la Antártida.

Claro que, todas estas ideas de un Tiempo repetitivo y eterno en su “morir” y “renacer”, a mí me produce la sensación de una excusa que se produce por la inmensa ignorancia que, del universo tenemos. Fijémonos en que, los pueblos antiguos los hindúes, sumerios, babilonios, griegos y mayas, todos ellos, tenían esa idea cosmológica del tiempo cíclico. Pero, pese a todos sus aspectos de aventura cósmica, esa vieja doctrina de la historia infinita y cíclica tenía el pernicioso efecto de tender a desalentar los intentos de sondear la genuina extensión del pasado. Si la historia cósmica consistía en una serie interminable de repeticiones interrumpidas por destrucciones universales, entonces era imposible determinar cual era realmente la edad total del universo.

Un pasado cíclico infinito es por definición inconmensurable, es un “tiempo fuera de la mente”, como solía decir Alejandro Magno. El Tiempo Cíclico tampoco dejaba mucho espacio el concepto de evolución. La fructífera idea de que pueda haber innovaciones genuinas en el mundo.

Todo, con el paso del Tiempo, se distorsiona y deteriora

Los griegos sabían que el mundo cambia y que algunos de sus cambios son graduales. Al vivir como vivían, con el mar a sus pies y las montañas a sus espaldas, se daban de que las olas erosionan la tierra y estaban familiarizados con el extraño hecho de que conchas y fósiles de animales marinos pueden encontrarse en cimas montañosas muy por encima del nivel del mar. Al menos dos de los hallazgos esenciales de la ciencia moderna de la geología -que pueden formarse montañas a partir de lo que fue antaño un lecho marino, y que pueden sufrir la erosión del viento y del agua- ya eran mencionados en épocas tan tempranas como el siglo VI a. C. por Tales de Mileto y Jenófanes de Colofón. Pero tendían a considerar estas transformaciones como meros detalles, limitados al ciclo corriente de un cosmos que era, a la larga, eterno e inmutable. “Hay necesariamente algún cambio en el mundo como un todo -escribió Aristóteles-, pero no en el sentido de que nazca o perezca, pues el universo es permanente.”

que la Ciencia empezase a estimar la antigüedad de la Tierra y del universo -situar el lugar de la Humanidad en las profundidades del pasado, lo mismo que establecer nuestra situación en el espacio cósmico-, primero era necesario romper con el círculo cerrado del tiempo cíclico y reemplazarlo por un tiempo lineal que, aunque largo, tuviese un comienzo definible y una duración finita. Curiosamente, este paso fue iniciado por un suceso que, en la mayoría de los otros aspectos, fue una calamidad para el progreso de la investigación empírica: el ascenso del modelo cristiano del universo.

Inicialmente, la cosmología cristiana disminuyó el alcance de la historia cósmica, asó como contrajo las dimensiones espaciales del universo empíricamente accesible. La grandiosa e impersonal extensión de los ciclos temporales griegos e islámicos fue reemplazada por una concepción abreviada y anecdótica del pasado, en la que los asuntos de los hombres y de Dios tenían más importancia que las acciones no humanas del agua sobre la piedra. Si para Aristóteles la historia era como el girar de una gigantesca rueda, para los cristianos era como una obra de teatro, con un comienzo y un final definidos, con sucesos únicos y singulares, como el nacimiento de Jesús o la entrega de la Ley a Moisés.

Los cristianos calculaban la edad del mundo consultando las cronologías bíblicas de los nacimientos y muertes de los seres humanos, agregando los “engendrados”, como decían ellos. este fue el método de Eusebio, que presidió el Concilio de Nicea convocado por el Emperador Constantino en 325 d. C. para definir la doctrina cristiana, y quien estableció que habían pasado 3.184 años entre Adán y Abrahan; de san Agustín de Hipona, que calculó la de la creación en alrededor del 5500 a. C.; de Kepler, que la fechó en 3993 a.C.; y de Newton, que llegó a una fecha sólo cinco años anterior a la de Kepler. Su apoteosis llegó en el siglo XVII, cuando James Ussher, obispo de Armagh, Irlanda, llegó a la conclusión de que el “comienzo del tiempo… se produjo al comienzo de la noche que precedió al día 23 de octubre del año… 4004 a. C.”

La espuria exactitud de Ussher le ha convertido en el blanco de las burlas de muchos eruditos modernos, pero, a pesar de todos sus absurdos, su enfoque y, más en general, el enfoque cristiano de la historiografía-hizo más estimular la investigación científica del pasado que el altanero pesimismo de los griegos. Al difundir la idea de que el universo tuvo un comienzo en el tiempo y que, por lo tanto, la edad de la Tierra era finita y medible, los cronólogos cristianos montaron sin saberlo el escenario para la época de estudio científico de la cronología que siguió.

La diferencia, luego, era que los científicos no estudiaban las Escrituras, sino las piedras. Así fue como el naturalista George Louis Leclere expresó el credo de los geólogos en 1778:

Así como en la historia civil consultamos documentos, estudiamos medallones y desciframos antiguas inscripciones, a fin de establecer las épocas de las revoluciones humanas y fijar las fechas de los sucesos morales, así también en la historia natural debemos excavar los archivos del mundo, extraer antiguas reliquias de las entrañas de la tierra [y] reunir sus fragmentos… es el único modo de fijar ciertos puntos en la inmensidad del espacio, y de colocar una serie de señales en el camino eterno del tiempo.

Bueno, hemos dado una vuelta por las ideas del pasado y de épocas antiguas en las que, los humanos, confunduidos (como siempre), trataban de fijar el modelo del mundo, del Universo. , mirando hacia atrás en el tiempo, con la perspectiva que nos otorga algunos miles de años de estudio e investigación, nos damos cuenta de que, la mayor parte de nuestra historia, está escrita basada en la imaginación y, los hechos reales, van llegando a nuestra comprensión muy poco a poco para conocer, esa realidad, que incansables perseguimos.

terminar, os recomendaré que nunca dejéis de lado la lectura:

¿Acaso no es un libro el mejor compañero de ?

No molesta, te distrae y te enseña.

Si alguna vez viajas,

emilio silvera

Jun

7

La tecnología de vacío en la simulación espacial

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Clasificado en El hombre en el Universo ~

Comments (0)

Comments (0)

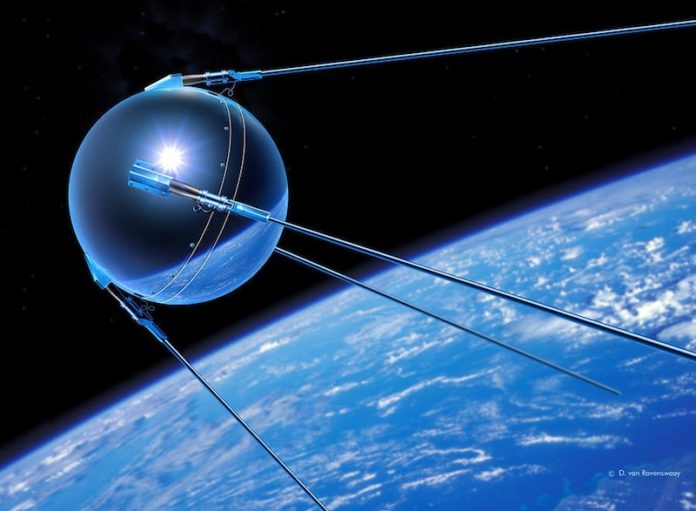

Con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, comenzó una nueva tecnología que ha permitido a la Humanidad explorar el Universo físicamente.

Hemos sobrepasado el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

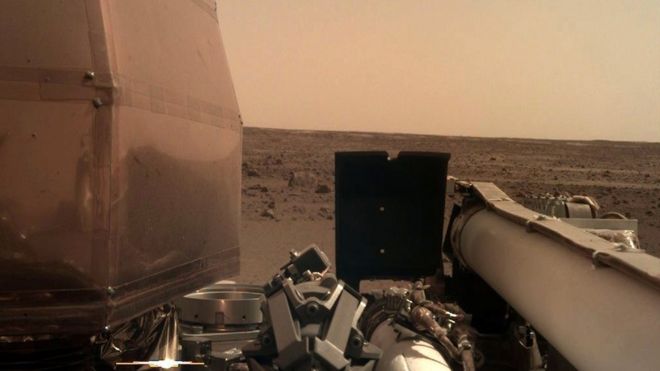

“Hay una belleza tranquila aquí”, tuiteó la NASA para compartir la segunda imagen de InSight desde Marte. La misión tardó siete minutos entre la entrada a la atmósfera hasta tocar la superficie del planeta.

De todos los esfuerzos realizados en ese empeño de conquistar el espacio exterior, como fue el primer amartizaje por la sonda Viking,

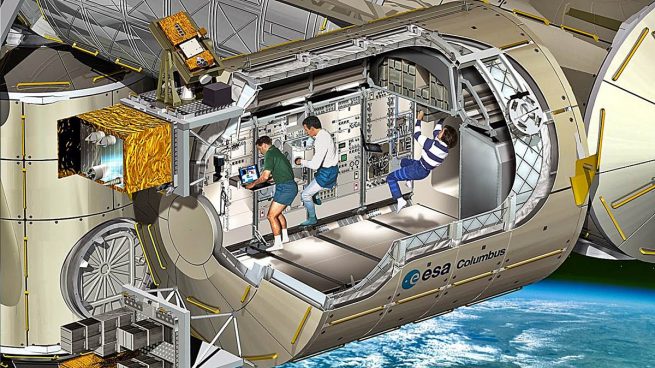

o la puesta en marcha del proyecto internacional común para la construcción de la Estación Espacial Internacional,

o la puesta en orbita del Telescopio Espacial Hubble,

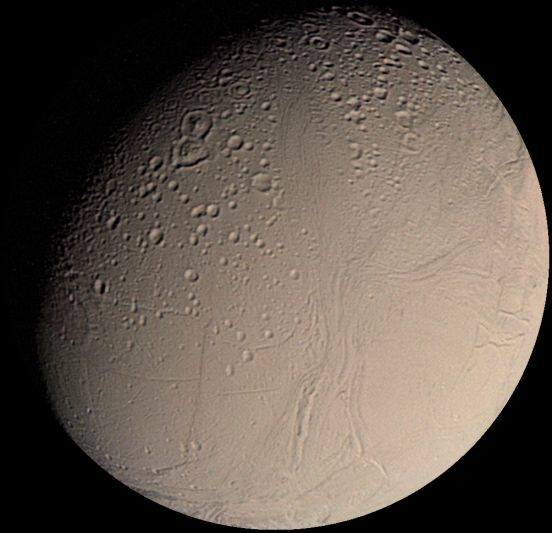

el envio de los ingenios robotizados al sistema de Saturno de la Cassini y la Huygens (entre otros muchos), ha posibilitado que al dia de hoy, sepamos mucho mas de nuestro entorno, del Universo que nos acoge y de los objetos que lo pueblan y, cada dia que pasa, las esperanzas de colonizar otras Tierras crecen en posibilidades reales al mismo tiempo que crece el conocimiento de lo que por ahí fuera existe.

La ventana abierta hacia el espacio nos acerca al conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos y hemos podido llegar a comprender que, estamos hechos del material fabricado en las estrellas. No olvidamos que formamos parte del Sistema Solar en el planeta Tierra y que estamos, por tanto, rodeados de vació, en medio de fuerzas gravitatorias y electromagnéticas, que convierten nuestro planeta en una maravillosa perla azul inmersa en un vasto territorio negro.

Buscar otros mundos que en el futuro nos puedan acoger

Fruto de las necesidades de conocimiento sobre el espacio exterior que nos rodea y aquel otro mas profundo y lejano, hace surgir la necesidad y el planteamiento de buscar nuevas formas de conocerlo, El espacio esta esencialmente “vacío”. Parece por tanto evidente, que los avanzados sistemas de vació actuales puedan ayudarnos a comprender mejor los procesos y sucesos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre. No solo en el espacio interestelar, sino también sobre la superficie de muchos de los planetas y objetos celestes en los que su presión atmosférica sea menor que la terrestre. Así, un sistema de vació puede ser un entorno adecuado donde recrear diferentes ambientes espaciales, controlando algunos de los parámetros físicos del sistema para poder aprender sin necesidad de desplazarnos materialmente.

Todos sabemos la enorme complejidad que presentan las misiones espaciales y el elevado numero de inconvenientes que conllevan, sobre todo su elevado coste y, la no fiabilidad sobre la garantía del éxito de la misión que, al tener que desarrollarse en un ambiente hostil y en condiciones, casi siempre precarias donde pueden surgir agentes no deseados, hace imposible la seguridad de la misión y de su resultado final.

Siete astronautas perecieron a bordo del transbordador espacial Challenger de la NASA el 28 de enero de 1986. Un cuarto de siglo después, el accidente ocurrido a escasos 73 segundos del despegue,…

Todo lo anterior viene a colación de que la NASA, ha tardado 20 años en volver a mostrar interés por Marte, este es el periodo de tiempo que hay entre la sonda Viking y el Mars Pathfinder (MPf). Durante este tiempo los científicos han estudiado las 57.000 imágenes de la Viking, que ha permitido conocer la geología del planeta rojo con bastante exactitud. Sin lugar a dudas no hay planeta del Sistema solar con mejores condiciones para albergar la vida, extinta o actual, que Marte. Se parece a la Tierra en muchos aspectos: El proceso de formación, la historia climática de sus primeros tiempos, sus reservas de agua y fenómenos geológicos como los volcanes y otras.

Pequeño Rover descubre agua en Marte

Las misiones desde MPf tienen un carácter de exploración física y ambiental del entorno, para lo cual la exploración no solo se realiza con satélites y sondas como la Viking, sino también con Rovers (pequeños vehículos todoterrenos) que son capaces de recorrer la no pocas veces intrincada superficie marciana, cada vez con mayor autonomía. En las futuras misiones a Marte, no solo por la NASA sino también por la ESA, se desea caracterizar la climatología, así como la búsqueda de la vida primigenia, en la que mediante una tecnología basada en biosensores, se puedan analizar muestras in situ y de enviar los resultados a la Tierra en tiempo real.

Para que las futuras misiones a Marte tengan mayor garantía, se ha diseñado y fabricado La cámara de simulación de MARTE, esta especialmente diseñada para estudiar condiciones marcianas e introducir muestras electrónicas reales. Para ello, se puede modificar la temperatura en el portamuestras en un rango entre 80 K y 450 K, y además es capaz de modificar la temperatura ambiental entre 200 K y 400 K y de generar “tormentas de polvo” en su interior. El principal objetivo de esta cámara es la de probar nuevos dispositivos electrónicos “sensores”, por lo que su ámbito de aplicación se destina principalmente a la calibración de sensores e instrumentación ambiental que serán enviados al espacio en futuras misiones espaciales…

El principal reto, esta en poder combinar rangos de temperatura en el portamuestras distintos a los de la atmósfera, y cruzar estos con cambios bruscos de presión, mientras se mantiene la composición gaseosa de Marte. El portamuestras de MARTE, esta diseñado para poder soportar dispositivos electromecánicos de grandes dimensiones usando la misma geometría de las mesas ópticas, y pudiendo ser enfriado y calentado desde el interior. En cuanto a la atmósfera el interior, de MARTE cuenta con unos anillos refrigeradores de nitrógeno líquido que en función de la presión y la composición de la atmósfera permite enfriar la misma no solo por radiación sino también por conducción y conveccion.

Además la cámara, esta diseñada para poder generar tormentas de polvo en su interior mediante un ingenioso sistema de deposición, que mediante la combinación de un tamiz vibratorio, la gravedad y la diferencia de presiones es capaz de producir una niebla de polvo de partículas de hierro, similar a las de Marte. Sobre todo este conjunto de posibilidades también hay unos pasamuros, en los que se pueden adaptar fuentes de luz halógenas y de xenón, siguiendo el esquema de movimiento del Sol en el hemisferio norte de Marte, de ese modo se simula la incidencia de luz solar en función de la dependencia angular.

Todos estos complejos sistemas han sido desarrollados para testear los sensores de la estación meteorológica REMS de la misión MSL de la NASA, así como otros proyectos para la ESA, como ExoMars. No cabe duda alguna de que, con proyectos como este de la Cámara MARTE, nuestros conocimientos avanzaran, no solo ya sobre el planeta Marte en particular, sino que, también lo hará sobre el espacio y el vació en general.

El avance de la tecnología del vació, dado por la consecución de presiones cada vez menores, es debido no solo a las mejoras de las bombas, sino también al avance en materiales contenedores de vació, “cámaras”, con presiones de vapor y permeabilidades cada vez mas bajas.

La experiencia ha demostrado que la simulación no es solo un recurso de innovación tecnológica, sino también una herramienta útil, que permite validar la responsabilidad de las misiones espaciales, que debido al alto coste de las mismas condicionan su propia viabilidad. Del fruto de la simulación de algo tan complejo y tan vasto como es un sistema climático, en el que una mínima variación de un parámetro condiciona el comportamiento global del sistema. Así que, de todas estas experiencias de la simulación se están obteniendo grandes provechos tecnológicos, que nos permitían en un futuro cada vez mas cercano verificar nuestros propios resultados, y realizarnos preguntas sobre fenómenos que ni siquiera podemos conocer.

Resumen de un articulo de los Fisicos Sres. Sobrado y Martin Gago publicado en la Revista de la RSEF.

Totales: 83.327.194

Totales: 83.327.194 Conectados: 52

Conectados: 52