Sep

22

Las moléculas portadoras de información

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

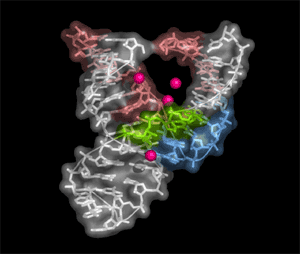

Representación esquemática de la molécula de ADN, la molécula portadora de la información genética. Las moléculas se forman por la Asociación de dos o más átomos, que se mantienen juntas por medio de enlaces químicos. Podríamos decir que algunas moléculasd de vida serían:

– Agua.

– Hidratos de carbono.

– Lípidos.

– Proteínas.

– Acidos Nucleicos.

Principios inmediatos o biomoléculas: cada una de las sustancias que componen la materia viva.

– Simples: O2

– inorgánicos: agua…

– Compuestos:

– orgánicos: glúcidos, lípidos,

proteínas, ac. nucleicos

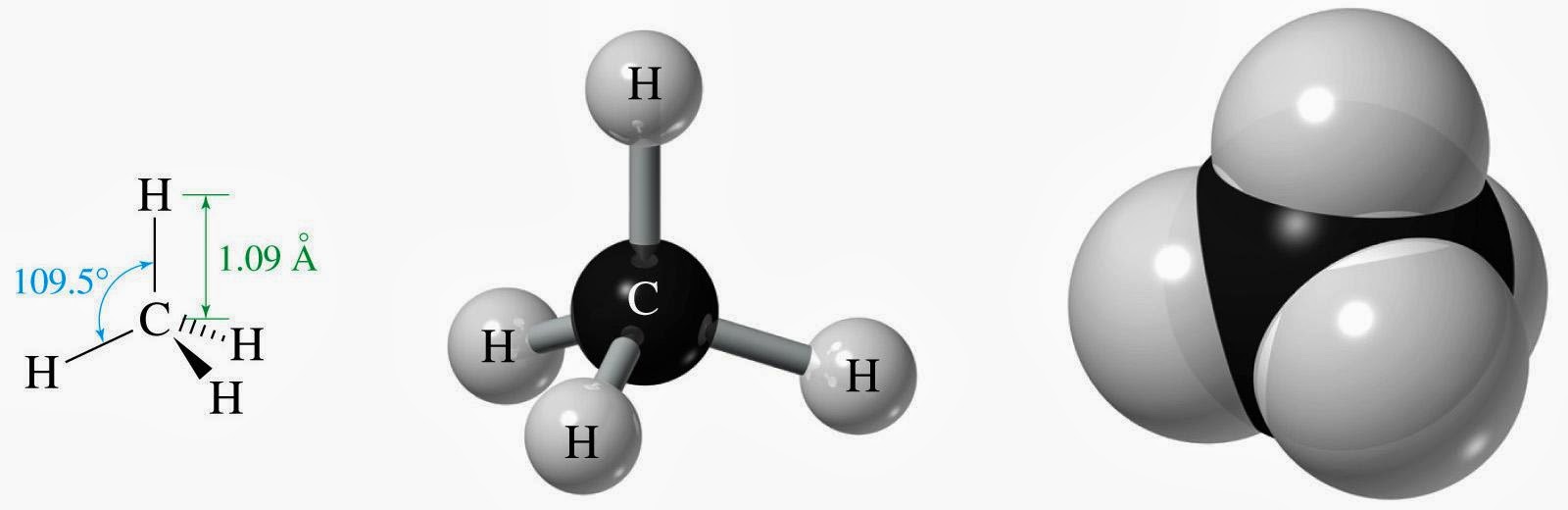

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor. Refiriéndonos al silicio, señalaremos que las “moléculas” que dicho átomo forma con el oxígeno y otros átomos, generalmente metálicos poseyendo gran nivel de información, difieren en varios aspectos de las moléculas orgánicas, es decir, de las que poseen un esqueleto de átomos de carbono.

El mundo de los silicatos es de una gran diversidad, existiendo centenares de especies minerológicas. Esas diferencias se refieren fundamentalmente a que el enlace químico en el caso de las moléculas orgánicas es covalente, y cuando se forma la sustancia correspondiente (cuatrillones de moléculas) o es un líquido, como es el caso de los aceites, o bien un sólido que funde fácilmente. Entre las moléculas que lo forman se ejercen unas fuerzas, llamadas de Van der Waals, que pueden considerarse como residuales de las fuerzas electromagnéticas, algo más débiles que éstas. En cambio, en los silicatos sólidos (como en el caso del topacio) el enlace covalente o iónico no se limita a una molécula, sino que se extiende en el espacio ocupado por el sólido, resultando un entramado particularmente fuerte.

Al igual que para los cristales de hielo, en la mayoría de los silicatos la información que soportan es pequeña, aunque conviene matizar este punto. Para un cristal ideal así sería en efecto, pero ocurre que en la realidad el cristal ideal es una abstracción, ya que en el cristal real existen aquí y allá los llamados defectos puntuales que trastocan la periodicidad espacial propia de las redes ideales. Precisamente esos defectos puntuales podían proporcionar una mayor información.

El cristal ideal no existe, en su estado natural, todos tienen inperfecciones y, sólo el elaborado, se podría decir que son cristales perfectos y, sin embargo, la mano del hombre lo que ha producido con tal intervención es perder una valiosa información inserta en ese cuerpo natural.

Si prescindimos de las orgánicas, el resto de las moléculas que resultan de la combinación entre los diferentes átomos no llega a 100.000, frente a los varios millones de las primeras. Resulta ranozable suponer que toda la enorme variedad de moléculas existentes, principalmente en los planetas rocosos, se haya formado por evolución de los átomos, como corresponde a un proceso evolutivo. La molécula poseería mayor orden que los átomos de donde procede, esto es, menor entropía. En su formación, el ambiente se habría desordenado al ganar entropía en una cierta cantidad tal, que arrojarse un balance total positivo.

No puedo dejar pasar la oportunidad, aunque sea de pasada, de mencionar las sustancias.

Las así llamadas, son cuerpos formados por moléculas idénticas, entre las cuales pueden o no existir enlaces químicos. Veremos varios ejemplos. Las sustancias como el oxígeno, cloro, metano, amoníaco, etc, se presentan en estado gaseoso en condiciones ordinarias de presión y temperatura. Para su confinamiento se embotellan, aunque existen casos en que se encuentran mezcladas en el aire (os podéis dar una vueltecita por el polo químico de Huelva en España).

En cualquier caso, un gas como los citados consiste en un enjambre de las moléculas correspondientes. Entre ellas no se ejercen fuerzas, salvo cuando colisionan, lo que hacen con una frecuencia que depende de la concentración, es decir, del número de ellas que están concentradas en la unidad de volumen; número que podemos calcular conociendo la presión y temperatura de la masa de gas confinada en un volumen conocido.

Nubes moleculares en Orión

Decía que no existen fuerzas entre las moléculas de un gas. En realidad es más exacto que el valor de esas fuerzas es insignificante porque las fuerzas residuales de las electromagnéticas, a las que antes me referí, disminuyen más rápidamente con la distancia que las fuerzas de Coulomb; y esta distancia es ordinariamente de varios diámetros moleculares.

Podemos conseguir que la intensidad de esas fuerzas aumente tratando de disminuir la distancia media entre las moléculas. Esto se puede lograr haciendo descender la temperatura, aumentando la presión o ambas cosas. Alcanzada una determinada temperatura, las moléculas comienzan a sentir las fuerzas de Van der Waals y aparece el estado líquido; si se sigue enfriando aparece el sólido. El orden crece desde el gas al líquido, siendo el sólido el más ordenado. Se trata de una red tridimensional en la que los nudos o vértices del entramado están ocupados por moléculas.

Todas las sustancias conocidas pueden presentarse en cualquiera de los tres estados de la materia (estados ordinarios y cotidianos en nuestras vidas del día a día).

El Plasma de las estrellas y otros cuerpos estelares forman el estado más común de la materia en nuestro Universo -al menos la que vemos-

Si las temperaturas reinantes, son de miles de millones de grados, el estado de la materia es el plasma, el material más común del universo, el de las estrellas (aparte de la materia oscura, que no sabemos ni lo que es, ni donde está, ni que “estado” es el suyo).

En condiciones ordinarias de presión, la temperatura por debajo de la cual existe el líquido y/o sólido depende del tipo de sustancia. Se denomina temperatura de ebullición o fusión la que corresponde a los sucesivos equilibrios (a presión dada) de fases: vapor ↔ líquido ↔ sólido. Estas temperaturas son muy variadas, por ejemplo, para los gases nobles son muy bajas; también para el oxígeno (O2) e hidrógeno (H2). En cambio, la mayoría de las sustancias son sólidos en condiciones ordinarias (grasas, ceras, etc).

Compuestas:

Las sustancias pueden ser simples y compuestas, según que la molécula correspondiente tenga átomos iguales o diferentes. El número de las primeras es enormemente inferior al de las segundas.

El concepto de molécula, como individuo físico y químico, pierde su significado en ciertas sustancias que no hemos considerado aún. Entre ellas figuran las llamadas sales, el paradigma de las cuales es la sal de cocina.

Es requerida por el organismo para mantener la volemia y procurar el adecuado equilibrio electrolítico. Además, conserva isotonicidad entre plasma e intersticio, así como también mantiene equilibrio con la célula. Implicada directa en el mantenimiento de la presión arterial media y en el equilibrio osmolar. Su disociación en sangre es parcial (sólo un 93 porciento).

Se trata de cloruro de sodio, por lo que cualquier estudiante de E.G.B. escribiría sin titubear su fórmula: Cl Na. Sin embargo, le podríamos poner en un aprieto si le preguntásemos dónde se puede encontrar aisladamente individuos moleculares que respondan a esa composición. Le podemos orientar diciéndole que en el gas Cl H o en el vapor de agua existen moléculas como individualidades. En realidad y salvo casos especiales, por ejemplo, a temperaturas elevadas, no existen moléculas aisladas de sal, sino una especie de molécula gigante que se extiende por todo el cristal. Este edificio de cristal de sal consiste en una red o entramado, como un tablero de ajedrez de tres dimensiones, en cuyos nudos o vértices se encuentran, alternativamente, las constituyentes, que no son los átomos de Cl y Na sino los iones Cl– y Na+. El primero es un átomo de Cl que ha ganado un electrón, completándose todos los orbitales de valencia; el segundo, un átomo de Na que ha perdido el electrón del orbital s.

Por esta zona de Huelva, conocida como Marismas del Odiel, llevaba con frecuencia a mis hijos pequeños que, jugando por aquellos parajes, se lo pasaban estupendamente, y, de camino, tenía la oportunidad de despertarles la curiosidad de cómo se producía la Sal.

Cuando los átomos de Cl y Na interaccionan por aproximarse suficientemente sus nubes electrónicas, existe un reajuste de cargas, porque el núcleo de Cl atrae con más fuerza los electrones que el de Na, así uno pierde un electrón que gana el otro. El resultado es que la colectividad de átomos se transforma en colectividad de iones, positivos los de Na y negativos los de Cl. Las fuerzas electromagnéticas entre esos iones determinan su ordenación en un cristal, el Cl Na. Por consiguiente, en los nudos de la red existen, de manera alternativa, iones de Na e iones de Cl, resultando una red mucho más fuerte que en el caso de que las fuerzas actuantes fueran de Van der Waals. Por ello, las sales poseen puntos de fusión elevados en relación con los de las redes moleculares.

emilio silvera

Sep

20

Tenemos que buscar el origen de la Vida

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia, El Universo asombroso, El Universo misterioso ~

Clasificado en Biologia, El Universo asombroso, El Universo misterioso ~

Comments (0)

Comments (0)

Está bien asentado hoy el conocimiento de que, la Tierra y la Luna, al igual que el resto del Sistema solar, se formó hace ahora unos cuatro mil quinientos millones de años. En algún momento de los primeros mil millones de años de la existencia de la Tierra, la vida hizo su aparición sobre la superficie de nuestro planeta. La Ciencia no ha podido saber nunca cómo sucedió porque hemos perdido el registro de aquellos primeros años. Muchas de las rocas más viejas de la Tierra han sido eliminadas por los vientos y las aguas y empujadas por las corrienteías de las intensas lluvias hacia los océanos. Por otra parte, la lava de las frecuentes erupciones volcánicas cubrieron la mayor parte de las evidencias de vida en el pasado. Sobre la Tierra no quedan vestigios de esos mil primeros millones de años de su historia. Aquel período mágico en el que pudo surgir la vida que, no fue, precisamente de manera expontánea, sino que, se debió a complejos procesos bioquímicos que dieron lugar a una especie de protoplasma de la vida, a partir del cual, surgieron las primeras células vivas replicantes.

La célula viva es un sistema dinámico, en cambio constante en el cual las sustancias químicas se tornan ordenados por un tiempo en estructuras microscópicas, tan solo para disolverse nuevamente cuando otras moléculas se juntan para formar los mismos tipos de estructuras nuevamente, o para sustituirlas nuevamente en la misma estructura. Las organelas de las cuales las células están hechas no son más estáticas que la llama de una vela. En cualquier instante, la vela exhibe un patrón dinámico de casamientos y divorcios químicos, de procesos que producen energía y procesos que la consumen, de estructuras formándose y estructuras desapareciendo. La vida es proceso no una cosa.

¿Cómo ese proceso ordenado llegó a existir? Una vez que la célula es una entidad altamente ordenada y no aleatoria (evitando, la torpe regularidad de un cristal), se puede pensar en ella como un sistema que contiene información1. La información es un ingrediente que adicionado, trae a la vida lo que serían átomos no vivos. ¿Cómo – nos preguntamos-la información puede ser introducida sin una inteligencia creativa sobrenatural? Este es el problema que la ciencia aún tiene que responderse, lo que colocaría a Dios en la categoría de completamente desempleado.

La vida, seguramente, fue el resultado de los mismos procesos químicos y físicos que formaron los océanos y la corteza continental de nuestro planeta. Sin embargo, la vida es distinta porque puede experimentar evolución darwiniana. La selección natural ha desempeñado un pepel fundamental en la evolución de plantas y animales durante los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, pero también dirigió la evolución química que hizo posible la propia vida. A grandes rasgos entendemos cómo pueden haber evolucionado las moléculas a partir de precursores simples presentes en la Tierra joven. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas llegaron a interaccionar de forma tan compleja.

Según todos los indicios, en los primeros años del planeta, los continentes que hoy conocemos estaban todos unidos formando la denominada Pangea. El movimiento de las placas tectónicas terrestres logró que estos se separaran y, con el transcurso de millones de años, llegaron a adquirir la moderna forma que hoy conocemos. En todo ese transcurrir y, mientras tanto, una serie de condiciones nuevas aparecieron para hacer posible el surgir de la vida.

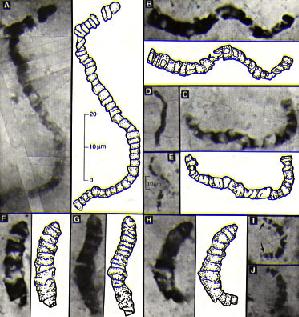

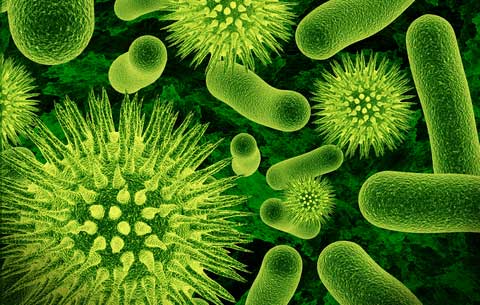

Microfósiles de sedimentos marinos. “Microfósil” es un término descriptivo que se aplica al hablar de plantas o animales fosilizados cuyo tamaño es menor de aquel que puede llegar a ser analizado por el ojo humano. Normalmente se utilizan dos rasgos diagnósticos para diferenciar microfósiles de eucariotas y procariotas.

A partir de todos los fragmentos que la ciencia ha podido ir acumulando, ¿qué tipo de planeta podemos recomponer y qué porcesos tuvieron que darse para que, la vida, tal como la conocemos pudiera surgir? Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que, cuando se formó el mar de Warrawoona la Tierra ya era un planeta biológico. Además, las mediciones de isótopos de carbono indican que ya podía haber comenzado la gran liberación ecológica de la fotosíntesis. No podemos tener la certeza si entre los microorganismos de aquel entonces había cianobacterias reproductoras de oxígeno, pero la presencia de cualquier tipo de organismo fotosintético en el océano de Warrawoona es de por sí muy informativa, pues nos permite colocar un punto de calibración en el árbol de la vida.

los estromatolitos forman parte del registro fósil y son los responsables del oxígeno de la Tierra

Son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra. Las rocas ígneas más antiguas de la Tierra están en Groenlandia y tienen 3800 millones de años. Los estromatolitos más antiguos son de Warrawoona, Australia y tienen unos 3500 millones de años (Precámbricos – Arqueanos). La edad de la Tierra como planeta acrecionado se calcula en 4500 millones de años. La teoría dice que, dadas las condiciones en esa época, los primeros habitantes de la Tierra debieron ser organismos unicelulares, procariontes, y anaerobios. Por tanto, los estromatolitos forman parte del registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana. Pero además, vida microscópica fototrófica.

En la nueva concepción de la evolución microbiana que simboliza el árbol, los organismos fotosintéticos aparecen relativamente tarde y se diversifican mucho después del origen de la vida y de la divergencia de los principales dominios de la biología. Si la materia orgánica de Warrawoona es producto de la fotosíntesis, hay que concluir que para entonces la evolución de la vida ya debía llevar en marcha un buen tiempo.

Las observaciones geológicas indican que hace tres mil quinientos millones de años la atmósfera de la Tierra contenía nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, pero muy poco oxígeno libre. La mayoría de las inferencias acerca de ambientes antiguos se realizan a partir de pistas sutiles que nos proporcionan la geoquímica; la signatura sedimentaria del oxígeno, sin embargo, es muy llamativa: bandas de color rojo vivo en rocas con silex ricos en hermatita (Fe2 O3), un mineral de óxido de hierro.

En esta imagen que nos enseña un paisaje que me es muy familiar, podemos ver una excavación al aire libre, en las Minas de Rio Tinto (Huelva) nos deja al descubierto los estratos en distintas capas a lo largo de miles de millones de años. El mineral de óxido de hierro está presente formando el llamado hierro en bandas (FHB) no se forman en los acéanos actuales. De hecho, salvo una importante excepción, no se acumulan desde hace 1.850 millones de años. Durante la primera mitad de la historia de la Tierra, en cambio, las FHB fueron un componente común en los sedimentos marinos..

La razón por la cual las FHB no se forman en la actualidad es que el hierro que llega a los océanos se encuentra de inmediato con el oxígeno y precipita en forma de óxido de hierro; en consecuencia, la concentración de hierro en el agua de mar de los océanos actuales es extraordinariamente baja. En los mares del eón Arcaico, las FHB de las sucesiones sedimentarias debieron formarse por reacción del hierro con el oxígeno, ayudadas quizá por bacterias. Alternativamente, es posible que el hierro fuese oxidado por la radiación ultravioleta ya que ésta, al no existir un escudo de ozono eficaz, penetraba hasta la superficie del océano. Todo esto nos lleva a saber que, en el pasado, la atmósfera y los océanos contenían mucho menos oxígeno que en la actualidad.

Todavía los expertos de la NASA, se preguntan como pudieron hallar múltiples formas de vida en estas aguas de Rio Tinto, cargadas de elementos pesados con un PH imposible para la vida, y, sin embargo, ahí están. Ricamente instaladas en un entorno imposible que nada le tiene que envidiar a cualquier paraje marciano.

En la actualidad, nuestros conocimientos de la vida y ambientes arcaicos son a un tiempo frustrantes y emocionantes: frustrantes por las pocas certezas que tenemos y, sólo muchas hipótesis a partir de los datos dispersos que se van obteniendo, emocionante porque sabemos algo, por poco que esto pueda ser, es estimulante contar con un punto de partida que nos permita continuar en el estudio y la observación, seguir experimentando para que, algún día, sepamos a ciencia cierta, de donde pudo venir la vida.

Es verdad que las rocas más antiguas que podemos identificar nos indican la presencia de organismos complejos ¿qué clase de células vivían en aquellos tiempos aún más lejanos? En última instancia, ¡cuál será el verdadero origen de la vida?

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Esta situación orbital y sus características de masa la convierten en un planeta privilegiado, con una temperatura media de unos 15º C, agua en forma líquida y una atmósfera densa que pudo evolucionar, con oxígeno y otros ingredientes, condiciones imprescindibles para el desarrollo de la vida.

La creencia general es que hace unos 4.600 millones de años la corteza de la Tierra comenzó a consolidarse y las erupciones de los volcanes empezaron a formar la atmósfera, el vapor de agua y los océanos. El progresivo enfriamiento del agua y de la atmósfera permitió el nacimiento de la vida, iniciada en el mar en forma de bacterias y algas, de las que derivamos todos los seres vivos que habitamos hoy nuestro planeta tras un largo proceso de evolución biólogica.

Aun los organismos más simples son máquinas moleculares extraordinariamente sofisticadas. Las primeras formas de vida tenían que ser muchísimo más sencillas. Nedcesitamos encontrar una familia de moléculas lo bastante simples como para formarse por procesos químicos y lo bastante complejas como para servir de cimiento a la evolución de las células vivas. Una molécula capaz de contener información y estructura suficientes como para replicarse a sí mismas y, al cabo, para dirigir la síntesis de otros componentes que puedan canalizar la replicación con una eficiencia cada vez mayor.

ESTRUCTURA DE LA CELULA BACTERIANA

Unas moléculas, en fin, que pudieran iniciar una trayectoria evolutiva que permitiera a la vida emanciparse de los procesos físicos que le dieron nacimiento, sintetizando las moléculas necesarias para el crecimiento en lugar de incorporarlas de su entorno y captando energía química o solar para alimentar el funcionamiento de la célula.

El descubrimiento de las enzimas de ARN, o ribosomas, realizado de forma independiente y aproximadamente al mismo tiempo por el bioquímico de Yale Sidney Altman, tuvo un efecto catalítico sobre el pensamiento acerca del origen de la vida.

Los enzimas de ARN (llamadas “ribozimas” o “aptazimas”) son moléculas de ARN capaces de autorreplicarse a temperatura constante en ausencia de proteínas. Utilizan la llamada replicación cruzada, en la que dos enzimas se catalizan el uno al otro de forma mutua. Este proceso permite entender cómo surgió la vida, pero los biotecnólogos las usan para algo mucho más prosaico. Estos enzimas de ARN pueden ser utilizados para detectar una gran variedad de compuestos, incluyendo muchos relevantes en diagnóstico médico. El compuesto orgánico se liga al aptazima, que se replica exponencialmente, amplificando exponencialmente la concentración del compuesto hasta permitir que sea fácilmente detectado.

En palabras del filósofo de la biología Iris Fry, esta extraordinaria molécula se alzó como “el huevo y la gallina al mismo tiempo” en el rompecabezas del orgien de la vida. La vida, esa misteriosa complejidad que surgió a partir de la “materia inerte” que, bajo ciertas y complejas condiciones, dio lugar a que lo sencillo se conviertiera en complejo, a que lo inerte pudiera despertar hasta los pensamientos.

Sabemos que, en ciertas condiciones prebióticas, los aminoácidos se forman fácilmente, así quedó demostrado por Stanley Miller en su gamoso experimento. Como los ácidos nucléicos, pueden unirse para formar péptidos, las cadenas de aminoácidos que se pliegan para formar proteínas funcionales.

Hay teorías para todos los gustos, y, el afamado Freeman Dyson, un renombrado físico que ha pensado profundamente sobre el origen de la vida, sugiere que en realidad la vida comenzó en dos ocasiones, una por la vía del ARN y otra vez por vía de las proteínas. Las células con proteínas y ácidos nucleicos interactivos habrían surgido más tarde en función protobiológica. Y, está claro que, la innovación por alianzas es uno de los principales temas de la evolución.

En el árbol de la vida, nosotros (tan importantes), sólo somos una pequeña ramita.

Hay muchos procesos que son de una importancia extrema en la vida de nuestro planeta y, dado que los organismos fotosintéticos (o quimiosinteéticos) no pueden fraccionar isótopos de carbono en más de unas treinta parte por 1.000, necesitamos invocar la participación de otros metabolismos para poder explicar los resultados de las mediciones que se han realizado. Los candidatos más probables son bacterias que se alimentan de metano en los sedimentos. Estas bacterias obtienen tanto el carbono como la energía del gas natural (CH4) y, al igual que los organismos fotosintéticos, son selectivos con los isótopos. A causa de su preferencia química por el 12CH4 frente al 13CH4, los microbios que se alimentan de metano fraccionan los isótopos de carbono en unas veinte o veijnticinco partes por 1.000 en los ambientes donde el metano es abundante. ¿Habeis pensado en la posibilidad de que esos organismos fotosintéticos estén presentes en Titán? ¡El fetín está servido!

La fotosíntesis anoxigénica se da en los organismos que utiliza la energía de la luz del sol, dióxido de carbono (sustrato a reducir) y sulfuro de hidrógeno (en lugar del agua) como dador de electrones que se oxida, se fabrican glúcidos y se libera azufre a el medio acuoso donde habitan o se aloja en el interior de la bacteria.

Otra característica es que los organismos fotosinteticos anoxigénicos contienen bacterioclorofila, un tipo de clorofila exclusiva de los foto-organotrofos, usan longitudes de onda de luz que no son absorbidas por las plantas. Estas bacterias contienen también carotenoides, pigmentos encargados de la absorción de la energía de la luz y posterior transmisión a la bacterioclorofila. El color de estos pigmentos dan el nombre a estas bacterias: bacterias púrpuras del azufre y bacterias verdes del azufre. En las cianobacterias los pigmentos captadores de luz son las ficobilinas, por lo tanto se les nombra, bacterias azules.

![[astronomia otras ciencias biologia por qué la vida es como es.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_0_UuQZYowoE/SdPRTgqsM2I/AAAAAAAAAAc/AOsnIn-MzxU/s1600/astronomia+otras+ciencias+biologia+por+qu%C3%A9+la+vida+es+como+es.jpg)

Cualquiera de estas imágenes de arriba nos cuenta una larga y compleja historia de cómo, se pudieron formar cada uno de los ahí representados, y, en cualquiera de sus fases, formas y colores, es toda una gran obra de la Ingenieria de la naturaleza que, al fin y al cabo, es la única fuente de la que debemos beber para saciar nuestra ser de ignorancia.

No pocas veces he dejado aquí constancia de que, el Universo, en todas sus regiones, por muy alejadas que estén, se rige por unas leyes que están presentes en todas parte por igual, y, así lo confirman mil observaciones y mil proyectos que a tal efecto se han llevado a buen término. Por ejemplo, mediaciones precisas de isótopos de azufre en muestras de Marte traídas a la Tierra por meteoritos demuestran que muy pronto en la historia del planeta vecino el ciclo del azufre estaba dominado por procesos atmosféricos que producían un fraccionamiento independiente de la masa.

Valles en Marte. (ESA) La región de Valles Marineris, que tiene una longitud de 4.000 kilómetros y una anchura de 600 kilómetros, es el sistema de cañones más grande conocido en el sistema solar, con profundidades que llegan a los diez kilómetros.

Basándose es ente descubrimiento del fraccionamiento independiente de la masa, se dirigió la atención sobre las rocas terrestres más antiguas. Para sorpresas de muchos geoquímicos, lo que se hayó fue que el yeso y la pirita de las sucesiones sedimentarias más antiguas de la Tierra también como en Marte, han dejado constancias del fraccionamiento independiente de la masa de los isótopos de azufre. Al igual que en Marte, en la Tierra primitiva la química del azufre se encontraba al parecer influenciada por procesos fotoquímicos que sólo pueden producirse en una atmósfera pobre en oxígeno. La etapa del oxígeno comenzó en nuestra atmósfera a comienzos del eón Ptoterozoico. En suma, todos los caminos de la biogeoquímica llevan al mismo sitio, es decir, lo que pasa aquí pudo pasar allí y, al decir allí, quiero decir en cualquier planeta de cualquier galaxia. Las leyes fundamentales de la Naturaleza son, las mismas en todas partes. No existen sitios privilegiados.

Es difícil imaginarse hoy una Tierra sin oxígeno

Dos equipos independientes de investigadores descubrieron que el oxígeno gaseoso apareció en la atmósfera terrestre unos 100 millones de años antes del evento de la gran oxidación de hace 2400 millones de años. Es decir, cuando cambió la antigua atmósfera y el planeta se equipo con la que hoy conocemos.

El oxígeno es un gas muy reactivo, no existe de manera libre durante un largo período de tiempo, pues forma óxidos o reacciona con otras sustancias de manera rápida. Si está presente en la atmósfera es porque las plantas lo reponen continuamente. Antes de la invención de la fotosíntesis y durante muchos cientos de millones de años no había oxígeno libre en la Tierra.

En los estratos geológicos se pueden encontrar pruebas de la existencia de un momento en el que se produjo una gran oxidación mineral, prueba de que el oxígeno se encontraba ya libre en la atmósfera terrestre por primera vez y en gran cantidad. A este hecho se le ha denominado evento de gran oxidación, o GOE en sus siglas en inglés, y fue un hecho dramático en la historia de la Tierra. Este oxígeno permitió más tarde la aparición de vida animal compleja. Los geólogos creían que durante el GOE los niveles de oxígeno subieron rápidamente desde niveles prácticamente despreciables.

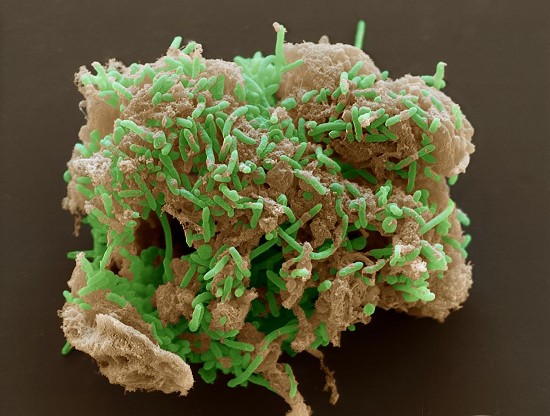

El mundo bacteriano es fascinante

Con estas bacterias es posible obtener dos tipos de celdas microbianas o baterías. Unas llamadas celdas de sedimento emplean el lodo donde habitan estos microorganismos; ahí, se produce energía simplemente conectando un electrodo en la parte donde, a cierta profundidad, no hay oxígeno, con otro electrodo que se encuentre en presencia de oxígeno.

¿Cómo respondió la vida a la revolución del oxígeno? Podemos imaginar, un “holocausto de oxígeno” que habría llevado a la muerte y la extinción a innumerables linajes de microorganismos anaeróbicos. Pero hace dos mil doscientos millones de años los ambientes anóxicos no desaparecieron; simplemente, quedaron relegados bajo una capa oxigenada de agua y sedimentos superficiales.

Aquello permitió a la Tierra dar cobijo a una diversidad biológica sin precedentes. Los microorganismos anaeróbicos mantuvieron un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas, igual que en la actualidad.

En la primera fase de cualquier ejercicio aeróbico, el oxígeno se combina con la glucosa procedente del glucógeno. Al cabo de unos minutos, cuando el cuerpo nota que escasea el azúcar, empieza a descomponer las grasas. Entonces disminuye un poco el rendimiento, mientras el cuerpo se adapta al cambio de origen de su energía. Superado este punto, se vuelve a los niveles y sensaciones normales, pero se queman grasas en lugar de glucosa.

De otro lado, los organismos que utilizan, o al menos toleran el oxígeno se expandieron enormemente. La respiración aeróbica se convirtió en una de las formas principales de metabolismo en las bacterias, y las bacteria quimiosintéticas que obtienen energía de la reacción entre oxígeno e hidrógeno o iones metálicos se diversificaron a lo largo de la frontera entre ambientes ricos en oxígeno y ambientes pobres en oxígeno. Desde ese momento, la Tierra comenzó a convertirse en nuestro mundo.

Nuestro mundo, rico en agua líquida que cubre el 71% de la superficie del planeta, y, su atmósfera con un 78% (en volumen) de Nitrógeno, un 21 de Oxígeno y un 0,9 de Argón, además de dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases en cantidades mucho menores que, permiten que nuestros organismos encuentren el medio indóneo para poder vivir. Otros muchos factores presentes en la Tierra contribuyen a que nuestra presencia aquí sea posible.

Las algas verdeazuladas también son llamadas bacterias verdeazuladas porque carecen de membrana nuclear como las bacterias. Sólo existe un equivalente del núcleo, el centroplasma, que está rodeado sin límite preciso por el cromatoplasma periférico coloreado. El hecho de que éstas se clasifiquen como algas en vez de bacterias es porque liberan oxígeno realizando una fotosíntesis similar a la de las plantas superiores. Ciertas formas tienen vida independiente, pero la mayoría se agrega en colonias o forma filamentos. Su color varía desde verdeazulado hasta rojo o púrpura dependiendo de la proporción de dos pigmentos fotosintéticos especiales: la ficocianina (azul) y la ficoeritrina (rojo), que ocultan el color verde de la clorofila.

Mientras que las plantas superiores presentan dos clases de clorofila llamadas A y B, las algas verdeazuladas contienen sólo la de tipo A, pero ésta no se encuentra en los cloroplastos, sino que se distribuye por toda la célula. Se reproducen por esporas o por fragmentación de los filamentos pluricelulares. Las algas verdeazuladas se encuentran en hábitats diversos de todo el mundo. Abundan en la corteza de los árboles, rocas y suelos húmedos donde realizan la fijación de nitrógeno. Algunas coexisten en simbiosis con hongos para formar líquenes. Cuando hace calor, algunas especies forman extensas y, a veces, tóxicas floraciones en la superficie de charcas y en las costas. En aguas tropicales poco profundas, las matas de algas llegan a constituir unas formaciones curvadas llamadas estromatolitos, cuyos fósiles se han encontrado en rocas formadas durante el precámbrico, hace más de 3.000 millones de años. Esto sugiere el papel tan importante que desempeñaron estos organismos cambiando la atmósfera primitiva, rica en dióxido de carbono, por la mezcla oxigenada que existe actualmente. Ciertas especies viven en la superficie de los estanques formando las “flores de agua”.

Sin descanso se habla de quer nosotros, con nuestro comportamiento estamos cambiando la atmósfera de la Tierra, que contaminamos y que, de seguir así, podemos acabar con la vida placentera en el planeta. Tal exageración queda anulada por la realidad de los hechos.

Gigantescas ciudades son una buena muestra de nuestra presencia aquí, y, ¿qué duda nos puede caber? Nuestro morfología nos ha convertido en el ser vivo dominante en el planeta. Sin embargo, no somos los que más hemos incidido en sus condiciones. Si se estudia la larga historia de la vida en la Tierra, podremos ver que una inmensa cantidad de especies han interactuado con la biosfera para modificar, en mayor o menor medida los ecosistemas del mundo. En realidad, la especie que cambió el planeta de manera radical, la que en verdad modificó la Tierra hasta traerla a lo que hoy es, creando una biosfera nueva a la que todas las especies se tuvieron que adaptar (también nosotros), esa especie que, aunque diminuta en su individualidad forma un gigantesco grupo, no son otras que las cianobacterias.

De esa manera, si el oxígeno trajo consigo un cambio revolucionario, las heroínas de la revolución fueron las cianobacterias. Fósiles extraordinarimente bien conservados en síles de Siberia de mil quinientos millones de años de edad demuestran que las bacterias verdeazuladas se diversificaron tempranamente y se han mantenido hasta la actualidad sin alterar de manera sustancial su forma. La capacidad de cambiar con rapidez, pero persistir indefinidamente, compendia la evolución bacteriana.

Las cianobacterias comparten con algunas otras bacterias la habilidad de tomar el N2 del aire, donde es el gas más abundante, y reducirlo a amonio (NH4), una forma que todas las células pueden aprovechar. Los autótrofos que no pueden fijar el N2, tienen que tomar nitrato (NO3-), que es una sustancia escasa. Esto les ocurre por ejemplo a las plantas. Algunas cianobacteria son simbiontes de plantas acuáticas, como los helechos del género Azolla, a las que suministran nitrógeno. Dada su abundancia en distintos ambientes las cianobacterias son importantes para la circulación de nutrientes, incorporando nitrógeno a la cadena alimentaria, en la que participan como productores primarios o como descomponedores.

La resistencia general de las bacterias a la extinción es bien conocida. Las bacterias poseen tamaños poblacionales inmensos y pueden reproducirse rápidamente: no importa que por la mañana nos lavemos los dientes meticulosamente; a media tarde, las bacterias que hayan sobrevivido al cepillo se habrán multiplicado hasta el extremo de recubrir nuevamente el interior de la boca. Además, las bacterias saben habérselas muy bien con medios cambiantes. El aire, por ejemplo, está lleno de bacterias; un plato de leche colocado en el alfeizar de la ventana no tarda en fermentar. Lo que es más, las bacterias son muy buenas a la hora de resistir perturbaciojnes ambientales. Aunque la mayoría crece especialmente bien dentro de unos márgenes ambientales estrechos, son capaces de tolerar condiciones extremas, al menos durante un tiempo.

Si miramos el tiempo que llevan aquí, como se pueden adaptar a condiciones que, ni en sueños podríamos hacerlo nosotros, y, sobre todo, si pensamos en la diversidad y en la inmensa cantidad y en que están ocupando (prácticamente) todas las reguiones del planeta, tendremos que convenir que, es necesario saber cuanto más mejor de ellas y, es necesario que nos sumerjamos en los reinos de las pequeñas criaturas que, de una u otra forma, serán nuestra salvación o, podrían provocar nuestra extinción.

Algunos creen que, también, en lugares como este, pueden estar presentes esos pequeños seres. En lugares donde abundan los mundos… ¿Qué seres habrá? Ahí, en la imagen de arriba, están presentes todos y cada uno de los elementos necesarios para la vida, y, simplemente con que uno sólo de entre una infinidad de planetas se encuentre dentro de la zona habitable de su estrella, podría contener un sin fin de formas de vida que, como aquí en la Tierra, hayan evolucionado y, ¿quién sabe? hasta es posible que esa clase de vida, pueda haber logrado alcanzar los pensamientos, la imaginación, la facultad de ser conscientes.

De todas las maneras…, seguimos sin saber, a ciencia cierta, como pudo surgir las vida. Sólo tenemos vestigios que nos acercan a esa posible fuente, y, son muchas, las zonas oscuras que no dejan ver lo que allí ocurrió, lo que hizo la evolución o dejó de hacer y, las condiciones primigenias que posibilitaron que en este pequeño planeta rocoso, emergieran formas de vida que evolucionadas han podido salir al exterior para ver lo que hay fuera.

Esporas del espacio que pueden llevar la vida a diversos mundos

Acodémonos de la panspermia o llegada de vida desde fuera de la Tierra. La idea está muy extendida a pesar de que no existe la menor evidencia científica a su favor. Ni se ha encontrado vida fuera de nuestro planeta ni hay indicios de que alguno de los organismos de la Tierra procedan de otros mundos. Sin embargo…¡Ahí queda eso!

emilio silvera

Sep

19

La energía de nuestro organismo: ¡Las mitocondrias!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (2)

Comments (2)

Nuestros cuerpos contienen aproximadamente diez mil billones de unos bichitos llamados mitocondrias, que invadieron a los antepasados de nuestras células hace alrededor de mil millones de años. Las mitocondrias están acostumbradas a vivir dentro de nosotros, y nosotros nos hemos acostumbrado de tal manera a tenerlas por todas partes, que ahora no podemos vivir separados. Ellas forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de ellas.

Producen casi toda nuestra energía y nosotros nos encargamos de alimentarlas y cobijarlas. Nuestras mitocondrias tienen todavía su propia ADN, heredado sólo de nuestras madres, por lo que este ADN podría proceder de una única mujer que estaría en el origen de los seres humanos actuales: una Eva mitocondrial.

Una de las complejidades de la vida humana es que las mitocondrias estaban en simbiosis con la mujer que la transmitió a sus hijos, el varón no lo hace

Pero estos huéspedes celulares que parecen vivir pacíficamente en simbiosis con el resto de las células, puede ser también ser un enemigo que mata silenciosamente desde dentro. Siempre que una célula muere, hay una serie de pistas que conducen a las mitocondrias y que muestran como están implicadas en enfermedades devastadoras e incapacidades físicas o mentales, así como en el propio proceso de envejecimiento. El invitado indispensable se convierte en asesino en serie de proporciones mostruosas.

La diferencia entre una célula del hígado normal y otra cancerosa es demostrada aquí claramente por la localización de las mitocondrias (coloración roja) . La célula sana a la izquierda, demuestra muy pocas mitocondrias cerca de la pared de externa de la célula. Como puede ver, se mantienen densamente arracimadas (agrupadas) alrededor del núcleo de la célula (representado aquí como el agujero central negro). En la célula del cancerosa a la derecha, las mitocondrias se disgregan a través de la célula, no se arraciman. Observe el color rojo apagado de las mitocondrias disfuncionales. Fotografía obtenida con la tecnología Sandia’s biocavity laser

Casi todas las células de nuestro cuerpo contienen mitocondrias –alrededor de mil cada célula-. El “mitocondrión” es una bestia incansable que no cesa de adoptar formas distintas. Si se captara su aspecto en una única foto instantánea poco favorecedora, se vería algo parecido a un gusano, pero un gusano que se retuerce, se divide en dos y se fusiona con otros gusanos. Así pues, en ocasiones podemos captar un mitocondrión que parece un zepelín, y otras veces algo parecido a un animal con múltiples cabezas o colas, o bien podríamos ver una red de tubos y láminas que se entrecruzan. El mitocondrión es un monstruo antiguo y maternal – un dragón con un apetito monstruoso, que se come a su vez todo lo que nosotros hemos comido y lo respira a continuación en forma de fuego.

Las mitocondrias consumen prácticamente todo el alimento y el oxígeno que se introduce en el cuerpo, y producen la mayor parte del calor que éste genera. Sin embargo, este monstruo es diminuto –su tamaño es de una micra, es decir, una milésima de milímetro: mil millones de mitocondrias cabrían en el interior de un grano de arena.

Las mitocondrias tienen su propio ADN y su propia identidad, pero esto no significa ningún litigio entre ellas y nosotros. En parte somos mitocondrias; ellas constituyen aproximadamente un décimo del volumen de todas nuestras células juntas, una décima parte de cada uno de nosotros.

Dado que son prácticamente la única parte de la célula que tiene color, las mitocondrias constituyen el color de nuestras células y nuestros tejidos. Si no fuera por la melanina de nuestra piel, la mioglobina de nuestros músculos y la hemoglobina de nuestra sangre, seríamos del color de las mitocondrias, es decir, de un rojo amarronado. Además, si esto fuera así, cambiaríamos de color cuando hiciéramos ejercicio o corriéramos hasta perder el aliento, de tal forma que podría decir si alguien está usando mucha o poca energía…

Las mitocondrias son las centrales eléctricas de nuestras células y producen casi toda nuestra energía. No obstante, son unas centrales eléctricas con bastantes fugas de energía, lo cual tiene unas consecuencias terribles.

Guy Brown

“Llegué a creer (dice Guy Brown, autor de todas estas ideas e investigaciones) que los productos del diseño biológico (evolutivo) –la vida y todas sus manifestaciones- eran mucho más eficientes y eficaces que algunos productos de la creatividad humana, tales como las máquinas y la cultura. Nos han enseñado que mil millones de años de evolución han perfeccionado el diseño de la célula hasta tal punto que ningún diseñador humano podría mejorarlo, ningún avaro podría economizar más en el uso de energía, ningún técnico de gestión podría mejorar la adjudicación de recursos, ningún ingeniero podría lograr que hubiera menos fallos en el funcionamiento. Está apliamente difundida la creencia de que la cultura humana no debería interferir con la naturaleza, porque la naturaleza está mejor diseñada que la cultura, y esta creencia causa el temor de que los cintíficos se entrometan en la naturaleza, como sucede en la medicina, la ingenieria genética, la clonación o los pesticidas.”

Cloroplasto

Los cloroplastos son orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de plantas y algas, pero no en las de animales y hongos. Su estructura es aún más compleja que la mitocondrial: además de las dos membranas de la envoltura, tienen numerosos sacos internos formados por membrana que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Desde el punto de vista de la vida terrestre, los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía, y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las mitocondrias.

Sean cuales sean los méritos de esas creencias, lo cierto es que, nuestras células ciertamente no son tan eficientes como creíamos que eran. Un ejemplo sería lo que parece un defecto espectacular en el diseño de nuestras mitocondrias: tienen fugas. La electricidad de electrones se escapan de las mitocondrias para producir radicales libres no tóxicos, y la electricidad de protones se escapan produciendo calor: no se trata de fugas pequeñas o insignificantes, sino que son grandes y constituyen una amenaza para la vida.

Lo que no podemos poner en duda es, el hecho cierto de que, nuestro complejo organismo está inmerso en una variedad y en una diversidad rica en parámetros que deben cumplir unos cometidos predeterminados que llevan a un todo simétrico de engranaje perfecto y, cuando algo falla en él, el sistema se reciente y el funcionamiento decae.

La célula se define como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos.

La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen.

Entre las células procarióticas y eucarióticas hay diferencias fundamentales en cuanto a tamaño y organización interna. Las procarióticas, que comprenden bacterias y cianobacterias (antes llamadas algas verdeazuladas), son células pequeñas, entre 1 y 5 µm de diámetro, y de estructura sencilla; el material genético (ADN) está concentrado en una región, pero no hay ninguna membrana que separe esta región del resto de la célula. Las células eucarióticas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores (entre 10 y 50 µm de longitud) y tienen el material genético envuelto por una membrana que forma un órgano esférico conspicuo llamado núcleo. De hecho, el término eucariótico deriva del griego núcleo verdadero, mientras que procariótico significa antes del núcleo.

Citoplasma y citosol

El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante. La solución acuosa concentrada en la que están suspendidos los orgánulos se llama citosol. Es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas, y en la mayor parte de las células es, con diferencia, el compartimiento más voluminoso (en las bacterias es el único compartimiento intracelular). En el citosol se producen muchas de las funciones más importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de descomposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas de las grandes moléculas que constituyen la célula. Aunque muchas moléculas del citosol se encuentran en estado de solución verdadera y se desplazan con rapidez de un lugar a otro por difusión libre, otras están ordenadas de forma rigurosa.

El citoplasma de las células eucariotas se encuentra atravesado por un conjunto de tubos, vesículas y cisternas, que presentan la estructura básica de la membrana citoplásmica. Entre esos elementos existen frecuentemente intercomunicaciones, y adoptan la forma de una especie de red, entre cuyas mayas se encuentra el citoplasma. Este sistema membranoso es llamado en la actualidad sistema vacuolar citoplásmico, integrándose en él la membrana nuclear, el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi. Estas estructuras ordenadas confieren al citosol una organización interna que actúa como marco para la fabricación y descomposición de grandes moléculas y canaliza muchas de las reacciones químicas celulares a lo largo de vías restringidas.

Es tan amplio el tema que estamos tratando que, de un tema me paso a otro y, podemos perder la visión de lo que queríamos expresar, así que finalizaré con las mitocondrias y su función principal.

La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

La energía se libera a medida que los electrones pasan desde las coenzimas a los átomos de oxígeno y se almacena en compuestos de la cadena de transporte de electrones. A medida que éstos pasan de uno a otro, los componentes de la cadena bombean aleatoriamente protones desde la matriz hacia el espacio comprendido entre las membranas interna y externa. Los protones sólo pueden volver a la matriz por una vía compleja de proteínas integradas en la membrana interior. Este complejo de proteínas de membrana permite a los protones volver a la matriz sólo si se añade un grupo fosfato al compuesto difosfato de adenosina (ADP) para formar ATP en un proceso llamado fosforilación.

El ATP se libera en el citoplasma de la célula, que lo utiliza prácticamente en todas las reacciones que necesitan energía. Se convierte en ADP, que la célula devuelve a la mitocondria para volver a fosforilarlo.

¡Mitocondrías! Parte de nuestro sistema interno. Sin ellas, no podríamos vivir y, hace ya mucho tiempo que, humanos y mitocondrías hicieron un contrato para formar, esa simbiosis que nos une desde tiempos ancestrales.

emilio silvera

Sep

7

¿Cómo pudo surgir la Vida? ¡Es todo tan complejo!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

Con sus tres mil quinientos millones de años de edad, las rocas sedimentarias dispersas por algunas regiones del mundo, por ejemplo, en Australia Occidental (Grupo Warrawoona), nos regalan uno de los primeros atisbos e vida y el ambiente en la infancia de la biosfera. Esas rocas contienen estromatolitos y estructuras microscópicas que han sido interpretados como bacterias fósiles, aunque ese extremo aún siga en pleno debate. No obstante, las signaturas químicas proporcionan evidencias sólidas de la antigüedad de la vida, aunque el tipo de biolo´gia responsable de ellas siga siendo incierto. En las investigaciones geológicas de la vida primigenia de la Tierra seguimos mirando a través de un cristal oscuro.

Muchas veces pasamos junto a sistemas rocosos sin pensar que, en ellos, están presentes un sin fin de datos del pasado que nos hablan de la vida y, son los geólogos los que, pacientemente se internan por lugares perdidos del mundo en busca de esa huella que nos hable del surgir de la vida.

Sep

5

¿Sabremos alguna vez quiénes somos y qué hacemos aquí?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (3)

Comments (3)

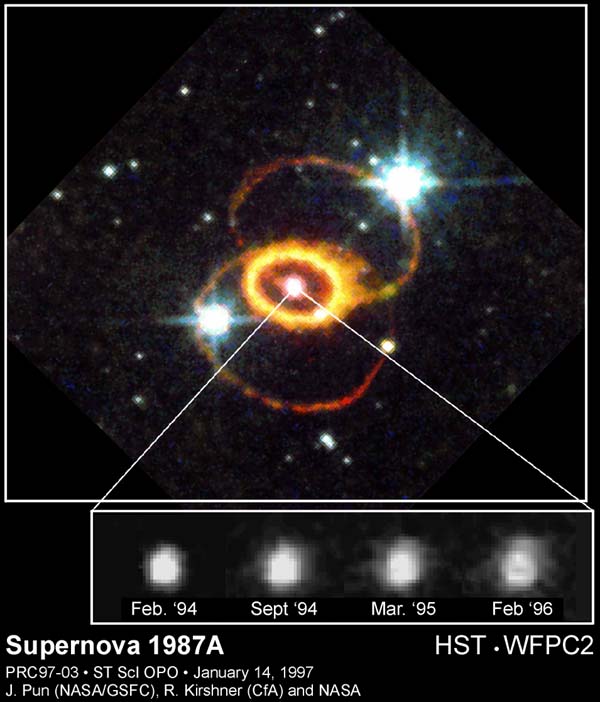

En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es:

H, He, (Li, Be, B) C, N, O… Fe

La imagern de arriba, SN 1987A, es la descomunal explosión de supernova, cuando ocurrió, la potencia de miles de soles cambió, momentáneamente, la región del espacio conocida como Nube Mayor de Magallanes, a muchos años luz de la Tierra.

¡Qué maravilla! Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y… de la vida inteligente que esas mismas estrellan han posibilitado, creo que, en muchos mundos que son en las galaxias del universo.

Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas.

Desde el punto de vista del orden es la primera vez que nos encontramos con objetos de tamaño comparables al nuestro, en los que la ordenación de sus constituyentes es el rasgo más característico.

Al mismo tiempo nos ha parecido reconocer que esos objetos, es decir, sus redes cristalinas “reales”, almacenan información (memoria) que se nos muestra muy diversa y que puede cobrar interés en ciertos casos, como el de los microcristales de arcilla, en los que, según Cairns-Smith, puede incluso llegar a transmitirse.

Porque, ¿qué sabemos en realidad de lo que llamamos materia inerte? Lo único que sabemos de ella son los datos referidos a sus condiciones físicas de dureza, composición, etc; en otros aspectos ni sabemos si pueden existir otras propiedades distintas a las meramente físicas.

¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?

Pero el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.

En Titán existen moléculas de Carbono necesarias para la vida

Según decía en algún trabajo anterior, los quarks u y d se hallan en el seno de los nucleones (protones y neutrones) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los hadrones. Sin embargo, debemos tener claro que toda la materia del Universo (al menos la conocida), está conformada por Quarks y Leptones.

La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de neutrones y protones que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es CnH2n+2, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene n átomos de carbono (símbolo C) y (2n+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).

El número de protones y neutrones determina al elemento, desde el hidrógeno (el más simple), al uranio (el más complejo), siempre referido a elementos naturales que son 92; el resto son artificiales, los conocidos transuránicos en cuyo grupo están el einstenio o el plutonio, artificiales todos ellos.

Científicos descubrieron posibles cráteres que expulsan hielos, llamados criovolcanes. (15 Diciembre, 2010 NASA – CA) Con el sistema de radar e imágenes infrarrojas de la sonda Cassini, que orbita Saturno, científicos han encontrado evidencias de lo que podría ser un volcán de hielo en Titán. Este pequeño mundo haría las delicias de cualquier químico de la Tierra y, no digamos de los geólogos. (4 Enero 2007 – NASA/Agencias – CA) Fue comprobada la predicción sobre la existencia de lagos de metano líquido en Titán.

Pero, si hablamos de los núcleos, como sistemas dinámicos de nucleones, pertenecen obviamente a la microfísica y, por consiguiente, para su descripción es necesario acudir a la mecánica cuántica. La materia, en general, aunque presumimos de conocerla, en realidad, nos queda mucho por aprender de ella.

Hablemos un poco de moléculas.

Molécula de fullereno, dinitrógeno, agua y la representación poliédrica del anión de Keggin, un polianión molecular

El número de especímenes atómicos es finito, existiendo ciertas razones para suponer que hacia el número atómico 173 los correspondientes núcleos serían inestables, no por razones intrínsecas de inestabilidad “radiactiva” nuclear, sino por razones relativistas. Ya antes me referiría a las especies atómicas, naturales y artificiales que son de unos pocos millares; en cambio, el número de moléculas conocidas hasta ahora comprende varios millones de especímenes, aumentando continuamente el número de ellas gracias a las síntesis que se llevan a cabo en numerosos laboratorios repartidos por todo el mundo.

Una molécula es una estructura con individualidad propia, constituida por núcleos y electrones. Obviamente, en una molécula las interacciones deben tener lugar entre núcleos y electrones, núcleos y núcleos y electrones y electrones, siendo del tipo electromagnético.

Debido al confinamiento de los núcleos, el papel que desempeñan, aparte del de proporcionar la casi totalidad de la masa de la molécula, es poco relevante, a no ser que se trate de moléculas livianas, como la del hidrógeno. De una manera gráfica podríamos decir que los núcleos en una molécula constituyen el armazón de la misma, el esqueleto, cuya misión sería proporcionar el soporte del edificio. El papel más relevante lo proporcionan los electrones y en particular los llamados de valencia, que son los que de modo mayoritario intervienen en los enlaces, debido a que su energía es comparativamente inferior a la de los demás, lo que desempeña un importante papel en la evolución.

Esta nebulosa llena de color, denominada NGC 604, es uno de los mayores y mejores ejemplos de nacimiento estelar en una galaxia cercana. La nebulosa NGC 604 es semejante a otras regiones de formación de estrellas en la Vía Láctea que nos resultan familiares, como la nebulosa de Orión, pero en este caso nos hallamos ante una enorme extensión que contiene más de 200 brillantes estrellas azules inmersas en una resplandeciente nube gaseosa que ocupa 1.300 años-luz de espacio, unas cien veces el tamaño de la Nebulosa de Orión, la cual aloja exactamente cuatro estrellas brillantes centrales. Las luminosas estrellas de NGC 604 son extremadamente jóvenes, ya que se han formado hace tres millones de años.

Las moléculas diatómicas de hidrógeno abundan en el espacio interestelar. NGC 604, una enorme región de hidrógeno ionizado en la Galaxia del Triángulo. Son muchas las moléculas descubiertas en estas nebulosas y se cree que son el material que más tarde forman los mundos y, si tienen la suerte de caer en la zona habitable de la estrella que les dará luz y calor, esas moléculas se unirán para construir estructuras más complejas que las lleven hasta la vida.

Desde las moléculas más sencilla, como la del hidrógeno con un total de 2 electrones, hasta las más complejas, como las de las proteínas con muchos miles de ellos, existe toda una gama, según decía, de varios millones. Esta extraordinaria variedad de especies moleculares contrasta con la de las especies nucleares e incluso atómicas.

Sin entrar en las posibles diferencias interpretativas de estas notables divergencias, señalaré que desde el punto de vista de la información, las especies moleculares la poseen en mucho mayor grado que las nucleares y atómicas.

¿La molécula sintética más grande del mundo? Bueno, en la naturaleza existen muchas moléculas de gran tamaño, un claro ejemplo son las proteínas o el ADN, y son grandes debido a que están formados por la unión de muchas moléculas más pequeñas. Las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos, y el ADN por la unión de nucleótidos.

Dejando aparte los núcleos, la información que soportan los átomos se podría atribuir a la distribución de su carga eléctrica, y en particular a la de los electrones más débilmente ligados. Concretando un poco se podría admitir que la citada información la soportan los orbitales atómicos, pues son precisamente estos orbitales las que introducen diferencias “geométricas” entre los diferentes electrones corticales.

Justamente esa información es la que va a determinar las capacidades de unión de unos átomos con otros, previo el “reconocimiento” entre los orbitales correspondientes. De acuerdo con la mecánica cuántica, el número de orbitales se reduce a unos pocos. Se individualizan por unas letras, hablándose de orbitales s, p, d, f, g, h. Este pequeño número nos proporciona una gran diversidad.

De los orbitales hablamos aquí extensamente muy a menudo

La llamada hibridación (una especie de mezcla) de orbitales es un modo de aumentar el número de mensajes, esto es, la información, bien entendido que esta hibridación ocurre en tanto y en cuanto dos átomos se preparan para enlazarse y formar una molécula. En las moléculas, la información, obviamente, debe abarcar todo el edificio, por lo que en principio parece que debería ser más rica que en los átomos. La ganancia de información equivale a una disminución de entropía; por esta razón, a la información se la llama también negantropía.

En términos electrónicos, la información se podría considerar proporcionada por un campo de densidad eléctrica, con valles, cimas, collados, etc, es decir, curvas isoelectrónicas equivalentes formalmente a las de nivel en topografía. Parece razonable suponer que cuanto más diverso sean los átomos de una molécula, más rica y variada podrá ser su información, la información que pueda soportar.

La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.

El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor. De todas las maneras y, sin descartar nada, creo que las formas de vida que podamos encontrar en el Universo, al menos la mayoría, estarán basadas, como nosotros, en el Carbono que, por sus características especiales, es el más idóneo para la vida.

emilio silvera

Totales: 81.634.351

Totales: 81.634.351 Conectados: 84

Conectados: 84