El ADN de un animal parecido a un filete de anchoa ilumina la aparición de las extremidades

Reportaje de Prensa

IMPRESIÓN NO PERMITIDA - TEXTO SUJETO A DERECHOS DE AUTOR

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

EVOLUCIÓN

Reportaje de PrensaEl ADN de un animal parecido a un filete de anchoa ilumina la aparición de las extremidades

Cada año, cientos de estudiantes de biología en EE UU se ponen en pie y le cantan a un bicho marino parecido a un filete de anchoa. “Hay un largo camino desde el anfioxo. Hay un largo camino hasta nosotros […]. Es un adiós a las aletas y a las branquias, y es una bienvenida a los pulmones y al pelo. Hay un largo, largo camino desde el anfioxo, pero todos venimos de allí”, proclama la letra, compuesta en 1921 sobre una melodía de music hall popularizada por el Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial.

¿Qué diablos es ese bicho del que supuestamente todos venimos y al que se canta desde hace casi un siglo? “Es un cefalocordado marino parecido a un gusano. Y es el animal invertebrado vivo más parecido al ancestro de todos los vertebrados”, explica José Luis Gómez-Skarmeta, investigador del CSIC en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Su equipo publica hoy un estudio que ilumina ese largo trecho desde el anfioxo hasta los seres humanos. Nuestro último ancestro común vivió hace 550 millones de años.

Casi cualquier persona puede intentar coger un anfioxo en su playa más cercana. Aparecen en aguas templadas y poco profundas, semihundidos en la arena. “Son, básicamente, como un vertebrado sin cabeza y sin extremidades”, resume Gómez-Skarmeta. La canción de 1921 da más claves sobre su importancia, a costa de sacrificar sus posibilidades de convertirse en el éxito del verano: “No tiene ojos ni mandíbula, ni cuerda nerviosa ventral [típica de los invertebrados]. Pero tiene un montón de hendiduras branquiales y una notocorda”. La letra no es precisamente pegadiza, pero es reveladora. En los humanos, la notocorda aparece cuando somos embriones, para ser posteriormente sustituida por nuestra columna vertebral. Contemplar al anfioxo es como ver una fotografía de la tatarabuela y darnos cuenta de que tenemos la misma nariz.

El anfioxo es el animal invertebrado vivo más parecido al ancestro de todos los vertebrados

Gómez-Skarmeta batalla en la tercera revolución de la genética. Primero se estudiaron los genes, que apenas representan el 5% de todo el ADN de un organismo. En ese 5% de nuestro genoma están las instrucciones para fabricar nuestras proteínas, desde la miosina de nuestros músculos a la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. La segunda revolución estudió el 95% restante del ADN, donde se encuentran los interruptores para apagar y encender los genes. Una trucha y un elefante están construidos básicamente con los mismos genes, pero cambian las instrucciones para utilizarlos. Y, finalmente, la tercera revolución investiga la estructura tridimensional del ADN, también clave para el funcionamiento de los genes.

“Si imaginamos que el ADN es un hilo de lana, alrededor de los genes se forman pequeños ovillos con los interruptores para apagarlos o encenderlos”, ilustra Gómez-Skarmeta. Su equipo se ha fijado en el complejo Hox, un conjunto de genes que desempeña un papel esencial para construir cualquier animal. “Los genes Hox son responsables del eje que va de la cabeza a la cola en todos los animales. También son responsables de la formación de las extremidades y, en realidad, de todo lo que cuelga y sale para fuera del cuerpo”, añade.

Su estudio, publicado hoy en la revista Nature Genetics, muestra que la estructura tridimensional del complejo Hox cambió en algún momento durante la transición de invertebrados a vertebrados. Los genes Hox se colocan en el genoma muy pegados unos a otros y rodeados de interruptores para regular su activación de manera extremadamente precisa. En los vertebrados, los genes Hox se reparten en dos tramos, con sendos ovillos de interruptores. Sin embargo, en nuestro pseudoancestro anfioxo el complejo Hox aparece en un solo ovillo. El grupo de Gómez-Skarmeta cree que hace cientos de millones de años comenzaron a aparecer nuevos interruptores en torno a los genes Hox al mismo tiempo que cambiaba su estructura tridimensional para evitar interferencias entre ellos. “Sin esta estructura tridimensional del complejo Hox no tendríamos ni piernas, ni brazos, ni pene”, expone el investigador. Seríamos, básicamente, como un filete de anchoa.

Fuente: El Pais

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

“Bajo este bonito título, que recuerda el nombre de alguna película de serie B (Holocausto caníbal, por ejemplo), se esconden algunos de los seres más diabólicos de la naturaleza. Además de las arañas y serpientes venenosas que ya conocemos, en la impenetrable espesura de las selvas tropicales de Sudamérica moran anguilas ciegas que serpentean en el fango mientras lanzan descargas de 650 voltios, gusanos arborícolas que esperan a que pases a su lado para pegarse a tu piel y chuparte la sangre, devastadores ejércitos de hormigas, monstruosos ciempiés ansiosos por hincarte sus pinzas venenosas o parásitos capaces de hacer cosas inimaginables con tus menudillos. Por no hablar de las ranas de colorines.”

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

EVOLUCIÓN

El ADN de un animal parecido a un filete de anchoa ilumina la aparición de las extremidades

Cada año, cientos de estudiantes de biología en EE UU se ponen en pie y le cantan a un bicho marino parecido a un filete de anchoa. “Hay un largo camino desde el anfioxo. Hay un largo camino hasta nosotros […]. Es un adiós a las aletas y a las branquias, y es una bienvenida a los pulmones y al pelo. Hay un largo, largo camino desde el anfioxo, pero todos venimos de allí”, proclama la letra, compuesta en 1921 sobre una melodía de music hall popularizada por el Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial.

¿Qué diablos es ese bicho del que supuestamente todos venimos y al que se canta desde hace casi un siglo? “Es un cefalocordado marino parecido a un gusano. Y es el animal invertebrado vivo más parecido al ancestro de todos los vertebrados”, explica José Luis Gómez-Skarmeta, investigador del CSIC en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Su equipo publica hoy un estudio que ilumina ese largo trecho desde el anfioxo hasta los seres humanos. Nuestro último ancestro común vivió hace 550 millones de años.

Casi cualquier persona puede intentar coger un anfioxo en su playa más cercana. Aparecen en aguas templadas y poco profundas, semihundidos en la arena. “Son, básicamente, como un vertebrado sin cabeza y sin extremidades”, resume Gómez-Skarmeta. La canción de 1921 da más claves sobre su importancia, a costa de sacrificar sus posibilidades de convertirse en el éxito del verano: “No tiene ojos ni mandíbula, ni cuerda nerviosa ventral [típica de los invertebrados]. Pero tiene un montón de hendiduras branquiales y una notocorda”. La letra no es precisamente pegadiza, pero es reveladora. En los humanos, la notocorda aparece cuando somos embriones, para ser posteriormente sustituida por nuestra columna vertebral. Contemplar al anfioxo es como ver una fotografía de la tatarabuela y darnos cuenta de que tenemos la misma nariz.

El anfioxo es el animal invertebrado vivo más parecido al ancestro de todos los vertebrados

Gómez-Skarmeta batalla en la tercera revolución de la genética. Primero se estudiaron los genes, que apenas representan el 5% de todo el ADN de un organismo. En ese 5% de nuestro genoma están las instrucciones para fabricar nuestras proteínas, desde la miosina de nuestros músculos a la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. La segunda revolución estudió el 95% restante del ADN, donde se encuentran los interruptores para apagar y encender los genes. Una trucha y un elefante están construidos básicamente con los mismos genes, pero cambian las instrucciones para utilizarlos. Y, finalmente, la tercera revolución investiga la estructura tridimensional del ADN, también clave para el funcionamiento de los genes.

“Si imaginamos que el ADN es un hilo de lana, alrededor de los genes se forman pequeños ovillos con los interruptores para apagarlos o encenderlos”, ilustra Gómez-Skarmeta. Su equipo se ha fijado en el complejo Hox, un conjunto de genes que desempeña un papel esencial para construir cualquier animal. “Los genes Hox son responsables del eje que va de la cabeza a la cola en todos los animales. También son responsables de la formación de las extremidades y, en realidad, de todo lo que cuelga y sale para fuera del cuerpo”, añade.

Su estudio, publicado hoy en la revista Nature Genetics, muestra que la estructura tridimensional del complejo Hox cambió en algún momento durante la transición de invertebrados a vertebrados. Los genes Hox se colocan en el genoma muy pegados unos a otros y rodeados de interruptores para regular su activación de manera extremadamente precisa. En los vertebrados, los genes Hox se reparten en dos tramos, con sendos ovillos de interruptores. Sin embargo, en nuestro pseudoancestro anfioxo el complejo Hox aparece en un solo ovillo. El grupo de Gómez-Skarmeta cree que hace cientos de millones de años comenzaron a aparecer nuevos interruptores en torno a los genes Hox al mismo tiempo que cambiaba su estructura tridimensional para evitar interferencias entre ellos. “Sin esta estructura tridimensional del complejo Hox no tendríamos ni piernas, ni brazos, ni pene”, expone el investigador. Seríamos, básicamente, como un filete de anchoa.

Fuente: El Pais

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (7)

Comments (7)

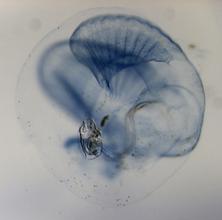

Una hembra llena de huevos

“Sólo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días, es mudo. Sólo la casualidad nos habla”, escribía Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. Y algo habla, o más bien grita, en una playa de Badalona, cerca de Barcelona: la dominada por el puente del Petróleo. Por este pantalán que se mete 250 metros en el mar Mediterráneo se descargaban productos petrolíferos hasta finales del siglo XX. Y a sus pies se levanta desde 1870 la fábrica de Anís del Mono, el licor en cuya etiqueta aparece un simio con la cara de Charles Darwin como guiño a la teoría de la evolución, por entonces polémica.

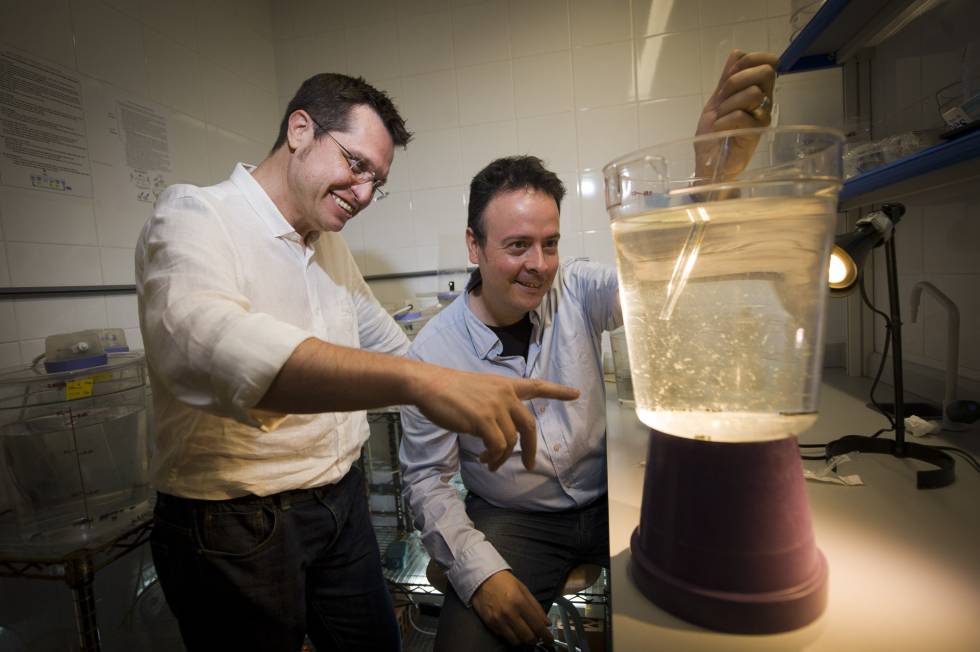

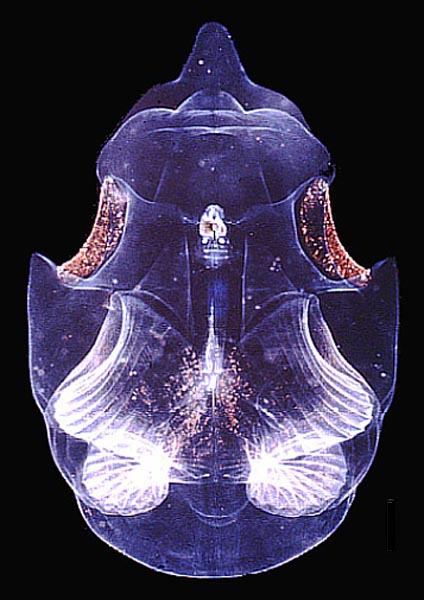

Hoy, el puente del Petróleo es un precioso mirador con una estatua de bronce dedicada al mono con rostro darwinista. Y, por una casualidad que habla, entre sus paseantes habituales se encuentra un equipo de biólogos evolutivos del departamento de Genética de la Universidad de Barcelona. Caminan por la pasarela sobre el océano y lanzan un cubo para atrapar a un animal marino, el Oikopleura dioica, un bicho de tan solo tres milímetros, pero con boca, ano, cerebro y corazón. Parece insignificante, pero, como Darwin, hace que el discurso de las religiones se tambalee. Coloca al ser humano en el lugar que le corresponde: con el resto de animales.

El organismo marino ‘Oikopleura dioica’ señala a la pérdida de genes ancestrales, compartidos con los humanos, como motor de la evolución

“Hemos estado mal influenciados por la religión, pensando que estábamos en la cúspide de la evolución. No lo estamos. Estamos al mismo nivel que el resto de los animales”, sentencia el biólogo Cristian Cañestro. Junto a su colega Ricard Albalat dirige una de las tres únicas instalaciones científicas del mundo para estudiar al Oikopleura dioica. Las otras dos están en Noruega y Japón. La suya es una salita fría, con centenares de ejemplares prácticamente invisibles metidos en recipientes de agua, en un rincón de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.

“La visión hasta ahora es que al evolucionar ganábamos en complejidad, ganando genes. Así se pensó cuando se secuenciaron los primeros genomas, de mosca, de gusano y del ser humano. Pero hemos visto que no es así. La mayoría de nuestros genes está también en las medusas. Nuestro ancestro común los tenía. No es que nosotros hayamos ganado genes, es que los han perdido ellos. La complejidad génica es ancestral”, sentencia Cañestro.

En 2006, este biólogo investigaba el papel de un derivado de la vitamina A, el ácido retinoico, en el desarrollo embrionario. Esta sustancia indica a las células de un embrión lo que tienen que hacer para convertirse en un cuerpo adulto. El ácido retinoico activa los genes necesarios, por ejemplo, para formar las extremidades, el corazón, los ojos y las orejas. Cañestro estudiaba este proceso, común en los animales, en el Oikopleura. Y se quedó con la boca abierta.

“Los animales utilizan una cascada de genes para sintetizar el ácido retinoico. Me di cuenta de que en el Oikopleura dioica faltaba uno de estos genes. Luego vi que faltaban más. No encontrábamos ninguno”, recuerda. Este animal de tres milímetros fabrica su corazón, de manera inexplicable, sin ácido retinoico. “Si ves un coche sin ruedas moviéndose, ese día tu percepción de las ruedas cambia”, ilustra Cañestro.

Nuestro último ancestro común vivió hace 500 millones de años. Desde entonces, el ‘Oikopleura’ ha perdido el 30% de los genes que nos unían

El último ancestro común entre este minúsculo habitante de los océanos y el ser humano vivió hace unos 500 millones de años. Desde entonces, el Oikopleura ha perdido el 30% de los genes que nos unían. Y lo ha hecho con éxito. Si usted se mete en cualquier playa del mundo, allí estarán ellos rodeando su cuerpo. En la batalla de la selección natural, los Oikopleura han ganado. En algunos ecosistemas marinos, su densidad alcanza los 20.000 individuos por cada metro cúbico de agua. Son perdedores, pero solo de genes.

Albalat y Cañestro acaban de publicar en la revista especializada Nature Reviews Genetics un artículo que analiza la pérdida de genes como motor de la evolución. Su texto ha despertado interés mundial. Ha sido recomendado por F1000Prime, una clasificación internacional que señala los mejores artículos sobre biología y medicina. El suyo empieza con una frase del emperador romano Marco Aurelio, filósofo estoico: “La pérdida no es más que cambio y el cambio es un placer de la naturaleza”.

Los dos biólogos subrayan que la pérdida de genes, incluso, pudo ser clave para el origen de la especie humana. “El chimpancé y el ser humano comparten más del 98% de su genoma. Quizás habría que buscar las diferencias en los genes que se han perdido de manera diferente durante la evolución de los humanos y el resto de primates. Algunos estudios sugieren que la pérdida de un gen hizo que la musculatura de nuestra mandíbula fuera más pequeña y esto permitió aumentar el volumen de nuestro cráneo”, hipotetiza Albalat. Quizá, perder genes nos hizo más inteligentes que el resto de los mortales.

En 2012, un estudio del genetista estadounidense Daniel MacArthur mostró que, de media, cualquier persona sana tiene 20 genes que no funcionan. Y, aparentemente, tan campantes. Albalat y Cañestro, del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la Universidad de Barcelona, ponen dos ejemplos muy estudiados. En algunas personas, los genes que codifican la proteína CCR5 o la DUFFY están anulados por mutaciones. Son las proteínas que utilizan, respectivamente, el virus del sida y el parásito que causa la malaria para entrar en las células. La pérdida de estos genes hace a los humanos más resistentes a estas enfermedades.

En el laboratorio de Cañestro y Albalat hay un cartel que imita al de la película Reservoir Dogs, en el que aparecen los científicos y otros miembros de su equipo vestidos con camisas blancas y corbatas negras, como en el filme de Quentin Tarantino. Su montaje se titula Reservoir Oiks, en alusión al Oikopleura. Los dos biólogos creen que el organismo marino va a permitir formular, y responder, preguntas nuevas sobre nuestro manual de instrucciones común: el genoma.

El ‘Oikopleura’ permite estudiar qué genes humanos son esenciales: por qué algunas mutaciones son irrelevantes y otras provocan efectos terribles en nuestra salud

El cerebro del Oikopleura tiene unas 100 neuronas y el de los humanos contiene 86.000 millones, pero somos mucho más similares de lo que parece. Entre un 60% y un 80% de las familias de genes humanos tienen un claro representante en el genoma de Oikopleura. “Este animal nos permite estudiar qué genes humanos son esenciales”, aplaude Albalat. O lo que es lo mismo: por qué algunas mutaciones son irrelevantes y otras provocan efectos terribles en nuestra salud.

Los seres vivos poseen una maquinaria celular que repara las mutaciones que surgen en su ADN. El Oikopleura dioica ha perdido 16 de los 83 genes ancestrales que regulan este proceso. Esta incapacidad para autorrepararse podría explicar su pérdida extrema de genes, según detalla el artículo en Nature Reviews Genetics.

A Cañestro se le ilumina la mirada al hablar de estas ausencias. Los genes suelen actuar en cascada para llevar a cabo una función. Si en una cascada conocida de ocho genes faltan siete en el Oikopleura, porque la función se ha perdido, la permanencia del octavo gen puede revelar una segunda función esencial que había pasado desapercibida. Ese gen sería como un cruce de autopistas. Desmantelada una carretera, sobrevive porque es fundamental en otra ruta. “Esa segunda función ya estaba en el ancestro común y puede ser importante en los humanos”, celebra Cañestro.

“No hay animales superiores y animales inferiores. Nuestras piezas de Lego son básicamente las mismas, aunque con ellas construyamos cosas diferentes”, zanja el biólogo. Piense en su lugar en el mundo la próxima vez que bucee en el mar. Esa nieve blanca que flota en el agua y se puede ver a contraluz son las deposiciones del Oikopleura.

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Biologia ~

Clasificado en Biologia ~

Comments (0)

Comments (0)

En idénticas condiciones de temperatura y presión que el universo de hace 4.600 millones de años, logradas en el laboratorio, han logrado originar ribosa, la molécula que luego acabó convirtiéndose en ADN.

Formación de una estrella en la nebulosa Tarántula. Telescopio Hubble NASA

De dónde vino el ADN es una de las preguntas más trascendentales que los científicos tratan de responder. En teoría, la base genética de todos los organismos evolucionó desde un universo primordial hecho de estructuras más sencillas, como el ARN, cuya molécula central es la enzima ribosa.

Un grupo de investigadores vierte luz esta semana sobre el misterioso origen de la ribosa con un trabajo publicado en Science. Esta molécula pudo formarse cuando nuestro sistema solar no era más que una gigantesca nebulosa de polvo y hielo, hace más de 4.600 millones de años. Los fotones ultravioleta y la radiación cósmica pudieron provocar una compleja serie de procesos químicos para que de los hielos comenzaran a nacer cadenas de monosacáridos, como la ribosa.

Lo más sorprendente es que, para descubrir esto, Cornelia Meinert o Uwe Meierhenrich, investigadoras del Instituto de Química de Niza, Francia, tuvieron que simular en su laboratorio las condiciones interestelares que provocaron el nacimiento de esta esquiva molécula.

¿Cómo? Condensando en una cámara de vacío a -195ºC de temperatura y 0,0000007 milibares de presión un puñado de partículas volátiles de agua, metanol y amoníaco, irradiando esas partículas con fotones ultravioleta durante 142 horas y luego calentando el resultado hasta llegar a temperatura ambiente. Tras todo el proceso, los científicos vieron aparecer un residuo orgánico.

Cuando el módulo Philae de la ESA surcó cientos de miles de kilómetros a bordo de la sonda Rosetta y aterrizó a lomos de un rocoso cometa bautizado Churiumov-Guerasimenko o P67, mucha gente se preguntó de qué servía, si era un verdadero avance científico o un despilfarro ostentoso pagado con nuestros duramente ganados impuestos. Si conoce a alguien así, llámelo a capítulo y dígale que abra bien los ojos.

Meinert y Meierhenrich habían colocado un instrumento a bordo de Philae llamado COSAC GC-MS, encargado de detectar compuestos orgánicos en el núcleo del P67. Detectó 16. “La COSAC aplicó su modo de olfateo, sensible solamente para compuestos orgánicos volátiles”, explica Meierhenrich a EL ESPAÑOL. Este modo detectó tres compuestos volátiles entre los 16 compuestos orgánicos. Deberían haber podido detectar también aminoácidos y sacáridos como la ribosa, pero por desgracia el aterrizaje de Philae fue calamitoso y el sistema de perforación de la roca no funcionó adecuadamente. “Creo que la ribosa está presente en el hielo del cometa”, señala no obstante la científica.

Ilustración de Philae aterrizando en el cometa P67. ESA

Detectar estos compuestos, aldehídos, en el hielo del cometa P67 el año pasado ayudó a estas científicas a perfeccionar en el laboratorio la simulación de hielo interestelar.

“Algunos de los compuestos orgánicos de los hielos del cometa vienen de un medio interestelar, nubes moleculares de las que el Sistema Solar se formó”, explica Cornelia Meinert a este periódico. “Algunas partes se formaron fotoquímicamente después de la coalescencia del Sol, durante sus primeros millones de años de evolución estelar o fase T Tauri”. El experimento realizado por estas investigadoras demuestra que el proceso puede ocurrir tanto en nebulosas moleculares como en discos protoplanetarios. “Los ladrillos moleculares del potencial primer material genético son abundantes en ambientes anteriores a la formación de estrellas o planetas”, concluye.

El descubrimiento no prueba que la vida se haya desarrollado en cualquier otra parte del universo, pero sugiere que no hay razones para pensar lo contrario.

Fuente: El Español