Oct

23

Cuando vibran los sentidos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Oct

23

El planeta siempre ha sufrido cambios

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

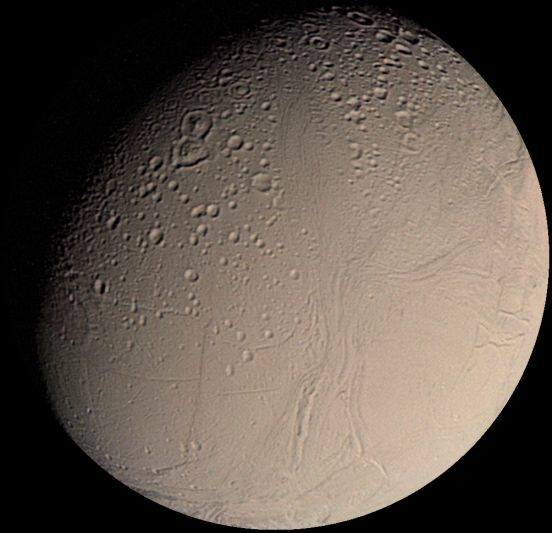

La Tierra hay que mirarla como un “Ente Vivo”, nunca ha sido un objeto estático, los cambios han sido siempre la mecánica evolutiva que ha ido produciéndose en el planeta, Nosotros nos hemos aprovechado de todo eso y también, lo hemos sufrido (desde que llegamos aquí).

¿El invento del cambio climático? Bueno, en realidad los cambios siempre estuvieron aquí

Oct

23

¿Debemos nuestra existencia a los Neutrinos?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

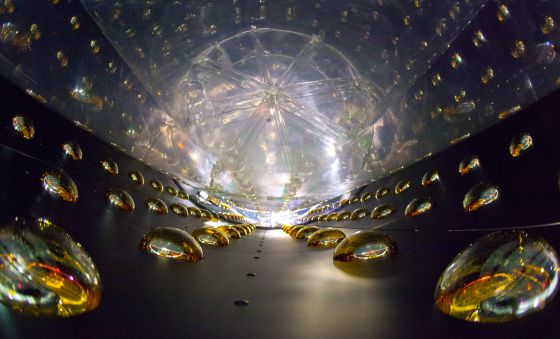

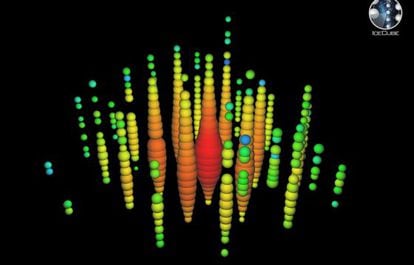

Publicado: El País

Con solo tres tipos de partículas diferentes: el electrón y los dos quarks que forman los protones y neutrones, tenemos los ladrillos necesarios para construir y describir toda la materia que nos rodea, desde las estrellas hasta los animales y plantas de la Tierra. Sin embargo, hay un cuarto tipo de partícula elemental con propiedades muy diferentes a las anteriores: el neutrino.

Su nombre viene del italiano “neutrón bambino” y ya nos da idea de qué le distingue de las otras partículas elementales. Es neutro, sin carga eléctrica y con interacciones extremadamente débiles con el resto de la materia. También es increíblemente ligero. De hecho, la masa de los neutrinos es tan pequeña que no ha podido medirse directamente aún. Sólo sabemos que debe ser menor que una millonésima parte de la masa del electrón, la siguiente partícula más ligera que conocemos. Estas dos propiedades hacen que los neutrinos sean más de mil millones de veces más numerosos que todos los átomos del Universo pero que, al mismo tiempo, apenas podamos detectar su presencia.

El premio Nobel de física 2015 ha sido concedido a Takaaki Kajita y Arthur McDonald por “el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que demuestran que los neutrinos tienen masa”.

Los neutrinos existen en tres “sabores” o especies que determinan sus interacciones con el resto de partículas. La “oscilación de neutrinos” es un fenómeno mediante el cual estos tres “sabores” de neutrino se transforman unos en otros simplemente en vuelo, “oscilando” entre los tres tipos. Los neutrinos, como el resto de las partículas en el contexto de la física cuántica, son descritos como ondas. Y como las ondas en el agua, se pueden superponer unas con otras, dando lugar a nuevas combinaciones. Pues bien, estos tres “sabores” de neutrinos corresponden a tres superposiciones diferentes de ondas.

Si estas ondas viajaran todas igual, simultáneamente, la superposición nunca cambiaría y no habría oscilaciones. Pero si los neutrinos asociados a estas ondas tienen masa, y sus masas son diferentes, cada onda se propaga con velocidad diferente y la superposición entre ellas, el “sabor”, cambia con el vuelo del neutrino. Por eso, la observación de la oscilación de los sabores de neutrinos implica que éstos deben tener masa, aunque sea tan pequeña que aún no la hemos podido determinar de forma directa.

Millones de neutrinos que salen del Sol y nos atraviesan a cada segundo

El simple hecho de que estas partículas tengan masa nos obliga a replantear nuestro entendimiento de la física con la que explicamos y describimos la materia, que solo predecía neutrinos sin masa. Aunque el resto de partículas también son masivas, y con masas mucho mayores, el carácter especial de los neutrinos de nuevo podría esconder sorpresas. Por ejemplo, su carácter neutro, hace que la línea que distingue partículas de antipartículas, materia de antimateria, se desdibuje para los neutrinos.

Las antipartículas son partículas producidas en laboratorios y de forma natural en la atmósfera terrestre, idénticas en todo a su partícula asociada, excepto en su carga, que es opuesta. Así el positrón, la antipartícula del electrón, es idéntica a éste pero con carga positiva en vez de negativa.

Los neutrinos son más de mil millones de veces más numerosos que todos los átomos del Universo pero, al mismo tiempo, apenas podemos detectar su presencia

Aún es un misterio el por qué nuestro Universo está formado por materia si partículas y antipartículas se producen y destruyen juntas en la mayoría de procesos conocidos. En algún momento se debió crear un exceso de materia sobre antimateria para poder crear galaxias, estrellas, planetas y personas. Pero quizá los neutrinos tengan la respuesta. Al no tener carga, sería posible que, igual que los neutrinos oscilan entre “sabores”, su masa también permitiera a neutrinos oscilar en antineutrinos, rompiendo la barrera entre partículas y antipartículas y plantando la semilla del exceso de materia en el Universo al que, a la postre, debemos nuestra existencia. ¿Quizá un futuro premio Nobel nos de la respuesta?

Enrique Fernández es investigador Ramón y Cajal del departamento de Física Teórica de la UAM y miembro del Instituto de Física Teórica UAM-CSIC.

Noticia de Prensa

Totales: 83.305.682

Totales: 83.305.682 Conectados: 5

Conectados: 5