Abr

19

Todos quieren estar en el Espacio

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Revelan más detalles sobre la estación espacial china

Noticias: Mónica Redondo

El jefe de diseño del programa espacial tripulado chino, Zhou Jianping, afirmó que la estación contará con un núcleo y dos módulos de laboratorio.

Si todo sale según lo previsto, se espera que la estación espacial china esté lista en 2022. El jefe de diseño del programa espacial tripulado chino, Zhou Jianping, ha revelado más detalles sobre el proyecto y afirmó que la estación contará con un núcleo y dos módulos de laboratorio cuyos prototipos se están construyendo actualmente.

Tras la experiencia que adquirió China con los laboratorios espaciales Tiangong–1 y Tiangong–2, el gigante asiático ha empezado a trabajar en la estación espacial modular que ahora sabemos tendrá un módulo principal, llamado Tianhe. En él, está previsto que viva la tripulación, además de ser responsable de la navegación y orientación.

“Planeamos lanzar un módulo central de prueba alrededor de 2020 para probar las tecnologías clave para nuestra estación espacial. Después de esa prueba, lanzaremos el módulo de laboratorio 1 y el módulo de laboratorio 2 para acoplar con el módulo central”, afirmó Zhou.

El módulo tendrá cinco tomas de corriente, dos de los cuáles estarán utilizadas por los módulos de laboratorio Mengtian y Wentian. Dentro de los módulos habrá instalaciones de investigación para estudiar la vida y los materiales espaciales, la microgravedad, así como la física básica y la astronomía, añadió el jefe de diseño.

Abr

18

Nosotros, el Universo y la eterna búsqueda

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

No sé si la belleza es un principio físico. Lo que sí se es que el cariño y la amistad es una necesidad del “espíritu” y del “alma”, de nuestro Ser. Si carecemos de esa parte de nosotros, en realidad no somos, no estamos completos, nos falta ese algo esencial que nutre los sentimientos. El hombre es un animal social, necesita de los demás, y, está claro que el SER está en la unión de dos partes, al igual que sin quarks no tenemos núcleo ni átomo, sin dos partes contrapuestas no tenemos ese uno esencial.

La esencia del Universo está en ellos

Todo en el Universo es equilibrio que se consigue mediante dos fuerzas contrapuestas, distintas, diferentes que, unidas, conforman un todo completo y esencial (la estabilidad de una estrella es el mejor ejemplo) y, de la misma manera, nosotros, los seres vivos inteligentes, conseguimos y tenemos el equilibrio en la unión de esas dos partes que hacen el todo, haciendo posible la continuidad.

Por todas partes estamos rodeado de grandes cosas, de maravillas que normalmente nos pasan desapercibidas, no pensamos en la grandeza de todo lo que tenemos y de todo lo que podemos hacer. Muchas veces, cuando caemos en la cuenta, ya es tarde.

Muchos dejan pasar su tiempo sin prestar la debida atención a lo que en realidad tiene valor, cuando ya no tiene remedio piensan: Lo pude hacer mejor. Tenía que haberla respetado más. Le tendría que haber dicho cuanto la quería. Me tenía que haber comportado de otra manera. Y, así podríamos seguir. La vida es muy corta, y, la mayoría, la desperdicia de manera lastimosa. Los egoísmos mezquinos nublan las mentes y no les dejan ver donde reside lo importante.

Ellos también forman parte de la Naturaleza, la más importante para nosotros

Claro que, lo importante está en el mundo que nos rodea, en la Naturaleza misma de la que formamos parte, pertenecemos a ella y en ella estamos inmersos y, desde tiempos remotos, los seres humanos han tratado de buscar las respuestas a todos aquellos misterios que en el mundo eran, y, el mayor misterio de todos…¡Está en nosotros!

Ahora, pasado el tiempo, nuestra innata curiosidad nos ha llevado a descubrir que vivimos en un planeta que pertenece a una estrella de una galaxia que forma parte de un grupo de treinta galaxias (el “Grupo Local”) y que a su vez, están inmersas en un Universo que cuenta con decenas de miles de millones de Galaxias como la nuestra.

¡Es tan vasto el Universo! Nuestras mentes aún no están preparadas para comprenderlo

Hemos podido saber que ese Universo está en expansión y que las Galaxias se alejan las unas de las otras. Se ha podido deducir que el Universo surgió de una explosión a la que llamamos el Big Bang hace ahora 13.700 millones de años. A partir de una singularidad, un punto de energía y densidad infinitas, surgió el Universo que, desde entonces, junto con el espacio y el tiempo continua expandiéndose.

Surgieron los primeros quarks libres que se juntaron para formar protones y neutrones que, a su vez, se unieron y formaron núcleos que, al tener energía positiva, atrajeron a los electrones, de energía negativa, formándose asi lo átomos estables.

Los átomos se juntaron para formar células y éstas, a su vez, juntas formaron materia. Al principio era todo simetría y existía una sola fuerza que lo regía todo, el Universo era totalmente opaco, la temperatura reinante muy alta y todo estaba invadido por una especie de plasma.

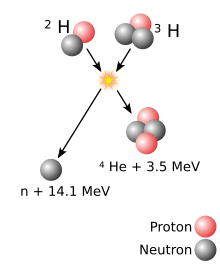

Siempre hemos buscado la simetría

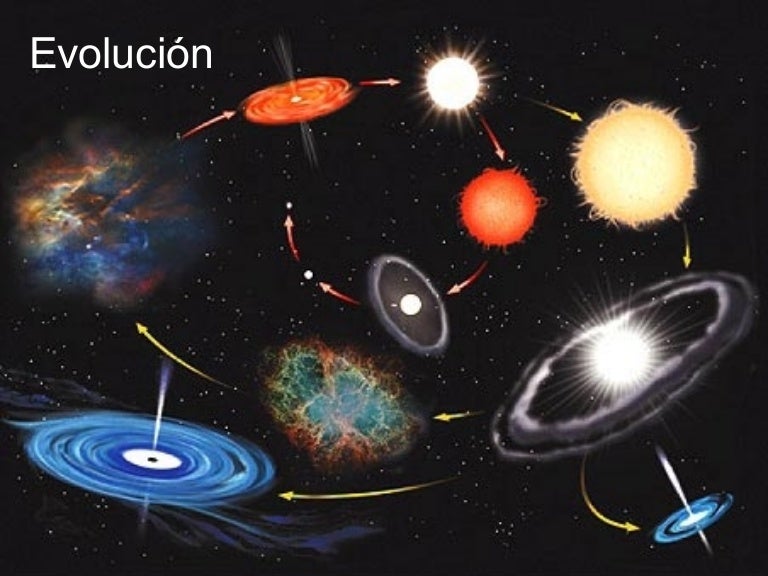

Pero la expansión del joven Universo continuó imparable, la temperatura fue descendiendo y la simetría se rompió lo que dio lugar a que dónde sólo había una sola fuerza aparecieran cuatro. Las fuerzas nucleares, fuerte y débil, el electromagnetismo y la Gravedad surgieron de aquella simetría rota y como hemos dicho antes, surgieron los primeros quarks para, con los electrones, fabricar la materia que, que está hecha de Quarks y Leptones. Más tarde, la luz apareció al quedar libres los fotones, y, donde antes todo era opacidad, surgió la transparencia. Pasaron unos doscientos mil años antes de que nacieran las primeras estrellas y se formaran las Galaxias.Las estrellas evolucionaron y en sus hornos nucleares se fabricaron elementos más complejos que el primario hidrógeno; con la fusión nuclear en las estrellas se fabricó helio, Litio, magnesio, neón, carbono, oxigeno, etc., etc.

Estas primeras estrellas brillaron durante algunos miles de millones de años y, finalmente, acabado su combustible nuclear, finalizaron su ciclo vital explotando como supernovas lanzando al espacio exterior sus capas más superficiales y cargadas de materiales complejos que, se dispersó por el inmenso cosmos para hacer posible el nacimiento de nuevas estrellas y planetas y… a nosotros que, sin esas primeras estrellas que fabricaron los materiales complejos de los que estamos hecho, no estaríamos aquí.

Ese inmenso tiempo que hemos tenido desde que asombrados, mirábamos brillar las estrellas sobre nuestras cabezas sin saber lo que eran, o bien, asustados, nos encogíamos ante los rayos amenazadores de una tormenta o huíamos despavoridos ante el rugido aterrador de la Tierra con sus temblores de terremotos pavorosos o explosiones inmensas de enormes montañas que vomitaban fuego.

Desde entonces, hemos aprendido a observar con atención, hemos desechado la superstición, la mitología y la brujería para atender a la lógica y a la realidad de los hechos. Aprendimos de nuestros propios errores y de la naturaleza.

Con los datos que tenemos, ahora sabemos de donde vinimos, qué debemos hacer para continuar aquí (otra cosa es que lo haámos) y, seguramente, con poco margen de error, podríamos decir también hacia donde nos dirigimos.

Una de las propiedades del “tiempo” es que, en su transcurrir pasan cosas. Estas cosas que pasan, estos sucesos, los reunimos y los guardamos, le llamamos historia y nos sirven para recordar y aprender. De lo bueno que pasó para repetirlo y mejorarlo, de lo malo para procurar que no vuelva a ocurrir.

Si aprendemos a respetarnos los unos a los otros…otra luz alumbrará el mundo

Eso, lo que ocurrió, es lo que llamamos pasado. Lo que ocurre ahora mismo, en este preciso instante, es lo que llamamos el presente y, lo que no ha ocurrido aún es lo que llamamos el futuro. En realidad, como el tiempo nunca se para, el presente no existe, es algo tan efímero que ocurre y al instante es pasado, y entramos en el futuro que, a su vez, pasa vertiginoso por el instante “presente” que se convierte en “pasado” y rápidamente estamos en el “futuro”, otra vez. Así que, en realidad ¿Dónde estamos?

El concepto de tiempo está enclavado en las profundidades y conceptos más avanzados de la física y la astronomía. Sin embargo, su verdadera naturaleza permanece en el misterio. Todo acontece con el transcurso del tiempo que es implacable y fluye continuamente y todo lo que existió, lo que existe y, lo que existirá, está sometido a los efectos del tiempo que, desgraciadamente, si podemos ver. La destrucción provocada por el paso del tiempo es muy real y, tanto en las cosas como en nosotros mismos, el resultado es el mismo; ¡la aniquilación y la muerte!

Hace mil quinientos años que, San Agustín, filosofo y sabio obispo de Hipona, preguntó: ¿qué es el tiempo? Y se respondió a si mismo: “Si alguien me lo pregunta, sé lo que es. Peso si deseo explicarlo, no puedo hacerlo”.

Calendarios y rústicos relojes que nos hablaban del tiempo… Gigantescos cúmulos de piedras orientadas se convirtieron en los primeros calendarios.

“En sus primeras observaciones el hombre se dio cuenta de que la sombra variaba de acuerdo con la posición del sol. Así nació el gnomon, que consistía en un bastón incrustado en el suelo perpendicularmente, y en tierra se señalaban surcos queindicaban los distintos momentos del día. La sombra del bastón era la que señalaba los diferentes horarios. Pronto el bastón del gnomon fue transformándose engrandes obeliscos. Pero estos insrumentos tenían grandes imprecisiones.

Según Heródoto, en Grecia el gnomon fue introducido por Anaximandro.”

El tiempo, desde “tiempos muy remotos“, ha sido una abstracción que ha cautivado e intrigado a las mentes humanas que han intentado entenderlo en todas las vertientes y en todos los sentidos. Del tiempo, las mentes más preclaras, han intentado definir, en esencia, lo que es. La verdad es que, unos con más fortunas que otros, con más interés o con mejor lógica científica dejaron sus definiciones que, de todas formas, nunca llegaron a llenar ese vacío de una explicación convincente, sencilla, que todo el mundo comprenda y que esté basada en principios naturales que nos digan su origen, su transcurrir y, si es que lo hay, su final. Porque ¿Es el tiempo infinito?

Infinito, según las leyes de la física, no puede haber nada.

Ni siquiera el Universo, es infinito y, conforme determine la Densidad crítica de la materia que contiene, un día, dejará también de existir.

Luego si el tiempo nació con el Big Bang, ¿cómo podrá finalizar? Según todos los indicios, eso dependerá de la cantidad de materia que el Universo contenga, eso que llaman la Densidad Crítica y los cosmólogos el Omega Negro.

Omega (Ω) mayor que la Densidad Crítica, Omega menor y Omega igual a la Densidad Crítica. Conforme a ese Omega, será el Universo en el que vivímos y, la materia que contenga marcará su final en un Universo Cerrado, Abierto o Plano.

Como antes explicaba, el pasar del tiempo es muy subjetivo dependiendo de la situación de quien lo percibe. Un minuto puede parecer eterno o un suspiro, dependiendo del estado de dolor o de felicidad de quien lo mide. También será relativo, no pasa a la misma velocidad para todos, depende de la velocidad a que esté viajando y de qué observador lo esté midiendo, como quedó demostrado con la Teoría Especial de la Relatividad de Einstein.

Desde tiempos inmemoriales hemos querido medir el tiempo, el día y la noche, las estaciones, el sol, relojes de arena, etc. etc., hasta llegar a sofisticados aparatos electrónicos o atómicos que miden el tiempo cotidiano de los Humanos con una exactitud de solo un retrazo de una millonésima de un segundo cada 100 años.

Una lucha continua contra el paso inexorable del tiempo que nunca podremos ganar

Hemos inventado éstas medidas de tiempo para controlar nuestras actividades cotidianas y nuestras vidas. La medida de tiempo elegida es el segundo que, en las unidades del SI tiene el símbolo s y su duración es igual a la duración de: hertzios= 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

Reloj de Cesio

Reloj atómico cuyo funcionamiento se basa en la diferencia de energía entre dos estados del núcleo de cesio-133 cuando se sitúa en un campo magnético. En un tipo, los átomos de cesio-133 son irradiados con radiación de radiofrecuencia, cuya frecuencia es elegida para corresponder a la diferencia de energía entre dos estados. Algunos núcleos de cesio absorben esta radiación y son excitados al nivel superior. Estos átomos son desviados por otro campo magnético, que hace que choquen contra un detector. Una señal de ese detector es llevada al oscilador de radio frecuencia para evitar que se desplace de la frecuencia de resonancia de la que indicamos antes del orden de 9 192 631 770 hertzios. De este modo, el instrumento está fijado a esta frecuencia con una precisión mejor que una parte en 1013 (algo mayor que Tera -T-). Así, el reloj de cesio es utilizado en la definición del segundo en el SI.

Como podemos ver, la imaginación humana no tiene límites, y, si nos dan el “tiempo” suficiente, quien sabe hasta donde podremos llegar.

Como estamos comentando sobre cuestiones que están conectadas con lo que llamamos tiempo, es difícil que, al estar el tiempo siempre presente, ocurra algo que no tenga nada que ver con él, de alguna manera, el tiempo está presente. Sin embargo, puede existir algún fenómeno que, de forma extraña que desconocemos, esquive al tiempo (al menos en parte) y lo ralentice como nos dice la relatividad especial que ocurre si viajamos a velocidades relativistas.

Estamos en un Universo de Luz

Los núcleos para formar átomos están rodeados por varios niveles de electrones y todos sabemos que un átomo es la parte más pequeña de un elemento que puede existir, es la fracción mínima de ese elemento. Consta de un denso núcleo de protones y neutrones (los nucleones) rodeados de electrones moviéndose a velocidades cercanas a las de la luz. Es lo que se conoce como estructura electrónica del núcleo y que tiene que ver con los niveles de energía que los electrones ocupan.

Una vez dejada la reseña básica de lo que es el átomo y donde están situados los electrones por capas o niveles alrededor de su núcleo, veamos el fenómeno principal de este comentario referido a “esquivar el tiempo”.

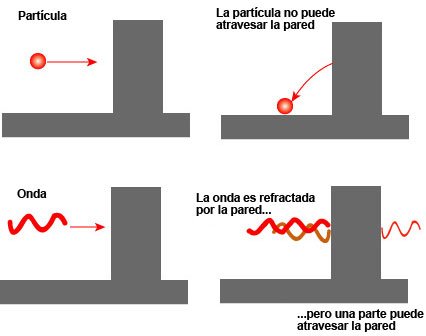

Si un fotón viajero va por el espacio a 299.792’458 km/s, velocidad de c, golpea a un electrón situado alrededor de un núcleo, lo que ocurre, trae de cabeza a los científicos que no saben explicar de manera convincente la realidad de los hechos. El electrón golpeado, absorbe el fotón, y, de manera inmediata, desaparece del nivel que ocupa y, sin recorrer la distancia que los separa, simultáneamente, aparece en el nivel superior.

¿Por donde hizo el viaje? ¿En que lugar se escondió mientras desapareció? ¿Cómo pudo aparecer simultáneamente en otro lugar, sin recorrer la distancia existente entre el nivel de partida y el de llegada? y, ¿cómo esquivó el tiempo para que todo ocurriera simultáneamente?

La física cuántica guarda tantos secretos que, de momento, sólo conocemos la superficie de lo que podría ser. Ese pequeño universo donde reside lo infinitesimal pero, que sin embargo, incide y tiene tanto que decir sobre ese otro macroscópico, es la mayor asignatura pendiente que tenemos que aprobar. Seguramente el día que podemos conseguir una teoría consistente de la Gravedad Cuántica, ese día, no sólo cambiaran nuestras vidas sino que, tendremos otra manera de mirar el Universo.

¿Sabremos algún día lo que es la luz?

Estas y otras preguntas que aún no podemos contestar, forman parte de nuestra esencia, siempre estaremos preguntando sobre multitud de cosas que no comprendemos y aunque sí es verdad que nos gusta especular con… viajar en el tiempo y, lo del electrón, conocido como “efecto túnel” o salto cuántico, lo cierto es que, unimos a nuestras especulaciones todo el esfuerzo necesario para llegar a saber.

Puede ser que algún día lo consigamos…en una parte esencial y suficiente para poder llegar a comprender, dónde reside la verdad.

No es bueno caminar sin rumbo fijo sin saber a donde vas.

emilio silvera

Abr

17

El Universo y la Vida… ¡Nuestra imaginación!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

“Una inteligencia que conociese, en un momento determinado, todas las fuerzas que operan en la Naturaleza, así como las posiciones momentáneas de todas las cosas que constituyen el universo, sería capaz de condensar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del mundo y los de los átomos más ligeros, siempre que su intelecto sea bastante poderoso para someter a análisis todos los datos; para él nada sería incierto, el pasado y el futuro estarían presentes ante sus ojos.”

Inmensas galaxias cuajadas de estrellas, nebulosas y mundos. Espacios interestelares en los que se producen transmutaciones de materia que realizan el asombroso “milagro” de convertir unas cosas en otras distintas. Un Caos que lleva hacia la normalidad. Estrellas que explosionan y riegan el espacio de gas y polvo constituyentes de materiales en el que se forjarán nuevas estrellas, nuevos mundos y nuevas formas de vida.

No pocas veces nos tenemos que maravillar ante las obras de la Naturaleza, en ocasiones, con pinceladas de las propias obras que nosotros mismos hemos sido capaces de crear. Así, no es extraño que algunos piensen que la Naturaleza nos creó para conseguir sus fines, que el universo nos trajo aquí para poder contemplarse así mismo.

Siempre hemos tratado de saber lo que el Universo es, lo que la Naturaleza esconde para conocer los mecanismos de que ésta se vale para poder hacer las maravillas que podemos contemplar tanto en la tierra como en el cielo. Valles, ríos y montañas, hermosos bosques de lujuriante belleza , océanos inmensos llenos de formas de vida y, criaturas que, conscientes de todo eso, aunque algunas veces temerosas ante tanto poder, no por ello dejan de querer saber el origen de todo.

Es posible que nos creamos más de lo que en realidad somos. Queremos jugar con fuerzas que no hemos llegado a comprender y, desde las estrellas y las inmensas galaxias, hasta los mundos y las fuerzas que todo lo rigen en el Universo, hemos querido conocer para poder, con esos conocimientos, crear la misma creación. Los científicos han dado ya el primer paso para la creación de la vida sintética, han sido capaces de crear un cromosoma completo a partir de una célula de levadura. El logro es considerado un gran hallazgo dentro de la biología sintética, que busca diseñar organismos desde sus principios más básicos.

¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Seremos capaces de desvelar los secretos de la luz? ¿Que pasará entonces, cuando no tengan secretos para nosotros los símbolos que representan c, h, e (la velocidad de la luz, la constante de Planck y el electromagnetismo, es decir, Planck y la mecánica cuántica, Einstein y la relatividad y Maxwell con los misterios de la luz)?

A veces, viendo como se desarrollan las cosas y cómo se desenvuelven los hechos a medida que el Tiempo transcurre, no tenemos más remedio que pensar que parece como sí, la Naturaleza, supiera que estamos aquí y, desde luego, nos tiene impuesto límites que no podemos traspasar hasta que “ella” no considera que estamos preparado para ello. Un amigo asiduo a éste lugar nos decía que la Naturaleza nos preserva de nosotros mismos. Nosotros, los humanos, no conocemos ninguna regla que nos prohíba intentar todo aquello que podamos imaginar y, de esa manera, a veces, jugamos a ser dioses, sin caer en la cuenta que, tales juegos pueden ser… ¡muy peligrosos! La Inteligencia Artificial, podría ser el mejor ejemplo: ¡Queremos darle entendimiento y hasta sentimientos a los robots!

¿Estamos locos? No es eso, es simplemete que la imaginación humana nunca dejará de trabajar y siempre tenderá a ir más allá de lo que podamos ni siquiera imaginar. He dicho muchas veces aque adquirir un nuevo conocimiento nos posibilita para plantear nuevas preguntas que, antes de conseguir ese nuevo saber, no podíamos plantear. Los conocimientos son como llaves que nos van abriendo nuevas puertas y, los avances son exponenciales, a mayor conocimiento mayores avances y más rapidamente cada vez. Esperémos que no tengamos que arrepentirnos nunca de nuestra osadía irresponsable.

Siempre hemos mirado hacia el Universo

Pero, ¿acaso no somos, nosotros mismos universo? Dicen que genio es aquel que puede plasmar en realidad sus pensamientos y, aunque nos queda mucho camino por recorrer, lo cierto es que, hasta el momento presente, mucho de eso se ha plasmado ya. Es decir, hemos sabido de qué están hechas las estrellas, conocemos la existencias de las grandes estructuras del Universo constituidas por cúmulos y supercúmulos de galaxias, sabemos de mundos en los que, con mucha probabilidad puedan existir criaturas diversas que, conscientes o no, piensen, como nosotros, en todos los secretos que el Universo esconde.

Sinceramente creo que, dentro de nosotros, están todas las respuestas a las preguntas que podamos plantear, toda vez que, como parte del Universo que somos, en nuestros genes, en lo más profundo de nuestras mentes están grabados todos los recuerdos y, siendo así, solo se trata de recordar para saber lo que pasó, para comprender los orígenes y, finalmente saber, el por qué estamos aquí y para qué. Nos hemos olvidado de que somos “polvo de estrellas”, los materiales que nos conforman se forjaron en los “hornos” nucleares de los astros que brillan en el firmamento lejano. A temperaturas de millones de grados se pudieron fusionar los elementos que hoy están en nosotros. Una Supernova, hace miles de millones de años, hizo brillar el cielo con un resplandor cegador, una enorme región quedó sembrada de materiales en forma de Nebulosa que, con el paso de los eones, conformó un sistema planetario con un Sol central que le daba luz y calor a un pequeño planeta que, mucho después, llamaron Tierra. Los seres que allí surgieron y evolucionaron, eran el producto de grandes transiciones de fase y cambios que, desde el Caos hizo todo el recorrido necesario hasta la creación de la Vida consciente.

De esa manera, sin lugar a ninguna duda, podemos hablar de un Universo viviente en el que, la materia evoluciona hasta la vida y los pensamientos. En el que en un carrusel sin fin surgen nuevas estrellas y nuevos mundos en los que, como en la Tierra, pasando el tiempo, también surgirá la vida que, podrá ser… ¡de tántas maneras! Una galaxia como la Vía Láctea puede tener más de cien mil millones de estrellas, en el universo pueden estar presentes más de cien mil millones de galaxias, los mundos que existen en una sola galaxia son cientos de miles de millones y, sabiendo todo eso, ¿Cómo poder pensar que la vida sea única en la Tierra?

“La vida se abre paso… ¡imparable!”

“…en alguna pequeña charca caliente, tendrían la oportunidad de hacer el trabajo y organizarse en sistemas vivos…” Eso comentaba Darwin sobre lo que podría ocurrir en la Naturaleza. Hemos podido constatar la persistencia con la que la vida, se abre paso en este mundo, la hemos podido hallar en lugares tan insólitos como fumarolas marinas a más de 100 ºC, o en aguas con una salinidad extrema, o, a varios kilómetros de profundidad bajo tierra, o, nutriendose de metales, o metanógenas y alófilas y tantas otras infinitesimales criaturas que nos han causado asombro y maravilla.

Si, amigos míos, en lo que a la vida se refiere, ésta se abre paso en los lugares más extremos e inesperados por muy malas condiciones que allí puedan estar presentes.De la misma manera, podrían estar situadas en mundos lejanos que, con unas condiciones distintas a las de la Tierra, se puedan haber creado criaturas que ni nuestra desbordante imaginación pueda configurar en la mente.

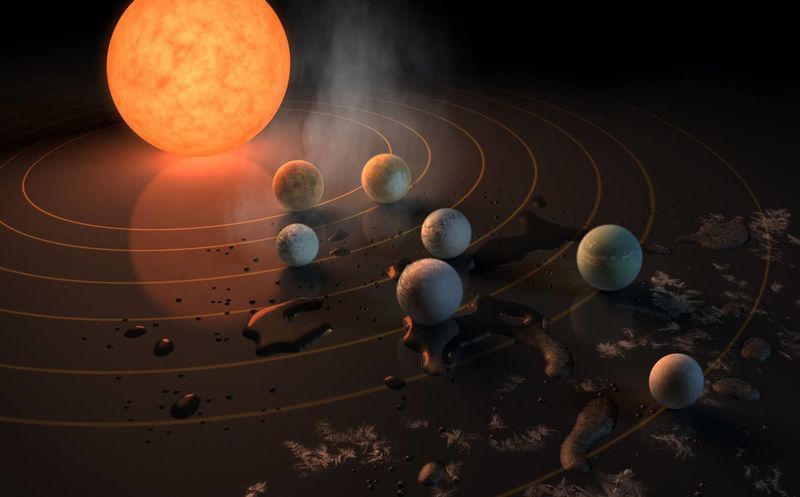

Representación artística del sistema Trappist-1 de la NASA

Hasta que supimos que existían otros sistemas planetarios en nuestra Galaxia, ni siquiera se podía considerar esta posibilidad como una prueba de que la vida planetaria fuera algo común en la Vía Láctea. Pero se sabe que más de cien estrellas de nuestra zona de la galaxia tienen planetas que describen órbitas alrededor de ellas. Casi todos los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes de gas, como Júpiter y Saturno (como era de esperar, los planetas grandes se descubrieron primero, por ser más fáciles de detectar que los planetas pequeños), sin embargo es difícil no conjeturar que, allí, junto a estos planetas, posiblemente estarán también sus hermanos planetarios más pequeños que, como la Tierra, pudieran tener condiciones para generar la vida en cualquiera de sus millones de formas.

Es cierto que en todo el Universo rigen las mismas leyes y están presentes las mismas constantes universales que, ni con el paso del tiempo pueden variar, así la luz siempre irá a 300.000 Km/s, la carga del electrón será siempre la misma como la masa del protón y, gracias a que eso es así, podemos estar nosotros aquí para contarlo. Sin embargo, el Universo, no es uniforme y en el inmenso espacio interestelar impera la diversidad.

Existe una amplia variedad de densidades dentro del medio interestelar. En la modalidad más ligera, la materia que está entre las estrellas es tan escasa que sólo hay un átomo por cada mil centímetros cúbicos de espacio: en la modalidad más densa, las nubes que están a punto de producir nuevas estrellas y nuevos planetas contienen un millón de átomos por centímetro cúbico. Sin embargo, esto es algo muy diluido si se compara con el aire que respiramos, donde cada centímetro cúbico contiene más de diez trillones de moléculas, pero incluso una diferencia de mil millones de veces en densidad sigue siendo un contraste espectacular.

La cuestión es que, unos pocos investigadores destacaron allá por 1.990 en que todos estos aspectos -composición, temperatura y densidad- en el medio interestelar dista mucho de ser uniforme. Por decirlo de otra manera más firme, no está en equilibrio, y parece que lo que lo mantiene lejos del equilibrio son unos pocos de procesos asociados con la generación de las pautas espirales.

Aquí se crea entropía negativa. También nosotros, tenemos una manera de vencer a la inexorable Entropía que siempre acompaña al Tiempo, su transcurrir deja sentir sus efectos sobre las cosas que se hacen más viejas. Sin embargo, sabemos, como las galaxias, generar energía reproductora y, mientras que las galaxias crean estrellas nuevas y mundos, nosotros, recreamos la vida a partir de la unión entr hombre y mujer, y, de esa unión surgen otros seres que, perpetúan nuestra especie. Es la entropía negativa que lucha contra la extinción.

Esto significa que la Vía Láctea (como otras galaxias espirales) es una zona de reducción de la entropía. Es un sistema auto-organizador al que mantienen lejos del equilibrio, por una parte, un flujo de energía que atraviesa el sistema y, por otra, como ya se va viendo, la retroalimentación. En este sentido, nuestra Galaxia supera el test de Lovelock para la vida, y además prestigiosos astrofísicos han argumentado que las galaxias deben ser consideradas como sistemas vivos.

Tan insignificantes y tan grandes

Puede que podamos ser más de lo que parece y que, seamos menos de lo que nosotros mismos nos podamos creer. No parece muy aconsejable que estemos situados en un plano de superioridad en el cual podamos mirarlo todo por encima del hombro. Precisamente por ser Naturaleza nosotros mismos, estamos supeditados a sus cambios y, por lo tanto, a merced de ellos.

Claro que, como dijo aquel hombre sabio: “¡Somos parte del problema que tratamos de resolver!”

emilio silvera

Abr

17

¿Las estrellas? Sin ellas no estaríamos aquí

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

El cúmulo abierto NGC 290: un joyero estelar

Es cierto que cuando vemos las cosas con cierta asiduidad y de forma permanente, esa cotidianidad nos hace perder la perspectiva y no pensamos en lo que realmente esas cosas pueden ser y, con las estrellas nos ocurre algo similar, ya que son algo más, mucho más, que simples puntitos luminosos que brillan en la oscuridad de la noche. Una estrella es una gran bola de gas luminoso que, en alguna etapa de su vida, produce energía por la fusión nuclear del hidrógeno para formar helio. El término estrella por tanto, no sólo incluye estrellas como nuestro Sol, que están en la actualidad quemando hidrógeno, sino también protoestrellas, aún no lo suficientemente calientes como para que dicha combustión haya comenzado, y varios tipos de objetos evolucionados como estrellas gigantes y supergigantes, que están quemando otros combustibles nucleares, o las enanas blancas y las estrellas nucleares, que están formadas por combustible nuclear gastado.

Eta Carinae una estrella masiva que arroja masa para no morir

Muchos son los ejemplos de estrellas masivas (más de 100 masas solares) que, para no morir, eyectan material al espacio interestelar y siguen viviendo.

Estrellas masivas que expulsan gases, ya que, cuando la masa es muy grande, su propia radiación las puede destruir y, de esta manera, descongestionan la tensión y evitan un final anticipado. Arriba teneis una estrella supermasiva que ha expulsado gases formando una nebulosa para evitar su muerte, Eta Carinae ha hecho lo mismo. Estas son estrellas que estám congestionadas y, sólo la expulsión de material la puede aliviar y conseguir que siga brillando como estrella evitando explotar como supernova.

Se calcula que la masa máxima de una estrella es de unas 120 masas solares, por encima de la cual sería destruida por su propia radiación. La masa mínima es de 0,08 masas solares; por debajo de ella, los objetos no serían lo suficientemente calientes en sus núcleos como para que comience la combustión del hidrógeno, y se convertirían en enanas marrones.

De la misma forma que al calentar una pieza de metal cambia de color, al principio rojo, luego amarillo hasta llegar al blanco, el color de una estrella varia según su temperatura superficial. Las estrellas más frías son las rojas, y las mas calientes las azules. Estos colores suelen percibirse a simple vista, como por ejemplo Antares (la estrella principal de Scorpius) que es de color rojo, o Rigel (en Orion) de color azul. En astronomía se utiliza la escala Kelvin para indicar temperaturas, donde el cero absoluto es -273 grados Celsius.

El diagrama de Hertzsprung-Russell proporcionó a los astrónomos un registro congelado de la evolución de las estrerllas, el equivalente astrofísico del registro fósil que los geólogos estudian en los estratos rocosos. Presumiblemente, las estrellas evolucinan de algún modo, pasan la mayor parte de su tiempo en la serie principal (la mayoría de las estrellas en la actualidad, en el brevísimo tiempo que tenemos para observar, se encuentran allí), pero empiezan y terminan su vida en alguna otra parte, entre las ramas o en el mantillo. Por supuesto, no podemos esperar para ver que esto sucede, pues el tiempo de vida, aún de estrellas de vida corta, se mide en millones de años. Hallar la respuesta exigirá conocer la física del funcionamiento estelar.

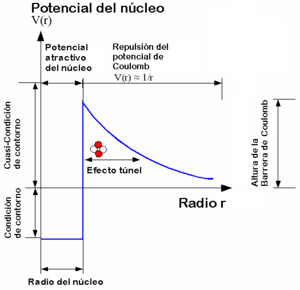

El progreso en física, mientras tanto, estaba bloqueado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como la Barrera de Coulomb, y por un tiempo frustró los esfuerzos de los físicos teóricos para comprender cómo la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas.

Barrera de Coulomb: En cualquier sitio que miremos nos dirán:

La barrera de Coulomb, denominado a partir de la ley de Coulomb, nombrada así del físico Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806), es la barrera de energía debida a la interacción electrostática que el núcleo atómico debe superar para experimentar una reacción nuclear. Esta barrera de energía es proporcionada por la energía potencial electrostática:

donde:

- k es la constante de Coulomb = 8.9876×109 N m² C−2;

- ε0 es la permeabilidad en el vacío;

- q1, q2 son las cargas de las partículas que interactúan;

- r es el radio de interacción.”

Un valor positivo de U es debido a una fuerza de repulsión, así que las partículas que interactúan están a mayores niveles de energía cuando se acercan. Un valor negativo de la energía potencial U indica un estado de ligadura, debido a una fuerza atractiva. La linea de razonamiento que conducía a esta barrera era impecable. Las estrellas están formadas en su mayor parte por hidrógeno. Esto se hace evidente en el estudio de sus espectros.) El núcleo del átomo de hidrógeno consiste en un sólo protón, y el protóncontiene casi toda la masa del átomo. (Sabemos esto por los experimentos de Rutherford explicados aquí en otra ocasión). Por tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno.

(Recordemos que la masa es igual a la Energía: E = mc2. (En el calor de una estrella los protones son esparcidos a altas velocidades -el calor significa que las partículas involucradas se mueven rápidamente- y, como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben de tener muchísimos choques. En resumen, la energía del Sol y las estrellas, puede suponerse razonablemente, implica las interacciones de los protones. esta era la base de conjetura de Eddintong de que la fuente de la energía estelar “difícilmente puede ser otra cosa que energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda la materia”.

Hasta ese punto, todo iba bien, la ciencia estaba cerca de identificar la fusión termonuclear como el secreto de la energía solar. Pero aquí era donde intervenía la Barrera de Coulomb. Los protones están cargados positivamente; las partículas de igual carga se repelen entre sí; y este obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del centro de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromágnéticos y fundirse en un sólo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podía bastar para mantener las reacciones de fusión. Sin embargo, allí estaba el Sol, con su rostro radiante y sonriente al ver el esfuerzo y las ecuaciones que decían que no podía brillar.

Dejemos aquí este proceso y digamos que, realmente, la mayoría de las veces el protón rebotará en la Barrera de Coulomb, pero de cuando en cuando la atravesará. Este es el “Efecto Túnel Cuántico”; que permite brillar a las estrellas. George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la Barrera de Coulomb, o casi. El efecto túnel cuántico se hizo cargo de los cálculos de la desalentadora predicción clásica, que establecia la fusión de los protones a sólo una milésima de la tasa necesaria para explicar la energía liberada por el Sol, y la elevó a una décima de la tasa necesaria. Luego se tardó menos de un año para dar cuenta del deficit restante: la solución fue completada en 1929, cuando Robert Atkinson y Fritz Houterman combinaron los hallazgos de Gamow con lo que se ha llamado teoría maxwelliana de la distribución de velocidades. En la distribución maxwelliana hay siempre unas pocas partículas que se mueven mucho más rápidamente que la media y, Robert Atkinson y Fritz Houterman hallaron que estas pocas partículas veloces bastqaban para compensar la diferencia. Finalmente se hizo claro como podía romperse la Barrera de Coulomb suficientemente a menudo para que la fusión nuclear se produjese en las estrellas.

Pero la figura clave en todos estos desarrollos fue Hans Bhete, un refugiado de la Alemania nazi que había estudiado con Fermi en Roma y fue a enseñar en Cornell en EE. UU. Como su amigo Gamow, el joven Bhete era un pensador efervescente y vivaz, con tanto talento que parecía hacer su trabajo como si de un juego se tratara. Aunque no preparado en Astronomía, Bhete era un estudioso de legendaria rapidez. En 1938 ayudó al discipulo de Gamow y Edward Teller, C.L. Critchfield, a calcular una reacción que empezase con la colisión de dos protones podía generar aproximadamente la energía irradiada por el Sol, 3,86 x 1033 ergios por segundo. Así, en un lapso de menos de cuarenta años, la humanidad había progresado de la ignorancia de la existencia misma de los átomos a la comprensión del proceso de fusión termonuclear primaria que suministra energía al Sol.

Pero la reacción protón. protón no era bastante energética para explicar la luminosidad muy superior de estrellas mucho más grandes que el Sol, estrellas como las supergigantes azules de las Pléyades, que ocupan las regiones más altas del diagrama de Herptzsprung-Russell. Bhete puso remedio a esto antes de que terminase aquel el año 1938.

En abril de 1938, Bhete asistió a una conferencia organizada por Gamow y Teller que tenía el objeto de que físicos y astrónomos trabajaran juntos en la cuestión de la generación de energía en las estrellas. “Allí, los astrofísicos nos dijeron a los físicos todo que sabían sobre la constitución interna de las estrellas -recordoba Bhete-. esto era mucho (aunque) habían obtenido todos los resultados sin conocimiento de la fuente específica de energía.” De vuelta a Cornell, Bhete abordó el problema con celeridad y, en cuestión de semanas logró identificar el ciclo del Carbono, la reacción de fusión crítica que da energía a las estrellas que tiene más de una vez y media la masa del Sol.

Bhete que estaba falto de dinero, retiró el artículo que escribió sobre sus hallazgos y que ya tenía entragado en la Revista Physical Review, para entregarlo en un Concurso postulado por la Academía de Ciencias de Nueva York sobre la producción de energía en las estrellas. Por supuesto, Bhete ganó el primer Premio uy se llevó los 500 dolares que le sirvieron para que su madre pudiera emigrar a EE UU. Después lo volvió a llevar a la Revista que lo publicó y, finalmente, se lo publicaron y tal publicación le hizo ganar el Nobel. Por un tiempo, Bhete había sido el único humano que sabía por qué brillan las estrellas.

Cuando miramos al cielo y podemos contemplar extasiados esas maravillas que ahí arriba, en el espacio interestelar están brillando, y, nos da la sensación de que están haciéndonos guiños, como si quisieran mandarnos un mensaje, decirnos algo y nosotros, no pensamos en todo lo que ahí, en esos “puntitos brillantes” se está fraguando. De lo que allí ocurre, depende que los mundos tengan los materiales que en ellos están presentes y, de entre esos materiales, se destacan aquellos que por su química biológica, permiten que se pueda formar la vida a partir de unos elementos que se hicieron en los hornos nucleares de las estrellas.

Y sí, es curioso que, mirando en la oscura noche como brillan las estrellas del cielo, nos atrae su titilar engañoso (es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca) y su brillo, Sin embargo, pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está allí ocurriendo. Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E=mc2; donde E es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz (300 000 kilómetros por segundo). La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia mediana durante miles de años.

Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué, están confomadas las estrellas y qué materiales se están forjando allí, al inmenso calor de sus núcleos. Recuerdo aquí a aquel Presidente de la Real Society de Londres que, en una reunión multitudinaria, llegó a decir:

“Una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas”.

El hombre se vistió de gloria con la (desde entonces) famosa frase. Creo que nada, con tiempo por delante, será imposible para nosotros.

A nuestro planeta sólo llega una ínfima fracción del calor que se genera en el Sol y, sin embargo, es más que suficiente para mantener aquí la vida. El Sol tiene materia que supone la misma que tendrían 300.000 Tierras. Nuestra estrella madre está situada a una UA (150 millones de kilómetros de nosotros) y, todas esas circunstancias y otras muchas, hacen que todo sea tal como lo vemos a nuestro alrededor. Si cualquiera de esos parámetros fuera diferente o variara tan sólo unas fracciones, seguramente la Tierra sería un planeta muerto y, nosotros, no estaríamos aquí. Sin embargo… ¡Estamos! y, gracias a ello, se pueden producir descubrimientos como los que más arriba hemos relatado y han podido y pueden existir personajes de cuyas mentes surgen ideas creadoras que nos llevan a saber cómo son las cosas.

Lo cierto es que, cada día sabemos mejor como funciona ma Naturaleza que, al fin y al cabo, es la que tiene todas las respuestas que necesitamos conocer.

emilio silvera

Abr

16

Física, la era cuántica y otros fascinantes conceptos

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

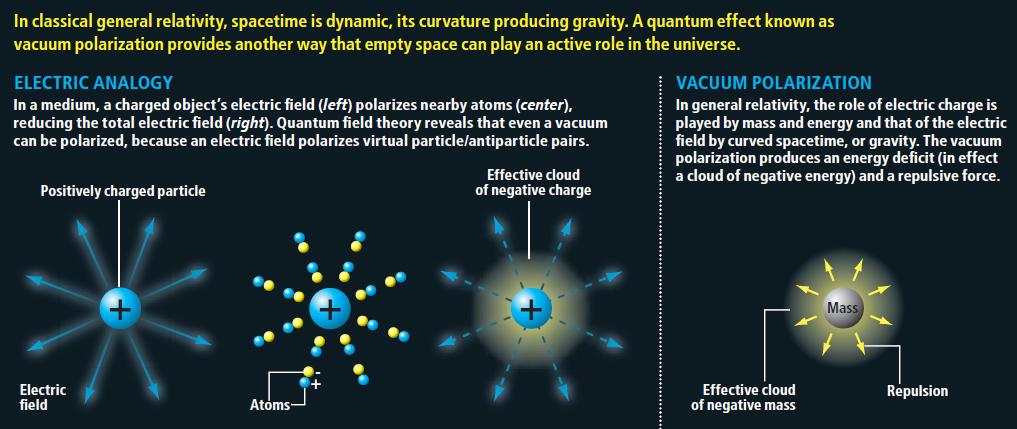

Los científicos para lograr conocer la estructura del universo a su escala más grande, deben retroceder en el tiempo, centrando sus teorías en el momento en que todo comenzó. Para ello, como todos sabeis, se han formulado distintas teorías unificadoras de las cuatro fuerzas de la naturaleza, con las cuales se han modelado acontecimiento y condiciones en el universo primitivo casi a todo lo largo del camino hasta el principio. Pero cómo se supone que debió haber habido un «antes», aparece una barrera que impide ir más allá de una frontera que se halla fijada a los 10-43 [s] después del Big Bang, un instante conocido como «momento de Planck», en homenaje al físico alemán Max Planck. Lo que pudo pasar en esa fracción de segundo ha quedado oculto tras la niebla del Tiempo, parece estar demasiado “lejos” para poder alcanzarlo.

El momento de Planck es la unidad de momento, denotada por m P c {\displaystyle m_{P}c}

Se define como:

donde

es la longitud de Planck

es la constante de Planck racionalizada

es la velocidad de la luz en el vacío

es la constante gravitacional

En unidades del SI. el momento de Planck equivale a unos 6,5 kg m/s. Es igual a la masa de Planck multiplicada por la velocidad de la luz, con frecuencia asociada con el momento de los fotones primordiales en ciertos modelos del Big Bang que aún perduran.

La imagen del Universo queda rota e incompleta al no saber que pudo pasar en aquellos primeros momentos. No hemos conseguido transpasar la barrera del Tiempo de Planck

Esta barrera existe debido a que antes del momento de Planck, durante el período llamado la «era de Planck o cuántica», se supone que las cuatro fuerza fundamentales conocidas de la naturaleza eran indistinguibles o se hallaban unificadas , que era una sola fuerza. Aunque los físicos han diseñado teorías cuánticas que unen tres de las fuerzas, una por una, a través de eras que se remontan al momento de Planck, hasta ahora les ha sido prácticamente imposible armonizar las leyes de la teoría cuántica con la gravedad de la relatividad general de Einstein, en un sólo modelo teórico ampliamente convincente y con posibilidades claras de ser contrastado en experimentos de laboratorio y, mucho menos, con observaciones.

Si hablamos de singularidades en agujeros negros, debemos dejar la R.G. y acudir a la M.C. “…según las leyes de la Relatividad, el eje más horizontal siempre es espacio, mientras que el más vertical siempre es tiempo. Por tanto, al cruzar el horizonte lo que nosotros entendemos por tiempo y espacio ¡habrán intercambiado sus papeles! Puede sonar raro y, definitivamente, es algo completamente anti intuitivo, pero es la clave de que los agujeros negros sean como son y jueguen el papel tan importante que juegan en la física teórica actual. Al fin y al cabo, dentro no es lo mismo que fuera…”

Si ahora queremos cuantizar, es decir encontrar la versión cuántica, la gravedad escrita como RG lo que tenemos que hacer es encontrar la teoría cuántica para la métrica. Sin embargo, esto no conduce a una teoría apropiada, surgen muchos problemas para dar sentido a esta teoría, aparecen infinitos y peor que eso, muchos cálculos no tienen ni tan siquiera un sentido claro. Así que hay que buscar otra forma de intentar llegar a la teoría cuántica.

La Gravedad cuántica, ¿donde estará? ¿Será posible que sea la teoría de cuerdas la que de la respuesta?

Como tantas veces hemos comentado, los trabajos que se han realizado sobre poder construir una teoría cuántica de la gravedad nos llevan a un número sorprendente de implicaciones. Por un lado, sólo se ha podido conceptuar a la gravedad cuántica, siempre y cuando, el universo tenga más de cuatro dimensiones. Además, se llega a considerar que en la era de Planck, tanto el universo como la gravedad pudieron ser una sola cosa compacta estructurada por objetos cuánticos infinitamente diminutos, como los que suponemos que conforman las supercuerdas. A esta escala, el mismísimo espaciotiempo estaría sometido a imprescindibles fluctuaciones muy semejantes a las que causan las partículas al nacer y desaparecer de la existencia en el espaciotiempo ordinario. Esta noción ha conducido a los teóricos a describir el universo de la era cuántica como una especie de extremadamente densa y agitada espuma que pudo haber contenido las vibrantes cuerdecillas que propugnan los cosmólogos cuerdistas.

Los físicos especulan que el cosmos ha crecido a desde una «nada» primigenia que al nacer comenzó el principio del tiempo y que, en ese parto, contenía toda la materia y toda la energía.

Según la física cuántica, “la nada” no existe. En vez de esto, en la escala más pequeña y elemental del universo hallamos una clase de “espuma cuántica”.

John Wheeler explicó el término de “espuma cuántica” en 1955. A este nivel subatómico, la energía se rige por el principio de Incertidumbre de Heisenberg; sin embargo, para comprender este principio y cualquier aseveración de física cuántica, es importante antes entender que el universo se rige por cuatro dimensiones: tres comprendidas por el espacio que un objeto ocupa (vectores “X”, “Y” y “Z”) y una última, que es el Tiempo.

La Física actual no puede describir lo que sucedió en el Big Bang. La Teoría Cuántica y la Teoría de la Relatividad fracasan en éste estado inicial del Universo infinitamente denso y caliente. Tan solo una teoría de la Gravedad Cuántica que integre ambos pilares fundamentales de la Física, podría proporcionar una idea acerca de cómo comenzó el Universo.

Según los primeros trabajos sobre la teoría cuántica de la gravedad, el propio espaciotiempo varió en su topografía, dependiendo de las dimensiones del universo niño. Cuando el universo era del tamaño de un núcleo atómico (ver imagen de abajo), las condiciones eran relativamente lisas y uniformes; a los 10-30cm (centro) es evidente una cierta granulidad; y a la llamada longitud de Planck, todavía unas 1.000 veces más pequeño (abajo), el espacio tiempo fluctúa violentamente.

La Gravedad de Einstein y la Cuántica de Planck… ¡No casan!

Los físicos han intentado con denuedo elaborar una teoría completa de la gravedad que incluya la mecánica cuántica. Los cálculos de la mayoría de las teorías propuesta de la «gravedad cuántica» arrojan numerosos infinitos. Los físicos no están seguros si el problema es técnico o conceptual. No obstante, incluso prescindiendo de una teoría completa de gravedad cuántica, se puede deducir que los efectos de la teoría cuántica, habrían sido cruciales durante los primeros 10-43 segundos del inicio del universo, cuando éste tenía una densidad de 1093 gramos por centímetro cúbico y mayor. (El plomo sólido tiene una densidad de aproximadamente diez gramos por centímetro cúbico.) Este período, que es el que corresponde a la era de Planck, y a su estudio se le llama cosmología cuántica. Como el universo en su totalidad habría estado sujeto a grandes incertidumbres y fluctuaciones durante la era de Planck o era cuántica, con la materia y la energía apareciendo y desapareciendo de un vacío en grandes cantidades, el concepto de un principio del universo podría no tener un significado bien definido. En todo caso, la densidad del universo durante este período es de tal magnitud que escapa a nuestra comprensión. Para propósitos prácticos, la era cuántica podría considerarse el estado inicial, o principio, del universo. En consecuencia, los procesos cuánticos ocurridos durante este período, cualquiera sea su naturaleza, determinaron las condiciones iniciales del universo.

Observaciones astronómicas indican que el universo tiene una edad de 13,73 ± 0,12 millardos de años (entre 13 730 y 13 810 millones de años) y por lo menos … Sin embargo…

El universo estaba a 3.000° Hace doce mil quinientos millones de años; a 10 mil millones de grados (1010° K) un millón de años antes, y, tal vez, a 1028° K un par de millones más temprano. Pero, y antes de ese tiempo ¿qué pasaba? Los fósiles no faltan, pero no sabemos interpretarlos. Mientras más elevada se va haciendo la temperatura del universo primigenio, la situación se va complicando para los científicos. En la barrera fatídica de los 1033° K –la temperatura de Planck–, nada funciona. Nuestros actuales conocimientos de la física dejan de ser útiles. El comportamiento de la materia en estas condiciones tan extremas deja de estar a nuestro alcance de juicio. Peor aún, hasta nuestras nociones tradicionales pierden su valor. Es una barrera infranqueable para el saber de la física contemporánea. Por eso, lo que se suele decir cómo era el universo inicial en esos tempranos períodos, no deja de tener visos de especulación.

Los progresos que se han obtenido en física teórica se manifiestan a menudo en términos de síntesis de campos diferentes. Varios son los ejemplos que de ello encontramos en diversos estudios especializados, que hablan de la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.

En física se cuentan con dos grandes teorías de éxito: la cuántica y la teoría de la relatividad general.

Cada una de ellas ha demostrado ser muy eficiente en aplicaciones dentro de los límites de su ámbito propio. La teoría cuántica ha otorgado resultados más que satisfactorios en el estudio de las radiaciones, de los átomos y de sus interacciones. La ciencia contemporánea se presenta como un conjunto de teorías de campos, aplicables a tres de las grandes interacciones: electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Su poder predictivo es bastante elocuente, pero no universal. Esta teoría es, por ahora, incapaz de describir el comportamiento de partículas inmersas en un campo de gravedad intensa. Ahora, no sabemos si esos fallos se deben a un problema conceptual de fondo o falta de capacidad matemática para encontrar las ecuaciones precisas que permitan la estimación del comportamiento de las partículas en esos ambientes.

La teoría de la relatividad general, a la inversa, describe con gran precisión el efecto de los campos de gravedad sobre el comportamiento de la materia, pero no sabe explicar el ámbito de la mecánica cuántica. Ignora todo acerca de los campos y de la dualidad onda-partícula, y en ella el «vacío» es verdaderamente vacío, mientras que para la física cuántica hasta la «nada» es «algo»…

Nada está vacío, ya que, de donde surge es porque había

Claro está, que esas limitaciones representativas de ambas teorías no suelen tener mucha importancia práctica. Sin embargo, en algunos casos, esas limitantes se hacen sentir con agresividad frustrando a los físicos. Los primeros instantes del universo son el ejemplo más elocuente.

El científico investigador, al requerir estudiar la temperatura de Planck, se encuentra con un cuadro de densidades y gravedades extraordinariamente elevadas. ¿Cómo se comporta la materia en esas condiciones? Ambas teorías, no dicen mucho al respecto, y entran en serias contradicciones e incompatibilidades. De ahí la resistencia de estas dos teorías a unirse en una sólo teoría de Gravedad-Cuantíca, ya que, cada una de ellas reina en un universo diferente, el de lo muy grande y el de lo muy pequeño.

Todo se desenvuelve alrededor de la noción de localización. La teoría cuántica limita nuestra aptitud para asignar a los objetos una posición exacta. A cada partícula le impone un volumen mínimo de localización. La localización de un electrón, por ejemplo, sólo puede definirse alrededor de trescientos fermis (más o menos un centésimo de radio del átomo de hidrógeno). Ahora, si el objeto en cuestión es de una mayor contextura másica, más débiles son la dimensión de este volumen mínimo. Se puede localizar un protón en una esfera de un décimo de fermi, pero no mejor que eso. Para una pelota de ping-pong, la longitud correspondiente sería de unos 10-15 cm, o sea, bastante insignificante.La física cuántica, a toda partícula de masa m le asigna una longitud de onda Compton: lc = h / 2p mc

Por su parte, la relatividad general igualmente se focaliza en la problemática del lugar que ocupan los objetos. La gravedad que ejerce un cuerpo sobre sí mismo tiende a confinarlo en un espacio restringido. El caso límite es aquel del agujero negro, que posee un campo de gravedad tan intenso que, salvo la radiación térmica, nada, ni siquiera la luz, puede escapársele. La masa que lo constituye está, según esta teoría, irremediablemente confinada en su interior.

En lo que hemos inmediatamente descrito, es donde se visualizan las diferencias entre esos dos campos del conocimiento. Uno alocaliza, el otro localiza. En general, esta diferencia no presenta problemas: la física cuántica se interesa sobre todo en los micro-objetos y la relatividad en los macro-objetos. Cada cual en su terreno.

Sin embargo, ambas teorías tienen una frontera común para entrar en dificultades. Se encuentran objetos teóricos de masa intermedia entre aquella de los microobjetos como los átomos y aquella de los macroobjetos como los astros: las partículas de Planck. Su masa es más o menos la de un grano de sal: 20 microgramos. Equivale a una energía de 1028 eV o, más aún, a una temperatura de 1033° K. Es la «temperatura de Planck».

Ahora bien, si queremos estimar cuál debería ser el radio en que se debe confinar la masita de sal para que se vuelva un agujero negro, con la relatividad general la respuesta que se logra encontrar es de que sería de 10-33 cm, o sea ¡una cien mil millonésima de mil millonésima de la dimensión del protón! Esta dimensión lleva el nombre de «radio de Planck». La densidad sería de ¡1094 g/cm3! De un objeto así, comprimido en un radio tan, pero tan diminuto, la relatividad general sólo nos señala que tampoco nada puede escapar de ahí. No es mucha la información.

Si recurrimos a la física cuántica para estimar cuál sería el radio mínimo de localización para un objeto semejante al granito de sal, la respuesta que encontramos es de un radio de 10-33 cm. Según esta teoría, en una hipotética experiencia se lo encontrará frecuentemente fuera de ese volumen. ¡Ambos discursos no son coincidentes! Se trata de discrepancias que necesitan ser conciliadas para poder progresar en el conocimiento del universo. ¿Se trata de entrar en procesos de revisión de ambas teoría, o será necesaria una absolutamente nueva? Interrogantes que solamente el devenir de la evolución de la física teórica las podrá responder en el futuro.

No sabemos por qué existen los fermiones y los bosones gauge que han sido observados en los experimentos. Todas las piezas del puzzle encajan a la perfección, pero la imagen mostrada en el puzzle no la han elegido las leyes físicas que conocemos, nos viene impuesta por la Naturaleza. Lo único que podemos decir es que la Naturaleza es así y nos gustaría saber el porqué, pero aún estamos muy lejos de descubrirlo (si es que es posible hacerlo sin recurrir a un principio antrópico).

De todas las maneras, en lo que se refiere a una Teoría cuántica de la Gravedad, tendremos que esperar a que se confirmen las teorías de supergravedad, supersimetría, cuerdas, la cuerda heterótica, supercuerdas y, la compendiada por Witten Teoría M. Aquí, en estas teorías (que dicen ser del futuro), sí que están apasiblemente unidas las dos irreconcialbles teorías: la cuántica y la relativista, no sólo no se rechazan ni emiten infinitos, sino que, se necesitan y complementan para formar un todo armónico y unificador.

¡Si pudiéramos verificarla!

Pero, contar con la energía de Planck (1019 GeV), no parece que, al menos de momento, no sea de este mundo. Ni todos los aceleradores de partículas del mundo unidos, podrían llegar a conformar una energía semejante.

emilio silvera

Totales: 75.745.309

Totales: 75.745.309 Conectados: 30

Conectados: 30