Mar

12

EL UNIVERSO, COMETA LLENO DE GALAXIAS

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (1)

Comments (1)

http://universounificado.wix.com/gravitacion

Aquí dejamos (arriba), el nuevo enlace al libro de Don José Germán Vidal Palencia, un mexicano enamorado de la Física que os regala sus pensamientos al contar las cosas que ocurren en ese “mundo” infinitesimal de las partículas elementales y las fuerzas que con ellas interaccionan. Él comienza con una sencilla explicación y nos dice:

“Del artículo Electrón, Protón, Origen Descubierto

Según este estudio, sería, en el momento exacto en que se

formaron las partículas elementales configurando el estado

atómico más simple, el hidrógeno, cuando se produjo el Big

Bang. Se descubre además, que nuestro Universo material se

mueve a través del espacio,… ¡Como un cometa lleno de

galaxias!”

El autor nos sigue diciendo:

“Ha sido la explicación necesaria sobre el posible origen de las partículas elementales electrón y protón, lo que llevaría a descubrir cómo serían los procesos por medio de los cuales la energía del Universo iría cambiando a través de los tiempos, hasta que se transformó en átomos. Según este estudio, sería, en el momento exacto en que se formaron las partículas elementales configurando el estado atómico más simple, el hidrógeno, cuando se produjo el Big Bang.

Esta gran explosión se llegaría a producir, porque el Universo evolucionaría hasta llegar un momento en que la energía electromagnética en formación, estaría alcanzando su característica conocida de alta velocidad cuando viaja a través del espacio, ocurriendo paralelo a ello, la formación masiva de átomos de hidrógeno, en un momento exacto, crítico y específico.

Un universo de gas hidrógeno establecido de improviso en un lugar reducido, moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz con espacios inmensos a sus alrededores, no podía menos que explotar masivamente, debido a las altas presiones y temperaturas generadas por la acumulación de gases. A partir de ahí, se estaría iniciando la formación de la materia en sus diferentes modalidades atómicas. Faltaría decir, que la evolución del Universo desde entonces sería moviéndose globalmente como lo hace un cometa común, arrastrando consigo todo su contenido galáctico, lo que hasta la fecha debe estar ocurriendo.

Como colofón de esta investigación, al final se describen importantes descubrimientos relacionados con la mecánica de espacio-tiempo y la fuerza de la gravedad, misma que ya puede ser cuantificada gracias a que las magnitudes físicas de nuestra Luna, quedan determinadas como patrón de medida gravitacional y espacio-tiempo en el Universo.”

Ya sabéis, si quereis entrar en ese mundo misterioso de las partículas elementales y de las fuerzas que con ellas interaccionan, estais a tiempo de hacer un fantástico viaje y, simplemente tenéis que pulsar en el enlace http://universounificado.wix.com/gravitacion

¡Que lo disfrutéis!

Mar

11

¿Por qué tienen “lunas” los planetas y, cómo y por qué…?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Clasificado en La Naturaleza...El Universo ~

Comments (27)

Comments (27)

A veces nos hemos prguntado por la presencia de esos pequeños mundos alrededor de los planetas y, nos ha llamado la diversidad de características que cada uno tiene y los define pero, sobre todo, nos hemos preguntado por qué están allí. Y, en a los planetas mayores como Júpiter -al menos en relación a sus cuatro lunas mayores- la respuesta que se nos viene a la mente sería:

Júpiter debe poseer estas lunas por idénticas razones por las que el Sol posee sus planetas. En un esquema menor, la situación debió ser la misma. Las grandes lunas de Júpiter son casi tan grandes como planetas, o, al menos, parecen planetas pequeños y, se formarían alrededor del planeta gigante del solar como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte lo hicieron alrededor de la estrella que nos alumbra, creciendo a partir de fragmentos de materia planetaria que orbitaban el planeta. De hecho, el propio Júpiter parece un sistema solar en miniatura. La única diferencia está en que Júpiter, al no tener la masa suficiente, no pudio llegar a ser estrella y se quedó en planeta grande.

¿Qué “luna” será esta? ¿Tendrá que ver algo con el planeta Marte?

Es posible que las pequeñas lunas del solar tengan un origen diferente. Incluímos aquí las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos -simples trozos de roca en forma de patata, de unos quince kilómetros de diámetro-, lo mismo que docenas de pequeñas lunas que giran alrededor de Júpiter y de los demás planetas gigantes.

Quizá, todas esas pequeñas lunas no son otra cosa que que asteroides capturados y atraídos por las grandes masas de esos planetas que generan una fuerte atracción gravitatoria que los hizo apartarse de sus trayectorias normales quedando “prisioneros” del gigante. Sin embargo, pueden pasar relativamente de planetas como Marte y seguir, tranquilamente su viaje hacia los confines del Universo. El que Marte los pueda “enganchar”, posiblemente sea debido a que Phobos y Deimos pasaron a la distancia precisa: Ni tan cerca como para chocar con el planeta ni tan lejos como para poder evadir la fuerza de Gravedad.

Así que, ya sólo nos queda saber el origen de la luna de la Tierra. No creo que ninguna de esas explicaciones nos sirva ni sean satisfactorias al caso. Nuestra Luna no puede ser un planeta en el “ solar” terrestre, porque la Tierra es demasiado pequeña para poder tener su propia familia de planetas. Y además nuestra Luna está formada por materiales muy diferentes a los de los asteroides, lo que nos dice que no se trata de una captura realizada a partir del Cinturón de Asteroides. De hecho, no se ha dado todavía ninguna explicación suficientemente fiable del origen de la Luna.

A escala cósmica, el misterio de nuestra Luna es de importancia, y además es un misterio provocado. Harold Urey, el padre de la ciencia lunar, estudió el problema y se rindió diciendo:

“Es más simular que la Luna no está en el cielo que explicar cómo ha conseguido estar ahí”

Teorías son muchas y muy variadas pero… Ni la captura de la Luna solitaria y viajera por la la fuerza de gravedad de la Tierra, ni una binaria -la Tierra y la Luna se formaron juntas-, o, la ficción -la Luna es en su origen parte de la Tierra- que, al ser golpeada por un cuerpo de grandes dimensiones, desgajo una parte de su superficie y, junto con otra parte del propio cuerpo invasor (que continuó su camino tan riocamente), quedaron orbitando la Tierra hasta juntarse y formar la Luna.

Hemos podido llegar a descubrir muchas curiosidades que rodean a nuestra Luna y, los modernos telescopios y aparatos de medición nos han dicho que: La Luna se aleja de nosotros describiendo un círculo espiral a razón de 2,5 centímetros cada año y, también hemos llegado a que el día, se alarga un segundo cada cincuenta mil años pero, de dónde vino la Luna… ¡Nadie lo sabe!

Uno de los diez hijos de Darwin llegó a suponer que el ritmo de separación de la Tierra y la Luna, podía dar lugar a imaginar que hace 50 millones de años, la Luna estaba a tan sólo unos 9.000 km de la Tierra en comparación con el promedio de 380.000 km y que el día, tenía una duración de apenas 5 horas.

Como podréis ver, siempre nos gustó especular.

Lo cierto es que hemos llegado a conocer muy bien la Luna y sabemos también, de qué materiales está formada y, en comparación con la Tierra, la Luna presenta una gran pobreza de elementos siderófilos (literalmente, adictos al hierro), que se adhieren con prontitud al hierro. Porque en comparación con la Tierra la Luna tiene una gran escacez de estos componentes; de hecho sólo posee una cuarta parte del hierro que se esperaría en cualquier material rocoso del Sistema solar.

El conocimiento que tenemos de la composición de la Luna se basa, por una parte, en los análisis in situ que realizaron los astronautas del programa Apolo y en los exhaustivos que se han hecho de los casi 400 kilos de rocas lunares que trajeron. Hay que tener en cuenta que los astronautas tocaron únicamente seis puntos de la Luna. Por otra parte, los miles de fotografías de la Luna que se han hecho permiten extrapolar la información obtenida en esos seis muestreos para lograr una aproximación de lo que sería un estudio global, con todos los errores que esta generalización conlleva. Con todo, los geólogos han agrupado los componentes de la Luna en cuatro grandes categorías en función de su origen.

Con la excepción de los elementos implantados por el viento solar (hidrógeno, carbono, nitrógeno y gases nobles), las principales concentraciones de interés, a partir de fuentes extralunares, son las de los elementos denominados siderófilos, como el hierro, el cobre, el níquel, etcétera. La mayor parte de ellos procede de cuerpos meteoríticos que han impactado sobre la superficie lunar, y no es raro que, aunque en algunos casos existan desviaciones de la norma, sus pautas de concentración en el regolito sean similares a las de los meteoritos condríticos. Las concentraciones que podrían tener mayor interés de tecnológica se encontrarían en los restos de meteoritos de grandes dimensiones.

Las concentraciones de elementos mayoritarios son, salvo para el titanio (abundante) y el sodio (muy escaso), similares a las terrestres a excepci´çon del hierro que es sólo una cuarta parte del que encontramos en nuestro planeta. En cuanto a los elementos traza incompatibles, destacan los altos valores en tierras raras de los basaltos de tipo KREEP. Las concentraciones de elementos menores más para su utilización in situ son las del fósforo, cromo y manganeso. El cromo muestra una mayor abundancia en las rocas lunares que en sus homólogas terrestres. El manganeso en las rocas lunares llega al 0,25%.

Lo único cierto es que, lo mismo que le pasó a Harold Urey que estudió muy a fondo el problema, nadie ha sabido hasta el momento dar una explicación creíble del origen de la Luna que, está muy de nosotros pero, sin embargo, no conocemos de dónde vino o cómo pudo llegar aquí. De todo lo demás sobre ella, hemos aprendido con el tiempo y, de la misma manera, esperémos que, algún día, alguien nos diga ¡y nos demuestre! su origen.

Claro que satélites naturales en nuestro propio sistema solar son muchos y, algunos, son fascinantes por lo que en ellos podríamos encontrar.

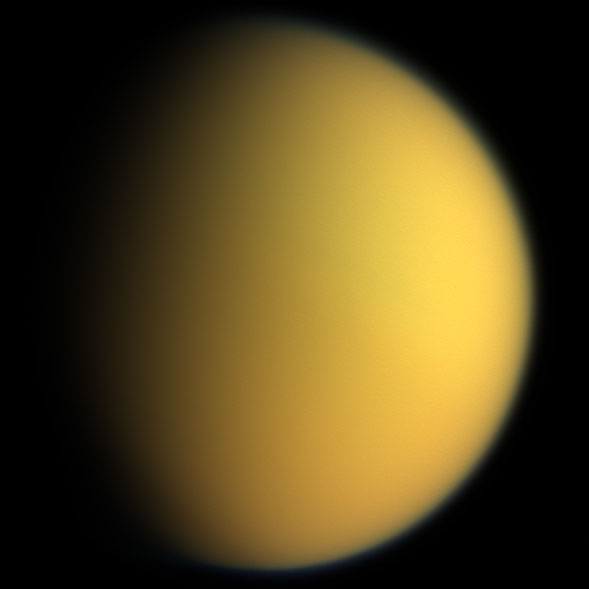

Titán en color natural (sonda Cassini-Huygens 2005)

Titán es el mayor de los satélites de Saturno, siendo el único del Sistema Solar que posee una atmósfera importante. Según los disponibles su atmósfera podría estar compuesta principalmente de nitrógeno, pero hasta un 6% puede ser metano y compuestos complejos de hidrocarburos. En el año 2005, la sonda espacial Cassini-Huygens descendió en paracaídas por la atmósfera de Titán y aterrizó en su helada superficie para algunos de sus secretos.

¡Sigamos soñando con la realidad! En este presente que ya es futuro.

Las sondas espaciales Cassini-Huygens nos han posibilitado para contemplar imágenes del espacio exterior que nunca habríamos imaginado ver. Fijaos en el lejano Sol que alumbra el océano de metano de la Luna Titan de Saturno, mientras que el planeta, contempla asombrado tanto belleza.

emilio silvera

Mar

11

Ya podemos “viajar” desde el núcleo atómico hasta las...

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Clasificado en Astronomía y Astrofísica ~

Comments (0)

Comments (0)

El propio Rutherford empezó a vislumbrar la respuesta a la que arriba hacemos. Entre 1.906 y 1.908 (hace más de un siglo) realizó constantes experimentos disparando partículas alfa contra una lámina sutil de metal (como oro o platino), para analizar sus átomos. La parte de los proyectiles atravesaron la barrera sin desviarse (como balas a través de las hojas de un árbol), pero no todos.

En la placa fotográfica que le sirvió de blanco tras el metal, Rutherford descubrió varios impactos dispersos e insospechados alrededor del punto central. Comprobó que algunas partículas habían rebotado. Era como si en vez de atravesar las hojas, algunos proyectiles hubiesen chocado contra algo más sólido. Rutherford supuso que aquella “balas” habían chocado contra una especie de núcleo denso, que ocupaba sólo una parte mínima del volumen atómico y ese núcleo de intensa densidad desviaban los proyectiles que acertaban a chocar contra él. Ello ocurría en muy raras ocasiones, lo cual demostraba que los núcleos atómicos debían ser realmente ínfimos, porque un proyectil había de por fuerza muchos millones de átomos al atravesar la lámina metálica

Era lógico , pues, que los protones constituían ese núcleo duro. Rutherford representó los protones atómicos como elementos apiñados alrededor de un minúsculo “núcleo atómico” que servía de centro (después de todo eso, hemos podido que el diámetro de ese núcleo equivale a algo más de una cienmilésima del volumen total del átomo).

En 1.908 se concedió a Rutherford el premio Nobel de Química por su extraordinaria labor de investigación sobre la naturaleza de la materia. Él fue el de importantes descubrimientos que permitieron conocer la estructura de los átomos en esa primera avanzadilla.

Átomo de hidrógeno, núcleo y electrón.

Desde entonces se pueden describir con términos más concretos los átomos específicos y sus diversos comportamientos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno posee un solo electrón. Si se elimina, el protón restante se asocia inmediatamente a alguna molécula vecina; y cuando el núcleo desnudo de hidrógeno no encuentra por este medio un electrón que participe, actúa como un protón (es decir, una partícula subatómica), lo cual le permite penetrar en la materia y reaccionar con otros núcleos si conserva la suficiente energía.

El helio, que posee dos electrones, no cede uno con tanta facilidad. Sus dos electrones un caparazón hermético, por lo cual el átomo es inerte. No obstante, si se despoja al helio de ambos electrones, se convierte en una partícula alfa, es , una partícula subatómica portadora de dos unidades de carga positiva.

Hay un tercer elemento, el litio, cuyo átomo tiene electrones. Si se despoja de uno o dos, se transforma en ión, y si pierde los tres, queda reducida a un núcleo desnudo, con una carga positiva de tres unidades.

Las unidades de carga positiva en el núcleo atómico deben ser numéricamente idénticas a los electrones que contiene por norma, pues el átomo suele ser un cuerpo neutro, y esta igualdad de lo positivo con lo negativo es el equilibrio. De hecho, los números atómicos de sus elementos se basan en sus unidades de carga positiva, no en las de carga negativa, porque resulta fácil hacer variar el de electrones atómicos dentro de la iónica, pero en cambio se encuentran grandes dificultades si se desea alterar el número de sus protones.

Apenas esbozado este esquema de la construcción atómica, surgieron nuevos enigmas. El de unidades con carga positiva en un núcleo no equilibró, en ningún caso, el peso nuclear ni la masa, exceptuando el caso del átomo de hidrógeno. Para citar un ejemplo, se averiguó que el núcleo de helio tenía una carga positiva dos veces mayor que la del núcleo de hidrógeno; pero como ya se sabía, su masa era cuatro veces mayor que la de este último. Y la situación empeoró progresivamente a medida que se descendía por la tabla de elementos, e incluso cuando se alcanzó el uranio, se encontró un núcleo con una masa igual a 238 protones, pero una carga que equivalía sólo a 92.

¿Cómo era posible que un núcleo que contenía cuatro protones (según se suponía el núcleo de helio) tuviera sólo dos unidades de carga positiva? Según la más y primera conjetura emitida, la presencia en el núcleo de partículas cargadas negativamente y con peso despreciable neutralizaba dos unidades de carga. Como es natural, se pensó también en el electrón. Se podría componer el rompecabezas si se suponía que en núcleo de helio estaba integrado por cuatro protones y dos electrones neutralizadores, lo cual deja libre una carga positiva neta de dos, y así sucesivamente, hasta llegar al uranio, cuyo núcleo tendría, pues, 238 protones y 146 electrones, con 92 unidades libres de carga positiva. El hecho de que los núcleos radiactivos emitieran electrones (según se había comprobado ya, por ejemplo, en el caso de las partículas beta), reforzó esta idea . Dicha teoría prevaleció durante más de una década, hasta que por caminos indirectos, llegó una respuesta mejor como resultado de otras investigaciones.

Pero entre tanto se habían presentado algunas objeciones rigurosas contra dicha hipótesis. Por lo , si el núcleo estaba constituido esencialmente de protones, mientras que los ligeros electrones no aportaban prácticamente ninguna contribución a la masa, ¿cómo se explicaba que las masas relativas de varios núcleos no estuvieran representadas por enteros? Según los pesos atómicos conocidos, el núcleo del átomo cloro, por ejemplo, tenía una masa 35’5 veces mayor que la del núcleo de hidrógeno. ¿Acaso significaba esto que contenía 35’5 protones? Ningún científico (ni entonces ni ahora) podía aceptar la existencia de medio protón.

Este singular interrogante encontró una respuesta incluso antes de solventar el problema , y ello dio lugar a una interesante historia.

Los tres isótopos naturales del carbono: carbono-12 (6 protones y 6 neutrones), carbono-13 (6 protones y 7 neutrones) y carbono-14 (6 protones y 8 neutrones). En los tres casos es carbono, tiene el aspecto de carbono y se comporta químicamente como carbono, por tener seis protones (y forma parte de nuestro organismo, por ejemplo). Sin embargo, sus propiedades físicas varían. Por ejemplo, mientras que el carbono-12 y el carbono-13 son estables, el carbono-14 es inestable y radioactivo: emite radiación beta, uno de sus neutrones “extras” se transforma así en un protón y el núcleo se convierte en nitrógeno-14 (que tiene 7 protones y 7 neutrones), con el aspecto y las propiedades del nitrógeno (por tener 7 protones). Dado que la mitad de la masa del carbono-14 pasa a ser nitrógeno-14 cada 5.730 años aproximadamente (más o menos lo que llevamos de civilización humana), la presencia de este isótopo natural resulta especialmente útil para la datación precisa de objetos históricos.

Isótopos; construcción de bloques uniformes

Allá por 1.816, el físico inglés William Prout había insinuado ya que el átomo de hidrógeno debía en la constitución de todos los átomos. Con el tiempo se fueron desvelando los pesos atómicos, y la teoría de Prout quedó arrinconada, pues se comprobó que muchos elementos tenían pesos fraccionarios (para lo cual se tomó el oxígeno, tipificado al 16). El cloro, según dije antes, tiene un peso atómico aproximado de 35’5, o para ser exactos, 35’457. otros ejemplos son el antimonio, con un peso atómico de 121’75, el galio con 137’34, el boro con 10’811 y el cadmio con 112’40.

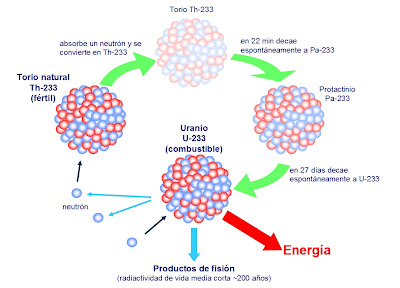

El Uranio 235 que es el único que de manera natural es apto para la fisión nuclear, es escaso, sólo el 7 por 1.000 es uranio 235, el , es uranio 238 que, no es combustible nuclear y, como la madera mojada, no arde. Sin embargo, si se bombardea con neutrones lentos del uranio 235, resulta que se convierte en Plutonio 239 que sí, es combustible nuclear válido. ¡Qué no idearemos para los objetivos!

El Uranio es muy radiactivo y si está enriquecido… ¡Ya sabemos las consecuencias!

Hacia principios de siglo se hizo una de observaciones desconcertantes, que condujeron al esclarecimiento. El inglés William Crookes (el del tubo Crookes) logró disociar del uranio una sustancia cuya ínfima cantidad resultó ser mucho más radiactiva que el propio uranio. Apoyándose en su experimento, afirmó que el uranio no tenía radiactividad, y que ésta procedía exclusivamente de dicha impureza, que él denominó uranio X. Por otra parte, Henri Becquerel descubrió que el uranio purificado y ligeramente radiactivo adquiría mayor radiactividad con el tiempo, por causas desconocidas. Si se deja reposar durante algún tiempo, se extraer de él repetidas veces uranio activo X. Para decirlo de otra manera, por su propia radiactividad, el uranio se convertía en el uranio X, más radiactivo aún.

Por entonces, Rutherford, a su vez, separó del torio un torio X muy radiactivo, y comprobó también que el torio seguía produciendo más torio X. Hacia aquellas fechas se sabía ya que el más famoso de los elementos radiactivos, el , emitía un gas radiactivo, denominado radón. Por tanto, Rutherford y su ayudante, el químico Frederick Soddy, dedujeron que durante la emisión de sus partículas los átomos radiactivos se transformaron en otras variedades de átomos radiactivos.

El Radón, uno de los llamados gases nobles, es incoloro, inodoro e insípido, además de –para nuestro mal- radioactivo. Suele presentarse según el tipo de suelos de determinadas zonas y con la descomposición de uranio, concentrándose en la superficie y siendo “arrastrado” en y por el aire que respiramos, y es en grandes cantidades es un gas perjudicial para la salud… y que anticipa terremotos.

químicos que investigaron tales transformaciones lograron obtener un surtido muy variado de nuevas sustancias, a las que dieron nombres tales como A, B, mesotorio I, mesotorio II y actinio C. Luego los agruparon todos en tres series, de acuerdo con sus historiales atómicos. Una serie se originó del uranio disociado; otra del torio, y la tercera del actinio (si bien más tarde se encontró un predecesor del actinio, llamado protactinio).

En total se identificaron unos cuarenta miembros de esas series, y cada uno se distinguió por su peculiar esquema de radiación. Pero los finales de las tres series fueron idénticos: en último término, todas las cadenas de sustancias conducían al mismo elemento, el plomo.

Ahora bien, esas cuarenta sustancias no podían ser, sin excepción, elementos disociados. Entre el uranio (92) y el plomo (82) había sólo diez lugares en la tabla periódica, y todos ellos, salvo dos, pertenecían a elementos conocidos.

En realidad, los químicos descubrieron que aunque las sustancias diferían entre sí por su radiactividad, algunas tenían propiedades químicas idénticas. Por ejemplo, ya en 1.907 los químicos americanos Herbert Newby McCoy y W. H. Ross descubrieron que el radiotorio (uno entre los varios de la desintegración del torio) mostraba el mismo comportamiento químico que el torio, y el D, el mismo que el plomo, tanto que a veces era llamado radioplomo. De todo lo cual se infirió que tales sustancias eran en realidad variedades de mismo elemento: el radiotorio, una forma de torio; el radioplomo, un miembro de una familia de plomos; y así sucesivamente.

En 1.913, Soddy esclareció esta idea y le dio más amplitud. Demostró que cuando un átomo emitía una partícula alfa, se transformaba en un elemento que ocupaba dos lugares más abajo en la lista de elementos, y que cuando emitía una partícula beta, ocupaba, después de su transformación, el lugar inmediatamente . Con arreglo a tal norma, el radiotorio descendía en la tabla hasta el lugar del torio, y lo mismo ocurría con las sustancias denominadas uranio X y uranio Y, es decir, que los tres serían variedades del elemento 90. Así mismo, el radio D, el radio B, el torio B y el actinio B compartirían el lugar del plomo como variedades del elemento 82.

Soddy dio el de isótopos (del griego iso y topos, “el mismo lugar”) a todos los miembros de una familia de sustancias que ocupaban el mismo lugar en la tabla periódica. En 1.921 se le concedió el premio Nobel de Química.

El modelo protón–electrón del núcleo concordó perfectamente con la teoría de Soddy sobre los isótopos. Al retirar una partícula alfa de un núcleo, se reducía en dos unidades la carga positiva de dicho núcleo, exactamente lo que necesitaba para bajar dos lugares en la tabla periódica. Por otra parte, cuando el núcleo expulsaba un electrón (partícula beta), quedaba sin neutralizar un protón adicional, y ello incrementaba en una unidad la carga positiva del núcleo, lo cual era como agregar una unidad al atómico, y por tanto, el elemento pasaba a ocupar la posición inmediatamente superior en la tabla periódica de los elementos. ¡Maravilloso!

¿Cómo se explica que cuando el torio se descompone en radiotorio después de sufrir no una, sino tres desintegraciones, el producto siga siendo torio? Pues bien, en este proceso el átomo de torio pierde una partícula alfa, luego una partícula beta, y más tarde una segunda partícula beta. Si aceptamos la teoría sobre el bloque constitutivo de los protones, ello significa que el átomo ha perdido cuatro electrones (dos de ellos contenidos presuntamente en la partícula alfa) y cuatro protones. (La situación actual difiere bastante de este , aunque en cierto modo, esto no afecta al resultado).

El núcleo de torio constaba inicialmente (según se suponía) de 232 protones y 142 electrones. Al haber perdido cuatro protones y otros cuatro electrones, quedaba reducido a 228 protones y 138 electrones. No obstante, conservaba todavía el atómico 90, es decir, el mismo de antes.

Así pues, el radiotorio, a semejanza del torio, posee 90 electrones planetarios, que giran alrededor del núcleo. Puesto que las propiedades químicas de un átomo están sujetas al de sus electrones planetarios, el torio y el radiotorio tienen el mismo comportamiento químico, sea cual fuere su diferencia en peso atómico (232 y 228 respectivamente).

Los isótopos de un elemento se identifican por su peso atómico, o número másico. Así, el torio corriente se denomina torio 232, y el radiotorio, torio 228. Los isótopos radiactivos del plomo se distinguen también por estas denominaciones: plomo 210 (radio D), plomo 214 (radio B), plomo 212 (torio B) y plomo 211 (actinio B).

Se descubrió que la noción de isótopo podía aplicarse indistintamente tanto a los elementos estables como a los radiactivos. Por ejemplo, se comprobó que las tres series radiactivas anteriormente mencionadas terminaban en tres formas distintas de plomo. La serie del uranio acababa en plomo 206, la del torio en plomo 208 y la del actinio en plomo 207. cada uno de estos era un isótopo estable y corriente del plomo, pero los tres plomos diferían por su peso atómico.

Mediante un dispositivo inventado por cierto ayudante de J. J. Thomson, llamado Francis William Aston, se demostró la existencia de los isótopos estables. En 1.919, Thomson, empleando la versión primitiva de aquel artilugio, demostró que el neón estaba constituido por dos variedades de átomos: una cuyo de masa era 20, y otra con 22. El neón 20 era el isótopo común; el neón 22 lo acompañaba en la proporción de un átomo cada diez. Más tarde se descubrió un tercer isótopo, el neón 21, cuyo porcentaje en el neón atmosférico era de un átomo por cada 400.

Entonces fue posible, al fin, razonar el peso atómico fraccionario de los elementos. El peso atómico del neón (20, 183) representaba el peso conjunto de los tres isótopos, de pesos diferentes, que integraban el elemento en su estado natural. Cada átomo individual tenía un másico entero, pero el promedio de sus masas (el peso atómico) era un número fraccionario.

Aston procedió a que varios elementos estables comunes eran, en realidad, mezclas de isótopos. Descubrió que el cloro, con un peso atómico fraccionario de 35’453, estaba constituido por el cloro 35 y el cloro 37, en la proporción de cuatro a uno. En 1.922 se le otorgó el premio Nobel de Química.

Sabiendo todo lo anteriormente explicado, hemos llegado a comprender cómo parte de la Astronomía que estudia las características físicas y químicas de los cuerpos celestes, la astrofísica es la parte más de la astronomía en la actualidad debido a que, al avanzar la física moderna: Efecto Doppler-Fizeau, el efecto Zeeman, las teorías cuánticas y las reacciones termonucleares aplicadas al estudio de los cuerpos celestes han permitido descubrir que el magnético solar, el estudio de las radiaciones estelares y sus procesos de fusión nuclear, y determinar la velocidad radial de las estrellas, etc. La radiación electromagnética de los cuerpos celestes permite realizar análisis de los espectros que nos dicen de qué están hechas las estrellas y los demás cuerpos del espacio interestelar y, de esa manera, hemos ido conociendo la materia y sus secretos que cada vez, van siendo menos.

emilio silvera

Mar

10

¿Cómo será el futuro? Me gustaría conocerlo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en el futuro ~

Clasificado en el futuro ~

Comments (2)

Comments (2)

Lo cierto es que, cada vez que ha salido alguien, que como el precursor de la ciencia ficción, el entrañable Julio Verne, nos hablaba de viajes imposibles y de mundos insólitos, nadie pudo creer, en aquellos momentos, que todas aquellas “fantasías” serían una realidad en el futuro más o menos lejano. Todo lo que él imagino hace tiempo que se hizo realidad y, en algunos casos, aquellas realidades fantásticas, han sido sobrepasadas como podemos contemplar, en nuestras vidas cotidianas. Ingenios espaciales surcan los espacios siderales y, otros, lo hacen por el misterioso oceánico como fue predicho hace ahora más de un siglo.

Ahora, los profetas modernos resultan ser Físicos que nos hablan de sucesos cuánticos que no llegamos a comprender y que, son ¡tan extraños! que nos resultan poco familiares y como venidos de “otro mundo”, aunque en realidad, son fenómenos que ocurren en las profundidades de la materia.

Cada vez van siendo menor los visionarios y más los estudiosos científicos, tanto teóricos como experimentadores que, en todos los , nos llevan, sin que nos demós cuenta, hacia el futuro que, ¡puede ser de tántas maneras! Precisamente por eso, será bueno que nuestras mentes, no se resignen a que estémos confinados aquí, en esta nave espacial que llamamos Tierra y que surca el espacio interestelar a muy buena velocidad aunque no todos sean conscientes de ello.

Ascensor Espacial Erkki Halkka

Los avances que veremos en este mismo siglo, en todos los ámbitos del saber humano, serán sorprendentes y cambiaran nuestras vidas, nuestra Sociedad para el próximo siglo, será ya muy diferentes a ésta que conocemos. Nuestras propias vidas darán un salto cuantitativo y cualitativo en su período de duración y en su calidad de bienestar, podremos vivir un siglo y medio y tendremos menos enfermedades que ahora. las posibles innovaciones tecnológicas en tan dispares como la salud, la economía, la demografía, la energía, la robótica, el espacio, las telecomunicaciones y los transportes, darán un vuelco a nuestra forma de vida y entraremos en otra fase del futuro que viene y del pasado que dejamos atrás.

Estos serán los materiales con los que se construi´ra ese ascensor “imposible” que nos llevará 500 Km lejos de la Tierra, hacia las Estaciones Espaciales con las que se podrá acoplar, sin ninguno de los riesgos que conllevan los transbordadores actuales impulsados por Hidrógeno líquido de combustión, es decir, los pasajeros van montados sobre una bomba volante y, al mejor fallo…

Los ascensores espaciales eran hasta hace muy poco materia de ficción pura, pues ningún material conocido podía soportar la enorme tensión producida por su propio peso. Actualmente ciertos materiales comienzan a parecer viables como materia prima: los expertos en nuevos materiales consideran que teóricamente los nanotubos de carbono pueden soportar la tensión presente en un ascensor espacial.3 Debido a este avance en la resistencia de los nuevos materiales, varias agencias están estudiando la viabilidad de un futuro ascensor espacial:

En Estados Unidos, un ingeniero de la NASA llamado Bradley C. ha elaborado un proyecto preliminar que también están estudiando científicos de la NASA.3 Edwards afirma que ya existe la tecnología necesaria, que se necesitarían 20 años para construirlo y que su costo sería 10 veces menor que el de la Estación Espacial Internacional. El ascensor espacial de Edwards no se parece a los presentes en las obras de ficción, al ser mucho más modesto y a la vez innovador en lo que concierne a su eventual método de construcción.

Este sería el del recorrido y estaría preparado para conectar con bases espaciales. Ahora nos parece un suelo paero hace tiempo ya que se está trabajando, de manera muy seria, en su construcción en un futuro próximo y, desde luego, conseguirlo será un buen logro.

Existen algunos tratamientos con células madre, pero la mayoría todavía se encuentran en una etapa experimental. Investigaciones médicas, anticipan que un día con el uso de la tecnología, derivada de investigaciones para las células madre adultas y embrionarias, se podrá tratar el cáncer, diabetes, heridas en la espina dorsal y daño en los músculos, como también se podrán tratar otras enfermedades. Se les presupone un destino lleno de , que van desde patologías neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, hasta la fabricación de tejidos y órganos destinados al trasplante, pasando por la diabetes y los trastornos cardíacos.

En un futuro se espera utilizar células madre de cordón umbilical en terapia génica: podemos así tratar enfermedades causadas por la deficiencia o defecto de un determinado gen, introduciendo un determinado gen en la proliferación de las células madre In Vitro y trasplantar tales células en el paciente receptor. El uso de otros tipos de células como portadores de genes buenos en pacientes con enfermedades causadas por deficiencias o déficits genéticos, está siendo testeado a clínico. El primer trasplante de órgano bioartificial en humanos, por su parte, confían en que pueda ver la luz dentro de “unos cinco o diez años”.

La bioinformática o la biotecnología consiste en la aplicación de tecnología informática en el análisis de biológicos . Los principales esfuerzos de investigación en estos incluyen el alineamiento de secuencias , la predicción de genes , predicción de la expresión génica y modelado de la evolución . Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos , el desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos, los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas y el desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación génica . Veamos algunas de ellas…

Formas nuevas de comunicarse y de adquirir datos

La fusión, energía limpia y barata y, todo, inagotable

Y mientras el mundo está pendiente de la crisis económica internacional, científicos e ingenieros trabajan intensamente en lo que podría ser la solución a los problemas energéticos del futuro. La clave es “fusión”. Al contrario que la tradicional energía nuclear, la energía de fusión es limpia y no contamina y, sus resifuos, es el Helio fácilmente aprovechable. El Proyecto ITER sigue adelante.

La ciencia de la está avanzando a pasos agigantados. Los últimos avances en medicina que se dieron en estos diez o quince años pasados han sido sorprendentes, y podemos esperar un salto muy grande en la medicina dentro de los próximos años.

Algunos descubrimientos todavía no están al alcance de los pacientes, a pesar de que ya se han revelado como grandes avances científicos son necesarios muchos estudios y pruebas antes de que se puedan . No perdamos de vista en este ámbito del saber humano, ni la genética ni las nuevas nanotecnologías, lo que llaman el ojo biónico, la sangre artificial…

Cambiaran nuestras ciudades y nuestras Sociedades serán diferentes, los nuevos conocimientos llegarán también, a la vida cotidiana del habitat humano y a su forma de , de viajar, e, incluso los alimentos del futuro no muy lejano, nos harán recordar con cierta nostalgia, estos que ahora criticamos.

Los modernos celulares irán insertados en el brazo

Cualquier será controlada por mecanimos informáticos

Este programa va más allá de los avances actuales para revelar la tecnología e inventos que nos permitirán ver a través de las paredes, viajar en el tiempo y en el espacio y colonizar planetas distantes. La tecnología inteligente que llevará ayudantes robóticos a los hogares, ciudades enteras a la Internet, y sistemas de entretenimiento que harán los sueños realidad en forma . Sí, virtual hoy pero… ¿Y mañana?

¡Tantas galaxias y estrellas, tantos mundos, tantas maravillas! Si no podemos en un futuro más o menos lejano, visitarlas, ¿Para qué tanta diversidad y tanta belleza? Si están , por algo será y, nosotros, aunque parezca que somos una ínfima cuestión en tan vasto Universo, seguramente serémos, unos privilegiados llamados a realizar grandes cosas. A pesar de nuestras muchas faltas y carencias…¡Lo estamos logrando!

Ya hemos dado los primeros y, nuestros ingenios espaciales tecnológicos robotizados, han realizado para nosotros las tareas que, de momento nos están vedadas pero, demslé tiempo al tiempo y, sin duda alguna, en ese futuro soñado, estaremos en las estrellas y en esos otros mundos que presentimos hermanos de la Tierra y que podrán acoger a la Humanidad que, dentro de otros cincuenta años, llegará a la cifra de 8.000 millones de seres y, nuestro planeta, no puede con todo.

El futuro convive ya con nosotros y, al tenerlo tan cercano, no le atención a esos muchos cambios que con nosotros conviven. Lo cierto es que debe ser así, de otra manera, los cambios tan bruscos que se están produciendo, nos traumatizaría y, sin embargo, lo tomamos -unas veces por comprenderlos y otras por ignorarlos- con toda la normalidad. Esa es la manera en la que se desenvuelve el mundo de nuestra especie.

¿Cómo no podemos predecir que le puede pasar a la Tierra en el futuro?, mejor será ir “preparando las maletas” que, como decía mi padre, un viejo marinero curtido en mil tempestades: ¡”Más vale un por si acaso, que un yo creí”!

emilio silvera

Mar

10

¡Agún día sabremos!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Clasificado en El Universo asombroso ~

Comments (0)

Comments (0)

De alguna manera, llevamos dentro de nosotros aquel camino de Hoz. Pero será la Ciencia la que nos indique la manera de crear nuevos caminos que nos lleven hacia esa armonía que buscamos en un universo del que formamos parte y que no hemos llegado a comprender. Son muchas las cosas que no sabemos.

Desde que Einstein en 1.905 nos dijo que el Tiempo no es un reloj universal que marcha al mismo ritmo para todos, y que un gemelo que parte en un viaje al espacio a gran velocidad no envejerá tanto como el otro que se queda en casa, nada ha sido lo mismo. Esa paradoja la entendemos y nos parece escandalosamente increíble, y pese a todo es correcta. Cosas así despiertan la imaginación de las personas curiosas que, de alguna manera, acceden a la realidad, a otra realidad y constatan que sus conceptos del “mundo” estaban equivocados.

Vivímos en “nuestra realidad” la que nos deja “ver” nuestras mentes pero, ¿es esa la realidad?

Estar equivocados nos sorprende y, al mismo tiempo, nos enseña algo sobre nosotros mismos. No solo hay cosas que no sabemos, sino que las cosas que creemos saber pueden no ser ciertas. Como nos dice la filosofía, nada es como se ve a primera vista, todo depende bajo el punto de vista desde el que miremos las cosas y, si es el correcto, estaremos en esa verdad que incansables buscamos. Claro que, “nuestra realidad” está escenificada por los mensajes que los sentidos envían al cerebro y, el cerebro conforma el escenario de esa realidad según los datos proporcionados pero, nuestros sentidos no son perfectos, así que…

No resulta nada fácil descubrir los caminos por los que deambula la Naturaleza y las razones que ésta tiene para recorrerlos de la manera que lo hace y no de otra. Una cosa es cierta, la Naturaleza siempre trata de conseguir sus fines con el menor esfuerzo posible y, cuestiones que nos parece muy complicadas, cuando profundizamos en ellas como la ciencia nos exige, llegan a parecernos más sencillas y comprensibles. Todas las respuestas están ahí, en la Naturaleza. No pocas veces, lo que nos parecía muy complejo, al estudiarlo por partes y finalmente unirlas todas, nos parece más sencillo.

Alguna vez me he preguntado si el conocimiento nos puede traer alegría o incluso felicidad y, la respuesta, no es nada sencilla. Muchas veces he podido sentir cómo al adquirir un nuevo conocimiento he sentido dolor por comprender lo que hay detrás de ese conocimiento. Otras veces, el dolor lo he sentido al ver a tantas criaturas faltas de conocimiento, no le dieron ninguna oportunidad. ¿Otra paradoja? ¿Como se puede sentir una cosa y la contraria? Alegría del nuevo conocimiento adquirido y dolor al ser consciente de que pocos lo han podido tener y viven en “otro mundo” que, aunque dentro de este nuestro, no es el mismo ¡maldita desigualdad!

Algún pensador ha dicho:

“La paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos pero temperamentos más cortos, autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más pero tenemos menos, compramos más, pero gozamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, más conveniencias, pero menos tiempo. Tenemos más grados y títulos pero menos sentido, más conocimiento, pero menos juicio, más expertos, sin embargo más problemas, más , pero menos . “

¿No será que no hemos aprendido a determinar lo que realmente tiene algún valor?

Bueno, para no variar comencé un hacia el “universo de Einstein” y llegué a un extraño mundo que no estaba en el de mis pensamientos primeros, así que regreso sobre mis pasos y retomo el sendero que dejé para continuar comentándoles a ustedes algunas cuestiones.

Como algunos recordaréis, Albert Einstein fue escogido por la Revista Time (el nombre resulta irónico en ese caso concreto por motivos obvios) como la personalidad del siglo XX. Precisamente comenzó ese siglo de manera impresionante en su año milagroso de 1.905. En ese año, inspirado en el de Planck de la radiación de cuerpo negro y el cuanto de acción, h, él fue un poco más allá, dio la demostración estadística de la naturaleza atómica de la materia y, con su explicación de los fotones que inciden en superficies metálicas, que le valió el Nobel de Física , ayudó a poner en marcha la revolución cuántica con la que nunca se sintió cómodo. Claro que, no fue aquello lo que le llevó a la popularidad. La fama de Einstein le vino de la mano de la “relatividad”, la teoría de la estructura del espacio-tiempo, la geometría del Universo.

El espacio-tiempo de Einstein situó al ser humano en lugar más cercano al Universo. Le hizo comprender que era una parte de la Naturaleza, la que piensa. Y, pensando, llegamos a lo que el espacio-tiempo es, que los átomos son demasiado pequeños, los fotones demasiado rápidos y que, en realidad, no podemos tener opiniones firmes sobre estas cosas que se mueven en un “mundo” extraño y muy diferente al nuestro cotidiano. Cuando recibimos noticias sobre la mecánica cuántica, las aceptamos como parte del progreso periódico y metódico de la ciencia. La materia está hecha (de tipos de) unidades que llamamos partículas; la luz tiene una naturaleza de onda y partícula a la vez. Quien no es científico no tiene pruebas para contradecir el primer enunciado y ninguna comprensión clara sobre lo que se entiende sobre el segundo. Pero en 1.905 Einstein nos dijo también que el Tiempo es distinto para cada uno de nosotros dependiendo de un ritmo que lo hace relativo.

La relatividad, o la física del espaciotiempo, con su aura de los agujeros negros y un universo en expansiòn, capta nuestra atención porque es la materia de la vida diaria – espacio y tiempo- hecha exótica, como si el Asesor Fiscal consujera un Ferrari con una túnica indonesia. Esto explica (de alguna mnanera) la constancia y fijación, la constante fascinación que ejerce sobre los legos con algunos conocimientos científicos.

También explica la importancia de la relatividad para aquellos con demasiada poca paciencia y quizá demasiado autoconfianza. Cualquier físico relativista ha pasado por la experiencia de recibir, varias veces al año, una nueva teoría de la relatividad remitida por un pensador no-tradicional con inclinaciones técnicas que no ha “leído todos los ” pero donde estaba equivocado Einstein.

Es curioso como otros (que sí han leído todos los libros) que trabajan cada día con los detalles finos de las matemáticas aplicadas, haciendo un honesto y dirigiendo todos los esfuerzos a lo que podría ocurrir en una colisión de dos agujeros negros masivos, el asombro que al principio pudiera sentir con los resultados, quedan diluidos con la familiariadad del cotidiano que nos lleva a entender aquellos “asombrosos” resultados como más cercanos y menos extraño. El conocimiento aleja el asombro.

Sí, desempolvaló y vuelve a mirar lo que en sus páginas te dicen para saber del mundo

Este pequeño librito es una buena introducción a la Relatividad Especial y el ideal para consultas, escrito por Edwon Taylor y Jhon Wheeler nos lleva a dar un paseo por las intrincadas carreteras del espacio-tiempo, por la verdadera naturaleza del espacio y el tiempo que no siempre podemos llegar a comprender. El espacio y el tiempo son tan viejos (más) como el pensamiento humano. Los pensadores clásicos ya tuvieron mucho que decir sobre el tema. Algo de ello parece ahora curiosamente ingenuo, y algo de ello sigue siendo impresionante profundo (fijaos en Zenón, ¿no os parece que ha sabido envejer de la manera más adecuada).

Claro que, las ideas modernas han necesitado miles de años para evolucionar y que encuentran su ubicación precisa en las matemáticas, el lenguaje del que finalmente, se vale la ciencia para explicar lo que las palabras no pueden. Por otra parte, es una sorpresa agradable que las claves de una discusión tan moderna de conceptos científicos incluídos en la relatividad, sean accesibles a quiénes no teniendo una matemática y física, asimile cuestiones algunas veces complejas pero, si se explican bien…

El libro de Taylor y Wheeler comienza con la historia de una persona que cruza un pequeño puenta que cruza un río recto y estrecho que corre por un paisaje llano. Aquella persona mira directamente río arriba y quiere dar una descripción cuantitativa de la localización de los lugares de , como el campanario de la Iglesia.

Podría hacerlo de muchas formas diferentes. Podría decir que el campario está a 24 metros de ella, y en una dirección a un ángulo de 30 grados a la izquierda. Alternativamwente podría advertir que la camapa está a 800 metros “hacia delante” (en dirección río arriba) y 462 metros “a la izquierda” (lo que signiofica 462 metros a la izquierda del río. Lo que es común a ambos métodos de descripción (y a cualquier otro método) es que debe especificar dos números. Por esa razón decimos que el conjunto de localizaciones en el paisaje es un mundo bidemensional. En física se suele decir que las medidas están hechas por un “observador” y el método de localizar puntos en un “ de referencia” asociado al observador. Los números concretos a los que llega el observador (tales como 800 metros y 462 metros) se denominan “coordenadas” de una localización.

La existencia y la importancia de estos términos especiales sugiere correctamente que puede haber otros observadores y otros sistemas de referencia. De hecho, de esto es de lo que trata la relatividad: de relación entre medidas (es decir, coordenadas) en diferentes sistemas de referencia. Es crucial, entonces, que tengamos otro observador y que nuestros observadores discrepen en las medidas.

Provistos de una jerga bastante especial podemos ahora meter la punta del lápiz en el espaciotiempo. (Igual que las localizaciones son los lugares de un paisaje, los “sucesos” son los lugares en el espaciotiempo. Un suceso en cierto lugar o cierto tiempo. Es una posición en el tiempo tanto como en el espacio. Evidentemente el mundo de tales sucesos -el mundo que llamaremos espaciotiempo- es tetradimensional. Se necesitan tres coordenadas para especificar el “donde” de un suceso, y una coordenada para especificar el “cuando”.

En eso de que todo es relativo, acordaos de aquel Jefe de Estación que miraba pasar el tren y veía, como desde una de las ventanillas, un niño arrojaba una pelota de goma a una velocidad de 20 Km/h. El tren marchaba a 100 Km/h. Resulta que el padre del niño, sentado junto a él, llevaba una máquina que media la velocidad a la que corria la pelota y, el Jefe de Estación, parado en el Anden, tenía otra igual que también la media. El resultado de ambas mediciones era discrepante. Al padre del niño le daba una medida de 20 Km/h, mientras que al Jede de Estación le dió una medida de 120 IKm/h. ¿cómo podía ser eso? Lo cierto es que, el padre del miño que portaba la máquina, también estaba en movimiento a 100 Km/h que la máquina no media, dado que ella, también se movía y sólo media la velocidad de la pelotita. El Jefe de Estación parado en el Anden, midió que la pelota corria hacia adelante a 120 Km/h,. es decir, la máquina había sumado los 20 Km/h con los que el niño impulso a la pelota más los 100 Km/h a los que marchaba el tren.

Así, el mismo suceso, medido por dos observadores diferentes y con sistemas de referencias diferentes, no podían dar, el mismo resultado. Claro que, ejemplos de la realltividad especial podríamos dar muchos que han sido confirmados y que, al no estar familiarizadoas con ellos, nos llevarían hacia el asombro que todo ignorante siente ante hechos incomprensibles pero, maravillosos.

La relatividad tanto especial como general, nos trajeron muchas cosas y, sobre todo, muchas promesas que no todas se han cumplido (aún). En relación a una de ellas, alguien ha pronosticó que entre 2,.010 y 2.015, un detector de ondas gravitatorias en vuelo espacial llamado LISA nos revelerá la distorsión del espaciotiempo alrededor de muchos agujeros negros masivos en el universo lejano, y cartografiará dicha distorsión con exquisito detalle -los tres aspectos de la diostorsión: la curvatura del espacio, la distorsión del tiempo y el torbellino del espaciotiempo alrededor del horizonte.

En nuestro Universo ocurren sucesos que no hemos sabido detectar y que, de alguna manera, nos mostrarían otra de Universo, es decir, el Universo sería el mismo pero, lo veríamos de otra manera. Hasta el momento el Universo que conocemos es ese que nos han posibilidado los fotones. Las ondas de luz captadas por los potentes telescopios que nos traen hasta nosotros a las más lejanas galaxias, los cúmulos y a las más bellas Nebulosas. Sin embargo, ahí fuera, ocurren otras muchas cosas que no podemos ver. ¿Qué pasará realmente con el espacio-tiempo en presencia de esas inmensas densidades de materia que viven dentro de los agujeros negros gigantes y, que pasará, cuando dos ellos chocan?

Es cierto, como nos dicen los del Instituto de Astrofíca de Andalucía:

“CASI TODO LO QUE SABEMOS DEL COSMOS LO HEMOS APRENDIDO mediante el análisis de la luz que nos llega de él. Con mayor generalidad deberíamos referirnos a la observación de la radiación electromagnética, de la que la luz visible es solo una parte. Y decimos “ todo” porque los rayos cósmicos y los neutrinos nos aportan también importantes claves. En cualquier caso, nuestro modelo del universo más allá de la Tierra es, en buena medida, una tallada con herramientas electromagnéticas. Un modelo muy rico, sin duda alguna. Pero quizá, por estar esencialmente construido a partir de estas proyecciones sobre nuestros muros de luces y sombras solo electromagnéticas, podría ser también un modelo sesgado. ¿Cómo saberlo? ¿Disponemos de alguna manera independiente para evaluar, y en su caso enriquecer, este modelo de génesis electromagnética? La respuesta es sí: las denominadas ondas gravitatorias nos proporcionan lo que podemos considerar como otra luz con la que observar el cosmos, complementaria e independiente a la luz electromagnética.”

Montserrat Villar, Astrofísica con la que tuve el honor de colaborar cuando fue Coordinadora del Año Internacional de la Astronomía, en 2029. La Inauguración en España y aquellas memorables jornadas a las que fui invitado y estuve presente con la élite internacional de la Astronomía. Ella es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC).

La científica, estando juntos en la celebración del Año Internacional de la Astronomía me dijo: “”La auténtica revolución para el ser humano sería encontrar vida fuera de la Tierra” Y, desde luego, ese es el sueño de muchos Astrónomos y Astrofísicos que piensan en la inmensa posibilidad que existe de que, la Vida, pulule por todo el Universo. Sin embargo, son las distancias por una parte y el tiempo por la otra, las que nos ponen muros por delante que, al menos de momento, no podemos franquear. El muro no es que podamos superar la velocidad de la luz (que nunca podremos), el verdadero muro está en nuestra inmensa ignorancia, toda vez que no sabemos busar el camino para burlarla.

En cuanto a las Ondas gravitacionales (OG) es una de las predicciones más importantes de la Teoría de la Relatividad General de Einstein. A nivel mundial, se está realizando un gran esfuerzo para descubrir la radiación gravitacional, ya que su detección será la contundente para verificar la teoría de Einstein. El estudio de las OG se realiza desde el punto de teórico, numérico y experimental. Se espera que pronto tengamos algunos resultados muy fiables que vengan a confirmar (como ya pasó con otros aspectos de la teoría) que lo que nos dicen las ecuaciones de campo de la relatividad general, es un fiel reflejo de lo que el Universo es.

Una onda gravitacional es una pequeña fluctuación en la curvatura de la tela del espacio-tiempo, la cual se propaga en forma de ola, viajando hacia a fuera a partir de un objeto o un de objetos en movimiento. Fue predicha por Einstein, y su estudio podría contestar el gran interrogante sobre cuál es la naturaleza de la gravedad. Aunque la radiación gravitacional no ha medida directamente, su existencia se ha demostrado indirectamente, y se piensa que podría estar ligada a violentos fenómenos cósmicos. Una sofisticada antena interferométrica espacial llamada LISA, que será puesta en órbita en la próxima década, se dedicará a detectar y analizar las ondas gravitacionales.

¿Qué son las ondas gravitacionales?

Una onda gravitacional es una pequeña fluctuación en la curvatura de la tela del espacio-tiempo, la cual se propaga en forma de ola, viajando hacia a fuera a partir de un objeto o un sistema de objetos en movimiento. Fue predicha por Einstein, y su estudio podría contestar el gran interrogante sobre cuál es la naturaleza de la gravedad. Aunque la radiación gravitacional no ha medida directamente, su existencia se ha demostrado indirectamente, y se piensa que podría estar ligada a violentos fenómenos cósmicos. Una sofisticada antena interferométrica espacial llamada LISA, se dedicará a detectar y analizar las ondas gravitacionales.

¿Qué cuando chocan dos agujeros negros?

Cuando dos galaxias se unen, sus agujeros negros supermasivos (miles de millones el tamaño del sol) eventualmente tienen que interactuar, ya sea en un violento impacto directo o acercándose hacia el centro hasta tocarse uno con otro. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. En vez de acercase de buena manera, las fuerzas de ambos monstruos son tan extremas que uno de ellos es pateado fuera de la galaxia recién unida a una velocidad tan tremenda que nunca puede regresar. Por su parte, el agujero que da la patada recibe una enorme cantidad de energía, que inyecta en el de gas y polvo que lo rodea. Y entonces este disco emite un suave resplandor de rayos X que dura miles de años. El choque de dos agujeros negros es un suceso rarísimo y, como de manera directa nunca lo hemos podido observar, aquí dejamos una referencia de lo que creemos que podría ser.

No son pocos los sucesos que están presentes en el Universo y de los que no tenemos ni idea y otros, que sabemos que están ahí pero, son también unos completos desconocidos. Es mucho lo que nos queda por andar en este inmenso que, no está precisamente llano y, en el largo camino de la ciencia, nos encontramos con grandes inconvenientes que sirven de freno a nuestras ánsias de saber.

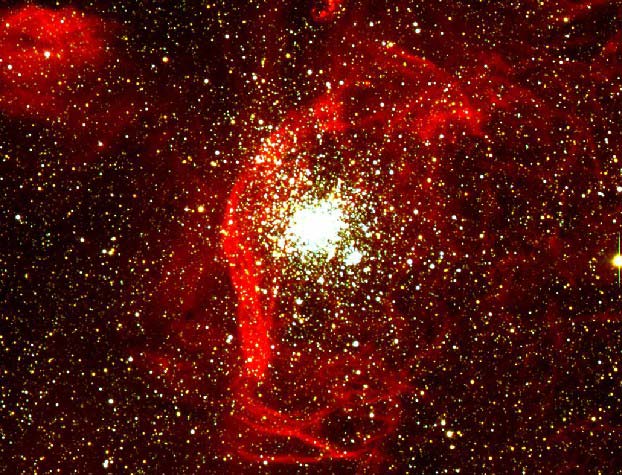

¿Qué cuando chocan dos galaxias?

Es muy común que las galaxias, atraidas por la fuerza de la Gravedad que gfeneran, lleguen a fusionarse e interactúen unas con otras. De hecho, se cree que las colisiones y uniones entre galaxias son uno de los principales procesos en su evolución. La mayoría de las galaxias han interactuado desde que se formaron. Y lo interesante es que en esas colisiones no hay choques entre estrellas ni mundos (o muy leves). La razón es que el tamaño de las estrellas es muy pequeño comparado con la distancia entre ellas. En cambio, el gas y el polvo sí interactúan de tal manera que incluso llegan a modificar la forma de la galaxia. La fricción entre el gas y las galaxias que chocan produce ondas de choque que pueden a su vez iniciarla formación de estrellas en una región dada de la galaxia.

El texto de arriba es algo contradictorio como muchos otros que sobre el Universo podemos . Si resulta que el choque de galaxias es de lo más normal en el Universo (como de hecho sabemos), ¿cómo pueden decirnos más arriba que el choque de agujeros negros es muy raro, si resulta que en “casi” todas las galaxias, en sus núcleos, residen grandes agujeros negros, al colisonar éstas es lógico pensar que, sus agujeros negros, también lo hagan.

El Universo de Einstein…, al menos hasta el momento, ha resultado ser cierto y, aunque los científicos del Proyecto OPERA se empeñaran en hacer correr a los neutrinos algo más que a los fotones (el límite marcado por Einstein para la velocidad que se puede alcanzar en el Universo, es decir, la Luz, c, que en el vacío alcanza los 299.792.458 metros por segundo), lo cierto es, que todo fue un equívoco y, el fotón, sigue firme como el Peñón de Gibratar como diría Dirac.

Lo cierto es que, , lo que se dice saber…sabemos algo pero muy poco como para poder sacar pecho y pasear por ahí pavoneándonos de lo listos que somos. Es mejor admitir nuestra gran ignorancia y, siendo conscientes de ello, luchar con más fuerza por erradicarla. ¡Ah! Pero una cosa que estamos repitiendo una y otra vez, resulta ser falsa: El si ocupa lugar. Lugar en el espacio (tengo la libreria a doble hilera y me cuesta encontrar lo que necesito), de tiempo, buscar información sobre los temas tratados se consume lo suyo al tener que hacer los apartados más convenientes para el trabajo que se desea presentar y, por último, algunas horas en el estudio que nos digan cómo son las cosas. ¡Ah! También, aunque no mucho, algo de dinero hay que poner para que las cosas marchen y, el lugar que aquí ocupamos para que ustedes puedan visitarnos y leer lo que aquí decimos… ¡hay que pagarlo!

Claro que, el que algo quiere algo le cuesta. En esta vida, es difícil encontrar alguna cosa que no valga nada, que se nos regale. Ustedes mismos que, al entrar en la página creen hacerlo de manera gratuita, están pagando la luz que consume el ordenador y gastanto su tiempo. Claro que, quien se lleva el beneficio… ¡Es otra cosa!

emilio silvera

Totales: 75.802.613

Totales: 75.802.613 Conectados: 67

Conectados: 67