Nov

17

¿Cómo se desarrolló la Teoría de la Relatividad?

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

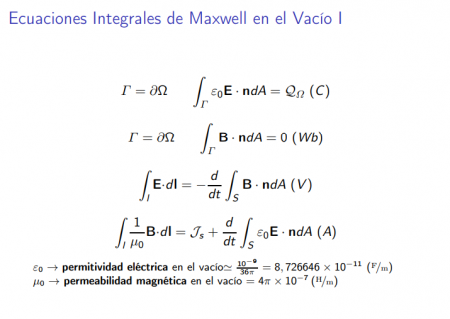

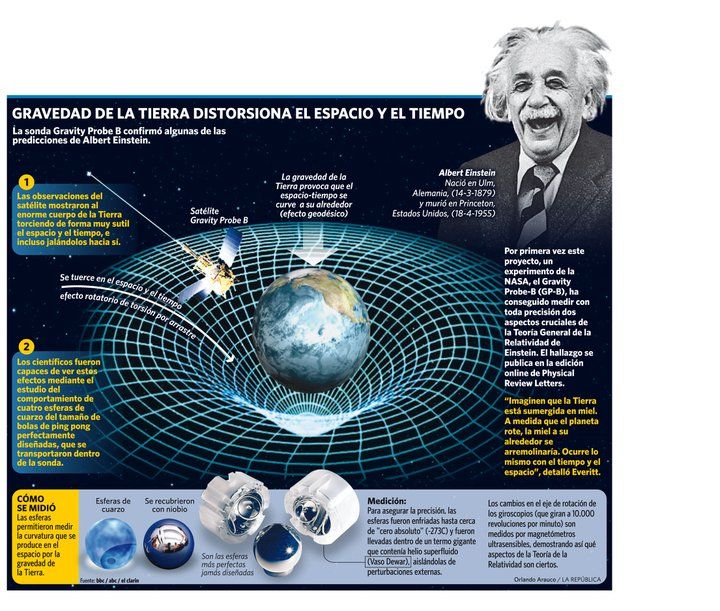

A ella se pudo llegar gracias al desarrollo de una serie de pensamientos que comienza por Faraday y Maxwell y asentados en el principio de que todo suceso físico debe atribuirse a acciones cercanas, o, dicho en términos más matemáticos, en ecuaciones a derivadas parciales. Maxwell consiguió expresarlo así para el caso de los fenómenos electromagnéticos en cuerpos inmóviles, desarrollando la idea del efecto magnético de la corriente de desplazamiento en el vacío y proponiendo la identidad entre los campos “electromotores” producidos por inducción y los campos electrostáticos.

Con esta reconocida imagen nos podemos hacer una idea del campo magnético

La ampliación de la electrodinámica al caso de los cuerpos en movimiento fue una tarea que quedó para los sucesores de Maxwell. H. Hertz intentó resolver el problema asignado al espacio vacío (éter) unas propiedades físicas totalmente similares a las de la materia ponderable; en particular, el éter, al igual que la materia debería poseer determinada velocidad en cada punto. La inducción electromagnética o magneto-eléctrica debía estar determinada por la velocidad de variación del flujo eléctrico, o magnético, como en los cuerpos en reposo, siempre que estas variaciones de velocidad se produjeran con respecto a elementos de la superficie que se movieran con el cuerpo. Sin embargo, la teoría de Hertz contradecía el experimento fundamental de Fizeau sobre la propagación de la luz a través de fluidos en movimiento. La ampliación más inmediata de la teoría de Maxwell a los cuerpos en movimiento era incompatible con el experimento.

La física oculta del éter

En ese punto la salvación llegó de la mano de H. A. Lorentz. Siendo partidario incondicional de la teoría atomista de la materia, Lorentz no podía concebir esta última como un emplazamiento de campos electromagnéticos continuos. En consecuencia, concibió estos campos como condiciones o estados del éter, que se consideraba continuo. Lorentz se imaginaba el éter como algo que en esencia era independiente de la materia, tanto mecánica como físicamente. El éter no debía participar del movimiento de la materia y sólo debía mantener una interacción con ella en tanto que la materia se concebía como conductora de cargas eléctricas ligadas a ella.

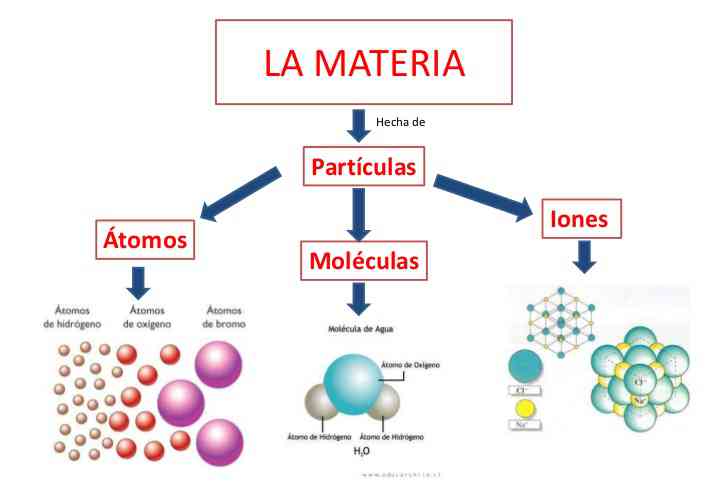

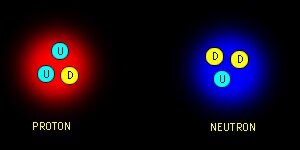

Bien sabido es de todos que el átomo es un conglomerado de cargas eléctricas que, siendo positivas (protones) y negativas (electrones), al ser equivalentes se anulan las unas a las otras y se logra la armonía y estabilidad requerida para que, el universo pueda formar las moléculas y, éstas, se agrupan para conformar la materia.

El gran avance metodológico de la teoría de Lorentz residía en el hecho de que, gracias a ella, toda la electrodinámica de los cuerpos en reposo y en movimiento se podía reducir a las ecuaciones del espacio vacío de Maxwell. Esta teoría no sólo era superior a la de Hertz desde un punto de vista metodológico, sino que, además, gracias a ella, H. A. Lorentz consiguió dar una explicación asombrosamente acertada de los hechos experimentales.

Sólo hay un punto de importancia fundamental en el que la teoría no resulta satisfactoria. Parece ser que daba preferencia a un sistema de coordenadas que se encontrara en un determinado estado de movimiento (un sistema de coordenadas que estaba en reposo con respecto al éter luminífero) frente a todos los demás sistemas de coordenadas que se encontraran en movimiento con relación a éste. En este punto parecía que la teoría estaba en contradicción frontal con la mecánica clásica, en la cual todos los sistemas inerciales (que tienen un movimiento uniforme unos con respecto a otros) son equivalentes como sistemas de coordenadas (principio especial de la relatividad). En este sentido, todos los experimentos realizados en el ámbito de la electrodinámica (en particular el experimento de Michelson) ponía de manifiesto la equivalencia de todos los sistemas inerciales, es decir, apoyaban el principio especial de la relatividad.

Experimento Michelson-Morley Reposo con el éter luminífero Interferómetro de Michelson y Morley en reposo respecto al éter luminífero

El movimiento del éter siempre fue un misterio que muchos quisieron resolver y, para ello, se hicieron experimentos de todo tipo. El de Michelson-Morley vino a dejar claro el tema y sirvió a Einstein para descartar el éter de su teoría. Sin embargo, pasado el tiempo, ahora mismo, se está hablando de nuevo de la existencia de una especie de “éter” que impregna todo el espacio.

Así las cosas, la teoría especial de la relatividad surgió precisamente gracias a esta dificultad inicial, que en sí misma resultaba insoportable. La teoría nació como respuesta a la pregunta: ¿Realmente existe una contradicción entre el principio especial de la relatividad y las ecuaciones de campo de Maxwell para el espacio vacío? Aparentemente la respuesta tenía que ser afirmativa. Las mencionadas ecuaciones son va´lidas para un sistema de coordenadas K y se introduce un nuevo sistema de coordenadas K1 mediante las ecuaciones de transformación, aparentemente fáciles de justificar (aquí las obviaré) y que nos llevan a la transformación de Galileo y, entonces, las ecuaciones de campo de Maxwell ya no se cumplen para esas nuevas coordenadas.

Las coordenadas han sido muy útiles y de fructífero rendimiento

Pero siguiendo con en tema tenemos que decir que, muchas veces, las apariencias engañan. Mediante un análisis más profundo del significado físico del espacio y del tiempo se puede ver que la transformación de Galileo se basa en suposiciones arbitrarias, especialmente en la hipótesis de que la afirmación de la simultaneidad tiene un sentido independiente del estado de movimiento que tenga el sistema de coordenadas utilizado. Queda claro que las ecuaciones de campo en el vacío satisfacían el principio especial de la relatividad cuando se utilizaban las ecuaciones de la Transformación de Lorentz.

Es estas ecuaciones, x, y, z son las coordenadas medidas con una vara de medir que se encuentra en reposo con respecto al sistema de coordenadas (y aunque no las he querido reflejar aquí para no enredar), y en ellas, t representa el tiempo medido con un reloj que se encuentra en reposo y está debidamente ajustado.

Lo grande y lo pequeño: Eso es la Teoría

Ahora bien, para que pueda cumplirse el principio especial de la relatividad, es necesario que todas las ecuaciones de la física conserven invariable su forma al pasar de un sistema inercial a otro, cuando utilizamos para este cambio la Transformación de Lorentz. En lenguaje matemático, diremos que todos los sistemas de ecuaciones que expresan leyes físicas deben ser covariantes con respecto a la Transformación de Lorentz. Por consiguiente, bajo un punto de vista metodológico, el principio especial de la relatividad es comparable al principio de Carnot, que afirma la imposibilidad del perpetuum mobile (movimiento perpetuo o continuo) de segunda especie, ya que, al igual que este último, establece una condición general que deben cumplir todas las leyes naturales.

De manera que la transformación de Einstein, que es la transformación de Lorentz queda como

Podría dejarlo aquí, pero vamos a complicarlo un poco. Introducimos una nueva coordenada espacial a partir de ct, el producto de una velocidad por el tiempo es el espacio y utilizamos la siguiente notación:

Con lo que la transformación de Lorentz queda de la forma más simétrica.

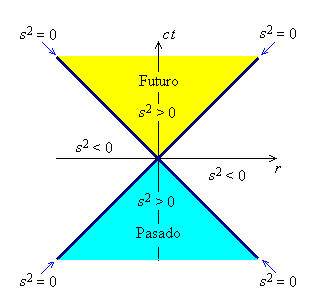

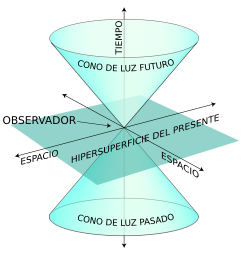

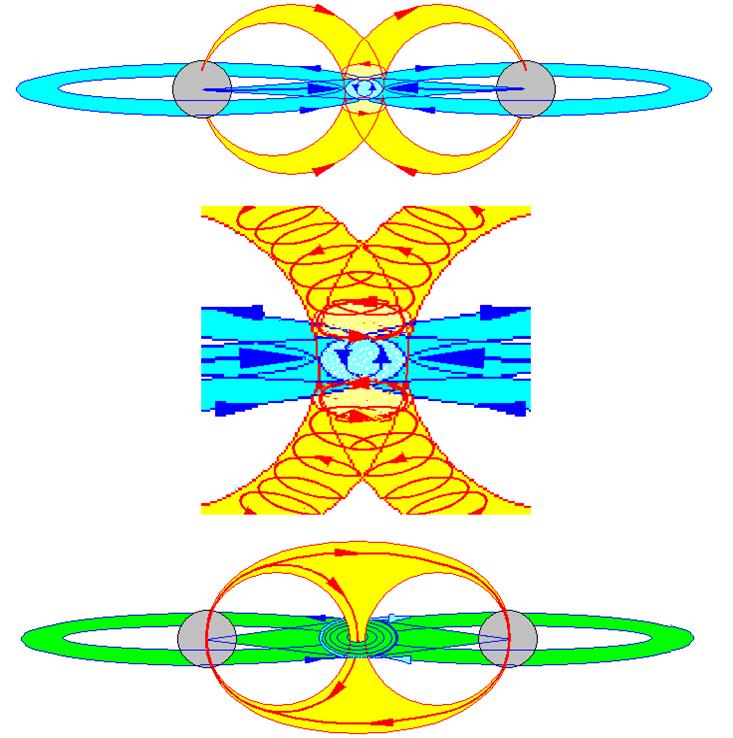

“El origen en el diagrama espacio-tiempo (ct, r) = (0, 0) representa el “ahora”. En la región de color amarillo que representa el “futuro” que le espera al observador predomina el componente temporal sobre el componente espacial, con lo cual s² siempre es mayor que cero (positivo) y por lo tanto es una región de intervalos tipo temporal. En la región de color ciano que representa el “pasado” que recorrió el observador también predomina el componente temporal sobre el componente espacial, con lo cual s² siempre es mayor que cero (positivo) y por lo tanto también es una región de intervalos tipo temporal (timelike). En las líneas que delimitan al cono de luz la componente temporal es igual a la componente espacial con lo cual s² = 0, y es aquí en donde tenemos a los intervalos tipo luminoso que involucran rayos de luz. Y fuera de todo esto tenemos a los intervalos en donde el componente espacial es mayor que el componente temporal con lo cual s² es menor que cero (negativo) siendo por lo tanto la región de intervalos tipo espacial.”

Para esta condición de covariancia encontró H. Minkowski una espresión especialmente bella y sugerente que revela un parentesco formal entre la geometría euclidea tridimensional y el continuo espacio-tiempo de la física.

Seguidamente tendría que exponer aquí un esquema con ecuaciones de la geometría euclidea tridimensional y otro (para comparar) de la teoría especial de la relatividad. Sin embargo, no queriendo complejidades que desvíen al lector de la historia esencial, diré que de ellas se deduce que el tiempo es equivalente a las coordenadas espaciales (dejando a un lado sus relaciones con la realidad), no por lo que respecta a su significado físico, sino por el papel que desempeña en las ecuaciones de la física. desde este punto de vista, la física es en cierto modo una geometría euclidea de cuatro dimensiones o, mejor dicho, un determinado tipo de estática en un continuo euclideo cuatridimensional.

Cono de luz en un espacio-tiempo de Minkowski

El desarrollo de la teoría especial de la relatividad se desarrolló en dos pasos principales: la adaptación de la métrica espacio-temporal a la electrodinámica de Maxwell y una adaptación del resto de la físca a esa métrica espacio-temporal modificada. El primero de estos procesos de adaptación profujo la relativización de la simultaneidad, la influencia del mocimiento en varas de medir y relojes, una modificación de la cinemática y, en particular, un nuevo teorema de adiciín de las velocidades.

El segundo proceso de adaptación dio lugar a una modificación de las leyes newtonianas del movimiento para grandes velocidades, así como una aclaración sobre la naturaleza de la masa inercial cuya importancia es fundamental. Se descubrió que la inercia no es una propiedad fundamental de la materia, ni una magnitud irreducible, sino una propiedad de la energía. Si a un cuerpo se le suministra una energía E, su masa inercial aumenta en una cantidad E/c2, donde c es la velocidad de la luz en el vacío; a la inversa, un cuerpo de masa m debe ser considerado como una reserva de energía de magnitud mc2.

Cuando se intentó establecer el vínculo entre las teorías de la gravitación y la teoría especial de la relatividad, no tardó en verse que esto no era posible de una manera natural. A propósito de ello a Einstein de le ocurrió que la fuerza de la gravedad posee una propiedad fundamental que la distingue de la fuerza electromagnética: todos los cuerpos caen en un campo gravitatorio con la misma aceleración, o -formulando lo mismo de otra manera- la masa inercial y gravitatoria de un cuerpo son numéricamente iguales.

La vinculación gravitatoria de los cuerpos es bien patente y, en la Tierra y la Luna, tenemos la mejor prueba de ello.

Esta igualdad numérica de la masa inercial y gravitatoria nos hace sospechar que ambas sean esencialmente idénticas; pero ¿pueden las masas inerciales y gravitatorias ser realmente iguales? Esta pregunta nos lleva directamente a la teoría general de la relatividad. ¿No sería posible considerar que la Tierra no realiza un movimiento de rotación, si concibo la fuerza centrífuga, que actúa sobre los cuerpos que están en reposo con respecto a la Tierra, como un campo gravitatorio “real” (o como una parte del campo gravitatorio)? Si esta idea es viable, entonces está realmente demostrado que las masas inercial y gravitatoria son idénticas, ya que el mismo efecto que se considera como inercia desde el punto de vista de un sistema que “no toma parte en la rotación”, puede interpretarse como gravedad si se observa desde un sistema que comparte la rotación. Según Newton, esta interpretación es imposible, porque no se puede considerar según la ley de Newton que el campo centrífugo esté generado por masas, y porque un campo “real” del tipo de “campo de Coriolis” no está contemplado en la teoría newtoniana.

Pero, ¿sería posible sustituir la ley de campos de Newton por alguna otra compatible con el campo que puede existir con respecto a un sistema de coordenadas “en rotación”? El convencimiento de que las masas inercial y gravitatoria son idénticas inspiró a Einstein una confianza incondicional en la validez de esta interpretación y, una idea le llenó de esperanza: conocemos los campos “aparentes” que son válidos con respecto a cualquier sistema de coordenadas que se mueve arbitrariamente con relación a un sistema inercial; utilizando los campos (especiales) se podrá estudiar la ley que cunplen en general los campos gravitatorios. para ello habrá que tener en cuanta que, como generadoras de estos campos, serán determinantes las masas ponderables, o bien lo será la densidad de energía (una magnitud que posee el carácter transformador de un tensor), según el resultado fundamental de la teoría especial de la relatividad.

Tensor métrico de Riemann

A partir de aquí, tendríamos que entrar en el Tensor métrico de Riemann pero, ¡el tiempo! como pasa siempre, me lo impide así que, dejaremos para mejor ocasión el continuar con el tema que, como todo lo que concierne a Einstein, termina siendo fascinante porque, dentro de su complejidad, subyace una sencillez de ideas que, finalmente, terminan por conquistarnos.

emilio silvera

Nov

16

¡La Física! Siempre presente

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

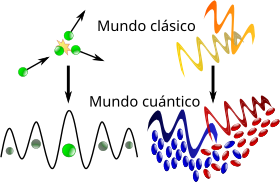

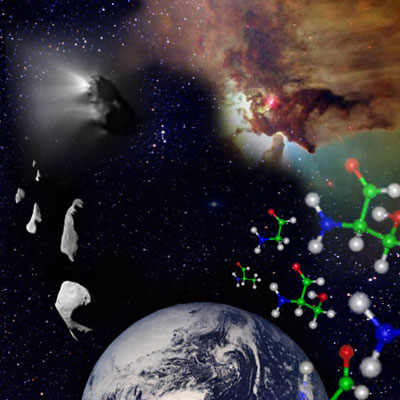

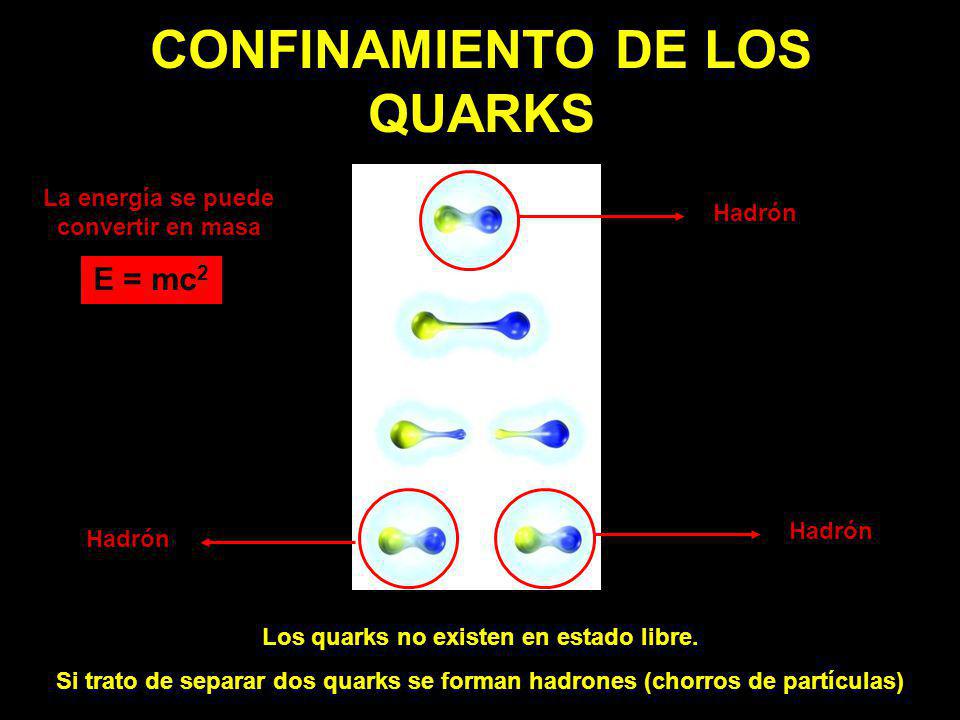

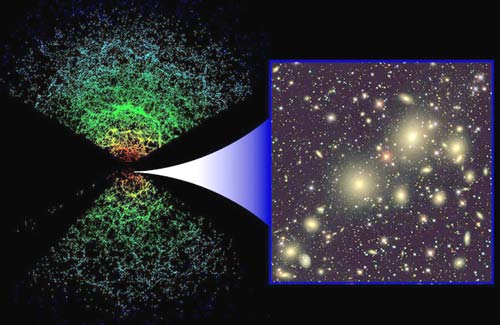

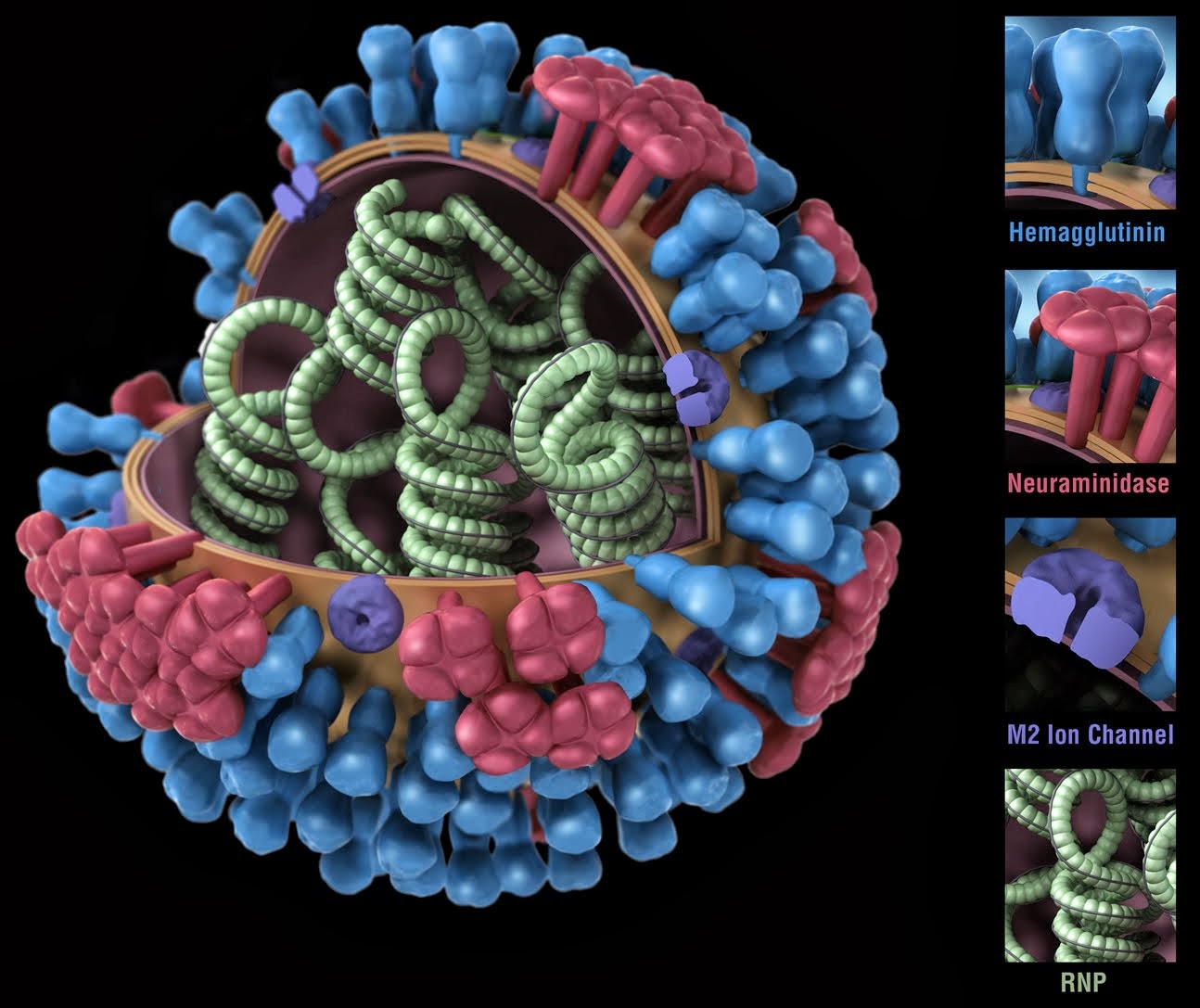

Todo comienza siendo una cosa y con el tiempo, se transforma en otra diferente: Evolución por la energía. En el universo en que vivimos, nada desaparece; con el tiempo se cumplen los ciclos de las cosas y se convierten en otra distinta, es un proceso irreversible. Estudiar en profundidad el simple proceso que siguen los Quarks -siempre con los Gluones pegados al culo- para poder formar el núcleo atómico, y, más tarde, que se forme el átomo, es una maravilla de la Naturaleza a la que no damos la importancia que verdaderamente tiene. Sin átomos… ¡No estaríamos! Todo lo que arriba nos muestrasn esas bellas imágenes son átomos que se juntaron para conformarlas.

El gas y el polvo se transforma en una brillante estrella que vive diez mil millones de años y termina en Nebulosa planeta con una enana blanca en el centro. Entonces la estrella que tenía un diámetro de 1.500 km, se reduce hasta unas pocas decenas, 20 0 30 Km y, su densidad, es inmensa, emitiendo radiación ultravioleta durante mucjho tiempo hasta que se enfría y se convierte en un cadáver estelar.

En lo concerniente a cambios y transformaciones, el que más me ha llamado siempre la atención es el de las estrellas que se forman a partir de gas y polvo cósmico. Nubes enormes de gas y polvo se van juntando. Sus moléculas cada vez más apretadas se rozan, se ionizan y se calientan hasta que en el núcleo central de esa bola de gas caliente, la temperatura alcanza millones de grados. La enorme temperatura posible la fusión de los protones y, en ese instante, nace la estrella que brillará miles de millones de años y dará luz y calor. Su ciclo de vida estará supeditado a su masa. Si la estrella es supermasiva, varias masas solares, su vida será más corta, ya que consumirá el combustible nuclear de fusión (hidrógeno, helio, litio, oxígeno, etc) con más voracidad que una estrella mediana como nuestro Sol, de vida más duradera.

Cuando agotan el combustible nuclear de fusión, se convierten en otros objetos diferentes. Mientras tanto, durante miles de años fusionan materiales sencillos en otros más complejos y, alcanzan la estabilidad debido a las dos fuerzas contrapuestas: La Radiación que tiene a expandir la masa estelar, y, la Gravedad que trata de comprimirla.

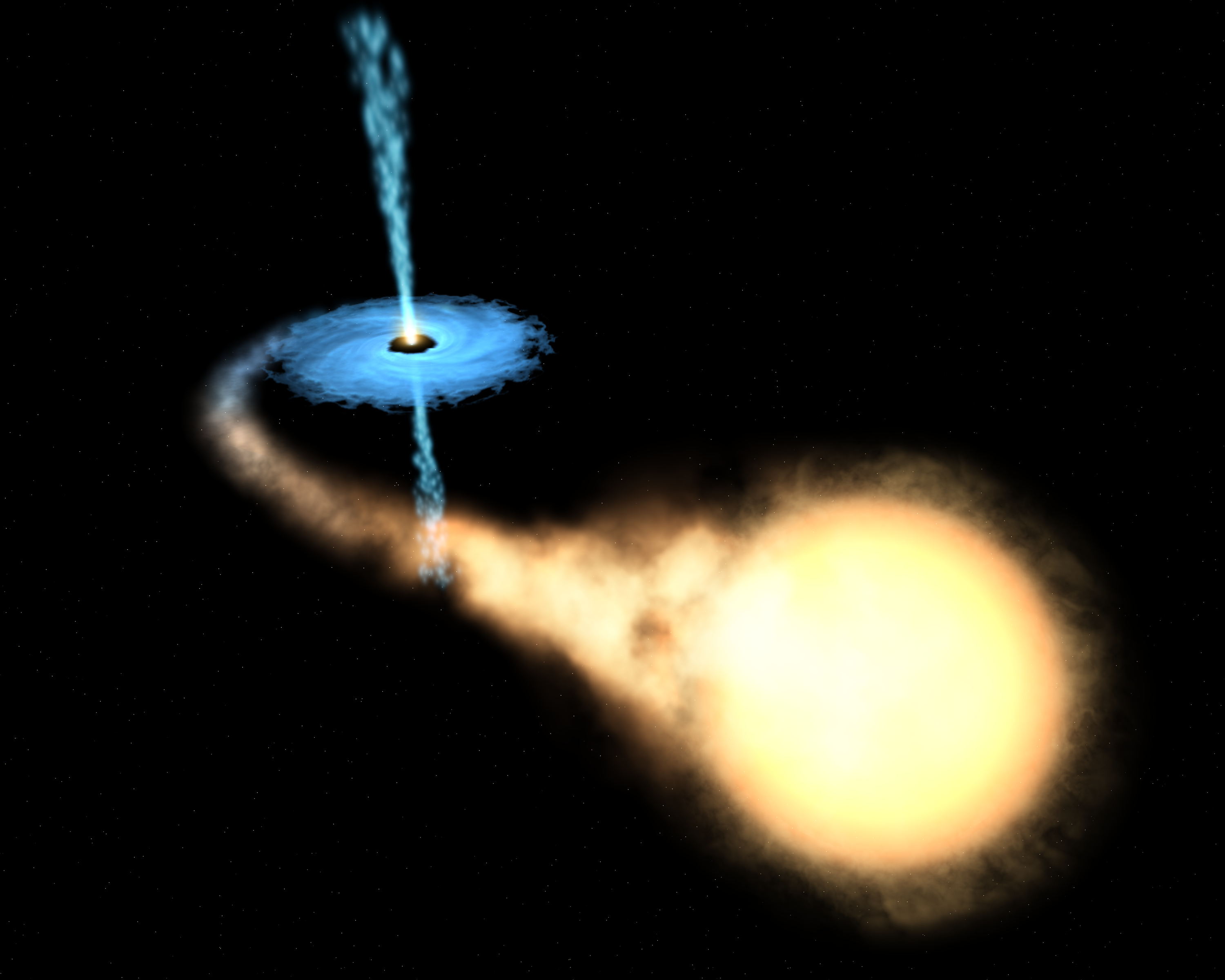

Una estrella, como todo en el universo, está sostenida por el equilibrio de dos fuerzas contrapuestas; en caso, la fuerza que tiende a expandir la estrella (la energía termonuclear de la fusión) y la fuerza que tiende a contraerla (la fuerza gravitatoria de su propia masa). Cuando finalmente el proceso de fusión se detiene por agotamiento del combustible de fusión, la estrella pierde la fuerza de expansión y queda a merced de la fuerza de gravedad; se hunde bajo el peso de su propia masa, se contrae más y más, y en el caso de estrellas súper masivas, se convierten en una singularidad, una masa que se ha comprimido a tal extremo que acaba poseyendo una fuerza de gravedad de una magnitud difícil de imaginar el común de los mortales.

La singularidad con su inmensa fuerza gravitatoria atrae a la estrella vecina

La Tierra, un objeto minúsculo en comparación con esos objetos súper masivos estelares, genera una fuerza de gravedad que, para escapar de ella, una nave o cohete espacial tiene que salir disparado la superficie terrestre a una velocidad de 11’18 km/s; el sol exige 617’3 km/s. Es lo que se conoce como velocidad de escape, que es la velocidad mínima requerida escapar de un campo gravitacional que, lógicamente, aumenta en función de la masa del objeto que la produce. El objeto que escapa puede ser una cosa cualquiera, desde una molécula de gas a una nave espacial. La velocidad de escape de un cuerpo está dada por , donde G es la constante gravitacional, M es la masa del cuerpo y R es la distancia del objeto que escapa del centro del cuerpo. Un objeto que se mueva con una velocidad menor que la de escape entra en una órbita elíptica; si se mueve a una velocidad exactamente igual a la de escape, sigue una órbita , y si el objeto supera la velocidad de escape, se mueve en una trayectoria hiperbólica y rompe la atadura en que la mantenía sujeto al planeta, la estrella o el objeto que emite la fuerza gravitatoria.

La mayor velocidad que es posible alcanzar en nuestro universo es la de la luz, c, velocidad que la luz alcanza en el vacío y que es de 299.793’458 km/s.

Sí, se pudo confirmar que los neutrinos respetan la supremacía del fotón, y la luz, sigue siendo la más rápida del Universo. Y sin embargo, no escapar de la atracción de un A.N. Los neutrinos, según todos los indicios, tiene una ínfima masa que les hace diferentes de los fotones que, en reposo, no tienen masa.

Pues bien, es tal la fuerza de gravedad de un agujero negro que ni la luz puede escapar de allí; la singularidad la absorbe, la luz desaparece en su interior, de ahí su , agujero negro, la estrella supermasiva se contrae, llega a un punto que desaparece de nuestra vista. De acuerdo con la relatividadgeneral, cabe la posibilidad de que una masa se comprima y reduzca sin límites su tamaño y se auto confine en un espacio infinitamente pequeño que encierre una densidad y una energía infinitos. Allí, el espacio y el tiempo dejan de existir.

Las singularidades ocurren en el Big Bang, en los agujeros negros y en el Big Crunch (que se podría considerar una reunión de todos los agujeros negros generados por el paso del tiempo en el universo y que nos llevará a un fin que será el comienzo).

Las singularidades de los agujeros negros están rodeados por una circunferencia invisible a su alrededor que marca el límite de su influencia. El objeto que traspasa ese límite es atraído, irremisiblemente, la singularidad que lo engulle, sea una estrella, una nube de gas o cualquier otro objeto cósmico que ose traspasar la línea que se conoce como horizonte de sucesos del agujero negro.

La existencia de los agujeros negros fue deducida por Schwarzschild, en el año 1.916, a partir de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Este astrónomo alemán predijo su existencia, pero el de agujero negro se debe a Wehleer.

Señalamos la singularidad del Big Bang pero… ¿fue así?

Así, el conocimiento de la singularidad está dado por las matemáticas de Einstein y más tarde por la observación de las señales que la presencia del agujero generan. Es una fuente emisora de rayos X que se producen al engullir materia que traspasa el horizonte de sucesos y es atrapada la singularidad, donde desaparece siempre sumándose a la masa del agujero cada vez mayor.

En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha sido detectado un enorme agujero negro, ya muy famoso, llamado Cygnus X-1. Después de todo, la velocidad de la luz, la máxima del universo, no vencer la fuerza de gravedad del agujero negro que la tiene confinada para siempre. En nuestra galaxia, con cien mil años luz de diámetro y unos doscientos mil millones de estrellas, ¿cuántos agujeros negros habrá?

Para mí, la cosa está clara: el tiempo es imparable, el reloj cósmico sigue y sigue andando sin que nada lo pare, miles o cientos de miles, millones y millones de estrellas súper masivas explotarán en brillantes supernovas para convertirse en temibles agujeros negros. Llegará un momento que el de agujeros negrosen las galaxias será de tal magnitud que comenzarán a fusionarse unos con otros que todo el universo se convierta en un inmenso agujero negro, una enorme singularidad, lo único que allí estará presente: la gravedad.

Esa fuerza de la naturaleza que está sola, no se puede juntar con las otras fuerzas que, como se ha dicho, tienen sus dominios en la mecánica cuántica, mientras que la gravitación residen en la inmensidad del cosmos; las unas ejercen su dominio en los confines microscópicos del átomo, mientras que la otra sólo aparece de manera significativa en presencia de grandes masas estelares. Allí, a su alrededor, se aposenta curvando el espacio y distorsionando el tiempo.

Esa reunión final de agujeros negros será la causa de que la Densidad Crítica sea superior a la ideal. La gravedad generada por el inmenso agujero negro que se irá formando en cada galaxia tendrá la consecuencia de parar la expansión actual del universo. Todas las galaxias que ahora están separándose las unas de las otras se irán frenando parar y, despacio al principio pero más rápido después, comenzarán a recorrer el camino hacia atrás. Finalmente, toda la materia será encontrada en un punto común donde chocará violentamente formando una enorme bola de fuego, el Big Crunch.

de que eso llegue, tendremos que resolver el primer problema: la muerte del Sol.

Aquí se refleja el ciclo que seguirá el Sol hasta convertirse en enana blanca

Los científicos se han preguntado a veces qué sucederá eventualmente a los átomos de nuestros cuerpos mucho tiempo después de que hayamos muerto. La posibilidad más probable es que nuestras moléculas vuelvan al Sol. En páginas anteriores he explicado el destino del Sol: se agotará su combustible de hidrógeno y fusionará helio; se hinchará en gigante roja y su órbita es probable que sobrepase la Tierra y la calcine; las moléculas que hoy constituyen nuestros cuerpos serán consumidas por la atmósfera solar.

Carl Sagan pinta el cuadro siguiente:

“Dentro de miles de millones de años a partir de , habrá un último día perfecto en la Tierra… Las capas de hielo Ártica y Antártica se fundirán, inundando las costas del mundo. Las altas temperaturas oceánicas liberarán más vapor de agua al aire, incrementando la nubosidad y escondiendo a la Tierra de la luz solar retrasando el final. Pero la evolución solar es inexorable. Finalmente los océanos hervirán, la atmósfera se evaporará en el espacio y nuestro planeta será destruido por una catástrofe de proporciones que ni podemos imaginar.”

En una escala de tiempo de varios miles de millones de años, debemos enfrentarnos al hecho de que la Vía Láctea, en la que vivimos, morirá. Más exactamente, vivimos en el brazo espiral Orión de la Vía Láctea. miramos al cielo nocturno y nos sentimos reducidos, empequeñecidos por la inmensidad de las luces celestes que puntúan en el cielo, estamos mirando realmente una minúscula porción de las estrellas localizadas en el brazo de Orión. El resto de los 200 mil millones de estrellas de la Vía Láctea están tan lejanas que apenas pueden ser vistas como una cinta lechosa que cruza el cielo nocturno.

Aproximadamente a dos millones de años luz de la Vía Láctea está nuestra galaxia vecina más cercana, la gran galaxia Andrómeda, dos o tres veces mayor que nuestra galaxia. Las dos galaxias se están aproximando a unos 500 km/s, y chocarán en un periodo de entre 3 y 4 mil millones de años. Como ha dicho el astrónomo Lars Hernquist de la California en Santa Cruz, esta colisión será “parecida a un asalto. Nuestra galaxia será literalmente consumida y destruida“. Aunque, lo cierto es que aunque en el choque algo se detruya, lo cierto es que todo quedará en forma de una galaxia mucho mayor.

Así las cosas, no parece que la Humanidad del futuro lo tenga nada fácil. Primero tendrá que escapar, dentro de unos 4.000 millones de años del gigante rojo en que se convertirá el Sol que calcinará al planeta Tierra. Segundo, en unos 10.000 millones de años, la escapada tendrá que ser aún más lejana; la destrucción será de la propia galaxia que se fusionará con otra mayor sembrando el caos cósmico del que difícilmente se podría escapar quedándonos aquí. Por último, el final anunciado, aunque más largo tiempo, es el del propio universo que, por congelación o fuego, tiene los eones contados.

Por todas estas catástrofes anunciadas por la ciencia, científicos como Kip S. Thorne y Stephen Hawking sugieren a otros universos paralelos a través de agujeros de gusano en el hiperespacio. Sería la única puerta de salida para que la Humanidad no se destruyera.

Si lo alcanzaremos o no, es imposible de contestar, no tenemos los necesarios para ello. Incluso se podría decir que aparte de estas catástrofes futuras que sabemos a ciencia cierta que ocurrirán, seguramente existan otras que están ahí latentes en la incertidumbre de si finalmente ocurren o no, sólo pendiente de decidir lo uno o lo otro por parámetros ocultos que no sabemos ni que puedan existir.

En esta situación de impotencia, de incapacidad física e intelectual, nos tenemos que dar y admitir que, verdaderamente, comparados con el universo y las fuerzas que lo rigen, somos insignificantes, menos que una mota de polvo flotando en el haz de luz que entra, imparable, por la ventana entre-abierta de la habitación.

Sin embargo, tampoco es así. Que se sepa, no existe ningún otro grupo inteligente que esté capacitado tratar de todas estas cuestiones. Que la especie humana sea consciente de dónde vino y hacia dónde va, en verdad tiene bastante mérito, y más, si consideramos que nuestro origen está a partir de materia inerte evolucionada y compleja que, un día, hace probablemente miles de millones de años, se fraguó en estrellas muy lejanas.

A finales de los 60, un joven físico italiano, Gabriele Veneziano, buscaba un grupo de ecuaciones que explicara la fuerza nuclear fuerte. Este pegamento tan fuerte que mantenía unidos los protones y neutrones del núcleo de cada átomo. Parece ser que por casualidad se encontró con un libro antiguo de matemáticas y en su interior encontró una ecuación de más de 200 años de antigüedad creada por un matemático suizo llamado Leonhard Euler. Veneziano descubrió con asombro que las ecuaciones de Euler, consideradas desde siempre una simple curiosidad matemática, parecían describir la fuerza nuclear fuerte. Después de un año de , se podría decir, que elaboraron la Teoría de Cuerdas de manera fortuita. Tras circular entre compañeros, la ecuación de Euler acabó escrita frente a Leonard Susskind, quien se retiro a su ático para investigar. Creía que aquella antigua fórmula describía matemáticamente la fuerza nuclear fuerte, pero descubrió algo nuevo. Lo primero que descubrió fue que describía una especie de partícula con una estructura interna que vibraba y que mostraba un comportamiento que no se limitaba al de una partícula puntual. Dedujo que se trataba de una cuerda, un hilo elástico, como una goma cortada por la mitad. Esta cuerda se estiraba y contraía además de ondear y coincidía exactamente con la fórmula. Susskind redactó un artículo donde explicaba el descubrimiento de las cuerdas, pero nunca llegó a publicarse.

Muchos buscaron la 5ª dimensión… ¡sin fortuna! Aquí sólo hay tres y el espacio.

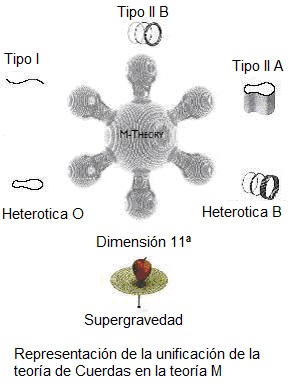

Claro que, ya he comentado otras veces que la teoría de cuerdas tiene un origen real en las ecuaciones de Einstein en las que se inspiro Kaluza para añadir la quinta dimensión y perfeccionó Klein (teoría Kaluza-Klein). La teoría de cuerdas surgió a partir de su descubrimiento accidental por Veneziano y , y a partir de ahí, la versión de más éxito es la creada por los físicos de Princeton David Gross, Emil Martinec, Jeffrey Harvey y Ryan Rohm; ellos son conocidos en ese mundillo de la física teórica como “el cuarteto de cuerdas”. Ellos han propuesto la cuerda heterótica (híbrida) y están seguros de que la teoría de cuerdas resuelve el problema de “construir la propia materia a partir de la pura geometría: eso es lo que en cierto sentido hace la teoría de cuerdas, especialmente en su versión de cuerda heterótica, que es inherentemente una teoría de la gravedad en la que las partículas de materia, tanto las otras fuerzas de la naturaleza, emergen del mismo modo que la gravedad emerge de la geometría“.

La Gravedad cuántica está en algunas mentes , ¿Estará en la Naturaleza?

La característica más notable de la teoría de cuerdas ( ya he señalado), es que la teoría de la gravedad de Einstein está contenida automáticamente en ella. De hecho, el gravitón (el cuanto de gravedad) emerge como la vibración más pequeña de la cuerda cerrada, es más, si simplemente abandonamos la teoría de la gravedad de Einstein como una vibración de la cuerda, entonces la teoría se vuelve inconsistente e inútil. , de hecho, es la razón por la que Witten se sintió inicialmente atraído hacia la teoría de cuerdas.

Witten está plenamente convencido de que “todas las ideas realmente grandes en la física, están incluidas en la teoría de cuerdas“.

No entro aquí a describir el modelo de la teoría de cuerdas que está referido a la “cuerda heterótica”, ya que su complejidad y profundidad de detalles podría confundir al lector no iniciado. Sin embargo, parece justo que deje constancia de que consiste en una cuerda cerrada que tiene dos tipos de vibraciones, en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario, que son tratadas de diferente.

Las vibraciones en el sentido de las agujas de reloj viven en un espacio de diez dimensiones. Las vibraciones de sentido contrario viven en un espacio de veintiséis dimensiones, de las que dieciséis han sido compactificadas (recordemos que en la teoría pentadimensional Kaluza-Klein, la quinta dimensión se compactificaba curvándose en un circulo). La cuerda heterótica debe su al hecho de que las vibraciones en el sentido de las agujas de reloj y en el sentido contrario viven en dos dimensiones diferentes pero se combinan para producir una sola teoría de supercuerdas. Esta es la razón de que se denomine según la palabra griega heterosis, que significa “vigor híbrido”.

En conclusión, las simetrías que vemos a nuestro alrededor, el arcoíris a las flores y a los cristales, pueden considerarse en última instancia como manifestaciones de fragmentos de la teoría deca-dimensional original. Riemann y Einstein habían confiado en llegar a una comprensión geométrica de por qué las fuerzas pueden determinar el movimiento y la naturaleza de la materia.

La teoría de cuerdas, a partir del descubrimiento Veneziano-Suzuki, estaba evolucionando atrás buscando las huellas de Faraday, Riemann, Maxwell y Einstein poder construir una teoría de campos de cuerdas. De hecho, toda la física de partículas estaba basada en teoría de campos. La única teoría no basada en teoría de campos era la teoría de cuerdas.

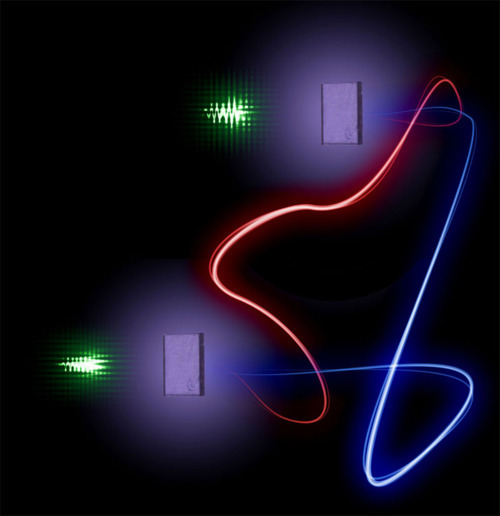

De la teoría de cuerdas combinada con la supersimetría dio lugar a la teoría de supercuerdas. La cuerda es un objeto unidimensional que en nueva teoría se utiliza remplazando la idea de la partícula puntual de la teoría cuántica de campos. La cuerda se utiliza en la teoría de partículas elementales y en cosmología y se representa por una línea o lazo (una cuerda cerrada). Los estados de una partícula pueden ser producidos por ondas estacionarias a lo largo de esta cuerda.

En teoría se trata de unificar a todas las fuerzas fundamentales incorporando simetría y en la que los objetos básicos son objetos unidimensionales que tienen una escala de 10-35 metros y, como distancias muy cortas están asociadas a energías muy altas, este caso la escala de energía requerida es del orden de 1019 GeV, que está muy por encima de la que hoy en día pueda alcanzar cualquier acelerador de partículas.

Antes expliqué, las cuerdas asociadas con los bosones sólo son consistentes como teorías cuánticas en un espacio-tiempo de 26 dimensiones; aquella asociadas con los fermiones sólo lo son en un espacio tiempo de 10 dimensiones. Ya se ha explicado que las dimensiones extras, además de las normales que podemos constatar, tres de espacio y una de tiempo, como la teoría de Kaluza-Klein, están enrolladas en una distancia de Planck. De , inalcanzables.

Una de las características más atractivas de la teoría de supercuerdas es que dan lugar a partículas de espín 2, que son identificadas con los gravitones (las partículas que transportan la gravedad y que aún no se han podido localizar). Por tanto, una teoría de supercuerdas automáticamente contiene una teoría cuántica de la interacción gravitacional. Se piensa que las supercuerdas, al contrario que ocurre con otras teorías ( ellas el Modelo Estándar), están libres de infinitos que no pueden ser eliminados por renormalización, que plagan todos los intentos de construir una teoría cuántica de campos que incorpore la gravedad. Hay algunas evidencias de que la teoría de supercuerdas está libre de infinitos, pero se está a la búsqueda de la prueba definitiva.

Aunque no hay evidencia directa de las supercuerdas, algunas características de las supercuerdas son compatibles con los hechos experimentales observados en las partículas elementales, como la posibilidad de que las partículas no respeten paridad, lo que en efecto ocurre en las interacciones débiles.

Extrañas configuraciones a las que, algunos físicos le quieren sacar lo que seguramente no se encuentra en ellas

Estoy convencido de que la teoría de supercuerdas será finalmente corroborada por los hechos y, ello, se necesitará algún tiempo; no se puede aún comprobar ciertos parámetros teóricos que esas complejas matemáticas a las que llaman topología nos dicen que son así.

Habrá que tener siempre a mano las ecuaciones de Einstein, las funciones modulares de Ramanujan y el Supertensor métrico de ese genio matemático que, al igual que Ramanujan, fue un visionario llamado Riemann.

Las historias de estos dos personajes, en cierto modo, son muy parecidas. Tanto Riemann como Ramanujan murieron antes de cumplir los 40 años y, también en ambos casos, en difíciles. Estos personajes desarrollaron una actividad matemática sólo comparable al trabajo de toda la vida de muchos buenos matemáticos.

¿Cómo es posible que, para proteger la simetría conforme original por su destrucción por la teoría cuántica, deben ser milagrosamente satisfechas cierto número de identidades matemáticas, que precisamente son las identidades de la función modular de Ramanujan?

En este trabajo he expresado que las leyes de la naturaleza se simplifican cuando se expresan en dimensiones más altas. Sin embargo, a la luz de la teoría cuántica, debo corregir algo esta afirmación, y para decirlo correctamente debería decir: las leyes de la naturaleza se simplifican cuando se expresan coherentemente en dimensiones más altas. Al añadir la palabra coherentemente hemos señalado un punto crucial, la ligadura nos obliga a utilizar las funciones modulares de Ramanujan, que fijan en diez de dimensiones del espacio-tiempo. Esto a su vez, puede facilitarnos la clave decisiva para explicar el origen del universo.

emilio silvera

Nov

16

Partículas, antipartículas, fuerzas…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

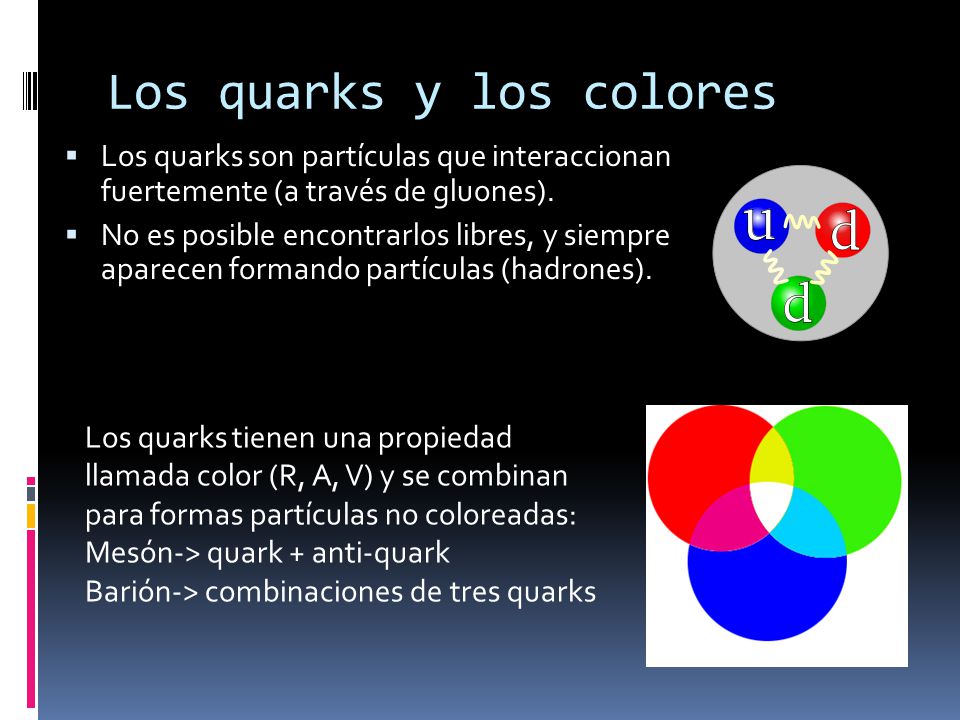

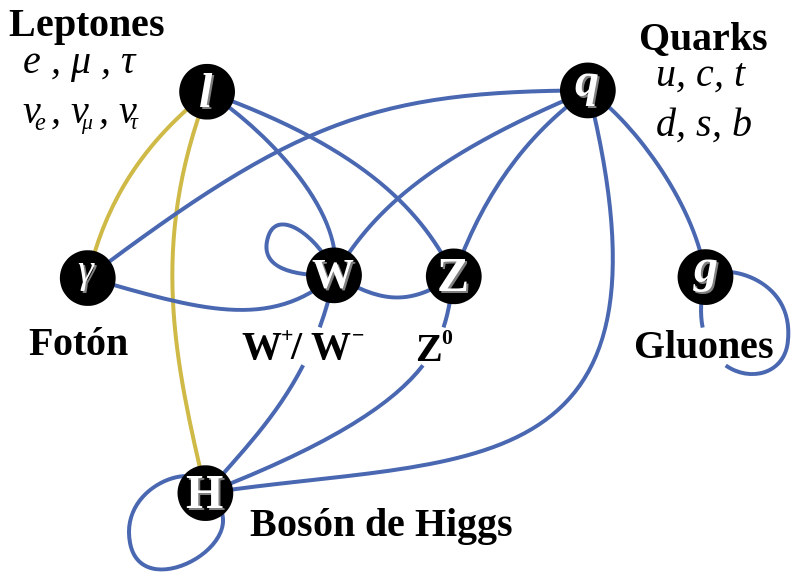

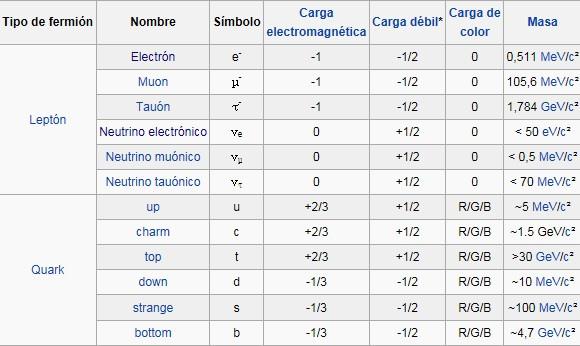

Bajo la “definición basada en quarks y leptones”, las partículas elementales y compuestas formadas de quarks (en púrpura) y leptones (en verde) serían la “materia”; mientras los bosones “izquierda” (en rojo) no serían materia. Sin embargo, la energía de interacción inherente a partículas compuestas (por ejemplo, gluones, que implica a los neutrones y los protones) contribuye a la masa de la materia ordinaria.

Esquema de una aniquilación electrón-positrón.

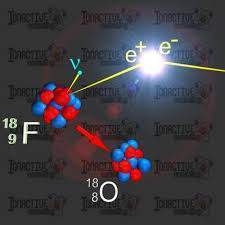

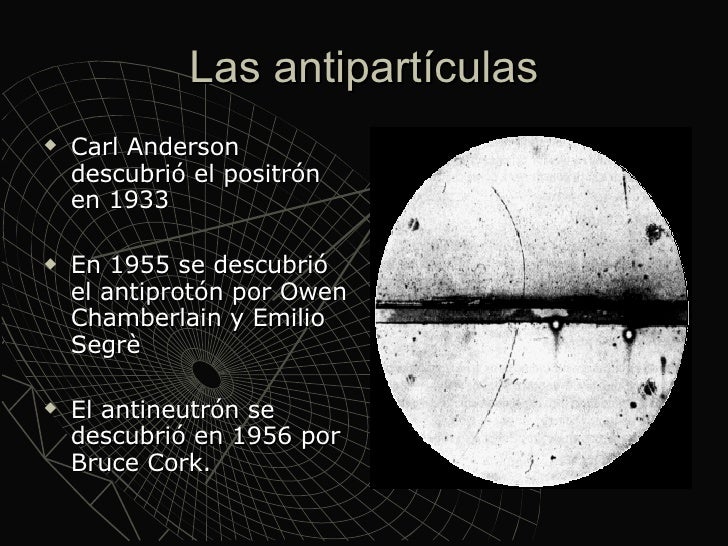

Ya hemos descrito en trabajos anteriores las dos familias de partículas elementales: Quarks y Leptones. Pero hasta ahí, no se limita la sociedad del “universo” infinitesimal. Existen además las antifamilias. A quarks y electrones se asocian, por ejemplo, antiquarks y antielectrones. A cada partícula, una antipartícula.

Uno de los primeros éxitos de la teoría relativista del campo cuántico fue la predicción de las antipartículas: nuevos cuantos que eran la imagen especular de las partículas ordinarias. Las antipartículas tienen la misma masa y el mismo spin que sus compañeras las partículas ordinarias, pero cargas inversas. La antipartícula del electrón es el positrón, y tiene, por tanto, carga eléctrica opuesta a la del electrón. Si electrones y positrones se colocan juntos, se aniquilan, liberando la energía de sus masas según la equivalencia masa-energía einsteniana.

¿Cómo predijeron los físicos la existencia de anti-partículas? Bueno, por la «interpretación estadística» implicaba que la intensidad de un campo determinaba la probabilidad de hallar sus partículas correspondientes. Así pues, podemos imaginar un campo en un punto del espacio describiendo la creación o aniquilación de sus partículas cuánticas con una probabilidad concreta. Si esta descripción matemática de la creación y aniquilación de partículas cuánticas se inserta en el marco de la teoría relativista del campo cuántico, no podemos contar con la posibilidad de crear una partícula cuántica sin tener también la de crear un nuevo género de partícula: su anti-partícula. La existencia de antimateria es imprescindible para una descripción matemáticamente coherente del proceso de creación y aniquilación según la teoría de la relatividad y la teoría cuántica.

La misteriosa sustancia conocida como “materia oscura” puede ser en realidad una ilusión, creada por la interacción gravitacional entre partículas de corta vida de materia y antimateria. Un mar hirviente de partículas en el espacio puede crear la gravedad repulsiva.

Puede ser posible que las cargas gravitacionales en el vacío cuántico podrían proporcionar una alternativa a la “materia oscura”. La idea se basa en la hipótesis de que las partículas y antipartículas tienen cargas gravitacionales de signo opuesto. Como consecuencia, los pares de partícula-antipartícula virtuales en el vacío cuántico y sus dipolos de forma gravitacional (una carga gravitacional positivos y negativos) pueden interactuar con la materia bariónica para producir fenómenos que se suele atribuir a la materia oscura. Fue el físico del CERN, Dragan Slavkov Hajdukovic, quien propuso la idea, y demostró matemáticamente que estos dipolos gravitacionales podrían explicar las curvas de rotación de las galaxias observadas sin la materia oscura en su estudio inicial. Sin embargo, señaló que quedaba mucho por hacer.

Pero sigamos con la cuántica…

El pionero en comprender que era necesario que existiesen anti-partículas fue el físico teórico Paul Dirac, que hizo varías aportaciones importantes a la nueva teoría cuántica. Fue él quien formuló la ecuación relativista que lleva hoy su nombre, y a la que obedece el campo electrónico; constituye un descubrimiento comparable al de las ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Cuando resolvió su ecuación, Dirac se encontró con que además de describir el electrón tenía soluciones adicionales que describían otra partícula con una carga eléctrica opuesta a la del electrón. ¿Qué significaría aquello? En la época en que Dirac hizo esta observación, no se conocían más partículas con esta propiedad que el protón. Dirac, que no deseaba que las partículas conocidas proliferasen, decidió que las soluciones adicionales de su ecuación describían el protón.

Pero, tras un análisis más meticuloso, se hizo evidente que las partículas que describían las soluciones adicionales tenían que tener exactamente la misma masa que el electrón. Quedaba así descartado el protón, cuya masa es por lo menos, 1.800 veces mayor que la del electrón. Por tanto, las soluciones adicionales tenían que corresponder a una partícula completamente nueva de la misma masa que el electrón, pero de carga opuesta: ¡El antielectrón! Esto quedó confirmado a nivel experimental en 1932 cuando Carl Anderson, físico del Instituto de Tecnología de Calífornia, detectó realmente el antielectrón, que hoy se llama positrón.

Antes de empezar, debemos recordar que el Premio Nobel de Física de 1936 se repartió a partes iguales entre Victor Franz Hess y Carl David Anderson. Merece la pena leer la Nobel Lecture de Carl D. Anderson, “The production and properties of positrons,” December 12, 1936, quien nos explica que en esta imagen un “electrón” de 63 MeV atraviesa un placa de plomo de 6 mm y emerge con una energía de 23 MeV, pero lo hace con la curvatura “equivocada” como si fuera una partícula de carga positiva, como si fuera un protón pero con la masa de un electrón. La Nobel Lecture muestra muchas otras fotografías de positrones y electrones. Anderson afirma: “The present electron theory of Dirac provides a means of describing many of the phenomena governing the production and annihilation of positrons.”

Por otro lado, el Premio Nobel de Física de 1933 se repartió a partes iguales entre Erwin Schrödinger y Paul Adrien Maurice Dirac. También vale la pena leer la Nobel Lecture de Paul A. M. Dirac, “Theory of electrons and positrons,” December 12, 1933, aunque no cuente la historia de su descubrimiento, afirma que su ecuación predice el “antielectrón” de soslayo: ”There is one other feature of these equations which I should now like to discuss, a feature which led to the prediction of the positron.” (fuente: Francis (th)E mule Science’s News).

La aparición de las anti-partículas cambió definitivamente el modo de pensar de los físicos respecto a la materia. Hasta entonces, se consideraba la materia permanente e inmutable. Podían alterarse las moléculas, podían desintegrarse los átomos en procesos radiactivos, pero los cuántos fundamentales se consideraban invariables. Sin embargo, tras el descubrimiento de la anti-materia realizado por Paul Dirac hubo que abandonar tal criterio. Heisenberg lo expresaba así:

“Creo que el hecho de que Dirac haya descubierto partículas y antipartículas, ha cambiado toda nuestra visión de la física atómica… creo que, hasta entonces, todos los físicos habían concebido las partículas elementales siguiendo los criterios de la filosofía de Demócrito, es decir, considerando esas partículas elementales como unidades inalterables que se hallan en la naturaleza como algo dado y son siempre lo mismo, jamás cambian, jamás pueden transmutarse en otra cosa. No son sistemas dinámicos, simplemente existen en sí mismas. Tras el descubrimiento de Dirac, todo parecía distinto, porque uno podía preguntar: ¿por qué un protón no podría ser a veces un protón más un par electrón-positrón, etc.?… En consecuencia, el problema de la división de la materia había adquirido una dimensión distinta.”

Dado que la anti-materia tiene la misma masa que la materia, es decir son de la misma magnitud y signo (la definición de masa es positiva siempre), el efecto gravitacional de la anti-materia no debe ser distinto de la materia, es decir, siempre sera un efecto atractivo. Pero, ¿acaso no importa la equivalencia establecida de anti-partícula viajando al futuro = partícula viajando al pasado?

Existe un “universo” que se nos escapa de la comprensión

La respuesta es sí. Dicha equivalencia proviene de algo llamado simetría CPT (Charge-Parity-Time), y nos dice que la equivalencia entre las partículas y anti-partículas no solo corresponde a realizar una transformación sobre la carga, sino también sobre la paridad y el tiempo. La carga no afecta la gravedad, pero la paridad y el tiempo si la afectan. En otras palabras, al modificarse el tiempo (poner el tiempo al revés) y el espacio (la paridad es “girar” el espacio), estamos alterando el espacio-tiempo, y como la teoría general de la relatividad lo afirma, es la geometría de este el que determina la gravedad.

El carácter mutable de la materia se convirtió en piedra angular de la nueva física de partículas. El hecho de que partículas y antipartículas puedan crearse juntas a partir del vacío si se aporta energía suficiente, no sólo es importante para entender cómo se crean las partículas en aceleradores de alta energía, sino también para entender los procesos cuánticos que se produjeron en el Big Bang.

Como ya lo hemos expresado, el conocimiento que se obtuvo sobre la existencia de anti-familias de partículas o familias de anti-partículas es una consecuencia de la aplicación de la teoría relativista del campo cuántico, para cada partícula existe una partícula que tiene la misma masa pero cuya carga eléctrica (y otras llamadas cargas internas) son de signo opuesto. Estas son las anti-partículas. Así, al conocido electrón, con carga negativa, le corresponde un «electrón positivo» como anti-partícula, llamado positrón, descubierto en 1932. El anti-protón, descubierto en 1956, tiene la misma masa que el protón, pero carga eléctrica negativa de igual valor. El fotón, que no tiene masa ni carga eléctrica, puede ser considerada su propia anti-partícula.

Un agujero negro es un objeto que tiene tres propiedades: masa, espín y carga eléctrica. La forma del material en un agujero negro no se conoce, en parte porque está oculta para el universo externo, y en parte porque, en teoría, el material continuaría colapsando hasta tener radio cero, punto conocido como Singularidad, de densidad infinita.

Un agujero negro tiene tres propiedades: masa, espín y carga eléctrica. La forma del material de un agujero negro no se conoce, en parte porque está oculta para el universo externo, y en parte porque, en teoría, el material continuaría colapsando hasta tener radio cero, punto conocido como singularidad, de densidad infinita.

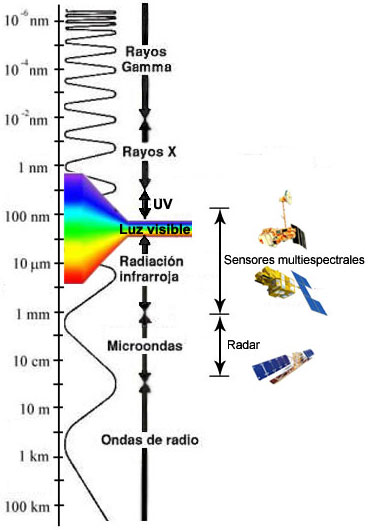

La luz (fotones), no son una onda distinta que un electrón o protón, etc.

1°- “No se dispersan”, no son más pequeñas, como las ondas del agua (olitas) cuando tiramos una piedra, a medida que se alejan de su centro; sino que en el caso de la luz son menos partículas, pero son siempre el mismo tipo de onda (determinada frecuencia), igual tamaño.

2°- Las ondas con más energía son más grandes, los fotones al igual que las partículas son más pequeñas, contra toda lógica (contracción de Lorentz).

3°- No necesitan de un medio material para desplazarse. Viajan en el vacío. El medio que usan para viajar, es el mismísimo espacio.

4°- Su cualidad de onda no es diferente de las partículas. Lo podemos ver en la creación de pares y la cualidad de onda de las partículas, etc. En ningún momento la partícula, es una cosa compacta (ni una pelotita), siempre es una onda, que no se expande. En la comparación con la ola, sería como un “montón” o un “pozo” de agua, con una dirección, lo que conocemos como ecuación de Schrödinger. En ningún momento la partícula, es una pelotita; la ola sobre el agua, no es un cuerpo que se mueve sobre el agua, no es un montón de agua que viene (aunque parece), sino una deformación del agua. Así la partícula, no es un montón de algo, sino una deformación del espacio.

La curvatura está relacionadas con la probabilidad de presencia, no es una bolita que está en uno de esos puntos, sino que es una onda en esa posición. El fotón es una onda que no necesita de un medio material para propagarse, se propaga por el espacio vacío. Así como una onda de sonido es una contracción-expansión del medio en que se propaga, el fotón es una contracción-expansión del espacio (del mismísimo espacio), razón por la cual entendemos que el espacio se curva, se contrae y expande. La rigidez del medio, da la velocidad de la deformación (velocidad de la onda), en el caso de la rigidez del espacio da una velocidad “c”.Esta onda por causa de la contracción del tiempo (velocidad “c”), no se expande, sino que se mantiene como en su origen (para el observador ), como si fuese una “burbuja”, expandida o contraída, en cada parte, positiva-negativa.

Cada partícula está caracterizada por un cierto número de parámetros que tienen valores bien definidos: su masa, carga eléctrica, spin o rotación interna y otros números, conocidos como cuánticos. Estos parámetros son tales que, en una reacción, su suma se mantiene y sirve para predecir el resultado. Se dice que hay conservación de los números cuánticos de las partículas. Así, son importantes el número bariónico, los diversos números leptónicos y ciertos números definidos para los quarks, como la extrañeza, color, etc. Estos últimos y sus antipartículas tienen cargas eléctricas (± 1/3 o ± 2/3) y números bariónicos (±1/3) fraccionarios. No todos los números asociados a cada partícula han sido medidos con suficiente precisión y no todas las partículas han sido detectadas en forma aislada, por lo menos de su ligamento, como el caso de

loquarksy de los gluones.

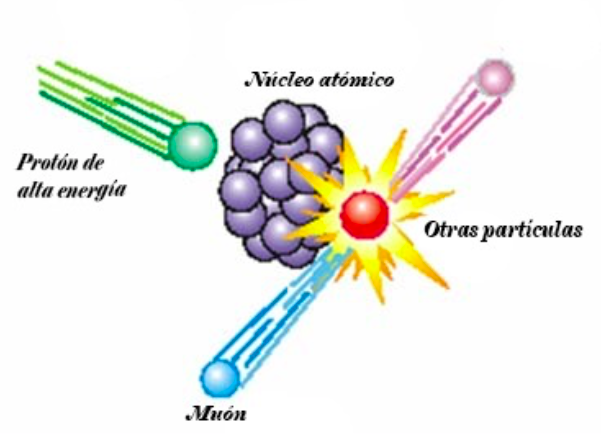

Los gluones son una especie de «partículas mensajeras» que mantienen unidos a los quarks. Su nombre proviene del término inglés “glue”, que significa pegamento, en español quizás podría ser gomón. Ahora, en cuanto a los quarks, ya hicimos referencia de ellos anteriormente. Pero recordemos aquí, que fueron descubiertos en 1964 por Murray Gell-Mann, como los componentes más reducidos de la materia. Hasta entonces se pensaba que los átomos consistían simplemente en electrones rodeando un núcleo formado por protones y electrones.

En estado natural, quarks y gluones no tienen libertad. Pero si se eleva la temperatura a niveles 100.000 veces superiores, como se ha hecho en aceleradores de partículas, a la del centro del Sol, se produce el fenómeno del desconfinamiento y por un brevísimo tiempo quedan libres. En ese preciso momento aparece lo que se suele llamar plasma, «una sopa de quarks y gluones» que equivale al estado en que se podría haber encontrado la naturaleza apenas una milésima de segundo luego del Big Bang.

Recientemente se ha descubierto un nuevo estado de la materia, esta vez a niveles muy altos de energía, que los científicos han denominado Plasma Gluón-Quark. La transición ocurre a temperaturas alrededor de cien mil millones de grados y consiste en que se rompen las fuertes ligaduras que mantienen unidos los quarks dentro de los núcleos atómicos. Los protones y neutrones están formados, cada uno, por 3 quarks que se mantienen unidos gracias a los gluones (El gluón es la partícula portadora de interacción nuclear fuerte, fuerza que mantiene unida los núcleos atómicos). A temperaturas superiores se vence la fuerza nuclear fuerte y los protones y neutrones se dividen, formando esta sopa denominada plasma Gluón-Quark.

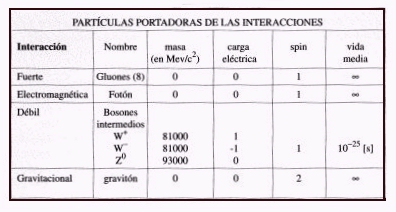

Pero por ahora aquí, nos vamos a quedar con los quarks al natural. Normalmente, los quarks no se encuentra en un estado separados, sino que en grupos de dos o tres. Asimismo, la duración de las vidas medias de las partículas, antes de decaer en otras, es muy variable (ver tablas).

Por otra parte, las partículas presentan una o más de las siguientes interacciones o fuerzas fundamentales entre ellas. Por un lado se tiene la gravitación y el electromagnetismo, conocidas de la vida cotidiana. Hay otras dos fuerzas, menos familiares, que son de tipo nuclear y se conocen como interacciones fuertes y débiles.

La gravitación afecta a todas las partículas, es una interacción universal. Todo cuerpo que tiene masa o energía está sometido a esta fuerza. Aunque es la más débil de las interacciones, como las masas son siempre positivas y su alcance es infinito, su efecto es acumulativo. Por ello, la gravitación es la fuerza más importante en cosmología.

Los campos magnéticos están presentes por todo el Universo

La fuerza electromagnética se manifiesta entre partículas con cargas eléctricas. A diferencia de las demás, puede ser de atracción (entre cargas de signos opuestos) o de repulsión (cargas iguales). Esta fuerza es responsable de la cohesión del átomo y las moléculas. Mantiene los objetos cotidianos como entidades con forma propia. Un vaso, una piedra, un auto, el cuerpo humano. Es mucho más fuerte que la gravitación y aunque es de alcance infinito, las cargas de distinto signo se compensan y sus efectos no operan a grandes distancias. Dependiendo de las circunstancias en que actúen, estas interacciones pueden manifestarse como fuerzas eléctricas o magnéticas solamente, o como una mezcla de ambos tipos.

La Fuerza Nuclear Débil: otra fuerza nuclear, considerada mucho más débil que la Fuerza Nuclear Fuerte. El fenómeno de decaimiento aleatorio de la población de las partículas subatómicas (la radioactividad) era difícil de explicar hasta que el concepto de esta fuerza nuclear adicional fue introducido.

La interacción nuclear débil es causa de la radioactividad natural y la desintegración del neutrón. Tiene un rol capital en las reacciones de fusión del hidrógeno y otros elementos en el centro de las estrellas y del Sol. La intensidad es débil comparada con las fuerzas eléctricas y las interacciones fuertes. Su alcance es muy pequeño, sólo del orden de 10-15 cm.

La interacción fuerte es responsable de la cohesión de los núcleos atómicos. Tiene la intensidad más elevada de todas ellas, pero es también de corto alcance: del orden de 10-13 cm. Es posible caracterizar las intensidades de las interacciones por un número de acoplamiento a, sin dimensión, lo que permite compararlas directamente:

Fuerte as = 15

Electromagnéticas a = 7,3 x 10-3

Débil aw 3,1 x 10-12

Gravitacional aG = 5,9 x 10-39

Por otro lado, la mecánica cuántica considera que la interacción de dos partículas se realiza por el intercambio de otras llamadas «virtuales». Tienen ese nombre porque no son observables: existen por un tiempo brevísimo, tanto más corto cuanto mayor sea su masa, siempre que no se viole el principio de incertidumbre de Heisenberg de la teoría cuántica (que en este contexto dice que el producto de la incertidumbre de la energía por el tiempo de vida debe ser igual o mayor que una constante muy pequeña). Desaparecen antes de que haya tiempo para que su interacción con otras partículas delate su existencia.

El fotón virtual común se desplaza hacia la partícula menos energética.

Dos partículas interactúan al emitir una de ellas una partícula virtual que es absorbida por la otra. Su emisión y absorción cambia el estado de movimiento de las originales: están en interacción. Mientras menos masa tiene la partícula virtual, más lejos llega, mayor es el rango de la interacción. El alcance de la interacción es inversamente proporcional a la masa de la partícula portadora o intermedia. Por ejemplo, la partícula portadora de la fuerza electromagnética es el fotón, de masa nula y, por lo tanto, alcance infinito. La interacción gravitacional también tiene alcance infinito y debe corresponder a una partícula de masa nula: se le denomina gravitón. Naturalmente tiene que ser neutro. (Aún no ha sido vistos ni en pelea de perros).

Como ya hicimos mención de ello, a las fuerzas nucleares se les asocian también partículas portadoras. Para la interacción débil estas partículas se llaman bosones intermedios, expresados como W+, W- y Zº (neutro). El W- es anti-partícula del W+. Los W tienen masas elevadas comparadas con las otras partículas elementales. Lo de bosones les viene porque tienen spin entero, como el fotón y el gravitón, que también los son, pero que tienen masas nulas. Las fuerzas fuertes son mediadas por unas partículas conocidas como gluones, de los cuales habría ocho. Sin embargo, ellos no tienen masa, pero tienen algunas de las propiedades de los quarks, que les permiten interactuar entre ellos mismos. Hasta ahora no se han observado gluones propiamente tal, ya que lo que mencionamos en párrafos anteriores corresponde a un estado de la materia a la que llamamos plasma. Claro está, que es posible que un tiempo más se puedan detectar gluones libres cuando se logre aumentar, aún más, la temperatura, como está previsto hacerlo en el acelerador bautizado como “Relativistic Heavy Ion Collider”, empotrado en Estados Unidos de Norteamérica.

TABLA DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS PORTADORAS DE LAS INTERACCIONES FUNDAMENTALES

Una partícula y su antipartícula no pueden coexistir si están suficientemente cerca como para interactuar. Si ello ocurre, ellas se destruyen mutuamente: hay aniquilación de las partículas. El resultado es radiación electromagnética de alta energía, formada por fotones gamma. Así, si un electrón está cercano a un positrón se aniquilan en rayos gamma. Igual con un par protón-antiprotón muy próximos.

La reacción inversa también se presenta. Se llama «materialización o creación de partículas» de un par partícula-antipartícula a partir de fotones, pero se requieren condiciones físicas rigurosas. Es necesario que se creen pares partícula-antipartícula y que los fotones tengan una energía mayor que las masas en reposo de la partículas creadas. Por esta razón, se requieren fotones de muy alta energía, de acuerdo a la relación de Einstein E=mc2 . Para dar nacimiento a electrones/positrones es necesario un campo de radiación de temperaturas mayores a 7×109 °K. Para hacer lo mismo con pares protón/antiprotón es necesario que ellas sean superiores a 2×1012 °K. Temperaturas de este tipo se producen en los primeros instantes del universo.

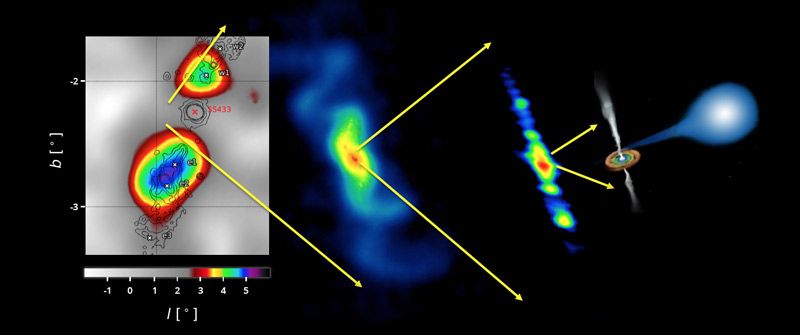

Imagen: El pasado 12 de abril, uno de los instrumentos del observatorio espacial, el Telescopio de Área Grande (LAT), concebido y ensamblado en el National Accelerator Laboratory SLAC del Departamento de Energía, operado en la Universidad de Stanford, California, obtuvo el hito histórico con su detección 1.000.000.000 (mil millones) de rayos gamma extraterrestres.

“Luego de tres años de observación y análisis de los datos recabados a partir de observar día y noche tres cuartas partes de la bóveda celeste, identificamos una fuente de rayos gamma de TeVs muy particular. Se trata de un sistema binario conformado por una estrella de neutrones de unas 16 masas solares y una estrella supergigante de tipo A de 40 masas solares, las cuales orbitan una alrededor de otra a una distancia equivalente a un tercio de la distancia entre el Sol y Mercurio.”

Los rayos gamma están presentes en explosiones de supernovas, colisión de estrellas de neutrones… Todos los sucesos de altas energías los hace presente para que nuestros ingenios los detecten y podamos conocer lo que la materia esconde en lo más profundo de sus “entrañas”. Aún no hemos podido conocer en profundidad la materia ni sabemos, tampoco, lo que realmente es la luz.

emilio silvera

Nov

14

Simetría CP y otros aspectos de la Física

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (2)

Comments (2)

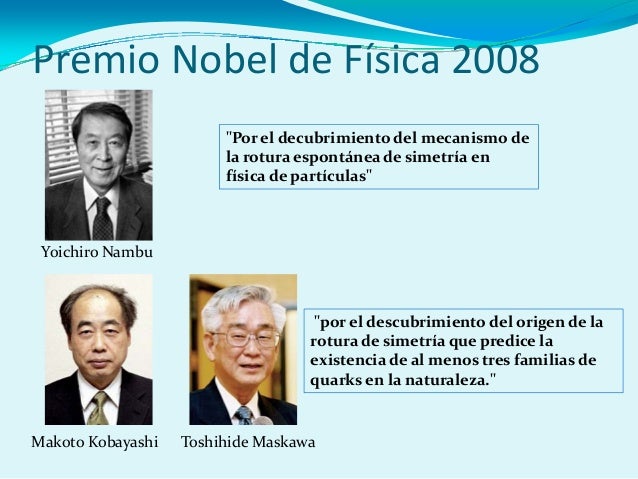

Los quarks al otro lado del espejo. Científicos del Laboratorio Nacional Jefferson Lab (EEUU) han verificado la rotura de la simetría de paridad (también llamada simetría del espejo) en los quarksmediante el bombardeo de núcleos de deuterio con electrones de alta energía. Los núcleos de deuterioestán formados por un protón y un neutrón, es decir, por tres quarks arriba y tres quarks abajo. La dispersión inelástica entre un electrón y un quark, es decir, su colisión, está mediada por la interacción electrodébil, tanto por la fuerza electromagnética como por la fuerza débil. Esta última es la única interacción fundamental que viola la simetría de paridad.

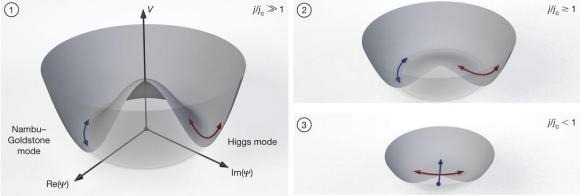

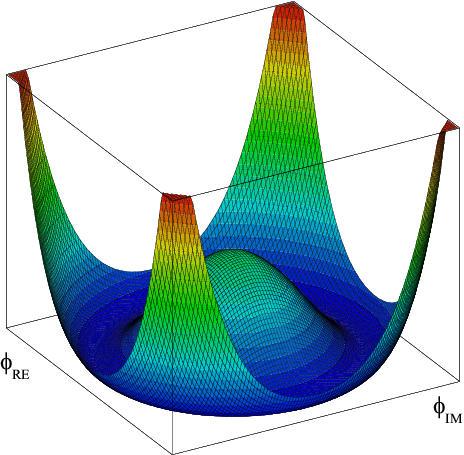

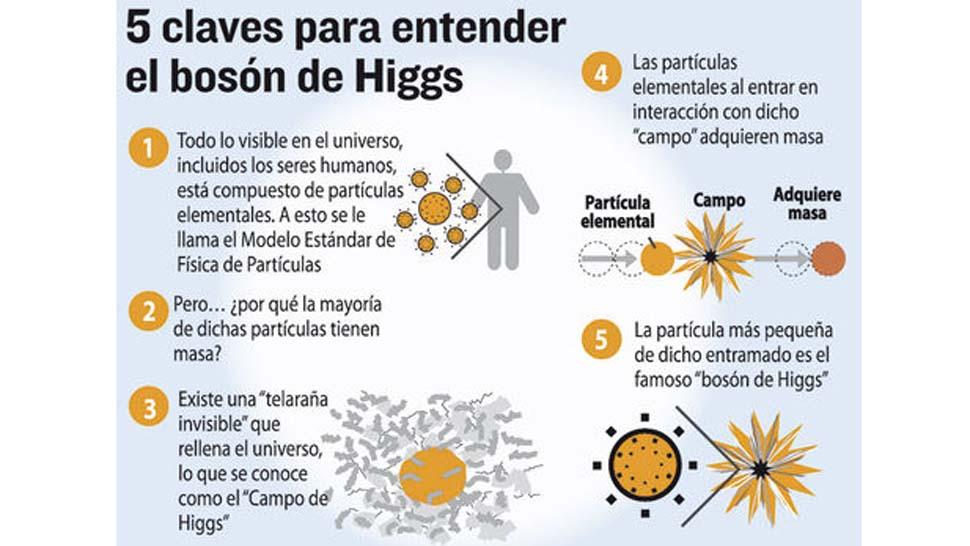

Tenemos que saber cómo la violación de la simetría CP (el proceso que originó la materia) aparece, y, lo que es más importante, hemos de introducir un nuevo fenómeno, al que llamamos campo de Higgs, para preservar la coherencia matemática del modelo estándar. La idea de Higgs, y su partícula asociada, el bosón de Higgs, cuenta en todos los problemas que he mencionado antes. Parece, con tantos parámetros imprecisos (19) que, el modelo estándar se mueve bajo nuestros pies.

Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama “supergravedad”, “súpersimetría”, “supercuerdas” “teoría M” o, en último caso, “teoría de todo o gran teoría unificada”.

La Física nos lleva de vez en cuando a realizar viajes alucinantes. Se ha conseguido relacionar y vibrar a dos diamantes en el proceso conocido como entrelazamiento cuántico. El misterioso proceso, al que el propio Eisntein no supo darle comprensión completa, supone el mayor avance la fecha y abre las puertas de la computación cuántica. que nos hagamos una idea del hallazgo, en 1935 Einstein lo llegó a denominar la “acción fantasmal a distancia”. Un efecto extraño en donde se conecta un objeto con otro de manera que incluso si están separados por grandes distancias, una acción realizada en uno de los objetos afecta al otro.

Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo (¿y Perelman? ¿Por qué nos se ha implicado?). Hablan de 10, 11 y 26 dimensiones, siempre, todas ellas espaciales menos una que es la temporal. Vivimos en cuatro: tres de espacio (este-oeste, norte-sur y arriba-abajo) y una temporal. No podemos, ni sabemos o no es posible instruir, en nuestro cerebro (también tridimensional), ver más dimensiones. Pero llegaron Kaluza y Klein y compactaron, en la longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. ¡Problema solucionado! Pero se sigue hablando de partículas supersimétricas.

Hablamod de la longitud de Planck, definiéndola como aquella longitud que para cierta masa su radio de Schwarzschild y su longitud de onda Compton tendrán los mismos valores. Esto nos conduce a la siguiente fórmula:

y cuyo valor usando las mediciones que hoy se tienen para las constantes físicas resulta ser (en la página 480 de su trabajo, Planck obtiene 4.13·10-33 centímetros):

¿Quién puede ir a la longitud de Planck para verla?

La puerta de las dimensiones más altas quedó abierta y, a los teóricos, se les regaló una herramienta maravillosa. En el Hiperespacio, todo es posible. Hasta el matrimonio de la relatividad general y la mecánica cuántica, allí si es posible encontrar esa soñada teoría de la Gravedad cuántica.

Así que, los teóricos, se han embarcado a la búsqueda de un objetivo audaz: buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intento calor del universo en sus primeros tiempos, una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas. Todo debe ser contestado a partir de una ecuación básica.

¿Dónde radica el problema?

El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo de la observación, o no lo tiene todavía si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello, no la tiene ni la nueva capacidad energético del acelerador de partículas LHC . Ni sumando todos los aceleradores de partículas de nuestro mundo, podríamos lograr una energía de Planck (1019 GeV), que sería necesaria para poder llegar hasta las cuerdas vibrantes de la Teoría. Ni en las próximas generaciones seremos capaces de poder utilizar tal energía.

La verdad es que, la teoría que ahora tenemos, el Modelo Estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido a altas energías. Sabemos sobre las partíoculas elementales que conforman la materia bariónica, es decir, los átomos que se juntan para formar moléculas, sustancias y cuerpos… ¡La materia! Pero, no sabemos si, pudiera haber algo más elemental aún más allá de los Quarks y, ese algo, pudieran ser esas cuerdas vibrantes que no tenemos capacidad de alcanzar.

¡Necesitamos algo más avanzado!

Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las Cuando su autor lanzó la idea al mundo, resultó además de nueva muy extraña. El secreto de todo radica en conseguir la simplicidad: el átomo resulto ser complejo lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones, resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo, tan pequeño, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones y, ahora, queremos continuar profundizando, sospechamos, que después de los quarks puede haber algo más.

Con 7 TeV fue suficiente para encontrar la famosa partícula de Higgs pero…

Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el vacío y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por este campo, toman masa. Esto no es por sí mismo destacable, pues las partículas pueden tomar energía de los campos (gauge) de los que hemos comentado, del campo gravitatorio o del electromagnético. Si llevamos un bloque de plomo a lo alto de la Torre Eiffel, el bloque adquiriría energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra.

Como E=mc2, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del Sistema Tierra-bloque de plomo. Aquí hemos de añadirle amablemente un poco de complejidad a la venerable ecuación de Einstein. La masa, m, tiene en realidad dos partes. Una es la masa en reposo, m0, la que se mide en el laboratorio cuando la partícula está en reposo. La partícula adquiere la otra parte de la masa en virtud de su movimiento (como los protones en el acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a c) o en virtud de su energía potencial de campo. Vemos una dinámica similar en los núcleos atómicos. Por ejemplo, si separamos el protón y el neutrón que componen un núcleo de deuterio, la suma de las masas aumenta.

Peor la energía potencial tomada del campo de Higgs difiere en varios aspectos de la acción de los campos familiares. La masa tomada de Higgs es en realidad masa en reposo. De hecho, en la que quizá sea la versión más apasionante de la teoría del campo de Higgs, éste genera toda la masa en reposo. Otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas.

Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan éstas al campo de Higgs.

La influencia de Higgs en las masas de los quarks y de los leptones, nos recuerda el descubrimiento por Pieter Zeeman, en 1.896, de la división de los niveles de energía de un electrón cuando se aplica un campo magnético al átomo. El campo (que representa metafóricamente el papel de Higgs) rompe la simetría del espacio de la que el electrón disfrutaba.

Hasta ahora no tenemos ni idea de que reglas controlan los incrementos de masa generados por el Higgs(de ahí la expectación creada por las nuevas energías del acelerador de partículas LHC). Pero el problema es irritante: ¿por qué sólo esas masas -Las masas de los W+, W–, y Zº, y el up, el down, el encanto, el extraño, el top y el bottom, así como los leptones – que no forman ningún patrón obvio?

Las masas van de la del electrón 0’0005 GeV, a la del top, que tiene que ser mayor que 91 GeV. Deberíamos recordar que esta extraña idea (el Higgs) se empleó con mucho éxito para formular la teoría electrodébil (Weinberg-Salam). Allí se propuso el campo de Higgs como una forma de ocultar la unidad de las fuerzas electromagnéticas y débiles. En la unidad hay cuatro partículas mensajeras sin masa -los W+, W–, Zº y fotón que llevan la fuerza electrodébil. Además está el campo de Higgs, y, rápidamente, los W y Z chupan la esencia de Higgs y se hacen pesados; el fotón permanece intacto. La fuerza electrodébilse fragmenta en la débil (débil porque los mensajeros son muy gordos) y la electromagnética, cuyas propiedades determina el fotón, carente de masa. La simetría se rompe espontáneamente, dicen los teóricos. Prefiero la descripción según la cual el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa.

Las masas de los W y el Z se predijeron con éxito a partir de los parámetros de la teoría electrodébil. Y las relajadas sonrisas de los físicos teóricos nos recuerdan que ^t Hooft y Veltman dejaron sentado que la teoría entera esta libre de infinitos.

Todos los intentos y los esfuerzos por hallar una pista del cuál era el origen de la masa fallaron. Feynman escribió su famosa pregunta: “¿Por qué pesa el muón?”. Ahora, por lo menos, tenemos una respuesta parcial, en absoluto completa. Una vez potente y segura nos dice: “!Higgs¡” Durante más de 60 años los físicos experimentadores se rompieron la cabeza con el origen de la masa, y ahora el campo Higgspresenta el problema en un contexto nuevo; no se trata sólo del muón. Proporciona, por lo menos, una fuente común para todas las masas. La nueva pregunta feynmariana podría ser: ¿Cómo determina el campo de Higgs la secuencia de masas, aparentemente sin patrón, que da a las partículas de la matería?

La variación de la masa con el estado de movimiento, el cambio de masa con la configuración del sistema y el que algunas partículas (el fotón seguramente y los neutrinos posiblemente) tengan masa en reposo nula son tres hechos que ponen entre dicho que el concepto de masa sea una tributo fundamental de la materia. Habrá que recordar aquel cálculo de la masa que daba infinito y nunca pudimos resolver; los físicos sólo se deshicieron del “renormalizándolo”, ese truco matemático que emplean cuando no saben hacerlo bien.

Ese es el problema de trasfondo con el que tenemos que encarar el problema de los quarks, los leptones y los vehículos de las fuerzas, que se diferencian por sus masas. Hace que la historia de Higgs se tenga en pie: la masa no es una propiedad intrínseca de las partículas, sino una propiedad adquirida por la interacción de las partículas y su entorno.

La idea de que la masa no es intrínseca como la carga o el espín resulta aún más plausible por la idílica idea de que todos los quarks y fotones tendrían masa cero. En ese caso, obedecerían a una simetría satisfactoria, la quiral, en la que los espines estarían asociados para siempre con su dirección de movimiento. Pero ese idilio queda oculto por el fenómeno de Higgs.

¡Ah, una cosa más! Hemos hablado de los bosones gauge y de su espín de una unidad; hemos comentado también las partículas fermiónicas de la materia (espin de media unidad). ¿Cuál es el pelaje de Higgs? Es un bosón de espin cero. El espín supone una direccionalidad en el espacio, pero el campo de Higgs de masa a los objetos dondequiera que estén y sin direccionalidad. Al Higgs se le llama a veces “bosónescalar” [sin dirección] por esa razón.

Pues justamente esto es lo que ocurre en la naturaleza cuando entra en acción la fuerza nuclear débil. Un quark tipo u cambia a uno tipo d por medio de la interacción débil así

Las otras dos partículas que salen son un anti-electrón y un neutrino. Este mismo proceso es el responsable del decaimiento radiactivo de algunos núcleos atómicos. Cuando un neutrón se convierte en un protón en el decaimiento radiactivo de un núcleo, aparece un electrón y un neutrino. Este es el origen de la radiación beta (electrones).

La interacción débil, recordareis, fue inventada por E. Fermi para describir la desintegración radiactiva de los núcleos, que era básicamente un fenómeno de poca energía, y a medida que la teoría de Fermi se desarrolló, llegó a ser muy precisa a la hora de predecir un enorme número de procesos en el dominio de energía de los 100 MeV. Así que ahora, con las nuevas tecnologías y energías del LHC, las esperanzas son enormes para, por fin, encontrar el bosón Higgs origen de la masa… y algunas cosas más.

Hay que responder montones de preguntas. ¿Cuáles son las propiedades de las partículas de Higgs y, lo que es más importante, cuál es su masa? ¿Cómo reconoceremos una si nos la encontramos en una colisión de LHC? ¿Cuántos tipos hay? ¿Genera el Higgs todas las masas, o solo las hace incrementarse? ¿Y, cómo podemos saber más al respecto? Como s su partícula, nos cabe esperar que la veamos ahora después de gastar más de 50.000 millones de euros en los elementos necesarios para ello.

También a los cosmólogos les fascina la idea de Higgs, pues casi se dieron de bruces con la necesidad de tener campos escalares que participasen en el complejo proceso de la expansión del Universo, añadiendo, pues, un peso más a la carga que ha de soportar el Higgs.

El campo de Higgs, tal y como se lo concibe ahora, se puede destruir con una energía grande, o temperaturas altas. Estas generan fluctuaciones cuánticas que neutralizan el campo de Higgs. Por lo tanto, el cuadro que las partículas y la cosmología pintan juntas de un universo primitivo puso y de resplandeciente simetría es demasiado caliente para Higgs. Pero cuando la temperatura cae bajo los 10′5grados kelvin o 100 GeV, el Higgs empieza a actuar y hace su generación de masas. Así por ejemplo, antes de Higgs teníamos unos W, Z y fotones sin masa y la fuerza electrodébil unificada.

El Universo se expande y se enfría, y entonces viene el Higgs (que engorda los W y Z, y por alguna razón ignora el fotón) y de ello resulta que la simetría electrodébil se rompe.

Tenemos entonces una interacción débil, transportada por los vehículos de la fuerza W+, W–, Z0, y por otra parte una interacción electromagnética, llevada por los fotones. Es como si para algunas partículas del campo de Higgs fuera una especie de aceite pesado a través del que se moviera con dificultad y que las hiciera parecer que tienen mucha masa. Para otras partículas, el Higgs es como el agua, y para otras, los fotones y quizá los neutrinos, es invisible.

De todas las maneras, era tanta la ignorancia que teniamos sobre el origen de la masa que, nos agarrabamos como a un clavo ardiendo el que se ahoga, en este caso, a la partícula de Higgs que, algunos, llegaron a llamar, de manera un poco exagerada:

¡La partícula Divina!

¡Ya veremos en que termina todo esto! Y que explicación se nos va ofreciendo desde el CERN en cuanto al auténtico escenario que según ellos, existe en el Universo para que sea posible que las partículas tomen su masa de ese oceáno de Higgs, en el que, según nuestro amigo Ramón Márquez, las partículas se frenan al interaccionar con el mismo y toman su masa, el lo llama el “efecto frenado”.

Peter Higgs, de la Universidad de Edimburgo, introdujo la idea en la física de partículas. La utilizaron los teóricos Steven Weinberg y Abdus Salam, que trabajaban por separado, para comprender como se convertía la unificada y simétrica fuerza electrodébil, transmitida por una feliz familia de cuatro partículas mensajeras de masa nula, en dos fuerzas muy diferentes: la QED con un fotón carente de masa y la interacción débil con sus W+, W– y Z0 de masa grande. Weinberg y Salam se apoyaron en los trabajos previos de Sheldon Glasgow, quien tras los pasos de Julian Schwinger, sabía sólo que había una teoría electrodébil unificada, coherente, pero no unió todos los detalles. Y estaban Jeffrey Goldstone y Martines Veltman y Gerard’t Hooft. También hay otras a los que había que mencionar, pero lo que siempre pasa, quedan en el olvido de manera muy injusta. Además, ¿Cuántos teóricos hacen falta para encender una bombilla?

La verdad es que, casi siempre, han hecho falta muchos. Recordemos el largo recorrido de los múltiples detalle sueltos y físicos que prepararon el terreno para que, llegara Einstein y pudiera, uniéndolo todos, exponer su teoría relativista. (Mach, Maxwell, Lorentz… y otros).

Sobre la idea de Peter Higgs, Veltman, uno de sus arquitectos, decía que era una alfombra bajo la que barríamos nuestra ignorancia. Glasgow era menos amable y lo llamó retrete donde echamos las incoherencias de nuestras teorías actuales. La objeción principal: que no teníamos la menor prueba experimental parece que se esfumó en 2012 cuando “encontraron” la dichosa partícula.

Ahora, por fin la tenemos con el LHC, y ésta pega, se la traspasamos directamente a la teoría de supercuerdas y a la materia oscura que, de momento, están en la sombra y no brillan con luz propia, toda vez que ninguna de ellas ha podido ser verificada, es decir, no sabemos si el Universo atiende a lo que en ellas se predice.

El modelo estándar es lo bastante fuerte para decirnos que la partícula de Higgs de menor masa (podría haber muchas) debe “pesar” menos de 1 TeV. ¿Por qué? Si tiene más de 1 TeV, el modelo estándar se vuelve incoherente y tenemos la crisis de la unitariedad.

Después de todo esto, llego a la conclusión de que, el campo de Higgs, el modelo estándar y nuestra idea de cómo pudo surgir el Universo dependen de que se encuentre el bosón de Higgs, Se averigue si realmente existe la materia oscura, Sepamos llegar al fondo de la Teoría de Cuerdas y confirmarla, Poder crear esa Teoría cuántica de la Gravedad…Y, en fín, seguir descubriendo los muchos misterios que no nos ejan saber lo que el Universo es. Ahora, por fin, tenemos grandes aceleradores y Telescopisos con la energía necesaria y las condiciones tecnológicas suficientes para que nos muestretodo eso que queremos saber y nos digan dónde reside esa verdad que incansables perseguimos.

El Bosón de Higss fue hallado pero todo… sigue igual.

¡La confianza en nosotros mismos, no tiene límites! Pero, no siempre ha estado justificada.

emilio silvera

Nov

13

Surgieron pensamientos que cambiaron el mundo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en Física ~

Clasificado en Física ~

Comments (0)

Comments (0)

Ludwig Boltzmann será el protagonista de hoy