Jul

21

Observadores del cielo

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Desde que existe sobre la faz de la Tierra, el ser Humano siempre ha mirado al cielo. ¿Hubo quizá momentos en que coincidieron un monolito y una puesta de Sol del solsticio de verano como en el preludio de los monos que vemos en la película e Kubrick 2001: Una Odisea del Espacio? ¿Por qué no? Las observaciones astronómicas son anteriores a la escritura. El hecho de que los seres humanos integraran los sucesos del firmamento en una visión más amplia del orden humano parece corroborar una firme configuración del cerebro para dotar de pautas y organización los acontecimientos celestes.

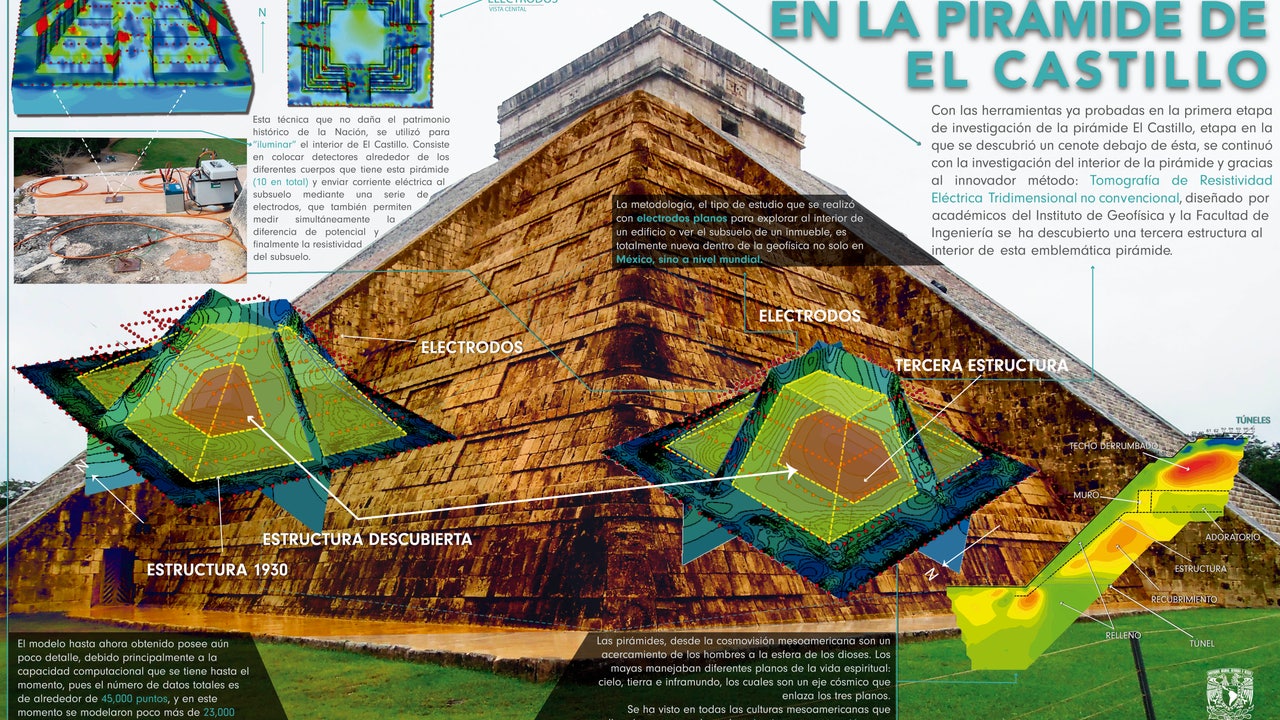

¿Estarán las respuestas en las estrellas? Aparte de las pirámides y las estelas de piedra talladas con unos elaborados glifos, su historia se conserva en unos pocos códices, entre los que figura el Libro de la Creación escrito en lengua maya-quiché, el Popol Vuh. Sin embargo, la cosmología maya tiene muchos aspectos parecidos a la cosmología de otras culturas.

Las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra básicamente. Entre las maderas se prefirieron la coba y el zapote, por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron caliza, arenisca, mármol y otras. Realizaron todo tipo de construcciones: palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, calzadas (sacbeob) que unían las ciudades principales, fortificaciones, baños de vapor (temazcal). Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de éstas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores, y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya, aun no descifrada completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Palenque y Tikal.

Y, sí, tenían una cosmología muy parecida a la de otros pueblos muy alejados de ellos y de los que no tenían medio de saber, por ejemplo, la cosmología hindú es muy parecida a la maya en lo relativo a los cicvlos alternos de destrucción y creación, y en los enormes intervalos de tiempo en que se sitúan estos ciclos; a la cosmología antigua de Mesopotamia, en el seguimiento meticuloso de los cuerpos celestes, que son manifestaciones de los dioses, y en la igualmente implacable condena de las teorías anticuadas.

También en la China antigua se registraban las estrellas

Los movimientos de los cuerpos celestes se han registrado, anotado o comentado en una variedad infinita de maneras, pero la costumbre econtinuada de observaciones astronómicas han sido consecuente a través de las distintas culturas. Está claro que ahora, contamos con tecnología que nos permite poner en órbita satélites que nos transmiten a la Tierra en forma digital, para que lleguen a las pantallas de los ordenadores situados en oficinas cerradas, sin ventanas y bañadas de luz fluorescente, todos aquellos datos que, el ojo humano sería incapaz de captar pero, sin embargo, mucho hemos perdido en romanticismo. ¿Cómo se puede comparar eso con el placer y la emoción de mirar directamente a las estrellas y la Galaxia en una hermosa noche oscura sólo iluminada por los astros del cielo?

Desde que hicieron acto de presencia las luminosas ciudades, mirar las estrellas no es ya lo que solía ser. Las estrellas son ahora tan brillantes como lo eran en los tiempos de sumerios, pero la contaminación que producen las fuentes terrestres oscurece el brillo y adultera el hermoso y virginal panorama de aquel cielo primitivo y limpio que nos deja contemplar, en todo su esplendor, el paisaje estrellado de las oscuras noches y que, en silencio, podíamos admirar y soñar y, dejar que nuestra imaginación volara hacia mundos ignotos donde criaturas extrañas esperaban nuestra presencia para intercambiar los saberes de nuestros mundos.

Alnitak , Alnilam y Mintaka son las brillantes estrellas azuladas que nuestros ancestros asombrados miraban en la oscuridad de la noche. Estamos en una impresionante constelación situada en el ecuador celeste, que representa un gran zador de la Mitología griega, Orión y que está delineado por los prominentes estrellas Betelgeuse, Rigel, Bellatris y Saiph y, la línea de tres estrellas que forman el Cinturón de Orión, son las nombradas en primer lugar, también en la zona está la Nebulosa de Orión, M42 que contiene las estrellas múltiples conocida como Trapecium y, en su borde, se encuentra la estrella doble Orionis… El lugar es una maravilla, una inmenso laboratorio natural.

Lo que nos parece mentira hoy es que, la astronomía de Mesopotamia pudiera constituir uno de los primeros tratamientos sistemáticos científicos del mundo físico. Los antiguos astrónomos con sus intentos de predecir el futuro mediante la observación de los cielos, habían desarrollado ya para el siglo IV a. de C. un sistema complejo de progresiones aritméticas y métodos de aproximación. Dado que no podían ver lo que espera a un ser en su vida futura, se aficionaron a predecir los sucesos que se producirían en los cileos. La gran cantidad de observaciones que recopilaron y sus métodos matemáticos fueron unas contribuciones cruciales para el posterior florecimiento de la astronomía entre los hindús y musulmanes, así como entre los griegos.

Claro que, el esfuarzo realizado durante más de dos mil años por los astrónomos de Mesopotamia quedaron olvidados bajo las ruinas de palacios y zigurats en lo que hoy es principalmente Irak. Todo lo que se sabía del tema procedía de unos pocos pasajes de la Biblia.

Lo que no sólo nos sorprende una y otra vez a la vista de las proporciones ciclópeas de las piedras empleadas y que hubieron de ser levantadas con los recursos mecánicos más primarios (palancas, rodillos, taludes, cuerdas…), sino porque además las famosas piedras “azules” proceden de canteras situadas en Gales, a más de 200 Km.

Todo ello nos sorprende sin duda, pero la visita de Stonehenge, conlleva otras sensaciones añadidas: porque su presencia demoledora, su disposición inerte, extraña, allí en medio como una aparición, inevitablemente nos evoca un pasado de magias y misterios que todavía hoy parecen flotar en el ambiente.

Cuanto más avanzan los estudios arqueo-astronómicos más numerosas son las pruebas de los conocimientos astronómicos de nuestros antepasados y más retrocede la fecha en que estos comenzaron. Muchos son los tesoros escondidos que desconocemos y que nos llevarían al asombro. Toda vez que, algunos de ellos nos hablan de conocimientos que, en aquellas épocas, no podemos imaginar que los pudieran atesorar.

Los hallazgos arqueológicos más antiguos muestran sorprendentes contenidos astronómicos. Stonehenge se construyó sobre conocimientos astronómicos muy precisos. También se desprende una función astronómica de la disposición de los crómlech y monolitos bretones, los trilitos ingleses, las piedras y túmulos irlandeses, la medicine Wheel de los indios norteamericanos, o la Casa Rinconada de los indios anasazi. Es evidente la importancia astronómico-religiosa de los yacimientos mayas de Uaxactun, Copán y Caracol, de las construcciones incas de Cuzco o de Machu Picchu, así como la función exquisitamente científica de antiguos observatorios astronómicos indios, árabes o chinos.

Uaxactun

Lo que no sólo nos sorprende una y otra vez a la vista de las proporciones ciclópeas de las piedras empleadas y que hubieron de ser levantadas con los recursos mecánicos más primarios (palancas, rodillos, taludes, cuerdas…), sino porque además las famosas piedras “azules” proceden de canteras situadas en Gales, a más de 200 Km.

Todo ello nos sorprende sin duda, pero la visita de Stonehenge, conlleva otras sensaciones añadidas: porque su presencia demoledora, su disposición inerte, extraña, allí en medio como una aparición, inevitablemente nos evoca un pasado de magias y misterios que todavía hoy parecen flotar en el ambiente.

2.500 años a. de C., Stonehenge, y, por aquel tiempo, surge la astronomía sistemática en Egipto, Babilonia, la India y China. 1.500 años a. de C. se inventó el reloj de Sol en Egipto. 1.000 años a. de C. Homero declamó la Odisea y poco más tarde, surgió la cultura olmeca en México. En el año 700 a. C. Hesíodo escribe los trabajos y los días y florece la Cultura Maya en Guatemala. 600 años a. de C., Lao-Tse, Confucio, Buda, Zoroastro; y el Antiguo Testamento en Hebreo.

Verdaderamente si nos sumergimos en los hechos del pasado, no tenemos más remedio que asombrarnos de lo que, aquellos pueblos del pasado, pudieron llegar a concebir y, en algunos casos bien conocidos, incluso tuvieron ideas que aún hoy, prevalecen entre nosotros. No pocas de los objetos y conjuntos que vemos en el cielo continúan teniendo los mismos nombres que ellos les pusieron.

Podemos decir que, desde las ramas de los árboles hemos evolucionado tanto que, desde inventar la escritura y todas las maravillas que estos días hemos ido enumerando y en lo que han intervenido las distintas culturas del pasado, hemos podido llegar a poder saber, sobre el macrocosmos del Universo lejano que nos ha traído ese Ingenio maravilloso llamado Hubble y también, hemos podido llegar al lejano mundo de lo muy pequeño por medio de inmensos aceleradores de partículas que, como el LHC, nos hablan de nuestras partículas que componen la materia y, posiblemente, nos hablará de cuestiones hasta ahora desconocida para nosotros.

Los pueblos antiguos registraron muy bien los movimientos de objetos celestes como Júpiter o la Luna, pero no desarrollaron la idea de que existían planetas rotando alrededor del Sol. Sólo observaban y usaban su sentido común, el cual les hablaba de una Tierra quieta, por cuyo cielo desfilaban estrellas de origen desconocido.

Ahora sabemos que, la astronomía es el estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, y es, sin duda, la ciencia más antigua. Puede decirse que nació con el hombre y que está íntimamente ligada a su naturaleza de ser pensante, a su deseo de medir el tiempo, de poner orden en las cosas conocidas (o que cree conocer), a su necesidad de hallar una dirección, de orientarse en sus viajes, de organizar las labores agrícolas o de dominar la naturaleza y las estaciones y planificar el futuro.

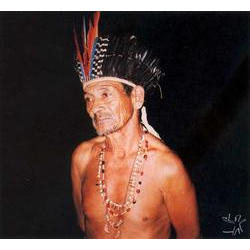

La dispersión de los grupos kaingang por los campos y bosques de su territorio tradicional no impidió y no impide que estos indios reconozcan un sistema cosmológico común. En efecto, aún en la actualidad los grupos kaingang, además de un registro mitológico común, comparten creencias y prácticas acerca de sus experiencias rituales así como el profundo respeto a los muertos y el apego a las tierras en donde están enterrados sus antepasados. Pero retrocedamos de nuevo.

Ya hemos hablado aquí de aquellas legendarias ciudades. Lagash fue una de las ciudades más antiguas de Summer. Sus restos conforman una baja y larga línea de montículos de ruinas, conocida ahora como Tell al-Hiba en Irag, al noroeste de la unión en la unión en le desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris y al este de Uruk. Está situada en el cauce de un antiguo canal, unos 5 kilómetros al este de Shatt-el-Haj y a poco menos de 16 kilómetros al norte de la actual.

Todas las ciudades importantes de Lagash contaron con complejos religiosos dedicados a diferentes dioses locales y nacionales, cuya cabeza en el panteón la ocupaba el dios titular de Girsu, llamado Ningirsu.

Entre las Ciudades – estado están las de Kish con cuatro dinastías; Uruk con cinco; Ur con tres; y Lagash con dos dinastías.

sigue.

Jul

21

Observadores del cielo II

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

El fascinante mundo de las Civilizaciones antiguas

Calendario para la siembra

Los descubrimientos arqueológicos muestran que los primeros astrónomos-astrólogos aparecieron en Mesopotamia. Esta casta sacerdotal se dedicaba al estudio de los cielos nocturnos en busca de augurios para los gobernantes. La primera gran civilización mesopotámica fue la de Sumeria, surgida en el cuarto milenio a. C. Los sumerios idearon el arado, los vehículos con ruedas, los grandes proyectos de irrigación y la escritura. Acumularon también una cantidad significativa de mitos celestes que pasaron a sus sucesores, babilonios y asirios.

Los pueblos de Babilonia y Asiria desarrollaron, a partir del legado sumerio, una compleja comprensión de los cielos y sus patrones. Diseñaron calendarios para la siembra y lograron predecir los eclipses de Luna con exactitud. Los babilonios inventaron la medida de ángulos en grados.

La mayor parte de la sabiduría astronómica pasó casi inalterada de Mesopotamia a los griegos. Los griegos adoptaron, por ejemplo, el grado, e importaron constelaciones tan familiares como las de Auriga, Géminis, Leo, Capricornio y Sagitario, limitándose a traducir al griego sus nombres mesopotámicos.

Bien conocido es el mito de la Puerta Estelar Sumeria

Los sumerios, quienes dejaron constancia escrita de su historia en tablillas de arcilla. Pero no fueron los primeros que apreciaron que ciertos puntos luminosos de la bóveda celestes desplazaban con el paso del tiempo, mientras que otros permanecían fijos.

En la actualidad la distinción que hicieron entre “estrellas fijas “y “estrellas errantes” (en griego se llamarían ” planetas ” ) puede parecer banal, pero hace 6.000 – 8.000 años este descubrimiento fue un acontecimiento muy significativo.

Distinguir a simple vista, sin la ayuda de instrumentos, un planeta de una estrella y reconocerlo cada vez que, transcurrida ciertas horas, vuelve a aparecer en el cielo no es ninguna nimiedad. Los incrédulos pueden comprobarlo: sin sabe nada de astronomía, sin ningún instrumento, bajo un cielo repleto de estrellas como esos que ya sólo se ven en lugares aislados o en mitad del mar, no es fácil distinguir Marte de Júpiter o de Saturno.

Admitamos que se consigue. Ahora, noche tras noche, hay que encontrar esa misma lucecita en movimiento, seguir su recorrido y volver a identificarla cada vez que reaparezca tras una larga ausencia. En el mejor de los casos, se necesitará mucho tiempo y paciencia antes de empezar a tomar conciencia de la orientación, y es muy probable que la mayoría no lo consiga.

No resultaba nada fácil distinguir los planetas a simple vista y seguir sus movimientos

A pesar de esas dificultades evidentes, todos los pueblos, por antiguos que fueran conocían muy bien los movimientos de los astros, tan regulares que espontáneamente hablaron de “mecánica celeste “cuando empezaron a usar las matemáticas para describirlos. Si los sumerios fueron los primeros en medir con exactitud los movimientos planetarios y en prever los eclipses de Luna organizando un calendario perfecto, los que mejor usaron la imaginación para llegar a las explicaciones teóricas que no dependieran sólo de la tecnología fueron los griegos.

En el siglo VI a.C., tras milenios en los que la obra de un dios bastaba para explicarlo todo, se empezó a buscar una lógica en el orden natural que relacionara los fenómenos. Los filósofos naturalistas fueron los pioneros en afirmar la posibilidad del hombre de comprender y describir la naturaleza usando la mente. Era, en verdad, una idea innovadora.

Los primeros “científicos” se reunieron en Mileto. Tales, Anaximandro y Anaxímenes hicieron observaciones astronómicas con el gnomon, diseñaron cartas náuticas, plantearon hipótesis más o menos relacionadas con los hechos observados referidas a la estructura de la Tierra, la naturaleza de los planetas y las estrellas, las leyes seguidas por los astros en sus movimientos. En Mileto, la ciencia, entendida como interpretación racional de las observaciones, dio los primeros pasos.

Por supuesto, la mayor parte de la humanidad continuaba creyendo en dioses y espíritus ..Como ahora. A pesar de que esta nueva actitud filosófica frente al mundo sólo fuera entendida durante siglos por una élite de pensadores, la investigación racional de la naturaleza ya no se detendría jamás.

El estudio de la trigonometría pasó después a Grecia, en donde se destaca el matemático y astrónomo Griego Hiparco, por haber sido uno de los principales desarrolladores de la Trigonometría. Las tablas de “cuerdas” que construyo fueron las precursoras de las tablas de las funciones trigonométricas de la actualidad.

Desde Grecia, la trigonometría pasó a la India y Arabia donde era utilizada en la Astronomía. Y desde Arabia se difundió por Europa, donde finalmente se separa de la Astronomía para convertirse en una rama independiente que hace parte de la matemática.

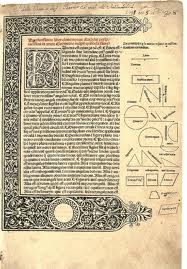

Con la fundación de la Escuela Jónica por Tales de Mileto comenzó el verdadero estudio científico de la Geometría. Este estudio recibió un impulso considerable con las aportaciones de la escuela Pitagórica y alcanzó la cima de su desarrollo con la creación de la primera Escuela de Alejandría a la que dieron vida Euclides, Arquímedes y Apolonio.

En el siglo VI se constituyó la escuela pitagórica. En un ambiente de secta, Pitágoras y otros filósofos creyeron que el mundo estaba ordenado por dos principios antagónicos: lo finito (el bien, el cosmos y el orden) y lo infinito (el mal, el caos y el desorden). Sus estudios matemáticos tenían un valor mágico y simbólico: Pitágoras descubrió relaciones numéricas enteras tras cada armonía formal y musical y, dado que la música es armonía de los números, la astronomía era armonía de las formas geométricas.

Sócrates

Filósofo griego, maestro de Platón, tuvo a Aristóteles como discípulo. Sócrates es considerado como uno de los más grandes y los tres filósofos son representantes fundamentales de la filosofía griega. Tuvo un sueño tres días antes de morir y se lo comentó a uno de sus discípulos, Critón. Le dijo que había visto a una bella dama que le llamaba por su nombre y que le había recitado unos versos de Homero:

“Sócrates, al tercer día llegarás a la fértil Ptía” (Verso 363 de Ilíada IX. Platón cambia la primera persona por la segunda. Ptía es la patria de Aquiles, en el valle de Esperquio – Noroeste de Grecia). Y así fue, tres días después se ejecutó su sentencia de muerte dándole a beber un zumo de cicuta, que era un veneno que utilizaban los griegos para quitar la vida a los condenados a pena de muerte.

Aristarco de Samos

(Samos, actual Grecia, 310 a.C. – Alejandría, actual Egipto, 230 a.C.) Astrónomo griego. Pasó la mayor parte de su vida en Alejandría. De la obra científica de Aristarco de Samos sólo se ha conservado De la magnitud y la distancia del Sol y de la Luna. Calculó que la Tierra se encuentra unas 18 veces más distante del Sol que de la Luna, y que el Sol era unas 300 veces mayor que la Tierra. El método usado por Aristarco era correcto, no así las mediciones que estableció, pues el Sol se encuentra unas 400 veces más lejos. Un cálculo bastante preciso fue realizado algunos decenios más tarde por Eratóstenes.

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) fue el primer astrónomo genuino de la historia. No sólo sus convicciones eran lógicas y correctas, como se demostró más tarde, sino que fue el primero en usar instrumentos matemáticos para investigar el cosmos. Estaba convencido de que la Tierra giraba alrededor del Sol permanecía inmóvil en el centro de la esfera estelar y que esta también era inmóvil. Dado que no conseguía observar efectos de paralajes estelares, dedujo que las estrellas se encontraban a una distancia enorme de la Tierra. Entonces intentó medir la enormidad de dicho espacio estableciendo la distancia Tierra-Sol en función de la Tierra-Luna y, para ello, se basó en la medida de los ángulos y en simples cálculos geométricos. Descubrió que la Luna se halla a 30 diámetros terrestres de nuestro planeta y que el Sol está 19 veces más lejos (1.140 diámetros terrestres). Ahora sabemos que son datos erróneos a causa de leves inexactitudes de las medidas “a ojo “, pero esta diferencia no respeta un ápice a la importancia conceptual y filosófica del enfoque. Era la primera vez en la historia que alguien intentaba aumentar sus conocimientos sobre el Universo de forma experimental, es decir, usando la lógica, las leyes matemáticas y geométricas conocidas, observando y midiendo. Es un enfoque moderno de un complejo problema astronómico.

•Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) Más que un modelo de cosmos, la aportación de Eratóstenes al conocimiento del mundo vino dada por sus estudios sobre las dimensiones de la tierra y por ende de su posición comparativa respecto al sol y la luna.

Más que un modelo de cosmos, la aportación de Eratóstenes al conocimiento del mundo vino dada por sus estudios sobre las dimensiones de la tierra y por ende de su posición comparativa respecto al sol y la luna.

Erastóstenes de Cirene (276-194 a.C.) procedió de forma semejante. Con un sencillo y genial cálculo matemático halló las dimensiones de nuestro planeta: el meridiano terrestre equivale a, unos 39.400 km (un valor sorprendentemente cercano al valor medio, establecido en 40.009 km).

Hiparco (188-125 a.C.) también fue un atento e inteligente observador. Compiló un catálogo de 1.080 posiciones estelares y comparó sus observaciones con las realizadas 154 años antes por Timocaris. Así descubrió la precisión de los de equinoccios y cuantificó este lentísimo desfase de la eclíptica respecto al ecuador en unos 47 minutos al año (un valor muy parecido al calculado hoy: 50,1 minutos).

Y si la Tierra era inmensa, el Sol debía de serlo aún más. Así, el espacio asumió dimensiones incalculables. Pocos escogidos eran capaces de asimilar y aceptar estas afirmaciones revolucionarias. Quizá por ello, después de Hiparco no sucedió nada más durante 300 años. Resultaba más sencillo dar por válidas las teorías del gran Aristóteles.

Bueno, amigos, aquí lo dejo por hoy ya que, hemos hecho un buen recorrido que os dará una idea amplia de todos lo acontecido durante un buen período de nuestra historia aquí en la Tierra y de cómo, hemos podido ir avanzando gracias a muchos pueblos que, curiosos, se interesaron en el por qué pasaban las cosas de aquella manera determina (o, eran predeterminada?).

¡Quién sabe! ¡Sabemos tan poco!

Emilio Silvera v.

Jul

21

¡La Luz! Ese algo misterioso

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

¿Cómo se creó la Luz del Universo y qué secretos esconde? Si los fotones no tienen masa ¿Por qué son engullidos por un agujero negro? Pienso en lo que decía Einstein: La masa y la energía son dos aspectos de la misma cosa. Entonces los fotones tienen masa en forma de energía. ¿será esa la respuesta?

La luz se encontraba confinada en un plasma antes de que se liberaran los fotones allí confinados, entonces, el Universo opaco se convirtió en un Universo transparente.

El ojo humano no puede captar todos los niveles que luz emite, y, para suplir dicha carencia, hemos inventado aparatos tecnológicos para el infrarrojo y otras formas de radiación que encontramos en el Universo.

La luz está presente por todo el Universo: Todas las estrellas de los cientos de miles de galaxias, en los mundos, en las Nebulosas, en estrellas enanas blancas, de neutrones y agujeros negros, y, para más asombro nuestro, también está en nosotros los seres vivos que irradiados luz infrarroja.

¡Somos seres de luz! Estamos hechos del mismo material que las estrellas.

youtube.com

Está claro que, sin la luz, el nuestro sería otro Universo. La luz nos permite admirar todas las asombrosas imágenes que la Naturaleza nos ofrece por todo el Universo.

Sofisticados telescopios Espaciales que nos ofrecen una cada vez mejor visión de las Galaxias y las estrellas lejanas, de los mundos fuera del Sistema solar, de otras galaxias que nacieron unos pocos millones de años después del Big Bang.

La liberación de los fotones alejó la edad oscura del UniversoA lo largo de 13 mil millones de años, el universo ha experimentado cambios para convertirse en lo que es hoy. Esas transformaciones han sido estudiadas por la ciencia para entender su evolución, pero hay periodos de los cuales todavía no se tiene información.

Después del Big Bang, el universo pasó por una era a la que los científicos nombraron ‘Edad Oscura’ porque no había luz, estrellas ni planetas en formación.

Emilio Silvera V.

Jul

21

La velocidad de la luz, paradojas, relatividad…

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (1)

Comments (1)

Siempre hemos estado a vueltas con poder realizar viajes en una nave espacial que burle la velocidad de la luz y llegar a planetas y estrellas lejanas en un tiempo aceptable. Una nave de diez mil toneladas y accionada por un motor de antimateria que pudiera abrir una “puerta al hiperespacio utilizando únicamente un mecanismo nuevo que recogiera la energía necesaria del mismo Espacio a medida que la necesitara. Se trataría de una mejora impresionante sobre los cien mil millones de toneladas de combustible necesarias para conseguir esa misma velocidad con un cohete de propulsión nuclear.

Si la ventana al Hiperespacio es algún día posible, la nave podría realizar el viaje a Alfa Centauro en un tiempo asombrosamente corto. Claro que, aunque lo hemos pensado y en el hipotético caso de que algún día se pudiera hacer un viaje de ese tipo, no tendríamos las consecuencias que se derivarían conforme a lo que nos dice la Teoría de la Relatividad Especial de Einstein.

Viajar a la velocidad de la luz no es posible y las consecuencias serían funestas

Podrían ocurrir fenómenos que ni podemos imaginar pero, quedándonos en lo que más llama la atención al público en general, podríamos conseguir que el tiempo transcurriera más lentamente para los viajeros espaciales que, moviéndose a una velocidad cercana a la de la luz, lograrían ralentizar el Tiempo y, desde luego, envejecerían más lentamente que los que quedaron aquí en la Tierra. Tanto es así que, alguno de los viajeros al regresar a sus casas, se encontrarían con que sus hijos, serían más viejos que ellos.

Claro que, sobre la realidad, nada de esto sería posible, ya que, el cuerpo humano no podría soportar dicha velocidad, la misma nave adquiriría una masa asombrosamente grande al aproximarse a la velocidad de la luz y otros cambios para los que el cuerpo humano no está preparado.

Viajando a esas velocidades ocurrirían cosas que no pasan cuando viajamos a la manera convencional en nuestros coches, en el tren o en Avión que, sólo alcanzar velocidades pequeñas que en nada influye en el transcurrir del Tiempo. También nos dice la relatividad que si un objeto viaja a una velocidad cercana a c, a medida que se acerca al límite impuesto por la Naturaleza, la energía de impulso se transforma en masa conforme a E = mc2, dado que en este universo, nada puede ir más rápido que la luz.

De hecho, tal fenómeno ha sido comprobado muchas veces en los aceleradores de partículas que, al lanzar un hace de muones a velocidades cercanas a c, éstos han incrementado más de diez veces su masa. ¿Os imagináis como verían la nave y a los viajeros unos observadores que pudieran contemplar tal suceso?

¡La masa de un cuerpo aumenta con la velocidad! Asimismo podemos arriesgarnos a decir que lo haga que aparece de manera repetida en la relatividad especial:

Por lo demás, masa y energía varían en paralelo. Esto en términos cualitativos. Cuantitativamente no es difícil obtener, a partir de la relación anterior, la que dicen que es la ecuación más famosa de la física:

Pero los fenómenos que se pueden producir viajando a la velocidad de la luz o cerca de ella, no han terminado todavía y, tendríamos que pensar en eso que llaman la contracción de FitzGerald-Lorentz. FitzGerald fue uno de los físicos que apoyaron la teoría electromagnética de Maxwell, quienes la revisaron, ampliaron, clarificaron y confirmaron entre los 1870s y 1880s. Sin embargo, es más conocido por la conjetura que enunció en 1889 y que sostiene que todo cuerpo se contrae en la dirección de su movimiento. Su idea se basa en parte, en la manera en que las fuerzas electro-magnéticas son afectadas por el movimiento. El físico holandés Hendrik Lorentz desarrolló una idea similar en 1892 y la conectó con su teoría de los electrones.

Cualquier nave, el Enterprise también, se vería afectado por este fenómeno físico si viaja a velocidad cercana a c (la de la luz en el vacío = a 299.792.458 m/s).

La Contracción de FitzGerald-Lorentz se convirtió más tarde en una parte importante de la Teoría de la Relatividad Especial de Albert Einstein que se publicó en 1905. Se han realizado muchas pruebas y experimentos que han venido a confirmar tal teoría, los objetos se contraen cuando viajan a velocidades relativistas y lo hacen en el sentido de la marcha, es decir, en una nave espacial, sufriría la contracción la parte delantera que va cortando el espacio.

La contracción de Lorentz es un efecto relativista que consiste en la contracción del tamaño de un cuerpo a medida que su velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Originalmente fue un concepto introducido por Lorentz como una forma de explicar la ausencia de resultados positivos en el experimento de Michelson y Morley. Posteriormente fue aplicado por Albert Einstein en el contexto de la relatividad especial.

La contracción de Lorentz viene descrita por la siguiente expresión matemática de abajo a la izquierda.

El Esquema sobre la contracción de Lorentz. (X′,cT′) representan las coordenadas de un observador en reposo a una barra, mientras que (X,cT) son las coordenadas de otro observador con respecto a dicha barra, por la naturaleza pseudoeuclidea del espacio-tiempo aun cuando el primer observador mide una longitud l, el segundo mide una longitud menor l/γ < l.

Dentro de algunos cientos de años podrían ser posible estos escenarios

Claro que todo eso no son más que sueños y, aún en el caso hipotético de que pusiéramos construir esos motores de antimateria -que dicho sea de paso no es nada fácil de conseguir en los aceleradores de partículas y, construir un motor de antimateria tan habitual y cotidiano en la literatura y películas, no seria nada sencillo y las dificultades técnicas serían (son) muy muy difíciles de vencer. Por otra parte, en este momento sólo podemos fabricar ínfimas cantidades de esta materia en el laboratorio (y sale por un ojo de la cara), del orden de una billonésima de gramo; ¿y cómo podremos alguna vez llegar a fabricar miles de toneladas y en que clase de recipiente la podríamos guardar? Bastaría con tener fabricada cualquier cantidad de anti-materia… daría al traste con todo cuando ambas clases de materia se juntaran. Se necesitaría un sistema de imanes para tenerlas separadas.

Pero no acaban ahí las dificultades de ese hipotético viaje en una maravillosa nava que puede alcanzar, con su flamante motor de antimateria, la velocidad que se acerca a la de la Luz.

El espacio es activo y dinámico y por el, proveniente de estrellas nuevas, supernovas, colisiones de estrellas de neutrones y agujeros negros, quásares y otros objetos posibles fuentes de grandes emisiones de radiación cósmica que viajan por todas partes a velocidades relativistas y, si por si fuera poco, también, en el vacío aunque en menor medida, están presentes átomos que serían un peligro.

Aunque el artículo databa del año 2010, cayó en mis manos hace poco y, contaba como un estudio realizado por un equipo de científicos habían llegado a la conclusión de que: “El resultado de la investigación no trae buenas noticias para todos los que soñábamos con recorrer la galaxia a velocidades relativista. Según parece, al desplazarnos a velocidades cercanas a la de la luz, los escasos átomos de hidrógeno que existen en el espacio «vacío» nos golpearían tan duro como las partículas aceleradas por el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Si los científicos de la Universidad Johns Hopking están en lo cierto, esos pequeños átomos nos freirían en pocos segundos. “

Se han pensado en otras rutas no convencionales para viajar más rápido que la luz pero… ¡la las tenemos que encontrar! ¿Hiperespacio!!

En efecto, si la USS Enterprise fuese de verdad, y respetase las leyes físicas que rigen el Universo, Kirk, Spock y el resto de la tripulación morirían a los pocos segundos de pisar el acelerador. La culpa sería de esos dos átomos de hidrógeno por centímetro cúbico y de la Teoría de la Relatividad de Einstein. Esa débil cantidad de materia se convertiría en un haz de radiación lo suficientemente intenso como para matar a los humanos abordo en pocos segundos, e incluso bastaría para destruir los instrumentos electrónicos de la nave, y a la nave misma.

En efecto, si la USS Enterprise fuese de verdad, y respetase las leyes físicas que rigen el Universo, Kirk, Spock y el resto de la tripulación morirían a los pocos segundos de pisar el acelerador. La culpa sería de esos dos átomos de hidrógeno por centímetro cúbico y de la Teoría de la Relatividad de Einstein. Esa débil cantidad de materia se convertiría en un haz de radiación lo suficientemente intenso como para matar a los humanos abordo en pocos segundos, e incluso bastaría para destruir los instrumentos electrónicos de la nave, y a la nave misma. La Teoría de la Relatividad Especial describe cómo el espacio y el tiempo se encuentran distorsionados para observadores que viajan a diferentes velocidades. Para la tripulación de una nave espacial que acelera hasta cerca de la velocidad de la luz, el espacio interestelar parece muy comprimido, lo que aumenta el número de átomos de hidrógeno que golpean la nave cada segundo, convirtiéndolos en un verdadero rayo de la muerte apuntado hacia la proa.

Si seguimos estudiando sobre la posibilidad de viajar por el Espacio Interestelar a velocidades cercanas a c (la velocidad de la luz en el vacío), nos encontramos con muchos problemas que no sabemos solucionar y, lo cierto es que vemos como tal posibilidad se aleja de nosotros que, no sabemos “vencer” una constante de la Naturaleza que nos dice que, ir más rápido que la luz es… ¡Imposible!

Sin embargo, eso para nosotros -¡menudos somos!-, no será ninguna cortapisa y buscaremos otros caminos que nos lleven, aún más rápido que la velocidad de la luz, hacia otros mundos, otras estrellas, otras galaxias y, si me apuráis mucho, también hacia otros universos.

En 1994 el físico mexicano Miguel Alcubierre demostró que ese viaje era teóricamente posible. Su esquema consistía en una nave con forma de balón de rugby con un gran anillo plano rodeándolo que sería el encargado de curvar el espacio-tiempo alrededor de la nave, creando una región de espacio contraído delante y una de espacio expandido detrás, informa Discovery News. El problema es que para alcanzar esas velocidad haría falta una cantidad de energía equivalente al de convertir a energía un planeta del tamaño de Júpiter, lo que lo hacía inviable.

“Todo lo que existe en el espacio está restringido por la velocidad de la luz”, ha explicado Richard Obousy, presidente de Icarus Interestellar, una organización de científicos e ingenieros sin ánimo de lucro dedicada a investigar el viaje interestelar. “Pero lo bueno es que el espacio-tiempo, la estructura del espacio, no está limitada por la velocidad de la luz”.

Finalmente habrá que encontrar la manera de ir a las estrellas, es nuestro destino, de ellas venimos y hacia ellas tendremos que volver. Es nuestro origen

Le prestamos poca atención al problema pero, los siglos pasan, los habitantes del planeta crecen, la Tierra es como es y no puede crecer. Estamos aquí confinados y el espacio cada vez resulta más reducido para tanta gente que, necesita y exige cuidados, alimentos, medicinas, y, energía. Cuando pasen 500 años más, ¿Cuántos miles de millones seremos?

Se imponen soluciones drásticas antes de que lleguen momentos insoportables en los que, nos ataquemos los unos a los otros por un pedazo de pan. Hay que salir fuera, tenemos que colonizar otros mundos y lunas de nuestro Sistema solar primero y de otros más lejano más tarde y, para eso, amigos míos…, ¡necesitamos saber! Cómo poder hacer eso.

Emilio Silvera V.

Jul

21

Nuestro Planeta: ¡Es tan complejo! I

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Nuestro planeta, como nosotros mismos, es agua y luz

La biosfera y la hidrosfera están estrechamente relacionadas: el agua es el elemento esencial de todas las formas de vida, y la distribución del agua en el planeta (es decir, los límites de la hidrosfera) condiciona directamente la distribución de los organismos (los límites de la biosfera). El término biosfera, de reciente creación, indica el conjunto de zonas de la Tierra donde hay vida, y se circunscribe a una estrecha región de unos 20 Km de altura comprendida entre las cimas montañosas más elevadas y los fondos oceánicos más profundos. Sólo pueden hallarse formas de vida en la biosfera, donde las condiciones de temperatura, presión y humedad son adecuadas para las más diversas formas orgánicas de la Tierra.

En lo más hondo. Entorno de la cima Krubera en la que se halló el antrópodo de 6 patas

Un equipo de espeleólogos y científicos españoles ha sacado de las entrañas de la tierra al animal que vive a mayor profundidad del mundo. Se trata de una nueva especie de artrópodo de seis patas y color blanquecino hallado a casi dos kilómetros bajo tierra. Este organismo milimétrico supone una sorpresa monumental, ya que casi ningún científico esperaba encontrar nada vivo en un lugar tan inaccesible.

organismo milimétrico supone una sorpresa monumental, ya que casi ningún científico esperaba encontrar nada vivo en un lugar tan inaccesible.

Obviamente, las fronteras de dicha “esfera” son elásticas y su extensión coincide con la de la hidrosfera; se superpone a las capas más bajas de la atmósfera y a las superficiales de la litosfera, donde se sumerge, como máximo, unos 2 Km. Sin embargo, si por biosfera se entiende la zona en la que hay vida así como la parte inorgánica indispensable para la vida, deberíamos incluir en este concepto toda la atmósfera, sin cuyo “escudo” contra las radiaciones más fuertes no existiría ningún tipo de vida; o la corteza terrestre entera y las zonas superiores del manto, sin las cuales no existiría la actividad volcánica, que resulta necesaria para enriquecer el suelo con nuevas sustancias minerales.

Por tanto, la biosfera es un ecosistema tan grande como el planeta Tierra y en continua modificación por causas naturales y (desgraciadamente) artificiales.

Las modificaciones naturales se producen a escalas temporales muy variables: en tiempos larguísimos determinados por la evolución astronómica y geológica, que influyen decididamente en las características climáticas de los distintos ambientes (por ejemplo, durante las glaciaciones), o en tiempos más breves, relacionados con cambios climáticos desencadenados por sucesos geológicos-atmosféricos imprevistos (por ejemplo, la erupción de un volcán, que expulsa a la atmósfera grandes cantidades de cenizas capaces de modificar el clima de extensas áreas durante periodos considerables).

Estos sucesos naturales van transformando el paisaje y nos trae cambios y nueva vida

En cambio, las modificaciones artificiales debidas a la actividad humana tienen efectos rápidos: la deforestación producida en África por las campañas de conquista romanas contribuyó a acelerar la desertificación del Sahara, como tampoco hay duda de que la actividad industrial de los últimos siglos determina modificaciones dramáticas y repentinas en los equilibrios biológicos.

La biosfera es el punto de encuentro entre las diversas “esferas” en las que se subdivide la Tierra: está surcada por un flujo continuo de energía procedente tanto del interior del planeta como del exterior, y se caracteriza por el intercambio continuo de materia, en un ciclo incesante que une todos los entornos.

Muchas son las criaturas de especies distintas que enriquecen la diversidad de la vida en la Tierra en los diferentes ecosistemas de una inusitada riqueza

Pero no por esta razón hay vida por todas partes, pues la vida requiere condiciones particulares e imprescindibles. Existen determinados elementos físicos y químicos que “limitan” el desarrollo de la vida. La presencia y disponibilidad de agua es el primero y el más importante. El agua es el disolvente universal para la química de la vida; es el componente primario de todos los organismos y sin agua la vida es inconcebible (Tales de Mileto fue el primero en darse cuenta de ello). Pero no sólo es eso: al pasar del estado sólido al líquido y al gaseoso y viceversa, el agua mantiene el “efecto invernadero natural”, capaz de conservar la temperatura del planeta dentro de los niveles compatibles con la vida (es decir, poco por debajo de los 0º C y poco por encima de los 40º C).

La presión, que no deberá superar mucho el kilogramo por centímetro cuadrado (como sucede alrededor de los 10 m de profundidad en el mar), así como una amplia disponibilidad de sales minerales y de luz solar (indispensable – como expliqué antes – para la vida de las plantas) son también factores que marcan las posibilidades de vida.

Está claro que se nos ha dado un lugar privilegiado, que reúne todas y cada una de las condiciones excepcionales para la vida, y somos tan ignorantes que aún siendo un bien escaso (en nuestro enorme Sistema Solar, parece que el único), nos lo queremos cargar. Pero sin querer, me marcho por las ramas y me desvío del tema principal, la evolución por la energía, y como está directamente implicada, hablemos un poco de nuestra casa.

El planeta Tierra

Las fuerzas que actúan sobre la Tierra, como planeta en el espacio, tiene profundas implicaciones energéticas. La gravitación ordena y orienta, y obstaculiza y facilita los flujos de energía cinética. La rotación genera la fuerza centrífuga y la de Coriolis: la primera achata el planeta por los polos ensanchándolo por el ecuador, y la segunda desvía los vientos y las corrientes de los océanos (a la derecha del hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur). La rotación es también la causa de los ritmos diarios de las plantas y animales, y de la desaceleración de la Tierra, que alarga el día un promedio de 1’5 ms cada siglo, lo que representa una pérdida de tres tera-vatios por fricción de mareas.

Pero ni la gravitación ni la rotación (fricción) hacen de la Tierra un planeta único entre los cuerpos celestes de nuestro entorno. Su exclusividad procede de sus propiedades térmicas internas, que causan los ciclos geotectónicos que modifican la superficie, y de su atmósfera, océanos y plantas que transforman la radiación solar que reciben. Los orígenes de estos procesos no están claros. Sin embargo, sabemos que todos esos complejos fenómenos y circunstancias han dado vía libre a la aparición de la vida.

Un disco proto planetario como este pudo formar nuestro sistema solar a partir de la Nebulosa que formó aquella supernova hace unos 6.000 M de años

Podemos fijar la edad de la Tierra en algo más de los 4.000 millones de años por la desintegración de los isótopos radiactivos, pero poco podemos asegurar sobre la formación del planeta o sobre la energética de la Tierra primitiva. Sobre el tema circulan varias teorías, y es muy plausible que el origen del Sistema Solar planetario fuera una nube interestelar densa en la que el Sol se formó por una inestabilidad gravitatoria y que la posterior aglomeración del resto de esta materia dispersa, que giraba a distintas distancias, a su alrededor, diera lugar a los planetas. No está claro si al principio la Tierra estaba extremadamente caliente o relativamente fría. Me inclino por lo primero y estimo que el enfriamiento fue gradual con los cambios de atmósferas y la creación de los océanos.

Las incertidumbres geológicas básicas se extienden hasta el presente. Diferentes respuestas a cuestiones como la cantidad de 40K en el núcleo terrestre o sobre la convección del magma en el manto (hay una o dos celdas) dan lugar a diferentes explicaciones para el flujo de calor y la geotectónica de la Tierra. Lo que sí está claro es que el flujo interno de calor, menos de 100 mW/m2, tiene un efecto pequeño comparado con la reflexión, absorción y emisión de la radiación solar.

El balance de la radiación terrestre (Rp) en la capa alta de la atmósfera es la suma de la radiancia extraterrestre (la constante sola Q0) reducida por el albedo planetario y el flujo saliente de larga longitud de onda (Qi): Rp = Q0(1-ap) + Qi = 0. El flujo emitido es igual a la suma de la radiación atmosférica y la terrestre: Qi = Qea + Qes. Los balances de la radiación en la atmósfera (Ra) y en la superficie de la Tierra (Rs) son iguales, respectivamente, a la diferencia entre la correspondiente absorción y emisión: Ra = Qaa + Qea y Rs = Qas + Qes, de manera que Rp = Ra + Rs = 0. Hay que continuar explicando la radiación saliente con los flujos irradiados y emitidos por la superficie terrestre, el flujo de radiación medio absorbida, etc., etc., etc., con una ingente reseña de símbolos y tedioso esquemas que, a mi parecer, no son legibles para el lector normal y no versado en estos conocimientos. Así que, aunque sea mutilar el trabajo, desisto de continuar por ese camino y prosigo por senderos más amenos y sugestivos para el lector.

La fuente más importante del calentamiento atmosférico proviene de la radiación terrestre de longitud de onda larga, porque el flujo de calor latente es una contribución secundaria y el flujo de calor sensible sólo es importante en las regiones áridas donde no hay suficiente agua para la evaporación. Los océanos y los continentes también reciben indirectamente, irradiadas por la atmósfera, la mayor parte de su calor en forma de emisiones de longitudes de onda larga (4 – 50 μm). En este flujo de radiación reenviado hacia la superficie terrestre por los gases invernadero, domina a la radiación del vapor de agua, que con una concentración variable, emite entre 150 y 300 W/m2, y al que también contribuye el CO2 con unos 75 W/m2.

El intercambio de radiación de longitud de onda larga entre la superficie y la atmósfera sólo retrasa temporalmente las emisiones de calor terrestre, pero controla la temperatura de la biosfera. Su máximo es casi 400 W/m2 en los trópicos nubosos, pero es importante en todas las estaciones y presenta significativas variaciones diarias. El simple paso de una nube puede aumentar el flujo en 25 W/m2. Las mayores emisiones antropogénicas de gases invernadero han aumentado este flujo en cerca de un 2’5 W/m2 desde finales del siglo XIX.

Como era de esperar, las observaciones de los satélites confirman que el balance de energía de la Tierra está en fase con la radiación solar incidente (Q0), pero la radiación media saliente (Qi) está desfasada con la irradiancia, alcanzando el máximo durante el verano en el hemisferio norte. La distribución asimétrica de los continentes y el mar explica este fenómeno. En el hemisferio norte, debido a la mayor proporción de masa terrestre, se experimentan mayores cambios estacionales que dominan el flujo global de la radiación saliente.

Quizás el resultado más sorprendente que se deriva de las observaciones por satélite sea que, estacionalmente, se observan cierto déficit y superávit de radiación y el balance de la radiación en el planeta no es igual a cero, pero sin embargo, en cada hemisferio la radiación anual está en equilibrio con el espacio exterior. Además, la contribución atmosférica por transporte de energía hacia los polos es asimétrica respecto al ecuador con valores extremos de unos 3 PW cerca de los 45º N, y -3 PW cerca de 40º S.

Si la Naturaleza se enfada… ¡Nosotros a temblar!

Podría continuar hablando sobre los vientos, los terremotos, las lluvias y otros fenómenos atmosféricos, sin embargo, no creo que, por ser estos fenómenos naturales muy conocidos de todos, pudieran tener gran interés. Pasemos pues a comentar sobre los océanos.

Agua, mejor que Tierra, habría sido el nombre adecuado para el tercer planeta, puesto que los océanos cubren más del 70 por ciento de la superficie terrestre, con una profundidad media de 3’8 Km. Debido a las especiales propiedades térmicas del agua, éstas constituyen un extraordinario regulador del balance energético del planeta.

Este líquido tiene cinco ventajas termodinámicas importantes: un punto de ebullición inusualmente alto, debido a su capacidad para formar enlaces de hidrógeno intermoleculares; un calor específico de 2’5 a 3’3 veces más elevado que el del suelo; una capacidad calorífica (calor específico por unidad de volumen) aproximadamente seis veces mayor que la tierra seca; un altísimo calor de vaporización que le permite transportar una gran cantidad de calor latente; y su relativamente baja viscosidad, que le convierte en un eficiente transportador de calor en los océanos mediante miríadas de remolinos y caudalosas corrientes.

No es sorprendente, pues, que los océanos, que tienen cerca del 94 por ciento de toda el agua, sean determinantes en el balance energético del planeta. Cuatro quintas partes de la radiación solar que llega a la Tierra entra en la atmósfera que cubre los océanos, los cuales con un albedo superior al 6% absorben la energía con una tasa cercana a 65 PW, casi el doble de la absorción atmosférica total y cuatro veces mayor que la continental. Inevitablemente, los océanos también absorben la mayor parte, casi dos tercios, del calor re-radio-irradiado hacia abajo por la atmósfera elevando su ritmo de calentamiento a los 175 PW.

Salvo en los océanos menos profundos, la interacción aire-mar no afecta directamente a las aguas profundas. Las oscuras y frías aguas de las profundidades marinas están aisladas de la atmósfera por la capa mixta, una capa de poca profundidad que va de pocos metros a pocos cientos de metros y que está afectada por los vientos y el oleaje.

A pesar de que el alto calor específico del agua limita el rango de variación, las temperaturas de esta capa sufren importantes fluctuaciones diarias y estacionales. Sin embargo, variaciones relativamente pequeñas de la temperatura de la superficie de los océanos tienen importantes consecuencias climáticas: quizás el mejor ejemplo de esta tele-conexión climática sea el fenómeno del Niño, que consiste en una extensión en forma de lengua de las aguas superficiales calientes hacia el este, cuyos efectos se extienden desde Canadá hasta África del sur.

Debido a que la conductividad térmica del agua es muy baja, la transferencia de energía de la capa mixta hacia las profundidades se realiza fundamentalmente mediante corrientes convectivas. Estas corrientes compensan la extremadamente baja fuerza ascensional de las aguas profundas, más calientes, que son desplazadas por el movimiento hacia el ecuador de las corrientes frías provenientes de los polos. En contraste con el gradual ascenso general de las aguas oceánicas, la convección hacia abajo se produce en corrientes bien delimitadas que forman gigantescas cataratas oceánicas. Seguramente la mayor es la que fluye hacia el sur bajo el estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia, y se sumerge unos 3’5 Km transportando 5 millones de m3/s, un caudal veinte veces mayor que el del Amazonas.

Miríadas de corrientes oceánicas, que a menudo viajan cientos de kilómetros a diferentes profundidades, transportan considerables cantidades de energía y sal. Quizás el ejemplo más importante de estas combinaciones de transportes sea la corriente de agua caliente y salada que sale del Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Este flujo caliente pero denso desciende sobre la pendiente de la plataforma continental hasta alcanzar el equilibrio entre el peso y el empuje ascensional a unos mil metros de profundidad. Aquí se separa en dos celdas lenticulares que se mueven durante siete años hacia el este y hacia el sur, respectivamente, hasta que decaen o chocan contra alguna elevación marina.

Un mapa global de los flujos de calor desde la superficie oceánica hasta las capas profundas muestra claramente máximos longitudinales a lo largo del ecuador y a lo largo de aproximadamente 45º S en los océanos Atlántico e Índico. Esta transferencia es también importante en algunas áreas costeras donde se producen intensos flujos convectivos ascendentes que intercambian calor entre las aguas superficiales y las profundas, como ocurre en la costa de California y al oeste de África. Un flujo en dirección contraria, que calienta la atmósfera, se produce en las dos mayores corrientes oceánicas calientes, la corriente del Golfo en el Atlántico y la de Kuroshio en el Pacífico oriental.

El giro de la Tierra hacia el Este influye también en las corrientes marinas, porque tiende a acumular el agua contra las costas situadas al oeste de los océanos, como cuando movemos un recipiente con agua en una dirección y el agua sufre un cierto retraso en el movimiento y se levanta contra la pared de atrás del recipiente. Así se explica, según algunas teorías, que las corrientes más intensas como las del Golfo en el Atlántico y la de Kuroshio en el Pacífico se localicen en esas zonas.

Este mismo efecto del giro de la Tierra explicaría las zonas de afloramiento que hay en las costas este del Pacífico y del Atlántico en las que sale agua fría del fondo hacia la superficie. Este fenómeno es muy importante desde el punto de vista económico, porque el agua ascendente arrastra nutrientes a la superficie y en estas zonas prolifera la pesca. Las pesquerías de Perú, Gran Sol (sur de Irlanda) o las del África atlántica se forman de esta manera.

![]()

Imagen esquemática y conceptual de distintos fenómenos eléctricos y luminosos generados por ciertas tormentas intensas. Imagen tomada de Internet, en su versión inglesa, y adaptada al español. La imagen originaria es de Lyons et al. (2000) de la American Geophysical Union.

Todas la regiones donde se produce este ascenso de aguas calientes (a lo largo de las costas del continente americano, África, India y la zona ecuatorial del Pacífico occidental) se distinguen fácilmente por los elevados niveles de producción de fitoplancton, causados por un importante enriquecimiento de nutrientes, comparados con los que, de otra manera, corresponderían normalmente a las aguas superficiales oligotrópicas.

La radiación transporta la mayor parte (casi 4/5) de la energía que fluye desde la capa mixta hasta la atmósfera, y el resto del flujo calorífico se produce por calor latente en forma de vapor de agua y lluvias.

Aún no se ha realizado una valoración cuantitativa del transporte total para cada latitud, pero en el océano Atlántico hay transferencia de calor hacia el norte a lo largo de toda su extensión, alcanzando en el trópico un valor aproximado de 1 PW, flujo equivalente al que se produce en el Pacífico norte. En el Pacífico sur, el flujo de calor hacia el polo a través del trópico es de 0’2 PW. La parte occidental del Pacífico sur puede constituir la mayor reserva de calor del Atlántico sur, de igual modo que es probable que el océano Índico sur constituya una reserva del Pacífico.

Los ríos refrescan amplias zonas de la Tierra y hacen posible la vida

Ahora tocaría comentar algo sobre los ríos del planeta, sin embargo, me parece que merece un capítulo aparte y especial por su significado para muchos pueblos y culturas y también, por su contribución para hacer posible muchos ecosistemas y formas de vida. Así que, me dirijo directamente a comentar sobre el calor de la Tierra.

Sigue parte II

Totales: 84.478.800

Totales: 84.478.800 Conectados: 77

Conectados: 77