Mar

8

Las cosas de la Naturaleza que tratamos de comprender

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en El Universo ~

Clasificado en El Universo ~

Comments (6)

Comments (6)

Materia y anti-materia no conviven

Un quark (perteneciente a un protón) y un anti-quark (perteneciente a un antiprotón), colisionando a alta energía, pueden aniquilarse para producir un quark top y un anti-quark top, los cuales decaen luego hacia otras partículas.

la nube de gluones emergen un quark top y un anti-quark top.

- Antes de que el quark top y el anti-quark top se hayan separado mucho, ambos decaen hacia un quark bottom y un anti-quark bottom (respectivamente), con la emisión de partículas portadoras de fuerza W.

- El nuevo quark bottom y el anti-quark bottom son repelidos por el mediador W.

- Un electrón y un neutrino emergen del bosón virtual W–, y un quark up y un anti-quark down emergen del bosón virtual W+.

- El quark bottom y anti-quark bottom, el electrón, el neutrino, el quark up, y el anti-quark down se alejan unos de otros.

https://www.muyinteresante.com/temas/antimateria/

Todos sabemos que un protón, cuando se encuentra con un antiprotón (materia con antimateria) ambos se destruyen. Así, en el Universo primitivo, ambas clases de materia estuvieron un tiempo eliminándose la una a la otra y, por una razón que aún no es bien comprendida, la materia era más abundante que la antimateria, así que, lo que ahora vemos es todo materia. Bueno, al menos así se cree que pasó, lo que no impide que exista en el Universo antimateria que, aunque se ha buscado, nunca se encontró fuera de los Laboratorios.

Sobre esta disparidad inicial se ha experimentado mucho, y, en uno de estos experimentos se ha demostrado una pequeña – pero significativa – diferencia de un 1 por ciento entre la cantidad de materia y antimateria producida, lo cual podría apuntar a cómo llegó a producirse nuestra existencia dominada por la materia.

La teoría actual, conocida como Modelo Estaandarde la física de partículas, ha predicho alguna violación de la simetría de materia-antimateria, pero no lo suficiente para explicar cómo surgió nuestro universo, que consta mayormente de materia y apenas unas trazas de antimateria.

Perro, como antes he dicho, ha sido en el Laboratorio donde se ha conseguido aislar y no es la primera vez que el CERN nos sorprende creando átomos de antimateria. Ya en 1995 se produjeron artificialmente los primeros nueve átomos de anti-hidrógeno. Pero ahora el experimento ALPHA del CERN ha dado un paso adelante, produciendo y manteniendo con más tiempo átomos de antimateria, como apareció publicado en un artículo en Nature.

Sigamos. Una vez destruidos todos los pares materia antimateria, quedó el sobrante de partículas positivas que es la materia de nuestro universo, La Bariónica que emite radiación electromagnética y está formada por Quarks y Leptones. La otra, esa que llamamos oscura, la dejaremos reposando allí donde se pueda encontrar (si se encuentra en alguna parte), toda vez que, de ella, no podemos decir mucho con cierta propiedad.

De esa manera se formaron, con esas partículas positivas y los electrones (hadrones -formados por Quarks- y leptones), se originaron grandes conglomerados de gas y polvo que giraban lentamente, fragmentándose en vórtices turbulentos que se condensaban finalmente en estrellas.

Estos conglomerados de gas y polvo podían tener extensiones de años luz de diámetro y, en algunas regiones donde la formación de estrellas fue muy activa, casi todo el polvo y el gas fue a parar a una estrella u otra. Poco o nada fue lo que quedo en los espacios intermedios. Esto es cierto para los cúmulos globulares, las galaxias elípticas y el núcleo central de las galaxias espirales.

Dicho proceso fue mucho más eficaz en las afueras de las galaxias espirales. Las estrellas se formaron en mayor número y, sus brazos, aparecen cuajados de azuladas y nuevas estrellas masivas que, con su radiante luminosidad ultravioleta, inundan grandes regiones que ionizan al gas y polvo que las circundan.

Mar

8

Divulgar conocimientos es obligación de la Ciencia

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Mar

7

¡Qué cosas!

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

Mar

7

Desde los átomos hasta las estrellas: Un largo viaje

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

“Pues yo he sido a veces un muchacho y una chica,

Un matorral y un pájaro y un pez en las olas saladas.”

Esto lo decía un viejo pensador tratando de escenificar los cambios que podemos sufrir en la vida, como metáfora de los mismos y que, no siempre podemos evitar. Las circunstancias nos llevan por caminos inimaginables.

Empédocles nos hablaba de 4 elementos que lo conformaban todo repartidos en la debida proporción

Esto nos decía Empédocles, el padre de aquellos primitivos elementos formados por Agua, tierra, aire y fuego que, mezclados en la debida proporción, formaban todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Claro que, él no podía llegar a imaginar hasta donde pudimos llegar después en la comprensión de la materia a partir del descubrimiento de las partículas “elementales” que formaban el átomo. Pero sí, con sus palabras, nos quería decir que, la materia, una veces está conformando mundos y, en otras, estrellas y galaxias.

Sí, hay cosas malas y buenas pero todas deben ser conocidas para poder, en el primer caso aprovecharlas, y en el segundo, prevenirlas.

Pero demos un salto en el tiempo y viajemos hasta los albores del siglo XX cuando se hacía cada vez más evidente que alguna clase de energía atómica era responsable de la potencia del Sol y del resto de las estrellas que más lejos, brillaban en la noche oscura. Ya en 1898, sólo dos años despuès del descubrimiento de la radiactividad por Becquerel, el geólogo americano Thomas Chrowder Chamberlin especulaba que los átomos eran “complejas organizaciones y centros de enormes energías”, y que “las extraordinarias condiciones que hay en el centro del Sol pueden…liberar una parte de su energía”. Claro que, por aquel entonces, nadie sabía cual era el mecanismo y cómo podía operar, hasta que no llegamos a saber mucho más sobre los átomos y las estrellas.

Conseguimos tener los átomos en nuestras manos

El intento de lograr tal comprensión exigió una colaboración cada vez mayor entre los astrónomos y los físicos nucleares. Su trabajo llevaría, no sólo a resolver la cuestión de la energía estelar, sino también al descubrimiento de una trenza dorada en la que la evolución cósmica se entrelaza en la historia atómica y la estelar.

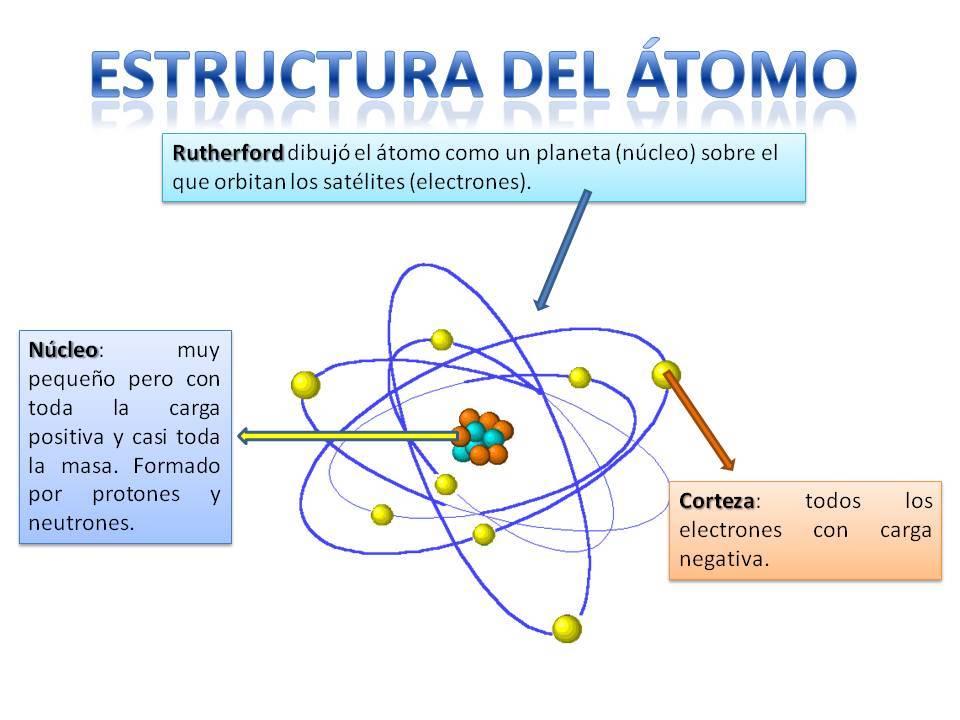

Anotación aclaratoria de lo que es un átomo en realidad:

Me refiero al núcleo atómico, esa parte infinitesimal que representa 1 de 100.000, y, a pesar de tan ínfima parte del átomo, ahí está el 99,9% de la masa de todo el conjunto atómico. Pero además, en ese núcleo están las partículas que llamamos nucleones (protones y neutrones que son Hadrones de la rama bariónica), que a su vez, están estructurados por tripletes de Quarks, dos up y un dowm para los protones y dos dowm y un up para los neutrones. Los Quarks están confinados en las entrañas de estas partículas y son retenidos allí por la fuerza nuclear fuerte (la más fuerte de las cua5tro fuerzas fundamentales, y, la única que crece con la distancia), esta fuerza es intermediada por otra familia de partículas que llamamos Bosones y que en este caso son los Gluones los que intervienen para retener a los Quarks en caso de que traten de separarse.

Sigamos.

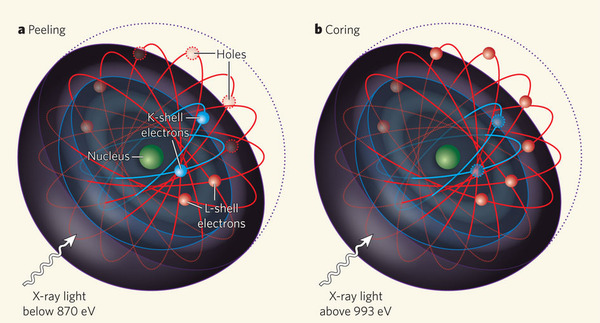

La Clave: Fue comprender la estructura del átomo. Que el átomo tenía una estructura interna podía inferirse de varias líneas de investigación, entre ellas, el estudio de la radiactividad: para que los átomos emitiesen partículas, como se había hallado que lo hacían en los laboratorios de Becquerel y los Curie, y para que esas emisiones los transformasen de unos elementos en otros, como habían demostrado Rutherford y el químico inglés Frederick Soddy, los átomos debían ser algo más que simples unidades indivisibles, como implicaba su nombre (de la voz griega que significa “imposible de cortar”).

El átomo de Demócrito era mucho más de lo que él, en un principio intuyó que sería. Hoy sabemos que está conformado por diversaspartículas de familias diferentes: unas son bariones que en el seno del átomo llamamos nucleones, otras son leptones que gitan alrededor del núcleo para darle estabilidad de cargas, y, otras, de la familia de los Quarks, construyen los bariones del núcleo y, todo ello, está, además, vigilado por otras partículas llamadas bosones intermedios de la fuerza nuclear fuerte, los Gluones que, procuran mantener confinados a los Quarks.

Pero no corramos tanto, la física atómica aún debería recorrer un largo camino para llegar a comprender la estructura que acabamos de reseñar. De los trs principales componentes del átomo -el protón, el neutrón y el electrón-, sólo el electrón había sido identificado (por J.J. Thomson, en los últimos años del siglo XIX). Nadie hablaba de energía “nuclear” pues ni siquiera se había demostrado la existencia de un núcleo atómico, y mucho menos de sus partículas constituyentes, el protón y el neutrón, que serían identificados, respectivamente, por Thomson en 1913 y James Chawick en 1932.

De importancia capital resultó conocer la existencia del núcleo y que éste, era 1/100.000 del total del átomo, es decir, casi todo el átomo estaba compuesto de espacios “vacíos” y, la materia así considerada, era una fracción o parte infinitesimal del total atómico.

Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden se encontraban entre los Estrabones y Tolomeos de la cartografía atómica, en Manchester , de 1909 a 1911, sonderaron el átomo lanzando corrientes de “partículas alfa” subatómicas -núcleos de helio- contra delgadas laminillas de oro, plata, estaño y otros metales. La mayoría de partículas Alfa se escapaban a través de las laminillas, pero, para sombro de los experimentadores, algunas rebotaban hacia atrás. Rutherford pensó durante largo tiempo e intensamente en este extraño resultado; era tan sorprendente, señalaba, como si una bala rebotase sobre un pañuelo de papel. Finalmente, en una cena en su casa en 1911, anunció a unos pocos amigos que había dado con una explicación: que la mayoría de la masa de un átomo reside en un diminuto núcleo masivo. Ruthertford pudo calcular la carga y el diámetro máximo del nucleo atómico. Así se supo que los elementos pesados eran más pesados que los elementos ligeros porque los núcleos de sus átomos tienen mayor masa.

Todos sabemos ahora, la función que desarrollan los electrones en el aáomo. Pero el ámbito de los electrones para poder llegar a la comprensión completa, tuvo que ser explorado, entre otros, por el físico danés Niels Bohr, quien demostró que ocupaban órbitas, o capas, discretas que rodean al núcleo. (Durante un tiempo Bohr consideró el átomo como un diminuto sistema solar, pero ese análisis, pronto demostró ser inadecuado; el átomo no está rígido por la mecánica newtoniana sino por la mecánica cuántica.)

Entre sus muchos otros éxitos, el modelo de Bohr revelaba la base física de la espectroscopia. El número de electrones de un átomo está determinado por la carga eléctrica del núcleo, la que a su vez se debe al número de protones del núcleo, que es la clave de la identidad química del átomo. Cuando un electróncae de una órbita externa a una órbita interior emite un fotón. La longitud de onda de este fotón está determinada por las órbitas particulares entre las que el electrón efectúa la transición. E esta es la razón de que un espectro que registra las longitudes de onda de los fotones, revele los elementos químicos que forman las estrellas u otros objetos que sean estudiados por el espectroscopista. En palabras de Max Planck, el fundador de la física cuántica, el modelo de Bohr del átomo nos proporciona “la llave largamente buscada de la puerta de entrada al maravilloso mundo de la espectroscopia, que desde el descubrimiento del análisis espectral (por Fraunhoufer) había desafiado obstinadamente todos los intentos de conocerlo”.

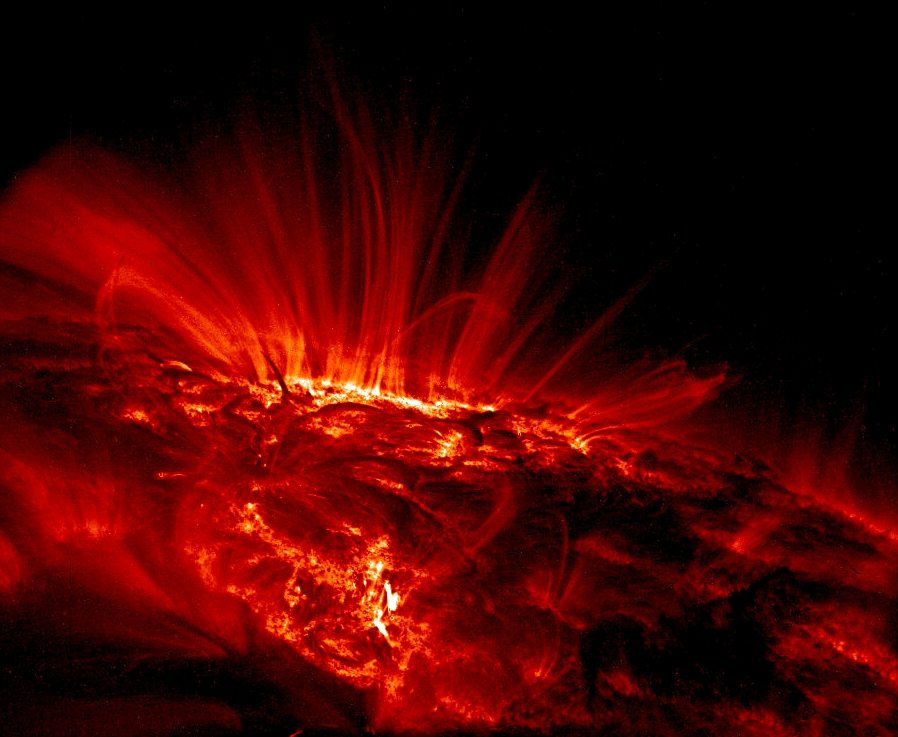

Es curioso que, mirando en la oscura noche como brillan las estrellas del cielo, nos atrae su titilar engañoso (es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca) y su brillo, Sin embargo, pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está allí ocurriendo. Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E=mc2; donde E es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz (300 000 kilómetros por segundo). La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia mediana durante miles de años.

Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué, están conformadas las estrellas, de qué materiales están hechas. Recuerdo aquí a aquel Presidente de la Real Society de Londres que, en una reunión multitudinaria, llegó a decir: “Una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas”. El hombre se vistió de gloria con la, desde entonces, famosa frase. Creo que nada, con tiempo por delante, será imposible para nosotros.

Pero, por maravilloso que nos pueda parecer el haber llegado a la comprensión de que los espectros revelan saltos y tumbos de los electrones en sus órbitas de Bohr, aún nadie podía hallar en los espectros de las estrellas las claves significativas sobre lo que las hace brillar. En ausencia de una teoría convincente, se abandonó este campo a los taxonomistas, a los que seguían obstinadamente registrando y catalogando espectros de estrellas, aunque no sabían hacia donde los conduciría esto.

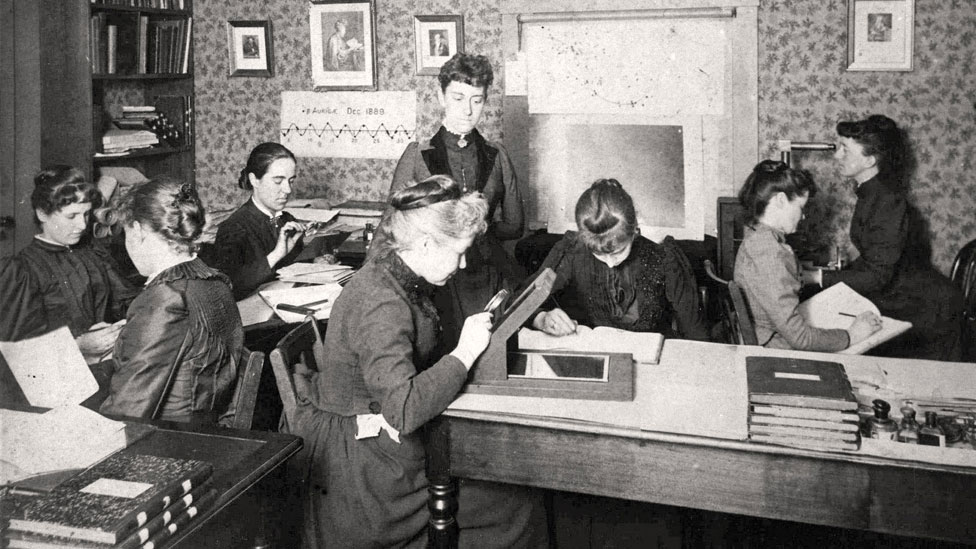

En el Laboratorio de la Universidad de Harvard, uno de los principales centros de la monótona pero prometedora tarea de la taxonomía estelar, las placas fotográficas que mostraban los colores y espectros de decenas de miles de estrellas se apilaban delante de “calculadoras”, mujeres solteras en su mayoría y, de entre ellas, Henrietta Leavitt, la investigadora pionera de las estrellas variables Cefeidas que tan útiles serían a Shapley y Hubble.

Las “Computadoras de Harvard” trabajando en el Observatorio en 1891, dos años antes de que se sumara Henrietta Swan Leavitt, una de sus miembros más destacadas.

Antes de que se inventaran las computadoras, el trabajo de computar -o hacer cálculos matemáticos- era hecho por humanos. Y a partir de finales del siglo XIX, muchas de esas “computadoras humanas” fueron mujeres.

Henrietta Swan Leavitt fue una de las más destacadas, ya que su trabajo permitió que otros científicos, incluyendo a Edwin Hubble y Albert Einstein, hicieran descubrimientos que cambiarían el mundo.

Pero posiblemente nada de eso habría ocurrido si no fuera por una iniciativa de Edward Pickering, un astrónomo que en 1877 se convirtió en el director del observatorio (hoy parte del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsonian).

Imagen de Sirio A, la estrella más brillante del cielo tomada por el Telescopio Hubble (Créd. NASA). Sirio es la quinta estrella más cercana y tiene una edad de 300, millones de años. Es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A1V con temperatura superficial de 10 000 K y situada a 8,6 años luz de la Tierra. Es una estrella binaria y, de ella, podríamos contar muchas historias. La estrella fue importante en las vidas de Civilizaciones pasadas como, por ejemplo, la egipcia.

Fue Cannon quien, en 1915, empezó a discernir la forma en una totalidad de estrellas en las que estaba presente la diversidad, cuando descubrió que en una mayoría, las estrellas, pertenecían a una de media docena de clases espectrales distintas. Su sistema de clasificación, ahora generalizado en la astronomía estelar, ordena los espectros por el color, desde las estrellas O blancoazuladas, pasando por las estrellas G amarillas como el Sol, hasta estrellas rojas M. Era un rasgo de simplicidad denajo de la asombrosa variedad de las estrellas.

Las Híades

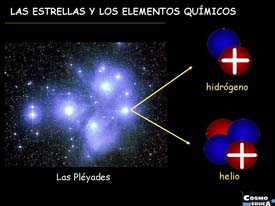

las Pléyades

Las Pléyades

Pronto se descubrió un orden más profundo, en 1911, cuando el ingeniero y astrónomo autodidacta danés Ejnar Hertzsprung analizó los datos de Cannon y Maury de las estrellas de dos cúmulos, las Híades y las Pléyades. Los cúmulos como estos son genuinos conjuntos de estrellas y no meras alineaciones al azar; hasta un observador inexperimentado salta entusiamado cuando recorre con el telecopio las Pléyades, con sus estrellas color azul verdoso enredadas en telarañas de polvo de diamante, o las Híades, cuyas estrellas varían en color desde el blanco mate hasta un amarillo apagado.

Hertzsprung utilizó los cúmulos como muestras de laboratorio con las que podía buscar una relación entre los colores y los brillos intrínsecos de las estrellas. Halló tal relación: la mayoría de las estrellas de ambos cúmulos caían en dos líneas suavemente curvadas. Esto, en forma de gráfico, fue el primer esbozo de un árbol de estrellas que desde entonces ha sido llamado diagrama Hertzsprung-Russell.

El progreso en física, mientras tanto, estaba bloquedado por una barrera aparentemente insuperable. Esto era literal: el agente responsable era conocido como barrera de Coulomb, y por un tiempo frustó los esfuerzos de las físicos teóricos para copmprender como la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas.

La línea de razonamiento que conducía a esa barrera era impecable. Las estrellas están formadas en su mayor parte por hidrógeno. (Esto se hace evidente en el estudio de sus espectros.) El núcleo del átomo de Hidrógeno consiste en un solo protón, y el protón contiene casi toda la masa del átomo. (Sabemos esto por los experimentos de Rutherford). Por tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno. (Recordemos que la masa es igual a la energía: E = mc2.) En el calor de una estrella, los protones son esparcidos a altas velocidades -el calor intenso significa que las partículas involucradas se mueven a enormes velocidades- y, como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben tener muchísimos choques. En resumen, la energía del Sol y las estrellas, puede suponerse razonablemente, implica las interacciones de los protones. Esta era la base de la conjetura de Eddintong de que la fuente de la energía estelar “difícilmente puede ser otra que la energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda materia”.

Plasma en ebullición en la superficie del Sol

Hasta el momento todo lo que hemos repasado está bien pero, ¿que pasa con la Barrera de Coulomb? Los protones están cargados positivamente; las partículas de igual carga se repelen entre sí; y este obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del interior de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromagnéticos y fundirse en un solo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podía bastar para mantener las reacciones de fusión. Sin embargo, allí estaba el Sol, con el rostro radiante, riéndose de las ecuaciones que afirmaban que no podía brillar.

Afortunadamente, en el ámbito nuclear, las reglas de la Naturaleza no se rigen por las de la mecánica de la física clásica, que tienen validez para grandes objetos, como guijarros y planetas, pero pierden esa validez en el reino de lo muy pequeño. En la escala nuclear, rigen las reglas de la indeterminación cuántica. La mecánica cuántica demuestra que el futuro del protón sólo puede predecirse en términos de probabilidades: la mayoría de las veces el protón rebotará en la Barrera de Coulomb, pero de cuando en cuando, la atravesará. Este es el “efecto túnel cuántico”; que permite brillar a las estrellas.

El proceso triple Alfa, es el camino de las estrellas para llegar hasta el elemento Carbono

George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la Barrera de Coulomb. Esta historia es mucho más extensa y nos llevaría hasta los trabajos de Hans Bethe, Edward Teller y otros, así como, al famoso Fred Hoyle y su efecto Triple Alfa y otras maravillas que, nos cuentan la historia que existe desde los átomos a las estrellas del cielo.

Si algo debemos tener claro es, precisamente, que no sabemos todo lo que creemos que sabemos.

Emilio Silvera Vázquez

Mar

7

Suministro de datos de interés

por Emilio Silvera ~

por Emilio Silvera ~

Clasificado en General ~

Clasificado en General ~

Comments (0)

Comments (0)

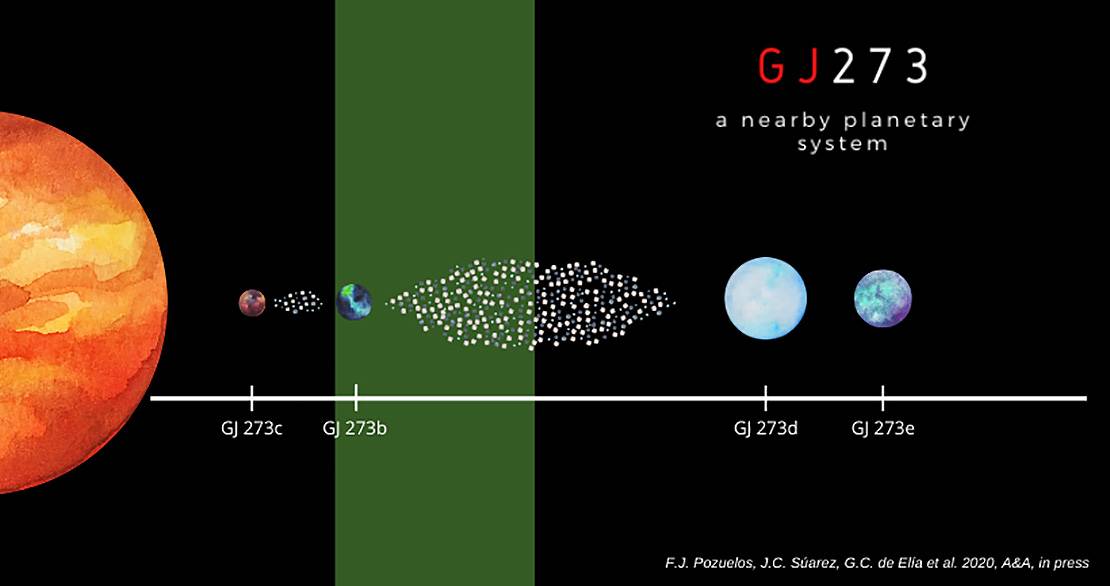

En este Video nos suministran datos que dicen lo difícil que será para nuestra especie encontrar un planeta habitable que podamos colonizar (si es que no hubiera vida en el), algunos pareen tener las condiciones mínimas para ser habitados por nosotros, y, la mala noticias es la distancia en años luz que nos separan y, aunque no pasen de los 50 años luz de distancia al Sol… ¿Cómo alcanzar esos planetas?

Astrónomos europeos y americanos han descubierto que la estrella GJ 273, una de las más cercanas a la Tierra y conocida como Luyten, tiene un sistema planetario con dos planetas confirmados, uno de ellos en la zona de habitabilidad, y otros dos muy probables.

Además, tienen distintas temperaturas, la Gravedad que generan es distinta, la atmósfera de dudosa garantía…

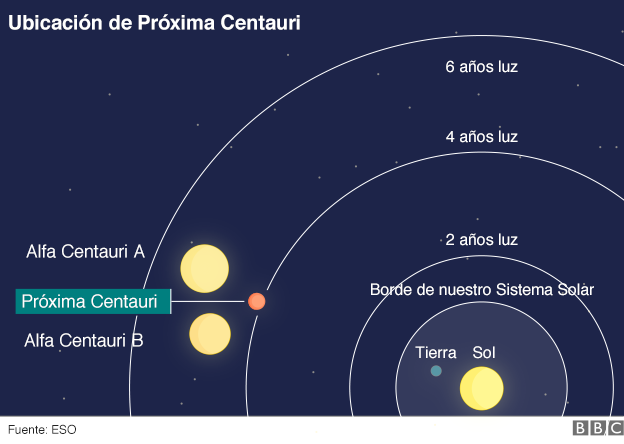

“Próxima Centauri b, Próxima b o Alfa Centauri Cb es un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de la estrella enana roja Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Está situado aproximadamente a 4,23 años luz (1,3 pársecs o 4,014 × 1013 km) de la Tierra en la constelación de Centaurus.”

Resulta que en el presente, las naves espaciales que tenemos alcanzarían los 50.000/60.000 Km/h., lo que nos llevaría 30.000 años en llegar a Próxima Centauri situada a 4,2 años luz del Sol.

Nos tenemos que preguntar: si viajando durante muchas generaciones en la Ingravidez… ¿Qué pasaría con nuestro organismo humano, no mutaríamos?

¿En qué se convertirían los viajeros y sus descendientes?

Claro que todo eso es, en el supuesto (imposible), de que las naves estuvieran preparadas para es4e viaje de irás y no volverás.

La voz del video ya nos enumera los inconvenientes de esos planetas para que podamos vivir en ellos.

Bueno, más de lo mismo, soñar no cuesta dinero.

Emilio Silvera Vázquez

Totales: 83.504.852

Totales: 83.504.852 Conectados: 34

Conectados: 34